Русско-японская война – таблица — Русская историческая библиотека

Даты в таблице даны по старому стилю. См. также статьи Русско-японская война – причины и Русско-японская война – соотношение сил сторон.

1904 год

27 января – Русско-японская война начинается с нападения японского флота адмирала Того на русскую эскадру в Порт-Артуре. При этом японцами повреждены 3 броненосца и 5 крейсеров. В тот же день другая японская эскадра (адмирала Уриу) атакует в корейском порту Чемульпо русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». После неравного геройского боя русские моряки сами топят «Варяг» и взрывают «Кореец». Вслед за внезапными атаками 27 января русский флот на Дальнем Востоке, не способный более к прямым схваткам с японским, блокирован в Порт-Артурской гавани.

Конец января – начало марта – Высадка на северо-западе Кореи 1-й японской армии генерала Куроки.

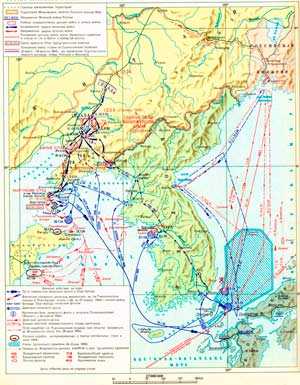

Русско-японская война. Карта

31 марта – Гибель командующего 1-й Тихоокеанской эскадрой С. О. Макарова при подрыве на мине броненосца «Петропавловск».

17-18 апреля – Бой на реке Ялу (Тюренченский бой): отбросив русский отряд Засулича, армия Куроки переходит китайско-корейскую границу.

22 апреля – На Ляодунском полуострове, немного севернее Дальнего и Порт-Артура высаживается 2-я японская армия генерала Оку.

13 мая – Бой у Цзиньчжоу: мощной бомбардировкой с суши и моря армия Оку вынуждает отступить полк Н. Третьякова. Благодаря этому на следующий день японцы берут Дальний. Вскоре они блокируют с суши Порт-Артур. Войска Оку выступают на север, против главных русских сухопутных сил Куропаткина, а для осады Порт-Артура прибывает 3-я японская армия генерала Ноги.

1-2 июня – Сражение у Вафангоу: неудача попытки небольшого 1-го Восточно-Сибирского корпуса генерала Г. Штакельберга ударом по армии Оку прорвать блокаду Порт-Артура.

Июль – «Бои на перевалах»: оттеснив Восточный отряд генерала Келлера, Куроки продолжает движение от корейской границы к северо-западу, на главные силы Куропаткина.

10-12 июля – Бой у Дашичао: армия Оку вынуждает к отступлению Южный отряд генерала Зарубаева. Потеряв в этой стычке больше, чем русские, японцы, однако, захватывают порт Инкоу, прерывая не только сухопутную, но и морскую связь с Порт-Артуром. Оку, как и Куроки, продолжает движение на главные силы Куропаткина.

17 июля – 3-я японская армия Ноги приступает к осаде Порт-Артура, который обороняет русский гарнизон численностью примерно 50 тыс. человек.

Русско-Японская война

28 июля – Сражение в Жёлтом море: 1-я Тихоокеанская эскадра адмирала Витгефта делает попытку прорваться из окружённого Порт-Артура во Владивосток. В ходе боя с флотилией Того прорыв почти удаётся, однако внезапная гибель Витгефта оставляет русских без командующего и приводит их в замешательство. Часть эскадры возвращается в Порт-Артур, 9 кораблей укрываются в нейтральных портах. Крейсер «Новик» почти доходит до Владивостока, но японцы обнаруживают и уничтожают его в заливе Корсакова.

1 августа – Бой в Корейском проливе: Владивостокский отряд адмирала Иессена из трёх крейсеров, пытаясь помочь прорыву порт-артурской эскадры, сражается с шестью японскими крейсерами адмирала Камимуры. В неравном бою геройски гибнет крейсер «Рюрик», двум другим русским судам удаётся уйти во Владивосток.

6-11 августа – Первый штурм Порт-Артура японцами. Потеряв в яростных схватках до 15 тыс. человек (при русских потерях в 6 тыс.), армия Ноги терпит в нём неудачу.

11-22 августа – Сражение при Ляояне. 1-я, 2-я и 4-я японская армия, объединившись под командованием маршала Оямы, вступают в бой на фронте более 50 км. с главными русскими сухопутными силами Куропаткина. Имея преувеличенное представление о численности врага, Куропаткин действует в этой битве крайне нерешительно. Узнав о глубоком прорыве японцев на левом фланге (к Яньтайским копям), он поспешно и преждевременно даёт приказ отступать, хотя к этому моменту потери противника (24 тыс.) заметно превышают его собственные (16-19 тыс.).

6-9 сентября – Второй – и вновь неудачный – японский штурм Порт-Артура.

18 сентября – Японцы начинают обстреливать Порт-Артур мощными 11-дюймовыми орудиями с дальностью стрельбы до 10 км.

22 сентября – 4 октября – Сражение на реке Шахэ. Откатившись километров на 30 к северу от Ляояна, Куропаткин решает сделать в долине реки Шахэ попытку контрнаступления, однако японцы успешно отражают его.

28 сентября – Отправка из Балтики на помощь российскому флоту в Тихом океане эскадры адмирала Рожественского.

Ночь с 8 на 9 октября – Инцидент в Северном море: эскадра Рожественского открывает огонь по английским рыбачьим судам, ошибочно приняв их за японские миноносцы. Это едва не приводит к началу войны России с Великобританией.

17-18 октября – Защитники Порт-Артура отбивают третий японский штурм.

13-22 ноября – Четвёртый штурм Порт-Артура японцами оканчивается (ценой около 18 тысяч их потерь) взятием (22 ноября) горы Высокая. Это предрешает судьбу крепости: с Высокой весь город и порт простреливаются японской дальнобойной артиллерией.

20 декабря – Генерал Стессель подписывает капитуляцию Порт-Артура.

1905 год

12-16 января – Сражение при Сандепу. Куропаткин ещё раз пробует контрнаступать на японцев немного западнее места прежней битвы на Шахэ, однако и эта его попытка терпит провал. Хотя бой оканчивается «ничейным» результатом, потеснить японскую армию на юг не удаётся. Русские потери в сражении больше, чем у врага (12 и 9 тыс.).

2 февраля – Отправка из Либавы (Лиепаи) в Тихий океан русской военной эскадры Небогатова.

6-25 февраля – Сражение при Мукдене. Получив подкрепления, японский главнокомандующий Ояма делает попытку окружить и уничтожить русскую сухопутную армию. Битва разворачивается на невиданно протяжённом для того времени фронте (до 150 км.). Куропаткин держится в ней оборонительной тактики и в конце концов даёт приказ отступать, потеряв 89 тыс. человек против 70-75 тыс. у японцев. Русские войска отходят на 200 км. к северо-востоку – на Сыпингайские позиции. Однако и одержавшие формально победу японцы после этого сражения полностью выдыхаются и до самого конца войны не проявляют на суше наступательной инициативы. К Куропаткину же именно с весны 1905 начинают обильно подходить подкрепления. В отличие от России Япония сильно истощена не только в чисто военном отношении, но и расходами на боевые действия. Большинство военных историков сейчас полагают, что в случае продолжения борьбы японская армия сухопутная армия была бы отброшена назад к морю. Но этому мешают полыхающая в России революция и полное господство японского флота на океанском театре.

26 апреля – Эскадры Рожественского и Небогатова соединяются у берегов Индокитая и вместе направляются к Владивостоку.

14-15 мая – Цусимское сражение. Превосходящие силы японской флотилии Того преграждают путь эскадрам Рожественского и Небогатова в Цусимском проливе (между южной оконечностью Корейского полуострова и островом Кюсю). В завязавшемся бою – одной из крупнейших морских битв мировой истории – русский флот терпит такое поражение, какого он не знал со времени своего основания. Из 29 российских судов спасаются лишь 7.

21 июня – Высадка японских войск на Сахалине.

18 июля – Русский отряд генерала Ляпунова, защищавший Сахалин (3200 человек, включая ополчение из каторжан), сдаётся в плен по причине полного численного превосходства японцев.

23 августа – Заключение при посредничестве США Портсмутского мира между Россией и Японией. Его условия: Корея и Южная Маньчжурия переходят в японскую сферу влияния, Северная Маньчжурия остаётся в российской. Россия уступает Японии южную половину Сахалина. Все прочие японские требования (уплата Россией военных издержек; выдача русских судов, укрывшихся во время войны в нейтральных портах; уступка ещё и северной половины Сахалина; ограничение российских морских сил на Дальнем Востоке) отвергнуты по личному настоянию Николая II. По убеждению большинства историков, даже к уступке юга Сахалина российская делегация склонилась лишь по нерешительности её главы – С. Витте. При более твёрдом руководителе этого удалось бы избежать.

© Автор таблицы – Русская историческая библиотека.

rushist.com

Trojden | Русско-японская война (1904-1905)

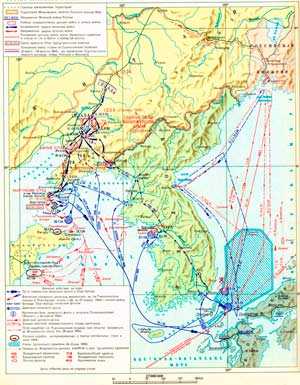

Схема 22

Причины войны

Противостояние России и Японии на Дальнем Востоке:

• Аренда Россией Ляодунского полуострова и Порт-Артура как военно-морской базы.

• КВЖД и российская экономическая экспансия в Маньчжурии.

• Борьба за сферы влияния в Китае и Корее.

• Война как средство отвлечения от революционного движения в России («маленькая победоносная война»)

Дата | Основные события |

27 января 1904 г. | Нападение Японии на русский флот. Гибель крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в бухте Чемульпо у берегов Кореи |

27 января — 20 декабря 1904 г. | Оборона военно-морской крепости Порт-Артур (сухопутную оборону возглавил Р. И. Кондратенко) |

11-21 августа 1904 г. | Ляоянская операция. Поражение русских войск |

Октябрь 1904 г. | Поражение русских войск на реке Шахэ |

25 февраля 1905 г. | Поражение русских войск под Мукденом (Маньчжурия) |

14-15 мая 1905 г. | Сражение в Цусимском проливе. Разгром японским флотом 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием З. П. Рожественского |

23 августа 1905 г. — Портсмутский договор

— Корея признавалась сферой влияния Японии.

— Япония получила во владение Южный Сахалин.

— Япония получила право рыбного промысла вдоль русских берегов.

— Россия передала Японии в аренду Ляодунский полуостров и Порт-Артур

Причины поражения России

• Поддержка Японии со стороны Англии и США.

• Слабая подготовка России к войне. Военно-техническое превосходство Японии.

• Ошибки и непродуманность действий командования России.

• Отсутствие быстрой переброски резервов на Дальний Восток

Итоги войны

• Ослабление позиций России на Дальнем Востоке.

• Общественное недовольство самодержавием, позорно проигравшим войну с Японией.

• Дестабилизация политической обстановки в России —> рост революционной борьбы

trojden.com

Русско-японская война – соотношение сил сторон

Русско-японская война была – после перерыва в несколько десятков лет – первой большой войной, с применением современного оружия – дальнобойной артиллерии, броненосцев, минного флота. Но тогда еще не было ни аэропланов, ни дирижаблей; а радио и подводные лодки еще только-только начинали применяться, и почти не играли роли в этой борьбе.

Хотя русская армия мирного времени и насчитывала около миллиона бойцов, в январе 1904 г. вооруженные силы России на всем Дальнем Востоке не достигали ста тысяч человек. Из них около 20.000 составляли гарнизон Порт-Артура; до 50.000 было сосредоточено в Уссурийском крае, менее двадцати тысяч стояло гарнизонами по Маньчжурии. Сообщение с Россией поддерживалось одноколейной Сибирской дорогой, только что достроенной и пропускавшей всего четыре пары поездов в день. Кругобайкальская дорога еще заканчивалась; а местное население русского Дальнего Востока, откуда могли в первую очередь прибыть призванные под знамена запасные солдаты, не достигало и миллиона. Япония в момент мобилизации могла выставить, по расчетам военных агентов, армию в 375.000 человек (потом оказалось, что мобилизовано было свыше 500.000). И она обладала достаточным транспортным флотом, чтобы одновременно перевозить две дивизии со всем необходимым оборудованием. А от японских портов до Кореи было меньше суток пути.

Но сама возможность японских операций на материке всецело зависела от того, за кем останется господство на море. Русский флот на Дальнем Востоке представлял собою значительную силу: семь эскадренных броненосцев, четыре бронированных крейсера, семь легких крейсеров (в том числи быстрейший в мире крейсер «Новик», с 25 – 26 узловым ходом), 25 миноносцев новейшего образца и немалое количество канонерок, посыльных судов и более старых «номерных» миноносцев. Русское морское ведомство даже считало, что преобладание России на море уже обеспечено. Это, однако, было «предвосхищением». Действительно, к началу или середине 1905 г., когда были бы готовы суда, строившиеся в Балтийском море, русский флот достиг бы внушительной по тому времени силы пятнадцати эскадренных броненосцев (семь броненосцев порт-артурской эскадры, семь из Второй эскадры и «Слава», не говоря о более старых судах вроде «Николая I» или «Александра II».) Но в момент начала войны, Япония имела и в отношении флота заметное численное преобладание: шесть эскадренных броненосцев, шесть бронированных крейсеров, к которым присоединились в первый же месяц еще два, – те самые «Ниссин» и «Кассуга», которые миновали Сингапур в момент разрыва дипломатических сношений. В отношении легких крейсеров, миноносцев, вспомогательных судов преобладание Японии было еще заметнее.

Русско-японская война. Карта

Япония также имела огромное преимущество в обилии морских баз. У России их было всего две. Русский флот стоял почти весь в Порт-Артуре. Эта гавань, со внутренним рейдом, защищенным со всех сторон высокими холмами, в свое время была идеальным убежищем для флотов; но при размерах современных судов она уже становилась недостаточно просторной и глубокой; а главным ее недостатком был узкий вход на внутренний рейд; суда могли выходить из него только по одиночке. Дальний, с его великолепной бухтой, был совершенно не укреплен. Другая база – Владивосток – была несколько месяцев в году закрыта льдами. Четыре крейсера – в том числе три бронированных – тем не менее, находились во Владивостоке; а легкий крейсер «Варяг» стоял в корейском порте Чемульпо, в распоряжении русского посланника в Корее.

Порт-Артурская эскадра производила частые учения и стояла под парами на внешнем рейде. Когда последовал разрыв дипломатических сношений, Наместнику на Дальнем Востоке была дана инструкция: лучше, если военные действия начнут японцы; их высадке в Корее – кроме северо-западного побережья – поэтому не следует препятствовать; и только если они зайдут севернее 36-й параллели, – надо остановить их флот. Русская власть видимо еще сохраняла некоторую надежду на то, что японцы не решатся напасть первыми; она также полагала, что Япония не отступит от старого международного обычая – торжественного объявления войны, забывая, что и войну с Китаем в 1894 г. Япония начала внезапным нападением.

По материалам книги С. Ольденбурга «Царствование Николая II»

rushist.com

Таблица — Основные события Русско-Японской войны 1904-1905 г [DOC]

М.: Дрофа, 2003. — 64 с. Справочное пособие построено по хронологическому принципу и освещает основные моменты политической и социально-экономической истории России XX в. Содержащиеся н нем таблицы и схемы позволяют наглядно представить процессы, происходившие в российском обществе. Пособие адресовано учащимся 9-11 классов, абитуриентам и учителям.

- 647,88 КБ

- дата добавления неизвестна

- изменен

Начиная от Восточных славян и заканчивая Россией в 2006 году. Таблицы и схемы важных реформ, общественных течений, важных терминов и дат, причины и итоги войн, а также многое другое. В файле таблицы разбросаны по папкам (каждая папка-разный период). Минус: не все события, которые могут встретиться в ЕГЭ (! )

- 2,10 МБ

- дата добавления неизвестна

- изменен

Большое количество терминов: от Бархатной книги до Ярмарки. Баскак. Белая Русь. Бояре. Боярская Дума. Вече. Воевода.

- 46,67 КБ

- дата добавления неизвестна

- изменен

М.: Владос, 2000. — 240 с. — (Учебник для вузов). В учебнике содержится теоретический и практический материалы, раскрывается методика деятельности школьного учителя на основе внедрения в практику богатого опыта преподавания истории предыдущих лет: блочная система обучения, обучение с применением схематической наглядности и познавательных игр; индивидуальная, групповая и…

- 66,04 МБ

- дата добавления неизвестна

- изменен

www.twirpx.com