Автомобили РИА в Первую мировую войну

К 100-летию начала Первой мировой войны

Станислав Кирилец (Stanislav Kiriletz, Германия)

Иллюстрации из коллекции автора, периодических изданий 1910–1917 гг., ЦГАКФФД, Bibliothèque nationale de France, а также представили: Игорь Аверин, Жерар Горохов (Gérard Gorokhoff), Максим Коломиец, Владислав Малофеев.

Даты указаны по старому стилю.

Первая мировая война. Это название утвердилось только после начала Второй мировой войны в 1939 году. До этого у нас и во многих странах мира бытовали названия «Великая война» и «Мировая война», в Российской империи её также называли «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной». Называли её и неформально – Германской, а в СССР часто – империалистической. Любителям истории известны и другие неофициальные названия, среди них – «Война моторов». Впервые в истории в военных действиях были массово применены дирижабли и самолёты, тракторы и мотоциклы, броневики и танки, а также в огромном количестве автомобили.

Накануне

К началу Первой мировой войны (15 июля 1914 года) в Русской императорской армии (РИА) имелось всего 711 автомобилей и два трактора. Среди них: 259 легковых машин, 418 грузовиков и 34 автомобиля специального назначения. Кроме того, в наличии был 101 мотоцикл. Большинство из них находилось в сформированной в 1910 году в Петербурге Учебной автомобильной роте под командой полковника П.И. Секретева, в штабных и крепостных автомобильных командах и авиационных частях. В резерве состояло 298 грузовиков, 20 легковых и 30 специальных машин для формирования новых автомобильных рот, а 42 легковушки находились в стратегическом резерве. Такой парк обеспечивал лишь минимальные транспортные потребности войск и штабов мирного времени. Потребности же действующей армии военного времени возрастали многократно.

По нынешним меркам такое количество автомобилей в армии считается мизерным. Многие историки крайне негативно оценивают темпы моторизации Русской армии, обвиняя в отсталости «косный царизм», при этом они забывают, что в других странах мира положение было ещё хуже. Только германская армия имела немногим больше автомобилей на службе – с учётом резерва примерно по 500 легковых и грузовых. Относительно неплохо была моторизована и армия Австро-Венгрии. К началу 1913 года в ней было 87 автомобилей-тракторов для перевозки тяжёлых орудий, девять автомобилей-мастерских, 51 лёгкий грузовой автомобиль при продовольственных складах и около 600 двухтонных грузовиков. До конца 1913 года австрийское военное командование предполагало закупить ещё 120 трёхтонных грузовиков, семнадцать автомастерских и два новых автопоезда с активными прицепами, эту программу удалось выполнить только к лету 1914 года. Французская армия вступила в войну, имея только 170 легковых и грузовых автомобилей. Хуже всех была моторизована британская армия. Накануне войны в её составе было всего лишь 80 грузовиков и несколько тракторов. В странах, вступивших в войну позже других, моторизация также оставляла желать лучшего. К лету 1914 года в составе итальянской армии числилось около 400 автомобилей, а в армии остававшихся ещё долго нейтральных Северо-Американских Соединённых Штатов имелось всего лишь 35 грузовиков. Эти цифры не нуждаются в комментариях, ясно одно – моторизация Русской армии находилась на относительно высоком уровне.

В чём же причины такой технической отсталости армий всего мира? Ведь к тому времени автомобили уже прочно вошли в жизнь, на дорогах Западной Европы их было сотни тысяч, не говоря уже про Америку. Автомобилизация вооружённых сил практически всех держав началась ещё в начале прошлого века, и Россия не была исключением. Но везде военные круги столкнулись с проблемами. Главную проблему кратко можно обозначить так – создание мобилизационного резерва автомобилей. В её основе, как обычно, лежат деньги, которых всегда не хватает. Создание армейского автопарка мирного и военного времени требовало гигантских затрат.

Мало того, что сами автомобили стоили недёшево, так ещё огромных денег требовало содержание парка в работоспособном состоянии. В 1912 году русский военный теоретик В.Г. Болдырев к числу основных трудностей массовой военной автомобилизации отнёс «следующие:

1) Громадная стоимость.

2) Машины быстро делаются устарелыми, так как техника постоянно прогрессирует.

3) Крайне сложно хранение громадного числа автомобилей – необходимы огромные гаражи, уход и т. д.

4) Наконец трудность подготовки в мирное время необходимого личного состава для обслуживания таких громадных парков».

Предстоящая война уже не мыслилась без масштабного использования автомобилей, но создание и содержание их мобилизационных запасов могло пустить под откос бюджет любой, даже самой богатой страны. Тем не менее Военное ведомство России и прежде всего Управление военных сообщений, впоследствии преобразованное в Отдел военных сообщений Главного управления Генерального штаба (ОВОСО ГУГШ), всеми силами развивало моторизацию армии. На созданную Особую автомобильную комиссию была возложена важная и ответственная задача – комплексное развитие военно-автомобильного дела в стране. Подчинённая ОВОСО Учебная автомобильная рота являлась одной из самых крупных и компетентных военно-автомобильных структур в мире. Она готовила кадры военных автомобилистов – командиров автомобильных подразделений, шофёров и их помощников, ремонтников разного профиля. Она же занималась всеми задачами, связанными с выбором и распределением военных машин и их эксплуатацией, проводила многочисленные испытательные пробеги и другие мероприятия по развитию и внедрению армейского автотранспорта.

Формирование автопарка РИА

Накануне войны автопарк Русской армии формировался в основном по результатам проведённых в 1911–1912 годах трёх длительных испытательных пробегов и тщательного изучения новейших автомобилей. Служили и автомобили, приобретённые Военным министерством ещё в 1907–1910 годах. Главная проблема заключалась в слабости отечественной автомобильной промышленности. Единственное предприятие, выпускавшее автомобили серийно, – Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ) в Риге был не в силах обеспечить армию. Несмотря на поддержку Военного министерства, размещавшего на заводе постоянные заказы, крупное производство на РБВЗ так и не освоили. Первый заказ на шесть штабных машин поступил от Главного военно-технического управления (ГВТУ) в 1911 году. Через два года машины «Руссо-Балт» отечественного производства, кроме ОВОСО, имелись и в других армейских структурах – в Петербургском окружном артиллерийском управлении, Офицерской воздухоплавательной школе и Кронштадтском крепостном артиллерийском управлении. В армию поступило также два отечественных автомобиля марки «Пузырёв», этот небольшой завод в Петербурге изготовил всего не более двух дюжин машин. С 1912 года и до конца войны РБВЗ отгрузил военным две трети всей своей продукции – более 400 автомобилей, большей частью легковых. Армии же понадобились десятки тысяч машин, главным образом грузовых и специализированных. До войны завод смог поставить только пять двухтонных грузовиков модели «М», два из них получил ОВОСО, а три – Петербургский склад огнестрельных припасов.

Потребность РИА в военных грузовозах удовлетворяла в основном Германия – будущий противник. Дело в том, что мощные и надёжные немецкие грузовики, разработанные согласно жёстким требованиям прусской армии, как нельзя лучше подходили к тяжёлым условиям эксплуатации в России. У таких германских фирм, как Adler, Benz, Büssing, Daimler, Mannesmann-MULAG, NAG, Opel, Lloyd, Stoewer… ГВТУ заказало партии средних и тяжёлых грузовиков от десяти до пятидесяти штук. Вплоть до лета 1914 года немецкие заводы неуклонно наращивали поставки автомобилей в Россию, тем самым вооружая своего будущего противника. Последние единицы германской техники пересекли российскую границу уже после объявления мобилизации.

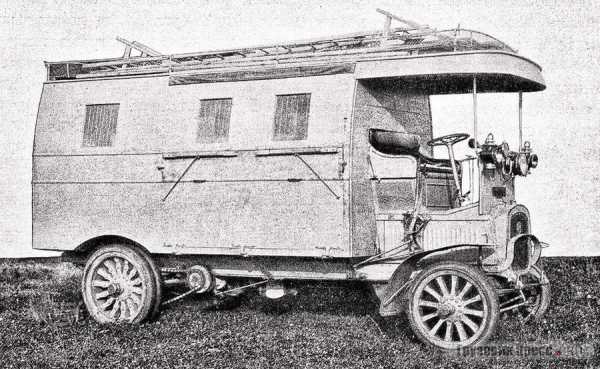

В Русской армии несли службу грузовые машины и из других стран Европы, их число было незначительным. В основном это были автомобили, приобретённые после пробегов 1911–1912 годов, а также некоторые экспонаты IV Международной автомобильной выставки, проходившей в Петербурге в 1913 году. Среди них было несколько машин специального назначения: «автоцистерны, автокухни, автомастерские разные, автодепо для запасных частей, санитарные автомобили, автомобили-омнибусы, осветительные автомобили, автомобили-электрические станции, автомобили-станции для военного телеграфа, автомобили с радиотелеграфными станциями». Кроме немецких машин в РИА имелись грузовые и специальные автомобили французского производства: Aries, Berliet, Clément-Bayard, Delahaye, La Buire, Panhard-Levassor, Peugeot, Renault, Schneider… Английские производители были представлены единичными грузовиками Alldays, Commer и Halley, Швейцария поставила хорошо зарекомендовавшие себя машины Arbenz и Saurer, Италия – SPA и FIAT, Австрия – Laurin & Klement и Austro-Fiat. Последние проходили в наших документах как «Фиат», но большинство закупленных до войны 1,5-тонных грузовиков этой марки поставил основанный в Вене в 1907 году завод Oesterreichische Fiat-Werke AG, австрийский филиал известной итальянской фирмы. Название Austro-Fiat использовалось в основном в рекламе, официальная же марка изготовленных в Вене грузовиков не отличалась от итальянской. Кстати, и французский, и австрийский филиалы швейцарской фирмы Adolph Saurer продавали в Россию грузовики, конструктивно и внешне ничем не отличавшиеся от швейцарских. В 1912 году российские ведомства заказали 125 автомобилей Saurer, большинство из которых предназначалось для армии.

Вскоре возникла острая необходимость в оснащении специальными машинами других родов войск: авиации, артиллерии, а также инженерных, интендантских, медицинских и других подразделений и даже кавалерии. С 1907 года пристальное внимание к автомобилям стали проявлять Главное артиллерийское управление и Главный крепостной комитет. Началось формирование первых крепостных автомобильных команд, именовавшихся поначалу «самоходными». Через семь лет в артиллерии имелось всего лишь два американских гусеничных трактора Holt и 46 грузовиков.

В то же время в России началось развитие авиации и воздухоплавания. Без надёжного наземного транспортного обеспечения их эффективность практически сводилась на нет. И вполне логично, что в этом новом деле нужен был автомобиль. На него возлагалась доставка горюче-смазочных материалов, запчастей, боеприпасов, а также перевозка аэропланов, личного состава и буксировка аэростатов. Специализированные автомобили авиаторов и воздухоплавателей в статистике не учтены. Однако они в Российском императорском военно-воздушном флоте имелся даже «полевой авиационный парк», оборудованный французской фирмой Delahaye. Он состоял из грузового автомобиля для перевозки нижних чинов и запасных частей, прицепной платформы для перевозки лёгкого аэроплана и походной мобильной мастерской. Полевой парк демонстрировался в 1913 году в Петербурге и поступил в распоряжение Офицерской воздухоплавательной школы в Гатчине.

Железнодорожные войска, в состав которых ещё в 1908 году вошли первые автомобильные роты, были основательно моторизованы только к началу войны, получив автомобили из резерва. В самом массовом роде войск – в пехотных и стрелковых частях использовались автомобили как штабные легковые, так и грузовые и специальные. Моторизация «царицы полей» началась ещё до войны, причём в первую очередь автомобили распределялись в гвардейские полки.

В субсидиях отказать

Большую заинтересованность в автомобилях, прежде всего в грузовых, проявило Главное интендантское управление Русской армии (ГИУ). Оно выступило в 1908 году с рядом предложений по привлечению частных автомобилей к армейским перевозкам. Это был, по сути, проект системы частичного субсидирования покупки и эксплуатации грузовиков частниками. По замыслу интендантов это должно было положительно повлиять на распространение грузовых автомобилей в стране в целом, на развитие отечественной автомобильной промышленности, а в случае войны создать резерв пополнения армии автотранспортом. Меры по стимулированию моторизации, предложенные одновременно ГИУ и военным министерством Пруссии, сходны между собой вплоть до деталей. Невольно возникает вопрос: чья разведка сработала лучше? Но в России все эти предложения так и остались «прожектами» на бумаге, а в других европейских державах были реализованы и принесли реальные результаты.

Военным кругам Германии в предвоенные годы также не хватало средств на массовое приобретение автомобильной техники, да и особой нужды в мирное время в этом не было. Проблему нехватку грузовиков предполагалось решить путём стимулирования их распространения среди населения. С 1908 года Королевское Прусское военное министерство начало реализацию программы частичного субсидирования покупки грузовиков частными и юридическими лицами. Субсидии покрывали примерно половину стоимости автомобиля. В военное время владельцы были обязаны передать машины в полное распоряжение военного министерства. Важным аспектом этой политики было требование германских военных к техническим характеристикам и качеству автомобилей. Грузовые автомобили, претендовавшие на субсидии, проходили всесторонние испытания в армии. Субсидии распространялись только на машины, признанные «военнопригодными». Всем отобранным моделям грузовиков необходимо было подтверждать «военнопригодность» в ходе ежегодных военных испытательных пробегов. Эти меры положительно повлияли на развитие автомобильной промышленности Германии. Конкуренция среди производителей за право получения этого статуса привела к повышению качества продукции и позитивно сказалась и на экспорте военных грузовозов. В первый год действия программы Рейхстаг ассигновал 800 тысяч марок на автосубсидию, а немецкие заводы продали 158 тяжёлых грузовиков населению, большинство с прицепами, что для того времени было довольно значительным количеством. К сентябрю 1912 года в резерве германской армии уже находилось 655 грузовых автопоездов, а к началу войны их число превысило 800.

Австро-Венгрия начала поддерживать частный грузовой автотранспорт в 1911 году и практически полностью копировала германский образец, только требования к грузоподъёмности автомобилей были снижены до трёх тонн против пяти у немцев. К тому же низкий уровень моторизации страны и относительная бедность населения тормозили производство и продажу грузовых машин. К январю 1913 года удалось «раздать населению под субсидию» всего лишь двенадцать грузовиков…

Пример Австро-Венгрии «отрезвил» энтузиастов подобных мер в России – в стране, где слабо развиты собственная автомобильная промышленность и автомобильное дело в целом, субсидировать частный грузовой автотранспорт для военных целей не имело смысла. Проще закупать немецкие «военнопригодные» грузовики, не задумываясь о том, что Германия являлась наиболее вероятным противником России в будущей войне. Однако не нам судить о причинах такой политики, да и в рамки данной статьи эта тема не входит…

Франция и Великобритания тоже проводили политику частичного субсидирования покупки грузовиков населением, но не так активно, как Германия. Французы начали эту практику раньше, чем немцы, – в 1906 году, а англичане запоздали до 1912 года. Ситуация в этих странах делала указанную меру не столь актуальной. Развитие автомобильной промышленности и наличие грузового автотранспорта у населения Франции и Англии находились на более высоком уровне, чем в Германии и тем более, чем в Австро-Венгрии и России. Тем не менее эти страны проводили субсидирование в форме «покупной и эксплуатационной премии», которые выплачивались после приобретения грузового автотранспорта и в первые годы эксплуатации. «Премированные автомобили» не подлежали перепродаже и вывозу из страны в течение определённого времени. Во Франции эксплуатационные премии выплачивались первые четыре года, и общая сумма субсидии достигала 40% стоимости грузовика. Но требования французов к автомобилям были не столь высокими, как у немцев. Мощность, грузоподъёмность и качество материала французских машин в целом отставали от немецких, для Русской армии они оказались не вполне подходящими.

В Англии эксплуатационная премия за грузовик выплачивалась в течение трёх лет. Англичане ограничили свою программу, выделив субсидии только на тысячу тяжёлых грузовиков, предъявив жёсткие требования к качеству и унификации продукции. В результате до начала войны английские заводы смогли изготовить всего 300 машин, отвечавших этим требованиям. Большие трудности возникли именно с унификацией грузовиков, что и переопределило сравнительно низкие темпы накопления резерва «военнопригодных» автомобилей. Таким образом, практически ни в одной стране, кроме Германии, субсидирование автотранспорта не дало ощутимых результатов.

Военно-автомобильная повинность

В 1911–1912 годах известный русский автомобилист подполковник В.Л. Белоручев в лекциях для слушателей Интендантской академии отмечал: «Введение автомобильной повинности и организация войскового автомобильного подвоза – вопрос недалёкого будущего».

Только накануне войны, по Высочайшему повелению от 17 июля 1914 года, «после долгой ведомственной волокиты» было утверждено Положение о военно-автомобильной повинности. Целью Положения было создание правовой базы для действий государственных органов, по формированию в случае войны резерва автомобильной техники для армии путём принудительного изъятия её у населения с одновременным возмещением стоимости.

Этот документ имел долгую предысторию. В декабре 1909 года Императорское Российское автомобильное общество (ИРАО) выступило с инициативой автомобильной повинности для представления на рассмотрение военного министра. Только в июле 1912 года документ обрёл форму проекта, который подготовил Мобилизационный отдел ГУГШ. Дальнейшее его прохождение через все инстанции до окончательного утверждения заняло более двух лет. Положение было объявлено к руководству приказом по Военному ведомству от 19 июля 1914 года № 435.

Понятие «Военно-автомобильная повинность» определялось как обязательная поставка от населения самодвижущихся экипажей и снабжение ими армии с объявлением мобилизации вооружённых сил. К категории «самодвижущиеся экипажи» были отнесены пассажирские автомобили, автобусы, грузовые автомобили с их прицепными повозками, дорожные локомотивы (рутьеры), мотоциклы и прочие самоходные транспортные средства.

Военно-автомобильная повинность не распространялась на машины дворцовых гаражей императорской фамилии, а также «принадлежащих:

а) государственным установлениям, казённым учреждениям и заведениям;

б) иностранным посольствам и миссиям, а также подданным тех иностранных государств, с которыми заключены соглашения об освобождении их подданных от воинских повинностей и реквизиций, за исключением, однако, самодвижущихся экипажей, употребляемых такими иностранцами для торговых и промышленных целей;

в) городским общественным и частным пожарным командам в числе, определённом действующими о них положениями;

г) государственным, земским и обывательским почтовым станциям в числе, определённом для каждой из них контрактами или составляемыми Почтовым ведомством расписаниями;

д) предприятиям, содержащим правильное [регулярное. – Прим. авт.] почтовое сообщение на основании заключённых с Почтовым ведомством договоров, в числе экипажей, которое устанавливается означенным ведомством».

Порядок учёта автомобилей, подлежащих поставке в военных целях на местах и проверки их состояния, определялись специальными инструкциями, утверждёнными Военным министром. Все указанные машины записывались в особую реестровую книгу, заранее прикреплялись к сдаточным пунктам и назначались в войсковые части, штабы или управления по действующему мобилизационному расписанию, а также для пополнения убыли и укомплектования вновь формируемых частей. Оповещение владельцев автомобилей о том, на какой сдаточный пункт и на какой день мобилизации они должны доставить свои экипажи для сдачи, производилось чинами полиции ещё в мирное время.

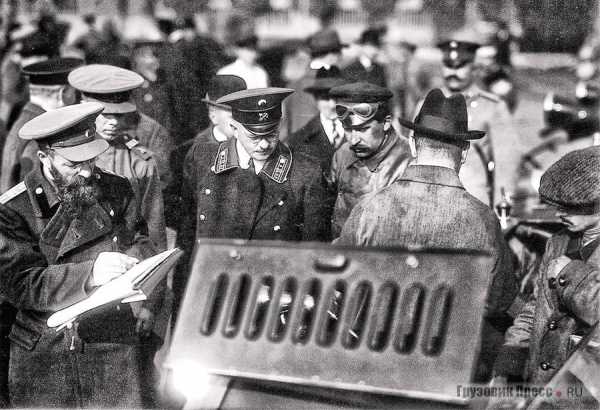

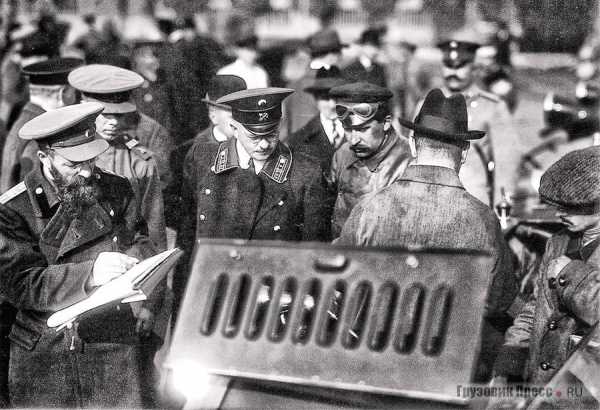

Для приёма автомобилей на сдаточных пунктах образовывались приёмные комиссии в составе: двух представителей Военного ведомства, старший из них по чину назначался председателем, и по одному представителю от ведомств внутренних дел, путей сообщения, финансов, государственного контроля, а также местного городского и земского общественных управлений. Кроме того, в состав приёмных комиссий включался представитель ИРАО.

Положением было установлено что «во время мобилизации или во время войны вывоз частными лицами самодвижущихся экипажей, а равно их принадлежностей или запасных частей, из пределов Империи, воспрещается». Запасные нижние чины и ратники государственного ополчения, состоявшие шофёрами на автомобилях, обязанные явиться по призыву при мобилизации, должны были прибывать с машинами на сдаточные пункты и с этого момента считались принятыми на военную службу.

На следующий день после объявления Положения в его дополнение Военный министр приказом № 447 утвердил две инструкции для определения – «годности к военной и военно-морской службе самодвижущихся экипажей (автомобилей) и порядка приёмки их при мобилизации и во время войны» и «размера вознаграждения за самодвижущиеся экипажи (автомобили), поставляемые населением в войска по военно-автомобильной повинности». Согласно указанным инструкциям, годными признавались легковые автомобили, находившиеся в эксплуатации не более пяти лет, а грузовые – не более четырёх. От легковых автомобилей требовались: налоговая мощность от 8 до 30 л.с., наличие не менее двух мест, цепной или карданный привод и дорожный просвет не менее 15 см. Грузовики должны были иметь мощность не менее 10 л.с. Все автомобили должны были иметь не менее двух независимых систем тормозов.

Практическая реализация повинности началась после выхода 22 июля 1914 года Высочайшего указа «О производстве поставки от населения самодвижущихся экипажей (автомобилей)» и приказа Главнокомандующего за № 274, которые определили «районы сдаточных пунктов». Причём эти районы не всегда совпадали с административными границами губерний, их нарезка зависела от степени моторизации той или иной местности.

За принятые автомобили с принадлежностями и запасными частями их владельцам выплачивалось вознаграждение за счёт Государственного казначейства. Размер вознаграждения определялся приёмной комиссией в зависимости от степени сохранности машины, продолжительности её эксплуатации и первоначальной стоимости. Однако эти тарифы были несколько занижены и не отражали рыночную стоимость техники. Так, в Москве при выкупе даже новых машин фирмам-продавцам выплачивалась сумма со скидкой 10% от прейскурантной цены. Тем не менее жалоб на изъятие автомобилей по военно-автомобильной повинности поступало крайне мало. Приём самодвижущихся экипажей начался 25 июля 1914 года на Ходынском поле и в Манеже.

В соответствии с Положением Военному ведомству удалось собрать в начальный период войны 5837 автомобилей 180 марок. В том числе легковых – 5362, грузовых – 475, кроме того, 1852 мотоцикла и 5 гусеничных тракторов, что составило около 30% от их наличия в стране. Из машин, подлежащих мобилизации, только в Петербурге было сосредоточено около полутора тысяч, из них за первые девять дней было принято 306 легковых и 156 грузовых, остальные были взяты позже или прибыли из других мест. Разномарочность была «из ряда вон выходившая», преобладали автомобили германского производства – автопарк гражданского сектора России формировался стихийно.

В прифронтовых губерниях, согласно Положению о порядке производства реквизиции во время войны и в период мобилизации, кроме поставки автомобилей по военно-автомобильной повинности в отношении отдельных граждан и фирм проводилась и более жёсткая реквизиция. У владельцев автомобилей, проживающих в России подданных неприятельских государств, а также у торговых представительств этих стран, машины изымались без денежной компенсации. Осуществление реквизиции возлагалось на специально созданные уездные комиссии. Все владельцы должны были доставить свои автомобили и мотоциклы на сдаточные пункты в течение суток по получении полицейского уведомления. Не предоставившие в срок без веской причины могли быть подвергнуты заключению до трёх месяцев и аресту автомобилей. Вскоре сроки заключения за попытку увильнуть от повинности, особенно путём умышленной порчи машин, были увеличены до восьми месяцев.

Со временем в Положение о военно-автомобильной повинности было внесено множество поправок, а само оно неофициально возведено в статус «закона». К весне 1916 года окончательно выделились три формы мобилизации автомобилей: повинность, платная реквизиция, которая подразумевала «принудительное приобретение от жителей всякого рода местных средств, необходимых для удовлетворения потребностей армии […] по утверждённым тарифам» и осуществлялась в основном как выкуп техники и принадлежностей со складов частных торговых фирм и производителей, а также бесплатная реквизиция – изъятие из собственности без денежной компенсации. Последней подлежали машины, принадлежавшие подданным Германии и Австро-Венгрии (за исключением лиц славянских национальностей, которым выплачивалась компенсация) и отделениям немецких и австрийских предприятий.

Многие российские автомобильные торговцы уже после начала войны продолжали некоторое время получать машины по предвоенным заказам. Эти автомобили по прибытии в Россию незамедлительно выкупались Военным министерством. Однако эти мероприятия проводились не повсеместно и поначалу не имели твёрдой нормативной базы. Только в мае 1916 года было созвано Особое совещание для обсуждения мероприятий по государственной обороне, итогом работы которого стал приказ «произвести платную реквизицию самодвижущихся экипажей, находившихся в магазинах и складах во всех местностях Империи». Принятые в июле 1914 года Положение о военно-автомобильной повинности и инструкции тоже подверглись изменениям и дополнениям. Например, налоговая мощность автомобилей должна была теперь составлять не менее 14–16 л.с. Кроме того, массовые жалобы на непригодность к фронтовым условиям машин некоторых американских фирм вынудило ГВТУ выпустить рекомендации не принимать их.

«…От купечества – куда там

Для отечества. Солдатам

На военные корма

Взяты «Бенцы» задарма!»

Анатолий д’ Актиль, 1928 г.

Мобилизация началась быстрыми темпами. В Петербурге – городе, где до войны была сосредоточена четверть всего российского автопарка, несмотря на самые большие размеры поставок, мобилизация проходила организованно и слаженно. Сказалось наличие квалифицированных специалистов в лице офицеров Учебной автомобильной роты и членов ИРАО. В западных губерниях, куда стягивались в спешном порядке войска, особых проблем со сбором и распределением автомототранспорта тоже не было – мобилизованные машины немедленно распределялись в ближайшие фронтовые гарнизоны. В отдалённых губерниях с недостаточно развитой инфраструктурой, из-за невозможности быстрого вывоза собранной техники, началось скопление её на местах сбора. Автомобили подолгу стояли в бездействии под открытым небом и без надлежащей охраны. Всё это не лучшим образом влияло на техническое состояние машин и настроение населения, наблюдавшего, как мобилизованные в армию автомобили простаивают в бездействии. Исходя из этого было принято решение замедлить темпы автомобильной повинности во многих провинциях. В губерниях Европейской России мобилизация машин продолжалась почти полгода, а в далёкой провинции она растянулась на два года, и необходимая в условиях войны оперативность создания резерва автомобильной техники оказалась недостижимой целью.

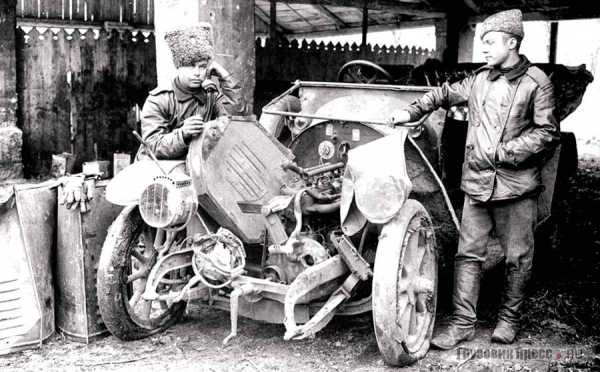

Большинство машин, взятых у населения, подлежало немедленному ремонту, который проводить было трудно из-за отсутствия производственных площадей, а денежных средств на расширение мастерских и постройку новых не хватало. Плохое техническое состояние, недостаточное развитие ремонтной базы и острая нехватка запасных частей привели к тому, что с началом военных действий многие из этих машин вышли из строя. Однако именно эти автомобили обеспечили первые шаги масштабной моторизации РИА в начале Великой войны.

Нужна заготовка!

Ещё одним каналом пополнения запаса автомобильной техники для армии стала закупка автомобилей, которую в то время называли словом «заготовка». На Великое княжество Финляндское, как на территорию в составе Российской империи с особым правовым статусом и широкой автономией, военно-автомобильная повинность не распространялась. Такое положение имело свою предысторию. Ещё на стадии подготовки проекта Положения рассматривался вопрос о привлечении Финляндии к военно-автомобильной повинности. Причём именно этот вопрос повлиял на задержку принятия документа. 12 июля 1912 года проект, подготовленный Мобилизационным отделом ГУГШ, был внесён на рассмотрение Военного Совета. 28 сентября того же года Военный министр внёс проект на утверждение Совета министров, который возвратил его для доработки, сочтя, что военно-автомобильная повинность, как отвечающая нуждам государственной обороны, должна распространяться и на население Финляндии. 15 ноября при Мобилизационном отделе ГУГШ было образовано межведомственное совещание для доработки проекта. Некоторые политические и военные круги справедливо опасались, что владельцы частного автотранспорта из числа не вполне лояльных России граждан шведской национальности сочтут военно-автомобильную повинность за «ущемление» автономии Великого княжества. Не секрет, что Швеция в предвоенные годы считалась вероятным союзником Германии, что требовало особого подхода к шведской диаспоре в Финляндии. Исходя из этого, Военный министр нашёл, что проработка частного вопроса о привлечении населения Финляндии к военно-автомобильной повинности задержит решение проблемы обеспечения армии автомобилями в целом и вторично внёс проект на рассмотрение Совета министров, отказавшись от решения «финляндского» вопроса. На сей раз Совет министров не возражал, и 25 января 1914 года Положение поступило в Государственную Думу, где было принято, а затем 17 июля Высочайше утверждено под окончательным названием «Положение о военно-автомобильной повинности во всех местностях Империи, за исключением Великого княжества Финляндского».

В Финляндии была организована заготовка техники у населения и торговых фирм, имевших предвоенные запасы. Для проведения закупки автомобилей, запасных частей и различных принадлежностей осенью 1914 года в Гельсингфорс была направлена специальная комиссия во главе с офицером Учебной автомобильной роты капитаном М.Д. Тапилиным. Комиссия приобрела, помимо легковых машин и прочего автомобильного имущества, 106 грузовиков, что в условиях войны представляло особую ценность для армии.

Военно-автомобильная повинность не оправдала возлагаемых на неё надежд, на отечественную промышленность рассчитывать не приходилось. Особенно тяжёлым было положение с грузовыми машинами, так как динамика спроса и предложения предвоенного периода во всём мире породила перекос производства в сторону легковых автомобилей. Единственным выходом для России стала массовая заготовка автомобилей за границей. Уже 8 сентября 1914 года закупочная комиссия во главе с полковником П.И. Секретевым прибыла в Лондон и приступила к закупке автомобилей английского, французского, американского и итальянского производства. Позже в Россию стали поступать швейцарские и даже шведские автомобили – в условиях дефицита военного времени, когда союзники сами испытывали острую нужду в механизированном транспорте, Военное министерство закупало разномарочную технику «с миру по нитке».

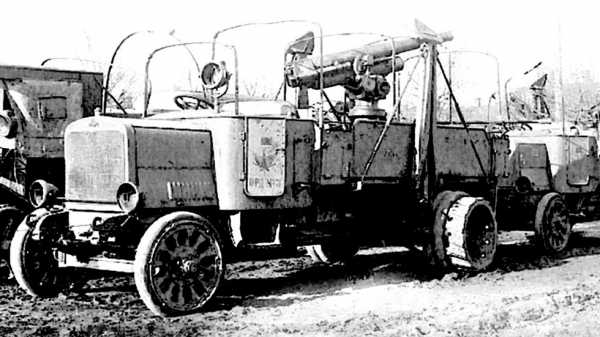

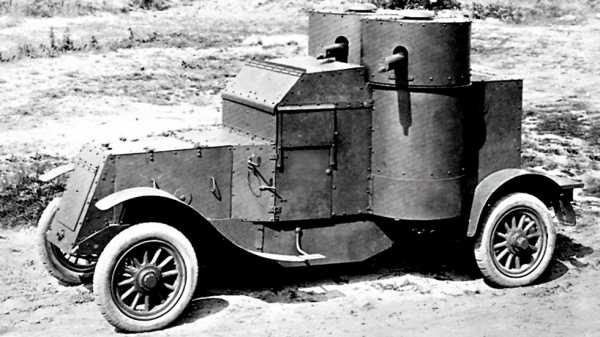

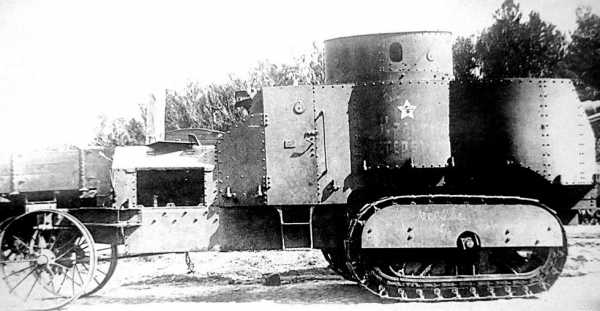

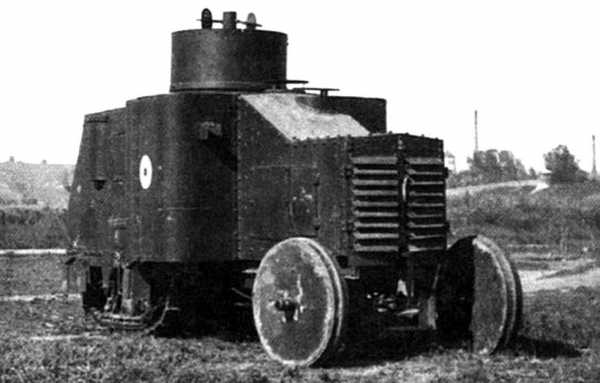

А пока суть да дело, первые автомобильные роты РИА комплектовались из того «разномарочья», которое имелось в войсках до войны и поступило по мобилизации. Бывшие в употреблении автомобили служили и базой для новой специализированной техники. Многие кузовные фабрики начали спешно строить санитарные машины на шасси мобилизованных и пожертвованных в армию автомобилей, а, например, Ижорский завод в Петрограде приступил уже летом 1914 года к производству первых российских броневиков на отечественных шасси «Руссо-Балт». Рижский завод увеличил выпуск легковых автомобилей и их шасси, которые шли в основном на завод «Шуккерт» для постройки автомобилей-генераторов и осветительных машин. На РБВЗ началось и производство небольшой партии 5-тонных грузовиков, предназначенных для нового оружия – самоходных зенитных установок.

С объявлением войны в Русской армии началось формирование отдельных автомобильных рот. Материальная часть для этих рот поступала из числа машин, мобилизованных по военно-автомобильной повинности. Всего за 1914 год было сформировано одиннадцать авторот, семь отдельных автомобильных команд, две мотоциклетные роты и четыре отдельных мотоциклетных отделения. В январе 1915 года было закончено формирование 12-й автомобильной роты и началось ускоренное формирование ещё четырёх авторот и тридцати мотоциклетных отделений. В подразделения, сформированные с декабря 1914 года, начали поступать уже новые машины, прибывшие морем в Архангельск, а оттуда по железной дороге в Петроград. Моторизация Русской армии вышла на новый количественный и качественный уровень.

За значительный вклад в эту работу автор выражает глубокую благодарность Геннадию Канинскому

www.gruzovikpress.ru

Автомобили царской армии | Авторамблер

Поэтому от внедрения четырехколесных «коней» руководство всячески открещивалось, сохраняя верность живым и проверенным непарнокопытным. Поэтому даже доклад Военного ведомства остался без ответа.

В ногу со временем

Высший командный состав до последнего тянул с внедрением в армию механических устройств. Причин было множество: начиная от «особых условий» до банального страха перемен. Поэтому в начале 20-го века Российская империя сильно отстала от мирового прогресса. Если какая-то техника и появлялась, ее просто закупали у потенциальных противников. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться — европейцы «скидывали» в Россию устаревшие машины, дабы оставаться в лидерах.

Апофеозом недальновидности и откровенной глупости стала ситуация с изобретателем Борисом Луцким. Борис Григорьевич большую часть жизни провел в Германии, но всегда позиционировал себя как подданного Российской империи. Будучи изобретателем, он не хватал звезд с неба, находясь в тени более маститых творцов-немцев. Но в России к нему относились как к гениальному конструктору, хоть и проживавшему в другой стране.

Работать Луцкий начал в 1899 году. Главным его занятием стала сборка самых обычных на то время моторных колясок. Но добиться успеха на этом поприще он не сумел, а его компания разорилась. Тогда Луцкой, находясь в затруднительном положении, обратился к военному представителю России в Берлине: «Как русский подданный желая посильно быть полезным своему Отечеству, позволю себе сделать предложение по применению автомобиля для передвижения скорострельных орудий». Расчет был прост как две копейки, Луцкой просто попытался хоть куда-то пристроить свои 4-колесные коляски, оснащенные мотором мощностью в 1,5 лошадиную силу. Этого вполне хватило бы для транспортировки пулемета и ящика с боеприпасами. Собственно, ничего нового Луцкой не предложил. Подобные коляски были в ходу по всей Европе благодаря стараниям англичанина Симмса.

И в 1900 году представители армии Российской империи даже устроили «смотрины» боевых колясок, но результаты их не впечатлили. Поэтому страна вновь осталась без техники, а Луцкий — без выгодного контракта. Но Борис Григорьевич не растерялся, сумев наладить контакты с Daimler, Stoewer, Argus и прочими немецкими компаниями.

Очередную попытку идти в ногу со временем предпринял инженер Петр Александрович Фрезе, возглавлявший петербургскую экипажную фабрику. Под его руководством предприятие начало осуществлять сборку первого отечественного автомобиля. Правда, он являлся копией «немца» Benz Velo. В 1902 году любимая забава отечественных инженеров того времени — «Ctrl C-Ctrl V» — перекочевала и в военную область. И Фрезе представил первые машины для армии — легковушку и грузовик, взяв за образец «французов» de Dion-Bouton. На удивление, военные одобрили закупку «клонов». Более того, они даже обратились к российским компаниям с предложением создать именно отечественный автомобиль. Но должной реакции не последовало. Откликнулся лишь Фрезе. Он предоставил Главному штабу восемь своих машин для ознакомления. Его легковушки оснащались 1-цилиндровыми силовыми агрегатами, выдавшими от 6 до 8 «лошадей». А моторы были как переднего, так и заднего расположения. Любопытно, что Фрезе предоставил два вариантов управления: рычажное и привычной нам «баранкой». Военные детища активно тестировали и после испытаний, автомобили с передним расположением силового агрегата были приняты на службу в Главный штаб. Но на этом модернизация и закончилась. И к 1910 году в армии Российской империи числилось чуть более двадцати машин, причем большинство — легковушки.

Даже когда стараниями Николая II появился указ о формировании Учебной автомобильной роты, дело практически не сдвинулось с места.

А ведь еще в 1909 году петербургское предприятие купца Густава Лесснера пыталось заинтересовать своей продукцией военных. «Лесснеры» были аналогами немецкой модели Mercedes Simplex 28/32PS, которую в Российской империи довольно хорошо знали (особенно это касалось высших чинов, которые предпочитали передвигаться на «немцах»). Кроме этого, Лесснер продемонстрировал 6-местный полноприводный автомобиль, пригодный для перевозки чинов из штаба. Но машина со всеми ведущими, а также и управляемыми колесами, произвела обратный эффект. Военные испугались ее дороговизны и сложности. Так что, аналог «немца», созданный специально для германского наместника в Африке, в России остался невостребованным.

Можно сказать, что экипажной фабрике Петра Петровича Ильина в сотрудничестве с военными повезло чуточку больше остальных. В 1910 году он начал собирать французские авто La Buire, окрестив их «Руссо-Бюир». Среди них была модель 25/35, которая предназначалась для штабных офицеров. Ее отличали открытый 5-местный кузов и специальный ящик сбоку для холодного оружия.

Кстати, эта модель в 1912 года поучаствовала в первом Всероссийском пробеге военных легковых машин. Представители армии лично наблюдали за поведением автомобилей на дорогах, чтобы затем предъявить к ним особые требования. Правда, до конкретных предложений дело и в тот раз не дошло.

Заручиться поддержкой военных пытался и владелец петербургского «истинно русского» завода Иван Петрович Пузырев. Он позиционировал свою продукцию, как «настоящую» и «русскую», которую изготовляли только русские. Правда, о том, что в основе модели «Пузырев 28/35» находился американский «стальной конь» бренда Case, дипломатично умалчивал. Автомобиль оснащался силовым агрегатом на 35 л.с. Его необычность заключалась в алюминиевом картере, разгруженными полуосями заднего моста, а также рамой, изготовленной из никеля.

В конце 1911 года Иван Петрович заключил с военными договор на создание пары автомобилей для штаба «28/40 модель А». Люди с погонами выдвинули ряд обязательных требований: мотор с мощностью не менее 40 л.с., клиренсом в 320 миллиметров и «особой» подвеской на эллиптических рессорах. Заказ был готов спустя год. Военные остались довольны, поэтому Пузырев ожидал нового контракта. Но… так и не дождался. Поскольку дела у него шли плохо, угроза разорения становилась все очевидней, он сам пошел на контакт и попросил министра купить у него несколько машин. А что произошло дальше – точно неизвестно. Зимой 1914 года предприятие Пузырева неожиданно сгорело, сделав своего владельца банкротом. По неподтвержденным данным, до этого трагического момента он успел собрать две машины.

«Русско-Балтийская» звезда

В 1908 году в Риге появилось предприятие, которому суждено было впоследствии стать легендарным. Речь идет о Русско-Балтийском вагонном заводе, а точнее, о его автомобильном отделении. В 1909 году предприятие выпустило свое первое детище – по старой традиции отечественная машина являлась клоном. Только в отличие от остальных предприятий, РБВЗ скопировал бельгийскую Fondu. А чтобы выделить автомобиль, его украсили фигурой двуглавого орла на капоте и бросающейся в глаза надписью «Русско-Балтийский» на радиаторной решетке. Кстати, более известное сокращенное название «Руссо-Балт» появилось гораздо позже, уже в советское время.

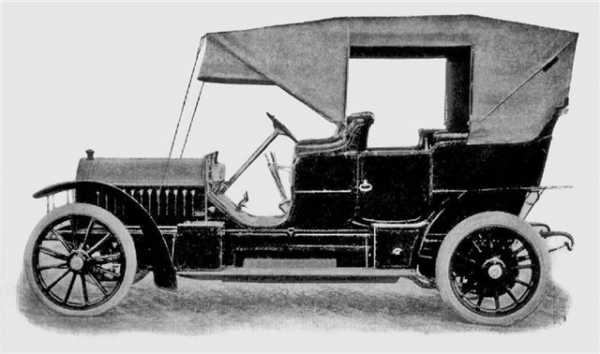

Автомобиль под названием «Русско-Балтийский С24-30», оснащенный 30-сильным мотором, быстро попал в арсенал императорской армии. Он, кстати, тоже принял участие в упомянутом выше забеге.

Когда вероятность начала Первой Мировой войны стала очевидной, военные заказали у предприятия большую партию С24-30 – аж тридцать восемь штук. Авто было 6-местным, а водитель располагался справа. От базовой версии, военная модификация отличалась увеличенным количеством фар, поисковым прожектором, «запасками», зеркалами заднего вида, ящиком для оружия, карманами, где хранились карты и так далее. Также машина могла похвастать самыми продвинутыми на то время «штуками» — уклономером и счетчиком суточного пробега.

Затем появилась модель Е15-35, оснащенная мотором мощностью в 35 лошадиных сил. Шестьдесят четыре машины были задействованы в штабах, связных и санитарных службах.

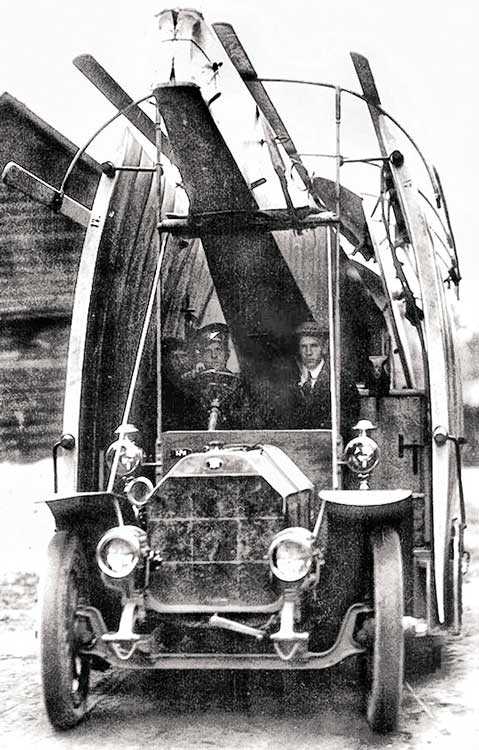

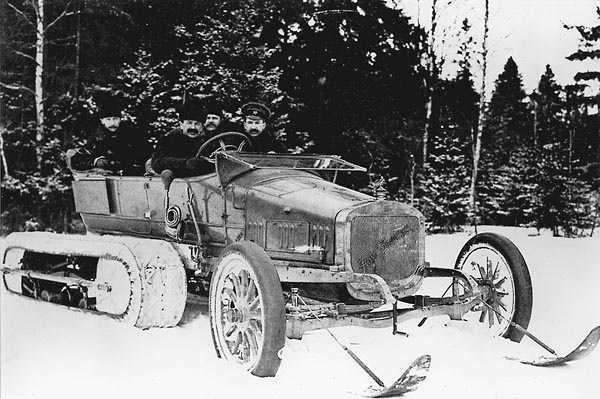

Оставил свой след в развитии отечественного автопрома и французский инженер Адольф Кегресс, который возглавлял императорский гараж в Царском Селе и являлся личным водителем государя. Он, взяв за основу С24-30, установил на авто передние съемные лыжи и гусеничными движителями с цепным приводом. Также машина получила эластичные ленты из прорезиненной хлопчатобумажной ткани. На испытаниях детище француза проявило себя великолепно. На снежной целине оно смогло разогнаться до 65 км/ч! И хотя военные заинтересовались этим «проходимцем», но на заказ так и не отважились.

Несмотря на короткую историю Русско-Балтийского завода, именно он стал главным поставщиком машин для военных нужд. Всего было создано 333 армейских автомобиля. Но этого, конечно, было мало. Поэтому, когда началась Первая мировая война, Военное ведомство вновь начало закупать устаревшую технику за границей. Причем делалось это только из-за одной банальной причины – экономили деньги.

Павел Жуков

autorambler.ru

Автомобили царской России — DRIVE2

Весной 1896 года недоверчивая пресса сообщила читателям о появлении первого в истории русского автомобиля. А уже 1 июля «самодвижущийся экипаж» демонстрировался на Всероссийской промышленной и художественной выставке, проходившей в Нижнем Новгороде. Император Николай II лично осмотрел автомобиль в действии. Автомобиль конструкции Яковлева-Фрезе на Нижегородской выставке 1896 года весной 1896 года недоверчивая пресса сообщила читателям о появлении первого в истории русского автомобиля. А уже 1 июля «самодвижущийся экипаж» демонстрировался на Всероссийской промышленной и художественной выставке, проходившей в Нижнем Новгороде. Император Николай II лично осмотрел автомобиль в действии.

Автомобиль конструкции Яковлева-Фрезе на Нижегородской выставке 1896 года

На волне стремительного индустриального подъема, происходившего в Российской Империи со второй половины XIX века, появление отечественного автомобилестроения выглядит вполне органичным явлением. Его пионерами заслуженно считаются отставной лейтенант императорского флота Евгений Александрович Яковлев и горный инженер Петр Александрович Фрезе, которые и сконструировали представленный публике в 1896 году автомобиль. Надо заметить, этим их вклад в развитие отечественной промышленности не ограничивался: изобретатели были основателями «Первого русского завода керосиновых и газовых двигателей Е.А. Яковлева» и Акционерного общества постройки экипажей «Фрезе и К°».

Петр Александрович Фрезе (1844 – 1918 гг.) На заре российского автомобилестроения заводы с полным циклом были относительной редкостью. Большее распространение получило раздельное производство шасси и кузовов. То есть будущий автолюбитель, купив шасси, затем передавал его на экипажную фабрику для оснащения кузовом. Стоит сказать, что продукция российских экипажных заводов высоко ценилась во всем мире, о чем свидетельствуют многочисленные награды международных выставок. Особым знаком качества являлось и то, что в начале XX в. отечественными кузовами оснащались автомобили легендарной ныне марки «Мерседес». Первопроходцем полноценного серийного производства в России легковых и грузовых автомобилей стала петербургская фабрика Фрезе. С 1901 по 1904 гг. здесь было изготовлено более сотни машин, в том числе с электроприводом; прошли испытания троллейбус и автопоезд с электротрансмиссией. <img src=

Пассажирско-грузовые автомобили Фрезе для Военного ведомства

В 1902 году за серийный выпуск автомобилей взялся завод акционерного общества «Г. А. Лесснер». В качестве консультанта был приглашен известный русский изобретатель автомобилей и двигателей Борис Григорьевич Луцкой (Луцкий), моторами конструкции которого стала оснащаться продукция фабрики. В 1904 г. на заводе строится один из первых в России пожарных автомобилей. Налаживается производство почтовых фургонов. В 1907 г. на Первой Международной автомобильной выставке в Петербурге фабрика демонстрирует собственные кареты скорой помощи и награждается Большой золотой медалью за производство и распространение автомобилей в России. На 1909 год продукция завода включала в себя широкую линейку легковых и грузовых автомобилей различных объемов двигателя с применением оригинальных конструктивных решений.

В 1908 году на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге организуется автомобильный отдел во главе с Иваном Александровичем Фрязиновским. С 1909 года здесь начинается выпуск машин известной марки «Руссо-Балт». За 7 лет было произведено около 500 единиц. На Русско-Балтийском заводе освоили и производство автомобилей повышенной проходимости: на базе модели «С» была выпущена предназначенная для зимней эксплуатации машина с полугусеничным движителем, оснащенная лыжами. Вообще, отличительной чертой «Руссо-балтов» являлась надежность и прочность: известен случай столкновения машины во время автопробега с бревенчатой избой, после которого автомобиль оказался практически не поврежден. Благодаря победам в престижных автомобильных соревнованиях, марка становится широко известной. Первое в истории покорение вершины Везувия автомобилем «Руссо-Балт» гремит на весь мир.

И.И.Иванов и И.А.Фрязиновский на машине

Руссо-Балт повышенной проходимости

Руссо-Балт А.Нагеля, покоривший Везувий

В 1910 г. был открыт Русский автомобильный завод И.П. Пузырева. Его основатель считал необходимым, чтобы «русское производство не было бы только названием, а было бы действительно русским» и «завод вырабатывал самостоятельно все автомобильные части из русского материала, русскими рабочими и под руководством русских инженеров». Надо сказать, Ивану Петровичу удалось достигнуть поставленной цели, организовав на заводе практически полностью самостоятельное производство. Пузырев стремился «выработать тип специально русского автомобиля, отвечающего требования перемещения в России, применительно к особенностям наших путей». И в 1911 году завод выпускает первый пятиместный легковой автомобиль с большим дорожным просветом. Машина оснащалась коробкой передач оригинальной для тех времен конструкции, разработанной на заводе Пузырева и защищенной привилегией. Впервые в мире передачи в трансмиссии включались кулачковыми муфтами, а рычаги переключения находились не снаружи, а внутри салона. Фактически, это был прообраз коробки передач современных автомобилей. Еще одним новшеством было использование алюминия для картера двигателя, коробки передач, рулевого механизма и дифференциала, а также широкое применение шариковых подшипников. Серийная модель 28/40 развивала приличную для тех времен скорость — до 80км/ч.

Пузырев-28/35

В 1913 году на IV Международной выставке автомобилей в Петербурге Пузырев представляет пятиместный лимузин, семиместную машину с открытым кузовом «торпедо» и гоночный автомобиль. По свидетельствам специалистов, он был оснащен передовым для своего времени и весьма компактным двигателем.

Несмотря на серьезные финансовые трудности и стандартное для патриотически настроенного человека тех лет неприятие со стороны «интеллигентной общественности», называвшей его «кустарным производителем», И.П.Пузыреву удавалось сохранять и поддерживать производство. Более того, существовали планы по его расширению. Но в начале 1914 года завод неожиданно сгорает… А в сентябре, отдав последние силы на восстановление своего детища, умирает Иван Петрович Пузырев.

Повествование о зарождении российской автомобильной отрасли было бы неполным без упоминания имени признанного специалиста в области электротехники и электрических машин Ипполита Владимировича Романова. Ему принадлежит, помимо прочего, изобретение совершенной для своего времени аккумуляторной батареи, а также смелый проект подвесной электрической железной дороги, опытный образец которой(!) функционировал с 1899 года в Гатчине.

В том же году в Петербурге состоялись испытания первого отечественного электромобиля конструкции Романова, прозванного «кукушка». Интересно, что машина имела привод на передние колеса и развивала скорость до 39км/ч при запасе дальности в 64 км.

Электромобиль И.Романова

А в 1901 году на столичных улицах появился опытный образец электрического 17-местного омнибуса – нового типа городского транспорта. Испытания показали надежность и безопасность конструкции машины. И.В.Романов планировал организацию десяти маршрутов электрических омнибусов по самым оживленным магистралям города. Но Городская Дума отказалась одобрить финансирование постройки техники.

Омнибус И.Романова

Так в общих чертах выглядит история зарождения отечественного автомобилестроения. Кто знает, возможно, очевидный потенциал и прекрасные перспективы отрасли на фоне общего промышленного подъема в Российской Империи начала XX века могли вывести российские заводы в число ведущих автопроизводителей мира, и сегодня марки «Руссо-Балт» и «Пузырев» были бы не менее престижны, чем «Мерседес» или «Лексус»… Но потрясения XX века внесли свои коррективы в исторический путь нашей страны. Быть может, нуждающемуся в переформатировании российскому автопрому стоит опереться на исторический фундамент, заложенный пионерами русского автомобилестроения?

www.drive2.ru

Автомобили царской армии — Рамблер/авто

Главный штаб Российской империи до последнего тянул с модернизацией армии.

Поэтому от внедрения четырехколесных «коней» руководство всячески открещивалось, сохраняя верность живым и проверенным непарнокопытным. Поэтому даже доклад Военного ведомства остался без ответа.В ногу со временем

Высший командный состав до последнего тянул с внедрением в армию механических устройств. Причин было множество: начиная от «особых условий» до банального страха перемен. Поэтому в начале 20-го века Российская империя сильно отстала от мирового прогресса. Если какая-то техника и появлялась, ее просто закупали у потенциальных противников. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться — европейцы «скидывали» в Россию устаревшие машины, дабы оставаться в лидерах.

Апофеозом недальновидности и откровенной глупости стала ситуация с изобретателем Борисом Луцким. Борис Григорьевич большую часть жизни провел в Германии, но всегда позиционировал себя как подданного Российской империи. Будучи изобретателем, он не хватал звезд с неба, находясь в тени более маститых творцов-немцев. Но в России к нему относились как к гениальному конструктору, хоть и проживавшему в другой стране.

Работать Луцкий начал в 1899 году. Главным его занятием стала сборка самых обычных на то время моторных колясок. Но добиться успеха на этом поприще он не сумел, а его компания разорилась. Тогда Луцкой, находясь в затруднительном положении, обратился к военному представителю России в Берлине: «Как русский подданный желая посильно быть полезным своему Отечеству, позволю себе сделать предложение по применению автомобиля для передвижения скорострельных орудий». Расчет был прост как две копейки, Луцкой просто попытался хоть куда-то пристроить свои 4-колесные коляски, оснащенные мотором мощностью в 1,5 лошадиную силу. Этого вполне хватило бы для транспортировки пулемета и ящика с боеприпасами. Собственно, ничего нового Луцкой не предложил. Подобные коляски были в ходу по всей Европе благодаря стараниям англичанина Симмса.

И в 1900 году представители армии Российской империи даже устроили «смотрины» боевых колясок, но результаты их не впечатлили. Поэтому страна вновь осталась без техники, а Луцкий — без выгодного контракта. Но Борис Григорьевич не растерялся, сумев наладить контакты с Daimler, Stoewer, Argus и прочими немецкими компаниями.Очередную попытку идти в ногу со временем предпринял инженер Петр Александрович Фрезе, возглавлявший петербургскую экипажную фабрику. Под его руководством предприятие начало осуществлять сборку первого отечественного автомобиля. Правда, он являлся копией «немца» Benz Velo. В 1902 году любимая забава отечественных инженеров того времени — «Ctrl C-Ctrl V» — перекочевала и в военную область. И Фрезе представил первые машины для армии — легковушку и грузовик, взяв за образец «французов» de Dion-Bouton. На удивление, военные одобрили закупку «клонов». Более того, они даже обратились к российским компаниям с предложением создать именно отечественный автомобиль. Но должной реакции не последовало. Откликнулся лишь Фрезе. Он предоставил Главному штабу восемь своих машин для ознакомления. Его легковушки оснащались 1-цилиндровыми силовыми агрегатами, выдавшими от 6 до 8 «лошадей». А моторы были как переднего, так и заднего расположения. Любопытно, что Фрезе предоставил два вариантов управления: рычажное и привычной нам «баранкой». Военные детища активно тестировали и после испытаний, автомобили с передним расположением силового агрегата были приняты на службу в Главный штаб. Но на этом модернизация и закончилась. И к 1910 году в армии Российской империи числилось чуть более двадцати машин, причем большинство — легковушки.

Даже когда стараниями Николая II появился указ о формировании Учебной автомобильной роты, дело практически не сдвинулось с места.А ведь еще в 1909 году петербургское предприятие купца Густава Лесснера пыталось заинтересовать своей продукцией военных. «Лесснеры» были аналогами немецкой модели Mercedes Simplex 28/32PS, которую в Российской империи довольно хорошо знали (особенно это касалось высших чинов, которые предпочитали передвигаться на «немцах»). Кроме этого, Лесснер продемонстрировал 6-местный полноприводный автомобиль, пригодный для перевозки чинов из штаба. Но машина со всеми ведущими, а также и управляемыми колесами, произвела обратный эффект. Военные испугались ее дороговизны и сложности. Так что, аналог «немца», созданный специально для германского наместника в Африке, в России остался невостребованным.

Можно сказать, что экипажной фабрике Петра Петровича Ильина в сотрудничестве с военными повезло чуточку больше остальных. В 1910 году он начал собирать французские авто La Buire, окрестив их «Руссо-Бюир». Среди них была модель 25/35, которая предназначалась для штабных офицеров. Ее отличали открытый 5-местный кузов и специальный ящик сбоку для холодного оружия.

Кстати, эта модель в 1912 года поучаствовала в первом Всероссийском пробеге военных легковых машин. Представители армии лично наблюдали за поведением автомобилей на дорогах, чтобы затем предъявить к ним особые требования. Правда, до конкретных предложений дело и в тот раз не дошло.

Заручиться поддержкой военных пытался и владелец петербургского «истинно русского» завода Иван Петрович Пузырев. Он позиционировал свою продукцию, как «настоящую» и «русскую», которую изготовляли только русские. Правда, о том, что в основе модели «Пузырев 28/35» находился американский «стальной конь» бренда Case, дипломатично умалчивал. Автомобиль оснащался силовым агрегатом на 35 л.с. Его необычность заключалась в алюминиевом картере, разгруженными полуосями заднего моста, а также рамой, изготовленной из никеля.

В конце 1911 года Иван Петрович заключил с военными договор на создание пары автомобилей для штаба «28/40 модель А». Люди с погонами выдвинули ряд обязательных требований: мотор с мощностью не менее 40 л.с., клиренсом в 320 миллиметров и «особой» подвеской на эллиптических рессорах. Заказ был готов спустя год. Военные остались довольны, поэтому Пузырев ожидал нового контракта. Но… так и не дождался. Поскольку дела у него шли плохо, угроза разорения становилась все очевидней, он сам пошел на контакт и попросил министра купить у него несколько машин. А что произошло дальше — точно неизвестно. Зимой 1914 года предприятие Пузырева неожиданно сгорело, сделав своего владельца банкротом. По неподтвержденным данным, до этого трагического момента он успел собрать две машины.

«Русско-Балтийская» звезда

В 1908 году в Риге появилось предприятие, которому суждено было впоследствии стать легендарным. Речь идет о Русско-Балтийском вагонном заводе, а точнее, о его автомобильном отделении. В 1909 году предприятие выпустило свое первое детище — по старой традиции отечественная машина являлась клоном. Только в отличие от остальных предприятий, РБВЗ скопировал бельгийскую Fondu. А чтобы выделить автомобиль, его украсили фигурой двуглавого орла на капоте и бросающейся в глаза надписью «Русско-Балтийский» на радиаторной решетке. Кстати, более известное сокращенное название «Руссо-Балт» появилось гораздо позже, уже в советское время.

Автомобиль под названием «Русско-Балтийский С24-30», оснащенный 30-сильным мотором, быстро попал в арсенал императорской армии. Он, кстати, тоже принял участие в упомянутом выше забеге.

Когда вероятность начала Первой Мировой войны стала очевидной, военные заказали у предприятия большую партию С24-30 — аж тридцать восемь штук. Авто было 6-местным, а водитель располагался справа. От базовой версии, военная модификация отличалась увеличенным количеством фар, поисковым прожектором, «запасками», зеркалами заднего вида, ящиком для оружия, карманами, где хранились карты и так далее. Также машина могла похвастать самыми продвинутыми на то время «штуками» — уклономером и счетчиком суточного пробега.

Затем появилась модель Е15-35, оснащенная мотором мощностью в 35 лошадиных сил. Шестьдесят четыре машины были задействованы в штабах, связных и санитарных службах.

Оставил свой след в развитии отечественного автопрома и французский инженер Адольф Кегресс, который возглавлял императорский гараж в Царском Селе и являлся личным водителем государя. Он, взяв за основу С24-30, установил на авто передние съемные лыжи и гусеничными движителями с цепным приводом. Также машина получила эластичные ленты из прорезиненной хлопчатобумажной ткани. На испытаниях детище француза проявило себя великолепно. На снежной целине оно смогло разогнаться до 65 км/ч! И хотя военные заинтересовались этим «проходимцем», но на заказ так и не отважились.

Несмотря на короткую историю Русско-Балтийского завода, именно он стал главным поставщиком машин для военных нужд. Всего было создано 333 армейских автомобиля. Но этого, конечно, было мало. Поэтому, когда началась Первая мировая война, Военное ведомство вновь начало закупать устаревшую технику за границей. Причем делалось это только из-за одной банальной причины — экономили деньги.

auto.rambler.ru

Автомобильные войска РИА | SmolBattle

Война моторов.Первый призыв Русской армии

К 100-летию начала Первой мировой войны

Станислав Кирилец (Stanislav Kiriletz, Германия)

Иллюстрации из коллекции автора, периодических изданий 1910–1917 гг., ЦГАКФФД, Bibliothèque nationale de France, а также представили: Игорь Аверин, Жерар Горохов (Gérard Gorokhoff), Максим Коломиец,Владислав Малофеев.

Даты указаны по старому стилю.

Первая мировая война. Это название утвердилось только после начала Второй мировой войны в 1939 году. До этого у нас и во многих странах мира бытовали названия «Великая война» и «Мировая война», в Российской империи её также называли «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной». Называли её и неформально – Германской, а в СССР часто – империалистической. Любителям истории известны и другие неофициальные названия, среди них – «Война моторов». Впервые в истории в военных действиях были массово применены дирижабли и самолёты, тракторы и мотоциклы, броневики и танки, а также в огромном количестве автомобили.

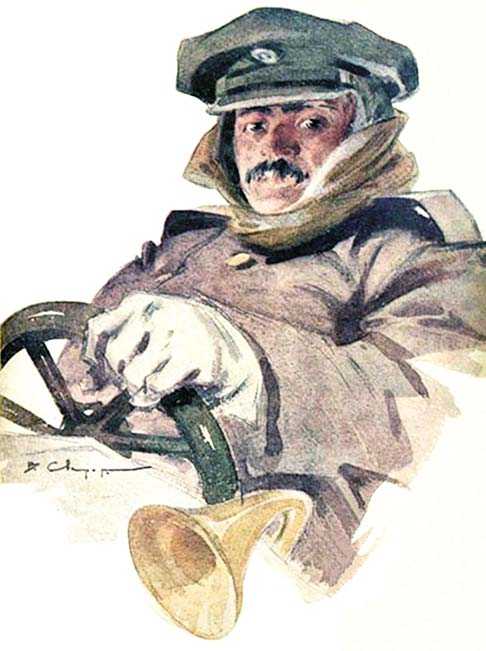

Военный водитель. Репродукция с рисунка. Художник В.С. Сварог (Корочкин), 1915 г.

Накануне

К началу Первой мировой войны (15 июля 1914 года) в Русской императорской армии (РИА) имелось всего 711 автомобилей и два трактора. Среди них: 259 легковых машин, 418 грузовиков и 34 автомобиля специального назначения. Кроме того, в наличии был 101 мотоцикл. Большинство из них находилось в сформированной в 1910 году в Петербурге Учебной автомобильной роте под командой полковника П.И. Секретева, в штабных и крепостных автомобильных командах и авиационных частях. В резерве состояло 298 грузовиков, 20 легковых и 30 специальных машин для формирования новых автомобильных рот, а 42 легковушки находились в стратегическом резерве. Такой парк обеспечивал лишь минимальные транспортные потребности войск и штабов мирного времени. Потребности же действующей армии военного времени возрастали многократно.

По нынешним меркам такое количество автомобилей в армии считается мизерным. Многие историки крайне негативно оценивают темпы моторизации Русской армии, обвиняя в отсталости «косный царизм», при этом они забывают, что в других странах мира положение было ещё хуже. Только германская армия имела немногим больше автомобилей на службе – с учётом резерва примерно по 500 легковых и грузовых. Относительно неплохо была моторизована и армия Австро-Венгрии. К началу 1913 года в ней было 87 автомобилей-тракторов для перевозки тяжёлых орудий, девять автомобилей-мастерских, 51 лёгкий грузовой автомобиль при продовольственных складах и около 600 двухтонных грузовиков. До конца 1913 года австрийское военное командование предполагало закупить ещё 120 трёхтонных грузовиков, семнадцать автомастерских и два новых автопоезда с активными прицепами, эту программу удалось выполнить только к лету 1914 года. Французская армия вступила в войну, имея только 170 легковых и грузовых автомобилей. Хуже всех была моторизована британская армия. Накануне войны в её составе было всего лишь 80 грузовиков и несколько тракторов. В странах, вступивших в войну позже других, моторизация также оставляла желать лучшего. К лету 1914 года в составе итальянской армии числилось около 400 автомобилей, а в армии остававшихся ещё долго нейтральных Северо-Американских Соединённых Штатов имелось всего лишь 35 грузовиков. Эти цифры не нуждаются в комментариях, ясно одно – моторизация Русской армии находилась на относительно высоком уровне.

Испытания 6-местного штабного автобуса французской марки Mors. Слева командир Учебной автомобильной роты капитан П.И. Секретев. Окрестности Петербурга, 1910 г.

В чём же причины такой технической отсталости армий всего мира? Ведь к тому времени автомобили уже прочно вошли в жизнь, на дорогах Западной Европы их было сотни тысяч, не говоря уже про Америку. Автомобилизация вооружённых сил практически всех держав началась ещё в начале прошлого века, и Россия не была исключением. Но везде военные круги столкнулись с проблемами. Главную проблему кратко можно обозначить так – создание мобилизационного резерва автомобилей. В её основе, как обычно, лежат деньги, которых всегда не хватает. Создание армейского автопарка мирного и военного времени требовало гигантских затрат.

Мало того, что сами автомобили стоили недёшево, так ещё огромных денег требовало содержание парка в работоспособном состоянии. В 1912 году русский военный теоретик В.Г. Болдырев к числу основных трудностей массовой военной автомобилизации отнёс «следующие:

1) Громадная стоимость.

2) Машины быстро делаются устарелыми, так как техника постоянно прогрессирует.

3) Крайне сложно хранение громадного числа автомобилей – необходимы огромные гаражи, уход и т. д.

4) Наконец трудность подготовки в мирное время необходимого личного состава для обслуживания таких громадных парков».

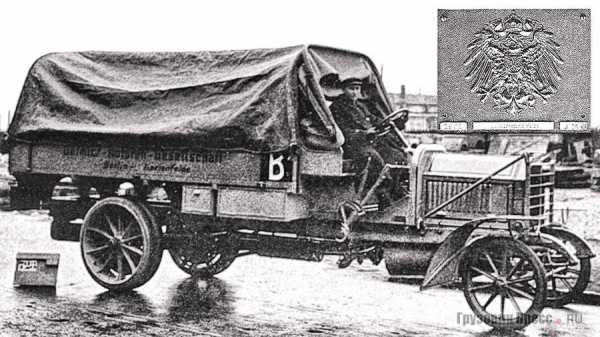

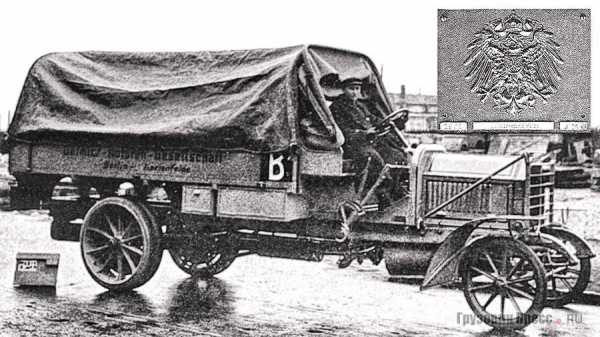

Германские грузовики NAG получали не всегда лучшие отзывы в пробегах и на манёврах, однако в России были чрезвычайно популярны как в армии, так и на «гражданке». Испытательный пробег грузовиков Военного ведомства, 1912 г.

Предстоящая война уже не мыслилась без масштабного использования автомобилей, но создание и содержание их мобилизационных запасов могло пустить под откос бюджет любой, даже самой богатой страны. Тем не менее Военное ведомство России и прежде всего Управление военных сообщений, впоследствии преобразованное в Отдел военных сообщений Главного управления Генерального штаба (ОВОСО ГУГШ), всеми силами развивало моторизацию армии. На созданную Особую автомобильную комиссию была возложена важная и ответственная задача – комплексное развитие военно-автомобильного дела в стране. Подчинённая ОВОСО Учебная автомобильная рота являлась одной из самых крупных и компетентных военно-автомобильных структур в мире. Она готовила кадры военных автомобилистов – командиров автомобильных подразделений, шофёров и их помощников, ремонтников разного профиля. Она же занималась всеми задачами, связанными с выбором и распределением военных машин и их эксплуатацией, проводила многочисленные испытательные пробеги и другие мероприятия по развитию и внедрению армейского автотранспорта.

Субсидированные прусским военным министерством автопоезда Stoewer поставлялись до войны в РИА. Испытательный пробег грузовиков Военного ведомства, 1912 г.

Формирование автопарка РИА

Накануне войны автопарк Русской армии формировался в основном по результатам проведённых в 1911–1912 годах трёх длительных испытательных пробегов и тщательного изучения новейших автомобилей. Служили и автомобили, приобретённые Военным министерством ещё в 1907–1910 годах. Главная проблема заключалась в слабости отечественной автомобильной промышленности. Единственное предприятие, выпускавшее автомобили серийно, – Русско-Балтийский вагонный завод (РБВЗ) в Риге был не в силах обеспечить армию. Несмотря на поддержку Военного министерства, размещавшего на заводе постоянные заказы, крупное производство на РБВЗ так и не освоили. Первый заказ на шесть штабных машин поступил от Главного военно-технического управления (ГВТУ) в 1911 году. Через два года машины «Руссо-Балт» отечественного производства, кроме ОВОСО, имелись и в других армейских структурах – в Петербургском окружном артиллерийском управлении, Офицерской воздухоплавательной школе и Кронштадтском крепостном артиллерийском управлении. В армию поступило также два отечественных автомобиля марки «Пузырёв», этот небольшой завод в Петербурге изготовил всего не более двух дюжин машин. С 1912 года и до конца войны РБВЗ отгрузил военным две трети всей своей продукции – более 400 автомобилей, большей частью легковых. Армии же понадобились десятки тысяч машин, главным образом грузовых и специализированных. До войны завод смог поставить только пять двухтонных грузовиков модели «М», два из них получил ОВОСО, а три – Петербургский склад огнестрельных припасов.

Немецкий грузовик Daimler-Marienfelde украшала табличка, подтверждающая его «военнопригодность» для германской армии. Своеобразный «знак качества» котировался и в Русской армии. Испытательный пробег грузовиков Военного ведомства, 1912 г.

Потребность РИА в военных грузовозах удовлетворяла в основном Германия – будущий противник. Дело в том, что мощные и надёжные немецкие грузовики, разработанные согласно жёстким требованиям прусской армии, как нельзя лучше подходили к тяжёлым условиям эксплуатации в России. У таких германских фирм, как Adler, Benz, Büssing, Daimler, Mannesmann-MULAG, NAG, Opel, Lloyd, Stoewer… ГВТУ заказало партии средних и тяжёлых грузовиков от десяти до пятидесяти штук. Вплоть до лета 1914 года немецкие заводы неуклонно наращивали поставки автомобилей в Россию, тем самым вооружая своего будущего противника. Последние единицы германской техники пересекли российскую границу уже после объявления мобилизации.

В Русской армии несли службу грузовые машины и из других стран Европы, их число было незначительным. В основном это были автомобили, приобретённые после пробегов 1911–1912 годов, а также некоторые экспонаты IV Международной автомобильной выставки, проходившей в Петербурге в 1913 году. Среди них было несколько машин специального назначения: «автоцистерны, автокухни, автомастерские разные, автодепо для запасных частей, санитарные автомобили, автомобили-омнибусы, осветительные автомобили, автомобили-электрические станции, автомобили-станции для военного телеграфа, автомобили с радиотелеграфными станциями». Кроме немецких машин в РИА имелись грузовые и специальные автомобили французского производства: Aries, Berliet, Clément-Bayard, Delahaye, La Buire, Panhard-Levassor, Peugeot, Renault, Schneider… Английские производители были представлены единичными грузовиками Alldays, Commer и Halley, Швейцария поставила хорошо зарекомендовавшие себя машины Arbenz и Saurer, Италия – SPA и FIAT, Австрия – Laurin & Klement и Austro-Fiat. Последние проходили в наших документах как «Фиат», но большинство закупленных до войны 1,5-тонных грузовиков этой марки поставил основанный в Вене в 1907 году завод Oesterreichische Fiat-Werke AG, австрийский филиал известной итальянской фирмы. Название Austro-Fiat использовалось в основном в рекламе, официальная же марка изготовленных в Вене грузовиков не отличалась от итальянской. Кстати, и французский, и австрийский филиалы швейцарской фирмы Adolph Saurer продавали в Россию грузовики, конструктивно и внешне ничем не отличавшиеся от швейцарских. В 1912 году российские ведомства заказали 125 автомобилей Saurer, большинство из которых предназначалось для армии.

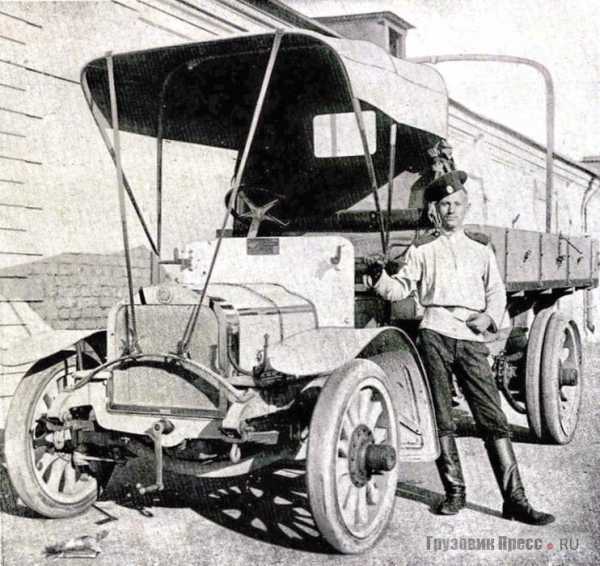

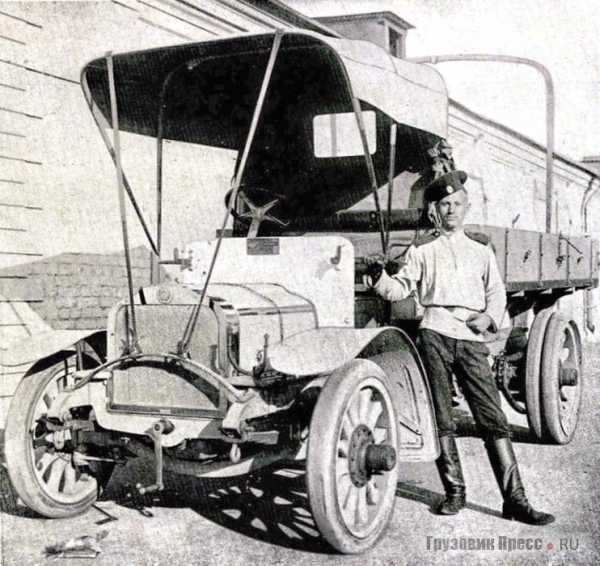

Штабной автомобиль «Пузырёв A 28/40» производства «Русского автомобильного завода И.П. Пузырёв» (РАЗИПП) в Учебной автороте. Санкт-Петербург, 1912 г.

Вскоре возникла острая необходимость в оснащении специальными машинами других родов войск: авиации, артиллерии, а также инженерных, интендантских, медицинских и других подразделений и даже кавалерии. С 1907 года пристальное внимание к автомобилям стали проявлять Главное артиллерийское управление и Главный крепостной комитет. Началось формирование первых крепостных автомобильных команд, именовавшихся поначалу «самоходными». Через семь лет в артиллерии имелось всего лишь два американских гусеничных трактора Holt и 46 грузовиков.

Германский грузовик Adler лейб-гвардии Преображенского полка – участник Испытательного пробега. Санкт-Петербург, 1912 г.

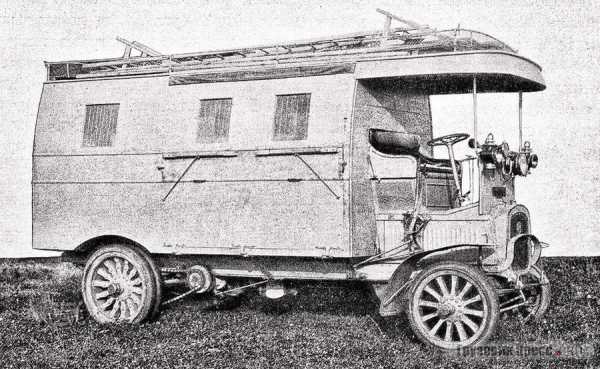

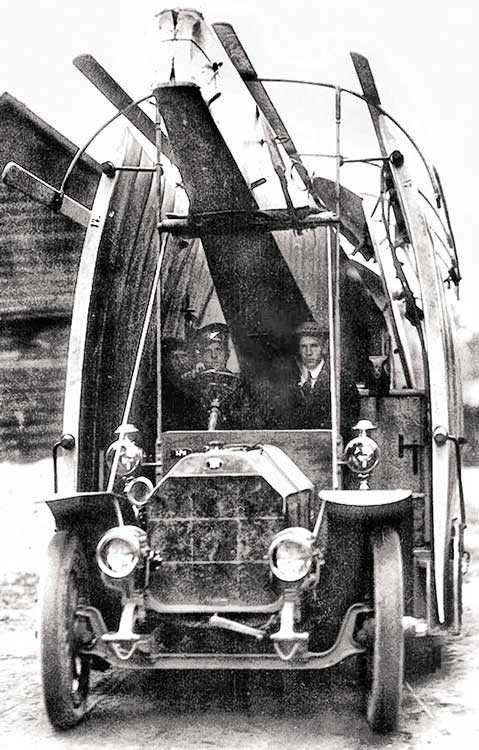

В то же время в России началось развитие авиации и воздухоплавания. Без надёжного наземного транспортного обеспечения их эффективность практически сводилась на нет. И вполне логично, что в этом новом деле нужен был автомобиль. На него возлагалась доставка горюче-смазочных материалов, запчастей, боеприпасов, а также перевозка аэропланов, личного состава и буксировка аэростатов. Специализированные автомобили авиаторов и воздухоплавателей в статистике не учтены. Однако они в Российском императорском военно-воздушном флоте имелся даже «полевой авиационный парк», оборудованный французской фирмой Delahaye. Он состоял из грузового автомобиля для перевозки нижних чинов и запасных частей, прицепной платформы для перевозки лёгкого аэроплана и походной мобильной мастерской. Полевой парк демонстрировался в 1913 году в Петербурге и поступил в распоряжение Офицерской воздухоплавательной школы в Гатчине.

В основанной в 1910 г. Офицерской школе авиации Отдела воздушного флота в Севастополе уже в 1912 г. находилось на службе семь автомобилей. Французский грузовик Panhard et Levassor имел мощность всего 12 л.с. и был задействован для перевозки личного состава «учлётов». Третий слева в кузове – инструктор школы, легендарный авиатор Л.Г. Ефимов. Кача, 1912 г.

Железнодорожные войска, в состав которых ещё в 1908 году вошли первые автомобильные роты, были основательно моторизованы только к началу войны, получив автомобили из резерва. В самом массовом роде войск – в пехотных и стрелковых частях использовались автомобили как штабные легковые, так и грузовые и специальные. Моторизация «царицы полей» началась ещё до войны, причём в первую очередь автомобили распределялись в гвардейские полки.

В субсидиях отказать

Большую заинтересованность в автомобилях, прежде всего в грузовых, проявило Главное интендантское управление Русской армии (ГИУ). Оно выступило в 1908 году с рядом предложений по привлечению частных автомобилей к армейским перевозкам. Это был, по сути, проект системы частичного субсидирования покупки и эксплуатации грузовиков частниками. По замыслу интендантов это должно было положительно повлиять на распространение грузовых автомобилей в стране в целом, на развитие отечественной автомобильной промышленности, а в случае войны создать резерв пополнения армии автотранспортом. Меры по стимулированию моторизации, предложенные одновременно ГИУ и военным министерством Пруссии, сходны между собой вплоть до деталей. Невольно возникает вопрос: чья разведка сработала лучше? Но в России все эти предложения так и остались «прожектами» на бумаге, а в других европейских державах были реализованы и принесли реальные результаты.

Швейцарские грузовики Saurer пришлись в Русской армии ко двору, их качество было на высшем уровне. Филиалы и лицензиаты этой фирмы в то время действовали в Австрии, Англии, Германии, Испании, Нидерландах, Франции и САСШ. Санкт-Петербург, 1912 г.

Военным кругам Германии в предвоенные годы также не хватало средств на массовое приобретение автомобильной техники, да и особой нужды в мирное время в этом не было. Проблему нехватку грузовиков предполагалось решить путём стимулирования их распространения среди населения. С 1908 года Королевское Прусское военное министерство начало реализацию программы частичного субсидирования покупки грузовиков частными и юридическими лицами. Субсидии покрывали примерно половину стоимости автомобиля. В военное время владельцы были обязаны передать машины в полное распоряжение военного министерства. Важным аспектом этой политики было требование германских военных к техническим характеристикам и качеству автомобилей. Грузовые автомобили, претендовавшие на субсидии, проходили всесторонние испытания в армии. Субсидии распространялись только на машины, признанные «военнопригодными». Всем отобранным моделям грузовиков необходимо было подтверждать «военнопригодность» в ходе ежегодных военных испытательных пробегов. Эти меры положительно повлияли на развитие автомобильной промышленности Германии. Конкуренция среди производителей за право получения этого статуса привела к повышению качества продукции и позитивно сказалась и на экспорте военных грузовозов. В первый год действия программы Рейхстаг ассигновал 800 тысяч марок на автосубсидию, а немецкие заводы продали 158 тяжёлых грузовиков населению, большинство с прицепами, что для того времени было довольно значительным количеством. К сентябрю 1912 года в резерве германской армии уже находилось 655 грузовых автопоездов, а к началу войны их число превысило 800.

Специальный автомобиль для перевозки аэропланов на шасси итальянского грузовика SPA, изготовленный рижской фирмой «Э. Тильманнс и К°» поступил на службу в авиацию. Санкт-Петербург, 1913 г.

Австро-Венгрия начала поддерживать частный грузовой автотранспорт в 1911 году и практически полностью копировала германский образец, только требования к грузоподъёмности автомобилей были снижены до трёх тонн против пяти у немцев. К тому же низкий уровень моторизации страны и относительная бедность населения тормозили производство и продажу грузовых машин. К январю 1913 года удалось «раздать населению под субсидию» всего лишь двенадцать грузовиков…

Пример Австро-Венгрии «отрезвил» энтузиастов подобных мер в России – в стране, где слабо развиты собственная автомобильная промышленность и автомобильное дело в целом, субсидировать частный грузовой автотранспорт для военных целей не имело смысла. Проще закупать немецкие «военнопригодные» грузовики, не задумываясь о том, что Германия являлась наиболее вероятным противником России в будущей войне. Однако не нам судить о причинах такой политики, да и в рамки данной статьи эта тема не входит…

Ремонтная мастерская на шасси грузовика Delahaye для Офицерской воздухоплавательной школы в Гатчине, 1913 г.

Франция и Великобритания тоже проводили политику частичного субсидирования покупки грузовиков населением, но не так активно, как Германия. Французы начали эту практику раньше, чем немцы, – в 1906 году, а англичане запоздали до 1912 года. Ситуация в этих странах делала указанную меру не столь актуальной. Развитие автомобильной промышленности и наличие грузового автотранспорта у населения Франции и Англии находились на более высоком уровне, чем в Германии и тем более, чем в Австро-Венгрии и России. Тем не менее эти страны проводили субсидирование в форме «покупной и эксплуатационной премии», которые выплачивались после приобретения грузового автотранспорта и в первые годы эксплуатации. «Премированные автомобили» не подлежали перепродаже и вывозу из страны в течение определённого времени. Во Франции эксплуатационные премии выплачивались первые четыре года, и общая сумма субсидии достигала 40% стоимости грузовика. Но требования французов к автомобилям были не столь высокими, как у немцев. Мощность, грузоподъёмность и качество материала французских машин в целом отставали от немецких, для Русской армии они оказались не вполне подходящими.

В Англии эксплуатационная премия за грузовик выплачивалась в течение трёх лет. Англичане ограничили свою программу, выделив субсидии только на тысячу тяжёлых грузовиков, предъявив жёсткие требования к качеству и унификации продукции. В результате до начала войны английские заводы смогли изготовить всего 300 машин, отвечавших этим требованиям. Большие трудности возникли именно с унификацией грузовиков, что и переопределило сравнительно низкие темпы накопления резерва «военнопригодных» автомобилей. Таким образом, практически ни в одной стране, кроме Германии, субсидирование автотранспорта не дало ощутимых результатов.

Лёгкая ремонтная «летучка» на шасси бельгийской машины Pipe из состава лейб-гвардии Финляндского полка, 1914 г.

Военно-автомобильная повинность

В 1911–1912 годах известный русский автомобилист подполковник В.Л. Белоручев в лекциях для слушателей Интендантской академии отмечал: «Введение автомобильной повинности и организация войскового автомобильного подвоза – вопрос недалёкого будущего».

Только накануне войны, по Высочайшему повелению от 17 июля 1914 года, «после долгой ведомственной волокиты» было утверждено Положение о военно-автомобильной повинности. Целью Положения было создание правовой базы для действий государственных органов, по формированию в случае войны резерва автомобильной техники для армии путём принудительного изъятия её у населения с одновременным возмещением стоимости.