Ленинград — Мандельштам. Полный текст стихотворения — Ленинград

Литература

Каталог стихотворений

Осип Мандельштам — стихи

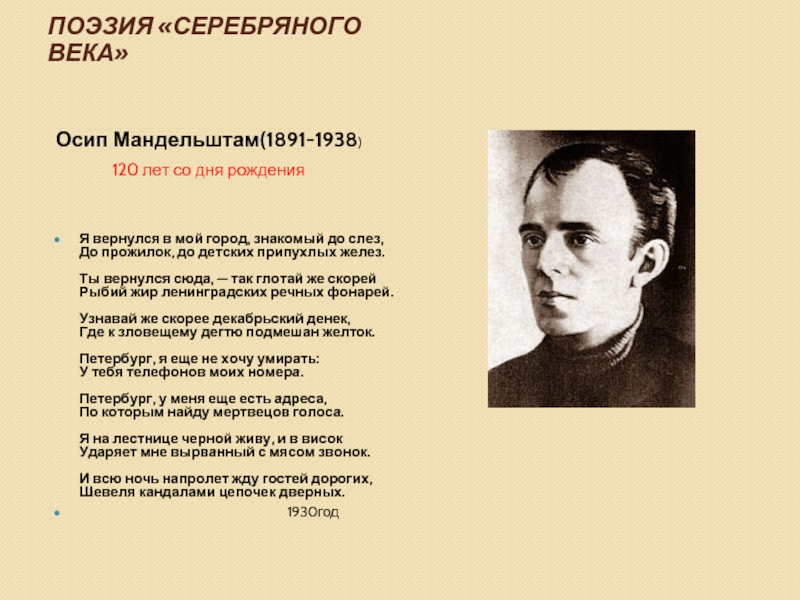

Осип Мандельштам

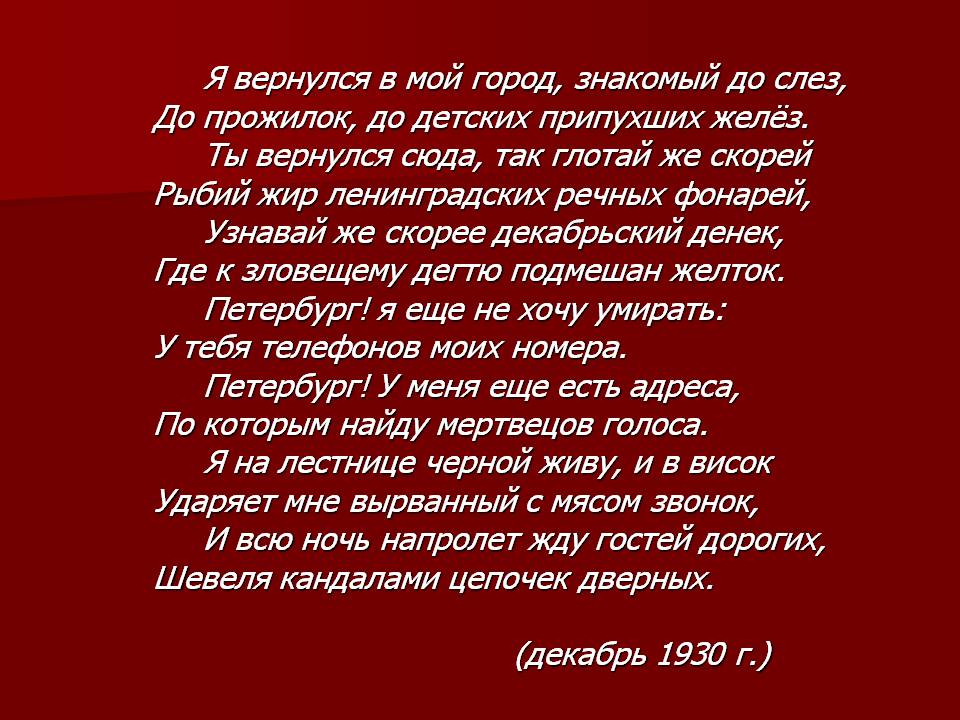

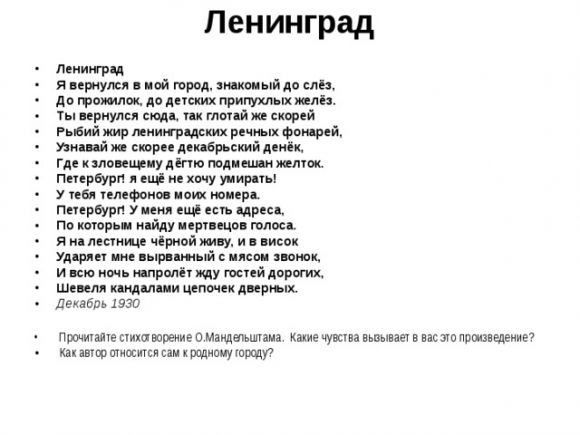

Ленинград

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

1930 г.

Серебряный век

О Санкт-Петербурге

Стихи Осипа Мандельштама – Серебряный век

Стихи Осипа Мандельштама – О Санкт-Петербурге

Другие стихи этого автора

Мы живем, под собою не чуя страны…

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

О родине

Бессонница. Гомер. Тугие паруса…

Гомер. Тугие паруса…

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

О любви

Нежнее нежного

Нежнее нежного

Лицо твоё,

О любви

За гремучую доблесть грядущих веков…

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Серебряный век

Сохрани мою речь навсегда…

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.

Серебряный век

Возьми на радость из моих ладоней…

Возьми на радость из моих ладоней

Немного солнца и немного меда,

О любви

Как читать

Публикация

Как читать пьесу Александра Островского «Гроза»

История создания, ключевые образы и основные мотивы драмы

Публикация

Как читать «Преступление и наказание» Достоевского

Рассказываем о масштабном психологическом исследовании русского классика

Публикация

Как читать «Белую гвардию» Булгакова

Литературная традиция, христианские образы и размышления о конце света

Публикация

Как читать «Очарованного странника» Лескова

Почему Иван Флягин оказывается праведником, несмотря на далеко не безгрешную жизнь

Публикация

Как читать поэзию: основы стихосложения для начинающих

Что такое ритм, как отличить ямб от хорея и могут ли стихи быть без рифмы

Публикация

Как читать «Лето Господне» Шмелева

Почему в произведении о детстве важную роль играют религиозные образы

Публикация

Как читать «Двенадцать» Блока

На какие детали нужно обратить внимание, чтобы не упустить скрытые смыслы в поэме

Публикация

Как читать «Темные аллеи» Бунина

На что обратить внимание, чтобы понять знаменитый рассказ Ивана Бунина

Публикация

Как читать «Гранатовый браслет» Куприна

Что должен знать современный читатель, чтобы по-настоящему понять трагедию влюбленного чиновника

Публикация

Как читать «Доктора Живаго» Пастернака

Рассказываем о ключевых темах, образах и конфликтах романа Пастернака

«Культура. РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.

РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.

- О проекте

- Открытые данные

© 2013–2023 ФКУ Цифровая культура. Все права защищены

Контакты

- E-mail: [email protected]

- Нашли опечатку? Ctrl+Enter

Материалы

При цитировании и копировании материалов с портала активная гиперссылка обязательна

Изучение поэзии Осипа Мандельштама. Урок II. Поэт и век. «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» | veykova.ru — портал учителя русского языка и литературы

1922 — 1938 годы.

Стихотворения «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» 1930.

Вступительное слово учителя.

Заметим, что, говоря о стихах Мандельштама 30-х годов, мы нередко отождествляем лирического героя его стихов с самим поэтом. И это не случайно. В стихах этого периода мы не найдем той метафоричности, той усложненности образов, которые были присущи раннему творчеству поэта. Мандельштам стремится с предельной ясностью высказать свою позицию, он бросает вызов бесчеловечной власти.

В декабре — январе 1930 года Мандельштам оказывается в Ленинграде после поездки на Кавказ.

Анализ стихотворения «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…»

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей.

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург, я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург, у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Вопросы на выявление общего представления о стихотворении в целом.

Фронтальная работа.

- Что связывает поэта с городом?

- Какую роль играет упоминание старого и нового названий города?

- Какая строка является смысловым и эмоциональным центром стихотворения?

Вопросы для анализа стихотворения в группе.

- Какова цветовая гамма стихотворения? Что с помощь цвета хочет сказать поэт?

- С помощью чего звучит в стихотворении мотив разобщённости людей?

- Прокомментируйте образы, возникающие в двух последних двустишиях, обратите внимание на их многозначность.

- Какова композиция стихотворения? Можно ли объединить строфы-двустишия? Почему первая стоит особняком?

- Как отразились в стихотворении представления поэта об эпохе? Какую главную мысль он хочет донести до читателя?

Предполагаемые ответы.

1. Что связывает поэта с городом?

Петербург был для О. Мандельштама городом, в котором прошли его детство и молодость. Все здесь знакомо ему «до слез, до прожилок, до детских припухлых желез».

2. Какую роль играет упоминание старого и нового названий города?

Оглядываясь по сторонам, Мандельштам пытается узнать прекрасный Петербург, но ничего дорогого из воспоминаний он не может разглядеть в этом городе — Ленинграде, грязном, неуютном, проникнутом неуверенностью перед завтрашним днем и страхом перед днем настоящим.

3. Какая строка является смысловым и эмоциональным центром стихотворения?

Петербург, я еще не хочу умирать… Беспросветность и мрак говорят о гибели в городе живого начала, и город угрожает жизни поэту. Это обращение перекликается с пушкинским «Но не хочу, о други, умирать…», однако перекликается лишь внешне. Тональность обоих стихотворений разная. Герой пушкинской «Элегии» полон оптимизма; он не верит, что его жизнь может быть прервана до срока. Более того, он надеется на то, что любовь улыбкою прощальной озарит его закат печальный. Мандельштамовское ещё не хочу умирать придаёт стихотворению смысл безысходности. Смерть надвигается неумолимая. А.Ахматова вспоминает, что в начале 30-х годов Мандельштам «отяжелел, поседел, стал плохо дышать, производил впечатление старика (ему было 42), но глаза по-прежнему сверкали. Стихи становились лучше, проза тоже».

Тональность обоих стихотворений разная. Герой пушкинской «Элегии» полон оптимизма; он не верит, что его жизнь может быть прервана до срока. Более того, он надеется на то, что любовь улыбкою прощальной озарит его закат печальный. Мандельштамовское ещё не хочу умирать придаёт стихотворению смысл безысходности. Смерть надвигается неумолимая. А.Ахматова вспоминает, что в начале 30-х годов Мандельштам «отяжелел, поседел, стал плохо дышать, производил впечатление старика (ему было 42), но глаза по-прежнему сверкали. Стихи становились лучше, проза тоже».

4. Какова цветовая гамма стихотворения? Что с помощью цвета хочет сказать поэт?

Черно-желтая цветовая гамма вызывает ощущение тоски и беспокойства — наверное, это основные чувства, которые испытывают жители Петербурга 30-х годов. Рыбий жир — чувственно воспринимаемый образ маслянистого, жёлтого отблеска фонарей в тёмной речной воде, он ассоциативно связан с детской темой припухлых желёз.

5. С помощью чего звучит в стихотворении мотив разобщённости людей?

Но телефон молчит, и это говорит о том, что не только город стал неузнаваемым — изменились сами люди: кто-то испугался и затих, кто-то приспособился, кто-то уехал, а кто-то и ушел из жизни. Но велика ли разница теперь между живыми и погибшими? Люди разобщены, живые как мертвецы.

6. Прокомментируйте образы, возникающие в двух последних двустишиях, обратите внимание на их многозначность.

В этом стихотворении О. Мандельштама перед нами раскрывается весь ужас, вся трагичность эпохи, когда люди от страха не могли спать по ночам: они не знали, будут ли завтра живы. Клевета, доносы, насилие сделали горожан слабыми и покорными. С замиранием сердца они прислушиваются к шагам за дверью, говорят вполголоса.

Дверные засовы, крючки и цепочки поэт не зря считает кандалами — это оковы, надетые, в первую очередь, на души, на волю людей. И, конечно же, совсем не дорогих гостей ожидает Мандельштам ночью, зная, скольких его друзей, товарищей и знакомых увели в неизвестность такие «гости».

7. Какова композиция стихотворения? Можно ли объединить строфы-двустишия? Почему первая стоит особняком?

Строфы можно объединить по темам парами, но первая всё равно останется особняком. В ней говорится о родном Петербурге, городе детства и юности.

8. Как отразились в стихотворении представления поэта об эпохе? Какую главную мысль он хочет донести до читателя?

Это стихотворение О. Мандельштама позволяет нам, живущим спустя семьдесят лет после описанных событий потомкам, понять психологию человека в страшные и трагические годы Советской страны. Поэт пытался донести до нас главную мысль: самое важное и самое ценное, чем может владеть человек — это свобода, как внешняя, так и внутренняя.

Домашнее задание: Учащиеся читают стихи 30-х годов. Выполняют письменно задания С3, С4. Учат наизусть одно стихотворение.

Примеры домашних работ:

В каких образах стихотворения «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» воплощено представление лирического героя о Петербурге 30-х годов?

Для лирического героя, в первую очередь, Петербург — это город его раннего детства. В связи с этим, первые образы, появляющиеся в стихотворении, — это «детские припухшие желёзы», а фонари напоминают о «рыбьем жире». То, что в этот момент герой вспоминает свои детские болезни, не случайно. Общее настроение стихотворения — мрачное, полно плохих предчувствий. Основные цвета города — жёлтый и чёрный (декабрьский денёк — это зловещий дёготь, в который подмешан желток — пятна фонарей).

Вторая часть стихотворения начинается с обращения к Петербургу, который не имеет ничего общего с тем городом, где лирический герой провёл детство и юность. Наступление нового политического режима у него ассоциируется со смертью, а люди, подчинившиеся ему, с мертвецами: «у меня ещё есть адреса, где найду мертвецов голоса». Сам герой живёт в страхе: по лестнице (опять же чёрной) за ним придут, поэтому у него «вырванный с мясом» дверной звонок. Самый сильный образ стихотворения — «шевеля кандалами цепочек дверных» — передаёт не только пророческое предчувствие скорого ареста, но и общее душевное состояние жителей Ленинграда, психологическую атмосферу города 30-х годов ХХ века.

Наступление нового политического режима у него ассоциируется со смертью, а люди, подчинившиеся ему, с мертвецами: «у меня ещё есть адреса, где найду мертвецов голоса». Сам герой живёт в страхе: по лестнице (опять же чёрной) за ним придут, поэтому у него «вырванный с мясом» дверной звонок. Самый сильный образ стихотворения — «шевеля кандалами цепочек дверных» — передаёт не только пророческое предчувствие скорого ареста, но и общее душевное состояние жителей Ленинграда, психологическую атмосферу города 30-х годов ХХ века.

Мелехина Ольга. 11 Я.

Какие стихотворения русских поэтов обращены к Петербургу и что их сближает со стихотворением О. Мандельштама «Я вернулся в мой город знакомый до слёз…»?

Наверное, в русской литературе будет сложно найти поэта или писателя, в чьей жизни Петербург не сыграл своей особой роли. «Северной Пальмирой» восхищались, её обожествляли и презирали, но равнодушным к ней не оставался никто.

А.С.Пушкин в своей поэме «Медный всадник» обращается к Петербургу, городу величественному, гордому:

Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли

Толпой со всех концов земли

К богатым пристаням стремятся. ..

..

Поэт не в силах сдержать своё восхищение, каждая строфа во вступлении к поэме пропитана гордостью за этот неповторимый город и любовью к нему:

Люблю тебя, Петра творенье,

Люблю твой строгий, стройный вид…

Возможно, именно такие чувства испытывал и Мандельштам к прежнему, дореволюционному, Петербургу — городу, открытому мировой культуре.

Анна Ахматова в своей поэме «Реквием» пишет уже о Ленинграде. Настроение поэмы очень близко стихотворению «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Героиня Ахматовой также не находит в городе живой души:

И мне не разобрать

Теперь, кто зверь, кто человек,

И долго ль казни ждать.

Страх и ожидание мучают её. Ленинград стал тюрьмой для тысяч русских людей: «И ненужным привеском казался тюрем своих Ленинград».

Шульц Ксения. 11Я.

Какие стихотворения русских поэтов обращены к Петербургу и что их сближает со стихотворением О. Мандельштама «Я вернулся в мой город знакомый до слёз.

Петербург, средоточие культурных и политических течений России, жемчужина, созданная Петром, не могла оставить равнодушным русских поэтов. О Петербурге писали многие замечательные классики. В их произведениях можно выделить две диаметрально противоположные оценки Петербурга: город бюрократизма, сурового гранита, равнодушного к горю и страданиям простого человека, центр деспотии царской, а потом советской власти. Петербург им представлялся символом неволи и отчуждённости. С другой стороны, во многих стихотворениях русских поэтов Петербург — это олицетворение торжества русской культуры, величайший город России, поражающий простором для самореализации. Вот что писали о Петербурге поэты 13 века: «Мы град в тебе престольный видим ныне», а это уже слова Пушкина: «Люблю тебя, Петра творенье, /Люблю твой строгий, стройный вид». Мандельштам же характеризует Петербург эпитетами: мрачный, чёрный. Для этого поэта Петербург — тюрьма. Подобные оценки встречались и у других поэтов. А.С.Хомяков писал о нем: «Здесь, где гранитная пустыня /Гордится мертвой красотой…». Таким предстаёт Петербург в творчестве Некрасова: «Пройдут года в борьбе бесплодной, /И на красивые плиты, /Как из машины винт негодный, /Быть может, будешь брошен ты?».

А.С.Хомяков писал о нем: «Здесь, где гранитная пустыня /Гордится мертвой красотой…». Таким предстаёт Петербург в творчестве Некрасова: «Пройдут года в борьбе бесплодной, /И на красивые плиты, /Как из машины винт негодный, /Быть может, будешь брошен ты?».

Петров Анатолий. 11Я.

Какие стихотворения русских поэтов затрагивают тему свободы личности и какие мотивы сближают её со стихотворением Мандельштама?

Тема свободы является одной из основных в русской поэзии. Раскроем её на примере стихотворений Пушкина и Лермонтова. В оде «Вольность» Пушкин воспевает свободу в её политическом смысле, защищая идею французских просветителей: «Лишь там над царскою главой /Народов не легло страданье, /Где крепко с Вольностью святой /Законов мощных сочетанье». С ужасом он смотрит на современный ему мир, мир господ и рабов: «Увы! куда ни брошу взор —/ Везде бичи, везде железы, /Законов гибельный позор, /Неволи немощные слезы». Особенно сильны мотивы свободы в тех стихотворениях Пушкина, которые были написаны в годы южной ссылки.

Тема свободы поднимается и в творчестве Лермонтова. Первоначально эта тема возникает под влиянием декабристских традиций («Песнь барда», «Жалоба турка»). Однако в дальнейшем тема свободы обретает у Лермонтова конкретное социальное значение — оправдание революций против деспотической власти («Есть суд земной и для царей»). Эти стихотворения сближает с произведением Мандельштама любовь к свободе, осознание того факта, что российский народ находится под властью деспота.

Петров Анатолий. 11Я.

‹ Изучение поэзии Осипа Мандельштама. Урок II. Поэт и век. «За гремучую доблесть грядущих веков…» Оглавление Изучение поэзии Осипа Мандельштама. Урок II Поэт и век. Контрольные материалы ›

‘Ленинград’, Мандельштам — Русский Кувырок: приключения в понимании России

Ниже приводится стихотворение Осипа Мандельштама, которое я недавно перевел. Это стихотворение особенно понравилось мне по ряду причин: оно вдохновлено городом, в котором я жил достаточно долго, чтобы оно проникло в мое сердце и стало другом; это говорит об истории изменений названия, через которые он прошел в 20-м веке — из Санкт-Петербурга в Петроград, в Ленинград и обратно в Санкт-Петербург; образы в этом стихотворении мрачны и в то же время интимны.

Вот мой перевод:

Ленинград

Осип Мандельштам

(1930)

Я вернулся в свой город, знакомый до слез,

К венам, набухшим железам детских лет

Вы вернулись сюда в Ленинград, так скорей хлебни

Рыбий жир из приречных фонарей в городе

Узнай все скорее день в декабре

Где с черной смолой смешался яичный желток серы

Петербург, я все еще не хочу умирать

У вас есть мои телефоны, попробуйте

Петербург, у меня до сих пор есть адрес, который хвастается

Окружение, наполненное голосом с из призраки

Я живу на темной лестнице, а внутри моей головы

Звучит колокол, вырванный из плоти мертвеца

И всю ночь я жду своих дорогих гостей

Двигающиеся дверные цепи, как кандалы, свидетельствуют об их приближении

Мне нравится, как это стихотворение, хоть и называется Ленинград , обращается к «Петербургу». Я понимаю, что, несмотря на мою собственную ностальгию и желание вернуться в это место, которое до сих пор нежно хранит часть моих собственных слез, крови и юношеской страсти, Санкт-Петербург/Ленинград человека, пережившего Первую мировую войну, революции 1917 год, Гражданская война в России и установление власти коммунистической партии имели над ними власть иного характера. Я полагаю, что было много людей, которые продолжали думать о городе как о Петербурге в течение довольно долгого времени. Тот факт, что ему вернули это имя в 1991 года, в течение года после падения коммунистической партии, свидетельствует о живучести такого рода памяти.

Я понимаю, что, несмотря на мою собственную ностальгию и желание вернуться в это место, которое до сих пор нежно хранит часть моих собственных слез, крови и юношеской страсти, Санкт-Петербург/Ленинград человека, пережившего Первую мировую войну, революции 1917 год, Гражданская война в России и установление власти коммунистической партии имели над ними власть иного характера. Я полагаю, что было много людей, которые продолжали думать о городе как о Петербурге в течение довольно долгого времени. Тот факт, что ему вернули это имя в 1991 года, в течение года после падения коммунистической партии, свидетельствует о живучести такого рода памяти.

Перевод этого стихотворения был забавным упражнением. Я сделал все возможное, чтобы сохранить образы, даже когда мне было трудно полностью понять их значение. Наверное, самая сложная в этом плане строка — двенадцатая — Звучит колокольчик, вырванный из плоти мертвеца . У меня возникли проблемы с этим, я пошел в Google переводчик, чтобы посмотреть, что это должно было сказать. Вот что он дает для одиннадцатой и двенадцатой строк:

Вот что он дает для одиннадцатой и двенадцатой строк:

Я живу на темной лестнице и в храме

Ударяет меня разорванным мясом звонит

Одна хорошая вещь в Google-переводчике заключается в том, что он настолько снижает планку для переводов, что я чувствую, что сделал очень хорошо ну а если сравнивать с такой компьютерной чушью.

Автор Джон ДогертиОпубликовано Рубрики Язык и перевод, Литература, Перевод русской поэзииМетки Язык, Русская поэзия, Санкт-Петербург, Перевод с русского на английскийПлач детей Элизабет Барретт Браунинг

«Плач детей» был опубликован в августе 1843 года в журнале Blackwood’s Magazine. В нем Браунинг исследует ужасы детского ручного труда. Браунинг была вдохновлена на написание стихотворения после того, как Королевская комиссия по расследованию занятости детей опубликовала отчет по этому вопросу, а также после того, как она всю жизнь писала на темы своего времени и возраста. Сегодня ее помнят за то, что она выступала в своей поэзии и за ее пределами за либеральные цели. Когда оно было опубликовано, стихотворение сразу же имело успех, хотя сегодня его иногда критикуют за сентиментальность.

Сегодня ее помнят за то, что она выступала в своей поэзии и за ее пределами за либеральные цели. Когда оно было опубликовано, стихотворение сразу же имело успех, хотя сегодня его иногда критикуют за сентиментальность.

Читатели также должны обратить внимание на эпиграф, стоящий перед первой строкой стихотворения. Он гласит: «Pheu pheu, ti prosderkesthe m ommasin, tekna». Значение: «Увы, увы, почему вы смотрите на меня своими глазами, дети мои».

Эти строки взяты из Медея Еврипида, рассказа о женщине, которая убивает своих детей. Строка вовлекает читателя и всех, кто не читает, в детских смертях и страданиях в стихотворении.

Исследуйте Плач детей

- 1 Резюме

- 2 Темы

- 3 Структура и форма

- 4 Литературные приемы

- 5 Анализ, строфы за строфами

- 6 Похожие стихи 901 10

Краткое содержание

‘ Плач детей’ «» Элизабет Барретт Браунинг — трогательное стихотворение, в котором исследуются ужасы детского труда и тех, кто от него страдает.

В стихотворении чередуются голоса рассказчика и голоса детей. Выступающий знакомит детей с их бедственным положением и в то же время просит, чтобы слушатели и все остальные люди обратили внимание на то, что она говорит. Затем дети повышают голос. Они выражают свое горе, а также желание встретить свою смерть как можно скорее. К сожалению, добавляют они, это не так просто. Колеса заводов и шахт продолжают вращаться, и они молоды, поэтому им предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут отдохнуть. На протяжении всего стихотворения спикер пытается донести свою точку зрения, заставляя читателей осознать, что они тоже являются частью проблемы.

Темы

Темы «Плач детей» включают боль/страдание и Бога. На протяжении всего стихотворения Браунинг использует очень прямой язык, чтобы решить непреодолимую проблему детского труда при ее жизни. Это было то, против чего она часто выступала, что было довольно необычно для того времени. Это можно понять просто по тому, как говорящий обращается к слушателям. Они, по ее словам, являются частью проблемы. Они проходят мимо плачущих, страдающих детей и ничего не делают. Эти же дети получают возможность говорить и в стихотворении. Они выражают свое полное отчаяние по поводу жизни, которую они ведут изо дня в день. Дети также пытаются понять, какую роль Бог играет в их жизни или не играет.

Они, по ее словам, являются частью проблемы. Они проходят мимо плачущих, страдающих детей и ничего не делают. Эти же дети получают возможность говорить и в стихотворении. Они выражают свое полное отчаяние по поводу жизни, которую они ведут изо дня в день. Дети также пытаются понять, какую роль Бог играет в их жизни или не играет.

Структура и форма

« Плач детей» Элизабет Барретт Браунинг представляет собой стихотворение из тринадцати строф, разделенных на наборы из двенадцати строк. Они следуют схеме рифмовки ABABCDCDEFEF с несколькими моментами расхождения. Например, первая строфа рифмуется ABABCDCDAEAE. Кроме того, читатели должны обратить внимание на то, как некоторые конечные звуки повторяются в других строках. Например, «братья» и «матери» рифмуются с «братьями» и «другими» позже в стихотворении. Строфы можно разделить на наборы из четырех строк, как указано в схеме рифмовки. Структура, как и содержание, проста. Невозможно прочитать это стихотворение и не понять, что Браунинг надеялся передать.

Литературные приемы

Браунинг использует несколько литературных приемов в «Плач детей». К ним относятся, помимо прочего, примеры анафоры, метафоры, цезуры и переложения. Последнее является обычным формальным приемом, который связан с тем, где поэт хочет закончить строку. Если строка заканчивается перед окончанием предложения или фразы, то, скорее всего, она перегружена. Например, переход между третьей и четвертой строками второй строфы, а также первой и второй строками четвертой строфы.

Анафора — интересное устройство, которое более широко связано с повторением. Он включает в себя использование и повторное использование одних и тех же слов в начале нескольких строк. Например, «Молодые…» в пятой, шестой, седьмой и восьмой строках первой строфы. Этот вид повторения снова появляется во второй строфе с «Старым» в третьей, пятой, шестой и седьмой строках.

В «Плач детей» также есть несколько метафор. Это тип сравнения, в котором поэт не использует в предложении «как» или «как». С помощью метафоры поэт или оратор говорит, что одно есть другое, а не то, что оно «похоже» на другое.

С помощью метафоры поэт или оратор говорит, что одно есть другое, а не то, что оно «похоже» на другое.

Анализ, Станца за станцией

Станца первая

Слышите ли вы детский плач, братья мои,

Горе приходит с годами?

Они прислоняют свои молодые головы к своим матерям, —

И это не может остановить их слез.

На лугах блеют молодые ягнята;

В гнезде щебечут птенцы;

Молодые оленята играют с тенями;

Молодые цветы дуют на запад—

Но маленькие, маленькие дети, о братья мои,

Они горько плачут!

Они плачут во время игры с другими,

В стране свободных.

Первая строфа «Крик детей» довольно прямолинейна (как и все последующие строфы). Браунинг сразу же переходит к основной мысли стихотворения, осуждая и разоблачая ужасы детского труда в Англии и во всем мире. Она спрашивает своих братьев или соотечественников, слышат ли они «детский плач». «Эти юноши и девушки слишком молоды, чтобы знать, какое горе они переживают», — добавляет она, делая еще более важным, чтобы кто-то их выслушал.

«Эти юноши и девушки слишком молоды, чтобы знать, какое горе они переживают», — добавляет она, делая еще более важным, чтобы кто-то их выслушал.

Следующие строки говорят о том, что ничто в мире детей не может заставить их чувствовать себя лучше, даже что-то такое утешительное, как мать. Она использует следующие несколько строк, чтобы создать сравнение между маленькими человеческими детьми и детьми овец, птиц и оленей. Эти последние трое живут, как и подобает молодым созданиям, «играя с тенями» и «блея на лугах». Но в Англии дети маленькие и «горько плачут». Это должно донести ее точку зрения о том, насколько неестественным и ужасным является детский труд.

Вторая строфа

Спрашиваешь ли ты маленьких детей в печали,

Почему так текут их слезы?

Старик может плакать о завтрашнем дне

Который потерян Давным-давно —

Старое дерево без листьев в лесу —

Старый год кончается морозом —

Старая рана, если она поражена, самая болезненная —

Труднее всего потерять старую надежду :

Но молодые, маленькие дети, о братья мои,

Вы спросите их, почему они стоят

Плачущие раны перед грудью своих матерей,

В нашем счастливом Отечестве?

Следующая строфа также начинается с вопроса. Она спрашивает слушателей, своих «братьев», не думали ли они хотя бы спросить детей, почему они плачут. Это говорит о том, что мужчины и женщины из высших слоев общества обычно не находят времени подумать о том, через что проходят дети. Есть некоторые огорчения, говорит спикер, которых можно ожидать. Это включает в себя старый плач по своей молодости и потерю давних мечтаний. Это нормальные печали, которые приходят с возрастом. Но, когда ребенок маленький, он не должен так страдать. Они должны утешаться грудью своей заботы и чувствовать себя в безопасности в якобы «счастливом Отечестве», в котором все они живут. Неоднократно поднимая тему страны, Браунинг осуждает государственные системы, позволившие процветать этой практике.

Она спрашивает слушателей, своих «братьев», не думали ли они хотя бы спросить детей, почему они плачут. Это говорит о том, что мужчины и женщины из высших слоев общества обычно не находят времени подумать о том, через что проходят дети. Есть некоторые огорчения, говорит спикер, которых можно ожидать. Это включает в себя старый плач по своей молодости и потерю давних мечтаний. Это нормальные печали, которые приходят с возрастом. Но, когда ребенок маленький, он не должен так страдать. Они должны утешаться грудью своей заботы и чувствовать себя в безопасности в якобы «счастливом Отечестве», в котором все они живут. Неоднократно поднимая тему страны, Браунинг осуждает государственные системы, позволившие процветать этой практике.

Станца третья

Они смотрят вверх с бледными и впалыми лицами,

И вид у них грустный,

Для мужского горя ненавистного, рисует и давит

По щекам младенчества —

«Твоя старая земля, — говорят, — очень тосклива;

«Наши молодые ноги, говорят, очень слабы!»

Мы сделали несколько шагов, но уже устали—

Наш покой далеко искать!

Спроси стариков, почему они плачут, а не дети,

Потому что снаружи земля холодная —

А мы, молодые, стоим без, в недоумении,

И могилы для стариков!»

Третья строфа «Крик детей» посвящена тому, как выглядят дети. Это также приносит первые кусочки диалога. Спикер описывает их как «бледных и осунувшихся лиц», наполненных горем. Они обременены, как будто они старики. Дети говорят в следующих строках, выражая, насколько они устали и какой мрачной они находят землю. Едва успели ожить, а уже ищут покоя в могиле. К сожалению, говорят они, до этого времени им еще далеко.

Это также приносит первые кусочки диалога. Спикер описывает их как «бледных и осунувшихся лиц», наполненных горем. Они обременены, как будто они старики. Дети говорят в следующих строках, выражая, насколько они устали и какой мрачной они находят землю. Едва успели ожить, а уже ищут покоя в могиле. К сожалению, говорят они, до этого времени им еще далеко.

Станца четвертая

«Правда, — говорят дети, — может случиться

Что мы умрем раньше времени!

Маленькая Алиса умерла в прошлом году, ее могила выровнена

Как снежный ком, в изморози.

Мы заглянули в яму, готовую принять ее —

Не было места для работы в тесной глине:

Ото сна, в котором она спит, ее никто не разбудит,

Плач: «Вставай, Алиса! сегодня день».

Если ты послушаешь у этой могилы, под солнцем и под дождем,

С опущенным ухом маленькая Алиса никогда не плачет;

Можем ли мы увидеть ее лицо, чтобы мы не узнали ее,

За то, что улыбка успела расцвести в ее глазах,—

И веселых мгновений, усыпленных и замерших в

Плащаница, ей-богу!

Хорошо, когда это происходит», — говорят дети,

«Что мы умрем раньше времени!»

Четвертая строфа пока самая длинная, она нарушает шаблон и растягивается до шестнадцати строк. В этом отрывке больше диалогов, поскольку дети говорят о «Маленькой Алисе», которая «умерла в прошлом году». Она дала яму, что-то, что они сравнивают со снежным комом.

В этом отрывке больше диалогов, поскольку дети говорят о «Маленькой Алисе», которая «умерла в прошлом году». Она дала яму, что-то, что они сравнивают со снежным комом.

Алиса отошла от страданий своей повседневной жизни. На самом деле, дети говорят, что если бы они увидели ее сейчас, то не узнали бы ее. У нее улыбка, совершенно незнакомая этим страдающим детям. Все они согласны с тем, что лучше всего, если они умрут раньше времени.

Пятая строфа

Увы, несчастные дети! они ищут

Смерть в жизни, как лучше иметь!

Они связывают свои сердца, чтобы не разбиться,

Цементом из могилы.

Выходите, дети, из шахты и из города —

Пойте, дети, как маленькие дрозды —

Нарвите пригоршни первоцвета красивого

Смейтесь вслух, чувствуя, как ваши пальцы пропускают их!

Но они отвечают: «Твои первоцветы лугов»

Нравятся наши сорняки возле шахты?

Оставь нас в покое во мраке угольных теней,

От ваших удовольствий честно и прекрасно!

Говорящий возвращается к «Крик детей» в пятой строке. Она поднимается, восклицая по поводу детского желания смерти. Она находит возмутительным, как и все, что эти дети вынуждены жить такой болезненной жизнью. В первой части этой строфы есть интересная метафора, где поэт говорит, что дети связывают свои сердца, как оборачивают труп вощеной тканью. Это тревожный образ, которому она пытается противодействовать, побуждая детей «выйти… из шахты и из города». Она хотела бы, чтобы они свободно бегали на улице, «как это делают маленькие дрозды», и чувствовали природу так, как и предназначены маленькие дети. Она хотела бы, чтобы они смеялись, пели и получали удовольствие от простых вещей.

Она поднимается, восклицая по поводу детского желания смерти. Она находит возмутительным, как и все, что эти дети вынуждены жить такой болезненной жизнью. В первой части этой строфы есть интересная метафора, где поэт говорит, что дети связывают свои сердца, как оборачивают труп вощеной тканью. Это тревожный образ, которому она пытается противодействовать, побуждая детей «выйти… из шахты и из города». Она хотела бы, чтобы они свободно бегали на улице, «как это делают маленькие дрозды», и чувствовали природу так, как и предназначены маленькие дети. Она хотела бы, чтобы они смеялись, пели и получали удовольствие от простых вещей.

Несмотря на ее поддержку, дети не могут этого сделать. Они отвечают, что не хотят слышать слова этого человека. Они должны вернуться в шахту. Единственные цветы, которые они видят, — это сорняки, растущие рядом с местом их работы. Эти «удовольствия», о которых говорит спикер, принадлежат другому миру.

Станца шестая

«О, — говорят дети, — мы устали,

И мы не можем ни бегать, ни прыгать —

Если бы мы заботились о лугах, это были бы просто

Спуститься в них и уснуть.

У нас сильно дрожат колени при наклонах —

Мы падаем ниц, пытаясь идти;

И под опущенными тяжелыми веками

Самый красный цветок будет бледным, как снег.

Ибо весь день мы утомительно тащим свое бремя,

Сквозь угольную тьму, под землю —

Или весь день ездим на железных колесах

На фабриках круг за кругом.

Дети продолжают отвечать говорящему в следующей строфе. Они говорят ей, что не могут сделать то, о чем она их просит. Они слишком «усталы», чтобы прыгать, и если бы они увидели луг, то использовали бы его как место для сна, а не для игр. В этих строках есть хороший пример аллитерации со словами «луга» и «просто». У них нет возможности получать удовольствие от того, что она хотела бы от них. Они слишком изменились из-за работы, которую они делают изо дня в день.

Станца Семь

«В течение всего дня колеса гудели, крутились, —

Их ветер дует нам в лицо, —

До тех пор, пока наши сердца не перевернутся, — наши головы, с горящим пульсом,

И стены поворачиваются на своих местах

Превращает небо в высокое окно пустым и шатающимся —

Поворачивает длинный свет, падающий со стены, —

Отпугнуть мошек, ползающих по потолку —

Все кружатся, весь день, и мы со всеми! —

И весь день железные колеса гудят;

И иногда мы могли молиться,

«О вы, колеса» (разрываясь в безумном стоне)

«Стой! молчи сегодня! ‘ “

Седьмая строфа продолжается так же, как и шестая. В навязчиво-мелодичном отрывке дети описывают, как колеса на шахтах и фабриках крутятся целый день. Стены даже начинают выглядеть так, будто они вращаются. Это навязчивое движение и навязчивый звук, который следует за ними в часы дня и ночи. В конце этой строфы они просят, чтобы колеса замолчали «на сегодня».

В навязчиво-мелодичном отрывке дети описывают, как колеса на шахтах и фабриках крутятся целый день. Стены даже начинают выглядеть так, будто они вращаются. Это навязчивое движение и навязчивый звук, который следует за ними в часы дня и ночи. В конце этой строфы они просят, чтобы колеса замолчали «на сегодня».

Станца восьмая

Эй! Молчи ! Пусть они слышат дыхание друг друга

На мгновение, рот в рот —

Пусть коснутся друг друга руками в свежем венке

Их нежной человеческой юности!

Пусть почувствуют, что это холодное металлическое движение

Разве не всю жизнь Бог формирует или открывает —

Пусть докажут свои внутренние души против понятия

Чтобы они жили в вас или под вами, о колеса! —

Тем не менее, весь день железные колеса идут вперед,

Как будто Судьба в каждом была сурова;

И детские души, которых Бог зовет к солнцу,

Вслепую крутиться в темноте.

Есть несколько хороших примеров анафоры в восьмой строфе, когда говорящий умоляет, чтобы детям разрешили какое-то время быть детьми. Если колеса остановятся, они смогут удержать друг друга и узнать, что на земле есть нечто большее, чем то, что они испытали до сих пор. Как бы ни хотелось говорящему, чтобы это произошло, «железные колеса идут вперед», словно ведомые судьбой.

Если колеса остановятся, они смогут удержать друг друга и узнать, что на земле есть нечто большее, чем то, что они испытали до сих пор. Как бы ни хотелось говорящему, чтобы это произошло, «железные колеса идут вперед», словно ведомые судьбой.

Девятая строфа

Теперь скажите бедным детям, братья мои,

Смотреть на Него и молиться —

Итак, благословенный, благословляющий всех остальных,

Благословит их еще один день.

Они отвечают: «Кто такой Бог, чтобы Он нас услышал»,

Пока шевелится грохот железных колес ?

Когда мы громко рыдаем, человеческие существа рядом с нами

Проходи мимо, не слыша, или не отвечай ни слова!

И мы не слышим (для колес в их звучании)

Незнакомцы говорят у двери:

Возможно ли, что Бог с ангелами, поющими вокруг Него,

Слышишь наш плач?

Хотя говорящий верит в Бога и думает, что поможет детям, которые ему молятся, у детей другой жизненный опыт. Они задаются вопросом, почему Бог когда-либо поможет им и возможно ли, чтобы Он даже услышал их с «грохотом железных колес». Даже люди, проходившие мимо них по улице, не могли слышать их плача. Эти строки точно передают детское отчаяние.

Они задаются вопросом, почему Бог когда-либо поможет им и возможно ли, чтобы Он даже услышал их с «грохотом железных колес». Даже люди, проходившие мимо них по улице, не могли слышать их плача. Эти строки точно передают детское отчаяние.

Stanza Ten

»Действительно, мы помним два слова молитвы;

И в полночный час беды, —

«Отче наш», глядя вверх в камеру,

Мы говорим тихо для очарования.

Мы не знаем других слов, кроме «Отче наш»,

И мы думаем, что в какой-то паузе в песне ангелов

Бог может сорвать их тишиной, сладкой для сбора,

И держите оба в Своей правой руке, которая сильна.

‘Отче наш!’ Если бы Он услышал нас, Он непременно

(Ибо они называют Его добрым и кротким)

Ответить, очень чисто улыбаясь крутому миру,

‘Приди и отдохни со мной, дитя мое’.

Десятая строфа «Плач детей» продолжается с детского восприятия. Они знают слова «Отче наш», но это все. Они шепчут их по ночам, надеясь, что что-то изменится, но пока не похоже, чтобы Бог их слышал. Если бы он их услышал, говорят дети, то наверняка что-нибудь бы сделал. Конечно, он мог бы призвать их к себе отдохнуть.

Они шепчут их по ночам, надеясь, что что-то изменится, но пока не похоже, чтобы Бог их слышал. Если бы он их услышал, говорят дети, то наверняка что-нибудь бы сделал. Конечно, он мог бы призвать их к себе отдохнуть.

Одиннадцатая строфа

«Но нет!» говорят дети, плача быстрее,

» Он безмолвен , как камень ;

И нам говорят, о Его образе хозяин

Кто приказывает нам работать дальше.

Перейти к ! — говорят дети, — «на небесах,

».Темные, похожие на колесо, вращающиеся облака — это все, что мы находим!

Не смейся над нами; горе сделало нас неверующими —

Мы ищем Бога, но слезы ослепили нас».

Слышите ли вы, как дети плачут и спорят,

О братья мои, что вы проповедуете?

Ибо Божье возможное учит любви Его мира —

И дети сомневаются в каждом.

Детское отчаяние растет по мере продолжения строф. Они плачут быстрее, заявляя, что Бог «безмолвен, как камень». Этому не способствует тот факт, что их хозяева говорят им, что они работают во имя Бога. Тем не менее, дети говорят, что не хотят ничего, кроме смерти. Нет Бога, Которого они могли бы видеть сквозь слезы на глазах.

Этому не способствует тот факт, что их хозяева говорят им, что они работают во имя Бога. Тем не менее, дети говорят, что не хотят ничего, кроме смерти. Нет Бога, Которого они могли бы видеть сквозь слезы на глазах.

Двенадцатая строфа

И пусть дети плачут перед вами;

Они устают, прежде чем бежать;

Они никогда не видели ни солнца, ни славы

Что ярче солнца :

Они знают горе человека без его мудрости;

Они тонут в отчаянии, лишенном покоя —

Рабы, лишенные свободы во Христе, —

Мученики, от боли без ладони, —

Изношены, как с возрастом, но безвозвратно

Ни о чем не вспоминать,—

Сироты любви земной и небесной:

Пусть плачут! пусть плачут!

В предпоследней строфе «Крик детей» говорящий говорит любому слушателю, что дети имеют право плакать. Они познали горе, которое есть у немногих других. Они полны отчаяния и являются «рабами без свободы Царства».

Тринадцатая строфа

Они смотрят вверх, с бледными и впалыми лицами,

И их взгляд ужасен,

Потому что они думают, что вы видите их ангелов на их месте,

С глазами, предназначенными для Божества ;—

«Доколе, — говорят они, — доколе, жестокий народ,

Встанешь ли ты, чтобы перевернуть мир, на сердце ребенка, —

Подавить кольчужным каблуком его сердцебиение,

И идти к своему трону посреди рынка?

Наша кровь брызжет вверх, о наши тираны,

И твой пурпур указывает твой путь;

Но всхлипы ребенка проклинают глубже в тишине

Чем сильный человек в своем гневе!»

Последняя строфа повторяет многое из того, что уже обсуждалось в предыдущих двенадцати строфах. Куда бы дети ни посмотрели, они видят темноту и ужас. Они спрашивают свой мир, как долго они будут вынуждены работать таким образом. Говорящий голосами детей спрашивает, как долго это будет продолжаться, прежде чем что-то изменится.