Поэт Гомер: биография и творчество. Поэмы Гомера Илиада и Одиссея

Гомер — один из столпов литературы Древней Греции, известный поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи». В настоящее время более половины найденных папирусов с древнегреческими текстами являются отрывками из сочинений Гомера.

В переводе имя литератора означает «слепой», из-за чего некогда циркулировал миф о том, что поэт был слепым. Существует примерно девять версий жизнеописания Гомера, однако историки считают каждую из них более чем наполовину мифом. Составить впечатление о жизни и личности поэта можно лишь по отрывочным фактам, дошедшим до наших дней.

Существовал ли Гомер?

Древнегреческий историк Геродот утверждал, что Гомер жил за четыреста лет до него, то есть в 850 году до н. э. Другие версии, принадлежащие в том числе и историкам Древней Греции, указывают разные даты жизни поэта. Указывается, что Гомер мог жить в 1102 году до н. э. Лектор Кембриджского университета Барбара Грациози является приверженцем теории о том, что он мог жить во времена Троянской войны (рубеж XIII-XII веков до н. э.).

э.).

Родина Гомера тоже остается неизвестной. Эпиграмма Галлия указывает на то, что в древности за право носить звание родины поэта боролись многие города Эллады, среди которых не только Афины и Родос, но и Смирна, и даже Итака.

Скептики, утверждающие, что Гомера никогда не существовало, в доказательство этого тезиса приводят умозаключение, что ни один человек не может запомнить и свободно пересказывать такое количество стихотворного текста, авторство которого приписывают древнегреческому поэту. Позже американский ученый Альберт Лорд опроверг данную теорию, приведя факты о том, что в XX веке на Балканах жил фольклорист, обладавший даром пересказывать текст примерно того же объема, что содержится в «Одиссее».

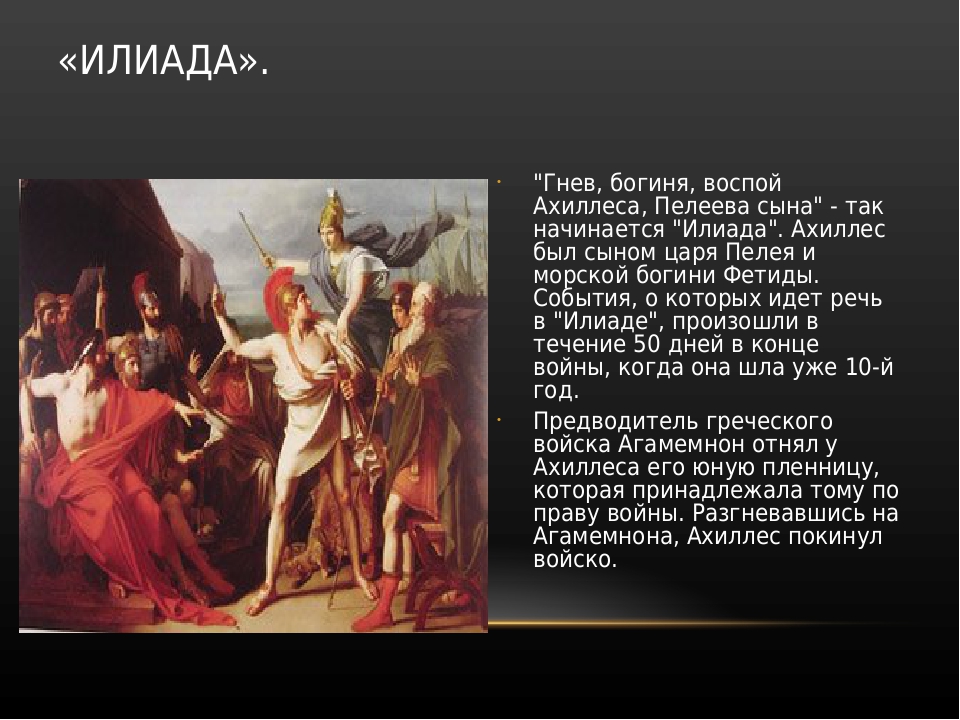

«Илиада» Гомера

Эпическая поэма, являющаяся древнейшим памятником европейской литературы. Это масштабный эпос, описывающий события Троянской войны. Действие поэмы воспроизводит последние месяцы осады полиса ахейцами, продолжавшейся в общей сложности десять лет.

Считается, что «Илиада» была создана в IX-VIII вв. до н. э. На основе преданий крито-микенской эпохи местом ее появления ученые называют греческие ионийские города. Название произошло от наименования царства Илиона, являющегося еще одним названием древней Трои. Эпос написан гекзаметром и содержит 15 700 стихов. Филологи из Александрии поделили произведение на 24 песни.

На протяжении долгого времени историки спорили о том, реальна ли рассказанная в «Илиаде» история. Однако немецкий археолог Иоганн Шлиман провел раскопки на территории, где могла располагаться Троя, и обнаружил артефакты, относящиеся к культуре конца II тысячелетия до н. э., соответствующей событиям, описанным Гомером. На сегодняшний день старейшим манускриптом, содержащим полный текст эпоса на древнегреческом языке, считается Venetus, написанный в X веке и в настоящее время хранящийся в библиотеке святого Марка, что во Флоренции.

«Одиссея» Гомера

Классическая поэма, сюжет которой продолжает события, описанные в «Илиаде». Главным героем этого эпоса является мифический персонаж Одиссей, один из героев Троянской войны, сражавшийся на стороне ахейцев. После десяти лет осады воин стремится вернуться домой на Итаку, к супруге Пенелопе, однако обратный путь преподносит ему немало серьезных испытаний. В сюжете произведения присутствуют мифические элементы: Одиссею приходится встречаться с богами, циклопом и другими мифологическими персонажами.

Главным героем этого эпоса является мифический персонаж Одиссей, один из героев Троянской войны, сражавшийся на стороне ахейцев. После десяти лет осады воин стремится вернуться домой на Итаку, к супруге Пенелопе, однако обратный путь преподносит ему немало серьезных испытаний. В сюжете произведения присутствуют мифические элементы: Одиссею приходится встречаться с богами, циклопом и другими мифологическими персонажами.

Произведение, предположительно созданное Гомером, написано при помощи шестистопного дактиля (гекзаметра) и содержит 12 110 стихов. В III веке до н. э. александрийский библиограф Зенодот Эфесский разделил эпос на 24 песни-рапсодии — по числу букв греческого алфавита. Каждая песнь соответствовала отдельной литере («Илиада» — прописными, «Одиссея» — строчными).

Гомеровский вопрос

Этим термином принято называть свод проблем, обозначающих произведения Гомера и саму вероятность существования поэта. Если раньше историки и литературоведы не могли охарактеризовать сомнения в отношении авторства «Илиады» с «Одиссеей» и личности самого Гомера, то в 1795 году немецкий филолог Фридрих Вольф сформулировал эти тезисы в масштабном труде под названием «Пролегомены к Гомеру».

Работа ученого положила начало критике антиковедения. Были высказаны сомнения относительно не только существования Гомера, но и возможности того, что авторство «Илиады» и «Одиссеи» принадлежит одному человеку.

Вольф утверждал, что действие эпосов отделено друг от друга, по крайней мере, целым веком и является коллективным творчеством народов, населявших Элладу в древности. В настоящее время существуют как приверженцы этой теории, так и ученые, уверенные в том, что у Гомера был как минимум реальный исторический прототип.

Гомер — Биография читать онлайн

Гомер

Биография

ГОМЕР

БИОГРАФИЯ

ГОМЕР (Homeros), греческий поэт, согласно древней традиции, автор Илиады {Ilias) и Одиссеи (Odysseia), двух больших эпопей, открывающих историю европейской литературы. О жизни Гомера у нас нет никаких сведений, а сохранившиеся жизнеописания и «биографические» заметки являются более поздними по происхождению и часто переплетены с легендой (традиционные истерии о слепоте Гомера, о споре семи городов за право быть его родиной). С XVIII в. в науке идет дискуссия как относительно авторства, так и относительно истории создания Илиады и Одиссеи, так называемый «гомеровский вопрос», за начало которого повсюду принимается (хотя были и более ранние упоминания) опубликование в 1795 г. произведения Ф. А. Вольфа под заглавием Введение в Гомера (Prolegomena ad Homerum). Многие ученые, названные плюралистами, доказывали, что Илиада и Одиссея в настоящем виде не являются творениями Гомера (многие даже полагали, что Гомера вообще не существовало), а созданы в VI в. до н. э., вероятно, в Афинах, когда были собраны воедино и записаны передаваемые из поколения в поколение песни разных авторов. А так называемые унитарии отстаивали композиционное единство поэмы, а тем самым и единственность ее автора. Новые сведения об античном мире, сравнительные исследования южнославянских народных эпосов и детальный анализ метрики и стиля предоставили достаточно аргументов против первоначальной версии плюралистов, но усложнили и взгляд унитариев.

С XVIII в. в науке идет дискуссия как относительно авторства, так и относительно истории создания Илиады и Одиссеи, так называемый «гомеровский вопрос», за начало которого повсюду принимается (хотя были и более ранние упоминания) опубликование в 1795 г. произведения Ф. А. Вольфа под заглавием Введение в Гомера (Prolegomena ad Homerum). Многие ученые, названные плюралистами, доказывали, что Илиада и Одиссея в настоящем виде не являются творениями Гомера (многие даже полагали, что Гомера вообще не существовало), а созданы в VI в. до н. э., вероятно, в Афинах, когда были собраны воедино и записаны передаваемые из поколения в поколение песни разных авторов. А так называемые унитарии отстаивали композиционное единство поэмы, а тем самым и единственность ее автора. Новые сведения об античном мире, сравнительные исследования южнославянских народных эпосов и детальный анализ метрики и стиля предоставили достаточно аргументов против первоначальной версии плюралистов, но усложнили и взгляд унитариев. Историко-географический и языковой анализ Илиады и Одиссеи позволил датировать их примерно VIII в. до н. э., хотя есть попытки отнести их к IX или к VII в. до н.э. Они, по-видимому, были сложены на малоазийском побережье Греции, заселенном ионийскими племенами, или на одном из прилегающих островов. В настоящее время не подлежит сомнению, что Илиада и Одиссея явились результатом долгих веков развития греческой эпической поэзии, а вовсе не ее началом. Разные ученые по-разному оценивают, насколько велика была роль творческой индивидуальности в окончательном оформлении этих поэм, но превалирует мнение, что Гомер ни в коем случае не является лишь пустым (или собирательным) именем. Неразрешенным остается вопрос, создал ли Илиаду и Одиссею один поэт или это произведения двух разных авторов (чем, по мнению многих ученых, объясняются различия в видении мира, поэтической технике и языке обеих поэм). Этот поэт (или поэты) был, вероятно, одним из аэдов, которые, по меньшей мере, с микенской эпохи (XV-XII вв.

Историко-географический и языковой анализ Илиады и Одиссеи позволил датировать их примерно VIII в. до н. э., хотя есть попытки отнести их к IX или к VII в. до н.э. Они, по-видимому, были сложены на малоазийском побережье Греции, заселенном ионийскими племенами, или на одном из прилегающих островов. В настоящее время не подлежит сомнению, что Илиада и Одиссея явились результатом долгих веков развития греческой эпической поэзии, а вовсе не ее началом. Разные ученые по-разному оценивают, насколько велика была роль творческой индивидуальности в окончательном оформлении этих поэм, но превалирует мнение, что Гомер ни в коем случае не является лишь пустым (или собирательным) именем. Неразрешенным остается вопрос, создал ли Илиаду и Одиссею один поэт или это произведения двух разных авторов (чем, по мнению многих ученых, объясняются различия в видении мира, поэтической технике и языке обеих поэм). Этот поэт (или поэты) был, вероятно, одним из аэдов, которые, по меньшей мере, с микенской эпохи (XV-XII вв. до н.э.) передавали из поколения в поколение память о мифическом и героическом прошлом. Существовали, однако, не пра-Илиада или пра-Одиссея, но некий набор устоявшихся сюжетов и техника сложения и исполнения песен. Именно эти песни стали материалом для автора (или авторов) обеих эпопей. Новым в творчестве Гомера была свободная обработка многих эпических традиций и формирование из них единого целого с тщательно продуманной композицией. Многие современные ученые придерживаются мнения, что это целое могло быть создано лишь в письменном виде. Ярко выражено стремление поэта придать этим объемным произведениям определенную связность (через организацию фабулы вокруг одного основного стержня, сходного построения первой и последней песен, благодаря параллелям, связывающим отдельные песни, воссозданию предшествующих событий и предсказанию будущих). Но более всего о единстве плана эпопеи свидетельствуют логичное, последовательное развитие действия и цельные образы главных героев. Представляется правдоподобным, что Гомер пользовался уже алфавитным письмом, с которым, как мы сейчас знаем, греки познакомились не позднее VIII в.

до н.э.) передавали из поколения в поколение память о мифическом и героическом прошлом. Существовали, однако, не пра-Илиада или пра-Одиссея, но некий набор устоявшихся сюжетов и техника сложения и исполнения песен. Именно эти песни стали материалом для автора (или авторов) обеих эпопей. Новым в творчестве Гомера была свободная обработка многих эпических традиций и формирование из них единого целого с тщательно продуманной композицией. Многие современные ученые придерживаются мнения, что это целое могло быть создано лишь в письменном виде. Ярко выражено стремление поэта придать этим объемным произведениям определенную связность (через организацию фабулы вокруг одного основного стержня, сходного построения первой и последней песен, благодаря параллелям, связывающим отдельные песни, воссозданию предшествующих событий и предсказанию будущих). Но более всего о единстве плана эпопеи свидетельствуют логичное, последовательное развитие действия и цельные образы главных героев. Представляется правдоподобным, что Гомер пользовался уже алфавитным письмом, с которым, как мы сейчас знаем, греки познакомились не позднее VIII в. до н.э. Реликтом традиционной манеры создания подобных песен было использование даже в этом новом эпосе техники, свойственной устной поэзии. Здесь часто встречаются повторы и так называемый формульный эпический стиль. Стиль этот требует употребления сложных эпитетов («быстроногий», «розовоперстая»), которые в меньшей степени определяются свойствами описываемой особы или предмета, а в значительно большей — метрическими свойствами самого эпитета. Мы находим здесь устоявшиеся выражения, составляющие метрическое целое (некогда целый стих), представляющие типические ситуации в описании битв, пиров, собраний и т.д. Эти формулы повсеместно были в употреблении у аэдов и первых творцов письменной поэзии (такие же формулы-стихи выступают, например у Гесиода). Язык эпосов также является плодом долгого развития догомеровской эпической поэзии. Он не соответствует ни одному региональному диалекту или какому-либо этапу развития греческого языка. По фонетическому облику ближе всего стоящий к ионийскому диалекту язык Гомера демонстрирует множество архаических форм, напоминающих о греческом языке микенской эпохи (который стал нам известен благодаря табличкам с линеарным письмом В).

до н.э. Реликтом традиционной манеры создания подобных песен было использование даже в этом новом эпосе техники, свойственной устной поэзии. Здесь часто встречаются повторы и так называемый формульный эпический стиль. Стиль этот требует употребления сложных эпитетов («быстроногий», «розовоперстая»), которые в меньшей степени определяются свойствами описываемой особы или предмета, а в значительно большей — метрическими свойствами самого эпитета. Мы находим здесь устоявшиеся выражения, составляющие метрическое целое (некогда целый стих), представляющие типические ситуации в описании битв, пиров, собраний и т.д. Эти формулы повсеместно были в употреблении у аэдов и первых творцов письменной поэзии (такие же формулы-стихи выступают, например у Гесиода). Язык эпосов также является плодом долгого развития догомеровской эпической поэзии. Он не соответствует ни одному региональному диалекту или какому-либо этапу развития греческого языка. По фонетическому облику ближе всего стоящий к ионийскому диалекту язык Гомера демонстрирует множество архаических форм, напоминающих о греческом языке микенской эпохи (который стал нам известен благодаря табличкам с линеарным письмом В). Часто мы встречаем рядом флективные формы, которые никогда не употреблялись одновременно в живом языке. Много также элементов, свойственных эолийскому диалекту, происхождение которых до сих пор не выяснено. Формульность и архаичность языка сочетаются с традиционным размером героической поэзии, которым был гекзаметр. В плане содержания зпосы Гомера тоже заключают в себе множество мотивов, сюжетных линий, мифов, почерпнутых в ранней поэзии. У Гомера можно услышать отголоски минойской культуры и даже проследить связь с хеттской мифологией. Однако основным источником эпического материала стал для него микенский период. Именно в эту эпоху происходит действие его эпопеи. Живший в четвертом столетии после окончания этого периода, который он сильно идеализирует, Гомер не может быть источником исторических сведений о политической, общественной жизни, материальной культуре или религии микенского мира. Но в политическом центре этого общества, Микенах, найдены, однако, предметы, идентичные описанным в эпосе (в основном оружие и инструменты), на некоторых же микенских памятниках представлены образы, вещи и даже сцены, типичные для поэтической действительности эпопеи.

Часто мы встречаем рядом флективные формы, которые никогда не употреблялись одновременно в живом языке. Много также элементов, свойственных эолийскому диалекту, происхождение которых до сих пор не выяснено. Формульность и архаичность языка сочетаются с традиционным размером героической поэзии, которым был гекзаметр. В плане содержания зпосы Гомера тоже заключают в себе множество мотивов, сюжетных линий, мифов, почерпнутых в ранней поэзии. У Гомера можно услышать отголоски минойской культуры и даже проследить связь с хеттской мифологией. Однако основным источником эпического материала стал для него микенский период. Именно в эту эпоху происходит действие его эпопеи. Живший в четвертом столетии после окончания этого периода, который он сильно идеализирует, Гомер не может быть источником исторических сведений о политической, общественной жизни, материальной культуре или религии микенского мира. Но в политическом центре этого общества, Микенах, найдены, однако, предметы, идентичные описанным в эпосе (в основном оружие и инструменты), на некоторых же микенских памятниках представлены образы, вещи и даже сцены, типичные для поэтической действительности эпопеи. К микенской эпохе были отнесены события троянской войны, вокруг которой Гомер развернул действия обеих поэм. Эту войну он показал как вооруженный поход греков (названных ахейцами, данайцами, аргивянами) под предводительством микенского царя Агамемнона против Трои и ее союзников. Для греков троянская война была историческим фактом, датируемым XIV-XII вв. до н. э. (согласно подсчетам Эратосфена, Троя пала в 1184 г.). Сегодняшнее состояние знаний позволяет утверждать, что, по крайней мере, некоторые элементы троянской эпопеи являются историческими. В результате раскопок, начатых Г. Шлиманом, были открыты руины большого города, в том самом месте, где в соответствии с описаниями Гомера и местной вековой традицией должна была лежать Троя-Илион, на холме, носящем ныне название Гиссарлык. Лишь на основании открытий Шлимана руины на холме Гиссарлык называют Троей. Не совсем ясно, какой именно из последовательных слоев следует идентифицировать с Троей Гомера. Поэт мог собрать и увековечить предания о поселении на приморской равнине и опираться при этом на исторические события, но он мог и на руины, о прошлом которых мало знал, перенести героические легенды, первоначально относившиеся к другому периоду, мог также сделать их ареной схваток, разыгравшихся на другой земле.

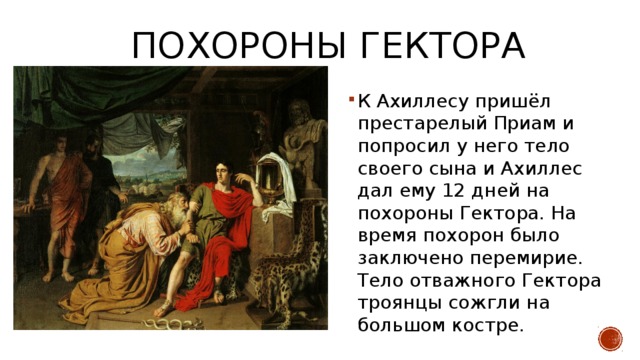

К микенской эпохе были отнесены события троянской войны, вокруг которой Гомер развернул действия обеих поэм. Эту войну он показал как вооруженный поход греков (названных ахейцами, данайцами, аргивянами) под предводительством микенского царя Агамемнона против Трои и ее союзников. Для греков троянская война была историческим фактом, датируемым XIV-XII вв. до н. э. (согласно подсчетам Эратосфена, Троя пала в 1184 г.). Сегодняшнее состояние знаний позволяет утверждать, что, по крайней мере, некоторые элементы троянской эпопеи являются историческими. В результате раскопок, начатых Г. Шлиманом, были открыты руины большого города, в том самом месте, где в соответствии с описаниями Гомера и местной вековой традицией должна была лежать Троя-Илион, на холме, носящем ныне название Гиссарлык. Лишь на основании открытий Шлимана руины на холме Гиссарлык называют Троей. Не совсем ясно, какой именно из последовательных слоев следует идентифицировать с Троей Гомера. Поэт мог собрать и увековечить предания о поселении на приморской равнине и опираться при этом на исторические события, но он мог и на руины, о прошлом которых мало знал, перенести героические легенды, первоначально относившиеся к другому периоду, мог также сделать их ареной схваток, разыгравшихся на другой земле. Действие Илиады происходит в конце девятого года осады Трои (другое название города Илиос, Илион, отсюда и заглавие поэмы). События разыгрываются на протяжении нескольких десятков дней. Картины предшествующих лет войны не раз возникают в речах героев, увеличивая временную протяженность фабулы. Ограничение непосредственного рассказа о событиях столь кратким периодом служит для того, чтобы сделать более яркими события, решившие как исход войны, так и судьбу ее главного героя. В соответствии с первой фразой вступления, Илиада есть повесть о гневе Ахилла. Разгневанный унижающим его решением верховного вождя Агамемнона, Ахилл отказывается от дальнейшего участия в войне. Он возвращается на поле боя лишь тогда, когда его друг Патрокл находит смерть от руки Гектора, несгибаемого защитника Трои, старшего сына царя Приама. Ахилл примиряется с Агамемноном и, мстя за друга, убивает Гектора в поединке и бесчестит его тело. Однако в конце концов он отдает тело Приаму, когда старый царь Трои сам приходит в стан греков, прямо в палатку убийцы своих сыновей.

Действие Илиады происходит в конце девятого года осады Трои (другое название города Илиос, Илион, отсюда и заглавие поэмы). События разыгрываются на протяжении нескольких десятков дней. Картины предшествующих лет войны не раз возникают в речах героев, увеличивая временную протяженность фабулы. Ограничение непосредственного рассказа о событиях столь кратким периодом служит для того, чтобы сделать более яркими события, решившие как исход войны, так и судьбу ее главного героя. В соответствии с первой фразой вступления, Илиада есть повесть о гневе Ахилла. Разгневанный унижающим его решением верховного вождя Агамемнона, Ахилл отказывается от дальнейшего участия в войне. Он возвращается на поле боя лишь тогда, когда его друг Патрокл находит смерть от руки Гектора, несгибаемого защитника Трои, старшего сына царя Приама. Ахилл примиряется с Агамемноном и, мстя за друга, убивает Гектора в поединке и бесчестит его тело. Однако в конце концов он отдает тело Приаму, когда старый царь Трои сам приходит в стан греков, прямо в палатку убийцы своих сыновей. Приам и Ахилл, враги, смотрят друг на друга без ненависти, как люди, объединенные одной судьбой, обрекающей всех людей на боль. Наряду с сюжетом о гневе Ахилла, Гомер описал четыре сражения под Троей, посвящая свое внимание действиям отдельных героев. Гомер представил также обзор ахейских и троянских войск (знаменитый список кораблей и перечень троянпев во второй песне — возможно, наиболее ранняя часть эпопеи) и приказал Елене показывать Приаму со стен Трои самых выдающихся греческих вождей. И то и другое (а также многие иные эпизоды) не соответствует десятому году борьбы под Троей. Впрочем, как и многочисленные реминисценции из предшествующих лет войны, высказывания и предчувствия, относящиеся к будущим событиям, все это устремлено к одной цели: объединения поэмы о гневе Ахилла с историей захвата Илиона, что автору Илиады удалось поистине мастерски. Если главным героем Илиады является непобедимый воин, ставящий честь и славу выше жизни, в Одиссее идеал принципиально меняется. Ее героя, Одиссея, отличает прежде всего ловкость, умение найти выход из любой ситуации.

Приам и Ахилл, враги, смотрят друг на друга без ненависти, как люди, объединенные одной судьбой, обрекающей всех людей на боль. Наряду с сюжетом о гневе Ахилла, Гомер описал четыре сражения под Троей, посвящая свое внимание действиям отдельных героев. Гомер представил также обзор ахейских и троянских войск (знаменитый список кораблей и перечень троянпев во второй песне — возможно, наиболее ранняя часть эпопеи) и приказал Елене показывать Приаму со стен Трои самых выдающихся греческих вождей. И то и другое (а также многие иные эпизоды) не соответствует десятому году борьбы под Троей. Впрочем, как и многочисленные реминисценции из предшествующих лет войны, высказывания и предчувствия, относящиеся к будущим событиям, все это устремлено к одной цели: объединения поэмы о гневе Ахилла с историей захвата Илиона, что автору Илиады удалось поистине мастерски. Если главным героем Илиады является непобедимый воин, ставящий честь и славу выше жизни, в Одиссее идеал принципиально меняется. Ее героя, Одиссея, отличает прежде всего ловкость, умение найти выход из любой ситуации. Здесь мы попадаем в иной мир, уже не в мир воинских подвигов, но в мир купеческих путешествий, характеризующий эпоху греческой колонизации. Содержанием Одиссеи является возвращение героев с Троянской войны. Повествование начинается на десятом году скитаний главного героя. Гнев Посейдона до сего времени не позволял герою вернуться на родную Итаку, где воцарились женихи, соперничающие из-за руки его жены Пенелопы. Юный сын Одиссея Телемах уезжает в поиске вестей об отце. Тем временем Одиссей по воле богов отправленный в путь державшей его до той поры при себе нимфой Калипсо, достигает полулегендарной страны феаков. Там в долгом и необычайно красочном повествования он описывает свои приключения с момента отплытия из-под Трои (среди прочего — путешествие в мир мертвых). Феаки отвозят его на Итаку. Под видом нищего он возвращается в свой дворец, посвящает Телемаха в план уничтожения женихов и, воспользовавшись состязанием в стрельбе из лука, убивает их. Легендарные элементы повествования о морских странствиях, существовавшие долгое время в фольклорной традиции воспоминания о древних временах и их обычаях, «новеллистический» мотив мужа, возвращающегося домой в последний момент, когда дому угрожает опасность, а также интересы и представления современной Гомеру эпохи колонизации были использованы для изложения и развития троянского мифа.

Здесь мы попадаем в иной мир, уже не в мир воинских подвигов, но в мир купеческих путешествий, характеризующий эпоху греческой колонизации. Содержанием Одиссеи является возвращение героев с Троянской войны. Повествование начинается на десятом году скитаний главного героя. Гнев Посейдона до сего времени не позволял герою вернуться на родную Итаку, где воцарились женихи, соперничающие из-за руки его жены Пенелопы. Юный сын Одиссея Телемах уезжает в поиске вестей об отце. Тем временем Одиссей по воле богов отправленный в путь державшей его до той поры при себе нимфой Калипсо, достигает полулегендарной страны феаков. Там в долгом и необычайно красочном повествования он описывает свои приключения с момента отплытия из-под Трои (среди прочего — путешествие в мир мертвых). Феаки отвозят его на Итаку. Под видом нищего он возвращается в свой дворец, посвящает Телемаха в план уничтожения женихов и, воспользовавшись состязанием в стрельбе из лука, убивает их. Легендарные элементы повествования о морских странствиях, существовавшие долгое время в фольклорной традиции воспоминания о древних временах и их обычаях, «новеллистический» мотив мужа, возвращающегося домой в последний момент, когда дому угрожает опасность, а также интересы и представления современной Гомеру эпохи колонизации были использованы для изложения и развития троянского мифа. Илиада и Одиссея имеют множество общих черт как в композиции, так и в идеологической направленности. Характерны организация сюжета вокруг центрального образа, небольшая временная протяженность рассказа, построение фабулы вне зависимости от хронологической последовательности событий, посвящение пропорциональных по объему отрезков текста важным для развития действия моментам, контрастность следующих друг за другой сцен, развитие фабулы путем создания сложных ситуаций, очевидно замедляющих развитие действия, а затем их блестящее разрешение, насыщенность первой части действия эпизодическими мотивами и интенсификация основной линии в конце, столкновение главных противостоящих сил только в конце повествования (Ахилл — Гектор, Одиссей — женихи), использование апостроф, сравнений. В эпической картине мира Гомер зафиксировал важнейшие моменты человеческого бытия, все богатство действительности, в которой живет человек. Важным элементом этой действительности являются боги; они постоянно присутствуют в мире людей, влияют на их поступки и судьбы.

Илиада и Одиссея имеют множество общих черт как в композиции, так и в идеологической направленности. Характерны организация сюжета вокруг центрального образа, небольшая временная протяженность рассказа, построение фабулы вне зависимости от хронологической последовательности событий, посвящение пропорциональных по объему отрезков текста важным для развития действия моментам, контрастность следующих друг за другой сцен, развитие фабулы путем создания сложных ситуаций, очевидно замедляющих развитие действия, а затем их блестящее разрешение, насыщенность первой части действия эпизодическими мотивами и интенсификация основной линии в конце, столкновение главных противостоящих сил только в конце повествования (Ахилл — Гектор, Одиссей — женихи), использование апостроф, сравнений. В эпической картине мира Гомер зафиксировал важнейшие моменты человеческого бытия, все богатство действительности, в которой живет человек. Важным элементом этой действительности являются боги; они постоянно присутствуют в мире людей, влияют на их поступки и судьбы. Хотя они и бессмертны, но своим поведением и переживаниями напоминают людей, а уподобление это возвышает и как бы освящает все, что свойственно человеку. Гуманизация мифов является отличительной чертой эпопей Гомера: он подчеркивает важность переживаний отдельного человека, возбуждает сочувствие к страданию и слабости, пробуждает уважение к труду, не принимает жестокости и мстительности; превозносит жизнь и драматизирует смерть (прославляя, однако, ее отдачу за отчизну).

Хотя они и бессмертны, но своим поведением и переживаниями напоминают людей, а уподобление это возвышает и как бы освящает все, что свойственно человеку. Гуманизация мифов является отличительной чертой эпопей Гомера: он подчеркивает важность переживаний отдельного человека, возбуждает сочувствие к страданию и слабости, пробуждает уважение к труду, не принимает жестокости и мстительности; превозносит жизнь и драматизирует смерть (прославляя, однако, ее отдачу за отчизну).

Читать дальше

Генетики утверждают, что нашли возраст «Илиады» Гомера

Новости: Древнегреческая литература

01 марта 2013

от отдела новостей археологии

Генетики применили тот же метод расшифровки генетической истории человека, отслеживая, как мутируют гены в «Илиаде» Гомера, чтобы выяснить дату ее первого написания.

Согласно их результатам, Гомер, вероятно, написал рассказ о Троянской войне ок. 762 г. до н.э., дата, подходящая, по мнению большинства ученых, для составления «Илиады». Новое исследование, опубликованное в журнале Bioessays , в основном подтверждает то, о чем говорило большинство ученых, что работа была написана примерно в восьмом веке до нашей эры.

Группа, проводившая этот первоначальный опрос, состоит из Марка Пейгела, теоретика эволюции из Университета Рединга в Англии, Эрика Альтшулера, генетика из Университета медицины и стоматологии Нью-Джерси в Ньюарке, и Андреа С. Калуд, лингвист также в Рединге и Институте Санте-Фе в Нью-Мексико.

Объясняя, как генетики взялись за такой проект, Пейджел сказал: «Языки ведут себя очень похоже на гены. (…) Прямая аналогия. Мы попытались задокументировать закономерности языковой эволюции и изучить словарь Гомера, чтобы увидеть, развивается ли язык так, как мы думаем. Если так, то мы сможем найти Гомеру пару.

Исследователи использовали лингвистический инструмент под названием список слов Сводеша, составленный в 1940-х и 1919 гг. 50-х годов американского лингвиста Морриса Сводеша. По словам Пейджела, этот список содержит около 200 понятий, у которых есть слова, по-видимому, в каждом языке и в каждой культуре. Обычно это слова для частей тела, цветов, необходимых отношений, таких как «отец» и «мать».

50-х годов американского лингвиста Морриса Сводеша. По словам Пейджела, этот список содержит около 200 понятий, у которых есть слова, по-видимому, в каждом языке и в каждой культуре. Обычно это слова для частей тела, цветов, необходимых отношений, таких как «отец» и «мать».

Затем они отследили 173 слова Сводеша в «Илиаде» и измерили, как они изменились. Они также исследовали язык хеттов, народа, существовавшего во времена Троянской войны, и новогреческий, и проследили изменения слов от хеттского к гомеровскому и к современному. Другими словами, они работали точно так же, как измеряют генетическую историю человека, возвращаясь назад и наблюдая, как и когда меняются гены с течением времени.

Что касается Гомера, то его существование до сих пор остается загадкой. «Маловероятно, что «Илиаду» написал один человек по имени Гомер», — сказал Брайан Роуз, профессор классических исследований и куратор отдела Средиземноморья в Музее Пенсильванского университета. «Илиада» представляет собой сборник устных преданий, восходящих к 13 веку до н. э. Это смесь множества историй, которые, казалось, сосредоточены на конфликтах в одном конкретном районе на северо-западе Турции», — добавил он.

э. Это смесь множества историй, которые, казалось, сосредоточены на конфликтах в одном конкретном районе на северо-западе Турции», — добавил он.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Inside Science, http://www.insidescience.org/content/geneticists-estimate-publication-date-iliad/946. (26.02.2013)

Илиада Гомера | Goodreads

ТРОЙ VI: ИЗОБРЕТЕНИЕ АХИЛЛЕСА

«Классика, она классика! » Уильям Блейк, как говорят, воскликнул, намекая на Гомера, «, что Опустошите Европу войнами! ”

Восклицание Блейка может быть не таким ужасным, как кажется на первый взгляд. Возможно, в этом есть доля правды, универсальная истина.

Примечательно, однако, что древние понимали это не так. Они понимали войну как катастрофу, которой она и является.

Страбон, римский географ, говоря о троянских войнах, формулирует это так: что у них было дома и что они приобрели в походе; и так после разрушения Трои не только победители обратились к пиратству из-за своей бедности, но еще больше побежденные, пережившие войну».

Именно в этом духе я выбрал «Илиаду» в качестве первого чтения к столетию Первой мировой войны.

Однако в голодные до войны века, в Средние века и вплоть до мировых войн, этот смысл эпоса исказили, манипулируя образами Ахиллеса и Гектора — Гектор стал великим защитником своей страны, а Ахиллес стал непокорный солдат/офицер — наихудший «тип», более повод для войны, чем даже сама Хелен. Конечно, роман Ахиллеса никогда не был полностью раскрыт, но Гектор приобрел известность во всем как квинтэссенция Патриота.

Именно из-за этого восклицание Блейка могло быть более верным, чем оно имело право быть.

Вот почему необходимо пересмотреть первоначальную трагическую цель Эпоса — большинство комментаторов сказали бы, что (как указано выше) эта первоначальная цель была против ВСЕХ войн. Но большое значение имеет тот факт, что эпос прославляет обреченную борьбу двух вымерших народов.

«Илиада» начинается накануне войны и заканчивается накануне войны.

На самом деле, он начинается с того, что и Гектор, и Ахиллес неохотно и крайне двойственно относятся к войне. И завершается смертью Гектора и Ахиллеса — путем гарантированного взаимного уничтожения!

В этом столкновении титанов эпос определяет сам себя и создает прочное пророчество.

Однако, прежде чем мы исследуем это, нам нужно лучше понять Гектора и Ахиллеса, а также саму Илиаду.

In Medias Res

«Илиада» открывается в medias res , как будто эпопея-декламация уже на подходе и мы, зрители, только присоединились. Часть гениальности Гомера заключается в том, что он создает мир уже в процессе. Тогда искусство «Илиады» — это искусство входа, игроки входят из продолжающегося мира, который полностью оживает в мифах, окружающих эпос и зрителей.

Поэма не описывает ни истоков, ни конца войны. Эпос вырезает лишь небольшой кусочек незначительного времени великой битвы — и, таким образом, фокусирует внимание почти исключительно на Гекторе и Ахиллесе, сужая масштаб поэмы от более крупного конфликта между враждующими народами к меньшему конфликту между этими двумя людьми, и все же сохраняя свои космические устремления. Итак, важный вопрос заключается в том, кто такие Гектор и Ахиллес и почему эти два героя требуют не меньше, чем величайшего западного эпоса, чтобы определить и противопоставить их?

Долгое ожидание Ахиллеса

В Илиаде, как целеустремленно мы сосредоточены на Гекторе, но все это время Эпос взрывается отсутствием — Ахиллеса!

После первоначальной стычки с Агамемноном и отступления, ставшего поводом для поднятия занавеса, Ахилл не играет никакой роли в событиях, описанных в книгах со 2-й по 8-ю; он сидит у своих кораблей на берегу, играет на своей арфе, развлекается, ожидая обещанного конца.

«Человек, — говорит Аристотель в «Политике» , — который не способен работать сообща или который в своей самодостаточности не нуждается в других, не является частью общества, подобно животному, или Бог.»

Гектор самый человечный среди героев «Илиады», он самый близкий нам восток. Сцена, где Гектор встречает Андромаху и его маленького сына, является одной из самых пронзительных сцен эпоса и усилена Гомером для максимального драматического напряжения.

С другой стороны, Ахилл почти не человек, близок к богу. Но все же человек, хотя и только через стремление, которое может чувствовать публика — в отождествлении с поиском kleos , что в широком смысле переводится как «честь».

«Зевсоподобный Ахиллес» — термин, который иногда употребляет Гомер, и это уместно во многих смыслах, а не в прямом факте, что он действительно первый среди смертных, как Зевс первый среди богов.

Зевс и боги знают будущее, они знают, как будут развиваться события.

Среди смертных, сражающихся на равнинах Илиона, только Ахиллес разделяет это знание, и именно это предвидение позволяет ему (под маской ярости) держаться подальше от битвы, даже ценой вечной чести. Предвидение — это то, что делает Ахиллеса (самого импульсивного человека из ныне живущих) мудрее всех остальных.

Гектор, с другой стороны, не обращает внимания ни на предзнаменования, ни на знаки, ни консультируется ни с одним астрологом. Для него, как известно, единственный требуемый знак — это то, что его город нуждается в спасении…» и этого достаточно для меня» , как он заявляет. Он рациональный человек. Он обычный человек. Поднялся на защиту.

Но все, во что верит Гектор, ложно, как и все, что знает Ахиллес, правда — при всей своей доблести Гектор такой же обыкновенный солдат, как и все (кроме Ахиллеса), не посвященный в пророчества, слепой к своей судьбе. В приподнятом настроении, опьяненный триумфом, Гектор позволяет себе лелеять одну несбыточную мечту/идею за другой, вплоть до того, что, возможно, Ахиллес тоже упадет перед ним.

Гектор и Ахиллес: Метаморфоза

Подобно другим древним эпическим поэмам, «Илиада» с самого начала ясно представляет свою тему. Действительно, Гомер называет свой фокус в первом слове: menin , или «ярость». В частности, «Илиада» посвящена ярости Ахиллеса — как она начинается, как калечит ахейскую армию и как она, наконец, перенаправляется на троянцев. Но в нем также показана метаморфоза Ахиллеса от человека, который ненавидит войну, которая не имеет для него никакого значения, к человеку, который сражается ради нее самой.

С другой стороны, это также показывает, как цивилизованный Гектор, любящий семьянин и верный патриоту Гектор становится дикарем, движимым безумием войны.

Перед этим интерлюдия.

Другая жизнь Ахиллеса

Одной из определяющих сцен эпоса является «Сцена посольства», где побежденный Агамемнон отправляет Одиссея и компанию умолять Ахиллеса вернуться в битву. Именно тогда Ахиллес произносит свою знаменитую антивоенную речь. Эту речь Ахиллеса можно рассматривать как отказ от самого героического идеала, от kleos — осознание того, что жизнь и смерть, посвященные славе, — игра, не стоящая свеч.

Эту речь Ахиллеса можно рассматривать как отказ от самого героического идеала, от kleos — осознание того, что жизнь и смерть, посвященные славе, — игра, не стоящая свеч.

Ответ — долгий страстный порыв; он изливает всю обиду, которая так долго копилась в его сердце. Он сразу отвергает это посольство и любое другое, которое может быть отправлено; он не хочет больше слышать речей. Ни за Агамемнона, ни за ахейцев он снова воевать не будет. Он идет домой со всеми своими людьми и кораблями. Что касается даров Агамемнона: «Я ненавижу его дары!»

Это ключевой момент эпоса. Ахиллес — убийца, олицетворение военного насилия, но он воспевает не войну, а жизнь —»

Гектор и Ахиллес: Королевская битва

Несмотря на сопротивление Ахиллеса и смелое утверждение жизни, Гомер медленно, неизбежно нагнетает напряжение и ведет нас к эпической битве, которой все ждут. Но хотя это может показаться предопределенным, полезно подвергнуть это тщательному сомнению. Противостояние имеет решающее значение и заслуживает самого пристального внимания. Мы должны спросить себя: что вызывает это противостояние?

Но хотя это может показаться предопределенным, полезно подвергнуть это тщательному сомнению. Противостояние имеет решающее значение и заслуживает самого пристального внимания. Мы должны спросить себя: что вызывает это противостояние?

На первый взгляд, это была судьба, но если посмотреть еще раз, мы увидим, что Гомер оставляет много места для свободы воли и человеческой деятельности — у Гектора был выбор. Но не Ахиллес — вместо этого выбор Ахиллеса был осуществлен Патроклом.

Это требует существенного пересмотра центрального конфликта эпоса: это может быть не Гектор против Ахиллеса !

Патрокл и Гектор вместо этого являются настоящими центральными элементами эпоса — Ахиллес является непреодолимой силой, которая когда-то высвобождается, и ее невозможно остановить. Это вне конкурса. Следовательно, настоящая борьба происходит до .

Это потому, что высвобождение полностью зависело от Гектора и Патрокла — двух героев, которые шли в бой только тогда, когда их сторона была в отчаянном положении — защищаться. Затем оба попали в ярость битвы и, несмотря на лучшие советы своих ближайших советников, были захвачены ею и попытались превратить оборону в уничтожение врага — преследуя клеосов !

Затем оба попали в ярость битвы и, несмотря на лучшие советы своих ближайших советников, были захвачены ею и попытались превратить оборону в уничтожение врага — преследуя клеосов !

Следует отметить существенные параллели между Гектором и Патроклом, тогда как между Гектором и Ахиллесом выделяются контрасты.

Гектор вместо того, чтобы просто защищать свой город, бросается вперед и решает сжечь ахейские корабли. Теперь ахейские корабли символизируют будущее греческой расы. Они представляют собой единственное средство возвращения армии домой, будь то триумф или поражение. Даже если ахейская армия проиграет войну, корабли смогут вернуть выживших; однако уничтожение кораблей означало бы уничтожение — или автоматическое изгнание — каждого солдата до последнего. Гомер подразумевает, что массовая гибель этих лидеров и образцов для подражания означала бы уничтожение цивилизации.

Это означает, что ахейцы не могут убежать — фактически, Гектор, пытаясь сжечь корабли, фактически призывает к бою насмерть!

Это решение было принято вопреки очень сильным предзнаменованиям и очень хорошим советам:

В битве у траншеи и вала в Книге Двенадцатой, Троянцы штурмуют Вал , Полидамант видит орла, летящего со змеей, который он роняет, потому что змея продолжает атаковать его; Полидамас решает, что это предзнаменование того, что троянцы проиграют. Он говорит Гектору, что они должны остановиться, но Гектор набрасывается на то, что Зевс сказал ему атаковать; он обвиняет Полидамаса в трусости и предостерегает его от попыток убедить других повернуть назад или сдерживать себя.

Он говорит Гектору, что они должны остановиться, но Гектор набрасывается на то, что Зевс сказал ему атаковать; он обвиняет Полидамаса в трусости и предостерегает его от попыток убедить других повернуть назад или сдерживать себя.

Гектор, движимый своим успехом, переступает границы, четко обозначенные для него Зевсом. Он слышит троекратное предупреждение Полидаманта (да, были и два других случая, не упомянутых здесь), но прокладывает путь к собственной смерти и гибели тех, кого любит.

Таким образом, к сожалению, Гектор не обращает внимания и устремляется вперед. Что является сигналом для другого патриота, чтобы вступить в бой — для Патрокла.

Таким образом, собственное безумие Гектора (выходящее за рамки успеха в обороне) перед лицом здравого совета привело к кризису для ахейцев, на что их главный защитник и патриот, Патрокл, ответил — и затем, параллельно собственному безумию Гектора, он тоже преуспел и затем пошел дальше, к собственной смерти. Таким образом, Патрокл тоже показывает, что не знает ограничений в победе; его друзья тоже напрасно предупреждали его, и он заплатил за это своей жизнью. К этому времени у Гектора не было выбора, его судьба уже была решена. Ахиллеса вот-вот выпустят.

К этому времени у Гектора не было выбора, его судьба уже была решена. Ахиллеса вот-вот выпустят.

Самым важным моментом в «Илиаде» для меня был этот «предшествующий момент» — когда Гектор потерял его — когда он потерял себя в ярости войны: первый акт истинной жестокости Гектора — по отношению к Патроклу и его трупу. « заблудились в безрассудстве, Афина лишила их разума», — так Гомер описывает Гектора и его войска в момент их триумфа.

Ахиллес, освобожденный.

Тем не менее, Гомер дает Гектору еще один шанс отвергнуть честь и спасти себя, а также рассеять/остановить могучий дух Ахиллеса, высвободившийся на полях сражений. В своем монологе перед Скаканскими воротами, когда он ожидает умереть от руки Ахиллеса, у него также есть первый момент озарения: он видит, что был неправ, и достаточно многозначительно вспоминаются Полидамас и его предупреждения. Но он решает стоять на своем, опасаясь насмешек, всего!

Итак, в то время как все остальные троянцы бежали внутрь неприступных городских стен, чтобы укрыться, Гектор ждал снаружи, разрываясь между жизнью и честью (сопоставьте это с Ахиллесом, который так легко предпочел жизнь чести, лиру копью, так легко). Вместо этого Гектор ждет, пока не расстроится, пока не станет слишком поздно. И тогда наступает неминуемая смерть.

Вместо этого Гектор ждет, пока не расстроится, пока не станет слишком поздно. И тогда наступает неминуемая смерть.

Таким образом, Ярость была высвобождена двумя мужчинами, которые пытались сделать больше, чем защищать себя — они пытались завоевать вечную честь или клеос — в результате высвобождается огонь под названием Ахиллес (его ярость), который сжигает себя и все вокруг дотла. Что может быть лучше для обозначения того, что означает война?

Еще раз спрашиваю, какую книгу лучше прочитать к столетию Первой мировой войны?

Последняя книга

Последние слова «Илиады»: «И так троянцы похоронили Гектора, сокрушителя лошадей».

Таким образом, вполне уместно, Гомер начинается с Ярости Ахилла и заканчивается Смертью Гектора. Это очень поэтично и пронзительно, но пришло время для новых вопросов:

Опять же, зачем начинать и заканчивать накануне боя? Потому что это единственное пространство для размышлений, которое дает война. Перед безумием ярости войны или катастрофы спускается подобно миазматическому облаку. Говоря словами самого Гомера, « война дает мало передышки ».

Перед безумием ярости войны или катастрофы спускается подобно миазматическому облаку. Говоря словами самого Гомера, « война дает мало передышки ».

Таким образом, мы заканчиваем Эпопею так же, как начали ее — в тупике, с одним существенным отличием — лучшие люди обеих сторон мертвы. Двое мужчин, которые могли бы осуществить примирение, у которых было видение за пределами войны, мертвы.

Пророчества Гомера

В «Илиаде» очень ясно сказано, что Ахиллес умрет под крышами троянцев, а Гектор найдет свою судьбу под сенью ахейских кораблей — или оба умрут на вражеской территории.

Хотя «Илиада» оставляет нас полностью сосредоточенными на смерти и похоронах Гектора, есть еще одна смерть, которая всегда предвещалась, но не упоминалась в истории — собственная смерть Ахилла. Почему?

Смерть Ахиллеса предоставляется зрителям для воображения, снова и снова, в любом контексте по мере необходимости. Сага о Гекторе и Ахиллесе, героях, обреченных на смерть, оставляет одну смерть воображению и, таким образом, выполняет очень точную пророческую функцию.

Как только Гектор совершил свою глупость, как только Патрокл бросился на смерть, как только Ахиллес был спущен с цепи, остальное предопределено судьбой, его не остановить. Итак, Гомер начинается и кончается перемирием, но с разрушением за углом — как будто цикл должен был повторяться снова и снова, , протянувшийся назад и вперед во времени — Троя I, Троя II, … к Трое VI, Трое VII, … где это заканчивается?

Гомер знает, что порог перейден, конец близок — даже разрушение Трои не обязательно должно быть частью эпоса — со смертью Гектора близка и смерть Илиона, а также собственная смерть Ахиллеса и прошлое мифы, смерть греческой цивилизации, а может быть и всей цивилизации?

Эпос оставляет нас с настоящим судным днем прямо на горизонте, ужасно предвещаемым им, в подлинно пророческой манере.

Жалость войны

Жалость к войне является доминирующей темой «Илиады», но в ней используются такие темы, как любовь, эго, честь, страх и дружба, чтобы пролить свет на движущие силы войны.