«Уж сколько их упало в эту бездну»… К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой

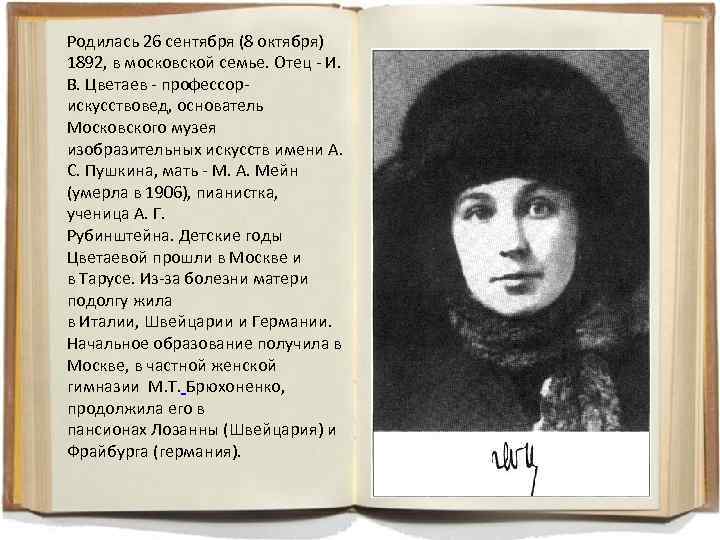

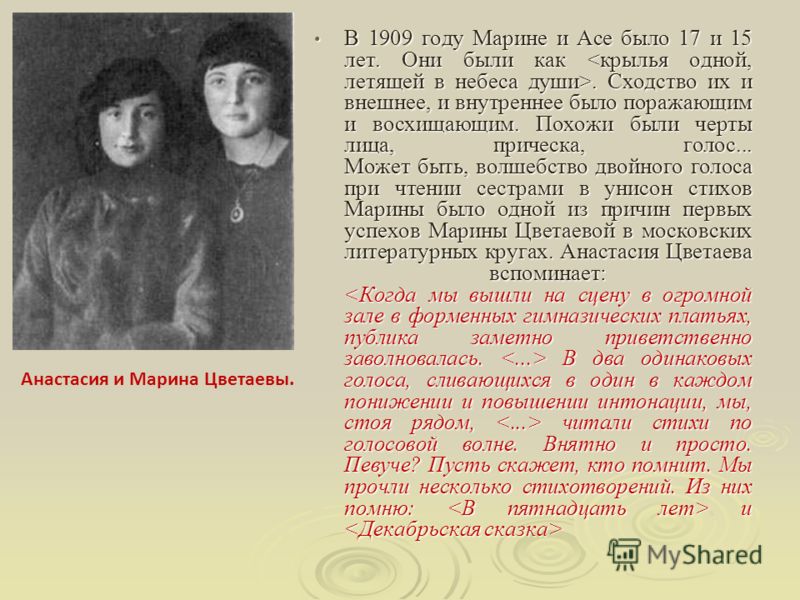

8 октября — значимая дата в истории русской культуры. Именно в этот день на свет появился человек, ставший женским лицом поэзии Серебряного века — Марина Цветаева. Ее слава пленительно неоднозначна. Цветаеву вспоминают не только как автора гениальных поэтических текстов, но и как самобытную фигуру в литературной жизни России начала XX века, обладавшую своевольной, неукротимой, дикой и необузданной натурой.

В 2022 году литературный мир отмечает 130-летие со дня рождения Марины Цветаевой. В честь этой юбилейной даты расскажем о нескольких малоизвестных эпизодах из жизни Марины Цветаевой и попробуем разобраться, как формировалась личность Цветаевой, как рождалось своеобразие ее поэтического языка и какие события сделали Марину — Мариной.

«Кто создан из камня, кто создан из глины, —

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело — измена, мне имя — Марина,

Я — бренная пена морская».

Недетские эмоции

В 1898 году в музыкальной школе Зораф-Плаксиной на публичном рождественском вечере шестилетняя Марина пережила один из важнейших моментов своего детства. Она увидела первую в жизни театральную любовную сцену. Это был эпизод «Евгения Онегина», предопределивший ее собственное понимание любви: «несчастная, невзаимная, невозможная». Чем это было для юной и впечатлительной любительницы Пушкина?

«Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества» — пишет Цветаева о своих впечатлениях в 1937 году в знаменитом очерке «Мой Пушкин».

И вот шестилетняя Муся, как называли ее домашние, стояла в Мерзляковском переулке и доказывала старшим, что ей, ребенку, не без причины «Татьяна и Онегин» понравились больше понятных, подходящих по возрасту сказок с князьями и лешими, застывая от чужого непонимания и неприкрытого материнского возмущения, но не отступаясь от своего.

Наперекор всему и всем

Точно так же упрямо Цветаева спустя годы отстояла идею публикации «Вечернего альбома» — своей первой книги стихов (она вышла в 1910 году в составе 111 стихотворений).

«Я не знаю женщины талантливее себя. Нужно было бы сказать — человека. Смело могу сказать, что могла писать и писала бы, как Пушкин… В детстве – я была вся честолюбие» — написала Марина в записной книжке 4 мая 1914 года.

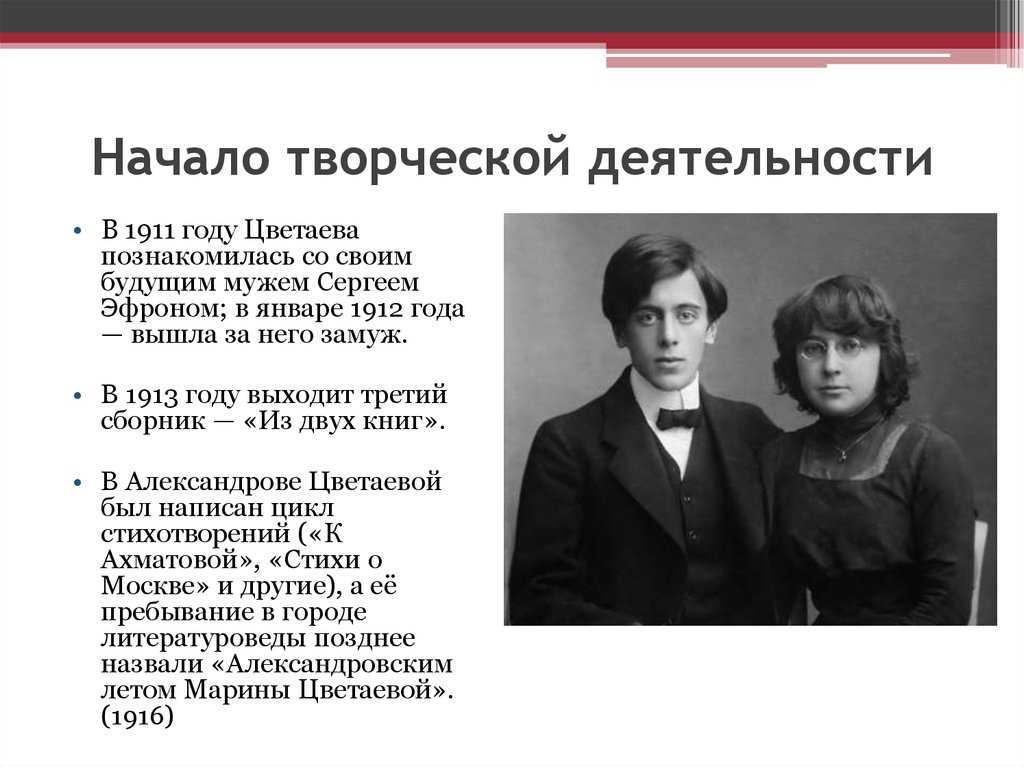

Так же не отступилась она и от намерения выйти замуж за Сергея Эфрона (1912 год) без благословения отца, и даже наоборот, вопреки его сопротивлению. Так же наперекор всем назвала первую дочь Ариадной. С таким же необоримым упрямством доказывала сначала себе, а потом – всему свету, что ее стихи нужны миру, а тот, кто угадал ее любимый камень (генуэзский сердолик) — нужен ей самой, в мужья. И что ответственность, которая ляжет на плечи ее дочери вместе со странным именем, пришедшим откуда-то из древних забытых времен в двадцатый век арбатских переулков – во благо.

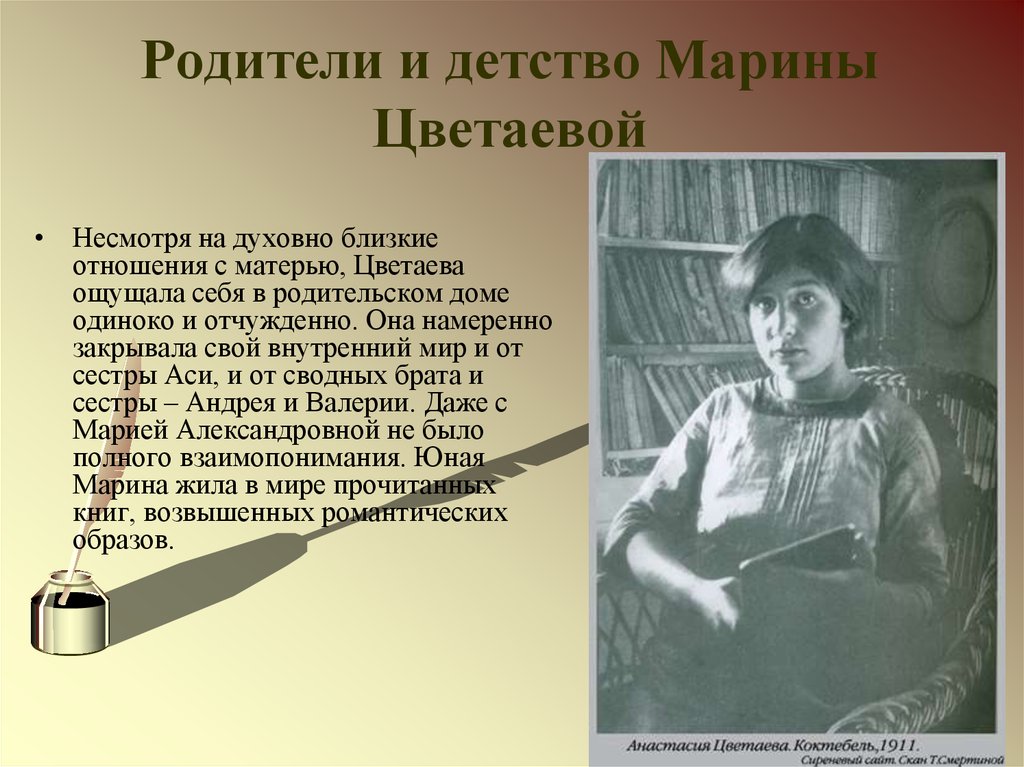

Непрошенная дочь

С родителями отношения у Цветаевой складывались непростые: в своей автобиографии она сетует на недостаточность материнской любви. Вместо Марины ждали сына Александра, «желанного, предрешенного, почти приказанного», а родилась она, непрошенная. К тому же отец был поглощен работой и многие годы подряд все силы и время тратил на создание «Музея изящных искусств имени Александра III» (нынешнего Пушкинского музея). Пережив свое детище на год с небольшим (музей был открыт 31 мая 1912 года), Цветаев покинул этот мир, так и не отдав детям предпочтение перед воплотившейся мечтой.

К тому же отец был поглощен работой и многие годы подряд все силы и время тратил на создание «Музея изящных искусств имени Александра III» (нынешнего Пушкинского музея). Пережив свое детище на год с небольшим (музей был открыт 31 мая 1912 года), Цветаев покинул этот мир, так и не отдав детям предпочтение перед воплотившейся мечтой.

«Главенствующее влияние – матери. Более скрытое, но не менее сильное влияние отца. (Страсть к труду, отсутствие карьеризма, простота, отрешенность). Слитое влияние отца и матери – спартанство», – лаконично подытожила Цветаева семейную иерархию в анкетке 1926 года.

Сама Марина, упиваясь неукротимым внутренним своеволием, то и дело вступала в конфликты и с матерью, и с отцом, в семье едва не доходило до драк.

Дружба без компромиссов

В ранние годы у Цветаевой была одна единственная приятельница – Лидия Тамбурер, поверенная сокровенных дум. Она была на 20 лет старше, но и ее Марина не слушала, никогда не принимая на веру чужое мнение.

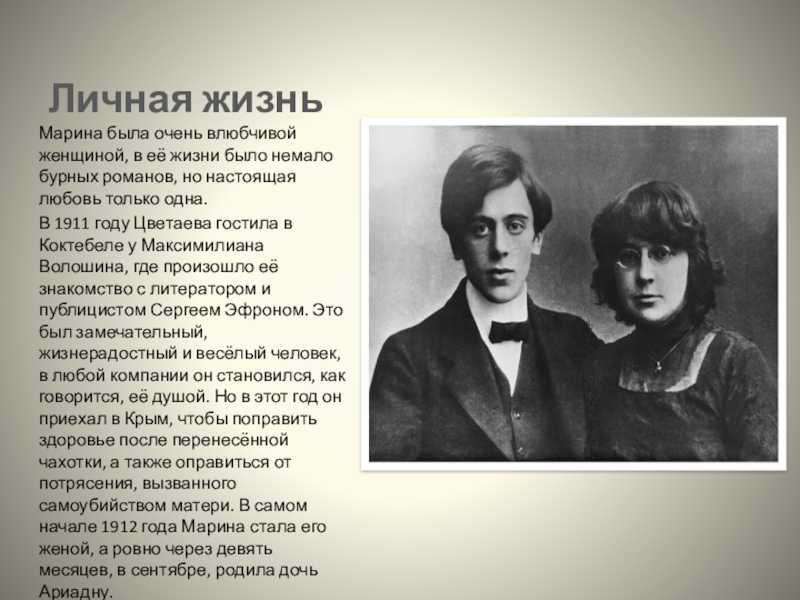

Непокорная и амбициозная, она притягивала тех, кто был готов «участвовать в ее делах». Одним из них оказался Максимилиан Волошин, впечатленный «Вечерним альбомом». Он написал о Марине «первую большую статью». С Цветаевой его связала нежнейшая и крепчайшая дружба мэтра-наставника и капризной ученицы, продлившаяся до последних дней жизни Волошина. Именно он, поэтический дух жаркого солнечного Коктебеля, в 1911 году познакомил восемнадцатилетнюю Цветаеву с Сергеем Эфроном – ее будущим мужем. С ним, юным романтиком с истинно рыцарским кодексом чести и беспримерной нравственностью, она – литературная душа – «больше не расставалась».

«В его лице я рыцарству верна,

— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —

Такие — в роковые времена —

Слагают стансы — и идут на плаху».

Брачный союз

Союз Цветаевой и Эфрона был странным, необдуманным, почти спонтанным, и безоблачное счастье продлилось недолго: лишь «между встречей и началом Первой мировой войны». И все-таки до самого конца они держались друг за друга, не смея пренебречь рыцарской верностью. Что это был за союз?

«Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась <…> Только при нем я могу жить так, как живу – совершенно свободная», — писала Цветаева мистику, философу и литератору Василию Розанову в 1914 году.

А еще в 1923-м в черновых тетрадях: «ранняя встреча с человеком из прекрасных – прекраснейшим, долженствовавшая быть дружбой, а осуществившаяся в браке…»

В 1934 году, в письме А. Тесковой — чешской писательнице, подруге по переписке — Марина была уже более категоричной: «…ранний брак (как у меня) вообще катастрофа, удар на всю жизнь».

И, тем не менее, даже разделенные страшным непреодолимым пространством войн, эмиграций и репрессий, они были друг другу «дороже сердца»: верны и вместе. Не бессмысленно утверждение, что именно Эфрон – один среди всех Марининых привязанностей, среди многочисленных горьких и отчаянных «любовий» — был для Цветаевой «точкой опоры», хотя сам он и написал как-то Волошину: «Я одновременно и спасательный круг, и жернов на шее».

Не бессмысленно утверждение, что именно Эфрон – один среди всех Марининых привязанностей, среди многочисленных горьких и отчаянных «любовий» — был для Цветаевой «точкой опоры», хотя сам он и написал как-то Волошину: «Я одновременно и спасательный круг, и жернов на шее».

Предвестие беды

В 1914 году Сергей, Марина и их первая дочка Аля переехали в «чердачный дворец» — московский дом в Борисоглебском переулке, ставший потом героем многих текстов Цветаевой. Началась Первая мировая война, но Марина вопреки всему отказалась разлюбить Германию, воспевая ее поэтически через все «нельзя» — страстно и пылко:

Ты миру отдана на травлю,

И счёта нет твоим врагам,

Ну, как же я тебя оставлю?

Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:

«За око — око, кровь — за кровь», —

Германия — моё безумье!

Германия — моя любовь!

Илья Эренбург – писатель, публицист, современник и хороший друг М. И. Цветаевой – много лет спустя (1956 г.) заметил: «Подобно Блоку, она любила Германию – за Гёте, за музыку, за старые липы».

И. Цветаевой – много лет спустя (1956 г.) заметил: «Подобно Блоку, она любила Германию – за Гёте, за музыку, за старые липы».

Эфрон начал активно искать свое призвание в литературе, журналистике, актерстве, стремился уехать на фронт, но не мог добиться назначения из-за слабого здоровья. В конце концов, он ушел санитаром. С этих пор жизнь Эфрона – сплошное кочевничество и вынужденное бегство, жизнь Марины – ожидание и неопределенность новых встреч. 1914 год – предвестие беды.

«Невыносимо, неловко мне от моего мизерного братства – но на моем пути столько неразрешимых трудностей. Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду бояться смерти» — пишет Эфрон сестре в 1915 году.

Цветаева глазами Ильи Эренбурга

Когда Цветаевой было 25 лет, ее впервые увидел Илья Эренбург. Писатель запомнил Марину сумасбродной, парадоксальной и свободолюбивой, гармонично соединяющей в себе несовместимые противоречия образа, живущей вопреки: «Горделивая поступь, высокий лоб, короткие, стриженные в скобку волосы, может, разудалый паренек, может, только барышня-недотрога».

Маринин дом, ее семья – в частности, маленькая пятилетняя Аля, доверчиво читающая одни из самых пронзительных блоковских стихов, шепотом, без предисловий — произвели на него неоднозначное впечатление: с одной стороны Цветаева восхитила Эренбурга, с другой – она и ее мир казались потусторонними, миражными, пугающими и совсем нездешними, недоступными пониманию, чужими. «Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом <…> Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины».

Театр и реальность

От череды серых страшных будней голодной постреволюционной Москвы Цветаеву спрятала в тихом коконе вдохновения новая, нежданная, и оттого столь ценная любовь – любовь к театру. Виновник этого увлечения – юный поэт, драматург и актер, Павлик Антокольский, ученик вахтанговской Третьей Студии. Именно он ввел Цветаеву в круги театральной Москвы, что привнесло в жизнь Марины новые лица, опыт написания сценических ролей, любовь и, главное, небывалый творческий подъем (1918-1919 гг.). О «быте и бытие» тех лет она вспоминала потом летом 1937 года, работая над пронзительно искренней автобиографической «Повестью о Сонечке».

Именно он ввел Цветаеву в круги театральной Москвы, что привнесло в жизнь Марины новые лица, опыт написания сценических ролей, любовь и, главное, небывалый творческий подъем (1918-1919 гг.). О «быте и бытие» тех лет она вспоминала потом летом 1937 года, работая над пронзительно искренней автобиографической «Повестью о Сонечке».

Бережно хранимый, почти иллюзорный мир дореволюционной Москвы, уютных вечеров в каюте «диккенсовского дома из «Лавки древностей» в Борисоглебском, задушевных разговоров с актерами и театральных закулисных вечеров разбился о быт, когда в 1919 году Аля и Ирина (вторая дочь Цветаевой и Эфрона, родившаяся в 1917 году) заболели от голода.

Жертвы голода

«Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, одолженного соседями – весть запас!» — писала Цветаева.

В ноябре Цветаева отдала дочерей в Кунцевский детский приют, уповая на получаемую им гуманитарную помощь из Америки. Однако детям не стало лучше. Марина забрала старшую дочь домой в тяжелом состоянии, выходила. Ирина умерла в приюте 3 февраля 1920 года.

Марина забрала старшую дочь домой в тяжелом состоянии, выходила. Ирина умерла в приюте 3 февраля 1920 года.

«Временами я совсем забываю, радуюсь, что у Али меньше жар, или погоде — и вдруг — Господи, Боже мой! — Я просто еще не верю! — Живу с сжатым горлом, на краю пропасти. — Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец, — здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь что другому трудно. И — наконец — я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат — у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь — и вот Бог наказал.

Другие женщины забывают своих детей из-за балов — любви — нарядов — праздника жизни. Мой праздник жизни — стихи, но я не из-за стихов забыла Ирину — я 2 месяца ничего не писала! И — самый мой ужас! — что я ее не забыла, не забывала, все время терзалась и спрашивала у Али: — «Аля, как ты думаешь?» — И все время собиралась за ней, и все думала: — «Ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной!» — А теперь поздно» (из письма Звягинцевой и Ерофееву, февраль 1920 г. ).

).

На чужбине

После долгого неведения Марина наконец получила весть от мужа – рыцарь ее юности жив! В 1922 году они с Алей уехали к Эфрону в Берлин. Порвалась ниточка, на которой Цветаева так долго балансировала, всем своим существом цепляясь за жизнь в России, ниточка, связывающая ее с искореженной, неузнаваемой, но все равно парадоксально любимой Родиной. Теперь эта связь – на долгие годы – эфемерный призрак в стихах. «…уезжаю за границу, где остаюсь 17 лет, из которых 3 с половиной года в Чехии и 14 лет во Франции» (автобиография, 1940 г.)

«По всем своим городам и пригородам (не об оставленной России говорю) Марина прошла инкогнито, твеновским нищим принцем, не узнанная и не признанная ни Берлином, ни Парижем. Если бы она была (а не слыла!) эмигранткой, то как-нибудь авось да небось, притулилась бы на чужбине, среди «своих». Если бы она не была собой! Но собой она была всегда» (Ариадна Эфрон, «Страницы былого»).

«Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И всё — равно, и всё — едино.

Но если по дороге — куст

Встает, особенно — рябина…»

Первое время – еще в Чехии, и даже чуточку в Париже – Цветаева печаталась, давала литературные вечера. Потом русская эмиграция потеряла к ней интерес, ее поэтический голос перестали слышать, и она замолчала.

Причина жить

На обрыве перед пропастью-отчаянием Цветаеву удержал сын, родившийся в 1925 году. Георгий Сергеевич Эфрон, для домашних просто Мур. Он рос таким же своевольным, как когда-то Марина. К старшим – без почета, к матери – без уважения, полон собственного достоинства и уверенности в непревзойденных талантах, пил материнскую любовь до капли, пока Цветаева растила, баловала и оберегала своего, наконец подаренного, маленького рыцаря-Эфрона.

Воронка СССР

В 1937 году в Россию вернулась повзрослевшая и отдалившаяся от матери, поглощенной Муром, Ариадна, поверившая в светлые идеалы коммунизма. За ней уехал Сергей Эфрон – уже сотрудник НКВД. Замешанный в политическом убийстве, он вынужден был бежать под чужим именем из Франции в Москву.

За ней уехал Сергей Эфрон – уже сотрудник НКВД. Замешанный в политическом убийстве, он вынужден был бежать под чужим именем из Франции в Москву.

Цветаева медлила, Сергей жаловался сестре: главная причина задержки в Париже – Марина, с которой «прямо зарез». Пророческий поэтический дар бунтовал, подсказывал: на Родину – по которой волчья тоска сгрызала заживо – нельзя! Тем не менее в 1939 году вместе с Муром Цветаева поехала за Эфроном.

Советский Союз – не цветаевская Россия, а мачеха со скорбным, страшным лицом. Она встретила беглых детей неприветливо. В августе 1939 года была арестована Ариадна. В октябре 1939 года — Сергей Эфрон.

Последнее решение

Марина с Муром, узнав об объявлении войны, убежала из дома творчества в Голицыне, куда была устроена по ходатайству Пастернака. В августе 1941 она оказалась в Елабуге, но там ей отказывали даже в месте посудомойки. Цветаева корила себя за ненужность – бытовую, материнскую, поэтическую. Отношения с сыном не ладились, отношения с творчеством были на грани, с собой – давно добрались до печального конца.

Отношения с сыном не ладились, отношения с творчеством были на грани, с собой – давно добрались до печального конца.

31 августа 1941 года Марина Ивановна Цветаева покончила жизнь самоубийством, оставив приятелям (Асеев, сестры Синяковы) отчаянную записку с просьбой усыновить Мура и о нем позаботиться…

Мур погиб на фронте в 1944 году, ему было 19 лет…

Елабужский гвоздь

Елабуга тихо похоронила Марину Цветаеву. Ее мятежная, вольнолюбивая, смертельно уставшая душа обрела, наконец, покой. Десятилетия спустя неприметное местечко – маленький елабужский домик, в котором Марина провела свои последние дни — стало местом паломничества всех неравнодушных к литературе.

Евгений Евтушенко в 1968 году вербализовал в поэтических строках скорбь поколения по бессмертной душе буйного творца начала XX века:

Помнишь, гераневая Елабуга,

ту городскую, что вечность назад

долго курила, курила, как плакала,

твой разъедающий самосад?

Бога просила молитвенно, ранено,

чтобы ей дали белье постирать.

Вы мне позвольте, Марина Ивановна,

там, где вы жили, чуть-чуть постоять.

Бабка открыла калитку зыбучую:

«Пытка под старость — незнамо за что.

Ходют и ходют — ну прямо замучили.

Дом бы продать, да не купит никто.

Бабушка, я вас прошу как о милости, —

только не спрашивайте опять:

«А отчего она самоубилась-то?|

Вы ведь ученый. Вам легче понять».

Бабушка, страшно мне в сенцах и комнате.

Мне бы поплакать на вашем плече.

Есть лишь убийства на свете, запомните.

Самоубийств не бывает вообще.

…Судьба Марины Цветаевой, как и многих гениальных людей, — трагична. Она ушла из жизни, чувствуя себя недолюбленной и ненужной, возможно, даже бесталанной. Самобытная и своевольная, ни на кого не похожая Марина все же примерила на себя один расхожий сценарий: истинное признание и настоящая любовь читателей — то, чего ей так не хватало при жизни — нагнали ее задолго после смерти. Вот и в этот день бессчетное количество поклонников, как и мы, вспоминают Марину Цветаеву и, конечно, ее стихи.

Ксения Подобедова.

Фото с сайта dommuseum.ru

Трагическая судьба поэтессы Марины Цветаевой, ее семья и наследие — Реальное время

Общество

00:00, 09. 10.2022 Сюжет: Книжная полка «Реального времени»

10.2022 Сюжет: Книжная полка «Реального времени»

Последние дни своей жизни Цветаева провела в Елабуге, а ее наследие сохранилось только благодаря дочери Ариадне Эфрон

Марина Цветаева была яростной индивидуалистской, оказавшейся чужой как на родине, так и за границей. Ее жизнь была полна потрясений и трагедий, которые в итоге привели поэтессу к смерти.

Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 года в Москве. Она происходила из дворянской интеллектуальной семьи. Отец Цветаевой, Иван Владимирович, основал Музей изящных искусств, который сейчас называется Музеем изобразительных искусств им. Пушкина. Марина была творческим ребенком, уже в возрасте шести лет начала писать стихи.

Когда Цветаевой было 27 лет, от голода умерла ее младшая дочь Ирина. А спустя два года поэтесса вынуждена была покинуть Россию, страну, которую очень любила.

Когда Цветаевой было 27 лет, от голода умерла ее младшая дочь Ирина. А спустя два года поэтесса вынуждена была покинуть Россию, страну, которую очень любила.Чужая среди своих

Цветаева эмигрировала в Берлин в 1922 году. Там она воссоединилась со своим мужем Сергеем Эфроном, который был белым офицером и бежал за границу от большевиков. Цветаева все еще чувствовала духовную связь с родиной, но при этом была разочарована жестокой реальностью, созданной революцией. Она видела в новой политической системе обесчеловеченную машину, которая превращает людей в себе подобных или «полуовец». Индивидуальность и личность имели для поэтессы первостепенное значение. Но этому не было места при новом режиме. Марине Цветаевой было трудно ассимилироваться в изгнании. Мятежный и независимый дух выделял ее среди других эмигрантов, кто также недавно покинул Россию.

С русской эмиграцией я лажу плохо, ибо — стою в стороне, живу лишь в моих тетрадях и обязанностях, и если порой раздается мой голос — это всегда правда.

Интровертный характер Цветаевой и нежелание устанавливать связи в эмигрантском сообществе были не единственными причинами, по которым к ней с подозрением относилась русская община во Франции, куда семья переехала в 1925 году. В то время активно ходили слухи, что Сергей Эфрон был советским шпионом. И они были небеспочвенными.

В годы жизни в Европе Сергей часто говорил, что слишком болен, чтобы работать. Его неспособность найти стабильный заработок сделала Марину единственным кормильцем в семье и стала причиной натянутых отношений. Однако, несмотря на постоянные споры, преданность Цветаевой мужу была непоколебимой. Эфрон действительно вел двойную жизнь. Он был коммуникабелен и наладил хорошие отношения в парижском обществе, а также начал тяготеть к советским идеям. В итоге Сергей Эфрон стал шпионом советской разведки.

Старшей дочери Марины и Сергея Ариадне, или как ее звали родные и друзья Але, было близко мировоззрение отца. На этом фоне отношения Цветаевой с дочерью достигли критической точки. У них всегда были сложности во взаимопонимании, и к этому добавлялась навязчивая любовь поэтессы к Але. Все это привело к тому, что Ариадна, которая работала тогда журналисткой, против воли матери в марте 1937 года уехала в СССР. Заранее о своем желании она сказала Ивану Бунину, который на это ответил: «Дура! Что ты делаешь?! Там тебя сразу посадят, ушлют на лесоповал». А в июне 1937 года выяснилось, что Сергей Эфрон был причастен к убийству бывшего агента НКВД Игнатия Рейсса и вынужден бежать из Франции в СССР. Все это усугубило ситуацию внутри и так разваливающейся семьи.

У них всегда были сложности во взаимопонимании, и к этому добавлялась навязчивая любовь поэтессы к Але. Все это привело к тому, что Ариадна, которая работала тогда журналисткой, против воли матери в марте 1937 года уехала в СССР. Заранее о своем желании она сказала Ивану Бунину, который на это ответил: «Дура! Что ты делаешь?! Там тебя сразу посадят, ушлют на лесоповал». А в июне 1937 года выяснилось, что Сергей Эфрон был причастен к убийству бывшего агента НКВД Игнатия Рейсса и вынужден бежать из Франции в СССР. Все это усугубило ситуацию внутри и так разваливающейся семьи.

Возвращение домой

Цветаева осталась одна в Париже вместе с сыном Георгием, которому дала ласковое прозвище Мур. Ситуация была очень деликатной. Французские издания отказывались от ее работ, а российские эмигрантские газеты и журналы не печатали Цветаеву из-за того, что ее муж оказался шпионом, а она, возможно, его сообщница. Написание стихов было ее жизненной силой: «Я могу ярко представить день, когда больше не буду писать стихи… в тот день я умру».

Что еще хуже, Мур, которому на тот момент было 14 лет, отчаянно хотел воссоединиться с сестрой и отцом, а также впервые увидеть историческую родину. В июне 1939 года Цветаева с сыном сели на корабль, который плыл в Ленинград. Поэтесса провела за пределами СССР 17 лет. Это время было отмечено остракизмом и страданиями — сначала в Берлине, затем в Праге и, наконец, в Париже. По возвращении домой ее ждали еще большие страдания.

В июле вся семья окончательно воссоединилась в Болшеве, где находились дачи агентов НКВД. Это было время больших «чисток». Счастливые времена для семьи Цветаевой и Эфрона так и не наступили. Вскоре Алю арестовали за шпионаж, а спустя несколько месяцев и Сергея. Аля находилась в камерах на Лубянке, где ее пытали до тех пор, пока она не написала признание в работе на французскую разведку вместе с отцом. Конечно, это была неправда.

Несколько месяцев спустя Ариадна отказалась от первоначальных показаний против себя и отца. Но это уже не имело значения. Ее приговорили к восьми годам в трудовых лагерях, а Сергея Эфрона к смертной казни. Он был расстрелян в 1941 году. Жесткая система государственного аппарата забрала у Цветаевой все, кроме Мура.

Ее приговорили к восьми годам в трудовых лагерях, а Сергея Эфрона к смертной казни. Он был расстрелян в 1941 году. Жесткая система государственного аппарата забрала у Цветаевой все, кроме Мура.

Последний путь

Германия вторглась в Советский Союз 22 июня 1941 года. Нацистская армия быстро продвигалась, и первые бомбардировки Москвы начались уже в июле. Мур не хотел уезжать из столицы. Он был капризным и избалованным подростком, к тому же на тот момент и влюбленным, его голову занимали навязчивые сексуальные мысли. Поэтому перспектива уехать в маленький городок в Татарской АССР его совсем не привлекала. Но в результате Мур поддался на уговоры матери. Они прибыли в Елабугу на пароходе 17 августа 1941 года.

Пока Марина и Мур ждали прописку, они ночевали в техникуме, и только после оформления документов смогли заселиться в дом Бродельщиковых. Это произошло 21 августа 1941 года. В доме, кроме кухни, была одна комната. Чтобы выделить небольшой угол постояльцам и создать хотя бы минимальную приватность, хозяева дома поставили перегородку. В «комнате» Марины и Мура уместились небольшая кровать, маленькая тахта, комод и два стула.

В «комнате» Марины и Мура уместились небольшая кровать, маленькая тахта, комод и два стула.

На момент эвакуации у Цветаевой практически не было денег. Она собрала все ценные вещи, которые остались, и села с сыном на пароход. В Елабуге Марина каждый день уходила из дома в попытках найти работу. В Москве Цветаева занималась переводами, но знание языков в маленьком городе было сомнительным преимуществом.

В это же время Марину Цветаеву вызывают в местное НКВД. По сути, это была стандартная процедура, так как в город приехало много эвакуированных. Есть версия, что один из сотрудников НКВД решил проявить инициативу, когда увидел, что в город прибыла поэтесса, проживавшая ранее в Париже. Муж и дочь — враги народа, приехала одна с сыном. Жизнь в старом деревенском доме резко контрастирует с парижскими окрестностями. Чекист предположил, что, возможно, вокруг нее будут собираться недовольные жизнью не только в глубинке, но и в целом в СССР. А финансовое и социальное положение Цветаевой — это рычаг давления. Возможно, ей предложили доносить на друзей и коллег взамен на хорошую работу. Как было на самом деле, сейчас сложно сказать. Но работу ей действительно предложили. Об этом Мур написал в своем дневнике.

Возможно, ей предложили доносить на друзей и коллег взамен на хорошую работу. Как было на самом деле, сейчас сложно сказать. Но работу ей действительно предложили. Об этом Мур написал в своем дневнике.

Мать была в горсовете, и работы для нее не предвидится; единственная пока возможность — быть переводчицей с немецкого в НКВД, но мать этого места не хочет.

Цветаева была эвакуирована третьей волной. Именно поэтому ее привезли в Елабугу. После безрезультатных поисков работы Марина решила съездить в Чистополь. Туда по распределению направили большую часть эвакуированных писателей и литераторов, которые покинули Москву раньше Марины. Тем более жена писателя Александра Лейтеса обещала помочь с пропиской. В Чистополе она встретилась с семьей Асеевых и с Борисом Пастернаком. Прописку получить удалось, но вот с работой опять не получилось. В литературных кругах одни не понимали творчества Цветаевой, а другие — не хотели связываться с женой врага народа. Она попыталась устроиться посудомойкой в писательскую столовую. В свои 48 лет Цветаева так и не смогла понять жизни в СССР. Ей даже в голову не пришло, что работа в столовой гораздо престижнее профессии писателя или поэта. Сотрудники столовой всегда рядом с едой, с которой и так в стране был дефицит, а в годы войны тем более.

В свои 48 лет Цветаева так и не смогла понять жизни в СССР. Ей даже в голову не пришло, что работа в столовой гораздо престижнее профессии писателя или поэта. Сотрудники столовой всегда рядом с едой, с которой и так в стране был дефицит, а в годы войны тем более.

Когда Цветаева вернулась в Елабугу с хорошей новостью, что хотя бы прописку ей дали, она неожиданно передумала уезжать. Мур злился на мать, он несколько дней предвкушал переезд в Чистополь, где сможет найти работу и где есть знакомые. Они снова ругаются, и Мур даже не обращает внимания на состояние Цветаевой, хотя перед ее поездкой в Чистополь написал в дневнике, что «настроение у нее — самоубийственное».

Мать живет в суицидальной дымке, говорит только о самоубийстве. Она все время плачет и говорит об унижениях и страданиях.

Марина Цветаева находилась в отчаянии. С одной стороны, она старалась бороться с трудностями, чтобы быть опорой для сына. С другой — видела в самоубийстве прекращение страданий. В воскресенье, 31 августа 1941 года, Цветаева сослалась на плохое самочувствие и осталась дома. Хозяйка с Муром ушли расчищать место под аэродром, а ее муж с внуком — на рыбалку. Поэтесса написала три прощальных письма — Муру, поэту Николаю Асееву и эвакуированным. А затем повесилась в сенях на балке. Обнаружила ее хозяйка, когда вернулась. В записке эвакуированным, которая предназначалась тому, кто ее найдет, Цветаева просила отправить Мура к Асееву. В письме Асееву она просила присмотреть за ее сыном, а также взять рукописи для сохранения наследия. К слову, Асеев затем отрекся как от рукописей, так и от Мура.

В воскресенье, 31 августа 1941 года, Цветаева сослалась на плохое самочувствие и осталась дома. Хозяйка с Муром ушли расчищать место под аэродром, а ее муж с внуком — на рыбалку. Поэтесса написала три прощальных письма — Муру, поэту Николаю Асееву и эвакуированным. А затем повесилась в сенях на балке. Обнаружила ее хозяйка, когда вернулась. В записке эвакуированным, которая предназначалась тому, кто ее найдет, Цветаева просила отправить Мура к Асееву. В письме Асееву она просила присмотреть за ее сыном, а также взять рукописи для сохранения наследия. К слову, Асеев затем отрекся как от рукописей, так и от Мура.

Из предсмертной записки Муру:

Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик.

Существует легенда, что Цветаева повесилась на веревке, которую дал ей Борис Пастернак перед эвакуацией. Он действительно помогал ей упаковывать вещи. Перевязал чемодан и проверил крепость веревки, а потом пошутил: «Веревка все выдержит, хоть вешайся». Достоверных подтверждений, что это была та самая веревка, так и нет. Никто не может утверждать это со 100-процентной уверенностью. Возможно, на этой, а возможно, нашла другую в доме.

Он действительно помогал ей упаковывать вещи. Перевязал чемодан и проверил крепость веревки, а потом пошутил: «Веревка все выдержит, хоть вешайся». Достоверных подтверждений, что это была та самая веревка, так и нет. Никто не может утверждать это со 100-процентной уверенностью. Возможно, на этой, а возможно, нашла другую в доме.

Неизвестная могила

Похоронили Марину Цветаеву 2 сентября на елабужском кладбище. Публичные похороны власти запретили, а отпевание самоубийцам не проводят. Через пару дней после похорон Мур уехал в Чистополь. Спустя несколько лет точное место захоронения установить было сложно. Позже исследователи нашли свидетелей, которые присутствовали на похоронах. Они указали на место, где было три неизвестных могилы. В 1960-х гг. сестра Цветаевой Анастасия Ивановна наугад установила на одной из трех могил деревянный крест с мемориальной табличкой. И только в 1970 году по инициативе Союза писателей Татарской АССР крест заменили на гранитный памятник.

Исследователи предложили провести эксгумацию тел и провести анализ ДНК, с помощью которого определить точное место захоронения Марины Цветаевой. Но оставшиеся родственники поэтессы были категорически против того, чтобы тревожить покой усопших. Ариадна написала письмо татарскому писателю Рафаэлю Мустафину, который курировал установку памятника на могиле:

Но оставшиеся родственники поэтессы были категорически против того, чтобы тревожить покой усопших. Ариадна написала письмо татарскому писателю Рафаэлю Мустафину, который курировал установку памятника на могиле:

Эти варианты разнообразных монументов, вся эта возня — не Цветаева. Она живет в своих книгах, слава Богу! Так что я этим перестала интересоваться, пусть делают, что хотят, все это суета. И потом, страна, которая такого человека загубила и потеряла место, где он похоронен, недостойна ставить никакие памятники. Знаешь, я иногда думаю, что она этого не хочет. Я человек совершенно несклонный к мистицизму, но я знаю, что она может во все вмешаться. Очень часто многие вещи не получаются, потому что она этого не хочет. А Елабуга к ней, живой, никакого отношения не имеет.

Хранительница наследия

Ариадна Эфрон освободилась из трудового лагеря в 1948 году, ей было 36 лет. К этому моменту, никого из членов ее семьи не было в живых. Младшая сестра умерла еще в 1920 году от голода в Кунцевском детском приюте, мать повесилась в августе 1941 года, отца расстреляли в октябре того же года, а Мур погиб на фронте в Витебской области в 1944 году.

Всю оставшуюся жизнь Ариадна Сергеевна посвятила сохранению наследия своей матери. Именно благодаря ей имя Марины Цветаевой вписано в русскую и мировую литературу. Сама Ариадна тоже писала стихи, которые были опубликованы только в 1990-е годы. В основном же изданные ею книги — это биография Цветаевой, мемуары, воспоминания и письма. Все это было о матери. Книгу о своей жизни ей не довелось написать.

Этот пробел восполнила Елена Коркина. Она исследовательница и публикатор творческого наследия Марины Цветаевой, а также старший научный сотрудник Дома-музея Цветаевой. Коркина провела в тесном общении с Ариадной Эфрон последние шесть лет ее жизни.

Книга «Ариадна Эфрон. Рассказанная жизнь» — это сборник рассказов Ариадны Сергеевны, записанный Еленой Коркиной и опубликованный в этом году издательством «Бослен».

Париж Ариадны Эфрон легкий и беззаботный. Она рассказывает, как случайно встретила на улице звезд американского кино Дугласа Фэрбенкса и Мэри Пикфорд, затем Шаляпина и свергнутого короля Испании Альфонса XIII.

И вот однажды иду я по Бульвару Монпарнас — и никакой это не бульвар, а просто улица, деревьев там нет, а чередуются в каждом доме: кафе — магазин, кафе — магазин. И то в этом кафе сидит Эренбург, то в другом сидит Эренбург, и вообще всякие Модильяни — навалом!

Эфрон вспоминает, как шутила над отцом, аккуратно изменяя слова в газетах. К примеру, в предложении «В Советском союзе изобретен автоматический буй» в последнем слове заменила первую букву. Еще Ариадна рассказывает о приставучих французских мужчинах и русских жителях Парижа, а также об английском покровителе, который оплатил ее обучение в художественной школе. Коркина сжалилась над читателем и в качестве мягкого перехода добавила рассказ о поездке Эфрон на поезде Париж — Москва.

И вот эта дорога. Ну, Франция она всегда Франция, потом Бельгия — какой-то индустриальный пейзаж, потом Германия — чистая, выметенная, страшная! А потом — таким преддверием России — нищая Польша.

Здоровому человеку сложно представить и примерить на себе жизнь Ариадны в тюрьме и лагерях. Нечеловеческие условия существования, холод, голод и болезни. Но даже в этом аду она умудрялась находить что-то доброе и светлое. Остальные рассказы книги даже не о ней самой, а о людях, которые прожили с ней годы заключения и изгнания. Это юная студентка техникума Валя, которая усомнилась в честности партработников и призывала оживить Ленина. Это монашки, которые были посажены «за религию», а с ними вместе и послушница тетя Паша. Это и первый вор севера Василий Жохов, который готов был на все ради туберкулезной лагерной любовницы. Каждый человек — это невероятная история и трагическая судьба.

Этот сборник рассказов — не просто истории из жизни Ариадны Сергеевны. Это забытая и неудобная Россия, такая, какая она есть. С поломанными судьбами, но с сохранившейся человечностью даже в невыносимых условиях. Голодная, но готовая отдать последний кусок другому. Грубая и жестокая, но помнящая добро. Это Россия, которую никогда не знала Марина Цветаева и которая взрастила Ариадну Эфрон.

Справка

Екатерина Петрова — автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

ОбществоКультураДрама в стихах с «Новогодним письмом» — Angel Classics

РРЦ: 11,95 фунтов стерлингов

ПЕРЕПЛЕТ: Мягкая обложка

ПУБЛИКАЦИЯ: 2012

ISBN: 9780946162819

СТРАНИЦ: 160

Купить эту книгу

Федра: Драма в стихах

с «Новогоднее письмо» и другие длинные стихи0012 Федра (1927), пожалуй, самая необычная из всех литературных трактовок легенды о Федре. В первую очередь речь идет о женской страсти, и самые сильные ее фигуры — женские. Через них проходит опасно высокое напряжение. Постоянное эмоциональное напряжение пронизывает почти две тысячи коротких, но насыщенных строк и мерцающие вариации ритма, рифмы и ассонанса. Анджела Ливингстон впервые перевела это великое произведение на английский язык с тем же блеском, который побудил американского переводчика назвать свою версию Цветаевой «9».0012 Ratcatcher

В первую очередь речь идет о женской страсти, и самые сильные ее фигуры — женские. Через них проходит опасно высокое напряжение. Постоянное эмоциональное напряжение пронизывает почти две тысячи коротких, но насыщенных строк и мерцающие вариации ритма, рифмы и ассонанса. Анджела Ливингстон впервые перевела это великое произведение на английский язык с тем же блеском, который побудил американского переводчика назвать свою версию Цветаевой «9».0012 Ratcatcher В эту книгу включены три поэмы, написанные одновременно с Федра : «Новогоднее письмо», «Поэма воздуха» и «Покушение на комнату». Глубина их мысли и чувства связана с напряженными эпистолярными отношениями Цветаевой с Пастернаком и Рильке.

«Эта струящаяся английская версия неповторимой драмы в стихах Цветаевой наконец представит это мощное произведение англоязычной аудитории… Содержательное вступление, представляющее пьесу Цветаевой в двойном контексте ее общей поэтики и творческой истории темы Федры , является жемчужиной информативной, проницательной ясности… Переводы заумных, но блестящих длинных стихотворений Цветаевой «Новогоднее письмо», «Поэма воздуха» и «Покушение на комнату» не только ценны сами по себе, но и эффективно заполняют поэтический контекст сочинения Федры».

– Алисса Динега Гиллеспи, Русское обозрение

«Чистота языка в этом переводе кажется мне совершенно замечательной. . . Это важная книга, которая не только расширяет наше представление о великой русской поэтессе, но и раскрывает дух ее переводчика, которого столь же мало интересуют обыденные ценности повседневного мира, как и поэта, которого она переводит» — Элейн Файнштейн. , ПН Обзор

МАРИНА ЦВЕТАЕВА (1892–1941) — одна из четырех великих современных русских поэтов — наряду с Мандельштамом, Ахматовой и Пастернаком, чьи произведения наиболее глубоко отражают русскую жизнь первой половины ХХ века. В девятнадцать лет она вышла замуж за Сергея Эфрона, члена семьи, связанного с революционной организацией XIX века «Народная воля», воевавшего в составе Белой армии в Гражданской войне 1918–1921 годов. После того, как одна из двух ее дочерей умерла от голода в этот период, она покинула Россию со своей выжившей дочерью, поселившись во Франции, чтобы вести жизнь в бедности и безвестности, публикуя свои стихи и прозу в эмигрантских журналах.

В Советской России Цветаевой пришлось столкнуться с тяжелыми условиями жизни и с горем за горем. Сестру и дочь отправили в лагеря, а мужа расстреляли. У нее было мало друзей и небольшой доход. В августе 1941 года ее вместе с сыном эвакуировали в заброшенный татарский городок, где она повесилась. Обширное творчество Цветаевой состоит из лирических и больших стихотворений, пьес и автобиографических очерков.

| И с тех пор, с тех самых пор, с тех пор, как Пушкина убили прямо у меня на глазах, в картине Наумова, ежедневно, ежечасно, снова и снова, с самых первых лет моих, моего детства, моей юности, я делил мир на части.  И вот он стоит там всегда, вечно под дождем или снегом, о, как я вижу эти заваленные снегом плечи, заваленные снегом всей России, эти сильные африканские плечи, обращенные плечами к восходу или метели, иду ли я к нему или ухожу от него, бегу от него или подбегаю к нему, вот он, со своей вечной шляпой в своей вечной руке: Пушкинский мемориал. И вот он стоит там всегда, вечно под дождем или снегом, о, как я вижу эти заваленные снегом плечи, заваленные снегом всей России, эти сильные африканские плечи, обращенные плечами к восходу или метели, иду ли я к нему или ухожу от него, бегу от него или подбегаю к нему, вот он, со своей вечной шляпой в своей вечной руке: Пушкинский мемориал. Мемориал Пушкина был пределом и размахом наших прогулок: от Мемориала Пушкина к Мемориалу Пушкина, Мемориал Пушкина был и финишной чертой наших гонок: кто быстрее добежит до Мемориала Пушкина. Но Ася Няня иногда для простоты сокращала: ну посиди у Пушкина, и это всегда вызывало мою педантическую поправку: не у Пушкина, у Пушкинского мемориала. […] Мемориал Пушкина был частью повседневной жизни, таким же персонажем детской жизни, как рояль или сторож Игнатьев, который стоял почти так же неизменно, если не так же высок. Пушкинский мемориал был одной из двух (третьей не было) неизбежных ежедневных прогулок: на Патриаршие пруды или к Пушкинскому мемориалу. |

поэта и всех остальных, и я выбрал поэта, я выбрал защищать поэта от всех остальных, как бы это все остальное ни было одето и как бы оно ни называлось.

поэта и всех остальных, и я выбрал поэта, я выбрал защищать поэта от всех остальных, как бы это все остальное ни было одето и как бы оно ни называлось.  А я предпочел Пушкинский мемориал, потому что мне нравилось бежать к нему, дергая и даже разрывая на бегу мой дедовский белый карлсбадский жакет, и, дойдя до него, обежать вокруг него, а потом постоять, подняв голову. , и посмотреть вверх на чернолицего и чернорукого великана, который не оглядывался на меня и был не похож ни на что и ни на кого в моей жизни. А иногда я просто прыгал вокруг него. И несмотря на длинные конечности Андрюши и невесомость Аси, несмотря на собственную пухлость, это я бегал лучше их, лучше всех, просто потому, что на кону была моя честь: доберись сначала, а потом рухни задыхаясь. Меня радует, что именно на Мемориале Пушкина я выиграл свои первые гонки.

А я предпочел Пушкинский мемориал, потому что мне нравилось бежать к нему, дергая и даже разрывая на бегу мой дедовский белый карлсбадский жакет, и, дойдя до него, обежать вокруг него, а потом постоять, подняв голову. , и посмотреть вверх на чернолицего и чернорукого великана, который не оглядывался на меня и был не похож ни на что и ни на кого в моей жизни. А иногда я просто прыгал вокруг него. И несмотря на длинные конечности Андрюши и невесомость Аси, несмотря на собственную пухлость, это я бегал лучше их, лучше всех, просто потому, что на кону была моя честь: доберись сначала, а потом рухни задыхаясь. Меня радует, что именно на Мемориале Пушкина я выиграл свои первые гонки.

Мемориал Пушкина был черен, как рояль. И даже если бы мне никогда не говорили, что Пушкин был черным человеком, я бы все равно знал, что Пушкин был черным.

Мемориал Пушкина был черен, как рояль. И даже если бы мне никогда не говорили, что Пушкин был черным человеком, я бы все равно знал, что Пушкин был черным.

Не раньше, чем в день бракосочетания сына негра Петра Великого Осипа Абрамовича Ганнибала и Марии Алексеевны Пушкиной. Нет, нет, еще раньше: в неведомый день, в неведомый час, когда Петр обратил свой черный, бледный, радостный, страшный взор на Ибрагима, абиссинского мальчика. Этот взгляд был приказом Пушкину существовать. Так дети, выросшие в тени петербургского Медного всадника, росли и в тени памятника против расизма и гениальности.

Не раньше, чем в день бракосочетания сына негра Петра Великого Осипа Абрамовича Ганнибала и Марии Алексеевны Пушкиной. Нет, нет, еще раньше: в неведомый день, в неведомый час, когда Петр обратил свой черный, бледный, радостный, страшный взор на Ибрагима, абиссинского мальчика. Этот взгляд был приказом Пушкину существовать. Так дети, выросшие в тени петербургского Медного всадника, росли и в тени памятника против расизма и гениальности.