«Восточнославянские племена в VIII–IX вв.» 10-й класс

- Толкачева Марина Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания

Разделы: История и обществознание

Класс: 10

Каковы веки, таковы и человеки.

Русская пословица

Цели урока: Уяснить, какие качественные сдвиги произошли в жизни славян в VI–VII веках; уметь определять по карте территорию древних славян; уметь охарактеризовать особенности занятий; отношения с соседскими племенами и народами, общий уровень социально-экономического развития.

План урока:

- Славянские племена.

- Расселение восточнославянских племён.

- Занятия. Развитие хозяйства восточных славян

Основные понятия: союзы племен, родовая община, соседская община, путь «из варяг в греки»

I. Фронтальная беседа по основным вопросам темы предыдущего урока

II. Изучение нового материала

Объяснение учителя.

Первые упоминания о славянах относится к I–II векам н.э. Тацит, Плиний, Птолемей сообщают, что славяне населяли бассейн Вислы.

Итак, кратко суть проблемы происхождения славян можно свести к следующим положениям:

- Славяне являются коренным населением Восточной Европы. Они имеют единый корень и ведут своё происхождение с самых ранних этапов образования индоевропейской общности и являются неотъемлемой частью её.

- Славяне появились в результате смешения различных этнических элементов на рубеже н.

э. и не имеют единого корня, то есть основа славянской общности полиэтнична.

э. и не имеют единого корня, то есть основа славянской общности полиэтнична. - Было бы слишком смело утверждать, что славяне не имеют единого этнического корня. Тем не менее, с другой стороны, наличие такого корня не отрицает определённой роли других народов в славянском этногенезе (в происхождении славян).

Славяне – часть индоевропейской общности, они имеют единый этнический корень и являются коренным населением Восточной Европы.

Славянский язык относится к индоевропейской языковой системе. Сформировавшись около V-IVтыс. до н.э., эта языковая группа в IV-III тыс. до н.э. переживала время распада, связанного с расселением индоевропейских племён. Расселение это пришлось на время неолита – нового каменного века. Не случайно историки говорят о неолитической революции

Неолитические племена стали более независимы от природы, мобильными. В поисках новых мест обитания они покидали свою прародину и расходились по территории Азии и Европы. В ходе развития из индоевропейцев выделились восточная (индийцы, иранцы, армяне) и древнеевропейская языковые группы. Последняя послужила основой возникновения западноевропейской (германской, французской, итальянской) и славянской групп.

Неолитические племена стали более независимы от природы, мобильными. В поисках новых мест обитания они покидали свою прародину и расходились по территории Азии и Европы. В ходе развития из индоевропейцев выделились восточная (индийцы, иранцы, армяне) и древнеевропейская языковые группы. Последняя послужила основой возникновения западноевропейской (германской, французской, итальянской) и славянской групп.Наши предки называли себя славянами, также и словенами. от каких же слов пошло название «славяне» и «словены»? (Славяне от слова «слава», означавшее то же, что и хвала, а словены означает «разумеющие слово»)

К VII-IX восточная ветвь славянства населяла значительную часть великой Русской равнины, доходя на севере почти до Финского залива, а на юге – до Черного моря. Размещение восточнославянских племён подробно описано летописцем Нестором ( Все исторические произведения Древней Руси начинались со слов «В лето…», позже их слали называть летописями. ). Причём, расселение племён, данное в Повести Временных Лет подтверждается археологическим материалом.

). Причём, расселение племён, данное в Повести Временных Лет подтверждается археологическим материалом.

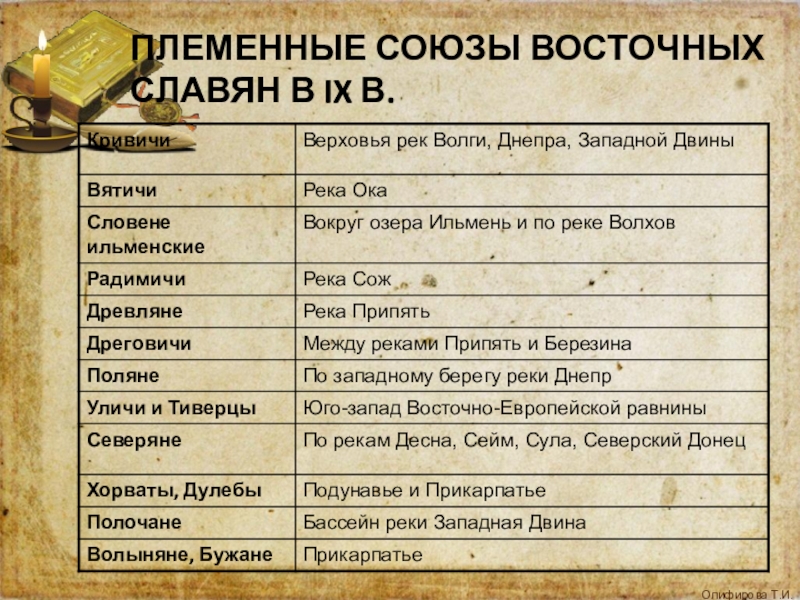

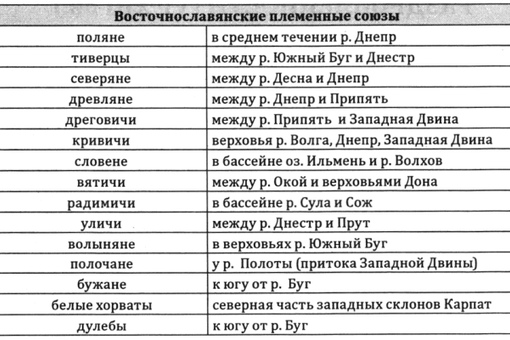

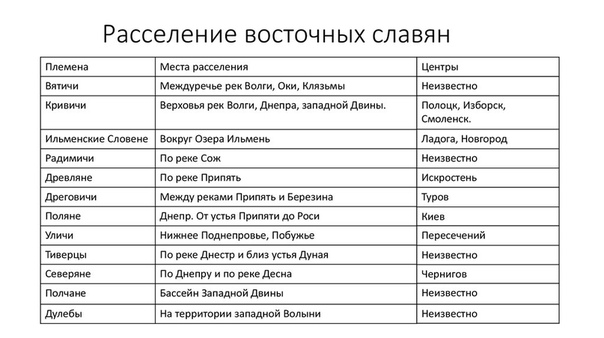

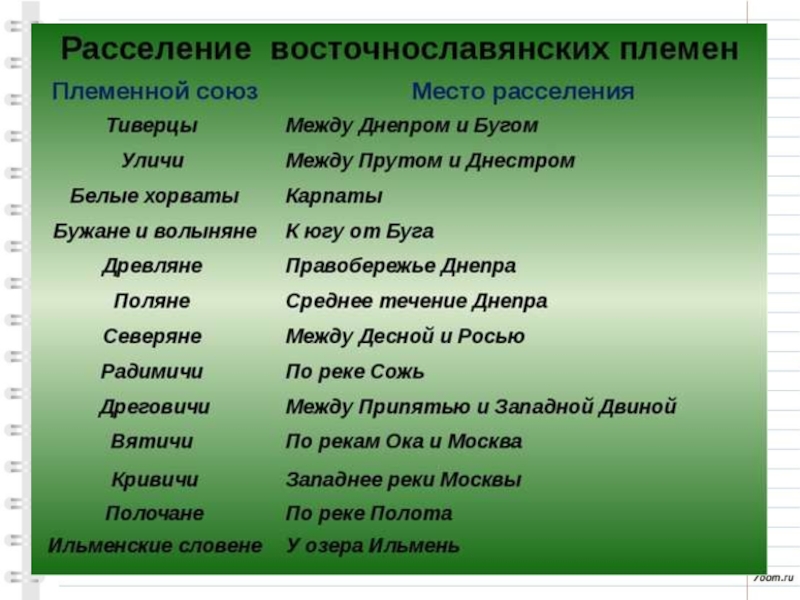

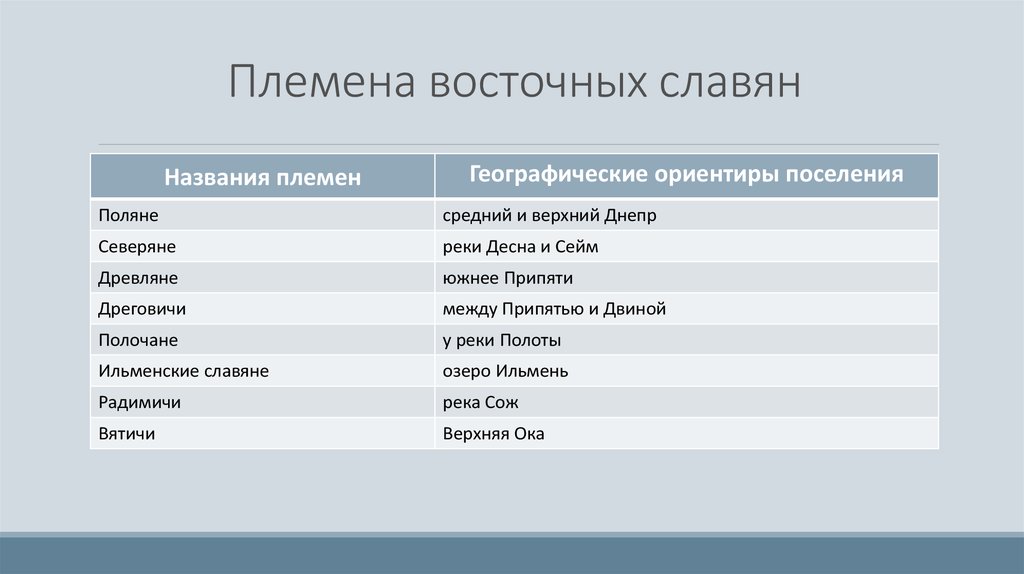

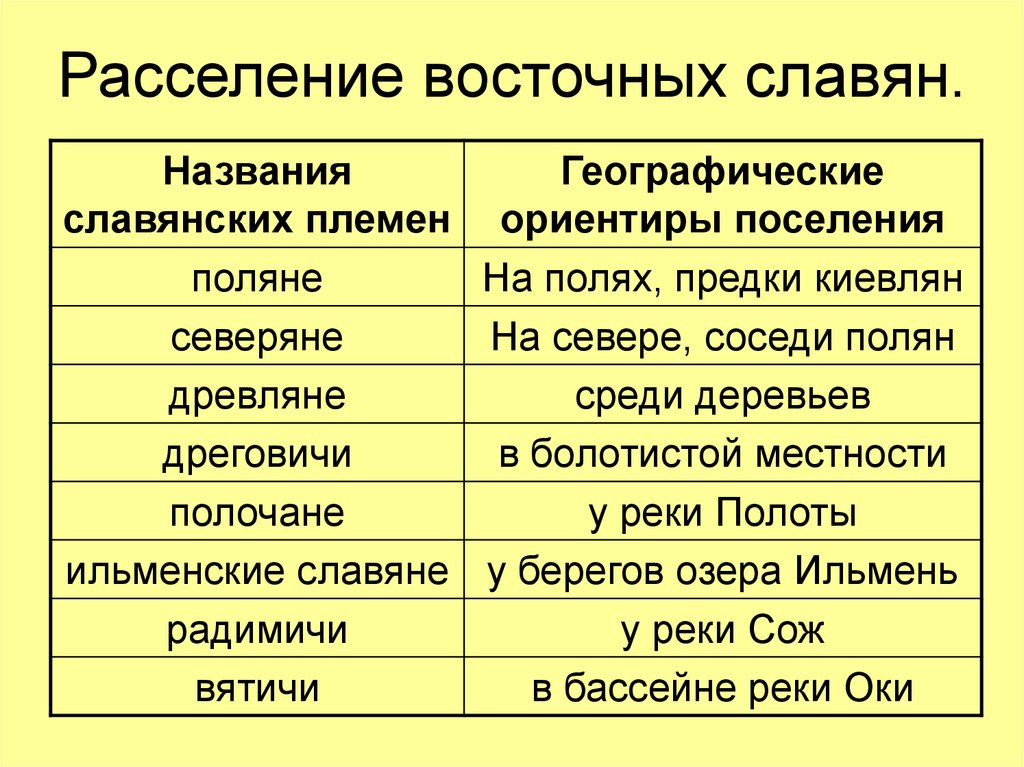

Работа с учебником: Учащиеся (работа по группам), пользуясь картой и учебником, составляют таблицу

Расселение восточнославянских племён

| Название племенного союза | Место расселения |

| Поляне | Среднее течение Днепра (Киев) |

| Древляне | В бассейне реки Припять, город Искоростень (северо-запад Киева) |

| Дреговичи | На территории современной Беларуси (левобережье Припяти) |

| Полочане | Среднее течение Западной Двины при впадении в реку Полот, главный город Полоцк (бассейн Западной Двины) |

| Ильменские славене (или словене) | Вокруг озера Ильмень. Главный город Новгород Главный город Новгород |

| Северяне | В бассейнах рек Десна, Сейм и Сулла. Город Чернигов (левобережье Днепра) |

| Радимичи | По рекам Сож и Сейм (между Днепром и Сожжем) |

| Кривичи | Верховья Западной Двины и Днепра, главный город Смоленск (верховья Волги, Днепра, Двины) |

| Вятичи | В лесных чащах междуречья Оки, Клязьмы и Волги, города Ростов и Суздаль (район Оки и Москвы-реки) |

| Волыняне (бужане) | По реке Буг (верховья южного Буга) |

| Уличи | Нижнее Преднепровье, побережье Черного моря (Поднестровье) |

| Тиверцы | Между реками Днестр и Прут (Поднестровье) |

| Белые хорваты | Закарпатье |

Вывод: Зона расселения восточных славян была лишена естественных границ, поэтому была «открыта» как вторжениям, так и культурным влияниям и воздействиям соседних народов.

Напоминаем, что после второго общественного разделения труда на смену родовой общине приходит соседская (территориальная)

Запись в тетрадях:

Родовая община – коллектив кровных родственников, которые имеют общую собственность и вместе ведут хозяйство.

(Пояснение учителя: Одной из причин перехода к соседской общине была смена подсечного земледелия пахотным.

Пахотное земледелие – вид земледелия, не требовавший трудоемкой работы по обработке земли, так как земля была уже расчищена предшествующими поколениями, но восстановившая плодородность. Такой участок могла обработать одна семья)

Запись в тетрадях:

Соседская община – более дробное объединение, основанное на выделении из рода отдельных малых семей.

(Пояснение учителя: В обществе постепенно усиливается значение отдельной личности, отдельной семьи.

Запись в тетрадях:

Частная собственность – форма собственности, при которой средства производства и продукты труда принадлежат частным лицам.

Занятия. Развитие хозяйства восточных славян

Среднее Поднепровье – наиболее благоприятный регион для хозяйственной деятельности. Но в то же существовали различия в системе земледелия восточных славян живущих на юге и на севере.

Работа с учебником: Учащиеся (работа по группам – юг и север, в конце урока обмениваются подобранными данными, окончательно формирую таблицу – задание на дом), используя материал учебника составляют таблицу

Развитие хозяйства восточных славян

| Поселения | Юг | Север |

Был недостаток воды и постоянные опасности, люди селились крупными массами, скучивались в огромные сёла. На Юге было много городов, служивших центрами торговли |

Болотистая и лесистая местность, было мало сухих мест. Преобладали сёла с незначительным населением (3-4 двора). Городов было мало |

|

| Земледелие | В южных районах плодородных земель было больше, и свободные участки просто засевали. Когда через несколько лет земля истощалась перебирались на новый участок. Позднее, в VII-VIII вв., появилось пашенное земледелие с двупольем и даже трехпольем. Перелог: 2-3 года пользовались землёй, а когда почва истощалась, переходили на другое место |

Большие лесные массивы препятствовали земледелью. Подсечно-огневая система: 1 год: вырубали лес 2 год: высохшие деревья сжигали и, сеяли зерно прямо в золу, используя её как удобрение.  Через 2-3 года земля истощалась, приходилось переходить на новый участок. Через 2-3 года земля истощалась, приходилось переходить на новый участок. |

| с/х культуры | земледельческие: рожь, пшеница, ячмень, просо | |

| огородные: |

||

| технические: лён, конопля | ||

| Орудия | Соха, рало, плуг с железным лемехом | Топор, мотыга, соха, заступ |

| Скотоводство | С земледелием было тесно связано скотоводство. Славяне выводи виней, коров, мелкий рогатый скот. | |

| Волы | Лошади | |

| Промыслы | Собирательство и охота продолжают играть существенную роль в жизни славян. Основные промыслы: лыкодерство, зверогонство, солеварение, бортничество, охота и рыболовство Основные промыслы: лыкодерство, зверогонство, солеварение, бортничество, охота и рыболовство |

Хлебопашцам севера побуждения расширять пахоту не было, т.к. земля была бедной, вспахивать её было тяжело, были сильно удалены от крупных рынков. В восполнение скудного заработка от хлебопашества жители обращались к промыслам: лыкодерство, зверогонство, солеварение, бортничество, охота и рыболовство |

| Торговля | Главным в хозяйстве была внешняя торговля. Торговали хлебом, воском, мёдом, мехом с Римом и Византией |

Слишком удалён от приморских рынков, внешняя торговля не стала движущей силой народного хозяйства |

| Путь «из варяг в греки» (конец IX в.) По Днепру → возле Смоленска волоком до Ловоти →в оз. Ильмень → в Волхов →в оз.  Нево → в Варяжское (Балтийское) море → до Рима → до Царьграда (Константинополь – Византия) → Понтийское (Русское, Черное) море. Нево → в Варяжское (Балтийское) море → до Рима → до Царьграда (Константинополь – Византия) → Понтийское (Русское, Черное) море. |

||

| Внутренний рынок был развит слабо, в основном происходил обмен сельскохозяйственной продукции на ремесленные изделия | ||

Работа с картой: Покажите на карте торговый путь «из варяг в греки».

Домашнее задание

ЗАДАНИЕ А

- Сформировать таблицу «Развитие хозяйства восточных славян»

- Внимательно прочитать таблицы, выбрать главное и выучить.

ЗАДАНИЕ Б

Ответить на вопросы и выполнить задание письменно.

- Древние русичи приветствовали друг друга: «Ой ты гой еси…» Чего желали они таким образом?

- Как в Древней Руси называли Балтийское море?

- Славянские племена дреговичей жило на болоте, поляне – в полях, а глее жили древляне?

- Территорию современной Московской области заселяли древляне или вятичи?

- Какому крупнейшему летописцу принадлежат слова, которым уже более восьми веков: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет…»?

- Что в старых русских пословицах означало число «семь»?

- Древние авторы словом «Русь» называли государственное образование, сложившееся в районе

- Волги

- Прикарпатья

- Буга

- Среднего Преднепровья

- Основным занятием восточных славян в VI-IX вв.

являлось

являлось

- земледелие

- ткачество

- бортничество

- прядение

Восточно-славянские племена в VIII — IX вв.

Сахаров А. Н., Буганов В. И. История России с древнейших времен до конца XVII века: Учебник Восточно-славянские племена в VIII — IX вв. Союзы племен. К тому времени, когда имя Русь стало применяться к восточным славянам, т.е. к VIII в., их жизнь претерпела существенные изменения.

В «Повести временных лет» отмечается, что накануне объединения большинства восточнославянских племен под властью Киева здесь существовало по меньшей мере 15 крупных племенных союзов. В Среднем Поднепровье обитал мощный союз племен, объединенный именем «поляне», т. е. жители полей.

Центром Полянских земель издавна был город Киев. На севере от полян жили новгородские словене, группирующиеся вокруг городов Новгород, Ладога. К северо-западу располагались древляне, т. е. жители лесов, главным городом которых был город Искоростень. Далее в лесой зоне на территории современной Беларуси сформировался племенной союз дряговичей, т. е. болотных жителей (от слова «дрягва» — болото, трясина). На северо-востоке, в лесных чащах междуречья Оки, Клязьмы и Волги, жили вятичи, в землях которых главными городами были Ростов и Суздаль. Между вятичами и полянами в верховьях Волги, Днепра и Западной Двины обитали кривичи, проникшие позднее в земли словен и вятичей. Их главным городом стал Смоленск. В бассейне реки Западной Двины обитали полочане, получившие имя от речки Полоты, впадающей в Западную Двину, главным городом полочан позднее стал Полоцк. Племена, расселившиеся по рекам Десна, Сейм, Сула и жившие к востоку от полян, прозвали северянами или обитателями северских земель; их главным городом со временем стал Чернигов.

На севере от полян жили новгородские словене, группирующиеся вокруг городов Новгород, Ладога. К северо-западу располагались древляне, т. е. жители лесов, главным городом которых был город Искоростень. Далее в лесой зоне на территории современной Беларуси сформировался племенной союз дряговичей, т. е. болотных жителей (от слова «дрягва» — болото, трясина). На северо-востоке, в лесных чащах междуречья Оки, Клязьмы и Волги, жили вятичи, в землях которых главными городами были Ростов и Суздаль. Между вятичами и полянами в верховьях Волги, Днепра и Западной Двины обитали кривичи, проникшие позднее в земли словен и вятичей. Их главным городом стал Смоленск. В бассейне реки Западной Двины обитали полочане, получившие имя от речки Полоты, впадающей в Западную Двину, главным городом полочан позднее стал Полоцк. Племена, расселившиеся по рекам Десна, Сейм, Сула и жившие к востоку от полян, прозвали северянами или обитателями северских земель; их главным городом со временем стал Чернигов. По рекам Сож и Сейм жили радимичи. К западу от полян, в бассейне реки Буг, расселились волыняне и бужане; между Днестром и Дунаем обитали уличи и тиверцы, граничившие с землями Болгарии.

По рекам Сож и Сейм жили радимичи. К западу от полян, в бассейне реки Буг, расселились волыняне и бужане; между Днестром и Дунаем обитали уличи и тиверцы, граничившие с землями Болгарии.

В летописи упоминаются также племена хорватов и дулебов, обитавших в Подунавье и Прикарпатье.

Во всех древних описаниях расселения восточнославянских племен говорится о том, что жили они не изолированно от своих иноязычных соседей. Восточно-Европейская равнина настойчиво перемешивала народы, соединяла их речными и озерными путями, лесными дорогами. Так, в районе обитания новгородских словен рядом с вятичами и кривичами жили угро-финские племена: весь, корела, чудь, мурома, мордва. Ростов был поначалу главным поселением мери, а Белоозеро — веси. Муром являлся главным поселением угро-финского племени мурома, располагавшегося в то время в междуречье Волги и Оки, где также обитали мордва и черемисы. Ученые считают, что название Москва также восходит к угро-финскому языку.

Сильные и многолюдные восточнославянские союзы племен подчиняли своему влиянию окрестные малочисленные народы, облагали их данью. Между ними происходили столкновения, но отношения в основном были мирными и добрососедскими. Против внешнего врага славяне и их соседи зачастую выступали единым фронтом.

Собирая дань с окрестных племен, некоторые славяне сами находились в даннической зависимости от более сильных иноплеменных соседей. Так, поляне, северяне, радимичи, вятичи платили долгое время дань хазарам — по белке и горностаю от «дыма», новгородские словени и кривичи вместе с чудью и мерей платили дань варягам. Да и сами славяне, победив и подчинив какое-либо другое славянское племя, облагали его данью. Поляне, начав «собирать» под свою руку восточнославянские земли, обложили данью радимичей, северян, вятичей, которые раньше платили ее хазарам.

К концу VIII — началу IX в. полянское ядро восточных славян освобождается от власти хазар.

Хозяйство, социальные отношения восточных славян. Что собой представляла в VIII — IX вв. жизнь восточнославянских племенных союзов? Следует отметить, что говорить о них однозначно невозможно. Знал об этом еще летописец Нестор в XII в. Он писал, что наиболее развиты и цивилизованны среди всех были поляне, чьи обычаи, семейные традиции стояли на весьма высоком уровне. «А древляне, — заметил он, — живут звериным образом», это лесные жители, недалеко от них ушли и жившие в лесах радимичи, вятичи и северяне.

Что собой представляла в VIII — IX вв. жизнь восточнославянских племенных союзов? Следует отметить, что говорить о них однозначно невозможно. Знал об этом еще летописец Нестор в XII в. Он писал, что наиболее развиты и цивилизованны среди всех были поляне, чьи обычаи, семейные традиции стояли на весьма высоком уровне. «А древляне, — заметил он, — живут звериным образом», это лесные жители, недалеко от них ушли и жившие в лесах радимичи, вятичи и северяне.

Конечно, киевский летописец особенно выделял полян. Но в его наблюдениях есть и доля истины. Среднее Поднепровье было наиболее развитым районом среди других восточнославянских земель. Именно здесь на привольных черноземных землях, в условиях сравнительно благоприятного климата, на торговой «днепровской» дороге прежде всего сосредоточивалось наибольшее количество населения. Именно здесь сохранялись и развивались древние традиции пашенного земледелия, сочетаемого со скотоводством, коневодством и огородничеством, совершенствовались железоделательное, гончарное производства, зарождались другие ремесленные специальности.

В землях новгородских словен, где было обилие рек, озер, хорошо разветвленная водная транспортная система, ориентированная, с одной стороны, на Балтику, а с другой — на днепровскую и волжскую «дороги», бурно развивались мореходство, торговля, различные ремесла, производящие продукцию для обмена. Новгородско-ильменский край был богат лесами, там расцветал пушной промысел; важной отраслью хозяйства здесь издревле была рыбная ловля. В лесных чащах, вдоль берегов рек, на лесных опушках, где жили древляне, вятичи, дряговичи, ритм хозяйственной жизни был замедленным, здесь люди особенно тяжело осваивали природу, отвоевывая у нее каждую пядь земли для пашни, лугов.

Земли восточных славян были весьма различны по своему уровню развития, хотя люди медленно, но верно осваивали весь комплекс основных хозяйственных занятий и производственных навыков. Но вот быстрота их внедрения зависела от природных условий, от количества населения, наличия ресурсов, скажем, железной руды.

Поэтому когда мы говорим об основных чертах хозяйства восточнославянских племенных союзов, то имеем в виду прежде всего уровень развития Среднего Поднепровья, которое становилось в те дни хозяйственным лидером среди восточнославянских земель. Именно здесь в силу природных условий, выгодных путей сообщения, относительной близости к мировым культурным центрам быстрее, чем в иных местах, развивались все основные виды хозяйства, характерные для восточнославянских земель в целом.

Именно здесь в силу природных условий, выгодных путей сообщения, относительной близости к мировым культурным центрам быстрее, чем в иных местах, развивались все основные виды хозяйства, характерные для восточнославянских земель в целом.

Особенно интенсивно продолжало совершенствоваться земледелие — этот основной вид хозяйства раннесредневекового мира. Улучшались орудия труда. Широко распространенным видом сельскохозяйственной техники стало «рало с полозом», с железным лемехом или плуг. Жернова заменили древние зернотерки, при уборке урожая использовались железные серпы. Каменные и бронзовые орудия труда отошли в прошлое. Высокого уровня достигли агрономические наблюдения. Восточные славяне этого времени прекрасно знали наиболее удобное время тех или иных полевых работ и сделали эти знания достижением всех здешних земледельцев.

А главное, в землях восточных славян в эти сравнительно «спокойные века», когда опустошительные нашествия кочевников не очень тревожили жителей Поднепровья, с каждым годом расширялись пахотные земли. Широко осваивались удобные для земледелия лежащие неподалеку от жилищ степные и лесостепные земли. Железными топорами рубили славяне вековые деревья, выжигали мелкую поросль, выкорчевывали пни в тех местах, где господствовал лес.

Широко осваивались удобные для земледелия лежащие неподалеку от жилищ степные и лесостепные земли. Железными топорами рубили славяне вековые деревья, выжигали мелкую поросль, выкорчевывали пни в тех местах, где господствовал лес.

Двухпольные и трехпольные севообороты стали распространенным явлением в славянских землях VII — VIII вв., заменяя собой подсечное земледелие, которое характеризовалось очищением земли из-под леса, использованием ее до истощения, а потом забрасыванием. Широко стало практиковаться унавоживание почвы. А это делало урожаи более высокими, обеспечение жизни людей более прочным. Поднепровские славяне занимались не только земледелием. Рядом с их селениями лежали прекрасные заливные луга, на которых пасся крупный рогатый скот, овцы. Здешние жители разводили свиней, кур. Тягловой силой в хозяйстве стали волы и лошади. Коневодство превратилось в одно из важных хозяйственных занятий. А рядом находились река, озера, богатые рыбой. Рыболовство являлось для славян важным подсобным промыслом. Особенно они ценили богатые рыбные ловли в днепровских лиманах, где благодаря мягкому причерноморскому климату почти полгода можно было вести ловлю рыбы. Пахотные участки перемежались лесами, которые становились все гуще и суровее к северу, реже и веселее на границе со степью. Каждый славянин был не только прилежным и упорным земледельцем, но и опытным охотником. Шла охота на лосей, оленей, серн, лесную и озерную птицу — лебедей, гусей, уток. Уже в это время сложился и такой вид охоты, как добыча пушного зверя. Леса, особенно северные, изобиловали медведями, волками, лисами, куницами, бобрами, соболями, белками. Ценные меха (скора) шли на обмен, на продажу в близлежащие страны, в том числе в Византию; они являлись мерой обложения данью славянских, балтских и угро-финских племен, поначалу, до введения металлических денег, являлись их эквивалентом. Не случайно и позднее один из видов металлической монеты на Руси называли кунами, т. е. куницами.

Особенно они ценили богатые рыбные ловли в днепровских лиманах, где благодаря мягкому причерноморскому климату почти полгода можно было вести ловлю рыбы. Пахотные участки перемежались лесами, которые становились все гуще и суровее к северу, реже и веселее на границе со степью. Каждый славянин был не только прилежным и упорным земледельцем, но и опытным охотником. Шла охота на лосей, оленей, серн, лесную и озерную птицу — лебедей, гусей, уток. Уже в это время сложился и такой вид охоты, как добыча пушного зверя. Леса, особенно северные, изобиловали медведями, волками, лисами, куницами, бобрами, соболями, белками. Ценные меха (скора) шли на обмен, на продажу в близлежащие страны, в том числе в Византию; они являлись мерой обложения данью славянских, балтских и угро-финских племен, поначалу, до введения металлических денег, являлись их эквивалентом. Не случайно и позднее один из видов металлической монеты на Руси называли кунами, т. е. куницами.

Начиная с весны и до глубокой осени восточные славяне, как и их соседи балты и угро-финны, занимались бортничеством (от слова «борть» — лесной улей). Оно давало предприимчивым промысловикам много меда, воска, который также высоко ценился при обмене. А из меда делали хмельные напитки, использовали при изготовлении пищи в качестве сладкой приправы.

Оно давало предприимчивым промысловикам много меда, воска, который также высоко ценился при обмене. А из меда делали хмельные напитки, использовали при изготовлении пищи в качестве сладкой приправы.

Постоянно улучшающееся хозяйство восточных славян в конце концов привело к тому, что отдельная семья, отдельный дом перестали нуждаться в помощи рода, сородичей. Единое родовое хозяйство начало постепенно распадаться, огромные дома, вмещающие до ста человек, все чаще стали уступать свое место небольшим семейным жилищам. Общая родовая собственность, общая пахотная земля, угодья стали распадаться на отдельные участки, принадлежащие семьям. Родовая община спаяна и родством, и общим трудом, охотой. Совместная работа по расчистке леса, охота на крупного зверя при примитивных каменных орудиях труда и оружии требовали больших коллективных усилий. Плуг с железным лемехом, железный топор, лопата, мотыга, лук и стрелы, дротики с железными наконечниками, обоюдоострые стальные мечи значительно расширили и усилили власть отдельного человека, отдельной семьи над природой и способствовали отмиранию родовой общины. Теперь она стала соседской, где каждая семья имела право на свою долю общинной собственности. Так зарождалось право частного владения, частной собственности, появлялась возможность для отдельных сильных семей освоить большие участки земли, получить больше продуктов в ходе промысловой деятельности, создать определенные их излишки, накопления.В этих условиях резко возрастали власть и хозяйственные возможности племенных вождей, старейшин, племенной знати, воинов, окружавших вождей. Так зарождалось в славянской среде, а особенно явственно в районах Среднего Поднепровья, имущественное неравенство.

Теперь она стала соседской, где каждая семья имела право на свою долю общинной собственности. Так зарождалось право частного владения, частной собственности, появлялась возможность для отдельных сильных семей освоить большие участки земли, получить больше продуктов в ходе промысловой деятельности, создать определенные их излишки, накопления.В этих условиях резко возрастали власть и хозяйственные возможности племенных вождей, старейшин, племенной знати, воинов, окружавших вождей. Так зарождалось в славянской среде, а особенно явственно в районах Среднего Поднепровья, имущественное неравенство.

Ремесла. Торговля. Путь «из варяг в греки». Во многом этим процессам помогало развитие не только земледелия и скотоводства, но и ремесел, рост городов, торговых связей, потому что здесь также создавались условия для дополнительного накопления общественного богатства, которое чаще всего попадало в руки имущих, углубляло имущественное различие между богатыми и бедными.

Среднее Поднепровье стало местом, где ремесла в VIII — начале IX в. достигли большого совершенства. Так, близ одного из сел во время археологических раскопок нашли 25 кузнечных горнов, в которых плавили железо и изготовляли из него до 20 видов орудий труда.

достигли большого совершенства. Так, близ одного из сел во время археологических раскопок нашли 25 кузнечных горнов, в которых плавили железо и изготовляли из него до 20 видов орудий труда.

С каждым годом множились продукты ремесленников. Постепенно их труд все более отделялся от труда сельского. Ремесленники теперь уже могли содержать этим трудом себя и свою семью. Они начинали селиться там, где им было удобней и легче продавать или обменивать свои изделия на продукты питания. Такими местами, конечно, были поселения, расположенные на торговых путях, места, где жили племенные вожди, старейшины, где находились религиозные святыни, куда прибывало на поклонение множество людей. Так зарождались восточнославянские города, которые становились средоточием и племенных властей, и центром ремесла и торговли, и местом отправления религиозного культа, и местом обороны от врага.

Города зарождались как поселения, которые выполняли одновременно все эти и политические, и хозяйственные, и религиозные, и военные задачи. Только в этом случае они имели перспективы дальнейшего развития и могли превратиться действительно в крупные населенные центры.

Только в этом случае они имели перспективы дальнейшего развития и могли превратиться действительно в крупные населенные центры.

По всем славянским землям археологи находят монеты, пришедшие сюда со всех концов света — из Византии, стран Арабского Востока, Западной Римской империи, Причерноморских государств. Еще не став самостоятельным политическим целым, восточнославянские племенные союзы вели оживленную торговлю со своими соседями. Именно в VIII — IX вв. зародился знаменитый путь «из варяг в греки», который способствовал не только торговым контактам славян с окружающим миром, но и связывал воедино сами восточнославянские земли. На этом пути возникали крупные славянские городские центры — Киев, Смоленск, Любеч, Новгород, которые играли позднее столь важную роль в истории Руси.

Сам путь древний автор описывает так. Он шел из Византии по Черному морю и Днепру, затем суда волоком перетаскивали из Днепра в реку Ловать, впадающую в озеро Ильмень, из него путь продолжался по реке Волхов, соединяющей Ильмень и Ладожское озеро, или, как его называли в древности, озеро Нево. Оттуда путники попадали в реку Неву, соединяющую Ладожское озеро с Финским заливом, а уж затем по Балтике, или, как его называли, Варяжскому морю, отправлялись в сторону Рима. Тут-то в землях варягов собственно и начинался путь «из варяг в греки», т. е. из Южной Балтики к Константинополю. Рим был здесь лишь промежуточным пунктом.

Оттуда путники попадали в реку Неву, соединяющую Ладожское озеро с Финским заливом, а уж затем по Балтике, или, как его называли, Варяжскому морю, отправлялись в сторону Рима. Тут-то в землях варягов собственно и начинался путь «из варяг в греки», т. е. из Южной Балтики к Константинополю. Рим был здесь лишь промежуточным пунктом.

Но кроме этого основного для восточных славян торгового пути существовали и другие. Прежде всего — это восточный торговый путь, осью которого были реки Волга и Дон. Торговые караваны шли из Полянских земель либо сушей до Дона, либо сюда же по Днепру, затем мимо Крыма по Черному и Азовскому морям. Далее суда волоком перетаскивались из Дона в Волгу в том месте, где сейчас находится Волго-Донской канал. Дальнейший путь шел вниз по Волге через Хазарские владения мимо столицы Хазарии Итиля, находившегося в устье Волги, на Каспий и в страны Востока, в первую очередь в Хорезм, Бухару, на Восточное побережье Каспия, к «Железным воротам» — Дербенту, в Хорасан.

К северу от этого Волжско-Донского пути пролегали дороги из государства Булгар, располагавшегося на Средней Волге, через воронежские леса на Киев и вверх по Волге через Северную Русь в районы Прибалтики. Отсюда на юг, к Дону и Азовскому морю вела Муравская дорога, названная так позднее. По ней шли как торговцы с севера из вятичских лесов, так и те, кто двигался на север, направляясь из стран Востока. Наконец существовали и западные, и юго-западные торговые пути, которые давали восточным славянам прямой выход в сердце Европы. Один из них шел от Киевских гор на юг по Днепру, затем по Черному морю, а далее в устье Дуная и вверх по этой реке, уходящей в центр Европы и подходящей почти к верховьям Рейна. Другой же путь пролегал строго на запад в польские земли и шел на Краков и далее в германские земли.

Все эти пути покрывали своеобразной сетью земли восточных славян, перекрещивались друг с другом и по существу накрепко привязывали восточнославянские земли к государствам Западной Европы, Балкан, Северного Причерноморья, Повольжья, Кавказа, Прикаспия, Передней и Средней Азии.

Восточные славяне в канун создания своей государственности, в канун, когда племенные союзы начали борьбу за первенство в славянских землях, занимали свое, не похожее ни на кого из окружающих соседей место в истории Европы. В то же время восточнославянское общество несло в себе черты, общие и для других стран и народов. Так, восточные славяне оказались по темпам хозяйственного, общественного, политического, культурного развития на среднем уровне. Они отставали от западных стран — Франции, Англии. Византийская империя и Арабский халифат с их развитой государственностью, высочайшей культурой, письменностью стояли для них на недосягаемой высоте, но восточные славяне шли вровень с землями чехов, поляков, скандинавов, значительно опережали еще находившихся на кочевом уровне венгров, не говоря уже о кочевниках-тюрках, угро-финских лесных жителях или живущих изолированной и замкнутой жизнью литовцев.

???

1. Найдите на карте основные восточнославянские племенные союзы, дайте краткую характеристику местам их поселения и занятиям.

2. Кто был соседями племенных союзов восточных славян? Какие отношения складывались у восточных славян со своими соседями?

3. Охарактеризуйте хозяйство и социальные отношения восточных славян в VIII — IX вв. Чем вы объясняете изменения, которые происходили в социальных отношениях восточных славян?

4. Чем родовая община отличается от соседской? О чем свидетельствует становление соседской общины?

5. Какие задачи выполняли славянские города? Каковы были условия их возникновения?

6. Покажите на карте основные пути, которые восточные славяне использовали для торговли с другими странами. С кем и чем они торговали?

Понравилась статья? Поддержите нас донатом. Проект существует на пожертвования и доходы от рекламы

германо-славянских гибридных названий в восточногерманской топонимии – DOAJ

Abstract

Читать онлайн

Статья посвящена топонимике восточной части современной Германии, где славянские и германские племена контактировали на протяжении нескольких столетий: в VII в. славяне вытеснили германские племена с этой территории; затем, с начала 10 в., местность начала заселяться германцами, что привело к славяно-германскому двуязычию (к 13 в. стало очевидным преобладание германского населения). Автор утверждает, что эти этноязыковые контакты отражаются в заимствованиях географических названий и терминов, а также в германо-славянских «гибридных» топонимах, которые автор предлагает называть гибридонимами. Славяне охотно заимствовали древнегерманские («прагерманские») топонимы, гибридонимы, несущие следы позднепраславянского языка. Автор тщательно анализирует ряд гибридных топонимов (Боргишайн, Йенц, Лейпциг, Йенциг), сводя их к одному топонимическому типу, состоящему из германской основы и славянских суффиксов. Большая часть статьи обсуждает термины «гибрид» и «гибридизация» применительно к географическим названиям и пытается теоретически обосновать термин «гибридоним».

славяне вытеснили германские племена с этой территории; затем, с начала 10 в., местность начала заселяться германцами, что привело к славяно-германскому двуязычию (к 13 в. стало очевидным преобладание германского населения). Автор утверждает, что эти этноязыковые контакты отражаются в заимствованиях географических названий и терминов, а также в германо-славянских «гибридных» топонимах, которые автор предлагает называть гибридонимами. Славяне охотно заимствовали древнегерманские («прагерманские») топонимы, гибридонимы, несущие следы позднепраславянского языка. Автор тщательно анализирует ряд гибридных топонимов (Боргишайн, Йенц, Лейпциг, Йенциг), сводя их к одному топонимическому типу, состоящему из германской основы и славянских суффиксов. Большая часть статьи обсуждает термины «гибрид» и «гибридизация» применительно к географическим названиям и пытается теоретически обосновать термин «гибридоним».

Ключевые слова

- праславянский язык

- сербские языки

- Древнегерманские языки

- немецкий язык

- топонимика

- гибридные географические названия

- Славяно-германское двуязычие

Сколько людей говорят по-русски и где на нем говорят?

Вы когда-нибудь задумывались о том, как далеко ушли корни русского языка? От Москвы до Молдавии мы посмотрим, сколько людей в мире говорят по-русски.

Краткая история русского языка

Как и подавляющее большинство европейских языков, русский ведет свое происхождение от индоевропейских корней. В конце концов, когда славянские племена начали селиться в Восточной Европе, их язык начал дифференцироваться в то, что в настоящее время считается праславянским языком в раннем средневековье, что дало начало славянской семье языков.

Русский — один из трех существующих основных языков восточнославянской подсемьи, но он не возник как отдельный язык до позднего Средневековья. Стандартный русский язык (основанный на московском диалекте) стал официальным языком в середине 1800-х годов. Раньше восточнославянский был по сути тем же, что и «древнерусский» — прообраз современного русского, украинского и белорусского языков.

Где в мире говорят по-русски?

Русский язык является официальным языком России, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана, а также считается неофициальным лингва-франка в Украине и многих странах бывшего СССР. К ним относятся Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Есть также заметный контингент русскоязычных на Кипре, в Финляндии, Венгрии, Монголии, Польше, Китае, США и Израиле.

К ним относятся Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Есть также заметный контингент русскоязычных на Кипре, в Финляндии, Венгрии, Монголии, Польше, Китае, США и Израиле.

По сути, если вы находитесь где-нибудь в Восточной Европе, вы, вероятно, сможете справиться с базовым русским языком в заднем кармане.

Сколько людей в мире говорят по-русски?

По данным Ethnologue, в мире насчитывается около 258 миллионов русскоязычных. Однако эта оценка, вероятно, завышена, потому что она учитывает многие группы населения, которые по происхождению являются русскими, но которые, возможно, больше не говорят на этом языке. Считая только носителей языка, их около 153 миллионов.

здесь было примерно 166 миллионов носителей русского языка в мире, что ставит его на восьмое место в списке самых распространенных языков в мире. Среди первых языков на русский приходится 2,3 процента населения мира.

Сколько людей говорят по-русски в США?

Русский язык впервые коснулся берегов современных Соединенных Штатов в 18 веке, когда русские землепроходцы прибыли на Аляску. С этого времени различные группы иммигрантов рассеялись по Соединенным Штатам.

С этого времени различные группы иммигрантов рассеялись по Соединенным Штатам.

Согласно данным переписи населения 2011 года, сегодня в Соединенных Штатах проживает около 900 000 русскоязычных из общего числа населения в 297 миллионов человек. В штате Нью-Йорк проживает большинство американцев, говорящих по-русски, примерно 30 процентов населения. В Калифорнии также проживает более 110 000 русскоязычных, за ними следуют Нью-Джерси и Иллинойс, в каждом из которых проживает около 40 000 русскоязычных.

Сколько людей в Европе говорят по-русски?

Русский — самый географически распространенный язык во всей Евразии и самый популярный родной язык в Европе. Русскоязычных в России около 138 миллионов человек, за ними по популярности следуют Украина (14,3 миллиона), Беларусь (6,9 миллиона человек).млн), Польше (6,9 млн) и Казахстане (3,8 млн).

В целом, плюс-минус 221 миллион русскоязычных жителей Европы.

Сколько людей говорят по-русски в остальном мире?

Как и многие страны Европы, Россия прошла через период колонизации, приведшей к порабощению людей в Африке. Хотя у России больше нет официального присутствия на континенте, в Африке по-прежнему проживают большие группы русскоязычных. Азербайджан может иметь до 4,9миллионов носителей русского языка, хотя лишь небольшая часть из них является носителями языка. Точно так же в Эстонии русскоязычное население составляет около 1,1 миллиона человек.

Хотя у России больше нет официального присутствия на континенте, в Африке по-прежнему проживают большие группы русскоязычных. Азербайджан может иметь до 4,9миллионов носителей русского языка, хотя лишь небольшая часть из них является носителями языка. Точно так же в Эстонии русскоязычное население составляет около 1,1 миллиона человек.

Кроме того, есть группы русскоязычных, которые появляются по всему миру из-за исторических моделей иммиграции, а также современных политических и экономических причин. В Израиле проживает значительное русскоязычное население, около миллиона человек говорит по-русски, а в соседней Турции проживает около 600 000 человек. В Китае насчитывается до 700 000 человек, говорящих на нем, почти все из которых говорят на нем как на втором языке. В Австралии проживает до 120 000 русскоязычных, в Канаде — около 530 000, и даже в Южной Америке есть несколько «карманов»: около 14 000 говорящих в Уругвае и, возможно, около 30 000 в Аргентине.

Сколько людей говорят по-русски в Интернете?

Интернет — это, конечно, не страна, но стоит отметить, что русский язык в сети играет огромную роль.