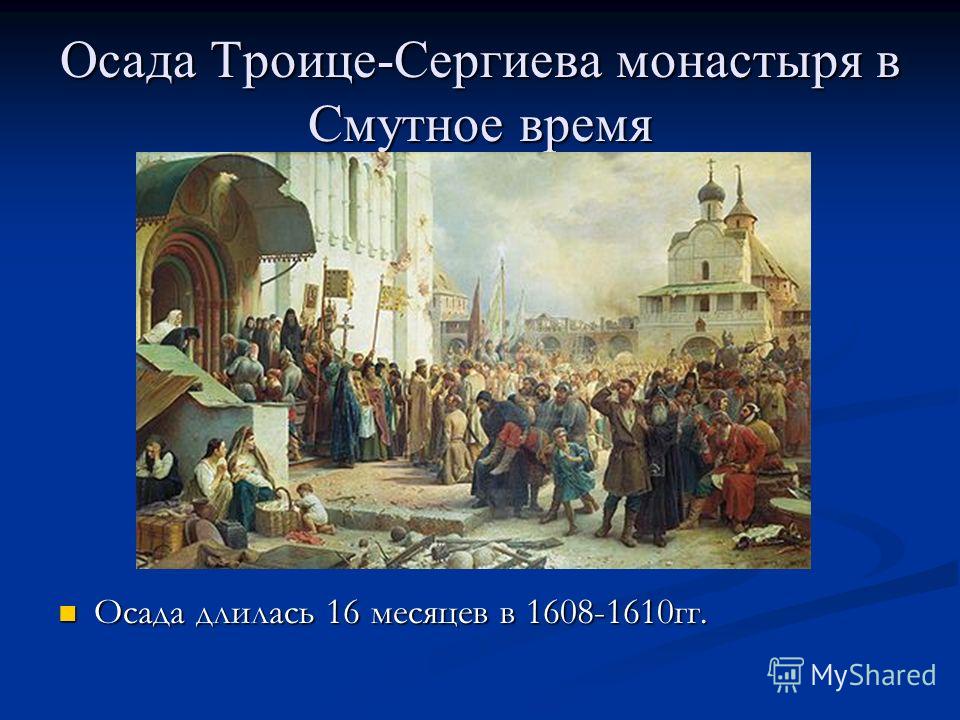

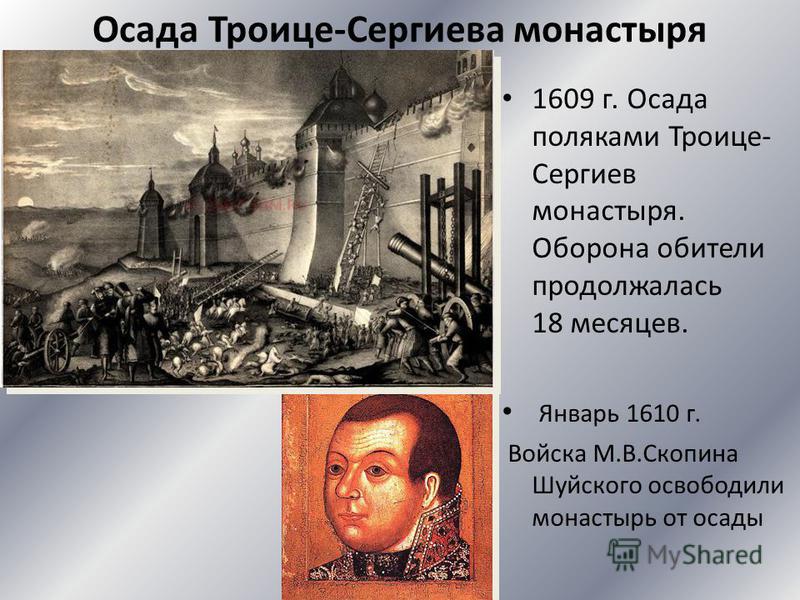

Троице-Сергиев монастырь — неприступная крепость

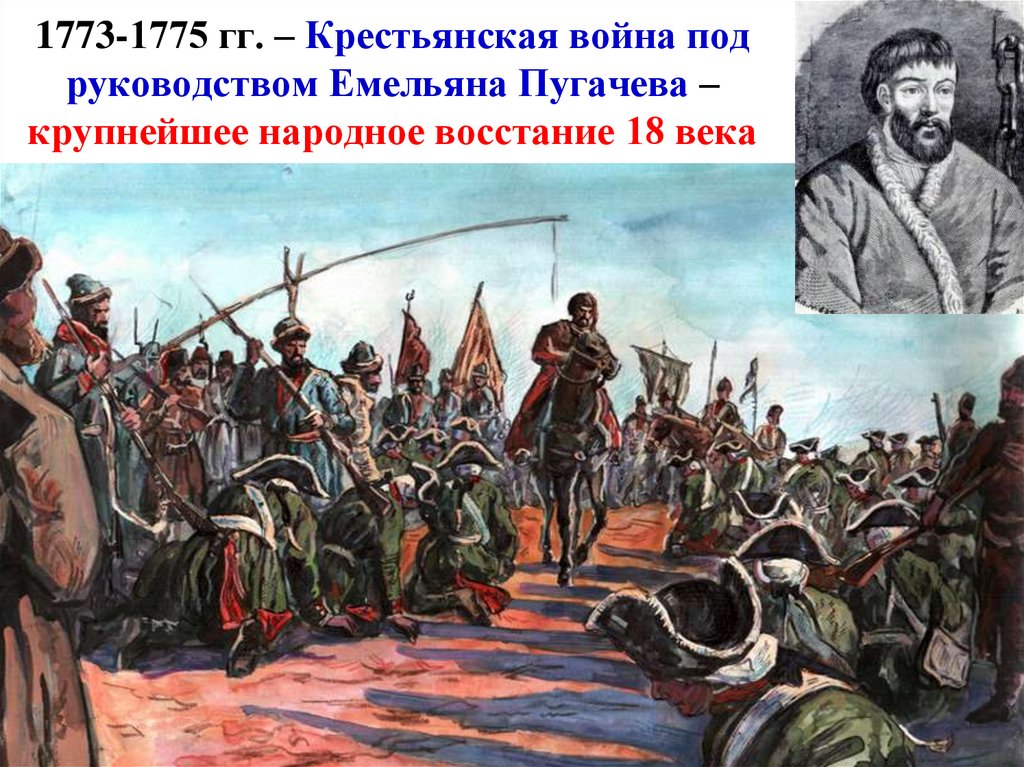

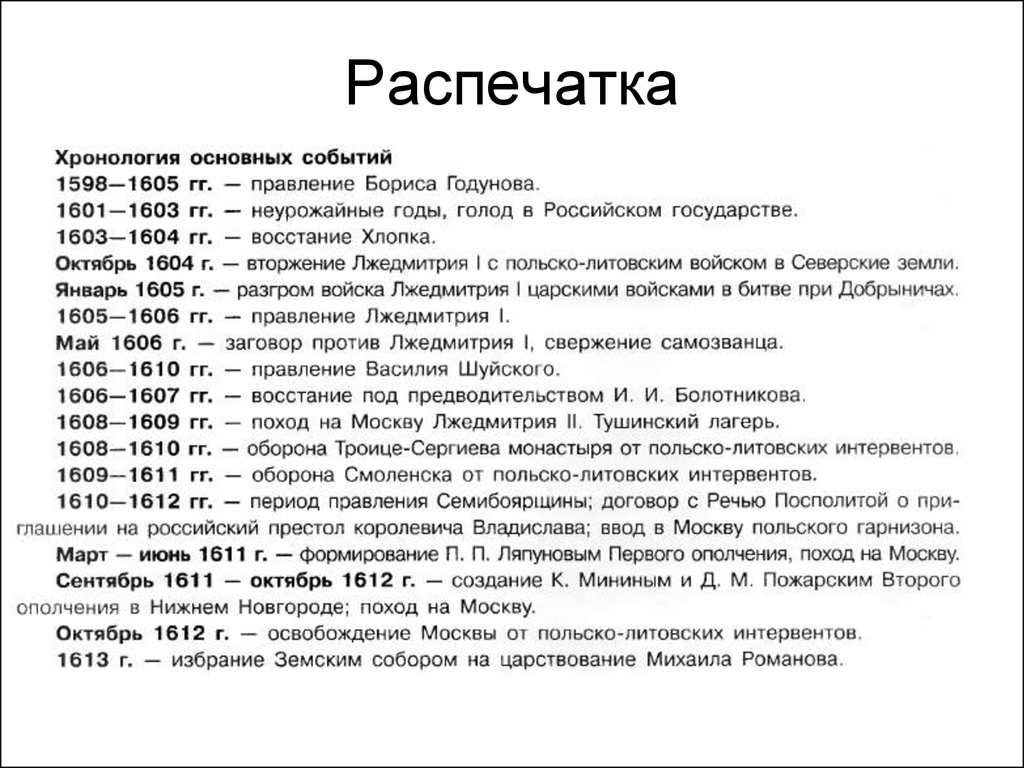

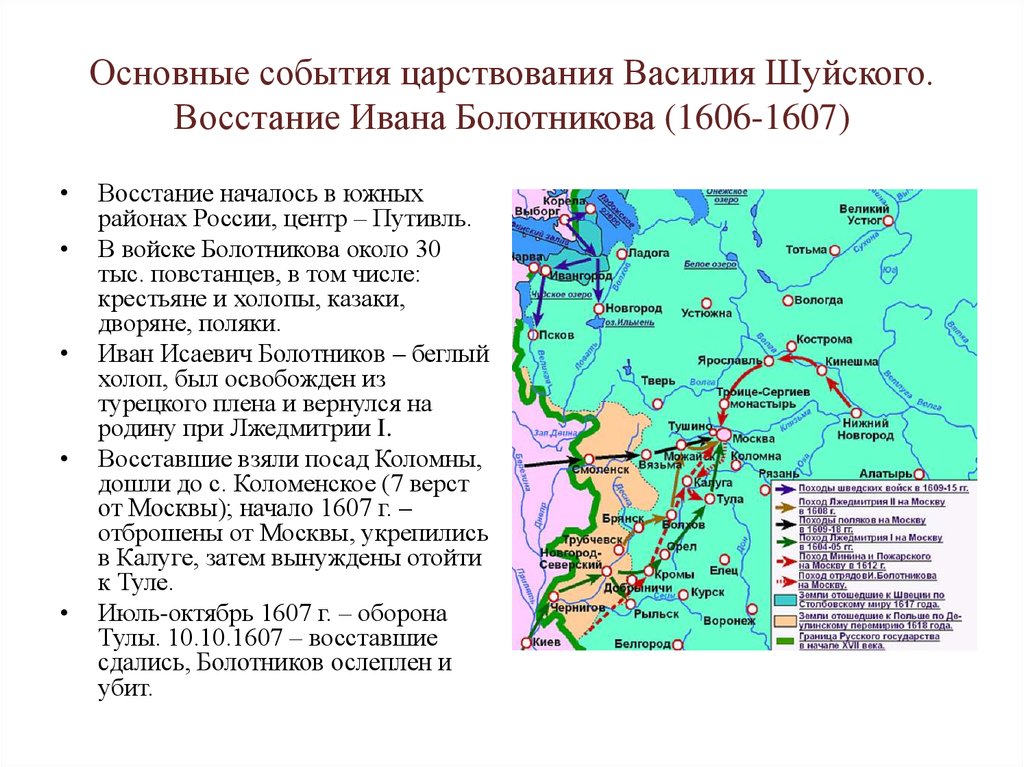

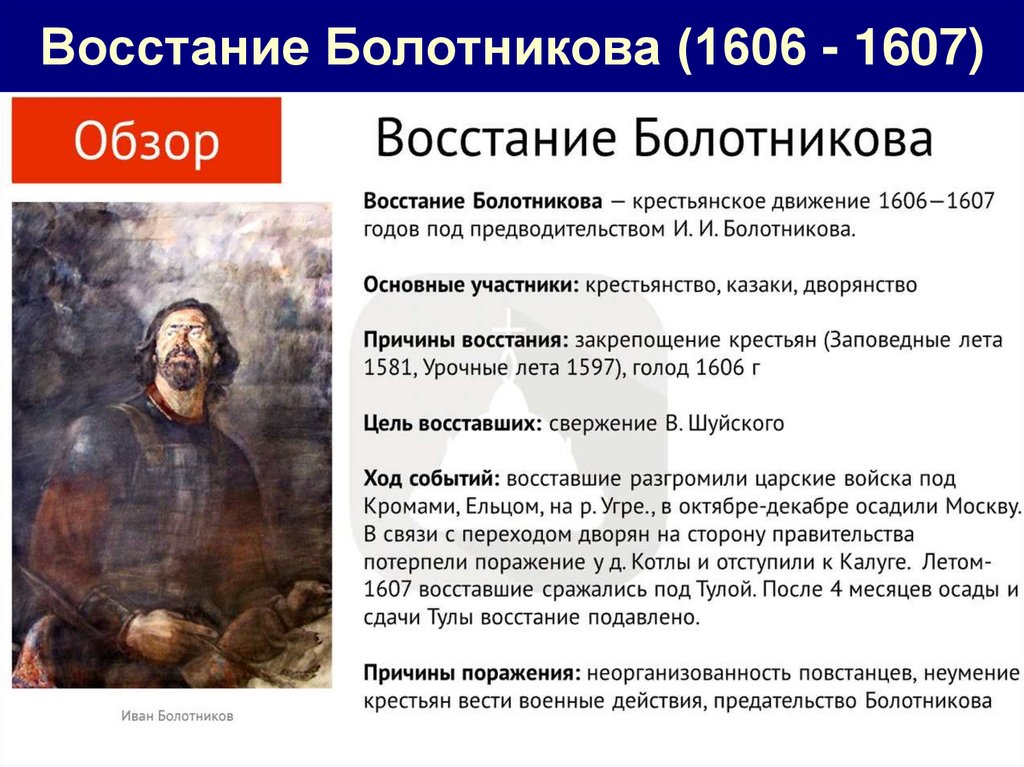

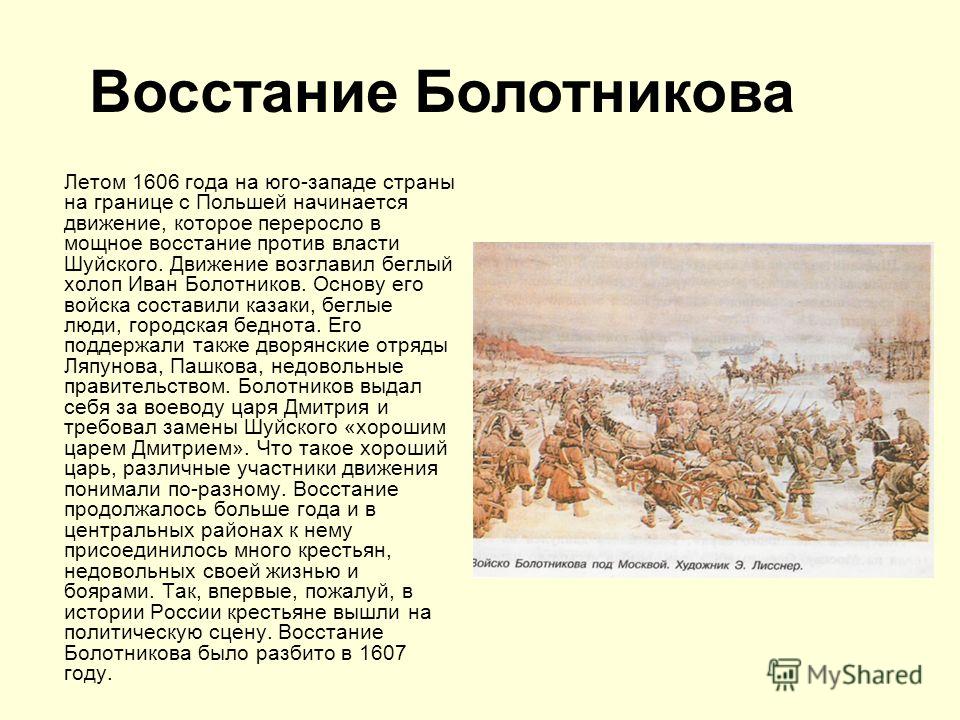

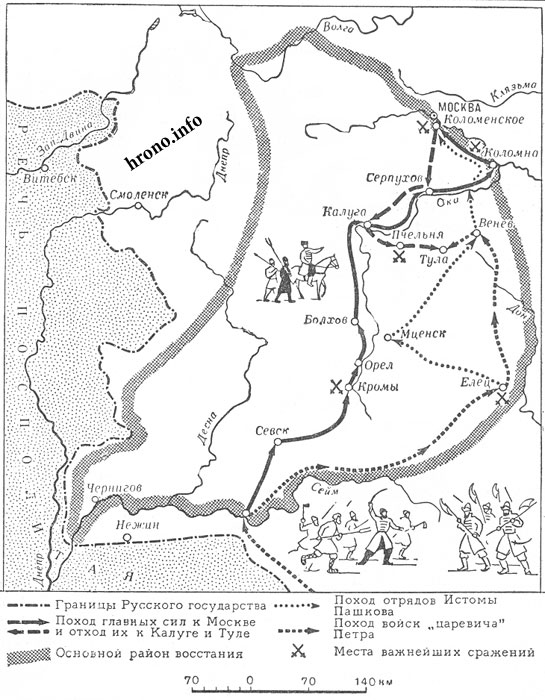

Василий Шуйский венчался на царство 1 июня 1606 г. Новым Патриархом всея Руси был поставлен митрополит Казанский Гермоген. Но через месяц после майских событий быстро распространился слух, что «царь Димитрий» жив, а вместо него снова был убит другой человек. Таким слухам верили не только жители русских окраин, но даже некоторые москвичи. «Единому только Богу ведомо, — писал голландский купец и дипломат Исаак Масса, бывший очевидцем майских событий, — откуда вдруг в стране пошел слух и распространилась молва, что Димитрий, которого считали убитым в Москве, еще жив, да и многие твердо ему верили, также некоторые и в самой Москве» [1].I Масса утверждал, что самозванец был убит, и что он сам видел его труп на Красной площади. [2]

Правительство Шуйского старалось укрепить свое положение. В государственных грамотах народу разъяснялось, что убитый самозванец был не царевич Димитрий, а беглый монах Гришка Отрепьев. Мощи настоящего царевича Димитрия торжественно перенесли из Углича в Москву. Чтобы примирить народ с памятью Бориса Годунова, боровшегося с самозванцем, царь Шуйский приказал взять тела Годуновых и торжественно перезахоронить в Троице-Сергиевом монастыре. (Там они почивают до настоящего времени в особом склепе.)

Мощи настоящего царевича Димитрия торжественно перенесли из Углича в Москву. Чтобы примирить народ с памятью Бориса Годунова, боровшегося с самозванцем, царь Шуйский приказал взять тела Годуновых и торжественно перезахоронить в Троице-Сергиевом монастыре. (Там они почивают до настоящего времени в особом склепе.)

В Москву был вызван бывший Патриарх Иов, чтобы он простил и разрешил москвичей от совершенных ими преступлений — нарушения крестного целования и присяги дому Годуновых, а также убийства юного царя Федора Борисовича. В свое время владыка Иов предал изменников анафеме. Церковное прещение должен был снять тот, кто его наложил. Поэтому разрешение, полученное от Патриарха Гермогена, было признано недостаточным. 20 февраля 1607 г. святитель Иов разрешил жителей Москвы от клятвопреступления.

Усыпальница Годуновых. Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Но многие простые русские люди, никогда не видевшие ни сына Иоанна Грозного, ни первого самозванца, продолжали думать, что к ним действительно идет настоящий царевич Димитрий, который может прогнать боярского царя и дать им лучшую жизнь.

Но праздновать победу Шуйскому было рано. В Польше нашелся новый самозванец, принявший на себя имя царевича Димитрия. [3] Происхождение его было никому не известно. Для Лжедмитрия II была разработана в Польше подробная инструкция, «как ему действовать для собственной безопасности и для введения унии в Московском государстве». По этой инструкции предлагалось соединение Русского государства с Польшей и подчинение Русской Церкви Римскому папе.

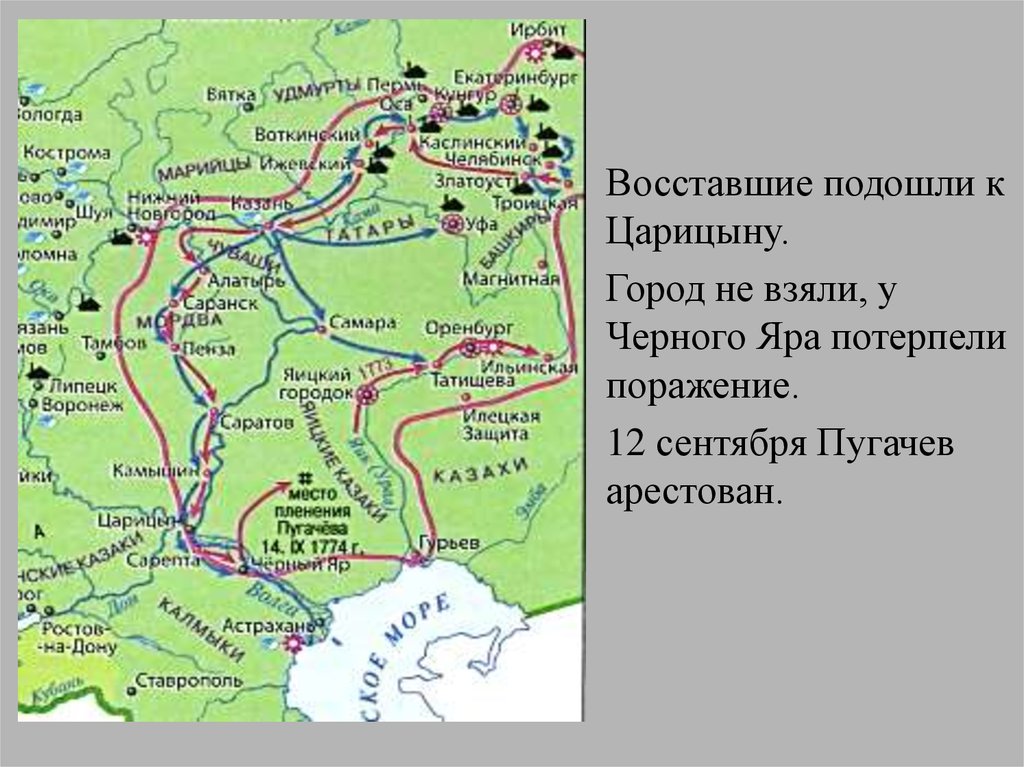

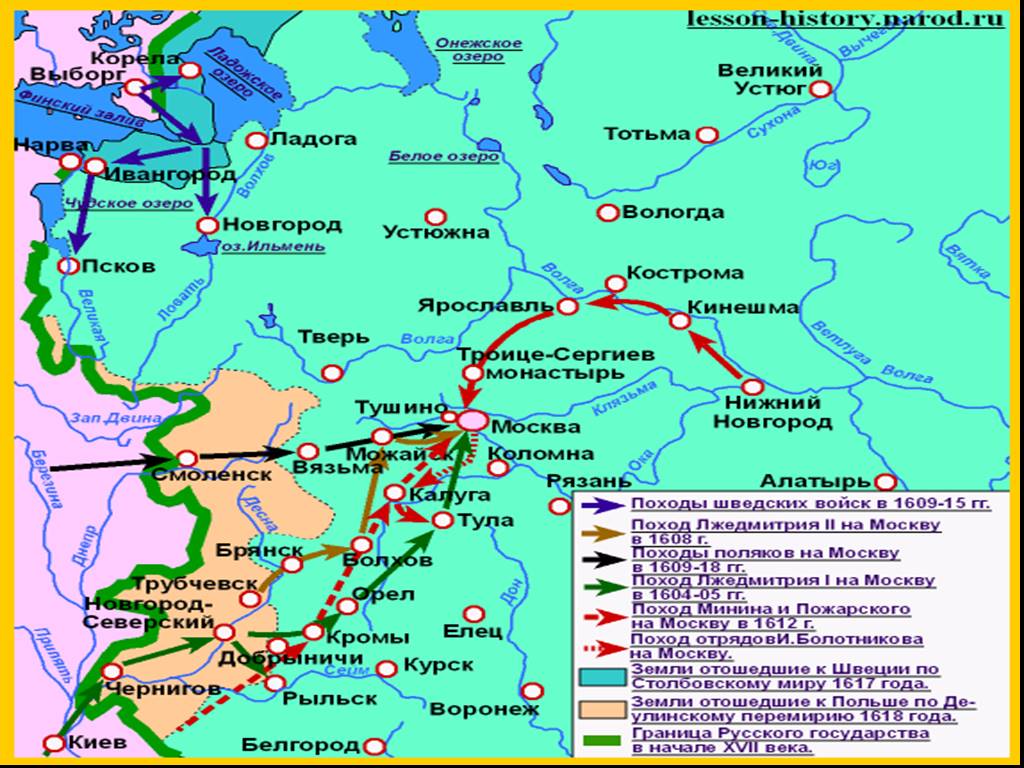

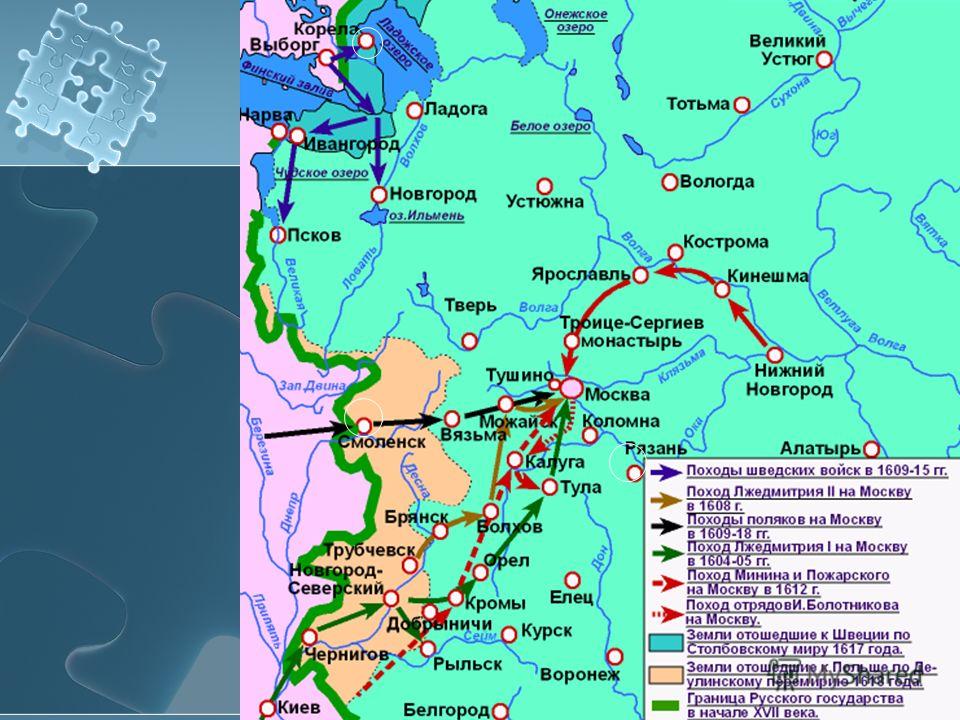

Выступление второго Лжедмитрия, как и первого, началось с Северской Украины. Здесь скопилось много беглых крестьян и преступников, которые сразу признали власть самозванца. На помощь ему пришли три тысячи запорожцев и пять тысяч донских казаков. Но главную военную силу Лжедмитрия II составляли отряды польских панов и шляхтичей. В течение зимы 1606-1607 гг. самозванец достиг больших успехов и в июне 1608 г. I подошел к Москве, расположившись у села Тушина. По названию этого села второй самозванец получил впоследствии прозвище «Тушинский вор». [5] Надежда на «хорошего царя» способствовала успеху самозванца среди крестьян и низов посадского населения. Некоторые бояре-изменники для достижения своих корыстных целей стали помогать польско-литовским интервентам.

Над Русской землей снова нависла большая опасность. Лжедмитрий II и его польские военачальники рассылали из Тушина в разные стороны свои отряды, и многие города без сопротивления переходили на сторону самозванца. К осени 1608 г. под властью тушинцев фактически оказалось все верхнее и среднее Поволжье и многие местности Севера и центра России, а столица государства находилась на осадном положении. [6]

К осени 1608 г. под властью тушинцев фактически оказалось все верхнее и среднее Поволжье и многие местности Севера и центра России, а столица государства находилась на осадном положении. [6]

Но полной блокаде Москвы препятствовал Троице-Сергиев монастырь, представлявший собой в то время сильную крепость. Через монастырь правительство Шуйского поддерживало связь с неверными и восточными городами и получало от них подкрепление. Поэтому взятие Троицкого монастыря имело важное стратегическое значение для поляков, которых к тому же привлекали собранные здесь большие материальные богатства и сокровища.

События Смутного времени особо возвысили историческое значение Троице-Сергиева монастыря. В это трудное для русского народа время обитель Преподобного Сергия явилась оплотом его гражданской и религиозной свободы. С момента появления Лжедмитрия II троицкие иноки стояли на стороне законной власти и призывали народ твердо противиться врагам. Поэтому польский воевода Ян Сапега, убеждая самозванца захватить Троицкий монастырь, говорил ему: «О царю великий Димитрий Иванович! Доколе стужают твоему благородству граворонове сии? Не токмо убо на путех вестников наших преемлют, но наипаче же повсюду имеют многи советники и вся грады развращают; и всех всяко укрепляют, еже не покорятися величеству твоему. .. но служити учат царю Шуйскому. Да повелит твое благородие всяко смирити сих; и аще не покорятся, то рассыплем в воздух прахом вся жилища их». [7]

.. но служити учат царю Шуйскому. Да повелит твое благородие всяко смирити сих; и аще не покорятся, то рассыплем в воздух прахом вся жилища их». [7]

Надеясь на легкий успех, польские паны Сапега и Лисовский решили напасть на Троицкий монастырь. Про Лисовского было известно, что он за свои преступления был «изгнанник из своей земли и чести своей отчужден». [8] 23 сентября 1608 г. поляки появились у стен монастыря. День памяти Преподобного Сергия Радонежского, 25 сентября (8 октября по новому стилю), братия обители и все собравшиеся под покров Игумена земли Русской встретили горячей молитвой о защите от врагов. После молебна они принесли пред его честными мощами присягу о том, чтобы сидеть в осаде без измены, и при этом целовали крест. Когда через несколько дней Сапега и Лисовский предложили сдать монастырь, то архимандрит Иоасаф и воеводы по общему согласию Дали им твердый ответ: «Да весть ваше темное державство, гордии чачальницы Сапега и Лисовский, векую нас прельщаете Христово стадо православных христиан.

Великий князь Василий Шуйский IV Шуйский

Силы противников были неравны. По мнению многих церковных и гражданских историков, число защитников монастыря, способных носить оружие, составляло не более 2400, в то время как численность осаждавших достигала 30 тыс. человек. [11] Обороной монастырской крепости руководили князь Григорий Борисович Долгорукий и боярин Алексей Голохвостов.

Получив решительный отказ осажденных сдать монастырь, поляки 30 сентября предприняли первый приступ, который был легко отбит. После такой неудачи они начали артиллерийский обстрел монастыря из шестидесяти трех орудий, продолжавшийся шесть недель. В ночь на 14 октября Сапега, раздраженный удачными вылазками осажденных, снова повел свое войско на штурм монастыря. Но защитники искусной стрельбой из пушек даже близко не подпустили врагов к своим стенам.

Осада Троице-Сергиевой Лавры. В.П. Верещагин. 1891 г.

В конце октября после допроса пленного польского ротмистра Брушевского стало известно, что поляки ведут подкоп под стены. Страшная весть не поколебала мужества осажденных. Они стали предпринимать все возможные меры, чтобы предотвратить взрыв и разрушение стен. Вскоре удалось установить место подкопа, направленного к Пятницкой башне. 9 ноября подкоп был взорван. Во время этой вылазки крестьяне Шилов и Слота из монастырского села Клементьева совершили подвиг самопожертвования, вошедший в историю: ликвидировав подкоп, сами они погибли во время взрыва.

Успешной защите Троицкого монастыря способствовало упование его защитников на всесильную помощь Божию и ходатайство его небесного покровителя, Преподобного Сергия, которому Божия Матерь еще при жизни обещала быть неотступной от обители. Святой неоднократно являлся троицким инокам и ратникам во время осады, ободряя и утешая их. Но не одним защитникам своей обители являлся Преподобный Сергий. Враги тоже видели его как грозного заступника и хранителя Троицкого монастыря. В ночь с 3 на 4 ноября поляки и казаки видели, как вокруг стен обители ходили два старца, похожие на чудотворцев Сергия и Никона. Один из них кадил стены монастыря и осенял их крестом, другой окроплял их святой водой.

Не сумев овладеть крепостью, поляки удалились на зиму в свои лагеря. Вскоре Лисовский с отрядом отделился от Сапеги и отправился грабить северные города. Наступившая зима 1608-1609 гг. принесла осажденным новые тяготы. Ценой крови приходилось добывать защитникам воду, дрова и продукты. В стенах монастыря собралось множество жителей окрестных сел и деревень, искавших здесь защиты от тушинцев. В начале зимы от сильной тесноты, недостатка чистой воды и свежих продуктов среди насельников началась цинга. Болезнь уносила ежедневно десятки людей. Умиравших с трудом успевали причастить Святых Тайн. Отпевание совершалось с утра до вечера. Скончалось большинство иеромонахов и иереев, имевших непосредственное соприкосновение с больными. Монахи не успевали копать могилы и часто вместе клали по тридцать-сорок человек. В течение шести месяцев от губительных болезней умерло 297 старых иноков, 500 новопостриженных и 2125 воинов. Кроме того много было умерших стариков, женщин и детей, которых никто не считал. [14]

В течение шести месяцев от губительных болезней умерло 297 старых иноков, 500 новопостриженных и 2125 воинов. Кроме того много было умерших стариков, женщин и детей, которых никто не считал. [14]

Для защиты монастыря осталось очень малое войско. Воевода Долгорукий и архимандрит Иоасаф через находившегося в Москве троицкого келаря Авраамия Палицына обратились к царю Василию Шуйскому с просьбой о помощи. Но Москва, окруженная врагами, в то время сама испытывала большие трудности. В создавшихся условиях царь не в состоянии был помочь. За Троицкий монастырь вступился Святейший Патриарх Гермоген. Он предупредил царя и бояр, сказав, что «если будет взята обитель Преподобного Сергия, то погибнет весь предел Российский до окиана-моря, и царствующему граду настанет конечная теснота» [15]. Тогда царь выделил 60 человек под командой Сухого-Осташкова и дал им 20 пудов пороха. Келарь Авраамий присоединил к отряду Осташкова 20 монастырских слуг, находившихся на Троицком подворье. [16] Этот небольшой отряд, пробившийся к осажденным в феврале 1609 г., стал для них существенной поддержкой.

[16] Этот небольшой отряд, пробившийся к осажденным в феврале 1609 г., стал для них существенной поддержкой.

Для прекращения смертоносной болезни в среде осажденных архимандрит Иоасаф последовал обычаю предков строить обыденные церкви и устроил в Успенском соборе придел во имя святителя и чудотворца Николая, 9 мая освятив его. После этого болезнь стала ослабевать и вскоре совсем прекратилась.

С наступлением весны Сапега решил возобновить военные действия. Он считал, что долговременная осада, эпидемия, голод и холод не только значительно сократили число осажденных, но и сломили их дух. В самом деле, ряды защитников сильно поредели. При обороне стен монастыря и в частых вылазках погибло много бойцов, еще больше их умерло от болезней. Но укрепляемая невидимым, а иногда и видимым чудесным предстательством «взбранного воеводы» великого аввы Сергия, основанная им обитель продолжала успешно отражать натиск врага.

Вечером 27 мая поляки начали новый штурм. После пламенной молитвы Святой Троице и Преподобному Сергию осажденные приготовились к бою. Афанасий Ощерин, Паисий Литвин, Гурий Шишкин приняли начальство над горсткой оставшихся защитников. Воевода Долгорукий с сыном находились на самых опасных местах. Когда поляки, прикрываясь большими деревянными щитами, двинулись на приступ, монахи и все, кто только мог, от мала до велика, встали на защиту стен. Мужчины стреляли из орудий, били врага копьями и мечами, опрокидывали лестницы со штурмующими. Женщины и дети кипятили воду, серу, смолу и выливали их на головы врагов, засыпали им глаза песком и известью. И когда к утру неприятель стал отступать, осажденные нашли в себе силы сделать вылазку и захватили 30 пленных. [17]

Афанасий Ощерин, Паисий Литвин, Гурий Шишкин приняли начальство над горсткой оставшихся защитников. Воевода Долгорукий с сыном находились на самых опасных местах. Когда поляки, прикрываясь большими деревянными щитами, двинулись на приступ, монахи и все, кто только мог, от мала до велика, встали на защиту стен. Мужчины стреляли из орудий, били врага копьями и мечами, опрокидывали лестницы со штурмующими. Женщины и дети кипятили воду, серу, смолу и выливали их на головы врагов, засыпали им глаза песком и известью. И когда к утру неприятель стал отступать, осажденные нашли в себе силы сделать вылазку и захватили 30 пленных. [17]

Весь русский народ с напряженным вниманием следил за неравным поединком малочисленных троицких защитников с отборными отрядами польско-литовских захватчиков, наводивших ужас на все северо-восточные русские земли. Героическая оборона крепости-монастыря послужила вдохновляющим примером для народных масс, которые поднялись на борьбу с врагом. [18] Во многих местах вспыхнули восстания крестьянского и посадского населения против польских интервентов и тушинских «воров». В течение зимы 1608-1609 гг. отряды восставших освободили большинство городов Поволжья и севера страны. Царь Василий Шуйский, не надеясь на силы народного движения, послал своего племянника Михаила Васильевича Скопина- Шуйского заключить договор со Швецией о приглашении в Россию шведских вспомогательных войск. Новгородское ополчение Скопина-Шуйского при помощи шведских отрядов с боями приближалось к Москве. Подошли полки из Костромы и Ярославля, из окрестных земель стекалось крестьянское ополчение. Со стороны Владимира наступали войска восставших во главе с Федором Ивановичем Шереметевым.

В течение зимы 1608-1609 гг. отряды восставших освободили большинство городов Поволжья и севера страны. Царь Василий Шуйский, не надеясь на силы народного движения, послал своего племянника Михаила Васильевича Скопина- Шуйского заключить договор со Швецией о приглашении в Россию шведских вспомогательных войск. Новгородское ополчение Скопина-Шуйского при помощи шведских отрядов с боями приближалось к Москве. Подошли полки из Костромы и Ярославля, из окрестных земель стекалось крестьянское ополчение. Со стороны Владимира наступали войска восставших во главе с Федором Ивановичем Шереметевым.

В такой обстановке Сапега и Лисовский торопились быстрее овладеть монастырем. К ним на помощь пришел с остатками своего отряда пан Зборовский, разбитый Скопиным под Тверью. Он стал смеяться над Сапегой, который, по его словам, десять месяцев не мог взять этого «вороньего гнезда». Вначале думали монастырь взять хитростью. Русские изменники боярин Салтыков и дьяк Грамотин стали увещать осажденных, что Шереметев и Скопин-Шуйский сдались самозванцу, а Москва находится в его руках. На это мужественные защитники отвечали: «Господь с нами и никто же на ны! Добро убо и красно лжете, но никто же имет вам веры; нань же пришли, творите; мы же готови есми с вами на брань». [19] После этого 31 июля объединенные силы Сапеги, Зборовского и Лисовского предприняли последний отчаянный приступ, но с большим уроном для себя были отбиты.

На это мужественные защитники отвечали: «Господь с нами и никто же на ны! Добро убо и красно лжете, но никто же имет вам веры; нань же пришли, творите; мы же готови есми с вами на брань». [19] После этого 31 июля объединенные силы Сапеги, Зборовского и Лисовского предприняли последний отчаянный приступ, но с большим уроном для себя были отбиты.

Святитель Филарет, митрополит Московский

Стремясь удержать Переяславль и Александровскую слободу, Сапега и Зборовский, оставив для продолжения осады несколько рот, двинулись навстречу Скопину-Шуйскому. Но их действия были безуспешны. Дважды потерпев поражение от царского племянника, они вынуждены были отступить: Сапега в свой лагерь под Троицким монастырем, а Зборовский с Рожинским в Тушино. В октябре М. В. Скопин послал на помощь осажденным в Троицком монастыре 900 человек от своего войска. 4 января 1610 г. подошел на помощь другой отряд под командованием Григория Валуева. Тогда соединенными силами осажденные произвели последнюю вылазку. Напав на врагов с разных сторон, они отогнали их от монастыря и разорвали кольцо осады. Так победоносно для защитников закончилась длительная (с 23 сентября 1608 г. по 12 января 1610 г.) оборона Троице-Сергиева монастыря.

Напав на врагов с разных сторон, они отогнали их от монастыря и разорвали кольцо осады. Так победоносно для защитников закончилась длительная (с 23 сентября 1608 г. по 12 января 1610 г.) оборона Троице-Сергиева монастыря.

Таким образом, обитель Преподобного Сергия, по слову святителя Филарета Московского, оказалась почти единственной территорией в России, «не оскверненной ни самозванческой Смутой, ни иноземным обладанием. Все опасности и бедствия Лавра Сергиева мужественно претерпела, и страждущее Отечество увидело в ней пример твердости, какой не показали и города многолюднейшие». [20] Ни ожесточенные вражеские штурмы, ни недостаток свежей воды и продуктов, ни болезни, ни засылка лазутчиков, ни зимние холода — ничто не смогло сломить мужества и воли к победе у защитников Троицкого монастыря, подкрепляемых помощью свыше. Неприступный монастырь-крепость стал для опытных польских полководцев Яна Петра Сапеги и Александра Юзефа Лисовского могилой их воинской славы. Недаром польские историки отмечали впоследствии, что Троицкая обитель «была вооружена людьми, железом и мужеством», а также что «Лисовский под одним Троицким монастырем претерпел более, чем во всех провинциях и городах, им покоренных и разоренных». [21]

[21]

Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский

Защита монастырской крепости сыграла большую роль в общей борьбе с интервентами. Она способствовала освобождению важной в стратегическом отношении Ярославской дороги. Именно отсюда пришла действительная помощь Москве. «Таким образом, оборона Троице-Сергиева монастыря приобрела значение одного из важных звеньев общенародной национальной борьбы за освобождение Москвы и России». [22]

Но на этом не закончились боевые испытания Троицкого монастыря. Польский король Сигизмунд III не оставил надежды на захват русских земель. В 1618 г. к Москве подошли войска польского королевича Владислава, претендовавшего на русский престол. На соединение с ним от Переяславля-Залесского шел пан Чаплинский, который неожиданно появился под Троицкой крепостью. Монастырские стрельцы и окрестные жители после боя отогнали его.

Затем появился сам королевич Владислав, желавший после неудачи под Москвой вознаградить себя взятием богатого монастыря. Но сильный артиллерийский огонь, которым встретила врага прославленная крепость, сразу лишил его всяких иллюзий относительно легкой победы. Понимая безвыходность своего положения, поляки не решились повторно осаждать монастырь, а стали искать мирных переговоров. 1 декабря 1618 г. в монастырском селе Деулино было подписано перемирие между Россией и Польшей. В память об этом событии монастырь через год построил в Деулине церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского, а само село долгое время называлось Мирным. [23]

Но сильный артиллерийский огонь, которым встретила врага прославленная крепость, сразу лишил его всяких иллюзий относительно легкой победы. Понимая безвыходность своего положения, поляки не решились повторно осаждать монастырь, а стали искать мирных переговоров. 1 декабря 1618 г. в монастырском селе Деулино было подписано перемирие между Россией и Польшей. В память об этом событии монастырь через год построил в Деулине церковь во имя Преподобного Сергия Радонежского, а само село долгое время называлось Мирным. [23]

Панорама Троице-Сергиевой Лавры. Современный вид.

Фото: А.Джус

Героическая оборона Троице-Сергиева монастыря в начале XVII в. от польско-литовских интервентов вошла яркой страницей в летопись истории Русской Церкви и государства. Она «навсегда останется в памяти русского народа как пример беззаветной преданности своей Родине, геройства, самопожертвования во имя победы над врагом». [24]

Протоиерей Анатолий Лазарев. Троице-Сергиева обитель в истории Русской Церкви и государства. Москва. Издательский дом «Никея». 2015

Троице-Сергиева обитель в истории Русской Церкви и государства. Москва. Издательский дом «Никея». 2015

Примечания:

[1] Ключевский В. О. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1958.

[2] Масса Исаак. Краткое известие о Московии в начале XVII века. М., 1937.

[3] С начала XVII в. самозванство стало хронической болезнью Русского государства. Еще при жизни Лжедмитрия I появился среди терских казаков самозванец Лжепетр, объявивший себя сыном царя Феодора Иоанновича. Он после поражения Болотникова был казнен Шуйским. В дальнейшем в течение ста лет то тут, то там появлялось множество самозванцев, претендовавших на царскую власть.

[4] Соловьев С. История России с древнейших времен. Т. 8. Изд. 4. М., 1883.

[5] Вором в то время называли вообще любого преступника, а похититель чужой собственности именовался татем.

[6] Краткая история СССР.Ч. 1. Изд. 2. АН СССР. Л., 1972.

[7] Костомаров Н. И. Собрание сочинений. Кн. 2. СПб., 1904.

И. Собрание сочинений. Кн. 2. СПб., 1904.

[8] Соловьев С. История России с древнейших времен. Т. 8. Изд. 4. М., 1883.

[9] Марков С. В. Что спасло Россию в смутное время самозванцев? М., 1901.

[10] Марков С. В. Что спасло Россию в смутное время самозванцев? М., 1901.

[11] Многие церковные и гражданские историки считают, что число осаждавших Троице-Сергиев монастырь поляков, литовцев и русских изменников было примерно 30 тыс. человек. Однако профессор Е. Е. Голубинский сокращает эту цифру вдвое, то есть до 15 тыс. Свое мнение он построил в основном на собственных предположениях и не аргументировал фактическим материалом [27, с. 300-303].

[12] Авраамий Палицын. Сказание об осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и бывших потом в России мятежах. М., 1784.

[13] Авраамий Палицын. Сказание об осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и бывших потом в России мятежах. М., 1784.

[14] Соловьев И. , прот. Осада Свято-Троицкия Сергиевы Лавры польскими и литовскими войсками под предводительством Лисовского и Сапеги. Троице-Сергиева Лавра, 1909.

, прот. Осада Свято-Троицкия Сергиевы Лавры польскими и литовскими войсками под предводительством Лисовского и Сапеги. Троице-Сергиева Лавра, 1909.

[15] Костомаров Н. И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия. СПб., 1904.

[16] Костомаров Н.И. Собрание сочинений. Кн. 1. СПб., 1904.

[17] Николаева Т. В. Народная защита крепости Троице-Сергиева монастыря в 1608-1610 годах. М., 1954.

[18] Козаченко А. И. Разгром польской интервенции в начале XVII века. М., 1939.

[19] Авраамий Палицын. Сказание об осаде Троицкого Сергиева монастыря от поляков и бывших потом в России мятежах. М., 1784.

[20] Прибавления к изданию творений святых отцев. Ч. 10. М., 1860.

[21] Горский А. В., прот. Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры с приложением архим. Леонида (Кавелина). М., 1890.

[22] Сказания Авраамия Палицына. Изд. АН СССР. М.-Л., 1955.

[23] Воронин Н. Троице-Сергиева Лавра. М., 1968.

М., 1968.

[24] Николаева Т. В. Народная защита крепости Троице-Сергиева монастыря в 1608-1610 годах. М., 1954.

STSL.Ru

Теги: История Московского края

30 сентября 2016

Поделиться

С Богом в душе и отвагой в сердце: как защищали Троице-Сергиев монастырь

4 ноября наша страна отмечает День народного единства

В этот день ополченцы освободили Москву от польских интервентов. В августе 1612 года отряды ополченцев разбили под Москвой польскую армию, а уже 4 ноября капитулировал и польский гарнизон в Кремле. Среди событий, предшествовавших этой победе, мы должны выделить героическую оборону Троице-Сергиева монастыря.

Смутное времяК чести наших предков, в трудные годы Смуты они не пошли по путям, предложенным авантюристами и зарубежными эмиссарами. Народ выстоял благодаря своей стойкости и свято чтимым заветам предков, отстоял и целостность своей страны, и её независимость. Но до окончательной победы предстояло пережить ещё долгие годы, а пока…

Но до окончательной победы предстояло пережить ещё долгие годы, а пока…

С.Д. Милорадович. Оборона Троице-Сергиевой лавры

Источник: commons.wikimedia.org

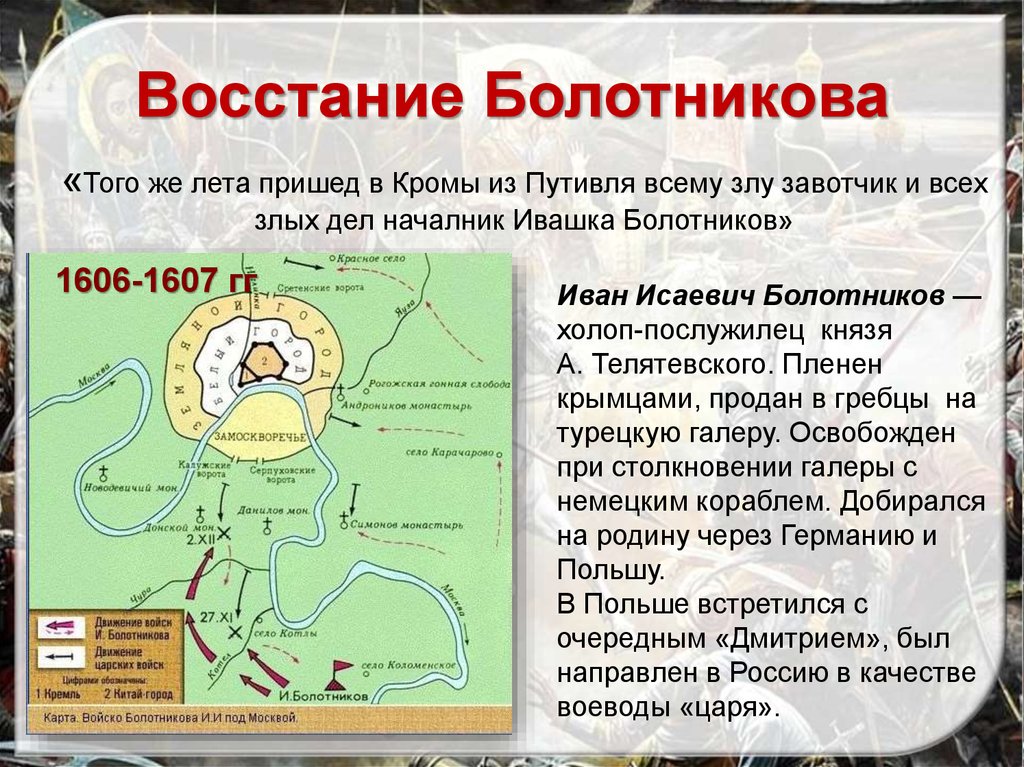

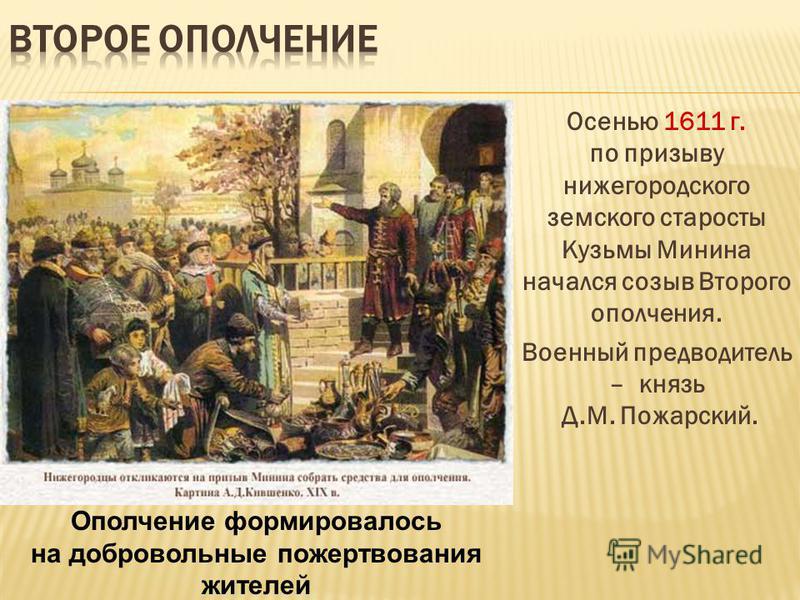

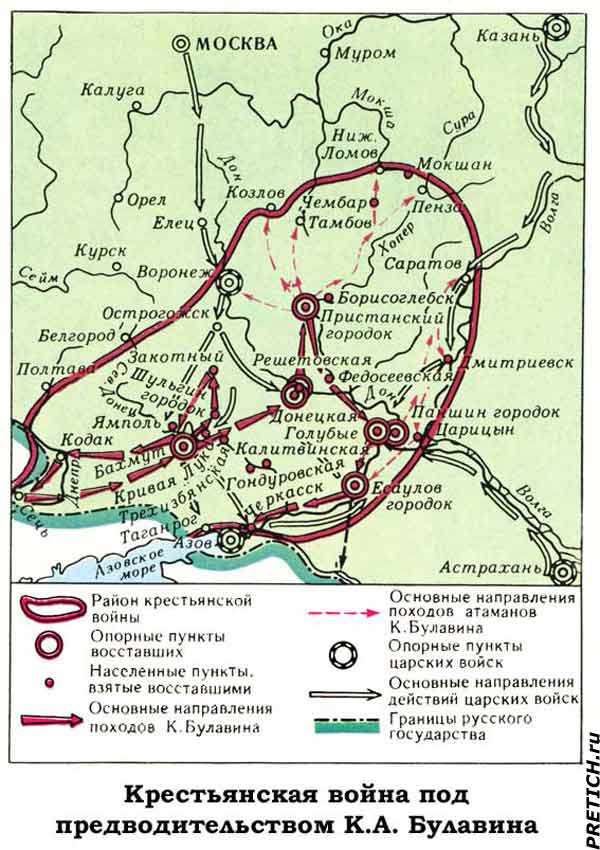

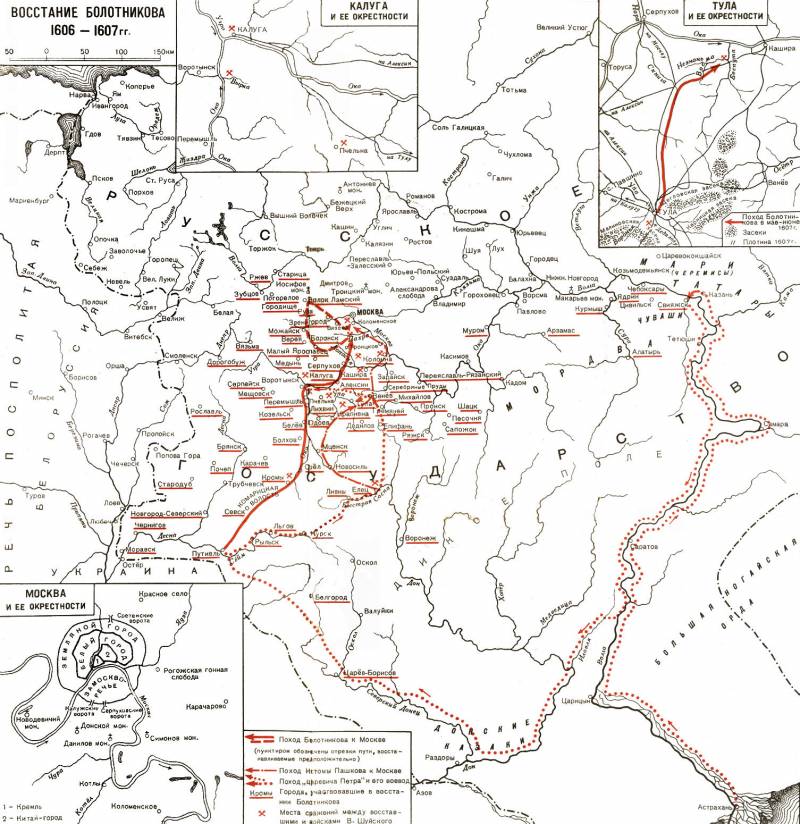

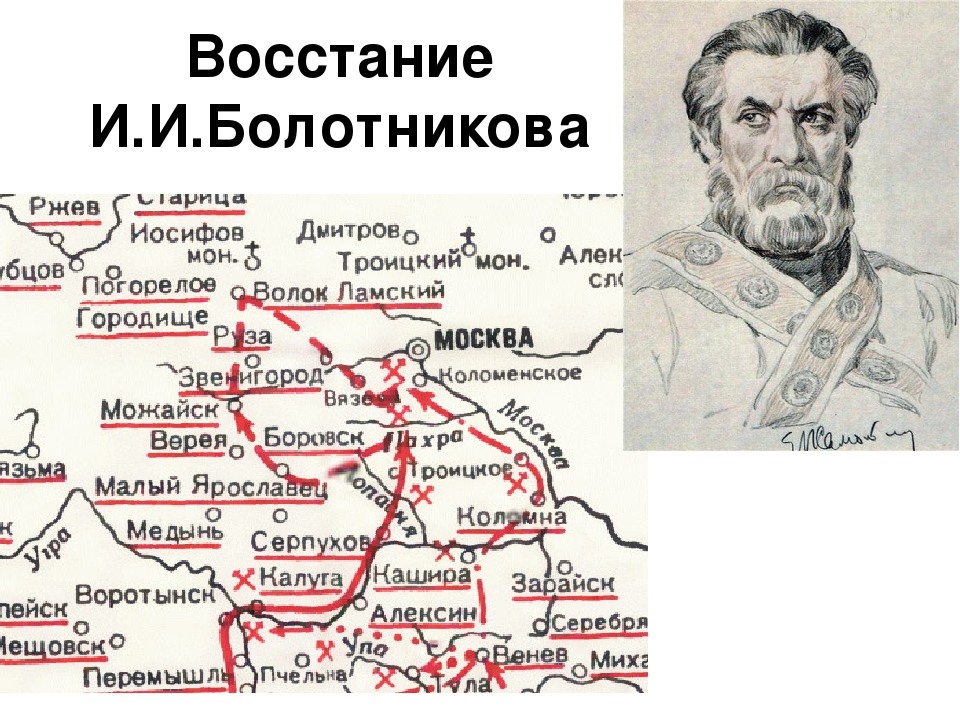

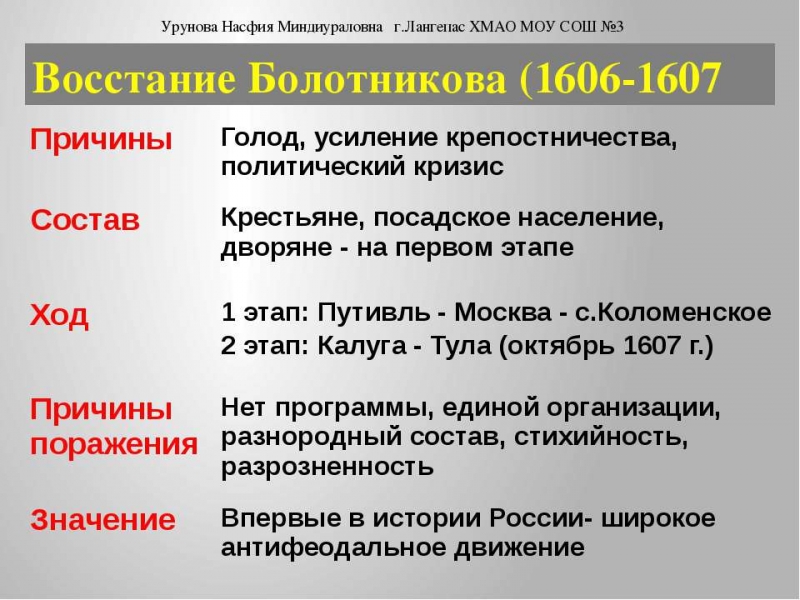

После того как были разгромлены восставшие под руководством Ивана Болотникова, ситуация в России оставалась очень напряжённой. На Западе замаячила фигура нового самозванца. Этого самозванца народ сразу прозвал Вором. Как и раньше, самозванца поддержали польские и литовские паны. Цели их оставались прежними: очень им хотелось поправить своё финансовое положение именем «царя Дмитрия».

Летом 1607 года Вор двинулся в сторону Москвы. 24 июня 1608 года войска самозванца подошли к Москве и разместились в пригороде столицы Тушино. Тушино стало тем центром, откуда польско-литовская интервенция стала расползаться по всей стране. Царь Василий Шуйский бросил остальную страну на произвол судьбы, собрав все боеспособные силы в Москве. Москва оказалась практически на осадном положении. Но полной блокаде мешал Троице-Сергиев монастырь, который в те времена представлял собой мощную крепость и находился на пересечении торговых путей. Именно через монастырь правительство Шуйского поддерживало связь с другими регионами страны и получало от них подкрепление. Многие монахи, бывшие в миру воинами, сопровождали и защищали обозы, которые шли в Москву, а ещё нападали на тушинские дозоры и разъезды. Естественно, поляков беспокоило стратегическое положение монастыря, но ещё больше беспокоили собранные в нём сокровища.

Именно через монастырь правительство Шуйского поддерживало связь с другими регионами страны и получало от них подкрепление. Многие монахи, бывшие в миру воинами, сопровождали и защищали обозы, которые шли в Москву, а ещё нападали на тушинские дозоры и разъезды. Естественно, поляков беспокоило стратегическое положение монастыря, но ещё больше беспокоили собранные в нём сокровища.

Литография из серии «Осада Троице-Сергиева монастыря в 1608-1610 гг.»

Источник: pinterest.com

Крепость вместо монастыря

23 сентября 1608 года в окрестностях монастыря появились войска Петра Сапеги и Александра Лисовского. Но монастырь больше походил на крепость, чем на храм божий. 12 башен с каменной стеной окружали обитель. А стены крепости защищали 2300 ратников и крестьян из окрестных сёл. Во главе воинства стояли Григорий Долгорукий и Алексей Голохвастов. Сколько было польского воинства, точных данных нет. В некоторых источниках приводится цифра 15-20 тысяч человек, но и это намного превосходило количество защитников. В первый же день защитники сделали вылазку и спалили монастырские слободы, тем самым лишив нападающих крова.

В первый же день защитники сделали вылазку и спалили монастырские слободы, тем самым лишив нападающих крова.

Первоначально враги пытались договориться, но защитники оказались стойкими, и нападавшим пришлось готовиться к штурму. С 3 октября поляки обстреливали монастырь, а 12 октября пошли в атаку. Слаженными действиями защитникам удалось отразить атаки тушинцев. Они бежали с поля боя, побросав снаряжение. Началась осада с попытками взять острог, которые также потерпели неудачу.

Монахи прорываются сквозь осаду и скачут к князю Михаилу Скопину-Шуйскому за помощью

Источник: pinterest.com

Поляки решили сменить тактику и принялись готовить подкопы. Началась минная война. Защитники от пленных узнали о готовящейся диверсии и 9 ноября вышли за стены, уничтожили передовые части поляков, нашли подкоп и взорвали его. Тем не менее положение защитников становилось всё хуже. В крепости не хватало дров, сена, началась цинга. Всё необходимое оборонявшиеся добывали с боем, неся при этом большие потери. За время осады защитники выдержали три мощных штурма, а 27 мая 1609 года был самый страшный штурм. Целый день отбивались они и выдержали, а потом пошли в контратаку и отбросили врага.

За время осады защитники выдержали три мощных штурма, а 27 мая 1609 года был самый страшный штурм. Целый день отбивались они и выдержали, а потом пошли в контратаку и отбросили врага.

О том, что идёт осада Троице-Сергиева монастыря, было известно в Москве. На помощь защитникам были высланы отряды воеводы Михаила Скопина-Шуйского. Это напугало поляков, и основные отряды Сапеги и Лисовского ушли, остались только разрозненные отряды казаков. В октябре 1609 года пришла долгожданная подмога. В крепость прорвались 600 ратников, которых прислал Скопин.

Литография с одним из эпизодов Троицкой осады

Источник: pinterest.com

В январе 1610 году к стенам монастыря вновь пришёл Сапега с войсками, и вновь его постигла неудача. 22 января он увёл свои войска к Дмитрову. На том и закончилась осада, которая продолжалась 16 месяцев.

Обложка: В.П. Верещагин. Осада Троице-Сергиевой лавры. Источник: commons.wikimedia.org

Смотреть также:

Михаил Скопин-Шуйский. Мог ли он спасти Россию в Смутное время?

Мог ли он спасти Россию в Смутное время?

Краткий курс истории. Смутное время. Решающая битва за Москву

Краткий курс истории. Спаситель Отечества

Цена патриотизма. К годовщине памятника князю и мещанину

Не беда, что Миша молод. К годовщине избрания на царство первого из Романовых

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич — Аристократы

- Аристократы

Пауль фон Гинденбург

Германский военный и политический деятель, генерал-фельдмаршал (1914). За три года до Первой мировой войны в Германии было 470 генералов, но тех, чьи имена были широко известны общественности, едва ли набралось дюжину. Генерал Гинденбург к своим…

Луций Корнелий Сулла

(138-78 гг. до н.э.) Римский полководец, претор (93 г. до н.э.), консул (88 г. до н.э.), диктатор (82 г. до н.э.). Одним из древнейших римских родов является род Корнелиев, давший римской истории большое количество государственных деятелей и полководцев.

…

…

Твитнуть

- Аристократы

Пауль фон Гинденбург

Германский военный и политический деятель, генерал-фельдмаршал (1914). За три года до Первой мировой войны в Германии было 470 генералов, но тех, чьи имена были широко известны общественности, едва ли набралось дюжину. Генерал Гинденбург к своим…

Луций Корнелий Сулла

(138-78 гг. до н.э.) Римский полководец, претор (93 г. до н.э.), консул (88 г. до н.э.), диктатор (82 г. до н.э.). Одним из древнейших римских родов является род Корнелиев, давший римской истории большое количество государственных деятелей и полководцев.…

Петр Николаевич Врангель

Барон, генерал-лейтенант.

Род Врангелей, ведущий свой род с XIII века, имел датское происхождение. Многие ее представители служили под флагами Дании, Швеции, Германии, Австрии, Голландии и Испании, а также Ливонии и Эстонии, окончательно подтвержденных для…

Род Врангелей, ведущий свой род с XIII века, имел датское происхождение. Многие ее представители служили под флагами Дании, Швеции, Германии, Австрии, Голландии и Испании, а также Ливонии и Эстонии, окончательно подтвержденных для…Зинаида Александровна Волконская

Княгиня, русская писательница. Для романа «Война и мир» Л.Н. Толстой взял за прототип героя Андрея Болконского нескольких представителей князей Волконских. Они были героями наполеоновских войн, и военная карьера давно уже…

Михаил Голицын

Князь, генерал-фельдмаршал. Княжеский род Голицыных, своим происхождением от потомков великого князя литовского Гедиминаса, кровно связанных с великими князьями московскими, а затем и с династией Романовых, в пятом поколении основателя…

Артур Уэлсли Веллингтон

Английский солдат и государственный деятель.

Сэр Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, принадлежал к старинному дворянскому роду, также известному как Коллины, и только к концу XVIII века принял окончательное имя Уэлсли. Более правильно имя сэр Артур,…

Сэр Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, принадлежал к старинному дворянскому роду, также известному как Коллины, и только к концу XVIII века принял окончательное имя Уэлсли. Более правильно имя сэр Артур,…Василий Михайлович Долгорукий-Крымский

Принц, главнокомандующий. Двойные имена в России появились достаточно давно, почти одновременно с собственно именами. Некоторые ветви больших дворянских родов стали называть себя по имени или прозвищу своего предка. Хорошо прослеживается…

Кимоно

(ок. 510-449 до н.э.)Афинский полководец и политик. Кимон происходил из аристократической семьи через обоих родителей. Его отец, Мильтиад, принадлежал к роду Филаидов. После смерти своего брата Стесагера Мильтиадес унаследовал все его состояние и власть в…

«Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»

Князь, боярин, русский полководец.

Княжеский род Скопиных-Шуйских, известный с XV века, представляет собой немногочисленную ветвь суздальско-нижегородских феодалов Шуйских, родоначальником которых был Юрий Шуя.

У него было трое сыновей — Василий, Феодор и Иван. Скопины-Шуйские происходят от его внука. Василий Васильевич, получивший прозвище Бледный, за что при Иване III был назначен воеводой в Псков, а затем в Нижний Новгород, участвовал в военных походах на Литву, Казань и Казань во время похода руководил войском. Из троих детей Василия двоих назвали Иванами. От Ивана Великого, получившего прозвище Оспри, и начался Скопин-Шуйский. Род этот быстро угас, князей Скопиных-Шуйских было всего трое. Сам Иван Оспри при Иване III был воеводой, а с 1519 г.стал боярином. Участвуя в казанских и литовских походах, он возглавлял большой полк. Его сын, Федор Иванович, был назначен первым воеводой в Вязьме и 24 года своей жизни посвятил героическому участию во всех военных походах. Боярством стал в 1549 году.

Василий Федорович Скопин-Шуя, сын Федора Ивановича, отличился при обороне Пскова войсками Стефана Батория. Помимо его выдающихся военных заслуг и умения быть нужным при дворе. Рано достигнув боярского чина, он неоднократно командировался в управление Псковом, а в конце своей карьеры получил в управлении Владимиром судный приказ. В царствование Федора Ивановича, когда обострилась вражда между Шуйскими и Годуновым, последний Шуйский был обвинен в измене Государю. «предатели» были арестованы и сосланы в отдаленные места. Но не все. Василий Федорович хоть и был лишен правившего в то время Каргопольского наместничества, но остался в Москве. О нем говорилось в приговоре по делу Шуйских: «…и о старшем брате их, князе Василии Федоровиче Скопине-Шуя, слово о нем не дошло (то есть признан невиновным. — Авт.), и он к Император жил в старину Василий Федорович умер в 159 г.5 и похоронен в Суздале, в родовом склепе.

Помимо его выдающихся военных заслуг и умения быть нужным при дворе. Рано достигнув боярского чина, он неоднократно командировался в управление Псковом, а в конце своей карьеры получил в управлении Владимиром судный приказ. В царствование Федора Ивановича, когда обострилась вражда между Шуйскими и Годуновым, последний Шуйский был обвинен в измене Государю. «предатели» были арестованы и сосланы в отдаленные места. Но не все. Василий Федорович хоть и был лишен правившего в то время Каргопольского наместничества, но остался в Москве. О нем говорилось в приговоре по делу Шуйских: «…и о старшем брате их, князе Василии Федоровиче Скопине-Шуя, слово о нем не дошло (то есть признан невиновным. — Авт.), и он к Император жил в старину Василий Федорович умер в 159 г.5 и похоронен в Суздале, в родовом склепе.

Род воинской славы сына — Михаила Скопина-Шуя. Принц Майкл родился 8 ноября 1586 года. Отец Майкла умер, когда принцу был одиннадцатый год. Воспитывался матерью, дворянкой Еленой Петровной, урожденной княжной Татевой. Она старалась дать ему соответствующее его знатному роду и образование. До семи лет Михаил учился дома, потом пошел в школу.

Она старалась дать ему соответствующее его знатному роду и образование. До семи лет Михаил учился дома, потом пошел в школу.

Службу во дворце Михаил Скопин-Шуйский начал в возрасте пятнадцати лет арендатором. Выполнял различные поручения царя Бориса. Михаил был тихого нрава, любил читать, особенно книги о воинских подвигах. В 1604 году, когда ему было 18 лет, он был произведен в официанты и стал участвовать в посольских приемах.

В октябре 1604 г. начал поход на Москву Лжедмитрий I, а в июне 1605 г. он с триумфом вошел в Москву. А на престол воцарился «царь и великий князь Дмитрий Иванович Всея Руси». С его приходом к власти судьба молодого Михаила изменилась.

«Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»

Новый король отметил Михаила дворянством и положением великого механика — новый дворянский титул он ввел польского образца. Ценить не только красоту, но и ум, честность и великодушие Скопина-Шуйского. Лжедмитрий поручил ему важную для себя миссию — привести в Москву «матерь» царя нагую Марию, монахиню, жившую в глухом монастыре.

Власть Лжедмитрия удержать надолго не смогла. В мае 1606 г. в Москве вспыхнуло восстание. Лжедмитрий I и многие его помощники были убиты. Царем был провозглашен князь Василий Иванович Шуйский, родственник Михаила Скопина-Шуйского. При этом стольник Скопин-Шуйский стал военачальником. Между прочим, в роду Скопиных Шуйские находились за линией по сравнению с линией царя Василия Шуйского и, следовательно, имели больше прав на престол. Это всегда беспокоило царя Василия Шуйского и заставляло с подозрением относиться к племяннику. Но пока Михаил занимал нейтральную позицию. Он не был особенно близок к Лжедмитрию, не участвовал в заговоре своего дяди и перемены на престоле воспринимал как должное. И вскоре ему пришлось проявить себя на военной карьере, став одним из самых известных полководцев того времени. Первая воинская слава пришла к нему в боях с войсками Ивана Болотникова, которые неоднократно громили их против изгнанного царского войска воеводы. Кроме крестьян и холопов в стане Болотникова были казаки и стрельцы. Их было много, и дворян, и рыцарей. Скопин-Шуя был назначен воеводой «на рейд». Делается это со своим отрядом стремительными ударами по мятежникам и отходом в скороте — деревянном остроге в окрестностях Замоскворечья.

Их было много, и дворян, и рыцарей. Скопин-Шуя был назначен воеводой «на рейд». Делается это со своим отрядом стремительными ударами по мятежникам и отходом в скороте — деревянном остроге в окрестностях Замоскворечья.

Болотников форсирует события, пытаясь взять Москву штурмом. В одну темную ноябрьскую ночь повстанцы вплотную подошли к воротам Серпухова. Но внезапная атака не удалась. Московские войска у Серпуховских ворот ждали нападения врагов. В некоторых местах у стен были размещены орудия, возле них стояли артиллеристы, готовые в любой момент дать залп.

Штурм войск Болотникова у Серпуховских ворот, охраняемых Ратией Скопиной-Шуйской, начался со стрельбы. Несмотря на потерю, Болотников продолжал приближаться к стенам, и тогда царский воевода совершил неожиданную вылазку. Москвичи, внушает их предводитель, опрокинули врага и хотели его преследовать, но Скопин-Шуйский остановил их. Утром царский воевода собирался атаковать Коломну, где располагался лагерь Болотников.

Рейды Скопина-Шуйского не позволили боевикам окружить Москву. Но 26 ноября Болотников все же переправил большую часть своей армии через Москву-реку, обойдя город с востока, чтобы полностью блокировать столицу.

27 ноября Скопин-Шуйский нанес Замоскворечье удар по войскам Болотникова. Болотников, успевший собрать около 20 тысяч воинов, потерпел поражение, но, воспользовавшись сгущающейся темнотой, смог отступить к Коломне.

2 декабря Скопин-Шуя из Данилова монастыря отправился в Коломну. Узнав о походе воеводы, Болотников не стал дожидаться атаки и был поставлен навстречу царским войскам.

«Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»

Бой произошел ночью у поселка Котлы. Крестьяне и холопы под предводительством Болотникова войска попытались прорвать Скопина-Шуйского по частям, но были опрокинуты сильным ударом по кавалерийскому отряду. Все же части повстанцев во главе с Болотниковым удалось отступить. Князь Михаил окружил Коломну, но войск в атаку не повел, а дождался подхода сильной артиллерии. Трехдневный обстрел укреплений не привел к результату, и тогда Скопин-Шуйский приказал применить новый снаряд — комбинацию зажигательного ядра с разрывной бомбой. Восставшие сразу же понесли большие потери и вынуждены были уйти в чистое поле, где царские войска потерпели поражение. Несмотря на поражение, Болотникову удалось отвлечь в Калугу более 10 тысяч бойцов. Часть повстанцев ушла в Тулу.

Трехдневный обстрел укреплений не привел к результату, и тогда Скопин-Шуйский приказал применить новый снаряд — комбинацию зажигательного ядра с разрывной бомбой. Восставшие сразу же понесли большие потери и вынуждены были уйти в чистое поле, где царские войска потерпели поражение. Несмотря на поражение, Болотникову удалось отвлечь в Калугу более 10 тысяч бойцов. Часть повстанцев ушла в Тулу.

Орден Болотникова, оборонявший Калугу, вскоре был осажден огромным войском под командованием Ивана Шуйского. Но Болотников сумел отразить атаку, а затем стал совершать ежедневные вылазки за пределы города, уничтожая осаждающих. В январе 1607 г. царь послал на помощь войскам, осаждавшим Калугу, особый полк, которым командовали Федор Мстиславский, Михаил Скопин-Шуйский и его дядя Борис Татев, причем Скопин-Шуйский получил право на отдельное действие.

Михаил пытался применить тяжелую артиллерию, но оказалось, что высадка к этому подготовлена. Однако Скопин-Шуйский не ограничился простым огнем. Одновременно он взял на Калужскую высокую стену из бревен и под прикрытием царской армии подтянулся к городу.

Одновременно он взял на Калужскую высокую стену из бревен и под прикрытием царской армии подтянулся к городу.

Казалось, Калугу уже ничего не может спасти, но когда стена подошла к Палисадам и скопилась возле царских войск, по приказу Болотникова ночью были взорваны выведенные из города рудники. Поднялся огромный столб земли, который смыл и вал, и людей. Вслед за взрывом царские войска атаковали осажденные войска. Болотников атаковал царскую армию и обратил ее в бегство. Способны сопротивляться были только Скопин-Шуйский и казак Павлов. Во главе своих немногочисленных отрядов мятежники отрезались от бегущих царских воинов.

Под командованием Скопина-Шуйского была спешно создана новая армия. В его состав вошли татары, мордва, чуваши, «даточные люди, монастыри, служащие двора. Скопин-Шуйский, ставший к тому времени в возрасте 21 года воеводой Большого полка.

В начале 1607 г. Болотников выступил против главного войска Шуйского в Серпухове, но затем повернули к Кашире, стремясь обойти царские полки и прорваться к Москве, где были крупные полки. Его намерения вскрылись перебежчиками. У Каширы, реки Восьме, болотниковцы и казаки разделились на полки воеводы Андрея Васильевич Голицын, время получил подкрепление от Скопиной-Шуйской.

Его намерения вскрылись перебежчиками. У Каширы, реки Восьме, болотниковцы и казаки разделились на полки воеводы Андрея Васильевич Голицын, время получил подкрепление от Скопиной-Шуйской.

Болотников отправился в Туле, закрепившись в мутном ручье Воронков. Ограниченная власть крестьянского вождя, растянувшаяся на семь верст, охватывала открытое пространство между Багряными Засеками, Тулой, Засечной чертой и укреплениями на Калужской дороге.

«Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»

Скопин-Шуйский, зная, что его большое войско легко может впасть в панику, принял бой только своими отборными полками. Дворянские сотни, отвлекая внимание, пытались в нескольких местах переправиться через реку. Основной удар наносит Скопин-Шуйский возле самой Багровой Засеки. Прорвав оборону, отборная кавалерия Скопина-Шуйского прогнала мятежников, в панике бежавших, на семь верст, но прорваться в город не смогла. Болотников остановил бег и прервался, чтобы ворваться в городские ворота.

12 июля 1607 г. началась глупая осада. Через две недели в городе стояла по стойке смирно вся имперская армия. Опираясь на подавляющее превосходство в численности и тяжелой артиллерии, Скопин-Шуйский попытался взять город штурмом. В течение месяца царская армия 22 раза шла на штурм. Но и осажденные тоже сидят сложа руки. По три-четыре раза в день они совершают вылазки, нанося потери царским войскам. Болотников призывал жителей оставаться, обещая, что скоро будет оказана помощь (в июле в северских городах появился Лжедмитрий II). Для ускорения взятия города Скопин-Шуйский приказал построить плотину на реке Упе. Нарастающая вода затопила город и крепость. Но повстанцы не собирались сдаваться. Конец четвертого месяца битвы за город. И тогда ШУЙСКИЙ предложил Болотникову сдаться при условии сохранения жизни и свободы ему, другим руководителям восстания и всем защитникам Тулы. 10 октября Тула сдалась. Болотников был схвачен и расстрелян.

Тем временем над Россией нависла новая опасность — вторжение польских войск под предводительством Лжедмитрия II. Основу войск польских войск составляли самозванцы князя Вишневецкого и князя Ружинского. К нему присоединились некоторые южнорусские дворяне, казаки Заруцкого и остатки разбитого войска Болотникова.

Основу войск польских войск составляли самозванцы князя Вишневецкого и князя Ружинского. К нему присоединились некоторые южнорусские дворяне, казаки Заруцкого и остатки разбитого войска Болотникова.

В 1607 году Лжедмитрий II предпринял поход на Брянск и Тулу. В мае 1608 г. под Балковым самозванец разбил войска Шуйского и пошел к Москве, разбив лагерь в селе Тушино.

За год до нападения Лжедмитрия II шведы предложили царю Василию Ивановичу свою помощь, но их предложение было отклонено. Однако, стоя в Тушине, Лжедмитрий царь Василий забыл о своих амбициях и попросил Михаила Скопина-Шуйского вести переговоры со шведами. Со Скопиным был отправлен к шведам и Семен Васильевич Головин.

Достигнув Новгорода, царь воевода обнаружил, что жители города настроены против Василия Шуйского. Ходили слухи, что Псков и пограничные со Швецией города Орех и Ивангород присягнули Лжедмитрию II. Поэтому Скопин-Шуйский отправил к шведам Головина, а тот остался в Новгороде.

Вскоре в Новгороде стало известно, что в город отправлены поляки и русские войска от Лжедмитрия. Многочисленные новгородские начальники рассказали Скопину-Шуйскому о предательстве новгородского воеводы Михаила Татищева. На следующий день, собравшись на новгородской площади, Михаил рассказал им, в чем состоит обвинение в возведении воеводы. Новгородцы не любили Татищева и поэтому не обсуждали, виновен он или нет — воевода был растерзан толпой.

Многочисленные новгородские начальники рассказали Скопину-Шуйскому о предательстве новгородского воеводы Михаила Татищева. На следующий день, собравшись на новгородской площади, Михаил рассказал им, в чем состоит обвинение в возведении воеводы. Новгородцы не любили Татищева и поэтому не обсуждали, виновен он или нет — воевода был растерзан толпой.

В середине марта к Новгороду подошла 5-тысячная шведская армия.

В апреле из города выступила объединенная шведско-русская армия. Вскоре лучший шведский отряд столкнулся с поляками. Поляки были разбиты и бежали, бросив орудия и обозы. Объединенная армия двинулась дальше.

Подъехав к Твери, Скопин-Шуйский нашел ее занятой поляками. Первый штурм города не удался, но второй был успешным. Русские и шведские воины ворвались в город, преследуя поляков. Разбитые под Тверью поляки бежали в Троице-Сергиеву Лавру, которую осадило войско Сапеги.

Князь Михаил расширил свои владения на территории, разместив гарнизоны в захваченных городах, взяв под контроль ключевые дороги. Постепенно создавалась система укрепленных городов, монастырей, крепостей и полей, где укрывались войска Скопина-Шуйского и откуда они при каждом удобном случае нападали на неприятеля. Даже воевода Михаил стоял с войском в Александровской слободе. Здесь тренировались войска, формировались новые части, накапливалось оружие.

Постепенно создавалась система укрепленных городов, монастырей, крепостей и полей, где укрывались войска Скопина-Шуйского и откуда они при каждом удобном случае нападали на неприятеля. Даже воевода Михаил стоял с войском в Александровской слободе. Здесь тренировались войска, формировались новые части, накапливалось оружие.

Из Александровского слободы Скопин-Шуйский в Дмитрове. Туда же, остановив бесплодную осаду Троице-Сергиева монастыря, бросились и Сапеги.

В начале февраля под Дмитровом появился воевода Михаил Васильевич. Они стали уничтожать фуражировку, часто начинали с «перестрелки» с крепостью. Воевода с основными силами стоял в селе Шепиловке на дороге из Николаева в Троице-Сергиев монастырь. Воин Скопина-Шуйский совершил набег на стан казаков Сапеги и согнал их на бой. Но воевода всегда вспоминает о них: не имея сил штурмовать город, он добивался отъезда Сапеги. В конце месяца, приклепнув тяжелую артиллерию, поляки оставили Дмитров и отступили к Смоленску, соединившись с войсками короля Сигизмунда. Через неделю сторонники Лжедмитрия II покинули Тушино.

Через неделю сторонники Лжедмитрия II покинули Тушино.

12 марта 1610 г. полки князя Михаила Васильевича, вступившие в столицу, встретили дворян и людей, которые пали на колени и со слезами благодарили воеводу за «очищение Московского государства». Царь и бояре, в особенности представители рода Шуйских, ревниво следили за возвышением Скопиной-Шуйской. Слава полководца не давала им покоя.

В апреле воевода был приглашен на пир по случаю крещения сына князя Воротынского. На пиру Скопин-Шуйский ел только из общего блюда и почти не пил, но не смог избежать отравления. Боярыня Екатерина Георгиевна, жена Дмитрия Шуйского, признанная наследницей бездетного царя Василия, подняла Скопин-Шуйскому чашу с медом, в которую было подсыпано зелье. Прямо на пиру князь Михаил упал, у него пошла кровь из носа. Промучившись несколько дней, 23 апреля 1610 г. воевода скончался молодым.

- Люди и биографии — Аристократы

Пауль фон Гинденбург

Германский военный и политический деятель, генерал-фельдмаршал (1914).

За три года до Первой мировой войны в Германии было 470 генералов, но тех, чьи имена были широко известны общественности, едва ли набралось дюжину. Генерал Гинденбург к своим…

За три года до Первой мировой войны в Германии было 470 генералов, но тех, чьи имена были широко известны общественности, едва ли набралось дюжину. Генерал Гинденбург к своим…Луций Корнелий Сулла

(138-78 гг. до н.э.) Римский полководец, претор (93 г. до н.э.), консул (88 г. до н.э.), диктатор (82 г. до н.э.). Одним из древнейших римских родов является род Корнелиев, давший римской истории большое количество государственных деятелей и полководцев.…

Рейтинг — 4431, Статистика просмотров сегодня — 1

Царь Михаил Федорович Романов. Годы правления, политика

Михаил Федорович стал первым русским царем из династии Романовых. В конце февраля 1613 г. он будет избран на Земском соборе правителем Русского царства. Он стал королем не по наследству, не путем захвата власти и не по своей воле. Михаил Федорович был избран Богом и людьми, и в то время ему было всего 16 лет. Его правление пришлось на очень трудное время. Михаилу Федоровичу пришлось волею судеб решать серьезные экономические и политические задачи: вывести страну из хаоса, в котором она находилась после Смуты, поднять и укрепить народное хозяйство, сохранить растерзанные территории Отечества. . А главное — устроить и закрепить дом Романовых на российском престоле.

Его правление пришлось на очень трудное время. Михаилу Федоровичу пришлось волею судеб решать серьезные экономические и политические задачи: вывести страну из хаоса, в котором она находилась после Смуты, поднять и укрепить народное хозяйство, сохранить растерзанные территории Отечества. . А главное — устроить и закрепить дом Романовых на российском престоле.

Династия Романовых. Михаил Федорович Романов

В семье Романовых боярина Федора Никитича, ставшего впоследствии Патриархом Филаретом, и Ксении Ивановны (Шестовой), 12 июля 1596 г., сын. Звали его Михаил. Семья Романовых была родственницей династии Рюриковичей и была очень известной и богатой. Этот боярский род владел обширными вотчинами не только в северной и центральной России, но и на Дону и в Украине. Сначала Михаил жил с родителями в Москве, но в 1601 году его семья попала в опалу и была подвергнута опале. Правящему Борису Годунову в то время сообщили, что Романовы замышляют и хотят убить его волшебным зельем. Расправа последовала незамедлительно — многие представители семьи Романовых были арестованы. В июне 1601 года на заседании Боярской думы был вынесен приговор: Федора Никитича и его родных братьев: Александра, Михаила, Василия и Ивана, лишить имущества, насильно постричь в монахи, сослать и заточить в разные места, отдаленные от столица. Федора Никитича отправили в Антониево-Сийский монастырь, находившийся в пустынном месте, в 165 верстах от Архангельска, по реке Двине вверх. Именно там отец Михаила Федоровича был пострижен в монахи и назван Филаретом. Мать будущего самодержца, Ксению Ивановну, обвинили в соучастии в преступлении против царской власти и отправили в ссылку в Новгородский уезд, на Тол-Егорьевский погост, принадлежавший Важицкому монастырю. Здесь ее постригли в монахини, назвали Марфой и заточили в маленьком здании, обнесенном высоким частоколом.

Расправа последовала незамедлительно — многие представители семьи Романовых были арестованы. В июне 1601 года на заседании Боярской думы был вынесен приговор: Федора Никитича и его родных братьев: Александра, Михаила, Василия и Ивана, лишить имущества, насильно постричь в монахи, сослать и заточить в разные места, отдаленные от столица. Федора Никитича отправили в Антониево-Сийский монастырь, находившийся в пустынном месте, в 165 верстах от Архангельска, по реке Двине вверх. Именно там отец Михаила Федоровича был пострижен в монахи и назван Филаретом. Мать будущего самодержца, Ксению Ивановну, обвинили в соучастии в преступлении против царской власти и отправили в ссылку в Новгородский уезд, на Тол-Егорьевский погост, принадлежавший Важицкому монастырю. Здесь ее постригли в монахини, назвали Марфой и заточили в маленьком здании, обнесенном высоким частоколом.

Справка Михаила Федоровича на Белоозеро

Маленький Михаил, которому в то время был шестой год, был сослан вместе с восьмилетней сестрой Татьяной Федоровной и тётками Марфой Никитичной Черкасской, Ульяной Семеновой и Анастасией Никитичной, в Белоозеро. Там мальчик рос в крайне суровых условиях, недоедал, терпел лишения и нужду. В 1603 году Борис Годунов несколько смягчил приговор и разрешил своей матери, Марфе Ивановне, приехать на Белоозеро за детьми. А через некоторое время самодержец разрешил ссыльному переехать в Юрьев-Польский уезд, в село Клин — родную вотчину рода Романовых. В 1605 году захвативший власть Лжедмитрий I, желая подтвердить свое родство с Романовыми, вернул в Москву оставшихся в живых членов ссылки, в том числе семью Михаила, и себя. Федору Никитичу была пожалована Ростовская митрополия.

Там мальчик рос в крайне суровых условиях, недоедал, терпел лишения и нужду. В 1603 году Борис Годунов несколько смягчил приговор и разрешил своей матери, Марфе Ивановне, приехать на Белоозеро за детьми. А через некоторое время самодержец разрешил ссыльному переехать в Юрьев-Польский уезд, в село Клин — родную вотчину рода Романовых. В 1605 году захвативший власть Лжедмитрий I, желая подтвердить свое родство с Романовыми, вернул в Москву оставшихся в живых членов ссылки, в том числе семью Михаила, и себя. Федору Никитичу была пожалована Ростовская митрополия.

Неприятности. Осада будущего царя в Москве

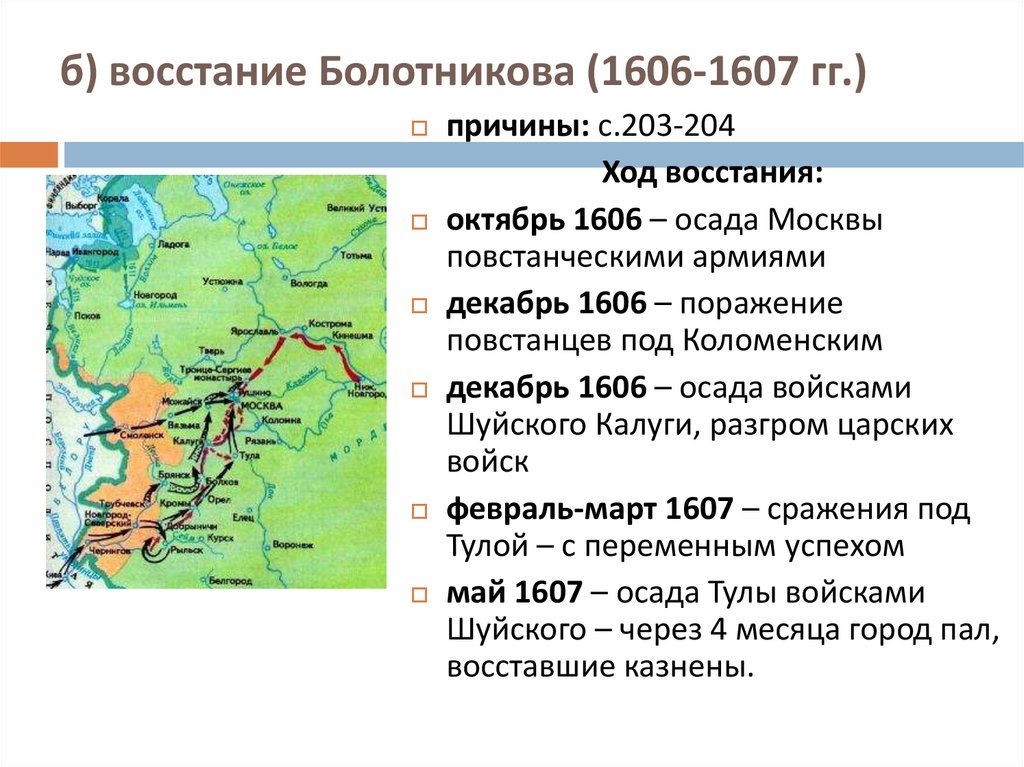

В тяжелое время с 1606 по 1610 год правил Василий Шуйский. В этот период в России произошло много драматических событий. В частности, возникло и получило распространение движение «воров», крестьянское восстание под предводительством И. Болотникова. Некоторое время спустя он слился с новым самозванцем, «тушинским вором» Лжедмитрием II. Началась польская интервенция. Войска Речи Посполитой взяли Смоленск. Бояре сбросили Шуйского с престола за то, что он опрометчиво заключил Выборгский договор со Швецией. По этому соглашению шведы согласились помочь России в борьбе с Лжедмитрием, а взамен получили территории Кольского полуострова. К сожалению, заключение Выборгского договора не спасло Россию — поляки разгромили русско-шведские войска в Клушинском сражении и открыли подступы к Москве. В это время бояре, управлявшие страной, присягнули сыну короля Речи Посполитой Сигизмунду Владиславу. Страна раскололась на два лагеря. В период с 1610 по 1613 год произошло антипольское народное восстание. В 1611 г. было сформировано народное ополчение под руководством Ляпунова, но оно было разбито на подступах к Москве. В 1612 году было создано второе ополчение. Ее возглавили Д. Пожарский и К. Минин. В конце лета 1612 года произошло страшное сражение, в котором русские войска одержали победу. Гетман Ходкевич отступил на Воробьевы горы. К концу октября русское ополчение очистило Москву от поселившихся в ней поляков, ожидавших помощи от Сигизмунда.

Бояре сбросили Шуйского с престола за то, что он опрометчиво заключил Выборгский договор со Швецией. По этому соглашению шведы согласились помочь России в борьбе с Лжедмитрием, а взамен получили территории Кольского полуострова. К сожалению, заключение Выборгского договора не спасло Россию — поляки разгромили русско-шведские войска в Клушинском сражении и открыли подступы к Москве. В это время бояре, управлявшие страной, присягнули сыну короля Речи Посполитой Сигизмунду Владиславу. Страна раскололась на два лагеря. В период с 1610 по 1613 год произошло антипольское народное восстание. В 1611 г. было сформировано народное ополчение под руководством Ляпунова, но оно было разбито на подступах к Москве. В 1612 году было создано второе ополчение. Ее возглавили Д. Пожарский и К. Минин. В конце лета 1612 года произошло страшное сражение, в котором русские войска одержали победу. Гетман Ходкевич отступил на Воробьевы горы. К концу октября русское ополчение очистило Москву от поселившихся в ней поляков, ожидавших помощи от Сигизмунда. Русские бояре, в том числе Михаил Федорович и его мать Марфа, взятые в плен, измученные голодом и лишениями, были наконец освобождены.

Русские бояре, в том числе Михаил Федорович и его мать Марфа, взятые в плен, измученные голодом и лишениями, были наконец освобождены.

Покушение на Федора Михайловича

После тяжелой осады Москвы Михаил Федорович уехал в Костромскую вотчину. Здесь будущий царь чуть не погиб от рук шайки поляков, стоявших в Железно-Боровском монастыре и искавших путь на Домнино. Спас Михаил Федорович крестьянин Иван Сусанин, который вызвался показать разбойников будущему царю и повел их на противоположную сторону, на болота. И будущий царь укрылся в Юсуповском монастыре. Ивана Сусанина пытали, но местонахождение Романова он так и не обнаружил. Такое тяжелое детство и отрочество будущего царя, насильно разлученного с родителями в 5-летнем возрасте, стал круглым сиротой при живых матери и отце, испытал на себе тяготы изоляции от внешнего мира, ужасы государственной осады и голода.

Земский собор 1613 г. Выборы на царство Михаила Федоровича

После изгнания интервентов боярами и народным ополчением во главе с князем Пожарским было принято решение о необходимости избрания нового царя. 7 февраля 1613 года на предварительных выборах дворянин из Галича предложил возвести на престол сына Филарета Михаила Федоровича. Из всех претендентов он был ближе всего к роду Рюриковичей по родству. Во многие города было отправлено много гонцов, чтобы узнать мнение народа. 21 февраля 1613 года состоялись окончательные выборы. Народ решил: «Быть князем Михаилу Федоровичу Романову». Приняв такое решение, они снарядили посольство для извещения Михаила Федоровича об избрании его царем. 14 марта 1613 года послы в сопровождении крестного хода прибыли в Ипатьевский монастырь и избили челом инокиню Марфу. Долгие уговоры наконец увенчались успехом, и Михаил Федорович Романов согласился стать царем. Только 2 мая 1613 года состоялся торжественный въезд государя в Москву — когда, по его мнению, столица и Кремль были готовы его принять. 11 июля был коронован на княжение новый самодержец Михаил Федорович Романов. Торжественная церемония прошла в Успенском соборе.

7 февраля 1613 года на предварительных выборах дворянин из Галича предложил возвести на престол сына Филарета Михаила Федоровича. Из всех претендентов он был ближе всего к роду Рюриковичей по родству. Во многие города было отправлено много гонцов, чтобы узнать мнение народа. 21 февраля 1613 года состоялись окончательные выборы. Народ решил: «Быть князем Михаилу Федоровичу Романову». Приняв такое решение, они снарядили посольство для извещения Михаила Федоровича об избрании его царем. 14 марта 1613 года послы в сопровождении крестного хода прибыли в Ипатьевский монастырь и избили челом инокиню Марфу. Долгие уговоры наконец увенчались успехом, и Михаил Федорович Романов согласился стать царем. Только 2 мая 1613 года состоялся торжественный въезд государя в Москву — когда, по его мнению, столица и Кремль были готовы его принять. 11 июля был коронован на княжение новый самодержец Михаил Федорович Романов. Торжественная церемония прошла в Успенском соборе.

Начало царствования государя

Михаил Федорович принял бразды правления, ободрал, разрушил и опустошил страну. В трудные времена людям был нужен именно такой самодержец — великодушный, обаятельный, нежный, добрый и в то же время великодушный по душевным качествам. Недаром в народе его называли «кротким». Личность царя способствовала укреплению власти Романовых. Внутренняя политика Михаила Федоровича в начале его правления была направлена на наведение порядка в стране. Важной задачей было ликвидировать пиратов-разбойников, беснующихся повсюду. С казачьим атаманом Иваном Заруцким велась настоящая война, закончившаяся в итоге пленением и последующей казнью. Остро стоял вопрос о крестьянах. В 1613 г. была проведена раздача казенных земель нуждающимся.

В трудные времена людям был нужен именно такой самодержец — великодушный, обаятельный, нежный, добрый и в то же время великодушный по душевным качествам. Недаром в народе его называли «кротким». Личность царя способствовала укреплению власти Романовых. Внутренняя политика Михаила Федоровича в начале его правления была направлена на наведение порядка в стране. Важной задачей было ликвидировать пиратов-разбойников, беснующихся повсюду. С казачьим атаманом Иваном Заруцким велась настоящая война, закончившаяся в итоге пленением и последующей казнью. Остро стоял вопрос о крестьянах. В 1613 г. была проведена раздача казенных земель нуждающимся.

Важные стратегические решения — перемирие со Швецией

Внешняя политика Михаила Федоровича была сосредоточена на заключении перемирия со Швецией и прекращении войны с Польшей. В 1617 году был составлен Столбовский договор. Этот документ официально завершил войну со шведами, длившуюся три года. Теперь новгородские земли были поделены между Русским царством (захвачены города: Великий Новгород, Ладога, Гдов, Порхов, Старая Русса и Шумерская область) и Шведским царством (ему достались Ивангород, Копорье, Ям, Корела, Орешек, Нева ). Кроме того, Москва должна была заплатить Швеции серьезную сумму — 20 000 рублей серебром. Столбовский мир отрезал страну от Балтийского моря, но для Москвы заключение этого перемирия позволяло продолжать войну с Польшей.

Кроме того, Москва должна была заплатить Швеции серьезную сумму — 20 000 рублей серебром. Столбовский мир отрезал страну от Балтийского моря, но для Москвы заключение этого перемирия позволяло продолжать войну с Польшей.

Конец русско-польской войны. Возвращение Патриарха Филарета

Русско-польская война продолжалась с переменным успехом, начиная с 1609 года. В 1616 году неприятельское войско во главе с Владиславом Вазом и гетманом Яном Ходкевичем вторглось в пределы России, желая свергнуть с престола царя Михаила Федоровича . Он смог добраться только до Можайска, где и был подвешен. С 1618 г. к войску присоединилось войско украинских казаков во главе с гетманом П. Сагайдачным. Вместе они предприняли штурм Москвы, но безуспешно. Отряды поляков отошли и расположились у Троице-Сергиева монастыря. В итоге стороны пошли на переговоры, и в селе Деулино 11 декабря 1618 г. было подписано перемирие, положившее конец русско-польской войне. Условия договора были невыгодны, но российское правительство согласилось их принять, чтобы остановить внутреннюю нестабильность и восстановить страну. По договору Россия уступала Речи Посполитой Рославль, Дорогобуж, Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов, Серейск и другие города. Также в ходе переговоров было принято решение об обмене пленными. 1 июля 1619 г.на реке Поляниковой был произведен обмен пленными, и Филарет, отец царя, наконец вернулся на родину. Через некоторое время он был рукоположен в патриарха.

По договору Россия уступала Речи Посполитой Рославль, Дорогобуж, Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов, Серейск и другие города. Также в ходе переговоров было принято решение об обмене пленными. 1 июля 1619 г.на реке Поляниковой был произведен обмен пленными, и Филарет, отец царя, наконец вернулся на родину. Через некоторое время он был рукоположен в патриарха.

Двойная мощность. Мудрые решения двух правителей земли русской

В Русском царстве установилось так называемое двоевластие. Вместе со своим отцом-патриархом Михаил Федорович стал управлять государством. Ему, как и самому королю, был присвоен титул «великий государь». В 28 лет Михаил Федорович женился на Марии Владимировне Долгорукой. Однако через год она умерла. Второй раз царь Михаил Федорович женился на Евдокии Лукьяновне Стрешневой. За годы совместной жизни она родила ему десять детей. В целом политика Михаила Федоровича и Филарета была направлена на централизацию власти, восстановление экономики и наполнение казны. В июне 1619 г.было решено, что с разоренных земель будут собираться налоги для дозорных или писцовых книг. Было решено провести перепись еще раз, чтобы установить точную сумму сбора налогов. В регион были отправлены писцы и разведчики. В царствование Михаила Романова для усовершенствования налоговой системы дважды составлялись писцовые книги. С 1620 г. наместники и старейшины, следовавшие приказу, назначались на местах.

В июне 1619 г.было решено, что с разоренных земель будут собираться налоги для дозорных или писцовых книг. Было решено провести перепись еще раз, чтобы установить точную сумму сбора налогов. В регион были отправлены писцы и разведчики. В царствование Михаила Романова для усовершенствования налоговой системы дважды составлялись писцовые книги. С 1620 г. наместники и старейшины, следовавшие приказу, назначались на местах.

Восстановление Москвы

В царствование Михаила Федоровича постепенно восстанавливались столица и другие города, разрушенные в Смутное время. В 1624 г. были сооружены каменный шатер и часы с боем над Спасской башней, сооружена Филаретовская звонница. В 1635-1636 годах для царя и его потомства были возведены каменные хоромы на месте старых деревянных. На территории от Никольского до Спасских ворот построено 15 церквей. Помимо восстановления разрушенных городов, политика Михаила Романова была направлена на дальнейшее закрепощение крестьян. В 1627 г. был создан закон, разрешавший дворянам передавать свои земли по наследству (для этого нужно было служить царю). Кроме того, был установлен пятилетний розыск беглых крестьян, который в 1637 г. был продлен до 9лет, а в 1641 г. — до 10 лет.

Кроме того, был установлен пятилетний розыск беглых крестьян, который в 1637 г. был продлен до 9лет, а в 1641 г. — до 10 лет.

Создание нового армейского полка

Важным направлением деятельности Михаила Федоровича было создание регулярной национальной армии. В 30-х гг. XVII века появились «полки нового строя». В их число входили боярские дети и вольные люди, а на офицерские должности принимались иноземцы. В 1642 г. началась подготовка военных кадров по иностранному заказу. Кроме того, стали формироваться рейтарские, солдатские и конно-драгунские полки. Также были созданы два московских избирательных полка, получившие впоследствии название Лефортовский и Бутырский (по населенным пунктам, в которых они располагались).

Развитие промышленности

Помимо создания армии царь Михаил Федорович Романов стремился развивать в стране различные ремесла. Правительство стало призывать промышленников-иностранцев (рудознатцев, литейщиков, оружейников) на льготных условиях.