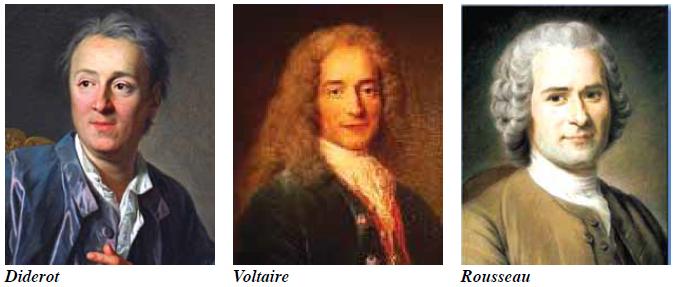

Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества)

Категория

Сборники

Учебники

Монографии

Журналы

Дисциплина

Логика

История философии

Онтология

Философия культуры

Философия науки

Философия образования

Философия политики и права

Философия религии

Философия сознания

Эпистемология

Эстетика

Этика

Традиции

Прагматизм

Аналитическая философия

Античность

Возрождение

Восточная философия

Немецкая классическая философия

Новое время

Русская философия

Спиритуализм

Средние века

Структурализм

Феноменология

Экзистенциализм

Рассылка статей Не пропускайте свежие обновления

Социальные сети

Вступайте в наши группы

YOUTUBE×

youtube.com/subscribe_embed?usegapi=1&channelid=UCei3l9jF1JnpuGp9ok855pg&layout=full&count=default&origin=http%3A%2F%2Fphilosophy.ru&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.ru.HkKuyVem23E.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DQQE%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCMIh4POfb46DDajeG-YsNYWbraL6Q#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh%2Conload&id=I0_1527683046703&_gfid=I0_1527683046703&parent=http%3A%2F%2Fphilosophy.ru&pfname=&rpctoken=71726566″ data-gapiattached=»true»>ВКонтакте

Расширенный поиск

Скачать

Длугач Т.Б.

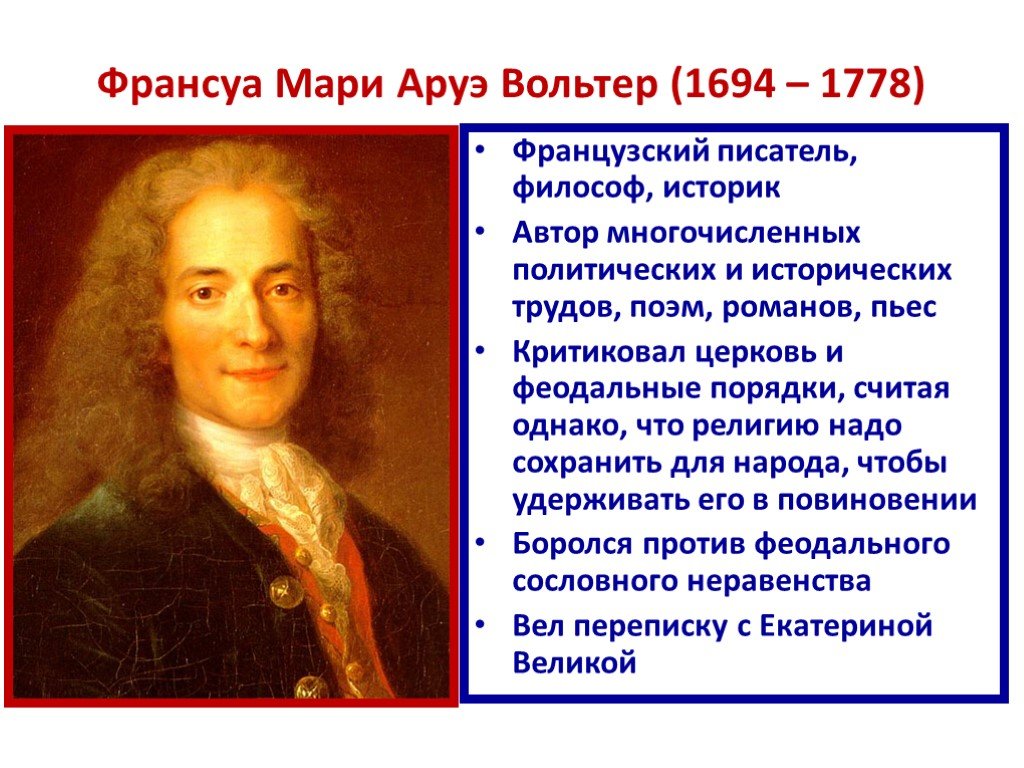

Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского общества)

2006Издательство:

Издательство Института философии РАН

ISBN 5-9540-0050-6

Для цитирования:

Длугач Т.

Источник:

Предоставлено Институтом философии РАН

Аннотация

Содержание

В монографии рассматривается развитие философской, политической и социологической мысли во Франции XVIII века от концепции просвещенного абсолютизма до теорий гражданского общества и правового государства. В качестве материала для анализа выбраны главные работы трех выдающихся деятелей французского Просвещения – Вольтера, Монтескьё и Руссо. Объясняется, почему для Вольтера наиболее приемлемым государственным устройством стал просвещенный абсолютизм, для Монтескьё — ограниченная законодательным собранием монархия, а для Руссо – республика. В ходе исследования уточняется содержание понятий «гражданское общество» и « правовое государство», в связи с чем особое внимание уделяется принципам разделения властей, всеобщего и равного голосования, а также частной собственности как основанию гражданского общества.

том числе и в России; идеи прошлого соотносятся со взглядами крупных современных философов — таких, как Ю.Хабермас и В.Библер

Введение ………………………………………………………………………………………….. 5

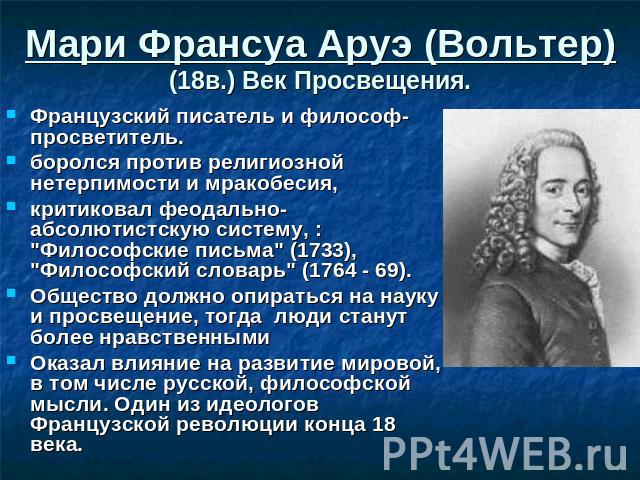

ГЛАВА I. ФРАНСУА МАРИ АРУЭ ВОЛЬТЕР И КОНЦЕПЦИЯ

ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА

Введение ………………………………………………………………………………………… 31

§ 2. Английский период …………………………………………………………………… 44

§ 3. Любовь к Эмилии и к наукам .

……………………………………………………. 55

……………………………………………………. 55§ 4. Просвещенный государь — благоденствующее общество …………….. 68

§ 5. «Светильник философии в темных архивах истории» ………………….. 79

§ 6. Битвы «фернейского патриарха» ………………………………………………. 102

ГЛАВА II. ШАРЛЬ ЛУИ МОНТЕСКЬЁ И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

§ 1. На пути к истине …………………………………………………………………….. 114

§ 2. «Персидские письма», или о духе веротерпимости …………………….. 118

§ 3. Понятие законов. Их объективный характер, «Дух законов» ………. 132

§ 4. Влияние природных факторов на дух законов ……………………………. 137

§ 5. Монархия или республика? ……………………………………………………… 145

§ 6. Разделение властей — фундамент правового государства ……………. 158

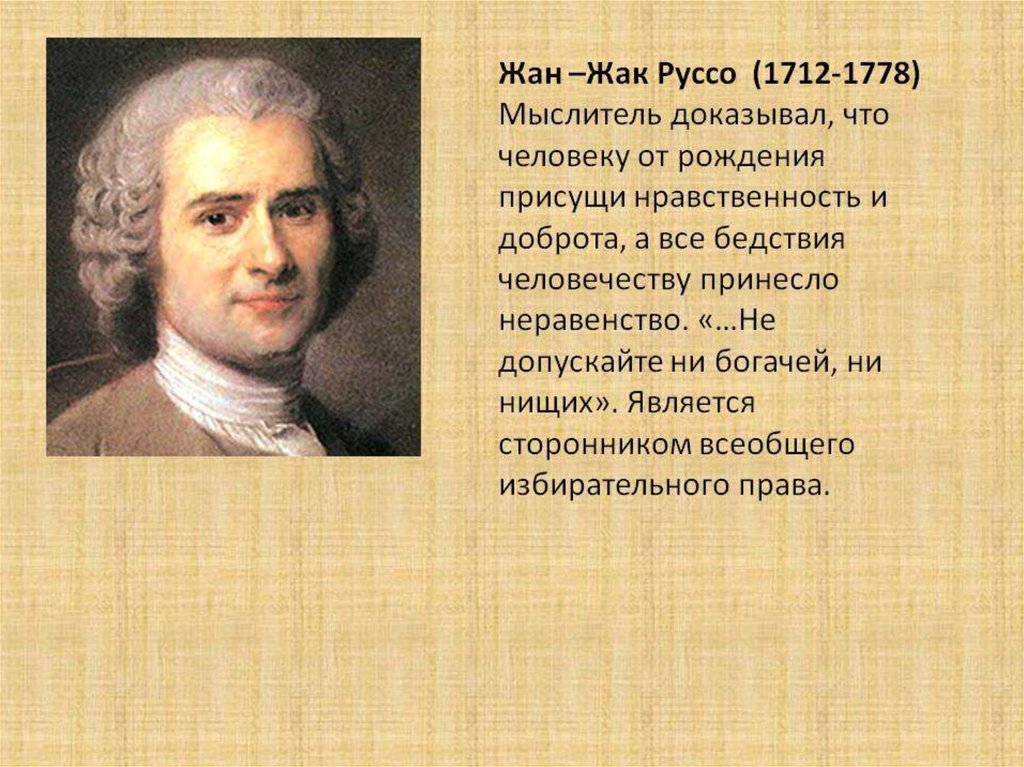

ГЛАВА III. ЖАН-ЖАК РУССО И ЕГО ТЕОРИЯ

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

§ 1.

Путь к славе ……………………………………………………………………………..171

Путь к славе ……………………………………………………………………………..171§ 2. Идея Общественного договора …………………………………………………. 188

§ 3. Народ как суверен …………………………………………………………………… 198

§ 4. Частная собственность — основа гражданского общества …………… 209

§ 5. Причины гибели Политического Организма …………………………….. 221

Заключение ………………………………………………………………………………….. 241

Нашли ошибку на странице?

Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

как Руссо и Вольтера назначили духовными вождями Великой французской революции — Нож

Останки двух маловероятных компаньонов лежат друг напротив друга в крипте Парижского Пантеона. В 1791 г., спустя два года после взятия Бастилии, Вольтер стал одним из первых героев нации, захороненных здесь лидерами Великой французской революции. В 1794 г., когда с казнью Робеспьера только-только завершился самый кровавый этап революции, к Вольтеру в крипте присоединились останки Руссо. В жизни эти двое были почти врагами. «Я ненавижу вас», — откровенно писал Руссо Вольтеру в 1760 г.

В 1794 г., когда с казнью Робеспьера только-только завершился самый кровавый этап революции, к Вольтеру в крипте присоединились останки Руссо. В жизни эти двое были почти врагами. «Я ненавижу вас», — откровенно писал Руссо Вольтеру в 1760 г.

Вольтер утверждал также, что Руссо поспособствовал смерти бабушки этих детей по материнской линии, хотя на тот момент она была еще жива. Как-то Вольтер пошутил, что автор «Общественного договора» сам «скорее чуждался общества». Это, несомненно, было правдой, ее не отрицал и сам Руссо: «Я никогда не был по-настоящему пригоден для жизни в гражданском обществе, где сплошь одно принужденье, обязанность, долг, и… мой независимый нрав делал меня неспособным к подчинению, которое необходимо тому, кто хочет жить с людьми».

Оба эти человека умерли за десять лет до революции и мало походили на ее героев. Руссо писал, что испытывал «стойкое отвращение к революциям» и «всегда настаивал на сохранении существующих институтов». Хотя Руссо и считал, что прямая демократия, то есть голосование на народных ассамблеях, лучше всего подходит небольшим городам-государствам, в отношении таких больших стран, как Франция, наилучшей формой правления он полагал монархию.

Руссо писал, что испытывал «стойкое отвращение к революциям» и «всегда настаивал на сохранении существующих институтов». Хотя Руссо и считал, что прямая демократия, то есть голосование на народных ассамблеях, лучше всего подходит небольшим городам-государствам, в отношении таких больших стран, как Франция, наилучшей формой правления он полагал монархию.

Вольтер также испытывал симпатии к монархизму и не одобрил бы казнь Людовика XVI, гильотинированного революционерами в 1793 г. Вольтер во многих отношениях был первым среди тех, кто отстаивал свободы простого человека, но сам не желал, чтобы его считали простолюдином. Он разбогател и пополнил низшие слои аристократии, скупая помещичьи усадьбы.

Свое состояние он сколотил, поначалу получая деньги от продажи своих произведений и постановки пьес, а затем преумножил, осуществляя сделки в качестве международного банкира.Вдобавок он плодотворно использовал лазейку в системе французской лотереи, на которую ему указал один математик. Вольтер, согласно всем свидетельствам, был щедрым покровителем для тысячи или около того своих крестьян и порой трудился вместе с ними в своем саду, совсем как один из его самых известных героев, Кандид. Однако взгляды его вряд ли были эгалитарными: «Просвещенные времена просветят лишь немногих честных людей», — писал он другу.

Вольтер, согласно всем свидетельствам, был щедрым покровителем для тысячи или около того своих крестьян и порой трудился вместе с ними в своем саду, совсем как один из его самых известных героев, Кандид. Однако взгляды его вряд ли были эгалитарными: «Просвещенные времена просветят лишь немногих честных людей», — писал он другу.

С другой стороны, Вольтер был невероятно саркастичен и неустанно бичевал элиты, особенно католическую церковь. Его нападки на злоупотребление властью со стороны духовенства, защита терпимости и вмешательство в ряд печально известных случаев судебной несправедливости весьма привлекали позднейших радикалов, в особенности тех, кто стремился «дехристианизировать» Францию. Как и многие критики церкви XVIII столетия, Вольтер верил в некую разновидность Бога, но Христос его мало привлекал.

Согласно одной правдоподобной истории, как-то раз на заре Вольтер забрался вместе со своим гостем на холм и, пав ниц перед восходящим солнцем, воскликнул: «Всемогущий боже, верую я!» — а затем сухо заметил своему спутнику: «Что же до монсеньора, Сына и мадам, Его матери, это совсем другое дело!»

Ортодоксальная религия, утверждал Вольтер в своем «Философском словаре», «источник всех глупостей и всех мыслимых смут; она — мать фанатизма и гражданских раздоров, враг рода человеческого».

Руссо восторгался «чистой и простой религией Евангелия», суть которой, по его словам, заключалась в братстве всех людей. Но Руссо так мало чтил большинство богословских догм, что религиозные консерваторы считали его опасным врагом, а дехристианизаторы признавали как одного из вдохновителей. Его убежденность в том, что «человек от природы добр… и только из-за наших общественных учреждений впадает в грехи», входила в противоречие с доктриной первородного греха.

Как и Вольтер, Руссо настаивал, что вера в Бога необходима, дабы избежать анархии, он поддерживал идею Гоббса о том, что государство должно контролировать отправление официальной религии. Однако догматы предлагаемой Руссо гражданской религии были минимальны. Они сводились к следующему: «Существование могучего, разумного, благодетельного, предусмотрительного и заботливого божества, будущая жизнь, счастье справедливых, наказание злых, святость общественного договора и законов — вот положительные догматы».

Такая разбавленная форма христианства вовсе не удовлетворяла консерваторов вроде Жозефа де Местра, французского энциклопедиста (1753–1821). Про него говорили, что он больший католик, чем папа римский, и больший роялист, чем король. Для де Местра и ему подобных люди, подрывающие авторитет церкви, были повинны в кровавых эксцессах революции. Именно принципы Вольтера и Руссо погубили всех гильотинированных:

Про него говорили, что он больший католик, чем папа римский, и больший роялист, чем король. Для де Местра и ему подобных люди, подрывающие авторитет церкви, были повинны в кровавых эксцессах революции. Именно принципы Вольтера и Руссо погубили всех гильотинированных:

«Справедливо считать Вольтера и Руссо лидерами [революции] … Вредительские сочинения Вольтера шестьдесят лет подтачивали само христианское основание этого великолепного строения, чье падение потрясло Европу.

Именно губительное красноречие Руссо соблазнило толпу, у которой страсти превосходят разум.Он заронил повсюду семена насмешки и бунта против власти. Он… изложил ужасающие принципы, из которых прямо следуют те ужасы, что мы наблюдали».

Наполеон соглашался, что Руссо в каком-то смысле «указал путь Французской революции». Правда и то, что ряд лидеров революции, включая Робеспьера, считали себя последователями Руссо. В работе «Об общественном договоре» было немало идей, близких по духу врагам старого режима. Руссо доказывал, что в основе всякой «законной власти» лежит соглашение, и казалось очевидным, что средний француз не мог прийти к удовлетворительному соглашению со своими правителями. Книга рассматривала общие интересы, объединяющие граждан, и описывала ужасы неравенства.

Руссо доказывал, что в основе всякой «законной власти» лежит соглашение, и казалось очевидным, что средний француз не мог прийти к удовлетворительному соглашению со своими правителями. Книга рассматривала общие интересы, объединяющие граждан, и описывала ужасы неравенства.

Намерения Руссо сложно угадать по его произведениям, и не только потому, что то, что он предложил в одном месте, он отвергал в другом, но и потому, что Руссо был полон противоречий. «Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете», — писал он в «Исповеди». Слова Руссо, однако, не всегда стоит трактовать буквально, как предупреждал он сам одного из своих корреспондентов: «…мои понятия редко имеют общепринятое значение; в действительности с Вами всегда беседует мое сердце и, возможно, однажды Вы поймете, что оно говорит не так, как другие».

Но в сердце Руссо не было ничего, что склоняло бы его к поддержке тиранических диктатур, хотя работу «Об общественном договоре», и, в частности, содержащуюся в ней плохо прописанную концепцию «общей воли», можно толковать и как их интеллектуальную поддержку.

Истинные интересы и устремления общества укоренены в том, что Руссо называл «общей волей», однако он не ставил задачи определить содержание этой воли.

Толпа часто не знает, «чего она хочет, потому что она редко сознает то, что для нее хорошо».Так что граждан должны направлять, а когда необходимо, то и принуждать те, кто лучше знают, что для них благо. Иногда людей надо заставлять, чтобы они «повиновались свободно».

Согласно утверждениям Бертрана Рассела, написанным в 1946 г., подобные рассуждения делают Руссо «изобретателем политической философии псевдодемократической диктатуры». Согласно Расселу получалось, что «к настоящему времени Гитлер представляет результат руссоистских тенденций».

Рассел утверждал, что вследствие идей Руссо об общей воле делается возможной мистическая идентификация вождя с его народом, которая не нуждается для своего подтверждения в столь земном средстве, как избирательная урна…

Плоды этой практики были пожаты во время правления Робеспьера; диктатуры в России и Германии (особенно в последней) являются результатом руссоистского учения.Рассел перебарщивает, ведь многие тираны находились у власти задолго до рождения Руссо и, несомненно, часть из них считала, что правит в соответствии с желаниями людей. Даже если Руссо повинен в изобретении политической философии диктатуры, он не причастен к появлению диктаторов.

Было время, когда Руссо счел бы за честь быть похороненным рядом с Вольтером. Когда он был в Париже в возрасте около 30, а Вольтеру в то время было около 50, Руссо восхищался работами старшего товарища и послал тому весьма хвалебное письмо.

Казалось, поначалу Руссо чувствовал себя своим в кругу интеллектуалов, участвовавших в «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера. Ему предложили написать для нее статьи о музыке, и Руссо сдружился с Дидро. Но однажды в 1749 г., когда он направлялся навестить Дидро, арестованного предположительно за антиправительственные сочинения, у Руссо закружилась голова, и он присел под дерево передохнуть. Здесь на него снизошло откровение, которое все изменило.

Ему предложили написать для нее статьи о музыке, и Руссо сдружился с Дидро. Но однажды в 1749 г., когда он направлялся навестить Дидро, арестованного предположительно за антиправительственные сочинения, у Руссо закружилась голова, и он присел под дерево передохнуть. Здесь на него снизошло откровение, которое все изменило.

Ранее он видел объявление о конкурсе эссе, объявленном Дижонской академией, и внезапно Руссо понял, что знает ответ на вопрос, поставленный академией. Вопрос был такой: «Способствует ли возрождение наук и искусств улучшению нравов?»

Суть откровения заключалась в том, что общество все разрушает.Современные научные достижения были тому подтверждением, и они приносили больше вреда, чем пользы. Эта мысль стала краеугольным камнем всей философии Руссо и привела его к конфликту с просветителями из круга Дидро и Вольтера, ведь в действительности эта философия была направлена прямо против них. Как отмечает Руссо в предисловии к своему эссе, он оспаривает то, «чем теперь восхищаются», и добавляет:

«Но я уже решился; я не забочусь о том, чтобы понравиться… людям, падким на все модное».

Эссе принесло Руссо победу в конкурсе и первую известность. Начиналось сочинение с признания того, что человечество добилось значительных успехов в познании себя и природы. Несколькими веками ранее Европа жила в «состоянии худшем, чем невежество», поскольку погрязла в болоте тарабарщины и путаницы схоластической философии. Ныне же ее народы были «столь просвещенными». Но, к сожалению, «наши души развращались по мере того, как совершенствовались науки и искусства».

Это происходило и ранее, объяснял Руссо, в древней Греции и Египте, где «прогресс наук вскоре привел к падению нравов». Рим также деградировал после появления ряда непристойных писателей, в то время как некоторые нации, «не будучи заражены пристрастием к бесплодному знанию», были счастливы и сильны. Римляне блюли мораль до тех пор, пока не стали ее изучать. Их погубили их же философы, в результате чего «там стали пренебрегать военной дисциплиной, презирать земледелие, увлекаться лжеучениями и забывать об отечестве».

Искусства «питаются роскошью». Астрономия «родилась из суеверия» (то есть она развилась из астрологии), физика — результат «праздного любопытства», а геометрия — следствие «корыстолюбия» (потому что изначально она использовалась для обмера земельных участков). Наука в целом вводит нас в заблуждение, потому что ошибиться гораздо проще, чем быть правым. Для достижения той цели, которую ставят перед собою наши науки, «они бесполезны». Физика, например, бессмысленно пытается объяснить «необъяснимые тайны электричества». И «по производимому ими действию они опасны».

Поскольку науки являются продуктами безделья, они сами приводят к безделью, по словам Руссо. Они не делают нас лучше управляемыми, более счастливыми или менее извращенными. Вместо этого они ослабляют религию и патриотизм и ведут к распаду империй.

В более поздней работе Руссо заявил, что «умствование и философствование… втихомолку подкапывает истинный фундамент всякого общества».

Он отмечал также, что умственный труд вреден для здоровья. Долгие загородные прогулки и сельскохозяйственные работы, с которыми Руссо сам не сталкивался, были лучшим досугом.

Руссо, как мы помним, полагал, что новые технологии часто вредны. В своем эссе для Дижонской академии он даже порицал технологию печати. Это было «ужасное искусство», потому что оно увековечило «ошибки и излишества человеческого разума». Благодаря этому неудачному изобретению «пагубные размышления» различных писателей, таких как Спиноза, будут существовать вечно.

Руссо не упомянул тот факт, что печать позволяла и ему распространять его собственные эксцентричные идеи о «счастливом состоянии невежества». В типично провокационном замечании он утверждал, что сам Сократ превозносил невежество. На самом деле что Сократ хвалил, так это честное признание невежества, когда человеку не хватает знаний. В отличие от Руссо, он никогда не подразумевал, что невежество как таковое желательно. Если нашим потомкам достанет мудрости, заключал Руссо, они возопят к небесам:

Всемогущий боже! Ты, в чьих руках наши души, избавь нас от наук и пагубных искусств наших отцов и возврати нам неведение, невинность и бедность — единственные блага, которые могут сделать нас счастливыми и которые в твоих глазах всего драгоценнее!Утверждение о том, что некоторые части мира стали «весьма просвещенными», неоднократно выдвигалось в середине XVIII в. Вольтером и многими другими. Фактически одна из определяющих характеристик Просвещения как интеллектуального движения состоит в том, что его представители «думали, что живут в эпоху Просвещения», как выразился один современный историк. В отличие от ворчливого Руссо, Вольтер и его единомышленники считали, что в такие времена в целом жить хорошо.

Вольтером и многими другими. Фактически одна из определяющих характеристик Просвещения как интеллектуального движения состоит в том, что его представители «думали, что живут в эпоху Просвещения», как выразился один современный историк. В отличие от ворчливого Руссо, Вольтер и его единомышленники считали, что в такие времена в целом жить хорошо.

В своей книге об эпохе Людовика XIV Вольтер писал, что эта «счастливая эпоха … увидела рождение революции в человеческом разуме», которая началась с Бэкона, Галилея и Декарта и дала начало «самому просвещенному веку, который когда-либо видел мир». Статьи в «Энциклопедии», начавшие появляться в 1751 г., ссылались на «философский век», который «полон света». Примерно 20 лет спустя другой писатель восторгался тем, что «империя разума расширяется с каждым днем».

Жан-Жак Руссо и Вольтер

Жан-Жак Руссо и Вольтер(1712-1788)

а именно, чтобы он заставил людей смеяться над моими врагами.  И он сделал.» Вольтер 3 |

Монтескье и дух современности

Volume: 2002:09

Series: SVEC

Volume Editors: David W. Carrithers, Patrick Coleman

Series Collaborators: Carol Blum, Daniel Brewer, David W. Carrithers, Patrick Coleman , Луи Десгрейвс, Катрин Ларре, Джеймс В. Мюллер, Елена Руссо, Дайана Дж. Шауб, Селин Спектор, Катрин Фольпильяк-Огер, Стивен Вернер

Дата публикации: 2002

Страницы: 268

ISBN: 978-0-7294-0796-0

Цена: £60 менталитеты. «Les politiques grecs, — писал он в своей классической работе De l’esprit des lois (1748), — qui vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissaient d’autre force qui pût les soutenir que celle de la vertu. Ceux d’aujourd’hui ne nous parlent que de мануфактуры, коммерция, финансы, богатство и роскошь».0037

Ceux d’aujourd’hui ne nous parlent que de мануфактуры, коммерция, финансы, богатство и роскошь».0037

Древние философы концептуализировали модельные режимы, при которых люди будут процветать в соответствии со своими естественными целями и возможностями, сформированными хорошими законами, которым хорошо следуют. С другой стороны, такие современники, как Монтескье, перестали рассматривать государство как школу нравственности. Политика больше не заботилась об улучшении души человека, вместо этого она сосредоточилась на достижении свободы, безопасности и материального процветания.

Совершенно очевидно, что в период от Макиавелли до Монтескье возникло что-то новое и своеобразное, что-то узнаваемо «современное». Телеологическая вселенная, наполненная трансцендентным смыслом и целенаправленными целями, была вытеснена более секулярным, «разочарованным» мировоззрением. Как христианское представление о жизни, прожитой в смиренной преданности нравственным заповедям богооткровенной религии, так и классическое представление о добродетельной жизни, посвященной этическому совершенству, были оспорены новым политическим реализмом, подчеркивавшим господство страстей над разумом и созидательный потенциал разума. собственный интерес.

собственный интерес.

Авторы одиннадцати эссе, составляющих этот том, исследуют сложные отношения между Монтескье и современностью, а также между Монтескье и античностью. Оценивая содержание трех его крупных работ, они приходят к выводу, что, хотя ярлык «современный» подходит Монтескье, он, тем не менее, сохранил определенные философские подходы, характерные для античности, а также высокое уважение к примату политики и философии в классическую эпоху.

Благодарности

Дэвид В. Кэрритерс, Введение: Монтескье и дух современности

I. Увертюра

Стивен Вернер, Комедия и современность: Личная литература

II. Древние и современные

Катрин Вольпийак-Оже, Монтескье и l’impérialisme grec: Alexandre ou l’art de la conquête

Джеймс В. Мюллер, Политическая экономия республиканизма

Диана Ж. Шауб, Режим и принципы образования Монтескье

Елена Руссо, Юность нравственной жизни: добродетель древних от Монтескье до Ницше

III. Монархия, население, налогообложение и правосудие

Селин Спектор, Vices privés, vertus publiques: de la Fable des abeilles à De l’esprit des lois

Дэвид В.

Один человек считает себя господином других, но остается скорее

раб, чем они есть.»

Один человек считает себя господином других, но остается скорее

раб, чем они есть.»

Никогда не использовалась такая хитрость

в замысле сделать нас всех глупыми. Хочется, читая

ваша книга, чтобы ходить на четвереньках. Но поскольку я потерял эту привычку

вот уже более шестидесяти лет я с горечью чувствую невозможность

его возобновления. И я не могу отправиться на поиски дикарей

Канада, потому что болезни, на которые я обречен,

мне нужен европейский хирург; потому что идет война

в этих регионах; и потому что пример наших действий

сделали дикарей почти такими же плохими, как и мы».0015

Никогда не использовалась такая хитрость

в замысле сделать нас всех глупыми. Хочется, читая

ваша книга, чтобы ходить на четвереньках. Но поскольку я потерял эту привычку

вот уже более шестидесяти лет я с горечью чувствую невозможность

его возобновления. И я не могу отправиться на поиски дикарей

Канада, потому что болезни, на которые я обречен,

мне нужен европейский хирург; потому что идет война

в этих регионах; и потому что пример наших действий

сделали дикарей почти такими же плохими, как и мы».0015 Рохан высокомерно столкнул его с

надменный вопрос: «Мсье де Вольтер, мсье Аруэ – комментарий

ты аппеллез вуус? [как тебя на самом деле зовут?]» Вольтер сказал

чтобы ответили:

Рохан высокомерно столкнул его с

надменный вопрос: «Мсье де Вольтер, мсье Аруэ – комментарий

ты аппеллез вуус? [как тебя на самом деле зовут?]» Вольтер сказал

чтобы ответили: