«Лучше сейчас, чем позже»: почему Япония напала на США

1 декабря 1941 года японский император Хирохито принял окончательное решение начать войну с США. До этого момента по вопросу о войне среди японских политиков и военных существовал раскол, мало кто преувеличивал военный потенциал Японии в сравнении с американским. Однако возобладало мнение, что действовать «лучше сейчас, чем позже» и что необходимо пойти на «крайний риск в безвыходной ситуации» в надежде изменить сложившийся статус-кво, который не устраивал японцев.

Во время Первой мировой войны Япония, как и Италия, выступала на стороне Антанты против Германской империи, однако к 1940-м годам политический расклад поменялся. Япония вместе с Италией вошла в ядро коалиции стран «оси» Рим — Берлин — Токио и заключила Антикоминтерновский пакт, затем и Тройственный (Берлинский) пакт, которые со временем приобрели в основном антибританскую и антиамериканскую направленность.

Японию не устраивал послевоенный мир, к тому же бывшие союзники серьезно ограничивали тихоокеанские амбиции японцев, в частности, диктуя им допустимый размер военных кораблей.

Мечта Гитлера и Риббентропа: как Германия и Япония объединились против коммунистов

85 лет назад был заключен Антикоминтерновский пакт, Японо-германское соглашение по обороне от…

25 ноября 09:45

Японская территориальная экспансия и стремление поставить под свой контроль природные ресурсы континентального Китая и других сопредельных стран входили в противоречие с англо-американскими интересами — бывшие союзники стремились сохранить сложившееся положение вещей. В 1933 году Япония вышла из Лиги наций после обвинений в разжигании войны и нарушении международных договоров.

В 1933 году Япония вышла из Лиги наций после обвинений в разжигании войны и нарушении международных договоров.

Война с США до последнего момента не казалась чем-то абсолютно неизбежным, военные и политики в самой Японии делились по этому вопросу на два противоборствующих лагеря и зачастую резко меняли свою позицию. К тому же долгое время оставалась реальная угроза вступления в войну Советского Союза, активно поддерживавшего Китай, или даже войны на два фронта. Однако 13 апреля 1941 года Япония по примеру Германии и Италии заключила в Москве советско-японский договор о взаимном нейтралитете — и соблюдала его до того времени, пока он не был денонсирован СССР 5 апреля 1945 года.

Европейские успехи Германии, обеспечившей к тому же безопасность японской Квантунской армии после своего вторжения в СССР, также подталкивали Японию к началу военных действий на Тихом океане.

Один за другим бывшие сторонники мирных переговоров в Японии переходили в лагерь сторонников войны. Одним из таких ярких примеров стал начальник штаба ВМФ адмирал Нагано Осами, который еще до усиления американских санкций летом 1941 года заявил, что «сейчас еще есть шанс добиться победы, но со временем он будет только уменьшаться». 31 июля 1941 года на аудиенции у императора Хирохито он сказал: «Если мы больше не будем получать поставки нефти, то наши запасы будут исчерпаны в течение двух лет. В случае войны все запасы нефти будут исчерпаны в течение полутора лет».

31 июля 1941 года на аудиенции у императора Хирохито он сказал: «Если мы больше не будем получать поставки нефти, то наши запасы будут исчерпаны в течение двух лет. В случае войны все запасы нефти будут исчерпаны в течение полутора лет».

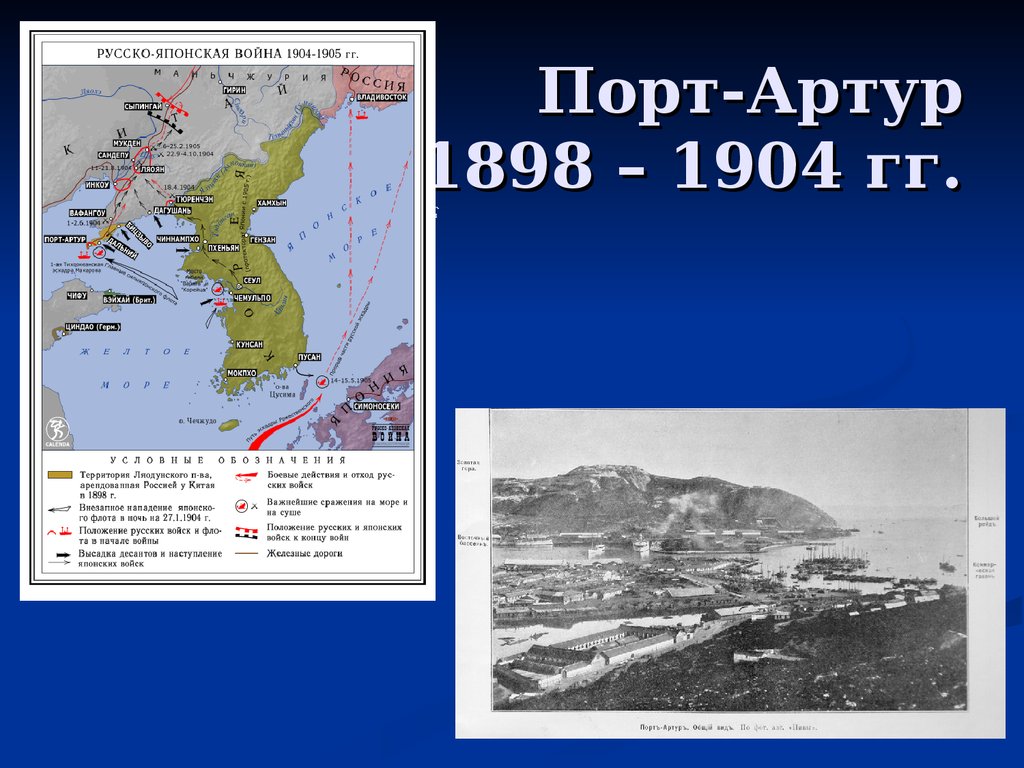

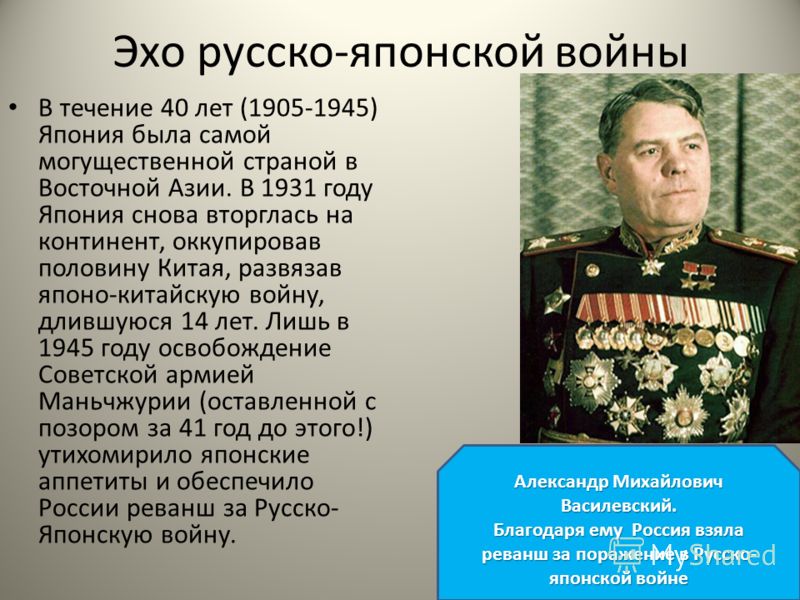

Нефтяное эмбарго и безуспешность дипломатических переговоров, шедших параллельно с подготовкой военной операции, привели в конце концов и самого императора Хирохито к окончательному решению начать войну. На четвертой Имперской конференции года, состоявшейся 1 декабря, ее участники приняли это решение единогласно, с чем согласился и император. Многие по аналогии с японскими успехами в Русско-японской войне 1904-1905 годов считали, что внезапный и мощный военный удар в начале войны вынудит США начать мирные переговоры на японских условиях. В этом смысле нападение на Перл-Харбор на Гавайских островах, где в тот момент базировался Тихоокеанский флот США, запланированное на 7 декабря 1941 года, рассматривалось как повторение успешного нападения на российский Порт-Артур в 1904 году.

В публичном пространстве также шла интенсивная подготовка населения самой Японии и зависимых от нее территорий к войне. 29 ноября премьер-министр Хидэки Тодзе выступил с речью, в которой жаловался на вмешательство в дела Азии ряда европейских стран, включая США и Великобританию, и требовал изгнать британцев и американцев с тех территорий, которые давно входили в сферу японских интересов. В качестве идеологической основы будущего мироустройства по японскому образцу предлагалось создание так называемой Великой восточноазиатской сферы сопроцветания, куда должны были входить все марионеточные государства, создаваемые Японской империей.

Сохранились характерные плакаты того времени, которые пытались пропагандировать этот паназиатский проект, воспевающий «Азию для азиатов» и декларирующий свободу от западного колониализма.

«Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск»

80 лет назад появился секретный сталинский приказ №0428, предписывавший «разрушать и сжигать дотла все.

17 ноября 09:54

«Блок азиатских народов, возглавляемый Японией и свободный от западных держав» включал такие «государства», как Маньчжоу-го, Внутреннюю Монголию, марионеточную Китайскую республику, Государство Бирма, Республику Филиппины, Временное правительство свободной Индии, Королевство Кампучия, Вьетнамскую империю, Государство Лаос и Таиланд. Разумеется, «борьба с европейским колониализмом» оборачивалась крайней жестокостью и выкачиванием ресурсов из сопредельных государств со стороны самих японцев. В историю вошли многочисленные инциденты такого рода, которые потом еще долгие годы отягощали дипломатические отношения Японии со странами, пострадавшими от японского милитаризма во время Второй мировой войны. Речь идет также о Нанкинской резне 1937 года и о формировании из женщин на оккупированных территориях так называемых батальонов комфорта.

И все же, несмотря на активную подготовку к будущей войне и идеологическую подпитку населения, ключевой фигурой при решении о начале новой войны — как и в случае со всеми прочими милитаристскими авантюрами Японии того времени — оставался сам император Хирохито.

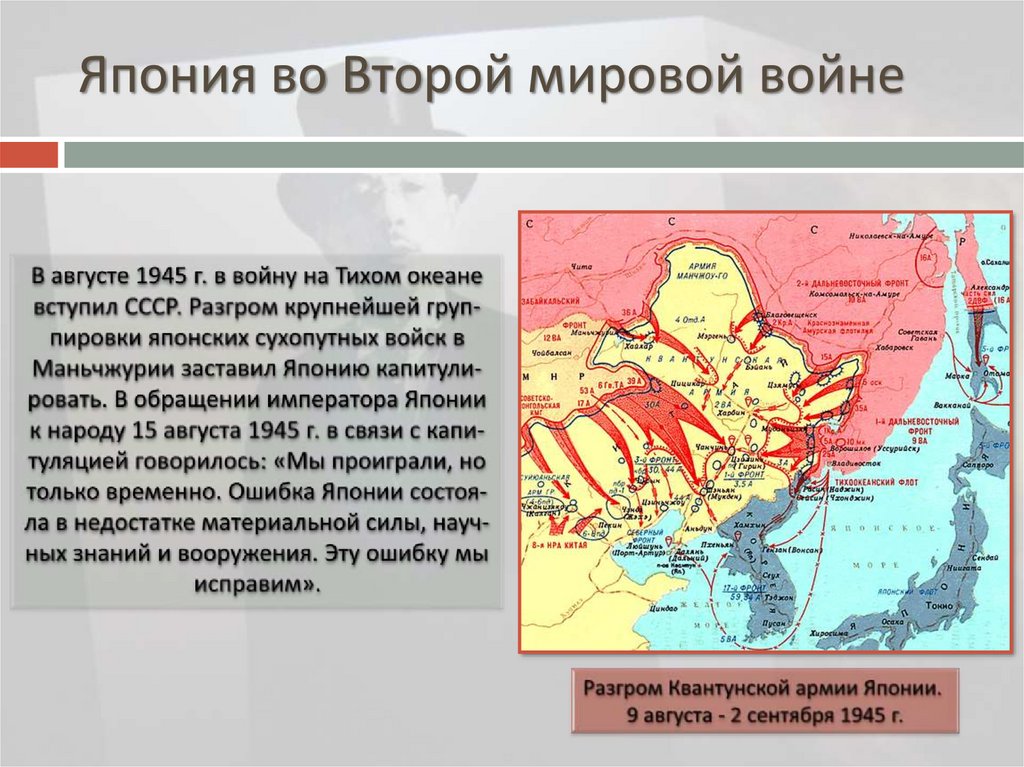

Именно он принимал также и решение о капитуляции Японии после ее разгрома во Второй мировой войне. 15 августа 1945 года, впервые выйдя в эфир национального радио, император заявил, что Япония принимает условия Потсдамской декларации.

Хирохито должны были осудить как военного преступника наряду с высокопоставленными нацистами, однако американский генерал Дуглас Макартур, главнокомандующий оккупационными войсками союзников в Японии, проводивший послевоенные реформы и помогавший разрабатывать новую японскую конституцию, при организации Токийских процессов над японскими военными преступниками отказался отдавать под суд японского императора. Более того, он настоял на том, чтобы Хирохито остался формальным главой государства. Это было сделано даже вопреки требованиям многих высокопоставленных лиц, включая президента США Гарри Трумэна.

close

100%

Апологеты японской монархии до сих пор отказываются признавать вину императора в преступлениях против мира и человечества и приравнивать его к другим диктаторам «оси» — Гитлеру и Муссолини, — настаивая на том, что в милитаристской Японии фактически существовали элементы конституционной монархии: ответственность за большинство решений необходимо возлагать на текущее правительство и Совет старейшин, имевший решающее влияние на императора.

Сам император, впрочем, никогда не заблуждался в том, что касалось его роли в развязывании войн. В августе 2018 года был опубликован дневник Синобу Кобаяси, камергера императора с 1974 по 2000 год. Этот дневник содержит многочисленные высказывания самого Хирохито, на основе которых специалист по японской военной истории Дженнифер Линд сделала однозначный вывод: «За прошедшие годы просочились многочисленные свидетельства виновности императора, он сам много рассуждал об этом, и историки уже собрали достаточно полную картину произошедшего… Он был весьма виновен и после войны чувствовал себя из-за этого опустошенным».

Японский историк Такахиса Фурукава пришел к аналогичному выводу: «Император давно взял на себя ответственность за войну; когда он стал старше, это чувство лишь усилилось». Императора мучили регулярные напоминания об этой ответственности, но публично Хирохито всегда отрицал свою решающую вину в развязывании войны. Например, на пресс-конференции с иностранными корреспондентами 22 сентября 1975 года он заявил: «Решение о начале войны было принято кабинетом министров, и я не мог отменить это решение».

Оккупационные власти послевоенной Японии заставили Хирохито отказаться от любых претензий на «божественность», но несмотря на все это император до самой своей смерти в 1989 году оставался активной публичной фигурой и выполнял многие обязанности главы государства. Его стараниями удалось восстановить испорченный в годы Второй мировой войны дипломатический имидж Японии путем совершения многочисленных поездок и встреч с лидерами других стран, включая американских президентов и британскую королеву Елизавету II.

Война с Японией. Наши земляки-победители.

31.08.2020

(К 75-летию Победы над милитаристской Японией)

75 лет назад на Дальнем Востоке закончилась война с Японией, ставшая заключительным этапом Великой Отечественной войны. 2 сентября 1945 г. Японией был подписан акт о капитуляции. В результате разгрома милитаристской Японии был ликвидирован последний очаг Второй мировой войны, восстановлен мир во всём мире и устранена угроза японского нападения на СССР.

Ещё до этого состоялась Ялтинская конференция, на которой 11 февраля 1945 г. было подписано Ялтинское соглашение Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и Великобритании, определившее послевоенное урегулирование. Руководители трёх великих держав согласились в том, что «через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников при условии:

1. Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики).

2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к ней островов,

б) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур, как на военно-морскую базу СССР,

в) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного Советско-Китайского Общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет.

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов».

При этом следует обратить внимание на такой факт. По историческим источникам, в начале 1942 г. имелось секретное военное соглашение Японии, Германии, Италии о разделе Советского Союза по омскому меридиану и отторжению Дальнего Востока и части Сибири в пользу Японии – в случае победы Германии в войне с Советским Союзом – в нарушение советско-японского пакта о нейтралитете 1941 г.

Ставка Верховного Главнокомандования, учитывая реальную опасность агрессии со стороны империалистической Японии, в течение почти всей войны была вынуждена держать на Дальнем Востоке от 32 до 59 расчетных дивизий сухопутных войск, от 10 до 29 авиационных дивизий и до 6 дивизий и 4 бригад Войск ПВО территории страны общей численностью свыше 1 млн. солдат и офицеров, 8 — 16 тыс. орудий и минометов, свыше 2 тыс. танков и САУ, от 3 до 4 тыс. боевых самолетов и более 100 боевых кораблей основных классов. В общей сложности это составляло в разные периоды войны от 15 до 30 процентов боевых сил и средств всех Советских Вооруженных Сил. В день начала Великой Отечественной войны боевой состав наших войск на Дальнем Востоке составлял 703714 человек, 9 мая 1945 г. – 1185058 человек.

Япония во времена Второй мировой войны являла собой не объект, а субъект агрессии, поэтому Советский Союз, следуя букве Ялтинского соглашения объявил войну союзнику фашистской Германии на Дальнем Востоке.

Вечером 8 августа (когда на Дальнем Востоке уже было раннее утро) Советское правительство передало японскому правительству заявление:

«После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая всё ещё стоит за продолжение войны. Требование трёх стран – США, Англии и Китая от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было отклонено Японией. Тем самым предложение японского правительства Советскому Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву… Советское правительство считает, что такая его политика является единственным средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после её отказа о безоговорочной капитуляции… Ввиду изложенного, Советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то есть с 9 августа 1945 года, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией».

Победа Советского Союза над противником была полной. Война была короткой, но сокрушительно-победоносной. В этой войне проявился весь опыт советской военной мысли. Операция по разгрому Квантунской армии стала апофеозом советской военной мощи, и подвела окончательный итог под результатами Второй мировой войны. Постоянный очаг напряжённости на Дальнем Востоке прекратил свое существование. Японии больше ничего не оставалось, как 2 сентября 1945 г. подписать акт о капитуляции на борту американского линкора «Миссури».

Маньчжурская операция проводилась на фронте более 5000 км и на глубину до 800 км. В операции участвовало с обеих сторон свыше 2,5 млн. человек, более 35 тысяч орудий и миномётов, примерно 7 тыс. самолётов и около 6,5 тыс. танков.

В советско-японской войне с нашей стороны погибло 12031 человек. Потери со стороны противника составили по данным разных источников от 21389 до 84 тысяч убитыми. 640 тысяч японских солдат и офицеров было взято в плен.

В войне с милитаристской Японией участвовало более 200 ейчан.

Среди них выпускник Ейского авиационного училища Герой Советского Союза младший лейтенант Михаил Егорович Янко. 10 августа 1945 г. им вместе с Иваном Бабкиным был совершён последний огненный таран в истории Второй мировой войны. В этот день командир звена 37-го штурмового авиационного полка (12-я штурмовая авиационная дивизия, ВВС Тихоокеанского флота) младший лейтенант Янко совершил свой уже третий боевой вылет, ставший для него последним. Штурмовики наносили удар по порту Расин (Нанчжин, Северная Корея). Янко шёл ведущим последней пары второй девятки. Первая девятка, с ходу прицельно сбросив бомбы, сделав залп реактивными снарядами и обстреляв из пушек и пулемётов, на бреющем полёте ушла в сторону моря. Вторая же девятка, образовав боевой порядок «Круг», методично выполняла заход за заходом на транспорт. Янко, на первом заходе прицельно сбросив бомбы, вызвал пожар на вражеском транспорте, стоявшем на рейде. При выходе из атаки в мотор штурмовика Ил-2 попал зенитный снаряд, вызвавший пожар. Отважный лётчик со своим воздушным стрелком Иваном Бабкиным направил горящий самолет в центр портовых сооружений, на огромное здание, помеченное на карте как военный объект в порту. 14 сентября 1945 г. Михаилу Янко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Отважный лётчик со своим воздушным стрелком Иваном Бабкиным направил горящий самолет в центр портовых сооружений, на огромное здание, помеченное на карте как военный объект в порту. 14 сентября 1945 г. Михаилу Янко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания Ейского авиационного училища на Дальний Восток был направлен младший лейтенант Павел Иванович Беляев (впоследствии Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР). Служил в составе 38-го гвардейского истребительного авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии, в которой служил М.Е. Янко. За участие в советско-японской войне он был награждён медалью «За победу над Японией».

Однополчанином П.И. Беляева был капитан Леонид Петрович Нечаев, старший офицер по оперативной части 38-го истребительного авиаполка. За участие в войне он был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За победу над Японией». (Нечаев Л.П. – отец Бориса Леонидовича Нечаева, 8 мая 1966 г. совершившего героический поступок при тушении пожара на подводной лодке С-384 и посмертно награждённого орденом Красной Звезды).

Герой Советского Союза гвардии старшина Иван Игнатьевич Игнатенко после участия в Параде Победы и на приёме в Кремле в честь его участников 27 июня 1945 г. убыл на Дальний Восток для участия в заключительном этапе Великой Отечественной войны. 247 гвардейский артиллерийский полк 110-й гвардейской стрелковой дивизии к тому времени уже миновал Москву, и двигался на японскую войну.

Приехал в Монголию и приступил к своей работе артиллерийского разведчика. По воспоминаниям Ивана Игнатьевича «японская война была для нас легче, не такой жестокой, не с такими потерями».

Потом наш полк отвели в Иркутск. К тому времени у гвардии старшины Игнатенко было три ранения, и он по ранению и как агроном демобилизовался.

Среди наших земляков – участников войны с Японией были: Виктор Михайлович Мокронос (брат погибшего в боях на Курской дуге Ивана Михайловича Мокроноса), Виктор Яковлевич Моисеенко (во время советско-японской войны награждён медалью Ушакова за свой первый бой), Виктор Александрович Фокин, Владимир Александрович Фигуровский, Александр Яковлевич Денисенко, Сергей Никитович Пипник… Следует отметить, что командир 144-го отдельного батальона морской пехоты капитан-лейтенант Александр Иванович Востриков, в начале августа 1942 г. героически оборонявший наш город также участвовал в советско-японской войне.

героически оборонявший наш город также участвовал в советско-японской войне.

В 1967-1970 гг. и в 1978-1980 гг. научным сотрудником нашего музея был полковник в отставке Георгий Михайлович Рябов, участник Великой Отечественной войны. В период работы в музее им было опубликовано в средствах массовой информации большое количество статей о ейчанах – Героях Советского Союза, материалов по военной истории Ейска.

С 1941 г. он воевал на фронтах Великой Отечественной войны: Ленинградском, Калининском и Северо-Западном. В мае 1945 г. майор Рябов был назначен на должность начальника отдела кадров Приморской армии ПВО (Дальневосточной армии ПВО, Дальневосточного округа ПВО) 1-го Дальневосточного фронта, на которой находился до февраля 1948 г. В числе многочисленных наград Георгия Михайловича есть медаль «За победу над Японией».

Участником войны с Японией был ейчанин Виктор Ильич Самохвалов. В Красную Армию он был призван ейским военкоматом в июле 1941 г. Воевал в составе Черноморского флота на плавучей базе «Не тронь меня» и на крейсере «Красный Кавказ». За участие в обороне Севастополя был награждён медалью «За отвагу». В апреле 1945 г. Виктор Самохвалов в числе других моряков прибыл в спецкоманду, в которую вошли представители многих кораблей Черноморского флота и других флотилий. Самохвалов попал в эту команду с гвардейского крейсера «Красный Кавказ».

За участие в обороне Севастополя был награждён медалью «За отвагу». В апреле 1945 г. Виктор Самохвалов в числе других моряков прибыл в спецкоманду, в которую вошли представители многих кораблей Черноморского флота и других флотилий. Самохвалов попал в эту команду с гвардейского крейсера «Красный Кавказ».

Виктор Ильич вспоминал: «На Дальний Восток ехали в теплушках. По прибытию во Владивосток на пароходе пошли на Аляску. По пути встретился японский эсминец, но увидев «обыкновенный сухогруз» не стал проводить досмотр, развернулся и ушёл в открытый океан.

На Аляске пробыли около двух месяцев, принимали океанские тральщики. После боевых стрельб отряд кораблей вышел к своим берегам. Наша группа кораблей несколько раз подвергалась атакам неизвестных подводных лодок, но все корабли благополучно дошли до родных берегов. Уже находясь в Татарском проливе, узнали, что началась война с Японией». Тральщик, на котором служил Самородов участвовал во многих боевых операциях – Южный Сахалин, Корея, Порт-Артур. За участие в войне награждён медалью «За победу над Японией».

За участие в войне награждён медалью «За победу над Японией».

После войны ещё почти два года тралил и уничтожал мины в морях от Берингова пролива до берегов Китая.

Интересна судьба Ковалёва Ивана Григорьевича, призванного в ряды Красной Армии в сентябре 1939 г. Он – участник боёв на реке Халхин-Гол, водитель бортового автомобиля в составе экипажа радиостанции. После окончания военного конфликта старший сержант Ковалёв в 1940 г. командованием части был направлен на учёбу в г. Хабаровск, в школу военных переводчиков. В июне 1942 г. состоялся выпуск офицеров – военных переводчиков японского, китайского и корейского языков. Ковалёва оставляли в школе преподавателем корейского языка, но по его настоятельной просьбе он был направлен военным переводчиком – заместителем начальника разведки одного из укрепрайонов 25-й армии Приморской группы войск.

Разведотдел укрепрайона на протяжении 1941-1945 гг. основательно контролировал действия японских войск на территории Манчжоу-Го в полосе до 20 км в глубину и до 110 километров по фронту.

До начала действий на Дальневосточном театре военных действий Иван Григорьевич Ковалёв работал с информацией на корейском языке, с ощутимой пользой для общего дела Победы. С началом войны с японскими милитаристами было много языковой практики: выполнял обязанности начальника пункта сбора, сортировки и отправки в лагерь военнопленных, сопровождал советских военачальников.

За образцовое выполнение заданий командования во время боевых действий в Маньчжурии и Корее 28 августа 1945 г. Ковалёв был награждён орденом Красной Звезды. В представлении к награде было отмечено, что военный переводчик штаба 108-го укрепрайона 25-й армии старший лейтенант Иван Григорьевич Ковалёв: «проявлял большую инициативу и хорошо выполнял обязанности переводчика, в результате чего было установлено действительное наименование частей и соединений противника, действовавших перед фронтом Южной группы войск». 21 марта 1946 г. награждён медалью «За победу над Японией». В 1948 г. правительство КНДР наградило И. Г. Ковалёва медалью «За освобождение Кореи». Воспоминания, фотографии, документы, награды Ивана Григорьевича Ковалёва, в т.ч. медаль «За освобождение Кореи», хранятся в нашем музее.

Г. Ковалёва медалью «За освобождение Кореи». Воспоминания, фотографии, документы, награды Ивана Григорьевича Ковалёва, в т.ч. медаль «За освобождение Кореи», хранятся в нашем музее.

Гордятся своим отцом – участником войны с милитаристской Японией дети и внуки Гавриила Терентьевича Борща. В Красную Армию он был призван в марте 1939 г. и направлен в 17-й отдельный (сапёрный) строительный батальон 69-й стрелковой дивизии 2-й отдельной Краснознамённой армии на Дальний Восток. В июле 1941 г. был переведён в 77-й отдельный сапёрный батальон 3-й стрелковой дивизии.

Более шести долгих лет Гавриил Терентьевич находился на дальневосточных рубежах нашей страны, каждый день ожидая нападения на нашу страну Японии – союзника Германии. За это время дослужился до звания старшины, стал старшиной роты 77-го отдельного сапёрного батальона 3-й стрелковой дивизии 2-й отдельной Краснознамённой армии 2-го Дальневосточного фронта.

Свою первую и самую дорогую боевую награду – орден Славы III степени, старшина Борщ получил за подвиги, совершённые им в августовских боях 1945 г. , за штурм Духомарзинского узла сопротивления противника в Маньчжурии. 14 августа при блокировании ДОТа на высоте в районе действия 8-го стрелкового полка с группой подрывников полка попал под пулемётно-гранатомётный огонь, получил ранение, но с поля боя не ушёл. Его товарищ сапёр ефрейтор Яков Яковлевич Борщевцев был убит осколком мины. Гавриил Терентьевич Борщ похоронил Борщевцева, а двух раненых вынес с поля боя. На второй день после ранения взорвал три железобетонных амбразуры и две артиллерийские установки.

, за штурм Духомарзинского узла сопротивления противника в Маньчжурии. 14 августа при блокировании ДОТа на высоте в районе действия 8-го стрелкового полка с группой подрывников полка попал под пулемётно-гранатомётный огонь, получил ранение, но с поля боя не ушёл. Его товарищ сапёр ефрейтор Яков Яковлевич Борщевцев был убит осколком мины. Гавриил Терентьевич Борщ похоронил Борщевцева, а двух раненых вынес с поля боя. На второй день после ранения взорвал три железобетонных амбразуры и две артиллерийские установки.

Награждён медалью «За победу над Японией». За отличные боевые действия в войне против империалистической Японии старшине Гавриилу Терентьевичу Борщу в приказе №372 от 23 августа 1945 г. Верховным Главнокомандующим Генералиссимусом Советского Союза И.В. Сталиным объявлена благодарность. После войны остался служить в рядах ВС СССР. Лейтенант Г.Т. Борщ службу в ВС СССР закончил в 1953 г.

Подольская Зоя Максимовна – одна из участниц войны с Японией. На фронт она была призвана в июле 1943 г. Служила телефонистской в 1863-м зенитно-артиллерийском полку на Карельском фронте. В звании рядовой участвовала в войне с Японией в составе Забайкальского фронта. За участие в войне награждена медалью «За победу над Японией».

Служила телефонистской в 1863-м зенитно-артиллерийском полку на Карельском фронте. В звании рядовой участвовала в войне с Японией в составе Забайкальского фронта. За участие в войне награждена медалью «За победу над Японией».

Ещё один наш земляк был на войне с Японией. Это – Ветров Василий Прокофьевич. В 1930-х гг. он служил в погранотряде, на западной границе, в 1939 г. по комсомольской путёвке поступил в авиационное училище. После его окончания стал авиационным штурманом.

Участник войны с первого и до последнего дня, на западе и на востоке. адъютант эскадрильи 12-го бомбардировочного авиаполка старший лейтенант В.П. Ветров был в числе участников воздушной части Парада Победы 24 июня 1945 г., которая по погодным условиям не состоялась. Присутствовал на приёме в Кремле в честь участников Парада. Затем его авиационный корпус получил команду своим ходом лететь на Восток. Ветров на Забайкальском фронте воевал на бомбардировщике Ту-2. Авиация оказывала поддержку пехоте в прорыве линий обороны противника, работала по целям в Манчжурии с аэродрома Корниловка в Монголии. Боевые действия старший лейтенант В.П. Ветров завершил на острове Сахалин. Уволился из армии в 1946 г. и вернулся в родной город Ейск.

Боевые действия старший лейтенант В.П. Ветров завершил на острове Сахалин. Уволился из армии в 1946 г. и вернулся в родной город Ейск.

О многих участниках советско-японской войны 1945 г. хотелось бы вспомнить в этой статье. К сожалению, это по многим причинам невозможно.

Нельзя не остановиться на именах наших земляков – участников войны с Японией, тех, кто победил японских милитаристов, тех, кто живёт среди нас.

Гришин Борис Владимирович в Красную Армию был призван в январе 1943 г. В годы войны служил в составе 87-го запасного стрелкового полка 27-й стрелковой бригады, затем в 258-й отдельной танковой бригаде 2-й Краснознамённой армии Дальневосточного фронта. Старшим радиотелефонистом младший сержант Гришин участвовал в боях с японцами в той же бригаде 2-го Дальневосточного фронта. За участие в войне награждён медалью «За победу над Японией». Из ВС СССР уволился в 1974 г. в звании подполковника.

Ейчанин Карнадуд Николай Артёмович в Красную Армию был призван Ейским военкоматом. Направлен на учёбу в военное пехотное миномётное училище в Краснодаре. Воевал в составе 274 стрелкового полка, 289 стрелкового полка НКВД. С марта 1943 г. участвовал в Великой Отечественной войне, в боях по освобождению Краснодарского края. 12 апреля 1943 г. помощник командира отделения 5-й стрелковой роты 3-го батальона 274-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД красноармеец Карнадуд был тяжело ранен и два месяца находился на излечении в госпитале. Награждён медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Кавказа». За участие в войне с милитаристской Японией заместитель командира отделения 5-й стрелковой роты 3-го батальона 289-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД 2-го Дальневосточного фронта. За участие в войне награждён медалью «За победу над Японией». После окончания войны служил в отдельной сапёрной роте пограничных войск НКВД на Тихом океане в должности телефониста. Службу лейтенант технической службы Н.А. Карнадуд закончил в 1946 г.

Направлен на учёбу в военное пехотное миномётное училище в Краснодаре. Воевал в составе 274 стрелкового полка, 289 стрелкового полка НКВД. С марта 1943 г. участвовал в Великой Отечественной войне, в боях по освобождению Краснодарского края. 12 апреля 1943 г. помощник командира отделения 5-й стрелковой роты 3-го батальона 274-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД красноармеец Карнадуд был тяжело ранен и два месяца находился на излечении в госпитале. Награждён медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Кавказа». За участие в войне с милитаристской Японией заместитель командира отделения 5-й стрелковой роты 3-го батальона 289-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии внутренних войск НКВД 2-го Дальневосточного фронта. За участие в войне награждён медалью «За победу над Японией». После окончания войны служил в отдельной сапёрной роте пограничных войск НКВД на Тихом океане в должности телефониста. Службу лейтенант технической службы Н.А. Карнадуд закончил в 1946 г.

Лейтенант медицинской службы Соколовская (в девичестве Пикаева) – участница войны с Японией. В Красную Армию призвана в сентябре 1941 г. Служила фельдшером в эвакогоспиталях ЭГ-3084, ЭГ-3844. Войну закончила на Дальнем Востоке, демобилизовалась из армии 15 сентября 1945 г. За участие в войне награждена медалью «За победу над Японией».

Среди ейчан, принявших участие в боях на завершающем этапе Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке Василий Андреевич Колесник, Александр Иванович Цыганков.

Колесник В.А. на фронт был мобилизован Ейским военкоматом в апреле 1943 г. В Великой Отечественной войне заряжающий 731-го зенитно-артиллерийского полка сержант Колесник участвовал с октября 1943 г. по февраль 1945 г. Затем полк был переброшен на Дальний Восток. Одной из дорогих наград для Василия Андреевича является медаль «За победу над Японией».

День Победы Александр Иванович Цыганков встретил в Польше. На фронт ейчанин Цыганков был призван в мае 1943 г. , после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Участвовал в освобождение Краснодарского края от врага. Связист рядовой Цыганков воевал в составе 1806-го запасного артиллерийского полка. В сентябре 1945 г. рядовой Александр Иванович Цыганков праздновал ещё один День Победы. На этот раз на Дальнем Востоке.

, после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Участвовал в освобождение Краснодарского края от врага. Связист рядовой Цыганков воевал в составе 1806-го запасного артиллерийского полка. В сентябре 1945 г. рядовой Александр Иванович Цыганков праздновал ещё один День Победы. На этот раз на Дальнем Востоке.

После окончания Второй мировой войны и подписания Японией акта о капитуляции прошло семьдесят пять лет. Лидерами этой страны после окончания войны постоянно предпринимаются попытки пересмотреть её итоги, решить в свою пользу спор по «северным территориям».

Советский Союз победил страну-агрессора. Японией был подписан акт о капитуляции, прекращены военные действия, и она рано или поздно должна будет подписать мирный договор с правопреемницей СССР – Российской Федерацией без каких-либо дополнительных условий.

Территориальная целостность Российской Федерации, Южных Курил и всего геополитического пространства государства – это жизненно важный интерес России.

Свой вклад в Победу над милитаристской Японией внесли наши земляки.

Ейский историко-краеведческий музей им. В.В. Самсонова поздравляет участников советско-японской войны с 75-й годовщиной Победы в ней.

Выражаем слова благодарности ветеранам за их военные подвиги, за то, что передают свой богатейший жизненный опыт современному поколению.

Мы чтим героические свершения отцов и дедов, помним и храним имена павших героев. Ваш подвиг, дорогие ветераны, навсегда останется в нашей памяти.

Фостийчук В.В., ведущий научный сотрудник научно-экспозиционного отдела Ейского историко-краеведческого музея им. В.В. Самсонова, кандидат политических наук, доцент

Война Китая с Японией | Факультет истории

Аффилированные исследователи Д-р Мэтью Джонсон — Мэтью Д. Джонсон (доктор философии, Калифорнийский университет в Сан-Диего, история) является преподавателем кафедры истории и политики современного Китая, исторический факультет. Его исследовательские интересы включают международную политическую коммуникацию, пропаганду, исследования холодной войны, Лигу Наций и формирование современного государства. В настоящее время он пишет рукопись книги под названием « до мягкой силы: международное создание имиджа и коммунистическая партия Китая, 19 лет».28-1980 . Мэтью публиковал обзоры и статьи о современном кинопроизводстве в Китае, был одним из редакторов специального выпуска Journal of Chinese Cinemas и участвовал в различных проектах, посвященных политическому использованию СМИ в двадцатом веке. Он является бывшим сотрудником Центра международных отношений Weatherhead Гарвардского университета, научным сотрудником Министерства образования США Джейкоба К. Джавитса, научным сотрудником программы Fulbright IIE США и приглашенным исследователем на историческом факультете Пекинского университета.

Его исследовательские интересы включают международную политическую коммуникацию, пропаганду, исследования холодной войны, Лигу Наций и формирование современного государства. В настоящее время он пишет рукопись книги под названием « до мягкой силы: международное создание имиджа и коммунистическая партия Китая, 19 лет».28-1980 . Мэтью публиковал обзоры и статьи о современном кинопроизводстве в Китае, был одним из редакторов специального выпуска Journal of Chinese Cinemas и участвовал в различных проектах, посвященных политическому использованию СМИ в двадцатом веке. Он является бывшим сотрудником Центра международных отношений Weatherhead Гарвардского университета, научным сотрудником Министерства образования США Джейкоба К. Джавитса, научным сотрудником программы Fulbright IIE США и приглашенным исследователем на историческом факультете Пекинского университета.

Д-р Джеймс Рейли — Джеймс Рейли был научным сотрудником программы «Война Китая с Японией» в 2008–2009 годах. В настоящее время он является лектором по международным отношениям Восточной Азии в Сиднейском университете. Он получил докторскую степень в Университете Джорджа Вашингтона в августе 2008 года в области политологии. Доктор Рейли занимается исследованиями внешней политики Китая, китайско-японских отношений и отношений между государством и обществом в Китае. В настоящее время он готовит к публикации рукопись книги на основе своей диссертации: Роль общественного мнения в политике Китая в отношении Японии: 1997-2007. Исследование доктора Рейли, поддержанное грантом Фулбрайта-Хейса на диссертацию, исследует роль общественного мнения во внешней политике авторитарных стран, опираясь на данные опросов общественного мнения в Китае, количественный анализ содержания китайских публикаций и обширные интервью с китайцами и японцами. ученых, чиновников, бизнесменов и активистов.

В настоящее время он является лектором по международным отношениям Восточной Азии в Сиднейском университете. Он получил докторскую степень в Университете Джорджа Вашингтона в августе 2008 года в области политологии. Доктор Рейли занимается исследованиями внешней политики Китая, китайско-японских отношений и отношений между государством и обществом в Китае. В настоящее время он готовит к публикации рукопись книги на основе своей диссертации: Роль общественного мнения в политике Китая в отношении Японии: 1997-2007. Исследование доктора Рейли, поддержанное грантом Фулбрайта-Хейса на диссертацию, исследует роль общественного мнения во внешней политике авторитарных стран, опираясь на данные опросов общественного мнения в Китае, количественный анализ содержания китайских публикаций и обширные интервью с китайцами и японцами. ученых, чиновников, бизнесменов и активистов.

Доктор Рейли опубликовал статьи в The Washington Quarterly, China: An International Journal, Asian Survey, Survival, а также несколько глав в отредактированных книгах. С 2001 по 2007 год он жил в Даляне, Китай, где работал представителем в Восточной Азии Комитета службы американских друзей. Он был стипендиатом программы Фулбрайта в Китайском университете Жэньминь в 2007-08 учебном году. Он имеет степень магистра восточноазиатских исследований Вашингтонского университета и степень бакалавра истории Гилфордского колледжа.

С 2001 по 2007 год он жил в Даляне, Китай, где работал представителем в Восточной Азии Комитета службы американских друзей. Он был стипендиатом программы Фулбрайта в Китайском университете Жэньминь в 2007-08 учебном году. Он имеет степень магистра восточноазиатских исследований Вашингтонского университета и степень бакалавра истории Гилфордского колледжа.

Д-р Федерика Ферланти — Федерика Ферланти была научным сотрудником программы «Война Китая с Японией» в 2007–2009 годах. В настоящее время она преподает историю современного Китая в Университете Кардиффа. Область исследований Федерики Ферланти — современная китайская история и, в частности, государственное строительство и политическая история Китая в 1930-х и 1940-х годах. Федерика имеет степень бакалавра с отличием Венецианского университета (DSAO, 1995), степень магистра философии. Кембриджского университета (востоковедение, 1996 г.) и докторскую степень Университета Кальяри (DiSPI, 2003 г.). Ее докторская диссертация «Движение за новую жизнь и политика Гоминьдана в провинции Цзянси, 19 г. 34-1936» исследует развитие движения «Новая жизнь», его долгосрочное влияние на политические и административные институты, а также его вклад в формирование гражданства и национальной идентичности. Федерика преподавала современную и новейшую историю Китая в Университете Венеции в Тревизо. (2003-2004) и был получателем постдокторской стипендии, присужденной Фондом Чан Цзин-куо для международного научного обмена (2004-2006) с проектом под названием «Движение за новую жизнь, гражданская мобилизация и государственное строительство во время Война против Японии, 1937-1945». Ее текущий проект исследует приверженность националистического правительства организации народного сопротивления во время войны против Японии, реакцию общества на мобилизацию в поддержку войны и влияние войны на китайское общество.

34-1936» исследует развитие движения «Новая жизнь», его долгосрочное влияние на политические и административные институты, а также его вклад в формирование гражданства и национальной идентичности. Федерика преподавала современную и новейшую историю Китая в Университете Венеции в Тревизо. (2003-2004) и был получателем постдокторской стипендии, присужденной Фондом Чан Цзин-куо для международного научного обмена (2004-2006) с проектом под названием «Движение за новую жизнь, гражданская мобилизация и государственное строительство во время Война против Японии, 1937-1945». Ее текущий проект исследует приверженность националистического правительства организации народного сопротивления во время войны против Японии, реакцию общества на мобилизацию в поддержку войны и влияние войны на китайское общество.

Д-р Аарон Уильям Мур — Аарон Уильям Мур (доктор философии, Принстон, 2006 г.) — специалист в области современной истории Восточной Азии. Преподаватель истории Китая в Манчестерском университете 9. 0013

0013

Его исследование, транснациональное по своему подходу, в первую очередь включает в себя критическое изучение субъективности и ведения дневников во время Второй мировой войны, включая тексты, написанные японскими, китайскими и американскими военнослужащими. Он также работает над японской антропологией девятнадцатого века, детскими произведениями и языком, рабочими дневниками материкового Китая 1950-х годов и пересечением популярных китайских, японских и русских жанров, таких как научная фантастика, с более широкими рассуждениями о социальном управлении, гендере, технологиях и тело. В настоящее время его публикации включают «Основные ингредиенты истины» (Japan Focus, август 2007 г.), «Химера конфиденциальности» (Журнал азиатских исследований, февраль 2009 г.).), «Разговор о героях: выражение самомобилизации и отчаяния в китайских военных дневниках, 1911–1938» (Twentieth Century China, весна 2009 г.), а также обзоры и переводы. Нынешний рукописный проект Мура условно озаглавлен «Опасность самодисциплины: китайские националисты, японцы и американские военнослужащие отмечают взлет и падение Японской империи, 1937–1945». Его исследовательские языки включают китайский, японский и русский.

Его исследовательские языки включают китайский, японский и русский.

В Оксфорде он исследовал военные дневники американских, китайских и японских военнослужащих во время Второй мировой войны, сосредоточив свои усилия на критическом периоде 1939-1945 в материковом Китае. Его работа будет способствовать продолжающейся дискуссии среди местных специалистов о характере японской оккупации, эффективности китайского сопротивления, а также об успехах и неудачах мобилизационных усилий с обеих сторон. В частности, он показывает, как отдельные военнослужащие описывали свой опыт в этот период и как эти описания повлияли на их представления о воинской службе, войне и о себе.

Весной 2009 года Мур выиграл финансирование двух конференций в Оксфорде. Первая касалась роли поколения военного времени в построении исторической памяти в Восточной Азии. Во втором исследовались представления людей и машин в двадцатом веке в Китае, Японии, СССР и азиатской части Северной Америки.

Д-р Тэхён Ма — Тэхён Ма получила степень бакалавра в Пенсильванском университете и только что защитила докторскую диссертацию по истории в Бристольском университете. Ее исследование исследует идеологические и административные интересы лидеров китайских националистов, когда они стремились мобилизовать Тайвань для конфликта с коммунистами после 1945 года. Ее текущий проект исследует, как националистическое правительство планировало реабилитацию и реконструкцию территорий, оккупированных японцами во время Второй мировой войны. . Тэхён преподавал в Бристольском университете, получил зарубежную исследовательскую стипендию и стипендию Фонда Чан Чинг-Куо для защиты диссертации.

Ее исследование исследует идеологические и административные интересы лидеров китайских националистов, когда они стремились мобилизовать Тайвань для конфликта с коммунистами после 1945 года. Ее текущий проект исследует, как националистическое правительство планировало реабилитацию и реконструкцию территорий, оккупированных японцами во время Второй мировой войны. . Тэхён преподавал в Бристольском университете, получил зарубежную исследовательскую стипендию и стипендию Фонда Чан Чинг-Куо для защиты диссертации.

Объявление войны Японии

Исторические события

8 декабря 1941 г.

Коллекция Палаты представителей США, подарок Ирвинга Суонсона

Об этом объекте

Спикер Палаты представителей Сэм Рэйберн использовал этот молоток, изображенный выше, во время разбирательства, которое привело к объявлению Палатой представителей войны Германии и Италии 11 декабря 1941 года.

В этот день президент Франклин Делано Рузвельт, обращаясь к нации на совместном заседании в Палате представителей, попросил Конгресс объявить войну Японии в ответ на внезапное нападение на американские военно-морские объекты в Перл-Харборе и его окрестностях, Гавайи, днем ранее. Поскольку большая часть Тихоокеанского флота США все еще тлеет, Рузвельт заверил членов Конгресса и американский народ: «С уверенностью в наших вооруженных силах, с безграничной решимостью нашего народа мы добьемся неизбежного триумфа. Так помоги нам, Боже». Ирвинг Суонсон, тогда 29-летний читающий клерк, провел поименное голосование, поскольку Палата представителей быстро приняла военную резолюцию после выступления Рузвельта. Суонсон вспомнил, как наблюдал, как представитель Иллинойса Эверетт Дирксен сидел рядом с Жаннет Ранкин из Монтаны, безуспешно умоляя пацифистку проголосовать «за», а не «против». Рэнкин был единственным голосом против войны. За несколько дней до электронного голосования поименное голосовое голосование было долгим и трудоемким процессом, осложненным суматохой и хаосом ежедневных слушаний. В этом отношении Суонсон отметил, что события 8 декабря были уникальными: «Вы могли слышать падение булавки… Легко принять перекличку, скажу я вам. Все молчали. Очень серьезный.

Поскольку большая часть Тихоокеанского флота США все еще тлеет, Рузвельт заверил членов Конгресса и американский народ: «С уверенностью в наших вооруженных силах, с безграничной решимостью нашего народа мы добьемся неизбежного триумфа. Так помоги нам, Боже». Ирвинг Суонсон, тогда 29-летний читающий клерк, провел поименное голосование, поскольку Палата представителей быстро приняла военную резолюцию после выступления Рузвельта. Суонсон вспомнил, как наблюдал, как представитель Иллинойса Эверетт Дирксен сидел рядом с Жаннет Ранкин из Монтаны, безуспешно умоляя пацифистку проголосовать «за», а не «против». Рэнкин был единственным голосом против войны. За несколько дней до электронного голосования поименное голосовое голосование было долгим и трудоемким процессом, осложненным суматохой и хаосом ежедневных слушаний. В этом отношении Суонсон отметил, что события 8 декабря были уникальными: «Вы могли слышать падение булавки… Легко принять перекличку, скажу я вам. Все молчали. Очень серьезный. »

»

Связанные важные темы

- Адрес

- Артефакты в коллекции Дома

- Совместные заседания и встречи

- Устная история

- Рэнкин, Жаннетт

- Рейберн, Сэм

- Рузвельт, Франклин Д.

- Суонсон, Ирвинг

- Вторая Мировая Война

Устная история

Посетите страницу «Устная история», чтобы узнать больше об Ирвинге Суонсоне

Исторические события

11 декабря 1941 г.