ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | это… Что такое ФЕОДАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО?

– один из исторических типов эксплуататорского государства; организация политического господства экономически господствующего класса землевладельцев-крепостников для подавления и эксплуатации крепостных крестьян. «Для удержания своего господства, для сохранения своей власти помещик должен был иметь аппарат, который бы объединил в подчинении ему громадное количество людей, подчинил их известным законам, правилам,–и все эти законы сводились в основном к одному – удержать власть помещика: над крепостным крестьянином. Это и было крепостническое государство…» (Ленин В. И., Соч., т. 29, стр. 445).Ф. г. есть политическая надстройка в феодальном обществе, при котором основой производственных отношений является собственность феодала на средства производства и неполная собственность на работника производства – крепостного, которого феодал не может убить, но которого он может продать, купить.

Феодальное общество и государство в разных странах возникли в различных исторических условиях. В одних случаях феодальное общество образовалось в результате разложения рабовладельческого строя и революции рабов (Древний Рим, Византия), в других – при разложении первобытно-общинного строя (у древних славян, германцев, кельтов в у многих народов Азии).

В одних случаях феодальное общество образовалось в результате разложения рабовладельческого строя и революции рабов (Древний Рим, Византия), в других – при разложении первобытно-общинного строя (у древних славян, германцев, кельтов в у многих народов Азии).

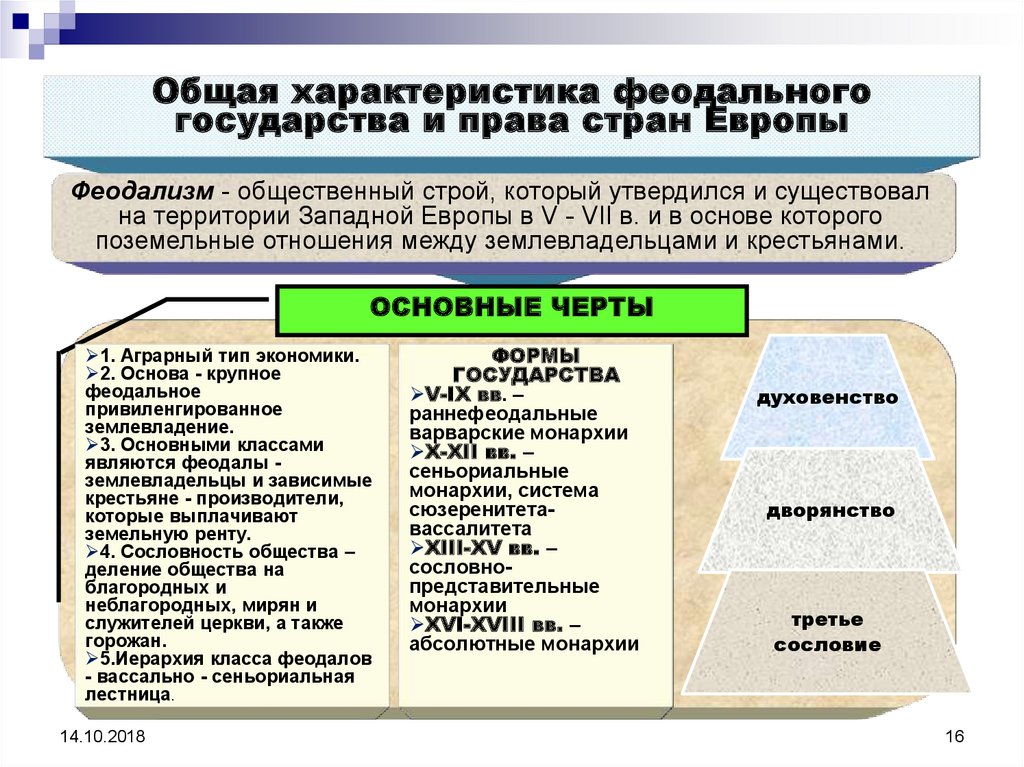

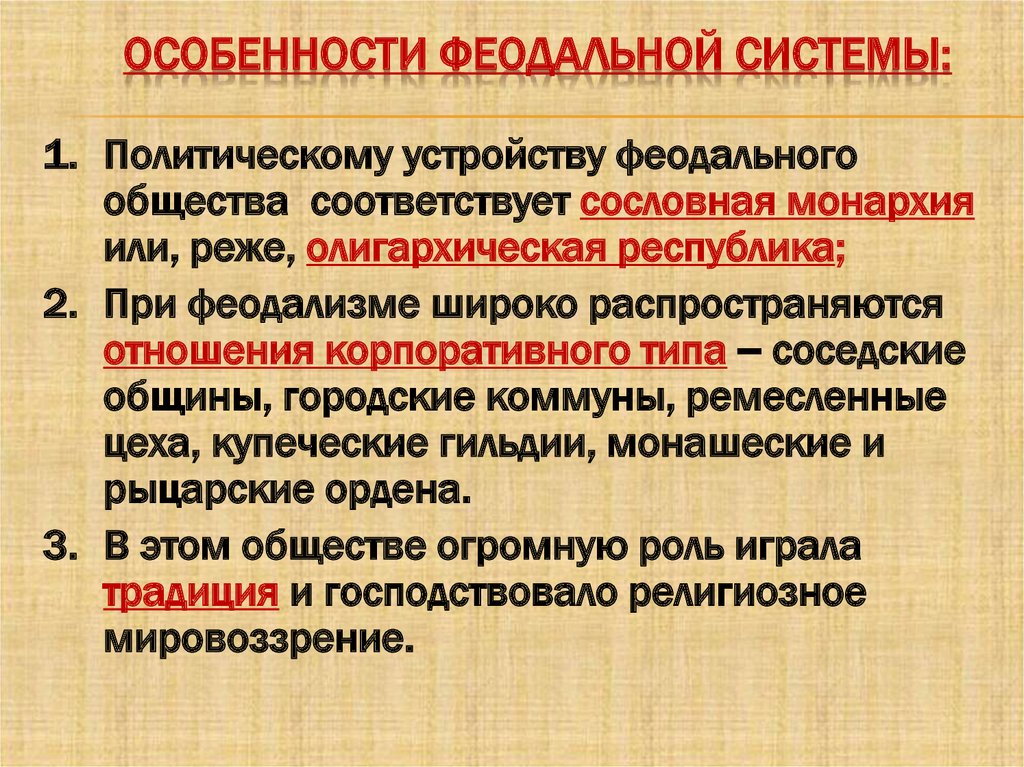

При феодальной системе общественных отношений создаётся соответствующий ей тип Ф. г., которое сохраняет свою сущность на различных стадиях развития феодализма. На всех этапах своего существования Ф. г. имело своим служебным назначением, как и вся феодальная надстройка, в целом, обслуживание своего базиса, его охрану и укрепление. Выполняя это своё назначение, Ф. г. жесток» подавляло многочисленные восстания крестьян и ремесленников. Типичной чертой Ф. г. является связь между владением землёй и политической властью, выражающаяся в том, что землевладельцы-феодалы обладают в большей ищи меньшей степени политической властью над населением принадлежащей им земли.

В качестве важнейших особенностей феодального общества и государства классики марксизма-ленинизма отмечают иерархическую структуру земельной собственности, в связи с которой складывается феодальная лестница внутри господствующего класса, и сословный строй, при котором господствующий класс в целом и каждая его часть в отдельности (духовенство, дворянство) представляли собой более или менее замкнутые группы людей, наследственно наделённые закреплёнными в законе привилегиями. Феодальная иерархия, связывающая членов господствующего класса более или менее прочными узами вассалитета и сюзеренитета (см.), облегчала задачу подавления крестьян, поскольку с ней была связана вся система феодального ополчения и феодальных дружин. Сословный строй означал для господствующего класса!, помимо исключительных прав на владение землёй и крепостными, монополию на участие в политической жизни, из которой были безусловно исключены крестьяне и к которой лишь отчасти, и то после упорной борьбы, были допущены горожане. Сословное деление, будучи, таким образом, выражением фактического и формального неравенства, царившего в феодальном обществе, сопровождашось, по словам В. И. Ленина, «…установлением особого юридического места в государстве для каждого класса» (Соч., т. 6, стр. 97).

Феодальная иерархия, связывающая членов господствующего класса более или менее прочными узами вассалитета и сюзеренитета (см.), облегчала задачу подавления крестьян, поскольку с ней была связана вся система феодального ополчения и феодальных дружин. Сословный строй означал для господствующего класса!, помимо исключительных прав на владение землёй и крепостными, монополию на участие в политической жизни, из которой были безусловно исключены крестьяне и к которой лишь отчасти, и то после упорной борьбы, были допущены горожане. Сословное деление, будучи, таким образом, выражением фактического и формального неравенства, царившего в феодальном обществе, сопровождашось, по словам В. И. Ленина, «…установлением особого юридического места в государстве для каждого класса» (Соч., т. 6, стр. 97).

Две функции характеризуют Ф. г.: внутренняя (главная) и внешняя (неглавная), которые, будучи порождены в конечном итоге экономическим строем феодального общества, определялись сущностью и задачами Ф. г.

г.

Главной функцией Ф. г. являлась внутренняя функция – функция подавления эксплуатируемого большинства., так как сущностью Ф. г. было господство феодалов-землевладельцев различных рангов над крепостными крестьянами и другими трудящимися. Эта функция была направлена на то, чтобы держать в узде эксплуатируемое большинство крестьян, находящихся в крепостной зависимости, и ремесленников. Хотя феодальная эксплуатация и отличается от рабовладельческой тем, что феодал имеет неполную собственность на работника производства, всё же последний не имеет экономической заинтересованности в работе на феодала. Это обстоятельство обусловливает необходимость внеэкономического принуждения и при феодализме для того, чтобы заставить работника производства трудиться на феодала и отбывать в его пользу всякие повинности. Таким образом, само внеэкономическое принуждение было обусловлено экономическими причинами, собственностью помещиков на землю, являющейся основой феодализма.

Осуществление внутренней функция Ф. г. неоднократно встречайте противодействие трудящихся масс, принимавшее самые острые формы. В истории Ф. г. известны крупные крестьянские восстания (Жакерия– во Франции в 1358 г.; Уота Тайлера – в Англии в 1381 г.; крестьянская война в Германии – в 1525 г.; восстание Степана Разина в 1670–71 гг. и Емельяиа Пугачёва в 1773–75 гг. в России и др.). Эти восстания жестоко подавлялись феодалами.

г. неоднократно встречайте противодействие трудящихся масс, принимавшее самые острые формы. В истории Ф. г. известны крупные крестьянские восстания (Жакерия– во Франции в 1358 г.; Уота Тайлера – в Англии в 1381 г.; крестьянская война в Германии – в 1525 г.; восстание Степана Разина в 1670–71 гг. и Емельяиа Пугачёва в 1773–75 гг. в России и др.). Эти восстания жестоко подавлялись феодалами.

В истории Ф. г. известны также факты острой борьбы городов против феодалов, в результате которой в ряде случаев возникали самостоятельные городские республики.

Внешняя (не главная) функция Ф. г., будучи функцией грабежа и захвата чужих земель и народов, имела значительное своеобразие и особенности в период наивысшего расцвета феодальных отношений (10–13 вв.) в странах Западной и Восточной Европы. Это своеобразие было вызвано чрезвычайной слабостью центральной власти1 и, наоборот, усилением и независимостью отдельных феодалов, разрешавших себе войиы не только против низших и равных, но даже против самого короля, а также отчасти неопределённостью гос. границ, сложностью и запутанностью вассальных отношений (при которых, напр., король Англии был вассалом короля Франции по землям, находившимся в пределах последней, или существовали сеньоры Германии, имевшие вассалов Германии по землям, лежавшим во Франции, и т. д.). Всё это вполне соответствует Ф. г. этого периода как конгломерату сеньорий, бывших, каждая в отдельности, полунезависимыми и даже независимыми государствами, роль и значение которых определялись в первую очередь их военной способностью.

границ, сложностью и запутанностью вассальных отношений (при которых, напр., король Англии был вассалом короля Франции по землям, находившимся в пределах последней, или существовали сеньоры Германии, имевшие вассалов Германии по землям, лежавшим во Франции, и т. д.). Всё это вполне соответствует Ф. г. этого периода как конгломерату сеньорий, бывших, каждая в отдельности, полунезависимыми и даже независимыми государствами, роль и значение которых определялись в первую очередь их военной способностью.

Механизм Ф. г. менялся в своей структуре на различных стадиях развития Ф. г., сущность же оставалась той же – обеспечение господства крепостников-помещиков. Его постоянными элементами были: армия, полиция, суд и другие органы власти. Большое значение в механизме Ф. г. играла церковь и различные корпорации (рыцарские ордена, гильдии, цехи и пр.). Изменения в механизме Ф. г. выражаются в том, что с обравованием централизованного государства и абсолютных монархий происходит переход от дворцово-вотчмнной системы управления к бюрократической, а феодальная система ополчения заменяется постоянной армией. Но при всех этих изменениях в механизме Ф. г. остаются неизменными его эксплуататорская сущность и его функции.

Но при всех этих изменениях в механизме Ф. г. остаются неизменными его эксплуататорская сущность и его функции.

Типичной и безусловно преобладающей формой Ф. г. являлась монархия. Феодальная республика характерна для тех средневековых городов, которые сумели освободиться от сеньоров и стать совершенно самостоятельными, для некоторых городских общин Северной Италии (Флоренция, Венеция, Пиза и др.), сложившихся в независимые государства в силу специфических условий итальянской истории, и Герма-кии (Ганза). В России примером феодальной республики могут служить Новгород и Псков. В городах происходила в. свою очередь острая борьба между различными группами городского населения. В зависимости от результатов этой борьбы господство в городах захватывала либо торговая аристократия (Венеция), либо богатые ремесленные цехи (Флоренция).

Выросши и окрепнув в борьбе с феодалами, выражая интересы средневекового сословия горожан, складывавшегося постепенно в класс буржуазии, городские республики подтачивали устои феодализма, но в условиях феодальной системы сохраняли и в своей организации феодальные черты, выступая в качестве коллективных феодалов.

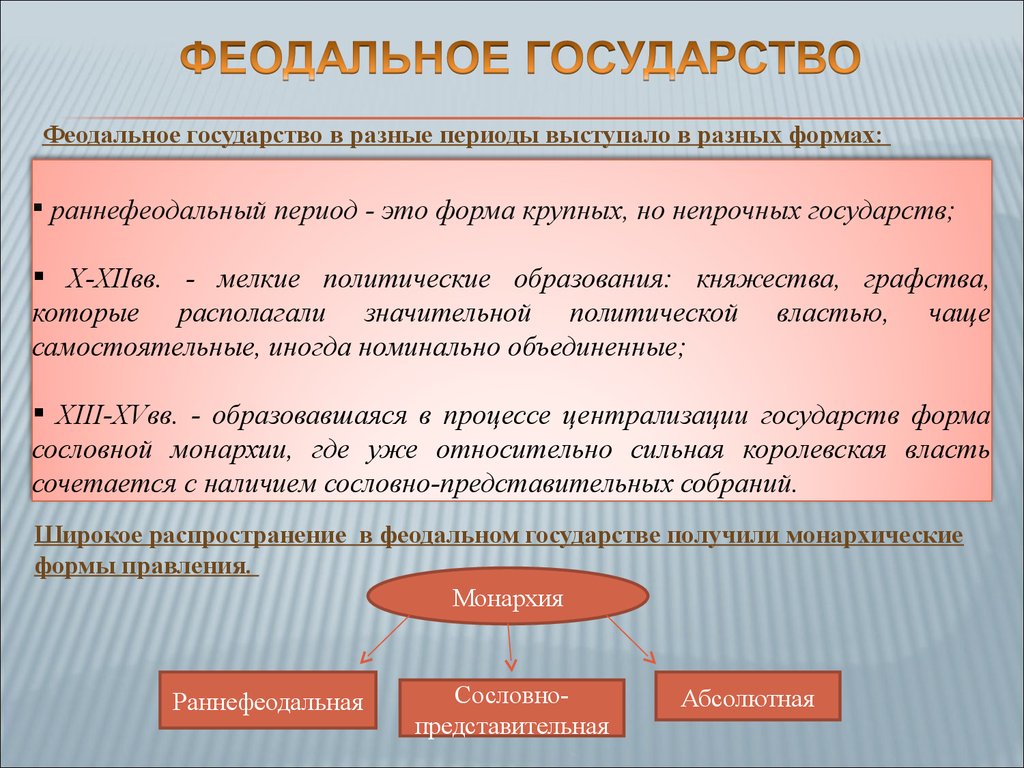

Ф. г. прошло в своём наиболее полном развитии следующие стадии: ранне-феодальная монархия; оо-словно-представительная моадрхмя; абсолютная монархия.

Эти стадии развития Ф. г. были обусловлены состоянием базиса феодального общества.

Ранне-феодальная монархия характеризуется тем, что первоначально эта форма отражает в себе процесс образования феодального общества и наличие в нём пережитков первобытно-общинного строя. Таковы, напр., государство Меровингов и Каролингов у франков, империя Рюриковичей и т. п. Попытка в некоторых случаях создать централизованное государство кончалась неудачей, так как для этого не было необходимой экономической базы (напр., государство Каролиягов). В условиях господства натурального хозяйства и слабого развития товарно-денежных отношений страна сравнительно скоро распадается на отдельные почти самостоятельные области (герцогства, княжества, уделы и т. п.), которые в свою очередь состоят из более мелких единиц, во главе которых стоят обладающие различной степенью власти феодалы.

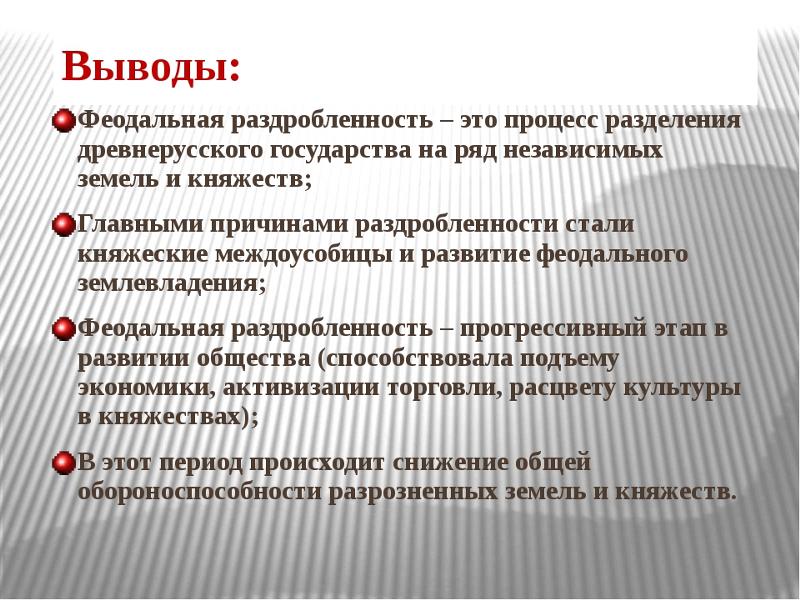

Так наступает феодальная раздроблённость. Во главе всего этого пёстрого конгломерата феодальных владений обычно стоят монархи, обладающие номинальной властью и носящие различные титулы (короли, императоры, великие князья, цари, халифы, султаны, магараджи, богдыханы, сегуны и т. п.). Некоторое хотя бы формальное единство Ф. г. под номинальной властью этих монархов необходимо для осуществления внутренней и внешней функций Ф. г.

По мере развития товарно-денежных отношений в феодальном обществе и роста городов, зарождения буржуазных производственных отношений и класса буржуазии возникает необходимость в преодолении феодальной раздроблённости и создании централизованного государства. В этих условиях возникает соеловно-представительная монархия (см.), характерной чертой которой является возникновение сословно-представительных учреждений от всей страны (Генеральные штаты во Франции, парламент б Англии, Земские соборы в России и т. п.). В период сословно-представительной монархии ещё не преодолена феодальная раздроблённость, но представители нарождающейся в городах буржуазии оказывают поддержку монархам в их борьбе с феодалами. В Московской Руси цари опираются в своей борьбе с боярами гл. обр. на средних и мелких феодалов (дворянство).

В Московской Руси цари опираются в своей борьбе с боярами гл. обр. на средних и мелких феодалов (дворянство).

Последней стадией в развитии Ф. г. является абсолютная монархия (см. Абсолютизм), которая возникает в условиях разложения феодализма, развития в недрах феодального общества капиталистического уклада, формировании буржуазии и пролетаризации ремесленников и крестьян. В этот период в централизации государства заинтересованы как буржуазия, которой необходимо преодоление последних остатков феодальной раздроблённости, так и большинство феодалов, которым для борьбы с буржуазией и крестьянством необходимо крепкое и централизованное государство.

Своеобразный путь развития прошло Ф. г. на Востоке (в Китае, Японии, Арабском халифате, Индии, Турции и др.), где оно обладало многими особенностями, не изменявшими, однако, общих и главных черт, присущих феодализму. Ф. г. и по сей день сохранилось в значительной части Индии и в странах Среднего Востока.

С развитием капиталистического уклада в недрах феодального общества феодальные производственные отношения перестают соответствовать наличным производительным силам, и становится неизбежным их низвержение. Крушение в результате социальной революции феодального экономического строя обусловило крушение всей феодальной надстройки, в том числе и Ф. г.

Крушение в результате социальной революции феодального экономического строя обусловило крушение всей феодальной надстройки, в том числе и Ф. г.

§ 4. Феодальное государство. Теория государства и права: конспект лекций

§ 4. Феодальное государство

На основе феодальных производственных отношений возникло много государств, не известных предшествующей эпохе. Это государства в Англии и Франции, Германии и России, Чехии и Польше, скандинавских странах, Японии и др. И сегодня в ряде стран сохранились феодальные пережитки.

Экономической основой феодального государства выступала собственность феодалов на землю и неполная собственность на крепостных крестьян. Феодальная собственность на землю служила основой социального неравенства. Основными классами общества были феодалы и крепостные крестьяне. Вместе с тем существовали и другие социальные группы: городские ремесленники, торговые люди и др.

Классовая дифференциация феодального общества определенным образом сочеталась с делением на сословия, т. е. на такие группы людей, которые отличались друг от друга объемом закрепленных в законе прав и обязанностей. На Руси, например, существовали такие привилегированные сословия, как князья, дворяне и духовенство. Сословия ремесленников, купцов, мещан не имели тех привилегий, которыми обладали высшие сословия. Самыми бесправными были крепостные крестьяне, которые принудительно прикреплялись к земле. Право открыто закрепляло сословные неравенство и привилегии. Через всю историю феодального общества проходили крестьянские восстания и войны.

е. на такие группы людей, которые отличались друг от друга объемом закрепленных в законе прав и обязанностей. На Руси, например, существовали такие привилегированные сословия, как князья, дворяне и духовенство. Сословия ремесленников, купцов, мещан не имели тех привилегий, которыми обладали высшие сословия. Самыми бесправными были крепостные крестьяне, которые принудительно прикреплялись к земле. Право открыто закрепляло сословные неравенство и привилегии. Через всю историю феодального общества проходили крестьянские восстания и войны.

Феодальное государство было орудием диктатуры феодалов и привилегированных сословий. В своем развитии оно прошло ряд стадий:

а) децентрализованной феодальной раздробленности;

б) усиления централизации и установления сословно-представительной монархии;

в) централизованной абсолютной монархии и разложения феодальной государственности.

Большинство функций феодального государства обусловливалось классовыми противоречиями.

В государственный аппарат феодального государства входили войско, отряды полиции и жандармерии, разведывательные органы, органы по сбору налогов, суды.

Доминирующей формой феодального государства была монархия различных видов. Республиканская форма правления существовала лишь в государствах-республиках (Венеции, Генуе, Новгороде, Пскове и др.).

На последнем этапе в недрах феодального общества стали зарождаться буржуазные (капиталистические) производственные отношения, требующие работника, свободно продающего свой труд. Но развитию новых отношений мешали феодалы, их государство. Поэтому между молодой буржуазией и феодалами возникли острые противоречия, которые разрешались путем буржуазно-демократических революций.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Глава V Государство

Глава V Государство Государство есть союз людей, образующий единое, постоянное и самостоятельное целое. В нём идея человеческого общества достигает высшего своего развития. Противоположные элементы общежития, право и нравственность, которые в предшествующих союзах – в

18. Российское государство — федеративное государство

18. Российское государство — федеративное государство

Российское государство состоит из нескольких равноправных субъектов: 21 республики, 6 краев, 49 областей, 8 автономных округов, 1 автономной области и 2 городов федерального значения (Москва и Санкт-Петербург).

Государство – это Я

Государство – это Я Исторически во многих монархиях источником закона считался монарх, даже если закон вырабатывался коллегиально или социально, в результате серьезного общественного обсуждения. Разумные монархи предпочитали избегать единоличного решения –

Феодализм

Феодализм Феодализм Феодализм был средневековым

модель правления, предшествовавшая рождению современного национального государства. В период позднего средневековья вотчина

часто становился наследственным, и сын рыцаря или младшего

дворянин унаследовал бы землю и военные обязанности от

своего отца после смерти отца. Феодализм имел две огромные

влияние на средневековое общество. (1) Во-первых, феодализм обескуражен

единое правительство. Отдельные лорды разделят свои

земли на все более и более мелкие участки, чтобы отдать их менее

правители и рыцари. Эти меньшие дворяне, в свою очередь,

разделить свои земли на еще более мелкие феодалы, чтобы дать

даже менее важным дворянам и рыцарям. (2) Во-вторых, феодализм не приветствуется

торговли и экономического роста. Землю обрабатывал крестьянин.

крестьян называли Теоретически все средневековое сообщество

будут разделены на три группы: bellatores (воевавшие дворяне), труженики (земледельческие

рабочих, которые выращивали пищу), и ораторов (

духовенство, которое молилось и занималось духовными делами).

— старая идея средневековой политической теории. В Британии,

мы можем видеть примеры этого еще в англо-латинских трактатах

как у Вульфстана Политические институты и «Меморандум о недвижимости:

Обязанности и привилегии». В действительности это простое трехстороннее

подразделение, известное как Тройка

Поместья феодализма оказались неработоспособными, и необходимость

искусных ремесленников, купцов и представителей других профессий.

Феодальное общество — это военная иерархия, в которой правитель или

лорд предлагает конных бойцов поместье (средневековый бенефициум ),

единица земли в обмен на военную службу.

Человек, принявший эту землю, стал вассалом ,

и человек, подаривший землю, стал известен как его сюзерен или его лорд . Сделка часто заключалась клятвой

клятвы на Библии или на мощах святых. Часто это

военная служба составляла сорок дней службы каждый год

в мирное время или бессрочную во время войны, но

фактические условия службы и обязанности значительно различались

в каждом конкретном случае. Такие факторы, как качество земли,

мастерство бойца, местные обычаи и финансовые

статус сюзерена всегда играл свою роль.

Феодальное общество — это военная иерархия, в которой правитель или

лорд предлагает конных бойцов поместье (средневековый бенефициум ),

единица земли в обмен на военную службу.

Человек, принявший эту землю, стал вассалом ,

и человек, подаривший землю, стал известен как его сюзерен или его лорд . Сделка часто заключалась клятвой

клятвы на Библии или на мощах святых. Часто это

военная служба составляла сорок дней службы каждый год

в мирное время или бессрочную во время войны, но

фактические условия службы и обязанности значительно различались

в каждом конкретном случае. Такие факторы, как качество земли,

мастерство бойца, местные обычаи и финансовые

статус сюзерена всегда играл свою роль.

Каждый рыцарь

принести присягу верность (верность) тому, кто

иметь ему землю, которая не обязательно была королем или

высших дворян. Феодальное правление всегда было договоренностью

между людьми, а не между национальными государствами и гражданами.

Это означало, что, хотя отдельные бароны, герцоги и графы

Теоретически может быть лояльным королю или централизованной знати.

семьи, не было прочной правовой традиции, препятствующей им

от объявления войны друг другу. Узы верности часто

настолько запутался, что один рыцарь мог оказаться

из-за верности двум разным герцогам или баронам, которые были

воюют друг с другом. Не было чувства лояльности к

географической области или определенной расе, только верность

лицо, которое прекращается в случае смерти этого лица.

Каждый рыцарь

принести присягу верность (верность) тому, кто

иметь ему землю, которая не обязательно была королем или

высших дворян. Феодальное правление всегда было договоренностью

между людьми, а не между национальными государствами и гражданами.

Это означало, что, хотя отдельные бароны, герцоги и графы

Теоретически может быть лояльным королю или централизованной знати.

семьи, не было прочной правовой традиции, препятствующей им

от объявления войны друг другу. Узы верности часто

настолько запутался, что один рыцарь мог оказаться

из-за верности двум разным герцогам или баронам, которые были

воюют друг с другом. Не было чувства лояльности к

географической области или определенной расе, только верность

лицо, которое прекращается в случае смерти этого лица.

Они

однако им было запрещено прокладывать собственные дороги, мосты,

мельницы и печи — лорд имел законную монополию и

подоить его за все, что это стоило. В обмен на другие здоровенные

пошлины, разные крестьяне могли устроить коммуна (а

совместное правительство между собой), или платить лорду

за право рассматривать свои собственные судебные дела присяжными заседателями. Другой

амбициозные сообщества могут объединить свои ресурсы и купить

устав , юридический документ, который дал жителям

города или деревни определенные экономические свободы покупать и

продать свою землю или производить. На практике эти явления

часто были экономической необходимостью, но теоретически эти свободы

были щедрые подарки, сделанные лордом своим бывшим крепостным

в обмен на различные финансовые соображения.

Они

однако им было запрещено прокладывать собственные дороги, мосты,

мельницы и печи — лорд имел законную монополию и

подоить его за все, что это стоило. В обмен на другие здоровенные

пошлины, разные крестьяне могли устроить коммуна (а

совместное правительство между собой), или платить лорду

за право рассматривать свои собственные судебные дела присяжными заседателями. Другой

амбициозные сообщества могут объединить свои ресурсы и купить

устав , юридический документ, который дал жителям

города или деревни определенные экономические свободы покупать и

продать свою землю или производить. На практике эти явления

часто были экономической необходимостью, но теоретически эти свободы

были щедрые подарки, сделанные лордом своим бывшим крепостным

в обмен на различные финансовые соображения.

хорошо видно

несмотря на теоретическую модель, поддерживаемую в проповедях и

политические трактаты. Мы можем видеть остатки «Трех

Сословная идеология у таких поэтов, как Лэнгленд и Чосер.

Лэнгленд, например, пишет обличительные речи против

авария

старого теоретического порядка в Vox Clamantis и Confessio Amantis ; так же и порядок

Чосера Кентерберийские рассказы предполагает, что Чосер

организует паломников по социальному рангу, но это

порядок нарушен непристойным Миллером.

хорошо видно

несмотря на теоретическую модель, поддерживаемую в проповедях и

политические трактаты. Мы можем видеть остатки «Трех

Сословная идеология у таких поэтов, как Лэнгленд и Чосер.

Лэнгленд, например, пишет обличительные речи против

авария

старого теоретического порядка в Vox Clamantis и Confessio Amantis ; так же и порядок

Чосера Кентерберийские рассказы предполагает, что Чосер

организует паломников по социальному рангу, но это

порядок нарушен непристойным Миллером.

Последнее обновление: 24 апреля 2018 г. Контактное лицо: [email protected] Пожалуйста

исправления, предложения или комментарии по электронной почте, чтобы помочь мне улучшить это

сайт. кликните сюда

за кредиты, спасибо,

и дополнительную информацию об авторских правах.

Последнее обновление: 24 апреля 2018 г. Контактное лицо: [email protected] Пожалуйста

исправления, предложения или комментарии по электронной почте, чтобы помочь мне улучшить это

сайт. кликните сюда

за кредиты, спасибо,

и дополнительную информацию об авторских правах.Элементы Средневековья в современном обществе Владимир Шлапентох и Джошуа Вудс

Издание Feudal America в открытом доступе доступно через PSU Press Unlocked. Чтобы получить доступ к этому бесплатному электронному изданию, нажмите здесь. Также доступны печатные издания.

Судя по их комментариям к американскому общественному мнению, их острым дебатам по ключевым социальным проблемам и широкому разнообразию ярлыков, которые они навешивают на общество, критики и наблюдатели Соединенных Штатов, кажется, говорят о нескольких разных странах. Действительно, их изображения страны варьируются от фашистского государства до идеальной демократии.

Соединенные Штаты, безусловно, не единственная страна, которая вызвала дебаты по поводу ее определяющих характеристик. Советский Союз, например, был предметом многочисленных комментариев и анализов. До его распада в 1991 г. многие наблюдатели — как внутри страны, так и за ее пределами — относились к СССР как к истинно социалистическому обществу, тогда как другие считали его жестоким тоталитарным режимом (Шлапентох, Шираев, Кэрролл, 2008). В постсоветский период продолжались споры о России и других посткоммунистических странах. Если одни стремились принять официальное определение России как «нормальной» либеральной капиталистической страны, то другие не менее настаивали на применении таких ярлыков, как «авторитарная» и «олигархическая» (Шлапентох с Вудсом, 2007).

Советский Союз, например, был предметом многочисленных комментариев и анализов. До его распада в 1991 г. многие наблюдатели — как внутри страны, так и за ее пределами — относились к СССР как к истинно социалистическому обществу, тогда как другие считали его жестоким тоталитарным режимом (Шлапентох, Шираев, Кэрролл, 2008). В постсоветский период продолжались споры о России и других посткоммунистических странах. Если одни стремились принять официальное определение России как «нормальной» либеральной капиталистической страны, то другие не менее настаивали на применении таких ярлыков, как «авторитарная» и «олигархическая» (Шлапентох с Вудсом, 2007).

Точно так же Франция является двигателем европейской интеграции, глубоко националистической страной в поисках «величия», истинной демократией, поборником эгалитаризма или обществом с растущими авторитарными и дискриминационными тенденциями? Италия, в свою очередь, характеризуется как «нормальное» демократическое общество и олигархия, а также криминальное общество, управляемое мафией. Некоторые считают Иран здоровой исламской демократией, а другие — крайне репрессивной теократией. Популярные ярлыки для Китая варьируются от «нормального» тоталитарного режима до зарождающегося либерального капиталистического общества.

Некоторые считают Иран здоровой исламской демократией, а другие — крайне репрессивной теократией. Популярные ярлыки для Китая варьируются от «нормального» тоталитарного режима до зарождающегося либерального капиталистического общества.

Вернувшись в Соединенные Штаты, мы видим острые разногласия среди журналистов, ученых и политиков по поводу того, точно ли и в какой степени термин «либеральный капитализм», включая подлинную политическую и экономическую конкуренцию, описывает американское общество. Трудно отрицать значительное влияние корпораций и политических кланов на избирательный процесс, важность личных отношений в бизнесе и политике, частое игнорирование заслуг при найме и отборе государственных и частных организаций, приватизацию публичного пространства. , обнесение стенами богатых американских кварталов, широкое использование частной охраны и независимый контроль насильственной силы. Хотя существует согласие в том, что отклонения от идеального либерализма существуют, существуют общие разногласия относительно серьезности этих проблем, того, как долго они будут сохраняться и как они вообще стали проблемами.

Один лагерь, искренне верящий в либеральный капитализм, предполагает, что все подобные проблемы являются временными, случайными отклонениями от либеральной модели. В то время как каждое общество сталкивается со значительными проблемами, общество США по большей части возглавляют честные и способные люди, которые могут справиться с этими проблемами. Другими словами, проблемы возникают не из-за бочки, а из-за нескольких паршивых яблок.

Это оптимистическое видение либерального капитализма подверглось нападкам со всех сторон. Крайне правые считают, что страна движется к авторитарной модели, в которой коррумпированные бюрократы и правительственные чиновники нарушают принципы либерализма во всех сферах жизни, в то время как крайне левые настаивают на том, что американское общество никогда не соответствовало либеральной модели. и в настоящее время во власти крупных корпораций, которые используют правительство как инструмент для достижения своих частных интересов.

Мы не согласны со всеми тремя лагерями. Многие аспекты американского общества попадают в категорию либерализма, а экономика по большей части конкурентоспособна. Однако проблемы, от которых страдает страна, не являются временными или случайными, а глубоко укоренились в ткани общества. В какой-то мере мы согласны с позицией левых, но не согласны с их взглядами на происхождение этих проблем и их преувеличенным утверждением, что либеральных элементов не существует. В то время как корпорации США ослабляют бюрократию, поощряют коррупцию и наносят ущерб демократическому процессу, американский народ по-прежнему имеет большое влияние на своих лидеров. Избрание президента Барака Обамы служит свидетельством в пользу демократического видения общества.

Многие аспекты американского общества попадают в категорию либерализма, а экономика по большей части конкурентоспособна. Однако проблемы, от которых страдает страна, не являются временными или случайными, а глубоко укоренились в ткани общества. В какой-то мере мы согласны с позицией левых, но не согласны с их взглядами на происхождение этих проблем и их преувеличенным утверждением, что либеральных элементов не существует. В то время как корпорации США ослабляют бюрократию, поощряют коррупцию и наносят ущерб демократическому процессу, американский народ по-прежнему имеет большое влияние на своих лидеров. Избрание президента Барака Обамы служит свидетельством в пользу демократического видения общества.

Мы также подвергаем сомнению представление о том, что корпорации представляют единый фронт в своих отношениях с правительством и общественностью. Некоторые левые радикалы недооценивают соперничество между отдельными корпорациями, автономию государства, роль СМИ как критиков корпораций, власть низовых организаций, тщательно следящих за деятельностью корпораций, и независимость государственных чиновников.

Хотя социальные, политические и экономические недуги страны носят хронический и непреходящий характер, они не являются следствием фатального изъяна в самой сути либеральной демократии. Причину, скорее, следует искать в сосуществовании других типов социальной организации. Как видно из многих стран прошлого и настоящего, Соединенные Штаты представляют собой гибридное или сегментированное общество, состоящее из нескольких универсальных социальных форм. Чтобы увидеть целое — его функции, дисфункции и общие характеристики — нам нужно несколько моделей, включая либеральные, авторитарные, криминальные, религиозные и другие. Каждый из этих идеальных типов заслуживает внимания ученых. Стремясь заполнить пробелы в литературе, в этой книге основное внимание уделяется феодальной модели, а для сравнения в первую очередь используются либеральная и авторитарная модели.

Представление о том, что в современном американском обществе можно обнаружить «феодальные» элементы, может показаться исторически противоречивой. Ведь США, в отличие от европейских стран, не переживали в своей истории феодального этапа. В то же время феодальное развитие не обязательно связывать только с европейским средневековьем. Общества сталкиваются с феодальными тенденциями всякий раз, когда эгоистические интересы меньшинства бросают вызов демократическим принципам и делают это в рамках правил конкуренции в политической и экономической сферах.

Ведь США, в отличие от европейских стран, не переживали в своей истории феодального этапа. В то же время феодальное развитие не обязательно связывать только с европейским средневековьем. Общества сталкиваются с феодальными тенденциями всякий раз, когда эгоистические интересы меньшинства бросают вызов демократическим принципам и делают это в рамках правил конкуренции в политической и экономической сферах.

Наш подход призван подчеркнуть слабость описания американского общества или любого общества с помощью одной модели или системы. Тенденция среди ученых и особенно политиков маркировать общества как либеральные или авторитарные стала заметной в послевоенный период. Эта дихотомическая структура, пропитанная идеологическими установками времен холодной войны, иногда мешала увидеть другие формы социальной организации в Соединенных Штатах и других странах.

Кроме того, в социальных науках глубоко укоренились две тенденции — великая теоретическая традиция и устойчивый интерес к объяснению всего в обществе с помощью единого набора принципов. Маркс в девятнадцатом веке и Парсонс в двадцатом веке были заметными среди социологов, которые считали, что только одна теория может объяснить все аспекты данного предмета. Специалисты в области естественных наук, вероятно, даже больше, чем социологи, стремятся разработать грандиозные теории.

Маркс в девятнадцатом веке и Парсонс в двадцатом веке были заметными среди социологов, которые считали, что только одна теория может объяснить все аспекты данного предмета. Специалисты в области естественных наук, вероятно, даже больше, чем социологи, стремятся разработать грандиозные теории.

Склонность упрощать информацию и давать прямые ответы на сложные вопросы была воплощена средневековым мыслителем Уильямом Оккамом в четырнадцатом веке. Правило бритвы Оккама настаивало на том, что «сущности не следует умножать без необходимости». Как показала история науки, систематический процесс сведения сложных проблем к относительно простым идеям, хотя и является разумным путем для науки, может привести к серьезным ошибкам. Примечательным возражением против бритвы Оккама является знаменитая шутка Эйнштейна о том, что «теории должны быть настолько простыми, насколько это возможно, но не проще».

Проблема простоты довольно ярко проявилась во время финансового кризиса 2008–2009 годов, когда доверие населения к рыночным механизмам было поставлено под сомнение. Даже профессиональные экономисты пришли в замешательство, наблюдая за тем, как рушатся финансовые институты. Во время выступления в Конгрессе в 2008 году бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен сказал: «Те из нас, кто, в том числе и я, обращался к личным интересам кредитных учреждений для защиты акционерного капитала, находятся в состоянии потрясенного недоверия» (Andrews 2008). ).

Даже профессиональные экономисты пришли в замешательство, наблюдая за тем, как рушатся финансовые институты. Во время выступления в Конгрессе в 2008 году бывший председатель Федеральной резервной системы Алан Гринспен сказал: «Те из нас, кто, в том числе и я, обращался к личным интересам кредитных учреждений для защиты акционерного капитала, находятся в состоянии потрясенного недоверия» (Andrews 2008). ).

Представитель штата Калифорния Ваксман попросил Гринспена разъяснить его заявление: «Другими словами, вы обнаружили, что ваш взгляд на мир, ваша идеология неверны, она не работает».

«Абсолютно точно», — ответил Гринспен. «Вы знаете, именно поэтому я был шокирован, потому что я работал сорок или более лет с очень убедительными доказательствами того, что это работало исключительно хорошо».

Неправильное толкование финансовых учреждений во время экономического кризиса 2008–2009 гг.— это лишь один из многих примеров, демонстрирующих опасность полагаться на упрощенческие допущения одной модели, в данном случае — либерального капитализма.