Вече в хату – Газета Коммерсантъ № 176 (7138) от 29.09.2021

Референдум по новой белорусской конституции пройдет не позднее февраля, но прежде ее проект доработают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отшлифовать предстоит ключевой раздел — о Всебелорусском народном собрании. Пока все выглядит так, что собрание может оформиться в новую ветвь власти, на которую вполне может пересесть господин Лукашенко.

Про белорусскую конституционную реформу точно известно одно: Александр Лукашенко лучше всех знает, как будет лучше всем

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ / купить фото

Про белорусскую конституционную реформу точно известно одно: Александр Лукашенко лучше всех знает, как будет лучше всем

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ / купить фото

«Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны»,— объявил Александр Лукашенко 28 сентября на расширенном заседании конституционной комиссии.

Референдум по новой конституции пройдет не позднее февраля следующего года — этот дедлайн поставил сам белорусский лидер. В оставшиеся же четыре месяца подготовленный проект предстоит, как выразился господин Лукашенко, «дошлифовать».

Шлифовать будут под его присмотром.

«Администрация президента подготовит распоряжение президента, которым будет создана группа, которая доработает проект конституции и выйдет на более совершенный проект. Я буду с ними часто встречаться, чтобы ответить на какие-то вопросы»,— описал белорусский лидер механизм доработки проекта.

Чтобы десятки членов конституционной комиссии, собравшиеся во вторник в президентском дворце, не чувствовали себя ненужными, он их утешил: «Перед внесением на всенародное обсуждение того проекта мы с вами в таком же составе соберемся.

Общаясь с комиссией, Александр Лукашенко много внимания уделил разделу будущей конституции, который касается Всебелорусского народного собрания (ВНС). Этот форум, на который съезжаются тысячи делегатов, включая президента, министров, рабочих и колхозников, впервые собрался в 1996 году. С тех пор его проводили еще пять раз, обычно формулируя по итогам заседания задачи на следующую пятилетку. Проведение ВНС было событием громким, но полномочия собрания четко никогда не формулировались.

Когда началась работа над новой конституцией, ВНС стали уделять много внимания. И сразу посыпались предложения снабдить этот орган конкретным и довольно мощным функционалом. Сенсацией, например, стало предложение дать собранию право снимать президента с должности «в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления».

Впрочем, до конца роль ВНС в будущей системе белорусской власти еще не определена.

Александр Лукашенко, отметив, что проект конституции пока не дает ответов на многие вопросы, прошелся по функционалу и полномочиям ВНС. Так, он считает, что собранию надо дать право менять конституцию: «Законотворчество — это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию».

Так, он считает, что собранию надо дать право менять конституцию: «Законотворчество — это серьезная вещь. И, может быть, нам, сформировав конституцию на референдуме, все-таки дать право вносить изменения и дополнения Всебелорусскому народному собранию».

Туда же господин Лукашенко предложил передать право формировать ЦИК и Конституционный суд. «Там (в ВНС.— “Ъ”) должны идти дебаты, определяться фундаментальные вещи. И постоянно действующие органы власти от президента до местных исполкомов, органов власти, которые принимают решения, должны свято придерживаться этого пути»,— очертил Александр Лукашенко задачи всебелорусского вече.

Принятые на нем решения, подчеркнул он, должны «железобетонно выполняться»: «Если мы определили социальные какие-то вопросы — все. Ни президент, никто не может от этого отойти. Вот это фундаментальные решения пятилеток».

Впрочем, признался он, во что же должно превратиться ВНС и какое место оно должно будет занять в системе власти после конституционных изменений, он пока и сам не понимает. Или делает вид, что не понимает.

Или делает вид, что не понимает.

«Все говорят, а какие полномочия передать наверх? Мы будем обсуждать, я не имею окончательного решения. Я только понимаю, что двоевластия в стране быть не должно. Глава государства есть глава государства»,— размышлял белорусский лидер.

Раздел, касающийся ВНС, нуждается в проработке, признает глава белорусского «Круглого стола демократических сил» Юрий Воскресенский. Он входит в конституционную комиссию и принимал участие в ее расширенном заседании с участием президента. «Там не прописаны полномочия и взаимодействие собрания с другими ветвями власти. Вопросы, связанные с объявлением войны и мира, тоже должны быть переданы от президента собранию»,— сказал господин Воскресенский “Ъ”.

Согласно проекту конституции, над которым работал в том числе Юрий Воскресенский, у ВНС должен появиться постоянно действующий орган — президиум. И господин Воскресенский полагает, что это возможное звено в намечающемся, как он считает, транзите власти в Белоруссии: «Мы видим в этом возможность реализации варианта цивилизованного транзита власти — как у Казахстана». Поле референдума, говорит он, действующего главу государства попросят возглавить президиум ВНС и тем самым будет реализован транзит. «Это красиво смотрится, это хороший механизм. При этом сохранится преемственность и будут учтены заслуги отцов-основателей»,— говорит Юрий Воскресенский.

Поле референдума, говорит он, действующего главу государства попросят возглавить президиум ВНС и тем самым будет реализован транзит. «Это красиво смотрится, это хороший механизм. При этом сохранится преемственность и будут учтены заслуги отцов-основателей»,— говорит Юрий Воскресенский.

Эксперт пропрезидентского общественного движения «Белая Русь» Петр Петровский считает, что о точном маршруте транзита власти в стране говорить пока рано. «Насчет того, где будет место Всебелорусского народного собрания, пока не принято решение. По сути, президент отправил на доработку эту часть (проекта конституции.— “Ъ”)»,— сказал эксперт в беседе с “Ъ”. Исходя из дискуссий по поводу ВНС, продолжает Петр Петровский, этот орган получается фундаментом, из которого вырастают другие ветви власти. И сам же возражает: «Но тогда неясно, почему отмели идею заменить президента председателем ВНС, которого бы ВНС и избирало?»

Господин Петровский уверен, что окончательного решения по транзиту власти Александром Лукашенко еще не принято. По его словам, после проведения реформы события могут пойти по трем сценариям.

По его словам, после проведения реформы события могут пойти по трем сценариям.

Первый — после принятия в феврале новой конституции президент идет на выборы и переизбирается еще на два срока уже по новому основному закону. Второй — он переходит на работу главой ВНС. И третий — складывает с себя полномочия и уходит из политики.

«На мой взгляд, наиболее реалистичные — первый и второй. Но, кажется, на эту тему президент еще дискутирует сам с собой. Все будет зависеть от геополитической ситуации, в которой находится наша страна. Обострение (отношений с Западом.— “Ъ”) вынуждает его идти на третий срок. В этом ему не помешают ни здоровье, ни конституция»,— заключил Петр Петровский.

Политолог Андрей Казакевич почти не верит, что господин Лукашенко уйдет из власти и политики. «Кажется, существенных изменений не планируется. Все изменения, которые были, оставляют сильного президента, контролирующего основные и важные институты. Важно, кто контролирует силовой блок, и тут вроде все остается у президента,— отмечает господин Казакевич в беседе с “Ъ”.

Владимир Соловьев

Противоречивые мысли и взгляды президента Белоруссии Александра Лукашенко

Читать далее

Вече | это… Что такое Вече?

У этого термина существуют и другие значения, см. Вече (значения).

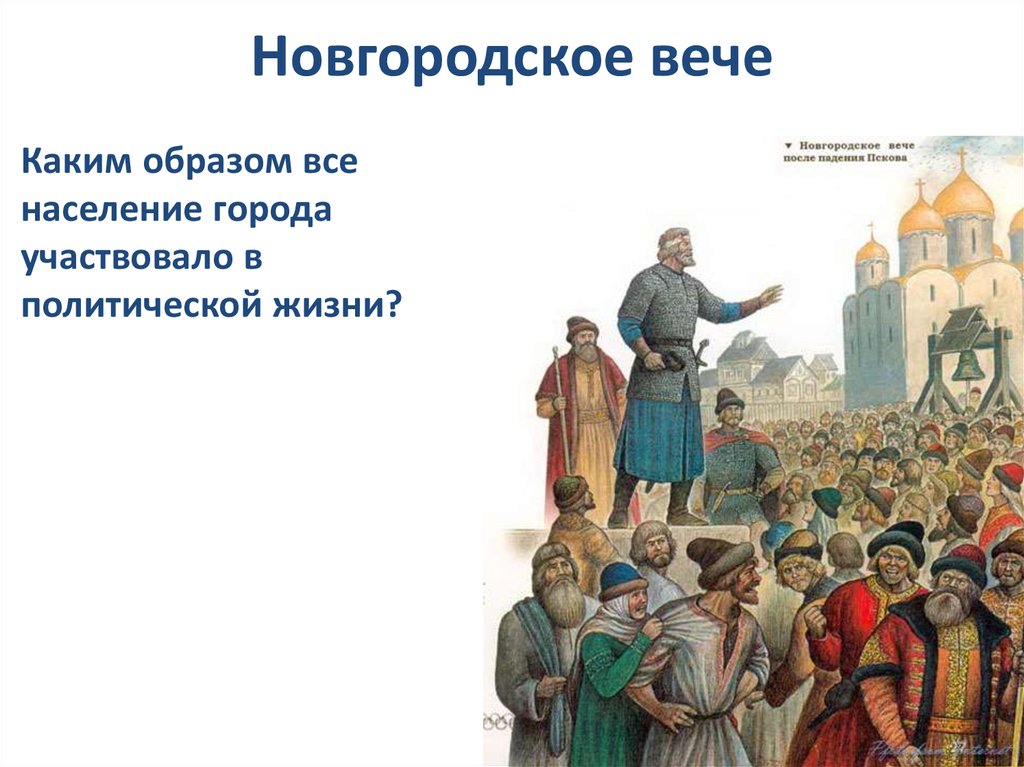

«Новгородское Вече» (А. П. Рябушкин, конец XIX века)

«Псковское вече» (В. М. Васнецов)

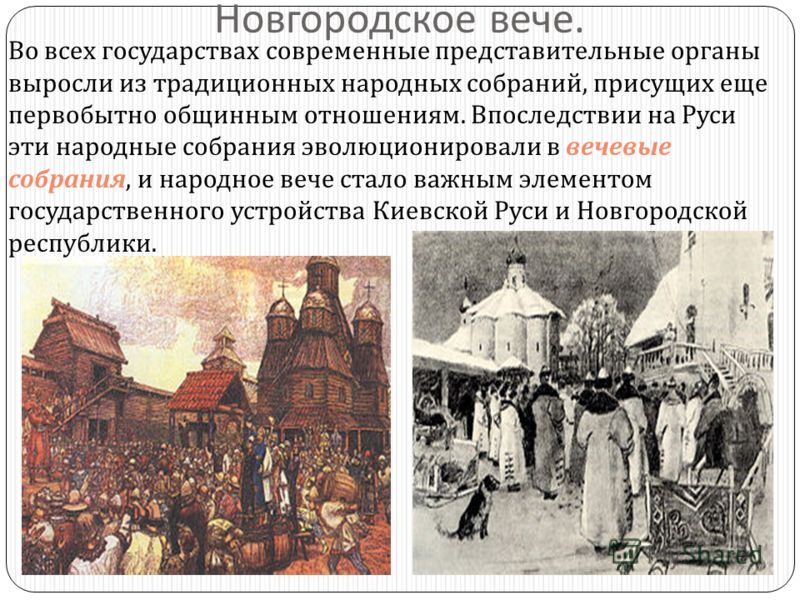

Ве́че (общеславянское; от славянского вѣтъ — совет) — народное собрание в древней и средневековой Руси — и во всех народах славянского происхождения, до образования государственной власти раннефеодального общества — для обсуждения общих дел и непосредственного решения насущных вопросов общественной, политической и культурной жизни; одна из исторических форм прямой демократии на территории славянских государств.

Функции веча сближают его со скандинавским тингом и англосаксонским витенагемотом.

Содержание

|

Общие сведения

Поскольку становление феодального строя шло медленно, так же медленно шёл и отход от первобытной демократии — в первобытном строе решения принимали те, от которых зависел весь материальный уклад жизни или унаследование. Последняя стадия первобытного строя — военная демократия, переросла в накоплении имущества в узком круге лиц, которые были заинтересованы в переемности, то есть сохранить имущество для потомков. Защита от захватчиков влекла за собой концентрацию власти и имущества в узких кругах — люди тоже постепенно стали имуществом. Сначала пленники, потом пошла кабала за долг. Получился замкнутый круг — для защиты от внешних нападений свободные землепашцы и ремесленники сначала выдвинули профессиональных военных, которые потом, накопив власть и имущество, ввергли в подчинение своих же. Несмотря на наличие определенных устойчивых вечевых традиций, само понятие «вече» в средневековой Руси было полисемантично, означая не только легитимные городские, кончанские или уличанские сходы, но и любые многолюдные сборища. Например, стихийные собрания в Белгороде Южном (997 год), Москве (1382 год), внегородской военный совет новгородцев (1228 год), направленные против политики легитимных городских сходов или знати, узкосословные собрания городского плебса (в Новгородской республике в 1228, 1291, 1338, 1418 годах и др., в Нижегородском княжестве в 1305 году) тоже носили названия веча.

Защита от захватчиков влекла за собой концентрацию власти и имущества в узких кругах — люди тоже постепенно стали имуществом. Сначала пленники, потом пошла кабала за долг. Получился замкнутый круг — для защиты от внешних нападений свободные землепашцы и ремесленники сначала выдвинули профессиональных военных, которые потом, накопив власть и имущество, ввергли в подчинение своих же. Несмотря на наличие определенных устойчивых вечевых традиций, само понятие «вече» в средневековой Руси было полисемантично, означая не только легитимные городские, кончанские или уличанские сходы, но и любые многолюдные сборища. Например, стихийные собрания в Белгороде Южном (997 год), Москве (1382 год), внегородской военный совет новгородцев (1228 год), направленные против политики легитимных городских сходов или знати, узкосословные собрания городского плебса (в Новгородской республике в 1228, 1291, 1338, 1418 годах и др., в Нижегородском княжестве в 1305 году) тоже носили названия веча.

Рыночные собрания

Известны также анархические «рыночные» собрании горожан на Торгу, прослеженные П. В. Лукиным в Киеве и западнославянских землях. В Новгородской республике тоже существовали своеобразные рыночные собрания. Например, в 1403 и 1406 годах решение городского веча выкликалось «на Торгу». Описывающая реалии XV века новгородская Повесть о посаднике Добрыне явно намекает на отдельное от легитимного городского схода у церкви Иоанна Предтечи, стоящей «посреди города [Великого Новгорода] на Торгу». Примечателен отмеченный Д. Г. Хрусталевым один из пунктов немецкого варианта договора Новгорода с Западом 1268—1269 гг. Согласно этому пункту, новгородцам запрещалось загромождать дорогу между Немецким двором и Николо-Дворищенским собором, То есть пространство, расположенное к северо-востоку от Св. Николы. Возможно, помимо простого запрета эксплуатации пролегавшего там ганзейского тракта, воспрещалось также стоять на этой дороге во время «рыночных» сходок.

В. Лукиным в Киеве и западнославянских землях. В Новгородской республике тоже существовали своеобразные рыночные собрания. Например, в 1403 и 1406 годах решение городского веча выкликалось «на Торгу». Описывающая реалии XV века новгородская Повесть о посаднике Добрыне явно намекает на отдельное от легитимного городского схода у церкви Иоанна Предтечи, стоящей «посреди города [Великого Новгорода] на Торгу». Примечателен отмеченный Д. Г. Хрусталевым один из пунктов немецкого варианта договора Новгорода с Западом 1268—1269 гг. Согласно этому пункту, новгородцам запрещалось загромождать дорогу между Немецким двором и Николо-Дворищенским собором, То есть пространство, расположенное к северо-востоку от Св. Николы. Возможно, помимо простого запрета эксплуатации пролегавшего там ганзейского тракта, воспрещалось также стоять на этой дороге во время «рыночных» сходок.

Функции рыночных собраний, очевидно, в каждой земле были разными — в западнославянских землях они носили едва ли не откровенный характер легитимных городских сходов, в Киеве использовались горожанами для выступлений против политики князя (как в 1068 году). В Новгороде, по-видимому, помимо описанного в повести о посаднике Добрыни направленного против посадников сборища рыночные собрания служили местом всенародного сбора для объявления вечевого решения (как в 1403 и 1406 годах), так как на самом новгородском городском вече согласно археологическим данным помещались лишь 300—500 его представителей — те самые упомянутые в ганзейском донесении 1331 года «300 золотых поясов».

В Новгороде, по-видимому, помимо описанного в повести о посаднике Добрыни направленного против посадников сборища рыночные собрания служили местом всенародного сбора для объявления вечевого решения (как в 1403 и 1406 годах), так как на самом новгородском городском вече согласно археологическим данным помещались лишь 300—500 его представителей — те самые упомянутые в ганзейском донесении 1331 года «300 золотых поясов».

Функции веча

Вече возникло из племенных собраний славян. В летописях вече впервые упоминается в Белгороде Южном под 997, в Новгороде Великом — под 1016, Киеве — под 1068. Однако сведения о явно вечевых корпоративных действиях горожан упоминаются и под более ранними датами. Вечевые собрания получили широкое распространение на Руси с ослаблением княжеской власти в период феодальной раздробленности (вторая половина XI—XII века). Согласно наиболее распространенной точке зрения, вече в Древней и Средневековой Руси не было подлинным народовластием, фактически все решали князь и его «мужи» — бояре, от имени которых и составлялись все дошедшие до нас княжеские акты (начиная ещё со времён договоров Олега, Игоря, Святослава и т. д.) не считая нескольких совместных с вечем ранних новгородских актов. Однако, И. Я. Фроянов настаивает на том, что в древнерусский период вече было высшим правящим органом во всех русских землях, а не только в Новгородской республике. Согласно И. Я. Фроянову, несмотря на то, что представители знати (князья, бояре, церковные иерархи) являлись непременными участниками веча, и руководили его работой, они не обладали достаточными средствами, чтобы саботировать его решения или подчинять своей воле. В компетенцию вечевых собраний входил широкий круг вопросов — заключение мира и объявление войны, распоряжение княжеским столом, финансовыми и земельными ресурсами.

д.) не считая нескольких совместных с вечем ранних новгородских актов. Однако, И. Я. Фроянов настаивает на том, что в древнерусский период вече было высшим правящим органом во всех русских землях, а не только в Новгородской республике. Согласно И. Я. Фроянову, несмотря на то, что представители знати (князья, бояре, церковные иерархи) являлись непременными участниками веча, и руководили его работой, они не обладали достаточными средствами, чтобы саботировать его решения или подчинять своей воле. В компетенцию вечевых собраний входил широкий круг вопросов — заключение мира и объявление войны, распоряжение княжеским столом, финансовыми и земельными ресурсами.

Согласно М. Н. Тихомирову и П. П. Толочко, в княжеских областях Руси в домонгольский период было своеобразное двоевластие княжеской и вечевой властей. То есть была не монархическая, но и не полностью республиканская в отличие от новгородских порядков, форма правления. Впервые эту идею фактически высказал ещё И. Н. Болтин, высказавший мнение, что и княжеская, и вечевая власти были сильны. Из летописей и княжеских уставов известно, что князь обладал отдельными от веча судебными и законодательными полномочиями, иногда составляя законопроект лишь в узком кругу приближенных (как, например, Церковный устав Ярослава Мудрого в XI веке). Известны случаи, когда князь самостоятельно распоряжался финансовыми и земельными ресурсами. Князю же принадлежали полномочия сбора дани. В этом плане вполне понятно, почему вечу, нередко активно влиявшему на политику, не всегда удавалось договориться с князем. Например, восстание 1113 года в Киеве произошло сразу после смерти тогдашнего князя-антагониста, при жизни которого киевляне вынуждены были мириться с его политикой. Показательны и общенародные грабежи княжеского имущества владимирцами и боголюбовцами, развернувшиеся сразу после смерти Андрея Боголюбского. С Боголюбским при его жизни горожанам-вечникам было не договориться, и те были вынуждены ждать смерти князя, чтобы потом активно выместить свое недовольство.

Болтин, высказавший мнение, что и княжеская, и вечевая власти были сильны. Из летописей и княжеских уставов известно, что князь обладал отдельными от веча судебными и законодательными полномочиями, иногда составляя законопроект лишь в узком кругу приближенных (как, например, Церковный устав Ярослава Мудрого в XI веке). Известны случаи, когда князь самостоятельно распоряжался финансовыми и земельными ресурсами. Князю же принадлежали полномочия сбора дани. В этом плане вполне понятно, почему вечу, нередко активно влиявшему на политику, не всегда удавалось договориться с князем. Например, восстание 1113 года в Киеве произошло сразу после смерти тогдашнего князя-антагониста, при жизни которого киевляне вынуждены были мириться с его политикой. Показательны и общенародные грабежи княжеского имущества владимирцами и боголюбовцами, развернувшиеся сразу после смерти Андрея Боголюбского. С Боголюбским при его жизни горожанам-вечникам было не договориться, и те были вынуждены ждать смерти князя, чтобы потом активно выместить свое недовольство.

Увоз вечевого колокола из Новгорода. Иллюстрация из рукописи XVI века

Социальный состав

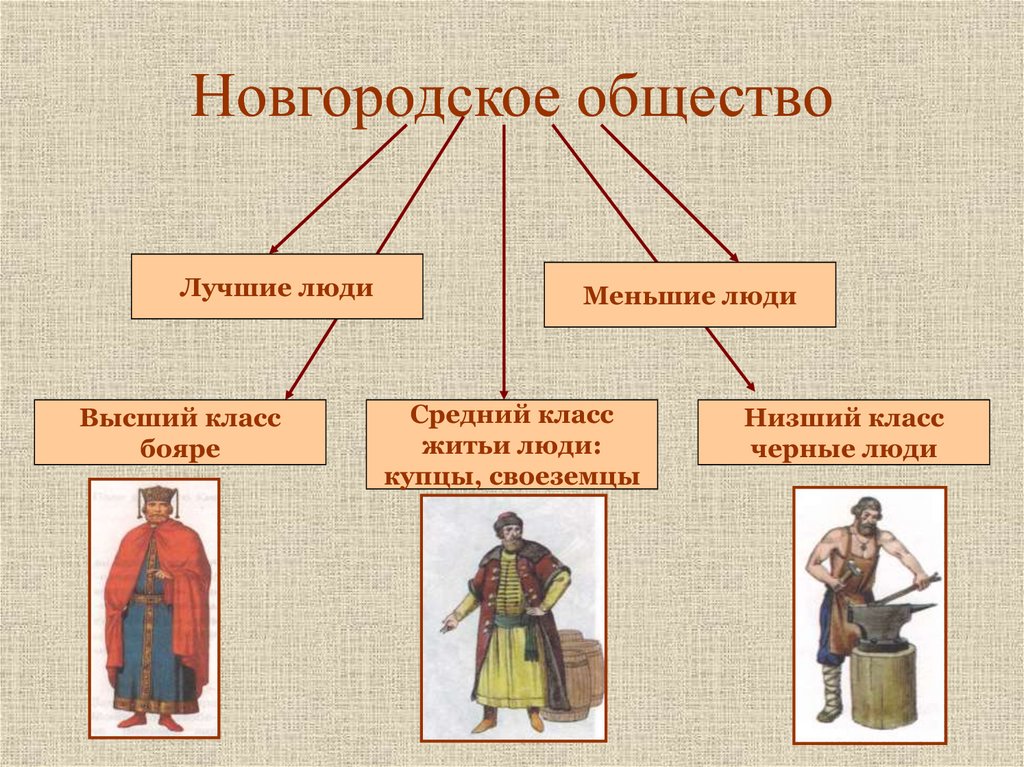

Что касается социального состава вечевых собраний, то во всех русских землях, кроме Новгородской, в вече по древней традиции, могли принимать участия главы всех свободных городских семей. Другое дело что социальная неоднородность древнерусского общества все больше делала внешне демократичные вечевые сходы фактически подконтрольными боярской аристократии. Правда, вплоть по начало XI века боярство ещё было вынуждено считаться с народным мнением. Например в 1019 году новгородское боярство как самое богатое сословие выплатило по наибольшей сумме для найма выряжской дружины, однако не по своей воле, а по решению «новгородцев» — тогда ещё народного, веча. Однако, уже в XII—XIII веках не только в Новгородской боярской республике, но и в других русских землях, земская знать фактически подчинила своей воле вечевые собрания. Например, в 1176 году ростовское и суздальское боярство уже настолько усилилось, что воспользовавшись отсутствием князя «хотяше свою [узкосословную] правду поставити». При этом его затея чуть было не увенчалась успехом. Рядовые ростовцы и суздальцы на вече охотно «слушающе» своих бояр. Если бы не владимирские «люди меньзии» — небоярские слои, очевидно вопреки воле собственной знати, призвавшие-таки князя, двумя боярскими республиками бы на Руси стало больше. А в 1240 году бояре Галича «Данила княземь собе называху . а саме всю землю держаху», то есть откровенно сосредоточили в своих руках всю власть в Галицкой земле. Что касается новгородской земли, то там боярское господство прослеживается ещё раньше. Крупные успехи Новгорода в антикиевской борьбе XI века дополнительно усилили естественный процесс усиления социальной стратификаци. О значительном усилении политической роли местной боярской знати красочно говорит откровенное господство бояр в межкончанской борьбе 1115—1118 гг., как межкончанская известной лишь по берестяным грамотам, в летописи же «бояр новугородских». Характерно и то, что разбиравший это дело киевский князь Владимир Мономах вызвал в Киев именно боярство в полном составе.

При этом его затея чуть было не увенчалась успехом. Рядовые ростовцы и суздальцы на вече охотно «слушающе» своих бояр. Если бы не владимирские «люди меньзии» — небоярские слои, очевидно вопреки воле собственной знати, призвавшие-таки князя, двумя боярскими республиками бы на Руси стало больше. А в 1240 году бояре Галича «Данила княземь собе называху . а саме всю землю держаху», то есть откровенно сосредоточили в своих руках всю власть в Галицкой земле. Что касается новгородской земли, то там боярское господство прослеживается ещё раньше. Крупные успехи Новгорода в антикиевской борьбе XI века дополнительно усилили естественный процесс усиления социальной стратификаци. О значительном усилении политической роли местной боярской знати красочно говорит откровенное господство бояр в межкончанской борьбе 1115—1118 гг., как межкончанская известной лишь по берестяным грамотам, в летописи же «бояр новугородских». Характерно и то, что разбиравший это дело киевский князь Владимир Мономах вызвал в Киев именно боярство в полном составе. Причем, не только как знатнейших представителей Новгорода, а именно, как главных участников смуты. За придерживающейся в этой смуте антикиевской ориентации Людин конец полностью понесла ответственность кончанская знать.

Причем, не только как знатнейших представителей Новгорода, а именно, как главных участников смуты. За придерживающейся в этой смуте антикиевской ориентации Людин конец полностью понесла ответственность кончанская знать.

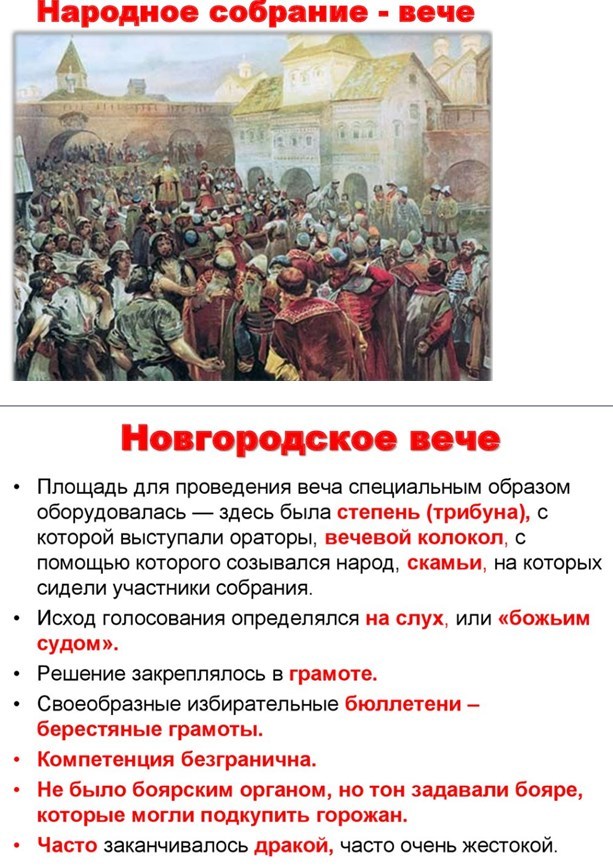

Тем более, что нейтральный характер этого сообщения свидетельствует, что явно продиктованное сугубо личными целями откровенное господство бояр в межкончанской борьбе уже в то время считалось естественным. Что касается дальнейшей истории новгородского веча, то в 1136 году в Новгороде окончательно победил вечевой строй и властные полномочия перешли к местной боярской аристократии. С XIII века городское вече вырождается в совет представителей нескольких сот городских боярских семей. В то же время большинство новгородских актов — «вечных грамот» составлялось от имени «Всего Новгорода», поскольку вечевой орган был многоступенчатым за счет предваряющих городское вече всенародных собраний концов и улиц. Тот факт, что в 1392 году созывая городское нижегородское вече, звонили в колокола, дает основание полагать что наличие предварительных кончанских сходов было общерусским явлением. Что касается самой кончанской системы, она была во всех русских городах. Кроме городских вечевых собраний, были также веча в «пригородах» — подчиненных главному городу городах и в селах. Традиции сельских сходов «всем миром» — общиной сохранялись до аграрной реформы Столыпина нач. XX века. Исходя из новгородских, псковских и нижегородских традиций (в 1392 году созывая вече в Нижнем Новгороде, звонили в колокола) вече созывали звоном особого «вечного» колокола. В Новгороде вечевые городские, кончанские, и уличанские вечевые колокола размещались в особых башнях — гридницах. Наиболее отображенный в источниках новгородский вариант вечевого уклада демонстрирует что кроме гридниц на вечевой площади стояла трибуна — «степень» — откуда вещали ораторы. Вечевые площади были также оборудованы скамьями. В 1359 году жители новгородского Славенского конца придя на городской вечевой сход «подсели» к своим противникам. В 1146 году по Лаврентьевской летописи, киевляне «седоша» на городском вече. Правда согласно Ипатьевской летописи, киевские вечники «вставшем», однако сам факт наличия первой версии говорит о том, что сидели на вече не только в Великом Новгороде.

Что касается самой кончанской системы, она была во всех русских городах. Кроме городских вечевых собраний, были также веча в «пригородах» — подчиненных главному городу городах и в селах. Традиции сельских сходов «всем миром» — общиной сохранялись до аграрной реформы Столыпина нач. XX века. Исходя из новгородских, псковских и нижегородских традиций (в 1392 году созывая вече в Нижнем Новгороде, звонили в колокола) вече созывали звоном особого «вечного» колокола. В Новгороде вечевые городские, кончанские, и уличанские вечевые колокола размещались в особых башнях — гридницах. Наиболее отображенный в источниках новгородский вариант вечевого уклада демонстрирует что кроме гридниц на вечевой площади стояла трибуна — «степень» — откуда вещали ораторы. Вечевые площади были также оборудованы скамьями. В 1359 году жители новгородского Славенского конца придя на городской вечевой сход «подсели» к своим противникам. В 1146 году по Лаврентьевской летописи, киевляне «седоша» на городском вече. Правда согласно Ипатьевской летописи, киевские вечники «вставшем», однако сам факт наличия первой версии говорит о том, что сидели на вече не только в Великом Новгороде.

Новгородци бо изначала, и смолняне, и кыяне, и полочане, и вся власти, якож на думу, на веча сходятся; на что же стареишии сдумають, на том же пригороди стануть.

— Лаврентьевская летопись//Полное собрание русских летописей. Т.1. М., 1997. Стб.377-378

В Северо-Восточной Руси, где города были ослаблены монголо-татарским вторжением, укреплявшаяся великокняжеская власть уже к концу XIV века ликвидировала вечевые учреждения.

Однако, в тех землях, где великокняжеской власти не было и князья не утверждались Ордой, вечевые порядки были более прочными и вечу иногда даже удавалось влиять на княжескую политику. Так, в 1304 году вечники Переяславля-Залесского не пустили призванного ими князя Юрия Даниловича в Москву на похороны отца. В 1392 году нижегородское вече деятельно участвовало во взаимоотношениях с Москвой. Как минимум вплоть по 1296 год сохранялась памятная по договорам Олега (907 год) и Игоря (945 г)древняя традиция участия в межкняжеских переговорах земских представителей. В 1296 году в одном из таких переговоров участвовали переяславские вечевые делегаты. Как видно по проходившей в Костроме в 1304 году вечевой казни нескольких местных бояр, веча сохраняли и некоторые судебные функции. Однако, власть князя усиливалась и в этих землях. Если в домонгольский период можно было говорить о примерно равном соотношении сил, то теперь княжеская власть была сильней вечевой. Уже князю, а не вечу, принадлежали основные судебные полномочия. Когда в 1305 году в Нижнем Новгороде черные люди восстали против бояр, вече их не казнило. Напротив, оно специально дождалось приезда из Орды князя. Показателен и комплекс смоленских актов XIII—XIV веков, представляющий собой исключительно княжеские грамоты, без каких-либо упоминаний веча. Не удивительно, что такое положение дел сказалось и на терминологии. Если в домонгольский период русские земли носили название «земли» «волости», «области» такого-то главного города, что символизировало деятельное участие в управлении государством не только князя но и всего города — веча, то уже с XIV века появляется официальный термин «княжество» применимый не только к Великому княжеству Московскому, но и к другим княжеским областям, что свидетельствовало об откровенном приоритете княжеской власти над земской.

В 1296 году в одном из таких переговоров участвовали переяславские вечевые делегаты. Как видно по проходившей в Костроме в 1304 году вечевой казни нескольких местных бояр, веча сохраняли и некоторые судебные функции. Однако, власть князя усиливалась и в этих землях. Если в домонгольский период можно было говорить о примерно равном соотношении сил, то теперь княжеская власть была сильней вечевой. Уже князю, а не вечу, принадлежали основные судебные полномочия. Когда в 1305 году в Нижнем Новгороде черные люди восстали против бояр, вече их не казнило. Напротив, оно специально дождалось приезда из Орды князя. Показателен и комплекс смоленских актов XIII—XIV веков, представляющий собой исключительно княжеские грамоты, без каких-либо упоминаний веча. Не удивительно, что такое положение дел сказалось и на терминологии. Если в домонгольский период русские земли носили название «земли» «волости», «области» такого-то главного города, что символизировало деятельное участие в управлении государством не только князя но и всего города — веча, то уже с XIV века появляется официальный термин «княжество» применимый не только к Великому княжеству Московскому, но и к другим княжеским областям, что свидетельствовало об откровенном приоритете княжеской власти над земской. Немудрено, что уже применительно к XV веку о вечевой деятельности даже в тех княжествах, которые ещё не были присоединены к Москве (Тверское, Рязанское, Ростовское, Ярославское и др.), до нас не дошло никаких известий. Вполне возможно, что летописи во многом правы, персонифицируя все принимаемые политические решения в этих землях в лице князя и его приближенных. Если вечевой уклад ещё формально и сохранялся, то фактически вече уже перестало играть роль в управлении государством.

Немудрено, что уже применительно к XV веку о вечевой деятельности даже в тех княжествах, которые ещё не были присоединены к Москве (Тверское, Рязанское, Ростовское, Ярославское и др.), до нас не дошло никаких известий. Вполне возможно, что летописи во многом правы, персонифицируя все принимаемые политические решения в этих землях в лице князя и его приближенных. Если вечевой уклад ещё формально и сохранялся, то фактически вече уже перестало играть роль в управлении государством.

Наибольшего расцвета вечевой уклад достиг в Новгородской земле (до 1478) и позднее отделившейся от Новгорода Псковской республике (до 1510), а также в тоже изначально входившей в состав Новгородской Руси Вятской земле. Там вечевой уклад просуществовал вплоть до присоединения этих земель к Москве.

Что касается южнорусских и западно-русских земель, с XIII по XV век вошедших в состав Великого княжества Литовского, то там вечевой уклад сохранился до Люблинской унии 1569 года, вече формально сохраняло всенародный характер (новгородский пример вырождения городского веча был уникален), однако, как это видно по Полоцким актам, фактически было подконтрольным знати.

Наиболее демократичным был вечевой уклад Псковской республики, где до XV века знать была вынуждена считаться с мнением масс. Однако вечевые акты XV — начала XVI веков, где, несмотря на всенародный характер городского веча, упоминаются не все городские сословия вечников, показывают, что естественные для кастового[уточнить] общества олигархические тенденции развивались и там.

Вече в Новгороде

Основная статья: Новгородское вече

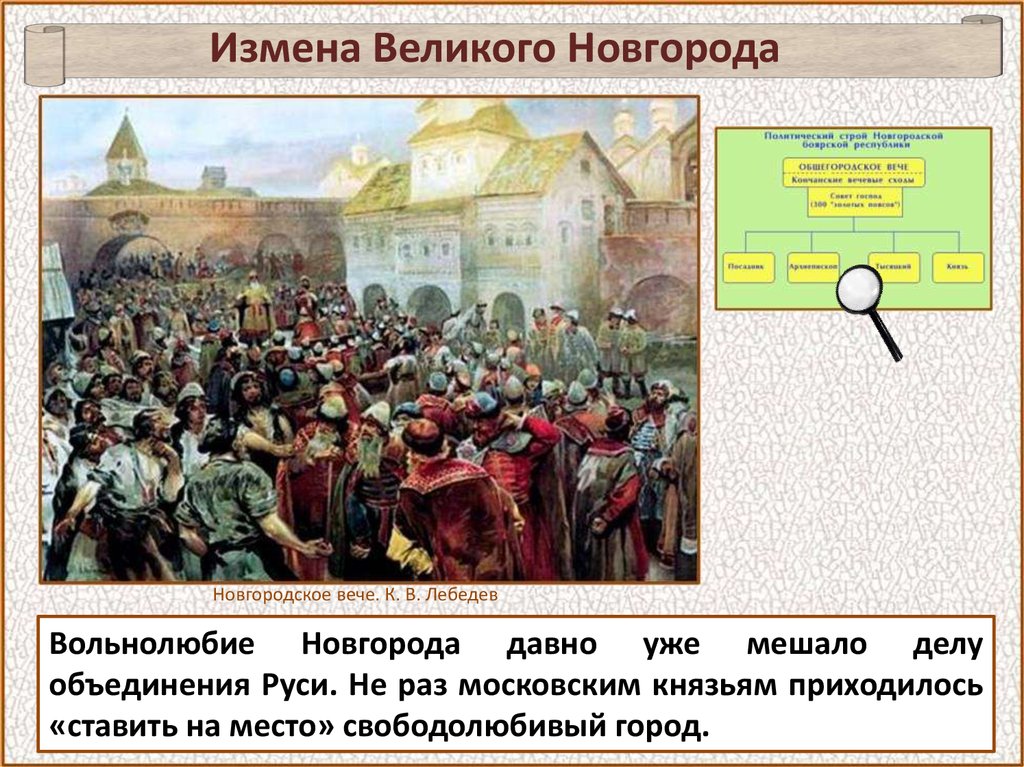

Лебедев, Клавдий Васильевич. Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча. 1889

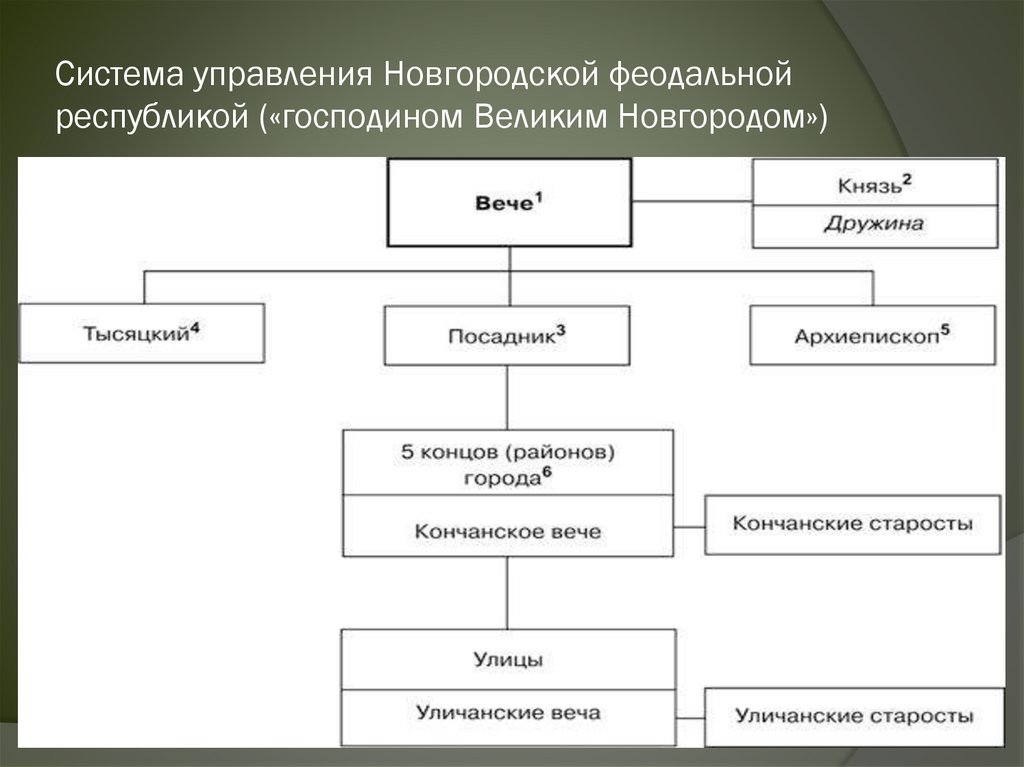

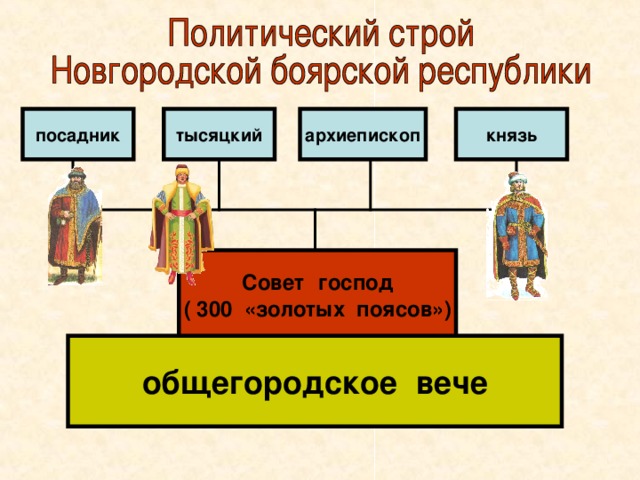

Вече было высшим органом власти в Новгородской земле во время Новгородской республики. Новгородский вечевой орган был многоступенчатым, так как кроме городского веча имелись также собрания концов и улиц.

До сих пор не ясна природа новгородского городского веча. По мнению В. Л. Янина, Новгородское городское вече представляло собой искусственное образование, возникшее на основе «кончанского» (от слова конец — представители разных концов города) представительства, его возникновение относится ко времени формирования межплеменной федерации на территории Новгородской земли. Мнение Янина опирается на данные археологических раскопок, результаты которых склоняют большинства исследователей к мнению о том, что Новгород как единый город сформировался лишь в XI веке, а до этого было несколько разрозненных поселков, будущих городских концов. Таким образом, исконно будущее общегородское вече служило как бы федерацией этих поселков, но с объединением их в единый город приняло статус городского собрания.

Мнение Янина опирается на данные археологических раскопок, результаты которых склоняют большинства исследователей к мнению о том, что Новгород как единый город сформировался лишь в XI веке, а до этого было несколько разрозненных поселков, будущих городских концов. Таким образом, исконно будущее общегородское вече служило как бы федерацией этих поселков, но с объединением их в единый город приняло статус городского собрания.

В начальный период место сбора веча (вечевая площадь) находилось в Детинце, на площади перед Софийским собором, в дальнейшем, после перемещения княжеской резиденции за пределы города, вечевая площадь перемещается на Торговую сторону, и вечевые собрания проходят на Ярославовом дворище, перед Никольским собором. Но даже в XIII веке, в случаях противоборства разных концов Новгорода, вечевые собрания могут проходить одновременно и на Софийской, и на Торговой сторонах.

Однако в целом по крайней мере с начала XIII века чаще всего новгородцы собираются «на Ярославли дворе» перед Николо-дворищенским храмом (статус собора Св. Никола получил уже в московский период).

Никола получил уже в московский период).

Конкретная топография и вместимость вечевой площади до сих пор не известны. Проходившие в 1930-40 гг. археологические раскопки на Ярославовом дворище не дали определенного результата. В 1969 году В. Л. Янин вычислил методом исключения вечевую площадь на неисследованном участке перед главным (западным) входом в Николо-Дворищенским собором. Сама площадь таким образом обладала весьма малой вместимостью — в первой работе В. Л. Янин называет цифру 2000 м², в последующих трудах — 1200—1500 м² и вмещала вовсе не всенародный, а представительный состав из нескольких сот участников, коими по мнению В. Л. Янина являлись бояре.

Правда, в 1988 году В. Ф. Андреев выразил мнение о всенародном характере городских сходов и локализовал вечевую на более, как ему казалось, просторном месте, к югу от Николо-Дворищенского собора. Существует также теория о расположении вечевой площади к северу от Николо-Дворищенского собора. Однако наиболее авторитетной является концепция В. Л. Янина, которая даже попала в учебники.

Л. Янина, которая даже попала в учебники.

Наиболее авторитетным считается мнение об аристократическом характере веча на Ярославовом Дворище во времена поздней республики (вторая половина XIV—XV века). Впрочем, вырождение общегородского вечевого органа в действительности произошло раньше. Составленный от одних «старейших» — бояр знаменитый «ряд» 1264 г.[2] убедительно говорит о том, что воля прочих свободных новгородских сословий — «меньших» — уже в то время порой официально не учитывалась, даже исходя из их прямого участия в общенародных кончанских вечах, предваряющих общегородские вечевые собрания на «Ярославли дворе». В немецком источнике 1331 года общегородское вече носит название «300 золотых поясов». Работа веча шла под открытым небом, что предполагало гласность народного собрания. Из письменных источников, в том числе летописей, известно, что на вечевой площади стояла «степень» — трибуна для посадников и других руководителей «республики», занимавших «магистратские» посты. Площадь также была оборудована скамьями.

Площадь также была оборудована скамьями.

В основе решений веча лежал принцип единогласия. Для принятия решения требовалось согласие подавляющего большинства присутствующих. Однако достигнуть такого согласия удавалось далеко не всегда и не сразу. При равном распределении голосов, зачастую происходила физическая борьба и повторение собраний, пока не будет достигнуто соглашение. Например, в Новгороде в 1218 году после битв одного конца против других, веча по одному и тому же вопросу продолжались целую неделю, пока не «сошлись братья все единодушно».

На вече решались самые существенные вопросы внешней и внутренней политики Новгородской земли. В том числе были случаи приглашения и изгнания князей[3], вопросы войны и мира, союза с другими государствами — всё это входило иногда в компетенцию веча. Вече занималось законодательством — на нём утверждена Новгородская судная грамота. Вечевые собрания — одновременно одна из (суду обычно совершал приглашённый в том числе и для этого князь) судебных инстанций Новгородской земли: изменников и лиц, совершивших другие государственные преступления, нередко судили и казнили на вече. Обычным видом казни преступников было низвержение виновного с Великого моста в Волхов. Вече распоряжалось земельными наделами, в случае если ранее земля не была передана была в отчину (см. например Наримунт). Оно выдавало грамоты на владение землёй церквям, а также боярам и князьям. На вече происходили выборы должностных лиц: архиепископов, посадников, тысяцких.

Обычным видом казни преступников было низвержение виновного с Великого моста в Волхов. Вече распоряжалось земельными наделами, в случае если ранее земля не была передана была в отчину (см. например Наримунт). Оно выдавало грамоты на владение землёй церквям, а также боярам и князьям. На вече происходили выборы должностных лиц: архиепископов, посадников, тысяцких.

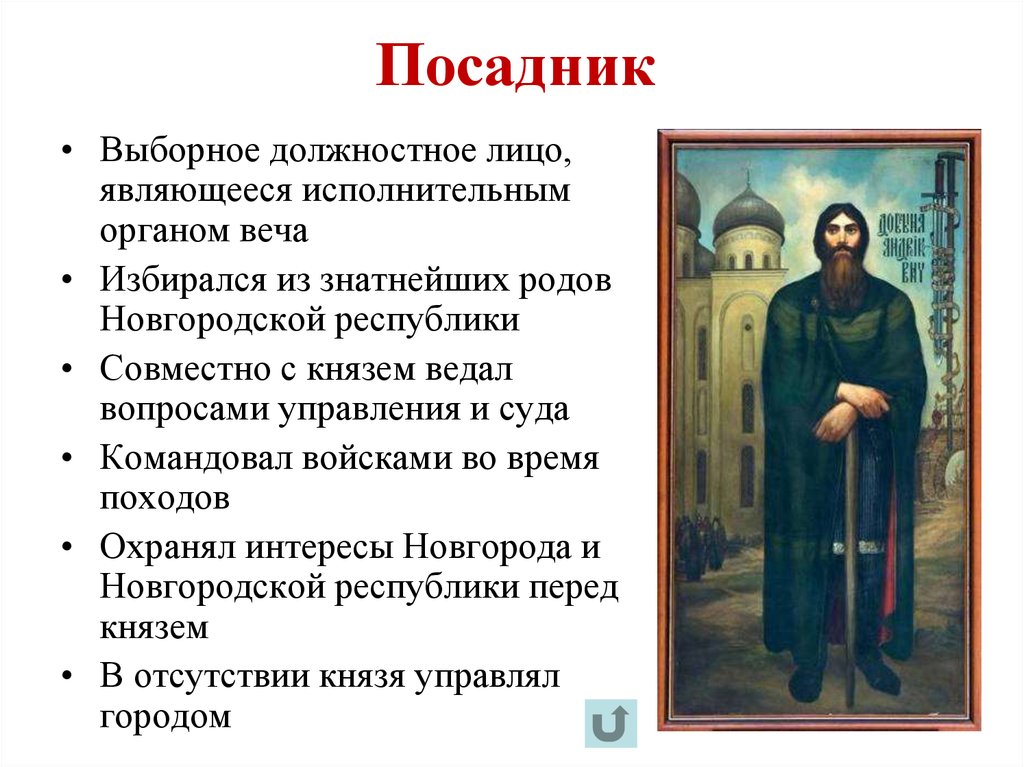

Посадники избирались на вече из представителей боярских семей. В Новгороде по реформе Онцифора Лукинича (1354) вместо одного посадника было введено шесть, правивших пожизненно («старые» посадники), из среды которых ежегодно избирался «степенный» посадник. Реформой 1416—1417 число посадников было увеличено втрое, а «степенные» посадники стали избираться на полгода.

В 1155 Юрий Долгорукий изгнал «незаконного» киевского митрополита Климента. По его просьбе Константинополь назначил нового митрополита Константина I. За верность в поддержке своей политики и за поддержку епископа Нифонта во время киевского раскола Константинопольский патриарх предоставил Новгороду автономию в церковных делах. Новгородцы стали избирать на своём вече епископов из числа местных священнослужителей. Так, в 1156 новгородцы впервые самостоятельно избрали архиепископом Аркадия, а в 1228 сместили архиепископа Арсения.

Новгородцы стали избирать на своём вече епископов из числа местных священнослужителей. Так, в 1156 новгородцы впервые самостоятельно избрали архиепископом Аркадия, а в 1228 сместили архиепископа Арсения.

Кроме общегородского, в Новгороде существовали кончанские и уличные вечевые собрания. Если общегородское представительное вече было по существу искусственным образованием, возникшим в результате создания межкончанской политической федерации, то низшие ступени веча генетически восходят к древним народным собраниям, и их участниками могло быть все свободное население концов и улиц.

Примечания

- ↑ Фроянов И. Я. Киевская Русь. — Л., 1980. — С. 184.

- ↑ Грамоты Великого Новгорода и Пскова. — М.-Л., 1949. — С. 9—11.

- ↑ Минникес И. В. Основания и порядок избрания князя в русском государстве X—XIV вв. // Академический юридический журнал. — 2001. — № 4 (6).

Литература

- Гуреев М. В. Специфика политического сознания новгородцев.

Взгляды на республику и монархию // Новгородика-2008. Вечевая республика в истории России. Материалы Международной научно-практической конференции 21—23 сентября 2008 г. Ч. 2. — Новгород: Изд-во НовГУ, 2009. — 352 с. С. 191—201.

Взгляды на республику и монархию // Новгородика-2008. Вечевая республика в истории России. Материалы Международной научно-практической конференции 21—23 сентября 2008 г. Ч. 2. — Новгород: Изд-во НовГУ, 2009. — 352 с. С. 191—201. - Лукин П. В. «Народные собрания» у восточных славян: возможности сравнительного анализа // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2004. № 3(17). С. 5-11.

См. также

- Тинг

- Витенагемот

- Рада

- Сейм

- Дума

- Новгородская республика

- Псковская республика

- Республика

Украина через четыре года после Майдана

В конце февраля 2014 года, после трех месяцев демонстраций на киевском Майдане Независимости, тогдашний президент Виктор Янукович бежал из украинской столицы по извилистому пути, который в конечном итоге привел его в Россию. 22 февраля 2014 года украинский парламент назначил исполняющего обязанности президента и исполняющего обязанности премьер-министра, которые незамедлительно заявили о своем намерении провести реформы и приблизить Украину к Европе.

Четыре года спустя Украина оказывается в состоянии малоинтенсивной, но все же очень реальной войны с Россией. Россия захватила Крым и расследовала конфликт в восточноукраинском регионе Донбасс, который унес более 10 000 жизней. Хотя президент Петр Порошенко и его правительства осуществили серьезные реформы, их темпы заметно замедлились. Многие особенно разочарованы тем, что на фронте борьбы с коррупцией не было сделано больше.

Украина сегодня сталкивается с двумя проблемами: отражение российской агрессии и завершение внутренних реформ, которые сделают Украину совместимой с нормами Европейского Союза и привлекут иностранные инвестиции для роста экономики. Чтобы добиться успеха, Киев не может позволить себе сосредоточиться только на российской угрозе; он должен решить обе проблемы.

Борьба с российской угрозой

Когда г-н Янукович бежал из Киева, «зеленые человечки» — российские войска в форме без опознавательных знаков — двинулись, чтобы оккупировать Крым. Через несколько дней Россия незаконно аннексировала полуостров. Вскоре после этого российская разведка и военные службы предоставили руководство, финансирование, боеприпасы, тяжелое вооружение и, в некоторых случаях, регулярные части российской армии для начала и поддержания сепаратистского конфликта на Донбассе.

Через несколько дней Россия незаконно аннексировала полуостров. Вскоре после этого российская разведка и военные службы предоставили руководство, финансирование, боеприпасы, тяжелое вооружение и, в некоторых случаях, регулярные части российской армии для начала и поддержания сепаратистского конфликта на Донбассе.

Более 10 000 человек погибли на востоке Украины, в том числе почти 300 пассажиров рейса 17 Malaysia Airlines, сбитого над оккупированным Донбассом российской ракетой класса «земля-воздух». Большая часть жилья, промышленности и инфраструктуры лежит в руинах. По оценкам, 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц уехали жить в другие места Украины, и до 700 000 человек уехали в Россию.

Несмотря на то, что значительно укрепившиеся украинские вооруженные силы сумели стабилизировать линию соприкосновения, которая отделяет их от российских и российских прокси-сил, боевые действия продолжаются, несмотря на мировые соглашения, достигнутые в Минске в сентябре 2014 г. и феврале 2015 г. (второе соглашение было достигнуто при посредничестве лидеров Германии и Франции).

(второе соглашение было достигнуто при посредничестве лидеров Германии и Франции).

Связанные книги

Однако Кремль, похоже, доволен тем, что поддерживает тлеющий конфликт на Донбассе. Это дает возможность оказывать давление и подрывать власть в Киеве, препятствуя ее усилиям по сближению страны с Европейским Союзом. Отрицание Москвой причастности вызывает мало доверия, учитывая идентификацию российской военной техники и высокопоставленных российских офицеров на территории Донбасса.

Канал «Нормандской четверки», созданный в июне 2014 года лидерами Украины, России, Германии и Франции, остается основной площадкой для урегулирования конфликта, хотя правительство США в последние девять месяцев играет более активную роль. Госсекретарь Рекс Тиллерсон, который описывает российскую агрессию против Украины как самое большое препятствие на пути улучшения двусторонних отношений между США и Россией, назначил посла Курта Волкера специальным посланником, чтобы помочь найти прекращение конфликта в поддержку Минских соглашений.

Потенциально многообещающим событием последних шести месяцев является возможность того, что Кремль может рассмотреть возможность создания международных миротворческих сил для содействия урегулированию. Такие силы потребуют адекватного укомплектования персоналом и надежного мандата. Это могло бы помочь обеспечить условия для реализации политических мер, согласованных в Минске. Хотя миротворческие силы могут начаться вдоль линии соприкосновения, они должны будут быстро развернуться по всему оккупированному Донбассу, в том числе на украинско-российской границе. Сила, застрявшая на линии соприкосновения, просто превратила бы тлеющий конфликт в замороженный.

Согласятся ли Кремль и президент Владимир Путин на такие миротворческие силы, остается открытым вопросом. Сейчас, когда в Москве внимание сосредоточено на президентских выборах 18 марта, российская позиция станет ясной только поздней весной.

Замедление реформ

В мае 2014 г. Порошенко был избран президентом, получив более 55 процентов голосов. Это устранило необходимость во втором туре, впервые с 1991 года, когда президентские выборы в Украине не требовали второго тура.

Это устранило необходимость во втором туре, впервые с 1991 года, когда президентские выборы в Украине не требовали второго тура.

Г-н Порошенко и его первое правительство, состоявшее в основном из технократов во главе с премьер-министром Арсением Яценюком, осуществили ряд впечатляющих реформ в 2014 и 2015 годах. Реформы включали стабилизацию государственных финансов, консолидацию банковского сектора, введение прозрачных процедур государственных закупок и повышение тарифов на электроэнергию для покрытия затрат на поставку энергии. Такие реформы помогли Киеву в 2015 году получить программу Международного валютного фонда на сумму 17,5 млрд долларов в виде кредитов под низкие проценты на четыре года.

Однако темпы реформ в 2016 году замедлились и не восстановились. Поскольку Украине не удалось осуществить такие меры, как приватизация земли и гармонизация цен на газ, программа МВФ не выделяла денег в течение 10 месяцев. Должностные лица МВФ сейчас особенно озабочены необходимостью принятия более эффективных мер по борьбе с коррупцией, которая по-прежнему преследует многие сферы украинской жизни. Особое внимание они уделили созданию специального суда для рассмотрения дел о коррупции.

Особое внимание они уделили созданию специального суда для рассмотрения дел о коррупции.

Пока неясно, когда возобновится программа МВФ. Прошлой осенью украинское правительство смогло занять на рынке еврооблигаций, хотя и по более высоким процентным ставкам, чем у МВФ, поэтому оно может испытывать меньшую потребность в средствах МВФ и, следовательно, меньшую потребность в реализации реформ, которые оно согласовало в своей программе. Президентские и парламентские выборы запланированы на 2019 год.многие опасаются, что г-н Порошенко отложит дальнейшие шаги по реформе.

Связанные

Возможно, это не самый умный политический курс. Опросы общественного мнения отражают растущее общественное недовольство отсутствием мер по борьбе с коррупцией и неспособностью обуздать политическую власть олигархов. Недавно опубликованный опрос потенциальных кандидатов в президенты показал, что г-н Порошенко занял второе место, набрав 9 баллов. 0,4 процента — резкое снижение по сравнению с 55 процентами, которые он получил в 2014 году.

0,4 процента — резкое снижение по сравнению с 55 процентами, которые он получил в 2014 году.

Замедление темпов реформ также вызвало разочарование у западных партнеров Украины. Они начали публично озвучивать свои опасения. Европейский Союз последовал примеру МВФ и приостановил помощь из-за неспособности Киева выполнить свои обязательства.

Вот задача, стоящая сегодня перед господином Порошенко. Он должен продолжать удерживать линию против российской агрессии, одновременно проводя дальнейшие реформы. В последнее время он сделал больше для первого, чем для второго. Однако он не должен использовать конфликт с Россией в качестве предлога. Ему нужно улучшить свою игру на реформах.

Запад должен всячески поощрять это. За 26 лет, прошедших с момента восстановления независимости страны, украинские лидеры продемонстрировали умение выживать, то есть избегать катастрофы, но не выводить страну на путь успеха. Народ Украины заслуживает большего, если он хочет реализовать потенциал Майдана. Запад тоже должен хотеть большего: успешная Украина будет способствовать более стабильной Европе.

Запад тоже должен хотеть большего: успешная Украина будет способствовать более стабильной Европе.

Публичные собрания в ранних городах

Автор: член TRISE Явор Тарински. Первоначально опубликовано на Афтолекси, здесь.

[2]. Это было главной характеристикой ранних городов — они создавали общественное пространство, в котором семена политического равенства позволяли гражданам самостоятельно управлять своими сообществами. Эти общества были далеки от совершенства, как видно из приведенных ниже примеров. Их часто мучили такие проблемы, как патриархат и рабство.Величайшим достижением этих людей было создание городов.

Димитриос Руссопулос[1]

Тем не менее, они предлагают нам важное наследие – демократическое участие, которое делает каждого гражданина (а не только экспертов или представителей) способным участвовать в управлении своим городом. Неудивительно поэтому, что во многих ранних городах возникли вариации института народного собрания.

Следующие строки, написанные Корнелиусом Касториадисом, обрисовывают органическую связь между демократическим участием и городской жизнью: « Прямая демократия, безусловно, требует физического присутствия граждан в данном месте при принятии решений[…], но также[… ] требует, чтобы эти граждане образовывали органичное сообщество, чтобы они жили, по возможности, в одной среде, чтобы они были знакомы из своего повседневного опыта с предметом обсуждения и с проблемами, которые необходимо решить .”[3]

Древняя Месопотамия

В ранних месопотамских городах государственными делами нередко управляло общее собрание, состоявшее из свободных людей общины, уже в 2800 г. до н.э. [4] Такие протодемократические органы принятия решений имели дело с общинными конфликтами, решали такие важные вопросы, как война и мир, и могли — если народ считал это необходимым — предоставить определенному члену города верховную власть (а именно ) в течение ограниченного периода времени. Совет старейшин председательствовал на общем собрании, но не имел большей власти, чем оно. Суверенитет покоился на собрании свободных людей. Выдающийся ассириолог А. Лео Оппенгейм пишет, что « сообщество лиц с равным статусом, объединенных сознанием принадлежности, осуществляемое путем управления своими общими делами посредством собрания, в котором под руководством председательствующего достигался некоторый консенсус, как это было в случае с богатыми и квазинезависимые старые города Вавилонии ». [5]

Совет старейшин председательствовал на общем собрании, но не имел большей власти, чем оно. Суверенитет покоился на собрании свободных людей. Выдающийся ассириолог А. Лео Оппенгейм пишет, что « сообщество лиц с равным статусом, объединенных сознанием принадлежности, осуществляемое путем управления своими общими делами посредством собрания, в котором под руководством председательствующего достигался некоторый консенсус, как это было в случае с богатыми и квазинезависимые старые города Вавилонии ». [5]

Гильгамеш, исторический царь шумерского города Урук, консультировал собрание по важным вопросам мира и войны. Источники предполагают, что он сначала посоветовался с советом старейшин, а затем с собранием, состоявшим из свободных людей города, прежде чем он решил участвовать в военной кампании. Его консультации были не только советом, но и согласием, поскольку собрание было признано высшей политической властью. [6]

Протодемократические черты этих месопотамских городов нашли отражение в религиозных верованиях общества. Согласно мифу об Ададе, боги и богини совещались на собрании, проходившем в большом дворе под названием Убшууккинна. Ану, бог неба и отец всех богов, вместе с Энлилем, богом бурь, председательствовали на заседаниях, главной задачей которых было вынесение вопросов на обсуждение. Затем все боги и богини обсуждали, предлагали и в конечном итоге принимали коллективные решения. Боги восхищались мудрым мышлением, равно как и способностью заставить других прислушиваться к своим словам. Ни один бог не обладал высшей властью. Именно их собрание обладало такой властью. [7]

Согласно мифу об Ададе, боги и богини совещались на собрании, проходившем в большом дворе под названием Убшууккинна. Ану, бог неба и отец всех богов, вместе с Энлилем, богом бурь, председательствовали на заседаниях, главной задачей которых было вынесение вопросов на обсуждение. Затем все боги и богини обсуждали, предлагали и в конечном итоге принимали коллективные решения. Боги восхищались мудрым мышлением, равно как и способностью заставить других прислушиваться к своим словам. Ни один бог не обладал высшей властью. Именно их собрание обладало такой властью. [7]

Со временем политическая структура месопотамских городов становилась все более авторитарной. Положение короля стало постоянным и передаваемым по наследству без одобрения общего собрания. Но даже после того, как в более поздние периоды укрепилась королевская власть, общинные собрания не угасли полностью, хотя они методично лишались своей власти.

Штандарт Ура, сторона B. На этой панели изображен банкет Индия Другим примером протодемократических институтов собраний являются независимые города Индии, существовавшие еще в VI веке до н. э. и сохранялись в некоторых районах до 4 века. Однако доказательства этого разбросаны, и для того периода не существует чисто исторического источника. Греческий историк Диодор упоминает в своих трудах в 1-м -м веках до нашей эры без каких-либо подробностей о существовании независимых и демократических городов в Индии[8]. Хотя он мог использовать термин «демократия» в искаженном виде из-за эпохи, в которую он жил (время политической централизации в результате наследия Александра Македонского), стоит отметить, что его время, тем не менее, было близко к эпоха безгосударственных, самоуправляемых греческих городов, и, таким образом, он мог ссылаться на подлинное значение этого слова.

э. и сохранялись в некоторых районах до 4 века. Однако доказательства этого разбросаны, и для того периода не существует чисто исторического источника. Греческий историк Диодор упоминает в своих трудах в 1-м -м веках до нашей эры без каких-либо подробностей о существовании независимых и демократических городов в Индии[8]. Хотя он мог использовать термин «демократия» в искаженном виде из-за эпохи, в которую он жил (время политической централизации в результате наследия Александра Македонского), стоит отметить, что его время, тем не менее, было близко к эпоха безгосударственных, самоуправляемых греческих городов, и, таким образом, он мог ссылаться на подлинное значение этого слова.

В то время как не было полного политического равенства, как это было до известной степени в Древних Афинах, структура этих независимых городов содержала институт народного собрания. В некоторых случаях эти собрания были открыты для всех свободных мужчин. По словам Эрика У. Робинсона, в общинах сакьев (людей Будды) участие в собрании было открыто для всех, независимо от их богатства или статуса[9]. В других случаях разрешалось присутствовать только представителям определенных классов или каст. Решения обычно принимались консенсусом, хотя есть доказательства и использования голосования[10].

В других случаях разрешалось присутствовать только представителям определенных классов или каст. Решения обычно принимались консенсусом, хотя есть доказательства и использования голосования[10].

Но в любом случае собрание обладало значительными финансовыми, административными и судебными полномочиями. Он имел право избирать монарха (где бы эта должность ни существовала). Последний и все другие официальные администраторы должны были согласовывать свои решения и действия с собранием и добиваться его согласия. В некоторых случаях существовал также совет старейшин или дворян.

Древние Афины

Древние Афины можно охарактеризовать как место зарождения подлинной прямой демократии, поскольку в определенный момент в них сложилась партиципаторная система, в которой высшим органом власти являлось общее собрание и не существовало параллельно ему монархов или других олигархических структур/должностей.

Этот низовой орган принятия решений афиняне называли Ecclesia . Это было народное собрание, открытое для всех граждан мужского пола, как только они получали гражданство. В 594 г. до н.э., после реформ Солона, к участию допустили всех граждан, независимо от сословия или статуса. Собрание отвечало за объявление войны, военную стратегию и избрание стратегов (военных генералов) и других должностных лиц. Он отвечал за выдвижение и избрание магистратов, таким образом косвенно избирая членов Ареопага (верховного суда). Последнее слово в законодательстве и право призвать магистратов к ответственности после года их пребывания в должности оставалось за ним. Типичное собрание Ассамблеи, вероятно, собирало около 6000 человек при общей численности населения 30 000–60 000 человек.

Это было народное собрание, открытое для всех граждан мужского пола, как только они получали гражданство. В 594 г. до н.э., после реформ Солона, к участию допустили всех граждан, независимо от сословия или статуса. Собрание отвечало за объявление войны, военную стратегию и избрание стратегов (военных генералов) и других должностных лиц. Он отвечал за выдвижение и избрание магистратов, таким образом косвенно избирая членов Ареопага (верховного суда). Последнее слово в законодательстве и право призвать магистратов к ответственности после года их пребывания в должности оставалось за ним. Типичное собрание Ассамблеи, вероятно, собирало около 6000 человек при общей численности населения 30 000–60 000 человек.

В 390-х годах были приняты новые меры, вводившие плату за присутствие на собрании, чтобы на практике позволить даже беднейшим гражданам участвовать в политических обсуждениях. Первоначально он собирался один раз в месяц, но позже собирался три или четыре раза в месяц. Повестка дня Ecclesia была установлена Булем — народным советом, члены которого выбирались по жребию среди всех афинских граждан. Голоса принимались поднятием рук, подсчетом камней и голосованием с помощью битой глиняной посуды.

Голоса принимались поднятием рук, подсчетом камней и голосованием с помощью битой глиняной посуды.

Очередные собрания генеральной ассамблеи проходили под открытым небом на Пниксе – холме в самом сердце Афин. С одной стороны, это место позволяло проводить большие встречи с тысячами участников. С другой, он символизировал открытость политической системы: политика велась уже не за закрытыми дверями, а снаружи, на открытом воздухе, где ничего нельзя было скрыть.

Вещь викинга

В скандинавских городах в эпоху викингов государственное учреждение под названием Появилась Существо . По сути, это было собрание, на котором собирались все свободные люди сообщества для обсуждения законов, принятия решений о политике, избрания вождя, судьи и т. д.[13]. Хотя Вещь обладала как судебной, так и законодательной властью, она не имела права приводить в исполнение приговоры. Вместо этого ответственность за это возлагалась на семью пострадавшей стороны.

В каждом городе была своя независимая Вещь , заседания которой проводились на регулярной основе. Более крупные поселения были структурированы как конфедерации местных общинных Вещей, которые посылали представителей для обсуждения на общем собрании всего города, как это было в случае с Исландией.

Следуя устной традиции викингов, у каждой Вещи был оратор, который декламировал закон, который он должен был выучить наизусть. Все свободные мужчины общины якобы имели право голоса на собраниях, хотя женщины тоже могли присутствовать, но не могли принимать участие в принятии решений[15]. Заседания Вещи проходили под председательством спикера закона и вождя. Существование определенных ролей с большей властью создало предпосылки для того, чтобы Вещи находились под властью местной могущественной семьи или семей.

Сеансы Вещи обычно длятся несколько дней и часто сопровождаются праздничной атмосферой. Торговцы приносили свои товары на продажу, а торговцы устанавливали прилавки с продукцией. Вещи держались там, где было легко достать воду, где были пастбища для животных, а рыбалка или охота давали пищу всем. Пивовары снабжали посетителей элем и медовухой. Во время Вещи заключались браки, заключались союзы, обменивались новостями и сплетнями, устанавливались и возобновлялись дружеские отношения.[16]

Вещи держались там, где было легко достать воду, где были пастбища для животных, а рыбалка или охота давали пищу всем. Пивовары снабжали посетителей элем и медовухой. Во время Вещи заключались браки, заключались союзы, обменивались новостями и сплетнями, устанавливались и возобновлялись дружеские отношения.[16]

К концу эпохи викингов политическая система стала более централизованной, поскольку вожди начали укреплять свою власть и контроль над собраниями, становясь королями. Вещь утратила большую часть своей политической власти и в результате в позднем Средневековье начала функционировать в основном как королевский двор.

Германский Вещь , нарисованная по изображению на рельефе Колонны Марка Аврелия (193 г. н.э.)Средневековое славянское вече

Раннесредневековый византийский историк Прокопий Кесарийский писал в 6 г. н.э. о политической структуре раннеславянских обществ (VII. 14. 22-30): « склавены и анты не управляются одним человеком, но они жили издревле при демократии …»[17].

В средневековых славянских городах все важные решения общественной жизни принимались на так называемом вече (народном собрании). Термин происходит от древнеславянского слова «вет» (собрание или совет). Посещение было разрешено свободным членам сообщества[18]. Принятые там решения были обязательными для всего общества. Хотя определенные Вече могло отличаться от остальных, оно все же основывалось на народном участии и существовало во всем славянском мире – от балтийских славян до новгородцев.

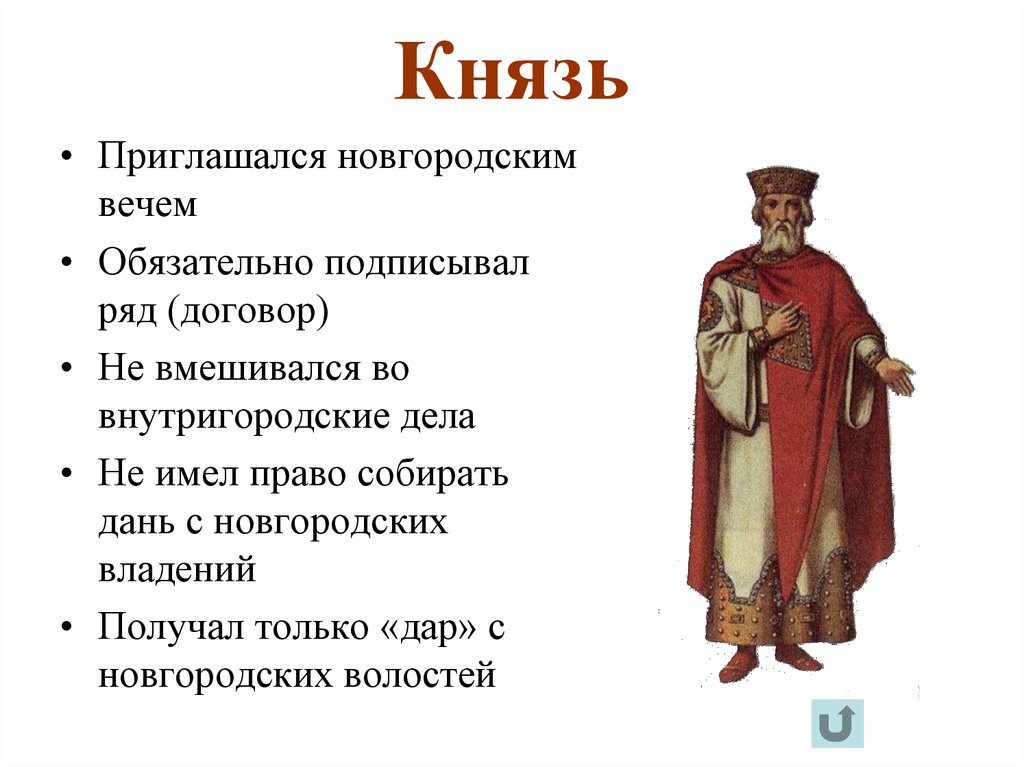

Имеются скудные исторические сведения о структуре Вече . Известно, что в Новгороде народное собрание могло отменить решение князя или даже изгнать его из города[19]. Это неудивительно, поскольку князь или воевода не был носителем высокого религиозного или дворянского статуса, а просто был главой воинов, и община могла даже нанять его в качестве средства защиты. Несмотря на это, с течением времени воины приобретут значительную власть и в конечном итоге либо разгонят народные собрания, либо возьмут над ними верх. Новгород был одним из мест, где возник институт Вече просуществовало дольше всего – до XV века, хотя и там его сила сильно поубавилась.

Новгород был одним из мест, где возник институт Вече просуществовало дольше всего – до XV века, хотя и там его сила сильно поубавилась.

Большинство решений на Вече принималось простым большинством голосов. При наличии сильных разногласий одна сессия могла длиться до 5 дней. Однако были случаи народных собраний, когда решения принимались на основе консенсуса. Таковы были вече лютичей, одного из племенных союзов балтийских славян. Согласно немецкому хронисту Титмару фон Мерзебургу, в племенном союзе лютичей человека, посмевшего поставить под сомнение общее решение, могли избить палками, а дом сжечь[20]. Это было средством удержать людей от движения «против течения». Это напоминает нам о том, что консенсус может привести к конформизму.

Псковское вече Виктора ВаснецоваГородские собрания Новой Англии

Городские собрания Новой Англии — гораздо более свежий пример демократических черт в развивающихся городах. Когда пуританские колонисты начали селиться в Массачусетском заливе в 1630-х годах, они сформировали автономные города с демократическими характеристиками. Хотя общественная жизнь этих поселений была сосредоточена вокруг их церквей, жители каждого города самоуправлялись посредством заветов, которые все члены сообщества подписывали вместе на городских собраниях.

Хотя общественная жизнь этих поселений была сосредоточена вокруг их церквей, жители каждого города самоуправлялись посредством заветов, которые все члены сообщества подписывали вместе на городских собраниях.

Высшим политическим учреждением, управлявшим этими городами, было городское собрание (генеральное собрание). Его заседания проходили регулярно. Вначале на эти собрания приходили только члены церкви, но со временем они стали открыты для всех граждан мужского пола, имевших какое-либо имущество или регулярный доход (даже небольшие суммы)[22]. На городское собрание собирались горожане, чтобы решать все вопросы общественной жизни.

Право собственности на землю было распределено между всеми гражданами мужского пола относительно эгалитарным образом, что отражало демократическое управление этими общинами, при этом все они получали участки, достаточные для содержания семьи.[23] Это помогло избежать неравенства в течение значительного периода времени. Все трудоспособные мужчины также входили в состав городской милиции и проходили обучение.

По мере того, как городские собрания развивались и расширяли возможности колонистов, они все чаще рассматривались как угроза Британской империи. Именно городское собрание зажгло искру, которая в конечном итоге привела к Американской революции и явилось ее сердцевиной.[24] Однако, как и в предыдущих случаях, городские собрания постепенно были лишены своих полномочий другими, гораздо более централизованными институтами, такими как президентство. В настоящее время они все еще существуют в таких городах, как Берлингтон (Вермонт), но объем их полномочий по принятию решений значительно сузился.

Раннее городское собрание Новой Англии, стеклянная горка Magic Lantern, CW JefferysЗаключение

Парадигма города как публичного пространства социального освобождения актуальна как никогда. В наших силах использовать историческое наследие публичных собраний вместе с инклюзивным пониманием гражданства, чтобы сформулировать последовательный проект прямой демократии. Как предположил Мюррей Букчин, «создание свободных городов связано с развитием свободных граждан, в чьи руки должна быть передана власть над обществом: она должна принадлежать народным собраниям, а не бюрократии, парламентам или советам корпораций»9.0066 .[25]

Как предположил Мюррей Букчин, «создание свободных городов связано с развитием свободных граждан, в чьи руки должна быть передана власть над обществом: она должна принадлежать народным собраниям, а не бюрократии, парламентам или советам корпораций»9.0066 .[25]

Каталожные номера:

[1] https://m.youtube.com/watch?v=08ScPcV0MtM

[2] Ханна Арендт: Состояние человека (Лондон: University of chicago Press, 1998), стр. 26

.[3] Корнелиус Касториадис: Читатель Касториадиса (Оксфорд: Blackwell Publishers, 1997), стр. 56

[4] Бенджамин Исахан: Переосмысление ближневосточной демократии: уроки древней Месопотамии (Доклад, представленный на конференции Австралазийской ассоциации политических исследований (APSA), Университет Ньюкасла, Австралия), стр. 6 http://citeseerx. ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.515.6429&rep=rep1&type=pdf

[5] А. Лео Оппенгейм: Древняя Месопотамия: портрет мертвой цивилизации (Чикаго: University of Chicago Press, 1964), стр. 95

95

[6] https://www.bxscience.edu/ourpages/auto/2017/9/28/78342001/HW2-1–Democracy-in-Mesopotamia.pdf

[7] http://www.pwhce.org/apr/apr66.html

[8] J.A.O. Ларсен: Демократия в классической филологии, том 68, № 1, 1973, стр. 45–46

[9] Эрик В. Робинсон: Первые демократии: раннее народное правительство за пределами Афин (Штутгарт: Franz Steiner Verlag, 1997), стр. 23

[10] Эрик В. Робинсон: Первые демократии: раннее народное правительство за пределами Афин (Штутгарт: Franz Steiner Verlag, 1997), стр. 22

[11] Могенс Герман Хансен (редактор): От политической архитектуры до Стефана Византия: Источники древнегреческого полиса (Штутгарт: Franz Steiner Verlag, 1994), стр. 51–53

[12] http://www.stoa.org/demos/article_democracy_overview@page=all&greekEncoding=UnicodeC.html

[13] https://www.britannica.com/topic/thing-Scandinavian-Political-Assembly

[14] Орнольфур Торссон (редактор): Саги об исландцах: подборка (Нью-Йорк: Penguin Books, 2010), pxlvi

[15] Наташа Мелер: Тингвеллир: место собраний и рынок? В Журнале Северной Атлантики, специальный том 8, 2015 г. , стр. 69

, стр. 69

[16] Филип Пульсиано и Пол Леонард Акер: Средневековая Скандинавия: Энциклопедия (Оксфорд: Тейлор и Фрэнсис, 1993)

[17] http://users.clas.ufl.edu/fcurta/Procopius.htm

[18] https://www.slavorum.org/veche-the-ancient-popular-assembly-in-medieval-slavic-countries/

[19] https://www.slavorum.org/veche-the-ancient-popular-assembly-in-medieval-slavic-countries/

[20] https://www.slavorum.org/veche-the-ancient-popular-assembly-in-medieval-slavic-countries/

[21] https://slate.com/news-and-politics/2013/05/new-england-town-halls-these-experiments-in-direct-democracy-do-a-far-better-job- чем-конгресс.html

[22] https://anarchyinaction.org/index.php?title=New_England_town_meetings

[23] https://anarchyinaction.org/index.php?title=New_England_town_meetings

[24] https://laurinberresheim.wordpress.com/2018/07/16/hannah-arendt-on-freedom-and-revolution/comment-page-1/

[25] https://theanarchistlibrary.