Биография и философия духовидца-богоискателя Владимира Соловьева — Нож

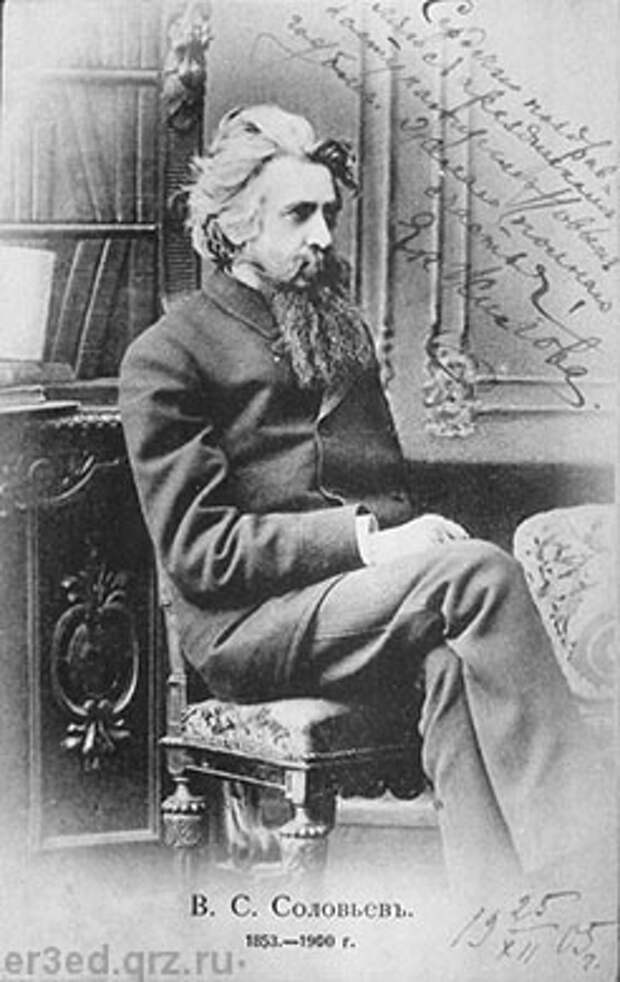

Владимир Соловьев известен широкой публике как крупнейший русский философ-метафизик, основоположник софиологии, автор концепций Всеединства и Богочеловечества, незаурядный поэт — предвестник символизма, современник Достоевского и Толстого, прозорливый политический публицист. Всего не перечесть.

За этими пышными титулами и ярлыками нередко теряется сам человек, сокровенное личное, столь важное для глубинного понимания его философских построений.

Как не может быть творца без личности, так не может быть и личности без опыта переживания внешнего. Там, в лабиринтах страдающего сознания, сокрыта тайна любого творчества, там бьют ключи творческих откровений.Всё это вдвойне справедливо для Владимира Соловьева — экстатика и духовидца.

На дворе 1862 год. Начало десятилетия Великих реформ в Российской империи. Володе Соловьеву 9 лет. Мальчик страстно влюблен в сверстницу Юленьку С. Увы, безответно. Предпочтение отдано другому. Дело доходит до драки, после которой в дневнике маленького Соловьева появляется запись: «Не спал всю ночь, поздно встал и с трудом натягивал носки…»

Предпочтение отдано другому. Дело доходит до драки, после которой в дневнике маленького Соловьева появляется запись: «Не спал всю ночь, поздно встал и с трудом натягивал носки…»

Москва. Праздник Вознесения. Володя стоит на службе в храме. Сознание его захвачено «потоком страстных мук». Еще бы — он отвергнут в любви. Но вот служба подходит к кульминации. Льется хоровое пение с призывом отречься от «житейского попечения», вознестись от земных сует. И тут случается то, что в корне перевернет мировоззрение Соловьева и о чем он позже напишет в стихах:

Алтарь открыт… Но где ж священник, дьякон?

И где толпа молящихся людей?

Страстей поток, — бесследно вдруг иссяк он.

Лазурь кругом, лазурь в душе моей.Пронизана лазурью золотистой,

В руке держа цветок нездешних стран,

Стояла ты с улыбкою лучистой,

Кивнула мне и скрылася в туман.

Так начался путь метафизического восхождения для Владимира Сергеевича Соловьева — певца Вечной женственности, богослова, мистика, визионера.

Мальчиком он пережил явление Святой Софии — таинственной богини мудрости, — мистическая любовь к которой определит гностический характер его религиозно-философских исканий. Эту любовь мыслитель пронесет через всю жизнь.

Мистика мистикой, но в том же храме в центре Москвы спустя 35 лет — в 1900 году — философа будут отпевать, провожая в последний путь.

А тогда, в 1862-м, всё только начиналось.

Читайте также

Против тварного мира. Свобода и обреченность Николая Бердяева

Владимир Соловьев родился зимой 1853 года. Появился он на свет семимесячным и свою впечатлительность впоследствии объяснял именно этим. Его отец — известный историк Сергей Михайлович Соловьев — был человек уважаемый, либеральный и крайне умеренный, как писали о нем современники. Ученик Грановского и учитель Ключевского, он преподавал историю сыну императора Александра II — юному Александру III, занимал пост ректора Московского университета. Написал Соловьев-старший ни много ни мало 29 томов «Истории России с древнейших времен».

Между тем в семье было двенадцать детей, четверо из них умерли. Мать маленького Володи — Поликсена Владимировна — неусыпно следила, чтобы благочинию в доме ничто не угрожало. Когда батюшка работал, вся семья ходила на цыпочках. В такой атмосфере — холодного почтения к отцу и теплой материнской заботы — и рос будущий философ и духовидец.

Мальчиком Володя не отказывал себе в удовольствии пошалить, любил «опасности и утехи». И шалости удавались. Чего стоит описание им летнего отдыха в подмосковном имении:

«Цель нашей деятельности за это время состояла в том, чтобы наводить ужас на Покровских обывателей, в особенности женского пола. Так, например, когда дачницы купались в протекающей за версту от села речке Химке, мы подбегали к купальням и не своим голосом кричали: „Пожар! Пожар! Покровское горит!“. Те выскакивали в чем попало, а мы, спрятавшись в кустах, наслаждались своим торжеством».

В 13 лет Соловьев испытал жестокие религиозные сомнения. Уже здесь проявилась одна из его главных черт — безудержное стремление «во всём дойти до самой сути». Воспитанный в умеренности и благонравии, развитый не по годам, колоссально много читавший, он болезненно переживал отречение от детской наивной веры. Отрекался Соловьев горячо и неистово: «…совестно вспоминать, — пишет он, — какие глупейшие кощунства я тогда говорил и делал».

Итак, к кощунствам.

В старших классах гимназии Соловьев всерьез увлекся модными тогда материалистическими воззрениями, что в целом было симптомом времени. А-ля Базаров и компания, Соловьев исповедовал и воинственно проповедовал в спорах со сверстниками писаревский идеал — сапоги выше Пушкина и всё в таком духе.

Володя, который регулярно ходил с отцом в храм, некогда воплощенное благонравие, сделался законченным нигилистом, мрачным и непримиримым ниспровергателем религии.

Преданность новой вере толкала его на крайние шаги в отношении старой.

Весь дом стоял на ушах.

«Это была эпоха смены двух катехизисов, когда обязательный авторитет митрополита Филарета был внезапно заменен столь же обязательным авторитетом Людвига Бюхнера», — напишет философ позднее.

Впоследствии Александр Блок будет вспоминать о своей встрече с Соловьевым не иначе как о явлении «рыцаря-монаха», а Андрей Белый наречет его Святым Владимиром. Но в отрочестве Владимир был совсем не святым.

«Помню, как мы однажды, гуляя в Покровском-Глебове, забрели на кладбище. Соловьев, в припадке бурного свободомыслия, к великому смущению и даже перепугу моему и моего брата, повалил на одной могиле крест и стал на нем прыгать. Это увидел местный мужик, прибежал к нам и начал нас бранить из последних слов. Хорошо, что дело окончилось только этим», — вспоминал друг детства, в будущем коллега Соловьева по философскому цеху Л.

М. Лопатин.

К тому времени от экзальтированной религиозности не осталось и следа. Соловьев отчаянно бунтует, отпуская в знак протеста вьющиеся волосы до плеч.

«Была пора в его жизни, — пишет Лопатин, — когда он был совершенным материалистом — правда в юные года, начиная лет с пятнадцати, и считал за окончательную истину то самое, против чего впоследствии так энергично боролся. Я никогда потом не встречал материалиста, столь страстно убежденного. Это был типический нигилист 60-х годов. Ему казалось, что в основных началах материализма открывается новая истина, которая должна заменить и вытеснить все прежние верования, перевернуть все человеческие идеалы и понятия, создать совсем новую счастливую и разумную жизнь… Уже тогда у него сказывалась всегда в нем поражавшая черта ума и характера: его совершенное неуменье идти на компромиссы с окружающей действительностью и его ничем, никакими разочарованиями непоколебимая вера в могущество идеалов над реальной жизнью».

Однако Соловьев довольно быстро переболел «вульгарным материализмом» — стихия его мысли рвалась на простор.

«Нигилизм проявил насильнический, извне навязанный аскетизм в мышлении и творчестве. Материализм и был таким навязанным аскетизмом, бедностью в мышлении. Принцип личности никак не мог быть обоснован и укреплен на почве материализма. Эмпирическая личность оказалась лишенной права на творческую полноту жизни. Если бы талантливый Писарев дожил до более зрелого возраста, то он, может быть, заметил бы это основное противоречие, понял бы, что нельзя бороться за личность на почве веры в „лягушку“», — писал Бердяев, рассматривая интеллектуальные увлечения русской интеллигенции 1860-х в «Истоках и смысле русского коммунизма».

Соловьев сообразил это гораздо быстрее Писарева. Позднее, вышучивая логику интеллигентов, придерживающихся подобных взглядов, философ остроумно замечал, что они мыслят силлогизмом: «Человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга».

Интересно и то, как 19-летний Соловьев описывает свою духовную эволюцию в письме от 1872 года Катеньке Романовой, к которой питал «нежные чувства»:

«Конечно, не много нужно ума, чтобы отвергнуть эту веру — я ее отрицал в 13 лет — конечно, человек, сколько-нибудь рассуждающий, уже не может верить так, как он верил, будучи ребенком; и если это человек с умом поверхностным или ограниченным, то он так и останавливается на этом легком отрицании своей детской веры в полной уверенности, что сказки его нянек или школьные фразы катехизиса составляют настоящую религию, настоящее христианство. С другой стороны, мы знаем, что все великие мыслители — слава человечества — были истинно и глубоко верующими (атеистами же были только пустые болтуны вроде французских энциклопедистов или современных Бюхнеров и Фохтов, которые не произвели ни одной самобытной мысли). Известны слова Бэкона, основателя положительной науки: немножко ума, немножко философии удаляют от Бога, побольше ума, побольше философии опять приводят к Нему».

Повзрослев интеллектуально и духовно, Соловьев принимается упорядочивать эти идеалы в стройную иерархию философской системы — недаром его считают самым системным русским философом.

Поступив в 1869 году в возрасте 16 лет на физико-математический факультет Московского университета, Соловьев разочаровывается в материалистических воззрениях и вскоре переводится на историко-филологический. Здесь его внимание полностью сосредотачивается на философских дисциплинах.

Университетский товарищ философа Н. И. Кареев вспоминает, что Соловьева как студента не существовало. Он ни с кем особо не общался и посещал занятия по случаям скорее исключительным. Однако уже через несколько лет, проглотив тома философской литературы, вчерашний «несуществующий» студент готовит магистерскую диссертацию, которую успешно защищает в 1874 году.

21-летний Соловьев представляет на суд научного совета работу с характерным названием «Кризис западной философии (против позитивистов)». Вспыхивает бурная дискуссия, вышедшая далеко за рамки мероприятия. Печатаются рецензии — Н. Н. Страхова, К. Д. Кавелина. Соловьев отвечает.

Печатаются рецензии — Н. Н. Страхова, К. Д. Кавелина. Соловьев отвечает.

Приглашенный в качестве оппонента позитивист В. В. Лесевич, не считающий философию самостоятельной наукой, высказывает крайнее неодобрение. Другой оппонент — математик С. В. Де Роберти — также честит юного философа на чем свет стоит, но гул возмущенной нападками публики вынуждает его сойти с кафедры, не окончив доклада.

Каждое отвлеченное начало по-своему ценно, поскольку выступает необходимым моментом в развитии социума и индивида, но абсолютизация какого-либо из начал обрекает мысль на односторонность. Во взаимном отрицании друг друга они рождают неразрешимый конфликт, но не истину.

В извечном споре рационализма и эмпиризма, веры и знания, разума и природы философ усматривает принципиальную порочность западного типа мышления. Такие абстрактные сущности, как рассудок, опыт, понятие, воля, лишь дробят знание и уводят от понимания мира в его цельности. Знание должно стремиться к поиску абсолютного, всеобъединяющего первоначала. В основание постижения мира должен быть положен всеединый дух.

Такие абстрактные сущности, как рассудок, опыт, понятие, воля, лишь дробят знание и уводят от понимания мира в его цельности. Знание должно стремиться к поиску абсолютного, всеобъединяющего первоначала. В основание постижения мира должен быть положен всеединый дух.

Уже здесь проступают очертания метафизической интуиции Соловьева, которой он останется верен до конца жизни, — интуиции Всеединства.

Идею Всеединства он будет осмыслять в докторской диссертации «Критика отвлеченных начал», в «Чтениях о Богочеловечестве» и других работах.

Вдохните поглубже — переходим к метафизике!

О чем эта вечная для русской философии мысль?

Сталкиваясь с миром, мы находим всё сущее в состоянии порочной множественности, войны всех против всех. Сущее разделено в себе, вещество вселенной бурлит и пожирает само себя.

Мир наводнен индивидуумами, противоположенными друг другу. Пронизанный глубочайшими метафизическими противоречиями, атомизированный, он «неисцелим».Соловьев называет его «тяжелым и мучительным сном отдельного эгоистического существования».

Причиной такой расколотости философ полагает «грех индивидуации», метафизический эгоизм, которому подвержено всё живое. И грех этот — первородный: всякое существо уже родится во зле, и по отношению ко всякому существу зло есть «нечто данное, роковое и невольное, а никак не его свободное произведение».

В понимании материального бытия как расщепленного Соловьев следует Артуру Шопенгауэру с его principium individuationis — принципом индивидуации, коренным злом природы, князем сего подлунного мира. Мира, в котором нет ничего вечного и цельного. Всё материальное живет по этому жестокому закону. Всё индивидуальное приговорено к взаимной вражде и страданию.

Правда, если для Шопенгауэра разделенность сущего — лишь видимость, иллюзия, сон — да, лишь сон мировой воли, чарующее представление! — то для Соловьева дело обстоит несколько сложнее.

Пусть мир — это сон, но кто видит его?

Не только индивид. Его видит и Бог. Не безличная мировая воля, не слепое бесконечное стремление — Бог, породивший сущее в полноте любви к нему!

Мы уже оговорились, что истина, по Соловьеву, заключена в божественном Всеединстве. Идея Всеединства — панацея, призванная исцелить разлагающийся мир. Правда, тут есть одно драматичное но.

Идея Всеединства — панацея, призванная исцелить разлагающийся мир. Правда, тут есть одно драматичное но.

Наверное, всем знакомо чувство, когда сон неотличим от реальности. Страшно, душно, хочется кричать. Вы пытаетесь выбраться, проснуться, но тщетно.

Так вот. Мир и есть сон, производное божественного сознания. Но этот сон обернулся кошмаром наяву. Эманирующая полнота божественного породила сознание, которое разотождествило себя со своим онтологическим носителем — Богом. Матрица взбесилась и сломалась.

Представьте великого ученого, которой грезил искусственным интеллектом и наконец создал его. Но ИИ возгордился, улетел на Марс, а там у него закончился какой-то жизненно важный ресурс, о котором он не подозревал раньше. И вот ИИ, вдобавок еще и затосковавший по родине — человечеству (допустим, ему вшили и эту функцию), — скорбит и пытается найти способ вернуться домой.

Примерно так дело обстоит и с Софией — мировой душой, и с человечеством. Согласно гностическим неоплатоническим воззрениям, Бог, порождая мир из собственной полноты, породил и мировую душу — эдакую метафизическую прослойку между ним и более грубой материальностью. Но что-то пошло не так…

Но что-то пошло не так…

Мировая душа, будучи образом и подобием божественной полноты и потому обладающая всем в мире, восхотела «обладать им от себя как Бог». Возжелала, «чтобы к полноте бытия, которая ей принадлежит, присоединилась и абсолютная самобытность в обладании этою полнотой». Так душа отделила «относительный центр своей жизни от абсолютного центра жизни Божественной» и утвердила себя вне Бога.

«Тем самым, — пишет Соловьев, — душа лишается своего центрального положения, ниспадает из всеединого средоточия Божественного бытия на множественную окружность творения, теряя свою свободу и свою власть над этим творением».

Незавидную судьбу мировой души повторяет и человек, будучи ее воплощением:

«Человек не только имеет ту же внутреннюю сущность жизни — Всеединство, — которую имеет и Бог, но он свободен восхотеть иметь ее как Бог, то есть может от себя восхотеть быть как Бог. Первоначально он имеет эту сущность от Бога… поскольку его ум внутренно совпадает с божественным Логосом.

Но он (или мировая душа в нем) в силу своей беспредельности не довольствуется этим пассивным единством. Он хочет иметь божественную сущность от себя, хочет сам овладеть ею, или усвоить ее.

Для того, чтобы иметь ее и от себя, а не от Бога только, он утверждает себя отдельно от Бога, вне Бога, отпадает или отделяется от Бога в своем сознании так же, как первоначально мировая душа отделилась от него во всём бытии своем».

И здесь философ вынужден констатировать, что Божественное единство катастрофически подорвано. И подорвано прежде всего потому, что в самом Боге присутствует мэоническое, темное начало.

Что это за начало и почему всё так сложно? Продолжаем продираться сквозь дебри соловьевской метафизики.

Как появился мир множественного, если Бог един?

Главный тезис Соловьева: абсолютное не может существовать иначе, кроме как осуществленное в «своем другом». «Свое другое» для абсолютного в данном случае — единое, переходящее во множественное. Так «сущее всеединое» порождает «становящееся всеединое».

Так «сущее всеединое» порождает «становящееся всеединое».

Божественному единству, так как оно обладает свойством всеполноты, необходимо, чтобы множественные духовные существа, пребывающие в нем потенциально, получили «свою собственную реальную особность, ибо иначе силе божественного единства или любви не на чем будет проявиться… во всей полноте своей».

Можно пошутить, что божественное бытие склонно к полноте. Да, склонно. И эта склонность приводит к тому, что оно как бы выплескивается вовне, эманирует, рождая самостоятельность и волю, я, и вместе с тем — зло, неправду эгоизма, несчастье взаимной разделенности.

Теперь нетрудно понять, почему Соловьев считает, что божественное сущее доступно человеку напрямую, без рационального посредствования — сам человек есть его органичная часть. Пусть и отпавшая, свободная, злая.

«Что Бог есть — мы верим. А что Он есть — мы испытываем и узнаём», — пишет он. И никакие рациональные доказательства тут не срабатывают. Ибо действительное не выводимо из разума, рацио беднее породившей его полноты божественной истины и не может его собою покрыть. Действительность — всегда акт веры.

Действительность — всегда акт веры.

Бог — «Вечное Всеединое» или «Единое и всё» — заключает в себе всё сущее мира. Поэтому он выступает точкой сборки мира, животворящим смыслом, восприняв который, человеческий дух вступает на трудный путь исцеления мира, делания его целым, избавления от эгоизма. Это и есть процесс Богочеловечества.

Знание об этом «едином» есть припоминание. Припоминание своей духовности в некогда целостной истине, припоминание себя в Боге.

Этот путь есть любовь, как не трудно догадаться. Религиозное подвижничество. Латинское слово «религия» происходит от глагола religare — «связывать, соединять». Высшая миссия пробудившегося от эгоизма человека — вернуть миру божественное единство. Возлюбить всех, как самого себя. Человечество, некогда отпавшее от Бога, должно помочь ему наладить мировой процесс.

Христос соединил в себе две природы — божественную и человеческую, став Богочеловеком. Человечество также должно воплотить в себе идеал этого высшего единства — стать абсолютным, универсальным, стать Богочеловечеством. Помочь Святой Софии вернуться к Отцу.

Помочь Святой Софии вернуться к Отцу.

На примере философской работы Соловьева с категорией Абсолюта хорошо видно, как «единое» рождает «многое» (из книги «Владимир Соловьев и философия Серебряного века» П. П. Гайденко), — специально для тех, кто давно хотел ощутить на себе, что такое «тяжелая» религиозная метафизика (кто не хотел, листайте дальше, там черти и скипидар):

«Согласно Соловьеву, единое свободно от всего («Абсолют» буквально означает «отрешенное», «освобожденное») и, следовательно, определяется отрицательно по отношению к другому. В то же время оно не может иметь ничего вне себя и тем самым определяется по отношению к другому положительно. В нем, стало быть, совпадают противоположности, от века присутствуют два полюса, или центра: первый — свобода от всяких форм, от всякого проявления; второй — производящая бытие сила, то есть множественность форм. Теперь первый полюс получает название Единого, а второй — потенции бытия, или первой материи, которая, таким образом, входит в Абсолют как «его другое», как первый субстрат, или «основа» Бога.

<…> Неразрывность двух полюсов Сущего означает, что Абсолют не может представать иначе чем осуществленным в материи, а материя, в свою очередь, предстает не иначе как идея, как осуществленный образ Единого. Оба полюса «вечно и неразрывно между собой связаны… каждый есть и порождающие, и порождение другого».

И еще несколько слов о Софии. Разумеется, в истории метафизического становления мира у Соловьева фигура «несвятой» Святой Софии возникает не просто так: через нее выражена двойственность бытия. Всё духовное, рожденное полнотой божественного несет на себе его отпечаток — отпечаток до-бытийного единства. Оно едино в себе. Это второе после Бога единство и есть София, мировая душа, которая «содержит в себе и собою связывает все особенные живые существа или души». Она — проводница божественной мудрости в мир, целительница творения. Она же, как мы уже знаем, — великая бунтовщица, «матерь внебожественного хаоса», отверзающая бездну свободы перед человеком, «невеста Христова», сбежавшая из-под венца, падшая волшебница, превратившая «всемирный организм» в «механическую совокупность атомов».

София снова и снова является Соловьеву в видениях. Зовет его за собой из Лондонского музея, куда философ после защиты магистерской приезжает изучать мистическую литературу, в Египет.

И он повинуется ее зову. 1875 год. Соловьев уже в Каире. Путешествуя по Суэцкой пустыне в поисках племени, якобы хранящего древние каббалистические тайны, философ чуть не лишается жизни.

Бедуины, принявшие экстравагантного молодого человека в ночи за черта, едва не убили его, украли часы и испортили цилиндр.В письме матери он сообщает, что был вынужден заночевать на голой земле.

В Египте Вечная женственность вновь посещает своего избранника:

Вся в лазури сегодня явилась

Предо мною царица моя…

Пережив умозрительные потрясения, философ возвращается в Россию, поступает доцентом на университетскую кафедру. Много интересного и важного еще предстоит ему открыть для себя и для мира. Он будет вступать в острую полемику по различным социальным вопросам, писать философские труды, углубляться в этическую, эстетическую, эсхатологическую проблематику, читать публичные лекции.

Интересно воспоминание об одном из соловьевских выступлений скептически настроенного ко всякому «умствованию» Л. Н. Толстого:

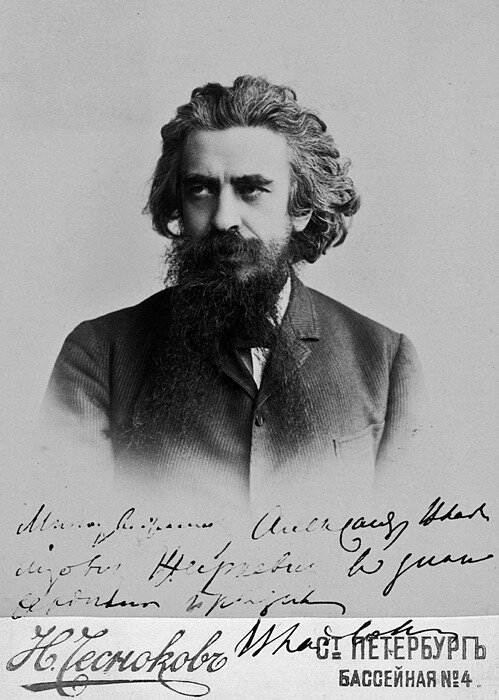

«Его публичные лекции — совершенная чепуха. Никогда не забуду дня, когда покойный Страхов потащил меня с собой на лекцию Соловьева. Представьте себе переполненную залу, удушливый воздух, невозможность повернуться, — не только все стулья были заняты, но даже на подоконниках сидели дамы в вечерних туалетах, — и внезапное появление на эстраде (конечно, с значительным опозданием, как подобает маэстро) тощей фигуры Соловьева, длинной, как жердь, с огромной головой, состоящей из волос и глаз, как на византийских иконах, одетой в сюртук, висевший на нем, как на вешалке. Вместо шарфа вокруг шеи был огромный белый шелковый платок, повязанный так, как носят художники на Монмартре. Окинув взглядом аудиторию, он устремил взор в пространство и начал читать, пересыпая речь бесконечными немецкими цитатами, которые почему-то считаются необходимыми каждому истинному философу.

Он перечислил, как будто он священник, длинный ряд серафимов, херувимов и прочих служителей неба. Можно было подумать, что он сам видал их. Мне это показалось до такой степени глупо, что я не мог высидеть далее и удрал, предоставив Страхова его судьбе».

Не только для Толстого — для многих Соловьев оставался крайне противоречивой фигурой. Одни его почитали как пророка, другие ненавидели, третьи смеялись. Образ философа в самом деле был более чем эпатирующим. Но вместе с тем — не показным, органичным внутреннему миру этого сокровенного человека.

«Мы называли его — Le prophète, но он вел себя с нами никак не пророчески. Он любил молодость. Хмуро-замкнутый на людях, он бывал ребячливо весел, сходя со своего метафизического олимпа, острил, рассказывал анекдоты, угощал наскипидаренными леденцами, „отгоняющими бесов“, а мы не стеснялись задавать ему вопросы, старались его разгадать, чуть робея перед ним, таким знаменитым, высокомудрым и необыкновенным, ни на кого не похожим и таким ласково-благожелательным до беспомощности», — вспоминает младший современник Соловьева, поэт и критик С.

К. Маковский.

Может быть интересно

Русский космизм от Гагарина до Гагарина: почему первым был не Юрий, а Николай

Племянник философа — С. М. Соловьев — рассказывал о его морском путешествии в 1898 году со слов приятеля дяди В. Л. Величко:

«…в первый день Пасхи, Соловьев, войдя в каюту, увидел у себя на постели демона в виде лохматого зверя. Соловьев обратился к нему уже не в шуточном тоне: „А ты знаешь, что Христос воскрес?“ На это демон закричал: „Воскрес-то он воскрес, а тебя я всё-таки доконаю“ и кинулся на Соловьева. Философа нашли распростертым на полу без чувств».

С какого-то времени у Соловьева появляется еще одна необычная привычка, которую он считал вполне невинной и даже полезной для здоровья и которая, по-видимому, приблизила кончину этого незаурядного человека, — речь о страсти к скипидару. Находя в нем универсальное средство от микробов и тараканов, Соловьев обрабатывал им свое жилище, прыскал в бумажник. Аромат «терпентинного масла» философ находил крайне приятным и даже посвящал ему поэтические строки:

Аромат «терпентинного масла» философ находил крайне приятным и даже посвящал ему поэтические строки:

…Но со мною не напрасно

Неба лучший дар —

Ты, очищенный прекрасно,

Галльский скипидар.<…>

О любимец всемогущий

Знатных римских дам,

Я роман Толстого лучший

За тебя отдам.От романов сны плохие,

Аромат же твой

Прогоняет силы злые

И дарит покой…

«Комната, где он жил, обыкновенно пропитывалась запахом скипидара. Этой жидкости он придавал не то мистическое, не то целебное значение. Он говорил, что скипидар предохраняет от всех болезней, обрызгивал им постель, одежду, бороду, волосы, пол и стены комнаты, а когда собирался в гости, то смачивал руки скипидаром пополам с одеколоном и называл это шутя „Bouquet Solovieff“. <…> Неоднократно старались друзья предостерегать его относительно опасности злоупотребления скипидаром, но он до самого последнего времени проявлял необычайное упрямство в этом вопросе», — писал русский поэт и публицист В.

Л. Величко.

Видимо, сказывались и многолетние спиритуалистические симпатии мыслителя: скипидар-де оберегал от злых духов.

Знакомые Соловьева — Маковский, Зинаида Гиппиус — утверждали, что Соловьев не только опрыскивался скипидаром, но и пил его.Приведу напоследок слова Гиппиус о Соловьеве из книги поэтессы Ирины Одоевцевой:

«Лучше уж, чем минеральную воду, скипидар пить, как Владимир Соловьев. — И тут же пояснила: — Владимир Соловьев пил скипидар, чтобы избавиться от чертей. Он был уверен, что черти не выносят запаха скипидара и не заберутся к нему в рот. — Зинаида Николаевна подняла свой лорнет-монокль к глазам и, полюбовавшись произведенным впечатлением, продолжала: — Но и скипидар не помог. Только смерть его ускорил. А черти преследовали его по-прежнему. Правда, мне, как я ни старалась, не удалось их увидеть, хоть мне и очень хотелось…»

Что ж, Гиппиус не удалось, а Соловьеву удалось.

Ему вообще слишком многое удавалось…

Краткая история русской философии.

Владимир Соловьев

Владимир СоловьевСоловьева часто называют главным русским мыслителем, он размышлял о любви, Боге и церкви. В этой части разберемся в его философии.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

посмотреть все уроки

Автор урока

Анна Кигай

Специалист по философии эпохи Просвещения, лектор умного лагеря Марабу и проекта Шатология

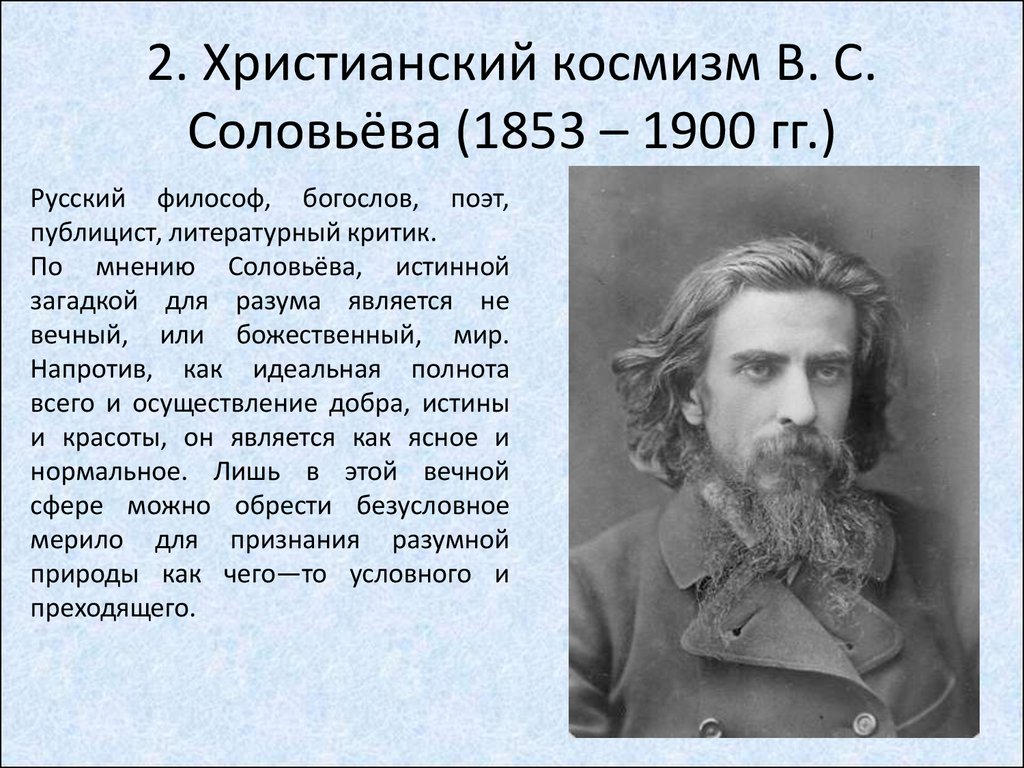

Эту часть посвятим Владимиру Сергеевичу Соловьеву (1853–1900) — главному русскому философу 19 века и, возможно, главному философу всей русской философии.

💒 Соловьев — философ всеединства и экуменист*. Он верил в объединение церквей: в малом плане христианских, в большом всех религий.

* Экуменизм — направление взглядов, согласно которому все христианские конфессии должны объединиться.

🙌🏼 Он поддерживал идею соборности, как свободного духовного единения людей в церковной жизни и мирской общности, общения в братстве и любви.

🗯 В монографии «Критика отвлеченных начал» Соловьев критикует объективный идеализм Гегеля и позитивизм, которые утверждают абсолютно рациональное рассуждение об идеях.

⚖️ Также Владимира Соловьева интересовала философия права. Он считает, что «задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он — до времени не превратился в ад».

👍🏻 Соловьев оправдывает необходимость неких объективных правил, которые регламентируют жизнь и не верит в то, что рано или поздно «мир обратится в Царство Божие».

У Николая Бердяева есть парафразная Владимиру Соловьеву цитата:

🗣 «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад».

❔ Поразмышляйте, есть ли разница в том, что для Соловьева охранительной силой является право, для Бердяева — это государство?

Телеграм-канал

Level One

Вдохновляющие посты, новые запуски и подарки только для подписчиков

подписаться

Соловьев развивает софиологию, учение о Софии — Премудрости Божией.

4️⃣ В православной, католической и протестантской традиции существует представление о Святой Троице — Отце, Сыне и Святом Духе. София — это четвертое лицо Божественной Троицы, также ее называют четвертой ипостасью божественного, Вечной женственностью, Божественной Премудростью.

🌟 Во время исследовательской поездки в Египет философа ограбили. Когда он остался в пустыне без гроша, ему явилась София и с этого дня, он посвящал свои философские произведения и стихи ей.

Все видел я, и все одно лишь было —

Один лишь образ женской красоты. ..

..

Безмерное в его размер входило, —

Передо мной, во мне — одна лишь ты.

О лучезарная! тобой я не обманут:

Я всю тебя в пустыне увидал…

В моей душе те розы не завянут,

Куда бы ни умчал житейский вал.

💃🏼 София видится Соловьеву как женщина, в стихах и дневниках он общается с ней как со своей любовницей.

➡️ Для конца 19 века было характерно разочарование в рациональной философии, и мыслители обращаются к мистицизму и кардиогнозису, познанию сердцем.

В цикле статей «Смысл любви» Владимир Сергеевич размышляет о том, что такое любовь.

⛔️ Соловьев опровергает взгляд, согласно которому задачей любви между мужчиной и женщиной является продолжение рода.

✨ Он утверждает, что смысл любви заключается в преодолении эгоизма божественным способом.

❤️ Для Соловьева любовь — это слияние любящего и любимого в одно нераздельное целое, есть образ вечного всеединства.

🗣 «Задача любви состоит в том, чтобы оправдать на деле тот смысл любви, который сначала дан только в чувстве; требуется такое сочетание двух данных ограниченных существ, которое создало бы из них одну абсолютную идеальную личность… Но истинный человек в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих. Осуществить это единство, или создать истинного человека, как свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих свою формальную обособленность, но преодолевших свою существенную рознь и распадение, — это и есть собственная ближайшая задача любви».

курс Level One

Философия для жизни: как найти опору в сложные времена

Практический курс из 4 лекций о том, как сохранить себя в стремительно меняющемся мире. С помощью многовекового опыта философов научимся справляться с событиями современности и искать силы и поддержку в самом себе. Курс поможет задуматься о смысле жизни, примириться с абсурдом и посмотреть в лицо своим страхам.

Сегодня можно купить со скидкой 50%

2900₽

1450₽

подробнее о курсе

Флоренс Найтингейл | Философия сестринского дела

ГлавнаяОнлайн-программыcol1Магистр наук в области сестринского делаРесурсы программыФилософия сестринского дела Флоренс Найтингейл: встречали ли мы знак?

История дала нам множество примеров вклада медсестер в жизнь наших сообществ. Но что отличает нас как национально признанную профессию? Выберите одно слово, которое лучше всего описывает профессиональные стандарты медсестер или наш вклад в уход за пациентами. Трудно сузить его до одного слова, не так ли? Я выбрал адвокатуру. По мере приближения празднования я задавалась вопросом: «Соответствует ли уход за больными стандарту, установленному теми, кто был до меня, или превосходит его?» Это заставило меня задуматься о жизни Флоренс Найтингейл и о том, соблюдаем ли мы стандарты, к которым она стремилась.

Теперь я знаю, что некоторые из вас могут подумать, почему я выбрал Флоренс Найтингейл в качестве исторического размышления на Неделе медсестер, особенно в отношении защиты интересов. Ну, я могу сказать вам, что это было не потому, что ее день рождения — последний день этого национального праздника. О, да ладно, вы должны помнить рассказы в школе медсестер о Флоренс Найтингейл и ее лампе в темных коридорах лазарета, ухаживающей за ранеными солдатами. Если нет, я здесь, чтобы напомнить вам о ее стоицизме и значительном влиянии на сестринское дело сегодня. Отмечая Национальную неделю медсестер, мы должны помнить о защите интересов и приверженности Найтингейл своим пациентам. Многие ее критиковали. Существовало ложное убеждение, что она подчеркивала подчинение врачам или уделяла больше внимания физическим факторам, чем психологическим.¹ В истории жизни Соловья есть много периодов, которые противоречили бы этим убеждениям. На самом деле Найтингейл очень хорошо понимала психологическую связь с исцелением и считала, что медсестры всегда должны говорить, когда что-то неприемлемо или неадекватно.²

Ну, я могу сказать вам, что это было не потому, что ее день рождения — последний день этого национального праздника. О, да ладно, вы должны помнить рассказы в школе медсестер о Флоренс Найтингейл и ее лампе в темных коридорах лазарета, ухаживающей за ранеными солдатами. Если нет, я здесь, чтобы напомнить вам о ее стоицизме и значительном влиянии на сестринское дело сегодня. Отмечая Национальную неделю медсестер, мы должны помнить о защите интересов и приверженности Найтингейл своим пациентам. Многие ее критиковали. Существовало ложное убеждение, что она подчеркивала подчинение врачам или уделяла больше внимания физическим факторам, чем психологическим.¹ В истории жизни Соловья есть много периодов, которые противоречили бы этим убеждениям. На самом деле Найтингейл очень хорошо понимала психологическую связь с исцелением и считала, что медсестры всегда должны говорить, когда что-то неприемлемо или неадекватно.²

Найтингейл сама по себе была агентом перемен и, казалось, могла делать это без компромиссов; методы лидерства и защита интересов были многими из ее сильных сторон. Она использовала это в своих интересах в своей неустанной работе по изменению политики в отношении прав человека. В качестве суперинтенданта Госпиталя для джентльменов в бедственных обстоятельствах, куда в какой-то момент было разрешено принимать только членов англиканской церкви, она смогла изменить политику, сделав возможным равный прием для всех вероисповеданий (или без вероисповедания). в госпиталь. Как медсестра с высшим образованием, для меня важно эффективно выполнять свою роль лидера и педагога, чтобы предоставить нашим студентам инструменты, необходимые для укрепления здоровья. Я надеюсь, что наши студенты, в свою очередь, продолжат удовлетворять потребности своих пациентов, не идя на компромисс со своими ценностями и убеждениями. Онлайн-программа Benedictine MSN готовит медсестер к тому, чтобы они были эффективными лидерами, которые, скорее всего, будут иметь возможность отстаивать свои интересы, делая упор на межпрофессиональное сотрудничество, основанную на фактических данных практику и, что наиболее важно, предоставляя возможности применять полученные знания и навыки на практике.

Она использовала это в своих интересах в своей неустанной работе по изменению политики в отношении прав человека. В качестве суперинтенданта Госпиталя для джентльменов в бедственных обстоятельствах, куда в какой-то момент было разрешено принимать только членов англиканской церкви, она смогла изменить политику, сделав возможным равный прием для всех вероисповеданий (или без вероисповедания). в госпиталь. Как медсестра с высшим образованием, для меня важно эффективно выполнять свою роль лидера и педагога, чтобы предоставить нашим студентам инструменты, необходимые для укрепления здоровья. Я надеюсь, что наши студенты, в свою очередь, продолжат удовлетворять потребности своих пациентов, не идя на компромисс со своими ценностями и убеждениями. Онлайн-программа Benedictine MSN готовит медсестер к тому, чтобы они были эффективными лидерами, которые, скорее всего, будут иметь возможность отстаивать свои интересы, делая упор на межпрофессиональное сотрудничество, основанную на фактических данных практику и, что наиболее важно, предоставляя возможности применять полученные знания и навыки на практике.

Соответствует ли профессия медсестры философии ухода Соловья? Является ли она по-прежнему профессией, которая одновременно является и искусством, и наукой, сотрудничающей со всеми другими медицинскими профессиями, автономной, но определяемой сферой деятельности, основанной на науке, где статистика обеспечивает основу для логики и аргументов поддержки, «не ограниченная полом, духовным убеждения или ценности», и где нам разрешено максимизировать свой потенциал? Бесспорно! Философия сестринской практики Найтингейл по-прежнему звучит громко и ясно сегодня и, скорее всего, продолжит влиять как на сестринское дело, так и на здравоохранение. Мне кажется, что она хотела бы только, чтобы мы расширили и расширили ее теорию, тем самым прославив профессию медсестры и превзойдя ее философское наследие.

Ссылки

1 Selanders, L.C. and Crane, P.C. Голос Флоренс Найтингейл о защите интересов. Интернет-журнал проблем сестринского дела. По состоянию на 22 апреля 2013 года. 2 Стрингер, Хизер. «Принципы новой философии». По состоянию на 22 апреля 2013 г. http://news.nurse.com/apps/pbcs.dll/article?AID=2011110623002

2 Стрингер, Хизер. «Принципы новой философии». По состоянию на 22 апреля 2013 г. http://news.nurse.com/apps/pbcs.dll/article?AID=2011110623002

Об авторе

Доктор Жасмин Уитфилд RN, MSN, MPH, DNP является адъюнкт-преподавателем онлайн-программы MSN в Бенедиктинском университете. Ее обширный опыт включает прогрессивные административные роли в службах неотложной реабилитации и медицинском уходе по месту жительства. Кроме того, д-р Уитфилд в настоящее время отвечает за надзор и организацию отдела здравоохранения в кампусе Sidwell Friends School в округе Колумбия, включая, помимо прочего, пропаганду здоровья и благополучия, а также разработку и управление обучением, политиками и программами в области охраны труда и техники безопасности. для студентов и сотрудников. Чтобы узнать больше о докторе Жасмин Уитфилд, посетите наш онлайн-раздел факультета медсестер.

Флоренс Найтингейл | Биография и факты

Флоренс Найтингейл в госпитале Казармы

Смотреть все СМИ

- Дата рождения:

- 12 мая 1820 г.

Флоренция

Италия

Флоренция

Италия

- Умер:

- 13 августа 1910 г. (90 лет) Лондон Англия

- Роль в:

- Крымская война

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Откуда Флоренс Найтингейл?

Флоренс Найтингейл родилась во Флоренции, Италия, 12 мая 1820 года и была названа в честь места своего рождения, где ее родители проводили свой медовый месяц. Однако она выросла и провела свою жизнь в Англии, живя в Дербишире, Хэмпшире и Лондоне.

Флоренция

Узнайте больше о Флоренции, Италия.Что изучала Флоренс Найтингейл?

Флоренс Найтингейл в детстве изучала литературу, историю, философию и математику, а также французский, немецкий, итальянский, греческий и латынь.

Каковы были религиозные убеждения Флоренс Найтингейл?

Флоренс Найтингейл, выросшая в либеральной унитарной семье, утверждала, что с 16 лет получала «призывы от Бога», которые побуждали ее облегчать боль людей с помощью ухода за больными.

Подробнее ниже: Семейные узы и духовное пробуждение

Унитаризм и универсализм

Узнайте больше об унитаризме.Почему Флоренс Найтингейл прозвали «Дама с лампой»?

Флоренс Найтингейл ночью входила в палаты британских солдат с фонарем в руке и занималась их физическими и психологическими проблемами.

Подробнее ниже: Уход за больными в мирное и военное время

Какая самая известная письменная работа Флоренс Найтингейл?

В 1859 году Флоренс Найтингейл опубликовала свою книгу Заметки о сестринском деле: что это такое и чем это не является , пошаговое руководство, объясняющее ее методы ухода за больными.

Подробнее ниже: Возвращение домой и наследие

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Флоренс Найтингейл , псевдоним Леди с лампой (род. 12 мая 1820 г., Флоренция [Италия] — умерла 13 августа 1910 г. , Лондон, Англия), британская медсестра, статистик и социальный реформатор, ставшая основоположником философ современного сестринского дела. Соловью поручили ухаживать за британскими и союзными солдатами в Турции во время Крымской войны. Она провела много часов в палатах, а ее ночные обходы по личному уходу за ранеными закрепили за ней образ «Дамы с лампой». Ее усилия по формализации сестринского образования привели ее к созданию первой научно обоснованной школы медсестер — Школы медсестер Соловья в больнице Св. Томаса в Лондоне (открыта в 1860 г.). Она также сыграла важную роль в организации обучения акушерок и медсестер в больницах работных домов. Она была первой женщиной, награжденной орденом «За заслуги» (1907). Международный день медицинской сестры, отмечаемый ежегодно 12 мая, посвящен ее рождению и отмечает важную роль медсестер в здравоохранении.

, Лондон, Англия), британская медсестра, статистик и социальный реформатор, ставшая основоположником философ современного сестринского дела. Соловью поручили ухаживать за британскими и союзными солдатами в Турции во время Крымской войны. Она провела много часов в палатах, а ее ночные обходы по личному уходу за ранеными закрепили за ней образ «Дамы с лампой». Ее усилия по формализации сестринского образования привели ее к созданию первой научно обоснованной школы медсестер — Школы медсестер Соловья в больнице Св. Томаса в Лондоне (открыта в 1860 г.). Она также сыграла важную роль в организации обучения акушерок и медсестер в больницах работных домов. Она была первой женщиной, награжденной орденом «За заслуги» (1907). Международный день медицинской сестры, отмечаемый ежегодно 12 мая, посвящен ее рождению и отмечает важную роль медсестер в здравоохранении.

Семейные узы и духовное пробуждение

Флоренс Найтингейл была второй из двух дочерей, родившихся во время продолжительного европейского медового месяца у Уильяма Эдварда и Фрэнсис Найтингейл. (Первоначальная фамилия Уильяма Эдварда была Шор; он изменил свое имя на Соловей после того, как унаследовал поместье своего двоюродного деда в 1815 году.) Флоренция была названа в честь города, в котором она родилась. Вернувшись в Англию в 1821 году, Соловьи вели комфортный образ жизни, деля свое время между двумя домами: Леа Херст в Дербишире, расположенном в центральной Англии, и парком Эмбли в более теплом Хэмпшире, расположенном на юге центральной Англии. Эмбли-парк, большое и комфортабельное поместье, стало основной семейной резиденцией, где Соловьи ездили в Леа Херст летом и в Лондон во время светского сезона.

(Первоначальная фамилия Уильяма Эдварда была Шор; он изменил свое имя на Соловей после того, как унаследовал поместье своего двоюродного деда в 1815 году.) Флоренция была названа в честь города, в котором она родилась. Вернувшись в Англию в 1821 году, Соловьи вели комфортный образ жизни, деля свое время между двумя домами: Леа Херст в Дербишире, расположенном в центральной Англии, и парком Эмбли в более теплом Хэмпшире, расположенном на юге центральной Англии. Эмбли-парк, большое и комфортабельное поместье, стало основной семейной резиденцией, где Соловьи ездили в Леа Херст летом и в Лондон во время светского сезона.

Флоренс была не по годам интеллектуально развитым ребенком. Ее отец проявлял особый интерес к ее образованию, обучая ее истории, философии и литературе. Она преуспела в математике и языках и могла читать и писать по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-гречески и по-латыни в раннем возрасте. Никогда не удовлетворяясь традиционными женскими навыками ведения домашнего хозяйства, она предпочитала читать великих философов и вступать в серьезные политические и социальные беседы со своим отцом.

Будучи частью либеральной унитарной семьи, Флоренс нашла большое утешение в своих религиозных убеждениях. В возрасте 16 лет она пережила один из нескольких «призывов от Бога». Свое особое призвание она рассматривала в уменьшении человеческих страданий. Сестринское дело казалось подходящим способом служить как Богу, так и человечеству. Однако, несмотря на то, что она ухаживала за больными родственниками и арендаторами в родовых поместьях, ее попытки получить образование медсестры были сорваны ее семьей как неподобающее занятие для женщины ее положения.

Сестринское дело в мирное и военное время

Несмотря на семейные оговорки, Найтингейл в конце концов смогла поступить в Институт протестантских диаконис в Кайзерсверте в Германии на две недели обучения в июле 1850 года и еще раз на три месяца в июле 1851 года. Там она изучила основы навыки ухода за больными, важность наблюдения за пациентами и ценность хорошей организации больницы. В 1853 году Найтингейл стремилась вырваться из семейного окружения. Благодаря социальным связям она стала суперинтендантом Учреждения для больных женщин (гувернанток) в бедственных обстоятельствах в Лондоне, где успешно проявила свои навыки администратора, улучшив уход за больными, условия работы и эффективность больницы. Через год она начала понимать, что ее услуги будут более ценными в учреждении, которое позволит ей обучать медсестер. Она подумывала о том, чтобы стать суперинтендантом медсестер в больнице Королевского колледжа в Лондоне. Однако политика, а не сестринское дело, должна была определить ее следующий шаг.

Благодаря социальным связям она стала суперинтендантом Учреждения для больных женщин (гувернанток) в бедственных обстоятельствах в Лондоне, где успешно проявила свои навыки администратора, улучшив уход за больными, условия работы и эффективность больницы. Через год она начала понимать, что ее услуги будут более ценными в учреждении, которое позволит ей обучать медсестер. Она подумывала о том, чтобы стать суперинтендантом медсестер в больнице Королевского колледжа в Лондоне. Однако политика, а не сестринское дело, должна была определить ее следующий шаг.

В октябре 1853 г. Турецкая Османская империя объявила войну России после ряда споров о святых местах в Иерусалиме и требований России о защите православных подданных османского султана. Англичане и французы, союзники Турции, стремились сдержать российскую экспансию. Большая часть Крымской войны велась на Крымском полуострове в России. Однако британская военная база и госпитали для ухода за больными и ранеными солдатами были в основном созданы в Скутари (Ускюдар), через Босфор от Константинополя (Стамбул). О состоянии оказания помощи раненым сообщили в Лондонской Times первого современного военного корреспондента, британского журналиста Уильяма Говарда Рассела. В газетных сообщениях говорилось, что солдат лечили в некомпетентном и неэффективном медицинском учреждении и что для лечения не было самого необходимого. Британская общественность возмутилась обращением с солдатами и потребовала кардинально улучшить ситуацию.

О состоянии оказания помощи раненым сообщили в Лондонской Times первого современного военного корреспондента, британского журналиста Уильяма Говарда Рассела. В газетных сообщениях говорилось, что солдат лечили в некомпетентном и неэффективном медицинском учреждении и что для лечения не было самого необходимого. Британская общественность возмутилась обращением с солдатами и потребовала кардинально улучшить ситуацию.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Сидни Герберт, военный государственный секретарь британского правительства, написала Найтингейл письмо с просьбой привести группу медсестер в Скутари. В то же время Найтингейл написала своей подруге Лиз Герберт, жене Сиднея, с просьбой разрешить ей возглавить частную экспедицию. Их письма пересекались по почте, но в итоге их взаимные просьбы были удовлетворены. Соловей возглавил официально санкционированную группу из 38 женщин, вылетевшую 21 октября 1854 года и прибывшую в Скутари в казарменную больницу 5 ноября. Медицинские работники не приветствовали ее, Найтингейл обнаружил, что условия грязные, припасы неадекватные, персонал отказывается сотрудничать и переполненность тяжелая. Немногие медсестры имели доступ к холерным отделениям, и Найтингейл, которая хотела завоевать доверие армейских хирургов, ожидая официальных военных приказов о помощи, не пустила свою группу в палаты. Через пять дней после прибытия Соловья в Скутари прибыли раненые солдаты из Балаклавского сражения и Инкерманского сражения, которые захватили объект. Найтингейл сказал, что это «Царство Ада».

Медицинские работники не приветствовали ее, Найтингейл обнаружил, что условия грязные, припасы неадекватные, персонал отказывается сотрудничать и переполненность тяжелая. Немногие медсестры имели доступ к холерным отделениям, и Найтингейл, которая хотела завоевать доверие армейских хирургов, ожидая официальных военных приказов о помощи, не пустила свою группу в палаты. Через пять дней после прибытия Соловья в Скутари прибыли раненые солдаты из Балаклавского сражения и Инкерманского сражения, которые захватили объект. Найтингейл сказал, что это «Царство Ада».

Чтобы должным образом заботиться о солдатах, необходимо было получить достаточное количество припасов. Найтингейл купил оборудование на средства, предоставленные лондонской газетой Times , и нанял солдатских жен для помощи в стирке. Палаты были убраны, и медсестры оказали базовую помощь. Самое главное, Найтингейл установил стандарты ухода, требующие таких предметов первой необходимости, как купание, чистая одежда и перевязочные материалы, а также достаточное питание. Внимание уделялось психологическим потребностям посредством помощи в написании писем родственникам и организации образовательных и развлекательных мероприятий. Сама Соловей по ночам бродила по палатам, оказывая поддержку больным; это принесло ей титул «Леди с лампой». Она завоевала уважение как солдат, так и медицинского учреждения. Ее достижения в обеспечении ухода и, как сообщается, снижение уровня смертности примерно до 2 процентов принесли ей известность в Англии благодаря прессе и солдатским письмам. (Исследования историков в 20-м веке показали, что уровень смертности в больнице Барак под присмотром Найтингейла на самом деле был намного выше, чем сообщалось — британское правительство скрывало фактическую смертность.)

Внимание уделялось психологическим потребностям посредством помощи в написании писем родственникам и организации образовательных и развлекательных мероприятий. Сама Соловей по ночам бродила по палатам, оказывая поддержку больным; это принесло ей титул «Леди с лампой». Она завоевала уважение как солдат, так и медицинского учреждения. Ее достижения в обеспечении ухода и, как сообщается, снижение уровня смертности примерно до 2 процентов принесли ей известность в Англии благодаря прессе и солдатским письмам. (Исследования историков в 20-м веке показали, что уровень смертности в больнице Барак под присмотром Найтингейла на самом деле был намного выше, чем сообщалось — британское правительство скрывало фактическую смертность.)

В мае 1855 г. Соловей начал первую из нескольких экскурсий в Крым; однако вскоре после приезда она заболела «крымской лихорадкой» — скорее всего, бруцеллезом, которым она, вероятно, заразилась в результате употребления зараженного молока. Соловей медленно выздоравливал, так как активного лечения не было.

М. Лопатин.

М. Лопатин.

Но он (или мировая душа в нем) в силу своей беспредельности не довольствуется этим пассивным единством. Он хочет иметь божественную сущность от себя, хочет сам овладеть ею, или усвоить ее.

Но он (или мировая душа в нем) в силу своей беспредельности не довольствуется этим пассивным единством. Он хочет иметь божественную сущность от себя, хочет сам овладеть ею, или усвоить ее. <…> Неразрывность двух полюсов Сущего означает, что Абсолют не может представать иначе чем осуществленным в материи, а материя, в свою очередь, предстает не иначе как идея, как осуществленный образ Единого. Оба полюса «вечно и неразрывно между собой связаны… каждый есть и порождающие, и порождение другого».

<…> Неразрывность двух полюсов Сущего означает, что Абсолют не может представать иначе чем осуществленным в материи, а материя, в свою очередь, предстает не иначе как идея, как осуществленный образ Единого. Оба полюса «вечно и неразрывно между собой связаны… каждый есть и порождающие, и порождение другого». Он перечислил, как будто он священник, длинный ряд серафимов, херувимов и прочих служителей неба. Можно было подумать, что он сам видал их. Мне это показалось до такой степени глупо, что я не мог высидеть далее и удрал, предоставив Страхова его судьбе».

Он перечислил, как будто он священник, длинный ряд серафимов, херувимов и прочих служителей неба. Можно было подумать, что он сам видал их. Мне это показалось до такой степени глупо, что я не мог высидеть далее и удрал, предоставив Страхова его судьбе». К. Маковский.

К. Маковский. Л. Величко.

Л. Величко. Флоренция

Италия

Флоренция

Италия