Тест по творчеству А.Н.Островского, 10 класс | Тест по литературе (10 класс) на тему:

Тест – А.Н.Островский.

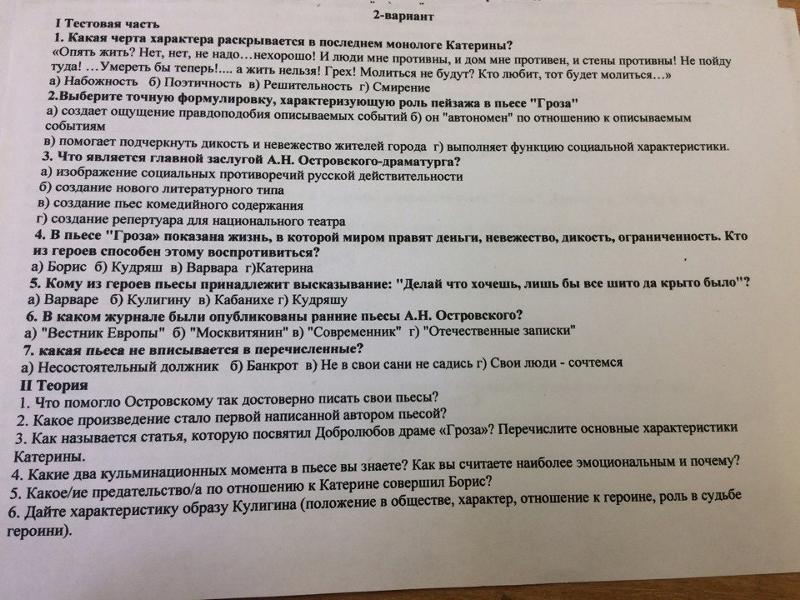

1. А.Н.Островский раскрывает социально-типические и индивидуальные свойства персонажей определённой общественной среды, какой именно:

1) помещичье-дворянской 2) купеческой 3) аристократической 4) народной

2. В каком журнале в начале своей деятельности (до 1856г.) сотрудничал А.Н.Островский:

1) «Москвитянин» 2) «Отечественные записки» 3) «Современник» 4) «Библиотека для чтения»

3. Высшим критерием художественности Островский полагал реализм и народность в литературе. Как вы понимаете термин «народность»:

1) Особое свойство литературных произведений, в которых автор воспроизводит в их художественном мире национальные идеалы, национальный характер, жизнь народа.

2) Литературные произведения, раскрывающие о жизни народа.

3) Проявление в произведении национальной литературной традиции, на которую опирается автор в своих произведениях.

4. Статью «Тёмное царство» написал:

1) Н.Г.Чернышевский 2) В.Г.Белинский 3) И.А.Гончаров 4) Н.А.Добролюбов

5. Творчество А.Н.Островского можно условно разделить на 3 периода. Найдите соответствие названий произведений и основных конфликтов, положенных в их основу.

1 период: создание резко отрицательных образов, обличительные пьесы в духе гоголевской традиции.

2 период: пьесы, отражающие жизнь послереформенной России. – о разорившихся дворянах и дельцах нового типа.

3 период: пьесы о трагической судьбе женщины в условиях капитализирующейся России, о разночинцах, актёрах.

«Бешеные деньги» «Свои люди – сочтёмтся!» «Бесприданница»

6. Яркими представителями «тёмного царства» в пьесе «Гроза» являются (найдите лишнее):

1) Тихон 2) Дикой 3) Кабаниха 4) Кулигин

7. Кто из героев пьесы ярко демонстрирует распад «тёмного царства» в предреформенные годы:

1) Тихон 2) Варвара 3) Феклуша 4) Кабанова

8. Сатирическое обличение соединяется в пьесе с утверждением новых сил, поднимающихся на борьбу за человеческие права. На кого из героев пьесы возлагает надежды автор:

Сатирическое обличение соединяется в пьесе с утверждением новых сил, поднимающихся на борьбу за человеческие права. На кого из героев пьесы возлагает надежды автор:

1) Катерину Кабанову 2) Тихона Кабанова 3 ) Варвару Кабанову 4) Бориса

9. Кого Н.А.Добролюбов назвал «лучом света в тёмном царстве»:

1) Варвару 2) Катерину 3) Тихона 4) Кулигина

10. Финал пьесы трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению Н.А.Добролюбова, является проявлением:

1) Духовной силы и смелости

2) Духовной слабости и бессилия

3) Моментного эмоционального взрыва

11. Речевая характеристика является яркой демонстрацией характера героя. Найдите соответствие речи действующим лицам пьесы:

1) «Такая ли я была! Я жила, ни об чём не тужила, точно птичка на воле!», «Ветры буйные, перенесите вы ему печаль-тоску».

2) «Бла-алепие, милая, бла-алепие!.. В обетованной земле все живёте! И купечество все народ благочестивый, благодетелями многими украшенный».

3) «Не слыхала, мой друг, не слыхала, лгать не хочу. Уж кабы и слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так разговаривала».

Уж кабы и слышала, я бы с тобой, мой милый, тогда не так разговаривала».

Кабаниха Феклуша Катерина

12. В речи героев пьесы присутствует (найдите соответствие):

1) Церковная лексика, насыщенная архаизмами и просторечием

2) Народно-поэтическая, разговорно-просторечная, эмоциональная лексика

3)Мещанско-купеческое просторечие, грубость

4) Литературая лексика 18 века с ломоносовско- державинскими тенденциями

Катерина Кабаниха Кулигин Дикой

13. Найдите соответствие приведённых характеристик героям пьесы:

1) «Кто ж … угодит, коли у … вся жизнь основана на ругательстве? А уж пуще всего из-за денег; ни одного расчёта без брани не обходится … А беда, коли по утру … кто-нибудь рассердит! Целый день ко всем придирается».

2) «Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних поедом (заел(а))совсем».

Дикой Кабаниха

14. Кому из героинь пьесы принадлежат слова, ярко её характеризующие:

«Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела»

Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела»

1) Варвара 2)Катерина 3) Глаша 4) Феклуша

15. А.Н.Островский тесно сотрудничал с театром, на сцене которого были осуществлены практически все пьесы драматурга. Как называется этот театр?

1) Художественный театр 2) Малый театр 3) Театр «Современник» 4) Большой театр.

Ответы к тесту

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2 | 1 | 1 | 4 | 1 – «Свои люди – сочтёмся!» 2 – «Бешеные люди» 3 – «Бесприданница» | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1 –Катерина 2 – Феклуша 3 — Кабаниха | 1 – Кабаниха 2 – Катерина 3 – Дикой 4 — Кулигин | 1 – Дикой 2 — Кабаниха | 2 | 2 |

Александр Николаевич Островский

Русский драматург, творчество которого стало основой для создания Национального театра

О человеке Деятельность: писатель, драматург Место рождения: Москва, Российская империя Дата рождения: 12 апреля 1823 г. Умер: 14 июня 1886 г. (63 года) Знак зодиака: Овен Образование: Московский университет Женат на: Марии Бахметьевой, Агафье Ивановне (гражданский брак) Дети: Мария, Любовь, Александр, Михаил, Сергей, Николай Фото 1 из 11

Умер: 14 июня 1886 г. (63 года) Знак зодиака: Овен Образование: Московский университет Женат на: Марии Бахметьевой, Агафье Ивановне (гражданский брак) Дети: Мария, Любовь, Александр, Михаил, Сергей, Николай Фото 1 из 11

Александр Островский с артистами Малого театра

Островский в молодости

Памятник Александру Островскому у стен Малого театра

Дом в Голиковском переулке, где жил А. Н. Островский

А. Островский, портрет художника В. Г. Перова

Члены редколлегии журнала “Современник” (справа Островский). 1856 г

Содержание

- Александр Островский — биография

- Ранние годы и образование

- Творчество

- Театр Островского

- Личная жизнь

- Смерть драматурга

- Интересные факты

- Пьесы

Александр Островский — биография

Александр Николаевич Островский – выдающийся русский драматург 19 века, а его произведения и пьесы стали основой для создания национального театра. Самого писателя заслуженно называют отцом русской сцены в том виде, в каком она существовала со второй половины XIX века.

Самого писателя заслуженно называют отцом русской сцены в том виде, в каком она существовала со второй половины XIX века.

Островский не имел литературно-филологического образования. Однако он был внимательным человеком и обладал своеобразным природным чутьем на слова, язык, а также на сюжеты и характеры. Во многом это связано с вашей службой.

За годы работы на мелких чиновничьих должностях он повидал немало людей, составивших основу обычных парней. Коррумпированные, глупые, властолюбивые чиновники и прочие прочно вошли в произведения Островского, а затем столько раз воплощались на сцене, что стали основой для дальнейшего развития сатиры.

Островскому благодаря природному таланту и трудолюбию удалось реформировать русский театр. Он ввел простые правила, которые повысили качество выступлений. В конечном счете, задачей драматурга было привлечь и удержать зрительский интерес. И в этом он блестяще преуспел.

И в этом он блестяще преуспел.

За свою жизнь писатель создал около 50 пьес. Многие из них прочно вошли в русскую культуру. Он стал частью золотого фона классики. Сейчас они изучаются в рамках школьной программы.

- Ранние годы и образование

- Творчество

- Театр Островского

- Личная жизнь

- Смерть драматурга

- Интересные данные

- Театральные постановки

Ранние годы и образование

Драматург и писатель Александр Островский родился 12 апреля 1823 года по новому стилю в Москве. Его родители не имели отношения к профессиональному творчеству, искусству. Однако это были начитанные и достаточно образованные люди.

Отца юноши звали Николай Федорович. Этот человек происходил из духовенства. По настоянию родителей он окончил семинарию, а затем духовную академию. Однако жизнь священнослужителя его совершенно не прельщала.

Вместо религиозной работы он предпочел официальную должность. Благодаря своей работе он достиг должности судебного адвоката. В 1839 году благодаря упорству и трудолюбию отец будущего писателя дослужился до чина коллежского асессора и получил дворянский титул.

Благодаря своей работе он достиг должности судебного адвоката. В 1839 году благодаря упорству и трудолюбию отец будущего писателя дослужился до чина коллежского асессора и получил дворянский титул.

Мать драматурга звали Любовь Ивановна. Его родители служили в церкви. Молодой человек не успел ее как следует запомнить, так как она умерла, как только Островскому исполнилось 9 лет.

После смерти жены отец писателя женился во второй раз на Эмили фон Тиссен, дочери шведского аристократа. По счастливой случайности мачеха оказалась доброй и заботливой.

Кроме Александра в семье родилось трое сыновей (еще несколько умерли в младенчестве). Зарплата отца была довольно высокой. По крайней мере, чтобы не бедствовать, его семье хватало.

Дом в Голиковском переулке, где жил А. Н. Островский

Материальный достаток позволял справляться с воспитанием детей. Островский рано начал схватывать знания. Его мать, интеллигентная и образованная женщина, посвятила себя его обучению. А после ее смерти мачеха, много времени уделявшая воспитанию приемных детей.

Его мать, интеллигентная и образованная женщина, посвятила себя его обучению. А после ее смерти мачеха, много времени уделявшая воспитанию приемных детей.

С ранних лет Островский увлекался иностранными языками и чтением. Это была большая удача, что у моего отца была сильная библиотека. После знакомства с отечественной и зарубежной литературой у Александра Николаевича появилось горячее желание стать писателем. Однако отец не разделял его стремлений. Он намеревался организовать своего сына как чиновника.

В 1835 году юноша поступил в Московскую гимназию, где и получил начальное образование. А затем, в 1840 году, по настоянию родителей Островский поступил на юридический факультет Московского университета.

Он учился на писателя. Он не закончил свое образование и не смог получить диплом. В 1843 году он провалил экзамен по римскому праву. В итоге молодой человек написал заявление и выдворен по собственному желанию.

Островский в молодости

Отец помог сыну получить небольшую должность в Учредительном суде. А затем, через несколько лет, Островский-младший перешел в Арбитражный суд, где занимался разрешением хозяйственных споров между горожанами, купцами, купеческим крестьянством и мелкими дворянами. Здесь он работал до 1850 года.

За долгий период службы Островский повидал немало людей. В дальнейшем они стали основой для собирательных образов, типов и ярких персонажей, известных нам по многочисленным комедиям писателя.

Несмотря на бюрократическую работу, Александр Николаевич и не думал отказываться от своей идеи стать драматургом. Втайне от всех он записывал самые интересные образы и ситуации в свой блокнот. На их основе он создал свои типы для будущих работ.

Творчество

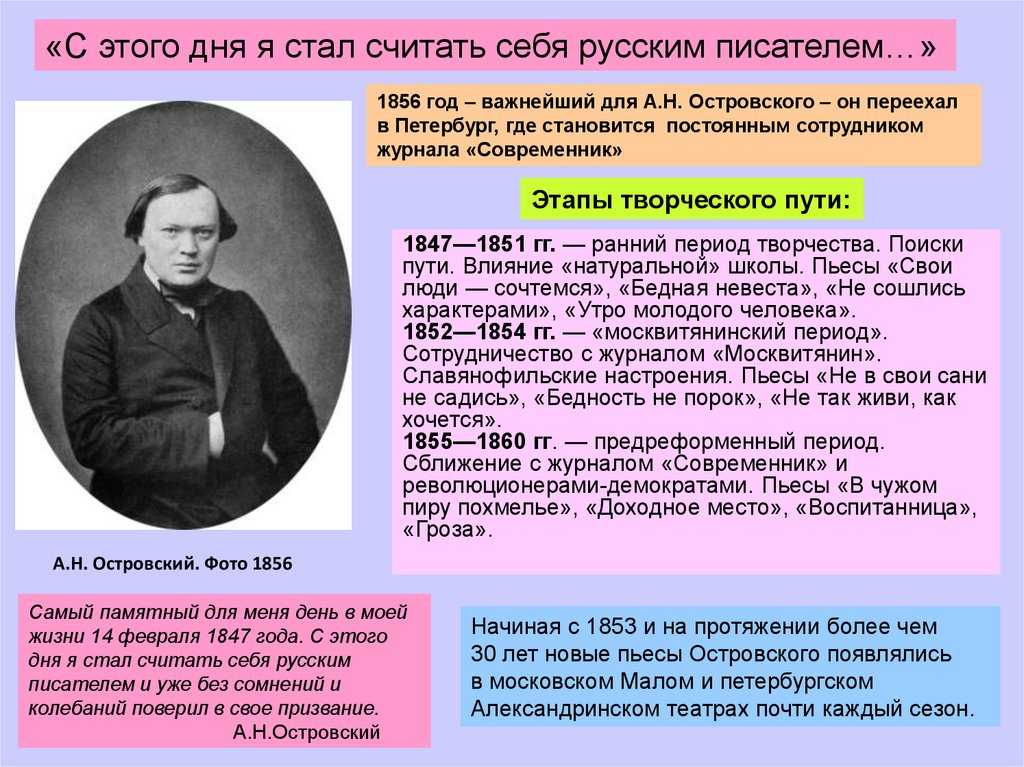

Творческая биография Островского началась в середине 40‑х гг., несмотря на плотный график государственной службы, Александр Николаевич находил время для литературной деятельности. К счастью, финансовое положение также позволяло это.

К счастью, финансовое положение также позволяло это.

За годы службы в Арбитражном суде писатель получил 16 рублей жалования — солидные по тем временам деньги.

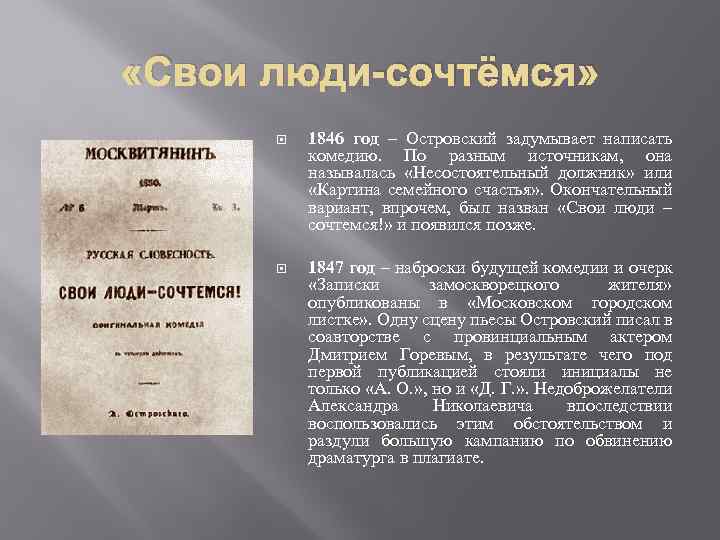

В первые годы своего творчества Островский подражал Гоголю и Белинскому. Они были его литературными кумирами, вехами в мире искусства. Несмотря на отсутствие большого опыта, ранние работы Александра Николаевича были вполне самостоятельны и цельны, имели высокую художественную ценность. В 1846 году Островский опубликовал сразу несколько произведений.

Самой известной стала пьеса «Неплатежеспособный должник», которая сейчас известна как «Свои люди, давайте поселимся!».

В свойственной ему сатирической манере Островский рассказал историю хитрого купца, который путем обмана решил объявить себя банкротом, но в итоге был обманут собственной мошеннической дочерью и ее мужем.

В эти же годы в «Списке городов Москвы» были опубликованы «Картины из семейной жизни» и «Записки жительницы Замоскворецкого», ставшие дебютом автора.

Еще до обретения широкой известности Островский делился своим творчеством с коллегами по цеху. Читаю пьесы гостям, представителям литературных кругов.

Профессиональные критики и писатели всерьез называли Александра Николаевича корифеем русской драматургии и пророчили ему большое будущее.

Спектакль “Свои люди – установим!” был опубликован в журнале «Москвитятин». Продукт широко известен. Сам автор, Островский, в одночасье прославился.

Творчество писателя оценили, в том числе, такие деятели русского искусства, как Н. Гоголь и И. Гончаров. Однако не обошлось без неприятных событий.

Известно, что Островский прорабатывал одну из сцен в спектакле с актером Дмитрием Горевым-Тарасенковым. Однако все ограничилось лишь небольшим фрагментом произведения.

После публикации произведения писателя неоднократно обвиняли в плагиате и присвоении заслуг соавтора. По версии следствия, поход на Островского организовали крупные купцы.

По версии следствия, поход на Островского организовали крупные купцы.

Это неудивительно: среди московского купечества было много недовольных работой. В комичных и утрированных образах узнали себя представители коммерческого сектора.

Купцы объявили Островскому настоящую войну. Благодаря связям и, возможно, взяткам, работа Александра Николаевича была запрещена. Никто не решался его надеть.

Кроме того, сведения о работе и положении в целом дошли до самого Николая I. По инициативе императора Островского он был уволен от судебной службы, а затем писатель был поставлен полностью под полицейский надзор. Мера была несправедливой, чисто репрессивной.

Только после смерти Николая и воцарения его сына Александра II с его относительно либеральным курсом удалось добиться инсценировки, а также отмены жесткого необоснованного давления. Первая пьеса Островского «Неплатежеспособный должник» была поставлена лишь в 1861 году.

Несмотря на временное несчастье, автор продолжал работать с Николаем. Из-под его пера вышла комедия «Не садись на санки». В 1853 году она была поставлена в Малом театре.

Здание Малого театра в Москве

Примечательно, что Александр Николаевич отдал его совершенно бесплатно. Кроме того, он активно участвовал в репетициях, помогал актерам создавать нужные и достоверные образы.

История кавалериста, который хотел поправить свое экономическое положение браком по расчету, оказалась интересна широкой публике. После спектакля вышло новое произведение: «Бедность не порок».

Произведение, как и предыдущие, было опубликовано в журнале «Москвитянин» и было посвящено глупости и жадности богачей, власть имущих.

В середине 1950‑х Островский Александр Николаевич стал известным драматургом. Его произведения стали основой для формирования русского театра. Он совершил настоящую революцию.

Он совершил настоящую революцию.

После публикации «Бедность не порок» Островский рассорился с руководством Москвитятина. Причиной стали финансовые разногласия. Вскоре писатель стал сотрудничать с «Современником».

Члены редколлегии журнала “Современник” (справа Островский). 1856 г

Пьесы Островского были принципиально новым явлением для русского театра. В отличие от пафосных и пафосных постановок на малопонятные темы, пьесы драматурга отличались простотой изложения и вполне обыденными ситуациями, понятными даже необразованному крестьянину.

Островского прозвали «Колумбом Замоскворечья» за изображение провинциальной жизни: он показал статусной столичной публике, что жизнь, и не менее бурная, чем у них, существует за пределами Петербурга.

Мощный толчок в своем развитии получил отечественный театр. Однако особенности произведений Островского требовали от актеров совсем другого подхода. Автор много раз участвовал в репетициях, стараясь помочь артистам освоить новые принципы интерпретации.

Автор много раз участвовал в репетициях, стараясь помочь артистам освоить новые принципы интерпретации.

Пьесы Островского ставились в Малом и Александринском театрах. Творчество драматурга привлекло внимание широкой публики. Во многом именно благодаря ему за короткое время удалось значительно увеличить число любителей театрального искусства.

Санкт-Петербургский Александринский театр

Тем временем автор продолжал развиваться. В том же 56‑м он вошел в состав редакции журнала «Современник». В поисках новых историй и свежих идей Александр Николаевич отправился в путешествие по России.

Он путешествовал по глубине страны, отдаленным уголкам государства, изучал быт местного населения, их речь, убранство домов, подмечал интересные детали.

Не обошлось без проблем. В начале путешествия произошел несчастный случай, в результате которого Островский получил несколько переломов и долго лечился. Во время вынужденного перерыва написал пьесу «Доходное место».

Во время вынужденного перерыва написал пьесу «Доходное место».

А. Островский, портрет художника В. Г. Перова

Поездка в Россию помогла драматургу найти новые идеи. Результатом творческих гастролей стали новые работы: «Студентка», «Характеристики не сошлись».

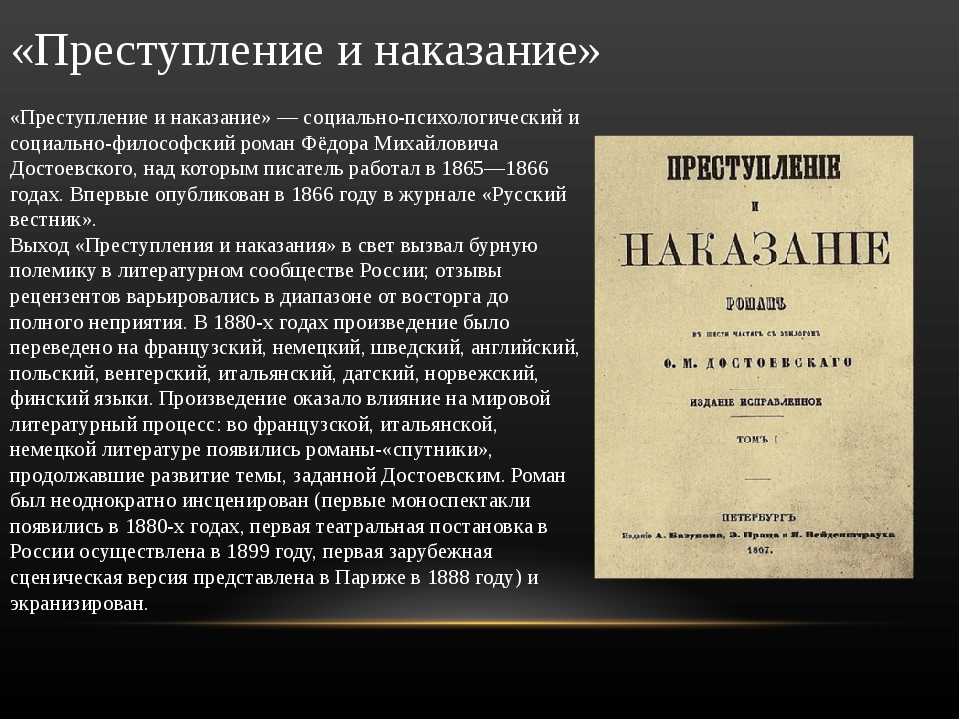

В 1859 г появилось первое большое собрание сочинений Островского в двух томах. Он стал популярным и быстро разошелся.

Только через год, в 1860 году, Александр Николаевич закончил и издал свою знаменитую «Бурю». За свою новую работу он получил престижную награду и был избран в Санкт-Петербургскую Академию наук.

Начало 70‑х годов ознаменовалось новым периодом творчества Александра Островского. Серьезно интересовался историей Смутного времени. Автор переписывался с выдающимся исследователем Н. Костомаровым.

Результатом их сотрудничества стали «летописи в стихах»: «Василиса Мелентьева», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» и др.

Александр Островский с артистами Малого театра

В конце 60‑х — начале 70‑х Островский выпустил «На всякого мудреца хватит глупости» и «Бешеных денег». Произведения, которые дополняли друг друга по смыслу и содержанию. В этот же период писатель завершил работу над пьесой «Лес».

Из-под его пера вышли пьесы «Не было ни копейки, а вдруг Алтын» и «Не все кошки масленицы». 1970‑е годы стали для авторов временем большой творческой активности.

В 1873 году Островский работал в необычном для него жанре сказки. По заказу руководства театра писатель подготовил текст «Снегурочки». Музыку к спектаклю написал Петр Ильич Чайковский, сотрудничавший с Островским.

В конце десятилетия драматург опубликовал еще два произведения: «Волки и овцы» и знаменитое «Приданое». Однако публика встретила последнего без энтузиазма. Островского критиковали за творческие решения. Но как показало время, работа просто опередила свое время и стала слишком художественно новаторской.

Но как показало время, работа просто опередила свое время и стала слишком художественно новаторской.

В последующие годы писатель работал над произведениями «Без вины виноватые» и «Таланты и поклонники».

За весь период творчества А. Н. Островский написал более 50 произведений. Он также работал над переводами зарубежных классиков. Благодаря его стараниям российская публика смогла познакомиться с произведениями Шекспира и не только.

Театр Островского

Александр Николаевич стал основоположником русского театра, каким он известен сегодня. Работа Островского потребовала капитального ремонта сцены. Благодаря их усилиям удалось создать целостную концепцию и разработать новые и простые приемы игры.

Среди принципов, которых придерживались художники и режиссеры:

- Четвертая стена, отделявшая актеров от публики. Сеттинг стал самостоятельным миром, что придало правдоподобности действию.

- Образный язык произведений, благодаря которому художники и режиссеры знали о персонажах все.

- Делайте ставку на хоровой состав, а не на одного человека.

- Максимальная экспозиция изображения.

Идеи были новыми и необычными. Однако реформы театра понравились не всем.

Личная жизнь

А. Н. Островский был женат всего один раз. Однако до официальной свадьбы он сожительствовал с Агафьей Ивановной, простой мещанкой.

У женщины не было ни обширных знаний, ни хорошего образования. Но она отличалась природной чуткостью и была первым критиком творчества мужа. У пары было четверо детей, трое умерли в молодости и только старший, Александр, пережил мать.

Агафья Ивановна, гражданская жена Островского

В 1869 году женщина умерла после 20 лет жизни с писателем. Чуть позже Островский женился на актрисе Марии Бахметевой. В браке родились две дочери – Мария и Любовь, и сыновья – Александр, Михаил, Сергей и Николай.

М. В. Островская, жена писателя, с дочерью Любой. Фото начала 1880‑х гг

Со своей законной супругой писатель прожил до конца своих дней. Согласно записям того времени, он был вполне доволен женитьбой.

Смерть драматурга

В последние годы писатель чувствовал себя плохо. Александр Островский скончался в имении Щелыково 14 июня 1886 года, по новому стилю, вследствие осложнений от болезни сердца. По словам врачей того времени, сердце драматурга было увеличено и не могло нормально качать кровь.

Похоронен Островский рядом с отцом, в селе Николо-Бережки на территории современной Костромской области (храм Святителя Николая Чудотворца).

Памятник Александру Островскому у стен Малого театра

Интересные факты

- Александр Николаевич был основоположником русского театра.

- Его отец был дворянского происхождения. Хотя отец получил титул аристократа уже после рождения драматурга.

- Островского связывали многочисленные знакомства с крупнейшими художниками того времени. Среди прочих он лично знал композиторов Римского-Корсакова и Чайковского.

- Почти каждый год у писателя ставилась премьера пьесы.

- Он не терпел критики своих произведений.

- Знал 7 иностранных языков и бегло на них говорил.

- Выпущено около 50 пьес.

- Активно участвовал в переводах Шекспира, своего любимого зарубежного драматурга.

Пьесы

Произведения Александра Островского:

- Бедная подруга

- Бедность не порок

- Виноват без вины

- Приданое

- Безумные деньги

- Богатые невесты

- Похмелье на чужой вечеринке

- Василиса Мелентьева

- Губернатор

- Волки и овцы

- Ученик

- Теплое сердце

- Грех и тоска тех, кто не живет

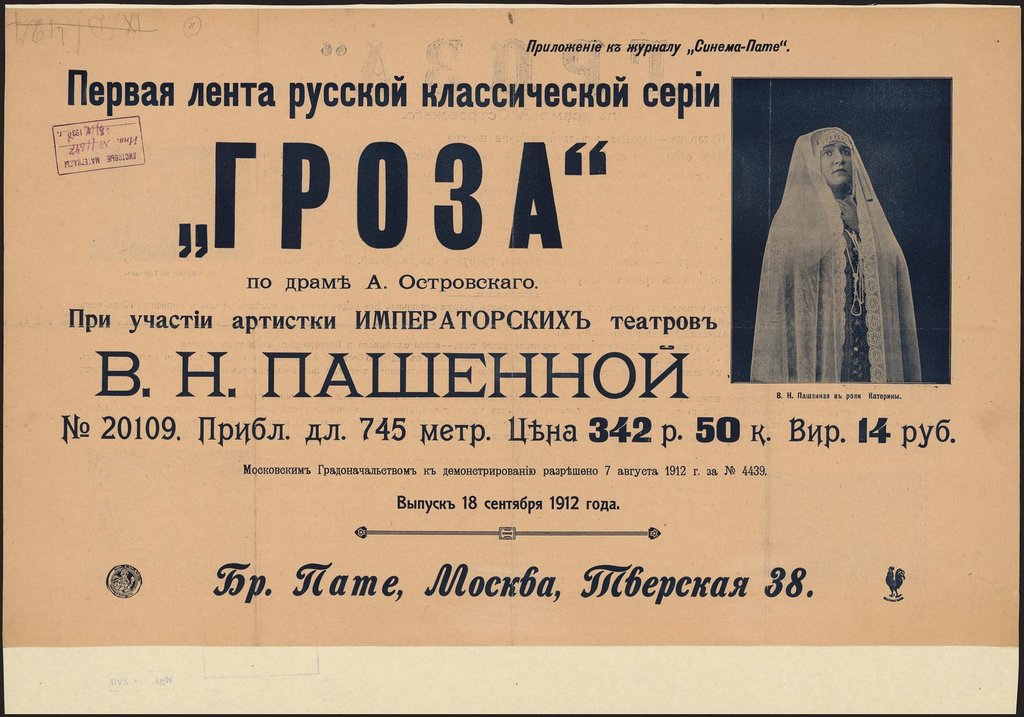

- Гроза

- Дмитрий Притворяется и Василий Шуйский

- Слива

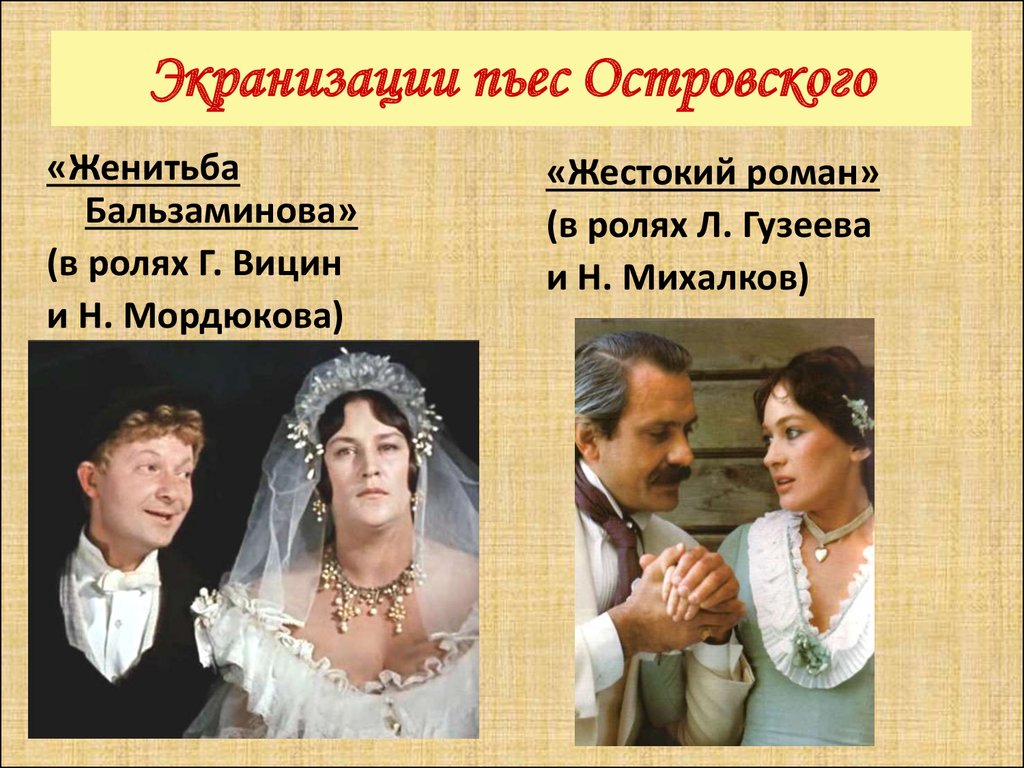

- Женитьба Бальзаминова

- Козьма Захарыч Минин-Сухорук

- Комик 17 века

- Красавчик

- Лес

- В оживленном месте

- Достаточно простоты для каждого мудреца

- Не было ни копейки, но вдруг Алтын

- Не садись на санки

- Не все коту масленица

- Не от мира сего

- Они не ладили!

- Не живи, как хочешь

- Рабы

- Неожиданный случай

- Поздняя любовь

- Последняя жертва

- Правда хороша, а счастье лучше

- Праздничный сон – до обеда

- Бездна

- Яркий, но не горячий

- Наши люди – давайте посчитаем

- Их собаки кусаются, к чужим не придираются

- Семейная фотография

- Сердце не камень

- Снегурочка

- Старый друг лучше двух новых

- Таланты и поклонники

- Рабочий хлеб

- Тушино

- Трудные дни

- Утро молодого человека

- Шутники

Александр Островский. Громкие русские имена

Громкие русские имена

В Президентской библиотеке представлена новая коллекция к юбилею Александра Островского

Драматург Александр Островский родился 200 лет назад 12 апреля 1823 года в Москве. Его литературное наследие насчитывает десятки пьес, благодаря которым появился национальный театр в России. Его жизнь насыщена интересными событиями, его творчество до сих пор привлекает внимание исследователей, а пьесы с успехом ставятся в театрах по всей стране.

К юбилею драматурга в Президентской библиотеке представлена новая коллекция, в которую вошли официальные документы, архивные материалы, диссертации, исследования о жизни и творчестве драматурга. Благодаря коллекции А. Н. Островский (1823–1886) имеет возможность ознакомиться с такими редкими документами, как материалы из фондов Российского государственного исторического архива и Театрального музея А. А. Бахрушина, личные письма и фотографии, воспоминания, первые публикации в журналах Москвитянин, Современник, Отечественные Записки .

Александр Островский обрел популярность практически сразу после начала своей литературной деятельности. Первая игра Family Picture 9За 0006 последовала комедия, основанная на истории из жизни московских купцов Дело семейное — сами уладим ( Банкрот ). Его публикация в журнале «Москвитянин » (№ 6) за 1850 год доступна на портале Президентской библиотеки. Но успех оказался не таким сладким, как ожидалось. По приказу императора Николая I пьеса была запрещена к постановке, а автор взят под полицейский надзор. «Дело об установлении надзора губернского секретаря Островского за сочинением комедии» Это семейное дело — сами уладим ”””. Копия доступна на портале библиотеки. Пьеса была высоко оценена Николаем Гоголем, Иваном Гончаровым и Львом Толстым, но официально ее разрешили поставить только спустя более 10 лет после ее создания — в 1861 году.

Островский полюбил театр еще в детстве и за остаток его жизни. На юриста его научил отец, сын даже учился на юридическом факультете Московского университета, где познакомился с передовой студенческой молодежью, подружился с будущим известным педагогом Константином Ушинским. По воспоминаниям Островского, студенты в то время составляли значительную часть публики Большого театра, где играли лучшие артисты того времени: Щепкин, Мочалов, Садовский. По собственному признанию, Островский настолько увлекся театром, что решил бросить университет и полностью посвятить себя искусству. Но отец не сразу позволил ему отказаться от права. По его настоянию Александр Николаевич идет служить в Московский Совестливый, а затем в Хозяйственный суды. В чем-то родитель оказался прав: это произведение обогатило жизненный опыт Островского и дало будущему драматургу богатый материал для творчества.

По воспоминаниям Островского, студенты в то время составляли значительную часть публики Большого театра, где играли лучшие артисты того времени: Щепкин, Мочалов, Садовский. По собственному признанию, Островский настолько увлекся театром, что решил бросить университет и полностью посвятить себя искусству. Но отец не сразу позволил ему отказаться от права. По его настоянию Александр Николаевич идет служить в Московский Совестливый, а затем в Хозяйственный суды. В чем-то родитель оказался прав: это произведение обогатило жизненный опыт Островского и дало будущему драматургу богатый материал для творчества.

В 1850 году Островский стал сотрудником журнала «Москвитянин », объединявшего не только писателей, но и актеров, музыкантов, художников, живо интересовавшихся реалистическим искусством, народным бытом, русской стариной. В это время он создал пьесы, поэтизирующие жизнь купцов: Оставайся в своих санях, Бедность не порок, Живи не так, как хотелось бы.

Позже он пойдет к Некрасову «Современник» и начнет обличать «правителей» в своих пьесах, противопоставляя им «маленьких людей». В журнале будет Похмелье на чужом пиру, Выгодное положение, Протеже хозяйки. За знаменитый Гроза (1860) Островский был удостоен Уваровской премии. Он вручался за работы по истории и выдающиеся драматические произведения.

В журнале будет Похмелье на чужом пиру, Выгодное положение, Протеже хозяйки. За знаменитый Гроза (1860) Островский был удостоен Уваровской премии. Он вручался за работы по истории и выдающиеся драматические произведения.

В 1860-е годы Островский обращается к историческим сюжетам: хроники Тушино , психологическая драма Василиса Мелентьева , комедии Воевода (Сон на Волге), Юморист XVII века . По Островскому, историк передает то, что было, а драматург показывает, как это было, переносит зрителя на место действия и делает его участником события.

Цикл исторических пьес открыло произведение Козьма Захарыч Минин-Сухорук , опубликованное в Современнике в 1862 году. За это произведение Островский получил премию. В фондах Президентской библиотеки хранится «Дело о награждении драматурга Александра Островского бриллиантовым перстнем из Кабинета Его Величества за сочиненную им драму: Козьма Минин Сухорук» от 14 февраля 1862 г. — 26 марта 1862 г.», где драматург высоко оценен за благородные, патриотические чувства, вызвавшие появление пьесы. Но не обошлось и без курьезности: произведение сразу же запретили к постановке и сыграть в театре смогли лишь спустя четыре года.

— 26 марта 1862 г.», где драматург высоко оценен за благородные, патриотические чувства, вызвавшие появление пьесы. Но не обошлось и без курьезности: произведение сразу же запретили к постановке и сыграть в театре смогли лишь спустя четыре года.

Не все были рады появлению на сцене пьес драматурга. Современники вспоминают, что его постановки зачастую ставились хуже, чем пьесы большинства других авторов, включались в репертуар государственных театров в наименее «кассовые» дни — после праздников или среди недели, или, как сетовал Некрасов в в одном из его писем к драматургу, опубликованном в сборнике «Неопубликованные письма…» из архива А. Н. Островского, на роли были поставлены плохие актеры. А Островский как бы нарочно продолжал каждый год выпускать новые пьесы, в которых ставил все более острые вопросы.

Сотрудничая с журналом «Отечественные записки » (1868–1884), создает сатирические комедии на темы теперь уже из дворянской жизни: «На всякого мудреца хватит глупости», «Сумасшедшие деньги», «Лес», временами возвращается в жанр народной комедии в пьесах Не все Масленица для Кота , Правда хороша, а счастье лучше и т. д. Современная критика взрывается: пишут, что автор выписал, что он «пропавшая знаменитость» , и именно в эти годы создается возлюбленный по сей день Приданое и Снегурочка , вдохновившие двух величайших современников Островского — Чайковского и Римского-Корсакова — на создание блестящих музыкальных произведений.

д. Современная критика взрывается: пишут, что автор выписал, что он «пропавшая знаменитость» , и именно в эти годы создается возлюбленный по сей день Приданое и Снегурочка , вдохновившие двух величайших современников Островского — Чайковского и Римского-Корсакова — на создание блестящих музыкальных произведений.

Первой любовью дворянина Островского была простая женщина Агафья Ивановна, с которой он прожил в гражданском браке 20 лет, до самой ее смерти. Официально жениться на ней он не мог: не позволяло неблагородное происхождение избранницы. Вторая жена, Мария Васильевна, урожденная Бахметьева, актриса Малого театра, в браке сосредоточилась на воспитании шестерых детей и стала, по воспоминаниям современников, «настоящей помещицей» в имении Щелыково, купленной при отце Островского в Костроме. Область, край.

Островский помог начинающим драматургам, написав в соавторстве семь пьес. Зная иностранные языки, он перевел на русский язык более 20 пьес итальянских, французских и английских авторов. Ни один другой драматург не оставил такого богатого и разнообразного наследия, как Островский: он создал 47 оригинальных пьес, изображающих разные слои общества и нравы дореволюционной России.

Ни один другой драматург не оставил такого богатого и разнообразного наследия, как Островский: он создал 47 оригинальных пьес, изображающих разные слои общества и нравы дореволюционной России.

Несмотря на критику, заслуги писателя были высоко оценены. В фондах Президентской библиотеки хранятся, например, документы о назначении ему пожизненной пенсии «в связи с 25-летием литературной деятельности», «Дело о вознаграждении автора драматических произведений А. Н. Островского 27 октября 1882 г. ».

Драматургия Островского, отличающаяся бытовыми, социальными подробностями и мастерским владением русским языком, остается востребованной в театральной среде и в наше время.

Островский работал в театре до последнего дня. В 1886 году, в возрасте 62 лет, он был назначен заведующим репертуаром и школой Императорских московских театров. Через год Островский умер в своем имении Щелыково. По воспоминаниям секретаря драматурга Н. А. Кропачева, опубликованным в сборнике Русский Архив (1888 г. ), — то, что произошло за письменным столом…

), — то, что произошло за письменным столом…

ПИСАТЕЛЬ, СОЗДАВШИЙ ПОРТРЕТ СВОЕЙ ЭПОХИ (ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ КАЗАТА АКМАТОВА)

Введение. Казат Акматов – один из писателей того поколения, в творчестве которого отразилось время утраты иллюзий и перестройки сознания граждан периода «развитого социализма» и в литературной жизни страны его творчество следует назвать авангард по своей природе.

Цель статьи – рассмотреть развитие современных гонений на демократическую национальную прозу на примере творчества Казата Акматова, подвергавшегося гонениям в советский период за политические взгляды, выраженные в его произведениях.

Материалы исследования. Материалом для исследования послужили как произведения писателя, написанные в советский период, так и его произведения, опубликованные в период независимости, начиная с романа «Две линии жизни», опубликованного в журнале «Ала-Тоо» в 1919 г.72 и затем названный «литературным откровением года», отмечен Советской премией для молодых писателей имени Николая Островского, затем роман «Время земное», ставший серьезным успехом современной кыргызской прозы, пьеса «В ночь на развод», роман «Годы вокруг солнца», повесть «Мунабия» и ее трилогия «Архат».

Ключевые слова:

художественные тексты, кыргызская литература, современная кыргызская проза, эпос «Манас», философская мысль.

Известный писатель, прозаик, драматург, сценарист, видный общественный деятель, народный писатель Кыргызской Республики – Казат Акматов был писателем, референтом, преследуемым советской властью на протяжении всего периода его творческой деятельности.

Прежде всего — несколько фраз о биографии этого уникального прозаика. Думаю, это поможет нам понять его гражданскую и творческую сущность.

Думаю, это поможет нам понять его гражданскую и творческую сущность.

Казат Акматов родился в 1941 году в курортном местечке Бостери Иссык-Кульской области Киргизии, бывшей республики СССР.

Окончил среднюю школу, затем факультет журналистики Кыргызского государственного университета имени Юсуфа Баласагуни. Акматов занимался комсомолом, служил офицером Советской Армии, работал в издательствах и партийных органах.

Будучи высокопоставленным чиновником ЦК Компартии Киргизии, Казат Акматов был резко осужден за свои аполитичные взгляды~ в своих романах и драматических произведениях на Пленуме ЦК 19 июня.83 и был уволен с рекомендацией об исключении из КПСС. В 1989 году организовал Демократическое движение Кыргызстана (ДМК) — первое в стране движение за суверенитет и независимость от СССР.

В 1990-1991 годах ДМК во главе с Акматовым проводил многочисленные митинги с требованием принятия Декларации о выходе из состава СССР, переименования «Киргизской Советской Социалистической Республики» в «Кыргызскую Республику», принятия новой Конституции суверенного государства, придание кыргызскому языку статуса государственного, возвращение столице Кыргызстана ее исконно и прежнего советского названия город Бишкек.

К тому времени К. Акматов был избран депутатом Парламента Киргизской ССР, принимал активное участие в реализации требований ДМК.

6 июня 1991 г. ДМК организовал длительную голодовку за Домом правительства и заставил лидеров советской власти покинуть свои посты, добился введения всенародных выборов президентского правления, избрания первого президента страны и принятие новой Конституции.

После этого ДМК был расколот на отдельные политические партии, а их лидер К. Акматов сосредоточился на литературной деятельности.

Работы

Более тридцати лет потребовалось избалованному советским режимом кыргызскому обществу, чтобы достойно признать Казата Акматова за его прежние и нынешние произведения, писателя, известного во всем СНГ и за его пределами. Из этого периода 20 лет его творчества приходится на советское время и 24 года приходится на период суверенного и независимого государства Кыргызстан (писатель скончался после болезни 13 сентября 2015 года, на 74-м году жизни).

Проследим его развитие одно за другим. Первый рассказ начинающего писателя К.Акматова «Две строки жизни», опубликованный на кыргызском языке в журнале «Ала-Тоо» в 1972 году вне очереди (поскольку в то время молодые писатели годами ждали возможности опубликовать свои произведения в этом престижном художественный журнал) был объявлен «литературным откровением года». Это неординарное событие состоялось после того, как Пленум Союза писателей обсудил широкий круг произведений молодых писателей республики и на конкурсной основе выявил победителя и рекомендовал его произведение для публикации в журнале «Ала-Тоо».

В 1974 году вышел первый сборник его рассказов «Боз улан» («Молодой человек»).

Позже в 1978 году рассказ «Две линии жизни» был опубликован на русском языке в «Римской газете» (Москва) — самом издаваемом крупным тиражом (9 млн экземпляров) художественном журнале СССР и удостоен чрезвычайно престижной советской премии за молодых писателей имени Николая Островского.

Советский писатель Н. Островский был образцом коммуниста-революционера, поэтому его имя было вознесено на вершину социалистической красной пропаганды.

С чем связан упомянутый роман К. Акматова, беспощадно критиковавшего тогдашних руководителей колхозов и мастеров, не умевших ничего, кроме воровства общественного и народного блага, заслужить столь великую честь?

Объяснить это оказалось очень просто – в Советском Союзе был установлен общий и обязательный принцип, принцип социалистического реализма, который означал: «критикуй дозволенное партией, но знай меру!» Это стало ясно сразу после выхода в свет очередного произведения Акматова – романа «Время земное» (1978).

Роман вызвал бурю эмоций у читателей. После публикации романа последовал ряд восторженных отзывов и статей таких маститых писателей и литературоведов, как Т. Касымбеков, К. Асаналиев, А. Эркебаева и др. Первый из них ныне Герой Кыргызстана писал следующее: «Роман «Время земное» поставлен целенаправленно на прочной идеологической основе.

доктор филологических наук, заслуженный критик К. Асаналиев («Знак времени», — Советская Киргизия, 17 мая 1979 г.) отмечал: «В целом роман К. Акматова «Время земное» внес принципиально новое направление в процесс развития современного кыргызского романа. и др. Исследователь современного кыргызского романа У. Култаева посвятила роману новую монографию «Земное время» (2006 г.). В ней она рассматривает творчество К. Акматова с неожиданной точки зрения, называя его историко-романтическим произведением.

В то время было редкостью, чтобы критики и литераторы не высказывали своего мнения о произведении К. Роман Акматова. Но никто из них (видимо, специально) не пытался обнаружить «главную крамолу», которая была во «Времени земном».

Но никто из них (видимо, специально) не пытался обнаружить «главную крамолу», которая была во «Времени земном».

«Крамола» была как одна из центральных тем — трагическое для кыргызского народа восстание 1916 года. (В том году кыргызы подняли восстание против угнетения малых народов Российской империи, за что заплатили своей жизнью 47 процентами общая численность кыргызского населения).

Однако художественное достоинство романа было настолько заманчивым, несмотря на «идеологическую ущербность» романа, что 16 организаций, вузов и учреждений Кыргызстана выдвинули его на соискание Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула.

В 1982 году комитет по присуждению этих премий проголосовал за роман «Время земное». Среди избирателей были Чынгыз Айтматов, Тугельбай Сыдыкбеков, Бексултан Джакиев, Токтоболот Абдумомунов, Суюнбай Эралиев, Азиз Салиев и другие признанные корифеи кыргызской литературы.

И тут вдруг разгорелся долгожданный политический скандал вокруг романа К. Акматова, закончившийся увольнением его с работы в ЦК КП Киргизии в 1983 г. и рекомендацией об исключении из партии. Иными словами, если на критику колхозов можно было закрыть глаза, то ни в коем случае нельзя было прощать антипартийность на заводах.

Акматова, закончившийся увольнением его с работы в ЦК КП Киргизии в 1983 г. и рекомендацией об исключении из партии. Иными словами, если на критику колхозов можно было закрыть глаза, то ни в коем случае нельзя было прощать антипартийность на заводах.

В постановлении Бюро ЦК КП Киргизии было написано: «Уволить товарища К. Акматова с должности заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КП Киргизии за провал в работе как незрелый в политических отношениях член КПСС, автор романа «Время земное» и антипартийной пьесы «В ночь развода» (1983).

Выяснилось, что пока парткомы расследовали первого «вредного» К. Акматова, ему удалось написать новую пьесу и поставить ее на сцене Академического театра, спектакль был о том, как талантливый молодой ученый кончает жизнь самоубийством из-за несправедливости и волюнтаризма высшего партийного начальства республики, где главная скрипка Курс играет Первого секретаря ЦК Коммунистической партии республики.

Конечно, оставлять такого автора в ВКП нельзя. а после того, как его уволили с работы, было решено исключить его из ВКП(б). чтобы научить других, кто пишет, не делать этого снова.

а после того, как его уволили с работы, было решено исключить его из ВКП(б). чтобы научить других, кто пишет, не делать этого снова.

Однако К. Акматов заявил о своем выходе из комитета ВКП, не дожидаясь политической расправы.

В 1986 году спектакль «В ночь развода» как буревестник демократии в Кыргызстане был возобновлен (в 1983 году спектакль снят со сцены, декорации сожжены) на сцене Академического театра драмы и рекомендован к показу в Международный фестиваль в Алматы, где она заняла одно из призов.

«Годы вокруг солнца » (журнал «Литературный Кыргызстан», март 1992 г.) — очередное крупное произведение К. Акматова, повествующее о том, как тоталитарная советская система так или иначе изувечила нравственные устои кыргызской интеллигенции, путешествующей по великому эпосу «Манаса». «. На протяжении тысячелетий этот монументальный, энциклопедический эпос создавался талантливыми людьми из древнекиргизского рода «Жайсан», которые всегда были верны своему искусству сказителя «Манаса».

А потом наступили трагические времена, когда «джайсаны» стали предавать «Манас» и очернять эпос в своих статьях и выступлениях как «антинародное произведение», чтобы получить из рук советских идеологов научные звания и награды. Оказалось, что один из выдающихся «джайсанов» отказался от своего происхождения из этого священного рода, сменил имя и отчество, а затем стал академиком Академии советских наук, презирая эпос своего народа. За это ему отомстил собственный сын, скульптор, молодой джайсан, поставивший памятник отцу на могиле вверх ногами. Такой поступок скульптора был расценен как оскорбление, после чего последовала целая череда наказаний. Главным из них было неоднократное хищническое разрушение памятника эпосу «Манас», построенного потомками рода «Джансана».

Тема о своем народе, который в течение более двух тысяч лет находился под игом многих сил-угнетателей, непрерывно боролся за свободу К. Акматов продолжил в своем следующем спектакле «Свобода – горе мое» (Кыргызский академический театр драмы 2001 г. ) успех.

) успех.

Широко читаемая в народе лирическая повесть К. Акматова звали — Мунабиа (еженедельник «Культура Кыргызстана» 1986) был признан лучшим произведением 1986 года союзом киргизских писателей и еженедельником «Культура Кыргызстана». Эта одноименная повесть была поставлена и снята в театре «Тунгуч». Среди педагогов республики по этому поводу до сих пор ведутся споры: правильно ли было включать этот рассказ наряду с другими произведениями автора в программы школ и вузов после большой любви немолодого человека, женившегося на одинокой, гордой женщине Мунабии в нем было описано?

По иску группы учителей школы «Мунабиа» один раз была исключена из программ, но позже снова включена в старшие классы и вузы.

Наконец, потребность гражданского общества и всей армии современных писателей в высокохудожественных произведениях выявила такое явление, как роман-мистика «Архат», роман-откровение, появившийся под рукой писателя. По жанру критики определили его как пророческий или пророческий. По своей направленности роман «Архат» имеет глубокий футурологический смысл, поскольку здесь мы можем найти перспективу интеллектуального развития человечества на многие века вперед.

По своей направленности роман «Архат» имеет глубокий футурологический смысл, поскольку здесь мы можем найти перспективу интеллектуального развития человечества на многие века вперед.

Трилогия романов «Архат», изданная в течение 2005-2006 гг. в трех книгах, а затем переизданная в одной обложке в 2007 г. (Издательство Центра государственного языка и энциклопедии). О чем роман «Архат»? (буддийский термин «архат» означает преданный, достойный).

Религия дает бессмертие человеку, поэтому она становится реальной потребностью души для миллионов людей.

Буддизм дает бессмертие в виде реинкарнации или «сансары», что означает многократное рождение человека на земле. В процессе «сансары» человеческая монада продвигается от низшего свойства к высшему, достигая, хотя и не часто, состояния «архата».

Вот в двух словах замысел и идея романа. Писатель К. Акматов поставил загадочную и драматическую судьбу кыргызского земляка Адилета, рожденного как реинкарнация великого тибетского йогина Миларепы, прожившего свою первую жизнь на этой земле тысячу лет назад.

«Архат» — это эстетико-философская мысль писателя о мире и сущности человека. В ней автор проводит глубокое исследование такого сложного явления, как альтер-Эго в природе человека. В частности, это — эгоизм — единственная причина всех трагических несчастий, от которых человечество страдало с первых веков своего появления на земле. И именно тот эгоизм, который человек носит в своем сердце, но не в силах ни утихомирить, ни побороть, ведет планету Земля к экологическому Апокалипсису……..

Нелишне, наверное, привести здесь слова выдающегося художника словами Чынгыза Айтматова об этом романе: «роман «Архат» есть произведение новаторского характера, в котором воплотились древние мистические, оккультные и метафизические концепции разных эпох. и в то же время включая самые современные философские мысли.

И он способен хоть и в фантастической подсказке зажечь в сердцах читателей надежду на реальное оптимистичное будущее человечества.

В 2006 году «Архат» вышел и на русском языке. На конкурсной основе в 2006 году по рекомендации Международного культурного форума «Библиобраз» им. Роман Акматова «Архат» был выбран и рекомендован к печати в странах участников этого форума (Англия, Франция, Россия, Германия, Болгария, Киргизия, Армения, США…)

На конкурсной основе в 2006 году по рекомендации Международного культурного форума «Библиобраз» им. Роман Акматова «Архат» был выбран и рекомендован к печати в странах участников этого форума (Англия, Франция, Россия, Германия, Болгария, Киргизия, Армения, США…)

В 2009 году роман «Архат» был переведен на английский язык известным переводчиком Э. Адамсом и опубликован британским литературно-телевизионным агентством «Блейк Фридманн». В настоящее время отрывки из этого романа переводятся на немецкий и болгарский языки.

Роман Акматова «Архат» был дважды издан на его родине и отмечен правительственной премией в номинации «Национальный бестселлер». В 2007 году К.Акматов был удостоен Международной премии «Руханият» за большой вклад в развитие кыргызской литературы, создание романов «Мезгил» и «Архат».

Ряд газет и радиоканалов ТУ КР объявили автора романа «Человеком года» и «Лучшим писателем 2006 года». Неожиданным событием стало то, что на родине писателя одна из центральных улиц Курортный городок Бостери был назван в честь романа «Архат».