СУВОРОВ • Большая российская энциклопедия

Авторы: В. А. Золотарёв

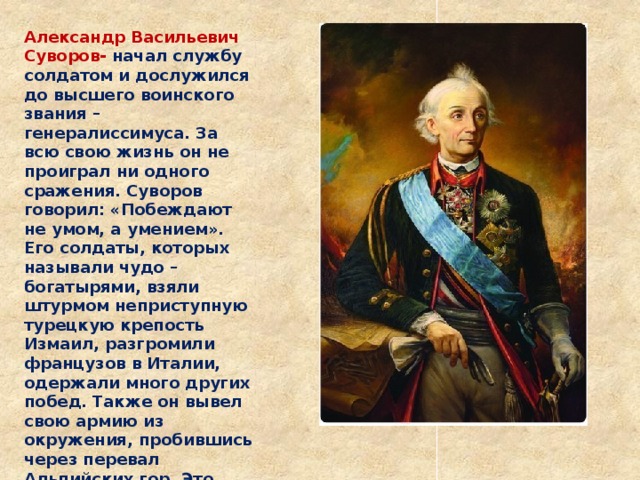

А. В. Суворов. Портрет работы Й. Крейцингера. 1799. Эрмитаж (С.-Петербург).

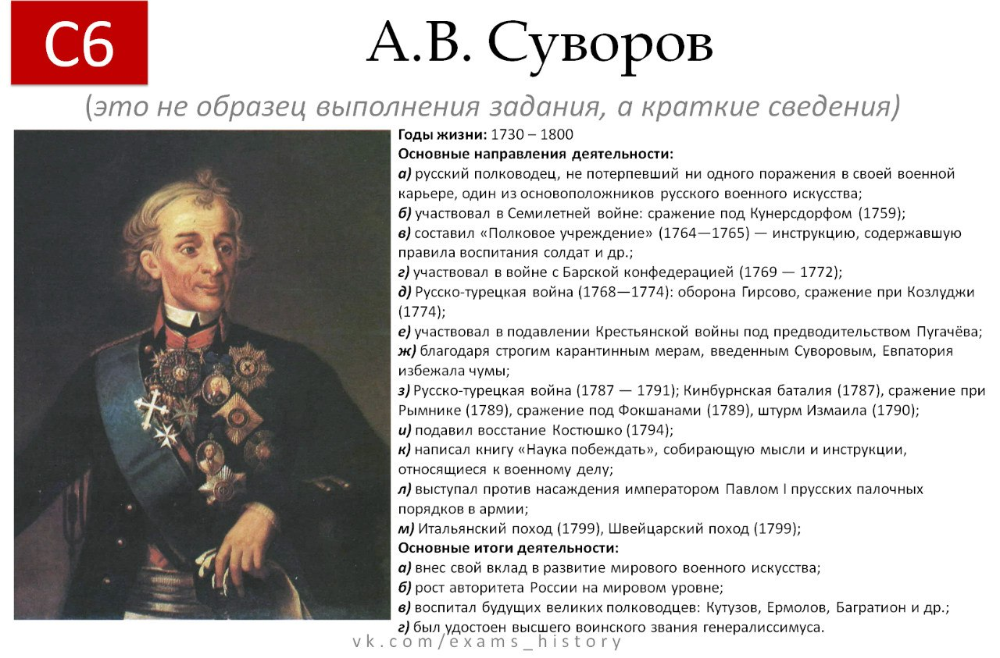

СУВО́РОВ Александр Васильевич [13(24).11.1730, по др. данным, 1729, Москва – 6(18).5.1800, С.-Петербург], граф Священной Рим. империи (1789), а также Рос. империи с приставкой «Рымникский» (1789), князь с титулом «Италийский» (1799), рос. воен. деятель, полководец, один из основоположников отеч. воен. искусства, генералиссимус (1799). Из рода Суворовых. Под руководством отца – В. И. Суворова изучал артиллерию, фортификацию, воен. историю. В 1742 записан в л.-гв. Семёновский полк мушкетёром. С 1748 на действит. воен. службе, капрал. В 1754 поручиком направлен в Ингерманландский пех. полк. В 1756–58 служил в Воен. коллегии. Начало боевой деятельности С. относится к Семилетней войне 1756–63, в ходе которой с 1758 занимался формированием резервных частей, был комендантом Мемеля (Клайпеда), участвовал в Кунерсдорфском сражении 1759 и во взятии Берлина (1760). В 1761 при Кольберга осаде командовал отрядом в составе корпуса гр. П. А. Румянцева, за отличия в боях получил чин полковника. С 1762 ком. Астраханского пех. полка, в 1763–1769 – Суздальского полка. Составил «Полковое учреждение», где изложил передовые для того времени требования к строевой и тактич. подготовке. В 1769 во главе отряда направлен в Речь Посполиту для борьбы с войсками Барской конфедерации. С 1773 участвовал в рус.-тур. войне 1768–74. Командуя отрядом, дважды нанёс поражение противнику у Туртукая. В Козлуджинском сражении 1774, командуя корпусом, сыграл решающую роль в разгроме тур. армии. В августе того же года направлен в Поволжье для участия в подавлении Пугачёва восстания 1773–75. Но гл. силы восставших были разбиты правительств. войсками до его прибытия. С 1775 командовал Петерб. дивизией, с 1776 – рос. войсками в Крымском ханстве, успешные действия которых привели к бегству в 1777 хана Девлет-Гирея IV – ставленника Османской империи.

В 1761 при Кольберга осаде командовал отрядом в составе корпуса гр. П. А. Румянцева, за отличия в боях получил чин полковника. С 1762 ком. Астраханского пех. полка, в 1763–1769 – Суздальского полка. Составил «Полковое учреждение», где изложил передовые для того времени требования к строевой и тактич. подготовке. В 1769 во главе отряда направлен в Речь Посполиту для борьбы с войсками Барской конфедерации. С 1773 участвовал в рус.-тур. войне 1768–74. Командуя отрядом, дважды нанёс поражение противнику у Туртукая. В Козлуджинском сражении 1774, командуя корпусом, сыграл решающую роль в разгроме тур. армии. В августе того же года направлен в Поволжье для участия в подавлении Пугачёва восстания 1773–75. Но гл. силы восставших были разбиты правительств. войсками до его прибытия. С 1775 командовал Петерб. дивизией, с 1776 – рос. войсками в Крымском ханстве, успешные действия которых привели к бегству в 1777 хана Девлет-Гирея IV – ставленника Османской империи. Это сыграло важную роль в подготовке присоединения Крыма к России. В 1778–80 возглавлял войска в Крыму и на Кубани, руководил строительством инж. укреплений. С 1780 находился в Астрахани, по заданию имп. Екатерины II изучал берега Каспийского м., готовил поход в Персию. С 1782 командовал корпусом на Кубани. В 1784–87 последовательно командовал Владимирской, Петерб. и Кременчугской дивизиями. С 1787 возглавлял войска, находившиеся в Херсоне и Кинбурне. Здесь С. вступил в боевые действия против турок во время рус.-тур. войны 1787–91, в ходе которой в полной мере раскрылся его воен. талант. В начале войны одержал победу у Кинбурна, участвовал в Очакова осаде 1788. Командуя корпусом, во взаимодействии с австр. войсками разгромил турок в Фокшанском сражении 1789. В сентябре того же года С. одержал ещё одну крупную победу – в Рымникском сражении 1789.

Это сыграло важную роль в подготовке присоединения Крыма к России. В 1778–80 возглавлял войска в Крыму и на Кубани, руководил строительством инж. укреплений. С 1780 находился в Астрахани, по заданию имп. Екатерины II изучал берега Каспийского м., готовил поход в Персию. С 1782 командовал корпусом на Кубани. В 1784–87 последовательно командовал Владимирской, Петерб. и Кременчугской дивизиями. С 1787 возглавлял войска, находившиеся в Херсоне и Кинбурне. Здесь С. вступил в боевые действия против турок во время рус.-тур. войны 1787–91, в ходе которой в полной мере раскрылся его воен. талант. В начале войны одержал победу у Кинбурна, участвовал в Очакова осаде 1788. Командуя корпусом, во взаимодействии с австр. войсками разгромил турок в Фокшанском сражении 1789. В сентябре того же года С. одержал ещё одну крупную победу – в Рымникском сражении 1789. Высокое полководческое иск-во проявил также в Измаила штурме 1790.

Высокое полководческое иск-во проявил также в Измаила штурме 1790.

В 1791 С. командовал рос. войсками в Финляндии, руководил строительством укреплений на границе со Швецией. В 1792–94 возглавлял войска на Юге России, занимался укреплением приморских рубежей. В авг. 1794 с отд. отрядом направлен для подавления Польского восстания 1794, за успешное проведение этой кампании получил звание ген.-фельдмаршала. С 1795 инспектировал крепости на границе со Швецией, затем командовал армией на Украине. Здесь подготовил кн. «Наука побеждать», в которой изложил принципы тактики и методы обучения и воспитания войск.

После восшествия на рос. престол имп. Павла I (1796) С. выступил против насаждения прус. порядков в войсках, что вызвало недоброжелат. отношение к нему императора. В февр. 1797 уволен в отставку и отправлен в своё имение – с. Кончанское (см. в ст. Кончанское-Суворовское). В февр. 1799 возвращён на службу и назначен главнокоманд. в Сев. Италии. Во главе рос. и австр. войск С. осуществил Итальянский поход 1799, выдвинувший его в число выдающихся полководцев того времени. На р. Адда разбил франц. армию ген. Ж. Моро. В сражении на р. Треббия нанёс сокрушит. поражение франц. армии ген. Ж. Макдональда. Убедительной победой союзных войск завершилось сражение при Нови, в котором С. разбил вновь сформированную франц. армию. В сентябре начался героический Швейцарский поход 1799, который явился самым выдающимся из всех совершённых до того времени альпийских переходов. За исключит. подвиги, талантливое руководство войсками С. удостоен чина генералиссимуса. В апр. 1800 прибыл в С.-Петербург, где вскоре скончался. Награждён орденами Св. Георгия 1-й (1789), 2-й (1773) и 3-й (1771) степеней, Св. Александра Невского (1771), Св.

в ст. Кончанское-Суворовское). В февр. 1799 возвращён на службу и назначен главнокоманд. в Сев. Италии. Во главе рос. и австр. войск С. осуществил Итальянский поход 1799, выдвинувший его в число выдающихся полководцев того времени. На р. Адда разбил франц. армию ген. Ж. Моро. В сражении на р. Треббия нанёс сокрушит. поражение франц. армии ген. Ж. Макдональда. Убедительной победой союзных войск завершилось сражение при Нови, в котором С. разбил вновь сформированную франц. армию. В сентябре начался героический Швейцарский поход 1799, который явился самым выдающимся из всех совершённых до того времени альпийских переходов. За исключит. подвиги, талантливое руководство войсками С. удостоен чина генералиссимуса. В апр. 1800 прибыл в С.-Петербург, где вскоре скончался. Награждён орденами Св. Георгия 1-й (1789), 2-й (1773) и 3-й (1771) степеней, Св. Александра Невского (1771), Св. Владимира 1-й степени (1783), Св. Андрея Первозванного (1787), дважды золотой шпагой (1775, 1789) и др. Похоронен в Александро-Невской лавре в С.-Петербурге.

Владимира 1-й степени (1783), Св. Андрея Первозванного (1787), дважды золотой шпагой (1775, 1789) и др. Похоронен в Александро-Невской лавре в С.-Петербурге.

С. вошёл в мировую историю как выдающийся полководец. Он дал св. 60 сражений и боёв и все их выиграл. В достижении этих побед большую роль сыграли его сила воли, умение правильно оценить обстановку и находить верные решения в критич. условиях, идя при необходимости на определённый риск. Немаловажное влияние на успехи в сражениях оказала принятая им передовая стратегия. Главную цель воен. действий он видел не в овладении крепостями и территорией, а в разгроме армии врага в открытых полевых сражениях. Осн. способом вооруж. борьбы в практике С. было наступление, но в интересах сохранения войск от удара превосходящих сил противника он иногда прибегал и к обороне. В сражениях и боях умело применял тактику колонн и рассыпного строя, которую зап. -европ. армии освоили много позднее. С. оставил глубокий след в истории рос. армии. Последователь Петра I и ученик ген.-фельдм. П. А. Румянцева, С. воспитал плеяду замечат. полководцев и военачальников, среди которых наиболее выдающимися были ген.-фельдм. М. И. Кутузов, генералы от инф. П. И. Багратион, М. А. Милорадович. На его идеях воспитаны ген.-фельдм. Д. А. Милютин, генералы от инф. М. И. Драгомиров, М. Д. Скобелев, ген. от кав. А. А. Брусилов, др. известные воен. деятели. Суворовские принципы обучения и воспитания войск, а также победные традиции составляют ценнейшее наследие отеч. Вооруж. Сил. В годы Вел. Отеч. войны 29.7.1942 Указом Президиума ВС СССР учреждён Суворова орден, в 1943 созданы суворовские училища. 2.3.1994 Указом Президента РФ учреждена медаль Суворова.

-европ. армии освоили много позднее. С. оставил глубокий след в истории рос. армии. Последователь Петра I и ученик ген.-фельдм. П. А. Румянцева, С. воспитал плеяду замечат. полководцев и военачальников, среди которых наиболее выдающимися были ген.-фельдм. М. И. Кутузов, генералы от инф. П. И. Багратион, М. А. Милорадович. На его идеях воспитаны ген.-фельдм. Д. А. Милютин, генералы от инф. М. И. Драгомиров, М. Д. Скобелев, ген. от кав. А. А. Брусилов, др. известные воен. деятели. Суворовские принципы обучения и воспитания войск, а также победные традиции составляют ценнейшее наследие отеч. Вооруж. Сил. В годы Вел. Отеч. войны 29.7.1942 Указом Президиума ВС СССР учреждён Суворова орден, в 1943 созданы суворовские училища. 2.3.1994 Указом Президента РФ учреждена медаль Суворова.

Полководец и народный герой. Президентская библиотека — об Александре Суворове

- Информация о материале

- Опубликовано: 24 ноября 2022

- Просмотров: 1376

Александр Суворов вошёл в российскую и мировую историю как один из величайших военачальников. Он прошёл путь от солдата-гвардейца до генералиссимуса, участвовал в семи крупных войнах Российской империи и как полководец не проиграл ни одного сражения.

Он прошёл путь от солдата-гвардейца до генералиссимуса, участвовал в семи крупных войнах Российской империи и как полководец не проиграл ни одного сражения.

Александр Суворов был награждён всеми известными российскими орденами того времени. Благодаря его уму, таланту и смелости принимать решения Российская империя смогла выиграть несколько войн и значительно расширить свои границы.

Александр Суворов родился 24 ноября 1729 (по некоторым сведениям, 1730) года в семье генерала. Его отец, Василий Иванович, был крестником Петра Великого и считался одним из образованных людей своего времени. Глядя на слабого и болезненного сына, он полагал, что военная карьера тому не светит. Однако с самого детства маленький Суворов читал и слушал рассказы о полководцах и самостоятельно принял решение развивать себя, укреплять тело и дух и приобретать необходимые офицеру знания.

Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Суворова, если бы однажды к его отцу не приехал старый знакомый, генерал Ганнибал. В книге «Жизнеописание генерал-фельдмаршала и генералиссимуса Князя Александра Васильевича Италийского, графа Суворова-Рымникского» (1900) рассказывается, как отец, беседуя с гостем, рассказал ему об увлечении сына:

В книге «Жизнеописание генерал-фельдмаршала и генералиссимуса Князя Александра Васильевича Италийского, графа Суворова-Рымникского» (1900) рассказывается, как отец, беседуя с гостем, рассказал ему об увлечении сына:

«Ганнибал нечаянно вошёл в комнату Суворова, застал его обложенным книгами и планами и, восхищённый его сведениями, обнял его и воскликнул: „Если бы жив был наш батюшка Пётр Алексеевич, он поцеловал бы тебя в голову и порадовался бы на тебя!“ Возвратясь к отцу Суворова, старик сказал ему, улыбаясь: „Оставь, брат Василий Иванович, сына своего с его гостями, — он пойдёт подальше нас с тобой!“»

В 1742 году Александра Суворова записали рядовым в гвардейский Семёновский полк. Через семь лет солдатской службы Суворов получил первый офицерский чин. Будучи солдатом, он сам чистил амуницию, ходил в караулы наравне с солдатами, учась стойко переносить возможные лишения, усталость, голод, холод. Однажды Суворов стоял в карауле в Петергофе у Монплезира и, несмотря на свой малый рост, так ловко отдавал честь императрице Елизавете Петровне, гулявшей в саду, что она остановилась. Узнав, что он сын знакомого ей Василия Ивановича Суворова, императрица вынула серебряный рубль с намерением отдать его юноше. Тогда Суворов почтительно отказался, заметив, что «закон запрещает брать деньги, стоя на часах». Императрица его похвалила, потрепала его по щеке, дала поцеловать руку и положила рубль на землю, сказав: «Возьми, когда сменишься!» Александр Суворов берёг эту монету всю жизнь.

Узнав, что он сын знакомого ей Василия Ивановича Суворова, императрица вынула серебряный рубль с намерением отдать его юноше. Тогда Суворов почтительно отказался, заметив, что «закон запрещает брать деньги, стоя на часах». Императрица его похвалила, потрепала его по щеке, дала поцеловать руку и положила рубль на землю, сказав: «Возьми, когда сменишься!» Александр Суворов берёг эту монету всю жизнь.

Военная карьера Суворова быстро пошла в гору. Он поднимается по службе, занимает должности дежурного при главнокомандующем, полковника, затем командира полка. Первые боевые шаги он совершает во время Семилетней войны. Затем участвует в русско-турецких войнах, в подавлении восстания Пугачёва, в Польских походах 1768–1772 и 1794 годов, войнах с Францией. Во время Бессарабской кампании в марте 1790 года он приступом взял сильнейшую турецкую крепость Измаил. Но одной из наиболее ярких побед Суворова стало сражение при Рымнике, когда под его командованием было разбито войско противника, в пять раз превышавшее по численности русское.

Знаменит он был не только успехами, но и тем, что мог остроумно, с юмором выходить из неприятных ситуаций. Например, как рассказывает писатель и публицист Григорий Данилевский, составивший сборник «Суворовские бумаги, сохранённые в семействе бывшего его правителя дел Куриса», когда Суворов за штурм Измаила просил войскам наград, то враги его в Петербурге устроили так, что Екатерина прислала ему один знак ордена Св. Георгия с тем, чтобы он надел его на достойнейшего. Созванный полководцем по этому случаю совет «судил и решил, что эта часть принадлежит достойнейшему всех — самому Суворову. „Помилуй Бог! — отвечал на это Суворов. — Где же нам заслужить этого!“» И рассказал, что есть у него на примете «действительно герой: этот человек необыкновенно храбро написал мне для подписи бумагу: идти на штурм! А я то что? Я только подписал!» — и с этими словами Георгиевский крест надел на своего чиновника и письмоводителя.

Однако многое изменилось со смертью в 1797 году императрицы Екатерины II. Горячо любимый в народе полководец Суворов получил отставку. По распоряжению Павла I он был сослан в глухое имение Кончанское за то, что выступил против «опруссачивания» русской армии.

В ссылке Суворов жил по-солдатски просто: вставал рано, посещал сельскую церковь, где пел в хоре и звонил в колокола, читал газеты, следя за тем, что происходило в Европе. В 1788 году Россия вступила в союз с Англией и Австрией, чтобы восстановить в прежних владениях европейские державы. Суворова вызвали в Петербург. Предстояли новые великие дела. «Суворов приехал!» — уже через час после его прибытия новость разнеслась по всему Петербургу…

Заканчивал полководец свою карьеру генералиссимусом, получив это звание в 1799 году после знаменитых походов: Итальянского и Швейцарского. В Петербурге готовилась торжественная встреча героя. Однако её внезапно отменили. Он снова оказался «в немилости» у государя. Вместо обещанных комнат в Зимнем дворце Суворову велено было остановиться в доме родственника своего, графа Хвостова, где он, изнурённый и больной, слёг в постель и утром 6 мая 1800 года скончался.

В Петербурге готовилась торжественная встреча героя. Однако её внезапно отменили. Он снова оказался «в немилости» у государя. Вместо обещанных комнат в Зимнем дворце Суворову велено было остановиться в доме родственника своего, графа Хвостова, где он, изнурённый и больной, слёг в постель и утром 6 мая 1800 года скончался.

Вся жизнь его прошла в военных походах, но не о своей славе он помышлял, но о славе Отечества. Суворов преданно любил Россию, русский народ, верил в силу русского солдата: «Мы русские! С нами Бог!» Боевой опыт принёс ему мировую славу выдающегося военачальника, а его книга «Наука побеждать» до сих пор является настольной книгой курсантов военных училищ. Суворов учил не только воевать, но и не терять при этом благородства души: «Сам погибай, а товарища выручай».

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов имя Суворова вдохновляло солдат на победу. Во время войны был учреждён орден Суворова, и тысячи героев получили эту почётную награду. В советские годы было решено возродить военно-патриотическое воспитание, развитое в царской России, когда юноши с детства отправлялись в кадетские корпуса. Только теперь названы они были Суворовскими училищами. Так они называются и по сей день.

В советские годы было решено возродить военно-патриотическое воспитание, развитое в царской России, когда юноши с детства отправлялись в кадетские корпуса. Только теперь названы они были Суворовскими училищами. Так они называются и по сей день.

Погребён Суворов в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. На его могильной плите всего три слова: «Здесь лежит Суворов».

Источник: сайт Президентской библиотеки

- День в истории

- 24 ноября

Главный виновник: Великий замысел Сталина начать Вторую мировую войну

В своей последней книге «Главный виновник: Великий замысел Пятна начать Вторую мировую войну» Виктор Суворов, военный историк и бывший офицер разведки ГРУ (Главного разведывательного управления генерала Штаб Советской Армии) исследует недавно выпущенные советские документы и переоценивает существующие исторические материалы, чтобы проанализировать стратегический замысел Сталина по завоеванию Европы. Обсуждая книгу на недавней лекции в Институте Кеннана, Суворов опроверг традиционные теории о советском планировании до немецкого вторжения в СССР в 1919 г.41 и выступал за пересмотренный взгляд на истинные намерения Сталина, стоящие за его неоднозначной поддержкой нацистской Германии.

Обсуждая книгу на недавней лекции в Институте Кеннана, Суворов опроверг традиционные теории о советском планировании до немецкого вторжения в СССР в 1919 г.41 и выступал за пересмотренный взгляд на истинные намерения Сталина, стоящие за его неоднозначной поддержкой нацистской Германии.

Согласно Суворову, стратегия Сталина, предшествовавшая Второй мировой войне, выросла из убеждения Ленина в том, что если Первая мировая война не спровоцирует всемирную коммунистическую революцию, то для ее достижения потребуется вторая мировая война. Суворов утверждал, что Сталин рассматривал нацистскую Германию как силу, которая будет сражаться и ослаблять капиталистические страны, чтобы затем советские армии могли пронестись по Европе. Суворов считает, что с этой целью Сталин вступил в сговор с немецкими лидерами, чтобы обойти Версальский договор, запрещавший перевооружение Германии, путем тайной подготовки немецких инженеров и офицеров и предоставления баз и заводов для войны.

Суворов объяснил, как его книга пытается развенчать теорию о том, что Сталин был обманут Гитлером и что Советский Союз стал жертвой нацистской агрессии. Вместо этого он считал, что Сталин не боялся Гитлера и не доверял ему по ошибке. Он также бросил вызов широко распространенному мнению о том, что советская армия была плохо обучена, плохо оснащена и плохо управлялась. Он утверждал, что Советская армия обладает большим количеством высококачественного вооружения и что она в первую очередь подготовлена для наступательной войны. Если бы советская армия планировала оборонительную войну, утверждал Суворов, то она закрепилась бы за безопасными линиями и оставила бы себе достаточно места, чтобы замедлить силы вторжения и перейти в контрнаступление.

Вместо этого он считал, что Сталин не боялся Гитлера и не доверял ему по ошибке. Он также бросил вызов широко распространенному мнению о том, что советская армия была плохо обучена, плохо оснащена и плохо управлялась. Он утверждал, что Советская армия обладает большим количеством высококачественного вооружения и что она в первую очередь подготовлена для наступательной войны. Если бы советская армия планировала оборонительную войну, утверждал Суворов, то она закрепилась бы за безопасными линиями и оставила бы себе достаточно места, чтобы замедлить силы вторжения и перейти в контрнаступление.

Вместо этого Суворов продемонстрировал обратное. Он указал, что пакт о ненападении 1939 года между Советским Союзом и Германией позволил Гитлеру осуществить свои планы вторжения в Польшу, что не только спровоцировало войну в Европе, но и создало общую границу и устранило любую потенциальную буферную зону между советскими и немецкими линиями. Кроме того, Суворов показал, как советские войска сохранили в неприкосновенности ключевые мосты и построили тайники с припасами и боеприпасами, а также авиабазы ближе к этой новой общей границе. Он также обратил внимание на то, как советские войска были сосредоточены на узких полосах земли, проникавших вглубь территории противника, отметив, что такая стратегия не свойственна обороняющейся стране.

Он также обратил внимание на то, как советские войска были сосредоточены на узких полосах земли, проникавших вглубь территории противника, отметив, что такая стратегия не свойственна обороняющейся стране.

Суворов утверждал, что после того, как Германия оккупировала Польшу, разгромила Францию и начала готовиться к вторжению в Великобританию, гитлеровские разведывательные службы обнаружили подготовку Советского Союза к большой войне против Германии. Он утверждает, что это обнаружение привело к плану упреждающей войны Германии и началу вторжения в СССР. Суворов утверждал, что это был единственный ход, которого не ожидал Сталин, так как считал, что Гитлер не нападет на СССР до тех пор, пока Великобритания еще воюет. Несмотря на это, Сталин смог продолжить войну благодаря своим приготовлениям, заключил Суворов.

Автор: Сара Диксон Кламп

Советское и постсоветское обозрение, том 26, выпуск 3 (1999)

- Заголовок:

- Политика Гитлера под микроскопом современных российских ученых: обзорный очерк

- Тип статьи:

- исследовательская статья

- DOI:

- https://doi.

- Язык:

- Английский

- Страницы:

- 291–299

- В:

- Советское и постсоветское обозрение

- В:

- Том 26: Выпуск 3

- Издатель:

- Брилл | Шёнинг

- E-ISSN:

- 1876-3324

- Распечатать ISSN:

- 1075-1262

- Предметы:

- Общий, славяноведение и евразийство, Современная история, История

| Все время | Прошлый год | Последние 30 дней | |

|---|---|---|---|

| Абстрактные просмотры | 105 | 30 | 3 |

| Полнотекстовые просмотры | 98 | 0 | 0 |

| Просмотры и загрузки PDF | 3 | 0 | 0 |

- Заголовок:

- Политика Гитлера под микроскопом современных российских ученых: обзорный очерк

- Тип статьи:

- исследовательская статья

- DOI:

- https://doi.