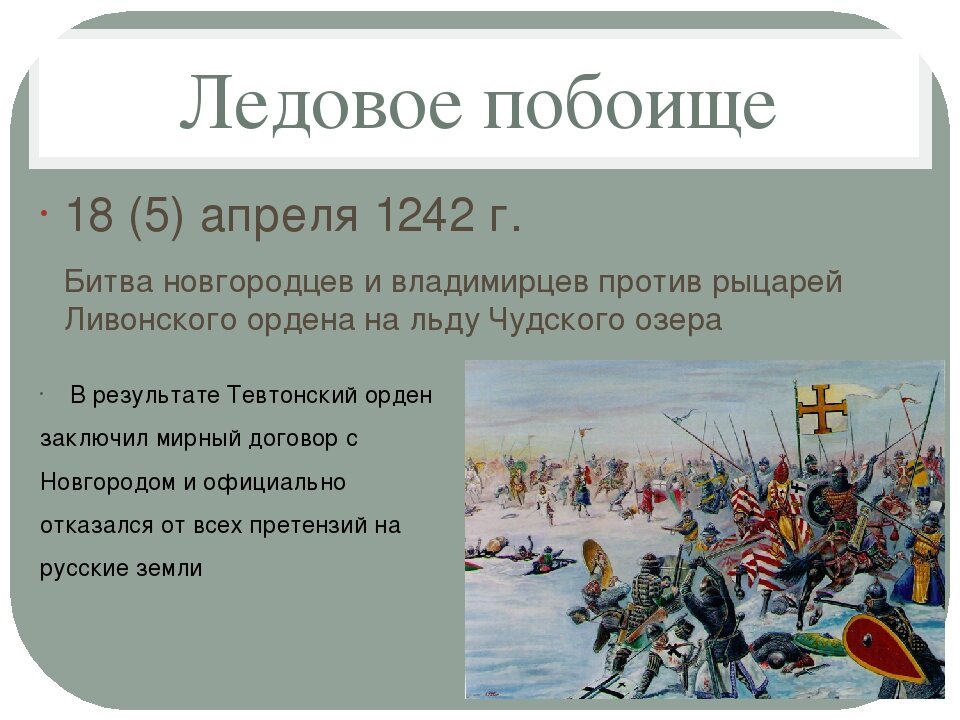

Этот день в истории: 1242 год. Состоялось Ледовое побоище дружины князя Александра Невского и рыцарей Тевтонского ордена

5 апреля 2010, 13:24 — REGNUM

Ледовое побоище. В.М. Назарук. 1982. Исторический музей, Москва

1242 год. 5 апреля на Чудском озере состоялось Ледовое побоище — сражение дружины князя Александра Невского и рыцарей Тевтонского ордена

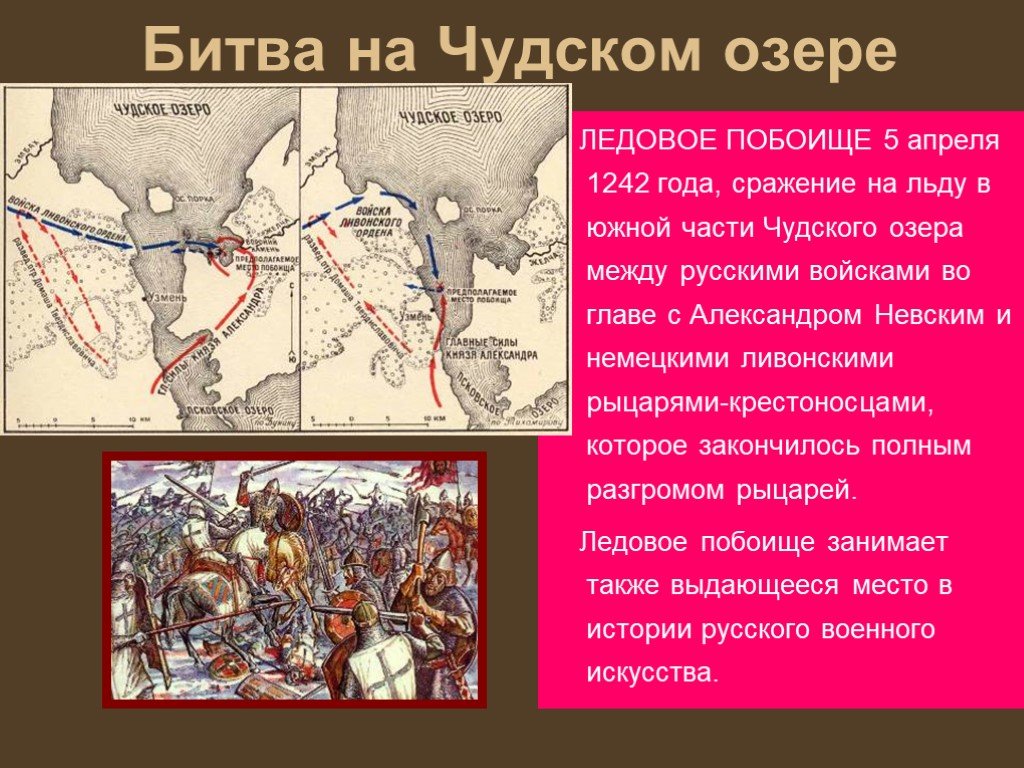

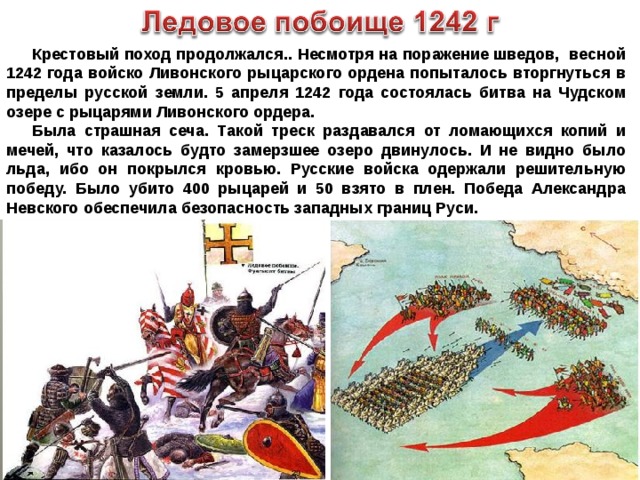

Карта Ледового побоища. 5 апреля 1242 года

«Целый день спешно обследовал Александр Чудское озеро, его берега, протоки. Восточный берег Чудского озера был покрыт городищами-убежищами, к ним недавно добавились укрепления на острове Городец (тогда он вместе с островом Вороньим составлял одно целое). По рекам Желча, Плюсса, Луга население сидело густо, приросло к древней дороге на Юрьев.

Наконец он нашел самое подходящее место для боя. Узмень — ныне Теплое озеро. Сравнительно узкий проток, по берегам поросший лесом — дубом, ольхой, сосной, елью, соединявший Псковское и Чудское озера.

Узмень — место давних споров и стычек с Орденом, чьи владения на другом берегу были хорошо видны Александру с Вороньего Камня — темно-бурой глыбы, возвышающейся метров на пятнадцать.

Осмотрев озеро, Александр и избрал ледяную поверхность Узмени в ½-2 километрах от Вороньего Камня, что поднимался над окрестными лесами. Князь Александр поставил свое войско на мелководном, промерзшем до дна прибрежном участке Узмени. Его боевой порядок почти примыкал к лесистому восточному берегу.

Правое крыло защищала покрытая слабым льдом Си-говица. Перед левым был далекий ледяной обзор. Наступающее по открытому льду немецкое войско было как на ладони, полностью обнаруживая свои силы, построение и направление удара.

Под ногами у русских прочно. Нужно было пропустить немцев, когда они двинутся с той стороны, чтобы уперлись в берег, а потом с двух сторон навалиться и опрокинуть на хрупкую и пористую Сиговицу.

На рассвете 5 апреля 1242 года Александр увидел, как вся масса немецких войск устремилась на русских. Устрашающе размеренно двигался безликий железный клин, сверкающий доспехами, причудливыми шлемами рыцарей в белых плащах с изображением красного меча и креста.

Устрашающе размеренно двигался безликий железный клин, сверкающий доспехами, причудливыми шлемами рыцарей в белых плащах с изображением красного меча и креста.

…Александр с возвышенного места смотрел и ждал. Он уклонился от обычно принятого встречного удара, показной дружинной доблести, он предпочел мудрость. Выставив ночью впереди заслон, он велел, ему стоять как вкопанному, пока весь рыцарский клин не втянется в русские ряды. Заслон волю его выполнил: осыпал голову «свиньи» стрелами, а затем принял ее в копья. Александр подал знак, на солнце сверкнул суздальский лев на княжеском стяге, и на рыцарей устремились главные силы русских, (ной стороны новгородцы, псковичи, карелы, ижорян главе с тысяцким и посадником, с другой — суздальская рать Александра, и «бысть сеча ту велика немцемь и чюди».

Со слов воротившихся из плена рыцарей описание битвы попало в орденскую хронику. Немцы начали с ними бой.

Русские имели много стрелков, которые мужественно приняли первый натиск, (находясь) перед дружиной князя. Видно было, как отряд братьев-рыцарей одолел стрелков; там был слышен звон мечей, и видно было, как рассекались шлемы.

Видно было, как отряд братьев-рыцарей одолел стрелков; там был слышен звон мечей, и видно было, как рассекались шлемы.

С обеих сторон убитые падали на землю. Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены…

Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там одолели…

И Александр, и каждый его соратник сердцем чувствовали победный исход этой жаркой схватки. В тяжелые удары своих мечей они вкладывали все горе свое, всю боль за пережитое Русью.

Русские сражались за правое дело, за родину. Они «исполнишася духом ратным: бяху бо сердца их, акы сердца лвом». Русские лучники внесли полное расстройство в ряды окруженных рыцарей.

Это была дотоле невиданная битва, и казалось, что «труск от копий ломлениа и звук от сечениа мечного» был такой, будто «озеру померзшю двигнутися; и не бе видети леду, покры бо ся кровию».

Замысел Александра удался вполне. Русские люди «кровь свою прольяша» не напрасно, цват рыцарства был разгромлен. «Немци ту падоша, а чудь (эсты) даша плеща» — показали плечи, бежали.

Русские яростно преследовали обратившегося в бегство врага по льду до Суболичьского берега. Было убито одних только рыцарей 400 (из них 200 меченосцев), а 50 попали в плен; немало пало и эстов; некоторые рыцари, спасаясь бегством, сбрасывали тяжелые доспехи и обувь. Посрамленных пленных крестоносцев подводили к Александру.

«Возвратися князь Олександр с победою славною». Рыцарей «ведяхут босы подле коний». Войско шло как было принято: «полк по полце, бьюще в бубны и трубяще во трубы и в сопели». Позади обоз с оружием: возницы телег по давнему обычаю — сидят верхом на упряжных лошадях. Когда войско приблизилось к Пскову, игумены и попы «в ризах со кресты» и «весь народ сретоша его перед градом» «поюще песнь: «Пособивый, господи, кроткому Давыду победити иноплеменьникы и верному князю нашему оружием крестным, и свободити град Плесков от иноязычников рукою Олександровою». Песнопением народ величал — славил русское войско и князя Александра. Все понимали, что с Вороньего Камня он не только увидел поле будущей битвы, но и предвидел ее победоносный исход. (…)

(…)

…Победа на Чудском озере — Ледовое побоище — имела огромное значение для всей Руси и связанных с нею народов; она спасла их от жестокого иноземного ига. Впервые был положен предел грабительскому «натиску на Восток» немецких правителей, который продолжался уже не одно столетие».

Цитируется по: Пашуто В.П. Александр Невский. — М.: Молодая гвардия, 1974

История в лицах

Новгородская летопись:

В лЂто 6750 [1242]. Поиде князь Олександръ с новгородци и с братомь АндрЂемь и с низовци на Чюдьскую землю на НЂмци и зая вси пути и до Пльскова; и изгони князь Пльсковъ, изъима НЂмци и Чюдь, и сковавъ поточи в Новъгородъ, а самъ поиде на Чюдь. И яко быша на земли, пусти полкъ всь в зажития; а Домашь Твердиславичь и Кербетъ быша в розгонЂ, и усрЂтоша я НЂмци и Чюдь у моста, и бишася ту; и убиша ту Домаша, брата посаднича, мужа честна, и инЂхъ с нимь избиша, а инЂхъ руками изъимаша, а инии къ князю прибЂгоша в полкъ, князь же въспятися на озеро, НЂмци же и Чюдь поидоша по нихъ. УзрЂвъ же князь Олександръ и новгородци, поставиша полкъ на Чюдьскомь озерЂ, на Узмени, у ВоронЂя камени; и наЂхаша на полкъ НЂмци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозЂ полкъ, и бысть сЂча ту велика НЂмцемь и Чюди. Богъ же и святая Софья и святою мученику Бориса и ГлЂба, еюже ради новгородци кровь свою прольяша, тЂхъ святыхъ великыми молитвами пособи богъ князю Александру; а НЂмци ту падоша, а Чюдь даша плеща; и, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичьскаго берега; и паде Чюди бещисла, а НЂмець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ. А бишася мЂсяца априля въ 5, на память святого мученика Клавдия, на похвалу святыя Богородица, в суботу. Того же лЂта НЂмци прислаша с поклономь: «безъ князя что есмы зашли Водь, Лугу, Пльсковъ, Лотыголу мечемь, того ся всего отступаемъ; а что есмы изъимали мужии вашихъ, а тЂми ся розмЂнимъ: мы ваши пустимъ, а вы наши пустите»; и таль пльсковьскую пустиша и умиришася. Того же лЂта князь Ярославъ Всеволодичь позванъ цесаремь татарьскымь Батыемь, иде к нему въ Орду.

УзрЂвъ же князь Олександръ и новгородци, поставиша полкъ на Чюдьскомь озерЂ, на Узмени, у ВоронЂя камени; и наЂхаша на полкъ НЂмци и Чюдь и прошибошася свиньею сквозЂ полкъ, и бысть сЂча ту велика НЂмцемь и Чюди. Богъ же и святая Софья и святою мученику Бориса и ГлЂба, еюже ради новгородци кровь свою прольяша, тЂхъ святыхъ великыми молитвами пособи богъ князю Александру; а НЂмци ту падоша, а Чюдь даша плеща; и, гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичьскаго берега; и паде Чюди бещисла, а НЂмець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ. А бишася мЂсяца априля въ 5, на память святого мученика Клавдия, на похвалу святыя Богородица, в суботу. Того же лЂта НЂмци прислаша с поклономь: «безъ князя что есмы зашли Водь, Лугу, Пльсковъ, Лотыголу мечемь, того ся всего отступаемъ; а что есмы изъимали мужии вашихъ, а тЂми ся розмЂнимъ: мы ваши пустимъ, а вы наши пустите»; и таль пльсковьскую пустиша и умиришася. Того же лЂта князь Ярославъ Всеволодичь позванъ цесаремь татарьскымь Батыемь, иде к нему въ Орду.

Цитируется по: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. — М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1950

Мир в это время

В 1242 году никейский император Иоанн III нападает на Фессалоники и подчиняет своей власти императора Иоанна Ангела

Золотой гиперпирон Иоанна III

«Иоанн III Дука Ватац — Никейский император в 1221/1222— 1254 гг. Род. ок. 1192 г. Умер 3 ноября 1254 года Иоанн, женатый на Ирине, дочери Феодора I, после смерти императора унаследовал никейский престол. По свидетельству всех историков, он был отмечен многими достоинствами: был кроток, отличался человеколюбием и бережливостью (Акрополит: 52). Ум соединялся в нем с благородством и твердостью характера; он прекрасно вел и устраивал дела правления, ничего не делал не обдумав и не оставлял ничего недоделанного. На все у него была своя мера, свое правило и свое время. В короткое время Дука увеличил внутреннее благосостояние ромейской империи и в соответствующей мере ее военную силу (Григора: 2; 1). Через два года после своего воцарения ему пришлось выдержать войну против войск крестоносцев, которыми предводительствовали братья покойного императора севастократоры Алексей и Исаак Ласкарисы. Сражение произошло в пределах Пиманина, и Иоанн одержал решительную победу. В то время как значительная часть ромеев была почти разбита, он сам с горстью воинов выиграл все дело — потрясая копьем, бросился на врагов и показал такую отвагу в битве, какой еще не бывало прежде. Эта победа чрезвычайно содействовала возрастанию могущества ромеев и, напротив, унижению и упадку крестоносцев. Более знатные между ними попали в плен. Ласкарисы также были схвачены и ослеплены. Развивая успех, Иоанн осадил занятые крестоносцами ромейские укрепления в Азии и забрал их одно за другим тем легко, потому что ни с какой стороны им не могли оказать помощи (Акрополит: 18). По словам Григоры, он далеко распространил ромейскую империю, показал себя умным, распорядительным кормчим государственного корабля. Снарядив немалое число галер, он отправил их к Эгейским островам и завоевал их все: Лесбос, Хиос, Самос, Икарию, Кос.

Через два года после своего воцарения ему пришлось выдержать войну против войск крестоносцев, которыми предводительствовали братья покойного императора севастократоры Алексей и Исаак Ласкарисы. Сражение произошло в пределах Пиманина, и Иоанн одержал решительную победу. В то время как значительная часть ромеев была почти разбита, он сам с горстью воинов выиграл все дело — потрясая копьем, бросился на врагов и показал такую отвагу в битве, какой еще не бывало прежде. Эта победа чрезвычайно содействовала возрастанию могущества ромеев и, напротив, унижению и упадку крестоносцев. Более знатные между ними попали в плен. Ласкарисы также были схвачены и ослеплены. Развивая успех, Иоанн осадил занятые крестоносцами ромейские укрепления в Азии и забрал их одно за другим тем легко, потому что ни с какой стороны им не могли оказать помощи (Акрополит: 18). По словам Григоры, он далеко распространил ромейскую империю, показал себя умным, распорядительным кормчим государственного корабля. Снарядив немалое число галер, он отправил их к Эгейским островам и завоевал их все: Лесбос, Хиос, Самос, Икарию, Кос. Отправившись затем к Родосу, он взял и его. Когда императорский флот получил такую силу на море, а силы крестоносцев мало-помалу истощались и ослабевали, Иоанн начал вести войны в Европе. Он переправился через Геллеспонт, напал на Херсонес Фракийский и выбил рыцарские гарнизоны из соседних городов — взял Сест, Кардионы, Каллиуполь — одни приступом, другие — с их собственного согласия (Григора: 2; 3). Наконец, латинский император уступил ему крепость Пиги и отказался от всех своих владений в Азии, кроме окрестностей Константинополя и Никомедии. С болгарским царем император в 1235 г. заключил союз и сосватал его дочь за своего сына Феодора. Затем, соединив свои войска, болгары и ромеи стали грозить самому Константинополю. Император Балдуин, обессиленный битвами с болгарами и ромеями, отправился к французскому королю и собрал большое войско, чтобы выступить против Иоанна. С этими силами в 1240 г. он взял Цурул. Ромейский флот был разбит итальянцами. Но это были последние успехи латинян. С начала 40-х гг.

Отправившись затем к Родосу, он взял и его. Когда императорский флот получил такую силу на море, а силы крестоносцев мало-помалу истощались и ослабевали, Иоанн начал вести войны в Европе. Он переправился через Геллеспонт, напал на Херсонес Фракийский и выбил рыцарские гарнизоны из соседних городов — взял Сест, Кардионы, Каллиуполь — одни приступом, другие — с их собственного согласия (Григора: 2; 3). Наконец, латинский император уступил ему крепость Пиги и отказался от всех своих владений в Азии, кроме окрестностей Константинополя и Никомедии. С болгарским царем император в 1235 г. заключил союз и сосватал его дочь за своего сына Феодора. Затем, соединив свои войска, болгары и ромеи стали грозить самому Константинополю. Император Балдуин, обессиленный битвами с болгарами и ромеями, отправился к французскому королю и собрал большое войско, чтобы выступить против Иоанна. С этими силами в 1240 г. он взял Цурул. Ромейский флот был разбит итальянцами. Но это были последние успехи латинян. С начала 40-х гг. они окончательно перешли к обороне, вновь потеряли Цурул и Визию.

они окончательно перешли к обороне, вновь потеряли Цурул и Визию.

Тогда же Иоанн начал постепенно соединять под своей властью ромейские земли. В 1242 г. он двинулся против императора Иоанна Ангела, овладел Рентином и подступил к стенам Фессалоники. Так как у него не было осадных машин, Дука начал производить набеги отдельными отрядами и опустошать окрестности. Ангел был принужден отказаться от императорского титула, принял из рук Дуки титул деспота и поклялся быть его вассалом. Спустя четыре года заговорщики свергли деспота Димитрия и впустили в город императорские войска. Таким образом Фессалоника вошла в состав империи. В 1252 г. был разбит и признал себя вассалом эпирский деспот Михаил. У болгар были отобраны Серры, Мелиника и некоторые другие города (Акрополит: 23, 31, 37, 40, 43-45, 47-48).

Одновременно с военной мощью империи росло и ее экономическое могущество. Все время правления Иоанна его подданные наслаждались миром с турками, которые были отвлечены нашествием монголов. Государь старался обеспечивать все нужды двора за счет собственных ферм, виноградников и пашен и поэтому не имел нужды налагать корыстолюбивую руку на людей простых. В короткое время благосостояние ромеев стало цветущим: закрома у всех переполнились плодами, хлева — скотом и домашней птицей. Из-за того, что в соседних землях свирепствовал голод, все это продавалось с большой прибылью туркам. Для поощрения ремесел Иоанн запретил подданным покупать одежду из иноземных тканей и приказал довольствоваться только тем, что произведено руками самих ромеев.

Государь старался обеспечивать все нужды двора за счет собственных ферм, виноградников и пашен и поэтому не имел нужды налагать корыстолюбивую руку на людей простых. В короткое время благосостояние ромеев стало цветущим: закрома у всех переполнились плодами, хлева — скотом и домашней птицей. Из-за того, что в соседних землях свирепствовал голод, все это продавалось с большой прибылью туркам. Для поощрения ремесел Иоанн запретил подданным покупать одежду из иноземных тканей и приказал довольствоваться только тем, что произведено руками самих ромеев.

Современники находили у Дуки только один недостаток — слабость к женскому полу. После смерти своей супруги Ирины Иоанн женился на Анне, сестре сицилийского короля Манфреда, очень молоденькой девушке. Вместе с ней приехала в Никею в качестве ее воспитательницы женщина по имени Маркесина, отличавшаяся особенной красотой лица и силой взгляда, который, по словам Григоры, можно было сравнить с сетью. Своими любезностями, кокетством и изяществом манер она мало-помалу обратила на себя внимание императора и внушила ему такую любовь, что он уже стал явно предпочитать ее императрице Анне. Впоследствии его страсть к Марке сине дошла до такого неприличия, что он позволил ей носить знаки царского достоинства (Григора: 2; 6-7). Незадолго до смерти Иоанн был поражен апоплексическим ударом, лишился речи и движения. Потом такие припадки стали случаться с ним постоянно. К прочим проявлениям болезни добавилась страшная худоба. В начале ноября 1254 года Иоанн скончался в Нимфее».

Впоследствии его страсть к Марке сине дошла до такого неприличия, что он позволил ей носить знаки царского достоинства (Григора: 2; 6-7). Незадолго до смерти Иоанн был поражен апоплексическим ударом, лишился речи и движения. Потом такие припадки стали случаться с ним постоянно. К прочим проявлениям болезни добавилась страшная худоба. В начале ноября 1254 года Иоанн скончался в Нимфее».

Цитируется по: Рыжов К. Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. Византия. Энциклопедия. М.: Вече, 2001

Материал предоставлен АНО «Руниверс»

Портал системы образования города Нижневартовска

Оцените материал

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

(1 Голосовать)

18 апреля отмечается День воинской славы России – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). Праздник учрежден в 1995 году федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России».

В начале 40-х гг. XIII века, воспользовавшись ослаблением Руси после опустошительного нашествия монголо-татар, немецкие крестоносцы, шведские и датские феодалы решили захватить ее северо-восточные земли. Они попытались овладеть устьем Невы, но в Невской битве 1240 г. были разгромлены новгородским войском. В конце августа – начале сентября 1240 г. крестоносцы Ливонского ордена вторглись в псковскую и новгородскую земли, захватив Изборск, Псков, побережье Финского залива и на месте древней русской крепости Копорье возвели свою. Не дойдя до Новгорода, рыцари занялись грабежом.

Из Новгорода было отправлено посольство к великому владимирскому князю Ярославу с просьбой о помощи. Ярослав, сознавая всю опасность исходившей с Запада угрозы, согласился направить к ним своего сына Александра (князя Александра Невского).

В 1241 г. князь Александр Невский собрал войско в и штурмом взял крепость ливонцев, обезопасив северо-западные границы новгородских земель и обеспечив свой тыл и северный фланг для дальнейшей борьбы. Призвав на помощь войска из Владимира и Суздаля, зимой 1241–1242 гг. изгнал неприятеля из Пскова и Изборска.

Призвав на помощь войска из Владимира и Суздаля, зимой 1241–1242 гг. изгнал неприятеля из Пскова и Изборска.

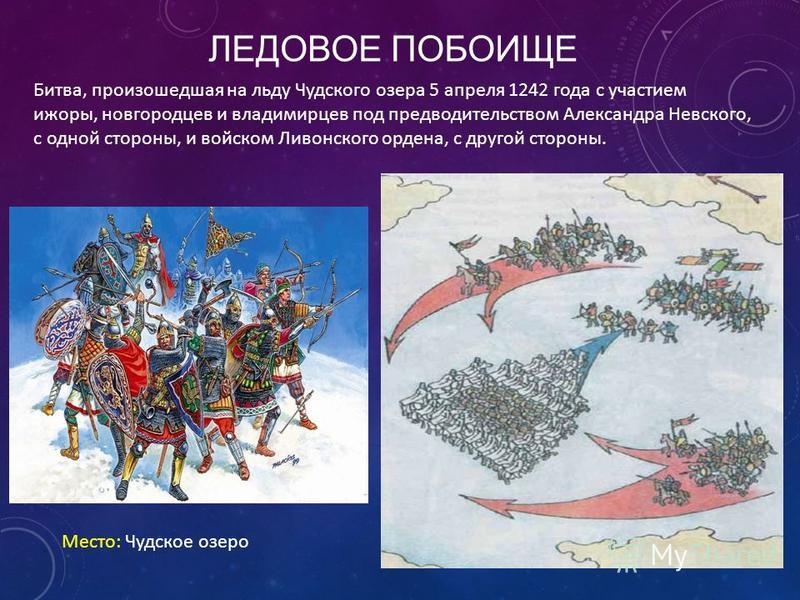

После этого поражения большое войско ливонских рыцарей выступило к Псковскому и Чудскому озерам. Основу войска составляла тяжеловооруженная рыцарская конница, а также пехота, которая по численности многократно превосходила рыцарей. Александр Невский отправил и свое войско к Чудскому озеру, где было решено дать бой. Армии противников сошлись на берегах Чудского озера. Здесь в апреле 1242 г. произошло сражение, которое вошло в историю как Ледовое побоище.

Ливонские рыцари выстроились в хорошо известный боевой клин – «свинью»: тяжелые рыцари разместились на флангах, а воины с легким вооружением – внутри его. Александр Невский противопоставил этой стереотипной тактике рыцарей новое построение русских войск: основные силы он сосредоточил на флангах. Рыцарский клин прорвал центр русского войска. Наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные, закованные в латы рыцари не смогли противостоять русским флангам, клин оказался зажат в клещи и потерял маневренность.

Победа русского войска имела большое политическое и военное значение. Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, продвижение крестоносцев на Восток остановилось. Ледовое побоище явилось первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Наверх

Календарь

| « | Март 2023 | » | ||||

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Плохая погода может объяснить внезапное отступление монголов из Венгрии в 1242 году

Чингисхан. Кредит: Википедия

Кредит: ВикипедияПара исследователей нашла возможное объяснение внезапной и загадочной причины ухода монгольской армии из Восточной Европы в 1242 году, как раз в тот момент, когда казалось, что она готова захватить Венгрию. В своей статье, опубликованной в журнале Nature , Ульф Бюнтген из Швейцарского федерального исследовательского института и Никола Ди Космо из Института перспективных исследований в США описывают исследование, проведенное ими на основе годичных колец деревьев в Венгрии и исторических записей, которые показали, что погода во время монгольского нашествия не особенно подходила для армии, передвигающейся верхом.

В течение сотен лет ученые-историки ломали голову над внезапным отступлением монголов — они завоевали себе путь из Азии в Россию и выиграли все сражения, в которых они участвовали, продвигаясь в Восточную Европу в начале 1200-х годов, когда они резко повернули хвост и направились обратно в Россию, чтобы никогда не вернуться. Некоторые предполагают, что это была монгольская политика, в то время как другие утверждали, что армии в Восточной Европе вели гораздо больше боев, чем ожидали монголы. В этой новой попытке исследователи предполагают, что причина может быть гораздо более приземленной: простая плохая погода.

Некоторые предполагают, что это была монгольская политика, в то время как другие утверждали, что армии в Восточной Европе вели гораздо больше боев, чем ожидали монголы. В этой новой попытке исследователи предполагают, что причина может быть гораздо более приземленной: простая плохая погода.

Лошади, использовавшиеся монголами, отмечают исследователи, выживали, поедая травы, которых было много в азиатских и русских степях — травы, которые были здоровыми и сильными и легкодоступными благодаря нескольким годам хорошей погоды. Но данные годичных колец и некоторые свидетельства в исторических трудах свидетельствуют о том, что зима 1242 года была особенно плохой — не потому, что она была слишком холодной или слишком снежной, а потому, что она была достаточно холодной, чтобы вызвать повсеместное замерзание, которое привело к повсеместному таянию. весной, как раз совпавшей с приходом монголов. Таяние привело к наводнению, потому что, по совпадению, эта часть Венгрии расположена на низких высотах — таяние льда и снега образовали бы лужи, что помешало бы траве хорошо расти той весной, и лошадям осталось мало еды.

Дополнительная информация: Ульф Бюнтген и др. Климатические и экологические аспекты ухода монголов из Венгрии в 1242 г. н.э., Scientific Reports (2016). DOI: 10.1038/srep25606

© 2016 Phys.org

Цитата : Плохая погода может объяснить внезапное отступление монголов из Венгрии в 1242 г. (2016 г., 27 мая) получено 10 марта 2023 г. с https://phys.org/news/2016-05-bad-weather-mongols-sudden-retreat.html

Этот документ защищен авторским правом. Помимо любой добросовестной сделки с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в ознакомительных целях.

Сын Сэма Лоуса | Энциклопедия Первой поправки

Законы «Сын Сэма» запрещают преступникам извлекать выгоду из статей или шоу о своих преступлениях.

Законы «Сын Сэма» запрещают преступникам извлекать выгоду из статей или шоу о своих преступлениях. Однако суды часто отменяли эти законы на основании Первой поправки.

Закон Нью-Йорка требует, чтобы преступная прибыль от любых книг и фильмов доставалась жертвам

Раздел 632a Исполнительного закона Нью-Йорка, широко известный как закон «Сын Сэма», был поспешно принят в 1977 году после того, как серийный убийца Дэвид Берковиц, также известный как «Сын Сэма», продал свои эксклюзивные права на сюжет.

Цель закона состояла в том, чтобы «предотвратить получение лицами, обвиняемыми или осужденными за преступление, прибыли от коммерческой эксплуатации своих преступлений путем заключения контрактов на производство книг, фильмов, журнальных статей, телевизионных шоу и т. п., в которых раскрывается их преступление». воспроизведены» или в которых выражаются «мысли, чувства, мнения или эмоции лица» по поводу преступления.

п., в которых раскрывается их преступление». воспроизведены» или в которых выражаются «мысли, чувства, мнения или эмоции лица» по поводу преступления.

Закон требовал, чтобы любая прибыль, полученная от произведений, описывающих преступление, удерживалась и предоставлялась жертвам. Все полученные деньги будут переданы Совету по делам жертв преступлений Нью-Йорка и будут храниться на условном депонировании в течение пяти лет. Чтобы потребовать средства, потерпевший должен был получить гражданское судебное решение о денежном взыскании против преступника в течение этого периода.

Издатель оспорил закон о сыне Сэма на основании Первой поправки

Преступная деятельность бывшего члена мафии, ставшего информатором Генри Хилла, легла в основу книги Николаса Пиледжи «Умник». Саймон и Шустер успешно оспорили закон Нью-Йорка, который требовал, чтобы прибыль от криминальной истории была доступна жертвам. На этой фотографии, сделанной в феврале 2005 года, Хилл сидит в ресторане в Норт-Платте, штат Небраска. (AP Photo/Nati Harnik, использовано с разрешения Associated Press)

(AP Photo/Nati Harnik, использовано с разрешения Associated Press)26 октября 1989 года издатель Саймон и Шустер подали иск против Совета по делам жертв преступлений штата Нью-Йорк в Окружной суд США в Нью-Йорке.

Речь шла о контракте издателя с бывшим членом мафии Генри Хиллом, чья предыдущая преступная деятельность легла в основу бестселлера Николаса Пиледжи «Умник», а затем и популярного фильма «Славные парни». Федеральный окружной суд, а затем и федеральный апелляционный суд поддержали закон штата Нью-Йорк о сыне Сэма.

Верховный суд признал закон о сыне Сэма неконституционным

Однако в 1991 году в деле Саймон и Шустер против членов Совета по делам жертв преступлений штата Нью-Йорк Верховный суд заявил, что закон является неконституционным ограничением свободы слова на основе содержания по двум причинам.

Во-первых, закон был чрезмерно всеобъемлющим, поскольку он применялся к любому произведению, выражающему мысли или воспоминания автора о преступлении, независимо от того, был ли автор обвинен или осужден.