У Собакевича — Диктанты по русскому языку

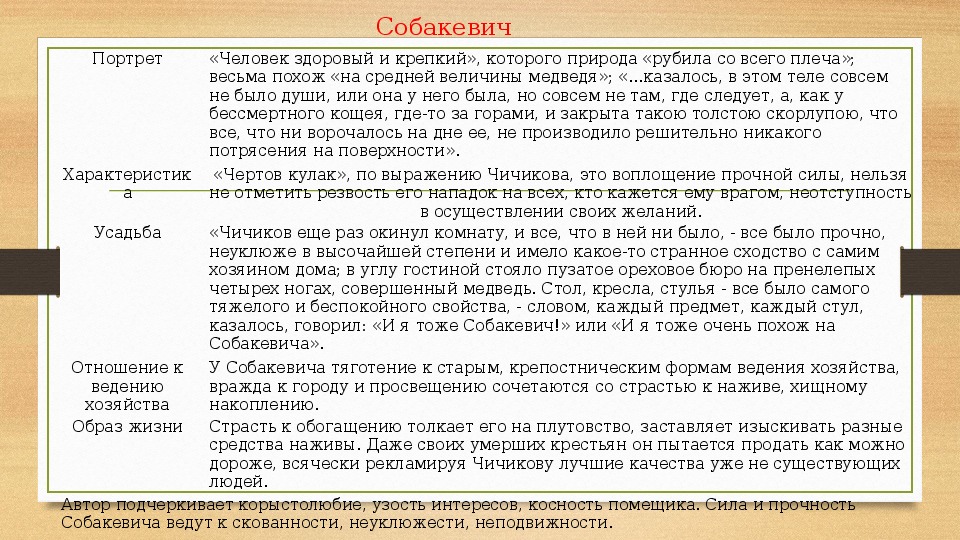

Деревня Собакевича показалась Чичикову довольно велика. Два леса, как два крыла, окружали ее справа и слева. Посреди виднелся деревянный дом с красной крышей и темно-серыми стенами. Было заметно, что при его постройке архитектор беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Архитектор хотел симметрии, хозяин — удобства, вследствие этого он заколотил на одной стороне все окна, и оставил только одно маленькое, понадобившееся для темного чулана.

Сам двор был окружен крепкой и непомерно толстой деревянной решеткой. Помещик, казалось, очень заботился о прочности хозяйственных строений, поэтому на конюшни, сараи и кухни были употреблены толстые бревна, предназначенные на вековое стояние.

На деревенских избах мужиков не было резных узоров и прочих затей, зато все было пригнано плотно и добросовестно. Далее колодец был сделан из такого крепкого дуба, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, что видел Чичиков, было в каком-то крепком, но неуклюжем порядке.

Коляска Чичикова подъехала к крыльцу, на котором сразу же показался лакей. Он ввел Чичикова в сени, где его ожидал сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «Прошу!» — и повел его в комнаты.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, тот ему показался весьма похожим на медведя средней величины. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета. Ходил Собакевич также по-медвежьи: ступни он ставил вкривь и вкось и беспрестанно наступал на чужие ноги.

Есть на свете такие лица, при отделке которых природа не употребляла никаких мелких инструментов, а просто рубила с плеча: хватила топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и пустила на свет. Именно такое лицо было у Собакевича. Чаще он смотрел вниз, шеей не ворочал вовсе и из-за этого редко глядел на того человека, с которым разговаривал. Чичиков еще раз взглянул на него искоса и подумал, что здешний хозяин — совершенный медведь. Его даже звали Михайлом Семеновичем.

Проводив Чичикова в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказав опять: «Прошу!» Чичиков сел, взглянул на.стены и на висевшие на них картины. На картинах были полководцы, изображенные во весь рост. Все эти герои были очень полными и имели такие огромные усы, что дрожь проходила по телу. Хозяин был здоровым и крепким человеком и, видимо, хотел, чтобы комнату его украшали тоже крепкие и здоровые люди. У окна висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета, тоже очень похожий на Собакевича.

Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как вошла хозяйка, дама весьма высокая. Двигалась она степенно и держала голову прямо, как пальма.

— Это моя Феодулия Ивановна! — сказал Собакевич.

Феодулия Ивановна попросила садиться и сделала движение головою, какое обычно делают актрисы, представляющие королев. Затем она уселась на диване и более уже не двинула ни глазом, ни даже бровью.

Все хранили молчание. Чичиков еще раз окинул взглядом комнату. Все в ней было прочно, в высочайшей степени неуклюже и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу гостиной стояло на четырех нелепых ногах пузатое ореховое бюро, напоминавшее медведя. Стол, кресла, стулья, казалось, говорили: «И я тоже очень похож на Собакевича!» (484 слова)

В углу гостиной стояло на четырех нелепых ногах пузатое ореховое бюро, напоминавшее медведя. Стол, кресла, стулья, казалось, говорили: «И я тоже очень похож на Собакевича!» (484 слова)

На даче

На дачеАнтона Чехова

ПАВЕЛ ИЛЬИЧ РАШЕВИЧ ходил взад и вперед, мягко ступая по полу, покрытому русскими пледами, и отбрасывая длинную тень на стену и потолок, а его гость Мейер, заместитель следователя, сидел на диване, подобрав одну ногу. под ним курить и слушать. Часы уже показывали одиннадцать, и в соседней с кабинетом комнате слышались звуки накрываемого стола.

— Что ни говори, — говорил Рашевич, — с точки зрения братства, равенства и прочего, Митька-свинопас, пожалуй, такой же человек, как Гёте и Фридрих Великий; на научной основе, имейте мужество посмотреть фактам в лицо, и вам станет ясно, что голубая кровь не есть простой предрассудок, что это не женское изобретение.Голубая кровь, батенька, имеет историческое оправдание , и не признавать его, по-моему, так же странно, как не признавать рога у оленя. С фактами надо считаться! до сих пор тешитесь иллюзиями равенства, братства и проч.; я неисправимый дарвинист, и для меня такие слова, как родословная, аристократия, благородная кровь, не пустые звуки».

С фактами надо считаться! до сих пор тешитесь иллюзиями равенства, братства и проч.; я неисправимый дарвинист, и для меня такие слова, как родословная, аристократия, благородная кровь, не пустые звуки».

Рашевич проснулся и говорил с чувством. Глаза его блестели, пенсне не держалось на носу, он все нервно пожимал плечами и моргал, а при слове «дарвинист» весело глядел в зеркало и обеими руками расчесывал седую бороду. Он был одет в очень короткую и потертую куртку и узкие брюки; быстрота его движений, его бойкий вид и укороченный жакет казались ему несоответствующими, а его большая миловидная голова с длинными волосами, напоминавшими епископа или поэта-ветерана, казалось, была прикована к телу высокий, долговязый, жеманный юноша. Когда он стоял, широко расставив ноги, его длинная тень напоминала ножницы.

Он любил поговорить, и ему всегда казалось, что он говорит что-то новое и оригинальное. В присутствии Мейера он ощущал необыкновенный поток настроений и наплыв идей.

И вот, наслаждаясь своими мыслями и звучанием собственного голоса и с удовольствием глядя на пухлого, но стройного, аккуратно остриженного, правильного Мейера, Рашевич мечтал о том, как он устроит замуж свою дочь за хорошего человека, и тогда как все его заботы о поместье перейдут к его зятю.

— По-моему, не может быть сомнения, — продолжал Рашевич, все более и более воодушевляясь, — что если Ричард Львиное Сердце или, например, Фридрих Барбаросса храбр и благороден, эти качества пройдут мимо. наследственность своему сыну, вместе с извилинами и бугорками мозга, и если это мужество и благородство души сохраняются в сыне посредством воспитания и упражнений, и если он женится на принцессе, которая также благородна и храбра, эти качества передастся внуку, и так далее, пока не станут родовым признаком и не перейдут органически в плоть и кровь.Благодаря строгому половому отбору, тому, что родовитые семьи инстинктивно остерегались брака с нижестоящими , а юноши знатные не женились на ком попало, высокие, душевные качества передавались из поколения в поколение во всей своей чистоте, сохранялись и с течением времени через упражнение возвышались и возвышались.

Рашевич замер, обеими руками расчесывая бороду; его тень тоже неподвижно стояла на стене, похожая на ножницы.

«Возьмите теперь матушку-Россию», — продолжал он, засунув руки в карманы и вставая то на пятки, то на носки. «Кто ее лучшие люди? Возьмите наших первоклассных художников, писателей, композиторов… Кто они? Все они были дворянского происхождения. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Гончаров, Толстой, они не были дьячковыми детьми».

— Гончаров был купцом, — сказал Мейер.

— Ну, исключение только подтверждает правило. К тому же гениальность Гончарова вполне оспорима. Но опустим имена и обратимся к фактам. Что скажете, батюшка, например, на этот красноречивый факт: когда один из толпы пробивается туда, куда ему прежде не допускали, в общество, в мир учености, литературы, в земство или в суды, заметьте, сама природа прежде всего отстаивает высшие права человечества , и первый вступает в войну с чернью.Как только плебей загоняет себя в место, ему не годное, ибо он начинает болеть, чахнуть, сходить с ума, и вырождаться, и никуда находим ли мы столько тщедушных, невротических развалин, чахоточных и всяких голодающих, как среди этих милых.

Мейер, который все это время сидел неподвижно и молчал, вдруг встал с дивана и посмотрел на часы.

— Прошу прощения, Павел Ильич, — сказал он, — мне пора идти.

Но Павел Ильич, не закончивший своего выступления, обнял его и, насильно посадив на диван, поклялся, что не отпустит его без ужина. И опять Мейер сидел и слушал, но смотрел на Рашевича с недоумением и беспокойством, как будто только теперь начинал его понимать. На его лице выступили красные пятна. И когда наконец вошла служанка и сказала им, что барышни просят их к ужину, он вздохнул с облегчением и первым вышел из кабинета.

За столом в соседней комнате сидели дочери Рашевича, Геня и Ираида, девочки лет двадцати четырех и двадцати двух лет соответственно, обе очень бледные, черноглазые, одного роста. Волосы у Жени были распущены, а у Ираиды — высоко на голове. Прежде чем что-нибудь съесть, они выпили каждый по рюмке горькой настойки с таким видом, как будто выпили ее нечаянно в первый раз в жизни, и оба смутились и расхохотались.

— Не шалите, девочки, — сказал Рашевич.

Женя и Ираида разговаривали друг с другом по-французски, а с отцом и гостьей — по-русски. Перебивая друг друга и смешивая французские слова с русскими, они стали быстро рассказывать, как как раз в это время в августе, в прежние годы, они отправлялись в школу накопительства и как это было весело. Теперь деваться было некуда, и приходилось сидеть дома на даче и лето и зиму без перемен. Такая тоска!

— Не шалите, девочки, — снова сказал Рашевич.

Он сам хотел говорить. Если другие люди разговаривали в его присутствии, он страдал от чувства, похожего на ревность.

— Так вот как, мой милый мальчик, — начал он, ласково глядя на Мейера. «По простоте и доброте сердца нашего и из страха быть заподозренными в отсталости, мы братаемся с, извините, всякой шушерой, проповедуем братство и равенство с ростовщиками и трактирщиками; но если мы бы только подумали, мы бы увидели, как преступно это добродушие. Мы довели дело до того, что судьба цивилизации висит на волоске. Милый мой, то, что наши предки приобрели в течение веков, будет быть завтра, если не сегодня, оскорблены и уничтожены этими современными гуннами…»

После ужина все пошли в гостиную. Женя и Ираида зажгли свечи на рояле, достали ноты. . . . Но их отец продолжал говорить, и нельзя было сказать, когда он кончит. С тоской и досадой смотрели они на своего эгоиста-отца, которому удовольствие болтать и показывать свой ум было, очевидно, дороже и важнее счастья его дочерей. Мейер, единственный молодой человек, когда-либо приходивший в их дом, пришел — знали они — ради их очаровательного, женского общества, но неугомонный старик овладел им и не давал ему отойти ни на шаг.

— Как рыцари запада отражали нашествия монголов, так и мы, пока не поздно, должны объединиться и вместе ударить по врагу, — продолжал Рашевич тоном проповедника, подняв руку. правая рука. — Да явлюсь ли я сброду не Павлом Ильичем, а могучим, грозным Ришаром Львиное Сердце. Откажемся от небрежной сентиментальности, довольно! подходит к нам плебей, мы бросаем ему прямо в уродливое лицо какую-то небрежную фразу: «Прочь лапы! Возвращайся в свою конуру, дворняга!» прямо в его безобразное лицо, — продолжал радостно Рашевич, щелкая перед собою кривым пальцем. «В его уродливом лице!»

— Я не могу этого сделать, — сказал Мейер, отворачиваясь.

«Почему бы и нет?» Рашевич ответил бойко, ожидая продолжительного и интересного спора. «Почему нет?»

«Потому что я сам ремесленник!»

Сказав это, Мейер побагровел, шея как будто распухла, а в глазах действительно блестели слезы.

— Мой отец был простым рабочим, — сказал он грубым, отрывистым голосом, — но я не вижу в этом дурного.

Рашевич ужасно растерялся. Ошарашенный, как будто его поймали на месте преступления, он беспомощно смотрел на Мейера и не знал, что сказать. Женя и Ираида покраснели и склонились над своей музыкой; им было стыдно за своего бестактного отца. Минута прошла в тишине, и было ощущение невыносимого дискомфорта, когда вдруг с какой-то болезненной скованностью и неуместностью прозвучали в воздухе слова:

«Да, я ремесленник и горжусь этим!»

После этого Мейер, неловко спотыкаясь среди мебели, распрощался и быстро прошел в переднюю, хотя его карета еще не стояла у дверей.

— Сегодня ночью вам предстоит темная дорога, — пробормотал Рашевич, следуя за ним. «Луна не взойдет до поздней ночи».

Они вместе стояли на ступеньках в темноте и ждали, когда приведут лошадей. Это было круто.

«Вот падающая звезда», сказал Мейер, кутаясь в пальто.

«В августе их очень много.»

Когда лошади были у дверей, Рашевич пристально посмотрел на небо и сказал со вздохом:

«Явление, достойное пера Фламмариона. ..»

..»

Провожая своего гостя, он ходил взад и вперед по саду, жестикулируя в темноте, не желая верить, что такое странное, глупое недоразумение только что произошло. Ему было стыдно и досадно на себя. Во-первых, крайне неосторожно и бестактно с его стороны было поднять проклятую тему голубых кровей, не выяснив заранее, в каком положении находится его посетитель. Что-то подобное уже случалось с ним раньше; он однажды в вагоне начал бранить немцев, и потом выяснилось, что все лица, с которыми он разговаривал, были немцами. Во-вторых, он чувствовал, что Мейер больше никогда к нему не придет. Эти интеллигенты, поднявшиеся из народа, болезненно чувствительны, упрямы и медленно прощают.

— Плохо, плохо, — пробормотал Рашевич, отплевываясь; у него появилось чувство дискомфорта и отвращения, как будто он съел мыло. «Ах, это плохо!»

Он видел из сада, в окно гостиной, Женю у рояля, очень бледную и испуганную, с распущенными волосами. Она говорила очень, очень быстро. . . . Ираида ходила взад и вперед по комнате, погруженная в свои мысли; но теперь и она заговорила скороговоркой с полным негодования лицом. Они оба говорили одновременно. Рашевич не слышал ни слова, но догадывался, о чем они говорили. Женя, вероятно, жаловалась, что отец своими разговорами прогнал из дома всех приличных людей, а сегодня он прогнал от них единственного знакомого, быть может, жениха, и теперь бедному молодому человеку не будет места в доме. целый район, где он мог найти покой для своей души. И, судя по тому, как отчаянно она всплеснула руками, Ираида, вероятно, говорила об их унылом существовании, об их растраченной молодости. . . .

. . . Ираида ходила взад и вперед по комнате, погруженная в свои мысли; но теперь и она заговорила скороговоркой с полным негодования лицом. Они оба говорили одновременно. Рашевич не слышал ни слова, но догадывался, о чем они говорили. Женя, вероятно, жаловалась, что отец своими разговорами прогнал из дома всех приличных людей, а сегодня он прогнал от них единственного знакомого, быть может, жениха, и теперь бедному молодому человеку не будет места в доме. целый район, где он мог найти покой для своей души. И, судя по тому, как отчаянно она всплеснула руками, Ираида, вероятно, говорила об их унылом существовании, об их растраченной молодости. . . .

Дойдя до своей комнаты, Рашевич сел на кровать и начал раздеваться. Он чувствовал себя угнетенным, и его все еще преследовало то же чувство, как будто он съел мыло. Ему было стыдно. Раздевшись, он посмотрел на свои длинные, жилистые, пожилые ноги и вспомнил, что в уезде его называли «жаба», и после каждого долгого разговора ему всегда становилось совестно. Так или иначе, по какому-нибудь року, всегда случалось, что он начинал кротко, дружелюбно, с добрыми намерениями, называя себя старым студентом, идеалистом, донкихотом, но, сам того не сознавая, постепенно переходил в брань и клевету и что самое удивительное, с совершенной искренностью критиковал науку, искусство и нравы, хотя за последние двадцать лет не читал ни одной книги, нигде не был дальше их провинциального городка и толком не знал, что делается на свете. Если бы он сел писать что-нибудь, если бы это было только письмо с поздравлением, в письме как-то была бы брань. И все это было странно, потому что на самом деле он был человек чувственный, слезоточивый. Неужели им владел какой-нибудь дьявол, который ненавидел и клеветал в нем помимо его воли?

Так или иначе, по какому-нибудь року, всегда случалось, что он начинал кротко, дружелюбно, с добрыми намерениями, называя себя старым студентом, идеалистом, донкихотом, но, сам того не сознавая, постепенно переходил в брань и клевету и что самое удивительное, с совершенной искренностью критиковал науку, искусство и нравы, хотя за последние двадцать лет не читал ни одной книги, нигде не был дальше их провинциального городка и толком не знал, что делается на свете. Если бы он сел писать что-нибудь, если бы это было только письмо с поздравлением, в письме как-то была бы брань. И все это было странно, потому что на самом деле он был человек чувственный, слезоточивый. Неужели им владел какой-нибудь дьявол, который ненавидел и клеветал в нем помимо его воли?

— Плохо, — вздохнул он, ложась под одеяло. «Это плохо.»

Его дочери тоже не спали. Раздался смех и крики, как будто кого-то преследовали; это была Женя в истерике. Чуть позже рыдала и Ираида. Служанка несколько раз пробежала босиком по коридору. . . .

. . .

«Что за дело! Господи!…» — пробормотал Рашевич, вздыхая и ворочаясь из стороны в сторону. «Это плохо.»

Ему приснился кошмар. Ему снилось, что он стоит голый, ростом с жирафа, посреди комнаты и говорит, щелкнув перед собой пальцем:

«В его уродливом лице! В его уродливом лице! В его уродливом лице!»

Он проснулся в испуге и прежде всего вспомнил, что вечером произошло недоразумение, и что Мейер уж точно больше не придет. Вспомнил он и о том, что ему надо платить проценты в банке, искать мужей для дочерей, что надо есть и пить, а под рукой болезнь, старость, неприятности, что скоро зима, и что не было дров. . . .

Было уже девять часов утра. Рашевич медленно оделся, выпил чай и съел два куска хлеба с маслом. Его дочери не спустились к завтраку; они не хотели встречаться с ним, и это ранило его. Он лег на диван в своем кабинете, потом сел за стол и стал писать письмо дочерям. Его рука тряслась, а глаза резали. Он писал, что он стар, никому не нужен и что его никто не любит, и умоляет дочерей забыть его, а когда он умрет, похоронить его на равнине, гроб сдать без церемоний, или тело его отправить в Харьков. в секционный театр. Он чувствовал, что каждая написанная им строчка пахнет злобой и жеманством, но он не мог остановиться и продолжал писать и писать.

в секционный театр. Он чувствовал, что каждая написанная им строчка пахнет злобой и жеманством, но он не мог остановиться и продолжал писать и писать.

«Жаба!» он вдруг услышал из соседней комнаты; это был голос его старшей дочери, голос с шипением негодования. «Жаба!»

«Жаба!» — повторил младший, как эхо. «Жаба!»

малороссийских пледа: напольное покрытие производства Украины из плотной ткани

Гёте и Фридрих Великий: 1749-1832, немецкий автор Фауста ; Фридрих Великий (1712-1786) был королем Пруссии и военачальником.

Ричард Львиное Сердце, или Фридрих Барбаросса: Ричард Львиное Сердце (1157-1199), король Англии, прославившийся своей храбростью; Фридрих Барбаросса (1122-1190) был императором Священной Римской империи и известным воином.

низший Собакевич: Собакевич был ворчливым помещиком и обжорой в романе Гоголя Мертвые души

Гончаров: И. А. Гончаров (1812-1891) русский писатель, написавший Обломов

Фламмарион: Камилла Фламмарион (1842-1925) была французским популяризатором астрономии.

Кихот: герой романа Сервантеса Дон Кихот

| | << | >> В отличие от Толстого, Гоголь уже в своих ранних произведениях подошел к той грани, которая отделяет обыденную, обыденную действительность, доступную всем людям, от вечной тайны, сокрытой от смертных глаз. Он подходит к этой черте то со смехом, то со всей серьезностью. Ему нравится склоняться над пропастью и испытывать агонию головокружения. Он был убежден, что у него хватит сил отступить от нее, когда захочет. Он чувствовал себя связанным с обыденным миром крепкими узами, и вторжения, которые он позволял себе в область таинственного, были в его глазах только приятными путешествиями, не представляющими особой опасности. Но этот фантастический мир кажется Гоголю гораздо более реальным, чем тот мир, где Чичиков хвастается перед Собакевичем своими мертвыми душами и где Пьетак набивает до болезни своих гостей, где копит Плючкин, а Иван Иванович ссорится с Иваном Никифоровичем и т. : «Здесь, воистину, можно сказать: «Побежим, побежим в милое отечество». Но как нам бежать? Как бежать отсюда? Наше отечество – это страна, откуда мы пришли, и там обитает наш Отец». Так говорил Плотин; так чувствовал и учил Гоголь; только смерть и безумие смерти способны пробудить человека от кошмара существования. Об этом говорит нам и «Дневник сумасшедшего» Толстого — не тот короткий неоконченный рассказ, который носит это название, а все, что он написал после 9 лет.0106 Анна Каренина . Его «безумие» заключалось в том, что все, что прежде казалось ему реальным и имеющим твердое существование, теперь представлялось ему иллюзорным, тогда как все, что казалось ему иллюзорным и нереальным, представлялось ему теперь единственной реальностью. Обзор Русский Архив опубликовал в 1868 г. статью Толстого, которая по неизвестным мне причинам с тех пор ни разу не переиздавалась; она называется «Несколько слов о Войне и мире ». В нем есть несколько весьма значительных мест, отражающих отношение Толстого к крепостному праву. Его упрекали в том, что он недостаточно изобразил характер времени 9-го века.0106 Война и мир .

Неприкрашенная правда, та правда, которая идет вразрез с жизненными потребностями человеческой природы, хуже всякой лжи. Так думал Толстой, когда писал «Войну и мир », когда он был еще всецело одержим идеями Аристотеля, когда он боялся безумия и психиатрической лечебницы и надеялся, что ему никогда не придется жить в своем индивидуальном мире. Но когда ему пришлось сказать себе: «Они подтвердили, что я в здравом уме, но я знаю, что я сумасшедший»; когда он чувствовал себя изгнанным из общего для всех мира, тогда он был вынужден, волей-неволей, смотреть на вещи своими глазами, а не чужими. Тогда совсем другим представлялся ему характер аракчеевских дней. Раньше он говорил об «утонченном существовании высших классов». Позже он говорил о жестоких, грубых и униженных «высших классах». Неприкрашенная правда, та правда, которая идет вразрез с жизненными потребностями человеческой природы, хуже всякой лжи. Так думал Толстой, когда писал «Войну и мир », когда он был еще всецело одержим идеями Аристотеля, когда он боялся безумия и психиатрической лечебницы и надеялся, что ему никогда не придется жить в своем индивидуальном мире. Но когда ему пришлось сказать себе: «Они подтвердили, что я в здравом уме, но я знаю, что я сумасшедший»; когда он чувствовал себя изгнанным из общего для всех мира, тогда он был вынужден, волей-неволей, смотреть на вещи своими глазами, а не чужими. Тогда совсем другим представлялся ему характер аракчеевских дней. Раньше он говорил об «утонченном существовании высших классов». Позже он говорил о жестоких, грубых и униженных «высших классах». Внешний вид безупречен и элегантен, но под этой прекрасной внешностью скрываются глупость, пустота, гнусная жестокость, ограниченность, бесчеловечный эгоизм. Ростовы, Безуховы и Болконские на наших глазах превращаются в Собакевичей, Ноздрев и Чичиков. В другом рассказе, тоже неоконченном, «Утро после бала», написанном в 1903 году, когда автору было восемьдесят лет, Толстой с явным намерением противопоставляет свои старые и новые видения. История состоит из двух частей; первый описывает с искусством, не имеющим себе равных в русской литературе ни до, ни после, веселый, нарядный и забавный бал. Это действительно чудесный мяч:

есть музыка и танцы, есть шампанское, молодежь высшего класса, обаятельная и аристократичная; естественно, там есть еще очаровательная барышня и влюбленный в нее молодой человек; это он рассказывает историю. Через час после бала рассказчик, все еще веселый, возбужденный и одержимый своими «утонченными» эмоциями, становится свидетелем совсем другой сцены на улице; татарского дезертира заставляют бросить вызов. И делается это по приказу полковника, отца очаровательной девицы, того самого человека, который, ко всеобщему удовольствию, сам танцевал мазурку с дочерью в конце бала, проявляя такое обаяние и старость. Толстой где-то говорит, что автобиография — лучшая форма литературы. Я думаю, что это не совсем так, да и не может быть так в условиях нашего человеческого существования. Мы все слишком принадлежим тому обществу, в котором живем, и слишком много живем для этого общества, а потому привыкли не только говорить, но и думать так, как требует общество. Написать подлинную историю своей жизни, сделать полное и искреннее признание, то есть рассказать не то, что общество ожидает и требует от нас, а то, что было на самом деле, значило бы сунуть свою шею к позорному столбу. . Общество не прощает тех, кто нарушает его законы; и его приговор беспощаден. Мы все это знаем, и даже самые смелые из нас приспосабливаются к его правилам. Толстого Дневник полностью еще не опубликован, но известные нам автобиографии и мемуары подтверждают сказанное нами. Правду о себе сказать в прямой форме, даже частичную, еще никому не удавалось. Это относится как к « Исповедям» св. Августина, так и к автобиографии Джона Стюарта Милля или к «Дневнику » Ницше Руссо. То же самое и с Ибсеном. Не ищите его в его письмах и воспоминаниях; вы не найдете его там. Но он вложил всего себя в «Дикая утка» и другие свои пьесы. То же самое и с Гоголем; его нет в Признаниях Автора что вы его найдете, а в Dead Souls . Это верно для всех авторов. Нельзя требовать от писателей искренних автобиографий. Художественная литература была изобретена именно для того, чтобы дать людям возможность свободно выражать себя. Кроме того, скажу в Утешение тем, кто боится порвать с традицией, что истина на самом деле не так опасна, как принято считать. Ведь даже если оно будет вынесено на всеобщее обозрение, оно не станет общим достоянием; это исконный указ судьбы. Истину не увидит тот, кому не суждено ее увидеть, хотя бы она и предстала обнаженной на каждом углу. Кроме того, пока существует мир, всегда найдутся люди, которые либо ради мира, либо по неспокойной совести будут возводить ближнему возвышенную ложь. И эти люди всегда были и всегда будут хозяевами человеческой мысли. Как бы то ни было, в автобиографиях правды не больше, чем в биографиях. Тот, кто хочет узнать правду, должен сначала научиться искусству чтения литературных произведений. Это сложное искусство. Уметь читать недостаточно. Вот почему я так долго задерживался на Дневнике сумасшедшего , незавершенной и незавершенной истории. Толстой в своих готовых произведениях упорно твердит, что работает на благо здравого смысла; что его единственная цель состоит в том, чтобы укрепить веру людей в здравый смысл. Только однажды, в этом коротком очерке, он позволил себе назвать то, что происходило в его душе, своими именами. «Они подтвердили, что я в здравом уме, но я знаю, что я сумасшедший». Не следует, однако, забывать, что Толстой не всегда находился в этом состоянии «безумия», даже в последние годы своей жизни. Были только проходные атаки; иногда он жил в своем особом мире, иногда в мире общем для всех. Дикие неразумные ужасы вдруг нахлынули, бог знает откуда исчезли, опрокинув и разбив те сокровища, которые накопил разум; они рассеялись и исчезли, Бог знает как и куда, так же внезапно, как и возникли. И тогда Толстой снова стал нормальным человеком, он был таким же, как все, за исключением некоторых странностей, бледных отблесков прошедших или назревавших бурь. Отсюда неравномерность его характера и поступков, вопиющие противоречия, на которых злонамеренно настаивали его многочисленные враги. Толстой даже больше боялся сумасшествия, чем смерти, но в то же время он ненавидел и презирал свое нормальное состояние всей душой. И его беспокойная, порывистая непоследовательность раскрывает перед нами больше, чем ровная и разумная последовательность его обвинителей. |

Так он думал. Но у судьбы были на него другие планы. Это стало ясно в конце его жизни. Его Мертвые души и Фрагменты, собранные из моей переписки с друзьями , были его Дневник сумасшедшего . Даже Пушкин, который все понимал, не понял настоящего значения Мертвых душ . Он думал, что автор тоскует по России, невежественной, дикой и отсталой от других народов. Но не только в России Гоголь открывает «мертвые души». Все люди, большие и малые, кажутся ему сумасшедшими, безжизненными, автоматами, которые послушно и механически выполняют навязанные им извне заповеди. Они едят, пьют, грешат, размножаются; заикающимся языком они произносят бессмысленные слова. Ни следа свободы воли, ни искры понимания, ни малейшего желания пробудиться от тысячелетнего сна. Хотя никто из них, конечно, ничего не слышал об Аристотеле, но все они глубоко убеждены, что их сон, их жизнь и их общий мир есть единственная высшая, определенная реальность. Переписка на самом деле не более чем комментарий к «Мертвым душам».

Так он думал. Но у судьбы были на него другие планы. Это стало ясно в конце его жизни. Его Мертвые души и Фрагменты, собранные из моей переписки с друзьями , были его Дневник сумасшедшего . Даже Пушкин, который все понимал, не понял настоящего значения Мертвых душ . Он думал, что автор тоскует по России, невежественной, дикой и отсталой от других народов. Но не только в России Гоголь открывает «мертвые души». Все люди, большие и малые, кажутся ему сумасшедшими, безжизненными, автоматами, которые послушно и механически выполняют навязанные им извне заповеди. Они едят, пьют, грешат, размножаются; заикающимся языком они произносят бессмысленные слова. Ни следа свободы воли, ни искры понимания, ни малейшего желания пробудиться от тысячелетнего сна. Хотя никто из них, конечно, ничего не слышал об Аристотеле, но все они глубоко убеждены, что их сон, их жизнь и их общий мир есть единственная высшая, определенная реальность. Переписка на самом деле не более чем комментарий к «Мертвым душам». В нем мы видим тайные стремления, тайные надежды народной души, предстающие в другой форме. Здесь снова Вии, колдуны, ведьмы и демоны, вся фантасмагория, о которой мы уже говорили.

В нем мы видим тайные стремления, тайные надежды народной души, предстающие в другой форме. Здесь снова Вии, колдуны, ведьмы и демоны, вся фантасмагория, о которой мы уже говорили.

Если мы представляем себе эти времена как особенно жестокие и жестокие, то только потому, что романы, рассказы и легенды того периода сохранилось только то, что было исключительно жестоким или поразительно диким».

Если мы представляем себе эти времена как особенно жестокие и жестокие, то только потому, что романы, рассказы и легенды того периода сохранилось только то, что было исключительно жестоким или поразительно диким». Нет уже даже гоголевского смеха, только его слезы.

Нет уже даже гоголевского смеха, только его слезы. — мировая галантность. Я сказал, что сцена на балу описана Толстым с неподражаемым искусством; с не меньшей силой и чувством описаны пытки татарина. Я не буду цитировать отрывки, так как история хорошо известна. Важным моментом является сравнение и противопоставление двух способов смотреть на реальность. И, рассматривая все творчество Толстого, можно сказать, конечно метафорически и с известными оговорками, что в юности Толстой описывал жизнь как увлекательный бал; а позже, когда он состарился, это было похоже на перчатку. Когда он был стар, не только время Аракчеева и Николая I казалось ему безумным и тягостным кошмаром; он не мог вынести даже нашего сравнительно мягкого поведения. Невыносимой для него стала собственная семья, та семья, которую он так идиллически описал в Анна Каренина . И он видел себя в таком же отвратительном виде, как и люди, с которыми он жил. Как сказано в Писании, надо ненавидеть отца и мать, жену и детей и даже самого себя; для человека, отгороженного от общего для всех мира мира, видимо, иного пути нет.

— мировая галантность. Я сказал, что сцена на балу описана Толстым с неподражаемым искусством; с не меньшей силой и чувством описаны пытки татарина. Я не буду цитировать отрывки, так как история хорошо известна. Важным моментом является сравнение и противопоставление двух способов смотреть на реальность. И, рассматривая все творчество Толстого, можно сказать, конечно метафорически и с известными оговорками, что в юности Толстой описывал жизнь как увлекательный бал; а позже, когда он состарился, это было похоже на перчатку. Когда он был стар, не только время Аракчеева и Николая I казалось ему безумным и тягостным кошмаром; он не мог вынести даже нашего сравнительно мягкого поведения. Невыносимой для него стала собственная семья, та семья, которую он так идиллически описал в Анна Каренина . И он видел себя в таком же отвратительном виде, как и люди, с которыми он жил. Как сказано в Писании, надо ненавидеть отца и мать, жену и детей и даже самого себя; для человека, отгороженного от общего для всех мира мира, видимо, иного пути нет.

Ни одно из этих произведений не говорит нам самого интимного, самого глубокого, действительно индивидуального об их авторе. Мужчины раскрывают самую болезненную и значимую правду только тогда, когда не говорят прямо о себе. Если бы Достоевский оставил нам свою автобиографию, она ничем не отличалась бы от биографии, написанной Страховым; он бы описал нам красивая сторона его жизни. Но настоящий Достоевский, как сказал нам сам Страхов, находится в «Записках из подполья» и Свидригайлове «Преступление и наказание» .

Ни одно из этих произведений не говорит нам самого интимного, самого глубокого, действительно индивидуального об их авторе. Мужчины раскрывают самую болезненную и значимую правду только тогда, когда не говорят прямо о себе. Если бы Достоевский оставил нам свою автобиографию, она ничем не отличалась бы от биографии, написанной Страховым; он бы описал нам красивая сторона его жизни. Но настоящий Достоевский, как сказал нам сам Страхов, находится в «Записках из подполья» и Свидригайлове «Преступление и наказание» . Но, скажете вы, должны ли мы верить истине, как верили и верят лжи? Является ли это возможным? Знаем ли мы, что правда даст нам? Но надо признать, что ложь, которой мы поклоняемся, не дала нам очень многого…

Но, скажете вы, должны ли мы верить истине, как верили и верят лжи? Является ли это возможным? Знаем ли мы, что правда даст нам? Но надо признать, что ложь, которой мы поклоняемся, не дала нам очень многого… Именно по этой причине так ценны черновые наброски и поспешно набросанные на бумагу заметки. Набросок, несколько слов, наполовину сформированная мысль часто могут сказать нам больше, чем законченная работа; человек еще не успел приспособить свои взгляды к требованиям общества. Введение, которое должно было подготовить начало, и заключение, завершающее его, отсутствуют. Грубая, голая правда возвышается во весь рост, как скала над водой, и никто еще не пытался «оправдать» ее суровую дикость, ни сам автор, ни его кропотливый биограф.

Именно по этой причине так ценны черновые наброски и поспешно набросанные на бумагу заметки. Набросок, несколько слов, наполовину сформированная мысль часто могут сказать нам больше, чем законченная работа; человек еще не успел приспособить свои взгляды к требованиям общества. Введение, которое должно было подготовить начало, и заключение, завершающее его, отсутствуют. Грубая, голая правда возвышается во весь рост, как скала над водой, и никто еще не пытался «оправдать» ее суровую дикость, ни сам автор, ни его кропотливый биограф. Эта исповедь дает нам ключ к самому главному и значительному в тайной жизни Толстого.

Эта исповедь дает нам ключ к самому главному и значительному в тайной жизни Толстого.