Бархатная революция. Бархатные революции в Восточной Европе

Бархатная революция. Бархатные революции в Восточной Европе

Выражение «бархатная революция» появилось в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Он не в полной мере отражает характер событий, описываемых в социальных науках как «революция». Этот термин всегда означает качественные, фундаментальные, глубокие изменения в социальной, экономической и политической сферах, которые приводят к трансформации всей общественной жизни, изменению модели устройства общества.

Содержание

- 1 Что это такое?

- 2 События в Чехословакии

- 3 Причины «бархатной революции»

- 4 Национальный фактор

- 5 Влияние СССР

- 6 Слабость политических партий

- 7 Возможно ли было избежать этих событий?

- 8 Почему не вмешалось руководство СССР?

- 9 Сущность осуществившихся перемен

- 10 Общее направление движений

- 11 Бархатные революции в Европе: итоги преобразований

- 12 Какие силы пришли к власти?

- 13 Политическая обстановка к концу 1990-х

Что это такое?

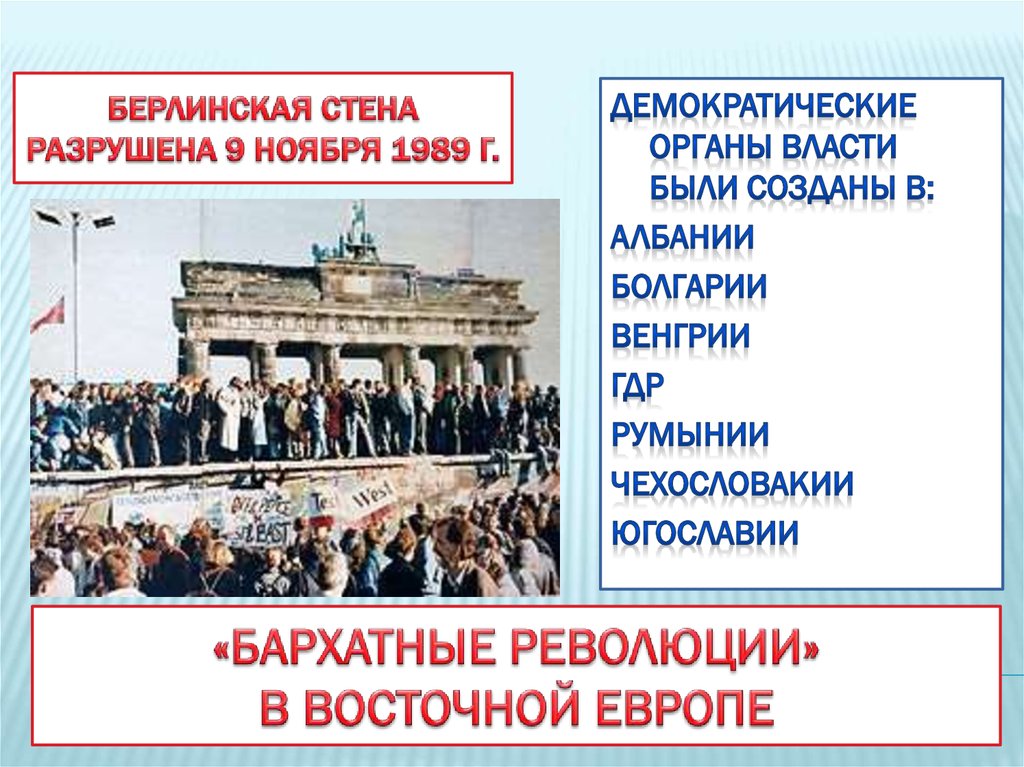

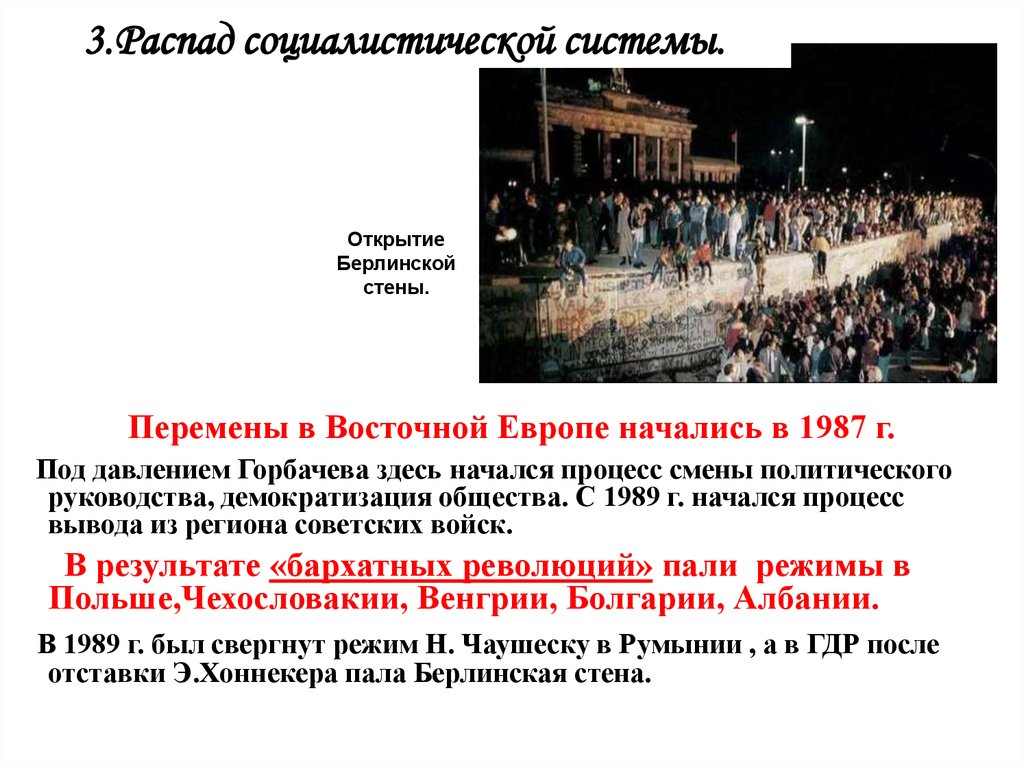

«Бархатная революция» — это общее название судебных процессов, которые проходили в государствах Центральной и Восточной Европы в период с конца 1980-х до начала 1990-х годов. Падение Берлинской стены в 1989 году стало их символом.

Падение Берлинской стены в 1989 году стало их символом.

Эти политические потрясения были названы «бархатной революцией», потому что в большинстве государств они проводились бескровно (за исключением Румынии, где против бывшего диктатора Н. Чаушеску и его жены произошли вооруженное восстание и несанкционированные репрессалии). События повсюду, кроме Югославии, происходили относительно быстро, почти мгновенно. На первый взгляд поражает сходство их сочинений и совпадение во времени. Однако давайте посмотрим на причины и суть этих потрясений — и мы увидим, что эти совпадения не случайны. Эта статья даст краткое определение термина «бархатная революция» и поможет разобраться в ее причинах.

События и судебные процессы, имевшие место в Восточной Европе в конце 1980-х — начале 1990-х годов, интересуют политиков, ученых и широкую общественность. В чем причины революции? А в чем их суть? Попробуем ответить на эти вопросы. Первым из серии подобных политических событий в Европе была «Бархатная революция» в Чехословакии. Начнем с нее.

Начнем с нее.

События в Чехословакии

В ноябре 1989 г в Чехословакии произошли коренные изменения. «Бархатная революция» в Чехословакии привела к бескровному свержению коммунистического режима после протестов. Решающим толчком стала студенческая демонстрация, организованная 17 ноября в память о Яне Оплетале, чешском студенте, погибшем во время протестов против нацистской оккупации государства. В результате событий 17 ноября пострадали более 500 человек.

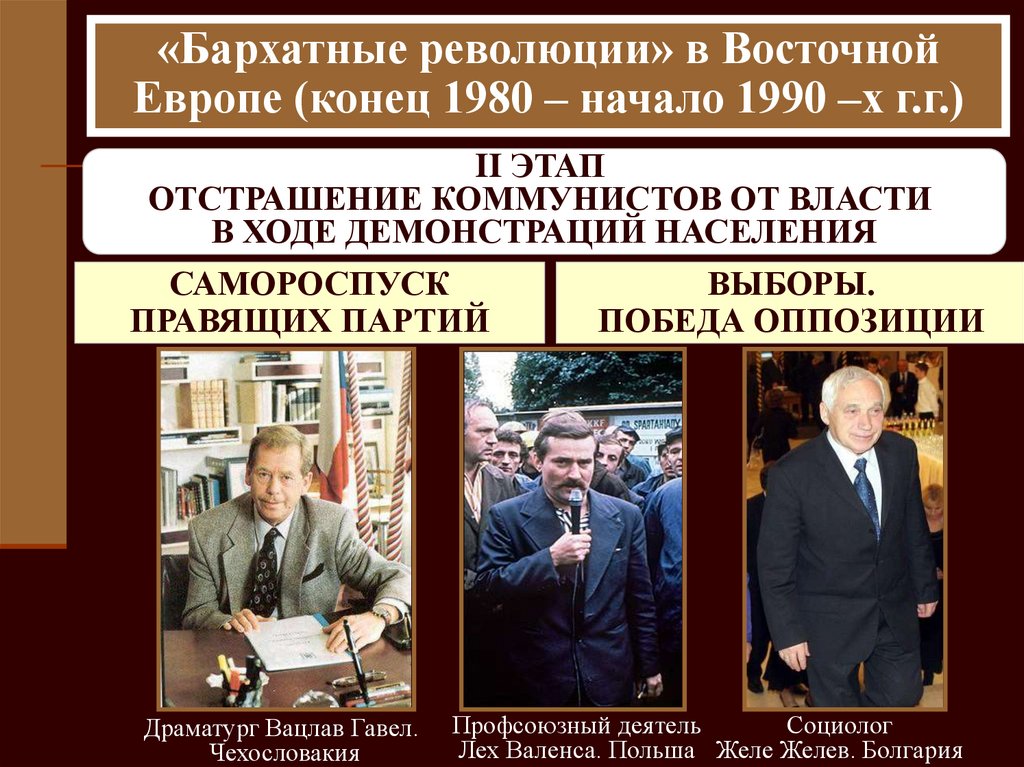

20 ноября студенты объявили забастовку, и во многих городах начались массовые демонстрации. 24 ноября первый секретарь и некоторые другие лидеры Коммунистической партии страны подали в отставку. 26 ноября в центре Праги прошел большой митинг, на котором присутствовало около 700 000 человек. 29 ноября парламент отменил конституционное положение о руководстве Коммунистической партии. 29 декабря 1989 года Александр Дубчек был избран председателем парламента, а Вацлав Гавел — президентом Чехословакии. Причины «бархатной революции» в Чехословакии и других странах будут описаны ниже. Также мы познакомимся с мнениями авторитетных экспертов.

Также мы познакомимся с мнениями авторитетных экспертов.

Причины «бархатной революции»

В чем причины столь радикального коллапса социальной системы? Ряд ученых (например, В.К. Волков) видят внутренние объективные причины революции 1989 г в разрыве между производительными силами и характером производственных отношений. Тоталитарные или авторитарно-бюрократические режимы стали препятствием для научно-технического и экономического прогресса стран, они тормозили процесс интеграции даже в рамках СЭВ. Почти полувековой опыт стран Юго-Восточной и Центральной Европы показал, что они сильно отстают от передовых капиталистических государств, даже от тех, с которыми когда-то находились на одном уровне. Для Чехословакии и Венгрии это противостояние с Австрией, для ГДР — с ФРГ, для Болгарии — с Грецией. ГДР, лидер СЭВ, по данным ООН, в 1987 году по размеру ВВП на душу населения была только 17-й в мире, Чехословакия — 25-й, СССР — 30-й. Увеличился разрыв в уровне жизни, качестве медицинского обслуживания, социальной защиты, культуры и образования.

Отставание от стран Восточной Европы стало приобретать постановочный характер. Система контроля с централизованным жестким планированием, а также сверхмонополия, так называемая командно-административная система, привели к неэффективности производства, к его упадку. Это стало особенно очевидным в 1950-е и 1980-е годы, когда в этих странах задержалась новая фаза научно-технической революции, которая вывела Западную Европу и США на новый уровень «постиндустриального» развития. Постепенно, к концу 1970-х годов, началась тенденция превращения социалистического мира во второстепенную социально-политическую и экономическую силу на мировой арене. Только в военно-стратегической сфере он сохранил сильные позиции, да и то в основном за счет военного потенциала СССР.

Национальный фактор

Еще одним мощным фактором, определившим «бархатную революцию» 1989 года, была национальная революция. Национальная гордость, как правило, ущемлялась тем, что авторитарно-бюрократический режим напоминал советский. Бестактные действия советского руководства и представителей СССР в этих странах, их политические ошибки действовали в том же направлении. То же самое наблюдалось в 1948 году, после разрыва отношений между СССР и Югославией (который впоследствии привел к «бархатной революции» в Югославии), во время судебных процессов по модели довоенной Москвы и т.д. Стороны, в свою очередь, перенимая догматический опыт СССР, они способствовали смене местных режимов советского образца. Все это породило ощущение, что такая система навязывается извне. Этому способствовало вмешательство руководства СССР в события, произошедшие в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году (позже «бархатная революция» произошла в Венгрии и Чехословакии). Идея «доктрины Брежнева», то есть ограниченного суверенитета, прочно вошла в умы людей. Большинство населения, сравнивая экономическое положение своей страны с положением своих соседей на Западе, невольно начало связывать воедино политические и экономические проблемы. Нарушение национальных настроений, общественно-политическое недовольство оказывали влияние в одном направлении.

Бестактные действия советского руководства и представителей СССР в этих странах, их политические ошибки действовали в том же направлении. То же самое наблюдалось в 1948 году, после разрыва отношений между СССР и Югославией (который впоследствии привел к «бархатной революции» в Югославии), во время судебных процессов по модели довоенной Москвы и т.д. Стороны, в свою очередь, перенимая догматический опыт СССР, они способствовали смене местных режимов советского образца. Все это породило ощущение, что такая система навязывается извне. Этому способствовало вмешательство руководства СССР в события, произошедшие в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году (позже «бархатная революция» произошла в Венгрии и Чехословакии). Идея «доктрины Брежнева», то есть ограниченного суверенитета, прочно вошла в умы людей. Большинство населения, сравнивая экономическое положение своей страны с положением своих соседей на Западе, невольно начало связывать воедино политические и экономические проблемы. Нарушение национальных настроений, общественно-политическое недовольство оказывали влияние в одном направлении. В результате начались кризисы. 17 июня 1953 года кризис произошел в ГДР, в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии и в Польше он повторялся неоднократно в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах. Однако положительного решения у них не было. Эти кризисы только способствовали дискредитации существующих режимов, накоплению так называемых идеологических изменений, которые обычно предшествуют политическим изменениям, и формированию негативной оценки правящих партий.

В результате начались кризисы. 17 июня 1953 года кризис произошел в ГДР, в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии и в Польше он повторялся неоднократно в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах. Однако положительного решения у них не было. Эти кризисы только способствовали дискредитации существующих режимов, накоплению так называемых идеологических изменений, которые обычно предшествуют политическим изменениям, и формированию негативной оценки правящих партий.

Влияние СССР

В то же время они показали, почему авторитарные бюрократические режимы были стабильны: они принадлежали УВД, «социалистическому содружеству» и находились под давлением руководства СССР. Любая критика существующей действительности, любая попытка адаптировать теорию марксизма с точки зрения творческого понимания с учетом существующей реальности объявлялись «ревизионизмом», «идеологическим саботажем» и так далее. Отсутствие плюрализма в духовной сфере, единообразие в культуре и идеологии привели к двойному менталитету, к политической пассивности населения, к конформизму, что морально развратило личность. Это, конечно, несовместимо с прогрессивными интеллектуальными и творческими силами.

Это, конечно, несовместимо с прогрессивными интеллектуальными и творческими силами.

Слабость политических партий

Революционные ситуации все чаще стали возникать в странах Восточной Европы. Наблюдая за тем, как в СССР разворачивалась перестройка, жители этих стран ожидали аналогичных реформ у себя на родине. Однако в решающий момент проявилась слабость субъективного фактора, а именно отсутствие зрелых политических партий, способных произвести большие изменения. За долгое время своего безудержного правления партии власти утратили творческую жилку, способность обновляться. Утратил политический характер, ставший лишь продолжением государственной бюрократической машины, все больше терял связь с народом. Эти партии не доверяли интеллигенции, не уделяли должного внимания молодежи, не могли найти с ней общий язык. Их политика потеряла доверие населения, особенно после того, как руководство все больше разъедалось коррупцией, личное обогащение начало процветать и моральные ориентиры были потеряны. Стоит отметить репрессии против недовольных, «диссидентов», которые практикуются в Болгарии, Румынии, ГДР и других странах.

Стоит отметить репрессии против недовольных, «диссидентов», которые практикуются в Болгарии, Румынии, ГДР и других странах.

На первый взгляд могущественные и монополистические партии власти, отделившись от государственного аппарата, начали постепенно распадаться. Споры, возникшие из-за прошлого (оппозиция возлагала ответственность за кризис на коммунистические партии), борьба между «реформаторами» и «консерваторами» внутри них — все это в какой-то мере парализовало деятельность этих партий, они постепенно теряли их боеспособность. И даже в таких условиях, когда политическая борьба сильно обострилась, все еще надеялись на монополию на власть, но просчитались.

Возможно ли было избежать этих событий?

Неизбежна ли «бархатная революция»? Вряд ли этого можно было избежать. В основном это связано с внутренними причинами, о которых мы уже упоминали. То, что произошло в Восточной Европе, во многом является результатом навязанной модели социализма, отсутствия свободы развития.

Начавшаяся в СССР перестройка, казалось, дала толчок социалистическому обновлению. Но многие лидеры восточноевропейских стран не смогли понять неотложности радикальной реорганизации всего общества, они не смогли принять сигналы, посланные самим временем. Привыкшие только к получению указаний сверху, массы партии оказались дезориентированными в этой ситуации.

Почему не вмешалось руководство СССР?

Но почему, предвидя грядущие перемены в странах Восточной Европы, советское руководство не вмешалось в ситуацию и не отстранило от власти бывших лидеров, которые своими консервативными действиями только усилили недовольство населения?

Во-первых, не могло быть и речи о сильном давлении на эти государства после апрельских событий 1985 года, вывода Советской армии из Афганистана и провозглашения свободы выбора. Это было ясно оппозиции и руководству стран Восточной Европы. Одних это обстоятельство разочаровало, других вдохновило».

Во-вторых, на многосторонних и двусторонних переговорах и встречах 1986–1989 годов руководство СССР неоднократно заявляло о пагубном характере застоя. Но как вы на это отреагировали? Большинство глав государств в своих действиях не проявили стремления к переменам, предпочитая провести лишь минимум необходимых изменений, которые не затронули весь механизм системы власти, сложившейся в этих странах. Итак, только на словах руководство БКП приветствовало перестройку в СССР, пытаясь сохранить нынешний режим личной власти с помощью многих потрясений в стране. Лидеры КПК (М. Якеш) и СЕПГ (Э. Хонеккер) сопротивлялись изменениям, пытаясь ограничить их надеждами на провал предполагаемой перестройки в СССР, влиянием советского примера. Они все еще надеялись, что при относительно хорошем уровне жизни они пока смогут обойтись без серьезных реформ.

Но как вы на это отреагировали? Большинство глав государств в своих действиях не проявили стремления к переменам, предпочитая провести лишь минимум необходимых изменений, которые не затронули весь механизм системы власти, сложившейся в этих странах. Итак, только на словах руководство БКП приветствовало перестройку в СССР, пытаясь сохранить нынешний режим личной власти с помощью многих потрясений в стране. Лидеры КПК (М. Якеш) и СЕПГ (Э. Хонеккер) сопротивлялись изменениям, пытаясь ограничить их надеждами на провал предполагаемой перестройки в СССР, влиянием советского примера. Они все еще надеялись, что при относительно хорошем уровне жизни они пока смогут обойтись без серьезных реформ.

Глава ГДР сказал, что не стоит учить их жить, когда в магазинах СССР «нет даже соли». В тот вечер люди вышли на улицы, положив начало краху ГДР. Н. Чаушеску в Румынии был залит кровью, делая ставку на репрессии. А там, где реформы проводились с сохранением старых структур и не привели к плюрализму, настоящей демократии и рынку, они только способствовали неконтролируемым процессам и распаду.

стало ясно, что без военного вмешательства СССР, без его подстраховки на стороне режимов эксплуатации их запас устойчивости оказался невелик. Также необходимо учитывать психологические настроения горожан, которые сыграли немаловажную роль, так как люди хотели измениться.

Западные страны также были заинтересованы в приходе к власти оппозиционных сил. Они оказали финансовую поддержку этим силам в избирательных кампаниях.

Результат был одинаковым во всех странах: во время передачи власти на договорной основе (в Польше), истощение доверия к программам реформ SSWP (в Венгрии), забастовки и массовые демонстрации (в большинстве стран) или Восстание («бархатная революция» в Румынии) власть перешла в руки новых партий и политических сил. Это был конец эпохи. Так в этих странах произошла «бархатная революция».

Сущность осуществившихся перемен

По этому поводу Ю. К. Князев указывает на три точки зрения.

- Первый. В четырех государствах («бархатная революция» в ГДР, Болгарии, Чехословакии и Румынии) в конце 1989 г произошли народно-демократические революции, благодаря которым стал реализовываться новый политический курс.

Революционные изменения 1989–1990 годов в Польше, Венгрии и Югославии были быстрым завершением эволюционных процессов. В Албании аналогичные изменения начались с конца 1990-х годов.

Революционные изменения 1989–1990 годов в Польше, Венгрии и Югославии были быстрым завершением эволюционных процессов. В Албании аналогичные изменения начались с конца 1990-х годов. - В третьих. Эти события были контрреволюциями, а не революциями, поскольку они носили антикоммунистический характер и были направлены на отстранение правящих рабочих и коммунистических партий от власти, а не на поддержку социалистического выбора.

- В соответствии с. «Бархатные революции» в Восточной Европе — всего лишь перипетии наверху, благодаря которым к власти пришли альтернативные силы, не имевшие четкой программы социальной реорганизации, а потому обреченные на поражение и скорый уход с политической арены страны.

Общее направление движений

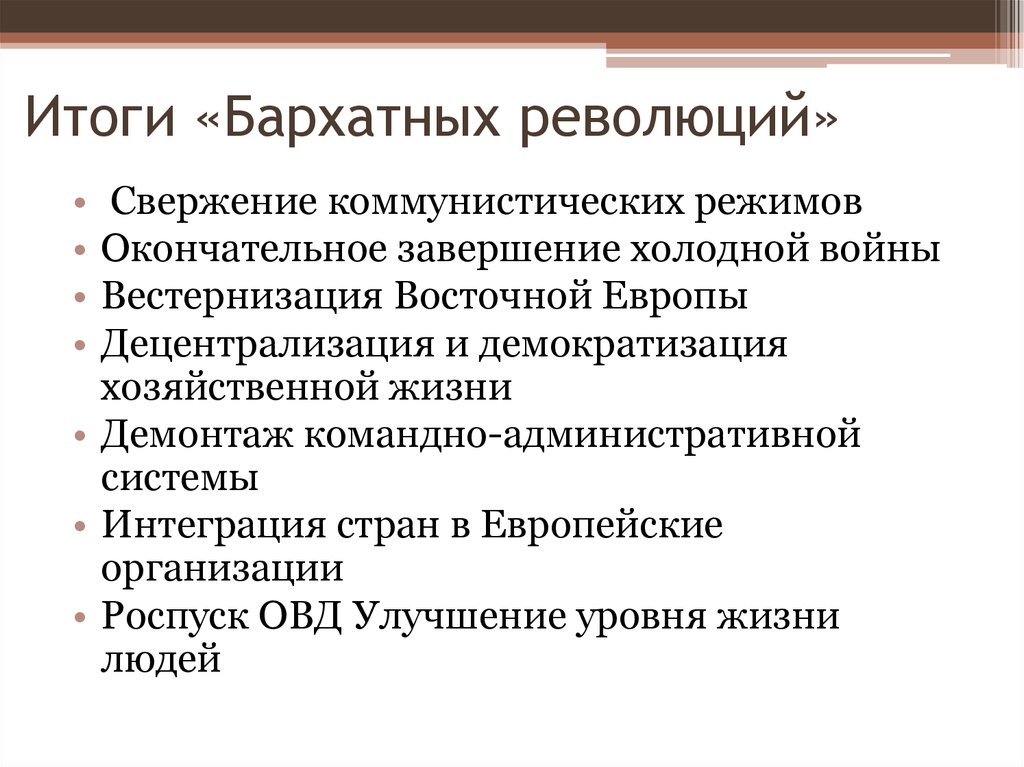

Однако общее направление движения было односторонним, несмотря на разнообразие и специфику разных стран. Это были протесты против тоталитарных и авторитарных режимов, серьезных нарушений свобод и прав граждан, против существующей в обществе социальной несправедливости, коррупции властных структур, незаконных привилегий и низкого уровня жизни населения.

Это был отказ от однопартийной государственной административно-командной системы, которая погрузила все страны Восточной Европы в глубокий кризис и не нашла достойного выхода из ситуации. Другими словами, мы говорим о демократических революциях, а не о переворотах наверху. Об этом свидетельствуют не только многочисленные митинги и демонстрации, но и результаты всеобщих выборов, впоследствии проведенных в каждой из стран.

«Бархатные революции» в Восточной Европе были не только «против», но и «за». За установление истинной свободы и демократии, социальной справедливости, политического плюрализма, улучшения духовной и материальной жизни населения, признания общечеловеческих ценностей, эффективной экономики, развивающейся по законам гражданского общества.

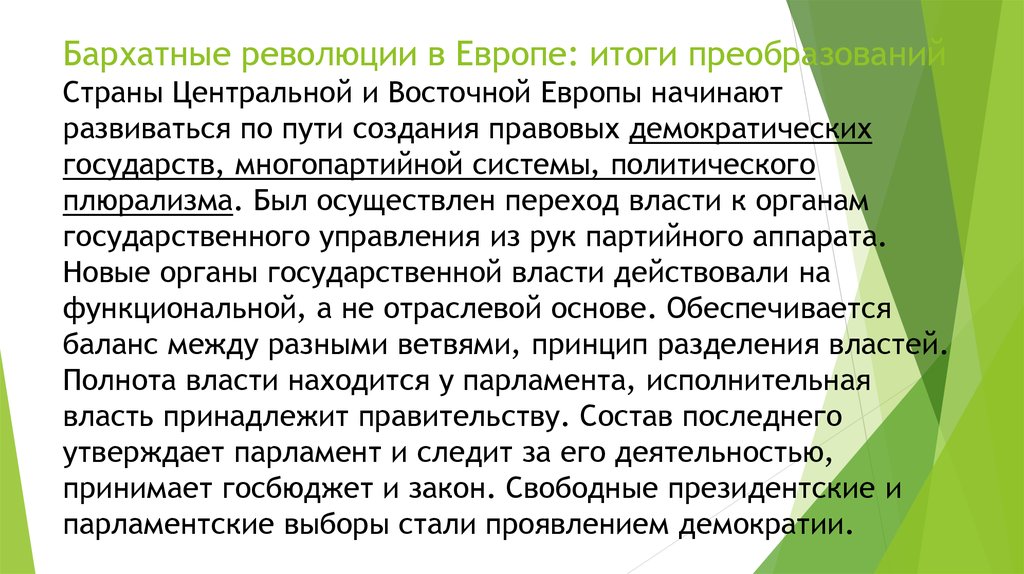

Бархатные революции в Европе: итоги преобразований

Страны ЦВЕ (Центральная и Восточная Европа) начинают развиваться по пути создания демократий верховенства закона, многопартийной системы и политического плюрализма. Осуществлена передача власти руководящим органам из рук партийного аппарата. Новые органы управления действовали на функциональной, а не отраслевой основе. Обеспечивается баланс между ветвями власти, принцип разделения властей.

Осуществлена передача власти руководящим органам из рук партийного аппарата. Новые органы управления действовали на функциональной, а не отраслевой основе. Обеспечивается баланс между ветвями власти, принцип разделения властей.

В странах ЕЭС наконец стабилизировалась парламентская система. Ни в одном из них не установилась сильная власть президента, не сложилась президентская республика. Политическая элита считала, что после тоталитарного периода такая власть может замедлить развитие демократического процесса. В. Гавел в Чехословакии, Л. Валенса в Польше, Я. Желев в Болгарии пытались усилить президентскую власть, но общественное мнение и парламенты были против. Президент нигде не определял экономическую политику и не брал на себя ответственность за ее реализацию, то есть не был главой исполнительной власти.

Парламент обладает всеми полномочиями, исполнительная власть принадлежит правительству. Состав последнего утверждается парламентом и контролирует его деятельность, принимает государственный бюджет и закон. Свободные президентские и парламентские выборы были проявлением демократии.

Свободные президентские и парламентские выборы были проявлением демократии.

Какие силы пришли к власти?

Практически во всех странах ЕЭС (кроме Чехии) власть безболезненно переходила из рук в руки. В Польше это произошло в 1993 году, «бархатная революция» в Болгарии привела к переходу власти в 1994 году, а в Румынии — в 1996 году.

В Польше, Болгарии и Венгрии к власти пришли левые, в Румынии — правые. Сразу после «бархатной революции» в Польше Союз левоцентристских сил выиграл парламентские выборы в 1993 году, а в 1995 году его лидер А. Квасьневский победил на президентских выборах. В июне 1994 г. Венгерская социалистическая партия победила на парламентских выборах, ее лидер Д. Хорн возглавил новое социал-либеральное правительство. В конце 1994 года болгарские социалисты получили 125 из 240 мест в парламенте после выборов.

В ноябре 1996 года власть в Румынии перешла к правоцентристам. Э. Константинеску стал президентом. В 1992–1996 годах к власти в Албании пришла Демократическая партия.

Политическая обстановка к концу 1990-х

Однако ситуация быстро изменилась. На выборах в сейм Польши в сентябре 1997 г победила правая партия «Действие предвыборной солидарности». В Болгарии в апреле того же года правые силы также выиграли парламентские выборы. В Словакии в мае 1999 г на первых президентских выборах победил Р. Шустер, представитель Демократической коалиции. В Румынии после выборов в декабре 2000 г на пост президента вернулся лидер Социалистической партии И. Илиеску.

В. Гавел остается президентом Чехии. В 1996 году во время парламентских выборов чешский народ лишил поддержки премьер-министра В. Клауса. Он потерял свой пост в конце 1997 года.

Началось формирование новой структуры общества, чему способствовали политические свободы, развивающийся рынок и высокая активность населения. Политический плюрализм становится реальностью. Например, в Польше в то время было около 300 партий и различных организаций: социал-демократов, либералов, христианских демократов. Возродились отдельные довоенные партии, например, Национальная заранистская партия, существовавшая в Румынии.

Возродились отдельные довоенные партии, например, Национальная заранистская партия, существовавшая в Румынии.

Однако, несмотря на некоторую демократизацию, все еще наблюдаются проявления «скрытого авторитаризма», который выражается в высоко персонифицированной политике и стиле государственного управления. Показателен рост монархических настроений в ряде стран (например, в Болгарии). Бывшему королю Михаю вернули гражданство в начале 1997 года.

Поделиться:- Предыдущая записьДважды Герой Советского Союза Исса Плиев: биография, интересные факты и подвиг

- Следующая записьМарк Тэтчер: биография и фото

×

Рекомендуем посмотреть

Adblock

detector

Революции конца 1980-х гг. в Восточной Европе: переход Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии в западное сообщество; объединение ФРГ и ГДР | История.

Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тестГлавная » Новейшая история » 1945 — 1991 годы » Революции конца 1980-х гг. в Восточной Европе: переход Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии в западное сообщество; объединение ФРГ и ГДР

Загрузка…

Тема: Международные отношения в 1970 — 1980-х годах

Раздел: 1945 — 1991 годы

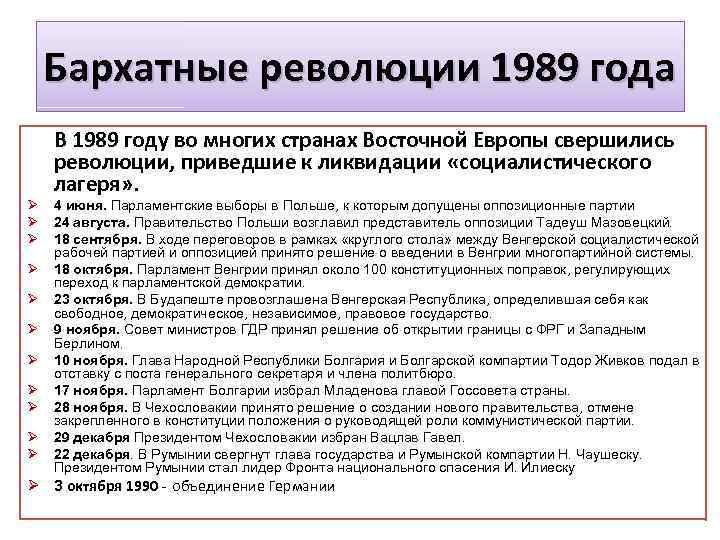

К концу 1980-х гг. социально-экономический и политический кризис в социалистических странах Восточной Европы достиг наивысшей точки. Стремление людей к свободе подстёгивалось близостью к Западу — традиционно большей по сравнению с СССР степенью влияния западных идей и образа жизни. Толчком к движению в сторону перемен для соцстран стала перестройка в Советском Союзе. Консервативное партийное руководство союзников СССР с неодобрением взирало на действия М. С. Горбачёва и его окружения. Не случайно в ряде стран Восточной Европы в конце 1980-х гг.

| «Бархатная» революция в Праге. 1989 г. |

Смена властвующих элит практически повсеместно происходила мирным путём. В Чехословакии осенью 1989 г. на фоне массового движения протеста, начатого студентами, президентом страны был избран известный писатель, участник правозащитного движения Вацлав Гавел. Новое правительство начало переговоры о выводе из страны советских войск. После свободных выборов 1990 г. , на которых коммунисты получили лишь 13% голосов, переход власти к прозападной элите стал свершившимся фактом.

, на которых коммунисты получили лишь 13% голосов, переход власти к прозападной элите стал свершившимся фактом.

В Болгарии той же осенью реформаторскому крылу компартии удалось отстранить от власти Тодора Живкова. Преобразования, начавшиеся «сверху» по инициативе сторонников реформ в партийном руководстве, позволили коммунистической партии ещё некоторое время сохранять позиции в государстве. Однако уже в 1990 г. на свободных выборах некоммунистические партии получили большинство в парламенте, а президентом страны стал известный своими антикоммунистическими взглядами Желю Желев.

Загрузка…

В Венгрии руководству компартии в 1989 г. пришлось начать переговоры с оппозицией, в результате которых были выработаны условия перехода к многопартийной системе. На состоявшихся в 1990 г. выборах победу одержала демократическая оппозиция, взявшая курс на «вхождение» Венгрии в Европу.

В Польше в 1988 г. на волне рабочих выступлений и забастовок власти вынуждены были собрать «круглый стол», в работе которого приняли участие и представители запрещённой «Солидарности». В 1989 г. «Солидарность» была легализована, на парламентских выборах демократическая оппозиция получила треть голосов. Демонтаж политической системы, сложившейся в послевоенной Польше, завершился в декабре 1990 г., когда президентом был избран лидер «Солидарности» Лех Валенса.

Революционные события в Германской Демократической Республике привели к ликвидации этого государства. Стремление немцев к демократическим переменам и объединению страны привело сначала к отставке в октябре 1989 г. лидера восточногерманских коммунистов Эриха Хонеккера, а затем к падению Берлинской стены, символизировавшей послевоенный раскол Европы. М. С. Горбачёв, остро нуждавшийся в западных кредитах, согласился вывести советские войска из Восточной Германии. В октябре 1990 г. был заключён договор о вхождении ГДР в состав ФРГ. Материал с сайта http://worldofschool.ru

был заключён договор о вхождении ГДР в состав ФРГ. Материал с сайта http://worldofschool.ru

| Танки на улицах Бухареста. Декабрь 1989 г. |

Самые кровавые события в ходе «бархатных» революций произошли в Румынии. В конце 1980-х гг. в стране резко ухудшилось экономическое положение, возникла угроза голода. Началом революции стали события в городе Темишоара, где власти попытались подавить выступления представителей венгерского этнического меньшинства. 21 декабря 1989 г. антиправительственный митинг в центре Бухареста перерос в вооружённые столкновения и уличные бои манифестантов с сохранившими верность режиму армейскими частями. В боях погибло более тысячи человек. Коммунистический лидер Николае Чаушеску и его жена попытались бежать, но были арестованы и после короткого суда казнены. Новым руководством страны был взят курс на вхождение Румынии в западное сообщество.

Революционные события в восточной европе таблица

Демократические революции в восточной европе конца 1980-х-начала 1990 гг

Революционные события в восточной европе в конце 1980-х годов таблица

Таблица революционные события в восточной европе в конце 1980 х годов

Таблица революционные события восточной европы

Материал с сайта http://WorldOfSchool.ru

Автор «бархатной революции» в Чехословакии покидает мировую арену | Мировые новости

Взлом театра был одним из зимних скандалов в Праге, который так и не был должным образом разрешен всемогущей коммунистической полицией. Двое молодых людей ворвались в подвал театра в центре города, выхватили большое одностороннее зеркало и разбили его вдребезги.

Это был декабрь 1963 года. Одним из двух грабителей был Вацлав Гавел, остроумный и амбициозный молодой драматург, готовившийся к премьере своей первой пьесы «Вечеринка в саду», драмы интриг и словесных игр, высмеивающей абсурдность коммунистического режима.

Одним из двух грабителей был Вацлав Гавел, остроумный и амбициозный молодой драматург, готовившийся к премьере своей первой пьесы «Вечеринка в саду», драмы интриг и словесных игр, высмеивающей абсурдность коммунистического режима.

«Они вошли как пираты, в масках», — рычит Павел Ландовский, семидесятилетний актер и давний друг г-на Гавела.

Зеркало было центральным элементом декораций для пьесы Гавела в театре Balustrade, крошечном зрительном зале, спрятанном в здании XII века за Карловым мостом. Он ненавидел зеркало, но художник-постановщик не слушал.

Так будущий революционный лидер начал свою карьеру радикального активиста.

«Это просто показывает, насколько он решителен», — говорит г-н Ландовски. «Это не человек компромисса. Сама пьеса была актом героизма, когда все рисковали. Это театр абсурда, но здесь абсурд был гораздо опаснее, чем на Западе».

Сорок лет спустя, после выдающейся карьеры рабочего сцены, драматурга, каторжника, поэта, пивовара, революционера и президента, г-н Гавел завтра уходит с поста главы государства Чешской Республики.

Его уход в возрасте 66 лет знаменует собой конец эпохи посткоммунистической Восточной Европы. Таких, как он, мы вряд ли снова увидим у власти. Отправляясь отдыхать и читать на своей вилле на атлантическом побережье Португалии, Гавел оставляет после себя вакуум не только дома, но и за рубежом.

В мире, управляемом жестоким диктатом Джорджа Буша, Владимира Путина и Ариэля Шарона, он был и остается маяком разума, порядочности, твердости и принципиальности.

Повседневное упорство

«Он дал нам, чехам, более высокий статус в мире, чем мы того заслуживали», — говорит заместитель министра иностранных дел Александр Вондра, автор Бархатной революции 1989 года.

Господин Гавел возглавил той революции и является единственным лидером великих потрясений 1989, чтобы остаться у власти, отбыв четыре срока сначала в качестве президента Чехословакии, а затем Чехии.

Из великих героев-правозащитников конца 1980-х — Нельсона Манделы, Андрея Сахарова, Леха Валенсы, Михаила Горбачева — только Гавел продержался на своем посту. Этот послужной список свидетельствует о его упорстве и таланте к повседневной политике, несмотря на то, что он кажется выше схватки.

Этот послужной список свидетельствует о его упорстве и таланте к повседневной политике, несмотря на то, что он кажется выше схватки.

Одним из показателей его достижений являются два международных саммита, проведенных под его эгидой в Праге за 13 лет его пребывания у власти.

В 1990 году последний саммит Варшавского договора в Праге ликвидировал контроль Кремля над Восточной Европой; а два месяца назад первый саммит НАТО по другую сторону старого железного занавеса закрепил интеграцию Восточной Европы с Западом. «Если бы не Гавел, наше присоединение к НАТО и Европейскому Союзу не было бы таким быстрым», — говорит Ян. Румл, старый коллега-диссидент, вице-президент чешского сената. «Но Гавел не бог. Он не незаменим».

Чехам, однако, нелегко заменить своего философа-президента. Шесть попыток за последние пару недель избрать его преемника закончились тупиком и фиаско.

Завтрашний отъезд отмечается в Праге сладко-горькой меланхолией, вечеринками и гала-представлениями в Национальном театре.

Необычный неоновый свет, подвешенный над Пражским Градом 10-го века, президентской резиденцией, будет выключен завтра вечером. В течение последних двух месяцев ночное пражское небо было освещено большим розовым неоновым сердцем, которое является визитной карточкой президента. Это вызвало шутки со стороны пражских остроумцев, говорящих, что они всегда подозревали, что замок был борделем. Но свет — чистый мистер Гавел: остроумный, ироничный, театральный и искренний одновременно.

Этот запоминающийся жест напоминает бурные первые дни его правления, когда казалось, что Джон Леннон стал главой государства, а поколение хиппи захватило политическую власть.

«Любовь и истина восторжествуют», — таков был лозунг, сопровождавший его в офис.

Франк Заппа и Лу Рид были желанными консультантами в Чешской канцелярии. Проказники носились по продуваемым сквозняками коридорам замка на детских самокатах; мертвящий коммунистический декор был снят и заменен ярким современным искусством и радикальным дизайном интерьера.

Бара Степанова, ныне живая ведущая ток-шоу на телевидении, была первым секретарем Гавела до 1992 года. «По какой-то причине в замке было полно ванных комнат, — сказала она. «Это было коммунистическое наследие. Не знаю почему, но так оно и было. У Гавела, конечно, было самое лучшее, все украшенное золотом.

«Я переехал туда с телефоном и столом и использовал его как мой офис. Я бы ответил на телефонный звонок и сказал бы: «Здравствуйте, это туалет президента Республики». и интенсивно политический в беспартийной манере.

Бывший президент Германии Рихард фон Вайцзеккер стал наставником г-на Гавела, мягко и твердо обучая быстро обучаемую инженю реалиям и использованию власти.

«Гавел был очень неопытен, он нуждался в совете и обращался за ним, а Вайцзекер был ему как отец», — говорит г-н Вондра.

«У них очень схожие взгляды на политику и гражданское общество», — говорит Иржи Пехе, бывший главный политический советник Гавела. «Гавел в основном коммунитарист, левый либерал. Вайцзекер имел на него огромное влияние».

Вайцзекер имел на него огромное влияние».

Как и Нельсон Мандела, г-н Гавел является моральным ориентиром для политики всего региона — статус, заработанный годами борьбы с коммунистами, которая разрушила его здоровье, и разумным использованием власти, когда он ее завоевал. . Но, как и другого современного гиганта, Михаила Горбачева, его больше чествуют за границей, чем дома. «Такова всегда судьба пророка в его собственной стране», — говорит г-н Ландовски.

Внешнеполитические триумфы были омрачены внутренними поражениями, самым крупным из которых стал распад Чехословакии в 1992-93, развод, против которого яростно выступает президент.

Люди обиделись на то, что он женился на своей любовнице Дагмар Вескрновой через год после смерти первой леди Ольги Хавловой. А простые чехи считали его чрезмерно патрицием и оторванным от реальности.

«Он как-то сказал, что наши типовые многоэтажки не подходят для кроликов, — говорит водитель грузовика Павел. «Но мы все живем в этом панельном доме. Как обидно.

Как обидно.

«Он сам по себе очаровательный человек, но он сделал так много ошибок.»

Всегда драматург

Если и были допущены ошибки, то не из-за отсутствия планирования. Гавел — одержимый организатор и приверженец деталей в своих трудах, политике и личной жизни. Все свои речи он пишет сам, причем форма так же важна, как и содержание.

«У него сверхъестественные способности к языку, анализу предложений и слов», — говорит г-н Пехе. «Действительно, он никогда не переставал быть драматургом».

Это наблюдение подтверждается драмой 1989. Г-н Вондра вышел из коммунистической тюрьмы 10 ноября, на следующий день после падения Берлинской стены, и сразу же отправился в загородный коттедж г-на Гавела недалеко от польской границы.

Вместе с мистером Вондрой и двумя другими будущий президент сел на 10 часов и в мельчайших подробностях продумывал грядущую революцию: когда, какая демонстрация состоится, кто в какой момент выступит, какой певец какую песню споет в какое время.

«Он прописал все до мельчайших деталей, как сценарий. Он перфекционист», — вспоминает Вондра.

Долгая борьба с тоталитаризмом в Восточной Европе, лучшим примером которой является жизнь г-на Гавела, придает его заявлениям простой авторитет, который может показаться подозрительным, если исходить от других.

Он был гордым поджигателем войны с Милошевичем и Югославией. Он смело осудил свой народ за этническую чистку немцев в конце Второй мировой войны. И он не останавливается перед тем, чтобы резко охарактеризовать Саддама Хусейна как «зло».

«Человеческая жизнь, человеческая свобода и человеческое достоинство представляют собой более высокие ценности, чем государственный суверенитет», — заявил он на саммите НАТО в ноябре. Военное вмешательство правомерно, если «предполагаемое действие действительно будет действием, помогающим людям против преступного режима и защищающим человечество».

За пару месяцев до этого он сказал нью-йоркской публике: «Злу нужно противостоять в его чреве, а если нельзя иначе, то с ним нужно бороться силой».

Но такая моральная уверенность осложняется его неуверенностью в себе и растущим пессимизмом в отношении мира. «Он сомневающийся человек. У него много сомнений, когда он разговаривает со своими друзьями. Но когда принимается решение, он публично отгоняет сомнения и демонстрирует лидерство», — говорит г-н Вондра.

Его 13 лет президентства, сказал г-н Гавел в Нью-Йорке, были «великолепным подарком судьбы». Но, откланяясь, он чувствует, что «та самая неугомонность, которая когда-то заставляла меня выступать против тоталитарного режима и идти за это в тюрьму, теперь вызывает у меня такие глубокие сомнения в ценности моей собственной работы».0003

«С каждым днем я все больше и больше страдаю от страха перед сценой.»

Где они сейчас?

События в Восточной Европе в конце 1980-х годов сделали героями несколько человек, многие из которых пришли к власти из простых людей.

Михаил Горбачев

Его перестройка и гласность в конце 1980-х годов, а также его политика невмешательства в отношении Восточной Европы дали импульс революциям. Наряду с Папой Римским он был самой важной фигурой за пределами Восточной Европы в XIX веке.89 драма. Сейчас возглавляет фонд, гастролирует, читает лекции и стремится продвигать социал-демократию в России.

Наряду с Папой Римским он был самой важной фигурой за пределами Восточной Европы в XIX веке.89 драма. Сейчас возглавляет фонд, гастролирует, читает лекции и стремится продвигать социал-демократию в России.

Папа Иоанн Павел II

Сейчас, в заключительный период эпохального папства, Иоанн Павел, первый папа-славянин, был неутомимым защитником прав человека в своей родной Польше. Спустя десять лет после того, как он стал папой, он радовался избранию Тадеуша Мазовецкого, набожного католика-интеллектуала, премьер-министром в 1989 году, который возглавил первое некоммунистическое правительство советского блока.

Лех Валенса

Электрик верфи «Солидарность», возглавлявший польское восстание против коммунизма и Кремля. Он стал президентом Польши в 1990 году, но потерпел неудачу в попытке переизбрания, и теперь он является исполнителем ток-шоу и завсегдатаем ужинов в США.

В ночь на 9 ноября 1989 года рухнула Берлинская стена — наиболее мощный символ разделения Европы времен холодной войны. Падение Берлинской стены стало кульминацией революционных изменений, охвативших Центрально-Восточную Европу в 1989 году. По всему советскому блоку реформаторы пришли к власти и положили конец более чем 40-летнему диктаторскому коммунистическому правлению. Движение за реформы, положившее конец коммунизму в Центральной и Восточной Европе, началось в Польше. Антикоммунистическое профсоюзное и общественное движение «Солидарность» вынудило коммунистическое правительство Польши признать его в 1980 году в результате волны забастовок, привлекших международное внимание. В 1981 г. коммунистические власти Польши под давлением Москвы объявили военное положение, арестовали лидеров «Солидарности» и запретили демократический профсоюз. В 1985 году приход к власти в Советском Союзе реформатора Михаила Горбачева проложил путь политическим и экономическим реформам в Центральной и Восточной Европе. Горбачев отказался от доктрины Брежнева и политики Советского Союза по военному вмешательству, если это необходимо, для сохранения коммунистического правления в регионе. Вместо этого он призвал местных коммунистических лидеров искать новые способы заручиться народной поддержкой своего правления. В Венгрии коммунистическое правительство инициировало реформы в 1919 г.89, что привело к санкционированию многопартийной системы и конкурентных выборов. В Польше коммунисты вступили в переговоры за круглым столом с активизировавшейся «Солидарностью». В результате в Польше состоялись первые со времен Второй мировой войны конкурентные выборы, а в 1989 году «Солидарность» сформировала первое некоммунистическое правительство в рамках советского блока с 1948 года. После падения Берлинской стены чехи и словаки вышли на улицы с требованием политических реформ в Чехословакии. Демонстрации в Праге возглавил драматург-диссидент Вацлав Гавел, соучредитель реформаторской группы «Хартия 77». Коммунистическая партия Чехословакии тихо и мирно передала власть Гавелу и чехословацким реформаторам в ходе того, что позже было названо Бархатной революцией. В Румынии коммунистический режим сторонника жесткой линии Николае Чаушеску был свергнут народным протестом и силой оружия 19 декабря.89. Вскоре власть уступили и коммунистические партии Болгарии и Албании. |

Ранее в тот же день коммунистические власти Германской Демократической Республики объявили о снятии ограничений на поездки в демократический Западный Берлин. Тысячи восточных немцев хлынули на запад, и в течение ночи празднующие по обе стороны стены начали ее сносить.

Ранее в тот же день коммунистические власти Германской Демократической Республики объявили о снятии ограничений на поездки в демократический Западный Берлин. Тысячи восточных немцев хлынули на запад, и в течение ночи празднующие по обе стороны стены начали ее сносить.

Вдохновленные реформами своих соседей, восточные немцы летом вышли на улицы. и осенью 1989 г., чтобы призвать к реформам, включая свободу посещения Западного Берлина и Западной Германии. Отказ Москвы использовать военную силу для поддержки режима восточногерманского лидера Эриха Хонеккера привел к его замене и началу политических реформ, что привело к судьбоносному решению открыть пограничные переходы в ночь на 9 ноября., 1989.

Вдохновленные реформами своих соседей, восточные немцы летом вышли на улицы. и осенью 1989 г., чтобы призвать к реформам, включая свободу посещения Западного Берлина и Западной Германии. Отказ Москвы использовать военную силу для поддержки режима восточногерманского лидера Эриха Хонеккера привел к его замене и началу политических реформ, что привело к судьбоносному решению открыть пограничные переходы в ночь на 9 ноября., 1989.