Сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон погиб, освобождая Беларусь

Отпрыск гения

Жора Эфрон прожил 19 лет и погиб смертью храбрых. «Мальчиков нужно баловать, — им, может быть, на войну придется», — пророчествовала Марина Цветаева, едва сыну исполнился… месяц.

Георгий Эфрон-младший родился в 1925 году в эмиграции, и отпрыска гения ждала короткая и очень драматичная судьба. Появился на свет в Чехии, детство и юность провел во Франции. В 14 лет впервые попал на свою историческую родину, в Москву. Потом была Елабуга, эвакуация в Ташкент, возращение в Москву и мобилизация на Белорусский фронт…

«…Я абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обязательно; я верю в свою судьбу…» — напишет Георгий своей сестре Ариадне 17 июня 1944 года — за месяц до гибели.

Нет, не вынесла.

Сегодня в Браславском районе Беларуси на погосте между двумя деревеньками — Друйкой и Струневщиной, что неподалеку от латвийской границы, — за скромной металлической оградкой одиноко стоит черный мраморный обелиск с солдатской звездой и надписью: «Эфрон Георгий Сергеевич, погиб в июле 1944 г. «. Могила ухожена — за ней присматривают школьники из соседнего села Чернево. Но исследователей до сих пор мучит вопрос: действительно ли под могильной плитой покоятся останки сына великого русского поэта?

«. Могила ухожена — за ней присматривают школьники из соседнего села Чернево. Но исследователей до сих пор мучит вопрос: действительно ли под могильной плитой покоятся останки сына великого русского поэта?

«Мой сын не в меня…»

Эти слова у Марины Ивановны вырвались в письме к одной из своих подруг: «Мой сын ведет себя в моем чреве исключительно тихо, из чего заключаю, что опять не в меня!»

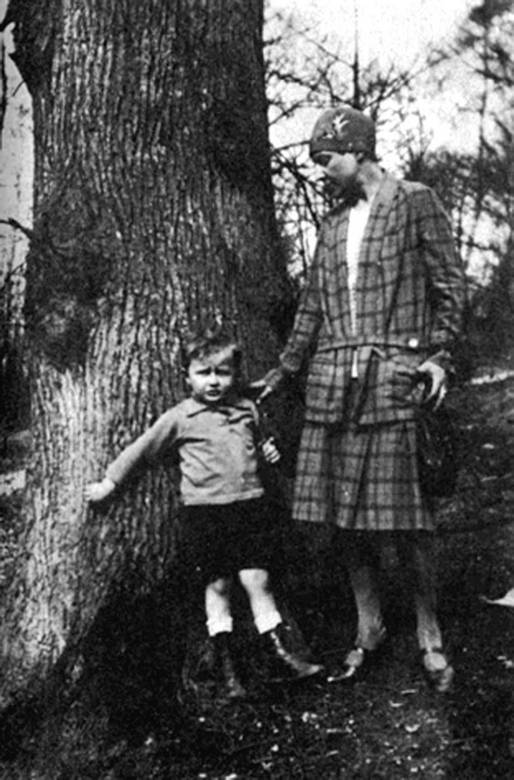

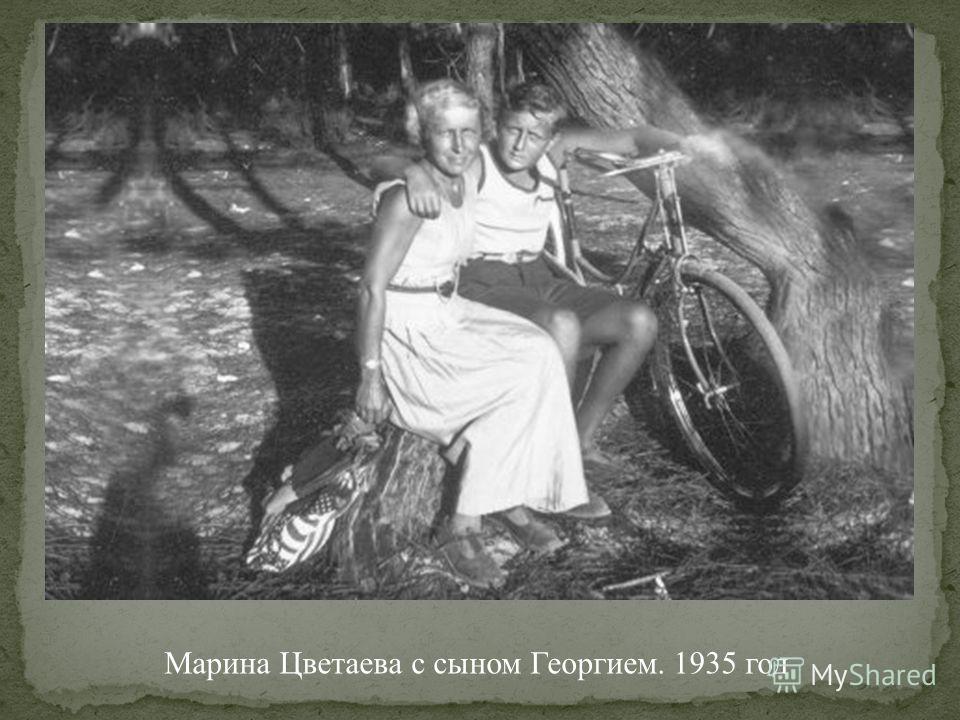

Цветаева, а за ней и все домашние стали называть мальчика Мур. Мать отслеживала едва ли не каждый день его жизни. О своем трехлетнем Гоше она пишет: «Удивительно взрослая речь, чудно владеет словом. Мужественен, любит говорить не как дети…» В восемь: «Очень зрел. Очень критичен…»

В шесть лет Мур уже читает и пишет. Французским владеет так же хорошо, как и русским. Учит немецкий. Мечтает посвятить жизнь, как он выразился, «пропагандированию» французской культуры в России и русской — во Франции.

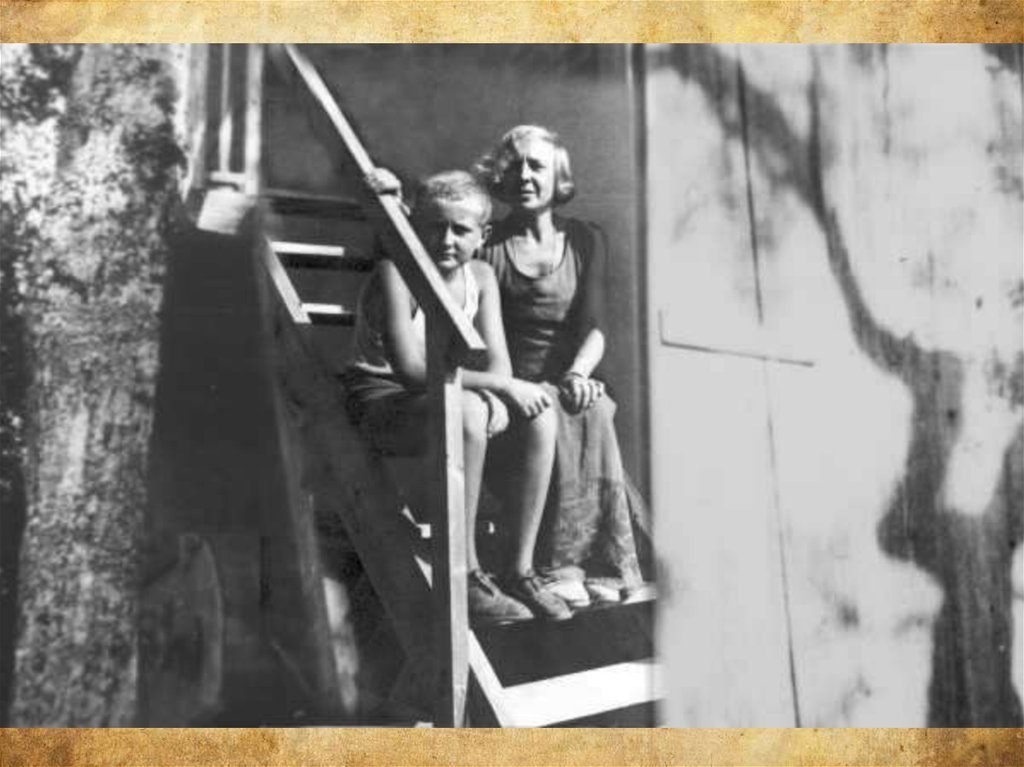

Накануне войны репрессируют его отца, Сергея Эфрона, и сестру Ариадну. Отца расстреляют. Они с матерью остаются одни. Эвакуация в Елабугу. В августе 1941-го — самоубийство матери.

Отца расстреляют. Они с матерью остаются одни. Эвакуация в Елабугу. В августе 1941-го — самоубийство матери.

В архиве Елабужского ЗАГСа сохранился документ — письменная просьба пятнадцатилетнего Георгия. Юноша просит разрешить «похороны матери, Цветаевой Марины Ивановны, умершей тридцать первого августа 1941 года в результате асфиксии (суицид)».

Он страшно тоскует. В его дневнике от 19 сентября 1941 года есть такая запись: «Льет дождь. Думаю купить сапоги. Грязь страшная. Страшно все надоело. Что сейчас бы делал с мамой?.. Она совершенно правильно поступила, дальше было бы позорное существование…» Эфрон-младший будет смертельно ранен ровно через три года.

Из Москвы в Москву через Ташкент

Спустя пару месяцев Георгий из Елабуги возвращается в Москву. Его не прописывают. Не помог даже писатель Илья Эренбург, который в ответ на просьбу помочь, «успокаивает»: тебя отправят в Среднюю Азию. И, хотя подростка все же потом прописывают у тетки Анастасии, совсем скоро его вместе с тысячами других москвичей отправляют в Ташкент.

Как жил, он фиксирует в дневнике и письмах: «Добился пропуска в столовую Литфонда, теперь я включен на «спецснабжение»… Дали мыло и две пары носков, 1,5 литра хлопкового масла и еще обещают — и ни черта за это платить не приходится…» Он ходит в школу, знакомится с Ахматовой, которая, по его словам, «окружена неустанными заботами и почтением всех, особенно Алексея Толстого». Читает «Золя, Чехова и, конечно, любимого Малларме и компанию (Бодлер, Верлен, Валери, Готье)».

Окончив осенью 1943 года школу, Мур возвращается в Москву, где в ноябре поступает в Литературный институт.

А вскоре приходит повестка на фронт, ведь студентам Литинститута броня не полагается. Знакомые вспоминают: последний свой Новый год — 1944-й — Мур встречал в семье переводчиков Буровых, был весел, оживлен, много шутил…

На фронт он попадет не сразу: «26-го февраля меня призвали в армию, — пишет он весной 1944 года. — Три месяца пробыл в запасном полку под Москвой, причем ездил в Рязанскую область на лесозаготовки. В конце мая уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь сейчас. Боев еще не было; царит предгрозовое затишье в ожидании огромных сражений и битв…»

В конце мая уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь сейчас. Боев еще не было; царит предгрозовое затишье в ожидании огромных сражений и битв…»

А вот запись спустя месяц: «Лишь здесь, на фронте, я увидел каких-то сверхъестественных здоровяков, каких-то румяных гигантов-молодцов из русских сказок, богатырей-силачей. Около нас живут разведчики, и они-то все, как на подбор, — получают особое питание и особые льготы, но зато и профессия их опасная — доставлять «языков». Вообще всех этих молодцов трудно отличить друг от друга; редко где я видел столько людей, как две капли воды схожих между собой…»

«Атмосфера, вообще говоря, грозовая, — пишет он в одном из последних писем, — чувствуется, что стоишь на пороге крупных сражений. Если мне доведется участвовать в наших ударах, то я пойду автоматчиком: я числюсь в автоматном отделении и ношу автомат. Роль автоматчиков почетна и несложна: они просто-напросто идут впереди и палят во врага из своего оружия на ближнем расстоянии. .. Я совершенно спокойно смотрю на перспективу идти в атаку с автоматом, хотя мне никогда до сих пор не приходилось иметь дела ни с автоматами, ни с атаками… Все чувствуют, что вот-вот «начнется…»

.. Я совершенно спокойно смотрю на перспективу идти в атаку с автоматом, хотя мне никогда до сих пор не приходилось иметь дела ни с автоматами, ни с атаками… Все чувствуют, что вот-вот «начнется…»

Видимо, в одной из первых своих атак где-то между Оршей и Витебском Мур и поймал фашистскую пулю. Далее никаких сведений о нем нет, он просто исчез. Вроде бы его после ранения отправили в медсанбат, но он туда так и не прибыл…

В списках не значится

Сестра Ариадна Эфрон и тетя Анастасия Цветаева примутся за поиски Мура. Отправят десятки запросов в Наркомат обороны. Им сообщат, что Эфрон не числится ни в списках раненых, ни в списках убитых, ни в списках пропавших без вести.

В 70-е годы прошлого века судьбой Георгия заинтересуется военный журналист полковник Станислав Грибанов. После продолжительных поисков в военных архивах ему удается установить,что 27 мая 1944 года Георгий Эфрон был зачислен в состав 7-й стрелковой роты 3-го стрелкового батальона 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии. В книге учета Грибанов обнаружит запись: «Красноармеец Георгий Эфрон убыл в медсанбат по ранению 7.7.1944 г.» И все…

В книге учета Грибанов обнаружит запись: «Красноармеец Георгий Эфрон убыл в медсанбат по ранению 7.7.1944 г.» И все…

Тогда Грибанов начнет поиски людей, ходивших с Муром в атаки. И находит. Их отзыв о погибшем юноше был таков: «В бою Георгий был бесстрашен…» Но как и при каких обстоятельствах он погиб — не знал никто. Мясорубка войны уничтожила все следы.

Из белорусской деревни Друйки Грибанов однажды получает письмо, что на территории сельсовета была Могила Неизвестного Солдата, погибшего 7 июля 1944 года, и, возможно, именно в ней похоронен сын Цветаевой.

Свое расследование полковник опубликовал в журнале «Неман» в 1975 году. Он писал: «Деревня Друйка… Это ведь там в последнюю атаку поднялся Георгий! Умер солдат от ран, поставили ему санитары временный фанерный треугольник со звездой, и ушел полк на запад… А могилу люди сохранили…»

Однако Грибанов считает нужным добавить: «Может статься, что и не Георгий в ней — другой солдат».

Спустя три года после публикации автор получил письмо из Браславского военкомата: «Уважаемый товарищ Грибанов, — писал военком, — по Вашей просьбе высылаю фотографии памятника, установленного на месте захоронения советских воинов и в их числе Г. Эфрона. Имена остальных воинов нам неизвестны».

Эфрона. Имена остальных воинов нам неизвестны».

Одна из многочисленных версий обстоятельств гибели Эфрона принадлежит директору Браславского музея Александру Пантелейко. В своей книге «Память. Браславский район» Пантелейко высказал предположение: «Во время сбора материала для книги мне удалось глубже проникнуть в обстоятельства последних военных дней Георгия Эфрона. Обоз с ранеными могли разбомбить в пути и т.д. На основании архивных документов было установлено, что в 437-м полку восемь человек пропали без вести… Может, Эфрон в числе этих восьми?..»

дневники сына Цветаевой • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

- История

- Искусство

- Литература

- Антропология

Мне повезёт!

Литература

На сайте prozhito.org выложили первую часть дневников Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой, более известного под домашним именем Мур: 304 записи за 1940–1941 годы. Эфрону в 1940-м было 15 лет.

Эфрону в 1940-м было 15 лет.

Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, родился в Чехии, потом 13 лет провел в Париже. В Москву вместе с родителями он вернулся в 1939 году — его сестру Ариадну и отца практически сразу арестуют. Марина Цветаева покончит с собой в Елабуге, в доме, куда вместе с сыном была определена на постой. Георгий Эфрон погибнет в боях на Восточном фронте в 1944-м; ему было 19 лет.

Первые дневники Эфрона не сохранились — что-то изъяли вместе с бумагами сестры, Ариадны Эфрон, в день ее ареста. Еще одну дневниковую тетрадь, за 1942 год, у него украли в Ташкенте, а последний дневник, военный, очевидно, погиб вместе с хозяином. В РГАЛИ хранятся дневники за 1940–1941 годы, это почти 800 записей: увлеченный марксизмом юноша свободно переходит с французского на русский, а новости международной политики его явно интересуют больше, чем одноклассницы.

12 марта 1940 года

«За тонкой перегородкой глупые дочки глупой хозяйки ноют глупые романсы (боже, какая пошлятина!) и рассказывают сплетни, громко чавкая кофием. Чорт возьми! Есть дураки же на свете! Наши хозяева (хозяйка и ее две дочери) — настоящие мещане. Странно — люди живут в Советском Союзе — а советского в них ни йоты. Поют пошлятину. О марксизме не имеют ни малейшего представления. Да чорт с ними! Наплевать. Все-таки странно. Пытался с ними говорить о международном положении — ни черта не знают! Абсолютно ничего не знают. А дочери хозяйки газеты читают, в пионеротряде состоят. Младшая дочь учится на «плохо» по всем предметам. Здорово! Не понимает, этакая тварь, что по-настоящему — это вредительство! А еще поет оборонные песни. Эх, да что! Пытался ей объяснить — в ответ — ха! ха! ха! и — это не твое дело. Не переношу мещан — это самые вредоносные, тупые и консервативного духа люди. А они (дочери) все поют свои романсы. Как не могут понять, что это за колоссальная пошлятина! Пищат, да и только».

Чорт возьми! Есть дураки же на свете! Наши хозяева (хозяйка и ее две дочери) — настоящие мещане. Странно — люди живут в Советском Союзе — а советского в них ни йоты. Поют пошлятину. О марксизме не имеют ни малейшего представления. Да чорт с ними! Наплевать. Все-таки странно. Пытался с ними говорить о международном положении — ни черта не знают! Абсолютно ничего не знают. А дочери хозяйки газеты читают, в пионеротряде состоят. Младшая дочь учится на «плохо» по всем предметам. Здорово! Не понимает, этакая тварь, что по-настоящему — это вредительство! А еще поет оборонные песни. Эх, да что! Пытался ей объяснить — в ответ — ха! ха! ха! и — это не твое дело. Не переношу мещан — это самые вредоносные, тупые и консервативного духа люди. А они (дочери) все поют свои романсы. Как не могут понять, что это за колоссальная пошлятина! Пищат, да и только».

30 марта 1940 года

«Сегодня мать уехала в Москву. Теперь она каждый день ходит за едой в Дом отдыха. Унизительное положение! Что-то вроде нищенства — нужно сказать спасибо Литфонду. Сейчас читаю — вернее, перечитываю — замечательную книгу: Эрскин Колдуэлл, «Американские рассказы». Только что прочел книгу Паустовского «Колхида». Смех берет — если сравнить обе вещи. Сегодня утром написал картиночку маслом — ничего для начинающего. Послезавтра пойду в школу. Все».

Сейчас читаю — вернее, перечитываю — замечательную книгу: Эрскин Колдуэлл, «Американские рассказы». Только что прочел книгу Паустовского «Колхида». Смех берет — если сравнить обе вещи. Сегодня утром написал картиночку маслом — ничего для начинающего. Послезавтра пойду в школу. Все».

9 мая 1941 года

«Примут ли завтра передачу денег для папы? Судили ли его уже? Я склонен думать, что да. А вот Эйснер тоже получил восемь лет. Это-то меня больше всего поразило, не знаю почему. Митя говорит, что он объясняет всю эту историю очень просто: все, кто арестован или сослан (папа, сестра, Нина Николаевна, Николай Андреевич, Миля, Павел Балтер, Алеша Эйснер, Павел Толстой), были как-то связаны с людьми из народного комиссариата внутренних дел, а народным комиссаром был Ежов. Когда Ежова сменил Берия, говорят, что его обличили как врага народа и всех, кто более или менее имели непосредственно с ним и комиссариатом дело, арестовали. Так как вся компания была связана с коммиссариатом только стороной, естественно, что их арестовали позднее остальных. Я же всю эту историю вовсе не объясняю — слишком много в ней фактов и торопливых выводов. А какие сволочи наши соседи. По правде говоря, я никогда не подозревал, что могут существовать такие люди — злые дураки, особенно жена. Я их ненавижу, потому что они ненавидят мать, которая этого не заслуживает. Ба! Что и говорить. Уже 9 часов. Надо сесть за зубрежку геометрии, а это наука трижды проклятая. Ну, ладно…»

Я же всю эту историю вовсе не объясняю — слишком много в ней фактов и торопливых выводов. А какие сволочи наши соседи. По правде говоря, я никогда не подозревал, что могут существовать такие люди — злые дураки, особенно жена. Я их ненавижу, потому что они ненавидят мать, которая этого не заслуживает. Ба! Что и говорить. Уже 9 часов. Надо сесть за зубрежку геометрии, а это наука трижды проклятая. Ну, ладно…»

30 августа 1941 года (запись сделана за день до самоубийства Марины Цветаевой)

«Вчера к вечеру мать еще решила ехать назавтра в Чистополь. Но потом к ней пришли Н. П. Саконская и некая Ржановская, которые ей посоветовали не уезжать. Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном совхозе в 2 км отсюда — там платят 6 р. в день плюс хлеб, кажется. Мать ухватилась за эту перспективу, тем более что, по ее словам, комнаты в Чистополе можно найти только на окраинах, на отвратительных, грязных, далеких от центра улицах. Потом Ржановская и Саконская сказали, что „ils ne laisseront pas tomber“ мать, что они организуют среди писателей уроки французского языка и т. д. По правде сказать, я им ни капли не верю, как не вижу возможности работы в этом совхозе. Говорят, работа в совхозе продлится по ноябрь включительно. Как мне кажется, это должна быть очень грязная работа. Мать — как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня „решающего слова“, но я отказываюсь это „решающее слово“ произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из Москвы, я махнул рукой на все и предоставил полностью матери право veto и т.д. Пусть разбирается сама. Сейчас она пошла подробнее узнать об этом совхозе. Она хочет, чтобы я работал тоже в совхозе; тогда, если платят 6 р. в день, вместе мы будем зарабатывать 360 р. в месяц. Но я хочу схитрить. По правде сказать, грязная работа в совхозе — особенно под дождем, летом это еще ничего, — мне не улыбается. В случае если эта работа в совхозе наладится, я хочу убедить мать, чтобы я смог ходить в школу. Пусть ей будет трудно, но я считаю, что это невозможно — нет.

д. По правде сказать, я им ни капли не верю, как не вижу возможности работы в этом совхозе. Говорят, работа в совхозе продлится по ноябрь включительно. Как мне кажется, это должна быть очень грязная работа. Мать — как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня „решающего слова“, но я отказываюсь это „решающее слово“ произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня. Когда мы уезжали из Москвы, я махнул рукой на все и предоставил полностью матери право veto и т.д. Пусть разбирается сама. Сейчас она пошла подробнее узнать об этом совхозе. Она хочет, чтобы я работал тоже в совхозе; тогда, если платят 6 р. в день, вместе мы будем зарабатывать 360 р. в месяц. Но я хочу схитрить. По правде сказать, грязная работа в совхозе — особенно под дождем, летом это еще ничего, — мне не улыбается. В случае если эта работа в совхозе наладится, я хочу убедить мать, чтобы я смог ходить в школу. Пусть ей будет трудно, но я считаю, что это невозможно — нет. Себе дороже. Предпочитаю учиться, чем копаться в земле с огурцами. Занятия начинаются послезавтра. Вообще-то говоря, все это — вилами на воде. Пусть мать поподробнее узнает об этом совхозе, и тогда примем меры. Какая бы ни была школа, но ходить в нее мне бы очень хотелось. Если это физически возможно, то что ж… В конце концов, мать поступила против меня, увезя меня из Москвы. Она трубит о своей любви ко мне, которая ее poussé на это. Пусть докажет на деле, насколько она понимает, что мне больше всего нужно. Во всех романах и историях, во всех автобиографиях родители из кожи вон лезли, чтобы обеспечить образование своих rejetons. Пусть мать и так делает. Остаемся здесь? Хорошо, но тогда я ухвачусь за школу. Сомневаюсь, чтобы там мне было плохо. Единственное, что меня смущает, — это физкультура. Какой я, к чорту, физкультурник? Дело в том, что число уроков физкультуры, вообще военной подготовки, сильно увеличено — для меня это плохо, в этом моя слабость. Но, по-моему, всегда смогу наболтать, что был болен и т.

Себе дороже. Предпочитаю учиться, чем копаться в земле с огурцами. Занятия начинаются послезавтра. Вообще-то говоря, все это — вилами на воде. Пусть мать поподробнее узнает об этом совхозе, и тогда примем меры. Какая бы ни была школа, но ходить в нее мне бы очень хотелось. Если это физически возможно, то что ж… В конце концов, мать поступила против меня, увезя меня из Москвы. Она трубит о своей любви ко мне, которая ее poussé на это. Пусть докажет на деле, насколько она понимает, что мне больше всего нужно. Во всех романах и историях, во всех автобиографиях родители из кожи вон лезли, чтобы обеспечить образование своих rejetons. Пусть мать и так делает. Остаемся здесь? Хорошо, но тогда я ухвачусь за школу. Сомневаюсь, чтобы там мне было плохо. Единственное, что меня смущает, — это физкультура. Какой я, к чорту, физкультурник? Дело в том, что число уроков физкультуры, вообще военной подготовки, сильно увеличено — для меня это плохо, в этом моя слабость. Но, по-моему, всегда смогу наболтать, что был болен и т. п. Возможно, что мой проект со школой провалится — впрочем, по чисто финансовым соображениям. Самые ужасные, самые худшие дни моей жизни я переживаю именно здесь, в этой глуши, куда меня затянула мамина глупость и несообразительность, безволие. Ну, что я могу сделать? В Москву вернуться сейчас мне физически невозможно. Я не хочу опуститься до того, чтобы приходить каждый день с работы грязнющим, продавшим мои цели и идеалы. Просто школа — все-таки чище, все-таки какая-то, хоть и мало-мальская, культура, все-таки — образование. Если это хоть немного возможно, то я буду ходить в школу. Если мы здесь остаемся, то мать должна поскорей прописаться. Все-таки неплохо было бы иметь 9 классов за плечами. Учебников у меня нет, тетрадей — тоже. Мать совершенно не знает, чего хотеть. Я, несмотря на „мрачные окраины“, склонен ехать в Чистополь, потому что там много народа, но я там не был, не могу судить, матери — видней. Нет, все-таки мне кажется, что, объективно рассуждая, мне прямая польза ухватиться за эту школу обеими руками и крепко держаться за нее.

п. Возможно, что мой проект со школой провалится — впрочем, по чисто финансовым соображениям. Самые ужасные, самые худшие дни моей жизни я переживаю именно здесь, в этой глуши, куда меня затянула мамина глупость и несообразительность, безволие. Ну, что я могу сделать? В Москву вернуться сейчас мне физически невозможно. Я не хочу опуститься до того, чтобы приходить каждый день с работы грязнющим, продавшим мои цели и идеалы. Просто школа — все-таки чище, все-таки какая-то, хоть и мало-мальская, культура, все-таки — образование. Если это хоть немного возможно, то я буду ходить в школу. Если мы здесь остаемся, то мать должна поскорей прописаться. Все-таки неплохо было бы иметь 9 классов за плечами. Учебников у меня нет, тетрадей — тоже. Мать совершенно не знает, чего хотеть. Я, несмотря на „мрачные окраины“, склонен ехать в Чистополь, потому что там много народа, но я там не был, не могу судить, матери — видней. Нет, все-таки мне кажется, что, объективно рассуждая, мне прямая польза ухватиться за эту школу обеими руками и крепко держаться за нее. А вдруг с совхозом выгорит? Тогда я останусь с носом. Нужно было бы поскорее все это выяснить, а то если я буду учиться в школе, то нужно в эту школу пойти, узнать насчет платежа, купить учебники… Соколовский все еще не вернулся из Берсута. Держу пари, что он там устроится. Мое пребывание в Елабуге кажется мне нереальным, настоящим кошмаром. Главное — все время меняющиеся решения матери, это ужасно. И все-таки я надеюсь добиться школы. Стоит ли этого добиваться? По-моему, стоит».

А вдруг с совхозом выгорит? Тогда я останусь с носом. Нужно было бы поскорее все это выяснить, а то если я буду учиться в школе, то нужно в эту школу пойти, узнать насчет платежа, купить учебники… Соколовский все еще не вернулся из Берсута. Держу пари, что он там устроится. Мое пребывание в Елабуге кажется мне нереальным, настоящим кошмаром. Главное — все время меняющиеся решения матери, это ужасно. И все-таки я надеюсь добиться школы. Стоит ли этого добиваться? По-моему, стоит».

См. также «Сергей Беляков. Парижский мальчик Георгий Эфрон между двумя нациями. Новый мир, №3, 2011».

Источники

- Дневники Георгия Эфрона.

Prozhito.org.

Теги

Дневники

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Нон-фикшн дня

Шенг Схейен. «Авангардисты»

Игра дня

Игра из «Алисы в Зазеркалье»

Рецепт дня

Кельтский цветочный пудинг

Архив

История

Бродяга, сын артиста-цыгана или выдуманный персонаж?

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2022. Все права защищены

Все права защищены

Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь

марина Цветаева – Мэри Морриси

Приморский курорт Нерви, последний форпост пригорода Генуи, Италия, был не тем местом, где я ожидал найти наследие русской поэтессы Марины Цветаевой (1892–1941), которое так явно запомнится. Я был в этом районе на месячной писательской резиденции в близлежащем Фонде Больяско, и моя ежедневная прогулка проходила мимо немного неприглядной виллы на тенистой Виа Аурелия Нерви, в южной, менее посещаемой части города.

Через несколько недель я заметил это, мемориальная доска, установленная высоко на фронтоне здания, показанная здесь, слева на фотографии выше, в память о пребывании Цветаевой здесь — с 19 ноября.02 по май 1903 г., когда ей было всего десять лет.

У матери Марины, одаренной концертирующей пианистки, в 1901 году был диагностирован туберкулез, и ее врачи постановили, что ее единственный шанс выздороветь — это переехать в более теплый климат. Марина, ее сестра Анастасия (Ася), ее отец Иван Цветаев, основатель и директор ГМИИ им. Пушкина в Москве, и ее старшая сводная сестра Валерия (от первого брака отца) ездили в Нерви, чтобы ее мать могла взять лечение.

Марина, ее сестра Анастасия (Ася), ее отец Иван Цветаев, основатель и директор ГМИИ им. Пушкина в Москве, и ее старшая сводная сестра Валерия (от первого брака отца) ездили в Нерви, чтобы ее мать могла взять лечение.

Это должно было стать формирующим опытом для поэта. Из-за болезни матери они с Асей остались совсем одни. «Таким образом, впервые в жизни они были свободны. Они могли вести себя как дети, и они чудесно проводили время с сыновьями владельцев пансиона , взбираясь на скалы, разжигая костры на пляже, учась курить, загорая и дикие», — пишет автор Лили Фейлер. из Марина Цветаева: Двойной удар неба и Ад.

Семья остановилась в Пансионате Русе, пансионате для русских эмигрантов. Но это был не обычный пансионат — обитатели его в большинстве своем были такими же, как мать Марины, инвалидами или больными туберкулезом. Согласно «Справочнику для путешественников» Бедекера 1906 года, Нерви — «окруженный оливковыми, апельсиновыми и лимонными рощами» — был старейшей зимней станцией на Итальянской Восточной Ривьере, часто посещаемой англичанами, русскими и немцами в качестве курорта.

«Особенностью места является незапыленный и солнечный Береговой променад (слева от станции), который проходит вдоль берега над каменистым пляжем и со стороны суши защищен высокой стеной. Красиво расставленные скамейки на набережной и в прилегающих садах позволяют отдыхать больным, желающим побольше находиться на свежем воздухе, не занимаясь активными физическими упражнениями», — продолжает экскурсовод.

Помимо беспрецедентной свободы, пребывание в Нерви дало Марине и ее сестре более мрачные жизненные уроки. Хотя здоровье ее матери там улучшилось, ее и Асю постоянно окружал призрак смерти. «Сколько я видела их во время болезни моей матери, врачей, выкашливающих последнюю крупицу уверенности, что это легкий бронхит, и отцов семейств, которые не думали достаточно далеко, чтобы попрощаться со своими детьми», – вспоминала она в более поздние годы.

Она вспомнила молодого немца Райнхарда Ровера, остановившегося в то же время в пансионе , который вскоре должен был умереть от туберкулёза, однажды вечером сжег кусок папиросной бумаги и, когда пепел поднялся вверх, воскликнул: «Die Seele fliegt» (Душа в полете). «Под мелодию своего святого Баха в темнеющей итальянской комнате с окнами, как двери, он научил нас с Асей бессмертию души», — писала Твестаева в своих воспоминаниях.

«Под мелодию своего святого Баха в темнеющей итальянской комнате с окнами, как двери, он научил нас с Асей бессмертию души», — писала Твестаева в своих воспоминаниях.

Пансионат также был рассадником антицарской политики – его комнаты часто посещали активисты и анархисты, у которых сестры учились революционным песням, а их мать аккомпанировала им на рояле.

Во время их пребывания к Цветаевым присоединился профессор Дмитрий Иловайский, выдающийся русский историк, отец первой жены Ивана Цветаева. Как и его зять, он женился во второй раз после того, как овдовел, и был отцом двух детей-подростков, Нади и Сергея (технически сводных тети и дяди Марины), с которыми она была исключительно близка.

В своей биографии Цветаева, Женщина, мир и ее поэзия Саймон Карлински отмечает, что к четырем годам Марина влюбилась в Сергея, но ее более серьезная привязанность была к Наде, которая была старше ее на восемь лет. В письме Вере Буниной от 19 мая28 Цветаева писала, что только после смерти Нади она смогла дать волю своим чувствам.

Но к моменту прибытия в Нерви и Надя, и Сергей были уже смертельно больны туберкулезом. Надя умерла два года спустя в России, как и мать Марины. Воспоминания о Сергее и Наде занимают центральное место в мемуарах Цветаевой Дом у церкви Старого Пимена (1934). В нем она описала сырые и сквозняки, в которых воспитывались дети Илловасики от двух его браков, из-за которых все они, кроме двоих, умерли от туберкулеза к 20 годам. Карлинский описывает мемуары как «памятник этому юношескому увлечению» с прекрасной Надей».

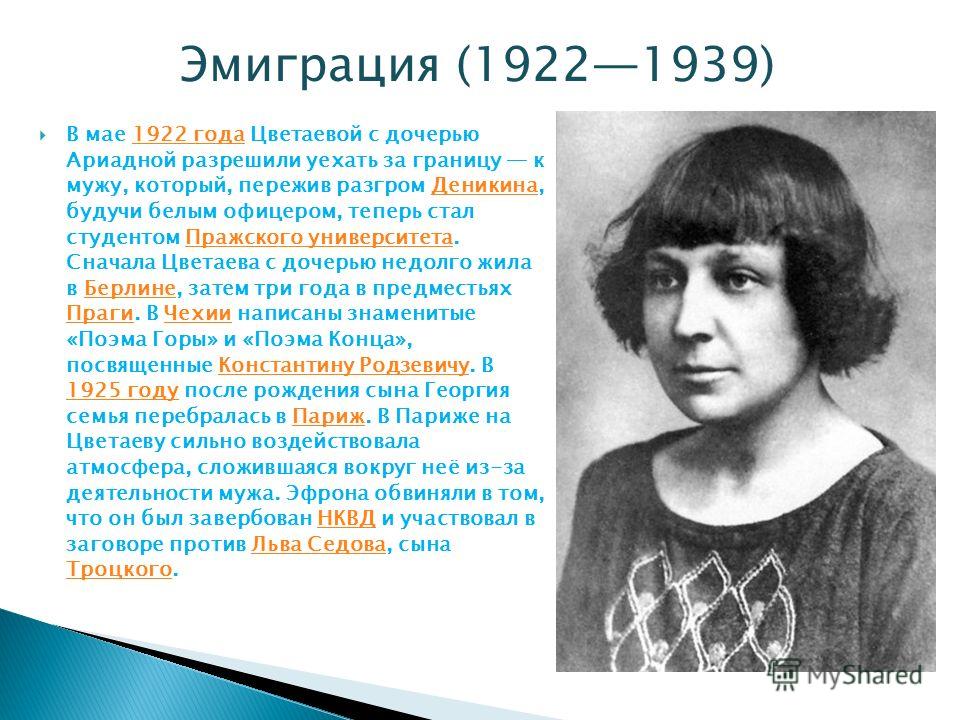

Последующая жизнь Марины должна была стать каталогом потрясений и трагедий, жертвой бурных потрясений истории ее страны 20-го века. В 1912 году вышла замуж за армейского офицера Сергея Эфрона; у них было две дочери, Ариадна и Ирина, а позже сын Георгий. Она пережила русскую революцию, после которой Эфрон присоединился к Белой армии. Пара была разлучена на пять лет, пока бушевала Гражданская война. Во время московского голода Цветаева, одинокая и без гроша в кармане, вынуждена была отдать дочерей в государственный приют, где младшая, Ирина, умерла от голода в 1920 лет, три года.

В 1922 году Цветаева эмигрировала с семьей в Берлин, затем в Прагу, прежде чем поселиться в Париже в 1925 году. ее имя не упоминалось в России, а ее стихи игнорировались.

В конце тридцатых годов Эфрон был разоблачен как агент советской тайной полиции, причастный к нескольким политическим убийствам, в том числе, якобы, сына Троцкого. Он бежал в Советский Союз. Цветаева, по-видимому, ничего не знавшая о террористической деятельности своего мужа, впоследствии подверглась остракизму со стороны русской общины Парижа.

Карлински пишет, что она последовала за Эфроном в Москву в 1939 году, ошибочно полагая, что это поможет ему и обеспечит лучшее будущее для их сына. По приезду она узнала, что ее сестра Ася, с которой она играла на пляже в Нерви, отправлена в каторжный лагерь.

Через два месяца после возвращения Цветаевой ее дочь Ариадну арестовали по обвинению в шпионаже, а мужа расстреляли. Когда немецкая армия подошла к Москве в 1941 году, она и шестнадцатилетний Георгий были эвакуированы в Елабугу, Татарстан, где она покончила жизнь самоубийством, повесившись 19 августа. 41. Она оставила сыну записку, в которой написала: «Прости меня, но дальше было бы хуже».

41. Она оставила сыну записку, в которой написала: «Прости меня, но дальше было бы хуже».

Георгий ушел добровольцем на Восточный фронт, где и умер через три года, но дочь Цветаевой Ариадна и ее сестра Ася, тоже поэт и мемуаристка, пережили войну и сталинские чистки, и оба писали о Цветаевой и ее творчестве. Ариадна умерла в 1975 году, а Ася прожила до 1993 года.

В ее стихотворении «Тоска по родине», переведенном здесь Борисом Дралюком, запечатлены страстность и резкое отчуждение Цветаевой, ее заявления об отрицании и неповиновении, тонко подорванные последней меланхоличной строкой. Душа ребенка, резвившегося на волнах у Нерви со своей любимой сестрой, к тому времени окончательно угасла.

ТОска по дому

Тоска по дому! Глупое заблуждение было раскрыто так давно. It’s all the same where I’m to be entirely alone —it’s all the same across what stones I lug my shopping корзина, к какому-то дому как чужой в качестве госпиталя или казармы.

Мне все равно, какие лица см. ME, как пленная льва, или из которого общество 9559559559559559559559559559545595455555555555555555555555555555555555555555559. в собственное

Мне все равно, какие лица см. ME, как пленная льва, или из которого общество 9559559559559559559559559559545595455555555555555555555555555555555555555555559. в собственное огороженное царство безмолвных чувств. Я как незамерзающий белый медведь — только там, где я не вписываюсь (не буду пытаться!) и меня принижают, мне все равно.

Мой родной язык не обманет меня своим молочным зовом. Я не буду, меня нельзя понимать на любом языке на всех Упреки.0010 газет, доярок слухов) — они двадцатого века, — мне домой нет времени!

Dumbfounded, like a log that fell on an abandoned lane, all is the same to me, all, all the same , и что было

самое дорогое для меня теперь имеет наименьшее значение.

Все знаки, все воспоминания и даты стерты: Душа рождена — в любом месте. Моя родина заботилась о меня так мало , что самый умный Snoop мог искать мою душе0010 с его лупой ничего не найти!

Все знаки, все воспоминания и даты стерты: Душа рождена — в любом месте. Моя родина заботилась о меня так мало , что самый умный Snoop мог искать мою душе0010 с его лупой ничего не найти! Да каждый дом мне чужой и всякий храм — бесплоден. Все, все одинаковые. Но если я увижу, один по краю — рябина. . .

3 мая 1934 г.

Вот так:

Нравится Загрузка…

Матери, дочери, матери | Стэнфордский гуманитарный центр

Через несколько недель я еду в Иллинойс, чтобы впервые увидеть свою племянницу Элли. Сегодня я сижу допоздна, пытаясь представить свою младшую сестру матерью. Это не просто. Для меня она по-прежнему остается девочкой, чьей самой большой мечтой в жизни было иметь новейшую куклу Strawberry Shortcake.

Сегодня я сижу допоздна, пытаясь представить свою младшую сестру матерью. Это не просто. Для меня она по-прежнему остается девочкой, чьей самой большой мечтой в жизни было иметь новейшую куклу Strawberry Shortcake.

В поисках инсайта я сняла с полки стихи русской модернистки Марины Цветаевой (1892-1941). В 1910-е годы она написала серию замечательных текстов о своей дочери Ариадне Эфрон (1912–1975) и для нее. Ей было за двадцать, и она была занята открытием мира и своей гениальности. Жизнь, литература и любовь были тесно переплетены: у нее были романы с поэтами Осипом Мандельштамом и Софьей Парнок, и об этих отношениях она писала головокружительные стихи. Само имя «Ариадна» дает представление о душевном состоянии Цветаевой в то время. Она назвала свою дочь в честь критской принцессы, которая научила Тесея, как сбежать из Лабиринта. Никакие препятствия, никакие лабиринты, а главное, никакие гендерные нормы не сковывают ни ее, ни ее ребенка.

Особенно запомнилось первое стихотворение в ее цикле « Стихи о Москве » [Стихи о Москве] (1916). Я даже не буду пытаться воспроизвести ее звуковую игру или размер. Это вне меня. Быстрыми точными шагами она танцует между двумя крайностями, грубыми рифмами и полным отсутствием рифм. Что я могу предложить в переводе, так это ее телеграфный синтаксис, ее быстрые скачки мысли, ее игру слов и силу ее страсти:

Я даже не буду пытаться воспроизвести ее звуковую игру или размер. Это вне меня. Быстрыми точными шагами она танцует между двумя крайностями, грубыми рифмами и полным отсутствием рифм. Что я могу предложить в переводе, так это ее телеграфный синтаксис, ее быстрые скачки мысли, ее игру слов и силу ее страсти:

Облака—вокруг.

Куполы—округ.

Над всей Москвой—

Сколько хватит рук!—

Возношу тебя, бремия лучшее,

Деревцо мое

Невесомое!

В дивном сорте сем,

В мирном сорте сем,

Где и мертвой мне

Будет радостно,—

Царевать тебе, горевать тебе,

Мой первенец!

Ты постом—говей,

Не сурьми бровей,

И все сорок—чти—

Сороков церкви.

Исходи пешком—молодым шазкком—

Все привольное

Семихолмье.

Будет твоей дорогой:

Тоже—дочери

Передашь Москва

С Нижней Горечию.

Мне же—вольный сын, колокольный звон,

Зори ранние

На Ваганькове.

* * * * * * *

Облака — вокруг.

Купола — ок.

Над всей Москвой—

Сколько рук схватишь!

Я поднимаю тебя, лучшая ноша,

Мой невесомый

Саженец!

В этом чудном городе

В этом мирном городе

Где даже мертвый я

Был бы рад—

Царю тебе, скорбеть о тебе,

Взять венок,

О мой первенец.

Поститесь перед причастием,

Не омрачайте чела,

И чтите все сорок

Пройдись — молодыми шажками —

Все вольные

Семь холмов.

Теперь твоя очередь.

Еще — дочери

Ты Москву отдашь

Нежно-горько.

Для меня — желающий сон, звон колокольчиков,

Ранние зори

В Ваганькове.

Поэма открывается видом на Москву с высоты птичьего полета. Цветаева «поднимает» свою «лучшую ношу», она же Ариадна, жест, который одновременно знакомит ребенка с мегаполисом и позволяет ей осмотреть свое будущее наследство, «чудесный город», в котором живет и пишет ее мать. Глагол здесь, вознести , чаще используется в клише вознести молитву , чтобы «вознести молитву», и в этом моменте есть нечто большее, чем намек на священное. Этот тон сохраняется и за счет более позднего выбора слов, например, использования старославянского град вместо русского город для «город» и архаичного местоимения сем вместо современного этом .

Глагол здесь, вознести , чаще используется в клише вознести молитву , чтобы «вознести молитву», и в этом моменте есть нечто большее, чем намек на священное. Этот тон сохраняется и за счет более позднего выбора слов, например, использования старославянского град вместо русского город для «город» и архаичного местоимения сем вместо современного этом .

Мысли Цветаевой обращены в будущее. Во второй строфе она представляет себя проводницей и опекуном для своего уязвимого, похожего на саженец ребенка, что бы ни случилось. Даже смерть не помешает ей выполнить свой долг. Она защитит ее от зла («царь ты»), разделит горести («по тебе погорюет»), разделит самые счастливые минуты ( принять венец , «взять венок» — сокращенное обозначение православного обряда бракосочетания).

Конечно, она может только надеяться, но не гарантировать, что всегда будет рядом. В третьей строфе она напрямую обращается к Ариадне. Сначала она дает дельный совет («Пост перед причастием») и велит уважать авторитет («Чти все сорок / Раз сорок церквей», пресловутое количество церквей в Москве). Она как будто видит в Церкви возможного суррогатного родителя на случай, если с ней что-нибудь случится. Наконец, она осмеливается превратиться из инструктора и защитника в наставника. Она велит дочери исследовать, блуждать по

Она как будто видит в Церкви возможного суррогатного родителя на случай, если с ней что-нибудь случится. Наконец, она осмеливается превратиться из инструктора и защитника в наставника. Она велит дочери исследовать, блуждать по

Это готовит почву для финальной строфы. Цветаева вновь встает перед вопросом о собственной смертности. Однако на этот раз она может позиционировать себя в женской линии. Ариадна когда-нибудь «нежно-горько» задумается о будущем собственной дочери. Цветаева будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве, где, как известно, похоронена ее собственная мать Мария Александровна Мейн, пианистка концертного уровня. Утешенный таким видением матриархальной традиции, поэт сможет «добровольно» пойти к ней вечный сын , ее «вечный сон».