Биография Алексея Григорьевича (сыны Екатерины 2)

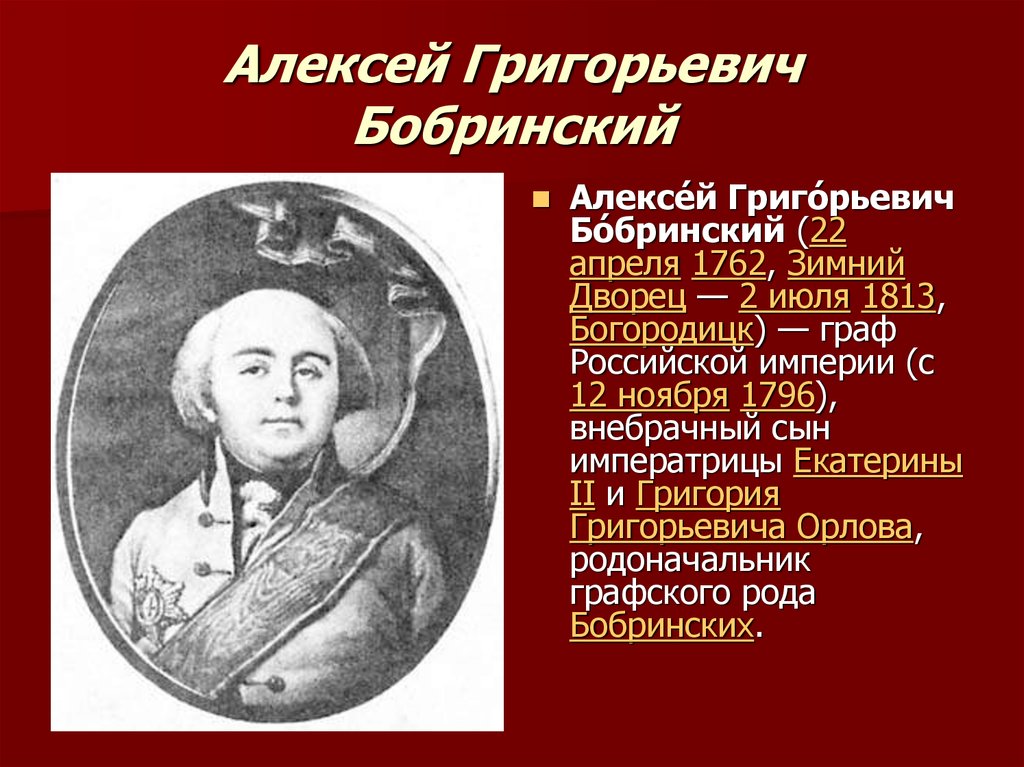

| ФИО: | Бобринский Алексей Григорьевич |

| Дата рождения: | 11 (22) апреля 1762 г. |

| Место рождения: | Санкт-Петербург |

| Знак зодиака: | Овен |

| Чем известен: | Внебрачный сын Екатерины II, генерал-майор |

| Дата смерти: | 20 июня (2 июля) 1813 г. (51 год) |

Содержание:

- Детство и юность Алексея Бобринского

- Биография

- Личная жизнь

- Итог жизни

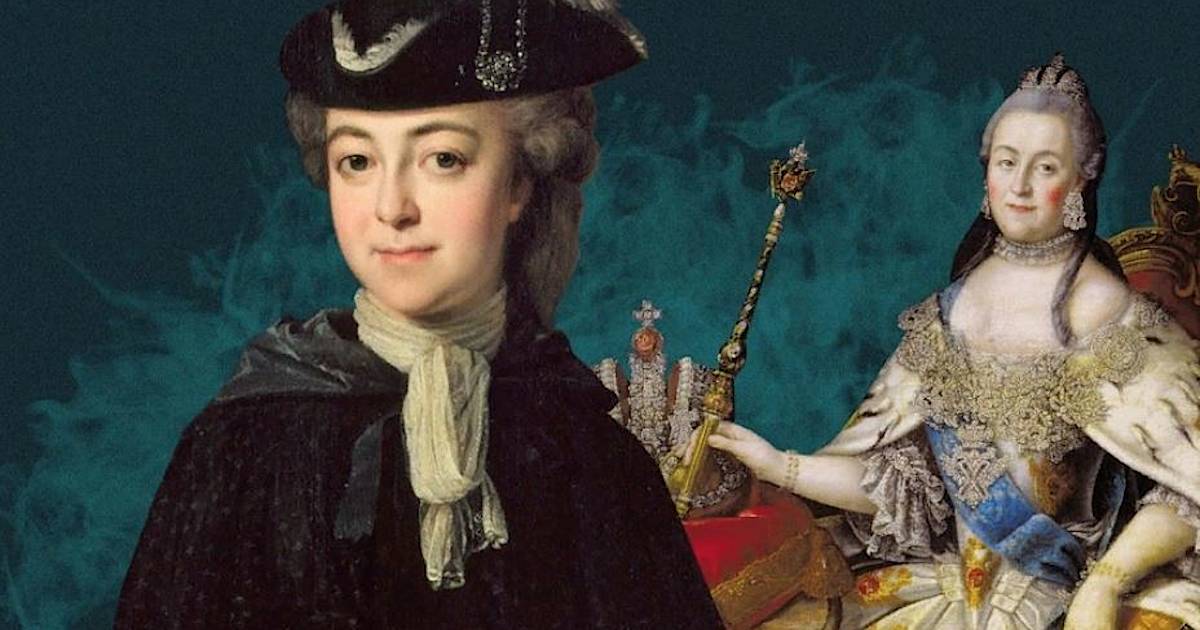

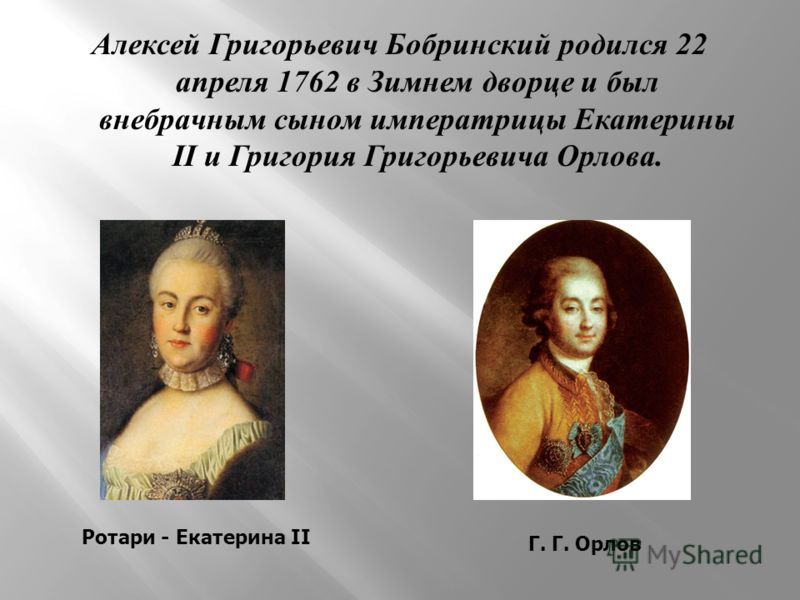

Алексей Григорьевич Бобринский – внебрачный сын императрицы Екатерины II и графа Григория Орлова. Алексей был рожден императрицей 11 (22) апреля 1762 года втайне от ее мужа за два месяца до дворцового переворота.

Родители — Екатерина II и Григорий Орлов

Детство и юность Алексея Бобринского

Существует придание, по которому сторонники Екатерины II, решившие обезопасить ее во время родов от ярости ее мужа, Петра III, решили

поджечь собственный дом. Петр очень любил тушить пожары, и это отвлекло его от рождения ребенка, не являющегося родным сыном. После рождения мальчик сразу же был передан на воспитание Василию Григорьевичу Шкурину, гардеробмейстеру Екатерины.

Петр очень любил тушить пожары, и это отвлекло его от рождения ребенка, не являющегося родным сыном. После рождения мальчик сразу же был передан на воспитание Василию Григорьевичу Шкурину, гардеробмейстеру Екатерины.

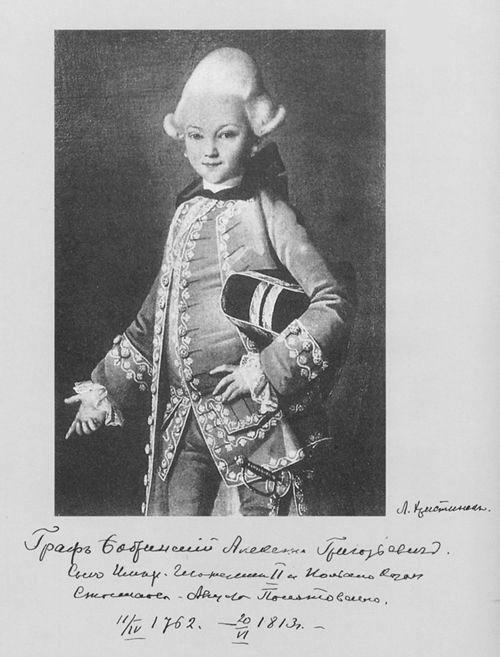

В детстве

Когда ребенка передавали на воспитание, Екатерина заметила особый знак – Алексея спрятали в шубу из бобра. Сначала мальчику хотели дать фамилию Сицких, определив его как потомка князя из угасшего рода, но все же, было принято решения, что Алексей будет Бобринским по названию волости, которую в 1763 году Екатерина приобрела на имя своего тайного сына.

Известно, что в четырехлетнем возрасте Алексей поехал со своим опекуном в Швейцарию. После этого Императрица с сыном Алексеем ехали на Волге, что имело большое значение, так как старший сын Екатерины II Павел тогда серьезно заболел, и если бы его болезнь имела самый неприятных исход, страной бы правил Алексей Бобринский, однако Павел выздоровел.

С 1770 года Бобринский учился вместе с сыновьями Шкурина в пансионе в Лейпциге, но в 1774 году императрица распорядилась вернуть мальчика на родину и передать его на опекунство Бецкого.

Со слов Бецкого, Алексей Григорьевич в тринадцатилетнем возрасте знал крайне мало: немного арифметики, бегло говорил на французском и немецком языках, а также владел малыми знаниями в области географии. Ребенок был очень послушен, слаб, скромен и ни к чему не чувствителен.

Алексей Григорьевич на портрете К. Л. Христинека

Биография

- Во второй половине 1774 года Алексея Григорьевича отправили под наблюдение де Рибаса в

- 1780 год, совершеннолетие Алексея Григорьевича. После этого события Екатерина II дарит сыну герб. На этом гербе орел с двумя головами, бобер и корона графа, которой, к слову, у ее сына пока не было. Также на гербе была надпись: «Богу – слава, жизнь – тебе». Это свидетельствует о любви императрицы к своему сыну.

- В 1782 году молодой мужчина окончил учебу в корпусе кадетов. Он получил не только чин поручика армии, но и золотую медаль за успешную учебу. В этом же году Бобринский с некоторыми своими товарищами по учебе отправились путешествовать в Европу и по России вместе с полковником А.М. Бушуевым и профессором Н.Я. Озерецковским.

- 1 января 1785 года мужчина получил статус секунд-ротмистра.

- В начале 1785 года Алексей принимает решение остаться в Париже жить под опекой Ф.М. Гримм. Молодой человек часто играет в карты, проигрывая все больше и погружаясь в долги, чем крайне разочаровывает не только опекуна, но и мать. Екатерина II в письмах к Ф.М. Гримму часто оправдывала сына. Она считала, что Алексей совершенно не глуп, к тому же очарователен, а значит, у него все еще впереди.

- В 1788 году сын Екатерины вернулся в Россию и поселился в Ревеле со своим новым опекуном П.В. Завадовским.

Екатерина сомневалась в умениях своего отпрыска управлять деньгами и поэтому при жизни так и не передала ему документы на имущество.

Екатерина сомневалась в умениях своего отпрыска управлять деньгами и поэтому при жизни так и не передала ему документы на имущество. - В 1796 году Бобринский женился.

- В 1796 году у Алексея и его жены родился первый ребенок – дочь, которую назвали Марией.

- В 1800 году в его семье родился первый сын – Алексей Алексеевич, который в будущем станет выдающимся человеком.

- В конце 1796 года Алексей Григорьевич Бобринский получил все документы на владение землей и поместьем в Петербурге, а также титул графа Российской империи. Граф поселился в Тульской губернии в своих имениях в городе Богородицке, где начал заниматься сельским хозяйством, медициной, астрономией, а также изучать минералы, алхимию и географию.

- 20 июня (2 июля) 1813 года Алексей Григорьевич умер на 52-ом году жизни. Похоронен в семейном склепе в Бобриках (Тульская область).

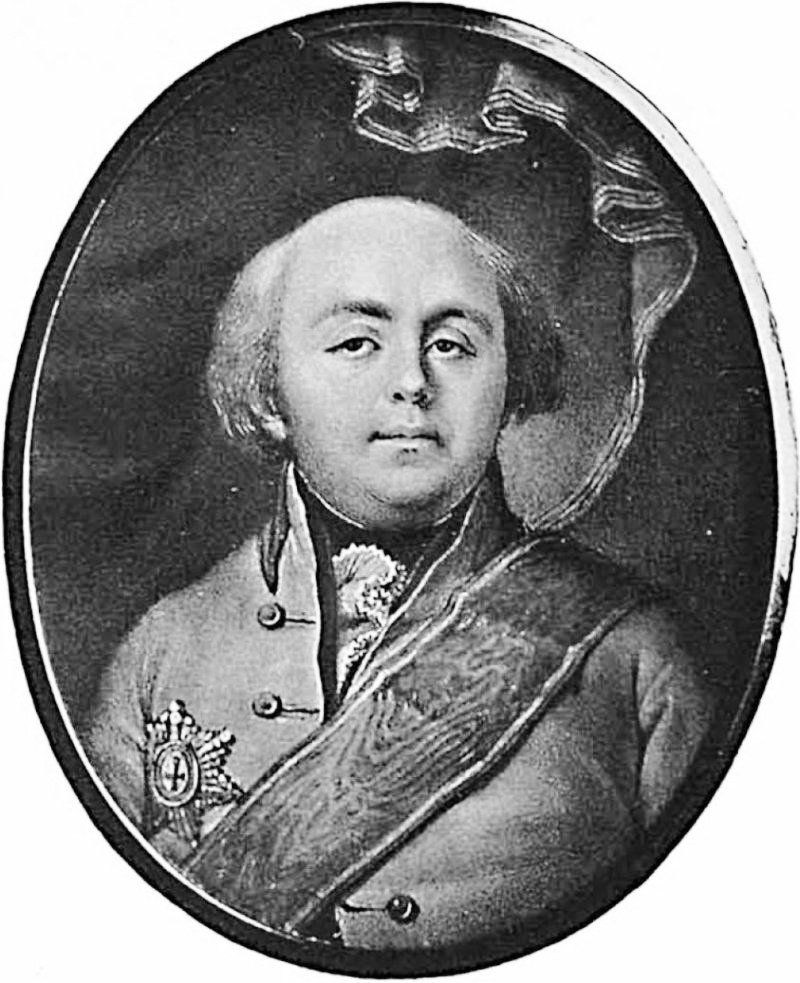

Граф Бобринский на портрете 1800-ых г.

Личная жизнь

После скандала в Париже и возвращения в Россию в 1788 году, Алексей нашел себе невесту. Ей была баронесса Анна Унгерн-Штернберг. Однако отец Анны долго не соглашался с тем, что его дочь вступит в союз с Алексеем Бобринским, так как все знали о том, что Алексей в Париже проиграл огромную сумму в карты, а также много денег спустил на женщин.

Анна Унгерн-Штернберг

Спустя некоторое время согласие союзу дал не только отец невесты, но и сама императрица. Екатерина II даже пригласила сына с невесткой к себе во дворец, чтобы познакомиться с будущей родственницей, несмотря на то, что видела своей невесткой совсем другую девушку – одиннадцатилетнюю Фредерику Баденскую, немецкую принцессу.

Впоследствии у Бобринских родилось четверо детей, что дало продолжение их знаменитому роду, в котором были выдающиеся ученые и известные государственные деятели.

У графа также был один внебрачный ребенок – Райко Николай Алексеевич.

Райко Николай Алексеевич

Итог жизни

Существует множество историй о том, как правители не признают своих внебрачных детей, бросая их на произвол судьбы. Хоть и ходили слухи о том, что Екатерина II была равнодушной и черствой женщиной, она сумела показать себя с другой стороны, проявляя заботу к своему незаконнорожденному сыну.

Благодаря матери, Алексей вырос образованным, но очень неуверенным в себе. Он был очень богат, однако не получал нужного тепла от близких людей. За свою жизнь Алексей Бобринский собрал огромную библиотеку книг и дал жизнь многим выдающимся людям. Так старший сын Алексей стал председателем в комиссии дворянства в России а сын Владимир имел должность в Министерстве путей.

Род Бобринских с течением времени породнился с такими известными семьями, как Трубецкими, Раевскими, Шереметевыми, а также Долгорукими и Хомяковыми. В роду были председатели Госдумы, Госсовета и много других общественных деятелей.

Дворец Бобринских был уничтожен в начале ХХ века, но 20 лет назад был восстановлен, благодаря местным жителям, которые вносили пожертвования. Теперь же дворец превратили в музей, который может посетить каждый интересующийся человек.

Тайный сын императрицы Алексей Бобринский . Династия Романовых

В русской истории имя графа Алексея Григорьевича Бобринского могло бы затеряться, не будь он сыном государыни Екатерины II и героя, красавца и силача Григория Орлова, который еще с 1759 года был фаворитом императрицы. Смелый и решительный, Орлов вместе со своими четырьмя братьями стал опорой Екатерины в государственном перевороте 1762 года. 33-летняя императрица родила мальчика тайно за два с половиной месяца до дворцового переворота, который возвел ее на российский престол. Сына она назвала Алексеем, отчество дала ему по отцу…

По преданию, фамилию Бобринский Алексей Григорьевич получил также благодаря прихоти матери. Говорят, что когда ребенка в обстановке строжайшей секретности передавали в семью камер-лакея Василия Шкурина, Екатерина запомнила, как Алексея спрятали в шубу из бобра.

С рождением Алексея связано еще одно историческое предание. Чтобы обезопасить будущую мать от гнева супруга, Петра III, ее сторонники решили: как только начнутся роды, кто-то из них подожжет свой собственный дом, чтобы отвлечь Петра, очень любившего участвовать в тушении пожаров. Легенды легендами, но вот рождение сына Алексея императрица подтверждает документально. Об этом свидетельствует ее письмо от 2 апреля 1781 года, которое она своему сыну и адресует: «Алексей Григорьевич. Известно мне, что мать ваша, бывшая угнетаема разными неприязными и сильными неприятелями, по тогдашним смутным обстоятельствам, спасая себя и старшего своего сына, принуждена скрыть ваше рождение, воспоследовавшее 11 числа апреля 1762 г.

В одном из писем к немецкому публицисту, критику и дипломату барону Фридриху Мельхиору фон Гримму, который был многолетним корреспондентом российской государыни, Екатерина дала предельно краткую характеристику родителям Алексея Бобринского: «Он происходит от очень странных людей и во многом уродился в них».

В обществе всегда ходили разговоры вокруг сына императрицы, он вызывал у всех особый интерес. К счастью, сохранившиеся архивные документы и переписка могут поведать нам о том, как же на самом деле сложилась жизнь Алексея Бобринского и его отношения с матерью. Когда мальчику было четыре года, он вместе со своим опекуном Иваном Бецким, который знал о тайне Екатерины II, на год уехал в Швейцарию. Настоящие родители мальчика прилежно занимались воспитанием и образованием сына, который так и продолжал жить в семье камер-лакея В. Г. Шкурина. Но Екатерину в не меньшей степени заботили его будущий общественный статус и материальное положение. Среди секретных бумаг из кабинета императрицы сохранились ее собственноручные указы и распоряжения, в которых подробно излагалась система денежного обеспечения малолетнего Алексея.

В ту пору, когда он был еще младенцем, при дворе обсуждался так называемый Бестужевский проект, согласно которому императрице предстояло обвенчаться с Григорием Орловым, а их сына «привенчать». Особо остро вопрос об этом проекте возник в конце 1762 года, когда старший сын Екатерины – цесаревич Павел тяжело заболел и встал вопрос о престолонаследии. О таком повороте событий думал и Григорий Орлов. Он давно надеялся на то, что за рождением мальчика последует брак и желанное право на престол и власть. Но Екатерина знала о его надеждах, но оправдывать их не собиралась. Ф. И. Гримберг считает, что этот ребенок был «рожден не по любовной прихоти», а по политической целесообразности и что императрица Орлова «обманула, воспользовавшись им и его братьями как ступеньками, гарантирующими восхождение на трон, а после променяла на других фаворитов». В связи с этим исследовательница пишет: «Положение Екатерины на престоле уже фактически неколебимо, одна лишь смерть может лишить ее трона и власти.

В 1765 году Екатерина предполагала причислить младшего сына к фамилии князей Сицких – наиболее близкому к Романовым роду, угасшему в конце XVII века. Однако в апреле 1774-го за Алексеем была официально закреплена фамилия Бобринский, производная от названия села Бобрики в Тульской губернии, купленного для него Екатериной в 1763 году. Сохранилась легенда о том, что, осматривая земельные угодья возле села, Екатерина внезапно раскрыла свой веер, бросила его на поляну и приказала по направлению пластин проложить дороги в будущей усадьбе. Так и получился «трезубец» сродни петербургскому, с дворцом и парком в качестве центра схождения лучей.

Строительство самой усадьбы началось в 1773 году. По проекту архитектора Ивана Старова был возведен двухэтажный белоснежный дворец изящной постройки, поражающий своим величием и в то же время внутренней простотой и изысканностью.

Кроме поместья Бобрики, Алексею Григорьевичу были пожалованы и имения в небольшом городке Богородицке, который был основан рядом с деревней. В них числились десятки тысяч десятин земли и тысячи крепостных. Богородицк навсегда остался родовым гнездом Бобринских.

Осенью 1774 года А. Г. Бобринский был помещен в Сухопутный (дворянский) корпус в Петербурге, где находился под особым наблюдением де Рибаса (который, надо полагать, специально для присмотра за Бобринским был принят в корпус цензором). Во время учебы мальчик вел дневник, в котором имеется множество интересных записей о встречах и беседах с Екатериной II, с Г. Г. Орловым, наставником И. И. Бецким и другими придворными. «После обеда я имел счастье видеть государыню и поздравлять ее с Новым годом. Говорили о том о сем…» – записал Алексей в своем дневнике 3 января 1782 года. В этом же году младший сын императрицы окончил курс обучения в корпусе, получив золотую медаль в качестве награды и чин поручика армии.

Во время учебы мальчик вел дневник, в котором имеется множество интересных записей о встречах и беседах с Екатериной II, с Г. Г. Орловым, наставником И. И. Бецким и другими придворными. «После обеда я имел счастье видеть государыню и поздравлять ее с Новым годом. Говорили о том о сем…» – записал Алексей в своем дневнике 3 января 1782 года. В этом же году младший сын императрицы окончил курс обучения в корпусе, получив золотую медаль в качестве награды и чин поручика армии.

По окончании кадетского корпуса Алексей Бобринский и еще несколько лучших воспитанников того выпуска были отправлены в путешествие по России и Европе в сопровождении полковника А. М. Бушуева и известного ученого, профессора Н. Я. Озерецковского. Молодой поручик посетил Москву, Ярославль, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфу, Симбирск, Саратов, Астрахань, Кизляр, Таганрог, Херсон, Киев. Затем он прибыл в Варшаву, откуда отправился в дальнейшие путешествия по Европе. Он побывал в Вене, Венеции, Флоренции, Риме, Неаполе, Турине, Женеве, закончив свои поездки весной 1785 года приездом в Париж.

Интересные сведения о городах, по которым проезжали путешественники, а главное – о личности Алексея Бобринского содержит переписка А. М. Бушуева и Н. Я. Озерецковского с И. И. Бецким. Она составляет в настоящее время отдельное дело в личном архиве Екатерины II, хранящемся в Российском государственном архиве древних актов. На протяжении всей поездки Алексей Бобринский находился под пристальным вниманием встречавшихся с ним людей; его двусмысленное положение было общеизвестно, что, несомненно, накладывало отпечаток на поведение молодого человека. «Вы изволите знать совершенно характер Алексея Григорьевича: к сожалению, я все то в нем открыл, что только вы мне объявить об нем изволили, – докладывал полковник А. М. Бушуев Бецкому. – Он долго под притворною своею тихостью скрывал тяжелый нрав свой, но по множеству случаев не мог не открыть себя. Нет случая, где бы не оказал он самолюбия неумеренного, нет разговора между сотоварищей своих, где не желал он взять над ними верха, и случилося столько раз с оказанием суровости».

Причиной непонимания и раздоров между путешественниками нередко становились деньги, получаемые из Санкт-Петербурга Бобринским и составлявшие проценты с капитала, положенного на его имя в опекунский совет Екатериной II. Именно на эти средства совершалось все путешествие. В то время этим капиталом заведовал И. И. Бецкой, который исправно переводил А. Бобринскому за границу через банки деньги, которые вскоре и стали источником размолвок между Бобринским, его спутниками, а затем и самим Бецким. Путешественники нуждались в деньгах, постоянно просили их у Бобринского, который с неохотой удовлетворял их просьбы, а нередко совсем отказывал. Бушуев говорил по этому поводу: «едва ли можно сыскать другого подобного ему (Бобринскому) молодого человека, который бы так любил собственность». Причина такой расчетливости заключалась в том, что Бобринский увлекся игрой в карты и стал сам нуждаться в деньгах. Он писал об этом императрице Екатерине, жалуясь на невысылку ему денег Бецким, который скоро приказал Бушуеву «незамедлительно возвратиться в Петербург со всеми спутниками». Алексею Бобринскому было разрешено остаться во Франции.

Алексею Бобринскому было разрешено остаться во Франции.

Итак, весной 1785 года Бобринский остается жить в Париже, где по просьбе Екатерины его опекает барон Фридрих Мельхиор фон Гримм. В его переписке с государыней постоянно обсуждались характер ее сына и его денежные дела. «Этот юноша крайне беспечный, но я не считаю его ни злым, ни бесчестным, он молод и может быть вовлечен в очень дурные общества; он вывел из терпения тех, кто был при нем; словом, ему захотелось пожить на своей воле, и ему дали волю», – писала обеспокоенная мать. К сожалению, Алексей Бобринский нередко служил поводом для огорчения матери постоянной игрой в карты и долгами, но в своих письмах к Гримму она пыталась оправдать пагубные пристрастия сына, говоря, что он не глуп и не лишен очарования. И, тем не менее, он так и не сумел или не смог реализовать свои способности. Молодой Бобринский, имея от знаменитой матери немалый годовой пансион, продолжал вести беззаботную жизнь: странствовал по миру, проигрывал деньги в карты и делал долги. И это было печально не только для Екатерины, но и для самого Алексея.

И это было печально не только для Екатерины, но и для самого Алексея.

В конце 1787 года Бобринский из Парижа переехал в Лондон, но пробыл там недолго. Как вспоминал его юный товарищ Е. Ф. Комаровский, «одна знакомая Бобринскому особа внезапно уехала в Париж, а за нею немедленно последовал и Бобринский». Тем временем российский посол в Лондоне, граф С. Р. Воронцов, получил приказание императрицы от 3 января 1788 года потребовать немедленного возвращения молодого человека в Россию через Ригу. Граф же П. В. Завадовский, на которого вместо И. П. Бецкого было возложено попечительство над Алексеем, писал тому же Воронцову, чтобы он приложил все усилия, чтобы «поскорее прислать Бобринского, но не давать почувствовать, что в Петербурге поведением его недовольны».

Барон Ф. М. Гримм 5 февраля 1788 года сообщал Воронцову, что Алексей Бобринский, проведя в Париже «всего три дня в большой тайне, отправился обратно в Лондон, обещаясь скоро вернуться и ехать с упомянутой особою в Италию». Несмотря на убеждения Воронцова быстрее отправляться в Россию, Бобринский медлил с отъездом. Только в конце апреля императрица сообщила Фридриху Гримму о прибытии юноши в Ригу, откуда он был послан в Ревель (Таллинн). Туда же приехал и новый опекун императорского сына, граф П. В. Завадовский. Здесь жизнь беспутного повесы проходила под суровым надзором воспитателя. В Ревеле Бобринский вскоре раскаялся в своем образе жизни за границей, выразил желание поступить на действительную службу и попросил у императрицы, в виде особенной милости, разрешения явиться в Петербург. Екатерина II отвечала ему, что забыла прошлое его поведение и назначила ему, для его собственного исправления, местом пребывания город Ревель, в котором он, конечно, будет скучать, но может легко исправиться. Относительно просьбы Бобринского приехать в столицу императрица добавила, что Завадовский сообщит ему о том, когда настанет время покинуть Ревель.

Несмотря на убеждения Воронцова быстрее отправляться в Россию, Бобринский медлил с отъездом. Только в конце апреля императрица сообщила Фридриху Гримму о прибытии юноши в Ригу, откуда он был послан в Ревель (Таллинн). Туда же приехал и новый опекун императорского сына, граф П. В. Завадовский. Здесь жизнь беспутного повесы проходила под суровым надзором воспитателя. В Ревеле Бобринский вскоре раскаялся в своем образе жизни за границей, выразил желание поступить на действительную службу и попросил у императрицы, в виде особенной милости, разрешения явиться в Петербург. Екатерина II отвечала ему, что забыла прошлое его поведение и назначила ему, для его собственного исправления, местом пребывания город Ревель, в котором он, конечно, будет скучать, но может легко исправиться. Относительно просьбы Бобринского приехать в столицу императрица добавила, что Завадовский сообщит ему о том, когда настанет время покинуть Ревель.

С высочайшего соизволения А. Бобринский в 1794 году купил себе имение в Лифляндии, близ города Юрьева (Дерпта), замок Обер-Пален, а спустя два года женился на дочери коменданта города Ревеля баронессе Анне Унгер-Штеренберг, которая впоследствии родила ему четверых детей – трех сыновей и дочь.

Только после вступления в брак с баронессой Алексей смог посетить Петербург, чтобы представить императрице свою жену, а затем снова вернулся в Обер-Пален, где и проживал до кончины императрицы Екатерины II. При жизни Екатерина так и не решилась официально передать сыну документы на владение имениями: она не была полностью уверена в его способности самостоятельно решать денежные вопросы. Все изменилось, когда на престол вступил Павел I. Вопреки сложившемуся о нем мнению как о человеке черством и суровом, он проявил по отношению к Алексею Бобринскому благородство и не только выполнил распоряжения матери, но и сразу признал его своим братом. 11 ноября 1796 года генерал-прокурор граф Самойлов сообщил Бобринскому высочайшее повеление нового императора приехать в Петербург, «и из оного выезжать может Бобринский свободно, когда ему заблагорассудится». Алексей Григорьевич не замедлил этим воспользоваться и явился к Павлу I, а 12 ноября, будучи бригадиром в отставке, был назначен командиром четвертого эскадрона лейб-гвардии конной гвардии и возведен в графское достоинство. «Я представлялся также императрице, великим князьям Александру, Константину и Николаю… также великим княгиням, их супругам и сестрам, – писал А. Г. Бобринский своей жене из Петербурга. – Я ходил к телу покойной государыни и поцеловал у нея руку… Все глядели на меня такими удивленными глазами, не зная, чему приписать мое появление. За обедом император и императрица несколько раз говорили со мною, и внезапно взоры всех присутствующих устремлялись на меня».

«Я представлялся также императрице, великим князьям Александру, Константину и Николаю… также великим княгиням, их супругам и сестрам, – писал А. Г. Бобринский своей жене из Петербурга. – Я ходил к телу покойной государыни и поцеловал у нея руку… Все глядели на меня такими удивленными глазами, не зная, чему приписать мое появление. За обедом император и императрица несколько раз говорили со мною, и внезапно взоры всех присутствующих устремлялись на меня».

Кроме высоких чинов и званий, Павел I пожаловал Алексею Бобринскому огромный дом князя Г. Г. Орлова (так называемый Штегельманский дом; немного позднее этот дом был куплен у Бобринского для Александровского сиротского института). В день коронации императора, 5 апреля (19 апреля) 1797 года, Бобринский был произведен в генерал-майоры с оставлением в конной гвардии, а 31 июня ему пожаловали командорство в Гдовском уезде, состоящем из 11 селений. Но уже 17 сентября того же года генерал-майору конной гвардии графу А. Г. Бобринскому, командовавшему вторым батальоном, было велено числиться по армии и носить общий кавалерийский мундир, а 24 декабря он был принят в число почетных опекунов совета, учрежденного при Санкт-Петербургском воспитательном доме. Затем, 2 сентября 1798 года, он был уволен с военной службы, а 25 сентября сложил с себя звание почетного опекуна и уехал в Тульскую губернию, в Богородицк, где проживал большую часть года, продолжая навещать Обер-Пален и Петербург.

Г. Бобринскому, командовавшему вторым батальоном, было велено числиться по армии и носить общий кавалерийский мундир, а 24 декабря он был принят в число почетных опекунов совета, учрежденного при Санкт-Петербургском воспитательном доме. Затем, 2 сентября 1798 года, он был уволен с военной службы, а 25 сентября сложил с себя звание почетного опекуна и уехал в Тульскую губернию, в Богородицк, где проживал большую часть года, продолжая навещать Обер-Пален и Петербург.

Старший сын Алексея Григорьевича, Алексей Алексеевич, родился в Петербурге 6 января 1800 года и, по высказыванию его друга, поэта П. А. Вяземского, был «одной из благороднейших и в высшей степени сочувствующих личностей». Со временем совсем переселившись в свои тульские имения, граф А. Г. Бобринский главным образом занимался сельскохозяйственными опытами, минералогией, астрономией; книги по этим наукам, а также по медицине, алхимии, торговле, географии составляли его библиотеку в Богородицке. Там же, в Богородицке, в июле 1813 года Бобринский закончил свой земной путь. Похоронен граф в семейном склепе в Бобриках. В 20-х годах XX века захоронение Бобринских было разгромлено, но в 2003 году его восстановили. После смерти графа Бобринского его жена Анна Владимировна взяла на себя управление большим и отягощенным долгами поместьем. В 1820 году в собственном доме она открыла школу обучения для детей крепостных крестьян, взяв на себя все расходы по ее содержанию. Это о ней писал в своем «Дневнике» А. С. Пушкин: «Старуха Бобринская… всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот».

Похоронен граф в семейном склепе в Бобриках. В 20-х годах XX века захоронение Бобринских было разгромлено, но в 2003 году его восстановили. После смерти графа Бобринского его жена Анна Владимировна взяла на себя управление большим и отягощенным долгами поместьем. В 1820 году в собственном доме она открыла школу обучения для детей крепостных крестьян, взяв на себя все расходы по ее содержанию. Это о ней писал в своем «Дневнике» А. С. Пушкин: «Старуха Бобринская… всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот».

Существуют многочисленные предания о внебрачных детях лиц императорской фамилии, в которых венценосные родители отрекаются от своих детей. Но в отношении Алексея Бобринского Екатерина II всегда проявляла любовь и материнское терпение, она всю жизнь поддерживала незаконнорожденного сына. Этого отнюдь не скажешь о ее законном ребенке – старшем сыне, цесаревиче Павле, отношения с которым у могущественной императрицы всегда были непростыми. Все свои нерастраченные материнские чувства государыня перенесла на внуков. По примеру императрицы Елизаветы Петровны она, по существу, отобрала у родителей (Павла I и Марии Федоровны) их старших сыновей – Александра, будущего императора Александра I, и его брата Константина. Она сама сочиняла для них детские книги, придумывала удобные костюмы, а в 1784 году даже составила подробную инструкцию для воспитателей и наставников своих внуков, ставшую известным педагогическим трудом под названием «Азбука». Известно, что среди всех Романовых воспитанию царских потомков наибольшее внимание уделяла именно Екатерина II.

По примеру императрицы Елизаветы Петровны она, по существу, отобрала у родителей (Павла I и Марии Федоровны) их старших сыновей – Александра, будущего императора Александра I, и его брата Константина. Она сама сочиняла для них детские книги, придумывала удобные костюмы, а в 1784 году даже составила подробную инструкцию для воспитателей и наставников своих внуков, ставшую известным педагогическим трудом под названием «Азбука». Известно, что среди всех Романовых воспитанию царских потомков наибольшее внимание уделяла именно Екатерина II.

Несомненно, во всех проявлениях своей натуры Екатерина всегда оставалась женщиной, хотя силой духа, умом превосходила многих мужчин. Кто знает, как сложилась бы ее судьба, если бы в браке она обрела любовь, к которой всегда стремилась. Неудачное супружество наложило отпечаток на всю ее жизнь. Когда-то в письмах к Потемкину она именно так объясняла причину своих многочисленных интимных связей: «То было, Бог видит, не от распутства, к которому никакой склонности не имею, и если б я в участь получила смолоду мужа, которого любить могла, я бы вечно к нему не переменилась…» Может быть это и так. Свидетельством тому может служить ее тайный союз с Г. Потемкиным – мужчиной, равным ей по уму и способностям.

Свидетельством тому может служить ее тайный союз с Г. Потемкиным – мужчиной, равным ей по уму и способностям.

Вопреки расхожему мнению, Екатерину вряд ли можно обвинять в банальном разврате. Ее мемуары, письма и поступки, даже если учесть вполне естественное желание выглядеть лучше, чем на самом деле, свидетельствуют о простом стремлении к женскому счастью. Нельзя не отметить и ее чисто материнского отношения к фаворитам. Недаром каждого из них она стремилась поднять до своего духовного уровня, обучить навыкам государственного управления. В противном случае не было бы Потемкина и Орлова, не было бы горестных высказываний императрицы о рано скончавшемся молодом Ланском, подававшем большие надежды в качестве государственного деятеля. Те же из фаворитов, которые не смогли подняться до высокого уровня, быстро исчезали со сцены, уступая место другим претендентам. Тем не менее Екатерина, скорее всего подсознательно, как сильная личность, не терпела мужского главенства.

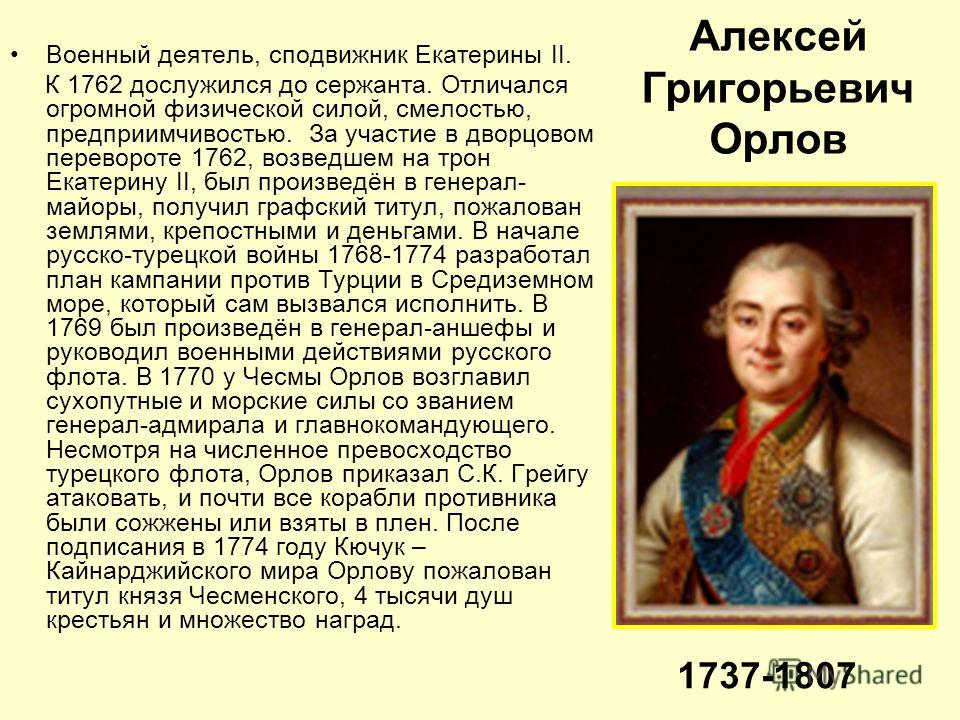

Орлов — Энциклопедия

| ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ |

ОРЛОВ, имя знатного русского рода, давшего несколько выдающихся государственных деятелей, дипломатов и военных.

Григорий ( Григорий ) Григорьевич Орлов, граф (1734-1783), российский государственный деятель, был сыном Григория Орлова, воеводы Великой. Новгород. Он получил образование в кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, свою военную карьеру начал в Семилетней войне и был ранен в Цорндорфе. Во время службы в столице артиллерийским офицером он полюбился Екатерине II и был руководителем заговора, приведшего к свержению и смерти Петра III. (1762 г.). После события Екатерина возвела его в графский чин и сделала генерал-адъютантом, генерал-директором инженеров и генерал-аншефом. Одно время императрица подумывала выйти замуж за своего фаворита, но этот план сорвал Никита Панин. Влияние Орлова стало первостепенным после раскрытия заговора Хитрово с целью убийства всей семьи Орловых. Григорий Орлов не был государственным деятелем, но обладал сообразительностью, довольно точной оценкой текущих событий и был полезным и отзывчивым советником в ранний период царствования Екатерины. Он с энтузиазмом, как из патриотических, так и из экономических побуждений, занялся вопросом об улучшении положения крепостных и их частичном освобождении. Он также был их самым видным защитником в великой комиссии 1767 года, хотя его целью было прежде всего угодить императрице, которая в ранние годы отличалась большой щедростью. Он был одним из первых пропагандистов славянофильской идеи освобождения христиан от турецкого ига. В 1771 г. он был послан первым русским полномочным представителем на мирный конгресс в Фокшанах; но он потерпел неудачу в своей миссии, отчасти из-за упрямства турок, а отчасти (по словам Панина) из-за его собственной возмутительной дерзости. Вернувшись самовольно в Петербург, он оказался замененным в пользу императрицы Васильчиковым. Когда в 1771 г. Потемкин сменил Васильчикова, Орлов потерял при дворе значение и на несколько лет уехал за границу. Он вернулся в Россию за несколько месяцев до своей смерти, которая произошла в Москве в 1780 году. За некоторое время до смерти он был не в своем уме. В конце жизни он женился на своей племяннице мадам Зиновьевой, но не оставил детей.

Он также был их самым видным защитником в великой комиссии 1767 года, хотя его целью было прежде всего угодить императрице, которая в ранние годы отличалась большой щедростью. Он был одним из первых пропагандистов славянофильской идеи освобождения христиан от турецкого ига. В 1771 г. он был послан первым русским полномочным представителем на мирный конгресс в Фокшанах; но он потерпел неудачу в своей миссии, отчасти из-за упрямства турок, а отчасти (по словам Панина) из-за его собственной возмутительной дерзости. Вернувшись самовольно в Петербург, он оказался замененным в пользу императрицы Васильчиковым. Когда в 1771 г. Потемкин сменил Васильчикова, Орлов потерял при дворе значение и на несколько лет уехал за границу. Он вернулся в Россию за несколько месяцев до своей смерти, которая произошла в Москве в 1780 году. За некоторое время до смерти он был не в своем уме. В конце жизни он женился на своей племяннице мадам Зиновьевой, но не оставил детей.

См. Барсуков А. П., Повествования из русской истории VIII в. (рус.) (СПб., 1885).

(рус.) (СПб., 1885).

Алексей Григорьевич Орлов, граф (1737-1808), брат вышеперечисленного, был самым способным членом графского рода Орловых, а также отличался атлетической силой и ловкостью. В революции 1762 года он сыграл еще более важную роль, чем его брат Григорий. Именно он передал Петра III. в замок Ропша и убил его там собственноручно. В 177b он был назначен главнокомандующим флотом, посланным против турок, чей намного превосходящий флот он уничтожил при Чешме (5 июля 1770 г.), победа, которая привела к завоеванию греческого архипелага. За этот подвиг он получил в 1774 году почетный эпитет 9.0021 Чесменский, и привилегия четвертовать имперский герб на своем щите. В том же году вышел в отставку и поселился в Москве. Он посвятил себя коневодству и произвел лучшую породу лошадей, известную в то время, путем скрещивания арабских и фризских, а также арабских и английских племенных лошадей. В войне с Наполеоном 1806-07 Орлов командовал ополчением 5-го округа, которое было переведено на боевой лад почти целиком за его счет. Он оставил имение в пять миллионов рублей и 30 000 крепостных.

Он оставил имение в пять миллионов рублей и 30 000 крепостных.

См. статью «Сподвижники Екатерины II», № 2, в Русская Старина (Рус.) (СПб., 1873).

Феодор ( Федор ) Григорьевич Орлов, граф (1741-1796), русский генерал, впервые отличившийся в Семилетней войне. Участвовал со своими старшими братьями Григорием и Алексием в государственном перевороте 1762 года, после которого был назначен обер-прокурором сената. Во время первой турецкой войны Екатерины II. он служил под командованием адмирала Спиридова и одним из первых прорвал турецкий боевой порядок у Чешме. Впоследствии у Гидры он обратил в бегство восемнадцать турецких судов. Эти подвиги были по указу Екатерины увековечены триумфальной колонной, увенчанной морскими трофеями, воздвигнутой в Царском Селе. В 1775 вышел в отставку с государственной службы. Орлов никогда не был женат, но имел пятерых внебрачных детей, которых Екатерина облагорожила и узаконила.

Алексей Федорович Орлов, князь (1787-1862), «Российский государственный деятель, сын родного сына графа Федора Григорьевича Орлова, участник всех наполеоновских войн с 1805 года до взятия Парижа. За заслуги командиром кавалерийского полка лейб-гвардии по случаю мятежа 1825 г. он был произведен в графы, а в Турецкую войну 1828-29 гг. дослужился до чина генерал-поручика. Именно с этого времени начинается блестящая дипломатическая карьера Орлова. Он был русским полномочным представителем при Адрианопольском мире, а в 1833 г. был назначен русским послом в Константинополь, занимая в то же время пост главнокомандующего Черноморским флотом. Он действительно был одним из довереннейших агентов Николая I, которого в 1837 году сопровождал в его заграничном путешествии. В 1854 году его отправили в Вену, чтобы склонить Австрию на сторону России, но безуспешно. В 1856 году он был одним из уполномоченных, заключивших Парижский мир. В том же году он был возведен в сан князя и назначен председателем имперского государственного совета и совета министров. В 1857 г., во время отсутствия императора, он председательствовал в комиссии, образованной для рассмотрения вопроса об освобождении крепостных, к чему он относился совершенно враждебно.

За заслуги командиром кавалерийского полка лейб-гвардии по случаю мятежа 1825 г. он был произведен в графы, а в Турецкую войну 1828-29 гг. дослужился до чина генерал-поручика. Именно с этого времени начинается блестящая дипломатическая карьера Орлова. Он был русским полномочным представителем при Адрианопольском мире, а в 1833 г. был назначен русским послом в Константинополь, занимая в то же время пост главнокомандующего Черноморским флотом. Он действительно был одним из довереннейших агентов Николая I, которого в 1837 году сопровождал в его заграничном путешествии. В 1854 году его отправили в Вену, чтобы склонить Австрию на сторону России, но безуспешно. В 1856 году он был одним из уполномоченных, заключивших Парижский мир. В том же году он был возведен в сан князя и назначен председателем имперского государственного совета и совета министров. В 1857 г., во время отсутствия императора, он председательствовал в комиссии, образованной для рассмотрения вопроса об освобождении крепостных, к чему он относился совершенно враждебно.

Единственный его сын, КНЯЗЬ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ОРЛОВ (1827-1885), был выдающимся русским дипломатом и писателем. Сначала он сделал военную карьеру и был тяжело ранен в Крымской войне. Впоследствии он поступил на дипломатическую службу и представлял Россию последовательно в Брюсселе (1860–1870), Париже (1870–1882) и Берлине (1882–1885). Как публицист он стоял в авангарде реформ. Его статьи о телесных наказаниях, появившиеся в Русской Старине в 1881 г., привели к их отмене. Он также выступал за терпимость к инакомыслящим. Его исторический труд, Очерк Трехнедельного похода 1806 г. (Санкт-Петербург, 1856 г.) до сих пор представляет ценность. (Р.Н.Б.)

Орлов, Князь Владимир | Николай II

ФОТО: Император Николай II и князь Владимир Орлов

Это первый из серии биографических очерков о людях, служивших императору Николаю II в период с 1894 по 1917 год. Гилберт

Князь Владимир Николаевич Орлов родился в Брюсселе, Бельгия, 13 января 1869 года. ( OS 31 декабря 1868 г.). Он был одним из двух сыновей князя Николая Алексеевича Орлова (1827-1885) и княгини Екатерины Николаевны Трубецкой (1840-1875). У Владимира был один брат князь Алексей Николаевич Орлов (1867-1916),

( OS 31 декабря 1868 г.). Он был одним из двух сыновей князя Николая Алексеевича Орлова (1827-1885) и княгини Екатерины Николаевны Трубецкой (1840-1875). У Владимира был один брат князь Алексей Николаевич Орлов (1867-1916),

Отец Владимира служил генерал-адъютантом, генералом от кавалерии, дипломатом в Брюсселе, Париже и Берлине, а также военным писателем. Его прадедом был граф Федор Григорьевич Орлов (1741–1796), который вместе со своими братьями графами Алексеем и Григорием Орловыми участвовал в перевороте, в результате которого Екатерина Великая взошла на российский престол в 1762 году.0019

В 1887 г. Владимир поступил в младший особый класс Пажеского корпуса в Петербурге, который окончил в 1889 г. корнетом лейб-гвардии Конного полка. За свою жизнь он имел множество выдающихся званий, в том числе лейтенанта (1893 г.), штабс-капитана (1899 г.), капитана (1901 г.), полковника (1904 г.), генерал-майора (1909 г., зачислен в свиту) и генерал-лейтенанта (1915 г.). .

В 1900 году Орлов участвовал в летних Олимпийских играх в Париже, соревнуясь в конном спорте: соревновании вчетвером, которое представляет собой повозку, запряженную четырьмя лошадьми, с поводьями, расположенными так, что один возница может управлять всеми четырьмя лошадьми. Очень мало известно о 1900, в котором участвовало не менее 28 вагонов. Титул выиграл бельгиец Жорж Нагельмакерс.

Очень мало известно о 1900, в котором участвовало не менее 28 вагонов. Титул выиграл бельгиец Жорж Нагельмакерс.

ФОТО: Император Николай II и князь Владимир Орлов

7 января 1901 года назначен помощником обер-главнокомандующего, а первую должность адъютанта получил благодаря протекции министра императорского двора барона Владимира. Борисович Фредерикс (1838-1927). Именно в этот день он вошел в близкий круг императора и императрицы. Князь так вспоминает в своем дневнике: «В дежурстве я часто обедал и завтракал у государя; поначалу мне было очень тяжело, потому что я ужасно стеснялась, но потом понемногу это стало проходить».

Орлов, носивший прозвище «Толстый Орлов», был чрезвычайно богатым человеком. Он был высокообразованным человеком, саркастичным, с сухим юмором и пользовался большим общественным авторитетом. Он был «остроумный и обаятельный человек с большим знанием мира, он был типичным представителем аристократической культуры и, кроме родного языка [русского], говорил на английском, французском, немецком, итальянском, испанском и сербском языках. ”

”

На протяжении многих лет он был одним из самых доверенных лиц Николая II. Совершенно не думая о своей личной карьере, он был предан царю и делу русской монархии, предан в самом высоком смысле, в каком только можно использовать это слово.

Князь Владимир Николаевич Орлов также был одним из ближайших советников Николая II, а 26 августа 1906 года был назначен Начальником Военно-походной канцелярии Его Императорского Величества. эту должность он занимал до 1915 года. Будучи главой военного кабинета, Орлов был увлеченным технологом, интересовавшимся военным применением автомобиля.

ФОТО: Орлов в костюме 17-го сокольника на костюмированном балу

1903 года в Зимнем дворце

Князь Орлов был дважды женат. Его первая жена княгиня Ольга Константиновна Белосельская-Белозерская (1872-1923), крестница княгини Е.П. Трубецкой и граф П.П. Шувалова, фрейлина, дочь князя К.Е.Белосельского-Белозерского и Н.Д.Скобелевой. В обществе она была известна как первая модница и самая элегантная женщина Петербурга. В ее салоне царили игра в карты и танцы. В 1917 году их сын Николай (1896-1961) женился на княжне Императорской Крови Надежде Петровне (1898-1988), у них было две дочери.

В ее салоне царили игра в карты и танцы. В 1917 году их сын Николай (1896-1961) женился на княжне Императорской Крови Надежде Петровне (1898-1988), у них было две дочери.

Его вторая жена графиня Елизавета Александровна Людерс-Веймарн (1883-1969).

Кажется, именно князь Орлов интегрировал автомобили в жизнь императорской семьи. В 1904 году он подъехал к Александровскому дворцу в Царском Селе на собственном Делоне-Бельвиле. Затем, по описанию придворного чиновника Александра Мосолова (1854-1939), «Орлов предоставил свой автомобиль в распоряжение царя, и автомобильные экскурсии стали почти ежедневным развлечением… После этого он никогда не отказывался от своей роли шофера».

«У нас никогда не было ни одного несчастного случая ни в одной из наших экскурсий; конечно, я всегда был чрезвычайно осторожен. Я не считал целесообразным, чтобы подданный раздавил своего Царя, — сказал Орлов.

Осенью 1905 года Николай сам решил обзавестись автомобилями. «Я больше не могу посягать на добрую волю Орлова. Купите две-три машины, но пусть их выберет Орлов. Он знает лучше любого профессионала».

Купите две-три машины, но пусть их выберет Орлов. Он знает лучше любого профессионала».

По мере роста коллекции автомобилей Императора началось строительство Императорских Гаражей в Царском Селе, Петергофе, Санкт-Петербурге (Зимний дворец) и Ливадии. 18 февраля 1907 г. в составе Министерства императорского двора было официально учреждено управление флотом во главе с князем Орловым.

Князь Орлов всячески поощрял интерес Императорской Семьи к автомобилям. Именно он устроил цесаревичу Алексею подарок небольшого двухместного автомобиля Bébé Peugeot размером 2445 х 1140 мм. Этот автомобильчик дебютировал на Парижском автосалоне в 1904 году.

Автомобильные поездки участились, что способствовало сближению Владимира Николаевича с Николаем II. У них были долгие беседы, император интересовался мнением князя. С этого момента отношение семьи к князю существенно изменилось. Он стал особенно близок. Вдовствующая императрица Мария Федоровна ласково называла его «Влади».

ФОТО: Орлов с водителем Николаем II и Александрой Федоровной

в Делоне-Бельвиле, 1905 г.

безупречные рекомендации, специально присвоенные этой должности самим Орловым. Это было сделано, и Орлову была поручена организация Императорского гаража в Царском Селе.

Как и многие служившие императору, Орлов отрицательно относился к Распутину. 19В августе 1915 года, после неудачной попытки опорочить Распутина в газете, он и первый заместитель министра внутренних дел Владимир Джунковский (1865-1938) были уволены со своих постов.

Узнав об увольнении Орлова, вдовствующая императрица Мария Федоровна писала великому князю Андрею Владимировичу: «Этого не сделал мой милый мальчик. Он слишком добр, чтобы делать такие вещи. Он очень любил их обоих [Орлова и Джунковского]. Нет, это ее [Александры Федоровны] дело. Она одна виновата».

25 августа 1915 г. Орлов был сослан царем в 1915 г. на Кавказ, где служил при наместнике великом князе Николае Николаевиче (1856-1929).

16 ноября 1915 года Орлов был назначен помощником по гражданским делам наместника на Кавказе. 31 марта 1917 года уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией.

31 марта 1917 года уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией.

ФОТО: Замок Бельфонтен в Самоа-сюр-Сен, где Орлов жил в изгнании

После Октябрьской революции 1917 года Орлов жил в Чаире, крымском имении великого князя Николая Николаевича. Он последовал за членами императорской семьи в изгнание, поселившись во Франции, где и прожил до конца своих дней. Князь Владимир Николаевич Орлов скончался 29 августа 1927 года в своем имении Шато Бельфонтен, расположенном под Парижем. Он был похоронен на кладбище Самоа-сюр-Сен, Сена и Марна, Иль-де-Франс, Франция.

***

Уважаемый читатель : Мне всегда приятно представлять новые статьи, основанные на моих собственных исследованиях из российских архивных источников, а также предлагать первые английские переводы новых произведений из российских медиа-источников на моих блогах Николая II и Facebook страниц.