Освобождение от татаро-монгольского ига: этапы борьбы

Нашествие на Русь

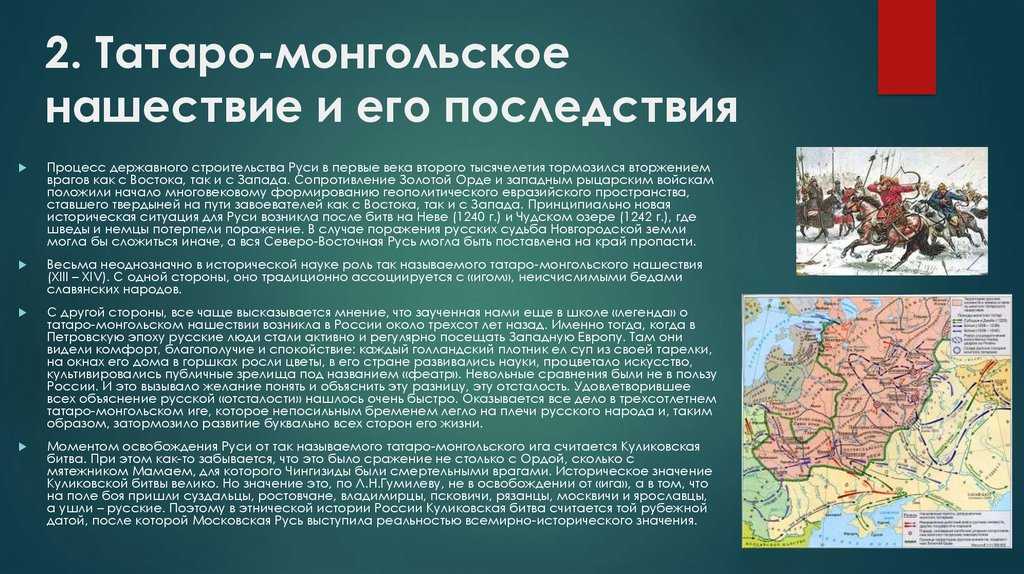

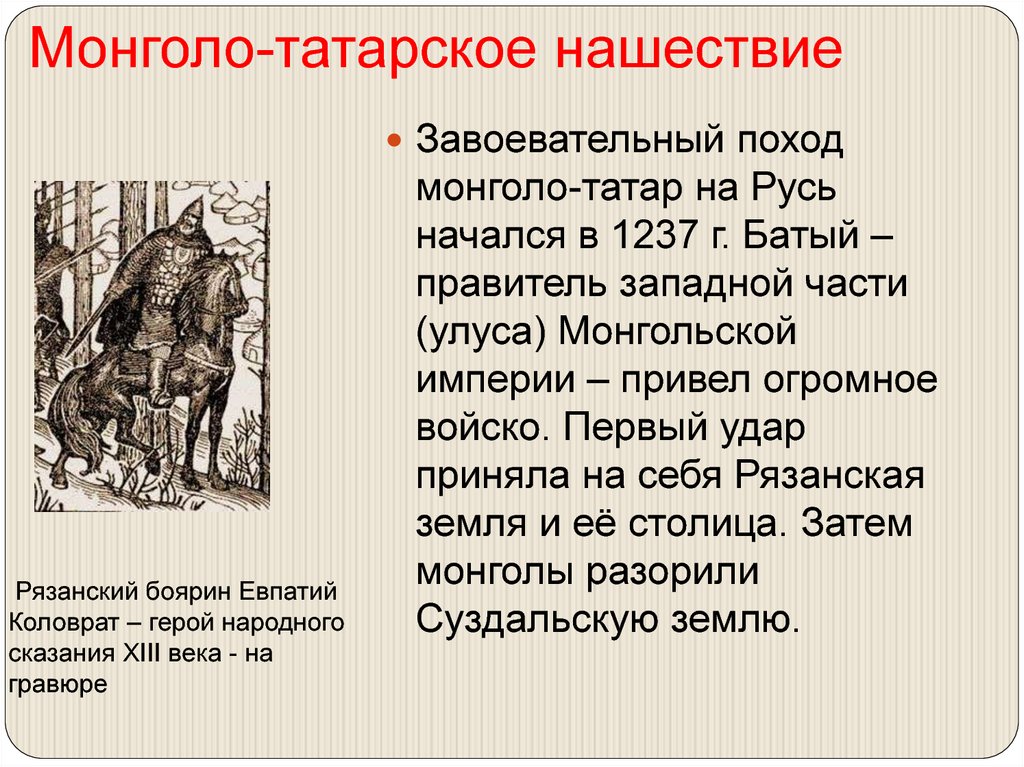

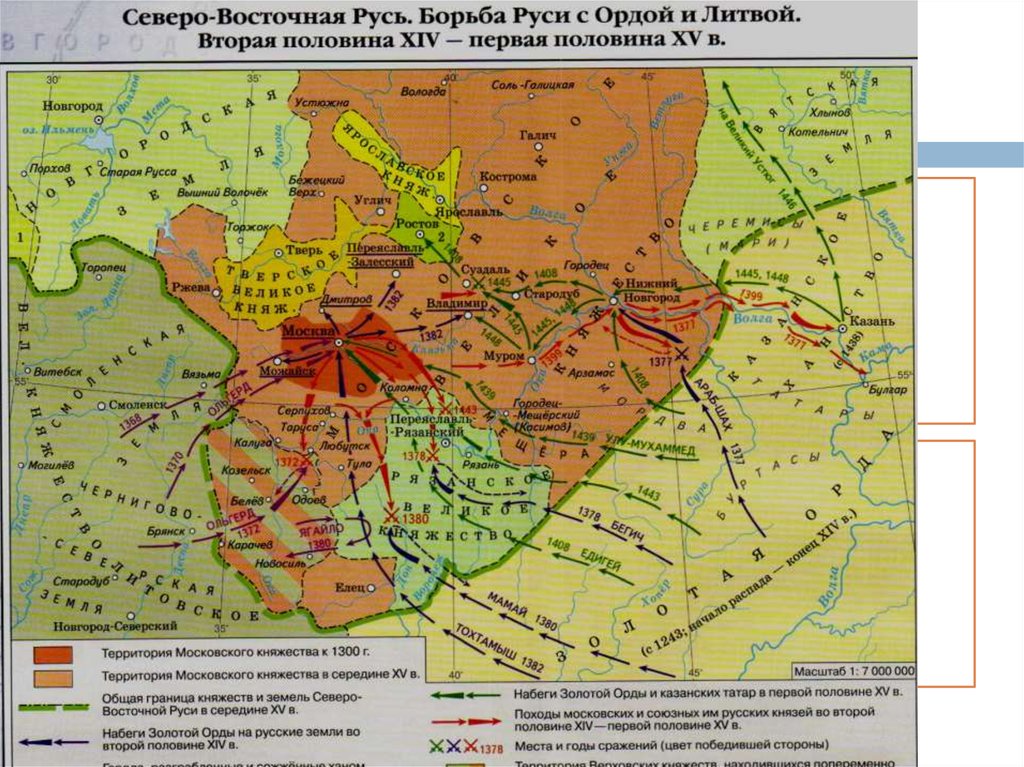

Зимой 1237 года на Северо-Восточные земли Руси свои силы направляет хан Батый, внук прославленного Чингисхана. По завещанию Великого Хана русские земли входили в улус его внука. Первым на пути кочевников встала Рязань. Город осадили, на помощь пришли князья соседних княжеств: Владимирского и Суздальского. Через шесть дней осады город был стерт с лица земли. Современная Рязань находится примерно в 60 км от прежнего города.

В начале 1238 года Батый двинулся на Владимиро-Суздальскую землю. Встретились войска около Коломны, где погибла практически вся владимирская рать.

После 5 дней осады была сожжена Москва, все жители были убиты.

За месяц ордынская армия прошла примерно 300 км и подошла к Владимиру. Князя в этот момент не было. Юрий Всеволодович находился на севере, собирая силы для борьбы. Остальные жители, вместе с семьей Великого князя, были в городе и укрылись в Успенском соборе. Ордынцы сожгли храм со всеми людьми внутри.

Ордынцы сожгли храм со всеми людьми внутри.

Юрий Всеволодович узнав о падении города и кончине семьи немедленно выдвинулся с собранным войском навстречу. Битва произошла на р.Воже. Русские были разгромлена, а сам Великий князь убит.

Кочевники отправились на север, грабя и сжигая все на своем пути. До Новогорода они не дошли примерно 100 км. Существовало несколько причин, почему татаро-монголы повернули назад:

- ослабленность армии. Все победы Батыю достались ценой больших потерь;

- природные условия. Начиналась весна и коннице было сложно двигаться по размытым дорогам и разлитым рекам;

- удаленность Новгорода. Северный город был скрыт дремучими лесами, на такой местности монгольская армия не могла вести эффективно сражения.

На обратном пути Батый осадил маленький город Козельск, который продержался 7 недель, после чего был взят и стерт с лица земли. Хан прозвал его “Злым городом”.

В 1240 году Батый возвращается на Русь, на этот раз в южные земли.

В 1243 году на границе с югом Руси Батый закладывает государство Золотая Орда со столицей в г. Сарай. После чего разобщенные русские земли признали свое вассальное положение, при этом государственность Руси была сохранена, как и религия. Стоит отметить, что золотоордынские ханы в своей политике придерживались религиозной терпимости. Русских не принуждали забыть православие, причем сами татаро-монголы приняли ислам лишь в 1312 году.

Однако в политико-экономическом отношении в этот период происходит установление монголо-татарского ига на Руси. Контроль над русскими князьями осуществляли баскаки, они же собирали и дань.

К несогласным с политикой хана отправлялись карательные отряды. Русь жила в страхе и разрушенном состоянии.

Тверь 1327 г.

Следующим значимым этапом борьбы против ордынцев стало восстание жителей Твери. В 1326 г., после казни в Орде князя Дмитрия Грозные Очи, тверским князем стал его брат, Александр Михайлович. Горожане своего князя уважали и любили. Хан Золотой Орды Узбек отдал Твери ярлык на великое княжение, вопреки желанию Ивана Калиты, правителя Москвы.

В 1326 г., после казни в Орде князя Дмитрия Грозные Очи, тверским князем стал его брат, Александр Михайлович. Горожане своего князя уважали и любили. Хан Золотой Орды Узбек отдал Твери ярлык на великое княжение, вопреки желанию Ивана Калиты, правителя Москвы.

Прибытие баскака

В том же году в город прибыло ханское посольство, возглавляемое баскаком Чолханом, двоюродным братом Узбека. В русских летописях он остался как Щелкан или Шевкал – «посол силен зело царевичь Щелкан Дюдепевичь изо Орды, от царя Азбяка». Чолхан начал с того, что выгнал тверского князя из его покоев, расположившись в них со своей свитой. Князь стерпел это унижение, но послы на этом не остановились. Зверства и грабежи кочевников («гонение велико на христианы насилством, и граблением, и битием, и поруганием») все больше озлобляли горожан.

Истребление монголов

Князю поначалу удавалось удерживать население от расправы, но 15 августа 1327 г. в Твери ударил набат. Поводом послужила попытка монголов забрать лошадь у местного дьяка. За него вступились соседи, началась потасовка, которая благодаря накопившимся обидам и гневу переросла в восстание. Были перебиты не только воины посольского отряда, но все монголы, находящиеся в Твери – купцы, сборщики дани и прочие. Чолхан вместе с приближенными пытался укрыться в княжеском тереме, в котором его и сожгли разъяренные горожане. Из монголов избежали смерти только пастухи, пасшие лошадей за городскими стенами. Они и сообщили в Орду о восстании.

За него вступились соседи, началась потасовка, которая благодаря накопившимся обидам и гневу переросла в восстание. Были перебиты не только воины посольского отряда, но все монголы, находящиеся в Твери – купцы, сборщики дани и прочие. Чолхан вместе с приближенными пытался укрыться в княжеском тереме, в котором его и сожгли разъяренные горожане. Из монголов избежали смерти только пастухи, пасшие лошадей за городскими стенами. Они и сообщили в Орду о восстании.

Подавление восстания

Карательный отряд добрался до Твери зимой 1327-1328 г. Вел его московский князь Иван Калита, сам предложивший хану свою помощь в наказании взбунтовавшегося города. Этот поход остался в истории как Федорчукова рать, по имени предводителя ордынцев. Соединенными силами ордынского отряда, московской дружины и присоединившейся к ним дружины Суздаля Тверская земля была разорена – «сделали пусту». Тверь сожжена, множество жителей убито или угнано в рабство. Отличившийся жестокостью Иван Калита получил в награду желанный ярлык великого князя.

Итоги восстания

Разоренная Тверь впоследствии отстроилась, но потеряла статус одного из сильнейших русских городов, на равных соперничающего с Москвой. Князь Твери Александр Михайлович вынужден был бежать, и смог вернуться в Тверь только через 10 лет, в 1338 г. Но уже в 1339 г. он был казнен в Орде вместе с сыном, возможно, по доносу Калиты. Но и для ордынцев гибель баскаков стала уроком. В дальнейшем они уже не позволяли себе таких бесчинств в русских городах.

Русь набирает силы

Таким образом, нашествие Тохтамыша продлило период зависимости от Орды, продлило почти на сто лет. Однако эти годы прошли не напрасно. Русь набирала силы. Василий Дмитриевич, иначе Василий I, присоединил к Москве Нижегородское княжество, выкупив в Орде право на него, и Малую Пермь – так назывались земли по р. Вычегде. Выкупил он также Городец, Тарусу, Муром и Мещеру. Будучи женатым на единственной дочери грозного литовского князя Витовта Софье, в 1392 г. заключил союз с Литвой. Когда в 1395 г.

Однако, дойдя до Ельца (по одним источникам, разорив его, по другим — нет), Тамерлан ушел, и Василий вновь начал платить дань. Вскоре, в 1408 г., на Русь пришел Едигей. Этому предшествовал ряд событий. Вначале хан Тимур-Кутлуг разбил Тохтамыша и занял ордынский престол. Тохтамыш, кстати, ушел в Литву, и еще в 1399 Едигей разгромил на р. Ворскле Витовта с Тохтамышем, а в конце концов Тохтамыш погиб в одном из сражений с Едигеем. На Ворскле Едигей действовал в союзе с Тимур-Кутлогом, но в 1400 г. убил его и сам сел на трон.

В 1405 г. умер Тамерлан, что упрочило положение Едигея. Он решил восстановить зависимость Руси от Орды в полном объеме. Следуя старинному правилу «Разделяй и властвуй», Едигей поссорил Василия с Витовтом. Война Руси и Литвы принесла большие проблемы обеим сторонам, значительно их ослабив. Тогда в 1408 г. Едигей сам напал на Русь. Однако, дойдя до Москвы, взять он ее не смог и, получив 3000 р. откупа, снял осаду. Затем войско Едигея начало грабить города поменьше — Верею, Серпухов, Коломну и другие, но из-за смуты в Орде Едигею пришлось вернуться туда.

откупа, снял осаду. Затем войско Едигея начало грабить города поменьше — Верею, Серпухов, Коломну и другие, но из-за смуты в Орде Едигею пришлось вернуться туда.

Между прочим, борьба за власть за спиной Едигея была инспирирована Василием Московским по дипломатическим каналам — так же поступит в 1480 г. его внук Иван III. От контактов же с Едигеем Василий успешно уклонялся, когда в 1412 г. сын Тохтамыша Джелал-ад-Дин захватил ордынский престол, Василий приехал к нему с богатыми дарами. Эта поездка почему-то совпала (!) с покушением на Джелал-ад-Дина, завершившимся гибелью последнего, и воцарением Керим-Берды, брата убитого. Учитывая, что Керим-Берды до этого четыре года прожил у Василия, можно считать, что Москва помогла Кериму захватить власть. Правда, продержался он у власти всего два года и был убит другим своим братом — Келек-ханом. Так что больших выгод от пребывания на престоле Золотой Орды своего ставленника Василий получить не успел.

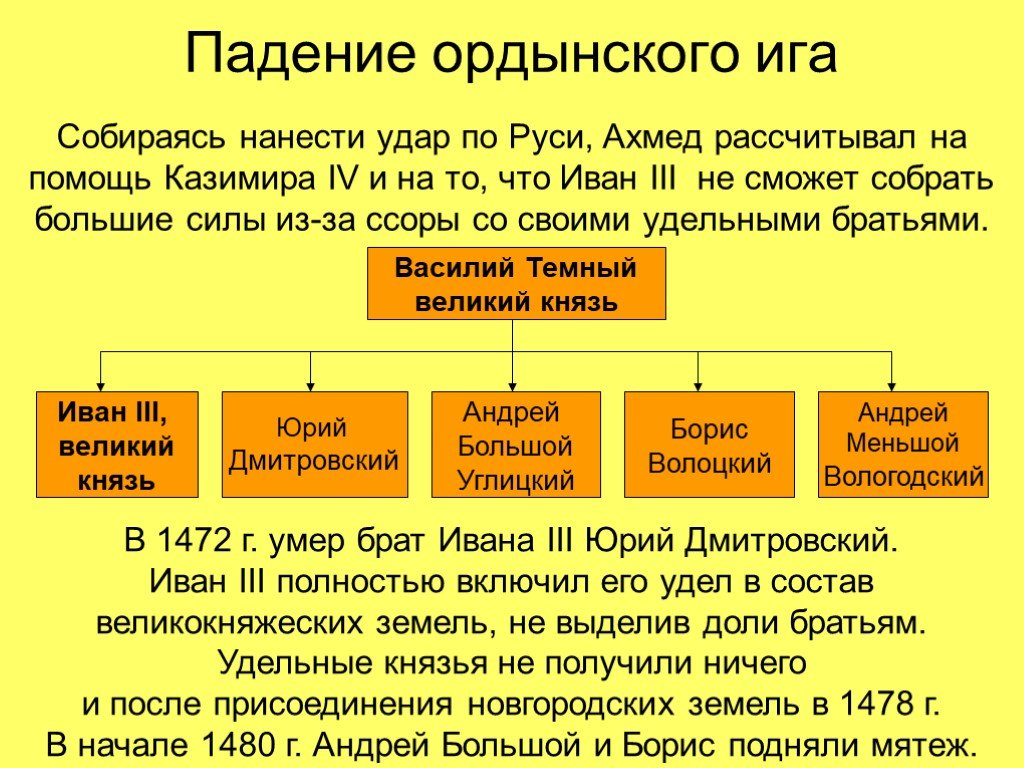

Ордынские усобицы очень помогли Москве набраться сил, но, к сожалению, после смерти Василия I в 1425 г. князем стал десятилетний Василий II, и уже в Московском княжестве началась длительная и тяжелая междоусобица — феодальная война, которая шла около 20 лет и серьезно отбросила княжество вспять. Лишь к 1453 г. положение было нормализовано. К этому времени родившийся в 1440 г. Иван Васильевич, будущий Иван III, фактически стал соправителем своего ослепленного в ходе феодальной войны отца Василия II Темного.

князем стал десятилетний Василий II, и уже в Московском княжестве началась длительная и тяжелая междоусобица — феодальная война, которая шла около 20 лет и серьезно отбросила княжество вспять. Лишь к 1453 г. положение было нормализовано. К этому времени родившийся в 1440 г. Иван Васильевич, будущий Иван III, фактически стал соправителем своего ослепленного в ходе феодальной войны отца Василия II Темного.

После смерти отца Иван III в возрасте 22 лет стал великим князем. Он продолжил политику деда и отца, объединяя земли вокруг Москвы

Действовал осторожно и расчетливо, полководцем не был, осуществляя общее стратегическое руководство. Забегая вперед, скажем, что во время «Стояния на Угре» 1480 г

заслужил обвинение в трусости от митрополита Вассиана Рыло (предупреждая возможные вопросы по поводу столь странного прозвища — оно получено за пристрастие рыть пруды при монастырях). Главным делом Ивана III в расширении подвластных земель стало подчинение Великого Новгорода.

Присоединением Новгородской республики, Тверского княжества

Ход всего «новгородского дела» в 1471 году показал, что затея перехода Новгорода под власть короля Казимира всего лишь авантюра, не имеющая корней в народной среде.Завершив первый этап покорения Новгорода и понимания, что на этом «новгородское дело» не окончено , Иван III занялся делами ордынскими. Для того, чтобы нейтрализовать Казимира и его ставку на окатоличиствание церкви, Иван делает остроумный и совершенно непредсказуемый маневр. Он женится на Софье Палеолог, племяннице императора Византии, погибшего в стенах Константинополя. Тем самым Ватикан жил ожиданием усиления окатоличивания Руси через Софью, а Иван, введя тот же Ватикан в заблуждение, не давал распространиться на Руси католичеству.Новым предлогом для давления на Новгород стало воцарение в нем тянущегося к Литве Василия Ананьина. 22 октября 1475 года Иван пошел на Новгород. 21 ноября он уже вошел в Новгород, 26 ноября состоялся великокняжеский суд, после которого сразу же были схвачены Ананьин и его помощники.В это время в 1476 году в Крыму на ханский престол сел сын хана Большой Орды Ахмата Джанибек. Создавался антимосковский триумвират: Ахмат, Джанибек, Казимир. Незамедлительно вступив в переговоры с Ахматом, в 1476 году Иван принимает от него ярлык на великое княжение.К 1478 году появился момент для завершения дел с Новгородом.Султан Османской Империи начал войну с Джанибеком и Ахматом 27 ноября Иван III встал со своими войсками у стен города. Формальным поводом к этому стали жалобы новгородцев, доносившиеся до Москвы. Уже 14 февраля Иван тронулся в обратный путь, но обратно вместе с ним двигался и вечевой колокол, символ новгородского суверенитета. Проблема Новгорода была решена.В 1492 году Иван III стал официально величаться «государь всея Руси».Но еще в 1480 году Иван III стал подготавливать политическую почву для свержения ордынского ига.

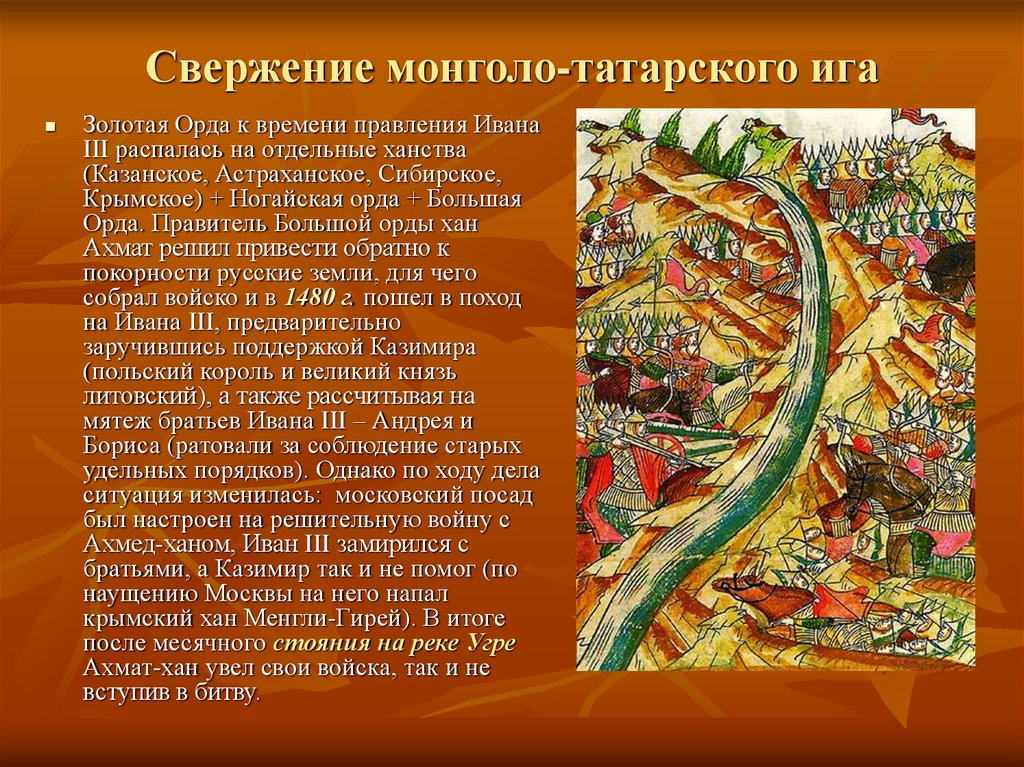

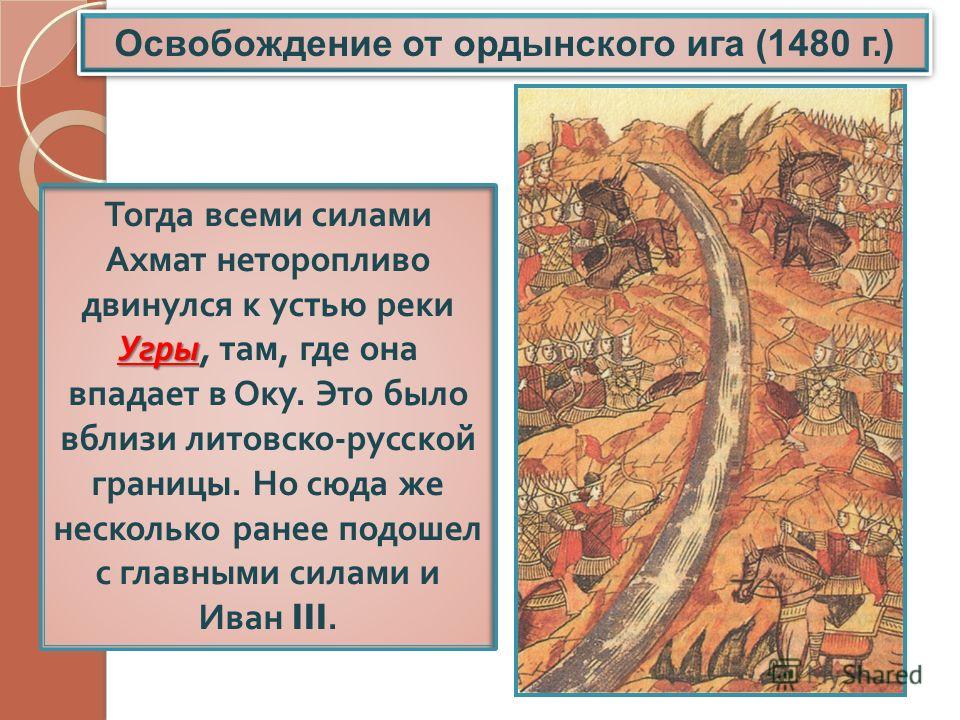

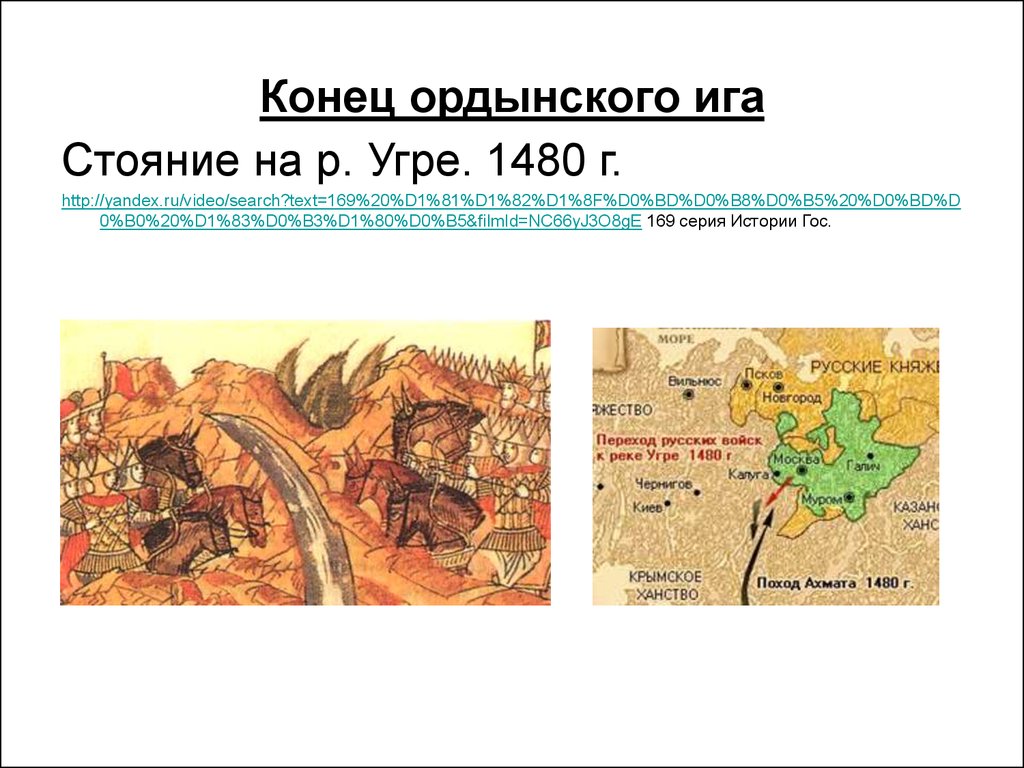

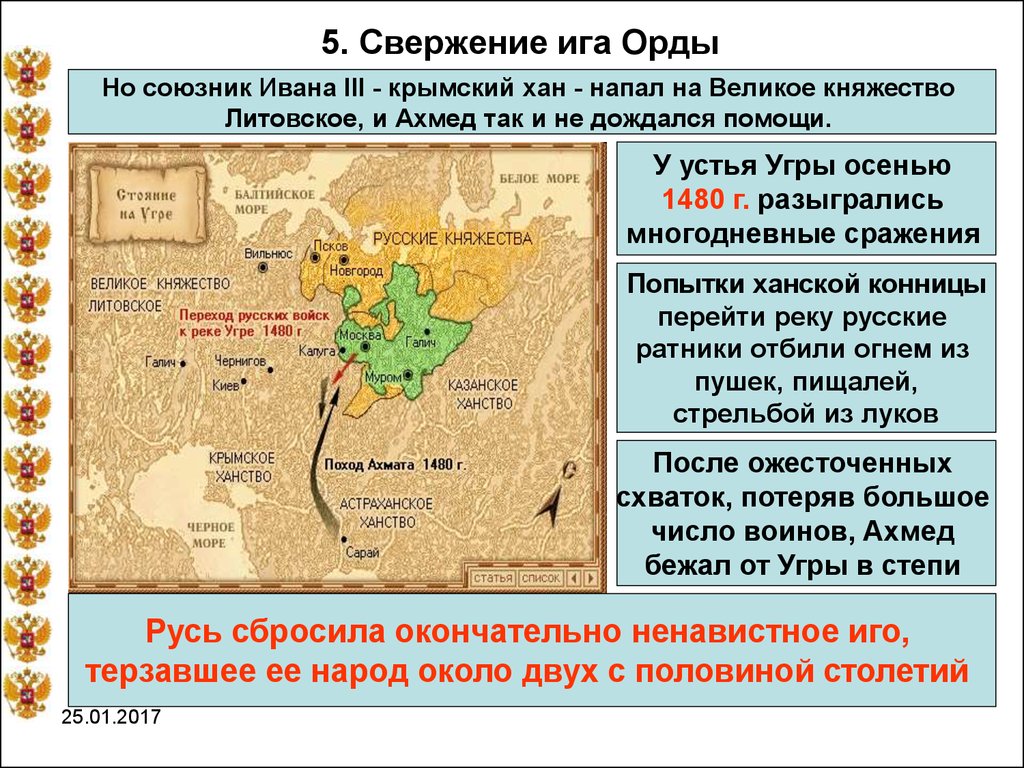

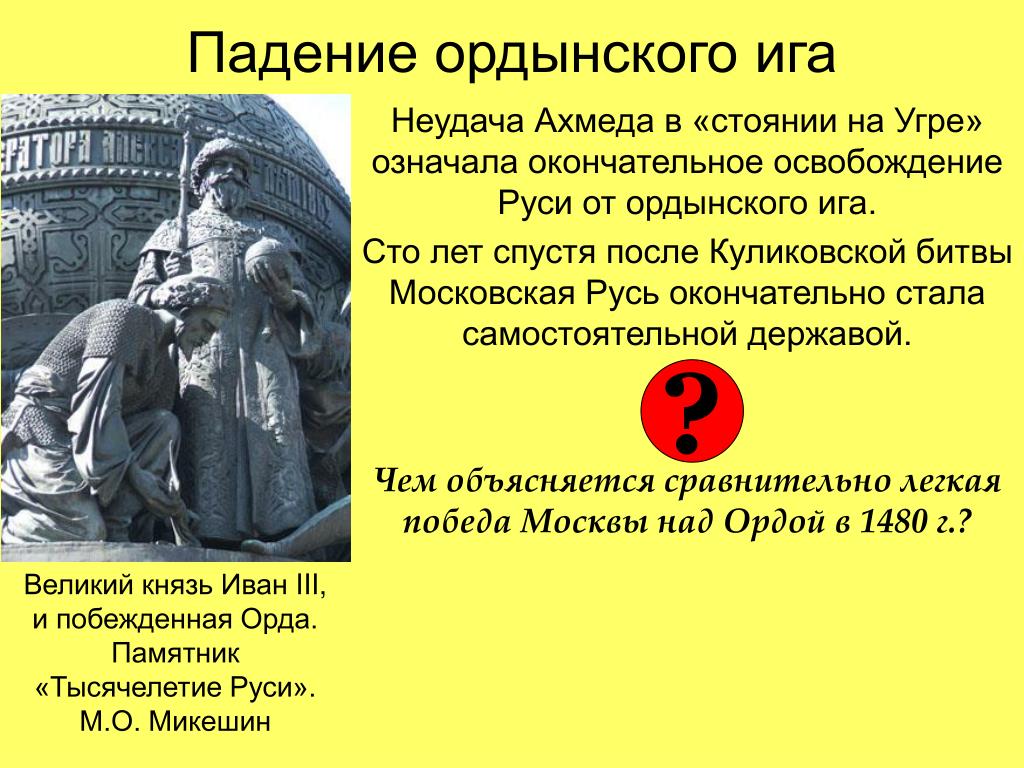

22 октября 1475 года Иван пошел на Новгород. 21 ноября он уже вошел в Новгород, 26 ноября состоялся великокняжеский суд, после которого сразу же были схвачены Ананьин и его помощники.В это время в 1476 году в Крыму на ханский престол сел сын хана Большой Орды Ахмата Джанибек. Создавался антимосковский триумвират: Ахмат, Джанибек, Казимир. Незамедлительно вступив в переговоры с Ахматом, в 1476 году Иван принимает от него ярлык на великое княжение.К 1478 году появился момент для завершения дел с Новгородом.Султан Османской Империи начал войну с Джанибеком и Ахматом 27 ноября Иван III встал со своими войсками у стен города. Формальным поводом к этому стали жалобы новгородцев, доносившиеся до Москвы. Уже 14 февраля Иван тронулся в обратный путь, но обратно вместе с ним двигался и вечевой колокол, символ новгородского суверенитета. Проблема Новгорода была решена.В 1492 году Иван III стал официально величаться «государь всея Руси».Но еще в 1480 году Иван III стал подготавливать политическую почву для свержения ордынского ига. Как только в Москве получили с Дикиго поля точное известие, что хан Ахмат со всей своей силой к Дону, великий князь выставил полки на Оке. Хан Ахмат, узнав, что на Оке выставлены сильные полки, пошел к Калуге, на соединение с Казимиром. Определив направление похода Орды Иван III перехватил ее на реке Угре. Москва тем временем была осаждена.Ахмат грозился начать наступление, когда лед скует Угру. 26 октября Угра встала. Стоял и Ахмат. 11 ноября хан Ахмат, несмотря на то, что все переправы через Угру были открыты, повернул прочь. Кинулся в бег через литовские волости своего союзника Казимира.11 ноября 1480 года, день ухода хана Ахмата с берегов Угры, принято считать днем полного освобождения Русской земли и русского народа от ордынского ига, от какой-либо зависимости от ханов Золотой Орды. Наступил конец 250-летнему игу татаро-монголов на Русской земле. Эти годы оказали огромное влияние на развитие русских земель. Под игом татар вырастали целые поколения русского народа и также умирали, не изведав свободной жизни.

Как только в Москве получили с Дикиго поля точное известие, что хан Ахмат со всей своей силой к Дону, великий князь выставил полки на Оке. Хан Ахмат, узнав, что на Оке выставлены сильные полки, пошел к Калуге, на соединение с Казимиром. Определив направление похода Орды Иван III перехватил ее на реке Угре. Москва тем временем была осаждена.Ахмат грозился начать наступление, когда лед скует Угру. 26 октября Угра встала. Стоял и Ахмат. 11 ноября хан Ахмат, несмотря на то, что все переправы через Угру были открыты, повернул прочь. Кинулся в бег через литовские волости своего союзника Казимира.11 ноября 1480 года, день ухода хана Ахмата с берегов Угры, принято считать днем полного освобождения Русской земли и русского народа от ордынского ига, от какой-либо зависимости от ханов Золотой Орды. Наступил конец 250-летнему игу татаро-монголов на Русской земле. Эти годы оказали огромное влияние на развитие русских земель. Под игом татар вырастали целые поколения русского народа и также умирали, не изведав свободной жизни. Свержение татарского ига был целью всего русского народа, люди жили и умирали с этой мыслью.

Свержение татарского ига был целью всего русского народа, люди жили и умирали с этой мыслью.

В первой половине — середине XV в. Золотая Орда окончательно распалась на Астраханское, Казанское, Крымское и Сибирское ханства, Большую и Ногайскую Орду. Ханы Большой Орды считали себя истинными правопреемниками золотоордынских правителей, продолжали распоряжаться ярлыком на великое княжение и требовали выплаты «ордынского выхода». При хане Ахмате (1465 — 1481 гг.), пытавшемся восстановить «державу Джучидов», ордынские войска неоднократно совершали походы на русские земли. Однако к этому времени соотношение сил уже претерпело серьезные изменения.

Во-первых, Большая Орда не рассматривалась Московским государством безоговорочно как верховная власть — дань ей выплачивалась нерегулярно, а с 1472 г. вообще не выплачивалась, великое княжение передавалось по наследству, вооруженное сопротивление ханам шло успешно и стало обычной практикой. Во-вторых, между осколками Золотой Орды — крупными и мелкими монгольскими государствами — проходила ожесточенная борьба за влияние, что не только ослабляло их, но и заставляло некоторых ханов становиться союзниками Москвы.

Окончательное уничтожение монгольского владычества над Русью произошло осенью 1480 г. Заручившись поддержкой правителя польско-литовского государства Казимира IV, хан Ахмат напал на московские владения.

Противостояние на Угре

Не теряя ещё надежду на литовское подкрепление, хан Ахмат направил свои войска к устью реки Угры, протекавшей по юго-западной границе российских земель, и в ожидании князя Казимира занял оборонительную позицию. Однако в противовес им на другом берегу реки скоро появились передовые русские отряды, а вслед за ними подошли и главные силы во главе с Московским князем. Таким образом, делать ставку на неожиданность вторжения хан уже не мог.

В течение непродолжительного времени обе стороны неоднократно пытались, переправившись через реку, начать наступление, но никому из них не удалось добиться успеха. Тем не менее ситуация изменилась в пользу русских. На подмогу им подошли полки Углицкого князя Андрея и Волоцкого – Бориса, ранее не желавших поддерживать Ивана III.

Ход событий

Для того, чтобы сдать экзамен по истории на максимальный балл, надо предельно четко представлять себе все события монгольского ига. Собственно иго — это система зависимостей Руси от Золотой Орды

Как возникла Золотая Орда, где была ее столица — это тоже важно, как и сотни других нюансов. Где их найти, расскажу в конце статьи

Итак, иго — это система зависимостей. Каких? Ну понятно: дань (ордынский выход, царева дань, откупная дань), военная зависимость, ярлык и переписи населения. Не знаете, что это такое, и о чем речь? Читайте дальше — в конце статьи расскажу, где найти.

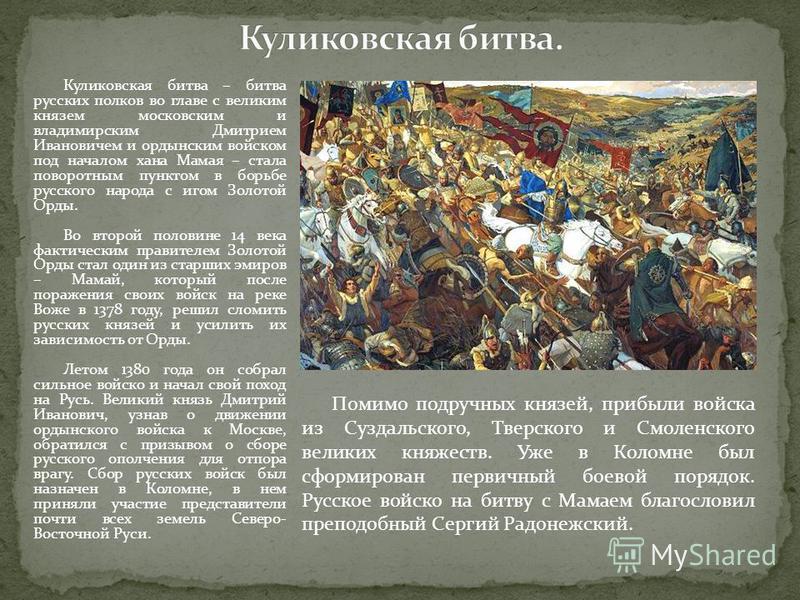

Михаил Иванович Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле. 1943. Холст, масло. 327 × 557 см

Само иго на Руси было с 1240 по 1480 год: от порабощения в ходе походов Батыя до Стояния на реке Угре.

Какие ключевые события надо знать. Вот какие:

- Роль Александра Ярославича Невского (великий князь владимирский с 1252 года по 1263 год) в сбережении русской земли.

Какая это роль? Очень серьезная. Тема заслуживает отдельной статьи.

Какая это роль? Очень серьезная. Тема заслуживает отдельной статьи. - Дюденева рать, неврюева рать.

- Уяснить связь, что Даниил Московский — самый младший сын А. Невского. Именно Даниил является основателем московской династии князей, а не Иван Калита. Но в тестах ЕГЭ основателем московской династии считается Иван Калита, несмотря на очевидное. Все зависит от конкретного задания.

- Борьба русских князей за ярлык в первой четверти XIV века: между сыном Даниила Московского Юрием Даниловичем и князем тверским Михаилом.

- Роль Ивана Калиты в складывании московского государства. Тут надо понимать, что исторический процесс собирания русских земель шел параллельно процессу образования единого централизованного московского государства. И оба эти процесса шли параллельно игу Золотой орды.

- 1377 год битва на реке Пьяне — 1370-е годы, до битвы на реке Воже

- 1378 год — битва на реке Воже — первая крупная победа русских войск над ордынским

- 8 сентября 1380 года — битва на Куликовом поле.

Тут надо знать: что засадным полком командовали Дмитрий Боброк-Волынский и Владимир Андреевич Серпуховской; что бой начался битвой богатырей Александром Пересветом и Челубеем. Что также в битве прославился Андрей Ослябя и другие богатыри. Что духовником Дмитрия Донского был преподобный Сергий Радонежский. Это ключевые моменты.

Тут надо знать: что засадным полком командовали Дмитрий Боброк-Волынский и Владимир Андреевич Серпуховской; что бой начался битвой богатырей Александром Пересветом и Челубеем. Что также в битве прославился Андрей Ослябя и другие богатыри. Что духовником Дмитрия Донского был преподобный Сергий Радонежский. Это ключевые моменты. - Надо знать последствия Куликовской битвы. Что не было никакого прекращения ига! Но возрос авторитет княжеской власти, Москва стала признанным центром не только объединения русских земель, но и лидером в борьбе с монголо-татарами.

- 1382 год — карательный поход Тохтамыша на Москву.

- 1395 год — поход Тамерлана (Тимура) на русские земли.

- 1408 год — поход Едигея на Русские земли.

- 1480 год — Стояние на реке Угре.

И по каждому событию есть нюансы, которые требует ЕГЭ. Я их все знаю и скажу, где найти, в конце статьи.

Конец татаро-монгольского ига на Руси

В 1462 году на московский престол вступил законный правитель Иван III , который станет преобразователем и реформатором

Он осторожно и осмотрительно объединял русские земли. Он присоединил Тверь, Ростов, Ярославль, Пермь и даже строптивый Новгород признал его государем

Он присоединил Тверь, Ростов, Ярославль, Пермь и даже строптивый Новгород признал его государем

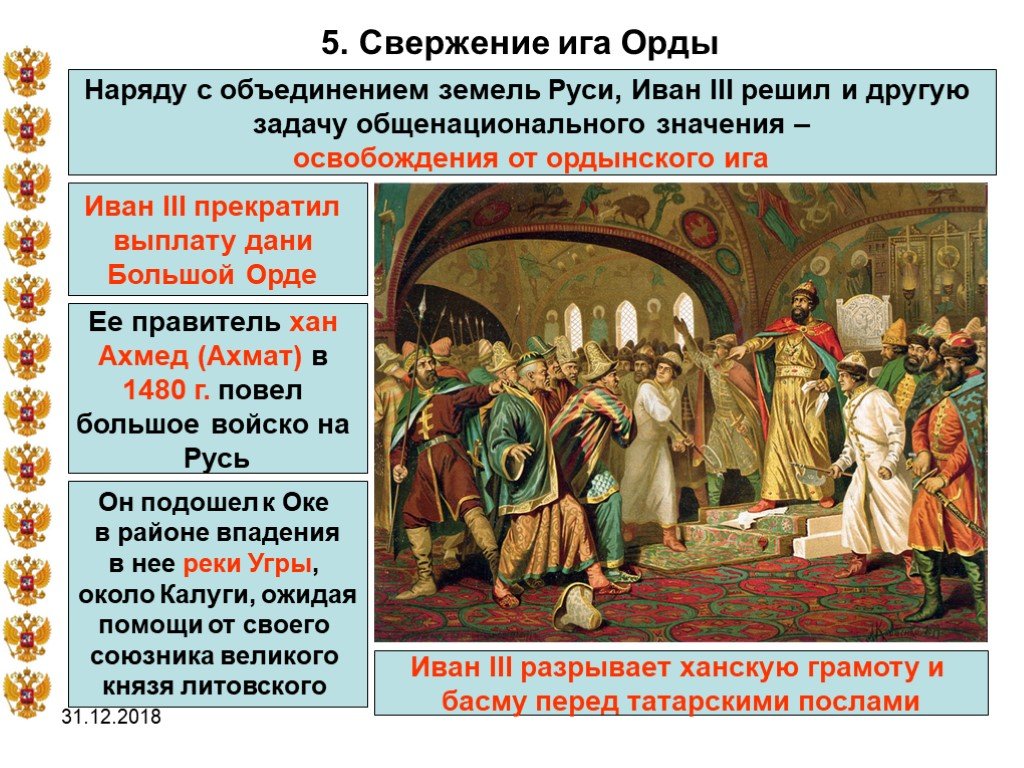

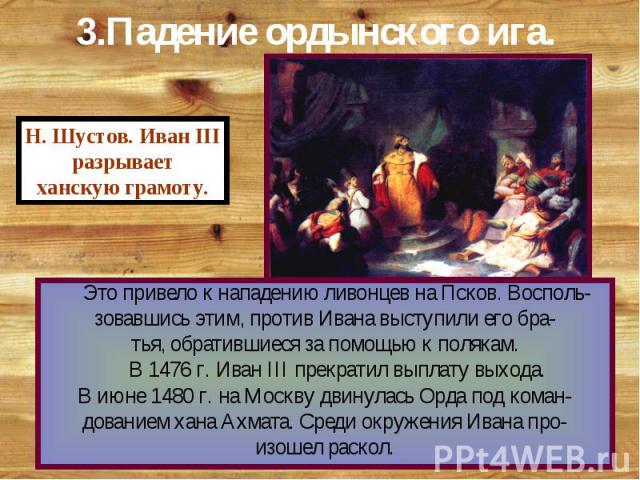

Он сделал гербом двуглавого византийского орла, начал строить Кремль. Именно таким мы его и знаем. С 1476 г. Иван III прекратил платить Орде дань. Красивая, но неправдивая легенда рассказывает, как это произошло. Приняв Ордынское посольство, великий князь растоптал басму и отправил в Орду предупреждение, что с ними такое же случится, если не оставят в покое его страну. Разъяренный хан Ахмед, собрав большое войско, двинулся на Москву, желая ее покарать за непослушание. Примерно в 150 км от Москвы у реки Угры на калужских землях осенью стали напротив два войска. Русское возглавлял сын Василия, Иван Молодой.

Нашествие Тохтамыша

Победа на Куликовом поле не принесла полного освобождения от ордынского ига. Уже в 1382 г. соперник Мамая, чингизид Тохтамыш потребовал дани от Дмитрия Донского. Интересно, что Тохтамыш поблагодарил Дмитрия за помощь в устранении узурпатора, но напомнил, что с приходом к власти в Орде его, законного хана, Русь обязана возобновить выплату дани. Дмитрий, с почётом приняв ордынских послов, от уплаты уклонился. Тогда Тохтамыш решает силой восстановить власть над Русью, причем его поход был своеобразным «блицкригом».

Дмитрий, с почётом приняв ордынских послов, от уплаты уклонился. Тогда Тохтамыш решает силой восстановить власть над Русью, причем его поход был своеобразным «блицкригом».

Сначала в Казани перебили или арестовали русских купцов, чтобы предотвратить утечку информации о походе. Затем скрытно и стремительно войска татар двинулись на Москву. Рязанский князь Олег на этот раз вступил на путь сотрудничества с ордынцами — указал броды на Оке, за что Тохтамыш не тронул его земель, а обошел Рязанское княжество с востока. Впрочем, возможно, он просто спешил к Москве. Что же касается позиции Олега, то заметим, что многие князья отказались выступить против Тохтамыша, и не только ввиду нехватки сил — велики были потери на Куликовом поле — но и потому, что в отличие от Мамая, Тохтамыш был легитимным правителем Орды.

В.С. Смирнов «Вторжение Тохтамыша на Русь».

Несмотря на секретность и быстроту похода татар, Дмитрий все же получил известия о надвигающейся угрозе, но слишком поздно. В Москве поднялась паника. Дмитрий вывел войско из города, но повернул его на север — в Переяславль, затем в Кострому, чтобы собрать дополнительные силы. Великая княгиня Евдокия с детьми тоже укрылась в Костроме. Оборону Москвы возглавил князь Остей, один из внуков Ольгерда, состоявший тогда на русской службе.

Дмитрий вывел войско из города, но повернул его на север — в Переяславль, затем в Кострому, чтобы собрать дополнительные силы. Великая княгиня Евдокия с детьми тоже укрылась в Костроме. Оборону Москвы возглавил князь Остей, один из внуков Ольгерда, состоявший тогда на русской службе.

24 и 25 августа 1382 г. Тохтамыш пытается штурмовать город, но безуспешно — белокаменный Кремль оказался неприступен, а москвичи показали большое искусство стрельбы из осадных самострелов, а также нового оружия — пушек, так называемых «тюфяков» — «…иные тюфяки, а иные пушки великие пущаху». Любопытно, что, согласно «Повести о нашествии Тохтамыша», москвичи чувствовали себя в безопасности:

Тохтамыш под Москвой. Анонимный автор — http://www.akteon-elib.ru/LITsIeVOI-LIeTOPISNYI-SVOD-Russkaya-letopisnaya-istoriya-Kniga-10/#14

Однако буквально на следующий день ордынцы прибегли к хитрости. Вероятно, Тохтамыш в самом деле стремился побыстрее закончить дело, опасаясь подхода Дмитрия с войском. 26 августа к кремлевским воротам подошли парламёнтеры, в составе которых были родные братья великой княгини Евдокии Василий и Семен, а также нижегородские княжичи. То, что произошло далее, вызывает удивление и вопросы, а так ли все было на самом деле. «Повесть о нашествии Тохтамыша» рассказывает, что горожане поверили в заявления послов, что Тохтамыш не гневается на москвичей и просит лишь показать ему городские достопримечательности.

То, что произошло далее, вызывает удивление и вопросы, а так ли все было на самом деле. «Повесть о нашествии Тохтамыша» рассказывает, что горожане поверили в заявления послов, что Тохтамыш не гневается на москвичей и просит лишь показать ему городские достопримечательности.

Когда ворота были открыты, ордынцы ворвались в город и начали жесточайшую резню. В такую доверчивость верится с трудом — слишком хорошо к этому времени на Руси знали о вероломстве татар. Но так или иначе, Москва была разграблена и сожжена. Войско Тохтамыша разделилось на отряды и ограбило еще ряд городов, однако крупный отряд татар потерпел поражение от героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Серпуховского. Тогда Тохтамыш, не дожидаясь подхода основных сил Дмитрия, увел войско из русских земель, ограбив по пути Рязанское княжество.

Дмитрий вернулся в сожженную Москву. Масштабы потерь были ужасающи. Летописные данные расходятся, по Рогожской летописи, было убрано 10 000 трупов, по Воскресенской — около 24 000. М.Н.Тихомиров считает, что данные Рогожской летописи более достоверны, а население Москвы он оценивает в 20 000 человек. Получается, что погиб каждый второй москвич.

М.Н.Тихомиров считает, что данные Рогожской летописи более достоверны, а население Москвы он оценивает в 20 000 человек. Получается, что погиб каждый второй москвич.

Интересно, что Тохтамыш первым заговорил о мире — уже осенью 1382 г. его посол Карач прибыл в Москву. Дмитрий выплатил дань за два года, а Тохтамыш закрепил великое княжение за его потомками. Весной 1383 г. сын Дмитрия Василий побывал в Орде. После смерти Дмитрия Донского в 1389 г. Василий получит подтверждение права на великокняжеский стол через ханского посла Шихмата.

Подготовка к военным действиям

Хан Ахмат – повелитель Большой Орды, осознавал, что только незамедлительный и мощный удар, нанесённый Москве, способен принудить русских вновь платить дань. Это побудило его начать подготовку к решительному походу. Не удовлетворившись численностью собранного им войска (сказался распад прежде единой Орды), Ахмат заключил договор о совместных военных действиях с литовским князем Казимиром, также претендовавшим на свою долю при общем грабеже русских земель.

Московский же князь Иван III – мудрый и тонкий политик, верно оценив обстановку, заручился поддержкой крымского хана Менгли-Гирея, являвшегося непримиримым соперником Ахмата. Расчёт строился на том, что тот явно опасался усиления ордынского владыки, способного после похода на Москву повернуть свои войска в сторону Крыма, на который он давно претендовал. Оглядываясь в прошлое, со всей очевидностью можно заключить, что свержение ордынского ига во многом произошло благодаря тем распрям и междоусобицам, которым была подвержена Орда в период её распада. Об этом свидетельствуют многочисленные дошедшие до нас летописи.

Укрепление Руси

Москва стала центром объединения русских земель, но далеко не все князья соглашались принять этот факт. Сын Дмитрия, Василий I, правил долго, 36 лет, и сравнительно спокойно. Он отстаивал русские земли от посягательств литовцев, присоединил Суздальское и Нижегородское княжество. Орда слабела, и с ней считались все меньше и меньше. Василий за свою жизнь только дважды посетил Орду. Но и внутри Руси не было единства. Без конца вспыхивали мятежи. Даже на свадьбе князя Василия II вспыхнул скандал. На одном из гостей был надет золотой пояс Дмитрия Донского. Когда об этом узнала невеста, то публично сорвала его, нанеся оскорбление. Но пояс не был просто драгоценностью. Он был символом великокняжеской власти. Во время княжения Василия II (1425–1453) шли феодальные войны. Московского князя захватили, ослепили, изранили при этом все лицо и всю последующую жизнь он носил на лице повязку и получил прозвище «Темный». Однако этот волевой князь был освобожден, и его соправителем стал малолетний Иван, который после смерти своего отца станет освободителем страны и получит прозвище Великий.

Но и внутри Руси не было единства. Без конца вспыхивали мятежи. Даже на свадьбе князя Василия II вспыхнул скандал. На одном из гостей был надет золотой пояс Дмитрия Донского. Когда об этом узнала невеста, то публично сорвала его, нанеся оскорбление. Но пояс не был просто драгоценностью. Он был символом великокняжеской власти. Во время княжения Василия II (1425–1453) шли феодальные войны. Московского князя захватили, ослепили, изранили при этом все лицо и всю последующую жизнь он носил на лице повязку и получил прозвище «Темный». Однако этот волевой князь был освобожден, и его соправителем стал малолетний Иван, который после смерти своего отца станет освободителем страны и получит прозвище Великий.

Начало великого процесса

Однако это явилось лишь началом процесса, и окончательное свержение ордынского ига было ещё впереди. Не прошло и двух лет, как татары разорили и сожгли Киев, а затем совершили грабительский поход против юго-западных территорий России. Усугубляла сложность ситуации и Литва. К 1501 году все военные резервы пришлось бросить на отражение её агрессии, и в результате этого Иван III был вынужден временно возобновить выплату дани очередному ордынскому владыке – сыну хана Ахмата Шейх-Ахмеду, чем было значительно отодвинуто полное свержение ордынского ига. Дата 11 ноября, таким образом, является лишь началом долгого пути, завершение которого наступило в царствование Ивана Грозного, но тем не менее считается, что именно в этот день был положен конец более чем двухвековому игу.

К 1501 году все военные резервы пришлось бросить на отражение её агрессии, и в результате этого Иван III был вынужден временно возобновить выплату дани очередному ордынскому владыке – сыну хана Ахмата Шейх-Ахмеду, чем было значительно отодвинуто полное свержение ордынского ига. Дата 11 ноября, таким образом, является лишь началом долгого пути, завершение которого наступило в царствование Ивана Грозного, но тем не менее считается, что именно в этот день был положен конец более чем двухвековому игу.

Даже после ликвидации Казанского ханства в 1552 году Русь ещё долгие годы страдала от кочевников, но их набеги уже носили лишь характер разбойничьих вылазок и подавлялись регулярными войсками. Ни о какой зависимости русского государства от степных племён, и тем более о выплате дани речь уже не шла. Одна из самых мрачных страниц российской истории была навсегда перевёрнута.

В историографии

Историк А. А. Горский отмечает, что вплоть до второй половины XVI века в источниках не находится трактовок событий 1470-х годов, включая Стояние на Угре, как освобождения от многовековой зависимости. Он связывает это не с непониманием современников того, что данный факт имел место, а с нежеланием правящих кругов вспоминать о вассальных отношениях великого князя к хану в условиях, когда Русское государство стремилось занять достойное место на международной арене. Впервые как об освобождении об этих событиях повествуют источники эпохи Ивана Грозного — Послание Сильвестра и «Казанская история». Однако и они рассматривают всю совокупность событий от восхождения Ахмата на престол до его гибели. Представление, что свержение монголо-татарского ига связано конкретно со стоянием на Угре принадлежит науке Нового времени, первым это сформулировал Николай Карамзин.

Он связывает это не с непониманием современников того, что данный факт имел место, а с нежеланием правящих кругов вспоминать о вассальных отношениях великого князя к хану в условиях, когда Русское государство стремилось занять достойное место на международной арене. Впервые как об освобождении об этих событиях повествуют источники эпохи Ивана Грозного — Послание Сильвестра и «Казанская история». Однако и они рассматривают всю совокупность событий от восхождения Ахмата на престол до его гибели. Представление, что свержение монголо-татарского ига связано конкретно со стоянием на Угре принадлежит науке Нового времени, первым это сформулировал Николай Карамзин.

Событие, подтолкнувшее свержение ордынского ига

Кратко объяснить то, что произошло 11 ноября 1480 года, весьма трудно. Более того, даже у историков нет об этом единого мнения. Между ними не утихают споры относительно того, была ли это военная хитрость, предпринятая Иваном III, или сыграл свою роль случай. Но известно, что в тот день князь приказал отвести свои войска вглубь территории к городу Боровску. Когда русские покинули берег, реакция татар была совершенно неожиданной – они пустились в бегство.

Когда русские покинули берег, реакция татар была совершенно неожиданной – они пустились в бегство.

Многие объясняют это тем, что внешне действия русских выглядели, как заманивание татар в ловушку, подготовленную на противоположном берегу, а раз так, следовательно, там должны были находиться значительные силы, о которых они просто не подозревали. Но, так или иначе, татары бежали. Таким образом, свержение ордынского ига произошло в результате удачно выполненного манёвра, а не кровавого сражения. Впрочем, истории известно немало подобных прецедентов.

Обстоятельства, при которых началось свержение ордынского ига

Год 1480-й, когда стотысячное войско хана Ахмата двинулось в поход на Москву, стал для него роковым. Согласно ранее заключённому договору, одновременно с ним должны были выступить и литовские войска, но действительность коренным образом нарушила эти планы – в пределы княжества Литовского неожиданно вторгся со своими полчищами союзник Москвы – крымский хан. Его неожиданная агрессия заставила литовских князей сосредоточить все свои силы на её отражении и лишила Ахмата их поддержки. В результате хану пришлось рассчитывать только на собственные силы.

Его неожиданная агрессия заставила литовских князей сосредоточить все свои силы на её отражении и лишила Ахмата их поддержки. В результате хану пришлось рассчитывать только на собственные силы.

Тем временем русские полки, своевременно извещённые о приближении неприятеля, заняли берег Оки. Двигаясь в сторону Москвы, татары в июне захватили и разграбили Калугу и Серпухов. Положение осложнялось ещё тем, что в это же время к Пскову подступили немецкие рыцари. Навстречу им выдвинулся значительный отряд под командованием Ивана Молодого – юного сына московского князя Ивана III. Сам же великий князь с основными силами находился в то время в Коломне.

- Автор: Владимир

- Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА —[ Военная история ]— Каргалов В.

В. Конец ордынского ига

В. Конец ордынского игаГлава 11.

Была ли война с Ахмед-ханом?

В исторических сочинениях прошлого столетия настойчиво проводилась мысль, что «высвобождение» России из-под власти ордынских ханов произошло будто бы «само собой», без особых усилий со стороны Ивана III и, во всяком случае, без большой войны. Даже те историки, которые высоко оценивали его государственную и дипломатическую деятельность, считали Ивана III нерешительным полководцем, даже чуть ли не трусом и искали причины победы над Большой Ордой в ее «самораспаде», в «дипломатическом искусстве» Ивана III или вообще «в благоприятных обстоятельствах».

В первом обобщающем сочинении по русской военной истории, изданном в 1839 г., война 1480 г. представлена в таком виде: ордынцы «в виду россиян стали искать переправы через Угру», но, потерпев неудачу, отступили «версты на две для собрания съестных припасов», «около двух недель прошло с двух сторон в бездействии», а затем «вдруг каким-то чудом обе армии побежали одна от другой без малейшего с чьей-либо стороны нападения». И как итоговая оценка событий 1480 г. высказывается мысль, что Ивану III «провидение предоставило свергнуть навсегда это иго, которое в последнее время, конечно, было уже только мнимое (курсив автора. В. К.), а не действительное»{198}.

И как итоговая оценка событий 1480 г. высказывается мысль, что Ивану III «провидение предоставило свергнуть навсегда это иго, которое в последнее время, конечно, было уже только мнимое (курсив автора. В. К.), а не действительное»{198}.

В дальнейшем рассуждения о «мнимом» характере ига и о «мирном высвобождении» России из-под власти ордынских ханов были подхвачены многими дореволюционными историками.

М. П. Погодин в 1846 г. утверждал, что «слабые оковы монгольские свалились с наших рук сами собою{199}. С. М. Соловьев в 1855 г. ставил под сомнение даже правомерность самого термина «иго». Он писал: «Орда падала сама собою от разделения, усобиц, и стоило только воспользоваться этим разделением и усобицами, чтобы так называемое татарское иго исчезло без больших усилий со стороны Москвы»{200}. Н. И. Костомаров в 1874 г. отмечал как совершенно очевидный факт, что, «собственно говоря, великий князь Московский на деле уже был независим от Орды; она пришла к такому ослаблению, что вятские [123] умельцы, спустившись по Волге, могли разграбить Сарай, столицу хана. Освобождение Руси от некогда страшного монгольского владычества совершилось постепенно, почти незаметно»{201}.

Освобождение Руси от некогда страшного монгольского владычества совершилось постепенно, почти незаметно»{201}.

В обширном университетском «Курсе русской истории» В. О. Ключевского событиям свержения ордынского ига вообще не нашлось места. И даже Н. Г. Чернышевский, следуя традиционной для того времени трактовке событий свержения ига, мимоходом отмечал, что Орда была побеждена «собственным одряхлением и размножением русского населения», и само иго пало «не от борьбы с великороссами», что даже перед Куликовской битвой, не говоря уже о 1480 г., ордынцы «совершенно уже охилели», а поход Мамая был «предсмертной конвульсиею умирающего зверя»{202}.

Итак, выходило, что Ивану III воевать, собственно говоря, было не с кем, а если не было противника, то какая могла быть война? Не случайно кампания 1480 г. почти не привлекала внимания дореволюционных военных историков. Даже Н. С. Голицын, который высоко оценивал деятельность Ивана III и довольно подробно описывал поход Ахмед-хана, считал необходимым оговориться, что «русские войны при Иоанне более важны в политическом отношении, чем замечательны в военном»{203}. В «Истории военного искусства» Н. П. Михневича (1895) и «Курсе истории русского военного искусства» А. К. Баиова (1909) о походе Ахмед-хана вообще не упоминалось. В обширном коллективном сочинении по военной истории «История русской армии и флота» всем военным событиям 1480 г. уделены следующие четыре строчки: «при несомненном влиянии второй жены Иоанна- III, Софии Палеолог, в 1480 г. получает, наконец, 100 лет спустя после Куликовой битвы, полное свое осуществление спадение (курсив мой. В. К.) татарского ига»{204}.

В «Истории военного искусства» Н. П. Михневича (1895) и «Курсе истории русского военного искусства» А. К. Баиова (1909) о походе Ахмед-хана вообще не упоминалось. В обширном коллективном сочинении по военной истории «История русской армии и флота» всем военным событиям 1480 г. уделены следующие четыре строчки: «при несомненном влиянии второй жены Иоанна- III, Софии Палеолог, в 1480 г. получает, наконец, 100 лет спустя после Куликовой битвы, полное свое осуществление спадение (курсив мой. В. К.) татарского ига»{204}.

В работах советских историков свержение ордынского ига справедливо оценивается как событие огромного исторического значения, как закономерный итог освободительной борьбы русского народа за свою национальную независимость. Однако в освещении военных событий 1480 г. и сейчас порой встречаются «традиционные» для дореволюционной историографии мнения и оценки, рассуждения о чуть ли не «мирном высвобождении» России из-под власти ордынских ханов, о будто бы ставшем [124] к этому времени номинальным характере ордынского ига, о преобладании дипломатических средств борьбы с ордынцами над военными и т. д. и т. п.

д. и т. п.

Мнение о том, будто к 1480 г. силы Золотой Орды были настолько ослаблены, что ордынское иго было свергнуто без особых усилий со стороны русского народа, главным образом лишь дипломатическими ухищрениями московского великого князя, было подвергнуто справедливой критике и уже упоминавшейся статье П. Н. Павлова. Однако статья, опубликованная в 1955 г. в ученых записках провинциального института, осталась не замеченной историками. В книге И. Б. Грекова по истории международных отношений в Восточной Европе (1962) снова на первый план выдвигаются «политический и дипломатический опыт московского государя», а военные аспекты событий 1480 г. почти не затрагиваются. На «политическом мастерстве» Ивана III акцентируют внимание и авторы нового университетского учебника по отечественной истории (1975). Со схожих позиций подходили к освещению событий 1480 г. некоторые военные историки. Видимо, не случайно обстоятельный и интересный раздел «Военное дело» в «Очерках истории русской культуры XIII XV веков» заканчивается описанием Куликовской битвы 1380 г.

Не меньше противоречивых мнений высказывается в исторической литературе и по вопросу о роли великого князя Ивана III в свержении ордынского ига и вообще в оценке его как военного деятеля и полководца.

Попробуем проследить, как складывался традиционный взгляд на этого незаурядного деятеля отечественной истории.

Для дворянских историков XVIII начала XIX в. создатель Российского государства и победитель Ахмед-хана это прежде всего «Иван Великий», «Иван Грозный» (как и его прославленный внук), который «совершенную монархию восстановил» (В. Н. Татищев) и «сделался одним из знаменитейших государей в Европе» (Н. М. Карамзин). И государственные, и военные способности Ивана III оценивались ими весьма высоко.

Однако в историографии второй половины XIX в. личность великого князя Ивана III как бы «раздвоилась»: признавая его заслуги в качестве государственного деятеля и дипломата, некоторые историки начали отказывать Ивану III в качествах полководца. [125]

[125]

Уничижающую критику великого князя Ивана III давал в книге «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Н. И. Костомаров. Иван III «по природе не был храбр»; к месту сбора войска в Коломну выехал будто бы только по настоянию матери и духовенства, «но там окружили его такие же трусы, каким он был сам», и великий князь «поддался их убеждениям, которые сходились с теми ощущениями страха, какие испытывал он сам», и вернулся в Москву. Только боязнь «народного возмущения» якобы вынудила Ивана III поехать на р. Угру. В Боровске «на него опять нашла боязнь», и он начал «вместо битвы просить милости у хана» и т. д.{205}

Военные историки XIX в., признавая заслуги Ивана III как государственного деятеля, полностью отказывали ему в качествах полководца. В обобщающем официальном сочинении «Русская военная сила. История развития военного дела от начала Руси до нашего времени» содержалась такая общая оценка Ивана III: «Иоанн III выказал замечательный государственный ум; но нельзя сказать о нем того же в отношении его военных предприятий, в которых не замечается проявление таланта. .. Действия всегда отличались медлительностью и нерешительностью… В походе же 1480 года против Ахмата он выказал даже трусость и, совершенно против своей воли, был принужден народом вернуться в армию, откуда он было уехал»{206}.

.. Действия всегда отличались медлительностью и нерешительностью… В походе же 1480 года против Ахмата он выказал даже трусость и, совершенно против своей воли, был принужден народом вернуться в армию, откуда он было уехал»{206}.

К концу XIX в. в трудах некоторых историков Иван III уже представал этаким безликим историческим статистом, наделенным многими отрицательными чертами, вплоть до «черствого сердца» и личной трусости.

Но была и другая точка зрения на личность Ивана III, Серьезное и исторически прогрессивное осмысление этой проблемы связано с революционным направлением в русской историографии.

Декабрист Н. PI. Тургенев писал: «Я вижу в царствовании Иоанна счастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную даже для России по причине уничтожения уделов», «Россия достала свою независимость… мы видим Россию важною, великою в отношении к Германии, Франции и другим государствам»{207}. Такая оценка тем более для нас важна, что, по справедливому замечанию Л. В. Черепнина, «для дворянских революционеров самодержавие всегда, на всех [126] этапах его существования, было явлением отрицательным» и «в нарисованных ими портретах московских князей преобладали черные краски»{208}.

В. Черепнина, «для дворянских революционеров самодержавие всегда, на всех [126] этапах его существования, было явлением отрицательным» и «в нарисованных ими портретах московских князей преобладали черные краски»{208}.

Весьма высоко оценивал Ивана III В. Г. Белинский который считал его одним из выдающихся людей своего времени. В рецензии на сочинения И. И. Лажечникова (1839) великий критик писал: «Русская история есть неистощимый источник для романиста и драматика… Какие эпохи, какие лица! Да их стало бы нескольким Шекспирам и Вальтерам Скоттам… А характеры?… Вот могучий Иоанн III, первый царь русский… Душа отдыхает и оживает, когда выходит на сцену этот могучий человек, с его гениальною мыслию, с железным характером, непреклонною волею… ум глубокий, характер железный, но все это в формах простых и грубых».

Как государственного деятеля Белинский ставил Ивана III выше Петра I, считал характерной особенностью России «обилие в таких характерах и умах государственных и ратных, каковы были Александр Невский, Иоанн Калита, Симеон Гордый, Дмитрий Донской, Иоанн III»; «Иоанн III, которого не без основания некоторые историки называют великим», не только обнаружил «твердую волю, силу характера», но и был «гением в истории». Понятие «гения в истории» Белинский расшифровывал так: «В какой бы сфере человеческой деятельности ни появился гений, он всегда есть олицетворение творческой силы духа, вестник обновления жизни. Его предназначение ввести в жизнь новые элементы и через это двинуть ее вперед на высшую ступень. Явления гения эпоха в жизни народа. Гения уже нет, но народ долго еще живет в формах жизни, им созданной, долго до нового гения. Так, Московское царство, возникшее силою обстоятельств при Иоанне Калите и утвержденное гением Иоанна III, жило до Петра Великого. Тот не гений в истории, чье творение умирает вместе с ним: гений по пути истории пролагает глубокие следы своего существования долго после смерти».

Понятие «гения в истории» Белинский расшифровывал так: «В какой бы сфере человеческой деятельности ни появился гений, он всегда есть олицетворение творческой силы духа, вестник обновления жизни. Его предназначение ввести в жизнь новые элементы и через это двинуть ее вперед на высшую ступень. Явления гения эпоха в жизни народа. Гения уже нет, но народ долго еще живет в формах жизни, им созданной, долго до нового гения. Так, Московское царство, возникшее силою обстоятельств при Иоанне Калите и утвержденное гением Иоанна III, жило до Петра Великого. Тот не гений в истории, чье творение умирает вместе с ним: гений по пути истории пролагает глубокие следы своего существования долго после смерти».

Возражая против распространенного в исторической литературе мнения о «смирении» и «мирном характере» московских князей, Белинский писал: «Иоанн Калита был хитер, а не смирен; Симеон даже прозван был «гордым», а эти князья были первоначальниками силы Московского царства. Дмитрий Донской мечом, а не смирением предсказал татарам конец их владычества над Русью. [127] Иоанн III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смирением…»{209}.

[127] Иоанн III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смирением…»{209}.

А. И. Герцен в работе «О развитии революционных идей в России» признавал историческую обусловленность и прогрессивность государственной деятельности Ивана III. «Необходимость централизации была очевидна: без нее нельзя было ни свергнуть монгольское иго, ни спасти единство государства… Москва спасла Россию…»{210}.

Попытку позитивно оценить действия Ивана III в событиях 1480 г. предпринял в 1867 г. историк Г. Карпов, автор труда «История борьбы Московского государства с Польско-Литовским». Г. Карпов первым представил действия Ивана III в 1480 г. как определенную стратегическую линию, объясняя их военной целесообразностью, первым обратил внимание на «враждебный к Ивану III» характер летописных текстов, их тенденциозную окраску. В частности, он считал недостоверными летописные известия о вторичном возвращении Ивана III из войска в Москву, которые давали повод для обвинения его в нерешительности и трусости{211}.

С точки зрения военной целесообразности пробовал анализировать события 1480 г. и Н. С. Голицын. По его мнению, Иван III «принял меры, которые нельзя не одобрить, хотя они, кажется, недостаточно оценены современниками»; причем «эти мудрые меры Иоанна имели полный успех», даже «без особых пожертвований с его стороны и подвержением себя неверным случайностям битвы с Ахматом». В целом, по мнению Н. С. Голицына, в войне с Ахмед-ханом «обнаружилось явное торжество Иоанна и его мудрой политики осторожного образа действий». Н. С. Голицын решительно отводил обвинения в трусости, которые предъявляли великому князю тенденциозные летописцы и следом за ними историки. Он писал: «медление и выжидание его возбуждали в Москве все большее недовольство, если и понятное с одной стороны, то несправедливое с другой. Иоанну вменяли в слабость, нерешительность, даже боязнь и страх то, что, напротив, изобличает в нем большую твердость в исполнении задуманного им, но непонятого общим мнением»{212}. Но выводы Н. С. Голицына не нашли отражения в обобщающих сочинениях по отечественной истории.

Но выводы Н. С. Голицына не нашли отражения в обобщающих сочинениях по отечественной истории.

Первое специальное исследование по интересующему нас вопросу, проведенное- в XX в., принадлежит [128] А. Е. Преснякову. В работе «Иван III на Угре», опубликованной в 1911 г., он подчеркивает огромное историческое значение свержения ордынского ига: «1480 год критический момент в выступлении Москвы на более широкое историческое поприще… Москва становится суверенным, самодержавным в исконном смысле этого слова государством, сметая последние черты «улуса» татарского». А. Е. Пресняков указывает на то, что «фактическая сторона событий 1480 г. приобретает особый интерес для историка», и впервые делает попытку источниковедческого анализа летописных текстов. Исследованием этой источниковедческой стороны дела он и ограничился, оставив воссоздание действительно картины военных событий 1480 г. будущим историкам{213}.

Исследования Г. Карпова, Н. С. Голицына и А. Е. Преснякова действительно выделили основные направления дальнейшей разработки проблемы: критический анализ летописного материала и объяснение событий 1480 г. с точки зрения военной целесообразности. Советские историки высоко оценивают государственную деятельность великого князя Ивана III, возглавившего исторически прогрессивный процесс образования централизованного государства, его дипломатическое искусство, которое обеспечивало благоприятные внешнеполитические условия для завершения этого процесса. Личностью великого князя Ивана III советские историки заинтересовались в грозные годы Великой Отечественной войны, когда мужественные образы наших великих предков вдохновляли советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины.

Преснякова действительно выделили основные направления дальнейшей разработки проблемы: критический анализ летописного материала и объяснение событий 1480 г. с точки зрения военной целесообразности. Советские историки высоко оценивают государственную деятельность великого князя Ивана III, возглавившего исторически прогрессивный процесс образования централизованного государства, его дипломатическое искусство, которое обеспечивало благоприятные внешнеполитические условия для завершения этого процесса. Личностью великого князя Ивана III советские историки заинтересовались в грозные годы Великой Отечественной войны, когда мужественные образы наших великих предков вдохновляли советских людей в борьбе за свободу и независимость Родины.

В. Снегирев, автор научно-популярной книги «Иван III и его время» (1942), увидел в Иване III выдающегося военного деятеля своего времени. При отражении нашествия Ахмед-хана он действовал «с разумной осторожностью»; несмотря на нападки своих политических противников, «сохранял полное спокойствие», «не увлекаясь перспективой блестящей битвы, проявил необычайную выдержку характера» и «предоставил хану риск наступления». В результате «торжество Ивана Васильевича было полное, его тактика оказалась правильной: хан был побежден без великой битвы. Современники, не поняв соображений, которыми руководствовался Иван, несправедливо обвинили его в трусости. Он, правда, был очень осторожен в своих действиях и всегда опасался каким-

В результате «торжество Ивана Васильевича было полное, его тактика оказалась правильной: хан был побежден без великой битвы. Современники, не поняв соображений, которыми руководствовался Иван, несправедливо обвинили его в трусости. Он, правда, был очень осторожен в своих действиях и всегда опасался каким-

либо неосмотрительным шагом нанести ущерб начатому делу, но своей осторожности он никогда не простирал до того, чтобы упустить существенный успех. Нельзя также подозревать Ивана в недостатке личного мужества: мы уже видели, что детство его и отрочество прошло в суровой военной обстановке, а позднее, совершая несколько больших походов, он лично стоял во главе своих войск, разделял с ними все опасности и сам руководил военными операциями»{214}.

Примерно так же оценивал поведение великого князя Ивана III осенью 1480 г. Д. С. Лихачев: великий князь «с холодной молчаливостью презрел крикливые обвинения в трусости и в забвении интересов народа»{215}, его действия не были в достаточной мере поняты современниками.

Решительно отметал обвинения Ивана III в нерешительности и трусости К. В. Базилевич. Он указывал, что «такой взгляд на поведение Ивана III, сложившийся под влиянием враждебной ему повести о приходе Ахмед-хана, нам представляется совершенно несправедливым». В тактике великого князя К. В. Базилевич видел разумную осторожность и возражал против версии о вторичном возвращении Ивана III в Москву, которая послужила основным доводом для обвинения великого князя в трусости. «Не заслуживающим доверия представляется сообщение «повести» о враждебной встрече Ивана III, якобы устроенной московским населением и «духовным отцом» великого князя архиепископом Вассианом»{216}.

Научная критика враждебных Ивану III летописных версий является несомненной заслугой К. В. Базилевича. Однако в Иване III он прежде всего видел выдающегося дипломата и в своих исследованиях почти не касался разбора его военной деятельности.

В 1955 г. появилась большая статья П. Н. Павлова «Действительная роль архиепископа Вассиана в событиях 1480 г.». П. Н. Павлов отмечал, что «в советской исторической литературе летописные рассказы о событиях 1480 г. по существу не подвергались исследованию, поэтому вопрос о роли архиепископа Вассиана не был пересмотрен и обычно освещается в духе летописной традиции». «Послание» Вассиана, считает Павлов, не свидетельствует ни об его «нейтралистских настроениях», ни об его патриотизме. «Есть основания считать Вассиана выразителем интересов церковной и светской феодальной [130] верхушки», которая настаивала на генеральном сражении с Ахмед-ханом без учета военной обстановки. «Это желание Вассиана и всей московской группы высших церковников объективно совпадало с интересами внешних врагов страны… Кровопролитная битва… была бы на руку Литве и Ливонии, а также мятежным братьям Ивана III, так как даже при благоприятном для русской армии исходе не могла не ослабить военные силы Русского государства… Вассиан не мог не понимать, что тяжелая борьба.

Н. Павлова «Действительная роль архиепископа Вассиана в событиях 1480 г.». П. Н. Павлов отмечал, что «в советской исторической литературе летописные рассказы о событиях 1480 г. по существу не подвергались исследованию, поэтому вопрос о роли архиепископа Вассиана не был пересмотрен и обычно освещается в духе летописной традиции». «Послание» Вассиана, считает Павлов, не свидетельствует ни об его «нейтралистских настроениях», ни об его патриотизме. «Есть основания считать Вассиана выразителем интересов церковной и светской феодальной [130] верхушки», которая настаивала на генеральном сражении с Ахмед-ханом без учета военной обстановки. «Это желание Вассиана и всей московской группы высших церковников объективно совпадало с интересами внешних врагов страны… Кровопролитная битва… была бы на руку Литве и Ливонии, а также мятежным братьям Ивана III, так как даже при благоприятном для русской армии исходе не могла не ослабить военные силы Русского государства… Вассиан не мог не понимать, что тяжелая борьба. .. невозможна без объединения всех русских сил, и рассчитывал, что во имя этого объединения великий князь пойдет на уступки феодальной знати». П. Н. Павлов считает организацию обороны страны от Ахмед-хана заслугой прежде всего самого великого князя Ивана III, который победил «в результате блестяще проведенных военных и дипломатических мероприятий»{217}. Насколько нам известно, эта аргументация не опровергалась в исторической литературе.

.. невозможна без объединения всех русских сил, и рассчитывал, что во имя этого объединения великий князь пойдет на уступки феодальной знати». П. Н. Павлов считает организацию обороны страны от Ахмед-хана заслугой прежде всего самого великого князя Ивана III, который победил «в результате блестяще проведенных военных и дипломатических мероприятий»{217}. Насколько нам известно, эта аргументация не опровергалась в исторической литературе.

В университетском учебнике отечественной истории (1956) автор соответствующего раздела А. М. Сахаров высоко оценивал заслуги Ивана III в организации обороны страны и разгрома Ахмед-хана. «В сложной исторической обстановке Иван III проявил большую твердость и решимость, обеспечив сосредоточение всех усилий на борьбе с главным врагом Ахмед-ханом». А. М. Сахаров подчеркивал правильность основной тактической линии Ивана III и несостоятельность критики его действий со стороны политических противников. Великий князь «не начинал активных наступательных действий, желая выиграть время в целях сосредоточения новых сил и даже послал к Ахмед-хану своего представителя для ведения переговоров. Такое поведение Ивана III было расценено некоторыми московскими политиками как проявление его слабости и нерешительности… Но Иван III не мог выступить против Ахмед-хана, пока не был ликвидирован мятеж его братьев»{218}. Л. В. Черепнии во «Всемирной истории» тоже соглашается с правильностью тактической линии Ивана III, который «стремился достигнуть победы без больших потерь и поэтому старался выиграть время, не прибегая к решительным действиям»{219}.

Такое поведение Ивана III было расценено некоторыми московскими политиками как проявление его слабости и нерешительности… Но Иван III не мог выступить против Ахмед-хана, пока не был ликвидирован мятеж его братьев»{218}. Л. В. Черепнии во «Всемирной истории» тоже соглашается с правильностью тактической линии Ивана III, который «стремился достигнуть победы без больших потерь и поэтому старался выиграть время, не прибегая к решительным действиям»{219}.

Для выяснения спорных вопросов, касающихся отдаленного прошлого, историки-исследователи прежде всего обращаются к источникам, стараясь на этой стадии работы абстрагироваться от противоречивых и зачастую [131] дискуссионных мнений своих предшественников. Это позволяет найти свой подход к оценке выводов и целых концепций, опирающихся на известный круг источников и отражающих теоретические и политические позиции, а также субъективное отношение авторов. Таков общий путь исторического познания.

Применительно к нашему вопросу традиционный подход весьма затруднен самим характером источников. Цело приходится иметь в основном не с историческими остатками, которые обычно более или менее объективно отражают действительное положение вещей, а с исторической традицией, представленной различными летописными рассказами, имевшими явную политическую окраску.

Цело приходится иметь в основном не с историческими остатками, которые обычно более или менее объективно отражают действительное положение вещей, а с исторической традицией, представленной различными летописными рассказами, имевшими явную политическую окраску.

На тенденциозность летописных известий о событиях 1480 г. и о роли в них великого князя Ивана III указывал еще в середине прошлого столетия Г. Карпов. Он обращал внимание на две летописные версии: «Официальный рассказ», представленный Никоновской летописью, и явно «враждебный к Ивану III» рассказ Софийской II летописи; причем, по мнению исследователя, даже официальная версия «все-таки подверглась влиянию талантливого враждебного летописца». В подтверждение своего вывода Г. Карпов указывал на множество существенных противоречий в летописных текстах, например в оценке «советников» великого князя Ощеры и Мамонова, которых некоторые летописцы прямо обвиняли в «измене». На самом деле, замечает Г. Карпов, они «являлись лучшими дипломатами по степным делам, и в крымских статейных списках дошли до нас записки об их посольствах, совершенно оправдывающие их от данного им названия изменников».

Г. Карпов считал недостоверными именно те летописные известия, на которых позднейшие историки основывали свои выводы о нерешительности или даже трусости Ивана III. Перу «враждебного летописца» принадлежали сведения и о вторичном возвращении великого князя в Москву, и о его приказе войску отступить от р. Угры, и о восстании горожан в Москве, и т. д. «Послание» архиепископа Вассиана Г. Карпов считал явно тенденциозным и добавлял, что оно составлялось с определенной политической целью дискредитировать великого князя. Послание, «если только оно не подделка, давало основу написать рассказ о нашествии Ахмата и подшутить [132] над Иваном III так, чтобы потомки не очень-то благоговели перед первым русским государем».

«Враждебная версия» была вставлена «в летопись очень ловко, хотя и может броситься в глаза то, что официальный рассказ сокращен и находится перед посланием Вассиана. В нем уже рассказано, что Иван III находится в Кременце, а потом следует послание, и после него вдруг начинаются подробности о том, как Иван Васильевич въезжал в Москву и т. д.», т. е. ситуация нереальная.

д.», т. е. ситуация нереальная.

Причины фальсификации событий Г. Карпов видел в оппозиции феодальной знати политике централизации, которую последовательно проводил великий князь Иван III. «Когда государственный порядок коснулся и интересов князей, то в это время, в минуту раздумья, они захотели взять себе всю славу знаменитых дел и указать потомству, что руководитель народа не так уж велик, как можно судить по его делам, случившимся при нем»{220}.

А. Е. Пресняков, который специально подчеркивал важность для историка «фактической основы событий 1480 г.», вообще пришел к выводу, что в данном случае «состояние источников не дает возможности восстановить ее во всех подробностях, ясно и убедительно». Он также обратил внимание на тенденциозность и недостоверность церковной версии, которая придавала летописным рассказам «фальшивую окраску». Ссылаясь на работу польского историка Папэ, А. Е. Пресняков утверждал, что Вассиан и его окружение «с преувеличенной риторикой требовали битвы в самый неподходящий момент, а затем по-своему окрасили изложение всей этой истории»{221}.

К. В. Базилевич тоже отмечал тенденциозность и противоречивость летописных рассказов о событиях 1480 г., а Софийскую II летопись, на которую чаще всего ссылались «критики» Ивана III, попросту квалифицировал, как «ненадежный и недостоверный источник»{222}.

Обстоятельный анализ всей суммы летописного материала был сделан П. Н. Павловым. Он считает, что Софийская II летопись «откровенно враждебный по отношению к великокняжеской власти рассказ», составленный, видимо, в Ростове и отражавший позицию церковной верхушки (митрополит Геронтий, архиепископ Вассиан и их окружение). «Примыкают к этой враждебной [133] версии и рассказы Типографской, Ермолинской, Воскресенской летописей, хотя в них нет прямых выпадов против Ивана III». Даже в официальные летописи Московский летописный свод конца XV в., Никоновскую и Симеоновскую летописи вошла «новая редакция этого рассказа, несколько приспособившая его для нужд официального летописания»; «официальная редакция несколько сгладила тенденциозность ростовского рассказа». Рассказ Вологодско-Пермской летописи, который «содержит много интересных подробностей, показывающих хорошую осведомленность его автора, и написан без полемического задора», тоже проникнут, по мнению автора, «явным сочувствием к московской оппозиционной группе и даже к мятежным князьям». П. Н. Павлов полагает, что подлинный «официальный рассказ великокняжеского летописания мог быть уничтожен, как было уничтожено немало ценных документов в истории любой страны»{223}.

Рассказ Вологодско-Пермской летописи, который «содержит много интересных подробностей, показывающих хорошую осведомленность его автора, и написан без полемического задора», тоже проникнут, по мнению автора, «явным сочувствием к московской оппозиционной группе и даже к мятежным князьям». П. Н. Павлов полагает, что подлинный «официальный рассказ великокняжеского летописания мог быть уничтожен, как было уничтожено немало ценных документов в истории любой страны»{223}.

Трудно судить, насколько справедливо это предположение, но то, что летописные известия о событиях 1480 г. крайне тенденциозны и противоречивы, не вызывает сомнений, как не вызывает сомнений и явно враждебная по отношению к Ивану III окраска многих летописных рассказов. Наличие противоречивых летописных версий о роли Ивана III в событиях 1480 г. признавал и Л. В. Черепнин.

Таким образом, правильно оценить деятельность Ивана III, опираясь только на свидетельства летописей, порой трудно из-за тенденциозности многих из них в подходе к этому вопросу. Однако и здесь дело не представляется совсем уж безнадежным. Разрозненные и фрагментарные свидетельства источников, в том числе иностранных, дают представление о личности великого князя и об его оценке современниками и ближайшими потомками. Наконец, можно осмыслить личность Ивана III через призму исторических результатов его деятельности. А эти результаты огромны.

Однако и здесь дело не представляется совсем уж безнадежным. Разрозненные и фрагментарные свидетельства источников, в том числе иностранных, дают представление о личности великого князя и об его оценке современниками и ближайшими потомками. Наконец, можно осмыслить личность Ивана III через призму исторических результатов его деятельности. А эти результаты огромны.

ход событий, история, интересные факты

Раньше единая и грозная Золотая Орда в начале тридцатых годов XV века начала подавать явные признаки распада. Это явилось благоприятной предпосылкой для начала процессов, результатом которых стало свержение ордынского ига, почти два с половиной века тяготевшего над русскими землями. Его датой принято считать 11 ноября 1480 года, когда продолжительное противостояние на реке Угре между русскими дружинами и татарским войском закончилось бегством неприятеля.

Распад Орды

Орду не спасло правление выдающегося полководца эмира Едигея, пытавшегося железной рукой удержать государство от распада. Сразу же после его свержения в 1411 г. образовались два новых самостоятельных ханства, а кроме того, угрожая им, продолжали наращивать мощь, которую несколькими десятилетиями ранее Великая Орда. Правивший в те годы хан Ахмам добился определенных успехов в восстановлении былого величия татаро-монгольского государства, но укрепление было недолгим, и в результате свержение ордынского ига приняло характер неизбежного исторический процесс. Слишком сильны были властные притязания отдельных татарских князей.

Сразу же после его свержения в 1411 г. образовались два новых самостоятельных ханства, а кроме того, угрожая им, продолжали наращивать мощь, которую несколькими десятилетиями ранее Великая Орда. Правивший в те годы хан Ахмам добился определенных успехов в восстановлении былого величия татаро-монгольского государства, но укрепление было недолгим, и в результате свержение ордынского ига приняло характер неизбежного исторический процесс. Слишком сильны были властные притязания отдельных татарских князей.

Укрепление Московского княжества

В этот же период произошло значительное усиление Москвы, без которого была бы невозможна борьба Руси за свержение ордынского ига. Ярким свидетельством этого был отказ великого князя Ивана III платить Орде установленную ранее дань. В результате все денежные поступления с русских земель, которые ханы еще продолжали считать своими улусами — подконтрольными им территориями, вскоре прекратятся. С этого времени московский князь и ордынский хан начинают вести непримиримую борьбу. Свержение ордынского ига стало реальностью.

Свержение ордынского ига стало реальностью.

Подготовка к боевым действиям

Хан Ахмат, правитель Большой Орды, понял, что только немедленный и мощный удар по Москве может заставить русских снова платить дань. Это побудило его начать подготовку к решающей кампании. Не удовлетворившись численностью собранного им войска (сказался развал прежней Орды), Ахмат заключил договор о совместных военных действиях с литовским князем Казимиром, претендовавшим и на свою долю во всеобщем грабеже русских земель.

Московский князь Иван III — мудрый и тонкий политик, правильно оценивающий ситуацию, заручился поддержкой крымского хана Менгли-Гирея, являвшегося непримиримым соперником Ахмата. Расчет строился на том, что он явно опасался усиления ордынского владыки, который после похода на Москву мог повернуть свои войска в сторону Крыма, на который давно претендовал. Оглядываясь назад, можно сделать однозначный вывод, что свержение ордынского ига произошло во многом благодаря тем ссорам и междоусобицам, которые пережила Орда во время своего распада. Об этом свидетельствуют многочисленные летописи, дошедшие до нас.

Об этом свидетельствуют многочисленные летописи, дошедшие до нас.

Обстоятельства, при которых началось свержение ордынского ига

Роковым для него стал 1480 год, когда стотысячное войско хана Ахмата двинулось на Москву. По ранее заключенному соглашению одновременно должны были выступить литовские войска, но действительность в корне нарушила эти планы — союзник Москвы, крымский хан, внезапно вторгся со своими полчищами на территорию Литовского княжества. Его неожиданная агрессия заставила литовских князей сосредоточить все свои силы на ее отражении и лишила Ахмата поддержки. В результате хану приходилось полагаться только на собственные силы.

Тем временем русские полки, заранее извещенные о приближении противника, заняли берег Оки. Двигаясь к Москве, татары в июне захватили и разграбили Калугу и Серпухов. Положение осложнялось еще и тем, что одновременно с этим в Псков пришли немецкие рыцари. Навстречу им выдвинулся значительный отряд во главе с Иваном Молодым, малолетним сыном московского князя Ивана III. Сам великий князь находился в это время в Коломне с главными силами.

Сам великий князь находился в это время в Коломне с главными силами.

Противостояние на Угре

Не теряя надежды на литовские подкрепления, хан Ахмат направил свои войска к устью реки Угры, протекавшей по юго-западной границе русских земель, и, в ожидании князя Казимира, занял оборонительную позицию . Однако в отличие от них на другом берегу реки вскоре появились передовые русские отряды, а вслед за ними подошли главные силы во главе с московским князем. Таким образом, хан больше не мог рассчитывать на внезапность вторжения.

В течение короткого времени обе стороны неоднократно пытались, форсировав реку, перейти в наступление, но ни у одной из них это не получилось. Тем не менее ситуация изменилась в пользу россиян. К ним подошли полки угличского князя Андрея и Волоцкого Бориса, ранее не желавших поддерживать Ивана III. Поскольку хан Ахмат не стал дожидаться литовских союзников, перевес сил склонился в пользу русских.

Осень, мороз и корм

Все лето и начало осени 1480 года шли постоянные стычки между войсками, расположенными на разных берегах реки. Изредка они прерывались попытками добиться какого-то результата путем переговоров. Однако Москва категорически отказалась возобновить выплату дани, а Ахмат не принял никаких других условий мира. Так продолжалось до ноября.

Изредка они прерывались попытками добиться какого-то результата путем переговоров. Однако Москва категорически отказалась возобновить выплату дани, а Ахмат не принял никаких других условий мира. Так продолжалось до ноября.

Зима в тот год пришла рано, и уже в начале месяца Угра замерзла, а ее берега покрылись толстым слоем мерзлого снега. Так как татары рассчитывали, что их поход примет вид стремительной военной операции, и не позаботились о снабжении войск продовольствием и фуражом, вскоре в их стане случился голод. И их боевые кони тоже страдали от нехватки корма.

Событие, побудившее к свержению ордынского ига

Кратко объяснить, что произошло 11 ноября 1480 года, очень сложно. Более того, даже среди историков нет единого мнения на этот счет. Между ними не утихают споры о том, была ли это военная хитрость, предпринятая Иваном III, или сыграла свою роль. Но известно, что в этот день князь приказал отвести свои войска вглубь края к городу Боровск. Когда русские отошли от берега, реакция татар была совершенно неожиданной — они бежали.

Многие объясняют это тем, что внешне действия русских выглядели как заманивание татар в ловушку, приготовленную на противоположном берегу, а раз так, то там должны были быть значительные силы, о которых они просто не подозревали. Но, так или иначе, татары бежали. Таким образом, свержение ордынского ига произошло в результате удачно выполненного маневра, а не кровопролитной битвы. Однако история знает немало таких прецедентов.

Начало Великого Процесса

Однако это было только начало процесса, а окончательное свержение ордынского ига было еще впереди. Менее чем за два года татары разорили и сожгли Киев, а затем совершили грабительский поход на юго-западные территории Руси. Сложность ситуации усугубила Литва. К 1501 году на отражение ее агрессии пришлось бросить все военные резервы, и в результате этого Иван III был вынужден временно возобновить выплату дани следующему ордынскому правителю, сыну хана Ахмата Шейх-Ахмеду, чем полное свержение ордынского ига было значительно отсрочено. Дата 11 ноября, таким образом, является лишь началом большого пути, завершение которого пришлось на царствование Ивана Грозного, но тем не менее считается, что именно в этот день был положен конец более чем двухвековому игу. положить конец.

Дата 11 ноября, таким образом, является лишь началом большого пути, завершение которого пришлось на царствование Ивана Грозного, но тем не менее считается, что именно в этот день был положен конец более чем двухвековому игу. положить конец.

Даже после ликвидации Казанского ханства в 1552 году Россия много лет страдала от кочевников, но их набеги уже носили лишь характер грабительских набегов и подавлялись регулярными войсками. Ни о какой зависимости Русского государства от степных племен и уж тем более от уплаты дани уже не могло быть и речи. Одна из самых мрачных страниц российской истории навсегда оказалась перевернутой.

Конгресс.гов | Библиотека Конгресса

перейти к основному содержанию

Предупреждение: для более удобной работы с Congress.gov включите JavaScript в ваш браузер.

Справка

- Как выбрать страницу поиска

- Знакомство с поиском

- Средства поиска

- Глоссарий

- Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Другие полезные инструменты

- Просмотр законодательства по номеру

- Просмотр отчетов комитета по номеру

- Спросите у библиотекаря по правовым вопросам

- Конгресс.

гов Обучение

гов Обучение - Свяжитесь с нами

Или попробуйте поискать в Справочном центре

Контент сайта

- Законодательство

- Отчеты комитета

- Заседания Комитета

- Публикации Комитета

- Протокол Конгресса

- Индекс записей Конгресса

- Члены

- номинаций

- Договорные документы

- Домовые коммуникации

- Служба связи Сената

- Законодательный процесс

- О Конгресс.гов

Справка

- Справка | Обратная связь | Свяжитесь с нами

- Глоссарий

- Средства поиска

- Спросите библиотекаря по правовым вопросам

- Вебинары

Способы подключения

- Twitter (внешняя ссылка)

- YouTube (внешняя ссылка)

- Видео

- Получать оповещения и обновления по электронной почте

- Блог – In Custodia Legis: Юридические библиотекари Конгресса

Ресурсы

- Веб-архив Конгресса

- Отчеты CRS

- Код США

- GPO govinfo

- Юридическая библиотека Конгресса

- Путеводитель по закону онлайн

- План урока учителя

- Веб-сайты законодательного собрания штата

- Массовые данные статуса счета

- Конгресс.