Судебная реформа п.а. Столыпина в оценке конституционных демократов 2023

Казанина Лариса Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент.

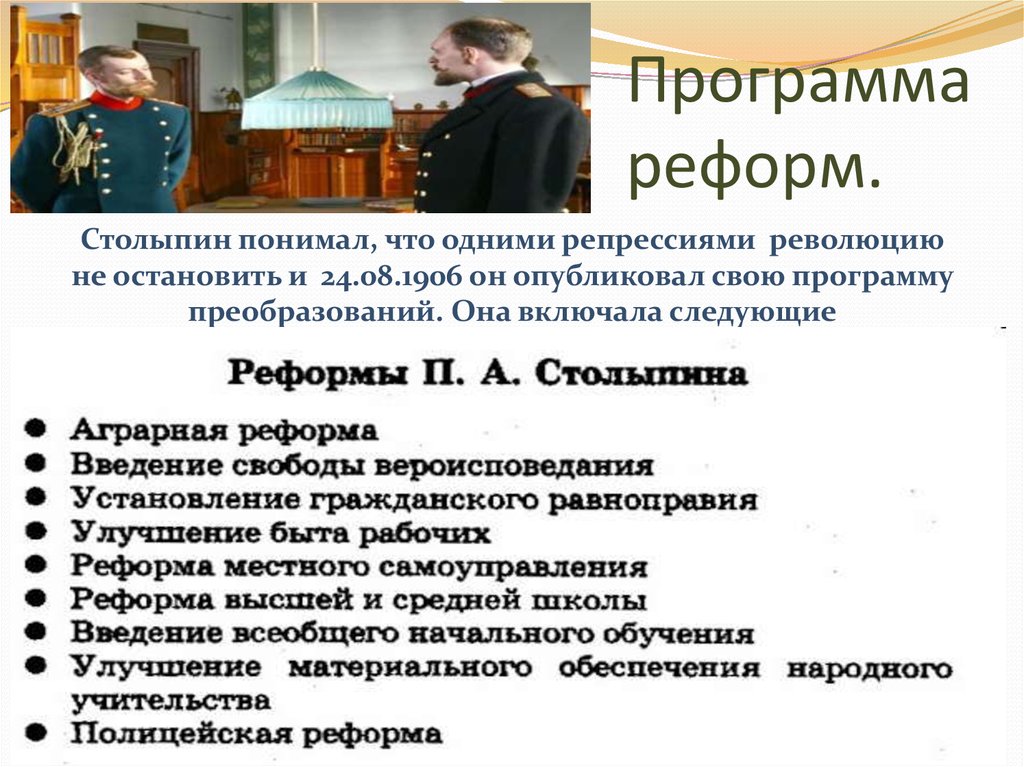

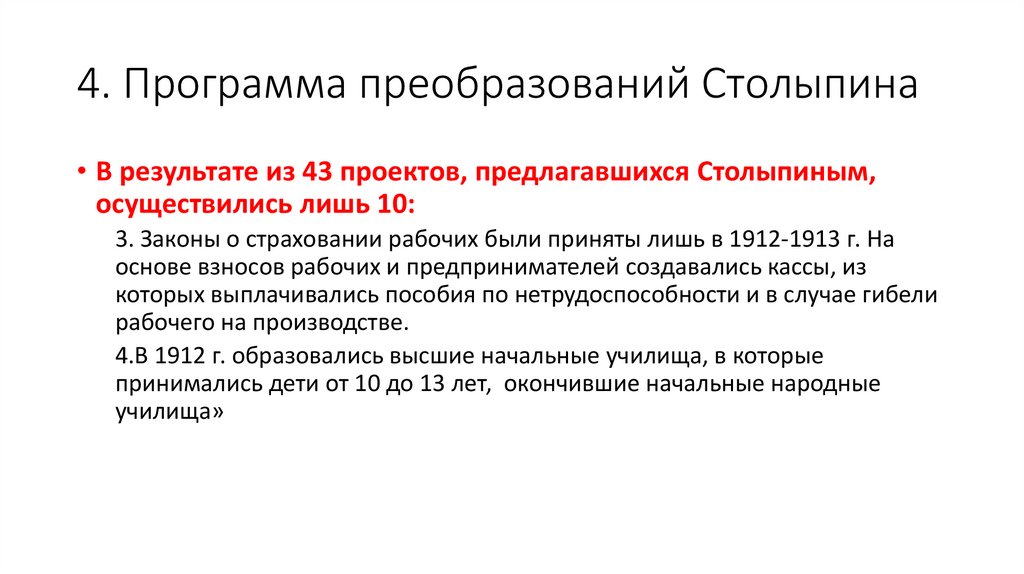

В статье излагается позиция ведущей либеральной партии России начала XX в. относительно одной из составляющих столыпинской программы модернизации — судебной реформы правительства П.А. Столыпина.

Испытывая личную неприязнь к П.А. Столыпину, отказавшему в легализации партии народной свободы, кадеты отказали в доверии правительству, которое, по их мнению, было не способно осуществить объявленные реформы. Они считали, что, прежде чем проводить какие-либо преобразования, нужно ввести в России народное представительство: истинные парламентаризм и конституционализм, врагом которого они как раз и считали П.А. Столыпина. По мнению кадетов, задача заключается не в частных улучшениях, а в полном обновлении, в укреплении конституционного строя. Поэтому при всей первостепенной важности такие меры, как «выборность мировых судей, независимость судебной власти и отделение ее от административной, идут мимо главной цели — создать такой порядок, при котором личность действительно была бы неприкосновенна и могла бы пользоваться своими естественными правами» <1>.

<2> Речь. 1906. N 216. 14 ноября.

Центральным объектом критики стал базовый документ «О преобразовании местного суда» <3>. Прежде всего «Речь» помещала на своих страницах информацию о прениях в Государственной Думе о местном суде. Спор между правительством и думской комиссией сосредоточился на двух пунктах: на устройстве апелляционной инстанции во главе с выборным или назначенным председателем и на имущественном цензе для выборных судей. Любое предложение правительства встречало неудовольствие кадетского рупора или, во всяком случае, рассматривалось как мера вынужденная: «У нас, где правительственное назначение судей выродилось в правительственное подчинение судей, принцип избрания взял верх. Министерство юстиции не может не покориться этой исторической и психологической необходимости, оно остановилось на почине избрания; но расстаться совершенно с прежним принципом оно не может, и вот делается попытка сохранить его хотя бы в гомеопатической дозе. Один назначенный судья на несколько десятков выборных — сочетание обоих признаков в такой пропорции не может иметь решительно никакого значения: это скорее политическая символика, чем реальная политическая мера» <4>.

Прежде всего «Речь» помещала на своих страницах информацию о прениях в Государственной Думе о местном суде. Спор между правительством и думской комиссией сосредоточился на двух пунктах: на устройстве апелляционной инстанции во главе с выборным или назначенным председателем и на имущественном цензе для выборных судей. Любое предложение правительства встречало неудовольствие кадетского рупора или, во всяком случае, рассматривалось как мера вынужденная: «У нас, где правительственное назначение судей выродилось в правительственное подчинение судей, принцип избрания взял верх. Министерство юстиции не может не покориться этой исторической и психологической необходимости, оно остановилось на почине избрания; но расстаться совершенно с прежним принципом оно не может, и вот делается попытка сохранить его хотя бы в гомеопатической дозе. Один назначенный судья на несколько десятков выборных — сочетание обоих признаков в такой пропорции не может иметь решительно никакого значения: это скорее политическая символика, чем реальная политическая мера» <4>.

<4> Речь. 1907. N 126. 31 мая.

<5> Там же.

По большому счету, кадеты, конечно же, признавали важность восстановления института мировых судей, что нашло свое подтверждение в докладе М.С. Аджемова на тему «Обычай и закон в связи с реформой местного суда», сделанном им на заседании юридического общества 27 марта 1910 г. Уничтожение волостного суда и введение мирового института представляется, по словам докладчика, «реформой огромной важности не только потому, что оно возвращает нас к тем идеалам, которые в 80-х годах прошлого столетия чуть не были сметены до основания, но и потому, что оно касается самых низов нашего общества.

<7> Речь. 1909. N 298. 30 октября.

<8> Речь. 1909. N 299. 31 октября.

<9> Речь. 1909. N 311. 12 ноября.

Кадетский орган помещает на своих страницах и мнение крестьян, которые сомневаются в преимуществах нового суда: «Но если вместо волостного суда, который, по их словам, давно стал им поперек горла, они получат единоличного судью, избираемого на основе высокого имущественного ценза, то такая перспектива представляется им настолько угрожающей, что они, по принципу — из двух зол выбирай меньшее, готовы ухватиться за ими же самими охаянный волостной суд. Ибо он в их глазах имеет хотя бы то преимущество, что они к нему привыкли, применились и знают наперед, на что они могут рассчитывать» <10>.

Демократизация и гуманизация судебной системы руками столыпинского министерства казались кадетам невозможными. По поводу проекта об изменениях порядка дознания, следствия и суда по делам о государственных преступлениях «Речь» заявила: «Мы считаем слухи о коренных реформах в области порядка преследования политических преступлений едва ли имеющими основание, и по поводу нового проекта невольно вспоминается уже внесенное в Думу законодательное предположение о неприкосновенности личности, которое в самом деле должно санкционировать полную ее прикосновенность» <11>. По мнению кадетского рупора, «министерство стало на прежний путь частичных исправлений более или менее необходимых, но не способных ни на йоту улучшить общее безотрадное состояние правосудия» <12>. К числу таких поправок «Речь» относит и проект введения состязательного начала в обряд предания суду. Законопроект вызвал оживленный обмен мнений в заседании фракции народной свободы под председательством П.

<12> Речь. 1909. N 122. 6 мая.

<13> Речь. 1909. N 120. 4 мая.

<14> Речь. 1909. N 122. 6 мая.

Сообщая о том, что министр юстиции И.Г. Щегловитов взял обратно внесенный им в Государственную Думу законопроект о введении защиты на предварительном следствии, так как судебная комиссия Думы его отвергла, «Речь» дает следующее объяснение этому факту: «Как-никак проект имеет слабый либеральный запах, и г. Щегловитов просто обрадовался тому, что решение комиссии избавляет его от опасности быть заподозренным во внесении таких «либеральных» проектов, которые могут вызвать неудовольствие гг. Тимошкиных и тех депутатов, которые так рукоплескали г. Щегловитову, когда он говорил о засорении судов поляками и т. п. речи» <15>.

п. речи» <15>.

Кадеты вынуждены были признать и очевидные положительные моменты в работе Министерства юстиции. Так, в обзоре законодательных течений за 1909 г. М. Ганфман указал: «Несомненный плюс для нашего правового быта представляет собою закон о распространении суда присяжных в Вологодской, Архангельской, Тобольской, Томской губерниях, Акмолинской и Семипалатинской областях» <16>. При этом он отмечает, что за истекшей год «нельзя указать ни одной сколько-нибудь значительной юридической нормы, которая бы шла навстречу важным запросам общества в области права», за исключением нескольких частных законов в области уголовного права — «преступный мир оказался счастливее»: «На первом плане тут нужно поставить введение института досрочного освобождения. Освобождение тюрем от некоторой части их наименее испорченных обитателей само по себе уже выигрыш для общества. Такой же смысл имеет и закон о воспитательно-исправительных заведениях для малолетних преступников» <17>.

<17> Там же.

В 1910 г. выступления кадетов становились все более оппозиционными. С точки зрения «Речи», политический смысл переживаемого момента находился «в противоречии с юридическим характером «обновленного строя» <18>. Кадеты считали, что по причине распространения действия исключительных положений компетенция гражданских судов была в значительной мере сужена и масса дел отошла сначала к военно-полевым, а затем к военно-окружным судам. «Но самый печальный, самый тревожный признак тяжелого болезненного процесса, переживаемого нашим правосудием, — писал И.В. Гессен, — это, бесспорно, тот, что высший суд, обязанный стоять на страже законности, не только не обнаруживает никакого сопротивления, но, напротив, всячески содействует министерству в его стремлении к уничтожению несменяемости» <19>.

<18> Речь. 1910. N 27. 28 января.<19> Речь. 1910. N 285. 17 октября.

Таким образом, признавая важность реформы судебной системы, кадеты и в этой сфере связывали успех с изменениями общих условий современности, с приданием законодательным учреждениям реальной власти и поэтому критически воспринимали любое предложение, исходившее от правительства. Кадетский рупор всегда находил, к чему придраться в новом законопроекте, акцентируя внимание на недостатках и представляя достоинства как вынужденную необходимость, которую наконец-то осознало правительство. Агитационно-пропагандистская деятельность кадетской партии, заключавшаяся в критике наиболее уязвимых аспектов столыпинских реформ и формировании отрицательного по отношению к ним общественного мнения, сыграла не последнюю роль в неприятии обществом столыпинского варианта модернизации России. На наш взгляд, именно тактика конституционно-демократической партии, а не позиция правительства П.А. Столыпина, которое кадеты необоснованно обвиняли в нежелании учитывать общественное мнение, стала причиной их разногласий, не позволила объединиться на одной реформистской платформе: «…столкнулись две концепции и две тактики одного центра, но объединиться они не смогли — и в этом главная историческая трагедия и Милюкова, и Столыпина, ибо от их непонимания трагически пострадала страна, которой они искренне хотели служить» <20>.

Кадетский рупор всегда находил, к чему придраться в новом законопроекте, акцентируя внимание на недостатках и представляя достоинства как вынужденную необходимость, которую наконец-то осознало правительство. Агитационно-пропагандистская деятельность кадетской партии, заключавшаяся в критике наиболее уязвимых аспектов столыпинских реформ и формировании отрицательного по отношению к ним общественного мнения, сыграла не последнюю роль в неприятии обществом столыпинского варианта модернизации России. На наш взгляд, именно тактика конституционно-демократической партии, а не позиция правительства П.А. Столыпина, которое кадеты необоснованно обвиняли в нежелании учитывать общественное мнение, стала причиной их разногласий, не позволила объединиться на одной реформистской платформе: «…столкнулись две концепции и две тактики одного центра, но объединиться они не смогли — и в этом главная историческая трагедия и Милюкова, и Столыпина, ибо от их непонимания трагически пострадала страна, которой они искренне хотели служить» <20>. Именно на кадетах, на наш взгляд, лежит вина за срыв редкой возможности компромисса между властью и обществом, который мог обеспечить успех столыпинской модернизации.

Именно на кадетах, на наш взгляд, лежит вина за срыв редкой возможности компромисса между властью и обществом, который мог обеспечить успех столыпинской модернизации.

ВОПРОС О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО СУДА 1912 г. В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ | Aspirans.com

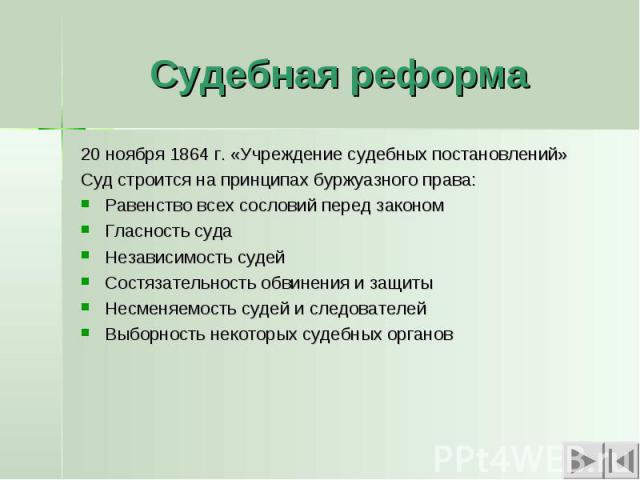

Данная статья впервые затрагивает историографический аспект изучения реформы местного суда 1912 г. в Российской империи. В статье анализируются мнения современных российских исследователей о судебной реформе, в том числе о причинах её проведения и об её итогах. Указываются основные направления изучения реформы, сформировавшиеся к настоящему времени. В статье выявляются и характеризуются основные лакуны в изучении реформы 1912 г. Ключевые слова: Государственная Дума, Закон «О преобразовании местного суда» 1912 г., отечественная историография, П. А. Столыпин, реформа местного суда. В связи с возникшей за последние два десятилетия возможностью деиологизированного подхода к изучению различных реформ в области государственного и местного управления XIX-XX вв. , современная историческая наука накопила целый пласт приниципиально новых работ по этому вопросу (как в источниковедческом, так и в методологическом планах). Значительное количество работ в 1990-2000-е гг. вышло и по истории реформ судебной системы во второй половине XIX — начале ХХ вв. Следует при этом отметить, что в основном они посвящены тем или иным аспектам судебной реформы 1864 г., контрреформенным преобразованиям 1889-1890 гг., а так же практической деятельности тех или иных судебных институтов на местах. Вопрос же о реформе местного суда 1912 г. в современных отечественных исследованиях затронут не столь обширно. Основной целью данной работы является представление и обобщение основных результатов исследований отечественных ученых судебной реформы 1912 г. Сразу следует оговориться, что фактически к настоящему времени вышел только один капитальный труд, целиком посвященный данной реформе — диссертационное исследование Р. В. Терентьева [13]. Данная работа имеет историко-правовой характер, она осветила различные аспекты реформы, но, в то же время, не носит полного и законченного характера: Р.

, современная историческая наука накопила целый пласт приниципиально новых работ по этому вопросу (как в источниковедческом, так и в методологическом планах). Значительное количество работ в 1990-2000-е гг. вышло и по истории реформ судебной системы во второй половине XIX — начале ХХ вв. Следует при этом отметить, что в основном они посвящены тем или иным аспектам судебной реформы 1864 г., контрреформенным преобразованиям 1889-1890 гг., а так же практической деятельности тех или иных судебных институтов на местах. Вопрос же о реформе местного суда 1912 г. в современных отечественных исследованиях затронут не столь обширно. Основной целью данной работы является представление и обобщение основных результатов исследований отечественных ученых судебной реформы 1912 г. Сразу следует оговориться, что фактически к настоящему времени вышел только один капитальный труд, целиком посвященный данной реформе — диссертационное исследование Р. В. Терентьева [13]. Данная работа имеет историко-правовой характер, она осветила различные аспекты реформы, но, в то же время, не носит полного и законченного характера: Р. В. Терентьев сосредоточился в основном на предыстории законопроекта о реформе местного суда, его обсуждении на заседаниях Государственной Думы и Государственного Совета, а также на правовом анализе закона «О преобразовании местного суда» 1912 г. При этом из поля зрения Р. В. Терентьева выпал такой важный аспект, как реакция прессы и общественно-политических кругов как на ход обсуждения законопроекта в парламенте, так и на закон 1912 г. Ряд работ других авторов затрагивают судебную реформу 1912 г. преимущественно в одном-двух аспектах. Условно подавляющее большинство из них можно разделить на две группы. К первой группе относятся работы, рассматривающие данную реформу в контексте политики преобразований П. А. Столыпина (инициатора реформы). Вторая группа имеет преимущественно историко-правовой характер и более посвящена эволюции законодательства в области судебных учреждений. В связи с этим автор счел, что данную статью следует построить не по персональному, а по проблемному принципу, представив совокупность точек зрения отечественных исследователей по каждому из основных аспектов реформы 1912 г.

В. Терентьев сосредоточился в основном на предыстории законопроекта о реформе местного суда, его обсуждении на заседаниях Государственной Думы и Государственного Совета, а также на правовом анализе закона «О преобразовании местного суда» 1912 г. При этом из поля зрения Р. В. Терентьева выпал такой важный аспект, как реакция прессы и общественно-политических кругов как на ход обсуждения законопроекта в парламенте, так и на закон 1912 г. Ряд работ других авторов затрагивают судебную реформу 1912 г. преимущественно в одном-двух аспектах. Условно подавляющее большинство из них можно разделить на две группы. К первой группе относятся работы, рассматривающие данную реформу в контексте политики преобразований П. А. Столыпина (инициатора реформы). Вторая группа имеет преимущественно историко-правовой характер и более посвящена эволюции законодательства в области судебных учреждений. В связи с этим автор счел, что данную статью следует построить не по персональному, а по проблемному принципу, представив совокупность точек зрения отечественных исследователей по каждому из основных аспектов реформы 1912 г. В целом предлагавшийся правительством П. А. Столыпина проект реформы местного суда удостоился положительных оценок как продолжающий и развивающий традиции судебной реформы 1864 г. [14, с. 389]. Как указывает В. Е. Сафонов, «местный суд, искаженный реакционными реформами Александра III, должен был, по замыслу П. А. Столыпина, вернуться к своему первоначальному облику» [12, c. 103]. По мнению П. А. Пожигайло, предлагавшаяся реформа местного суда «имела огромное значение, поскольку имела целью обеспечить действительное равенство всех перед законом, независимо от сословной принадлежности» [11, с. 90]. С. В. Лонская, рассуждая о причинах судебной реформы, постулирует планировавшееся П. А. Столыпиным преобразование местного суда как прямое следствие аграрной реформы [10, c. 141-142]. Дословно данный тезис высказал и И. Н. Тетюхин [14, c. 390]. О. А. Авдеева основную причину реорганизации местного суда видит в росте числа дел и загруженности как общих, так и мировых судебных инстанций [1, c. 2].

В целом предлагавшийся правительством П. А. Столыпина проект реформы местного суда удостоился положительных оценок как продолжающий и развивающий традиции судебной реформы 1864 г. [14, с. 389]. Как указывает В. Е. Сафонов, «местный суд, искаженный реакционными реформами Александра III, должен был, по замыслу П. А. Столыпина, вернуться к своему первоначальному облику» [12, c. 103]. По мнению П. А. Пожигайло, предлагавшаяся реформа местного суда «имела огромное значение, поскольку имела целью обеспечить действительное равенство всех перед законом, независимо от сословной принадлежности» [11, с. 90]. С. В. Лонская, рассуждая о причинах судебной реформы, постулирует планировавшееся П. А. Столыпиным преобразование местного суда как прямое следствие аграрной реформы [10, c. 141-142]. Дословно данный тезис высказал и И. Н. Тетюхин [14, c. 390]. О. А. Авдеева основную причину реорганизации местного суда видит в росте числа дел и загруженности как общих, так и мировых судебных инстанций [1, c. 2]. Р. В. Терентьев в своем диссертационном исследовании пишет о о двух сложившихся полюсах недовольства существовавшей системой местного суда: реформы 1860-1870-х гг., в том числе и судебная, для одних были незавершенными (и здесь особо акцентировалось внимание на волостном суде, как не соответствующем либеральным принципам Судебных уставов 1864 г.), а для других — преждевременными, что и порождало практически всеобщее недовольство имеющейся судебной системой [13, c. 36-37]. С. В. Жильцов отмечает, что «основной причиной реформирования судебной системы России … стала революция 1905-1907 гг.» [4, c. 182]. Анализируя развитие судебной системы в Российской империи после 1864 г., И. И. Зайцева и О. А. Кожевников отмечают, что невзирая на исключительную важность Судебных Уставов 1864 г., «многие вопросы организации и деятельности судебной власти, прав и свобод человека и гражданина не были разрешены» [5, c. 8]. Этот момент, а также ревизия ряда положений Уставов в последующие годы, по мнению авторов, привели к тому, что к моменту созыва I Государственной Думы (1906 г.

Р. В. Терентьев в своем диссертационном исследовании пишет о о двух сложившихся полюсах недовольства существовавшей системой местного суда: реформы 1860-1870-х гг., в том числе и судебная, для одних были незавершенными (и здесь особо акцентировалось внимание на волостном суде, как не соответствующем либеральным принципам Судебных уставов 1864 г.), а для других — преждевременными, что и порождало практически всеобщее недовольство имеющейся судебной системой [13, c. 36-37]. С. В. Жильцов отмечает, что «основной причиной реформирования судебной системы России … стала революция 1905-1907 гг.» [4, c. 182]. Анализируя развитие судебной системы в Российской империи после 1864 г., И. И. Зайцева и О. А. Кожевников отмечают, что невзирая на исключительную важность Судебных Уставов 1864 г., «многие вопросы организации и деятельности судебной власти, прав и свобод человека и гражданина не были разрешены» [5, c. 8]. Этот момент, а также ревизия ряда положений Уставов в последующие годы, по мнению авторов, привели к тому, что к моменту созыва I Государственной Думы (1906 г. ) вопросы судебной власти и правосудия рассматривались в программах порядка 30 партий [5, c. 8]. Характеризуя общественно-политическую дискуссию вокруг судебной реформы в Государственной Думе и печати, Л. Ю. Казанина указывает те факторы, которые повлияли на отрицательно-агрессивное отношение правых партий к реформе: она ими виделась продолжение курса уступок либералам и стремление угодить Западной Европе [6, c. 138]. Критика же столыпинского проекта реформы местного суда со стороны кадетской партии ею объясняется такими обстоятельствами, как личная неприязнь к П. А. Столыпину и неприятие правительственных законотворческих инициатив как направленных на придание различным институтам власти формальной, а не реальной. По мнению Л. Ю. Казаниной, «именно на кадетах … лежит вина за срыв редкой возможности компромисса между властью и обществом» [7, c. 16]. Аналогичное обвинение ею было высказано и в адрес Партии демократических реформ: «именно тактика ПДР, а не позиция правительства П. А. Столыпина, которое либералы необоснованно обвиняли в нежелании учитывать общественное мнение, стала причиной их разногласий, не позволила объединиться на одной реформистской платформе» [8, c.

) вопросы судебной власти и правосудия рассматривались в программах порядка 30 партий [5, c. 8]. Характеризуя общественно-политическую дискуссию вокруг судебной реформы в Государственной Думе и печати, Л. Ю. Казанина указывает те факторы, которые повлияли на отрицательно-агрессивное отношение правых партий к реформе: она ими виделась продолжение курса уступок либералам и стремление угодить Западной Европе [6, c. 138]. Критика же столыпинского проекта реформы местного суда со стороны кадетской партии ею объясняется такими обстоятельствами, как личная неприязнь к П. А. Столыпину и неприятие правительственных законотворческих инициатив как направленных на придание различным институтам власти формальной, а не реальной. По мнению Л. Ю. Казаниной, «именно на кадетах … лежит вина за срыв редкой возможности компромисса между властью и обществом» [7, c. 16]. Аналогичное обвинение ею было высказано и в адрес Партии демократических реформ: «именно тактика ПДР, а не позиция правительства П. А. Столыпина, которое либералы необоснованно обвиняли в нежелании учитывать общественное мнение, стала причиной их разногласий, не позволила объединиться на одной реформистской платформе» [8, c. 17-18]. П. А. Калугин напротив, приходит к выводу, что «практическая и теоретическая деятельность руководящих органов конституционно-демократической партии … обосновывалось на учении о правовом государстве, о субъективных публичных правах человека как базовом элементе социаьных преобразований» [9, c. 144]. Д. В. Аронов дал высокую оценку либеральным думским кругам (прежде всего, кадетам) как инициаторам проведения кардинальной реформы местного суда, предполагавшей ликвидацию «ряда отживших институтов в рамках судебной системы» [2]. Невзирая на сохранение волостного суда — изначально, казалось бы, стержневой основы реформы, подразумевавшей его упразднение, — закон 1912 г. оценивается в целом положительно в современной историографии, более того, встречаются и мнения о том, что он «по уровню юридической техники стоит выше Судебных уставов 1864 г.» [10, c. 142; 14, c. 391]. В. Е. Сафонов указывает на тот факт, что по закону «О преобразовании местного суда» «фактически произошло возрождение института мировых судей: компетенция этого органа вполне определилась и расширилась, опыт его деятельности до 1889 г.

17-18]. П. А. Калугин напротив, приходит к выводу, что «практическая и теоретическая деятельность руководящих органов конституционно-демократической партии … обосновывалось на учении о правовом государстве, о субъективных публичных правах человека как базовом элементе социаьных преобразований» [9, c. 144]. Д. В. Аронов дал высокую оценку либеральным думским кругам (прежде всего, кадетам) как инициаторам проведения кардинальной реформы местного суда, предполагавшей ликвидацию «ряда отживших институтов в рамках судебной системы» [2]. Невзирая на сохранение волостного суда — изначально, казалось бы, стержневой основы реформы, подразумевавшей его упразднение, — закон 1912 г. оценивается в целом положительно в современной историографии, более того, встречаются и мнения о том, что он «по уровню юридической техники стоит выше Судебных уставов 1864 г.» [10, c. 142; 14, c. 391]. В. Е. Сафонов указывает на тот факт, что по закону «О преобразовании местного суда» «фактически произошло возрождение института мировых судей: компетенция этого органа вполне определилась и расширилась, опыт его деятельности до 1889 г. был учтен и использован в новом законе» [12, c. 104]. По мнению И. И. Дунаева, «важнейшим достижением названного закона стало упразднение одиозного института земских начальников … тем самым был восстановлен один из основных принципов судебной реформы 1864 г. — отделение власти судебной от административной» [3, c. 40]. Имеются и более сдержанные оценки: по мнению Е. В. Чисняговой, закон 1912 г. хоть и ликвидировал частично некоторые недостатки организации мировой юстиции, «однако реформирование судоустройства на базе данного нормативно-правового акта затронуло лишь некоторые регионы страны» [15, c. 4]. С. В. Лонская, отмечая важность закона как возвращающего мировому суду «прежней достойной роли в системе российского правосудия», указывает, что «законодатель так и остановился на полпути в вопросе положения мирового суда в судебной системе» [10, c. 152]. С. В. Жильцовым изменения в законодательстве были охарактеризованы как попытка «реанимировать судебную реформу 1864 г. в условиях господства консервативной политики, направленной на подчинение судов администрации» [4, c.

был учтен и использован в новом законе» [12, c. 104]. По мнению И. И. Дунаева, «важнейшим достижением названного закона стало упразднение одиозного института земских начальников … тем самым был восстановлен один из основных принципов судебной реформы 1864 г. — отделение власти судебной от административной» [3, c. 40]. Имеются и более сдержанные оценки: по мнению Е. В. Чисняговой, закон 1912 г. хоть и ликвидировал частично некоторые недостатки организации мировой юстиции, «однако реформирование судоустройства на базе данного нормативно-правового акта затронуло лишь некоторые регионы страны» [15, c. 4]. С. В. Лонская, отмечая важность закона как возвращающего мировому суду «прежней достойной роли в системе российского правосудия», указывает, что «законодатель так и остановился на полпути в вопросе положения мирового суда в судебной системе» [10, c. 152]. С. В. Жильцовым изменения в законодательстве были охарактеризованы как попытка «реанимировать судебную реформу 1864 г. в условиях господства консервативной политики, направленной на подчинение судов администрации» [4, c. 190]. При этом, по его мнению, правительству не нужен был самостоятельный крестьянский суд, чем и было обусловлено его подчинение мировому суду «с надеждой, что в итоге вся система местного суда будет подконтрольна царской администрации» [4, c. 191]. Таким образом, проанализировав состояние историографии реформы местного суда 1912 г., можно заключить следующее. Подавляющее большинство работ, затрагивающих те или иные аспекты реформы, носят историко-правовой, а не исторический характер. Так, среди указанных автором в данном исследовании ученых лишь четверо являются историками (Л. Ю. Казанина, Д. В. Аронов, П. А. Калугин, П. А. Пожигайло), остальные же относятся к юристам (Р. В. Терентьев, И. И. Дунаев, В. Е. Сафонов, С. В. Лонская, С. В. Жильцов, Е. В. Чиснягова, И. И. Зайцева, О. А. Кожевников, О. А. Авдеева, И. Н. Тетюхин). Данное обстоятельство наложило соответствующий отпечаток на изучение судебной реформы. Так, к настоящему времени учеными-юристами достаточно хорошо проработан вопрос о началах и новеллах Закона «О преобразовании местного суда» 1912 г.

190]. При этом, по его мнению, правительству не нужен был самостоятельный крестьянский суд, чем и было обусловлено его подчинение мировому суду «с надеждой, что в итоге вся система местного суда будет подконтрольна царской администрации» [4, c. 191]. Таким образом, проанализировав состояние историографии реформы местного суда 1912 г., можно заключить следующее. Подавляющее большинство работ, затрагивающих те или иные аспекты реформы, носят историко-правовой, а не исторический характер. Так, среди указанных автором в данном исследовании ученых лишь четверо являются историками (Л. Ю. Казанина, Д. В. Аронов, П. А. Калугин, П. А. Пожигайло), остальные же относятся к юристам (Р. В. Терентьев, И. И. Дунаев, В. Е. Сафонов, С. В. Лонская, С. В. Жильцов, Е. В. Чиснягова, И. И. Зайцева, О. А. Кожевников, О. А. Авдеева, И. Н. Тетюхин). Данное обстоятельство наложило соответствующий отпечаток на изучение судебной реформы. Так, к настоящему времени учеными-юристами достаточно хорошо проработан вопрос о началах и новеллах Закона «О преобразовании местного суда» 1912 г. , даны его различные характеристики, в том числе и в сравнении с Судебными Уставами 1864 г. Историками же реформа 1912 г. рассмотрена преимущественно сквозь призму программы реформ П. А. Столыпина. При этом само обсуждение реформы в печати затронуто, как правило, совместно с обсуждением других столыпинских преобразований (и, как правило, по материалам официальных партийных изданий). Обсуждение же законопроекта в Государственной Думе и Государственном Совете освещено и вовсе в одной работе. Отсутствуют исследования, посвященные изучению реализации реформы на местах. Тем самым, можно заключить, что в современной историографии не хватает фундаментальной работы, которая охватила бы весь комплекс источников и подходов к изучению реформы местного суда 1912 г.

, даны его различные характеристики, в том числе и в сравнении с Судебными Уставами 1864 г. Историками же реформа 1912 г. рассмотрена преимущественно сквозь призму программы реформ П. А. Столыпина. При этом само обсуждение реформы в печати затронуто, как правило, совместно с обсуждением других столыпинских преобразований (и, как правило, по материалам официальных партийных изданий). Обсуждение же законопроекта в Государственной Думе и Государственном Совете освещено и вовсе в одной работе. Отсутствуют исследования, посвященные изучению реализации реформы на местах. Тем самым, можно заключить, что в современной историографии не хватает фундаментальной работы, которая охватила бы весь комплекс источников и подходов к изучению реформы местного суда 1912 г.

Cписок литературы:

<p>1. Авдеева О. А. Организационные и функциональные начала мировой юстиции по Закону «О преобразовании местного суда» // Мировой судья. 2006. № 6. С. 2-4.</p>

<p>2. Аронов Д. В. Судебная система России в законотворческой деятельности российского либерализма начала ХХ в. [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Современные проблемы экономики, политики и права» [Сайт]. URL: http://www.sprepp.ru/1_2008/16.php (дата обращения: 17.11.2012).</p>

<p>3. Дунаев И. И. Мировой суд в России по закону 15 июня 1912 года // Современные проблемы государства и права: Сборник научных трудов. Н. Новгород, 2003. Вып. 3. С. 37-52.</p>

<p>4. Жильцов С. В. К вопросу об изменении статуса мирового суда в период русских революций (1905-1917 гг.) // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2009. № 71. С. 182-196.</p>

<p>5. Зайцева И. И., Кожевников О. А. Организация судебной власти в программах политических партий и движений России начала ХХ века // Мировой судья. 2008. № 6. С. 8-10.</p>

<p>6. Казанина Л. Ю. Правые против Столыпина: традиционалисты о столыпинской реформе суда и силовых структур // Вестник Балтийского федерального университета им.

Аронов Д. В. Судебная система России в законотворческой деятельности российского либерализма начала ХХ в. [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Современные проблемы экономики, политики и права» [Сайт]. URL: http://www.sprepp.ru/1_2008/16.php (дата обращения: 17.11.2012).</p>

<p>3. Дунаев И. И. Мировой суд в России по закону 15 июня 1912 года // Современные проблемы государства и права: Сборник научных трудов. Н. Новгород, 2003. Вып. 3. С. 37-52.</p>

<p>4. Жильцов С. В. К вопросу об изменении статуса мирового суда в период русских революций (1905-1917 гг.) // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2009. № 71. С. 182-196.</p>

<p>5. Зайцева И. И., Кожевников О. А. Организация судебной власти в программах политических партий и движений России начала ХХ века // Мировой судья. 2008. № 6. С. 8-10.</p>

<p>6. Казанина Л. Ю. Правые против Столыпина: традиционалисты о столыпинской реформе суда и силовых структур // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 6. С. 133-140.</p>

<p>7. Казанина Л. Ю. Судебная реформа П.А. Столыпина в оценке конституционных демократов // История государства и права. 2009. № 10. С. 14-16.</p>

<p>8. Казанина Л. Ю. Столыпинская программа модернизации России в оценке партии демократических реформ (по материалам газеты «Страна») // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2010. № 2. С. 12-18.</p>

<p>9. Калугин П. А. Политико-правовая практика центральных органов конституционно-демократической партии в сфере реформы судебной системы России в период работы Государственной Думы первого и второго созыва // Время выбрало нас: путь интеллектуала в политику: Сборник научных статей. Орел, 2012. С.136-145.</p>

<p>10. Лонская С. В. Мировая юстиция в России: историко-правовое исследование. Калининград, 2000. 215 с.</p>

<p>11. Пожигайло П. А.

И. Канта. 2011. Вып. 6. С. 133-140.</p>

<p>7. Казанина Л. Ю. Судебная реформа П.А. Столыпина в оценке конституционных демократов // История государства и права. 2009. № 10. С. 14-16.</p>

<p>8. Казанина Л. Ю. Столыпинская программа модернизации России в оценке партии демократических реформ (по материалам газеты «Страна») // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2010. № 2. С. 12-18.</p>

<p>9. Калугин П. А. Политико-правовая практика центральных органов конституционно-демократической партии в сфере реформы судебной системы России в период работы Государственной Думы первого и второго созыва // Время выбрало нас: путь интеллектуала в политику: Сборник научных статей. Орел, 2012. С.136-145.</p>

<p>10. Лонская С. В. Мировая юстиция в России: историко-правовое исследование. Калининград, 2000. 215 с.</p>

<p>11. Пожигайло П. А. Столыпинская программа преобразований России (1906-1911). Дисс. … канд. ист. наук. М., 2007. 215 с.</p>

<p>12. Сафонов В. Е. Столыпин и судебная реформа в России в начале ХХ века // Российское правосудие. 2011. № 10 (66). С. 102-107. 13. Терентьев Р. В. Реформа местного суда в России в начале ХХ века. Дисс. … канд. юр. наук. СПб., 2005. 206 с.</p>

<p>14. Тетюхин И. Н. Законотворческая деятельность правительства Столыпина в области мировых учреждений // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2008. № 3. С. 389-392.</p>

<p>15. Чиснягова Е. В. Основные черты национальной модели мировой юстиции в дореволюционной России // Мировой судья. 2009. № 9. С. 2-4.</p>

Столыпинская программа преобразований России (1906-1911). Дисс. … канд. ист. наук. М., 2007. 215 с.</p>

<p>12. Сафонов В. Е. Столыпин и судебная реформа в России в начале ХХ века // Российское правосудие. 2011. № 10 (66). С. 102-107. 13. Терентьев Р. В. Реформа местного суда в России в начале ХХ века. Дисс. … канд. юр. наук. СПб., 2005. 206 с.</p>

<p>14. Тетюхин И. Н. Законотворческая деятельность правительства Столыпина в области мировых учреждений // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2008. № 3. С. 389-392.</p>

<p>15. Чиснягова Е. В. Основные черты национальной модели мировой юстиции в дореволюционной России // Мировой судья. 2009. № 9. С. 2-4.</p>

Столыпин и Коковцев, 1907-14

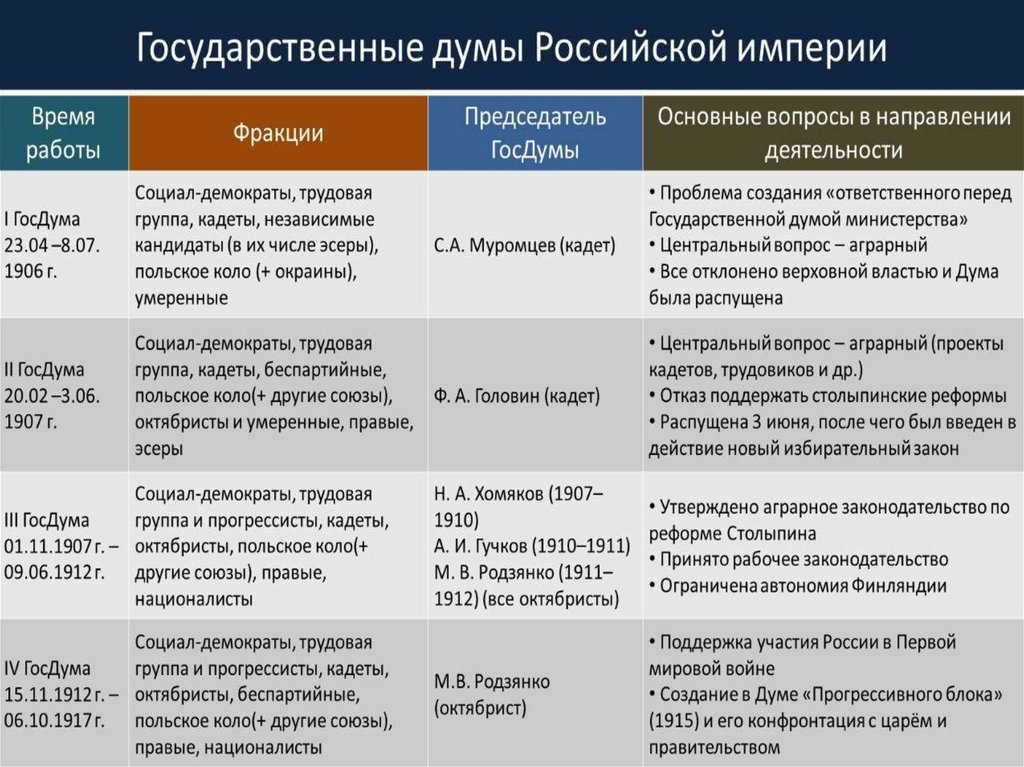

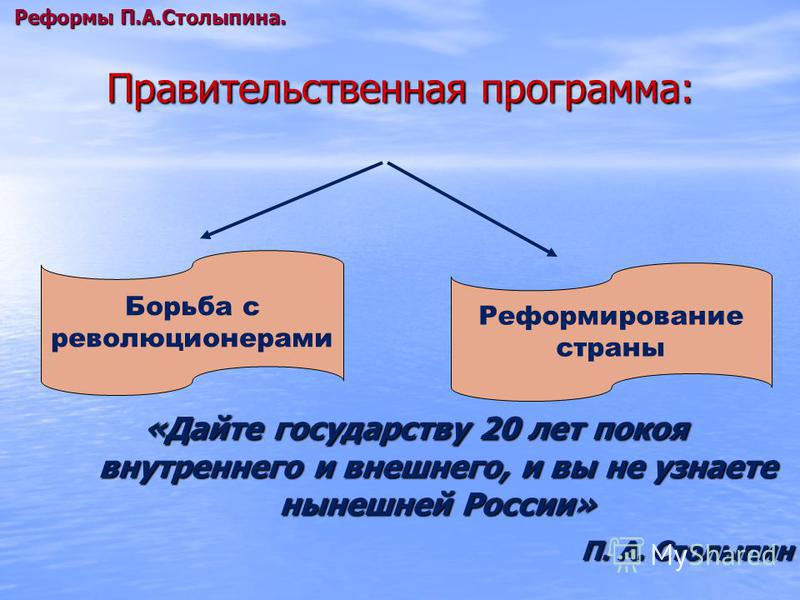

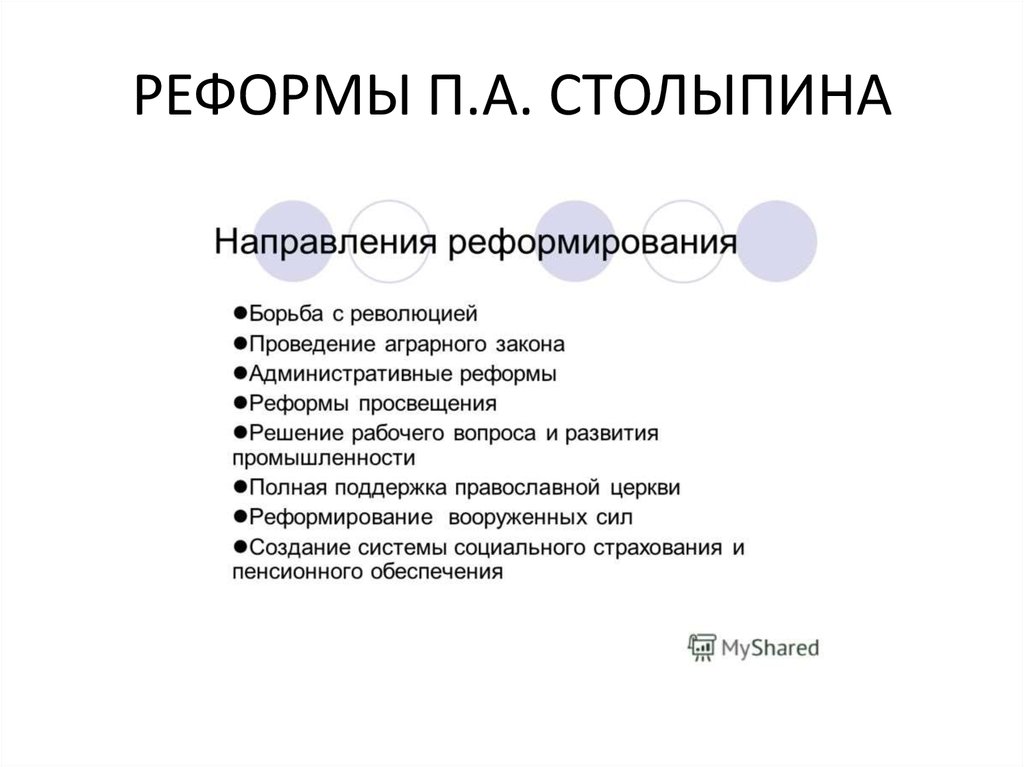

В 1907 году новый главный министр Петр Столыпин провел ряд крупных реформ. В июне 1907 г. он распустил Вторую Думу и обнародовал новый избирательный закон, значительно снизивший электоральный вес низшего сословия и нерусских избирателей и увеличивший вес дворянства. Этот политический переворот удался настолько, что правительство восстановило порядок.

Этот политический переворот удался настолько, что правительство восстановило порядок.

Новые выборы осенью вернули более консервативную Третью Думу, в которой преобладали октябристы. Однако и эта Дума спорила с правительством по целому ряду вопросов: о составе морского штаба, об автономном статусе Финляндии, о введении земств в западных губерниях, о реформе крестьянского суда, о создании страховые организации рабочих под надзором полиции.

В этих спорах Дума с назначаемой дворянско-бюрократической верхней палатой была иногда более консервативна, чем правительство, а иногда более юридически или конституционно настроена. Четвертая Дума, избранная в 1912, по своему составу была близка к III Думе, но прогрессивная фракция октябристов откололась от правых и присоединилась к политическому центру.

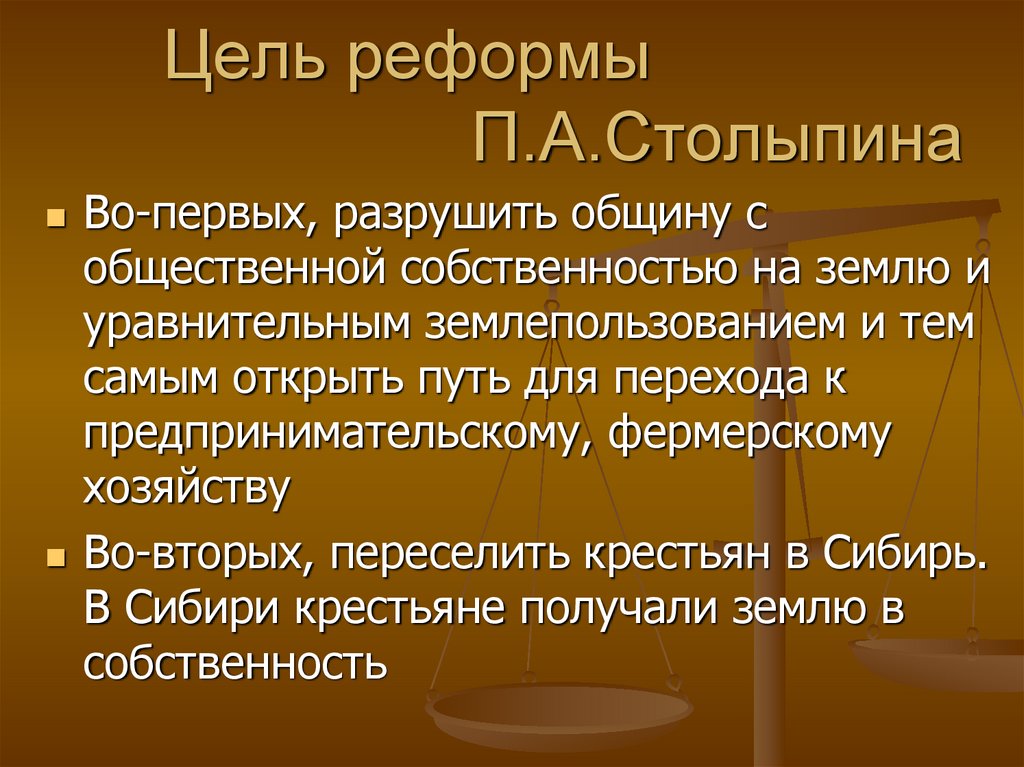

Самой смелой мерой Столыпина была его программа крестьянской реформы, которая позволяла, а иногда и принуждала к распаду общин, а также к установлению полной частной собственности. С помощью программы реформ Столыпин надеялся создать класс консервативных землевладельцев, верных царю. Однако большинство крестьян не хотели терять безопасность общины или позволять посторонним покупать деревенскую землю.

С помощью программы реформ Столыпин надеялся создать класс консервативных землевладельцев, верных царю. Однако большинство крестьян не хотели терять безопасность общины или позволять посторонним покупать деревенскую землю.

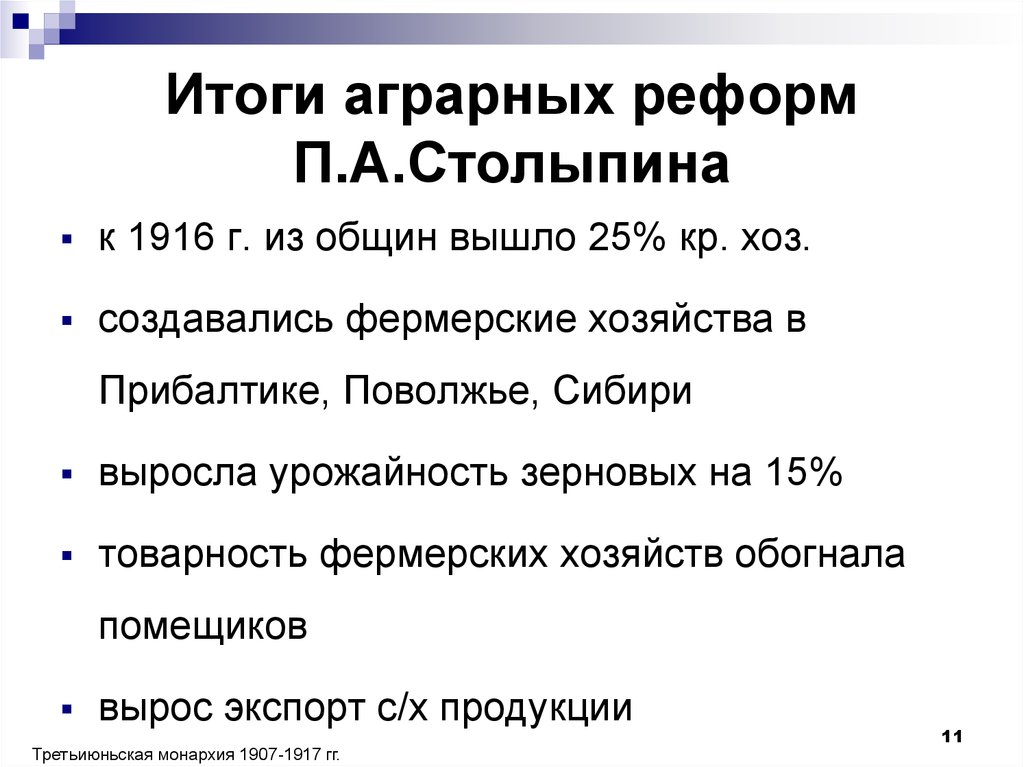

К 1914 г. было распущено лишь около 10% всех крестьянских общин. Тем не менее экономика восстановилась и впечатляюще выросла с 1907 по 1914 год не только количественно, но и с точки зрения образования сельских кооперативов и банков и накопления внутреннего капитала. К 1914 году производство стали в России сравнялось с производством стали во Франции и Австро-Венгрии, а темпы экономического роста России были одними из самых высоких в мире. Хотя внешний долг России был очень высок, он снижался в процентном отношении к валовому национальному продукту, а общий торговый баланс империи был благоприятным.

В 1911 году двойной агент охранки убил Столыпина. Его сменил Владимир Николаевич Коковцев, преемник Витте на посту министра финансов. Очень способный и сторонник царя, осторожный Коковцев не мог конкурировать с могущественными придворными фракциями, господствовавшими в правительстве.

Историки спорят о том, была ли у России возможность создать конституционное правительство в период с 1905 по 1914 год. Во всяком случае, ей это не удалось, отчасти потому, что царь не был полностью готов отказаться от самодержавного правления или разделить власть. Манипулируя избирательным правом, власти получили более консервативного, но менее репрезентативного Дюма. Более того, режим иногда обходил консервативные Думы и правил указами.

В этот период политика правительства была непоследовательной то реформистской, то репрессивной. Смелые планы реформ Витте и Столыпина заставили историков задуматься о том, могли ли такие реформы «спасти» Российскую империю. Но реформам мешала придворная политика, и и царь, и бюрократия оставались изолированными от остального общества. Приостановление гражданских свобод и верховенства закона продолжалось во многих местах, и ни рабочие, ни православная церковь не имели права организовываться по своему усмотрению. Дискриминация поляков, евреев, украинцев и старообрядцев была обычным явлением. Внутренние волнения нарастали, а внешняя политика империи становилась все более авантюрной.

Внутренние волнения нарастали, а внешняя политика империи становилась все более авантюрной.

НОВОСТИ ПИСЬМО |

| Присоединяйтесь к списку рассылки GlobalSecurity.org |

| Введите свой адрес электронной почты |

Стивен Уильямс о либеральной реформе – Кристофер ДеМут

Портрет Стивена Ф. Уильямса работы Питера Эвена Эгели, ком… подробнееЭссе

5 ноября 2020 г.

Примечание редактора : Эти замечания были сделаны на мероприятии под названием «В память о судье Стивене Ф. Уильямсе», проведенном Юридической школой Антонина Скалиа в Университете Джорджа Мейсона 9 октября 2020 года.

В конце своей карьеры в качестве Ученый-правовед и судья Стивен Ф. Уильямс глубоко погрузился в политическую историю России. Он выучил язык, чтобы подойти к предмету со своей обычной особенностью. Он написал две колоссальные книги, опубликованные в 2006 и 2017 годах, об обреченных усилиях либеральных реформаторов за 12 лет до большевистской революции 19-го века.17.

Он выучил язык, чтобы подойти к предмету со своей обычной особенностью. Он написал две колоссальные книги, опубликованные в 2006 и 2017 годах, об обреченных усилиях либеральных реформаторов за 12 лет до большевистской революции 19-го века.17.

Было ли это еще одним бурным увлечением Стива, таким как езда на велосипеде по городу, домашние животные и растительная кухня? Когда человека с его сверхъестественными талантами внезапно похищают, его друзья хотят запомнить его таким же обычным парнем, как и мы. А небрежное поведение Стива и преданность дружбе побуждали нас думать о нем именно так. У всех нас появляются новые интересы, и многие из нас были поглощены драмой российских реформ в 1990-х годах, после краха коммунизма. Стив, как и другие судьи, записался на обмены с российскими юристами и выступал там с докладами о верховенстве права. Он посещал встречи с российскими реформаторами в Американском институте предпринимательства. Когда он представил свою первую книгу о России с лекцией в АЕИ, участником дискуссии со Стивом был великий российский экономист Егор Гайдар, который недавно возглавил рыночные реформы в качестве министра финансов, вице-премьера и исполняющего обязанности премьер-министра.

Но период Williams Russia не был обходным путем. Книги Стива, какими бы ни были их первоначальные мотивы, обращены как к Америке, так и к России. Они были неотъемлемой частью его призвания исследователя свободы и судьи, наблюдающего за административным государством США.

Приверженность Стива частной собственности и конкурентным рынкам была не доктринальной или идеологической, а скорее эмпирической и гуманной.

Та первая книга, Либеральная реформа в нелиберальном режиме , оценивает аграрную реформу премьер-министра Петра Столыпина 1906–1911 годов, которая позволила крестьянам владеть и консолидировать сельскохозяйственные угодья, которые контролировались местными общинами. Его тема — проблематика благонамеренных реформ, ниспосланных свыше перед лицом упрямых местных традиций. Сначала вы замечаете, что оценки Стива читаются как его юридические заключения — взвешенные, дотошные, убедительные. Потом понимаешь, что сам автор — Столыпин в мантии. Сегодняшнее административное государство — это нелиберальный режим, основанный на непредставительном законотворчестве, независимом судебном разбирательстве и нетерпении по отношению к правам личности, заложенным во множестве упрямых агентских культур. Апелляционные суды, конечно, гораздо более стеснены, чем Столыпин, начавший свои реформы прямым указом. Но они наши блюстители конституционализма и прав личности, настаивая на верности Конституции и представительному законодательству, насколько позволяют дела и материалы. Призвание судьи Уильямса заключалось в том, чтобы открыть источники либеральных реформ в местных регулирующих коммунах и надеяться на лучшее.

Сегодняшнее административное государство — это нелиберальный режим, основанный на непредставительном законотворчестве, независимом судебном разбирательстве и нетерпении по отношению к правам личности, заложенным во множестве упрямых агентских культур. Апелляционные суды, конечно, гораздо более стеснены, чем Столыпин, начавший свои реформы прямым указом. Но они наши блюстители конституционализма и прав личности, настаивая на верности Конституции и представительному законодательству, насколько позволяют дела и материалы. Призвание судьи Уильямса заключалось в том, чтобы открыть источники либеральных реформ в местных регулирующих коммунах и надеяться на лучшее.

В книге Стива нет даже намека на аналогию, но иногда она слишком хороша, чтобы ее не заметить. До столыпинских реформ общины распределяли имущество мелкими, неуклюжими, несмежными участками; не одобрял переводов среди крестьян и объединения более крупных участков с естественной экономией; и периодически перераспределял часть участков. Это очень похоже на то, как Федеральная комиссия по связи управляет электромагнитным спектром в 2020 году — на наших сельскохозяйственных угодьях. Увы, вне пределов компетенции судей ждет американца Столыпина.

Это очень похоже на то, как Федеральная комиссия по связи управляет электромагнитным спектром в 2020 году — на наших сельскохозяйственных угодьях. Увы, вне пределов компетенции судей ждет американца Столыпина.

Приверженность Стива частной собственности и конкурентным рынкам была не доктринальной или идеологической, а скорее эмпирической и гуманной. Он хотел систему, в которой в значительной степени «люди могли бы сочетать свои таланты и интересы с реальной работой». Но он также считал, что собственность и рынки необходимы для либеральной демократии, где человеческая энергия отклоняется от накопления и лести власти к производству товаров и услуг, представляющих ценность для других. Этот более масштабный проект стал предметом его второй книги 9.0052 Реформатор: Как один либерал боролся, чтобы упредить русскую революцию .

Невозможно читать волнующий рассказ Стива без слезы о том, что должно было произойти в России, и слезы о том, что произошло в Америке.

Василий Маклаков, адвокат и захватывающий оратор, был лидером леволиберальных кадетов в российской Думе в судьбоносные годы, предшествовавшие революции 1917 года. Стив представляет Маклакова как единственный голос умеренности, гражданского обсуждения и компромисса. Россия была атомизированным обществом с нулевой суммой, в котором не было посреднических институтов, фильтрующих и направляющих народные мнения и страсти. Политика была чисто личным позиционированием, где политические вопросы полностью оценивались по тому, кто был за них, а кто был против. Не только революционеры, но и демократические реформаторы были зациклены на обещании мажоритарной государственной власти. Маклаков, едва ли не единственный среди реформаторов, видел, что это формула подавления интеллигентского инакомыслия, евреев и других меньшинств, собственников, предпринимательства. России нужна была не сила, а верховенство закона и образ мыслей, чтобы его поддерживать. У Стива pièce de résistance , Маклаков умоляет каждого учитывать сильные стороны аргументов оппонентов и слабые стороны своих.