Варшавский договор: ответ НАТО или попытка навязать социализм Европе?

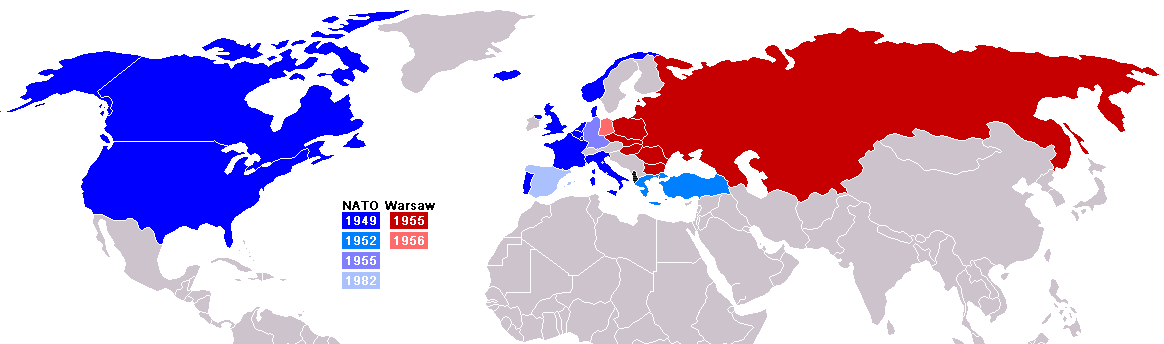

Ровно 65 лет назад СССР и семь европейских стран заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, также известный как Варшавский договор. На его основе был создан военный союз (Организация Варшавского договора — ОВД), основной целью которого было поддержание мира в послевоенной Европе.

Кроме СССР участниками союза стали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия — все социалистические страны Восточной Европы, за исключением Югославии.

Читайте также

В НАТО заявили о планах вовлечь Грузию в систему «гибридной обороны» от России

Стороны обязались помогать друг другу в случае военной угрозы, а также разместить на своих территориях части Советской армии. Это подчеркивало доминирующую роль Москвы в новом альянсе. Срок действия Варшавского договора составлял 20 лет с автоматическим продлением на десять лет для тех государств, которые за год до истечения срока не передадут правительству Польши заявления о его денонсации.

ОВД была создана в ответ на ратификацию западными государствами Парижских соглашений 1954 года, которые предусматривали создание военной группировки Западноевропейского союза и включение ФРГ в состав НАТО. Планы ремилитаризации Западной Германии вызывали наиболее серьезное беспокойство в Москве.

Начало противостояния

После окончания Второй мировой войны Европа оказалась разделена на американские и советские сферы влияния. Столкновение идеологических и военных интересов Москвы и Вашингтона вылились в новое противостояние.

Выражение «холодная война» впервые употребил британский писатель и публицист Джордж Оруэлл в статье «Ты и атомная бомба». Она была опубликована в еженедельнике Tribune 19 октября 1945 года. Оруэлл предположил, что государства, у которых появится атомная бомба, превратятся в сверхдержавы. Из-за военного равенства они не будут вступать в прямые столкновения, но, «оставаясь непобедимыми, будут находиться в состоянии перманентной холодной войны со своими соседями». Это точно описывало то, что происходило в отношениях Москвы и Вашингтона в послевоенные годы.

Это точно описывало то, что происходило в отношениях Москвы и Вашингтона в послевоенные годы.

Читайте также

Своя правда: как американцы представляют себе честность и справедливость

После смерти Сталина в 1953 году СССР занял более примирительную позицию по отношению к Западу. Первым ощутимым последствием новой советской политики стало соглашение по Австрии в мае 1955 года. После освобождения от нацистов страна была разделена на четыре зоны оккупации — советскую, американскую, британскую и французскую. Австрийский государственный договор официально положил конец войне в этой стране и вернул ей независимость при условии соблюдения постоянной политики нейтралитета.

Но, несмотря на обнадеживающие жесты, между СССР и США сохранялись недоверие и разногласия. Главным камнем преткновения для двух сверхдержав в Европе оставался статус Берлина. Строительство Берлинской стены летом 1961 года закрыло последнюю точку пересечения между Западом и Востоком. До ее возведения Варшавский договор существовал в основном на бумаге, но затем страны советского блока начали проводить масштабные учения и демонстрировать военную мощь.

Структура ОВД

Высшим органом организации был Политический консультативный комитет (ПКК), который отвечал за проведение совещаний и рассмотрение общих вопросов. В его встречах, как правило, принимали участие руководители коммунистических и рабочих партий, а также главы правительств государств — членов ОВД.

Читайте также

Северная Македония вошла в НАТО

Объединенные вооруженные силы (ОВС) ОВД состояли из военнослужащих, выделенных армиями государств-союзников (кроме того, страны направляли для ОВС вооружения и технику). Численность контингентов согласовывалась двусторонними межправительственными соглашениями между СССР и другими странами. Документы обновлялись раз в пять лет. Четыре группы войск ОВС ОВД располагались на территории ГДР, Чехословакии, Польши и Венгрии.

Объединенное командование возглавлял главнокомандующий ОВС ОВД. Эту должность занимали маршалы Советского Союза Иван Конев (1955–1960), Андрей Гречко (1960–1967), Иван Якубовский (1967–1976), Виктор Куликов (1977–1989) и генерал армии Петр Лушев (1989–1991). При главнокомандующем ОВС был создан штаб, располагавшийся в Москве. Объединенные войска стран-участниц контролировали министры обороны. Комитеты министров обороны и Военный совет разрабатывали рекомендации по укреплению обороноспособности участников альянса, а также занимались развитием и модернизацией вооруженных сил. В 1976 году стороны также утвердили Комитет министров иностранных дел и Объединенный секретариат для улучшения политического сотрудничества.

При главнокомандующем ОВС был создан штаб, располагавшийся в Москве. Объединенные войска стран-участниц контролировали министры обороны. Комитеты министров обороны и Военный совет разрабатывали рекомендации по укреплению обороноспособности участников альянса, а также занимались развитием и модернизацией вооруженных сил. В 1976 году стороны также утвердили Комитет министров иностранных дел и Объединенный секретариат для улучшения политического сотрудничества.

Первые на выход

Всего через год после создания ОВД, 2 ноября 1956 года, Венгрия предприняла попытку покинуть договор. Венгерское восстание против коммунистов во многом было связано с внутрипартийной борьбой в стране и с событиями в самом СССР. Разоблачение Никитой Хрущевым культа личности Сталина, а также его примирение с югославским лидером Иосипом Брозом Тито (которого Сталин называл чуть ли не фашистом) в Венгрии восприняли как сигнал к «оттепели». Но руководство страны во главе с лидером Венгерской социалистической рабочей партии Матьяшем Ракоши не желало перемен и продолжало политику, из-за которой в стране продолжал ухудшаться уровень жизни. Демонстрация в Будапеште 23 октября переросла в вооруженное восстание.

Демонстрация в Будапеште 23 октября переросла в вооруженное восстание.

Читайте также

Венгрия защищается от коронавируса… и от ЕС

В конце концов Ракоши сменил председатель правительства, более прогрессивно настроенный социалист Имре Надь. К тому моменту ситуация в Венгрии уже вышла из-под контроля, протестующие требовали вывода из республики советских войск и «десталинизации». Сам Надь, скорее, поддерживал эти выступления. Страна раскололась на просоветский и реформистский лагеря, фактически в республике началась гражданская война. Какое-то время Москва и Будапешт пытались договориться, но после провозглашения 1 ноября венгерской декларации о нейтралитете Будапешт принял решение покинуть Варшавский договор и обратился за поддержкой в ООН.

Из-за нового статуса Австрии Венгрия имела стратегическое значение для Москвы. Ни о каком нейтралитете в условиях холодной войны не могло идти и речи, а тем более о выходе из в ОВД. В результате Никита Хрущев решился на применение силы. Утром 4 ноября в Будапешт вошли советские войска. Им противостояли вооруженные отряды венгерского ополчения численностью около 20 тыс. человек. Восстание было подавлено всего за четыре дня. Венгрия вернулась под управление коммунистов, а бывшего главу мятежного правительства Имре Надя осудили и казнили в 1958 году.

Утром 4 ноября в Будапешт вошли советские войска. Им противостояли вооруженные отряды венгерского ополчения численностью около 20 тыс. человек. Восстание было подавлено всего за четыре дня. Венгрия вернулась под управление коммунистов, а бывшего главу мятежного правительства Имре Надя осудили и казнили в 1958 году.

Операция «Дунай»

На территории всех стран, входивших в ОВД, регулярно проводились совместные командно-штабные и войсковые учения. Кроме того, стороны координировали деятельность разведок. При этом единственной совместной операцией ОВД с применением реальной силы стали события в стране-союзнице — в Чехословакии в августе 1968 года. Попытка первого секретаря ЦК Компартии страны Александра Дубчека создать «социализм с человеческим лицом» закончилась его арестом и введением в Чехословакию войск Варшавского договора. В Советском Союзе опасались, что проводимые Дубчеком реформы приведут к нестабильности, особенно в Польше и ГДР. Ситуация слишком напоминала венгерские события.

В ночь на 20 августа войска Варшавского договора без предупреждения вторглись в республику. В операции под названием «Дунай» принимали участие контингенты СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. Численность войсковой группировки составила около 240 тыс. человек, что стало крупнейшей военной операцией в Европе после окончания Второй мировой войны.

Читайте также

В Праге осквернили пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Коневу

В первые же сутки после введения войск все стратегические объекты Чехословакии были взяты под контроль, а руководство арестовано. Редкие очаги сопротивления носили, скорее, локальный характер.

Как пишет в своей книге Леонид Млечин, на встрече с членами чехословацкого руководства в Москве, состоявшейся уже после вторжения, первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев так аргументировал свою позицию: «Вы делаете то, что вам заблагорассудится, не обращая внимания на то, нравится нам это или нет. Чехословакия находится в пределах тех территорий, которые в годы войны освободил советский солдат. Границы этих территорий — это наши границы. И так будет всегда», — заявил он чехословацким руководителям.

Границы этих территорий — это наши границы. И так будет всегда», — заявил он чехословацким руководителям.

Операция «Дунай» положила конец периоду либеральных преобразований в республике — так называемой Пражской весне. Вывод советских войск из Чехословакии начался только в 1990 году и был завершен в 1991-м.

Разногласия альянса

Реакция Москвы на события в Венгрии и Чехословакии стала твердым сигналом со стороны СССР, что Западу не позволят вторгаться в Восточную Европу под предлогом защиты «демократии».

Возможность вмешательства СССР (в том числе военного) во внутренние дела стран социалистического блока на Западе назвали «доктриной ограниченного суверенитета», или «доктриной Брежнева». В Москве этот термин вызывал возмущение, в Кремле его называли не иначе, как антисоветской клеветой.

Читайте также

Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

ОВД было трудно назвать союзом, который безоговорочно поддерживал любые решения СССР. В истории Варшавского договора хватает примеров разногласий внутри блока. К примеру, в 1961 году Албания прекратила участие в деятельности ОВД, а в 1968 году официально покинула организацию. Лидер страны Энвер Ходжа принял такое решение в знак протеста против вторжения в Чехословакию, в котором также отказалась участвовать и Румыния. Географическое положение Албании не позволило насильно удержать страну в договоре. От границ стран соцблока ее отделяла нейтральная Югославия. В 1980-е годы ГДР и Чехословакия выступили против развертывания советских ядерных ракет на своей территории.

В истории Варшавского договора хватает примеров разногласий внутри блока. К примеру, в 1961 году Албания прекратила участие в деятельности ОВД, а в 1968 году официально покинула организацию. Лидер страны Энвер Ходжа принял такое решение в знак протеста против вторжения в Чехословакию, в котором также отказалась участвовать и Румыния. Географическое положение Албании не позволило насильно удержать страну в договоре. От границ стран соцблока ее отделяла нейтральная Югославия. В 1980-е годы ГДР и Чехословакия выступили против развертывания советских ядерных ракет на своей территории.

Несмотря на продолжающееся в Европе противостояние между Востоком и Западом, с конца 60-х годов ФРГ начала активно развивать все более тесные отношения с ГДР, Польшей, Чехословакией и СССР. Западная Германия стремилась разрядить напряженность между двумя военными блоками. Попытки Бонна (тогдашней столицы ФРГ) нормализовать отношения с СССР и странам соцлагеря известны как «Новая восточная политика», или Ostpolitik. За усилия в этом направлении федеральный канцлер ФРГ Вильям Брандт даже получил в 1971 году Нобелевскую премию мира.

За усилия в этом направлении федеральный канцлер ФРГ Вильям Брандт даже получил в 1971 году Нобелевскую премию мира.

Распад договора

Варшавский договор оставался основным просоциалистическим военным союзом на протяжении всей холодной войны. Некоторые историки считают, что Москва использовала его не как противовес НАТО, а скорее как возможность идеологического и политического влияния на восточноевропейские страны. В 1985 году договор продлили еще на 20 лет в связи с истечением срока действия. Но на фоне политических преобразований в СССР и странах Восточной Европы в 1990 году организацию решили реформировать и придать ей исключительно политический характер. В некотором смысле это решение расценивалось как признак окончания затянувшегося на десятилетия противостояния с США.

Читайте также

Горбачев считает, что окончание холодной войны было общей победой

После объединения Восточной и Западной Германии в 1990 году министр вооружения и обороны ГДР Райнер Эппельман и главнокомандующий ОВД генерал армии Петр Лушев подписали протокол о выходе Национальной народной армии из военной организации Варшавского договора. Михаил Горбачев пытался сохранить альянс и придать ему новый вид, но в 1991 году Чехословакия, Венгрия и Польша также объявили о прекращении своего сотрудничества с ОВД. Вдобавок к этому Венгрия приняла приглашение НАТО о присоединении к альянсу в качестве ассоциированного члена без права голоса.

Михаил Горбачев пытался сохранить альянс и придать ему новый вид, но в 1991 году Чехословакия, Венгрия и Польша также объявили о прекращении своего сотрудничества с ОВД. Вдобавок к этому Венгрия приняла приглашение НАТО о присоединении к альянсу в качестве ассоциированного члена без права голоса.

Усилившееся в странах Восточной Европы стремление к выходу из альянса с Москвой привело к окончательному роспуску организации. Соответствующий протокол был подписан 1 июля 1991 года в Праге. Государства — участники ОВД обязались не раскрывать архивы до тех пор, пока на это не согласятся все бывшие члены организации. Эта договоренность не помешала Польше открыть в 2005 году доступ к документам, связанным с деятельностью ОВД, в одностороннем порядке.

В настоящий момент все страны — союзницы СССР по Варшавскому договору являются членами НАТО.

Дмитрий Беляев

Теги:

АлбанияБолгарияСШАГерманияЧехияВеликобританияРумынияСловакияРоссияФранцияВенгрияПольшаГорбачев, Михаил Сергеевич

Варшавский договор 1955 года.

Историческая справка

Историческая справкаhttps://ria.ru/20110221/330213761.html

Варшавский договор 1955 года. Историческая справка

Варшавский договор 1955 года. Историческая справка — РИА Новости, 04.02.2011

Варшавский договор 1955 года. Историческая справка

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан 14… РИА Новости, 21.02.2011

2011-02-21T09:30

2011-02-21T09:30

2011-02-04T11:26

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/330213761.jpg?3302135241296808005

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2011

РИА Новости

1

5

4.7

96

internet-group@rian. ru

ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

варшавский договор: от «самой мощной военной силы» до фикции

Варшавский договор: от «самой мощной военной силы» до фикции

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан 14 мая 1955 г. на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.

на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе.

Представители восьми европейских государств, собравшиеся на совещание 11 мая 1955 г. в Варшаве (в качестве наблюдателя на нем присутствовал представитель от Китая), мотивировали заключение Варшавского договора необходимостью ответных мер на создание Организации Североатлантического договора (НАТО), включение в этот блок Западной Германии и политику ее ремилитаризации. Совместные меры по обеспечению безопасности и обороны, основанные на двусторонних договорах 1943-1949 гг. о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, были признаны недостаточными.

Целями Варшавского договора провозглашались обеспечение безопасности стран участниц Договора и поддержание мира в Европе.

Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В преамбуле были сформулированы цели заключения Варшавского договора, и указывалось, что участники договора будут уважать независимость и целостность союзных государств, не вмешиваться в их внутренние дела.

Декларировался сугубо оборонительный характер Варшавского договора. Государства – участники Варшавского договора обязались в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (ООН), воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения, разрешать споры мирными средствами, консультироваться между собой по всем важным международным вопросам, затрагивающим их общие интересы, заявили о готовности принимать участие во всех международных действиях, направленных на обеспечение международного мира и безопасности, добиваться принятия эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и запрещению оружия массового уничтожения, предусмотрели оказание немедленной помощи всеми средствами, включая применение вооруженной силы, в случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств – участников Договора.

Для реализации целей и задач Варшавского договора в нем было предусмотрено создание соответствующих политических и военных органов, в т.ч. Политического консультативного комитета и Объединённого командования вооруженными силами государств – участников.

Политического консультативного комитета и Объединённого командования вооруженными силами государств – участников.

(Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. в 8 томах 2004 г.г. ISBN 5 203 01875 – 8)

Варшавский договор вступил в силу 5 июня 1955 г., после сдачи на хранение Польше как стране-депозитарию ратификационных грамот всеми участниками Договора.

Варшавский договор был заключен на 20 лет с автоматическим продлением на последующие 10 лет для тех государств, которые не денонсируют Договор за год до истечения этого срока.

Албания с 1962 г. в работе органов Варшавского Договора не участвовала, а в 1968 г. объявила о его денонсации.

26 апреля 1985 г. государства – участники Варшавского договора подписали в Варшаве Протокол о продлении срока действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В соответствии с Протоколом, вступившим в силу 31 мая 1985 г., Варшавский договор был продлен на 20 лет с возможностью последующей пролонгации еще на 10 лет.

ГДР перестала быть членом Варшавского договора в 1990 г. в связи с ее объединением с ФРГ.

В связи с социально-политическими преобразованиями в СССР и других государствах Восточной Европы на рубеже 1980-90-х гг. в феврале 1991 г. странами-участницами было принято решение об упразднении военных структур Варшавского договора. 1 июля 1991 г. в Праге Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией был подписан протокол о полном прекращении действия Варшавского договора 1955 г.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Объяснение Договора об Антарктике – Британская антарктическая служба

Следующий текст был принят на Консультативном совещании по Договору об Антарктике в Перу в мае/июне 1999 г. в качестве введения к Договору об Антарктике, особенно для потенциальных посетителей Антарктики:

Введение Договор об Антарктике

В мире есть несколько мест, где никогда не было войн, где окружающая среда полностью защищена и где научные исследования имеют приоритет. Но есть целый континент, подобный этому, — это земля, которую участники Договора об Антарктике называют 9.0007 «… природный заповедник, посвященный миру и науке» .

Но есть целый континент, подобный этому, — это земля, которую участники Договора об Антарктике называют 9.0007 «… природный заповедник, посвященный миру и науке» .

В южной части нашего мира те, кто разделяет трудности расстояния и холода, чтобы посетить скованный льдом континент, разработали традицию теплого сотрудничества. Такое сотрудничество, уникальное в своем масштабе, закреплено Договором об Антарктике.

Как посетитель Антарктиды, вы получите привилегию войти в этот мир. Этот документ расскажет вам немного о Договоре об Антарктике и о том, почему это уникальное соглашение — для уникального места.

Предыстория

Антарктический континент огромен. Он охватывает Южный полюс с вечными льдами и снегами. Он окружен плавучими ледяными барьерами, бурными морями и ужасной погодой. Его большая высота охлаждает воздух до крайности, а его спуск к уровню моря через движущийся ледяной щит создает самые сильные ветры в мире. Велосипедные сезоны раскрывают впечатляющие природные силы нашей планеты. Окружающие моря изобилуют дикой природой. И только 2% этого континента свободны ото льда, что позволяет выносливым животным и растениям иметь небольшую опору.

Окружающие моря изобилуют дикой природой. И только 2% этого континента свободны ото льда, что позволяет выносливым животным и растениям иметь небольшую опору.

Погода и изоляция доминируют над всеми, кто приезжает. Открытие и исследование Антарктиды было обусловлено удаленностью континента и его чрезвычайно негостеприимной средой. Сочетание этих факторов веками удерживало людей ото всех, кроме субантарктических островов и частей Южного океана, где велся китобойный промысел и охота на тюленей. С точки зрения истории человечества, исследование суши Антарктиды началось недавно, большая часть из них была осуществлена в двадцатом веке.

Усовершенствованные технологии и знания за последние 100 лет открыли более широкий доступ к континенту, что способствовало детальным съемкам и исследованиям, а также постепенному освоению Антарктиды научными станциями. К середине века были созданы постоянные станции, и велось планирование Международного геофизического года (МГГ) в 1957–1958 годах, первой крупной многонациональной исследовательской программы в Антарктиде. К середине века территориальные позиции также были утверждены, но не согласованы, что создавало напряженность, угрожавшую будущему научному сотрудничеству.

К середине века территориальные позиции также были утверждены, но не согласованы, что создавало напряженность, угрожавшую будущему научному сотрудничеству.

МГГ был признан ключевым для научного понимания Антарктиды. Двенадцать стран, действующих в Антарктиде, девять из которых предъявили территориальные претензии или оставили за собой право сделать это, согласились, что их политические и юридические разногласия не должны мешать исследовательской программе. Выдающийся успех МГГ привел эти страны к соглашению о том, что мирное научное сотрудничество в Антарктике должно продолжаться бесконечно. Переговоры по такому соглашению, Договору об Антарктике, начались сразу после МГГ.

Договор об Антарктике

Договор об Антарктике был подписан в Вашингтоне 1 декабря 1959 г. двенадцатью странами, участвовавшими в МГГ (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Африка, Великобритании, США и СССР). Договор, действие которого распространяется на район к югу от 60° южной широты, удивительно краток, но удивительно эффективен. По этому соглашению страны, работающие в Антарктиде, консультируются по поводу использования всего континента с обязательством, что он не должен стать ареной или объектом международных разногласий. В своих четырнадцати статьях Договор:

По этому соглашению страны, работающие в Антарктиде, консультируются по поводу использования всего континента с обязательством, что он не должен стать ареной или объектом международных разногласий. В своих четырнадцати статьях Договор:

- предусматривает, что Антарктида должна использоваться исключительно в мирных целях, военная деятельность, такая как создание военных баз или испытания оружия, специально запрещена;

- гарантирует постоянную свободу проведения научных исследований, которой пользовались во время МГГ;

- способствует международному научному сотрудничеству, включая обмен планами исследований и персоналом, и требует, чтобы результаты исследований были в свободном доступе;

- устраняет возможность возникновения споров о суверенитете между сторонами Договора, предусматривая, что никакие действия не будут усиливать или ослаблять ранее заявленные позиции в отношении территориальных претензий, предусматривает, что никакие новые или расширенные претензии не могут быть предъявлены, и устанавливает правила, касающиеся юрисдикции;

- запрещает ядерные взрывы и захоронение радиоактивных отходов;

- предусматривает инспекцию наблюдателями, назначенными любой стороной, судов, станций и оборудования в Антарктике для обеспечения соблюдения и соблюдения Договора;

- требует, чтобы стороны заранее уведомляли о своих экспедициях; предусматривает периодические встречи сторон для обсуждения мер по достижению целей Договора; и

- вводит в действие процедуру урегулирования споров и механизм, с помощью которого Договор может быть изменен.

Договор также предусматривает, что к нему может присоединиться любой член Организации Объединенных Наций. В настоящее время Договор подписали 52 участника, 28 из которых являются Консультативными сторонами на основании того, что они были первоначальными подписавшими сторонами, или путем проведения там существенных исследований. Членство продолжает расти. Полный список нынешних участников Договора приводится в конце этого документа.

С момента вступления в силу 23 июня 1961 года Договор был признан одним из наиболее успешных международных соглашений. Проблемные разногласия по поводу территориальных претензий были фактически отброшены в сторону, и в качестве режима разоружения он оказался исключительно успешным. Стороны Договора по-прежнему твердо привержены системе, которая по-прежнему эффективна для защиты их основных интересов в Антарктике. Наука идет беспрепятственно.

После первого Консультативного совещания по Договору об Антарктике (КСДА) в 1961, стороны часто, а теперь и ежегодно, встречаются для обсуждения таких разнообразных вопросов, как научное сотрудничество, меры по защите окружающей среды и оперативные вопросы, и они привержены принятию решений на основе консенсуса. Этот процесс позволил превратить Договор об Антарктике в систему с рядом компонентов, которые отвечают особым потребностям управления деятельностью в Антарктике, защищая при этом национальные интересы. Этот режим теперь известен под более широким названием Система Договора об Антарктике, которая действует под эгидой ежегодного КСДА.

Этот процесс позволил превратить Договор об Антарктике в систему с рядом компонентов, которые отвечают особым потребностям управления деятельностью в Антарктике, защищая при этом национальные интересы. Этот режим теперь известен под более широким названием Система Договора об Антарктике, которая действует под эгидой ежегодного КСДА.

Система Договора об Антарктике

Система Договора об Антарктике включает сам Договор и ряд связанных с ним соглашений. Он также включает в себя ряд организаций, которые вносят свой вклад в работу форумов по принятию решений.

Помимо соответствующих соглашений (описанных ниже), Система договоров включает рекомендации, меры, решения и резолюции Консультативных совещаний, касающиеся таких вопросов, как:

- научное сотрудничество;

- защита окружающей среды Антарктики;

- сохранение растений и животных;

- сохранение исторических мест;

- определение охраняемых территорий и управление ими;

- управление туризмом;

- обмен информацией;

- сбор метеорологических данных;

- гидрографические карты;

- логистическое сотрудничество; и

- связь и безопасность.

Стороны Договора ввели правила, касающиеся конкретных вопросов. Разработка этих соглашений позволила более четко реализовать юридически обязывающие положения по регулированию деятельности в Антарктике.

Связанные организации

Помимо правовых инструментов и мер, изложенных выше, ряд специализированных органов помогают сторонам Договора в проведении их работы. Этим органам могут быть поручены конкретные задачи, или им может быть предложено предоставить наблюдателей или экспертов для участия в форумах Договора.

Научный комитет по антарктическим исследованиям (СКАР) координирует программы антарктических исследований и поощряет научное сотрудничество. Через свои различные подчиненные группы он может предоставлять экспертную информацию по целому ряду дисциплин и о научных последствиях оперативных предложений совещаний по Договору.

В состав Совета управляющих национальных антарктических программ входят руководители всех национальных антарктических оперативных агентств. КОМНАП собирается ежегодно для обмена логистической информацией, поощрения сотрудничества и выработки рекомендаций для участников Договора по ряду практических вопросов.

КОМНАП собирается ежегодно для обмена логистической информацией, поощрения сотрудничества и выработки рекомендаций для участников Договора по ряду практических вопросов.

Стороны Договора об Антарктике также установили тесные отношения с природоохранными межправительственными и неправительственными организациями, которые представляют более широкие интересы общества в области сохранения. Такие организации, как Международный союз охраны природы, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Коалиция Антарктики и Южного океана, также приглашаются на совещания по Договору в качестве экспертов.

Участвуют также органы, обладающие техническими знаниями, имеющими отношение к обсуждению Договора. В их число входят Международная гидрографическая организация, Всемирная метеорологическая организация и Межправительственная океанографическая комиссия.

Международная ассоциация антарктических туроператоров — это отраслевая организация, представляющая интересы растущего туризма в Антарктике. Многие туроператоры являются аффилированными лицами МААТО, которая также предоставляет экспертов для участия в ежегодных совещаниях по Договору.

Многие туроператоры являются аффилированными лицами МААТО, которая также предоставляет экспертов для участия в ежегодных совещаниях по Договору.

Заключение

Договор предусматривал, что любая сторона может созвать обзорную конференцию по истечении 30 лет. Ни одна партия этого не сделала. В 1991 году, в тридцатую годовщину Договора, стороны признали неизменную силу и актуальность Договора, приняв декларацию, в которой была зафиксирована их решимость поддерживать и укреплять Договор и защищать экологические и научные ценности Антарктики.

По Договору каждая сторона пользуется мирным сотрудничеством и свободой научных исследований. Эти исследования внесли значительный вклад в изучение Земли и вносят свой вклад в защиту глобальной окружающей среды. Мониторинг окружающей среды в Антарктиде, например, привел к открытию сезонного истощения атмосферного озона над Антарктикой.

По мере развития Системы Договора об Антарктике она стала признана одним из наиболее успешных наборов международных соглашений, показывающих пример мирного сотрудничества для остального мира.

В качестве природоохранного режима он уникален – целый континент, практически нетронутый, останется защищенным благодаря приверженности и сотрудничеству сторон Договора.

Договор об Антарктике | NSF

12 стран, перечисленных в преамбуле (ниже), подписали Договор об Антарктике 1 декабря 1959 в Вашингтоне, округ Колумбия. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года; 12 подписавших сторон стали первоначальными 12 консультативными странами. По состоянию на апрель 2010 г. еще 17 стран (Бразилия, Болгария, Китай, Чехия, Эквадор, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Нидерланды, Перу, Польша, Республика Корея, Испания, Швеция,

Украина и Уругвай) получили консультативный статус, присоединившись к Договору и проведя существенные научные исследования в Антарктике. Россия сохраняет привилегии и обязанности подписавших договор, установленные бывшим Советским Союзом. Еще 21 страна присоединилась к Договору об Антарктике: Австрия, Беларусь, Канада, Колумбия, Куба, Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Эстония, Греция, Гватемала, Венгрия, Малайзия, Монако, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Португалия, Румыния.

На 50 стран Договора об Антарктике приходится около двух третей населения мира.

Консультативные встречи проводятся примерно раз в два года с момента вступления договора в силу, но с 1993 года они стали проводиться чаще. Каждое совещание вырабатывало рекомендации относительно действия договора, которые после ратификации участвующими правительствами становятся обязательными для сторон договора.

Дополнительные встречи в рамках системы Договора об Антарктике привели к заключению соглашений о сохранении тюленей, сохранении живых ресурсов и всеобъемлющей защите окружающей среды. Для получения подробной информации о Системе Договора посетите веб-сайт Секретариата Договора об Антарктике по адресу http://www.ats.aq/.

Далее следует полный текст Договора об Антарктике. Заголовки для каждой статьи были добавлены Национальным научным фондом и являются неофициальными.

[преамбула]

Правительства Аргентины, Австралии, Бельгии, Чили, Французской Республики, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Южно-Африканского Союза, Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки,

Признавая, что в интересах всего человечества, чтобы Антарктика всегда и впредь использовалась исключительно в мирных целях и не становилась ареной или объектом международных разногласий;

Признавая существенный вклад в научные знания в результате международного сотрудничества в научных исследованиях Антарктики;

Убежденные, что создание прочной основы для продолжения и развития такого сотрудничества на основе свободы научных исследований в Антарктике, применяемой в ходе Международного геофизического года, отвечает интересам науки и прогрессу всего человечества;

Убежденные также в том, что договор, гарантирующий использование Антарктики только в мирных целях и сохранение международной гармонии в Антарктике, будет способствовать достижению целей и принципов, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций;

Договорились о нижеследующем:

Артикул I

[Антарктида только для мирных целей]

1. Антарктика должна использоваться только в мирных целях. Запрещаются, в частности, любые меры военного характера, такие, как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия.

Антарктика должна использоваться только в мирных целях. Запрещаются, в частности, любые меры военного характера, такие, как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия.

2. Настоящий Договор не препятствует использованию военного персонала или оборудования для научных исследований или для любых других мирных целей.

Статья II

[продолжение свободы научных исследований]

Свобода научных исследований в Антарктике и сотрудничество в этих целях, применяемые в течение Международного геофизического года, продолжают действовать в соответствии с положениями настоящего Договора.

Статья III

[планы и результаты для обмена]

1. В целях содействия международному сотрудничеству в научных исследованиях Антарктики, как это предусмотрено в статье II настоящего Договора, Договаривающиеся Стороны соглашаются, что в максимально возможной и практически осуществимой степени:

(a) обмен информацией о планах научных программ в Антарктике должен обеспечивать максимальную экономию и эффективность операций;

(b) обмен научными кадрами в Антарктике между экспедициями и станциями;

(c) научные наблюдения и результаты из Антарктики подлежат обмену и свободному доступу.

2. При выполнении настоящей статьи всячески поощряется установление рабочих отношений сотрудничества с теми специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и другими международными организациями, которые имеют научный или технический интерес к Антарктике.

Статья IV

[территориальные претензии]

1. Ничто, содержащееся в настоящем Договоре, не должно толковаться как:

(a) отказ любой Договаривающейся Стороны от ранее заявленных прав или претензий на территориальный суверенитет в Антарктике;

(b) отказ или уменьшение любой Договаривающейся Стороной любых оснований для притязаний на территориальный суверенитет в Антарктике, которые она может иметь в результате своей деятельности или деятельности ее граждан в Антарктике, или иным образом;

(c) нанесение ущерба позиции любой Договаривающейся Стороны в отношении признания или непризнания ею прав или требований или оснований для требований любого другого Государства на территориальный суверенитет в Антарктике.

2. Никакие действия или деятельность, имевшие место в период действия настоящего Договора, не могут служить основанием для утверждения, поддержки или отклонения притязаний на территориальный суверенитет в Антарктике. Никакие новые притязания или расширение существующих притязаний на территориальный суверенитет не могут быть заявлены, пока настоящий Договор находится в силе.

Артикул V

[ядерные взрывы запрещены]

1. Запрещаются любые ядерные взрывы в Антарктике и захоронение там радиоактивных отходов.

2. В случае заключения международных договоров об использовании ядерной энергии, в том числе о ядерных взрывах и захоронении радиоактивных отходов, к которым относятся все Договаривающиеся Стороны, представители которых имеют право участвовать в заседаниях, предусмотренных статьей IX являются сторонами, правила, установленные в рамках таких соглашений, применяются в Антарктике.

Статья VI

[район действия Договора]

Положения настоящего Договора применяются к району к югу от 60° южной широты, включая все шельфовые ледники, но ничто в настоящем Договоре не ущемляет и никоим образом не затрагивает права или осуществление прав любого Государства в международного права в отношении открытого моря в пределах этого района.

Статья VII

[свободный доступ для наблюдения и осмотра]

1. В целях достижения целей и обеспечения соблюдения положений настоящего Договора каждая Договаривающаяся Сторона, представители которой имеют право участвовать в заседаниях, упомянутых в статье IX Договора, имеет право назначать наблюдателей для проведения вне всякой проверки, предусмотренной настоящей статьей. Наблюдатели должны быть гражданами назначивших их Договаривающихся Сторон. Имена наблюдателей сообщаются каждой другой Договаривающейся стороне, имеющей право назначать наблюдателей, и аналогичное уведомление делается о прекращении их полномочий.

2. Каждый наблюдатель, назначенный в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи, имеет полную свободу доступа в любое время в любой или во все районы Антарктики.

3. Все районы Антарктики, включая все станции, установки и оборудование в этих районах, а также все корабли и самолеты в пунктах выгрузки или посадки грузов или персонала в Антарктике должны быть открыты в любое время для осмотра любыми наблюдателями, назначенными в соответствии с с пунктом 1 настоящей статьи.

4. Воздушное наблюдение может осуществляться в любое время над любым или всеми районами Антарктики любой из Договаривающихся Сторон, имеющих право назначать наблюдателей.

5. Каждая Договаривающаяся Сторона при вступлении для нее в силу настоящего Договора информирует другие Договаривающиеся Стороны, а затем предварительно уведомляет их о

(а) все экспедиции в Антарктику и в пределах Антарктики со стороны судов ее граждан и все экспедиции в Антарктику, организованные на ее территории или исходящие из нее;

(b) все станции в Антарктике, занятые ее гражданами; и

(с) любой военный персонал или оборудование, предназначенные для ввоза им в Антарктику при соблюдении условий, предусмотренных в пункте 2 статьи I настоящего Договора.

Статья VIII

[персонал, находящийся под юрисдикцией своих штатов]

1. В целях облегчения выполнения своих функций в соответствии с настоящим Договором и без ущерба для соответствующих позиций Договаривающихся Сторон в отношении юрисдикции над всеми другими лицами в Антарктике наблюдатели, назначенные в соответствии с пунктом 1 статьи VII, и научный персонал обменялись в соответствии с подпунктом 1(b) статьи III Договора, и члены персонала, сопровождающие любых таких лиц, подлежат только юрисдикции Договаривающейся стороны, гражданами которой они являются, в отношении всех действий или бездействия, имевших место во время их пребывания в в Антарктике для выполнения своих функций.

Статья IX

[Договор предусматривает периодические встречи]

1. Представители Договаривающихся Сторон, указанных в преамбуле настоящего Договора, собираются в городе Канберра в течение двух месяцев после даты вступления в силу Договора, а затем через соответствующие промежутки времени и в соответствующих местах для обмена информацией. , совместно консультируясь по вопросам, представляющим общий интерес, касающимся Антарктики, а также формулируя, рассматривая и рекомендуя своим правительствам меры в поддержку принципов и целей Договора, включая меры, касающиеся:

(а) использование Антарктики только в мирных целях;

(b) содействие научным исследованиям в Антарктике;

(c) содействие международному научному сотрудничеству в Антарктике;

(d) содействие осуществлению прав инспекции, предусмотренных статьей VII Договора;

(e) вопросы, касающиеся осуществления юрисдикции в Антарктике;

(f) сохранение и консервация живых ресурсов Антарктиды.

2. Каждая Договаривающаяся сторона, которая стала участником настоящего Договора путем присоединения в соответствии со статьей XIII, имеет право назначать представителей для участия в заседаниях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, в течение того времени, пока Договаривающаяся сторона демонстрирует свою интерес к Антарктике путем проведения там существенной научно-исследовательской деятельности, такой как создание научной станции или отправка научной экспедиции.

3. Отчеты наблюдателей, указанных в статье VII настоящего Договора, направляются представителям Договаривающихся Сторон, участвующим в совещаниях, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Меры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вступают в силу после их одобрения всеми Договаривающимися сторонами, представители которых имели право участвовать в заседаниях, проводимых для рассмотрения этих мер.

5. Любые или все права, установленные в настоящем Договоре, могут осуществляться с даты вступления в силу Договора независимо от того, были ли предложены, рассмотрены или одобрены какие-либо меры, облегчающие осуществление таких прав, как это предусмотрено в настоящем Статья.

Артикул X

[пресекает действия, противоречащие Договору]

Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется прилагать надлежащие усилия в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций к тому, чтобы никто не занимался какой-либо деятельностью в Антарктике, противоречащей принципам или целям настоящего Договора.

Статья XI

[разрешение споров]

1. Если между двумя или более Договаривающимися сторонами возникает какой-либо спор относительно толкования или применения настоящего Договора, эти Договаривающиеся стороны проводят консультации между собой с целью разрешения спора путем переговоров, расследования, посредничества, примирения, арбитража. , судебное разбирательство или другие мирные средства по своему выбору.

2. Любой спор такого рода, не разрешенный таким образом, с согласия в каждом случае всех сторон в споре передается для разрешения в Международный Суд; однако неспособность достичь соглашения о передаче спора в Международный суд не освобождает стороны в споре от обязанности продолжать попытки разрешить его любым из различных мирных средств, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи.

Статья XII

[пересмотр договора возможен через 30 лет]

1. (а) Настоящий Договор может быть изменен или дополнен в любое время по единогласному согласию Договаривающихся Сторон, представители которых имеют право участвовать в заседаниях, предусмотренных статьей IX. Любое такое изменение или поправка вступает в силу, когда правительство-депозитарий получает уведомление от всех таких Договаривающихся сторон о том, что они его ратифицировали.

(b) После этого такое изменение или поправка вступают в силу для любой другой Договаривающейся стороны, когда правительство-депозитарий получает уведомление о ратификации ею. Любая такая Договаривающаяся сторона, от которой не получено уведомление о ратификации в течение двух лет с даты вступления в силу изменения или поправки в соответствии с положениями подпункта 1(а) настоящей статьи, считается вышедшей из настоящего Договора в день истечения такого срока.

2. (a) Если по истечении тридцати лет с даты вступления в силу настоящего Договора любая из Договаривающихся Сторон, представители которых имеют право участвовать в заседаниях, предусмотренных статьей IX, просит об этом в сообщении, адресованном правительству-депозитарию, Конференция всех Договаривающихся Сторон должна быть созвана, как только это станет практически возможным, для рассмотрения действия Договора.

(b) Любое изменение или поправка к настоящему Договору, одобренная на такой конференции большинством представленных там Договаривающихся сторон, включая большинство тех, представители которых имеют право участвовать в заседаниях, предусмотренных статьей IX, считается будет направлено Правительством-депозитарием всем Договаривающимся Сторонам немедленно после прекращения работы Конференции и вступит в силу в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи.

(с) Если любое такое изменение или поправка не вступили в силу в соответствии с положениями подпункта 1(а) настоящей статьи в течение двух лет после даты их сообщения всем Договаривающимся сторонам, любая Договаривающаяся сторона может в любое время по истечении этого срока уведомить Правительство-депозитарий о своем выходе из настоящего Договора; и такой выход вступает в силу через два года после получения уведомления Правительством-депозитарием.

Статья XIII

[ратификация и присоединение]

1. Настоящий Договор подлежит ратификации подписавшими его государствами. Он открыт для присоединения любого государства, являющегося членом Организации Объединенных Наций, или любого другого государства, которому может быть предложено присоединиться к Договору с согласия всех Договаривающихся сторон, представители которых имеют право участвовать в заседаниях, предусмотренных в соответствии со статьей IX Договора.

Настоящий Договор подлежит ратификации подписавшими его государствами. Он открыт для присоединения любого государства, являющегося членом Организации Объединенных Наций, или любого другого государства, которому может быть предложено присоединиться к Договору с согласия всех Договаривающихся сторон, представители которых имеют право участвовать в заседаниях, предусмотренных в соответствии со статьей IX Договора.

2. Ратификация настоящего Договора или присоединение к нему осуществляется каждым государством в соответствии с его конституционными процедурами.

3. Ратификационные грамоты и документы о присоединении сдаются на хранение Правительству Соединенных Штатов Америки, которое настоящим назначается Правительством-депозитарием.

4. Правительство-депозитарий информирует все подписавшие и присоединившиеся государства о дате каждой сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о присоединении, а также о дате вступления в силу Договора и о любом изменении или поправке к нему.

5. После сдачи на хранение ратификационных грамот всеми подписавшими его государствами настоящий Договор вступает в силу для тех государств и для государств, которые сдали на хранение ратификационные грамоты. После этого Договор вступает в силу для любого присоединяющегося государства после сдачи им на хранение документа о присоединении.

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован правительством-депозитарием в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

Статья XIV

[США является репозиторием]

Настоящий Договор, составленный на английском, французском, русском и испанском языках, причем каждая версия имеет одинаковую силу, будет сдан на хранение в архивы Правительства Соединенных Штатов Америки, которое препроводит его должным образом заверенные копии правительствам. подписавших и присоединившихся государств.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные, подписали настоящий Договор.