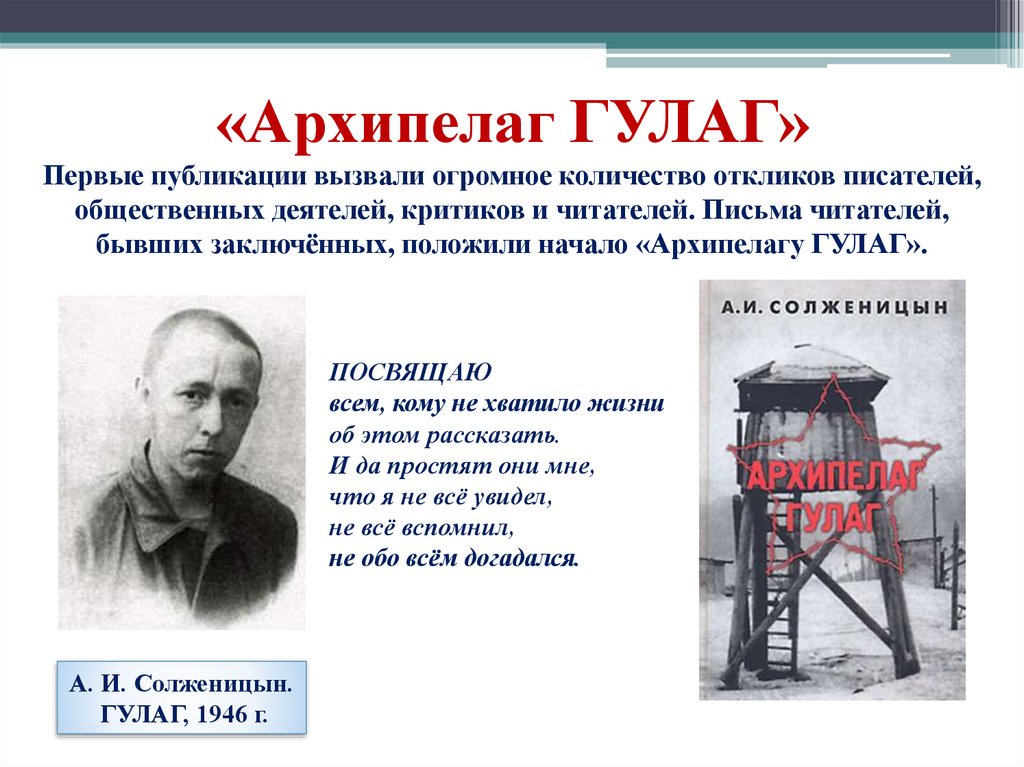

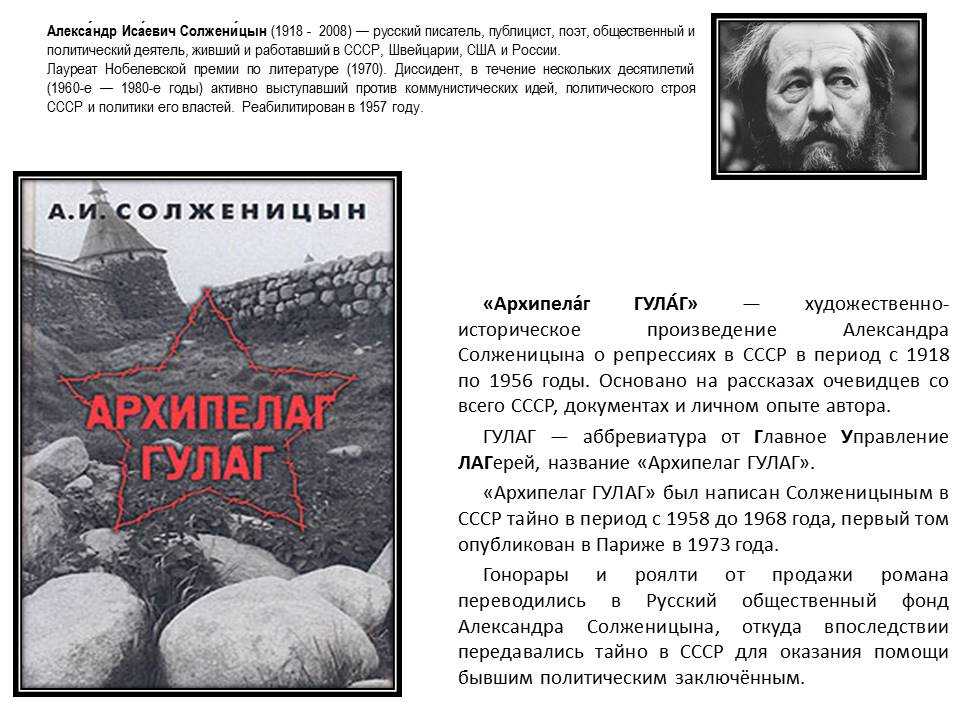

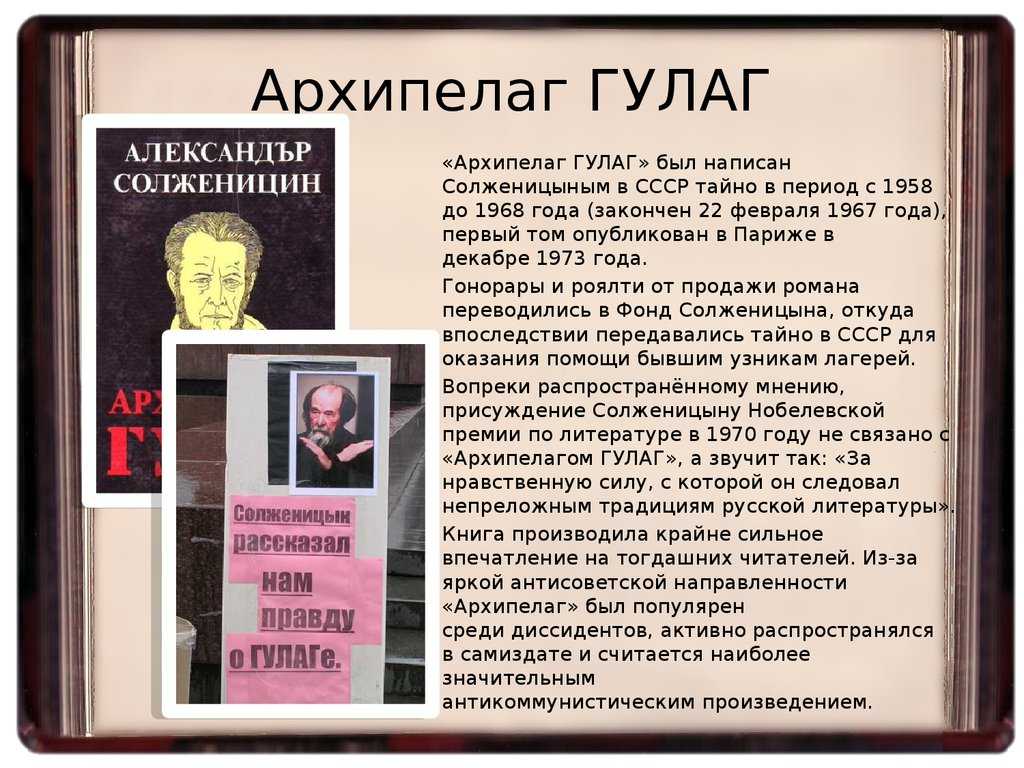

Краткое содержание «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына А.И.

Арест. За что? За все!

Колыма была самым крупным и знаменитым островом, полюсом лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, который населял народ зэков.

Автор провел там в заключении одиннадцать лет.

В этой книге нет ни вымышленных лиц, ни вымышленных событий.

На Архипелаг одни попадают по долгу службы или армейскому призыву (охранять), а другие — потому что их арестовали.

Арест. Не надо спрашивать: «За что?» Не стоит надеяться, что это ошибка, что разберутся. «Политические аресты нескольких десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чем не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обреченности, представление, что от ГПУ-НКВД убежать невозможно».

Арест сопровождается обыском.

«При аресте паровозного машиниста Иношина в комнате стоял гробик с его только что умершим ребенком.

Аресты 29-го — 30-го годов, «поток с добрую Обь»: раскулаченные мужики (самые хозяйственные, земная опора).

«Поток 44-го — 46-го годов, с добрый Енисей»: тех, кто был в плену

в Германии и вернулся.

«Поток 37-го года прихватил и понес на Архипелаг также и людей с положением, людей с партийным прошлым, людей с образованием… Тридцать седьмой! Волга народного горя!»

А еще крымские татары, прибалты, чеченцы… А еще — священники, вообще — верующие люди.

А еще «бывшие дворяне», интеллигенция, профессура…

Все «вредители»,, все! Все — и везде.

Всеохватная 58-я статья — за контрреволюционные действия.

Практически все подозревались в шпионаже, вредительстве и диверсиях. Доносить были обязаны все и на всех (и за все), недоносительство

каралось жестоко.

Подозрительность походила бы на анекдот, если бы последствия не были так страшны. После партийного заседания все встают и начинают аплодировать в честь товарища Сталина.

Существовал план по заключенным — и косили всех.

Следствие и пытки

Почему же люди, брошенные в тюрьму и отправляемые в лагеря и на расстрел, признавали свою вину, подписывали ложные обвинения?

На следствии их подвергали страшным пыткам: кормили соленым и не давали пить; не давали спать по нескольку суток; угрожали посадить всех, кто дорог; гасили папиросу о кожу подследственного; били, выбивали зубы.

«Камеру раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь; увидев это в глазок, клали арестанта на носилки и несли подписывать протокол».

«Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее… Не кинь в них камень».

Против себя бумагу подписать, чтобы избавиться от пыток, испытание менее ужасное, чем быть вынужденным страшными истязаниями клеветать на знакомых, коллег, родных, друзей.

Следователи же требовали выдать сообщников.

«Были, были такие в 37-м, кто избрал смерть, но не подписал ни на кого».

Невероятное упоение своей всесильностью! Стоит ли сомневаться, доискиваться правды, если посчастливилось быть голубою фуражкой! Любая вещь, какую увидел — твоя! Любая квартира, какую высмотрел — твоя! Любая баба — твоя! Любого врага — с дороги! Земля под ногою — твоя! Небо над тобой — твое, голубое!

При обысках воровали, тянули все что приглянулось.

Сажали друг друга. Подставляли из страха и для карьеры. Жертвовали своими женами — лишь бы самим уцелеть.

Училища НКВД сулили пайки и двойную-тройную зарплату.

Со стыдом вспоминает автор, как и в армии культивировалось то же презрение к людям, то же убеждение в своей избранности.

«Нарастает гордость на сердце, как сало на свинье.

Я метал подчиненным бесспорные приказы, убежденный, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть быстро убедила меня, что я — человек высшего сорта.

Ел свое офицерское масло с печеньем, не раздумываясь, почему оно мне положено, а солдату нет».

Автор мечтает о справедливом суде. О том, чтобы осуждена была сама идея расправы одних людей над другими. Хотя бы о том, чтобы каждый из виновных признал:

— Да, я был палач и убийца.

Тюремная камера

Автор книги попал в тюрьму прямо с фронта. После отсидки в одиночке и девяноста шести часов следствия он «все еще был с воли!».

Его стали жадно расспрашивать о ходе боев, но подследственные не должны были ничего узнавать о внешнем мире.

В каждой камере обязательно должен быть человек-наседка: осведомитель, стукач. Многие умели определять предателей — и не доверялись им.

В потолке горит двухсотваттная лампочка. На ночь глаза кое-как прикрывают носовыми платками.

В туалет (утренняя и вечерняя оправка) нужно ходить строго по расписанию. Потом «парашу» (сосуд с испражнениями) выносят. Это стыдная дополнительная пытка.

Еда: баланда, черный хлеб, кипяток — «чай» .

Есть и радости: шахматы, двадцатиминутная прогулка и книги из библиотеки Лубянки. Прекрасные книги! Отобранные у расстрелянных и погубленных…

Если в камере есть окно, то на окне — «намордник»: приспособление, не позволяющее заключенному выглянуть из окна, увидеть хоть что-нибудь, кроме кусочка неба…

Соседи по камере: каждый — судьба и характер.

Старый революционер, сидевший еще в царских тюрьмах, — выносливый и стойкий. Крупный инженер из крестьян, привыкший жить на широкую ногу: он мечется, не находит себе места — вся шикарная жизнь пошла под откос.

Измученный офицер, побывавший в плену у фашистов. СССР не признавал своих вчерашних солдат, не поддерживал их в плену. Норвежцы и англичане получали от своих правительств богатые пайки — и кидали часть еды через забор русским.

И это СССР — «самая справедливая страна в мире», Родина-Мать.

«И как правильно быть, если мать продала нас цыганам, нет, хуже4— бросила собакам? Разве она остается нам матерью?»

«Девятого мая принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке делалось только на 1-е мая и 7-е ноября.

По этому мы только и догадались о конце войны.

Не для нас была та Победа. Не для нас — та весна».

«Та тюремная томительная весна под марши Победы стала расплат-ной весной моего поколения.

Это нам над люлькой пели: «Вся власть советам!» Это мы загорелою детской ручонкой тянулись к ручке пионерского горна и на возглас «Будьте готовы!» салютовали «Всегда готовы!». Это мы в Бухенвальд проносили оружие и там вступали в компартию. И мы же теперь оказались в черных за одно то, что все-таки остались жить».

Не только военнопленные попадали в тюрьмы и лагеря, но и многие офицеры-освободители, которые видели Европу и могли Сравнить.

Горько и горячо говорит автор о Родине, которая трижды предала своих солдат.

Первый раз, когда правительство сделало все для проигрыша войны: уничтожило линии укреплений, подставило авиацию на разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило толковых генералов и запретило армиям сопротивляться.

Военнопленные — это и были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт. Второй раз бессердечно предала их Родина, покидая подохнуть в плену.

И теперь третий раз бессовестно она их предала, заманив материнской любовью («Родина простила! Родина зовет!») и накинув удавку уже на границе.

Автор проводит исторические параллели: «Еще давняя наша пословица оправдывала плен: «Полонен вскликнет, а убит — никогда». При царе Алексее Михайловиче за полонное терпение давали дворянство! выменять своих пленных, обласкать их и обогреть была задача общества во ВСЕ последующие войны ».

Амнистии не будет!

В тюрьмах после Победы ждали амнистии, а получали направление и лагеря.

Сроки назначали без суда и доказательств так называемые «особые тройки», или ОСО.

За что?

Можно было «пришить» любое из этих обвинений:

— АСА — Антисоветская Агитация

— КРД — Контрреволюционная Деятельность

— КРТД — Контрреволюционная Троцкистская Деятельность (эта буквочка «т» очень утяжеляла жизнь зэка в лагере)

— ПШ — Подозрение в Шпионаже (шпионаж, выходящий за подозрение, передавался в трибунал)

— СВПШ — Связи, Ведущие (!) к Подозрению в Шпионаже

— КРМ — Контрреволюционное Мышление

— ВАС — Вынашивание Антисоветских настроений

— СОЭ — Социально Опасный Элемент

— СВЭ — Социально Вредный Элемент

— ЧС — Член Семьи (осужденного по одной из предыдущих литер).

«На новосибирской пересылке в 1945 году конвой принимает арестантов перекличкой по делам. «Такой-то!»— «58-1-а, двадцать пять лет». Начальник конвоя заинтересовался: «За что дали?» — «Да ни за что» . — «Врешь. Ни за что — десять дают!»

«К высшей мере»

«Смертная казнь в России имеет зубчатую историю. В Уложении Алексея Михайловича доходило наказание до смертной казни в 50 случаях, в воинском уставе Петра уже 200 таких артикулов. А Елизавета, не отменив смертных законов, однако и не применила их ни единожды: говорят, она при восшествии на престол дала обет никого не казнить — и все 20 лет царствования никого не казнила.

Екатерина II сохранила для защиты себя, трона и строя, то есть в случаях политических (московский чумной бунт, Пугачев) она признала казнь вполне уместной.

При Павле отмена смертной казни была подтверждена…

Кровь пяти декабристов разбудила ноздри нашего государства. С тех пор казнь за государственные преступления не отменялась и не забывалась до самой Февральской революции. ..

..

И сколько же человек было за это время в России казнено? Было казнено 486 человек, то есть 17 человек в год!»

Смертная казнь была восстановлена во всех правах с июня 1918 года — нет, не «восстановлена», а — установлена как «новая эра казней» .

И, например, в 1939-1940 годах было расстреляно по Союзу ПОЛМИЛЛИОНА «политических» и 480 тысяч блатарей (уголовников).

« В благополучном и слепом нашем существовании смертники рисуются нам роковыми и немногочисленными одиночками. Мы инстинктивно уверены, что мы-то в смертную камеру никогда бы попасть не могли, что для этого нужна если не тяжкая вина, то во всяком случае выдающаяся жизнь. Нам еще много нужно перетряхнуть в голове, чтобы представить: в смертных камерах пересидела тьма самых серых людей за самые рядовые поступки, и — кому как повезет — очень часто не помилование получали они, а вышку» (так называют арестанты «высшую меру»).

«…Если б когда-нибудь родственники расстрелянных сдали бы в одно издательство фотографии своих казненных, и был бы издан альбом этих фотографий, несколько томов альбома, — то перелистыванием их и последним взглядом в померкшие глаза мы бы много почерпнули для своей оставшейся жизни. Такое чтение, почти без букв, легло бы нам на сердце вечным наслоем.

Такое чтение, почти без букв, легло бы нам на сердце вечным наслоем.

В одном моем знакомом доме, где бывшие зэки, есть такой обряд: 5 марта, в день смерти Главного Убийцы, выставляются на столах фотографии расстрелянных и умерших в лагере — десятков несколько, кого соврали. Траурная музыка. Приходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают, тихо переговариваются; уходят, не попрощавшись.

Вот так бы везде… Хоть какой-нибудь рубчик на сердце мы бы вынесли из этих смертей ».

Корабли Архипелага

Как из тюрем доставляют заключенных в лагеря?

«Вагон-зак — какое мерзкое сокращение! Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это — вагон для заключенных. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось. Усвоили арестанты называть такой вагон столыпинским или просто Столыпиным. Это очень напоминает зверинец: за сплошной решеткой, па полу и на полках, скрючились какие-то жалкие существа, похожие на человека, и жалобно смотрят на вас, просят пить и есть. Но в зверинце так тесно никогда не скучивают животных.

Но в зверинце так тесно никогда не скучивают животных.

Н. В. Тимофеев-Рессовский ехал из Петропавловска в Москву в купе, где было ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК!

Несколько суток он ВИСЕЛ в купе между людьми, ногами не касаясь пола. Потом стали умирать — их вынимали из-под ног…»

Кормят хлебом да селедкой — варить-то кашу в поезде некому. Поды стараются не давать — а то конвою придется водить лишний раз на«оправку».

Отвратительно в этом поезде общение с «блатарями», которые обирают «политических» и готовы убить, растоптать, унизить.

Воры и бандиты — «социально близкие» советской власти, «политические» — чуждые.

Сопротивляться блатной банде невозможно: вы замахнетесь — вам всадят нож промеж ребер.

Конвой — тоже ворует, не дает пайковый сахар, а хлеб, положенный по разнарядке заключенным, выдает им в обмен на их же вещи.

Пересыльные тюрьмы

Тюрьму не топили — и не только не мерзли, но на верхних нарах лежали раздетые. Выдавливали все стекла в окнах, чтоб не задохнуться. Потому что в камере вместо положенных двадцати человек сидело ТРИ СТА ДВАДЦАТЬ ТРИ!

Выдавливали все стекла в окнах, чтоб не задохнуться. Потому что в камере вместо положенных двадцати человек сидело ТРИ СТА ДВАДЦАТЬ ТРИ!

Норму питания не людям давали, а на десятку. Если кто из десятки умрет, его прятали под нары и на него получали норму.

« Посуды не было никакой! Баланду во что хочешь бери — в полу, в ладони! Воду цистернами привозили, а разливать не во что, так струей поливают, кто рот подставит — твоя» .

Деньги, продукты и вещи у «политических» отбирают блатные. Пи рассказам иногда «58-я» бьет уголовников, но на защиту «социально близких» выступает охрана с огнестрельным оружием.

«Но даже новичку, которого пересылка лущит и облупливает — они нужна, нужна! Она дает ему постепенность перехода к лагерю. В один шаг такого перехода не могло бы выдержать сердце человека. В этом мороке не могло бы так сразу разобраться его сознание. Надо постепенно».

На пересылке руководители строек или производств, где нужны были рабочие, покупали здоровых и работоспособных заключенных, как рабов. Товар «требовали прогонять перед ними живым и голым».

Товар «требовали прогонять перед ними живым и голым».

Офицеры выбирали наложниц для себя и своего окружения.

Опытные лагерники учили новичков: «С первого шага в лагере каждый будет стараться вас обмануть и обокрасть. Не верьте никому, кроме себя!»

Вот, например, выгрузили заключенных из эшелона, и конвой приготовился вести их десять километров до лагеря по рыхлому глубокому снегу. Подъехали сани, кучер предложил подвезти вещи, забрал — и больше его никогда не видели. Но какие люди встречаются на пересылке! Настоящая интеллигенция! И они стараются держаться, не терять привычки к умственной работе.

Так, автору представился один из зэков:

— Профессор Тимофеев-Рессовский, президент научно-технического общества 75-й камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не могли бы вы нам сделать какое-нибудь научное сообщение?

Соловки — Беломор — Колыма…

Соловец, Печора, Воркута — вся северная часть Архипелага рождена была Соловками. Но еще и на Среднем и Южном Урале, в Закавказье, в Центральном Казахстане, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Во стоке.

Но еще и на Среднем и Южном Урале, в Закавказье, в Центральном Казахстане, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Во стоке.

Беломорканал — одна из самых известных душегубок. Прославили ее как средство «перековки», перевоспитания. Приезжал на строительство, где людей убивали голодом, скученностью и тяжелым трудом, Максим Горький. Ждали, что он расскажет правду. Известен факт, что Горького встречать вышли с газетами, перевернутыми вниз заголовком: знак, что все, что рассказывают об энтузиазме «перековывающихся» ложь. Нашелся молодой человек, который посмел рассказать писатели! обо всех издевательствах над заключенными. После отъезда гостя юношу расстреляли.

А великий правдолюбец написал восхищенную статью о строительстве канала.

Этот канал был не нужен. По этому мелкому руслу нельзя было перевозить грузы, людей, сплавлять лес.

Колыма: заключенные голодали так, что на ключе Заросшем съели труп лошади, который пролежал в июле более недели, вонял, и весь шевелился от мух и червей. На прииске Утином зэки съели полбочки солидола, привезенного для смазки тачек.

На прииске Утином зэки съели полбочки солидола, привезенного для смазки тачек.

Ни выходных, ни праздников, ни своего дома, ни имущества, ни семье.

Существуют в лагерях и верные сталинцы. Вот одна из них: «она повязывается в лагере красной и только красной косынкой, хотя ей уже за сорок (таких косынок не носит на заводе ни одна лагерная девчонка и ни одна вольная комсомолка). Никакой обиды за расстрел мужа и за собственные отсиженные восемь лет она не испытывает: «долгий срок исключения не сломил моей воли в борьбе за советскую власть».

Туземный быт

«Тачку катать («машина ОСО, две ручки, одно колесо»). Носилки тискать. Кирпичи разгружать голыми руками (покров кожи быстро снимается с пальцев). Таскать кирпичи на себе «козой» (заспинными носилками). Ломать из карьеров камень и уголь, брать глину и песок. Золотоносной породы накайлить шесть кубиков да отвезти на бутару. Да просто землю копать, просто землю грызть (кремнистый грунт да зимой). Уголек рубить под землею. Можно креозотом пропитывать шпалы (и все тело свое).

Уголек рубить под землею. Можно креозотом пропитывать шпалы (и все тело свое).

…Но старше всех работ Архипелага — лесоповал.

В годы войны (при военном питании) звали лагерники три недели лесоповала — сухим расстрелом.

Этот лес, эту красу земли, воспетую в стихах и в прозе, ты возненавидишь! Ты с дрожью отвращения будешь входить под сосновые и березовые своды!»

«Шаламов замечает, что декабристам в Нерчинске был урок в день добыть и нагрузить три пуда руды на человека (сорок восемь килограмм! — за один раз можно поднять!), Шаламову же на Колыме — восемьсот пудов».

Большая удача — попасть в «придурки»: рабочие при кухне, парикмахеры, учетчики (словом, на легкую, да просто несмертельную работу).

Чтобы избавиться от убийственного труда, некоторые решаются сделать себе «мостырку» : умышленно повредить здоровью (обвариться, сломать ногу, съесть какую-нибудь гадость).

Впрочем, заподозрив, что заключенный сделал себе вред нарочно, его н лечить не станут, и участи его не облегчат.

За что сажали?

За то, что улыбнулся, читая газету «Правда».

За чтение Есенина (считалось, что он — контрреволюционный поэт).

За то, что на стене висят иконы.

За рассказанный анекдот.

За то, что на торфоразработках «порицал» жидкий и невкусный суп, а значит, и советскую власть.

Сажали и «правоверных» коммунистов, которые и в лагерях верили в правоту «тигра» Сталина.

Бороться? Примеры сопротивления единичны. Так, троцкисты объявили голодовку почти на пять месяцев. Но «оппортунистов» кормили насильно (через шланг). И требования голодающих не были выполнены.

Нет в русском языке слова гаже, чем «сексоты» (секретные сотрудники), а проще говоря: стукачи, доносчики.

В «стукачи» вербуют: если вы — советский человек, то обязаны доносить. А если несоветский — то «мотать второй срок» в нечеловеческих условиях.

Из уст в уста передавали случаи невероятных побегов. И даже в то страшное время бывало, что беглецам помогали или хотя бы не выдавали их.

Но уж тех беглецов, которых поймали, возвратив на зону и «припаяв» новый срок, бросали в карцер. Часто карцер был просто мокрой ямой, куда швыряли сверху хлеб и рыбу в размокшую от дождей глину.

«Блатняки» проигрывают в карты одежду и жизнь — нет, не свои, «политических». На того, кого проиграли, набрасываются и избивают — все остальные сидят молча, будто ничего не видят, сопротивление бесполезно.

Урки — не Робин Гуды! «Воровская «романтика» — ложная. Когда нужно воровать у доходяг — они воруют у доходяг! Когда нужно с замерзающего снять последние портянки — они не брезгуют и ими. Их великий лозунг — «умри ты сегодня, а я завтра!»

У них свои законы старшинства, по которым их паханы не избираются вовсе, но входя в камеру или в зону, уже сразу признаны за главного. Эти паханы бывают и с сильным интеллектом, всегда же с ясным пониманием блатняцкого мировоззрения и с довольным количеством убийств и грабежей за спиной.

Малолетки — несовершеннолетние, отбывающие срок. За кражу, насилие, увечья и убийства можно было судить детей с двенадцатилетнего возраста (58-я статья при этом тоже подразумевалась).

За кражу, насилие, увечья и убийства можно было судить детей с двенадцатилетнего возраста (58-я статья при этом тоже подразумевалась).

И за стрижку колосьев (для пропитания) маленьким детям не давали меньше 8 лет!

«И за карман картошки — один карман картошки в детских брючках! — тоже восемь!»

Зона быстро «перевоспитывает» малолеток — они превращаются в маленьких наглых хищников.

«В их сознании нет никакого контрольного флажка между дозво ленным и недозволенным… Для них то все хорошо, чего они хотят, и то все плохо, что им мешает… Пронять малолеток словами — просто нельзя, человеческая речь вырабатывалась не для них, их уши не впус кают ничего, не нужного им».

Издевательской по сути является попытка воспитывать заключенных: не умолкают громкоговорители на каждом столбе и в каждом бараке. Они обличают отстающих и умеренно хвалят передовиков.

Проводятся политбеседы. Над ними все смеются, но про себя — опасаются стукачей.

В лагерях гибли крупные ученые.

Отец советского космоплавания Королев был, правда, взят на «шарашку» (лагерную научную лабораторию), но как авиационник. Начальство шарашки не разрешило ему заниматься ракетами, и он занимался ими по ночам.

Крупный отечественный аэродинамик и чрезвычайно разносторонний научный ум — Константин Иванович Страхович, после этапа из ленинградской тюрьмы был в лагере подсобным рабочим в бане.

Через Архипелаг прошли артисты с известными именами: Вадим Козин, Татьяна Окуневская, Зоя Федорова, Лидия Русланова.

Лагерь растлевает: «чем больше делаешь людям гадости, тем больше тебя будут уважать».

Тем дороже примеры людей, которые не умеют духовно гнуться, — (то люди глубоко религиозные или редкие примеры необыкновенной стойкости и честности.

«Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа — однако, сколько же детей таких Мяли, спасли (сами-то дети пусть расскажут). И тайная помощь семьям — была… А кто-то же ушел на Архипелаг и за защиту своих неприметных безвестных сослуживцев».

Сталинские каторга и ссылка. Освобождение

Селили в палатке — в страшные норильские морозы. В палатку на МО человек набивали двести. Вот такая «разумная экономия»: сотня была на работе, а сотня в бараке.

На работе строй оцеплял конвой с собаками, их били кому не лень и подбодряли прикладами. По пути в зону могли по прихоти полоснуть автоматной очередью — и никто не спрашивал с солдат за погибших.

Двенадцать рабочих часов долбили бутовый камень под полярными норильскими вьюгами. За полсуток — 10 минут обогрева. За счет же двенадцати часов отдыха вели из зоны в зону, строили, обыскивали. Барак был без окон и никогда не проветривался. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть заключенные не допускались никогда. На все была или параша, или кормушка.

От двенадцати часов камерного «досуга» едва-едва оставались четыре покойных часа для сна.

На каторге гнило много разного народу — в частности учителя, которые преподавали в школах во время оккупации. Неужели нужно было оставить детей — маленьких детей! — без грамоты?

Неужели нужно было оставить детей — маленьких детей! — без грамоты?

Около 17 миллионов крестьян разорено, послано на уничтожение, рассеяно по стране без права помнить и называть своих родителей.

А верующие? Двадцать лет кряду гнали веру и закрывали церкви.

Вера — чистая, горячая — помогала терпеть.

«На всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем более лукаво-изворотливого, чем большевистский, самоназвавшийся «советским».

«Почему нас так раздражает украинский национализм, желание наших братьев говорить и детей воспитывать, и вывески писать на своей мове? Почему нас так раздражает их желание отделиться?

…Мне больно писать об этом: украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце, и в мыслях».

«Тоже вот и чечены. Тяжелы они для окружающих жителей, говорю по Казахстану, грубы, дерзки, русских откровенно не любят. Но стоило проявить независимость, мужество — расположение чеченов тотчас было завоевано! Когда кажется нам, что нас мало уважают, надо прове рить, так ли мы живем».

Чечены в ссылке жили по своим законам, все их боялись.

Ссылали крымских татар. «Стройная однообразность! — вот преимущество ссылать сразу нациями! Никаких частных случаев! Никаких исключений, личных протестов! Все едут покорно, потому что: и ты, и он, и я. Едут не только все возрасты и оба пола: едут и те, кто во чреве — и они уже сосланы тем же Указом!»

«Кого-то готовился Генералиссимус ссылать в 1953-м году? Евреев ли? Кроме них кого? То ли всю Правобережную Украину? Этого великого замысла мы никогда не узнаем».

И вот — свершилось! Умер Сталин!

Автор после лагеря был определен в ссылку на поселение, и это было для него счастьем: своя низенькая землянка, возможность писать пьесу и работать преподавателем математики и физики в школе.

После XX съезда партии Солженицын написал ходатайство о пересмотре своего дела. Весной стали ссылку снимать со всей пятьдесят восьмой. Однако освобожденных не прописывали в больших городах, и людям умственного труда было трудно найти работу по специальности, да и не только по специальности. Значит, невозможно было получить продовольственные карточки. Где жить? На что жить? Хоть возвращай ся обратно в лагерь. На реабилитированных по-прежнему смотрят с подозрением и презрением.

Значит, невозможно было получить продовольственные карточки. Где жить? На что жить? Хоть возвращай ся обратно в лагерь. На реабилитированных по-прежнему смотрят с подозрением и презрением.

«Освобождение на этот свет мыслилось ведь не таким. Оно рисова лось нам по пушкинскому варианту: «И братья меч вам отдадут» . Но такое счастье суждено редким арестантским поколениям ».

«Все осталось позади, да не все. Реабилитирован, а покою нет. Редкая неделя, чтобы сон прошел спокойно, а то все зона снится. Вскакиваешь в слезах или будят тебя в испуге» (из воспоминаний бывшего заключенного).

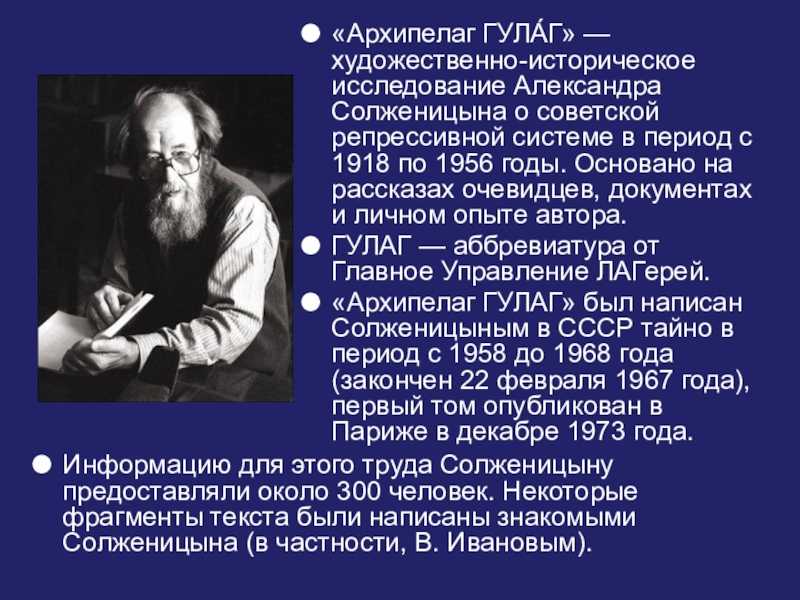

Злодейство тех, кто пытал и допрашивал, кто писал ложные доносы, — не наказано. Хрущевская «оттепель» была недолгой. Журнал «Новый мир» опубликовал повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (о жизни заключенного), и далеко не все приня ли ту правду, что была в ней. А вскоре было издано распоряжение изъять произведение из библиотек.

«В годовщины своего ареста я устраиваю себе «день зэка»: отрезаю утром 650 хлеба, кладу два кусочка сахара, наливаю незаваренного кипятка. А на обед прошу сварить мне баланды и черпачок жидкой кашицы. И как быстро я вхожу в старую форму: уже к концу дня собираю в рот крошки, вылизываю миску».

А на обед прошу сварить мне баланды и черпачок жидкой кашицы. И как быстро я вхожу в старую форму: уже к концу дня собираю в рот крошки, вылизываю миску».

«А еще предстоят на воле бывшим зэкам — встречи. Отцов — с сыновьями.

Мужей — с женами. И от этих встреч нечасто бывает доброе. За десять, за пятнадцать лет без нас не могли сыновья вырасти в лад с нами: иногда просто чужие, иногда и враги. И женщины лишь немногие вознаграждены за верное ожидание мужей: столько прожито порознь, все сменилось в человеке, только фамилия прежняя. Слишком разный опыт жизни у него и у нее — и снова сойтись им уже невозможно.

Тут — на фильмы и на романы кому-то, а в эту книгу не помещается».

Нет, не стал суд праведным.

«Архипелаг был. Архипелаг остается. Архипелаг — будет!»

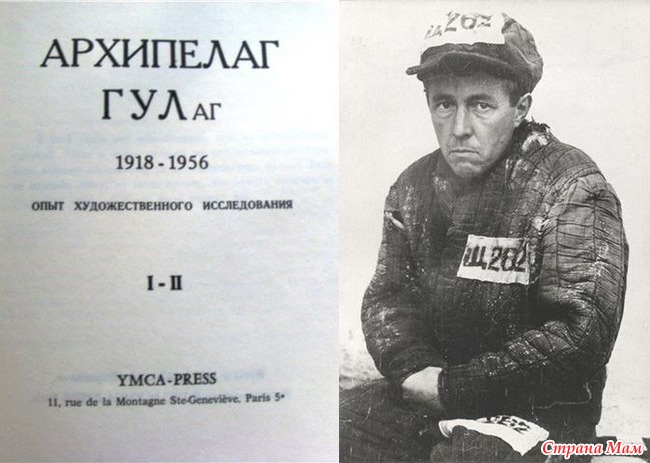

Александр Солженицын — Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 3 читать онлайн

12 3 4 5 6 7 …163

Александр Солженицын

Архипелаг ГУЛАГ

1918–1956

Опыт художественного исследования

Том 3 (части 5, 6 и 7)

М. : Центр «Новый мир» — 1990.

: Центр «Новый мир» — 1990.

По тексту Собрания сочинений А. И. Солженицына. Вермонт, Париж, YMCA — PRESS, 1980, тома 5 — 7

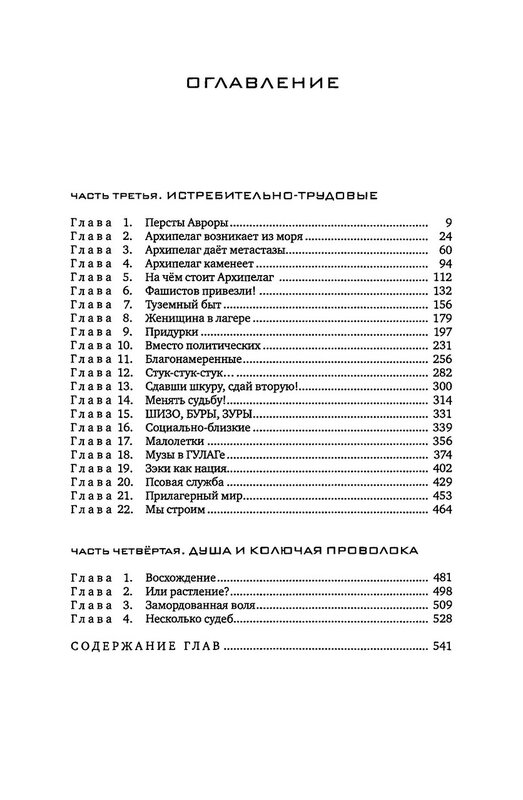

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

КАТОРГА

» Сделаем из Сибири каторжной, кандальной

— Сибирь советскую, социалистическую!»

Сталин

Глава 1

Обречённые

Революция бывает торопливо-великодушна. Она от многого спешит отказаться. Например, от слова каторга. А это — хорошее, тяжёлое слово, это не какой-нибудь недоносок ДОПР, не скользящее ИТЛ. Слово «каторга» опускается с судейского помоста как чуть осекшаяся гильотина и ещё в зале суда перебивает осуждённому хребет, перешибает ему всякую надежду. Слово «каторжане» такое страшное, что другие арестанты, не каторжане, думают между собой: вот уж где, наверное, палачи! (Это — трусливое и спасительное свойство человека: представлять себя ещё не самым плохим и не в самом плохом положении. На каторжанах номера! — ну, значит, отъявленные! На нас-то с вами не навесят же!. . Подождите, навесят!)

. Подождите, навесят!)

Сталин очень любил старые слова, он помнил, что на них государства могут держаться столетиями. Безо всякой пролетарской надобности он приращивал отрубленные второпях: «офицер», «генерал», «директор», «верховный». И через двадцать шесть лет после того, как февральская революция отменила каторгу, — Сталин снова её ввёл. Это было в апреле 1943 года, когда Сталин почувствовал, что, кажется, воз его вытянул в гору. Первыми гражданскими плодами сталинградской народной победы оказались: Указ о военизации железных дорог (мальчишек и баб судить трибуналом) и, через день (17 апреля), — Указ о введении каторги и виселицы. (Виселица — тоже хорошее древнее установление, это не какой-нибудь хлопок пистолетом, виселица растягивает смерть и позволяет в деталях показать её сразу большой толпе.) Все последующие победы пригоняли на каторгу и под виселицу обречённые пополнения — сперва с Кубани и Дона, потом с левобережной Украины, из-под Курска, Орла, Смоленска. Вслед за армией шли трибуналы, одних публично вешали тут же, других отсылали в новосозданные каторжные лагпункты.

Самый первый такой был, очевидно, — на 17-й шахте Воркуты (вскоре — и в Норильске, и в Джезказгане). Цель почти не скрывалась: каторжан предстояло умертвить. Это откровенная душегубка, но, в традиции ГУЛАГа, растянутая во времени — чтоб обречённым мучиться дольше и перед смертью ещё поработать.

Их поселили в «палатках» семь метров на двадцать, обычных на севере. Обшитые досками и обсыпанные опилками, эти палатки становились как бы лёгкими бараками. В такую палатку полагалось 80 человек, если на вагонках, 100 — если на сплошных нарах. Каторжан селили — по двести.

Но это не было уплотнение! — это было только разумное использование жилья. Каторжанам установили двухсменный двенадцатичасовой рабочий день без выходных — поэтому всегда сотня была на работе, а сотня в бараке.

На работе их оцеплял конвой с собаками, их били, кому не лень, и подбодряли автоматами. По пути в зону могли по прихоти полоснуть их строй автоматной очередью — и никто не спрашивал с солдат за погибших. Изморенную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской — так потерянно, с трудом таким они брели.

Изморенную колонну каторжан легко было издали отличить от простой арестантской — так потерянно, с трудом таким они брели.

Полнопротяжно отмерялись их двенадцать рабочих часов. (На ручном долблении бутового камня под полярными норильскими вьюгами они получали за полсуток — один раз 10 минут обогревалки.) И как можно несуразнее использовались двенадцать часов их отдыха. За счёт этих двенадцати часов их вели из зоны в зону, строили, обыскивали. В жилой зоне их тотчас вводили в никогда не проветриваемую палатку, без окон, — и запирали там. В зиму густел там смрадный, влажный, кислый воздух, которого и двух минут не мог выдержать непривыкший человек. Жилая зона была доступна каторжанам ещё менее, чем рабочая. Ни в уборную, ни в столовую, ни в санчасть они не допускались никогда. На всё была или параша, или кормушка. Вот какой проступила сталинская каторга 1943-44 годов: соединением худшего, что есть в лагере, с худшим, что есть в тюрьме.

Царская каторга, по свидетельству Чехова, была гораздо менее изобретательна. Из Александровской (Сахалин) тюрьмы каторжане не только могли круглосуточно выходить во двор и в уборную (парашами там даже не пользовались), но и весь день — в город! Так что подлинный смысл слова «каторга» — чтоб гребцы были к вёслам прикованы — понимал только Сталин.

Из Александровской (Сахалин) тюрьмы каторжане не только могли круглосуточно выходить во двор и в уборную (парашами там даже не пользовались), но и весь день — в город! Так что подлинный смысл слова «каторга» — чтоб гребцы были к вёслам прикованы — понимал только Сталин.

На 12 часов их «отдыха» ещё приходилась утренняя и вечерняя проверка каторжан — проверка не просто счётом поголовья, как у зэков, но обстоятельная, поимённая перекличка, при которой каждый из ста каторжан дважды в сутки должен был без запинки огласить свой номер, свою постылую фамилию, имя, отчество, год и место рождения, статьи, срок, кем осуждён и конец срока; а остальные девяносто девять должны были дважды в сутки все это слушать и терзаться. На эти же двенадцать часов приходились и две раздачи пищи: через кормушку раздавались миски и через кормушку собирались. Никому из каторжан не разрешалось работать на кухне, никому — разносить бачки с пищей. Вся обслуга была — из блатных, и чем наглее, чем беспощаднее они обворовывали проклятых каторжан, — тем лучше жили сами, и тем больше были довольны каторжные хозяева, — здесь, как всегда за счёт Пятьдесят Восьмой, совпадали интересы НКВД и блатарей.

Но так как ведомости не должны были сохранить для истории, что каторжан морили ещё и голодом, — то по ведомостям им полагались жалкие, а тут ещё трижды разворованные добавки «горняцких» и «премблюд». И всё это долгой процедурой совершалось через кормушку — с выкликом фамилий, с обменом мисок на талоны. И когда можно было бы наконец свалиться на нары и заснуть, — отпадала опять кормушка, и опять выкликались фамилии, и начиналась выдача тех же талонов на следующий день (простые зэки не возились с талонами, их получал и сдавал на кухню бригадир).

Так от двенадцати часов «досуга едва-едва оставались четыре покойных часа для сна.

Ещё, конечно, каторжанам не платили никаких денег, они не имели права получать посылок, ни писем (в их гудящей задурманенной голове должна была погаснуть бывшая воля и ничего на земле не остаться в неразличимой полярной ночи, кроме труда и этого барака).

От того всего каторжане хорошо подавались и умирали быстро.

Первый воркутинский алфавит (28 букв, при каждой литере нумерация от единицы до тысячи) — 28 тысяч первых воркутинских каторжан — все ушли под землю за один год.

Читать дальше

12 3 4 5 6 7 …163

таблиц содержимого для Archipelago 1918-1956

ISBN.NU

Поиск книг и сравните цены

Слова в названии

Автор

ISBN

Поиск

Advanced Search

Tables of Tables ortents для GLEAG для GLEAG. Archipelago 1918-1956

Предисловие к Сокращению

xiii

Введение в издание Perennial Classics Edition

xv

Примечание автора

xxiii

Часть I Тюремная индустрия

Арест

3

16

История нашей системы утилизации сточных вод

19

20

Опрос

39

27

.

Первая ячейка, First Love

82

14

, которая весна

96

17

В машинном отделении

113

7

Закон как ребенок

120

2

The Law Becomes a Man

122

1

The Law Matures

123

6

The Supreme Measure

129

8

Tyurzak

137

12

Часть II Полное движение

Корабли архипелаго

149

10

Порты архипелага

159

7

. Рабы0002 166

Рабы0002 166

7

От острова до острова

173

4

Часть III. Разрушительные лагеря

Аврора

177

4

Архипелго поднимаются из моря

9000 2 18192 40003.

12

Архипелаго метастазирует

193

17

Архипелаг Харденс

210

4

Что стоит архипелаг на

214

.0002 5

`Они принесли фашистам! »

219

1

ВАХ И ТАКЛАТНЫЙ КОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИТЕЛЯ

220

11

Женщины в лагере

231

7

The Trusties

238

1

Вместо политических элементов

239

3

The Loyalistists

242

5

Knock, Knock …

247

2

. Над вашей второй кожей тоже!

249

5

Измени свою судьбу!

254

4

Punishments

258

3

The Socially Friendly

261

5

The Kids

266

13

The Muses in Gulag

279

1

Зеки как нация

280

1

Кинологическая служба

281

7

Лагерь

288 9

ЧАСТЬ IV Душа и колючая проволока

314

6

Наш Muzzled Freedom

320

11

Часть v Katorga

The Moemed

331

13

. Первый Whiff

Первый Whiff

3444 9000 2 9000 3

9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 …345

3

Почему мы поддержали это?

348

7

Poetry Under a Tombstone, Truth Under a Stone

355

6

The Committed Escaper

361

17

The White Kitten (Georgi Tenno’s Tale)

378

1

Побеги — Мораль и механика

379

4

Дети с автоматами

383

3

Горит земля

386

7

Tearing at the Chains

393

10

The Forty Days of Kengir

403

18

PART VI Exile

Exile in the First Years of Freedom

421

3

Крестьянская чума

424

9

Ранги изгнания сгущаются

433

3

Нации в изгнании

436

3

Конец предложения

436

3

Конец Sentence

436

30003

439

4

The Good Life in Exile

443

1

ZEKS в Liberty

444

7

Часть VII Сталин не является более

. 3

3

Изменение правителей, архипелаг остается

454

4

Закон сегодня

458

11

Последствия

469

2

P.P.S.

471

Советский ГУЛАГ — University of Pittsburgh Press

Твердый переплет $60.00

- Амазонка

- Барнс энд Ноубл

- Книжный магазин

- Пауэллс

- Университет Питтсбурга Press

Запрос экзамена или стол Копировать. Копия запроса на проверку

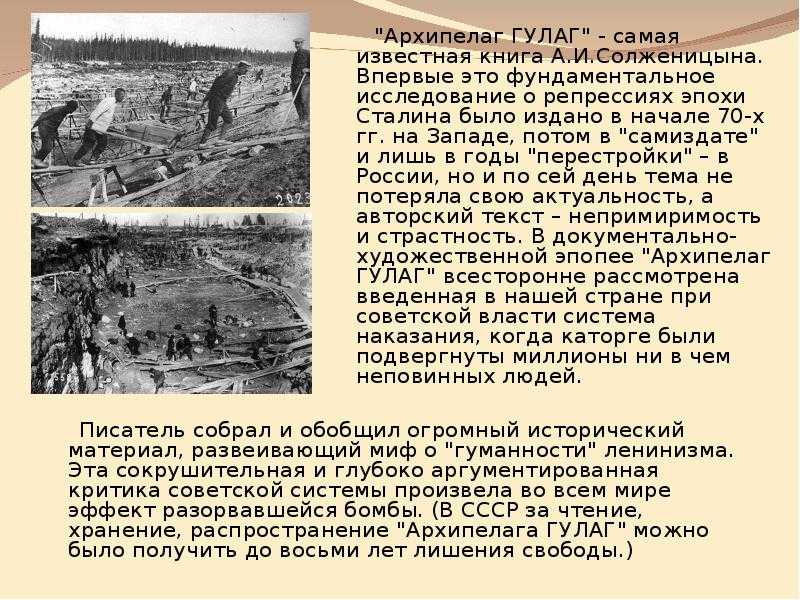

До распада Советского Союза и последующей архивной революции знаменитое «литературное расследование» Александра Солженицына Архипелаг ГУЛАГ было самым авторитетным обзором сталинской системы лагерей. Но современные исследования развивают гораздо более полное и тонкое понимание ГУЛАГа. Растет осведомленность о большом разнообразии лагерей, многие из которых не изолированы в далекой Сибири; заключенные часто смешивались с местным населением. Система принудительного труда не полностью отличалась от «бесплатного» труда простых советских граждан, так как осужденные и не заключенные часто работали бок о бок. ГУЛАГ также не был уникальным, если рассматривать его в глобальном историческом контексте.

Но современные исследования развивают гораздо более полное и тонкое понимание ГУЛАГа. Растет осведомленность о большом разнообразии лагерей, многие из которых не изолированы в далекой Сибири; заключенные часто смешивались с местным населением. Система принудительного труда не полностью отличалась от «бесплатного» труда простых советских граждан, так как осужденные и не заключенные часто работали бок о бок. ГУЛАГ также не был уникальным, если рассматривать его в глобальном историческом контексте.

Тем не менее масштабы и размах советского ГУЛАГа были беспрецедентными. В рамках сталинской модернизации ГУЛАГу было поручено строительство крупных общественных сооружений, научных и инженерных проектов, а также такая рутинная работа, как ремонт дорог. Наряду с коллективизацией сельского хозяйства советская экономика (включая ее военные усилия во время Второй мировой войны) в значительной степени зависела от принудительного труда. Лагерная система приобрела громадное экономическое значение, а огромное количество людей, захваченных ретивой тайной полицией, предназначалось для достижения материальных, а не только политических целей. В то время как в советской системе отсутствовали специально предназначенные лагеря смерти, как в ее нацистском аналоге, она систематически вынуждала заключенных работать на грани смерти, а затем цинично «освобождала» их, чтобы снизить официально зарегистрированный уровень смертности.

В то время как в советской системе отсутствовали специально предназначенные лагеря смерти, как в ее нацистском аналоге, она систематически вынуждала заключенных работать на грани смерти, а затем цинично «освобождала» их, чтобы снизить официально зарегистрированный уровень смертности.

В оригинальном варианте книга предлагает подробное рассмотрение ГУЛАГа в контексте аналогичных лагерей и систем интернирования. Главы посвящены противопоставлению британских концлагерей XIX века в Африке и Индии, системы ссылки в Сибири царской эпохи, китайских и северокорейских лагерей перевоспитания, постсоветской системы наказаний в Российской Федерации и, конечно же, печально известной лагерной системы нацистской Германии. Это не только раскрывает близких родственников, предшественников и потомков советского ГУЛАГа, но и проливает свет на пугающе широко распространенную черту поздней современности.

В целом, Советский ГУЛАГ предлагает увлекательную новую интерпретацию взаимосвязи и важности ГУЛАГа для более широкой советской политической и экономической системы, а также того, как они фактически были частями одного и того же образования.