М. В. Ломоносов: Pro et contra (случай П. А. Вяземского-журналиста)

M.V. Lomonosov: Pro et Contra

(the Case of P.A. Vyazemsky as a Journalist)

Прохорова Ирина Евгеньевна

кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы и журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, [email protected]

Irina U. Prokhorova

PhD in philology, Associate Professor at the chair of Russian journalism and literature history, Faculty of Journalism, Moscow State University, [email protected]

Аннотация

В статье рассматриваются суждения о М.В. Ломоносове, высказанные П.А. Вяземским в периодике 1810–1860-х гг. и отличающиеся неизменной уважительностью к личности и творчеству «преобразователя языка», «родоначальника» российской словесности и одновременно стремлением к «здравой трезвости» в оценках. Их анализ помогает лучше понять не только реальный масштаб и в то же время сложность фигуры Ломоносова, но и отнюдь не простой путь рецепции его творчества, который нельзя сводить к созданию ломоносовского мифа.

Ключевые слова: П.А. Вяземский, критик-публицист, «ломоносовский миф», оппозиции Ломоносов-Державин, Ломоносов-Сумароков, Ломоносов-Кантемир.

Abstracts

The article analyzes the statements about M.V. Lomonosov, expressed by P.A. Vyazemsky in the periodical press during the 1810s?1860s. These thoughts are marked by great respect to the personality and works of the great ?language reformer? and the ?father? of the Russian literature and also by an aspiration to sober assessment of the situation. The analysis of these statements helps not only to realize the real scale of Lomonosov’s figure, but also underlines the complicated way of Lomonosov’s works perception, which cannot be narrowed down to the creation of Lomonosov myth.

Key words: P.A. Vyazemsky, critic and opinion journalist, ?Lomonosov myth?, opposition Lomonosov-Derjavin, Lomonosov-Sumarokov, Lomonosov-Kantemir.

Сегодня, подводя итоги уже 300-летнего юбилея М. В. Ломоносова, признавая, что очень много сделано для лучшего понимания личности и творчества одного из великих зачинателей науки и культуры послепетровской России, нельзя все же не заметить недостаток в обобщающих, стереоскопических исследованиях всего комплекса довольно разноречивых высказываний о Ломоносове. Без них невозможны действительная объективность и полнота в понимании как реального масштаба и в то же время противоречивости этой фигуры, так и отнюдь не простого (не сводящегося к созданию

В. Ломоносова, признавая, что очень много сделано для лучшего понимания личности и творчества одного из великих зачинателей науки и культуры послепетровской России, нельзя все же не заметить недостаток в обобщающих, стереоскопических исследованиях всего комплекса довольно разноречивых высказываний о Ломоносове. Без них невозможны действительная объективность и полнота в понимании как реального масштаба и в то же время противоречивости этой фигуры, так и отнюдь не простого (не сводящегося к созданию

Одной из удач в привлечении внимания к актуальности такого подхода, с нашей точки зрения, стала книга «М. В. Ломоносов: pro et contra» (СПб, 2011) − объемная (более 1000 страниц!) антология материалов о личности и творчестве Ломоносова. Понятно, что «pro» здесь доминирует, поскольку преимущественно в таком направлении развивался «ломоносовский текст» в России. Вместе с тем в книгу включены републикации нескольких ценных, но малоизвестных сегодня даже подготовленной аудитории (тем более − широкой публике) исследований, в которых сделана попытка проанализировать разные, в том числе полемические по отношению друг к другу, отзывы о деятельности Ломоносова. Показательны статьи Ю.Х. Копелевич «Первые отклики зарубежной печати на работы Ломоносова» (первая публикация – 1961 г.) и Н.В. Соколовой «Краткий обзор английской литературы XVIII – XIX веков о М.В. Ломоносове» (первая публикация – 1977 г.). Хотя и их авторы не избежали определенной заданности в интерпретации фактов, да и рассмотрели восприятие Ломоносова лишь за рубежом и лишь в определенные исторические периоды, перспективным представляется сам принцип максимально полного аналитического обозрения.

В. Ломоносов: pro et contra» (СПб, 2011) − объемная (более 1000 страниц!) антология материалов о личности и творчестве Ломоносова. Понятно, что «pro» здесь доминирует, поскольку преимущественно в таком направлении развивался «ломоносовский текст» в России. Вместе с тем в книгу включены републикации нескольких ценных, но малоизвестных сегодня даже подготовленной аудитории (тем более − широкой публике) исследований, в которых сделана попытка проанализировать разные, в том числе полемические по отношению друг к другу, отзывы о деятельности Ломоносова. Показательны статьи Ю.Х. Копелевич «Первые отклики зарубежной печати на работы Ломоносова» (первая публикация – 1961 г.) и Н.В. Соколовой «Краткий обзор английской литературы XVIII – XIX веков о М.В. Ломоносове» (первая публикация – 1977 г.). Хотя и их авторы не избежали определенной заданности в интерпретации фактов, да и рассмотрели восприятие Ломоносова лишь за рубежом и лишь в определенные исторические периоды, перспективным представляется сам принцип максимально полного аналитического обозрения.

Последовательное его применение способно многое прояснить не только в феномене Ломоносова, даже не только в развитии отечественной науки и культуры, но и в целом в развитии российского общества. В этом отношении чрезвычайно важен анализ высказываний о Ломоносове в журналистике

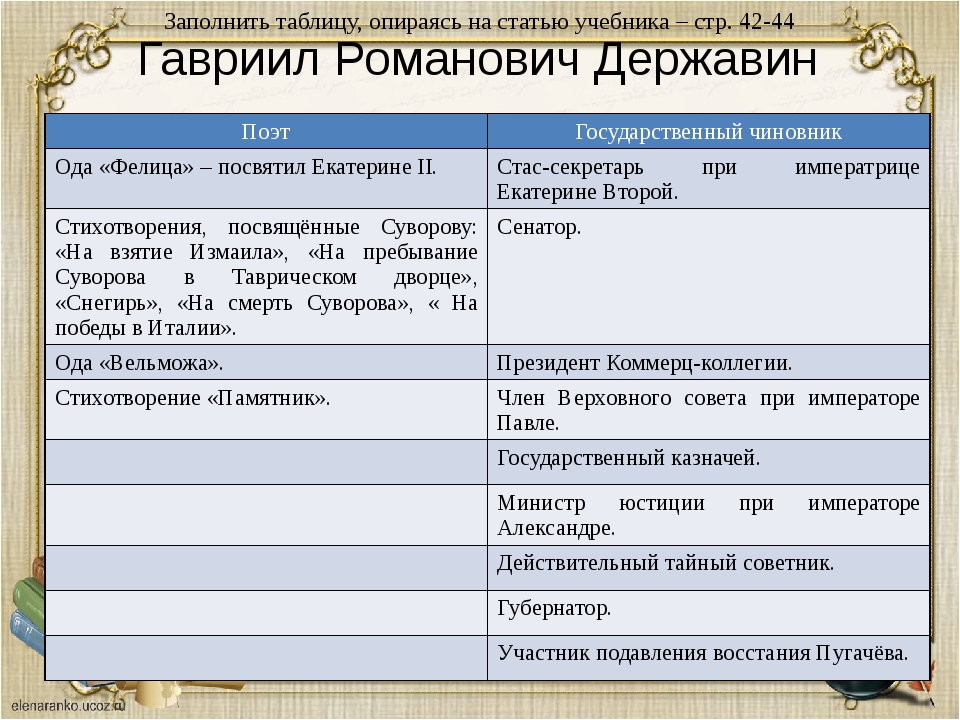

Среди тех, кто был включен в процесс такой «работы» с общественным мнением на протяжении почти всей первой половины XIX века, − П.А Вяземский. Выделение нами этого критика и журналиста не случайно. Обширность познаний и глубину суждений Вяземского об истории России и русской литературе XVIII века, как и публицистический талант, позволявший доносить свои представления до читателей, воздействовать на их позицию, признавали многие его современники и позднейшие исследователи – историки и филологи. Н.В. Гоголь, например, высоко оценив монографию Вяземского о Д.И. Фонвизине2 (в ней, кстати, затрагивалась и тема о Ломоносове), именно ее автора хотел видеть историком литературы екатерининского времени 3.

Н.В. Гоголь, например, высоко оценив монографию Вяземского о Д.И. Фонвизине2 (в ней, кстати, затрагивалась и тема о Ломоносове), именно ее автора хотел видеть историком литературы екатерининского времени 3.

Правда, специальных журнальных публикаций (не говоря уж о монографиях), посвященных Ломоносову, Вяземский, насколько нам известно, не готовил. Но и его разбросанные в многочисленных периодических изданиях 1810–1860-х гг. высказывания о жизни и творчестве Ломоносова, отличающиеся трезвой вдумчивостью и яркой выразительностью, весьма интересны для анализа. Тем более что они во многом не вписываются в «ломоносовский миф», создававшийся в том числе и в периодической печати, и до сих пор не были предметом специального рассмотрения4.

Отношение Вяземского к Ломоносову начало складываться, разумеется, под влиянием репутации последнего, которая к моменту выхода Вяземского на литературно-журнальную арену уже во многом сформировалась, в частности, благодаря карамзинистам и связанной с ними печати. По праву считавший себя «питомцем» Карамзина

По праву считавший себя «питомцем» Карамзина

Поддерживавший такую репутацию Ломоносова, Вяземский одновременно стремился углубить и уточнить представления о его личности и деятельности, рассматривая их в более широком историко-культурном контексте Это проявилось и в журнальных выступлениях критика (в основном именно они рассматриваются в данной статье) и в не предназначенных им для печати «Записных книжках» и письмах.

Это проявилось и в журнальных выступлениях критика (в основном именно они рассматриваются в данной статье) и в не предназначенных им для печати «Записных книжках» и письмах.

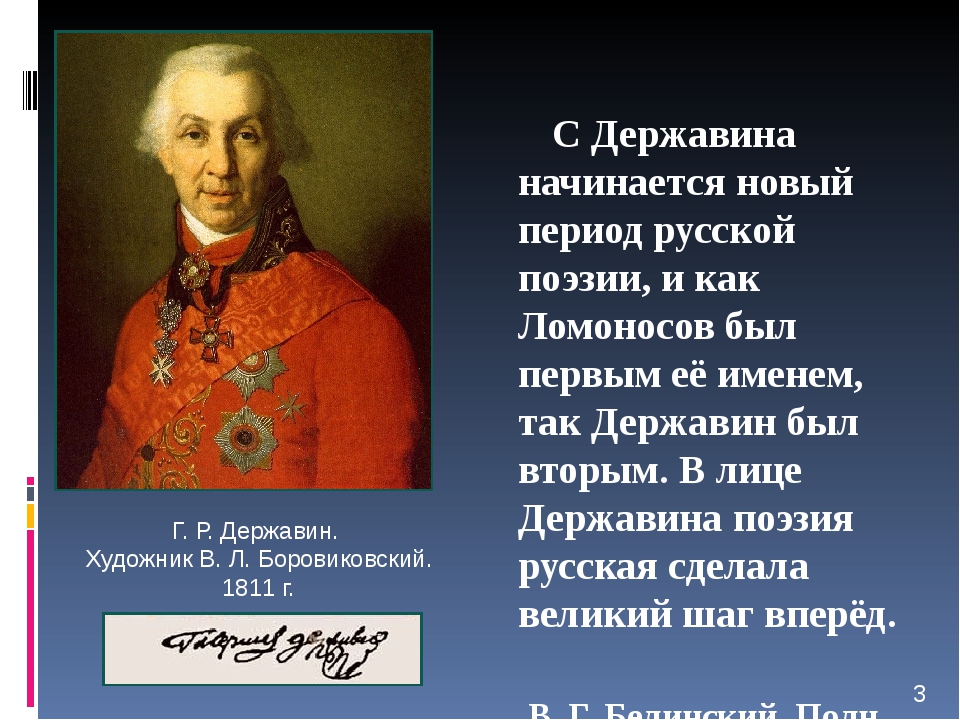

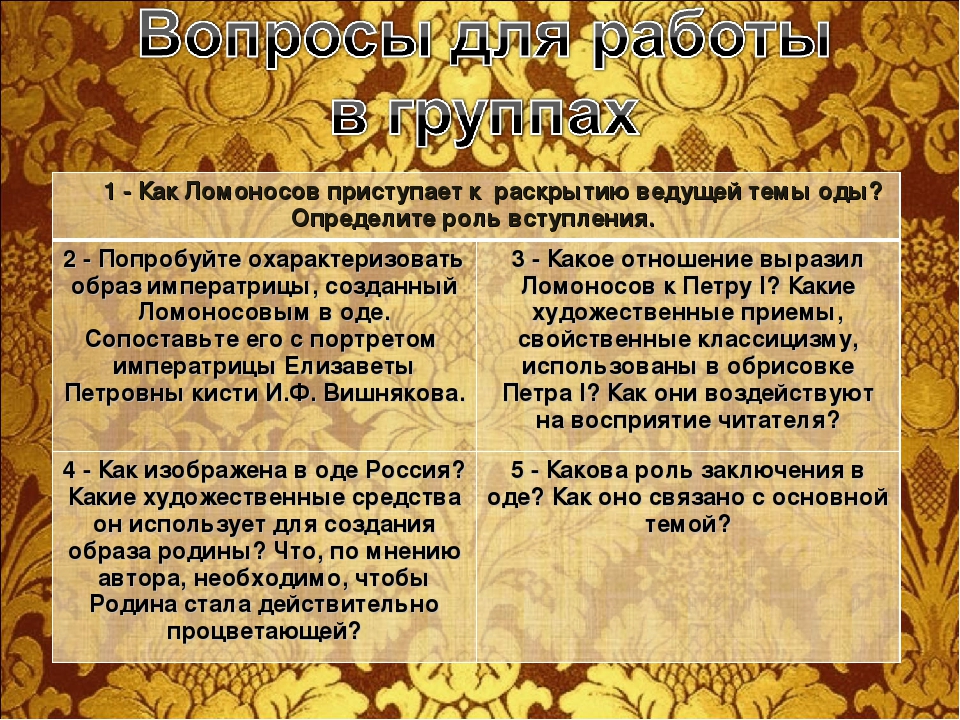

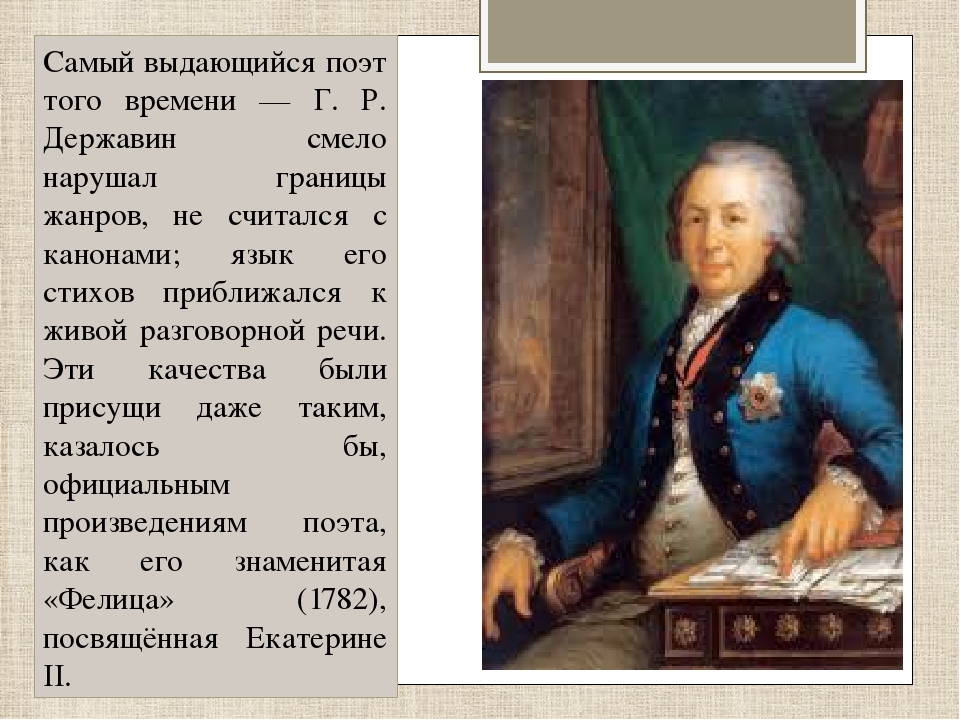

Впервые публично Вяземский высказался о Ломоносове уже в первой значительной журнальной публикации – некрологической статье «О Державине». Она увидела свет в самом конце лета 1816 г. в петербургском «Сыне Отечества» (№ 37) и практически сразу же была перепечатана в московском «Вестнике Европы» (№ 15) – в двух ведущих и конкурировавших между собой журналах, литературно-общественные позиции которых тогда все больше расходились. Такая востребованность статьи молодого критика свидетельствовала как о значимости предмета, браться за который мало кто был готов, так и о содержательности и взвешенности оценок, максимально возможных в рамках жанра некролога, что привлекало издателей. Вяземский поставил принципиально важный и сложный (а в год смерти Г.Р. Державина и чрезвычайно злободневный) вопрос о нем как о «величайшем из поэтов» 12. Решение этого вопроса требовало выяснения соотношения его роли и роли его предшественников, прежде всего Ломоносова, в развитии литературы.

Решение этого вопроса требовало выяснения соотношения его роли и роли его предшественников, прежде всего Ломоносова, в развитии литературы.

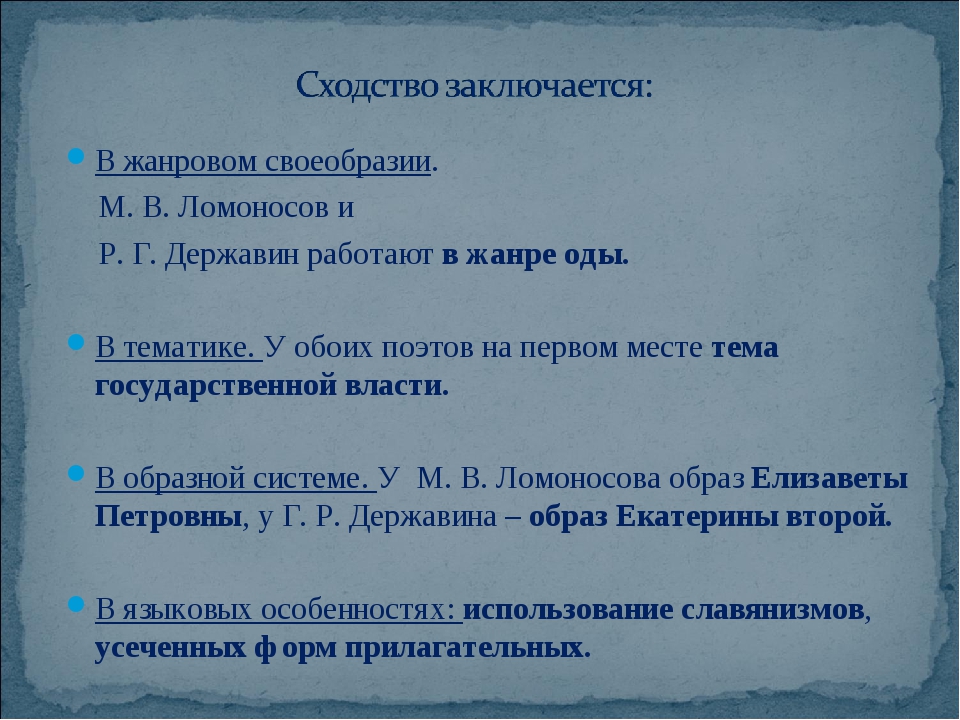

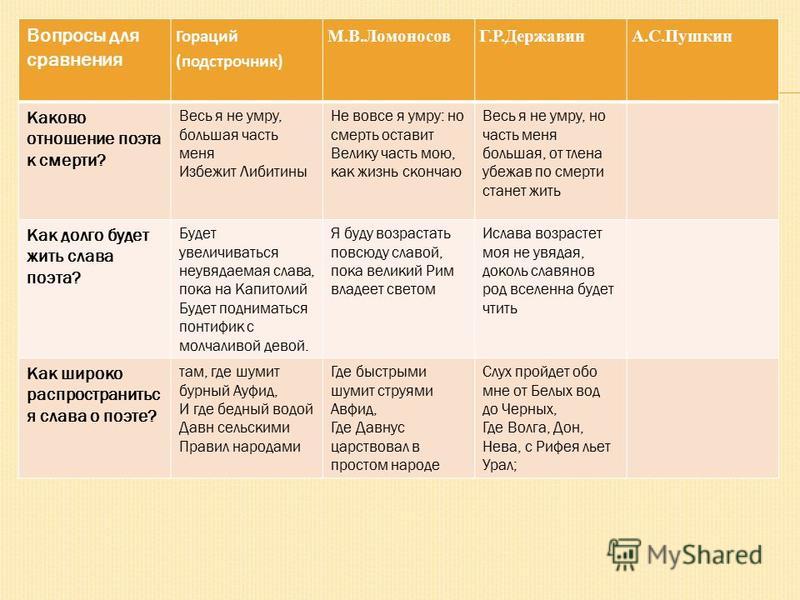

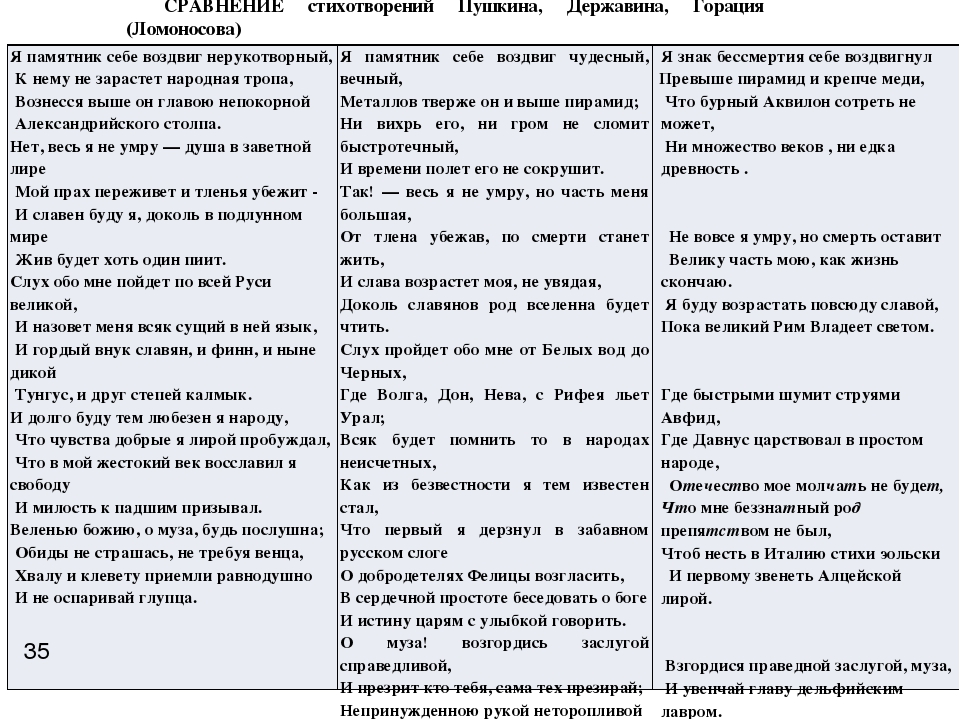

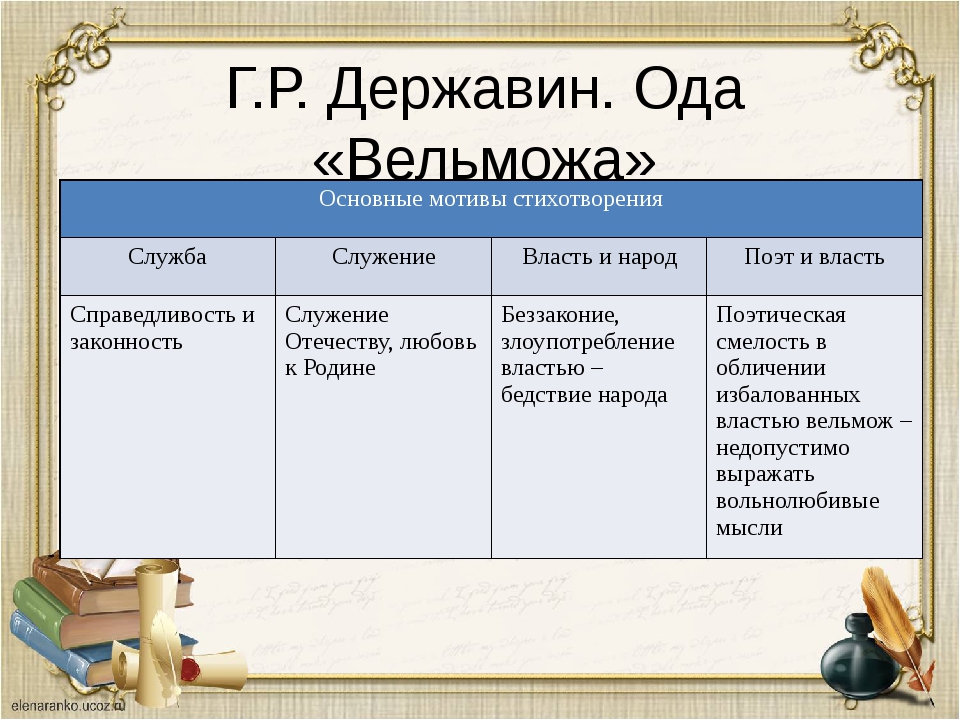

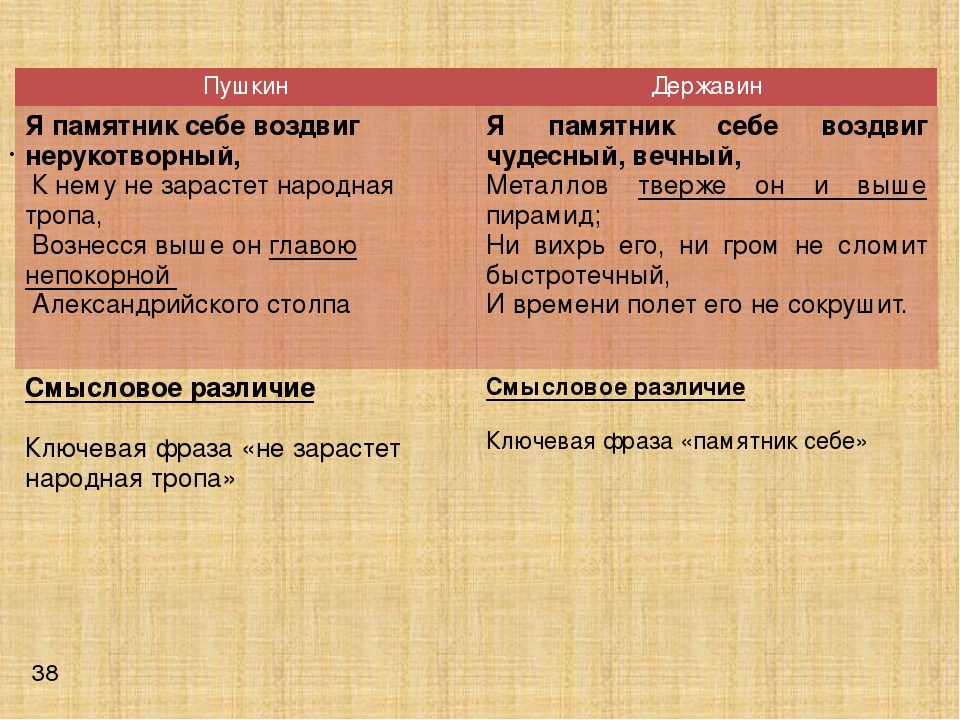

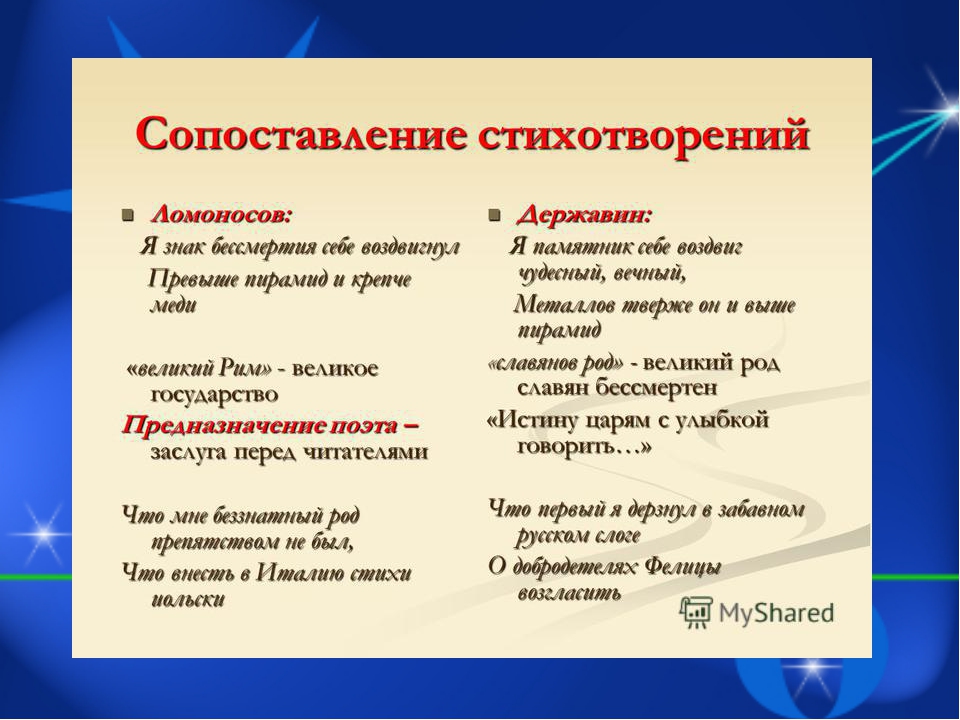

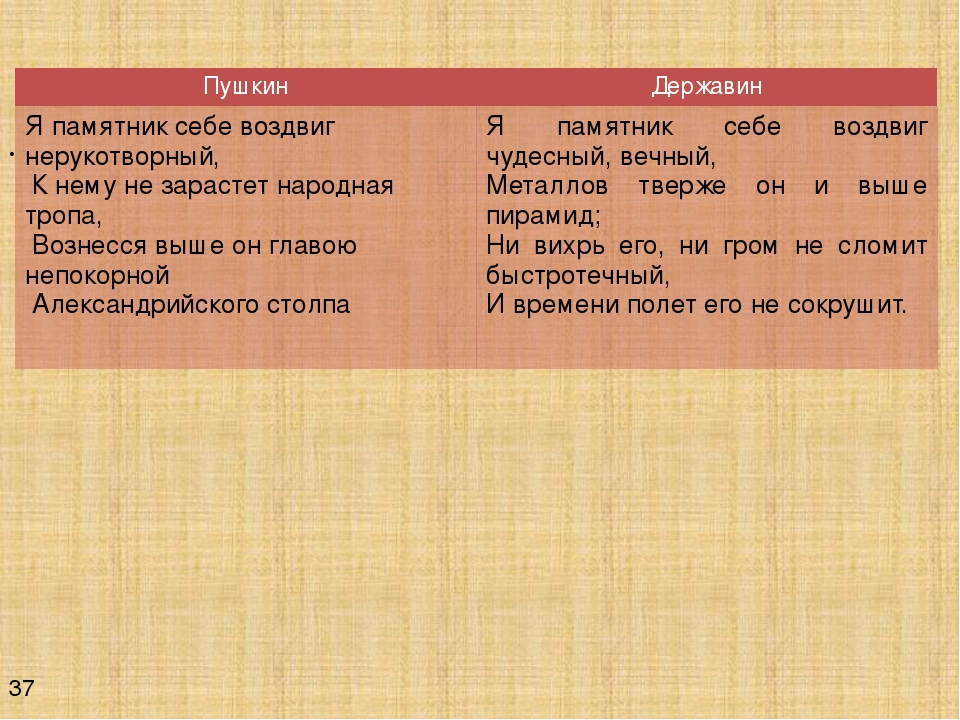

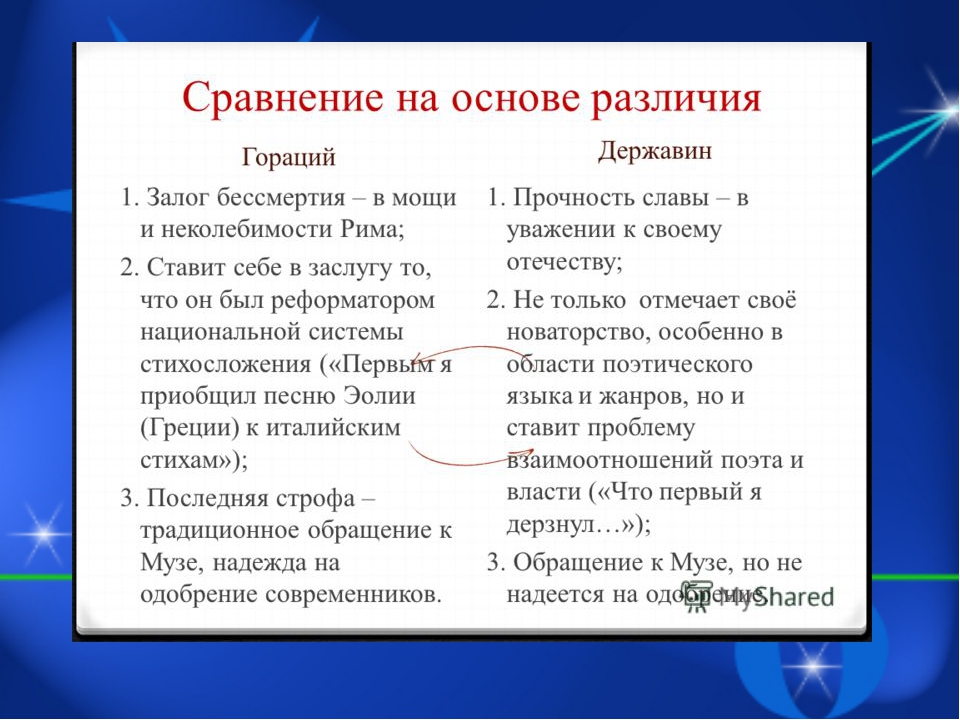

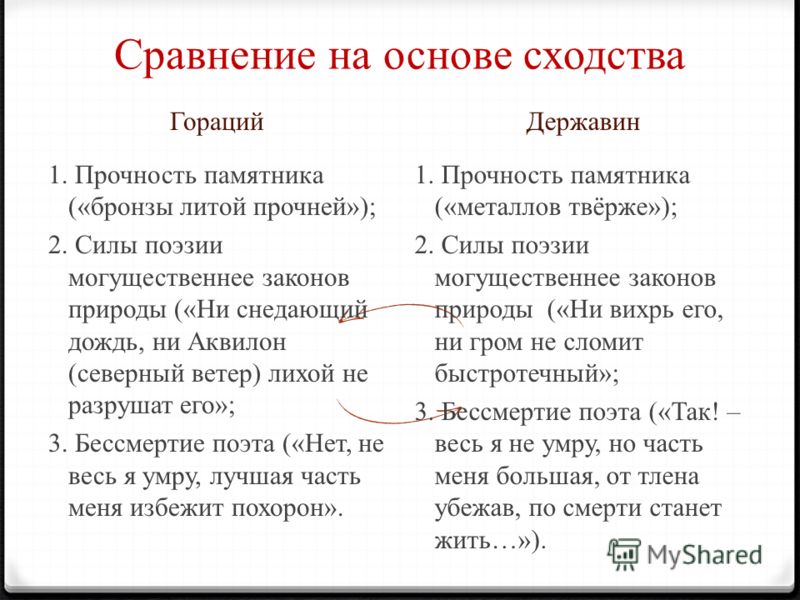

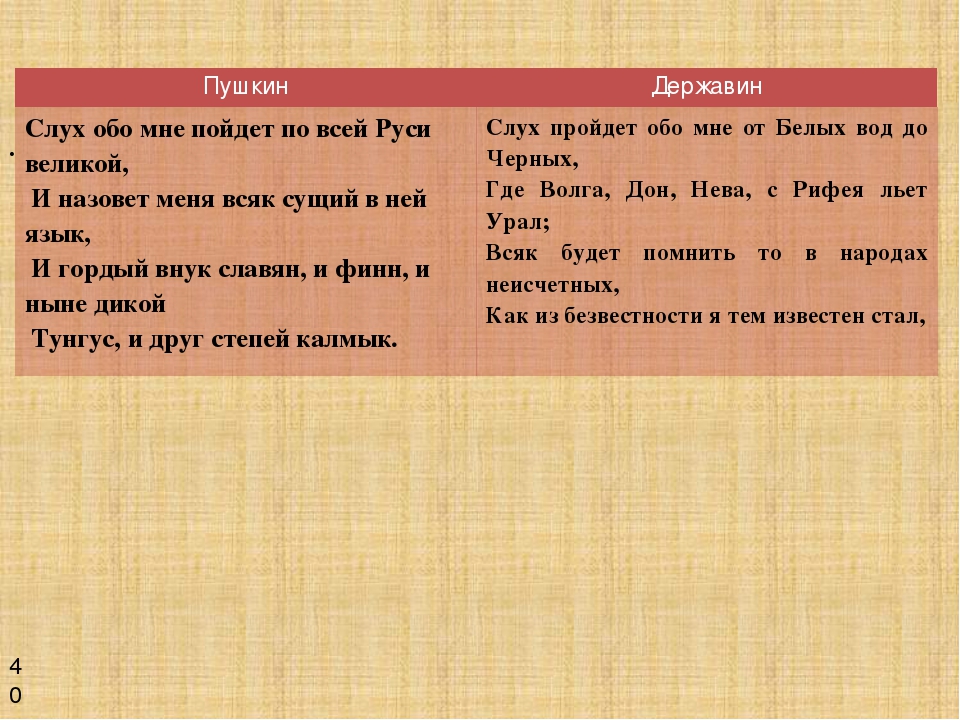

Отметив, что «достойный наследник лиры Ломоносова»13 именно у него «научился звучности языка пиитического и живописи поэзии»14 и что обоих объединяло обращение к жанру оды, Вяземский, по сути, впервые в русской критике сфокусировал внимание на

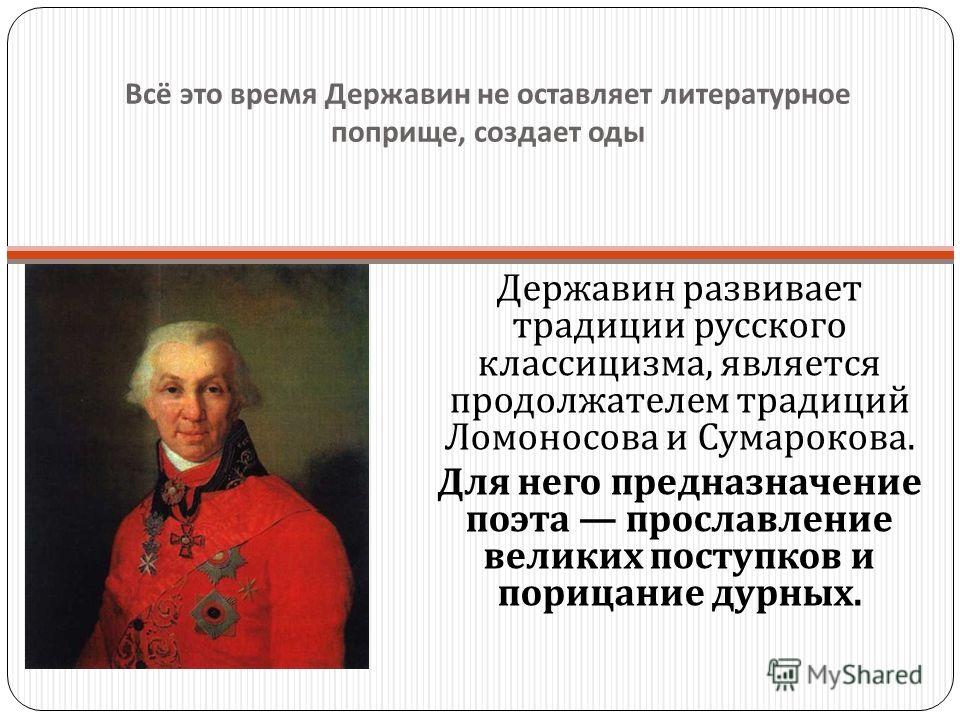

Вяземский настаивал на том, что названные поэты отличны и по широте, разнообразию тематики. И, хотя молодой автор не всегда безупречен в формулировании мысли, общий ее ход логичен и в целом верен. Так, номинация Ломоносова «певцом российского двора», особенно на фоне номинации Державина «певцом всех веков и всех народов», на первый взгляд, грешит несправедливостью. Однако едва ли обоснованно подозревать Вяземского в стремлении обвинить автора похвальных од в сервилизме и, соответственно, в неспособности критика оценить их просветительский пафос, назидательность в обращении к монархам. В процитированном противопоставлении Вяземский акцентировал внимание на преимуществе поэзии Державина в предметно-тематическом отношении по сравнению с «умеренностью»17 Ломоносова. И это наблюдение критика-журналиста подтверждается подсчетами авторитетного современного исследователя В.М. Живова: более половины текстов Ломоносова – «панегирическая поэзия, посвященная торжеству государства», включенная в имперско − патриотический дискурс, но практически не содержащая политических деклараций – поучений царей.

И, хотя молодой автор не всегда безупречен в формулировании мысли, общий ее ход логичен и в целом верен. Так, номинация Ломоносова «певцом российского двора», особенно на фоне номинации Державина «певцом всех веков и всех народов», на первый взгляд, грешит несправедливостью. Однако едва ли обоснованно подозревать Вяземского в стремлении обвинить автора похвальных од в сервилизме и, соответственно, в неспособности критика оценить их просветительский пафос, назидательность в обращении к монархам. В процитированном противопоставлении Вяземский акцентировал внимание на преимуществе поэзии Державина в предметно-тематическом отношении по сравнению с «умеренностью»17 Ломоносова. И это наблюдение критика-журналиста подтверждается подсчетами авторитетного современного исследователя В.М. Живова: более половины текстов Ломоносова – «панегирическая поэзия, посвященная торжеству государства», включенная в имперско − патриотический дискурс, но практически не содержащая политических деклараций – поучений царей. Из этого ученый делает вывод о выстраивании Ломоносовым поведенческой «модели придворногопоэта» и о несоответствии действительности мифу о нем как «наставнике царей»18. Как видим, созданная Вяземским номинация («певец российского двора») вполне созвучна определениям Живова, хотя в его исследовании о Вяземском не упоминается.

Из этого ученый делает вывод о выстраивании Ломоносовым поведенческой «модели придворногопоэта» и о несоответствии действительности мифу о нем как «наставнике царей»18. Как видим, созданная Вяземским номинация («певец российского двора») вполне созвучна определениям Живова, хотя в его исследовании о Вяземском не упоминается.

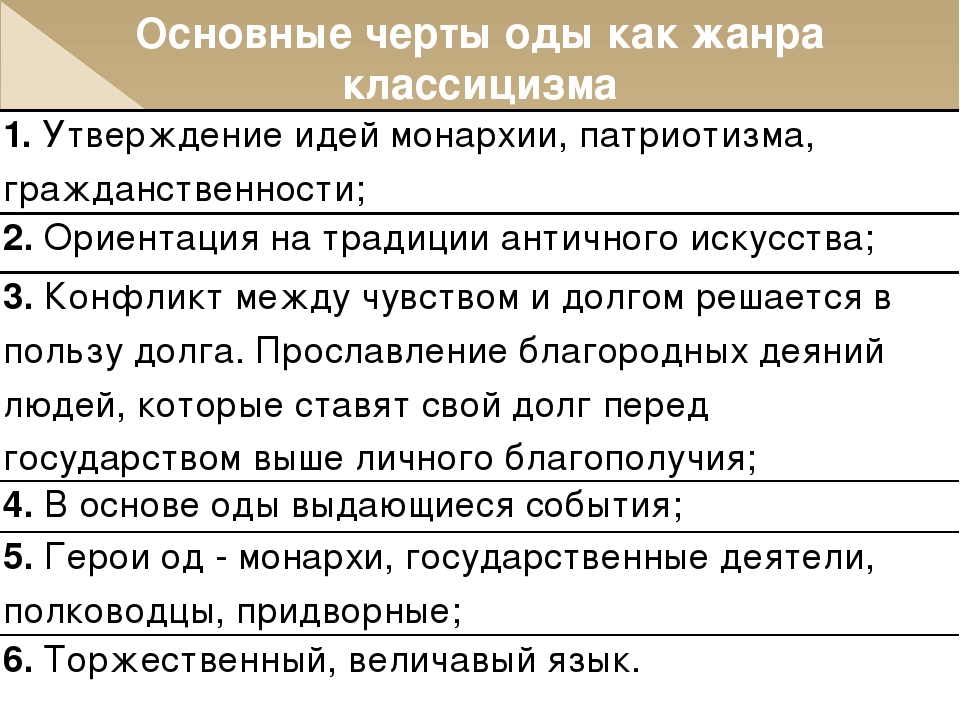

Что касается способности ценить гражданский потенциал оды, в том числе похвальной оды Ломоносова, то, заметим, наименование его «певцом российского двора» отнюдь не лишало Вяземского этой способности. Ведь едва ли можно предположить, что Вяземский готов был априори отказать «двору» в патриотизме, в гражданских устремлениях и деяниях, а «певцу российского двора» − в возможности их воспевать. Недаром даже в известном именно либеральной направленностью стихотворении «Петербург» (1818-1819 гг., напечатано с купюрами в «Полярной звезде» в 1824 г. ), кстати, написанном с явным учетом одической традиции, Вяземский с восторгом отзывался о Ломоносове-одописце. Автор «Петербурга» приветствовал «друга Шувалова», который «воспел Елисавету и юных русских муз блистательный рассвет», то есть как раз патриотическую деятельность царицы и ее фаворита, а уже потом упомянул Державина, который «вослед» Ломоносову «предал свету» блестящий «Екатеринин век»19.

), кстати, написанном с явным учетом одической традиции, Вяземский с восторгом отзывался о Ломоносове-одописце. Автор «Петербурга» приветствовал «друга Шувалова», который «воспел Елисавету и юных русских муз блистательный рассвет», то есть как раз патриотическую деятельность царицы и ее фаворита, а уже потом упомянул Державина, который «вослед» Ломоносову «предал свету» блестящий «Екатеринин век»19.

Неприемлемым может показаться также упрек Вяземского в невнимательности Ломоносова к «вдохновениям» природы, хотя тональность предложения, использование вводного слова «кажется»20 говорит о желании автора смягчить оценку. Уже высказывалось мнение, что суждение Вяземского вступает в скрытую полемику с замечанием Батюшкова в «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» о таланте Ломоносова описывать «величественные и прекрасные» явления северной природы21. Но непредвзятый анализ высказываний обоих критиков, учитывающий контекст, в котором они прозвучали в названных статьях, показывает, что Вяземский не оспаривал, а, скорее, развивал мысль Батюшкова. Ведь одним из основополагающих в «Речи…» был тезис об определяющем влиянии «климата, вида неба, воды и земли» на душу и творчество поэта, необходимости для него непосредственных наблюдений. В качестве доказательства приводились «восхитительные» ломоносовские стихи о северном сиянии, которые «поэт не мог бы написать», не будь «свидетелем сего чудесного явления»22. Вяземский, как бы продолжая эту мысль Батюшкова, делал общий вывод о том, что Ломоносов смотрел на природу не «быстрым и светозарным взором поэта-живописца» (как Державин), а «медленным взглядом наблюдателя», и, следовательно, не «вся природа», а только непосредственно «наблюдаемая» могла говорить его сердцу и воображению23.

Ведь одним из основополагающих в «Речи…» был тезис об определяющем влиянии «климата, вида неба, воды и земли» на душу и творчество поэта, необходимости для него непосредственных наблюдений. В качестве доказательства приводились «восхитительные» ломоносовские стихи о северном сиянии, которые «поэт не мог бы написать», не будь «свидетелем сего чудесного явления»22. Вяземский, как бы продолжая эту мысль Батюшкова, делал общий вывод о том, что Ломоносов смотрел на природу не «быстрым и светозарным взором поэта-живописца» (как Державин), а «медленным взглядом наблюдателя», и, следовательно, не «вся природа», а только непосредственно «наблюдаемая» могла говорить его сердцу и воображению23.

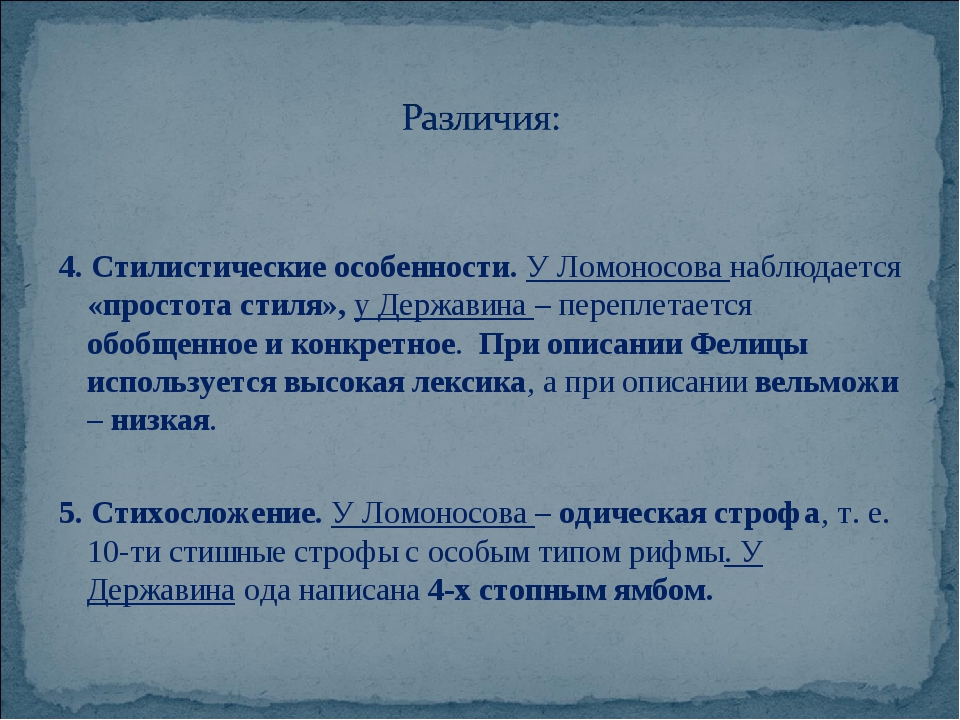

В целом при анализе такого рода высказываний Вяземского о творчестве Ломоносова − в сопоставлении с достижениями Державина − следует учитывать, что в его статье-некрологе 1816 г. практически впервые осмысливалась роль двух крупнейших писателей XYIII века в истории отечественной литературы с точки зрения только зарождавшейся в России романтической критики. «Живая», свободная от «отделки холодного искусства» «пиитическая природа»24 Державина, разумеется, увлеченно интересовавшегося романтизмом, Вяземскому была гораздо ближе риторического мастерства Ломоносова в описаниях природы.

«Живая», свободная от «отделки холодного искусства» «пиитическая природа»24 Державина, разумеется, увлеченно интересовавшегося романтизмом, Вяземскому была гораздо ближе риторического мастерства Ломоносова в описаниях природы.

Вместе с тем именно в данной журнальной статье Вяземский сумел наметить контуры общей историко-литературной концепции, которая наложила отпечаток практически на всю его критическую и, шире, публицистическую стратегию. Она основывалась на объективном, избегающем апологетики, но непременном признании заслуг первопроходцев, прокладывавших путь своим «будущим победителям» − в данном случае признании «трудов и подвигов исполинских» «образователя русской поэзии»25 Ломоносова, открывшего и во многом проложившего дорогу Державину.

Участник и деятельный пропагандист творческих исканий писателей 1810−1830-х гг., Вяземский тогда неоднократно на страницах журналов и газет выступал за сохранение высокой репутации достижений предшественников как необходимого фундамента для дальнейшего движения литературы. Вяземский прямо указал на это в рецензии, приветствовавшей новаторскую романтическую поэму А.С. Пушкина «Кавказский пленник», в которой нельзя было не заметить отказ от жанрово-стилистического репертуара Ломоносова («Сын отечества». 1822. № 49). Критик подчеркивал: «Несмотря на то что пора торжественных од миновалась, польза, принесенная Ломоносовым и в одном стихотворном отношении, не утратила прав на уважение и признательность»26. Отдавать должное литературным «классикам» не означало для Вяземского 1820-х гг. поддерживать «застой» и внушать читателям «сожаления» о постепенной смене «авторитетов». Такие консервативно настроенные апологеты классической литературы в статье Вяземского остроумно названы «телохранителями писателей заслуженных, которые в самом деле достойны были бы сожаления, когда бы слава их опиралась единственно на подобных защитниках»27.

Вяземский прямо указал на это в рецензии, приветствовавшей новаторскую романтическую поэму А.С. Пушкина «Кавказский пленник», в которой нельзя было не заметить отказ от жанрово-стилистического репертуара Ломоносова («Сын отечества». 1822. № 49). Критик подчеркивал: «Несмотря на то что пора торжественных од миновалась, польза, принесенная Ломоносовым и в одном стихотворном отношении, не утратила прав на уважение и признательность»26. Отдавать должное литературным «классикам» не означало для Вяземского 1820-х гг. поддерживать «застой» и внушать читателям «сожаления» о постепенной смене «авторитетов». Такие консервативно настроенные апологеты классической литературы в статье Вяземского остроумно названы «телохранителями писателей заслуженных, которые в самом деле достойны были бы сожаления, когда бы слава их опиралась единственно на подобных защитниках»27.

Почти одновременно с рецензией на «Кавказского пленника» Вяземский продолжал работать над предисловием к собранию сочинений И. И. Дмитриева («Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева». 1821−1823 гг.), в котором также отразилась довольно сложная система координат в оценках деятельности Ломоносова. С одной стороны, здесь оценено значение поэтического языка Ломоносова для современной литературы, а также для общества, причем достаточно жестко: «в некотором отношении <…> уже мертвый язык»28. С другой – в довольно большом фрагменте статьи, поставив вопрос о необходимости развития жанра биографии в России, автор декларировал мысль о заинтересованности общества в хорошо написанной истории жизни Ломоносова. Вяземский высказал неудовлетворенность практически единственным на тот момент «скудным» жизнеописанием Ломоносова, сопровождавшим давнее (1784−1787 гг.) академическое издание его сочинений. Критик справедливо считал, что жизнь «преобразователя языка, поэта и ученого соревнователя первейших лириков и Франклина в Петербурге, едва только возникающем к просвещению», может и должна стать «богатым предметом для философа, поэта, историка, которые найдут в нем и поучительность истины строгой и всю чудесность романических вымыслов»29.

И. Дмитриева («Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева». 1821−1823 гг.), в котором также отразилась довольно сложная система координат в оценках деятельности Ломоносова. С одной стороны, здесь оценено значение поэтического языка Ломоносова для современной литературы, а также для общества, причем достаточно жестко: «в некотором отношении <…> уже мертвый язык»28. С другой – в довольно большом фрагменте статьи, поставив вопрос о необходимости развития жанра биографии в России, автор декларировал мысль о заинтересованности общества в хорошо написанной истории жизни Ломоносова. Вяземский высказал неудовлетворенность практически единственным на тот момент «скудным» жизнеописанием Ломоносова, сопровождавшим давнее (1784−1787 гг.) академическое издание его сочинений. Критик справедливо считал, что жизнь «преобразователя языка, поэта и ученого соревнователя первейших лириков и Франклина в Петербурге, едва только возникающем к просвещению», может и должна стать «богатым предметом для философа, поэта, историка, которые найдут в нем и поучительность истины строгой и всю чудесность романических вымыслов»29. Вполне вероятно, что в процитированных словах Вяземского отозвались подобные размышления Батюшкова в статье «О характере Ломоносова» («Вестник Европы». 1816. № 17-18). Правда, о самой этой статье, в которой, кстати, отчасти реализовано желание Батюшкова стать биографом этого «великого человека»30, Вяземский даже не упомянул.

Вполне вероятно, что в процитированных словах Вяземского отозвались подобные размышления Батюшкова в статье «О характере Ломоносова» («Вестник Европы». 1816. № 17-18). Правда, о самой этой статье, в которой, кстати, отчасти реализовано желание Батюшкова стать биографом этого «великого человека»30, Вяземский даже не упомянул.

Стремясь к точности в оценках языковых и литературных явлений и соответственно к рассмотрению их в историческом развитии (насколько это вообще было доступно критике 1820-х гг.), Вяземский небезосновательно утверждал, что поэзия Ломоносова «несколько чопорная и официальная» и в этих качествах отражает свою эпоху. Ведущий критик «Московского телеграфа» в 1827 г. в статье «Сонеты Мицкевича» (ч. 14. отд. 1) признавал, что оды Ломоносова «были бы ныне фальшивыми звуками[выделено мною. – И.П.]»31, наряду со многими другими славными литературными явлениями прошлого. Вместе с тем, как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, Вяземский считал, что именно благодаря своей укорененности в истории подобные сочинения имеют для последующих поколений значение не только архивного раритета. Они ценныкак «календари нравственного мира» прошедших лет для «узнавания времени, на которое они были изданы»32.

Они ценныкак «календари нравственного мира» прошедших лет для «узнавания времени, на которое они были изданы»32.

Не менее важно для Вяземского и то, что истинные художественные (пусть их немного) достоинства хороших писателей не затмятся никогда и знакомство с ними полезно, в первую очередь, для начинающих сочинителей. В «Отрывке из письма к А.И. Готовцевой», увидевшем свет в альманахе «Денница» за 1830 г., Вяземский советовал адресатке, а соответственно, и всей аудитории издания не просто почитать имя, но и изучать наследие Ломоносова и других крупнейших авторов прошлого. Причем критик уточнял, что внимание к произведениям классиков, в том числе Ломоносова, вовсе не предполагает возведение их в ранг образцовых, служащих обязательным «примером для слога, правильности и красивости оборотов». Серьезное их изучение должно было способствовать обогащению сведений молодых писателей о русском языке в его «постепенных изменениях», чтобы те получили «понятие о нем обдуманное, многостороннее»33.

Особую актуальность предостережения от «разрыва с прошедшим»34, опасного для отечественной культуры, российского общества в целом, по мнению Вяземского, приобрели в 1860-е гг., когда в литературе усилилась тенденция к низвержению «наших старых авторитетов»35. Публицист, в отличие от некоторых своих коллег (прежде всего из славянофильской «партии»), не был склонен видеть истоки этих процессов в «крутом переломе, совершенном рукою Петра»36. Ведь, по замечанию Вяземского в статье «Стихотворения Карамзина», опубликованной в журнале «Беседы в Обществе любителей русской словесности» (1867. Кн. 1), «теперь» не знают и «Ломоносова и писателей, за ним последовавших», то есть «истинных сынов петровской реформы». Вина за беспамятство «нового поколения» возлагалась им не на царя-реформатора и на «литературные законные власти, а, скорее, на Тушинских литературных самозванцев»37 − так иронически он называл главенствовавших тогда в общественном мнении критиков демократического лагеря.

Как показывает анализ, в 1820−1830-х гг. для суждений Вяземского о начальном периоде послепетровской русской литературы весьма характерен был сопоставительный подход, выстраивание своеобразных «парных портретов», одним из героев которых выступал Ломоносов. Это проявилось в осмыслении им не только рассмотренной выше оппозиции Ломоносов-Державин, но и в довольно оригинальной разработке сравнительных характеристик Ломоносова и его «более или менее совместников»38 по литературе XVIII века − А.Д. Кантемира, В.К. Тредьяковского, А.П. Сумарокова.

Противопоставление Ломоносов-Кантемир стало предметом специальных размышлений в одном из фрагментов рецензии Вяземского на «Сочинения В. Жуковского в прозе», вышедшей в журнале «Московский телеграф» (1826. № 23) в очень тяжелое для прогрессивно настроенной России время – после подавления декабристского восстания. Откликаясь на переиздание ставшей уже классической статьи Жуковского о сатирах Кантемира, Вяземский исходил из положения об определяющем воздействии на национальную историю и литературу тех писателей, которые стояли у ее истоков. Он высказал сожаление, что в России такое влияние имел Ломоносов, а не Кантемир, с его острыми в социально-критическом отношении сатирами. Спустя 10 лет после номинации Ломоносова «певцом российского двора» в новой политической ситуации, в оппозиционном (насколько это вообще тогда было возможно) «Московском телеграфе» Вяземский посчитал нужным усилить критику «умеренности» этого писателя, заявив, что в избранном «роде сочинений» − оде – он вообще действовал «только в чисто литературном, а не гражданском смысле»39. Вяземский готов был предположить, что, будь у Кантемира «воля исполинская Ломоносова, круто поворотившего наш стихотворный язык», автор сатир сделал бы неизмеримо больше одописца, поскольку одной рукой бы «изгонялись погрешности из языка и предрассудки из общества»40. Это остроумное, хотя спорное с исторической и теоретической точки зрения заявление критика-публициста «Московского телеграфа» спровоцировало тогда дискуссию: критик-эстетик С.

Он высказал сожаление, что в России такое влияние имел Ломоносов, а не Кантемир, с его острыми в социально-критическом отношении сатирами. Спустя 10 лет после номинации Ломоносова «певцом российского двора» в новой политической ситуации, в оппозиционном (насколько это вообще тогда было возможно) «Московском телеграфе» Вяземский посчитал нужным усилить критику «умеренности» этого писателя, заявив, что в избранном «роде сочинений» − оде – он вообще действовал «только в чисто литературном, а не гражданском смысле»39. Вяземский готов был предположить, что, будь у Кантемира «воля исполинская Ломоносова, круто поворотившего наш стихотворный язык», автор сатир сделал бы неизмеримо больше одописца, поскольку одной рукой бы «изгонялись погрешности из языка и предрассудки из общества»40. Это остроумное, хотя спорное с исторической и теоретической точки зрения заявление критика-публициста «Московского телеграфа» спровоцировало тогда дискуссию: критик-эстетик С. П. Шевырев ответил «Замечаниями на замечание к. Вяземского о начале русской поэзии» в литературно-научном журнале «Московский вестник» (1827. № 3). А позднее рассуждение Вяземского о роли Ломоносова и Кантемира и соответственно о двух линиях в развитии отечественной словесности отозвалось в историко-литературных построениях В.Г. Белинского в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» («Современник». 1848. Т. VII).

П. Шевырев ответил «Замечаниями на замечание к. Вяземского о начале русской поэзии» в литературно-научном журнале «Московский вестник» (1827. № 3). А позднее рассуждение Вяземского о роли Ломоносова и Кантемира и соответственно о двух линиях в развитии отечественной словесности отозвалось в историко-литературных построениях В.Г. Белинского в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» («Современник». 1848. Т. VII).

В журналистской деятельности самого Вяземского сопоставительные характеристики Ломоносова и его ближайших современников, находившихся с ним в весьма напряженных отношениях, Тредьяковского и Сумарокова, получили развитие в статьях в «Литературной газете» весной 1830 г. − «О духе партий; о литературной аристократии» (№ 23) и «О Сумарокове» (№ 28). Трактовка критиком противостояния Ломоносов-Тредьяковский как вариант извечного противостояния«двух главных партий» − «литераторов с талантом» и«литераторов бесталанных» − мастерски вписывалась им в злободневную для 1830-х гг. полемику «аристократии дарований», от имени которой выступала «Литературная газета», против «литературной промышленности»41 и газеты Ф.В. Булгарина «Северная пчела».

полемику «аристократии дарований», от имени которой выступала «Литературная газета», против «литературной промышленности»41 и газеты Ф.В. Булгарина «Северная пчела».

Очевидно, что здесь Вяземский пытался апеллировать к «общему мнению», используя распространенные тогда среди читающей российской публики мифологизированные представления о смысле «вражды» Ломоносова и Тредьяковского42. В рамках таких мифологизированных представлений о виднейших деятелях литературы прошлого века дана в рассматриваемой статье «О духе партий; о литературной аристократии» и интерпретация Вяземским «распри» Ломоносова и Сумарокова. Последний однозначно охарактеризован критиком как «раздражительное дитя» и «грамматический старовер», который «мог и не постигать высоты соперника своего», и «ненавидеть» в нем «преобразователя языка»43.

Иную стратегию выбрал Вяземский в статье «О Сумарокове». В ней автор дал возможность читателям «Литературной газеты» одними из первых познакомиться с документальными свидетельствами о драматических взаимоотношениях известнейших писателей XVIII века из только что опубликованных тогда бумаг Сумарокова, включая его жалобы и нападки на Ломоносова, и увидеть последнего глазами его противника, причем отнюдь не бездарного в своей язвительности.

В финале рассматриваемой статьи внимание аудитории и вовсе обращалось на преимущества Сумарокова перед Ломоносовым в вопросе, всегда волновавшем Вяземского, − «творческий человек и общественный быт». «Писатель-боец», «действующее и запальчивое лицо в явлениях общественной жизни, памфлетами, эпиграммами, изустными колкостями», Сумароков явно импонировал Вяземскому-публицисту. В отличие от Ломоносова, который «со своими одами царствовал на Олимпе <…>, в кабинете учеными трудами своими был он равно вдалеке от текущей жизни и почти вне ее»44. Неоднократно высказывавшийся тогда в пользу «памфлетной» литературы и позиционировавший себя «памфлетером»45, Вяземский несколько преувеличивает и заслуги Сумарокова, и недостатки Ломоносова. Но определенный резон в предпочтениях Вяземского, как и при сравнении им Кантемира и Ломоносова, конечно, был.

Постепенно, однако, сопоставительные интенции в размышлениях Вяземского о «краеугольных, заглавных, родоначальных именах» в отечественной поэзии затухали. В процитированной статье «Языков − Гоголь» («Санкт-Петербургские ведомости». 1847. Апр., 24-25) проводилась мысль о самоценности наследия каждого из классиков, но лишь тех, чьи имена характеризовали одну из трех выделенных критиком литературных эпох. Причем первую из них олицетворяли Ломоносов, Петров, Державин46. Так в восприятии Вяземского в середине ХIХ века Кантемир, Тредьяковский и Сумароков утратили свое положение рядом (пусть и в рамках соответствующих «оппозиций») с Ломоносовым-поэтом, сам же он сохранил и даже отчасти укрепил свои позиции, встав на равных с Державиным, но все же не выше «величайшего из поэтов», как последний был назван в статье 1816 г.

В процитированной статье «Языков − Гоголь» («Санкт-Петербургские ведомости». 1847. Апр., 24-25) проводилась мысль о самоценности наследия каждого из классиков, но лишь тех, чьи имена характеризовали одну из трех выделенных критиком литературных эпох. Причем первую из них олицетворяли Ломоносов, Петров, Державин46. Так в восприятии Вяземского в середине ХIХ века Кантемир, Тредьяковский и Сумароков утратили свое положение рядом (пусть и в рамках соответствующих «оппозиций») с Ломоносовым-поэтом, сам же он сохранил и даже отчасти укрепил свои позиции, встав на равных с Державиным, но все же не выше «величайшего из поэтов», как последний был назван в статье 1816 г.

Итак, акценты в отношении Вяземского к Ломоносову в разные годы менялись. Неизменным оставались уважительность и одновременно стремление, по выражению Вяземского, к «здравой трезвости». Недаром он не принял восторженность К.С. Аксакова в диссертации о Ломоносове. Осмысливая литературно-языковую деятельность Ломоносова в журнальных или газетных статьях, причем отнюдь не специально посвященных этому «преобразователю языка» и «образователю русской поэзии», критик, как правило, довольно точно оценивал его место и роль в истории русской литературы и, шире, культуры. Разумеется, далеко не со всеми прямо заявленными или подразумеваемыми тезисами Вяземского можно безусловно согласиться, как, например, с его равнодушием к Ломоносову как к автору разнообразных прозаических и в том числе научных сочинений или некоторыми преувеличениями при сравнительном анализе творчества Ломоносова и других литераторов XVIII века. Но в совокупности рассмотренные нами высказывания Вяземского достаточно верно отражают неоднозначность восприятия личности и деятельности Ломоносова определенной и, видимо, не столь уж малой частью читающей и мыслящей России первой половины XIX века.

Разумеется, далеко не со всеми прямо заявленными или подразумеваемыми тезисами Вяземского можно безусловно согласиться, как, например, с его равнодушием к Ломоносову как к автору разнообразных прозаических и в том числе научных сочинений или некоторыми преувеличениями при сравнительном анализе творчества Ломоносова и других литераторов XVIII века. Но в совокупности рассмотренные нами высказывания Вяземского достаточно верно отражают неоднозначность восприятия личности и деятельности Ломоносова определенной и, видимо, не столь уж малой частью читающей и мыслящей России первой половины XIX века.

- См. об этом, напр.: Живов В. Первые русские литературные биографии как социальное явление: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков // Новое литературное обозрение. 1997. № 25. С. 24–83; Абрамзон Т. «Ломоносовский текст» русской культуры: Избранные страницы. М., 2011.Книга Вяземского была написана в основном в 1830 г., но до1848 г., когда автор решился ее издать, в периодике публиковались лишь отрывки из нее.

Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.-Л., 1952. Т. VIII. С. 389.Следует заметить, что если журнально-газетные тексты Вяземского о Ломоносове в совокупности не становились предметом специального исследования, то его пометам на Ломоносовском собрании сочинений посвящена статья В.И. Коровина («Новое литературное обозрение». 1993. № 3. С. 181−193).Вяземский П.А. Записные книжки (1813−1848). М., 1963. С. 20.Карамзин Н.М. Избр. статьи и письма. М., 1982. С. 71-72.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 111, 105.Московский Меркурий. 1803. Ч. 4. С. 160, 162, 181.Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 9.Там же. С. 47.Там же. Впрочем, мотив «Ломоносов и Петр I как создатели – преобразователи» возник еще в стихах А.П. Шувалова «на смерть» Ломоносова (см. об этом подробнее: Живов В. Указ. соч. С. 41, 72)Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 11.Там же. Любопытно, что в следующем за содержавшим некролог Державину номере «Вестника Европы» появилась специальная статья К.

Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. М.-Л., 1952. Т. VIII. С. 389.Следует заметить, что если журнально-газетные тексты Вяземского о Ломоносове в совокупности не становились предметом специального исследования, то его пометам на Ломоносовском собрании сочинений посвящена статья В.И. Коровина («Новое литературное обозрение». 1993. № 3. С. 181−193).Вяземский П.А. Записные книжки (1813−1848). М., 1963. С. 20.Карамзин Н.М. Избр. статьи и письма. М., 1982. С. 71-72.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 111, 105.Московский Меркурий. 1803. Ч. 4. С. 160, 162, 181.Батюшков К.Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 9.Там же. С. 47.Там же. Впрочем, мотив «Ломоносов и Петр I как создатели – преобразователи» возник еще в стихах А.П. Шувалова «на смерть» Ломоносова (см. об этом подробнее: Живов В. Указ. соч. С. 41, 72)Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 11.Там же. Любопытно, что в следующем за содержавшим некролог Державину номере «Вестника Европы» появилась специальная статья К. Н. Батюшкова «О характере Ломоносова» (1816, № 17-18), подготовленная, очевидно, до знакомства автора с рассуждениями Вяземского о преемственной линии Ломоносов−Державин и вообще не касавшаяся этой темы (Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 29−33).Вяземский П.А. Указ. соч. Т. 2. С. 8.Там же. С. 10.Там же. Кстати заметим, что и Мерзляков в названном рассуждении тоже прибегал к образным параллелям: Ломоносов, «раб своего предмета», уподоблялся «величественной реке», а Державин, который «управляет им [предметом. – И.П.] по своей воле», – «водопаду <…> всегда свободному» (Мерзляков А.Ф. Рассуждение… // Литературная критика 1800− 1820-х годов. М., 1980. С. 126)Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 11.Живов В. Указ. соч. С. 51-52.Там же. Т. 1. С. 87.Там же. Т. 2. С. 11.Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 27-28.Там же. С. 28.Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 11.Там же.Там же.Там же. С. 45. Вообще о потере одой своего места в жанровых предпочтениях публики тогда писали многие, а одним из первых стал, очевидно, Мерзляков в статье «Россияда…» 1815 г.

Н. Батюшкова «О характере Ломоносова» (1816, № 17-18), подготовленная, очевидно, до знакомства автора с рассуждениями Вяземского о преемственной линии Ломоносов−Державин и вообще не касавшаяся этой темы (Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 29−33).Вяземский П.А. Указ. соч. Т. 2. С. 8.Там же. С. 10.Там же. Кстати заметим, что и Мерзляков в названном рассуждении тоже прибегал к образным параллелям: Ломоносов, «раб своего предмета», уподоблялся «величественной реке», а Державин, который «управляет им [предметом. – И.П.] по своей воле», – «водопаду <…> всегда свободному» (Мерзляков А.Ф. Рассуждение… // Литературная критика 1800− 1820-х годов. М., 1980. С. 126)Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 11.Живов В. Указ. соч. С. 51-52.Там же. Т. 1. С. 87.Там же. Т. 2. С. 11.Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 27-28.Там же. С. 28.Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 11.Там же.Там же.Там же. С. 45. Вообще о потере одой своего места в жанровых предпочтениях публики тогда писали многие, а одним из первых стал, очевидно, Мерзляков в статье «Россияда…» 1815 г. Но он, критик с классицистическими привязанностями, в отличие от Вяземского воспринимал это не как историческую закономерность, а как «ошибку» аудитории при недостаточности усилий журналистов и ученых в пропаганде оды, да и классики вообще («Литературная критика 1800−1820-х годов». М., 1980. С. 173).Вяземский П.А.. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 45.Там же. С. 59.Там же. С. 56.Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 29. Интересно, что Батюшков писал Н.И. Гнедичу о задаче «начертать жизнь Ломоносова» 7 ноября 1811 года, т.е. буквально накануне его 100-летия.Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 126.Там же. С. 127.Там же. С.132. В то же время сам Вяземский, судя по его «Записным книжкам», готов был использовать сочинения Ломоносова и как источник отдельных «счастливых выражений». Наверное, самое запоминающееся из них – «пугливые невежды» − было обнаружено внимательным читателем Ломоносова в поэме «Петр Великий» (Вяземский П.А. Записные книжки… С.

Но он, критик с классицистическими привязанностями, в отличие от Вяземского воспринимал это не как историческую закономерность, а как «ошибку» аудитории при недостаточности усилий журналистов и ученых в пропаганде оды, да и классики вообще («Литературная критика 1800−1820-х годов». М., 1980. С. 173).Вяземский П.А.. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 45.Там же. С. 59.Там же. С. 56.Батюшков К.Н. Указ. соч. С. 29. Интересно, что Батюшков писал Н.И. Гнедичу о задаче «начертать жизнь Ломоносова» 7 ноября 1811 года, т.е. буквально накануне его 100-летия.Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 126.Там же. С. 127.Там же. С.132. В то же время сам Вяземский, судя по его «Записным книжкам», готов был использовать сочинения Ломоносова и как источник отдельных «счастливых выражений». Наверное, самое запоминающееся из них – «пугливые невежды» − было обнаружено внимательным читателем Ломоносова в поэме «Петр Великий» (Вяземский П.А. Записные книжки… С. 30).Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 226.Там же. С. 227.Там же.Там же.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 110.Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб, 1878. Т. 1. С.264−266 .Там же.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 110 [курсив в цитате. – П.А. Вяземского].См. о «мифе Тредьяковского» также: Живов В. Указ. соч. С. 28–40.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 111.Там же. С. 118.Об этом подробнее см. в статье: Прохорова И.Е. «Памфлетер» П.А. Вяземский: особенности личности и своеобразие стиля // Проблемы функционирования языка в разных сферах речевой коммуникации. Пермь, 2005. С.336−341.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 163.

30).Вяземский П.А. Соч.: в 2 т. Т. 2. С. 226.Там же. С. 227.Там же.Там же.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 110.Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: в 12 т. СПб, 1878. Т. 1. С.264−266 .Там же.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 110 [курсив в цитате. – П.А. Вяземского].См. о «мифе Тредьяковского» также: Живов В. Указ. соч. С. 28–40.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 111.Там же. С. 118.Об этом подробнее см. в статье: Прохорова И.Е. «Памфлетер» П.А. Вяземский: особенности личности и своеобразие стиля // Проблемы функционирования языка в разных сферах речевой коммуникации. Пермь, 2005. С.336−341.Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. С. 163.

|

ДЕРЖАВИН И ЖУКОВСКИЙ: ТАТЬЯНА ФРАЙМАН

В историко-литературных исследованиях, посвященных проблемам творческой преемственности, наиболее распространено однонаправленное изучение наследования от «старших» к «младшим».

В настоящей статье мы продолжим рассмотрение творческих отношений Державина и Жуковского с позиции, противоположной описанной выше. Нас будет интересовать прежде всего возможность «обратного» наследования от младшего поэта к старшему. Как мы пытались показать, Державин действительно воспользовался поэтическими открытиями Жуковского в «Вечере», применил их в своих поздних стихах, модифицировав и заявив тем самым о своей полемической по отношению к литературной молодежи позиции. Примером такого полемического освоения опыта Жуковского является послание «Евгению. Жизнь Званская» (подробнее об этом см.

История творческих отношений Державина и Жуковского не исчерпывается эпизодом с «Жизнью Званской». Она начинается с юности Жуковского и переплетается с историей личных контактов двух поэтов. Прежде, чем сосредоточиться на интересующем нас моменте, очертим эту историю в целом.

В пансионе Жуковский усердно подражает поэтическим образцам, в том числе и державинским (например, в одном из ранних стихотворений «Человек»). В 1799 г. вместе с С. Родзянкой он переводит оду «Бог» на французский и с почтительным письмом отправляет автору. Державин откликается четверостишием, в котором рекомендует молодым поэтам следовать «Пиндару русскому, Гомеру» Ломоносову.

Эта выходка стоила мне, однако ж, дорого: меня обнесли винегретом, любимым моим кушаньем [Жуковский в воспоминаниях: 115116].

В 1809 г. Жуковский начинает готовить «Собрание русских стихотворений, взятых из лучших стихотворцев российских

». По предварительной договоренности с Державиным он включает в сборник и ряд его сочинений. Однако после выхода первого выпуска собрания (в 1810-м г.) маститый поэт пишет чрезвычайно раздраженные письма А.

Искусство бессильно; оно никогда не поспеет за гением. Искусство бессильно; оно никогда не поспеет за гением.

Такова биографическая канва отношений двух поэтов, которую вряд ли можно существенно расширить или принципиально уточнить. Совсем иначе обстоит дело, если мы обращаемся к творческим взаимоотношениям Державина и Жуковского. Хорошо известно державинское четверостишие, в котором объявлена передача лиры младшему поэту:

Я ветху лиру отдаю. А я над бездной гроба скользкой Уж, преклоня чело, стою.

Согласно примечанию Я. Грота, этот текст сохранился в черновиках Державина. Но датировка его остается не вполне ясной: Грот отмечает только, что четверостишие «позднейшее» относительно эпиграммы на Жуковского (1811), более точного определения комментатор не дает2. Эта датировка до сих пор является самой распространенной, хотя существует и другая: четверостишие написано на обороте рукописи с авторской датировкой 1808.

Эпизод с вручением «ветхой лиры» интересен не сам по себе, а лишь как симптом общей неясности в картине отношений двух поэтов. На отсутствие исследований о творческих принципах позднего Державина в их соотношении с поэтикой «школы гармонической точности» мы уже указывали. Вопрос о рефлексах державинской лирики в поэзии Жуковского не был предметом глубокого исследования (существующие ограничились констатацией некоторых «одических» элементов в ранних элегиях Жуковского; см., напр., [Серман: 99100], [Западов: 224225]). Признанные исследователями случаи поэтического диалога между Державиным и Жуковским немногочисленны это «ответ» Державина в «Жизни Званской» на элегию Жуковского «Вечер» и попытка создания патриотической поэмы в ответ на «Певца во стане русских воинов». О первом эпизоде нам уже приходилось писать (см. [Фрайман 2004: 5968]). Второй, как нам кажется, практически не разработан и нуждается в подробном описании. В ходе переписки с Державиным по поводу издания «Собрания русских стихотворений » А. И. Тургенев заметил:

Последнее утверждение Тургенева совершенно справедливо: Державин действительно внимательно следил за новой литературой, читал вновь выходящие сочинения, выписывал журналы. Об «истинном таланте» Жуковского он узнал, в частности, из «Вестника Европы», где молодой поэт печатался постоянно со времени публикации «Сельского кладбища» и где был впервые опубликован его «Вечер» (февраль 1807). Внимание к молодому таланту, видимо, поддерживалось внятной для Державина близостью некоторых черт поэтики «Вечера» к его собственным поэтическим приемам. Пейзажные описания в элегии 1806 г., особенно в части колористических деталей следствие державинского воздействия, что было отмечено И. З. Серманом:

Восточных облаков хребты воспламенились; Осыпан искрами во тьме журчащий ключ; В реке дубравы отразились. Эти пейзажи, освещенные то закатным солнцем, то восходящей луной, этот «колеблющийся град», этот зыблющийся блеск луны написаны, говоря образно, красками с державинской пейзажной палитры ([Серман: 100]; курсив автора). Но именно эта относительная схожесть при очевидном расхождении творческих установок и обусловливала, по нашему мнению, полемическое восприятие Державиным достижений Жуковского.

Ю. Н.

Нужно было хоть кому-нибудь передать и стихи, свой гений < >. Поэтому он и сердился на Жуковского Жуковский мог бы ему наследовать [Тынянов: 368369]. Верность тыняновского описания можно доказать на материале лирики Державина начала 1810-х гг.

В это время отношение Державина к Жуковскому осложняется, что мы можем видеть в письме Державина 1813 г.

Сдержанность его объясняется успехом гимна Жуковского. А самого Державина одолевало поэтическое бесплодие, тематизированное в «Гимне лиро-эпическом на прогнание французов из Отечества» (опубликован в октябре 1813):

Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет, Екатерины муза дремлет: То юного царя < > достойно петь Я не могу; младым певцам греметь Мои вверяю ветхи струны, Да черплют с них в свои сердца перуны Толь чистых, ревностных огней, Как пел я трех царей.

Заключительный фрагмент державинского гимна чрезвычайно близок к посвященному Жуковскому четверостишию («ветха лира» здесь распадается на «лиру» и «ветхи струны», повторяется тема угасания вдохновения в преддверии гроба). Таким образом, «Гимн лиро-эпический» становится еще одной попыткой завещания и «передачи лиры» (с более широкой адресацией «младым певцам»). И одновременно он задумывается как финальное произведение, chef dœuvre, последнее доказательство поэтического превосходства. Державин, сочиняя поэму о 12-м годе, по нашему предположению, пытался закрепить свой статус в литературе и придать «правильную» расстановку фигурам в литературной игре (на «русском Парнасе»).

В первое десятилетие XIX в. положение Державина это положение «живого классика», его литературный авторитет был неоспорим (даже драматические опусы не могли поколебать его). Державин нуждался в наследниках, в продолжателях и учениках, что подтверждается неоднократными «вручениями лиры»4.

Еще современники Жуковского единодушно признали новизну «Певца во стане», его несходство с патриотическими одами. Позднее такое мнение было усвоено и исследователями, констатировавшими жанровое новаторство Жуковского, его отход от привычных форм русской батальной поэзии. Необычность жанра «Певца» подтверждается невозможностью однозначного его определения: произведение определяли как «песнь», поэму, балладу, элегию, кантату, похвальную оду (свод мнений см.: [Янушкевич 1983: 16]). Особой удачей Жуковского, обусловившей популярность «Певца», было нахождение особого лирического регистра, «интимизация» военной темы. Сопряжение высокой одической темы и песенной лирики, например, иллюстрируется строфой о «деве красоты»:

Там, там за синей далью Твой ангел, дева красоты, Одна с своей печалью, Грустит, о друге слезы льет; Душа ее в молитве, Боится вести, вести ждет: «Увы! Не пал ли в битве?» И мыслит: «Скоро ль, дружний глас, Твои мне слышать звуки? Лети, лети, свиданья час, Сменить тоску разлуки» [Жуковский: I, 238239].

Это внесение песенного и прямо балладного (сюжет «Людмилы» и «Светланы») элемента в торжественную лирику, действительно, давало ей новое звучание. Но обратим внимание на то, что таким принципиальным смешением разных стилевых и жанровых элементов отличается поэзия Державина в целом и в частности его батальная лирика. В ней мы обнаружим ту же интимизацию военной темы за счет введения любовного сюжета, а также песенную (с «простонародным» и сказочным оттенком) образность и фразеологию. В стихотворении «Осень во время осады Очакова» (1788) появляется лирический эпизод описание «нежной супруги» героя:

Пленира сердцем и лицом, Давно желанного ждет гласа, Когда ты к ней приедешь в дом; < > Спеши, супруг, к супруге верной; Обрадуй ты, утешь ее! Она задумчива, печальна, В простой одежде и власы Рассыпав по челу нестройно, Сидит за столиком в софе; И светлоголубые взоры Ее всечасно слезы льют [Державин: I, 227229].

«Пленира» здесь реальное лицо, супруга Голицына, но в «Осени » поэт придает ей обобщенные черты «чувствительной» лирической героини. Для Державина этот эпизод стихотворения (финальный) имеет принципиальный смысл: героиня «твердит то славу, то любовь», чье тождество в последних стихах подтверждено уравниванием любви и славы в поэзии:

Умножь, умножь еще твой плод! Приди, желанна весть! и лира Любовь и славу воспоет [Державин: I, 229]. Приведенный фрагмент державинского стихотворения дает достаточно четкую параллель к строфе Жуковского о «деве красоты» из «Певца». Параллель усилена и заявленным строфой ранее тождеством любви и славы:

Среди борьбы кровавой, Друзья, святой питайте жар: Любовь одно со славой.

Приведенная параллель может не являться доказательством генетической связи, однако она подтверждает ориентацию Жуковского на Державина, включение в поэтику «Певца» приемов, которые были уже опробованы старшим поэтом. Указания на Державина в «Певце » многочисленны и находятся на разных уровнях текста. Уже был отмечен комментаторами случай цитирования Жуковским старшего поэта в эпизоде, посвященном атаману Платову:

Вождь невредимых, Платов! Твой очарованный аркан Гроза для супостатов. Орлом шумишь по облакам, По полю волком рыщешь, Летаешь страхом в тыл врагам, Бедой им в уши свищешь; Они лишь к лесу ожил лес, Деревья сыплют стрелы; Они лишь к мосту мост исчез; Лишь к селам пышут селы. Ср. в стихотворении «Атаману и войску донскому»:

Но вихрем мчится под тобой.  По камню ль черну змеем черным Ползешь ты в ночь и следу нет; По влаге ль белой гусем белым Плывешь ты в день лишь струйка след; Орлом ли в мгле паришь сгущенной < > Почто ж вепря щетиночерна < > Арканом не схватил поднесь? [Державин: II, 649650] Как мы видим, Жуковский прямо цитирует образы Державина, подражает и лексико-синтаксической организации его текста (короткие конструкции, часто делящие стих; обращение к герою, использование глагольных форм второго лица единственный случай в «Певце», все остальные эпизоды с обращениями к героям, но в третьем лице).

Наконец, «певец» прямо обращается к Державину. В поэме упомянуты два одописца, воспевавшие военные победы Петров и Державин, причем именно второму посвящена целая строфа. Обращение к Державину вполне каноническое: «юный певец» ждет от него отзыва на современные победы, побуждает его «грянуть в струны».

Моя играла лира Вдруг выпал жребий: к знаменам! Прости, и сладость мира, И отчий край, и круг друзей, И труд уединенный, < > Но буду ль ваши петь дела И хищных истребленье? Быть может, ждет меня стрела И мне удел паденье. Но что ж навеки ль смертный час Мой след изгладит в мире? Останется привычный глас В осиротевшей лире5. Несмотря на видимое противопоставление «юного певца» «чадам Муз» («Так, братья, чадам Муз хвала!.. / Но я, певец ваш юный »), в реплике хора они объединены, антитеза «старых и новых» в перспективе снимается:

Их песни жизнь победам; И внуки, внемля их струнам, В слезах дивятся дедам.

Жуковский, таким образом, декларировал преемственность «певца» по отношению к «старцу» с «голосом лебединым»6. В глазах Державина «Гимн лиро-эпический», написанный спустя почти год после «Певца», отвечал на вызов Жуковского и закреплял особенно своим финалом отношения на русском Парнасе. Молодой поэт отдавал Державину должное и как бы заранее принимал на себя роль его наследника еще до передачи лиры в «Гимне»7. Однако реальное положение было иным. Для современников превосходство «Певца во стане » было очевидным; ср., напр., отзыв А. Измайлова в письме к Грамматину, 13 января 1813 г.:

По степени воздействия на читателей, по влиятельности, по роли в формировании патриотической риторики с «Певцом» не может сравниться никакое другое произведение, посвященное «славе 12-го года». Наиболее показательный в этом смысле эпизод отказ Державина «воспеть» всех героев, то есть отказ от организующего принципа «Певца». Жуковский избрал форму поэтической кантаты, не предполагающую сквозного сюжета, в определенном смысле «кумулятивную»8. Державин же пишет сюжетное произведение, которое не просто воспевает героев, а разъясняет смысл совершившихся событий, и поэтому в «Гимне» могут быть представлены лишь ключевые фигуры на театре военных действий:

Достойны войны наших дней. < > Но как исчислить всех героев, Живых и падших с славою средь боев? Почтим Багратионов прах, Он жив у нас в сердцах! [Державин: III, 160]

В «Гимне» упомянуты, кроме Багратиона, лишь трое героев Кутузов, Витгенштейн и Платов (чье описание отсылает к посвященному ему державинскому стихотворению, которое было процитировано в «Певце»). Однако не везде воздействие Жуковского могло быть преодолено. Так же, как и в «Певце во стане», в «Гимне лиро-эпическом» появляются летящие тени в духе Оссиана:

Летящих воздуха волнами, Он видит теней пред очами Святых и наших праотцов, Которы в зведном их убранстве, Безмерной высоты в пространстве [Державин: III, 147]. Особенно близко напоминает Жуковского эпизод с тенями полководцев:

Ношуся вне пределов мира, Где в голубых полях эфира Витает вождей росских сонм. Меж ими там в беседе райской Рымникский, Таврский, Задунайский Между собою говорят [Державин: III, 159].

Ср. в «Певце» полет над полками Святослава, Дмитрия Донского, Петра, Суворова:

Воздушными полками, Их тени мчатся в высоте Над нашими шатрами [Жуковский: II, 226].

Конечно, этот сюжетный эпизод не был изобретением Жуковского. В «Певце во стане» силен «оссианический» колорит9, а упомянутый мотив относится к числу заимствованных из поэм легендарного барда. В России Оссиан ассоциировался как раз с именем Державина, который в своих стихах «акклиматизировал» его на русской поэтической почве10. Отметим, что образ Державина в «Певце» стилизован под образ Оссиана это старец с лирой, воспевающий былые сражения (ср. у современного исследователя: Макферсон «лепит образ поэта-мифа, наделяя его обликом то воина с копьем, мечом и щитом, то (по прошествии многих лет) седовласого старца с лирой, оплакивающего свое одиночество и вспоминающего битвы былых времен» [Вершинин: 159160]). Оссиановские мотивы и образы, как мы видим, являются общими для державинского «Гимна» и «Певца во стане» Жуковского. У последнего они служат отсылкой к более ранним произведениям Державина, указывают на «ученичество» Жуковского. Пользуясь поэтическими находками Державина и при этом апеллируя к «старцу», молодой поэт признавал его первенство в высокой лирике.

В «Гимне», по нашему мнению, «оссианизмы» могли уже вызывать ассоциацию с поэмой Жуковского как самым популярным и актуальным произведением эпохи Отечественной войны. Бывшие ранее одним из «знаков» державинской батальной лирики, эти детали теперь принадлежат иной поэтической традиции традиции, задаваемой «Певцом во стане русских воинов». Наконец, стиль «Гимна» Державина, чрезвычайно архаизирующий, представляется нам также реакцией на популярность поэмы Жуковского. «Песня» неподходящий жанр для воспевания побед русского оружия, осмысляемых Державиным в возвышенно-мистическом ключе. Маститый поэт, когда-то превративший ломоносовскую оду в сюжетное стихотворение, допустивший в ней смешение разных стилистических регистров, теперь в виду новой поэзии возвращается к одической архаике. Это возвращение было в значительной степени инициировано кругом «Беседы любителей русского слова». Державин, поставленный главой круга, должен был доказать превосходство шишковского направления, превзойти карамзиниста Жуковского. Но возвращение оказалось, в общем, мало возможно: Державину никогда не давались стилистическая выдержанность. И в высоко-одическом контексте появляется в финале «Гимна» (как раз перед обращением к молодым поэтам) совершенно элегический фрагмент, напоминающий о герое «Вечера» Жуковского:

Уже за холмы синих туч Спускаешься ты в темны бездны, Твой тускнет блеск любезный, Среди лиловых мглистых зарь И мой уж гаснет жар [Державин: III, 164].

Итак, Державин после знакомства с элегией Жуковского «Вечер» начинает свой поэтический диалог с ним, и «Гимн лиро-эпический» становится частью этого диалога, репликой в нем, равно и сочувственной, и полемической. Продолжая свою поэтическую линию, Державин в то же время усваивает и приемы школы «гармонической точности». Его творчество никогда не было рафинированным в своих теоретических установках: «школа» не превосходила собственно «поэзии», и поэтому усвоение «чужого» не разрушало державинскую поэтику. Относительная неудача с патриотическим гимном 1813 года не остановила попыток Державина идти в ногу с новой литературой и с поэтической модой. В 18121813 гг. поэт пишет несколько баллад: «Жилище богини Фригги», «Новгородский волхв Злогор» и «Северный Амур» (две последние не были окончены). Их генезис описывал Я. Грот:

Именно этот пример мог привлечь на ту же стезю и Державина, который ни в одном роде поэзии не хотел уступать другим пальму первенства, к чему способствовал епископ (впоследствии митрополит) Евгений, который однажды, в письме 1809 г., советовал ему подражать Горацию во всем, «то есть, попытаться бы и в эпистоле и в сатире, дабы и в сем не уступить римскому певцу» [Державин: II, 120]. Именно этот пример мог привлечь на ту же стезю и Державина, который ни в одном роде поэзии не хотел уступать другим пальму первенства, к чему способствовал епископ (впоследствии митрополит) Евгений, который однажды, в письме 1809 г., советовал ему подражать Горацию во всем, «то есть, попытаться бы и в эпистоле и в сатире, дабы и в сем не уступить римскому певцу» [Державин: II, 120].

Опираться только на выкладки Грота было бы рискованно, но факт ориентации Державина в его балладах на новейшие произведения балладника-Жуковского можно доказать, если мы обратимся к балладе о новгородском волхве.

Державин начал писать эту балладу 13 марта 1813 г. в Петербурге, построив ее сюжет на некоторых преданиях и «мнимо-древних» (по Гроту: [Державин: II, 181]) стихотворениях. Имя Злогора появляется у поэта еще в «Жизни Званской» (1807), где оно упомянуто в связи с местной легендой о волхве, похороненном под холмом, на котором любил сидеть хозяин Званки. Теперь этот мифологический (точнее мифический) персонаж приобрел свое сюжетное пространство. Злогор, совершивший множество злодеяний при жизни, не может обрести покоя после смерти и скитается, совершая новые и новые злодейства. Баллада, хотя и повествует исключительно о безобразиях и преступлениях героя, не лишена комизма:

Но слух так страшен был о нем, Что люди добрые, по смерти В гроб положивши ниц лицом, Так спрятали его в могилу, Чтоб им не вреден был тиран, Осинов кол ему вбив с тылу, Над ним насыпали курган.

Но он и по своей кончине

В куту Кикиморой незримой При жизни Злогор совершал гораздо более существенные злодейства: препятствовал крещению новгородцев, противился введению законов Ярослава, покровительствовал бунтовщикам Марфе Посаднице и Вадиму. По многим признакам державинская баллада напоминает литературные сказки екатериниской эпохи, но автор дает ей жанровое определение «баллада», ранее у него не встречавшееся. Появление такого определения, видимо, объясняется внезапной популярностью жанра, точнее новой разновидности этого жанра, представленной балладами Жуковского. В январе 1813 г. в «Вестнике Европы» опубликована «Светлана», а двумя годами ранее в том же журнале была напечатана первая часть «Двенадцати спящих дев» баллада «Громобой». Сюжет последней, как мы полагаем, и натолкнул Державина на мысль о балладной обработке местной легенды.

Но у Державина баллада приобретает свой особенный смысл: она становится политической сатирой. После поражения Наполеона в Отечественной войне 1812 г. поэт начинает несколько стихотворений, в ироническом ключе изображающих французского императора.

Мы хотим обратить внимание на незамеченное другими исследователями наблюдение Я. Грота: комические опыты Державина о Наполеоне составляют дополнение к высокоторжественному «Гимну лиро-эпическому». Развивая эту мысль, можем предположить, что такая «дополнительность» была в авторской интенции. Кроме «Злогора», к балладам у Державина отнесено оставшееся в рукописи стихотворение «Северный Амур» (1814):

Галл, разбойник озорной, Чтоб добычи взять богаты, Дерзко в Русь взвился войной. < >

Но узрел лишь он, проклятый,

Но Киргиз был за стеной: По нашему мнению, сходство с балладой о Злогоре здесь вполне очевидно. Обе «баллады» сказочные и одновременно аллюзионные, обе используют мифологические образы и мотивы, обе выдержаны в «простонародном» стиле. Обратив внимание на актуальный жанр, Державин наполнил его своим содержанием не лирическим, а политическим.

Кроме перечисленных выше «Злогора», «Жилища богини Фригги» и «Северного Амура», поэт назвал балладой стихотворение «На возвращение императрицы Елисаветы Алексеевны из чужих краев, ноября 30 дня 1815 года» [Державин: III, 229]. Жанровое определение в рукописи снабжено пояснением «баллада или застольная песнь». В одно время с балладами появляется у Державина и несколько «романсов», не похожих на традиционные произведения в этом жанре. Романсами названы в рукописи «Царь-девица» (1812) и «Горе-богатырь», сюжетно и стилистически весьма сходные с державинскими балладами и также с политическим подтекстом.

Комментарии к вопросу мы находим у Грота, приводящего высказывания как самого поэта, так и его собеседника Евгения Болховитинова. Он отмечал, что смешение двух названных жанров свойственно не только Державину, а эпохе в целом, и в доказательство привел их описание в теории Эшенбурга (cм. Примечания Грота к «Царь-девице» [Державин: III, 117121], а также [Грот: 614]). Эшенбург объединял балладу и романс под общим определением песни, от других разновидностей песни их отличает смешанная природа: по содержанию они относятся к повествовательной поэзии, по форме к лирической. Различие между балладой и романсом Эшенбург видел в характере основного происшествия: в первой оно трагическое, во втором комическое. Я. Грот считает, что Державин разделял такое понимание двух жанров, однако мы видим, что тот же «Северный Амур» лишен какого бы то ни было «трагизма» и, соответственно, предположения Грота не вполне справедливы. Скорее мы можем согласиться с другим высказыванием Я. Грота, сближающим державинские опыты баллады и романса с «народной поэзией». Судя по имеющемуся материалу, Державин разрабатывал эти жанры, отталкиваясь от сборников Чулкова, Попова и Ключарева. В «Рассуждении о лирической поэзии» он писал:

Из переписки же Державина с Евгением Болховитиновым 1809 г. можно заключить, что поэт считал «древние русские стихотворения» (из сборника Ключарева) «северными балладами или романсами».

Именно популярность немногочисленных еще (к 181213 гг.

Здесь можно отметить необычное явление: «домашняя поэзия» Жуковского («долбинские стихотворения» прежде всего; см., напр.: [Фрайман 2002: 97108]) разительно напоминает баллады и романсы Державина с их стилистическими контрастами, совмещением поэтической лексики и бытовых сюжетов и «галиматьей».

Итак, обращение к проблеме творческих взаимоотношений Державина и Жуковского позволяет сделать нам некоторые заключения. В начале 1810-х Державин оказывается в парадоксальной ситуации, когда еще не переданная им формально «лира» уже подхвачена Жуковским, а сам признанный первый поэт смещен с вершины русского Парнаса. ПРИМЕЧАНИЯ 1 В частности, Державин пишет:

по: [Грот: 617]). по: [Грот: 617]).

2 Не вполне определенно Грот относит «передачу лиры» к периоду после создания Жуковским «Певца во стане »: «Державин, отдавая полную справедливость высокому таланту певца во стане русских воинов < > набросал на одной из своих рукописей четверостишие » [Грот: 619]. 3 Намек слишком прозрачный: Державин впервые выступил в печати в 1773 г., будучи 30 лет от роду, а известность пришла к нему после оды «К Фелице» (1782). 4 Ю. Н. Тынянов проницательно связал державинский поиск поэтических наследников с поиском наследников номинальных: у Державина не было детей, и он неоднократно предлагал выбранным им людям унаследовать его фамилию («имя» не должно было умереть во всех смыслах; [Тынянов: 368369]). 5 Ср. в «Вечере» (1806):

Быть другом мирных сел, любить красы природы, Дышать под сумраком дубравной тишиной И, взор склонив на пенны воды,

Творца, друзей, любовь и счастье воспевать. 6 Эту поэтическую деталь можно расценивать как отсылку к державинскому «Лебедю» (1804). 7 Здесь несущественен вопрос о датировке четверостишия «Тебе в наследие, Жуковский », потому что оно, вне зависимости от времени создания, осталось в черновиках Державина и широкой публике не могло быть известно. 8 Действительно, «Певец» дополнялся отдельными эпизодами в ходе своей творческой истории, сюжетная композиция этим не нарушалась.

9 Это у Жуковского не первый опыт приобщения к оссианической традиции, применительно к военной теме она использована еще в 1806 г., в «Песни барда над гробом славян-победителей» (с тем же мотивом явления теней). Фигура Карамзина здесь также важна, но карамзинское увлечение Оссианом было недолгим, и к концу 1790-х отзывы о шотландском барде приобретают даже иронический оттенок (см. 10 Ю. Д. Левин в статье «Оссиан в России» отметил, что свой перевод «Сельмских песен» Карамзин посвятил именно Державину, что указывает, по разделяемому нами мнению исследователя, на очевидную для современников связь его с оссианизмом [Левин: 511]. Державин переводил Оссиана (1794 поэма «Карик-тура»), но существеннее то, что он усвоил образность его поэм. Ю. Д. Левин отмечает влияние Оссиана в одах «На взятие Варшавы», «На взятие Измаила», «На победу в Италии», «На переход Альпийских гор», стихотворении «На кончину Ольги Павловны», но более всего в оде «Водопад» [Левин: 509511]. ЛИТЕРАТУРА Державин: Державин Г. Р. Сочинения / С объяснительными прим. Я. Грота. СПб., 18681878. Жуковский: Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 19992000. Т. 12.

Вершинин: Вершинин И. Г. Оссиан: поэт-миф, созданный Макферсоном // Вестник ОГУ: Гуманитарные науки. Грот: Грот Я. Жизнь Державина. М., 1997. Западов: Западов В. А. Гаврила Романович Державин: Биография. М., 1965. Левин: Левин Ю. Д. Оссиан в России // Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. Л., 1983. Серман: Серман И. З. Державин. М., 1958. Тынянов: Тынянов Ю. Н. Пушкин. Л., 1976. Фрайман 2002: Фрайман Т. Творческая стратегия и поэтика В. А. Жуковского (1800-е начало 1820-х годов). Тарту, 2002. Фрайман 2004: Фрайман Т. Об одном случае скрытой литературной полемики (Жуковский в «Жизни Званской» Державина) // Лотмановский сборник. 3. М., 2004. С. 5968. Янушкевич: Янушкевич А. С. Жанровый состав лирики Отечественной войны 1812 года и «Певец во стане русских воинов» В. А. Жуковского // Проблемы метода и жанра. Томск, 1983. Вып. 9. * Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию В.  А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева / Ред. Л. Киселева. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. С. 929. А. Жуковского и 200-летию Ф. И. Тютчева / Ред. Л. Киселева. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. С. 929.

© Татьяна Фрайман, 2004. Дата публикации на Ruthenia 14/01/05. |

|

К вопросу о проблематике и поэтике стихотворений Г.

Р. Державина — Информио

Р. Державина — ИнформиоВ поэзии Державина намечаются два пути преодоления гнетущей мысли о смерти. Один из них — традиционный путь религиозных утешений. Религиозные мотивы занимают немалое место в поэзии «воспитанного в страхе божием» Державина. Но, наряду с религиозной резиньянцией, с патетическим оспариванием «слепых света мудрецов» — философов — материалистов XVIII века, у Державина звучат и мотивы скептического отношения, к обещаниям религии. Недаром одно из его стихотворений называется «Успокоенное неверие» (1779). А о том, что успокоено оно было недостаточно прочно, красноречиво свидетельствуют знаменитые, проникнутые горьким сомнением строки в написанной, видимо, почти сразу же вслед за этим оде «На смерть князя Мещерского»:

Здесь персть твоя, а духа нет. Где ж он?- Он там,- Где там?- Не знаем.

Мы только плачем и взываем:

«О, горе нам, рожденным в свет!»1

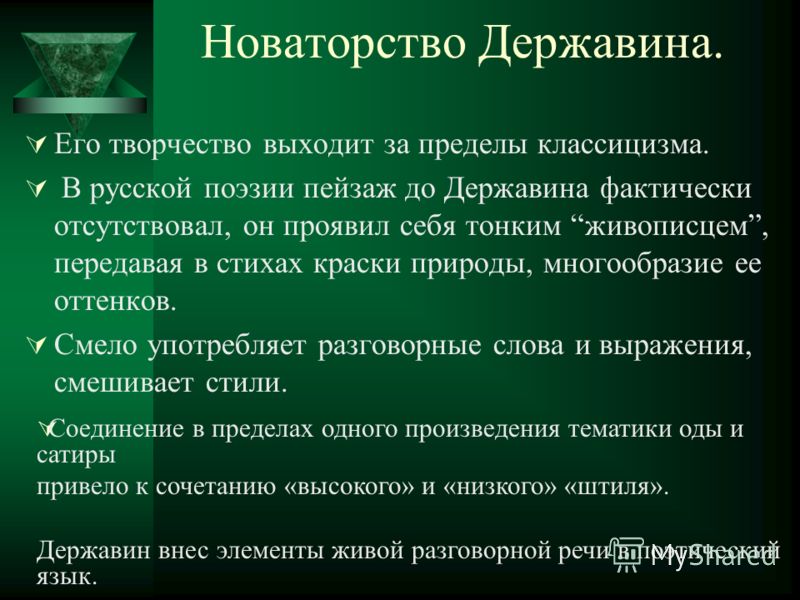

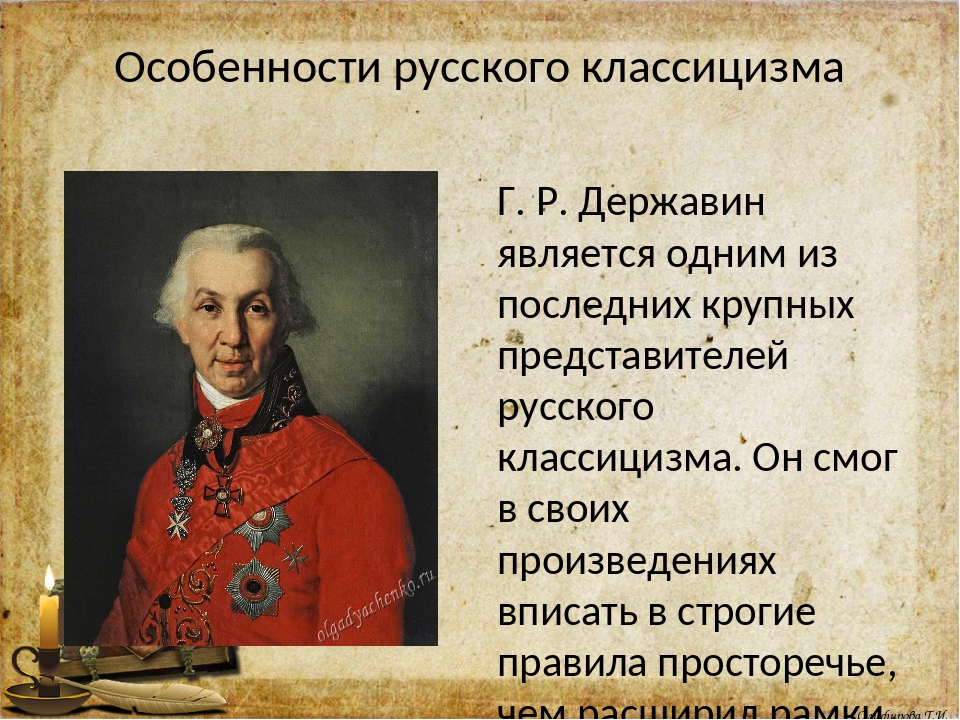

Как считал сам Гавриил Романович, его собственная настоящая поэтическая деятельность началась с 1779 года. Когда он окончательно отказался от попыток подражания своим поэтическим кумирам. В 1805 году, создавая автобиографическую записку и называя себя в ней третьим лице, Державин так определил смысл происшедшего в его позиции перелома: «Он в выражении и стиле старался подражать г. Ломоносову, но, не хотев парить, не мог выдержать постоянно, красивым набором слов, свойственного единственному российскому Пиндару великолепия и пышности. А для того с 1779 года избрал он совсем другой путь»2.

Когда он окончательно отказался от попыток подражания своим поэтическим кумирам. В 1805 году, создавая автобиографическую записку и называя себя в ней третьим лице, Державин так определил смысл происшедшего в его позиции перелома: «Он в выражении и стиле старался подражать г. Ломоносову, но, не хотев парить, не мог выдержать постоянно, красивым набором слов, свойственного единственному российскому Пиндару великолепия и пышности. А для того с 1779 года избрал он совсем другой путь»2.

Именно контрастным соотношением элементов взаимопроникающих одических и сатирических мирообразов, контраста жанра и стиля, контрастом понятийным отличается лирика Державина в тот момент, когда его поэтический голос набирает силу и происходит становление индивидуальной поэтической манеры в русле общий тенденции русской литературы 1760-1780-х годов к синтезу ранее изолированных жанров и взаимопроникновению противоположных по иерархии жанрово-стилевых структур.

Первый пример такого синтетического жанрового образования в лирике Державина предлагает ода «На смерть князя Мещерского» (1779). Тема смерти и утраты — традиционно элегическая, и в творчестве самого писателя последующих лет она будет находить как вполне адекватное жанровое воплощение (проникновенная элегия на смерть первой жены Державина, Екатерины Яковлевны, написанная в 1794 году), так и травестированное: тема смерти, при всем своем трагизме, всегда осознавалась и воплощалась Гавриилом Романовичем контрастно. Так, может быть, одно из самых характерных для державинского стиля поэтического мышления стихотворений, сжато демонстрирующее в четырех стихах неповторимость его поэтической манеры, тоже написано на смерть: «На смерть собачки Милушки, которая при получении известия о смерти Людовика XVI упала с колен хозяйки и убилась до смерти» (1793):

Тема смерти и утраты — традиционно элегическая, и в творчестве самого писателя последующих лет она будет находить как вполне адекватное жанровое воплощение (проникновенная элегия на смерть первой жены Державина, Екатерины Яковлевны, написанная в 1794 году), так и травестированное: тема смерти, при всем своем трагизме, всегда осознавалась и воплощалась Гавриилом Романовичем контрастно. Так, может быть, одно из самых характерных для державинского стиля поэтического мышления стихотворений, сжато демонстрирующее в четырех стихах неповторимость его поэтической манеры, тоже написано на смерть: «На смерть собачки Милушки, которая при получении известия о смерти Людовика XVI упала с колен хозяйки и убилась до смерти» (1793):

Увы, сей день с колен Милушка И с трона Людвиг пал,- Смотри,

О смертный! Не все ль судьб игрушка — Собачки и цари?3

Равноправие всех фактов жизни в эстетическом сознании Державина делает для него возможным немыслимое — объединение абсолютно исторического происшествия, значимого для судеб человечества в целом (казнь Людовика XVI во время Великой французской революции) и факта абсолютно частной жизни (горестная участь комнатной собачки) в одной картине мира, где все живое и живущее неумолимо подвержено общей судьбе: жить и умереть. Так, поэтический экспромт, воспринимаемый как озорная шутка, оказывается чревато глубоким философским смыслом. И неудивительно, что, обратившись к теме смерти в 1779 году, Державин на традиционно элегическую тему написал глубоко эмоциональную философскую оду.

Так, поэтический экспромт, воспринимаемый как озорная шутка, оказывается чревато глубоким философским смыслом. И неудивительно, что, обратившись к теме смерти в 1779 году, Державин на традиционно элегическую тему написал глубоко эмоциональную философскую оду.

«На смерть князя Мещерского» — всестороннее воплощение контрастности державинского поэтического мышления, в принципе не способного воспринимать мир однотонно, одноцветно, однозначно. Первый уровень контрастности, который, прежде всего, бросается в глаза, — это контрастность понятийная. Все стихотворение Державина выстроено на понятийных и тематических антитезах: «Едва увидел я сей свет, // Уже зубами смерть скрежещет», «Монарх и узник — снедь червей»; «Приемлем с жизнью смерть свою, // На то, чтоб умереть, родимся»; «Где стол был яств, там гроб стоит»; «Сегодня Бог, а завтра прах»4 — все эти чеканные афоризмы подчеркивают центральную антитезу стихотворения: «жизнь — смерть», части которой, как будто бы противоположны по смыслу; «вечность» — бессмертие, «смерть» — небытие, конец; оказываются уподоблены друг другу в ходе развития поэтической мысли Державина: «Не мнит лишь смертный умирать // И быть себя он вечным чает» — «Подите счастьи прочь возможны, // Вы все пременны здесь и ложны: // Я в дверях вечности стою»3.

И если способом контрастного противопоставления понятий писатель достигал единства поэтической мысли в своей философской оде, то единство ее текста определяется приемами повтора и анафоры, которые на композиционном уровне объединяют сходными зачинами стихи, содержащие контрастные понятия, а также сцепляют между собой строфы по принципу анафорического повтора от последнего стиха предыдущей строфы к первому стиху последующей:

И бледна смерть на всех глядит.

Глядит на всех — и на царей,

Кому в державу тесны миры,

Глядит на пышных богачей,

Что в злате и в сребре кумиры;

Глядит на прелесть и красы,

Глядит на разум возвышенный,

Г лядит на силы дерзновенны И точит лезвие косы.6

Причем сам по себе прием анафоры оказывается, в плане выразительных чувств — средств, контрастно противоположным приему антитезы, функциональному в пределах одного стиха или одной строфы, тогда как анафора действует на стыках стихов и строф.

Контрастность словесно-тематическая и контрастность выразительных средств — приемов антитезы и анафоры, дополнено в оде «На смерть князя Мещерского» и контрастностью интонационной. Стихотворение в целом отличается чрезвычайной эмоциональной насыщенностью, и настроение трагического смятения и ужаса, заданное в первой строфе:

Стихотворение в целом отличается чрезвычайной эмоциональной насыщенностью, и настроение трагического смятения и ужаса, заданное в первой строфе:

Глагол времен! Металла звон!

Твой страшный глас меня смущает,

Зовет меня, зовет твой стон,

Зовет — и к гробу приближает -7

к концу стихотворения нагнетается до невыносимости, заставившей Белинского воскликнуть: «Как страшна его ода «На смерть князя Мещерского»: кровь стынет в жилах..!»8. Но вот последняя строфа — неожиданный вывод, сделанный поэтом из мрачного поэтического зрелища всеполагающей смерти и контрастирующей с ним своей эпикурейски — жизнерадостной интонацией:

Сей день иль завтра умереть,

Перфильев! должно нам конечно:

Почто ж терзаться и скорбеть,

Что смертный друг твой жил не вечно?

Жизнь есть небес мгновенный дар;

Устрой ее себе к покою И с чистою твоей душою Благословляй судеб удар.9