О русском сентиментализме

О русском сентиментализмеСентиментализм — литературное направление, которое ставило своей целью пробудить чувствительность в человеке. Сентиментализм обратился к описанию человека, его чувств. Сентиментализм открыл, что человек, сострадая ближнему, помогая ему, разделяя его горести и печали, может испытывать чувство удовлетворения.

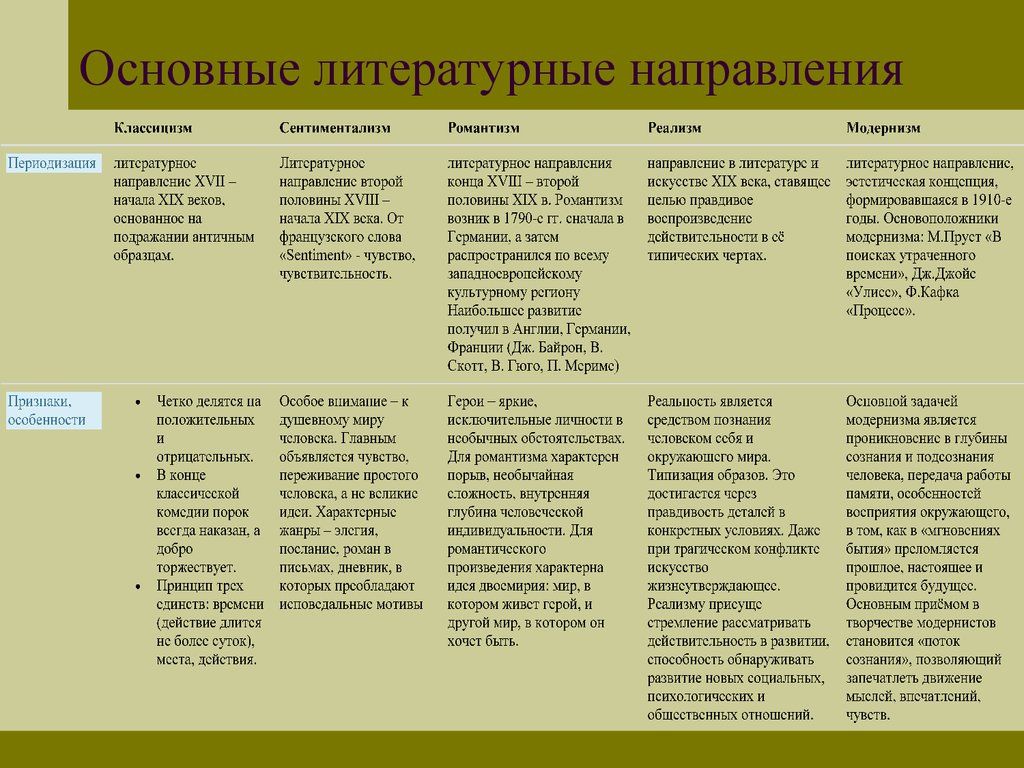

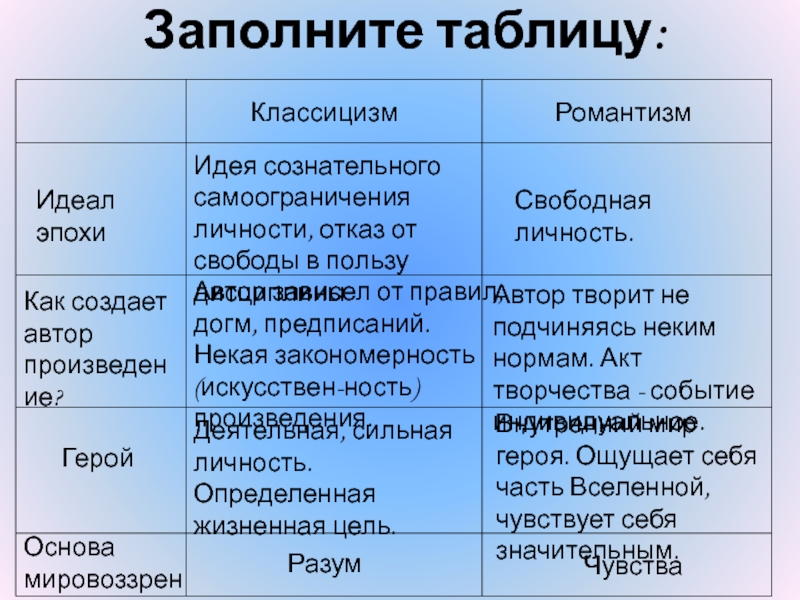

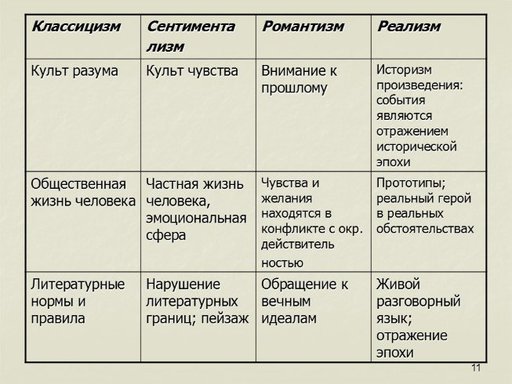

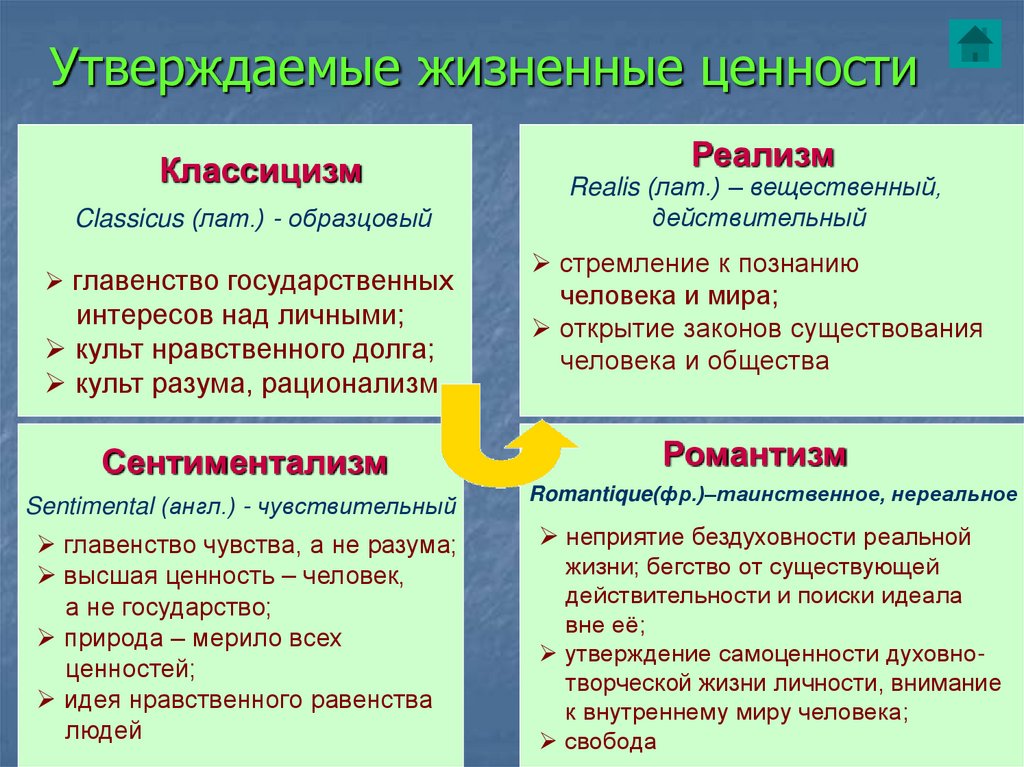

Велико было историческое противостояние сентиментализма классицизму. Классицизм основан на культе разума. Страшные события Французской революции, которой закончился блистательный век Просвещения, заставили усомниться в главенстве разума в человеческой природе. «Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?» — спрашивает своего героя Карамзин («Бедная Лиза»). Чувство было провозглашено основой человеческой личности. Сентименталисты считали, что, воспитав в человеке чувствительность, способность откликаться на чужую боль, можно победить зло.

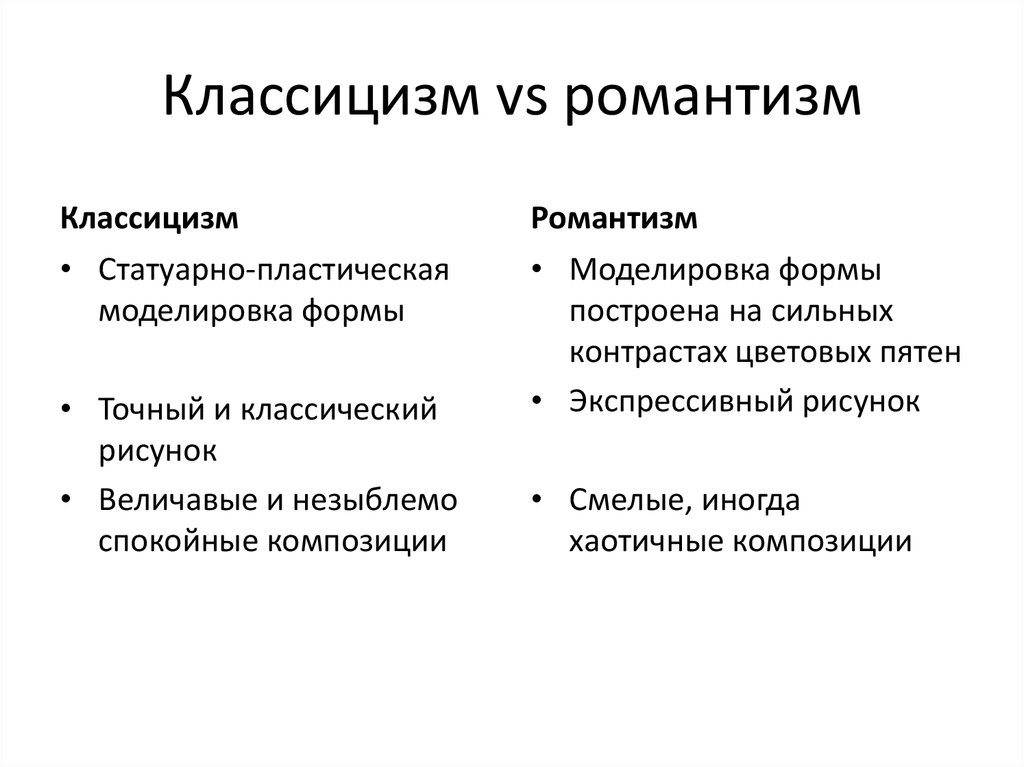

Герои произведений сентименталистов — простые люди с богатым духовным миром. Они часто проливают слёзы, вздыхают, ахают — не только женщины, но и мужчины, и нам, живущим в XXI веке, такое поведение кажется немного смешным. Но обратим внимание на те изменения в изображении личности, которые являются совершенно новыми по сравнению с эстетикой классицизма. В классицизме герой воплощает в себе всеобщее — в сентиментализме герой приобретает индивидуальность. Чтобы изобразить индивидуальность, необходимо вглядеться пристально в черты характера — так зарождается психологизм.

Они часто проливают слёзы, вздыхают, ахают — не только женщины, но и мужчины, и нам, живущим в XXI веке, такое поведение кажется немного смешным. Но обратим внимание на те изменения в изображении личности, которые являются совершенно новыми по сравнению с эстетикой классицизма. В классицизме герой воплощает в себе всеобщее — в сентиментализме герой приобретает индивидуальность. Чтобы изобразить индивидуальность, необходимо вглядеться пристально в черты характера — так зарождается психологизм.

Писатель-сентименталист создаёт в своём произведении особый образ — образ автора-рассказчика. В классицизме авторская позиция — объективность. В сентиментализме писатель стремиться высказать собственное отношение к описываемым событиям, образ автора-рассказчика индивидуализируется. В статье «Что нужно автору» Н. М. Карамзин писал: «Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода человеческого — и если сердце твоё не обольётся кровию, оставь перо, — или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей».

В сентиментализме были заложены различные тенденции, которые в разной степени проявляли себя в литературе разных стран.

Демократические тенденции наиболее полно проявились во французском и немецком сентиментализме, что соответствовало социальной обстановке того времени (приближение революции во Франции). В русском сентиментализме эта тенденция менее выражена, хотя присутствует в произведениях Карамзина и молодого Жуковского.

Дня России, где эпоха Просвещения началась позже и в результате оказалась намного короче, чем в европейских странах, наиболее актуальными оказались просветительские тенденции сентиментализма, которые проявились, например, в «Письмах русского путешественника» Карамзина и в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева, в дидактическом, нравоучительном характере басен Дмитриева, в обращении к исторической тематике в повестях Карамзина, во внимании к природе в произведениях молодого Жуковского.

Основные черты российского сентиментализма: просветительские тенденции, совершенствование литературного языка (введение разговорных форм, просторечия).

На этой странице искали :

- все о сентиментализме

- сравнение классицизма и сентиментализма

- достижения литературы

- конспект сентиментализм

- сентиментализм

Сентиментализм. Карамзин «Бедная Лиза» 9 класс онлайн-подготовка на Ростелеком Лицей

Эпоха сентиментализма в русской литературе

Мы поговорим о следующей эпохе после Просвещения и о том, как она проявила себя в русском культурном пространстве.

Эпоха Просвещения строилась на воспитании чувств. Если мы полагаем, что чувства можно воспитывать, то в какой-то момент мы должны допустить, что воспитывать их необязательно. Нужно проявить внимание и довериться им. То, что считали раньше опасным, вдруг окажется важным, способным дать нам импульс к развитию. Так произошло во время перехода от эпохи Просвещения к сентиментализму.

Сентиментализм – в переводе с французского «чувство».

Сентиментализм предложил не просто воспитывать чувства, а считаться с ними, доверять им.

Сквозная тема классицизма в европейской культуре – борьба долга и чувства.

Сквозная тема сентиментализма – разум не всесилен. И мало воспитывать чувства, нужно им довериться, даже если кажется, что это разрушает наш мир.

Сентиментализм в первую очередь проявил себя в литературе как классицизм в архитектуре и театре. Это не случайно, ведь слово «сентиментализм» связано с передачей оттенков чувств. Архитектура оттенки чувств не передает, в театре они не так важны, как представление в целом. Театр – «быстрое» искусство. Литература может быть медленной и передавать оттенки, именно поэтому идеи сентиментализма реализовались с большей силой.

В романе Жан-Жака Руссо «Новая Элоиза» описаны ситуации, немыслимые в предшествующие эпохи, – дружба мужчины и женщины. Эта тема обсуждается всего пару столетий. Для эпохи Руссо вопрос колоссальный, но ответа тогда не было. Эпоха сентиментализма сосредоточена на тех чувствах, которые не вписываются в теорию и противоречат идеям классицизма.

Анализ произведения «Бедная Лиза» Николая Карамзина

В истории русской литературы первым ярким писателем сентименталистом стал Николай Михайлович Карамзин (см. рис. 1).

Рис. 1. Николай Михайлович Карамзин

Мы с вами говорили о его «Письмах русского путешественника». Попробуйте сравнить это произведение с «Путешествием из Петербурга в Москву» Александра Николаевича Радищева. Найдите общее и различное.

Обратите внимание на слова с «со»: сочувствие, сострадание, собеседник. Что общего между революционным Радищевым и сентиментальным Карамзиным?

Вернувшись из своего путешествия и написав «Письма русского путешественника», которые вышли в 1791 г., Карамзин приступает к изданию «Московского журнала», где в 1792 г. появляется небольшая повесть «Бедная Лиза». Произведение перевернуло всю русскую литературу, определило ее ход на долгие годы. Рассказ в несколько страниц отозвался во множестве классических русских книг, от «Пиковой дамы» до романа Достоевского «Преступление и наказание» (образ Лизаветы Ивановны, сестры старухи-процентщицы).

Карамзин, написав «Бедную Лизу», вошел в историю русской литературы (см. рис. 2).

Рис. 2. Г.Д. Епифанов. Иллюстрации к повести «Бедная Лиза»

Это история о том, как дворянин Эраст обманул бедную крестьянку Лизу. Он обещал на ней жениться и не женился, пытался от нее окупиться. Девушка покончила с собой, а Эраст, сказав, что ушел на войну, связал узы с богатой вдовой.

Таких историй еще не было. Карамзин многое меняет.

В литература XVIII века все герои делятся на хороших и плохих. Карамзин начинает повесть с того, что все неоднозначно.

Раннее авторы рассказывали о событиях, Карамзин говорит о самом себе и своих переживаниях.

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели – куда глаза глядят – по лугам и рощам, по холмам и равнинам.

Николай Карамзин

Мы встречаемся с сердцем рассказчика до того, как увидели героев. Прежде в литературе была привязка персонажей к месту. Если это идиллия, события разворачивались на лоне природы, а если нравоучительная повесть – то в городе. Карамзин с самого начала ставит героев на границу между деревней, где живет Лиза и городом, где живет Эраст. Трагическая встреча города и деревни и есть предмет его повести (см. рис. 3).

Прежде в литературе была привязка персонажей к месту. Если это идиллия, события разворачивались на лоне природы, а если нравоучительная повесть – то в городе. Карамзин с самого начала ставит героев на границу между деревней, где живет Лиза и городом, где живет Эраст. Трагическая встреча города и деревни и есть предмет его повести (см. рис. 3).

Рис. 3. Г.Д. Епифанов. Иллюстрации к повести «Бедная Лиза»

Карамзин вводит то, чего никогда не было русской литературе, – тему денег. В построении сюжета «Бедной Лизы» деньги играют колоссальную роль. Отношения Эраста и Лизы начинаются с того, что дворянин хочет купить у крестьянки цветы не за пять копеек, а за рубль. Герой делает это с чистым сердцем, но он измеряет чувства в деньгах. Далее, когда Эраст бросает Лизу и когда случайно встречает ее в городе, он от нее откупается (см. рис. 4).

Рис. 4. Г.Д. Епифанов. Иллюстрации к повести «Бедная Лиза»

Но ведь и Лиза перед тем, как покончить с собой, оставляет матери 10 империалов. Девушка уже заразилась городской привычкой к пересчету денег.

Девушка уже заразилась городской привычкой к пересчету денег.

Финал повести невероятен для той поры. Карамзин говорит о смерти героев. И в русской литературе, и в европейской о смерти любящих героев говорилось неоднократно. Сквозной мотив – влюбленные объединились после смерти, как Тристан и Изольда, Петр и Феврония. Но чтобы самоубийца Лиза и грешник Эраст примирились после смерти – было невероятным. Последняя фраза повести: «Теперь, может быть, они примирились». Уже после финала Карамзин рассказывает о самом себе, о том, что происходит в его сердце.

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Рассказчик оказывается не менее важным участником литературного действия, чем его герои. Все это было невероятно ново и свежо.

Мы говорили, что древнерусская литература ценила не новизну, а соблюдение правил. Новая литература, одним из проводников которой оказался Карамзин, наоборот, ценит свежесть, взрыв привычного, отказ от прошлого, движение в будущее. И Николаю Михайловичу это удалось.

Новая литература, одним из проводников которой оказался Карамзин, наоборот, ценит свежесть, взрыв привычного, отказ от прошлого, движение в будущее. И Николаю Михайловичу это удалось.

Называется произведение «Бедная Лиза», оценка автора содержится в названии произведения. Карамзин рассказывает о жизни сердца, о борьбе Лизы и Эраста и о конфликтах, в которые они вступают.

Домашнее задание

- Полный текст повести «Бедная Лиза».

- Мультфильм по повести М.Н. Карамзина.

- Видео о творческом пути М.Н. Карамзина.

Посмотрите другие уроки о М.Н Карамзине и его творчестве, размещенные на сайте «InternetUrok.ru»:

- «Творческий путь Николая Карамзина»;

- «М.Н. Карамзин. «Бедная Лиза». Обзорный урок»;

- «Повесть «Бедная Лиза» Николая Карамзина. Подробный анализ»;

- «Н.М. Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм»;

- «»Бедная Лиза». Внутренний мир героев. Роль пейзажа».

Расцвет классицизма и романтизма

Определение эпохи.

Музыку конца восемнадцатого века часто называют «классической», но этот термин проблематичен по нескольким причинам. Подобно композиторам позднего Возрождения и раннего барокко, великие деятели этой классической эпохи, Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и юный Людвиг ван Бетховен, не подражали музыке классической античности, поскольку для них сохранилось мало древней музыки. подражать. Скорее использование термина «классический» для описания их музыки развилось в девятнадцатом веке среди тех, кто видел в этих композиторах музыкальный язык, выражающий гармонию, баланс и идеализированное чувство красоты, ценности, которые в то время считались очень отличается от более эмоционального и бунтарского духа, характерного для произведений ранних романтиков, движения, которое долгое время считалось заменой «классическому» стилю после 1800 года. Таким образом, термин «классический» в этом смысле стал суммировать различия между музыкой этой короткой эпохи и предшествовавшим ей периодом барокко, а также эпохой романтизма, которая вскоре последовала за ней. Такое легкое обобщение оказалось трудно выдержать при ближайшем рассмотрении, поскольку более поздние исследования показали, что многие европейские композиторы в конце восемнадцатого века не полностью отказались от методов и форм, на которые долгое время полагались композиторы эпохи барокко. Не все переняли элегантную простоту и уравновешенность, типичные для произведений Моцарта или Гайдна. Этот классический стиль был распространен только среди определенных групп композиторов, особенно тех, которые жили и работали в столице Австрии Вене и ее окрестностях в конце восемнадцатого века, а также среди художников, которые подражали своему музыкальному языку по всей Европе. Обозначение этого периода как «классического» оказывается столь же проблематичным, поскольку даже в произведениях двух высших образцов классического стиля — Гайдна и Моцарта — присутствуют элементы, предвещающие более бурный романтизм начала девятнадцатого века. В результате термин «классический» в последние годы стал ассоциироваться только с особым музыкальным стилем, популярным среди венских композиторов и их подражателей по всей Европе в течение относительно короткого периода в конце восемнадцатого века.

Такое легкое обобщение оказалось трудно выдержать при ближайшем рассмотрении, поскольку более поздние исследования показали, что многие европейские композиторы в конце восемнадцатого века не полностью отказались от методов и форм, на которые долгое время полагались композиторы эпохи барокко. Не все переняли элегантную простоту и уравновешенность, типичные для произведений Моцарта или Гайдна. Этот классический стиль был распространен только среди определенных групп композиторов, особенно тех, которые жили и работали в столице Австрии Вене и ее окрестностях в конце восемнадцатого века, а также среди художников, которые подражали своему музыкальному языку по всей Европе. Обозначение этого периода как «классического» оказывается столь же проблематичным, поскольку даже в произведениях двух высших образцов классического стиля — Гайдна и Моцарта — присутствуют элементы, предвещающие более бурный романтизм начала девятнадцатого века. В результате термин «классический» в последние годы стал ассоциироваться только с особым музыкальным стилем, популярным среди венских композиторов и их подражателей по всей Европе в течение относительно короткого периода в конце восемнадцатого века.

Восемнадцатый век и понятие музыкальной «классики».

Использование термина «классический» проблематично и по другим причинам. В восемнадцатом веке возник современный феномен музыкальной публики для серьезной музыки. Около 1700 года те, кто посещал концерты и оперы или слушал музыку в церкви, ожидали услышать новую музыку. Крупные общественные мероприятия того времени требовали оригинальной музыки; эти композиции могли играть еще несколько лет, но вскоре их заменят новые, как и ожидали слушатели популярной музыки. В оперных театрах того времени тоже немного произведений сохранилось в репертуаре большинства трупп более чем на несколько лет. На протяжении восемнадцатого века происходили важные изменения в том, как люди думали о музыке и слушали ее. Сначала в Англии, а затем и в других частях Европы многие стали ценить великих композиторов начала восемнадцатого века и искали

продолжать выполнять свои работы. Английское общество под названием «Концерт древней музыки», основанное в Лондоне в 1776 г.

Музыкальные центры Европы.

С восемнадцатого века поклонники европейской серьезной музыки полагались на термин «классическая» двумя способами; они использовали его для обозначения всего музыкального сочинения, написанного в западной традиции, которое заслуживает серьезного прослушивания в любую эпоху, так же как они также использовали это слово для описания короткого периода в конце восемнадцатого века, когда господствовали элегантные, простые и сбалансированные работы таких фигур, как Гайдн и Моцарт.

Небольшой город Мангейм, например, был столицей юго-западной немецкой земли Рейнланд-Пфальц и, несмотря на свои размеры, был одним из крупнейших центров музыкальных инноваций того времени. Моцарт, Гайдн и другие великие венские композиторы были в курсе музыкальных событий, которые там происходили, и писали произведения для великих виртуозов, входивших в знаменитый городской оркестр. Композиторы города, признанные еще в конце восемнадцатого века «мангеймской школой», разработали музыкальный язык, отличный от венского классицизма. Среди самых известных членов этой группы Иоганн Стамиц (1717–1757) и его сын Карл Стамиц (1734–1801) использовали быстрые динамические изменения и контрастные темы, элементы, демонстрирующие блестящую игру Мангеймского оркестра. И Глюк, и Гайдн приветствовали другого композитора, получившего образование в Мангейме, Иоганна Мартина Крауса (1756–179).2), как музыкальный гений. Получивший образование в Мангейме и активно работавший в Париже и Стокгольме, репутация Крауса с восемнадцатого века была затмевана его почти точным современником Моцартом.

Небольшой город Мангейм, например, был столицей юго-западной немецкой земли Рейнланд-Пфальц и, несмотря на свои размеры, был одним из крупнейших центров музыкальных инноваций того времени. Моцарт, Гайдн и другие великие венские композиторы были в курсе музыкальных событий, которые там происходили, и писали произведения для великих виртуозов, входивших в знаменитый городской оркестр. Композиторы города, признанные еще в конце восемнадцатого века «мангеймской школой», разработали музыкальный язык, отличный от венского классицизма. Среди самых известных членов этой группы Иоганн Стамиц (1717–1757) и его сын Карл Стамиц (1734–1801) использовали быстрые динамические изменения и контрастные темы, элементы, демонстрирующие блестящую игру Мангеймского оркестра. И Глюк, и Гайдн приветствовали другого композитора, получившего образование в Мангейме, Иоганна Мартина Крауса (1756–179).2), как музыкальный гений. Получивший образование в Мангейме и активно работавший в Париже и Стокгольме, репутация Крауса с восемнадцатого века была затмевана его почти точным современником Моцартом.

ЧУДО МУЗЫКИ

Введение: Так же, как живопись и скульптура заняли центральное место в эпоху Возрождения, выдающиеся музыкальные достижения восемнадцатого века побудили многих комментаторов поэтически восхвалять большие успехи, достигнутые в музыкальном искусстве. в свой день. Пример этого можно увидеть в письме английского юриста и антиквара Дейнса Баррингтона Королевскому обществу в Лондоне в 1769 году., в которой он описал поразительные подвиги молодого Моцарта.

Сэр,

Если бы я отправил вам хорошо засвидетельствованный отчет о мальчике семи футов ростом, когда ему было не более восьми лет, это можно было бы считать достойным внимания Королевского общества. . Пример, который я теперь хочу, чтобы вы сообщили этому ученому корпусу, относительно раннего проявления самых выдающихся музыкальных талантов, по-видимому, в равной степени требует их внимания.

Иоанн Хризостомус Вольфганг Теофил Моцарт родился в Зальцбурге 17 [на самом деле 27] января 1756 года. Один очень способный музыкант и композитор сообщил мне, что он часто видел его в Вене, когда ему было немногим более четырехлетний.

К этому времени он не только мог давать уроки на своем любимом инструменте, клавесине, но и сочинял в легком стиле и со вкусом, что было очень одобрено.

Его выдающиеся музыкальные способности вскоре достигли ушей вдовствующей императрицы, которая ставила его к себе на колени, пока он играл на клавесине.

Это внимание, проявленное к нему такой великой личностью, вместе с определенным сознанием его самых необычных способностей, очень придало смелости маленькому музыканту. Поэтому, будучи на следующий год при одном из немецких дворов, где курфюрст подбодрил его, сказав, что ему нечего опасаться его августейшего присутствия, маленький Моцарт тотчас же с большим доверием сел за свой клавесин, извещая его высочество, что он играл перед императрицей.

В семилетнем возрасте отец увез его в Париж, где он так отличился своими сочинениями, что с него была сделана гравюра.

Отец и сестра, представленные на этой гравюре, чрезвычайно похожи на свои портреты, как и маленький Моцарт, прозванный «Композитор и мэтр музыки, возраст семи лет».

После имени гравера следует дата, которая относится к 1764 году: Следовательно, Моцарту в это время был восьмой год от роду.

Покинув Париж, он перебрался в Англию, где проработал более года. Так как в это время я был свидетелем его самых выдающихся способностей как музыканта, как на некоторых публичных концертах, так и в том, что я был с ним наедине в течение значительного времени в доме его отца; Я посылаю вам следующий отчет, удивительный и почти невероятный, как это может показаться.

Я принес ему рукописный дуэт, сочиненный английским джентльменом на любимые слова из оперы Метастазио Демофонте .

Вся партитура состояла из пяти частей, а именно. аккомпанемент для первой и второй скрипки, двух вокальных партий и баса.

аккомпанемент для первой и второй скрипки, двух вокальных партий и баса.

Я намеревался взять с собой эту рукописную композицию, чтобы получить неопровержимое доказательство его способностей как исполнителя на виду, поскольку было совершенно невозможно, чтобы он когда-либо видел музыку раньше.

Как только партитура была положена ему на стол, он начал играть симфонию [т.

Я упоминаю об этом обстоятельстве, потому что величайшие мастера часто терпят неудачу в этих деталях с первого раза.

Симфония кончилась, он взял верхнюю [вокальную] партию, а нижнюю оставил отцу.

Его голос в тоне был тонким и детским, но ничто не могло превзойти виртуозную манеру, в которой он пел.

Его отец, игравший в этом дуэте нижнюю партию, один или два раза отставал, хотя пассажи были не сложнее, чем в верхнем; в этих случаях сын оглядывался назад с некоторым гневом, указывая ему на его ошибки и исправляя его.

Однако он не только отдал должное дуэту, спев свою партию в истинном вкусе и с величайшей точностью; он также добавил аккомпанемент двух скрипок везде, где они были наиболее необходимы, и производил наилучшие эффекты.

Хорошо известно, что никто, кроме самых лучших музыкантов, не способен аккомпанировать в этом превосходном стиле. …

Будучи свидетелем большинства этих необычайных фактов, я должен признаться, что не мог не подозревать, что его отец навязчиво относился к реальному возрасту мальчика, хотя он имел не только самую детскую внешность, но и все действия того этапа жизни.

Например, пока он играл со мной, зашел любимый кот, на котором он тут же оставил свой клавесин, и мы не могли вернуть его в течение значительного времени.

Иногда он бегал по комнате с палкой между ног вместо лошади.

источник: Дейнс Баррингтон, «Отчет об очень замечательном молодом музыканте», в Моцарт: Die Documente seines Lebens. Изд. О. Э. Дойч (Кассель: Bärenreiter, 1961): 86–90. Воспроизведено в Музыка в западном мире: история в документах. Ред. Пьеро Вайс и Ричард Тарускин (Нью-Йорк: Ширмер, 1984): 308–310.

Гайдн.

К последним годам восемнадцатого века Вена уже затмевала эти другие центры, в больших

отчасти из-за продуктивности его самых известных композиторов, Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, а в самом конце века Людвига ван Бетховена, гражданина немецкого города Бонна, который поселился в городе и какое-то время учился с Гайдном. В Вене было много других выдающихся музыкальных деятелей, некоторые из которых привлекли международное внимание в конце восемнадцатого века. Среди них Карл Диттерс фон Диттерсдорф (1739 г.–1799), автор ряда опер и симфоний; Иоганн Альбрехтсбергер (1736–1809), композитор духовной и клавишной музыки, часто писавший фуги; и Йозеф Эйблер (1765–1846), протеже великого Гайдна. Иоганн Непомук Гуммель, ученик Моцарта, также достиг зрелости в эпоху венского классицизма и продолжал писать музыку, отражающую его ценности в начале девятнадцатого века. Однако именно Йозеф Гайдн помог установить условности многих жанров оркестровой и инструментальной музыки, в которых писали венские мастера. Эти формы продолжали доминировать в серьезной музыке до наших дней. Влияние Гайдна было особенно важно в развитии симфонии, струнного квартета, сонаты и фортепианного трио. Родившийся в скромных обстоятельствах, он сначала обучался как певчий. Оставшись без средств в возрасте семнадцати лет, он начал музыкальную карьеру.

В Вене было много других выдающихся музыкальных деятелей, некоторые из которых привлекли международное внимание в конце восемнадцатого века. Среди них Карл Диттерс фон Диттерсдорф (1739 г.–1799), автор ряда опер и симфоний; Иоганн Альбрехтсбергер (1736–1809), композитор духовной и клавишной музыки, часто писавший фуги; и Йозеф Эйблер (1765–1846), протеже великого Гайдна. Иоганн Непомук Гуммель, ученик Моцарта, также достиг зрелости в эпоху венского классицизма и продолжал писать музыку, отражающую его ценности в начале девятнадцатого века. Однако именно Йозеф Гайдн помог установить условности многих жанров оркестровой и инструментальной музыки, в которых писали венские мастера. Эти формы продолжали доминировать в серьезной музыке до наших дней. Влияние Гайдна было особенно важно в развитии симфонии, струнного квартета, сонаты и фортепианного трио. Родившийся в скромных обстоятельствах, он сначала обучался как певчий. Оставшись без средств в возрасте семнадцати лет, он начал музыкальную карьеру. Он начал учиться композиции, в основном читая основные работы по теории музыки и изучая партитуры других крупных композиторов, включая Карла Филиппа Эмануэля Баха. Вскоре он стал аккомпаниатором в кабинете Николы Порпоры, одного из ведущих оперных импресарио того времени и педагога по вокалу таких великих певцов, как Фаринелли и Каффарелли. Порпора предложил любое руководство, которое он мог, поскольку Гайдн начал совершенствовать свои композиции, но Гайдн разработал музыкальный язык, который явно был его собственным даже в его ранние годы. В 1750-х и 1760-х годах композитор экспериментировал с новейшими стилями, сочиняя композиции с использованием техники

стилей Galant и Sensitive, а также экспериментируя со способами выражения Буря и натиск эмоций в его музыке к концу этого периода. Самая длинная часть карьеры великого композитора прошла при дворе Эстерхази, одном из самых богатых и образованных аристократических кругов в Центральной Европе. В Эстерхази работал один из крупнейших оркестров того времени, и в течение пяти лет после назначения Гайдна в 1761 году он дослужился до директора этого завидного музыкального заведения.

Он начал учиться композиции, в основном читая основные работы по теории музыки и изучая партитуры других крупных композиторов, включая Карла Филиппа Эмануэля Баха. Вскоре он стал аккомпаниатором в кабинете Николы Порпоры, одного из ведущих оперных импресарио того времени и педагога по вокалу таких великих певцов, как Фаринелли и Каффарелли. Порпора предложил любое руководство, которое он мог, поскольку Гайдн начал совершенствовать свои композиции, но Гайдн разработал музыкальный язык, который явно был его собственным даже в его ранние годы. В 1750-х и 1760-х годах композитор экспериментировал с новейшими стилями, сочиняя композиции с использованием техники

стилей Galant и Sensitive, а также экспериментируя со способами выражения Буря и натиск эмоций в его музыке к концу этого периода. Самая длинная часть карьеры великого композитора прошла при дворе Эстерхази, одном из самых богатых и образованных аристократических кругов в Центральной Европе. В Эстерхази работал один из крупнейших оркестров того времени, и в течение пяти лет после назначения Гайдна в 1761 году он дослужился до директора этого завидного музыкального заведения. Он оставался на этой должности постоянно до 1790 года, хотя его обязанности часто приводили его в Вену. В доме Эстерхази от Гайдна требовалось сочинять музыку во всех популярных тогда жанрах, и, хотя поначалу у него были некоторые проблемы в общении с графом, он постепенно приобрел большую независимость и благодаря публикации своих произведений в Австрии и за границей он приобрел значительное состояние.

Он оставался на этой должности постоянно до 1790 года, хотя его обязанности часто приводили его в Вену. В доме Эстерхази от Гайдна требовалось сочинять музыку во всех популярных тогда жанрах, и, хотя поначалу у него были некоторые проблемы в общении с графом, он постепенно приобрел большую независимость и благодаря публикации своих произведений в Австрии и за границей он приобрел значительное состояние.

Произведения Гайдна и его влияние на сонатную форму.

Гайдн был чрезвычайно плодовит, хотя спустя несколько поколений после его смерти ему ошибочно приписали ряд работ. Сегодня известно, что его значительный вклад в новые сочинения включает 104 симфонии, 68 струнных квартетов, 29 трио, 14 месс и 20 опер. Гайдн является автором ряда концертов, сонат для фортепиано, а также множества небольших произведений. Хотя он создал шедевры почти во всех жанрах, чаще всего его прославляли за славу, содержащуюся в его симфониях и струнных квартетах. Хотя Гайдн не создавал симфонию, он усовершенствовал ее форму и сочинил ряд симфоний, которые постоянно служили источником вдохновения для более поздних композиторов. Среди них Парижские симфонии (номера 82–87) обычно считаются первым набором шедевров зрелого стиля Гайдна. Им было поручено выступить в масонской ложе в этом городе в 1785–1786 годах, и они были с энтузиазмом приняты с первого слушания. Набор лондонских симфоний Гайдна (Числа 93–104), завершенные, когда композитор жил в английской столице, представляют собой его главное достижение в этом жанре и продолжают оставаться одними из наиболее часто исполняемых оркестровых произведений восемнадцатого века. Благодаря своим многочисленным композиционным усилиям Гайдн также помог установить популярность сонатной формы, формы, которая все чаще использовалась для организации первой части фортепианных сонат, концертов и симфоний. Развитие этой формы помогло дать композиторам стандарты, которыми они должны руководствоваться в своей работе, и способы продемонстрировать свои навыки и творческое воображение. Это дало зрителям представление о том, что нужно слушать, чтобы они могли как наслаждаться работой, так и ценить то, как композитор играет с формой.

Среди них Парижские симфонии (номера 82–87) обычно считаются первым набором шедевров зрелого стиля Гайдна. Им было поручено выступить в масонской ложе в этом городе в 1785–1786 годах, и они были с энтузиазмом приняты с первого слушания. Набор лондонских симфоний Гайдна (Числа 93–104), завершенные, когда композитор жил в английской столице, представляют собой его главное достижение в этом жанре и продолжают оставаться одними из наиболее часто исполняемых оркестровых произведений восемнадцатого века. Благодаря своим многочисленным композиционным усилиям Гайдн также помог установить популярность сонатной формы, формы, которая все чаще использовалась для организации первой части фортепианных сонат, концертов и симфоний. Развитие этой формы помогло дать композиторам стандарты, которыми они должны руководствоваться в своей работе, и способы продемонстрировать свои навыки и творческое воображение. Это дало зрителям представление о том, что нужно слушать, чтобы они могли как наслаждаться работой, так и ценить то, как композитор играет с формой. Как только он принял свою основную форму, композиторы использовали сонатную форму на протяжении девятнадцатого и двадцатого веков. Движение в форме сонаты состоит из двух основных частей. В первой части, называемой «экспозицией», композитор сначала вводит основную музыкальную тему в основной тональности произведения, затем вторую тему в родственной тональности. Вторая основная часть состоит из двух разделов. Первый из них называется «развитием», потому что композитор обыгрывает или развивает темы из первого раздела несколькими способами. Во втором разделе, «перепросмотре», композитор снова возвращается к основным темам способами, которые напоминают экспозицию, но теперь произведение остается в своей основной тональности. Некоторые движения в форме сонаты могут просто заканчиваться каденцией, набором заключительных аккордов, в то время как другие могут добавлять коду или заключительный сегмент. Этот формат довольно прост и допускает множество вариаций и творчества. Хотя он был не единственным композитором, который использовал эту форму, блестящее использование Гайдном формы сонаты неизменно вдохновляло композиторов с восемнадцатого века, которые полагались на нее.

Как только он принял свою основную форму, композиторы использовали сонатную форму на протяжении девятнадцатого и двадцатого веков. Движение в форме сонаты состоит из двух основных частей. В первой части, называемой «экспозицией», композитор сначала вводит основную музыкальную тему в основной тональности произведения, затем вторую тему в родственной тональности. Вторая основная часть состоит из двух разделов. Первый из них называется «развитием», потому что композитор обыгрывает или развивает темы из первого раздела несколькими способами. Во втором разделе, «перепросмотре», композитор снова возвращается к основным темам способами, которые напоминают экспозицию, но теперь произведение остается в своей основной тональности. Некоторые движения в форме сонаты могут просто заканчиваться каденцией, набором заключительных аккордов, в то время как другие могут добавлять коду или заключительный сегмент. Этот формат довольно прост и допускает множество вариаций и творчества. Хотя он был не единственным композитором, который использовал эту форму, блестящее использование Гайдном формы сонаты неизменно вдохновляло композиторов с восемнадцатого века, которые полагались на нее.

Струнный квартет.

В конце восемнадцатого века струнные по-прежнему пользовались наибольшим уважением среди музыкальных инструментов, уступая по общему статусу только голосу. Группы струнных инструментов разного размера (и, следовательно, по высоте звука, от низкого до высокого), играющие вместе, были обычным явлением с эпохи Возрождения.

В середине восемнадцатого века композиторы разнообразили некоторые произведения, которые они писали для скрипки и континуо. Они стали отдавать предпочтение струнному инструменту, обычно виолончели, для самой низкой или непрерывной партии и включать среднюю партию для альта. Таким образом, клавесин, который часто служил для исполнения партии континуо, постепенно исчез из этих ансамблей в пользу новой группы, состоящей только из струнных. Получившаяся группа из четырех голосов — двух скрипок, альта и виолончели — стала стандартной группой для композиторов и исполнителей, известной как струнный квартет. Огромный вклад Гайдна в эти струнные ансамбли помог популяризировать форму струнного квартета и стандартизировать форму жанра еще более окончательно, чем его оркестровые произведения повлияли на более позднее написание симфоний. Благодаря его усилиям струнный квартет в значительной степени утвердился как форма, состоящая из четырех частей, обычно из быстрых вступительных и заключительных частей, окружающих две внутренние части. Одно из этих интерьерных произведений обычно писалось как медленная часть, а другое часто представляло собой менуэт. В его 68 квартетах ярко проявляется непрерывная адаптация композитора к меняющимся стилям и вкусам конца восемнадцатого века, а также глубина его творческого и лирического гения. Эти произведения, как и знаменитые парижские и лондонские симфонии композитора, демонстрируют чувство баланса, пропорции и идеализированной красоты, а также интеллектуальную связность и доступную разборчивость, которые часто отмечались как ключевые черты музыкального языка венской классической эпохи. . За свою недолгую жизнь Вольфганг Амадей Моцарт также сочинил 26 струнных квартетов несравненной красоты, хотя и сегодня остается во многом делом вкуса, какие произведения композитора предпочитает отдельный слушатель.

Благодаря его усилиям струнный квартет в значительной степени утвердился как форма, состоящая из четырех частей, обычно из быстрых вступительных и заключительных частей, окружающих две внутренние части. Одно из этих интерьерных произведений обычно писалось как медленная часть, а другое часто представляло собой менуэт. В его 68 квартетах ярко проявляется непрерывная адаптация композитора к меняющимся стилям и вкусам конца восемнадцатого века, а также глубина его творческого и лирического гения. Эти произведения, как и знаменитые парижские и лондонские симфонии композитора, демонстрируют чувство баланса, пропорции и идеализированной красоты, а также интеллектуальную связность и доступную разборчивость, которые часто отмечались как ключевые черты музыкального языка венской классической эпохи. . За свою недолгую жизнь Вольфганг Амадей Моцарт также сочинил 26 струнных квартетов несравненной красоты, хотя и сегодня остается во многом делом вкуса, какие произведения композитора предпочитает отдельный слушатель. Моцарт открыто признал, что в большом долгу перед Гайдном за усовершенствование его формы, когда он опубликовал свое почтение великому мастеру:

«Шесть квартетов Гайдна» в 1785 году. Квартеты обоих композиторов считаются одними из величайших достижений в западной музыкальной традиции и долгое время служили плодородным источником вдохновения для великих мастерских произведений, которые продолжали композиторы девятнадцатого века, такие как Бетховен, Шуберт и Брамс. сделать в жанре.

Моцарт открыто признал, что в большом долгу перед Гайдном за усовершенствование его формы, когда он опубликовал свое почтение великому мастеру:

«Шесть квартетов Гайдна» в 1785 году. Квартеты обоих композиторов считаются одними из величайших достижений в западной музыкальной традиции и долгое время служили плодородным источником вдохновения для великих мастерских произведений, которые продолжали композиторы девятнадцатого века, такие как Бетховен, Шуберт и Брамс. сделать в жанре.

Моцарт.

Хотя великий гений Гайдна уже давно признан, его достижения бледнеют в народном воображении по сравнению с Вольфгангом Амадеем Моцартом, личностью, которая еще при жизни была признана в Австрии и за ее пределами как вдохновленное Богом чудо. Гайдн написал мастерские композиции во многих жанрах, но оказал влияние на более поздние композиции прежде всего своими симфониями и струнными квартетами. Он также боролся с композицией, работая над своими произведениями, пока не получил все детали правильно. Моцарт, напротив, за свою короткую жизнь накопил целый каталог произведений, в который вошли шедевры всех музыкальных жанров, распространенных в конце восемнадцатого века. Другими словами, он был великим универсальным гением, способным создавать церковную музыку и оперу так же, как и создавать крупные произведения для оркестра или небольшого ансамбля. Сообщалось, что в отличие от Гайдна он вообще не трудился над своими сочинениями, а

производил их, ведя беседы со своей семьей и друзьями. Обученный своим отцом роли музыкального руководителя в рамках традиционного двора, архиепископства Зальцбурга, Моцарт в начале своей карьеры внес значительный вклад в церковную музыку и продолжал писать духовную музыку на протяжении всей своей жизни. Его произведение духовной музыки включало четырнадцать месс; две оратории и несколько духовных музыкальных драм; и 22 мотета, кроме его неполных, но мастерских Реквием , один из нескольких шедевров, над которыми он работал в последние месяцы своей жизни.

Моцарт, напротив, за свою короткую жизнь накопил целый каталог произведений, в который вошли шедевры всех музыкальных жанров, распространенных в конце восемнадцатого века. Другими словами, он был великим универсальным гением, способным создавать церковную музыку и оперу так же, как и создавать крупные произведения для оркестра или небольшого ансамбля. Сообщалось, что в отличие от Гайдна он вообще не трудился над своими сочинениями, а

производил их, ведя беседы со своей семьей и друзьями. Обученный своим отцом роли музыкального руководителя в рамках традиционного двора, архиепископства Зальцбурга, Моцарт в начале своей карьеры внес значительный вклад в церковную музыку и продолжал писать духовную музыку на протяжении всей своей жизни. Его произведение духовной музыки включало четырнадцать месс; две оратории и несколько духовных музыкальных драм; и 22 мотета, кроме его неполных, но мастерских Реквием , один из нескольких шедевров, над которыми он работал в последние месяцы своей жизни. Он поставил пятнадцать опер, в частности, свои великие шедевры: «Женитьба Фигаро» в 1786 году и «Дон Жуан» в 1787 году, а также несколько других музыкальных драм, таких как Cosi fan tutte , La Clemenza di Tito и . Idomeneo , которые и сегодня продолжают вызывать огромное восхищение. Он написал 56 симфоний и 23 фортепианных концерта, а также множество эпизодической и танцевальной музыки для оркестра, малых ансамблей и клавишных. Такое краткое описание лишь слегка затрагивает поверхность творчества Моцарта и не в состоянии отдать должное множеству маленьких жемчужин, которые преданный слушатель может обнаружить среди его произведений. Невозможно вкратце обобщить масштабы такого достижения, достижения, которое было сжато в короткий промежуток всего в 35 лет.

лет, хотя поколения постоянно обращали внимание на мелодическое изобретение композитора, его богатые гармонии и текстуры, его чувство элегантной красоты и его формальные пропорции. Его достижения долгое время считались лучшим выражением венской классической эпохи.

Он поставил пятнадцать опер, в частности, свои великие шедевры: «Женитьба Фигаро» в 1786 году и «Дон Жуан» в 1787 году, а также несколько других музыкальных драм, таких как Cosi fan tutte , La Clemenza di Tito и . Idomeneo , которые и сегодня продолжают вызывать огромное восхищение. Он написал 56 симфоний и 23 фортепианных концерта, а также множество эпизодической и танцевальной музыки для оркестра, малых ансамблей и клавишных. Такое краткое описание лишь слегка затрагивает поверхность творчества Моцарта и не в состоянии отдать должное множеству маленьких жемчужин, которые преданный слушатель может обнаружить среди его произведений. Невозможно вкратце обобщить масштабы такого достижения, достижения, которое было сжато в короткий промежуток всего в 35 лет.

лет, хотя поколения постоянно обращали внимание на мелодическое изобретение композитора, его богатые гармонии и текстуры, его чувство элегантной красоты и его формальные пропорции. Его достижения долгое время считались лучшим выражением венской классической эпохи. И все же на более поздних этапах своей карьеры, особенно в последние годы жизни, композитор также экспериментировал с новым музыкальным языком, который расцвел лишь позднее, в эпоху романтизма. Его поздние произведения предвосхитили более бурный романтический музыкальный язык, который Бетховен и другие венские композиторы должны были развить в начале девятнадцатого века.

И все же на более поздних этапах своей карьеры, особенно в последние годы жизни, композитор также экспериментировал с новым музыкальным языком, который расцвел лишь позднее, в эпоху романтизма. Его поздние произведения предвосхитили более бурный романтический музыкальный язык, который Бетховен и другие венские композиторы должны были развить в начале девятнадцатого века.

Расцвет романтизма.

В последние годы восемнадцатого века композиторы Вены и других европейских музыкальных центров начали экспериментировать с новыми звуками и стилями, используя более широкий спектр возможностей, которые предлагали новые большие оркестры того времени. Они также использовали широкую популярность небольших, интимных камерных ансамблей, таких как струнный квартет. В Вене и других музыкальных центрах Европы многие композиторы начали экспериментировать с новыми звуками и стилями, и музыка стала очень быстро меняться. Эти изменения можно увидеть в карьере Людвига ван Бетховена, который учился у Гайдна в Вене в 179 г. 2. Хотя Бетховен был обучен изящной элегантности и рациональности венского классицизма, вскоре он начал экспериментировать со способами расширения возможностей этого стиля. Карьера Бетховена также совпала с важным изменением вкусов европейской публики и композиторов. К концу восемнадцатого века инструментальная музыка привлекала все больше и больше внимания, что было отходом от чувств эпохи Возрождения и барокко, которые высоко ценили вокальную музыку. Возрастающее значение инструментальной музыки было результатом нового мышления об искусстве. В частности, литературное движение, известное как романтизм, начало оказывать влияние на мир музыки, а также на другие виды искусства. Его сторонники ценили чувства и эмоции выше слов и разума. Многие из них утверждали, что инструментальная музыка с ее абстракцией как от слов, так и от картинок была самой благородной и высшей формой человеческого самовыражения. В то время как ранние композиторы-романтики, такие как Бетховен и Франц Шуберт, сохраняли основные правила гармонии и композиции, унаследованные ими от восемнадцатого века, они часто отступали от этих правил или тонко модулировали их, чтобы выразить свои сокровенные чувства и таким образом поднять дух публики.

2. Хотя Бетховен был обучен изящной элегантности и рациональности венского классицизма, вскоре он начал экспериментировать со способами расширения возможностей этого стиля. Карьера Бетховена также совпала с важным изменением вкусов европейской публики и композиторов. К концу восемнадцатого века инструментальная музыка привлекала все больше и больше внимания, что было отходом от чувств эпохи Возрождения и барокко, которые высоко ценили вокальную музыку. Возрастающее значение инструментальной музыки было результатом нового мышления об искусстве. В частности, литературное движение, известное как романтизм, начало оказывать влияние на мир музыки, а также на другие виды искусства. Его сторонники ценили чувства и эмоции выше слов и разума. Многие из них утверждали, что инструментальная музыка с ее абстракцией как от слов, так и от картинок была самой благородной и высшей формой человеческого самовыражения. В то время как ранние композиторы-романтики, такие как Бетховен и Франц Шуберт, сохраняли основные правила гармонии и композиции, унаследованные ими от восемнадцатого века, они часто отступали от этих правил или тонко модулировали их, чтобы выразить свои сокровенные чувства и таким образом поднять дух публики. Таким образом, сторонники романтизма нарушили связь между мелодией и словом, риторический образ мысли, который вдохновлял

многие музыкальные новшества семнадцатого и восемнадцатого веков. Хотя обычно правильно говорят, что границы десятилетий или столетий слишком искусственны, чтобы отмечать концы художественных движений, разумно сказать, что годы около 1800 года ознаменовали важные изменения в европейской музыке. С этого времени новый романтизм должен был превзойти по значимости давние чувства эпохи барокко и классицизма.

Таким образом, сторонники романтизма нарушили связь между мелодией и словом, риторический образ мысли, который вдохновлял

многие музыкальные новшества семнадцатого и восемнадцатого веков. Хотя обычно правильно говорят, что границы десятилетий или столетий слишком искусственны, чтобы отмечать концы художественных движений, разумно сказать, что годы около 1800 года ознаменовали важные изменения в европейской музыке. С этого времени новый романтизм должен был превзойти по значимости давние чувства эпохи барокко и классицизма.

источники

Джон Ирвинг, «Классическая соната» в Словаре музыки и музыкантов New Grove. Ред. С. Сэди и Дж. Тиррелл. (Лондон: Макмиллан, 2001).

Сандра Мангсен, «Соната барокко» в Словаре музыки и музыкантов New Grove. Ред. С. Сэди и Дж. Тиррелл. (Лондон: Макмиллан, 2001).

Джеймс Вебстер, «Форма сонаты» в Словаре музыки и музыкантов New Grove. Ред. С. Сэди и Дж. Тиррелл. (Лондон: Макмиллан, 2001).

Нил Заслав, изд. , Классическая эпоха: с 1740-х до конца 18-го века (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989).

, Классическая эпоха: с 1740-х до конца 18-го века (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989).

Project MUSE — Подлинность и вымысел в русском литературном путешествии, 1790-1840 гг. Автор Andreass>Schönle (обзор)

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

7I8 SEER, 8o, 4, 2002 Общей чертой их методов перевода была их верность, вплоть до рабской приверженности, исходным текстам. Даже сокращение и культурная адаптация были редкостью. Единственными радикальными исключениями, которые были готовы позволить себе вольности со своими оригиналами, были Екатерина II и Анна Бунина. Примечательно, что именно эти двое были готовы использовать иностранные произведения в качестве трамплина к своим собственным оригинальным композициям. Общая неуверенность в методах большинства отражалась в ритуальной скромности их предисловий и посвящений и скромном нежелании обсуждать проблемы перевода. только первое руководство по поэтике, изданное женщиной, но предназначенное специально для юных дам. Именно эти последние смогут в новом столетии извлечь выгоду из открытий для издательского дела и публичной сферы, которые, как показывает это исследование, были в значительной степени первопроходцами благодаря полезным усилиям их предшественников-переводчиков. Бангор В. ГАРЕТ ДЖОНС Шонле, Андреас. Подлинность и вымысел в русском литературном пути, I790-I840. Исследования Российского исследовательского центра, 92. Издательство Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс, и Лондон, 2000. Vi+ 296 стр. Примечания. Библиография . Индекс. ?30,95. В этом углубленном исследовании русского литературного пути с 1790 по 1840 гг. Андреас Шонле утверждает, что этот жанр следует рассматривать как особую форму прозы, проявляющуюся в русской литературной традиции со времен Средневековья. Начиная с последнего десятилетия XVIII века (эпоха классицизма и сентиментализма) и заканчивая первыми десятилетиями XIX (от романтизма к началу реализма), Шенле рассматривает оба известных текста, такие как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Письма русского путешественника» Карамзина, «Мадонна Рафаэлева» Жуковского, «Путешествие Пушкина в Арзрум», а также редко цитируемые критиками произведения.

Именно эти последние смогут в новом столетии извлечь выгоду из открытий для издательского дела и публичной сферы, которые, как показывает это исследование, были в значительной степени первопроходцами благодаря полезным усилиям их предшественников-переводчиков. Бангор В. ГАРЕТ ДЖОНС Шонле, Андреас. Подлинность и вымысел в русском литературном пути, I790-I840. Исследования Российского исследовательского центра, 92. Издательство Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс, и Лондон, 2000. Vi+ 296 стр. Примечания. Библиография . Индекс. ?30,95. В этом углубленном исследовании русского литературного пути с 1790 по 1840 гг. Андреас Шонле утверждает, что этот жанр следует рассматривать как особую форму прозы, проявляющуюся в русской литературной традиции со времен Средневековья. Начиная с последнего десятилетия XVIII века (эпоха классицизма и сентиментализма) и заканчивая первыми десятилетиями XIX (от романтизма к началу реализма), Шенле рассматривает оба известных текста, такие как «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Письма русского путешественника» Карамзина, «Мадонна Рафаэлева» Жуковского, «Путешествие Пушкина в Арзрум», а также редко цитируемые критиками произведения. Среди них «Новый Стерн», комедия Шаховского, «Путешествие в Малую Россию» князя П. Шаликова, «Странник» Вельтмана, «Путешествие на юг России» Измайлова. , Фрагмент из писем русского офицера о Финляндии Батюшкова, Путешествие в Ревель Бестужева-Марлинского, Путешествие по Тавриде в 1820 г. Имуравьева-Апостола и 7 Сказочное путешествие барона Брамбеуса Сенковского. Шёнле подходит к этим произведениям с эстетической и культурной точек зрения, исследуя их с точки зрения моды, жанра, ритуала, театральности, истории и иронии. В первой главе «Мода и жанр: два зачинщика» Шенле исследует путешествия Радищева и Карамзина, связывая их посредством анализа двух отдельных элементов: «вкуса необходимости» и «вкуса вымысла». Во второй главе «Ритуал и театральность: сентиментальные взгляды на подлинность» Шенле исследует работы Шаховского, князя Шаликова и Жуковского, озаглавив каждый раздел «Злоупотребление театральностью», «Ритуал социальной интеграции» и «Ритуал духовного возвышения» соответственно.

Среди них «Новый Стерн», комедия Шаховского, «Путешествие в Малую Россию» князя П. Шаликова, «Странник» Вельтмана, «Путешествие на юг России» Измайлова. , Фрагмент из писем русского офицера о Финляндии Батюшкова, Путешествие в Ревель Бестужева-Марлинского, Путешествие по Тавриде в 1820 г. Имуравьева-Апостола и 7 Сказочное путешествие барона Брамбеуса Сенковского. Шёнле подходит к этим произведениям с эстетической и культурной точек зрения, исследуя их с точки зрения моды, жанра, ритуала, театральности, истории и иронии. В первой главе «Мода и жанр: два зачинщика» Шенле исследует путешествия Радищева и Карамзина, связывая их посредством анализа двух отдельных элементов: «вкуса необходимости» и «вкуса вымысла». Во второй главе «Ритуал и театральность: сентиментальные взгляды на подлинность» Шенле исследует работы Шаховского, князя Шаликова и Жуковского, озаглавив каждый раздел «Злоупотребление театральностью», «Ритуал социальной интеграции» и «Ритуал духовного возвышения» соответственно. ритуал как «опытная парадигма» (стр. I09Таким образом, проясняется ключевой момент, в котором сходятся диаметрально противоположные устремления этих двух писателей. Глава третья, «Создание истории: присутствие и отсутствие», исследует четыре работы в контексте «путешествия» и зарождения исторического сознания, чтобы показать, как утверждает Шёнле, «сдвиг от мифологической эпохи к филологической» (стр. 157). ). Путешествуя по самым окраинам Российской империи, каждый писатель находился под влиянием своих прежних политических взглядов, утверждает он. Измайлов «смотрел в прошлое главным образом как зеркало укоренившихся в настоящем политических структур» (с. 204), Батюшков «занимался размышлениями о наличии истории», Бестужев-Марлинский охарактеризовал Ревель как «сентименталистскую утопию», а Муравьев -Апостол «безоговорочно не доверял дошедшим до нас историческим хроникам» (стр. 205). Однако именно здесь анализ Шенле, который до сих пор был увлекательным и информативным, начинает ослабевать, и именно в четвертой главе «Пространство иронии» с его рассмотрением произведений Вельтмана, Сенковского а Пушкин, что он действительно шатается.

ритуал как «опытная парадигма» (стр. I09Таким образом, проясняется ключевой момент, в котором сходятся диаметрально противоположные устремления этих двух писателей. Глава третья, «Создание истории: присутствие и отсутствие», исследует четыре работы в контексте «путешествия» и зарождения исторического сознания, чтобы показать, как утверждает Шёнле, «сдвиг от мифологической эпохи к филологической» (стр. 157). ). Путешествуя по самым окраинам Российской империи, каждый писатель находился под влиянием своих прежних политических взглядов, утверждает он. Измайлов «смотрел в прошлое главным образом как зеркало укоренившихся в настоящем политических структур» (с. 204), Батюшков «занимался размышлениями о наличии истории», Бестужев-Марлинский охарактеризовал Ревель как «сентименталистскую утопию», а Муравьев -Апостол «безоговорочно не доверял дошедшим до нас историческим хроникам» (стр. 205). Однако именно здесь анализ Шенле, который до сих пор был увлекательным и информативным, начинает ослабевать, и именно в четвертой главе «Пространство иронии» с его рассмотрением произведений Вельтмана, Сенковского а Пушкин, что он действительно шатается.