Абырвалг против Главрыбы. Почему за 95 лет «Собачье сердце» не устарело?

Шариков стал мемом

Игорь Николаевич, чем для Булгакова стала повесть «Собачье сердце»?

«Собачье сердце» для писателя Булгакова — вещь рубежная, когда от коротких газетных рассказов он перешел к более серьезному жанру. Повесть заканчивает своеобразную сатирическую трилогию, начатую «Дьяволиадой» (1923) и «Роковыми яйцами» (1924). С другой стороны, она готовит московские главы самого известного романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

Но судьба этой повести парадоксальна, так как между ее написанием и одновременными русскоязычными публикациями в Англии и Германии прошло 43 года, а в России — 62. Получается, повесть написана в самом начале советской эпохи, а стала известна широкому читателю только в ее конце, во времена перестройки. Тогда «Собачье сердце» вызвало настоящий фурор! Фамилии Шариков, Швондер, Преображенский стали нарицательными, а многие фразы — афоризмами: «Разруха сидит не в клозетах, а в головах», «Не читайте до обеда советских газет», «Взять все, да и поделить».

Удивительно, но и сейчас, спустя почти век, эта маленькая повесть не устарела, и образы героев активно используются как в прессе, так и во всевозможных интернет-мемах».

«Собачье сердце» пытались запретить для школьников до 12 лет даже в начале 2000-х как «книгу ужасов».

В отличие от 20-х годов прошлого века, сегодня, когда все можно найти в интернете за несколько минут, подобные запреты выглядят комически и, скорее, делают рекламу произведению.

Цензура в советское время также не всегда была логична, в запретах и разрешениях был элемент случайности. «Собачье сердце», действительно, кажется одной из резких реплик на новые советские реалии, но в те же годы публиковались и острые сатирические произведения Михаила Зощенко, и «Повесть непогашенной луны» Бориса Пильняка, где угадывается образ Сталина (правда, сразу после публикации она все-таки была запрещена и тоже опубликована только во время перестройки).

С другой стороны, долгое время был запрещен и роман нобелевского лауреата Бориса Пастернака «Доктор Живаго», который изображает революцию как некую очищающую, обновляющую силу.

Восстание масс

Если говорить об интерпретации «Собачьего сердца», есть версия, что повесть является политической сатирой на руководство страны середины 1920-х годов: Шариков/Чугункин — это Сталин, а профессор Преображенский — Ленин.

Политические трактовки повести иногда доходят до абсурда. Некоторые авторы утверждают, что даже сова, чучело которой разодрал Шариков, — символизирует Надежду Крупскую, так как обе «пучеглазые». По-моему, это материал для фельетона, комическое упрощение текста и искажение булгаковской поэтики. К слову, так же прямолинейно пытались толковать и «Мастера и Маргариту», отыскивая параллели между Воландом и Сталиным.

Мне представляется, что главное в этой повести — не политические аллюзии, а глубокая проблема, которую чуть позже замечательный испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет назовет восстанием масс.

Существуют старый мир, старая интеллигенция со своими ценностями и жизненным укладом — и вдруг их привычное существование нарушает «абырвалг», человек улицы.

«Абырвалг» — первое слово, которое произнес Шарик, после операции по пересадке гипофиза и семенников Клима Чугункина. Это прочитанная в обратном направлении вывеска «Главрыба». Ведомство действительно существовало и полностью называлось Главным управлением по рыболовству и рыбной промышленности Наркомпрода РСФСР.

Булгаков показывает разнообразные и часто трагические последствия этого конфликта. Потому что и за людьми, которые долгое время были отрезаны от образования, но сейчас поднимаются из подвалов, наследуют политические лозунги, есть своя правда. «Новый человек» Шариков и профессор-интеллигент Преображенский, который хочет жить как до революции, — образы неоднозначные. Да, Полиграф Шариков — появившийся благодаря собаке современный торжествующий хам, который в начале повести изображается как мелкий хулиган, а в конце оказывается почти убийцей, по крайней мере — котов. Но в некоторых эпизодах он напоминает расшалившегося мальчишку, которого нужно не столько наказывать, сколько научить.

Сам же пес Шарик, которому был пересажен гипофиз убитого в драке рецидивиста Клима Чугункина, — один из самых обаятельных персонажей повести, собачье сердце оказывается едва ли не самым добрым. Однако результатом операции профессора Преображенского становится не превращение милейшей собаки в человека, а своеобразное воскрешение Клима Чугункина. Научный эксперимент доктора терпит поражение. По сути, перед нами конфликт обаятельного Абырвалга и Главрыбы, с которой и связаны все проблемы.

В конце повести конфликт вроде бы разрешается: профессор возвращает Шарикова в исходное собачье состояние. Но остается на своем месте председатель домкома Швондер, а вместе с ним — и проблема взаимоотношений с новым миром. Сам Булгаков этот новый мир не принимает, но пытается всерьез в нем разобраться.

Эта проблема важна и для «Мастера и Маргариты», где московское народонаселение — «люди как люди, только квартирный вопрос их испортил».

Почему лает Бобиков?

Почему повесть со столь интересным сюжетом была экранизирована в России лишь однажды, в отличие от романа «Мастер и Маргарита», к которому обращаются постоянно?

«Мастера и Маргариту» называют главным русским романом XX века. По популярности в любых читательских опросах он оказывается на первом месте, опережая «Тихий Дон» Шолохова и «Доктора Живаго» Пастернака. Его многослойная структура учитывает вкусы разнообразных читателей, допускает бóльшую степень свободы интерпретаций. Это фактически три романа под одной обложкой, каждый из которых может привлечь свою аудиторию. Одним нравится евангельский сюжет, другим — московская дьяволиада, третьим — история любви. Все это интересно и мировому кинематографу. Существует около пяти версий «Мастера и Маргариты» и готовятся новые. Уже в следующем году режиссер Николай Лебедев должен начать свою работу. Экранизировать роман намерен и голливудский продюсер Баз Лурман (режиссер фильмов «Великий Гэтсби», «Мулен Руж», «Ромео и Джульетта» — прим. ред.).

По популярности в любых читательских опросах он оказывается на первом месте, опережая «Тихий Дон» Шолохова и «Доктора Живаго» Пастернака. Его многослойная структура учитывает вкусы разнообразных читателей, допускает бóльшую степень свободы интерпретаций. Это фактически три романа под одной обложкой, каждый из которых может привлечь свою аудиторию. Одним нравится евангельский сюжет, другим — московская дьяволиада, третьим — история любви. Все это интересно и мировому кинематографу. Существует около пяти версий «Мастера и Маргариты» и готовятся новые. Уже в следующем году режиссер Николай Лебедев должен начать свою работу. Экранизировать роман намерен и голливудский продюсер Баз Лурман (режиссер фильмов «Великий Гэтсби», «Мулен Руж», «Ромео и Джульетта» — прим. ред.).

Если говорить о «Собачьем сердце», есть лишь две киноверсии повести: итало-немецкий фильм 1976 года «Почему лает господин Бобиков?» и «Собачье сердце», которое в 1988 году снял наш Владимир Бортко. Экранизация Бортко считается образцовой, и, действительно, это достойное произведение. Но я думаю, что он сделал булгаковскую повесть слишком бытовой, масштабный гротеск писателя в фильме отсутствует. Лучшей экранизацией Михаила Булгакова мне кажется «Бег» (1970) режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.

Но я думаю, что он сделал булгаковскую повесть слишком бытовой, масштабный гротеск писателя в фильме отсутствует. Лучшей экранизацией Михаила Булгакова мне кажется «Бег» (1970) режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова.

Существует и несколько экранизаций «Записок юного врача», в том числе «Морфий» Алексея Балабанова. А известная советская комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» ведь тоже снята по пьесе Булгакова. Художественный мир этого писателя разнообразен и открыт для экспериментов.

9 класс. М. А. Булгаков. «Собачье сердце» (1925). В помощь школьнику

Текст: Ольга Разумихина

В марте, когда девятиклассники уже прошли рассказы А. П. Чехова («Тоска», «Счастье», «Анна на шее»), наступает черёд знакомиться с творчеством Михаила Афанасьевича Булгакова. Такая последовательность, пожалуй, неслучайна, потому что творческий метод автора «Собачьего сердца» во многом напоминает чеховский. Оба писателя предпочитали просто рассказывать истории — и предоставлять читателям делать выводы самостоятельно.

Оба писателя предпочитали просто рассказывать истории — и предоставлять читателям делать выводы самостоятельно.

Эрудированный школьник спросит: позвольте, но разве это не принципиальная черта реализма? Чётко прописанная авторская позиция — «привилегия» таких литературных направлений конца XVIII — начала XIX вв., как классицизм, сентиментализм, романтизм. Но всё это закончилось в 1830-х., а у нас тут, на минуточку, 1925-й! Начиная с Пушкина и Лермонтова, почти все классики знакомили читателя с героями и показывали, что с ними происходит, — а вот кто из них прав и кто виноват, каждый решал сам. Вот, например, «Обломов» И. А. Гончарова: кто лучше — добродушный, но ужасно ленивый Илья Ильич или деятельный, но суховатый Штольц?

Так-то оно так, но большинство реалистов нет-нет да и добавляли в произведение пару-тройку фраз — и внимательному читателю их позиция становилась кристально ясна. Например, в поэме-эпопее Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть такие строки:

- Порвалась цепь великая,

- Порвалась — расскочилася

- Одним концом по барину,

- Другим по мужику!.

.

.

Вот, пожалуйста, — авторская позиция: после отмены крепостного права проблемы «верхов» и «низов» никуда не исчезли, их придётся решать ещё на протяжении многих десятилетий.

Но Чехов, а вслед за ним и Булгаков ставят перед читателем задачи повышенного уровня сложности. «Со звёздочкой», так сказать. Потому-то спустя сто лет не утихают споры, о чём же фантастическая повесть «Собачье сердце» — и кого поддерживает автор: Преображенского с Борменталем, Шарикова — или, страшно сказать, никого из них?

Прежде чем разбираться, вспомним, кто есть кто в повести Булгакова.

Основные персонажи

Филипп Филиппович Преображенский. Крупный, высокий, здоровый человек в очках, «с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей». Одевается элегантно, с достоинством: в первой главе он предстаёт в шубе, во второй — в «чёрном костюме английского сукна». Носит очки в позолоченной оправе, золотую цепь; во рту у него — «россыпь» золотых зубов.

Филипп Филиппович — профессор, пытающийся раскрыть секрет вечной молодости и ради этого ставящий жестокие эксперименты на пациентах, а также на животных. Преображенский тщеславен и не задумывается о том, имеет ли он право ставить себя на место бога и «перекраивать» законы природы.

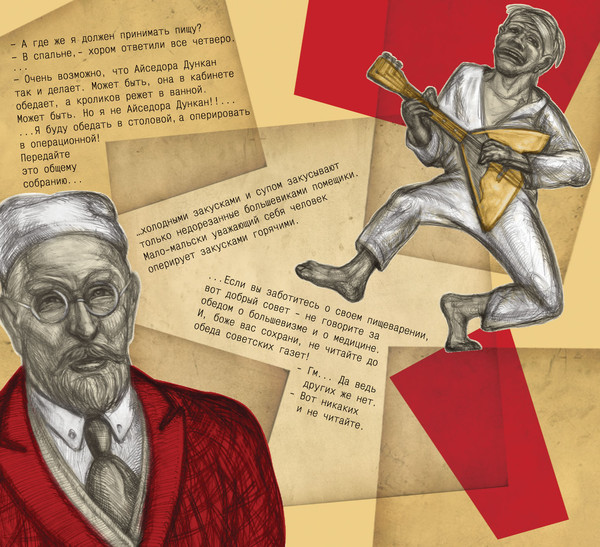

Политические взгляды профессора также спорны: он не выносит пролетариев (то есть простых рабочих, на рубеже XIX и ХХ заявивших о своих правах, которых они веками были лишены, — что и послужило причиной Революции 1917 года). Преображенский считает, что большинство выходцев из низов — люди вопиюще бескультурные; что работать они не хотят и делают это из-под палки, а если дать им волю, во всей стране начнётся бардак. За обедом с доктором Борменталем он произносит знаменитый монолог, разобранный на цитаты:

«Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? <…> Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. <…> Разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны [пролетарии] кричат «бей разруху!» – я смеюсь. <…> Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! <…> Это никому не удаётся, доктор, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!»

<…> Разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны [пролетарии] кричат «бей разруху!» – я смеюсь. <…> Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! <…> Это никому не удаётся, доктор, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!»

С одной стороны, не согласиться с этим пассажем сложно. С другой стороны, стоит ли грести всех под одну гребёнку и судить обо всём «рабочем классе» по таким людям, как Клим Чугункин?

Иван Арнольдович Борменталь. Бывший ученик Филиппа Филипповича, в начале повести — доктор, ассистирующий ему во время операций. Борменталь безмерно благодарен Преображенскому за то, что тот сделал его своим воспитанником: «Никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель…». Борменталь — единомышленник Преображенского: он не просто «поддакивает» наставнику, а искренне разделяет его убеждения.

Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель…». Борменталь — единомышленник Преображенского: он не просто «поддакивает» наставнику, а искренне разделяет его убеждения.

Полиграф Полиграфович Шариков. Эдакий Франкенштейн: человек, который получился после того, как бездомному псу пересадили гипофиз и яички погибшего в драке 25-летнего Клима Георгиевича Чугункина. Сохраняет черты характера обоих свои «предшественников»: пьёт водку, дебоширит, хамит и пристаёт к девушкам, как Чугункин, и бросается на кошек, как вечно голодный бродяга. Общаясь со Швондером, перенимает у него коммунистические идеи, но не вникает в их суть, а просто предлагает «взять всё, да и поделить». Когда же от него требуют возместить ущерб за испорченные вещи, пугается, но продолжает огрызаться.

Швондер, председатель домового комитета. Убеждённый коммунист. Конфликтует с профессором Преображенским, который занимает семь комнат и хотел бы иметь восьмую — под библиотеку, тогда как во все остальные квартиры расселяют жителей из числа простых рабочих. Швондер считает поведение Филиппа Филипповича неприемлемым и угрожает пожаловаться в высшие инстанции, но и Преображенский не так прост: среди его пациентов есть высокопоставленные чиновники, которые до поры до времени сдерживают порывы Швондера. Отчасти искренне, а отчасти из желания «насолить» Филиппу Филипповичу председатель домкома берётся за перевоспитание Шарикова: сначала уговаривает его прочесть «переписку Энгельса с Каутским», а затем пристраивает работать «заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.)».

Швондер считает поведение Филиппа Филипповича неприемлемым и угрожает пожаловаться в высшие инстанции, но и Преображенский не так прост: среди его пациентов есть высокопоставленные чиновники, которые до поры до времени сдерживают порывы Швондера. Отчасти искренне, а отчасти из желания «насолить» Филиппу Филипповичу председатель домкома берётся за перевоспитание Шарикова: сначала уговаривает его прочесть «переписку Энгельса с Каутским», а затем пристраивает работать «заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.)».

Зина — «молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке» — и Дарья Петровна, тайно влюблённая в доктора Борменталя. Помощницы по хозяйству.

Экспозиция и завязка

Действие повести разворачивается в декабре 1924 — январе 1925 гг. Первая глава написана от лица бездомного пса, который всю жизнь борется с холодом, голодом и человеческой жестокостью. Ему часто не везло, однако он кое-как сумел протянуть до очередной зимы; но вот повар из «столовой нормального питания» плеснул ему в бок кипятком. Герой чувствует, что настала ему пора умирать. Однако в этот момент происходит то, что кажется псу чудом: господин в шубе — вскоре читатель узнает, что это Филипп Филиппович Преображенский — скармливает ему кусок колбасы и манит за собой. Пёс не знает пословицы о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — и покорно идёт домой к профессору.

Герой чувствует, что настала ему пора умирать. Однако в этот момент происходит то, что кажется псу чудом: господин в шубе — вскоре читатель узнает, что это Филипп Филиппович Преображенский — скармливает ему кусок колбасы и манит за собой. Пёс не знает пословицы о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — и покорно идёт домой к профессору.

Современный литературовед Д. Л. Быков отмечает, что первую главу «Собачьего сердца» можно трактовать как некое продолжение поэмы А. А. Блока «Двенадцать», действие которой также происходит в морозном Петербурге и где есть следующие строки:

- Стоит буржуй на перекрёстке

- И в воротник упрятал нос.

- А рядом жмётся шерстью жёсткой

- Поджавший хвост паршивый пес.

Продолжая же тему Чехова, автор данной статьи может высказать предположение, что М. А. Булгаков также вспоминал рассказ Антона Павловича «Хамелеон», где беспризорный — вроде бы — пёс стремительно превращается в генеральского (и наоборот, и так несколько раз).

А. Булгаков также вспоминал рассказ Антона Павловича «Хамелеон», где беспризорный — вроде бы — пёс стремительно превращается в генеральского (и наоборот, и так несколько раз).

И вот бродяжка, уже наречённый Шариком, оказывается в квартире Преображенского, где его снова кормят, ему залечивают бок… а потом герой оказывается на операционном столе и, неожиданно для остальных, превращается в человека, который впоследствии выбирает себе имя Полиграф Полиграфович. Задумав пересадить собаке гипофиз только что погибшего мужчины, Преображенский хотел открыть секрет вечной юности. Он и подумать не мог, что вместо «омоложенного» пса получит ещё одного жильца в свою великолепную квартиру, а вместе с ним — уйму проблем, грозящих потерей репутации и даже тюрьмой…

Но не будем спойлерить — и просто скажем, что закончится всё, мягко говоря, не очень хорошо.

Философский аспект

Один из смыслов повести — общечеловеческий, гуманистический — более или менее очевиден. Характеризуя профессора Преображенского как человека тщеславного, ставящего материальные блага и престиж выше общечеловеческих ценностей, Булгаков подчёркивает: нельзя ставить себя на место бога и «перекраивать» природу по собственному разумению.

Эта мысль тем более важна, если учитывать, что сам Михаил Афанасьевич окончил медицинский факультет и был практикующим доктором (этим опытом вдохновлено ещё одно его произведение — «Записки юного врача»). Конечно, научные изыскания необходимы! Разрабатывать новые лекарства, совершенствовать хирургические методы нужно обязательно. Но необходимо понимать, где заканчивается желание помочь ближнему — и начинается «евгеника» (учение о селекции применительно к человеку).

Политический аспект

А вот политические воззрения Булгакова, как уже говорилось, в «Собачьем сердце» запрятаны тщательнее. После того как Михаил Афанасьевич написал повесть, советская цензура рассудила, что автор находится на стороне профессора Преображенского — и осуждает Шарикова как типичного представителя рабочего класса. А значит, произведение антисоветское и печатать его нельзя. (Первая публикация «Собачьего сердца» на родине писателя состоялась только в 1987-м году.)

Но, приглядевшись к повести внимательнее, читатель без труда поймёт, что и Филипп Филиппович никак не претендует на роль образца для подражания. Да, он произносит громкие, правильные речи, — но чем он зарабатывает на жизнь? Он врач — но разве он лечит тех, кто действительно болен?

Да, он произносит громкие, правильные речи, — но чем он зарабатывает на жизнь? Он врач — но разве он лечит тех, кто действительно болен?

Вовсе нет: профессор Преображенский обслуживает богачей, которые хотят всё того же — продлить молодость. Продлить не ради чего-то высокого, важного, а исключительно ради наслаждения.

В начале повести, когда Шариков — ещё собака, к Филиппу Филипповичу приходят три клиента. Первый — растрёпанный мужичок, лысеющий, приволакивающий ногу. Он рассыпается в благодарностях за недавно проведённую операцию:

— Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо. <…> Верите ли, профессор, каждую ночь обнажённые девушки стаями. Я положительно очарован. Вы – кудесник.

После мужичка к профессору приходит пятидесятилетняя женщина, которая встретила «дьявольски молодого» красавца — карточного шулера — и уговаривает Преображенского как-нибудь её омолодить. Профессор предлагает даме пересадить яичники обезьяны, на что она с радостью соглашается.

Но если эти два случая вызывают разве что брезгливость и не более того, третий посетитель заходит куда дальше. Он признаётся Филиппу Филипповичу, что соблазнил четырнадцатилетнюю девочку, и та, кажется, забеременела. Преображенский поначалу пытается ему читать морали: «Подождите два года и женитесь на ней» — но, слегка пожурив посетителя, соглашается решить «проблему».

Разве после таких сцен читатель может считать Преображенского положительным героем, интеллигентом? Напротив, Филипп Филиппович в чём-то оказывается хуже Шарикова. Да, подопытный дебоширит, пьянствует, хамит, — но он хотя бы делает это открыто…

Любопытные факты (не для слабонервных)

Современному школьнику эксперименты, описанные Булгаковым, кажутся фантастикой и не более. Кто же, спрашивается, будет пересаживать человеку яичники обезьяны?

Но, как ни удивительно, подобные операции в начале XX века действительно практиковались — и, более того, приносили ошеломительные результаты. Пересадкой обезьяньих желёз занимались русский хирург С. А. Воронов, прооперировавший свыше 250 человек и добившийся видимых улучшений в 90 % случаев, а также австрийский профессор Штейнах. В начале ХХ в. в СССР прославился их последователь — врач по фамилии Воскресенский, живший в Твери и, очевидно, ставший прототипом для Филиппа Филипповича Перображенского. Правда, в 1940-х гг. такие эксперименты запретили — из гуманистических соображений.

А. Воронов, прооперировавший свыше 250 человек и добившийся видимых улучшений в 90 % случаев, а также австрийский профессор Штейнах. В начале ХХ в. в СССР прославился их последователь — врач по фамилии Воскресенский, живший в Твери и, очевидно, ставший прототипом для Филиппа Филипповича Перображенского. Правда, в 1940-х гг. такие эксперименты запретили — из гуманистических соображений.

Что же касается собак, то на них тоже ставили непостижимые умы эксперименты, — правда, значительно позже 1925-го г., когда была написана повесть Булгакова. В 1950-х гг. российский учёный В. П. Демихов обрёл скандальную славу из-за опытов с «двуголовыми собаками». Экспериментатор, подобно профессору Преображенскому, ловил здорового и молодого пса — а потом пересаживал ему голову, передние плечи и лапы щенка. Получалась, действительно, собака, обе морды которой дышали, лакали молоко и даже играли друг с другом. (Если не верите — погуглите видео, но на ночь такое лучше не смотреть. Мы предупреждали.)

Мы предупреждали.)

Правда, делал он всё это далеко не в таких комфортных условиях, как Филипп Филиппович. Эксперименты Демихова не одобрялись Минздравом, поэтому учёный оперировал животных в подвале института им. Склифософского, а выхаживал уже дома, в обыкновенной коммунальной квартире. И, кстати, какими бы отвратительными ни казались его эксперименты, — тем более что все животные быстро умерли, а было их порядка двадцати, — эти опыты с собаками стали важнейшим вкладом в развитие трансплантологии. То есть отчасти благодаря трудам Демихова тяжело больным людям сейчас пересаживают сердце и лёгкие.

И здесь снова встаёт вопрос: где грань между научными исканиями и жестокостью, прогрессом и евгеникой?..

| / Сочинения / Булгаков М.А. / Собачье сердце / Автор и его герои в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» Судьба многих произведений Булгакова трагична: они не были напечатаны при жизни автора и нашли своего читателя лишь через десятилетия. Такая участь не обошла и фантастическую повесть «Собачье сердце». Цензура запретила повесть к печати по причинам весьма обоснованным: произведение было названо острым памфлетом на современность. Несомненно, повесть чрезвычайно политична и остро социальна. И композиция, и образы главных героев – все призвано выразить точку зрения автора, его мнение о социальном и государственном устройстве. Итак, в начале повести перед нами пес Шарик, не лишенный интеллекта и сообразительности. Стоит вспомнить его разграничения между «господином», «товарищем» и «гражданином». Шарик с уважением относится к графу Толстому, замирает, когда слышит арию из «Аиды», не любит жестоких людей. Во второй части повести перед нами уже не Шарик, а чудовище. Можно сказать, что перед нами восставший Клим Чугункин, чьего воспитания, образования и интеллекта хватает только на то, чтобы кричать о социальном неравенстве. Столь яростная авторская сатира, конечно, не могла пройти цензуру. По Булгакову, собака лучше, чем «трудовой» элемент, товарищ Шариков. При этом, как мне кажется, автор высказывается не против пролетария как такового, а против той неприятной и бесполезной толпы бездельников, которых революция вынесла на поверхность. И не удивительно, что в ней оказалось немало пьяниц и тунеядцев, желающих разделить чужое добро, нажитое честным трудом. Тем более что со стороны государства подобное мародерство было узаконено и даже приветствовалось. Не случайно в темном мозгу Шарикова социальная справедливость равнозначна ложному дележу: «Взять все и поделить… А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет». Интересно, что даже при подобных рассуждениях Шариков выставлен скорее жертвой, а не палачом. Ведь у «неразумного» животного есть наставник – Швондер. В лице последнего Булгаков высмеивает еще один тип человеческого характера. Псевдореволюционер Швондер на деле заботится лишь об удобном местечке для себя. Нахлебник «правого» дела, он только и мечтает не работать, а разжиться за счет других. Подобная позиция, к сожалению, была, есть и остается присущей человеческой натуре во все времена. Просто иногда для швондеров наступают наиболее счастливые эпохи. Мысленно Булгаков выступает на стороне интеллигенции, которая представлена в повести профессором Преображенским и доктором Борменталем. В повести мы видим совершенно иное, не искаженное, изображение интеллигентного человека, которое не соответствовало социальному литературному заказу того времени. Если дворянин — значит, непременно низкий, жадный, бездельничающий человек. Такой образ создавался на протяжении многих лет официальной советской литературой. Интеллигенция Булгакова – это люди труда и высокой нравственности. Профессор Преображенский – светило мировой медицины, трудоголик. Его воспитание не позволяет ему опускаться до уровня Шарикова. Подобное противопоставление Шарикова и Преображенского весьма ярко иллюстрирует авторскую позицию по поводу животрепещущей тогда темы – интеллигенции и народа. Важнейший вывод вложил Булгаков в уста Преображенского. Актуальные в двадцатые годы двадцатого века, эти слова написаны будто бы и про наше время: «Что такое эта ваша разруха? … разруха сидит не в клозетах, а в головах!» Безусловно, время все расставило на свои места. И рассудило М.А. Булгакова, которого теперь мы проходим в школе, и его цензоров, фамилии которых навсегда канули в Лету. Рассудило время автора и его героев, показав, кто прав, а кто виноват, показав, что каждый должен иметь право на собственное мнение, особенно если этот каждый – писатель, призванный владеть умами людей. В итоге завет великого русского писателя, оставленный нам в повести «Собачье сердце», удивительно прост и, вместе с тем, необыкновенно гениален: «Человек не должен ни при каких обстоятельствах терять человеческий облик!»

/ Сочинения / Булгаков М.А. / Собачье сердце / Автор и его герои в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» | Смотрите также по произведению «Собачье сердце»: |

«Собачье сердце» анализ произведения Булгакова – смысл названия, тема, история создания, жанр рассказа

Легендарное произведение Булгакова “Собачье сердце” изучается на уроках литературы в 9 классе. Его фантастическое содержание отражает вполне реальные исторические события. В “Собачье сердце” анализ по плану предполагает подробный разбор всех художественных аспектов произведения. Именно эта информация представлена в нашей статье, включая анализ произведения, критику, проблематику, композиционную структуру и историю создания.

Краткий анализ

Год написания – повесть написана в 1925 году.

История создания – произведение создаётся быстро – за три месяца, расходится в самиздате, однако опубликовано на родине только в 1986 году в период перестройки.

Тема – неприятие насильственного вмешательства в историю, политических изменений в обществе, тема человеческой натуры, её природы.

Композиция – кольцевая композиция, основанная на образе главного героя.

Жанр – социально-философская сатирическая повесть.

Направление – сатира, фантастика (как способ подачи художественного текста).

История создания

Произведение Булгакова было написано в 1925 году. Всего за три месяца на свет родилось гениальное произведение, которое обрело впоследствии легендарное будущее и всенародную славу.

Оно готовилось к изданию в журнале “Недра”. Прочитав текст, главный редактор, естественно, отказался печатать такую, откровенно враждебную к существующему политическому строю, книгу. В 1926 году на квартире у автора был совершён обыск и рукопись “Собачьего сердца” была изъята. В первоначальном варианте книга называлась “Собачье счастье. Чудовищная история”, позже она получила современное название, которое связывают со строками из книги А. В. Лайферта.

Прочитав текст, главный редактор, естественно, отказался печатать такую, откровенно враждебную к существующему политическому строю, книгу. В 1926 году на квартире у автора был совершён обыск и рукопись “Собачьего сердца” была изъята. В первоначальном варианте книга называлась “Собачье счастье. Чудовищная история”, позже она получила современное название, которое связывают со строками из книги А. В. Лайферта.

Сама идея фабулы, по мнению исследователей творчества Михаила Булгакова, заимствована автором у писателя-фантаста Г. Уэлсса. Булгаковский сюжет становится едва ли не прикрытой пародией на правительственные круги и их политику. Писатель дважды выступал с чтением своей повести, впервые – на литературном собрании “Никитинские субботники”.

После очередного выступления зал был в восторге, за исключением нескольких писателей-коммунистов. При жизни автора его произведение не публиковалось, во многом из-за опального содержания, но была и другая причина. “Собачье сердце” впервые было опубликовано за рубежом, это автоматически “приговаривало” текст к гонениям на родине. Поэтому только в 1986 году, спустя 60 лет, оно появилось на страницах журнала “Звезда”. Несмотря на немилость, Булгаков надеялся опубликовать текст при жизни, его переписывали, копировали, передавали друзья и знакомые писателя, восхищаясь смелостью и оригинальностью образов.

Поэтому только в 1986 году, спустя 60 лет, оно появилось на страницах журнала “Звезда”. Несмотря на немилость, Булгаков надеялся опубликовать текст при жизни, его переписывали, копировали, передавали друзья и знакомые писателя, восхищаясь смелостью и оригинальностью образов.Посмотрите, что еще у нас есть:

Тема

Писатель поднимает проблему идеологии и политики большевизма, необразованности тех, кто добрался до власти, невозможности насильного изменения порядка в истории. Результаты революции плачевны, она, как и операция профессора Преображенского, привела к совсем неожиданным последствиям, вскрыла самые страшные болезни общества.

Тема человеческой природы, натуры, характеров также затронута автором. Он даёт полупрозрачный намёк на то, что человек чувствует себя слишком всесильным, но не в состоянии контролировать плоды своей деятельности.

Кратко о проблематике произведения: насильственное изменение общественного строя и уклада неминуемо приведёт к плачевным результатам, “эксперимент” будет неудачным.

Идея повести Булгакова достаточна прозрачна: любое искусственное вмешательство в природу, общество, историю, политику, и другие сферы – не приведёт к позитивным изменениям. Автор придерживается здорового консерватизма.

Основная мысль повести гласит следующее: необразованному, незрелому “народу” типа “Шариковых” нельзя давать власть, они морально незрелы, такой эксперимент обернётся катастрофой для общества и истории. Слишком узким будет вывод о художественных целях автора с позиции государственного строя и политики 20-30 годов, поэтому обе идеи имеют право на жизнь.

Смысл названия произведения в том, что не у всех людей, от рождения нормальные, духовно “здоровые” сердца. Есть на земле люди, которые живут жизнью Шарикова, у них собачьи (плохие, злые) сердца от рождения.

Композиция

Повесть имеет кольцевую композицию, что можно проследить, следуя за содержанием произведения.

Повесть начинается с описания собаки, которая вскоре становится человеком; заканчивается тем, с чего началось: Шариков прооперирован и снова обретает облик довольного животного.

Особенностью композиции являются дневниковые записи Борменталя о результатах эксперимента, о перерождении пациента, о его достижениях и деградации. Таким образом, история “жизни” Шарикова документально зафиксирована помощником профессора. Ярким ключевым моментом композиции является знакомство Шарикова со Швондером, который оказывает решающее влияние на формирование личности новоиспечённого гражданина.

В центре рассказа два главных героя: профессор Преображенский и Полиграф Шариков, именно они имеют сюжетообразующую роль. В завязке произведения интересен приём автора, когда жизнь показывается глазами пса Шарика, его “собачьи” размышления о погоде, о людях и собственной жизни – отражение того немногого, что нужно для спокойного существования. Кульминацией повествования является перерождение Полиграфа, его моральное и духовное разложение, наивысшим проявлением которого стал замысел убийства профессора. В развязке – Борметаль и Филипп Филиппович возвращают подопытного в его первоначальный вид, чем исправляют свою ошибку. Этот момент очень символичен, так как определяет то, чему учит повесть: некоторые вещи можно исправить, если признать свою ошибку.

Этот момент очень символичен, так как определяет то, чему учит повесть: некоторые вещи можно исправить, если признать свою ошибку.

Главные герои

О героях произведения мы написали отдельную статью – Главные герои «Собачьего сердца».

Жанр

Жанр “Собачье сердце” принято обозначать как повесть. По сути оно является социальной или политической сатирой. Переплетение острой сатиры с философскими размышлениями о будущем после революции даёт право называть произведение социально-философской сатирической повестью с элементами фантастики.

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Ольга Минкевич

12/15

Фархад Гулиев

13/15

Настя Офицерова

15/15

Татьяна Могутова

14/15

Максим Максимов

14/15

Егор Ковригин

15/15

Миша Бизин

15/15

Алексей Силантьев

15/15

Святослав Емашев

14/15

Наталья Сиухина

10/15

Рейтинг анализа

Средняя оценка: 4. 7. Всего получено оценок: 1462.

7. Всего получено оценок: 1462.

В Петербурге открыли памятник на сюжет фильма «Собачье сердце» к 30-летию киноленты — В стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Скульптура с изображением профессора Преображенского и пса Шарика — героев повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» и одноименного фильма Владимира Бортко — установлена возле дома на Моховой улице, 27, в Санкт-Петербурге, где в 1988 году снимался фильм. В открытии памятника к 30-летию фильма в понедельник принял участие режиссер, народный артист России Владимир Бортко, передает корреспондент ТАСС.

Скульптуры профессора и пса не имеют сходства с героями фильма. Персонажи «Собачьего сердца» сидят на скамейке, мужчина в медицинском халате и колпаке приманивает конфетами пса.

«Собака немножко другая — не дворняга, а породистая. Это был поиск образа: сначала хотели делать дворнягу. И сначала хотели делать Евстигнеева [народный артист СССР Евгений Евстигнеев сыграл роль профессора в фильме Бортко] в совсем другой позе — это обсуждалось, но как-то было слишком несовременно, что ли. В этом поиске мы пришли к такому варианту», — сказал журналистам на открытии памятника его автор — студент факультета скульптуры Академии художеств им. И. Е. Репина Игорь Сенин.

В этом поиске мы пришли к такому варианту», — сказал журналистам на открытии памятника его автор — студент факультета скульптуры Академии художеств им. И. Е. Репина Игорь Сенин.

Памятник не похож

Владимир Бортко, увидев памятник, с юмором отнесся к отсутствию сходства с героями его фильма.

«Когда в Москве открывали памятник Юрию Долгорукому, кто-то в толпе крикнул: «Не похож!» Здесь, видимо, то же самое. Похож или не похож — не важно, важно то, что люди решили вспомнить кино, вспомнить Булгакова прежде всего. Ведь тем, что мы сделали, прежде всего мы обязаны великому нашему писателю», — сказал режиссер.

Бортко признался, что сама идея сделать памятник для него очень дорога. «Это будет хорошим напоминанием о фильме, который, слава богу, удался и внес такое количество социальной энергии, которую вспоминаешь до сих пор», — сказал он журналистам.

Как отметили в пресс-службе «Ленфильма», съемки «Собачьего сердца» проходили в Ленинграде, и его улицы «сыграли роль» улиц Москвы, где по сюжету разворачивается действие фильма. Пречистенкой, где профессор нашел Шарика, стала Боровая улица, а Обухов переулок, где находится дом, в котором проживал Преображенский, снимали на Моховой. Также съемки проходили на Преображенской площади, на улице Рылеева, в Дегтярном переулке.

Пречистенкой, где профессор нашел Шарика, стала Боровая улица, а Обухов переулок, где находится дом, в котором проживал Преображенский, снимали на Моховой. Также съемки проходили на Преображенской площади, на улице Рылеева, в Дегтярном переулке.

Премьера киноленты, в которой снялись Владимир Толоконников, Евгений Евстигнеев, Роман Карцев, Нина Русланова, состоялась в СССР в ноябре 1988 года. В фильме, признанном одной из лучших экранизаций булгаковской прозы, также снялись Нина Русланова, Борис Плотников, Ольга Мелихова, Анжелика Неволина, Сергей Филиппов, Валентин Ковель и другие артисты.

Cоветский гомункул

- Повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» — один из базовых текстов советской, антисоветской и постсоветской культуры, разобранный на цитаты и мемы.

- Помимо социальной сатиры на большевистский строй, в повести заключена и философская проблема создания «нового человека».

- У Булгакова были сложные отношения с советской властью, но повесть «Собачье сердце» не задумывалась как антисоветское произведение.

- Книга Булгакова во многом пророческая: она говорит о невозможности антропологической инженерии, о крахе проекта советского человека.

Сергей Медведев: Сегодня у нас в гостях «Чудовищная история» — именно такой подзаголовок дал своей повести «Собачье сердце» Михаил Булгаков. Это один из базовых текстов советской, постсоветской и антисоветской культуры, своего рода каталог разных цитат и мемов. Какие смыслы таит в себе «Собачье сердце»? Как ему удалось пробиться к читателю через препоны советской цензуры?

Видеоверсия программы

Корреспондент: Повесть «Собачье сердце» Булгаков создал в 1925 году, а свет произведение увидело только в 1987-м, опубликованное в журнале «Знамя». Власти не разрешили печатать повесть и конфисковали ее, в результате чего в течение 62 лет она распространялась в рукописном, самиздатном и тамиздатном видах. За сатирической фантастикой была скрыта немаловажная мысль: революция – это своего рода насильственная операция, проведенная над обществом. Шарик изменил свой облик, но не свою сущность, стал человеком, но сердце и мысли собаки так и остались принадлежать Климу Чугункину. Искренние попытки профессора Преображенского насильственно усовершенствовать человека и создать его из животного очень сильно напоминают эксперимент с социализмом.

Шарик изменил свой облик, но не свою сущность, стал человеком, но сердце и мысли собаки так и остались принадлежать Климу Чугункину. Искренние попытки профессора Преображенского насильственно усовершенствовать человека и создать его из животного очень сильно напоминают эксперимент с социализмом.

Всякая форма насилия над личностью, физическая или идеологическая, не может привести к успеху

Идея реализуется писателем в аллегорической форме: незатейливый, добродушный пес Шарик превращается в ничтожное и агрессивное человекообразное существо. Булгаков полагает: «Всякая форма насилия над личностью, физическая или идеологическая, не может привести к успеху».

Сергей Медведев: В студии Радио Свобода — Мария Котова, заместитель директора по научной работе музея Михаила Булгакова, и Петр Мансилья-Круз, директор музея.

В Международном «Мемориале» открывается выставка, посвященная «Собачьему сердцу», под названием «Приключения запрещенной книги». Интересный параллелизм: такой фантасмагорический сюжет, может быть, достойный Гофмана, романтиков, и столь же фантасмагорические приключения самой рукописи!

Интересный параллелизм: такой фантасмагорический сюжет, может быть, достойный Гофмана, романтиков, и столь же фантасмагорические приключения самой рукописи!

Петр Мансилья-Круз: В нашем случае в подзаголовке «Чудовищная история» есть и второй смысл: чем дольше мы разбирались в истории бытования этого текста в СССР и за рубежом, в цензурных перипетиях, в истории пути этого текста к читателю, тем чудовищнее нам представлялась эта история. Это злоключения книги.

Многие произведения Булгакова дошли до читателя не сразу. Роман «Мастер и Маргарита», над которым писатель работал до начала 40-го года, до своих последних недель и дней, был впервые опубликован в нашей стране только в 1966-1967 годах: две части романа вышли в двух тетрадках журнала «Москва». Но с повестью «Собачье сердце» все было еще дольше – это самый долгий путь булгаковского текста к читателю. Сейчас – это удивительный эффект! – если спросить у кого-то: «Что вы помните из Булгакова?», – может быть, иногда эта книжка будет второй, «Собачье сердце» будет идти за «Мастером и Маргаритой».

Сергей Медведев: Мария, почему такая сложная судьба именно у этой вещи? Она изначально воспринималась как сатира на большевистский строй?

Мария Котова: Пожалуй, да. Когда Булгаков написал эту повесть, еще до публикации, он читал ее своим друзьям и на заседании литературного кружка «Никитинские субботники» в марте 1925 года. Он в марте дописал повесть и сразу получил приглашение от Ангарского, своего главного издателя, принести повесть, чтобы на нее посмотреть и, может быть, напечатать. И параллельно Булгаков читал эту повесть на литературном кружке «Никитинские субботники», где, естественно, уже были агенты ГПУ, которые потом написали развернутый донос на это чтение. Этот агент подчеркнул, что это глубоко антисоветская вещь, и, конечно, не может быть и речи о ее публикации, и даже ее чтение 38-ми писателям уже наносит большой урон Советской власти, что писатели слушали Булгакова сочувственно, аплодировали, смеялись и говорили, что он выразил то, что они сами выразить не смеют.

Повесть с самого начала воспринималась как антисоветская, хотя сам Булгаков об этом говорил только осенью 1926 года, когда его вызвали на допрос в ОГПУ. Он сказал следователю: «Я понимаю, что моя повесть получилась более злостной, чем я предполагал, поэтому причина запрещения этой книги мне понятна».

Сергей Медведев: Она задумывалась как антисоветская, сатирическая вещь, или сатира просто выписалась сама собой из духа времени?

Петр Мансилья-Круз: Я не думаю, что эта вещь задумывалась как антисоветская, и что это те категории, в которых рассуждал Булгаков. В середине 20-х он все-таки уже искал для себя место не только в советской, но и в мировой литературе. Как человек сильных амбиций и страстей, он сравнивал себя с великими. Мы по разным признакам может довольно определенно утверждать, что Булгаков сопоставлял себя и с Толстым, и с Гоголем, и с Мольером, и с очень разными писателями. Когда мы говорим о «Собачьем сердце», важно помнить, что Булгаков сопоставлял себя с Верном, Уэллсом и Купером. Для него важно было – уметь писать не только злостно, не только злободневно, но и остросюжетно. И вот этот поиск сегодняшнего сюжета, поиск того, что хотят читать именно сейчас, это было важно не только из-за журналистского опыта Булгакова, не только из-за стремления почувствовать и передать этот дух времени, но и, по-моему, из-за того, что ему действительно было важно говорить это сегодняшнее слово в литературе.

Для него важно было – уметь писать не только злостно, не только злободневно, но и остросюжетно. И вот этот поиск сегодняшнего сюжета, поиск того, что хотят читать именно сейчас, это было важно не только из-за журналистского опыта Булгакова, не только из-за стремления почувствовать и передать этот дух времени, но и, по-моему, из-за того, что ему действительно было важно говорить это сегодняшнее слово в литературе.

Мария Котова: Он не мыслил себя в категориях «советский-антисоветский», он мыслил себя как писатель, который говорит о том, о чем он хочет говорить, не сильно оглядываясь по сторонам. Это была какая-то поразительная смелость. С другой стороны, конечно, в «Собачьем сердце» чувствуется очень сильная усталость и раздражение от пролетариата. Ему тоже угрожали, что его «уплотнят», выкинут из квартиры. У него не было таких рычагов воздействия на этих пролетариев, как у профессора Преображенского. В этом смысле, мне кажется, это скорее реализация каких-то его желаний: ему хотелось бы, чтобы было вот так, чтобы у него была бумажка, броня, чтобы к нему не смели приставать все эти 16 человек пролетариев, которые четыре года были его соседями на Большой Садовой.

Сергей Медведев: Но был тот самый звонок Сталина, и, как я понимаю, Булгаков очень сильно отстраивал свою жизнь от этого звонка. Он не раз говорил об этом.

Петр Мансилья-Круз: Это важно для Булгакова. Он ждал ответа на свое письмо правительству СССР, написанное приблизительно за месяц до этого звонка. Эту историю можно рассказывать по-разному. Наверное, это самый спекулятивный сюжет в рассказе о жизни Булгакова. Дело в том, что для Булгакова 1929 год стал годом катастроф, он сам называл его так. Это год, в который были запрещены все его пьесы.

Тут нужно иметь в виду, что как раз после истории с «Собачьим сердцем» Булгаков отходит от прозы. Он теряет надежду на публикации в своей стране. В 1925 году выходит единственный сборник Булгакова, единственная полноценная книжка, которая состоит только из его текстов. После этого Булгакову становится понятно, что больше его печатать не будут. И Булгаков начинает работать для театра. Конечно же, он искал каких-то возможностей реализоваться. Он писал много, но всегда думал о том, кто это будет читать, для кого он пишет.

Конечно же, он искал каких-то возможностей реализоваться. Он писал много, но всегда думал о том, кто это будет читать, для кого он пишет.

И в 1929 году он просто на грани отчаяния. Он теряет надежду на постановки и публикации. Ему остается только какая-то журналистская поденщина, от которой он бежал все эти годы. В этих обстоятельствах он пишет письмо правительству СССР, предлагая выбор – отпустить его за границу или дать ему работать в своей стране. И вот этот выбор – это, конечно, вся история наших 20-х годов в одной строке.

Упоминая о том, чтобы его выпустили за границу, Булгаков пишет: «прошу великодушно отпустить меня на свободу»

Мария Котова: Причем, упоминая о том, чтобы его выпустили за границу, он пишет: «прошу великодушно отпустить меня на свободу». Он даже не пытается замаскировать или как-то переформулировать это – здесь он в тюрьме! Он хотел уехать гораздо больше, чем получить работу или печататься.

Сергей Медведев: Чугункин-Сталин: иногда доводится читать, что это такая не очень сильно прикрытая пародия – сталь-чугун.

Петр Мансилья-Круз: Булгакову вообще нравилось выдумывать персонажи, имена. Я думаю, не случайно это именно Клим Чугункин. Но причина того, почему эту повесть запретили, конечно, в другом.

Сергей Медведев: Я читал, что Каменев сказал: не может быть и речи. Он хорошо относился к Булгакову. В чем антисоветскость повести – это пародия на пролетариат, который, грубо говоря, «быдло, вынутое из трактира и поставленное управлять Жилкомхозом»?

Петр Мансилья-Круз: Очень важно, что это не булагковская трактовка. Так же, как Булгаков пишет: где у Маркса написано, что нужно заколотить парадный вход и входить с черного, — иногда хочется спросить: где у Булгакова в «Собачьем сердце» написано, что пролетариат — как раз то, о чем вы сейчас сказали? Да, Филипп Филиппович Преображенский признается в том, что не любит пролетариат. При этом там есть разные персонажи, и Преображенский относится к ним по-разному. Надо сказать, что фильм Владимира Бортко, который вышел в 1988 году, в значительной степени определил такое массовое отношение к этому произведению.

Надо сказать, что фильм Владимира Бортко, который вышел в 1988 году, в значительной степени определил такое массовое отношение к этому произведению.

Сергей Медведев: Я считаю его одним из лучших позднесоветских фильмов.

Петр Мансилья-Круз: Хороший фильм. В него заложена определенная интерпретация — это становится яснее, если посмотреть другой фильм «Собачье сердце».

Сергей Медведев: Итальянский.

Петр Мансилья-Круз: Да, 70-х годов. Это совершенно уморительное зрелище!

Сергей Медведев: Мне это напоминает Франкенштейна – создание искусственного человека. Или, может быть, вспомнить «Фауста» Гете? Ведь тут тот же самый сюжет – создан некий советский гомункул как прообраз конструирования нового человека, эксперимент оказывается чудовищным, реторта разбивается…

Петр Мансилья-Круз: Булгаковский сюжет немножко иной, но Булгаков и «Собачье сердце» интересны сегодня в значительной степени потому, что он играл с этими знаниями читателя. Конечно, это не однослойное произведение. Действительно, после «Фауста», Франкенштейна и всей той научной фантастики, которую Булгаков знал и читал…

Конечно, это не однослойное произведение. Действительно, после «Фауста», Франкенштейна и всей той научной фантастики, которую Булгаков знал и читал…

Сергей Медведев: У Уэллса, по-моему, схожий сюжет.

Петр Мансилья-Круз: Да, много похожего, и, конечно, Булгаков кивает в эту сторону. Он разговаривает с читателем уважительно, как с человеком, который тоже все это читал. Половина юмора, который содержится в повести «Собачье сердце», об этом.

Я продолжаю настаивать: это все-таки не произведение, которое написано для того, чтобы кто-то стал меньше любить пролетариат. Это довольно сложная вещь. Ее интересно перечитывать именно потому, что в ней много всего спрятано внутри, в том числе и европейские литературные традиции.

Сергей Медведев: По-моему, тема гомункула появляется и в конце «Мастера и Маргариты». Эта тема занимала Михаила Афанасьевича?

Мария Котова: Думаю, да. Но это еще была общая тема 20-х годов: перековка человека, перестройка. Здесь в один ряд с Булгаковым, одного из первых писателей, писавших на эту тему, можно поставить Зощенко, который написал повести о перековке человека: «История одной перековки» и «Возвращенная молодость», где он сам над собой ставил эксперимент, как сделать из себя нового советского человека.

Но это еще была общая тема 20-х годов: перековка человека, перестройка. Здесь в один ряд с Булгаковым, одного из первых писателей, писавших на эту тему, можно поставить Зощенко, который написал повести о перековке человека: «История одной перековки» и «Возвращенная молодость», где он сам над собой ставил эксперимент, как сделать из себя нового советского человека.

Сергей Медведев: Это такой советский авангард — лепка нового человека, создание новой антропологии.

Мария Котова: Да, и отношение к этому не как к какой-то загадке природы, а как к некоторому процессу, механизму, который можно разъять, собрать и стать инженером.

Петр Мансилья-Круз: Интересно, как по-разному участвуют в этом разные умные и творческие люди того времени. Есть современники Булгакова, которые всерьез взялись за это дело, начали ставить эксперименты и над собой, как над новыми советскими писателями, и над своими персонажами.

Булгаков это делает, конечно, по-другому. Как человек очень традиционного склада, который думает от традиции и в значительной степени в ней живет, он, конечно, смотрит на это как на внешний процесс. Он не бросается всерьез конструировать какого-то нового человека. Он в свойственной ему манере и с большим юмором наблюдает за этим процессом и подкидывает дров в этот костер.

Сергей Медведев: Но книга в большой степени пророческая, ведь она говорит о невозможности антропологической инженерии, о крахе этого проекта советского человека.

Петр Мансилья-КрузПетр Мансилья-Круз: У Булгакова вообще много пророчеств. Удивительно, как много и как рано он написал о конце советской эпохи. Его текст, который, по-моему, часто неправильно называют фельетоном: «Грядущие перспективы», — это первая известная нам публикация Булгакова: он вышел в ноябре 1919 года в белогвардейской газете «Грозный». Это очень эмоциональный, сильный текст — о том, чем кончится этот эксперимент, чем грозит Советская власть. Текст совершенно безнадежный, в нем Булгаков говорит о том, что нашим детям и внукам придется платить за то безумие, которое происходит сейчас.

Булгаков как социальный мыслитель, провидец – это тоже большая тема. Мы, к огромному сожалению, мало про это знаем, потому что от белогвардейской газеты «Грозный» Булгаков у себя дома сохранил только маленький квадратик с фрагментом передовицы — просто как будто бы для того, чтобы будущие исследователи нашли его текст.

Сергей Медведев: Говоря об отношениях Булгакова с советским строем, я часто думаю: каким образом он миновал молоха репрессий? Над ним это нависало? Или была некая охранная грамота Сталина, хотя мы понимаем, что это абсолютно условно: мало ли кому там Сталин мог звонить?

Мария Котова: У меня нет ответа. Мы знаем, что в 1926 году, когда у Булгакова прошел обыск, он был в числе семи человек, которых Ягода, тогдашний председатель ОГПУ, предлагал выслать за пределы СССР (и, возможно, для Булгакова это был бы лучший исход). Но его не выслали, его имя было вычеркнуто из этого списка: он остался в СССР.

То, что мне попадалось в документах Политбюро 20-х и 30-х годов, скорее говорит о том, что у Булгакова были свои защитники, которые хлопотали за его пьесы. В частности, это Станиславский: только благодаря его связям в Политбюро в 1926 году вышли «Дни Турбиных». И ОГПУ было очень против, и гневные письма в Наркомпрос слали за пять дней до премьеры. В 30-е годы была история вокруг булгаковского «Мольера», но там у него уже были сложные отношения с Керженцевым.

Документов, в которых говорилось бы о том, что Булгакова как-то особенно не любили или особенно любили, мне не попадалось. Булгаков не написал ничего похожего на «Мы живем, под собою не чуя страны». Открытых противостояний с властью у него не было. Он был глубоко порядочным человеком, который понимал, что произошло в стране и чем это закончится, но не выступал открыто. Он просто жил, как считал нужным. В этом была известная доля смелости, но не было диссидентства.

С точки зрения нашей просвещенной биоэтики XXI века, животные оказываются моральнее человека

Сергей Медведев: В любом случае, какие бы ни были заступники, решение о жизни и смерти Булгакова принималось одним человеком.

Петр Мансилья-Круз: Скорее всего, да. Но тут есть довольно забавный сюжет, связанный с отношением Сталина к спектаклю «Дни Турбиных» и к булгаковской пьесе.

Сергей Медведев: Он же, по-моему, говорил, что «если даже эти самые Турбины приняли Советскую власть»…

Петр Мансилья-Круз: Да. Это совершенно отвратительное и иезуитское представление о пользе. Булгаков, конечно враг, какой-то белогвардейский бумагомаратель, который работает против нас, но поскольку это нам полезно, поскольку, как представляется Сталину, люди, сходившие на «Дни Турбиных» во МХАТ, выходят с ощущением победы красных, значит, его можно оставить в живых. Это ужасная логика! Сейчас, рассуждая о Булгакове и Сталине, мы, конечно, искажаем эту картину, потому что Сталин не ходил на «Дни Турбиных» 16, 17 или 19 раз, это неправда. Сталин не был поклонником творчества Булгакова.

Мария Котова: У меня вообще складывается ощущение, что иногда интерес Сталина к литераторам и литературе сильно преувеличивается. Для него литераторы были точно не на первом и не на втором месте: у него очень много было других дел.

Сергей Медведев: В любом случае здесь какая-то русская традиция: Николай был цензором Пушкина, Сталин — цензором Булгакова. И мы все живем в этой мифологии, в этом архетипе литературной страны.

В «Собачьем сердце» заключена еще одна очень интересная коллизия – это этика подобного рода экспериментов, которые во множестве делались в первой половине ХХ века: пересадка различных органов, пересадка тел, скрещивание человека с животным. Слово Валерию Спиридонову, инженеру, бывшему в свое время кандидатом на пересадку головы.

Валерий Спиридонов: Ребенком я много всего читал, в том числе — про опыты Владимира Демихова, Роберта Уайта, которые занимались примерно этой же технологией в 40-е – 70-е годы ХХ века с обезьянами и собаками. При технологиях того времени было понятно, что эта проблема разрешима, и она будет разрешима так скоро, как только будет изобретен способ связывания нейронов спинного мозга для обеспечения проводимости сигнала. Можно было соединить сосуды, мышечные и костные волокна, но контроль над телом после пересадки головы тогда вернуть не удавалось.

Сегодня дела обстоят по-другому. Проведены эксперименты на крупных млекопитающих – собаках и обезьянах. По всей вероятности, мы подошли к той точке, когда врачи смогут сказать, что травмы позвоночника, ранее приводившие к параличу, сегодня могут быть излечимы. Есть исследования, есть протокол, который можно повторить. Более того, есть животные, которые перенесли эту операцию по связыванию спинного мозга после его рассечения, они здоровы и активны.

Проблема сегодня в том, что, к сожалению, большое количество государств, авторитетов от власти, медицины и религии очень настороженно смотрят на эти эксперименты. Я думаю, что этика не будет сдерживать науку, это невозможно. Это возможно до какого-то определенного предела, но потом мы приходим к тому, что где-то проявляется позитивное воздействие технологий, и в дальнейшем оно распространяется на все остальное. Мы придем к тому, что на нашем веку будем видеть людей, которые живут 100-150, возможно, 200 лет. И, конечно, мы придем к бессмертию – это не вызывает сомнений. Будут люди, которые захотят вносить какие-то изменения в гены своего потомства, в свои собственные гены.

Сергей Медведев: Мы всегда с симпатией смотрим на Филиппа Филипповича Преображенского, потому что его известно кто сыграл, но если задуматься, то это не очень этичный персонаж. У него клиника, куда инкогнито приходят люди для улучшения своего либидо, для вечной молодости, и он делает это не ради славы человечества, а в том же ключе своих экспериментов.

Петр Мансилья-Круз: Да, на самом деле Булгаков не так уж просто относится к Преображенскому: он и смеется и над этим персонажем в повести, но этого мало осталось в знаменитой экранизации.

Когда мы готовили эту выставку, Маша сделала очень интересную работу. Мы захотели посмотреть, какие фрагменты текста повести хотел вычеркнуть редактор, тот самый Николай Ангарский, и какие фрагменты булгаковского текста не вошли в сценарий, над которым работали Владимир Бортко с супругой. Николай Анграский в середине 20-х вычеркивает из повести «Собачье сердце» все слова: «пролетариат», «буржуи», «контрреволюция», «революция», — и все прочие слова, опасные для цензуры. А авторы фильма вычеркивают из повести другие слова и эпизоды: например, те где Преображенский выглядит не очень авантажно. Вычеркнут эпизод, когда он сует деньги несостоявшейся невесте Шарикова, эпизод, где он грубо выгоняет старуху, которая пришла «посмотреть говорящую собачку». Конечно же, оказался вычеркнут довольно саморазоблачительный монолог Филиппа Филипповича, в котором он говорит фактически о том, как нужно дать женщинам рожать новых людей, не вмешиваясь в этот процесс, с одной стороны, а, с другой стороны, говорит о том, кто лучше, а кто хуже. А сегодня мы не можем говорить о том, кто лучше, а кто хуже, потому что даже для Нобелевского лауреата Джеймса Уотсона это заканчивается довольно плохо – рассуждение о том, чьи гены каковы.

Но нужно понимать, что текст написан в середине 20-х, до середины 30-х. Конечно же, все эти разговоры, которые сегодня выглядят для нас крайне правыми, для Булгакова выглядели иначе. Тем не менее, Булгаков все равно критически осмыслял этот довольно правый подход.

Сергей Медведев: В итальянской экранизации «Собачьего сердца» Филипп Филиппович изображен в виде нацистского красавца. Собственно, все эти антропологические, биологические эксперименты кончаются доктором Менгеле, концлагерем. И в Советском Союзе тоже такие были. Здесь заключено очень важное критическое ядро – невозможность подобных экспериментов, особенно на фоне всего этого футуристического оптимизма 20-х годов. И тут Булгаков пишет о невозможности этой новой антропологии.

Мария Котова: Трезвый взгляд.

Петр Мансилья-Круз: «Собачье сердце» – действительно редкая и удивительная вещь для середины 20-х годов. Конечно, фон был фантастический – омоложение, эксперименты, работающие клиники, которые занимаются то ли пересадкой органов, то ли дарованием вечной жизни. Это все было в газетах, в журналах. Выходят и научные труды: вот-вот, уже скоро мы будем жить 120-150, а может быть, и 200 лет, нужно только научиться… И здесь важно помнить о том, что Булгаков — еще и практиковавший врач, прошедший военные госпитали Первой мировой. Он очень метко ухватил связь этой футуристической риторики и советского социального эксперимента. По-моему, Булгаков считал шарлатанами половину тех, кто в 20-е годы писал об омоложении и о вечной жизни.

Сергей Медведев: С точки зрения нашей просвещенной биоэтики XXI века, животные оказываются моральнее человека. В исходе «Собачьего сердца» Шарик возвращается в свое первобытное состояние, и это абсолютно добродушный пес, готовый сотрудничать, как сейчас говорят.

Мария Котова: Шарику просто не повезло с органами, которые ему пересаживали: если бы это был не Клим Чугункин, а какой-нибудь интеллигент, может быть, из Шарика получился бы другой человек.

Сергей Медведев: Наверное, главное, что есть в Булгакове, – это невероятная многослойность. Я не знаю ни одного писателя в русской литературе, который считывается на стольких социальных этажах. С одной стороны, это фантастическая беллетристика, грубо говоря, массовая литература, которая может издаваться миллионными тиражами, с другой стороны, там сильнейшая философская начинка, с третьей стороны – это такая зощенковская социальная критика. А для нас «Собачье сердце», как всегда, актуально, потому что плоды ухудшающего отбора не только управляют подотделом очистки, но и заполняют пространство вокруг нас. «Собачье сердце» – вечно молодая книга.

Спектакль Собачье сердце, автор Михаил Булгаков

Автор: Михаил Булгаков

Режиссер-постановщик: Артем Ким

Помощник режиссера: Наталья Ли

Музыка: Артем Ким, Никита Макаренко, Станислав Торопчин, Сухроб Назимов, Тимур Скляров

Хореографы: Мария Тихомолова, Дамир Булатов

Художник по костюмам: Сарби Давлетова

Художники: Василий Юрьев, Татьяна Фадеева, Аскар Урманов

Бутафор: Гульшан Курбанова

Исполнители: Санжар Джумаев, Бернар Назармухамедов, Ян Добрынин, Владимир Юдин, Галина Борисова, Анастасия Прядкина, Клара Нафикова, Алина Цимерман, Юлия Плакида, Ольга Володина, Надежда Банделет, Наталья Ли, Рустам Мусакулов, Гималь Гафиятуллин, Бахтиер Кари-Якубов, Рустам Абдувахидов, Фаррух Молдаханов, Умид Рахаталиев, Диана Ташметова, Миша Сафарян, Мария Тихомолова, Саиде Давыдова, Анжелика Хмельницкая, Ангелина Ягфарова

В инсценировке используются тексты: «Авеста», «Катехизис революционера» Сергея Нечаева, «Последнее предупреждение» Джорджа Оруэлла, «Точечные расстрелы против коррупции» Сергея Стиллавина, «Время поделить» Санжара Джумаева, «Трансгуманоид» Артема Кима, а также произведения Никиты Макаренко.

«Собачье сердце» – спектакль о границах свободы человека в современном мире. Фантастический сюжет Михаила Булгакова в постановке Лаборатории Артема Кима становится поводом поговорить о проблеме отчуждения человека от собственного «Я». Кто такие современные профессоры Преображенские и как сегодня создаются новые Шариковы? Почему самостоятельный выбор стал иллюзией, а телевидение, реклама, интернет, политика определяют наши желания и потребности? Серьезный диалог, который ведут создатели постановки со зрителем, задействует не только повесть Булгакова, но и священные тексты, произведения Джорджа Оруэлла и других писателей.

Драматичные настроения выражаются в музыке – стихии, движущей действие и передающей трагедию опустошения человеческого сердца. Спектакль – не диагноз, но шоковая терапия, после которой зрителю самому предстоит ответить на вопрос: кто такой свободный человек сегодня?

Главный партнер проекта Швейцарское Бюро по сотрудничеству Посольства Швейцарии в Узбекистане.

Театр Марка Вайля «Ильхом» – один из первых негосударственных театров на территории бывшего Советского Союза, основанный режиссером Маркой Вайлем в 1976 году в Ташкенте. Как и более сорока лет назад, сегодня «Ильхом» остается прежде всего независимым, экспериментальным театром, в основе которого лежит ансамбль из чутко слышащих и понимающих друг друга солистов. В 2011 году театр был удостоен Премии Нидерландского королевского фонда имени принца Клауса. На сегодняшний день в театре не только выпускаются новые премьеры, но и работают лаборатории, проводятся мастер-классы и различные культурные проекты.

Тесное сотрудничество театра «Ильхом» и Студии SounDrama началось в 2010 году с постановки Владимиром Панковым «Семи лун» Алишера Навои. В 2013 году состоялась премьера «Дождя за стеной» по пьесе Юрия Клавдиева, а в 2017 году был создан спектакль «Цветаева. Федра» по пьесе Марины Цветаевой. На протяжении почти 10 лет «Ильхом» и SounDrama объединяют не только профессиональные, но и дружественные отношения: за долгие годы совместной работы оба коллектива стали настоящими творческими единомышленниками.

Почему «Собачье сердце» запрещалось в России на 60 лет

Кадр из фильма 1988 года | © Ленфильм

Один из главных романов Михаила Булгакова, Собачье сердце , не был опубликован при жизни автора. Сейчас оно считается одним из главных произведений современной русской литературы и входит в школьную программу. Вот почему этого романа одновременно боялись и почитали.

Сюжет Собачье сердце , на первый взгляд, не содержит провокационного содержания.Преображенский, известный московский профессор, постоянно ищет новые методы омоложения. Вместе со своим помощником он решает провести эксперимент по выяснению функции гипофиза в мозгу человека. Для своего эксперимента Преображенский подбирает с улицы бездомную собаку, а его помощник приносит труп местного пьяницы, и они завершают операцию, трансплантируя человеческий орган собаке. К их удивлению, собака выживает и постепенно начинает превращаться в человека.

Обложка книги «Собачье сердце» | © Penguin Random House

Не вдаваясь в подробности сюжета, собака развивает человеческие черты и наследует характеристики пьяницы, чью железу он получил. Несмотря на все усилия профессора, чтобы вырастить из него порядочного гражданина, он вскоре замечает внешнее влияние коммунистической революции и рабочего класса, теперь наслаждающегося ее властью. Страна, изображенная в романе, — это новая Россия в неблагоприятной экономической ситуации, с голодающими людьми, которые сохраняют оптимизм, несмотря на то, что им приходится жить в тесных коммунальных квартирах без отопления и ежедневного отключения электричества.Профессор Преображенский — пережиток старого мира. Представитель интеллигенции, он ежедневно подвергается преследованиям со стороны профсоюза рабочих, стремящегося отобрать части его роскошной квартиры. Он придерживается своих стандартов, пока может, но в конце концов понимает, что новый режим ему не рады.

Собачье сердце на сцене | © Serhiy.grinvich / Wikimedia Commons

Когда роман был закончен в 1925 году, Булгаков прочитал свое произведение в двух частях на литературном собрании. Слушатели-литераторы приветствовали его с распростертыми объятиями, а письма и отзывы подтверждали положительные отзывы.Работа была действительно смелой и беспрецедентной, особенно в то время, когда цензура шла рука об руку с письменным словом. К сожалению автора, среди публики были и полицейские, которые не оценили литературную ценность произведения. В квартире Булгакова был произведен обыск, две его копии конфискованы, но через три года их вернули. Роман оставался цензурой и тогда, аннулировав контракт между автором и ведущим московским театром на постановку спектакля по книге.Как и его персонаж, профессор, Булгаков остался в России, несмотря на революцию и постоянную цензуру его работ. Собачье сердце было впервые опубликовано в 1987 году, через 40 лет после смерти Булгакова.

Аудиокнига недоступна | Audible.com

Evvie Drake: более

- Роман

- От: Линда Холмс

- Рассказал: Джулия Уилан, Линда Холмс

- Продолжительность: 9 часов 6 минут

- Несокращенный

В сонном приморском городке в штате Мэн недавно овдовевшая Эвелет «Эвви» Дрейк редко покидает свой большой, мучительно пустой дом почти через год после гибели ее мужа в автокатастрофе.Все в городе, даже ее лучший друг Энди, думают, что горе держит ее взаперти, а Эвви не поправляет их. Тем временем в Нью-Йорке Дин Тенни, бывший питчер Высшей лиги и лучший друг детства Энди, борется с тем, что несчастные спортсмены, живущие в своих худших кошмарах, называют «ура»: он больше не может бросать прямо, и, что еще хуже, он не может понять почему.

- 3 из 5 звезд

Что-то заставляло меня слушать….

- От Каролина Девушка на 10-12-19

Собачье сердце: сочетание фантастического и реального — Блог

Главное, что вы должны сделать перед тем, как начать писать свою статью, — это прочитать следующий сводный образец «Собачье сердце» .Вы можете увидеть, как идеи должны быть раскрыты в эссе. Образец анализа « Собачье сердце» поможет вам на всех этапах написания. Если вам поручают работу на аналогичную тему, то вам нужен пример. Образец обзора « Собачье сердце» был написан профессиональным писателем, который разбирается в этой теме. Все в нем призвано выразить мнение автора о романе. Начните читать следующий образец, чтобы научиться легко писать свою статью.

Как смешано фантастическое и реальное в романе «Собачье сердце» и для чего?

Роман «Собачье сердце», написанный Михаилом Булгаковым в 1925 году, является реакцией автора на окружающую действительность в результате тех фундаментальных преобразований, которые произошли в России в 1917 году (Корнуэлл 25). Следующий роман воссоздает современную жизнь автора — действительность Советского Союза начала 1920-х годов. Однако необходимо отметить, что Булгаков передает основную тему в «причудливой» форме, представляющей собой смесь фантастического и реального.

Фантазия и реальность тесно переплетаются в «Собачьем сердце», создавая новый вид реальности «гротеск». Для читателей превращения Шарика кажутся невероятными и неправдоподобными. Булгаков мастерски соединяет детали реальности, повседневной жизни, так что читатели воспринимают произведение как рассказ о том, что произошло (Корнуэлл 27). Филипп Филиппович Преображенский, очень интеллектуальный человек, гениальный ученый и врач, задумал небывалую вещь: он хочет подарить человечеству вечную молодость и прославиться на многие века.Главный герой решает поэкспериментировать на бездомной собаке, которую берет с улицы. Преображенский забирает Шарика к себе домой и ухаживает за ним. Затем наступает долгожданный момент: появляется необходимый «человеческий материал» — труп алкоголика Клима Чугункина, убитого в драке в нетрезвом виде (Булгаков 39). Именно его гипофиз и семенные железы «получает» Шарик. Позже все складывается так, что результатов эксперимента не мог предвидеть никто, даже гениальный Филипп Филиппович.Шарик не просто выжил, а стал довольно быстро поправляться — постепенно с ним происходили необычные преобразования. Он начал превращаться в человека. Помощник Филиппа Филипповича пишет основные моменты эволюции собаки, в результате чего он становится Полиграфом Полиграфовичем Шариковым, представителем пролетариата.

Образ Шарикова, как и образы других представителей «правящего класса», носит чисто сатирический характер. Несомненно, основа образов настоящая, потому что Булгаков описывает реальные черты людей, пришедших к власти после 1917 года (Milne 105).Однако часто эти черты усиливаются или преувеличиваются, потому что таким образом автор выражает свое отношение к этим людям и их поведению, их «политике». Так, например, один из членов домкома — «персиковый мальчик в кожаной куртке» — носит фамилию Вяземская и оказывается женщиной (писатель указывает на асексуальность советского общества) (Булгаков 76) . Также сам Шариков периодически забывает, что он больше не собака, и ловит блох под куртку или гоняет кошек.Однажды очаровательный пес превратился в Полиграфа Полиграфовича и вошел во власть политики — заняв должность начальника отдела в центре очистки Москвы от бродячих собак — он превратился в настоящего монстра. Гены Клима Чугункина, очень простого человека, необразованного, некультурного и невежественного под влиянием благоприятных факторов, сразу сработали. Шариков превратился в бессовестного хама и негодяя, испытавшего чувство власти. Кажется, что этот герой раскрывает свой гнев, агрессивность, задушенную самооценку и чувство неполноценности, используя других людей.Здесь сатирический и довольно добродушный тон рассказа начинает приобретать зловещие оттенки (Milne 108). Читатели понимают, что профессору Преображенскому и всей его «семье» грозит реальная опасность.

Тем не менее, история Булгакова благополучно заканчивается. Когда Преображенский понял, что его «творение» несет опасность для всего, что его окружает, он снова превратил Шарикова в собаку. Все изменилось к лучшему и Преображенский, доказывая свою невиновность в убийстве Шарикова, на некоторое время избавляется от претензий Швондера (Корнуэлл 97).Шарик, вновь обретя первозданный вид, обожает своего благодетеля. Финал «Собачьего сердца» не приносит читателям утешения и умиротворения. Остается смутное чувство тревоги и даже опасности. В любой момент жизнь Филиппа Филипповича может измениться, в любой момент может окончательно исчезнуть дом с его традициями и устоями, а также культура, которую он олицетворяет. Читатели почувствовали бы, что такое же чувство нестабильности было и у самого Булгакова при создании его романа.Автор считал, что любое насилие над человеком, физическое или идеологическое, не может привести к успеху. Человек — уникальная индивидуальность, и Клим Чугункин, ставший материалом для создания Шарикова, был всего лишь подобием Клима Чугункина.

Булгаков использует в своем рассказе такой художественный прием, как смесь реального и фантастического, чтобы более точно и точно передать свои мысли читателям. Очень часто это делается настолько профессионально, что сложно понять, где заканчивается одно чувство и начинается другое.В результате совмещения этих двух реальностей создается третья — гротескная, позволяющая писателю не только передать ситуацию 20-х годов в Советской России, но и выразить свое отношение ко всему происходящему.

Цитируемых работ

Булгаков Михаил и Франк Галац. Собачье сердце . Служба игры драматургов, 1988.

Корнуэлл, Нил и Николь Кристиан. Справочник по русской литературе. Издательство Фицрой Дирборн, 1998.

Милн, Лесли. Михаил Булгаков: критическая биография . Издательство Кембриджского университета, 2009.

Собачье сердце »Книги Мелвилл Хаус

«Никогда не меньше, чем клепать». —The Wall St. Journal

Пытаясь сначала заняться медициной, ученый пересаживает железки мелкого преступника скупой московской дворняге по имени Шарик. В результате появляется волосатое, развратное, вульгарное, пьянящее водку товарищ, который сеет хаос в квартире ученого, преследует кошек в качестве главы «отдела Департамента чистки Москвы», ответственного за уничтожение бродячих четвероногих, и угрожает разоблачением его создатель как контрреволюционер.

Впервые переведенный на английский язык Майклом Гленни в 1968 году, за двадцать лет до того, как он будет официально опубликован в Советском Союзе, Собачье сердце — это острая сатира на попытки коммунистов создать «нового советского человека». Это также великолепно забавный и смелый сюжет, рассказанный частично с точки зрения собаки — роман, который тявкает, лает и все еще кусается.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ (1891-1940) родился в Киеве. Получив образование врача, он оставил медицинскую практику в 1920 году, чтобы посвятить себя писательской деятельности.Он написал несколько величайших романов в русской литературе двадцатого века, в том числе Белая гвардия и Черный снег . Хотя творчество Булгакова часто подвергалось цензуре, Сталин проявил свою личную благосклонность, защитив его от заключения и найдя ему работу во МХАТе, где писатель долгие годы работал режиссером и драматургом. Он умер в возрасте сорока девяти лет от болезни почек. Его шедевр, Мастер и Маргарита , будет опубликован только через 26 лет после его смерти.

МАЙКЛ ГЛЕННИ (1927–1990) был когда-то офицером британской армии, агентом разведки в Вестер-Берлине и коммивояжером в китайской компании Wedgwood, которая впервые привела его в Советский Союз. Со временем он стал известен как один из ведущих переводчиков русской литературы в мире и особенно прославился тем, что выдвинул на первый план писателей-диссидентов, в том числе Александра Солженицына и Георгия Владимова. Он первым перевел Михаила Булгакова на английский язык, и его переводы остаются окончательным изданием.