Глиэр. Балет «Медный всадник» (The Bronze Horseman)

Балет в 4 актах (8 картинах, с прологом, эпилогом и апофеозом).

Композитор Р. Глиэр, сценарист (по мотивам одноименной поэмы А. Пушкина) П. Аболимов, балетмейстер Р. Захаров, художник М. Бобышев, дирижер Е. Дубовской.

Премьера состоялась 14 марта 1949 года в Государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинский театр).

Действующие лица:

- Евгений, мелкий чиновник

- Параша, его невеста

- Мать Параши

- Петр I

- Меншиков

- Царица бала

- Шут, Коломбина, Арлекин, Уличная танцовщица, шарманщик, подруги Параши, английский, французский, голландский послы, голландцы

Действие происходит в Петербурге в начале XVIII века и осенью 1824 года.

Пустынный берег. В туманной дали вырисовывается величественная фигура Петра. Он погружен в думу о будущем России, о создании могучего города на Неве.

1. Гавань Петербурга. На верфи закончена постройка корабля. Идут приготовления к торжественному спуску. К берегу пристает лодка. В ней Петр и Меншиков. Основатель русского флота, Петр с гордостью осматривает новый корабль, отдает последние распоряжения. Прибывают заморские гости. Иностранные моряки и купцы восхищаются городом, любуются новым пополнением русского флота. Все готово для спуска. Петр разрубает канат, и корабль медленно сходит со стапелей. Ликует, веселится народ, создавший корабль, строящий этот прекрасный город. Пляшут и купцы-голландцы.

Гавань Петербурга. На верфи закончена постройка корабля. Идут приготовления к торжественному спуску. К берегу пристает лодка. В ней Петр и Меншиков. Основатель русского флота, Петр с гордостью осматривает новый корабль, отдает последние распоряжения. Прибывают заморские гости. Иностранные моряки и купцы восхищаются городом, любуются новым пополнением русского флота. Все готово для спуска. Петр разрубает канат, и корабль медленно сходит со стапелей. Ликует, веселится народ, создавший корабль, строящий этот прекрасный город. Пляшут и купцы-голландцы.

По аллее Летнего сада во дворец Петра на ассамблею идут гости. Начинается бал. Среди танцующих — арап Петра I с красавицей, признанной на ассамблее «Царицей бала». Появляется Петр. И здесь он не оставляет государственных дел: принимает послов из Англии, Франции и Голландии, отдает распоряжения, заботясь о могуществе России, о развитии торговли с другими странами, показывает морские пути на глобусе. Далеко поплывут русские корабли! Гости расходятся. Петр остается один перед планом Петербурга. В мечтах Петр видит, каким станет город, заложенный в устье Невы. Перед зрителями возникает панорама города, воспетого в пушкинской поэме:

Петр остается один перед планом Петербурга. В мечтах Петр видит, каким станет город, заложенный в устье Невы. Перед зрителями возникает панорама города, воспетого в пушкинской поэме:

В гранит оделася Нева,

Мосты повисли над водами,

Темнозелеными садами

Ее покрылись острова.

Осень 1824 года. Сенатская площадь озарена солнцем. На площади, возле Медного всадника, — народное гуляние. Под звуки шарманки пляшет уличная танцовщица. Из балагана в толпу выбегают Арлекин и Коломбина. Гремит полковая музыка. Проходят гвардейцы. У памятника — молодой Евгений. Он ждет встречи со своей возлюбленной — Парашей. Наконец она приходит и трепетно выслушивает первые признания Евгения. Темнеет. Параша спешит домой.

2. Домик на берегу залива. Здесь живет Параша с матерью. В саду, под сенью плакучей ивы, Параша играет и танцует с подругами. Мать Параши показывает девушкам, как танцевали в старину. С любопытством следят они за величавым, медленным по движениям танцем. Незаметно входит Евгений. Первыми увидели его подруги Параши. Они убегают, не желая мешать влюбленным. Чистым, нежным чувством охвачены Евгений и Параша. В знак любви Евгений дарит ей колечко и получает от любимой медальон. Внезапно с залива подул резкий ветер. Зашумела старая ива. Надвинулись черные тучи. Евгений прощается с Парашей, уходит. Буря усиливается. Параша беспокоится за Евгения. Лучше бы он переждал непогоду в доме! Но Евгений уже скрылся из виду. Яростно бушует ветер. Мать уводит Парашу в дом.

Незаметно входит Евгений. Первыми увидели его подруги Параши. Они убегают, не желая мешать влюбленным. Чистым, нежным чувством охвачены Евгений и Параша. В знак любви Евгений дарит ей колечко и получает от любимой медальон. Внезапно с залива подул резкий ветер. Зашумела старая ива. Надвинулись черные тучи. Евгений прощается с Парашей, уходит. Буря усиливается. Параша беспокоится за Евгения. Лучше бы он переждал непогоду в доме! Но Евгений уже скрылся из виду. Яростно бушует ветер. Мать уводит Парашу в дом.

3. Комната Евгения. Глядя на медальон, подаренный Парашей, Евгений с нежностью думает о ней, вспоминает их встречи. За окном сгущается тьма. Вдруг, распахнув окно, в комнату врывается ветер. Низвергаются потоки дождя. Раздаются отдаленные пушечные выстрелы, возвещающие о наводнении. Евгений в тревоге за Парашу: ведь ее домик у самого залива. Евгений спешит к любимой.

Толпы испуганных граждан собрались на набережной Невы. Вода быстро поднимается.

Погода пуще свирепела,

Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь,

И вдруг, как зверь остервеняясь,

На город кинулась…

Вода вышла из берегов, хлынула на мостовую. Горожане разбегаются.

Появляется Евгений. Он стремится к Параше, но свирепые волны встают на его пути. На возвышении, прижавшись к каменному льву, Евгений с ужасом наблюдает картину наводнения. Разбушевавшаяся река несет сломанные деревья, бревна, будку стражника. В волнах показывается одинокая лодка с рыбаком. Евгений бросается к ней. Борясь с волнами, он достигает лодки, взбирается в нее и направляется к заливу, туда, где домик его любимой Параши.

4. Буря утихла. Евгений наконец там, где жила Параша. Но как страшно изменилось все вокруг! Нет старого домика, сломана ива, под сенью которой Евгений недавно говорил Параше о своей любви. Нет и Параши… Потрясенный горем, Евгений озирается, и ему чудится, что вновь появляется Параша с подругами. Евгений теряет рассудок.

Сенатская площадь. В порванной одежде бредет безумный Евгений, окруженной ватагой дразнящих его мальчишек, на место первого свидания с Парашей — к Медному всаднику. Он с ненавистью смотрит на памятник, грозит самодержцу, основавшему город на Неве. Но в тот же миг страх охватывает Евгения. Ему кажется, что памятник ожил, лицо Петра исказилось гневом. Евгений в ужасе бежит и слышит за собой «тяжело-звонкое скаканье по потрясенной мостовой». Всюду преследует Евгения Медный всадник. Евгений мечется по улицам. Он изнемог. Последняя его мысль — о Параше. Он видит ее гибнувшей в волнах. Евгений падает мертвым.

Апофеоз. Спектакль завершается движущей панорамой города, воздвигнутого созидательным трудом русского народа и воспетого гением Пушкина.

Точно неизвестно, когда Рейнгольд Глиэр (1875-1956) начал писать музыку балета. Черновые наброски композитора относятся к концу 1930-х годов, когда либретто еще не существовало. В 1941 году театровед Петр Аболимов написал сценарий и предложил его труппе театра оперы и балета имени С.

Осенью 1944 года Глиэр вернулся к «Медному всаднику». В 1946 году композитор получил от Аболимова окончательный вариант сценария, а от руководства Кировского театра — официальный заказ на музыку. В отличие от пушкинской поэмы, в которой только два героя — Евгений и Параша, а сюжет сводится к краткой истории любви бедного чиновника, в балете появилось множество различных персонажей. В драматургическую ткань поэмы были удачно вплетены эпизоды исторической повести Пушкина «Арап Петра Великого».

Балетмейстером был приглашен Ростислав Захаров, в память об успешной постановке балета «Бахчисарайский фонтан». В «Медном всаднике» он использовал широкий круг танцевальных форм — от жанровых танцев до драматических монологов и симфонизированных сольно-ансамблевых сцен. Несмотря на мозаичность отдельных элементов — пантомимы, народных плясок, стилизации придворных танцев, лирических сцен, Захаров создал цельный спектакль, в котором продолжил заложенную в «Бахчисарайском фонтане» тенденцию индивидуализации партий солистов, кордебалета и миманса.

Музыка «Медного всадника» относится к числу лучших произведений Глиэра. Композитор признавался: «Идея „Медного всадника» увлекла меня. Сюжет пушкинской поэмы, ее герои, ее обстановка мне понятны и дороги». Музыка балета отличается разнообразием эмоциональных состояний, красочностью оркестра, симфоническим развитием. В развернутых лирических адажио, в сюитных построениях (сцены пролога, танцы Параши и ее подруг) композитор предстает продолжателем балетных традиций Чайковского.

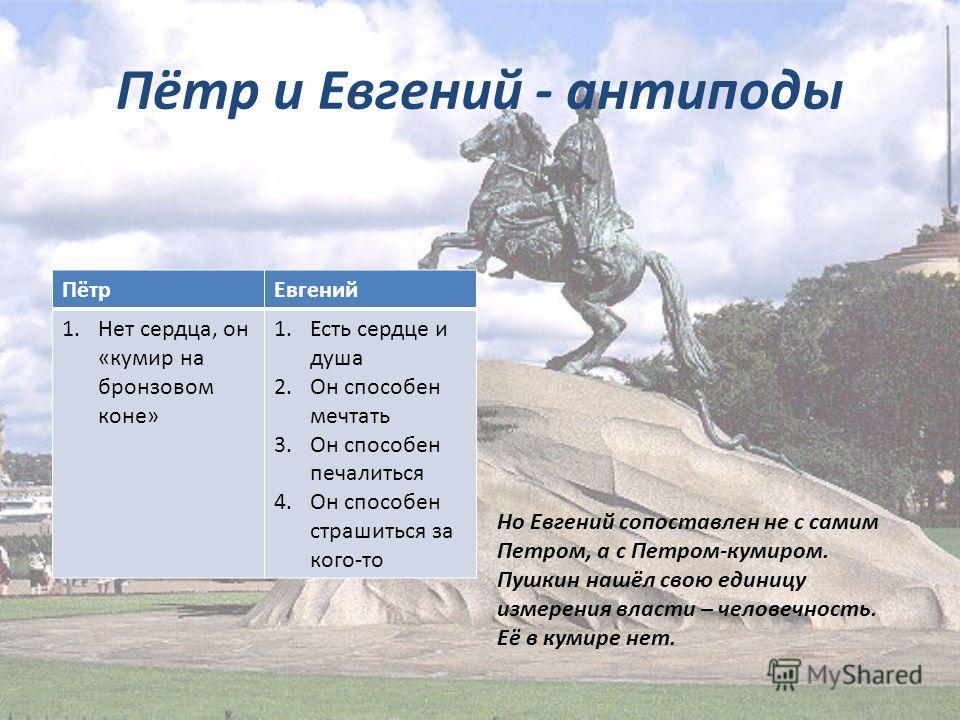

В целом музыкальная драматургия балета, отмеченного стройностью замысла и цельностью формы, основана на столкновении двух различных сфер: Петра и его Великого города — и любви «маленьких людей». Лейтмотивы-характеристики даны не только действующим лицам, но и «пустынным волнам», Медному всаднику, Великому городу. Важна роль образов угрюмой, угрожающей человеку природы. Точно передан колорит петровской эпохи. Один из музыкальных номеров балета — «Гимн Великому городу» — стал гимном Ленинграда-Петербурга. Здесь авторы балета следовали утверждению знаменитого критика Виссариона Белинского о поэме Пушкина: «Настоящий герой ее — Петербург. Оттого и начинается она грандиозною картиною Петра, задумывающего основание новой столицы, и ярким изображением Петербурга в его теперешнем виде».

Один из музыкальных номеров балета — «Гимн Великому городу» — стал гимном Ленинграда-Петербурга. Здесь авторы балета следовали утверждению знаменитого критика Виссариона Белинского о поэме Пушкина: «Настоящий герой ее — Петербург. Оттого и начинается она грандиозною картиною Петра, задумывающего основание новой столицы, и ярким изображением Петербурга в его теперешнем виде».

Вскоре после премьеры на сцене оперы и балета имени С. М. Кирова 27 июня того же 1949 года состоялась премьера в московском Большом театре. В последующее десятилетие балет был поставлен во многих городах страны и за рубежом.

Значение спектакля оценено критикой неоднозначно. Так, балетовед Мариэтта Франгопуло называла его «большим и волнующим событием театральной жизни Ленинграда». Но были и другие мнения. Критик Виктор Ивинг после московской премьеры писал: «Музыка рисует чувства, а балетмейстер — положения. Музыка требует танца, а балетмейстер дает немую картину». И далее о творческой индивидуальности балетмейстера Захарова: «Богатейшая режиссерская выдумка, чередование эффектных помпезных сцен с лирическими. Предпочтение, отдаваемое женскому танцу перед мужским, некоторая монотонность хореографического языка, значительное количество вовсе не танцующих персонажей».

Предпочтение, отдаваемое женскому танцу перед мужским, некоторая монотонность хореографического языка, значительное количество вовсе не танцующих персонажей».

Балетовед Наталья Чернова позже резче упрекала Захарова: «Танец в образе заменил образный танец. Симфонические пласты музыки и хореографии вскрыты не были. И, естественно, литературный и музыкальный материал „Медного всадника» вступил в конфликт с установками хореографа, с эстетикой хореодрамы вообще. Балет превратился в ряд отдельных иллюстративных картин. Предыстория Петербурга выросла в самостоятельное зрелище. Статичность как бы позволила балетмейстеру отказаться от танца. В балете возобладала пантомима, и притом бытовая, — балетмейстер ведь пытался показать эпоху исторически-конкретно».

В Ленинграде балет пользовался любовью и зрителей, и исполнителей. В нем с энтузиазмом участвовали лучшие силы театра. Партию Параши исполняли Наталия Дудинская, Татьяна Вечеслова, Алла Шелест, Нинелла Кургапкина, Евгения — Константин Сергеев, Борис Брегвадзе, Всеволод Ухов.

А. Деген, И. Ступников

История создания

Точно неизвестно, когда Глиэром овладела мысль написать балет по пушкинской поэме. Черновые наброски музыки относятся к концу 30-х годов, когда либретто еще не существовало. В 1941 году сценарий написал П. Аболимов (1905—1977), театровед, впоследствии сценарист нескольких советских балетов. «Медный всадник» стал его первым опытом, который он 18 июня представил в виде сценарной основы труппе ленинградского Кировского (Мариинского) театра. Работа была одобрена, но началась Великая Отечественная война, и все планы, как театра, так и композитора, резко изменились.

Осенью 1944 года Глиэр вернулся к «Медному всаднику» и сочинил практически все темы балета, однако продолжить сочинение ему не удалось: подробного либретто все еще не было. Между тем, Аболимов проделал колоссальную работу. В отличие от пушкинской поэмы, в которой существуют только два героя — Евгений и Параша, а сюжет сводится к краткой истории любви бедного чиновника и его страданий, в балете множество различных персонажей. Их автор либретто нашел в других пушкинских произведениях: «Домике в Коломне», «Арапе Петра Великого», «Родословной моего героя».

Между тем, Аболимов проделал колоссальную работу. В отличие от пушкинской поэмы, в которой существуют только два героя — Евгений и Параша, а сюжет сводится к краткой истории любви бедного чиновника и его страданий, в балете множество различных персонажей. Их автор либретто нашел в других пушкинских произведениях: «Домике в Коломне», «Арапе Петра Великого», «Родословной моего героя».

Только в 1946 году композитор получил от Аболимова окончательный вариант либретто, а от руководства Кировского театра — официальный заказ на музыку. Еще около года пришлось ждать, пока балетмейстер Р. Захаров (1907—1984), ранее блестяще дебютировавший «Бахчисарайским фонтаном», детально разрабатывал хореографический план. В «Медном всаднике» он использовал широкий круг танцевальных форм от жанровых танцев до драматических монологов и симфонизированных сольно-ансамблевых сцен. В своей постановке Захаров, несмотря на мозаичность отдельных элементов — пантомимы, народных плясок, стилизации придворных танцев, лирических сцен, — создал цельный спектакль, в котором продолжил заложенную в «Бахчисарайском фонтане» тенденцию индивидуализации партий солистов, кордебалета и даже миманса.

В начале осени 1947 года, получив подробный композиционный план, в котором было изложено не только описание действия, но и длительность и характер музыки, Глиэр вернулся к старым эскизам и принялся за сочинение. Постановка балета планировалась к отмечавшемуся по всей стране 150-летию со дня рождения Пушкина в 1949 году. Премьера состоялась 14 марта 1949 года в Ленинграде, в театре оперы и балета им. Кирова (Мариинском), а 27 июня — в московском Большом театре. Первоначально сцены Петровского времени перемежались с тем, что произошло сто лет спустя. Это разбивало действие, нарушая его цельность, но уже в московском спектакле постановщики объединили все, относящееся к основанию Петербурга, в пролог. В последующие годы балет был поставлен во многих городах страны и за рубежом, а один из его номеров — Гимн великому городу — стал гимном Ленинграда-Петербурга.

Музыка

«Медный всадник» относится к лучшим произведениям Глиэра. Балет отличается разнообразием эмоциональных состояний, красочностью оркестра, симфоническим развитием, в чем композитор предстает продолжателем традиций Чайковского. Музыкальная драматургия балета, отмеченного стройностью замысла и цельностью формы, основана на столкновении двух различных сфер: Петра и его Великого города — и любви «маленьких людей». Лейтмотивы-характеристики даны не только действующим лицам, но и «пустынным волнам», Медному всаднику, Великому городу. Важна в балете роль образов угрюмой, угрожающей человеку природы. Точно передан колорит Петровской эпохи.

Музыкальная драматургия балета, отмеченного стройностью замысла и цельностью формы, основана на столкновении двух различных сфер: Петра и его Великого города — и любви «маленьких людей». Лейтмотивы-характеристики даны не только действующим лицам, но и «пустынным волнам», Медному всаднику, Великому городу. Важна в балете роль образов угрюмой, угрожающей человеку природы. Точно передан колорит Петровской эпохи.

Л. Михеева

На фото: балет «Медный всадник» в Мариинском театре

Публикации

Звёзды балета: Михаил Мессерер 24.06.2013 в 19:56

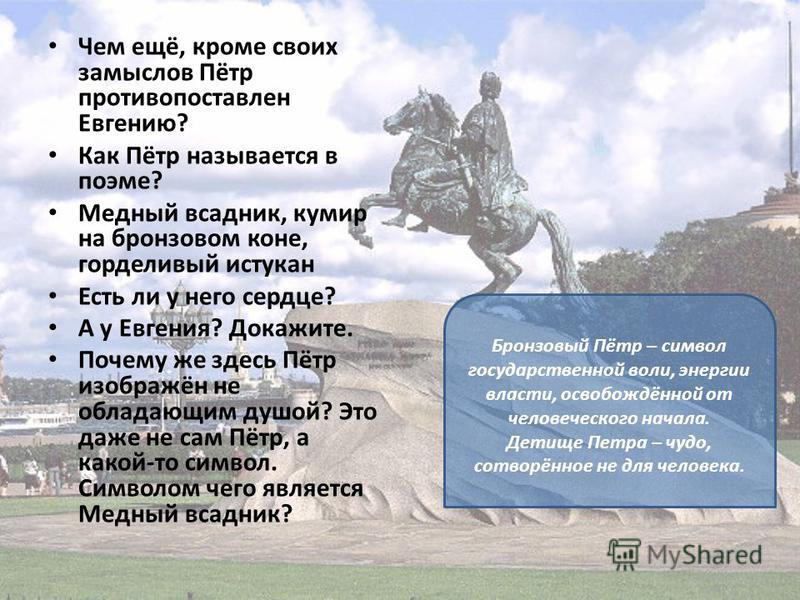

Памятник Медный всадник

+18 фото

78102

автор: Дмитрий Казаков

поделиться: |

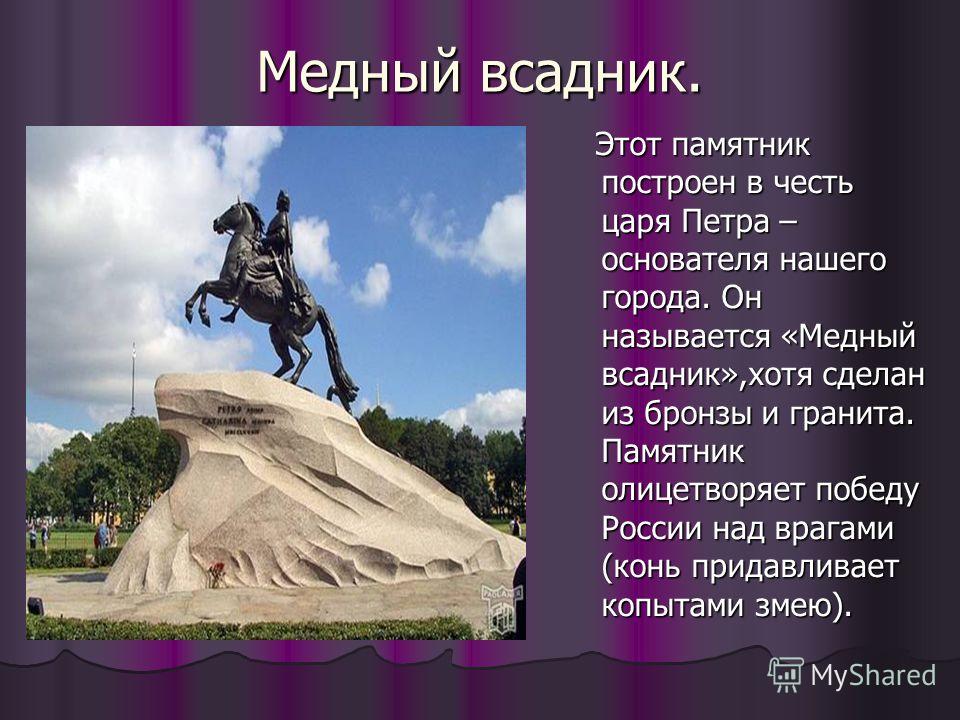

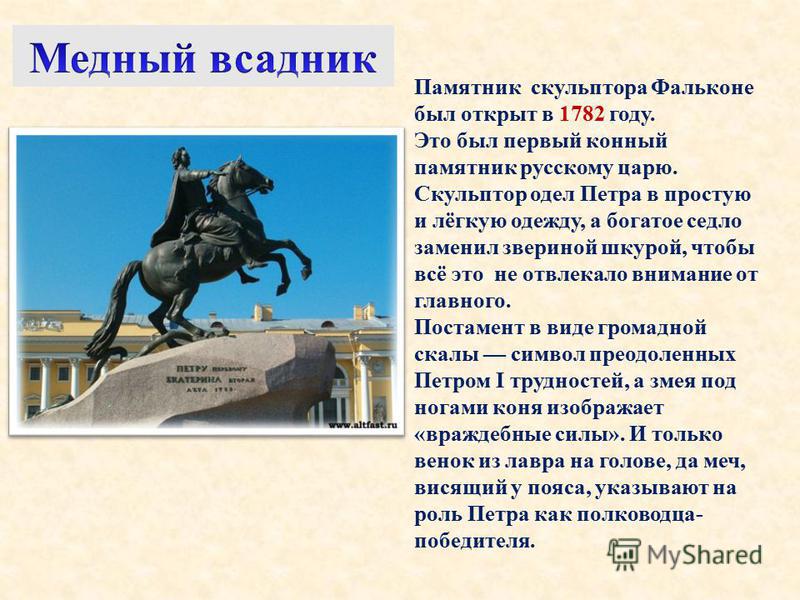

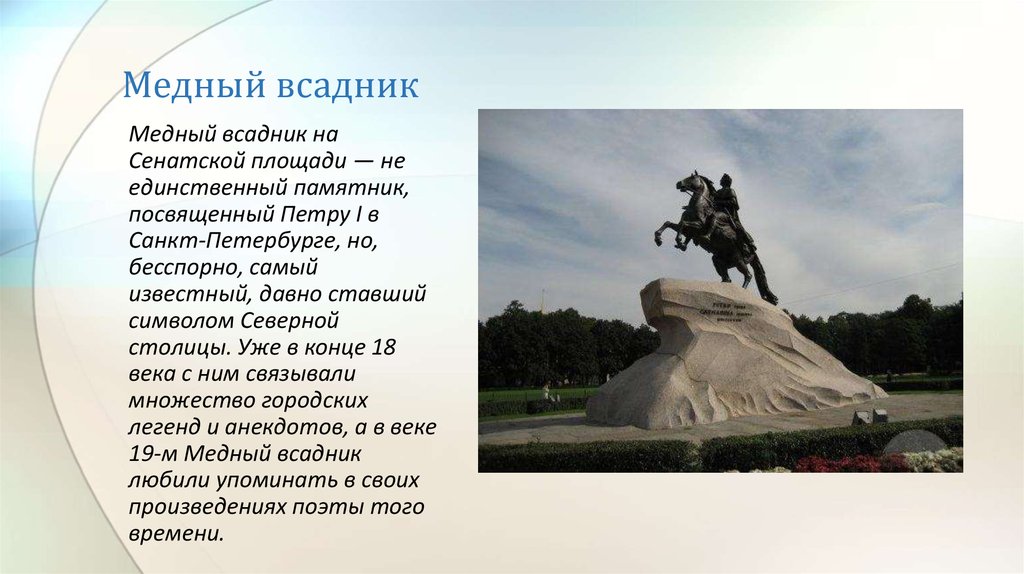

Медный всадник в Санкт-Петербурге — это памятник Петру I. Он расположен в сквере на Сенатской площади и является произведением русской и мировой культуры. Медный всадник окружен известными достопримечательностями: с запада расположены здания Сената и Синода, с востока — Адмиралтейство, с юга — Исаакиевский собор.

История памятника Медный всадник

Инициатива создания памятника Петру I принадлежит Екатерине II. Именно по ее приказу князь Александр Михайлович Голицын обратился к профессорам Парижской Академии живописи и скульптуры Дидро и Вольтеру, мнению которых Екатерина II полностью доверяла. Известные мастера рекомендовали для этой работы Этьен-Мориса Фальконе, работавшего в то время главным скульптором на фарфоровом заводе. «В нем бездна тонкого вкуса, ума и деликатности, и вместе с тем он неотесан, суров, ни во что не верит. .. Корысти не знает», — писал Дидро о Фальконе.

Этьен-Морис Фальконе всегда мечтал о монументальном искусстве и получив предложение создать конную статую колоссального размера, не раздумывая согласился. 6 сентября 1766 года он подписал контракт, в котором вознаграждение за работу определялось в размере 200 тысяч ливров, что было достаточно скромной суммой — другие мастера просили значительно больше. 50-ти летний мастер приехал в Россию с 17-летней помощницей Мари-Анн Колло.

+18 фото

78101

автор: Дмитрий Казаков

Мнения об облике будущей скульптуры были самые разные. Так, руководивший созданием памятника Президент Императорской Академии искусств Иван Иванович Бельской представлял скульптуру Петра I, стоявшего в полный рост с жезлом в руке. Екатерина II видела императора, восседающим на коне с жезлом или скипетром, а были и другие предложения. Так, Дидро задумал памятник в виде фонтана с аллегорическими фигурами, а статский советник Штелин направил Бельскому подробное описание своего проекта, согласно которому Петр I должен был предстать в окружении аллегорических статуй Благоразумия и Трудолюбия, Правосудия и Победы, которые подпирают ногами пороки Невежество и Леность, Обман и Зависть. Фальконе отверг традиционный облик монарха-победителя и отказался от изображения аллегорий. «Монумент мой будет прост. Там не будет ни Варварства, ни Любви народов, ни олицетворения Народа… Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и, тем и другим. Гораздо выше личность созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот её-то и надо показать людям», — писал он Дидро.

Гораздо выше личность созидателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот её-то и надо показать людям», — писал он Дидро.

+18 фото

116748

автор: Дмитрий Казаков

Работа над памятником Петру I — Медный всадник

Фальконе создавал модель скульптуры на территории бывшего временного Зимнего Дворца Елизаветы Петровны с 1768 по 1770 годы. Из императорских конюшен были взяты две лошади Орловской породы Каприз и Бриллиант. Фальконе делал зарисовки, глядя как гвардейский офицер взлетал на лошади на помост и ставил ее на дыбы. Модель головы Петра I Фальконе переделывал несколько раз, но так и не добился одобрения Екатерины II и в результате голову Медного всадника успешно вылепила Мари-Анн Колло. Лицо Петра I получилось мужественным и волевым, с широко открытыми глазами и озаренным глубокой мыслью. За эту работу девушку приняли в члены Российской Академии художеств и Екатерина II назначила ей пожизненную пенсию в 10 000 ливров. Змею под ногами коня выполнил русский скульптор Федор Гордеев.

+18 фото

Раздавленная змея символизирует враждебные силы

116755

автор: Дмитрий Казаков

Гипсовая модель Медного всадника была изготовлена к 1778 году и мнения о работе были неоднозначными. Если Дидро остался доволен, то Екатерине II не понравился самовольно выбранный облик памятника.

Отливка Медного всадника

Скульптура была задумана колоссальных размеров и литейщики не брались за эту сложную работу. Иностранные мастера за литье требовали огромные деньги, а некоторые откровенно говорили, что отливка не удастся. Наконец, нашелся литейщик, пушечных дел мастер Емельян Хайлов, взявшийся за литье Медного всадника. Вместе с Фальконе они подбирали состав сплава и делали пробы. Сложность состояла в том, что скульптура имела три точки опоры и поэтому толщина стенок передней части статуи должна была быть небольшой — не более одного сантиметра.

Во время первой отливки труба, по которой заливалась бронза, лопнула. В отчаянии Фальконе выбежал из мастерской, но мастер Хайлов не растерялся, снял свой армяк и намочил его водой, обмазал глиной и приложил как заплату к трубе. Рискуя своей жизнью, он предотвратил пожар, хотя сам получил ожоги рук и частично повредил зрение. Верхняя часть Медного всадника все равно была испорчена, её пришлось срубить. Подготовка к новой отливке заняла еще три года, но на этот раз она прошла удачно и в честь успешного завершения работы скульптор в одной из складок плаща Петра I оставил надпись «Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1788 года».

В отчаянии Фальконе выбежал из мастерской, но мастер Хайлов не растерялся, снял свой армяк и намочил его водой, обмазал глиной и приложил как заплату к трубе. Рискуя своей жизнью, он предотвратил пожар, хотя сам получил ожоги рук и частично повредил зрение. Верхняя часть Медного всадника все равно была испорчена, её пришлось срубить. Подготовка к новой отливке заняла еще три года, но на этот раз она прошла удачно и в честь успешного завершения работы скульптор в одной из складок плаща Петра I оставил надпись «Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1788 года».

Установка Медного всадника

Фальконе хотел установить памятник на постаменте в виде волны, выточенном из естественного куска скалы. Найти нужную глыбу высотой в 11,2 метров было очень трудно и поэтому в газете «Санкт-Петербургские новости» было опубликовано обращение к частным лицам, желающим найти подходящий кусок скалы. И вскоре откликнулся крестьянин Семен Вишняков, давно приметивший подходящую глыбу около деревни Лахта и сообщивший об этом руководителю поисковых работ.

Камень, весивший около 1600 тонн и названный Гром-камнем, доставляли сначала на платформе до побережья Финского залива, затем по воде до Сенатской площади. В извлечении и транспортировке камня участвовали тысячи людей. Камень установили на платформу, передвигавшуюся по двум параллельным желобам, в которую были уложены 30 выполненных из сплава меди шаров. Эту операцию проводили в зимнее время с 15 ноября 1769 года, когда земля была заледенелая и 27 марта 1770 года камень доставили к берегу Финского залива. Осенью глыбу погрузили на судно, специально построенное мастером Григорием Корчебниковым и 25 сентября 1770 года толпы народа встречали Гром-камень на берегу Невы у Сенатской площади.

+18 фото

116753

автор: Дмитрий Казаков

В 1778 году отношения Фальконе с Екатериной II окончательно испортились и вместе с Мари-Анн Колло он был вынужден уехать в Париж.

Установкой Медного всадника руководил Федор Гордеев и 7 августа 1782 года состоялось торжественное открытие монумента, но его создатель так и не был приглашен на это событие. Военным парадом на торжестве руководил князь Александр Голицын, а Екатерина II прибыла по Неве в шлюпке и поднялась на балкон здания Сената. Императрица вышла в короне и порфире и дала знак открыть памятник. Под барабанную дробь полотняная ограда с монумента упала и полки гвардейцев прошли по набережной Невы.

Военным парадом на торжестве руководил князь Александр Голицын, а Екатерина II прибыла по Неве в шлюпке и поднялась на балкон здания Сената. Императрица вышла в короне и порфире и дала знак открыть памятник. Под барабанную дробь полотняная ограда с монумента упала и полки гвардейцев прошли по набережной Невы.

Памятник Медный всадник

Фальконе изобразил фигуру Петра I в динамике, на вздыбленной лошади и тем самым хотел показать не полководца и победителя, а в первую очередь созидателя и законодателя. Мы видим императора в простой одежде, а вместо седла — звериную шкуру. О победителе и полководце нам говорит только венчающий голову венок из лавра и меч у пояса. Расположение монумента на вершине скалы указывает о преодоленных Петром трудностях, а змея является символом злых сил. Памятник уникален тем, что имеет только три точки опоры. На постаменте выполнена надпись «ПЕТРУ перьвому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 1782», а на другой стороне тот же текст указан на латинском языке. Вес Медного всадника — восемь тонн, а высота — пять метров.

Вес Медного всадника — восемь тонн, а высота — пять метров.

+18 фото

Медный всадник — название

Название Медный всадник памятник получил позже благодаря одноименной поэме А. С. Пушкина, хотя на самом деле монумент изготовлен из бронзы.

Легенды и Мифы о Медном всаднике

- Существует легенда, что Петр I, находясь в веселом расположении духа решил на своем любимой лошади Лизетте перескочить Неву. Воскликнул: «Все божье и мое» и перескочил через реку. Второй раз крикнул эти же слова и тоже был на другом берегу. И в третий раз решил перепрыгнуть через Неву, но оговорился и произнес: «Все мое и божье» и тут же был наказан — так и окаменел на Сенатской площади, в том месте, где сейчас стоит Медный всадник

- Говорят, что заболевший Петр I и лежал в горячке и причудилось ему, что наступают шведы. Вскочил он на коня и хотел ринуться к Неве на врага, но тут выползла змея и обвила ноги коня и остановила его, не дала Петру I прыгнуть в воду и погибнуть.

Так и стоит Медный всадник на этом месте — памятник Как змея спасла Петра I

Так и стоит Медный всадник на этом месте — памятник Как змея спасла Петра I - Существует несколько мифов и легенд, в которых Петр I пророчит: «Пока я на месте, моему городу нечего опасаться». И действительно, Медный всадник оставался на своем месте во время Отечественной войны 1812 года и во время Великой Отечественной войны. Во время блокады Ленинграда он был обшит бревнами и досками и вокруг него уложили мешки с песком и землей

- Петр I рукой указывает в сторону Швеции, а в центре Стокгольма установлен памятник Карлу XII, противнику Петра в Северной войне, левая рука которого направлена в сторону России

+18 фото

116751

автор: Дмитрий Казаков

Интересные факты о памятнике Медный всадник

- Транспортировка камня–постамента сопровождалась трудностями и непредвиденными обстоятельствами и часто возникали аварийные ситуации. За той операцией следила вся Европа и в честь доставки Гром-камня на Сенатскую площадь была выпущена памятная медаль с надписью «Дерзновению подобно.

Генваря, 20, 1770»

Генваря, 20, 1770» - Фальконе задумал монумент без ограды, хотя ограда всё-таки была установлена, но до наших дней не сохранилась. Сейчас находятся люди, которые оставляют надписи на памятнике и портят постамент и Медный всадник. Возможно, что в скором времени вокруг Медного всадника будет установлено ограждение

- В 1909 и 1976 годах проводилась реставрация Медного всадника. Последнее обследование, проведенное с помощью гамма лучей, показало, что каркас скульптуры находится в хорошем состоянии. Внутрь памятника была заложены капсула с запиской о проведенной реставрации и газета от 3 сентября 1976 года

Медный всадник в Санкт-Петербурге — главный символ Северной столицы и полюбоваться одной из самых известных достопримечательностей города на Сенатскую площадь приходят молодожены и многочисленные туристы.

Медный всадник – Паулина Саймонс

Раньше я читал пару книг Пауллины Саймонс, но как-то так и не удосужился прочитать, без сомнения, один из ее самых популярных и известных романов – Медный всадник . Пара друзей-блогеров и я, казалось, были в одной лодке, поэтому мы организовали чтение для чтения в течение июля. Поскольку это довольно здоровенный роман (около 650 с лишним страниц) и поскольку мне нужно было начать Анна Каренина для универа, который также является здоровенным романом (830 с лишним страниц), я намеревался читать его в течение месяца. . Однако история затянула меня, и я закончил через пару дней.

Пара друзей-блогеров и я, казалось, были в одной лодке, поэтому мы организовали чтение для чтения в течение июля. Поскольку это довольно здоровенный роман (около 650 с лишним страниц) и поскольку мне нужно было начать Анна Каренина для универа, который также является здоровенным романом (830 с лишним страниц), я намеревался читать его в течение месяца. . Однако история затянула меня, и я закончил через пару дней.

Татьяне Метановой почти 17 лет, она живет в Ленинграде, Россия (ныне снова известном как Санкт-Петербург), на грани вторжения Германии. Ходят слухи, что ее семья дала ей деньги и сказала пойти и купить как можно больше еды, чтобы они могли приготовить. Ее старшая сестра Даша работает, а ее отец вывозит ее брата-близнеца Пашу из Ленинграда, чтобы ему не пришлось записываться в Красную Армию, поэтому задача покупок ложится на Татьяну. Ей кажется, что это сложнее, чем она ожидала, поэтому она останавливается на мгновение, чтобы насладиться мороженым в хороший день. Это привлекает внимание Александра Белова, офицера армии, которого привлекает ее белокурая свежая красота. Эта случайная встреча перерастает в страсть, а затем во всепоглощающую любовь, осложненную многими вещами, а именно тем, что у Александра уже есть роман с кем-то – со старшей сестрой Татьяны Дашей.

Это привлекает внимание Александра Белова, офицера армии, которого привлекает ее белокурая свежая красота. Эта случайная встреча перерастает в страсть, а затем во всепоглощающую любовь, осложненную многими вещами, а именно тем, что у Александра уже есть роман с кем-то – со старшей сестрой Татьяны Дашей.

Татьяна и Александр тайком проводят время вместе, где могут: он провожает ее домой с работы, приносит семейные припасы, на которые он имеет право как офицер, и защищает ее от членов ее семьи, которые принижают ее. Все это время они держат свою любовь в секрете, так как сильное чувство семейной верности Татьяны запрещает ей причинять сестре боль. По мере того, как зима захватывает Россию и немецкое вторжение продолжается, город начинает умирать. Пищевые пайки урезают и снова урезают. Немцы взрывают железные дороги и главные дороги, по которым в город доставляли продовольствие. Электричество отключено, и трубы замерзают, когда температура достигает зимних минимумов. Люди умирают на улицах, от голода, от холода, от болезней. Ленинград потеряет более миллиона человек из своего населения в результате разрушительной войны, едва ли будет выпущена пуля или сброшена бомба. Татьяна и ее семья борются, как могут, а Александр помогает им солдатским пайком и советами. В конце концов Александр понимает, что выжить в Ленинграде больше невозможно, и строит планы по вывозу оттуда выживших членов семьи.

Ленинград потеряет более миллиона человек из своего населения в результате разрушительной войны, едва ли будет выпущена пуля или сброшена бомба. Татьяна и ее семья борются, как могут, а Александр помогает им солдатским пайком и советами. В конце концов Александр понимает, что выжить в Ленинграде больше невозможно, и строит планы по вывозу оттуда выживших членов семьи.

Оттуда Татьяна и Александр разлучены. Перебои со связью гарантируют, что Александр понятия не имеет, жива ли она вообще. Он берет отпуск, чтобы попытаться выяснить это, зная, что даже если он найдет ее, его время с ней может быть недолгим. У Александра есть свои секреты, и он не планирует провести остаток своей жизни в России.

Я уже упоминал в разных отзывах, что никогда толком не изучал историю в школе – всю географию, но не историю. Так что я могу сказать вам, где находятся места, но я ничего о них не знаю. Это еще раз верно и для России – я знаю самые основы. Сталин, Ленин, коммунизм, множество «исчезающих» людей, тот факт, что Германия не могла победить их даже с миллионом танков, бомб и самолетов, а Россия воюет с 13-летними, бросающими картошку во врага. Но я не осознавал, пока не прочитал эту книгу, как совершенно жалкое существование во время Второй мировой войны должно было быть у России, особенно у ленинградцев. Снимаю шляпу перед Пауллиной Симонс. Я буквально чувствовал, что умираю от голода, читая эту книгу. Описание того, что они должны были есть (до 125 г хлеба на человека в день), как пекли хлеб в основном из опилок и картона, описание холода (-30 в квартире зимой, когда было нет власти), прорисовка жилых помещений. Многие квартиры в то время были коммунальными, пара жила в одной комнате и делила коридор, кухню и ванную комнату на 9 человек.другие семьи. У Татьяны и ее семьи две комнаты – бабушка и дедушка спят в одной, а ее родители, ее сестра, ее брат и она делят другую. Они делят все остальное со многими другими людьми, и во время войны они столкнулись с тем, что эти люди воровали их еду. Однажды Татьяну чуть не забили до смерти, когда она собирала паек за хлеб, который она только что получила. Люди умирают на улицах, в подъездах, везде, и земля такая промерзшая, и город такой истощенный, что их некуда девать.

Но я не осознавал, пока не прочитал эту книгу, как совершенно жалкое существование во время Второй мировой войны должно было быть у России, особенно у ленинградцев. Снимаю шляпу перед Пауллиной Симонс. Я буквально чувствовал, что умираю от голода, читая эту книгу. Описание того, что они должны были есть (до 125 г хлеба на человека в день), как пекли хлеб в основном из опилок и картона, описание холода (-30 в квартире зимой, когда было нет власти), прорисовка жилых помещений. Многие квартиры в то время были коммунальными, пара жила в одной комнате и делила коридор, кухню и ванную комнату на 9 человек.другие семьи. У Татьяны и ее семьи две комнаты – бабушка и дедушка спят в одной, а ее родители, ее сестра, ее брат и она делят другую. Они делят все остальное со многими другими людьми, и во время войны они столкнулись с тем, что эти люди воровали их еду. Однажды Татьяну чуть не забили до смерти, когда она собирала паек за хлеб, который она только что получила. Люди умирают на улицах, в подъездах, везде, и земля такая промерзшая, и город такой истощенный, что их некуда девать. Блокада Ленинграда длилась более 800 дней и является одной из самых дорогостоящих по человеческим жертвам — в январе-феврале 1942 ежедневно погибало от 700 до 1000 мирных жителей.

Блокада Ленинграда длилась более 800 дней и является одной из самых дорогостоящих по человеческим жертвам — в январе-феврале 1942 ежедневно погибало от 700 до 1000 мирных жителей.

В моей уютной жизни здесь, в Австралии, где, несмотря на зиму, в моем доме прекрасные жаркие 22 градуса по Цельсию, у меня более чем достаточно еды, и я никогда не сталкивался с войной, которая затронула меня лично, очень трудно представить себе вокруг этого. Но читая эту книгу, я мог, насколько это возможно, не испытывать ее на деле. Описания были такими реальными, информация доставлена так хорошо, что казалось, что я нахожусь прямо здесь, в маленькой обшарпанной комнате, без электричества, без отопления, без еды. Родственники и соседи умирают прямо у вас на глазах, каждый день. Видеть людей на улице и перешагивать через них только для того, чтобы понять, что они на самом деле мертвы — и вы понятия не имели, как долго они могли быть там. Неуверенность в том, что вы не знаете, как поживают другие члены вашей семьи. Эта часть романа – такая яркая и насыщенная.

Эта часть романа – такая яркая и насыщенная.

История любви Татьяны и Александра — одна из тех вещей, где всегда что-то мешает. Химия длинная и затянутая, поскольку они сводятся к взглядам, моментам, когда никого нет рядом и держат фасад перед другими, а именно перед сестрой Татьяны Дашей и военным другом Александра, который знает об Александре больше, чем следует, и может угрожать его безопасность – и кому интересна Татьяна. К счастью для читателя, когда наступает расплата за Александра и Татьяну, это того стоит. У вас есть шанс увидеть их в то время, когда война не может их коснуться и когда окружающие не имеют значения. Лично я думаю, что книга была как о настоящей войне, так и об их истории любви, и я не мог верю конец. Если вы собираетесь читать эту книгу, сделайте себе одолжение и держите рядом с собой продолжение, Татьяна и Александр или Мост к Святому Кресту , в зависимости от того, где вы живете.

8/10

Книга № 99 за 2011 г.

Я включаю эту книгу в число прочитанных для участия в Global Challenge 2011 – я подписался на уровень «Эксперт», то есть 3 романа с 6 разных континентов, а затем еще 3 другие из «седьмой» настройки, выбранной вами. Медный всадник включен в азиатскую часть моего испытания, а именно в Ленинград, Россия. Это третья книга, которую я закончил для этого испытания, поэтому мне действительно нужно подтолкнуть ее сюда!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Размещено в Без рубрики

Теги: Рецензии на книги 2011, Global Challenge 2011, Paullina Simons, The Bronze Horseman, Twitter Read-A-Long

Один ответ на «Медный всадник — Паулина Саймонс»

Медный всадник – Интервью с Пауллиной Саймонс

Издательство HarperCollins Publishers

http://www.harpercollins.com.au/authors/author_interview.cfm?Author=0000535

Мы встретились с Пауллиной Саймонс, чтобы поговорить подробнее подробно о Медном всаднике и о ее жизни в целом.

Вы выросли в России, затем жили в Великобритании и США. Где вы больше всего чувствуете себя как дома?

Мое благословение и мое проклятие в том, что я жил в таком количестве мест, что мне легко привязаться и легко оторваться от каждого из них. Русский — это я, американец — это то, чем я стал, английский — это то, чем я был счастлив и с любовью вспоминаю. Но с тех пор, как мне исполнилось десять лет, я никогда не жил в одном месте дольше двух лет. Дольше всего я когда-либо жил в Пятой советской квартире, которая является одним из мест действия «Медного всадника». Сейчас я принадлежу России не больше, чем Техасу, или Лонг-Айленду, или Канзасу, или Бруклину, но когда я думаю о вещах, которые затрагивают меня: о песнях, которые я люблю, или о книгах, которые я обожаю, или о еде, которая мне нравится, успокоить меня, или язык, который меня успокаивает, неизменно, это все русские вещи.

Все ваши книги очень разные. Ваша первая книга, Талли, была богатой эмоциональной сагой. Ваша вторая книга, «Красные листья», была детективом об убийстве. Ваша третья книга «Одиннадцать часов» была психологическим триллером. А «Медный всадник» — исторический роман. Что делает их все книги Пауллина Саймонс?

Ваша вторая книга, «Красные листья», была детективом об убийстве. Ваша третья книга «Одиннадцать часов» была психологическим триллером. А «Медный всадник» — исторический роман. Что делает их все книги Пауллина Саймонс?

У меня есть определенная чувствительность, которую я привношу в свое письмо, происходящее от знания двух вещей: что я как читатель люблю читать, и на что я способен как писатель. Я знаю свои пределы. Я знаю, что есть вещи, которые я не могу сделать. Однако я люблю читать и люблю писать истории, в которых действие разворачивается для персонажей так же, как оно разворачивается для читателя, где ни рассказчик, ни читатель не знают, что произойдет в будущем, и поэтому мы все вместе для той же поездки. Как читатель, я люблю узнавать что-то самостоятельно и составлять собственное мнение о том, что происходит с персонажами. Марк Твен называет это чем-то очень простым: «Начни с начала, иди до конца, затем остановись». Эффект и оперативность письма в реальном времени невозможно переоценить для меня как читателя. Это как смотреть C-span — начав, уже не можешь отвести взгляд. Однако я стараюсь быть чуть более рассудительным, чем C-span, в том, что показываю читателю в своих рассказах.

Это как смотреть C-span — начав, уже не можешь отвести взгляд. Однако я стараюсь быть чуть более рассудительным, чем C-span, в том, что показываю читателю в своих рассказах.

Кроме того, мне нравятся живые диалоги. Мне нравятся персонажи, которые борются, эта любовь, которая больше, чем жизнь, мне нравятся боль и страдание, мне нравятся тоска и тоска, одиночество и горе. Мне нравится думать об этих вещах, и мне нравится показывать их на странице. Я также борюсь в своей художественной литературе с повторяющимися темами: какова мораль для мужчины, для женщины, что правильно, как далеко мы отклоняемся, что, если что, может вернуть нас назад? Ложь, обман, манипуляция, раскаяние, совесть — эти нити проходят через все мои истории. Это то, что привлекает меня к историям в первую очередь.

Ваши первые три книги были в значительной степени кусочками Америки. Что заставило вас отправиться в Россию во время Второй мировой войны ради «Медного всадника»?

Я старательно избегал России в своих предыдущих произведениях по ряду сознательных и подсознательных причин. Моя осуждающая семья все еще жива, и мой дед, когда узнал, что я хочу написать книгу о России и войне, сказал: «О, нет, я надеюсь, вы не смущаете нас всех и не понимаете все неправильно. Я не хочу вечно переворачиваться в гробу из-за всей той лжи, которую ты написал в своей книге».

Моя осуждающая семья все еще жива, и мой дед, когда узнал, что я хочу написать книгу о России и войне, сказал: «О, нет, я надеюсь, вы не смущаете нас всех и не понимаете все неправильно. Я не хочу вечно переворачиваться в гробу из-за всей той лжи, которую ты написал в своей книге».

«Нет, — ответил я, — мне бы этого точно не хотелось».

Но это примерно подводит итог моему параличу во время написания этой книги. И, честно говоря, я чувствовал, что не был готов писать о России. Это слишком личное и слишком завязано во мне с самыми важными вещами. Мы уехали при вопиющих обстоятельствах, думали, что больше никогда не увидим Россию. Мы приехали в Америку в поисках лучшей жизни, и мы ее нашли. Все, чего я когда-либо хотел, это быть чистокровным американцем. Поэтому я написал Талли, который был со Среднего Запада. Она нравилась мне тем, что была американкой, хотя страдала, как настоящая русская, и заставляла страдать всех остальных — тоже, как настоящая русская.

А в «Красных листьях» я хотел провести исследование о преднамеренном убийстве в типично американской обстановке, но в типично русской манере. Не тайна убийства, а исследование характера убийства, и детектив должен был быть американцем, но замученным.

Не тайна убийства, а исследование характера убийства, и детектив должен был быть американцем, но замученным.

В «Одиннадцати часах» я снова взял типичную американскую семью из среднего класса, которая вот-вот должна родить ребенка, и перевернул ее с ног на голову со всеми своими русскими медленно готовящимися мыслями о добре и зле, судьбе и свободе воли и Боге. Так что я чувствую, что еще до «Медного всадника» Россия была во всех моих «американских» книгах.

Но, наконец, я нашел сюжет в России, который был достоин моего внимания и моего времени, и этот сюжет был блокадой Ленинграда. Я начал с двух молодых людей, переживающих первую любовь, и добавил блокаду, а затем добавил правильное и неправильное, и судьбу, и свободную волю, и добро, и зло, а потом вдруг понял, что книга была даже не об этих вещах. прежде всего, но о том, как трудно было в условиях Советского Союза иметь то, что мы считаем само собой разумеющимся во всем мире. И о том, как мне повезло, что необыкновенная вера моего отца в Америку и его безграничный оптимизм были достаточно сильны, чтобы дать мне и моей сестре лучшую жизнь, и жизнь нашим детям и детям наших детей. Благодаря его одному смелому поступку у всех будущих поколений его семьи появилась надежда. В отличие от всех наших современников в России.

Благодаря его одному смелому поступку у всех будущих поколений его семьи появилась надежда. В отличие от всех наших современников в России.

Это была тема, достойная моего внимания, но это было пугающее усилие.

Ваши книги вызывают очень сильные отклики у читателей в таких местах, как раздел отзывов читателей на Amazon.co.uk, где вы видите много пятизвездочных отзывов и читатели называют вашу работу своими любимыми книгами всех времен. Как вы думаете, в чем заключается ваша привлекательность?

Ни слёз у писателя, ни слёз у читателя. Я был неудачником, когда писал «Медного всадника». Я просто не мог думать ни о чем другом или чувствовать что-то еще в течение многих месяцев. Часть моего горя за Россию, за Татьяну и Александра, должно быть, отразилась на странице так же, как мое горе за Талли отразилось в этой книге. Она была для меня такой же реальной, как если бы я знал ее сам, и многие читатели сказали мне, что она была для них реальной — один из отзывов, которые я получаю и о «Медном всаднике».

Кто ваши литературные герои?

Фредерик Форсайт. Если вы читали «День шакала», то поймете, почему. Вы просто не можете отвести взгляд от этой книги, в которой подробно рассказывается о жизни убийцы до неудавшегося покушения на жизнь Шарля Де Голля. К. С. Льюис, потому что он такой умный и такой забавный. Артур Кестлер, потому что он оживил рождение Израиля так, как ни один писатель никогда не оживлял для меня историю. А Солженицын, потому что об Архипелаге ГУЛАГ много не наговоришься.

Любимые книги?

«К востоку от рая» Стейнбека, «Анна Каренина» Толстого, «Три мушкетера» Дюма, «Комната с видом» Форстера, «Обычные люди в гостях», «Паутина Шарлотты» Уайта, «Хладнокровно» Капоте и научно-популярная литература «Трумэн» Джеральда Кларка.

Вы также добились огромного успеха на международном уровне. Чем отличается реакция читателей в США и других странах?

Интересно, примерно так же. На что читатели в Австралии, Новой Зеландии, Англии, Швеции, Голландии, Германии, Греции реагируют, судя по их письмам, так это на непосредственную восприимчивость к персонажам и рассказу.