7. Человек, общество и государство у Платона. Философия: Учебник для вузов

7. Человек, общество и государство у Платона

Проблема души и тела

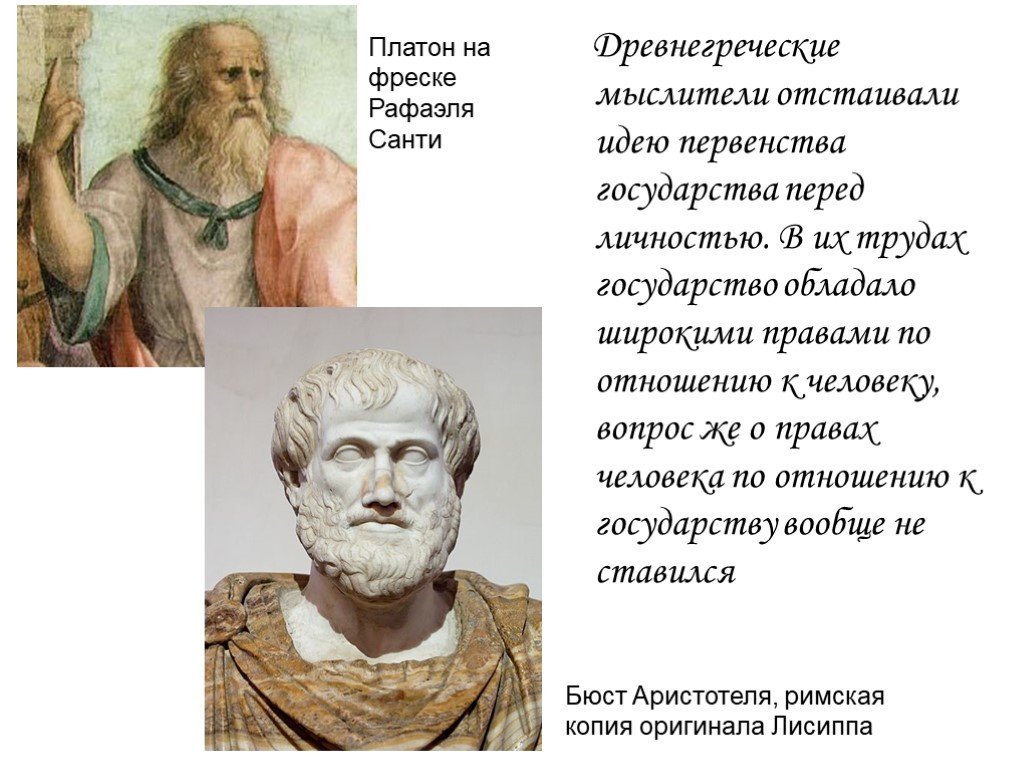

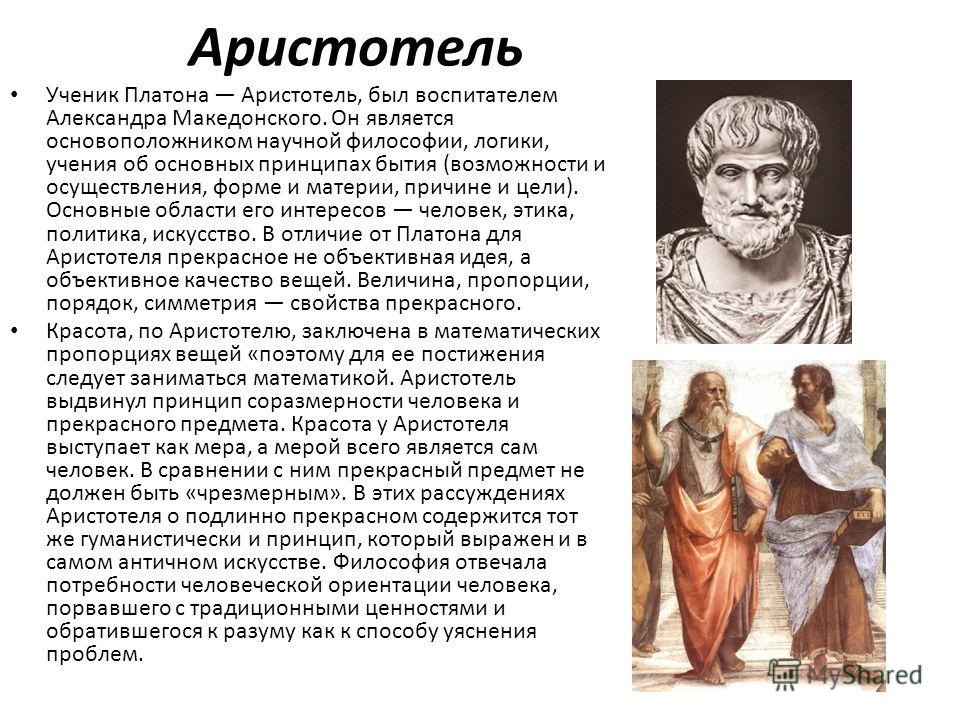

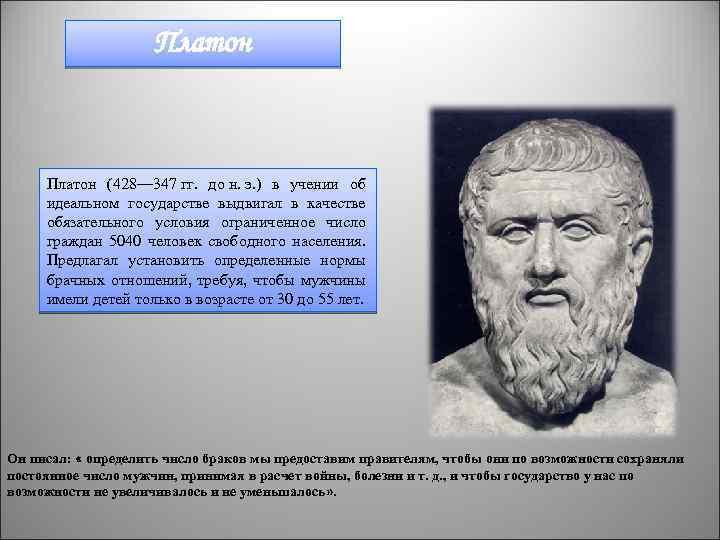

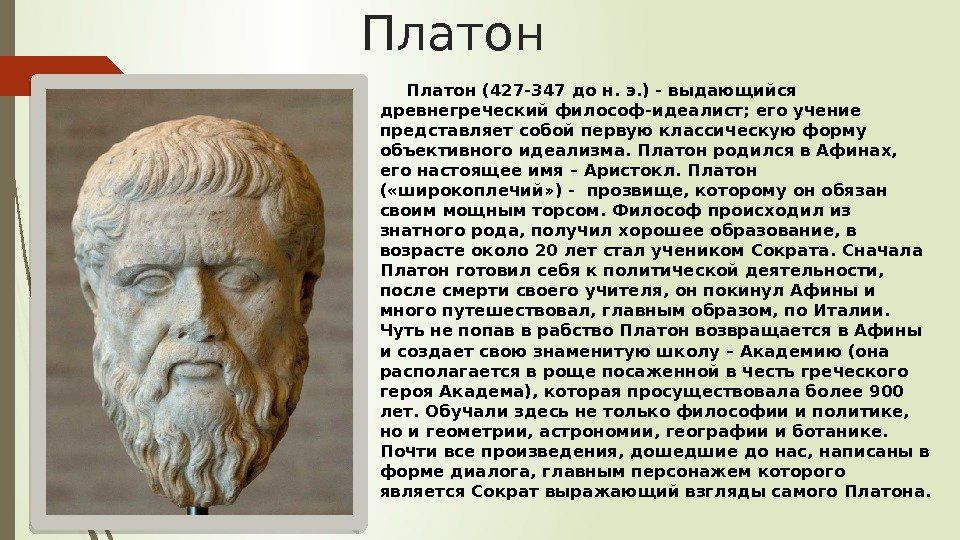

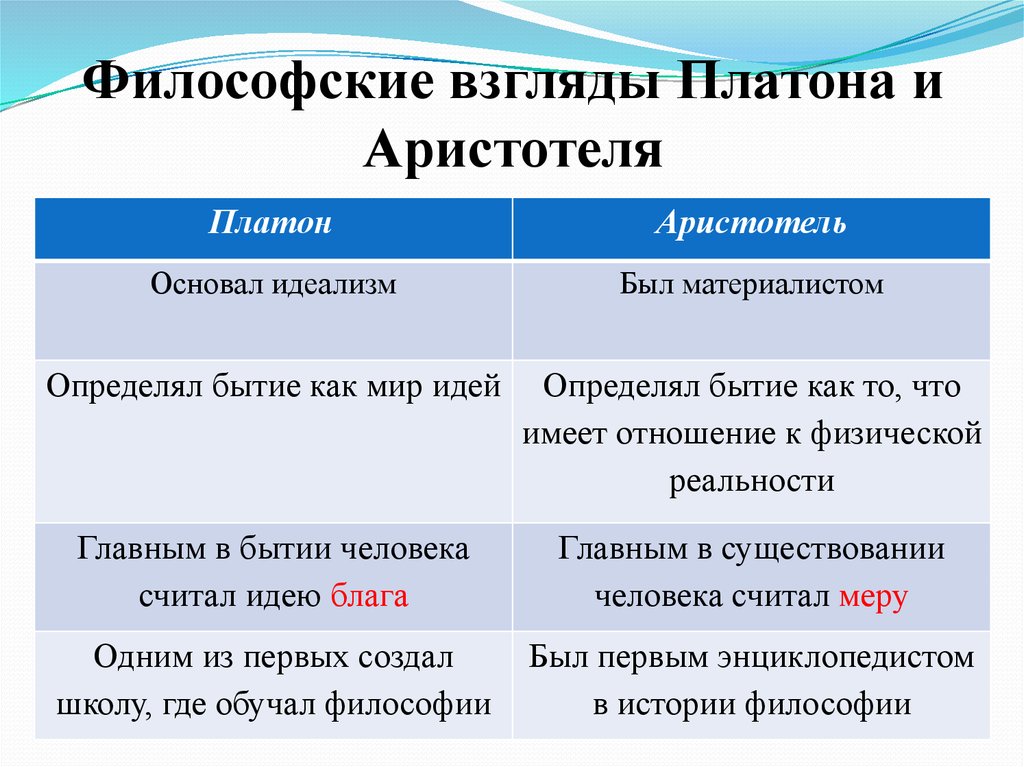

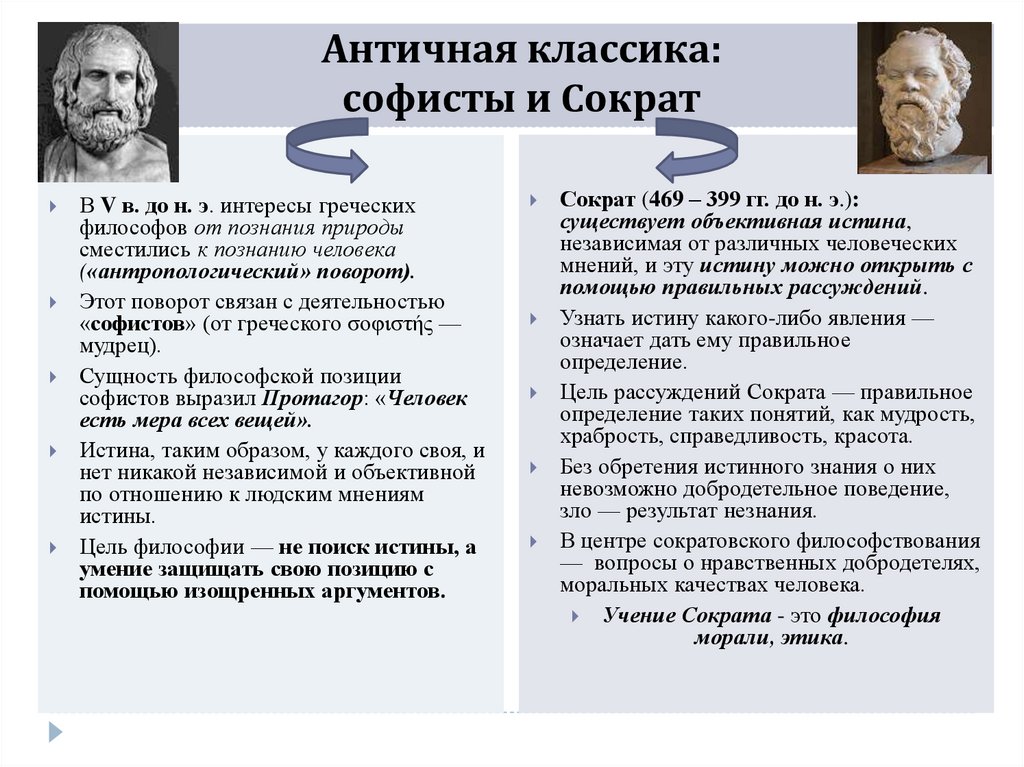

У Платона, как и у его учителя Сократа, ведущей темой остается нравственно-этическая, а важнейшими предметами исследования оказываются человек, общество и государство. Платон полностью разделяет рационалистический подход Сократа к проблемам этики: условием нравственных поступков он тоже считает истинное знание. Именно поэтому Платон продолжает работу своего учителя, пытаясь путем исследования понятий преодолеть субъективизм учения о познании софистов и достигнуть верного и для всех единого, т. е. объективного, знания. Эта работа с понятиями, установление родо-видовых отношений между ними, осуществлявшаяся Платоном и его учениками, получила название диалектики (греч. dialektike – беседовать, рассуждать).

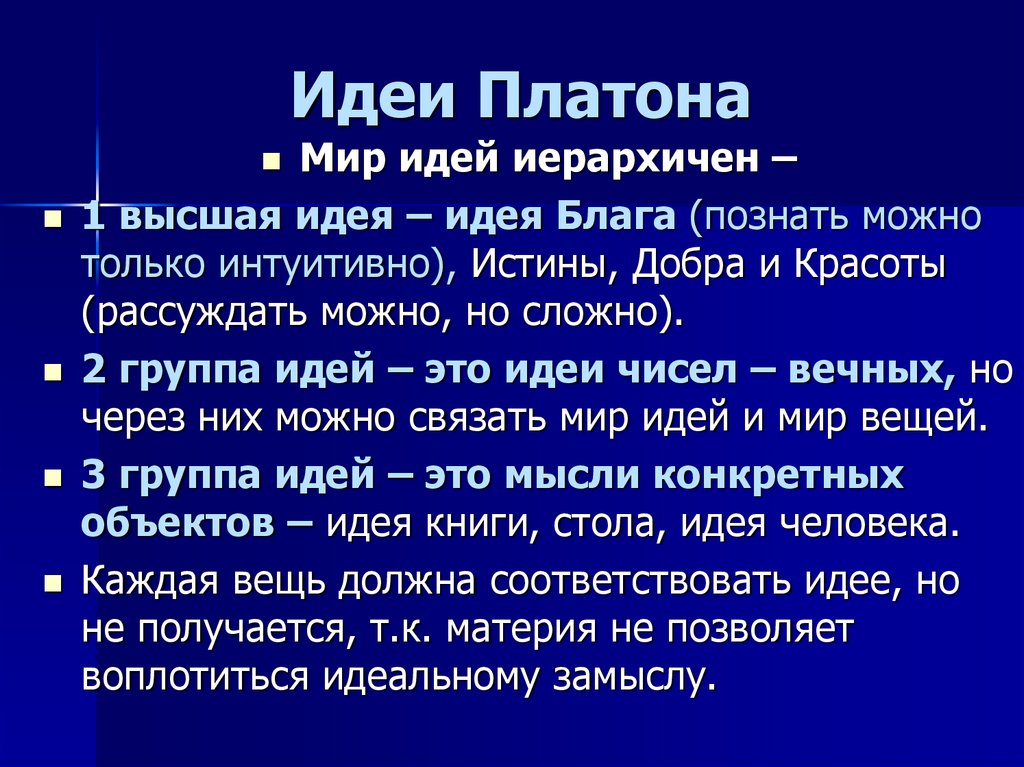

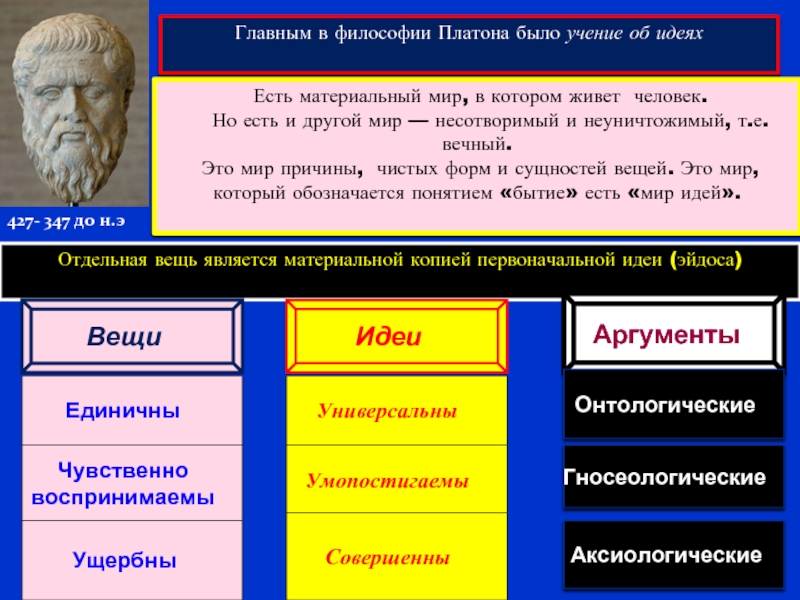

Знание подлинного бытия, т. е. того, что всегда себе тождественно и неизменно, – а таков у Платона, как мы уже знаем, мир идей, являющихся прообразами вещей чувственного мира, – должно по замыслу философа дать прочное основание для создания этики.

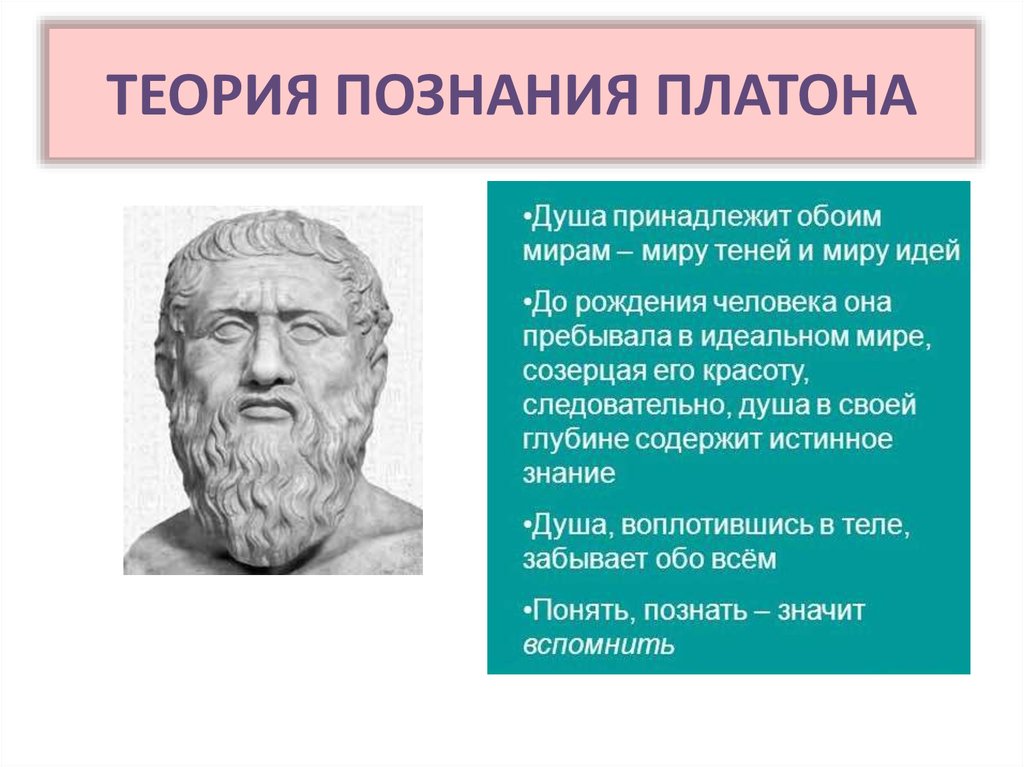

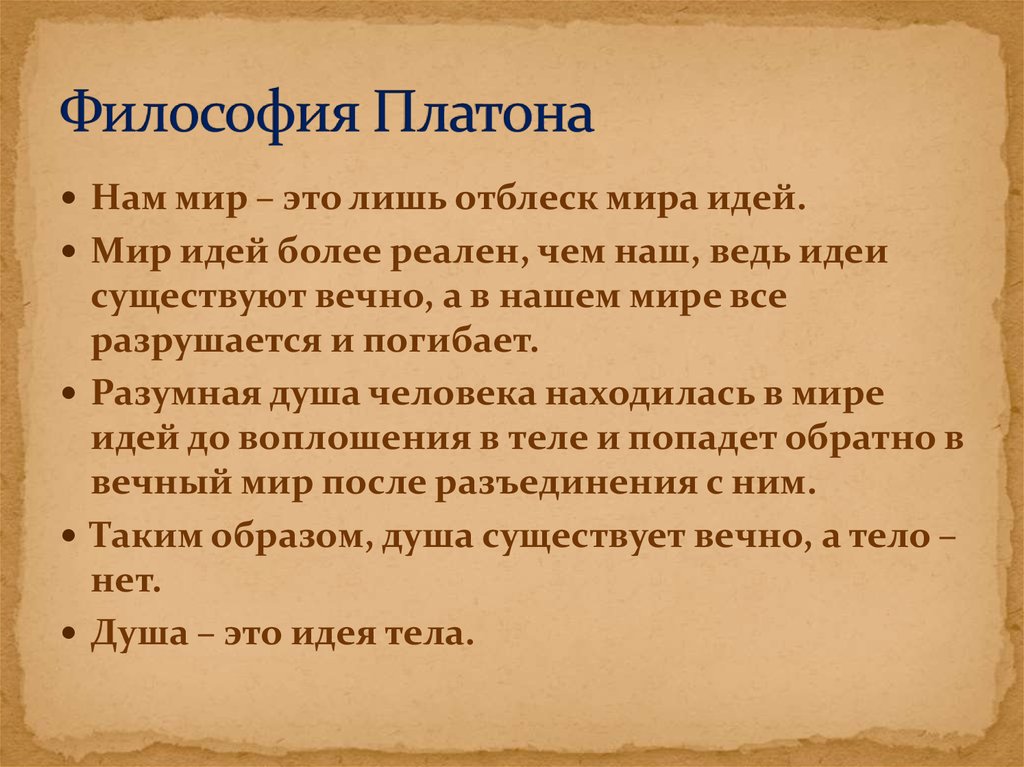

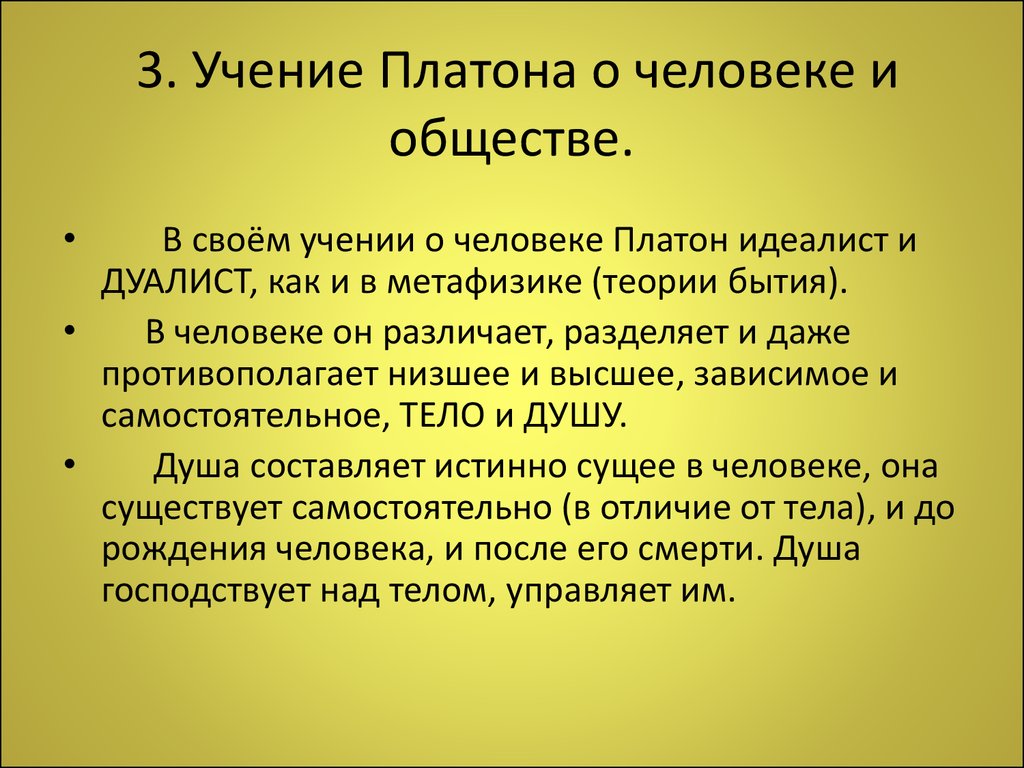

Этическое учение Платона предполагает определенное понимание сущности человека. Подобно тому как все сущее Платон делит на две неравноценные сферы – вечные и самосущие идеи, с одной стороны, и преходящие, текучие и несамостоятельные вещи чувственного мира – с другой, – он и в человеке различает бессмертную душу и смертное, тленное тело. Душа, по Платону, подобно идее, едина и неделима, тело же, поскольку в него привходит материя, делимо и состоит из частей. Сущность души – не только в ее единстве, но и в ее самодвижении; все, движущее себя само, согласно Платону, бессмертно, тогда как все, что приводится в движение чем-то другим, конечно и смертно.

Но если душа едина и неделима, если она есть нечто самостоятельное и нематериальное, то почему же она нуждается в теле? По Платону, человеческая душа состоит как бы из двух «частей»: высшей – разумной, с помощью которой человек созерцает вечный мир идей и которая стремится к благу, и низшей – чувственной.

Платон – сторонник теории переселения душ; после смерти тела душа отделяется от него, чтобы затем – в зависимости от того, насколько добродетельную и праведную жизнь вела она в земном мире, – вновь вселиться в какое-то другое тело (человека или животного). И только самые совершенные души, по Платону, совсем оставляют земной, несовершенный мир и остаются в царстве идей. Тело, таким образом, рассматривается как темница души, из которой последняя должна освободиться, а для этого очиститься, подчинив свои чувственные влечения высшему стремлению к благу. Достигается же это путем познания идей, которые созерцает разумная душа.

С учением о предсуществовании душ связано представление Платона о познании как припоминании. Еще до своего воплощения в тело душа каждого человека пребывала в сверхчувственном мире и могла созерцать идеи во всем их совершенстве и красоте; поэтому и теперь для нее чувственные явления – лишь повод для того, чтобы прозревать за ними их подлинную сущность, идеи, которые душа тем самым как бы смутно припоминает. Учение о припоминании оказало большое влияние на развитие теории познания не только в античности, но и в Средние века и в Новое время.

Учение о припоминании оказало большое влияние на развитие теории познания не только в античности, но и в Средние века и в Новое время.

Платонова теория государства

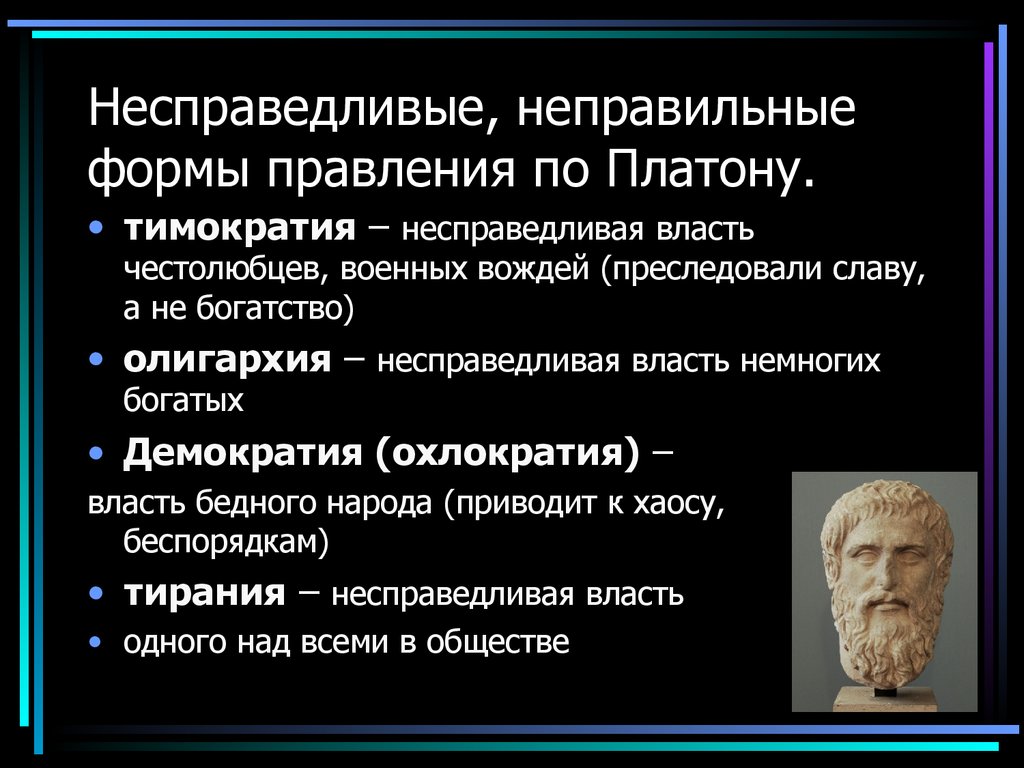

С учением о человеке и душе тесно связана теория государства Платона. Антропология и этика греческого философа, так же как и его онтология, имели целью создание совершенного человеческого общества, а поскольку жизнь греческих сообществ протекала в полисах – городах-государствах, – создание идеального государства. Платоновская этика ориентирована не на формирование совершенной личности, а скорее на формирование совершенного человеческого рода, совершенного общества. Она имеет не индивидуальную направленность, как, например, у стоиков или эпикурейцев, а социальную и потому органически сращена с политической теорией Платона.

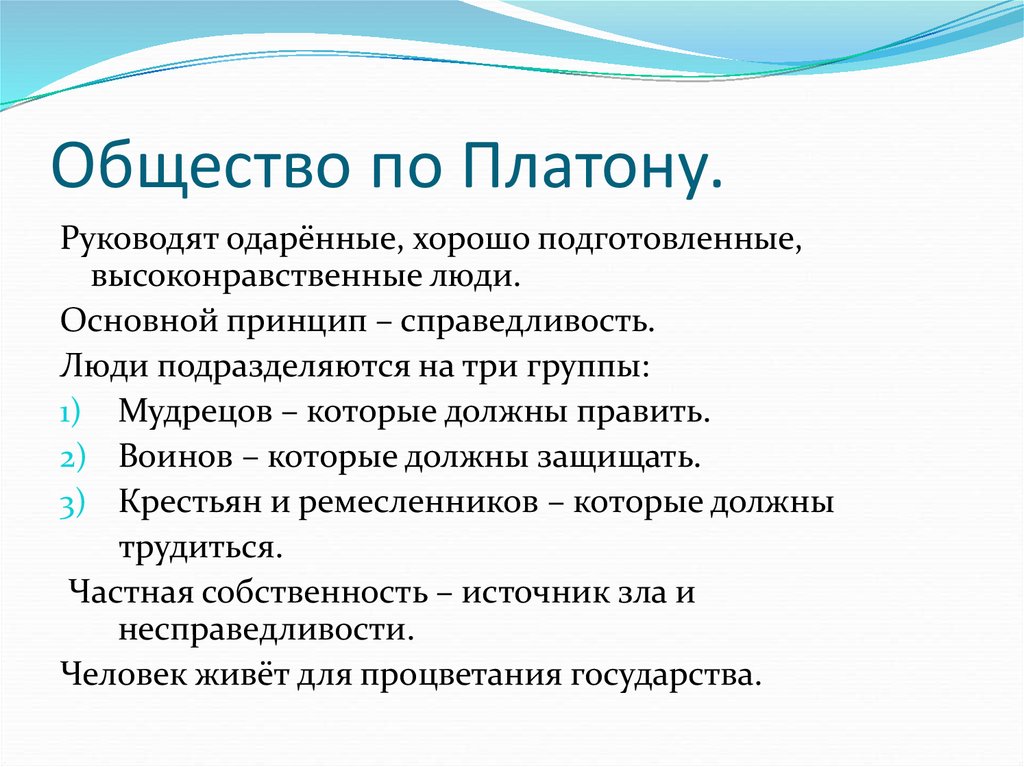

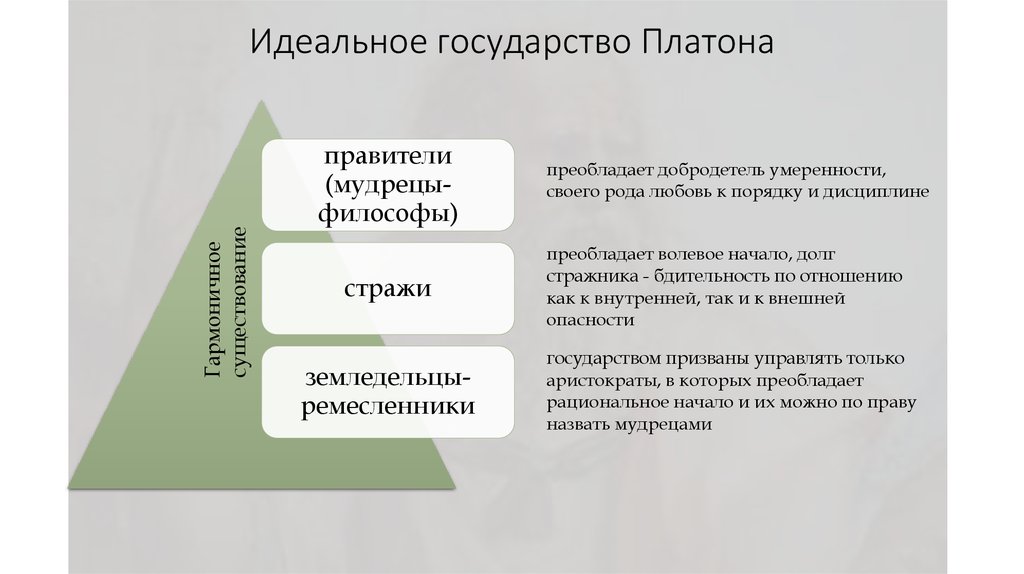

Платон делит людей на три разных типа в зависимости от того, какая из частей души оказывается в них преобладающей: разумная, аффективная (эмоциональная) или вожделеющая (чувственная). Если преобладает разумная, то это люди, которые стремятся созерцать красоту и порядок идей, устремлены к высшему благу. Они привержены правде, справедливости и умеренности во всем касающемся чувственных наслаждений. Их Платон зовет мудрецами или философами, и отводит им роль правителей в идеальном государстве. При преобладании аффективной части души человек отличается благородными страстями – храбростью, мужеством, умением подчинять вожделение долгу. Это качества, необходимые для воинов, или «стражей», которые заботятся о безопасности государства. Наконец, люди «вожделеющего» типа должны заниматься физическим трудом, ибо они с самого начала принадлежат к телесно-физическому миру: это – сословие крестьян и ремесленников, обеспечивающих материальную сторону жизни государства.

Если преобладает разумная, то это люди, которые стремятся созерцать красоту и порядок идей, устремлены к высшему благу. Они привержены правде, справедливости и умеренности во всем касающемся чувственных наслаждений. Их Платон зовет мудрецами или философами, и отводит им роль правителей в идеальном государстве. При преобладании аффективной части души человек отличается благородными страстями – храбростью, мужеством, умением подчинять вожделение долгу. Это качества, необходимые для воинов, или «стражей», которые заботятся о безопасности государства. Наконец, люди «вожделеющего» типа должны заниматься физическим трудом, ибо они с самого начала принадлежат к телесно-физическому миру: это – сословие крестьян и ремесленников, обеспечивающих материальную сторону жизни государства.

Есть, однако, добродетель, общая для всех сословий, которую Платон ценит очень высоко, – это мера. Ничего сверх меры – таков принцип, общий у Платона с большинством греческих философов; к мере как величайшей этической ценности призывал своих сторонников Сократ; умеренность как добродетель мудреца чтили Аристотель, стоики и эпикурейцы.

Согласно Платону, справедливое и совершенное государство – это высшее из всего, что может существовать на земле. Поэтому человек живет ради государства, а не государство – ради человека. В учении об идеальном государстве мы находим ярко выраженное господство всеобщего над индивидуальным.

Опасность абсолютизации такого подхода увидел уже Аристотель. Будучи большим реалистом, чем его учитель, он хорошо понимал, что идеальное государство в земных условиях едва ли удастся создать в силу слабости и несовершенства человеческого рода. А поэтому в реальной жизни принцип жесткого подчинения индивидуального всеобщему нередко выливается в самую страшную тиранию, что, кстати, сами греки могли видеть на многочисленных примерах из собственной истории.

4.

Государство и гражданское общество Cтруктура гражданского общества — 182 Бюрократия и гражданское общество — 184 Политические партии — 185

Государство и гражданское общество Cтруктура гражданского общества — 182 Бюрократия и гражданское общество — 184 Политические партии — 1854. Государство и гражданское общество Cтруктура гражданского общества — 182 Бюрократия и гражданское общество — 184 Политические партии — 185 Закрытые и открытые общества в их отношении к гражданам В предыдущих параграфах мы выяснили, что государство всегда — в большей

4. Общество и государство.

4. Общество и государство. — Незавершимость мирового существования и зрелище краха вновь отбрасывают нас назад к нашей ситуации: существование обретает действительность только в борьбе и в возможности борьбы.Никакое общество не существует само по себе. Оно

2. Совершенное государство Платона

2. Совершенное государство Платона

Позднее, уже в конце жизни, в диалоге «Законы» Платон вернулся к теме коллективистического устройства общества и характерного для такого общества «обнаженного человека».

§ 2. Общество и государство

§ 2. Общество и государство Вполне привычным является рассуждение о личности в контексте выражений «личность и среда», «взаимосвязь личности и среды», «зависимость личности от среды» и т.п. Становление этой словесной и логической связки, этого способа видения и понимания

Глава I КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

Глава I КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 1. Государство — продукт непримиримости классовых противоречий С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение.

[1. Общество и государство]

[1. Общество и государство]

716Принцип: лишь отдельные из людей чувствуют себя ответственными. Для того и изобретены людские множества, чтобы делать вещи, на которые у отдельного человека не хватает духу. — Именно поэтому все общинные образования, все общества во сто крат

Для того и изобретены людские множества, чтобы делать вещи, на которые у отдельного человека не хватает духу. — Именно поэтому все общинные образования, все общества во сто крат

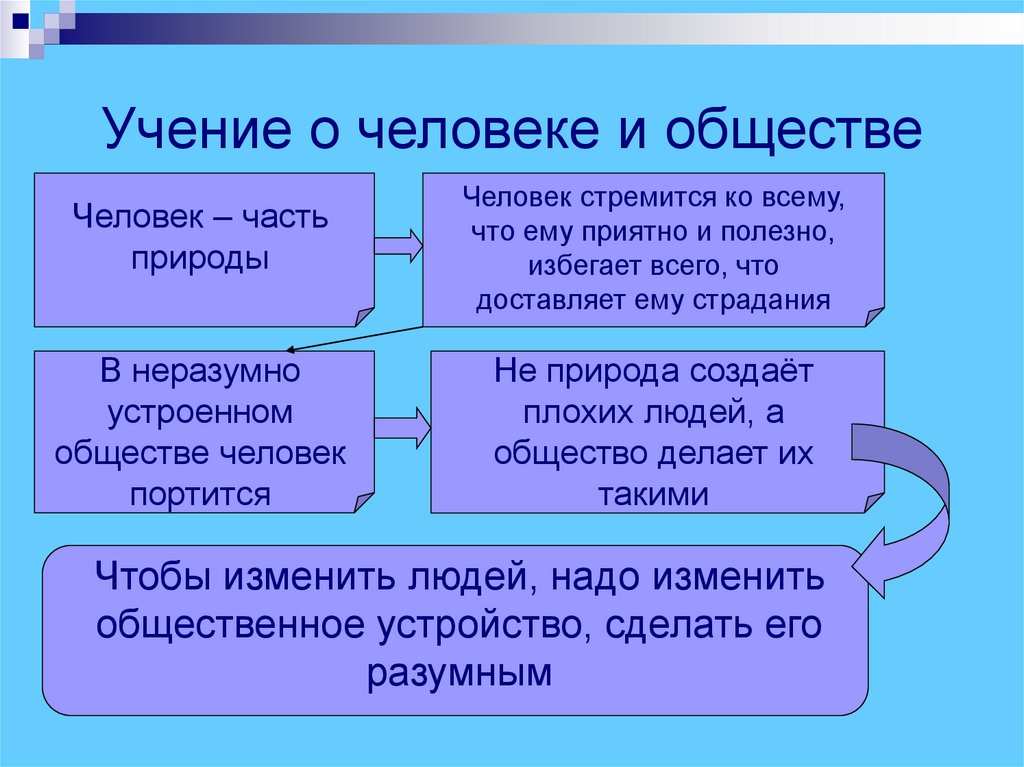

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО Человек в системе социальных связей:Понятие объективных условий означает совокупность обстоятельств, независящих от сознания и воли субъекта и определяющих реальные возможности, цели, средства и результаты деятельности людей. Это понятие отвечает

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО Государство есть управляющий орган общества. Но дело обстоит не так, будто сначала возникает общество, и затем в нем формируется государство. И не так, будто сначала возникает государство, и затем оно создает общество или общество создается при его§2.

Классический человек (до Платона)

Классический человек (до Платона)§2. Классический человек (до Платона) 1. Источники Эти послегомеровские источники тоже не раз изучались и приводились нами. В основном это – досократовская натурфилософия, Сократ, Платон и Аристотель, а также поэты (лирика и драма) и

Человек и общество

Человек и общество Мы шли по многолюдной улице. Тротуары отяжелели под людской массой, а наши ноздри наполнял запах выхлопа автомобилей и автобусов. Магазины демонстрировали множество дорогостоящих и дешевых вещей. Небо было бледно-серебристым, и когда мы вышли из

76. ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

76. ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО

Человек — это высшая ступень живых организмов на Земле, это сложная целостная система, являющаяся компонентом более сложных систем — биологической и социальной. Человеческое общество — это самая высокая ступень развития живых систем,

Человеческое общество — это самая высокая ступень развития живых систем,

4. Человек, общество и природа: проблемы экологии

4. Человек, общество и природа: проблемы экологии О единстве человека и природы. Кажется, чего проще — разделить природные и общественные начала — одни предметы отнести к природе, а другие — к обществу. На самом деле это не так просто. Деревья в саду посажены человеком. Их

Глава IV. Человек и общество

Глава IV. Человек и общество Познай самого себя! Изречение семи мудрецов Человек — это то, что все мы знаем. Демокрит Поворот к человеческим делам. Проблемы эпохи биографиях нескольких греческих философов встречается ходячий анекдот: философ, увлеченный исследованием

Язык, социальный человек и общество

Язык, социальный человек и общество

Переход человека от алогического состояния в логическое Берон ставит в зависимость от появления языка. В «Панэпистемии» он уделяет большое внимание этому социальному явлению. В его теории есть немало рациональных моментов, в целом

В «Панэпистемии» он уделяет большое внимание этому социальному явлению. В его теории есть немало рациональных моментов, в целом

Человек и общество

Человек и общество Мы шли по кишащей людьми улице. Тротуары отяжелели под людской массой, а наши ноздри наполнял запах выхлопа автомобилей и автобусов. Магазины демонстрировали множество дорогостоящих и дешевых вещей. Небо было бледно-серебристым, и, когда мы вышли из

Философско-социологический факультет ПГНИУ — Учение Платона о человеке Revisited

УДК: 1(091)

DOI: https://doi.org/10.17072/2078-7898/2021-4-493-499

Учение Платона о человеке Revisited

Светлов Роман Викторович

доктор философских наук, профессорпрофессор кафедры теологии,

Русская христианская гуманитарная академия,

191011, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 15;

профессор Института гуманитарных наук,

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,

Иммануила Канта,

236041, Калининград, ул. Александра Невского, 14;

e-mail: [email protected]

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7767-1441

ResearcherID: N-3206-2015

История философии в современности подвергается критическому переосмыслению. Для первых поколений аналитических философов вообще была свойственна истинная «историофобия». Однако, как часто бывает, критическое отношение не отменило интереса к мыслителям прошлого и не привело к отрицанию значимости истории философии как одной из форм философского дела. Более того, оно породило новые методологические подходы, которые сейчас активно осваиваются историками мысли. Все увеличивается число работ, названия которых включают слова «Revisited» или «Rethinking». Появляется возможность отказаться от власти классических оценок и классических иерархий значимостей в текстах мыслителей прошлого, которые были сформулированы исследователями XIX–XX вв. В качестве примера рассматриваются представления Платона о человеке. Выясняется, что привлечение более широкого диапазона текстов Платона разрушает традиционное представление о доминировании разума в составе человеческого существа. Платон описывает душу человека так, что непонятно, где находится ее периферия, а где — центр. Значимость разума безусловна, именно он подтверждает нам вечность душевной природы, но его использование оказывается вполне амбивалентным. И, главное, участие в философском деле не является гарантией того, что мы, как люди-марионетки из «Законов», уже «вытянули» и «преодолели» себя, ухватившись за «золотую нить». Учение Платона о человеке — это не гимн человеческому разуму, но рассказ о принципиальной неполноте и неутвержденности в бытии как коренной черте человеческого существования.

Платон описывает душу человека так, что непонятно, где находится ее периферия, а где — центр. Значимость разума безусловна, именно он подтверждает нам вечность душевной природы, но его использование оказывается вполне амбивалентным. И, главное, участие в философском деле не является гарантией того, что мы, как люди-марионетки из «Законов», уже «вытянули» и «преодолели» себя, ухватившись за «золотую нить». Учение Платона о человеке — это не гимн человеческому разуму, но рассказ о принципиальной неполноте и неутвержденности в бытии как коренной черте человеческого существования.

Ключевые слова: диалоги Платона, Лисид, учение о человеке, структура души.

История довольно быстро стала одним из инструментов самоописания и самоопределения философии как особой сферы интеллектуальной деятельности. Ответ на вопрос «кто мы такие?» в случае философии не сводится только к указанию предмета собственной науки и характера исследовательской методологии. Поскольку философия — явление более сложное, чем наука (мы имеем в виду науку в ее новоевропейском понимании, ставшем доминирующим в XIX–ХХ столетиях), то для нее характерен взгляд назад не только ради исторической самоидентификации, но и с целью прояснения собственной природы. Две философские позиции, обычно рассматриваемые как крайние пункты философской мысли ХХ столетия, — «континентальная» и «аналитическая» — по-разному относятся к тезису: «чтобы понять, что такое философское дело, нужно обратиться к его прошлому». В отношении континентальной в основной ее массе это отношение очевидно — достаточно вспомнить работу М. Хайдеггера «Что такое философия». Аналитическая же традиция начиналась как отрицание за историей философии философской значимости (Б. Рассел, конечно, написал знаменитую «Историю Западной философии», но это было скорее политическое, чем собственно философское сочинение). «Историофобия» ряда философов, имеющих прямое отношение к этой традиции или близких к ней, хорошо известна [Говестон Ф., 2017, с. 83–84]. Если искать какую-то историческую метафору-параллель, то аналитический «поворот» похож на реформацию XVI в. в христианстве, решительно выступившую против ученого схоластического наследия. Аналогами принципов «только Писанием» и «только верой» у аналитиков стал анализ языка, соответствующий критериям ясности, строгости, аргументированности, а также отказ от радикальных обобщений (за исключением, например, решительных суждений о предшествующей философии как практически бессмысленной метафизике).

Две философские позиции, обычно рассматриваемые как крайние пункты философской мысли ХХ столетия, — «континентальная» и «аналитическая» — по-разному относятся к тезису: «чтобы понять, что такое философское дело, нужно обратиться к его прошлому». В отношении континентальной в основной ее массе это отношение очевидно — достаточно вспомнить работу М. Хайдеггера «Что такое философия». Аналитическая же традиция начиналась как отрицание за историей философии философской значимости (Б. Рассел, конечно, написал знаменитую «Историю Западной философии», но это было скорее политическое, чем собственно философское сочинение). «Историофобия» ряда философов, имеющих прямое отношение к этой традиции или близких к ней, хорошо известна [Говестон Ф., 2017, с. 83–84]. Если искать какую-то историческую метафору-параллель, то аналитический «поворот» похож на реформацию XVI в. в христианстве, решительно выступившую против ученого схоластического наследия. Аналогами принципов «только Писанием» и «только верой» у аналитиков стал анализ языка, соответствующий критериям ясности, строгости, аргументированности, а также отказ от радикальных обобщений (за исключением, например, решительных суждений о предшествующей философии как практически бессмысленной метафизике). Однако превращение аналитической философии в традицию, причем с трудноуловимыми границами, изменение ряда ее внутренних установок привели и ее к «переоткрытию» истории. В первую очередь это имело отношение к описанию собственно аналитического течения и его эволюции. Но вместе с этим целый ряд мыслителей прошлого оказался успешно включен в число философов, работавших в аналитическом ключе (особенно Аристотель, Фома Аквинский, Декарт). Г. Властос показал, что многие проблемы, поставленные в античной философии, вообще должны стать предметом аналитических исследовательских стратегий и решаться именно в их рамках [Vlastos G., 1954]. В.К. Шохин существенно расширяет понятие аналитической философии, что позволяет видеть через ее практики историко-философский процесс без его негации [Шохин В.К., 2015]. И даже фигуры Сократа и Платона, которые «ответственны» за «метафизацию» греческой мысли, в аналитической философии начинают переоцениваться [Рахманин А.Ю., 2019].

Однако превращение аналитической философии в традицию, причем с трудноуловимыми границами, изменение ряда ее внутренних установок привели и ее к «переоткрытию» истории. В первую очередь это имело отношение к описанию собственно аналитического течения и его эволюции. Но вместе с этим целый ряд мыслителей прошлого оказался успешно включен в число философов, работавших в аналитическом ключе (особенно Аристотель, Фома Аквинский, Декарт). Г. Властос показал, что многие проблемы, поставленные в античной философии, вообще должны стать предметом аналитических исследовательских стратегий и решаться именно в их рамках [Vlastos G., 1954]. В.К. Шохин существенно расширяет понятие аналитической философии, что позволяет видеть через ее практики историко-философский процесс без его негации [Шохин В.К., 2015]. И даже фигуры Сократа и Платона, которые «ответственны» за «метафизацию» греческой мысли, в аналитической философии начинают переоцениваться [Рахманин А.Ю., 2019].

Видимо поэтому, в текстах современных ученых, которые исследуют историю философии с аналитических позиций, сейчас активно обсуждаются возможные компромиссы между крайностями «апроприации» (т. е. анахронистического использования историко-философского материала для демонстрации или решения логико-философских проблем) и контекстуализации (как кружения по герменевтическому кругу постоянного уточнения и исторической спецификации «настоящего смысла» высказываний философов прошлого) [Берестов И.В. и др., 2019]. По опыту участия в международных конференциях по истории философии можно сказать, что аналитические инструменты и стили изложения материала стали само собой разумеющимся приемом при подготовке докладов, и особенно презентаций для них, без привнесения при этом в выступления ученых какой бы то ни было «историофобии».

е. анахронистического использования историко-философского материала для демонстрации или решения логико-философских проблем) и контекстуализации (как кружения по герменевтическому кругу постоянного уточнения и исторической спецификации «настоящего смысла» высказываний философов прошлого) [Берестов И.В. и др., 2019]. По опыту участия в международных конференциях по истории философии можно сказать, что аналитические инструменты и стили изложения материала стали само собой разумеющимся приемом при подготовке докладов, и особенно презентаций для них, без привнесения при этом в выступления ученых какой бы то ни было «историофобии».

В любом случае смена философских парадигм приводит и к существенной смене историко-философских подходов, и к трактовке самой истории философии в качестве одного из феноменов философского дела. На уровне собственно исторических исследований это видно в регулярном появлении в последние десятилетия работ, в названиях которых присутствуют слова «Revisited» или «Rethinking». Настоящий материал станет одним из попыток демонстрации того, как может быть пересмотрена ключевая тема платоновского корпуса текстов: учение о человеке.

Настоящий материал станет одним из попыток демонстрации того, как может быть пересмотрена ключевая тема платоновского корпуса текстов: учение о человеке.

Прежде всего, обратим внимание на подходы в отношении наследия основателя Академии, которые становятся все более популярными и действенными в современном платоноведении. В настоящее время восприятие корпуса платоновских текстов в академической науке не выстраивается вокруг одного диалога, принятого за догматически центральный (таковыми в истории были «Тимей», «Парменид», «Государство»). Каждый отдельный диалог является предметом отдельного исследования. Сейчас для ученых Платон «Филеба» или «Политика» — не менее респектабельная тема, чем «Платон вообще». Корпус текстов Платона рассматривается чаще как некоторое условное целое, в котором, конечно, можно обнаружить следы реальной эволюции воззрений их автора, но далеко не столь очевидные, как это полагалось раньше (когда диалоги делили на «сократические» ранние, зрелые и поздние) [Пресс Дж. , 2014]. Показательным примером является попытка выстроить принципиально новую хронологию написания текстов Платона представителями отечественного «институционального» подхода к истории Академии [Шичалин Ю.А., 2020; Мочалова И.Н., 2013]. Вместе с тем все более важный характер начинает приобретать литературная сторона платоновских сочинений, которые позволяют рассматривать весь комплекс диалогов как общий литературный нарратив с различными возможными «входами» в него, обнаруживать в нем различные скрытые сюжеты и маршруты в связи с разными концептуальными контекстами, которые нам оказываются интересны (О новых тенденциях в отечественном платоноведении см.: [Светлов Р.В., Протопопова И.А., 2020]). К тому же эти тенденции не отрицают необходимости учета «частотности» суждений Платона об интересующих нас темах, а также рассмотрения контекста, в котором эти суждения высказываются: полемического, иронического, мифологического или же логико-диалектического.

, 2014]. Показательным примером является попытка выстроить принципиально новую хронологию написания текстов Платона представителями отечественного «институционального» подхода к истории Академии [Шичалин Ю.А., 2020; Мочалова И.Н., 2013]. Вместе с тем все более важный характер начинает приобретать литературная сторона платоновских сочинений, которые позволяют рассматривать весь комплекс диалогов как общий литературный нарратив с различными возможными «входами» в него, обнаруживать в нем различные скрытые сюжеты и маршруты в связи с разными концептуальными контекстами, которые нам оказываются интересны (О новых тенденциях в отечественном платоноведении см.: [Светлов Р.В., Протопопова И.А., 2020]). К тому же эти тенденции не отрицают необходимости учета «частотности» суждений Платона об интересующих нас темах, а также рассмотрения контекста, в котором эти суждения высказываются: полемического, иронического, мифологического или же логико-диалектического.

В данном случае мы, во-первых, постараемся избавиться от представлений о смысловой и временной иерархии платоновских диалогов (менее – более важные, менее – более зрелые). Во-вторых, постараемся дистанцироваться от разработанных в истории платонизма и платоноведения оценок «человековедения» Платона (которые могут сами стать предметом отдельного исследования). И нам будет проще всего это сделать, если мы укажем на наиболее характерные черты этих оценок. В качестве примера можно выбрать небольшую книгу Джулии Эннес «Plato. A very short introduction», опубликованную в 2003 г. Дж. Эннес является безусловно серьезным и признанным специалистом по философии Платона, так что ее суждения в каком-то смысле можно назвать «модельными».

Во-вторых, постараемся дистанцироваться от разработанных в истории платонизма и платоноведения оценок «человековедения» Платона (которые могут сами стать предметом отдельного исследования). И нам будет проще всего это сделать, если мы укажем на наиболее характерные черты этих оценок. В качестве примера можно выбрать небольшую книгу Джулии Эннес «Plato. A very short introduction», опубликованную в 2003 г. Дж. Эннес является безусловно серьезным и признанным специалистом по философии Платона, так что ее суждения в каком-то смысле можно назвать «модельными».

Прежде всего, Дж. Эннес отмечает очевидный факт, что когда Платон говорит о человеке, он рассматривает его как существо социальное (и потому столь важна для понимания Платона его моральная и политическая философия). Но не социальность делает людей разумными существами, а наличие в нас отдельной субстанции — души. Поэтому, когда Платон говорит о «нас», он имеет в виду прежде всего душу как самостоятельную сущность. Соответственно, изучение человека — это изучение прежде всего души и ее природы. Вот что, в частности, пишет Дж. Эннес:

Вот что, в частности, пишет Дж. Эннес:

«Платон развивает две очень разные идеи о том, что характеризует душу в отличие от тела. Именно моя душа позволяет мне стремиться к знаниям, превосходящим то, что может дать чувственный опыт. Но моя душа также является частью космической силы, которая сама все приводит в движение. Позднее платоники нашли более или менее академические способы согласования этих направлений мысли; Платон же нигде не делает этого в диалогах» [Annas G., 2003, р. 74]. Эта двойственность в описании души дублируется различием в оценке ее Платоном: то как движителя тела, то как узника, пребывающего в теле, как в темнице. Впрочем, по мнению Дж. Эннес, противостояние этих описаний — не более чем конфликт двух риторических стратегий Платона в его стремлении показать и подчеркнуть различие природ души и тела. При всей разнице между ними цель та же — показать, что душа выше. Точно также рассуждения Платона о бессмертии души и загробном суде не только имеют этико-религиозный характер, но и подчеркивают указанное различие [Annas G. , 2003, p. 76].

, 2003, p. 76].

Таким образом, «антропологический» дискурс Платона разворачивается через цепочку суждений и метафор о душе как подлинном начале человека. В недавно изданной на русском языке книге Люка Бриссона о Платоне подобная идея поддерживается: человек — прежде всего его душа. С важным уточнением о том, что тело — это не только темница, но также, как говорится в «Кратиле» (Crat. 400b-с), инструмент, при помощи которого душа может что-то выразить, а также уцелеть в чувственном мире [Бриссон Л., 2019, с. 195–214]. Однако и в этом случае тема бессмертия, дуализма и доминирования разума сохраняется.

Постараемся посмотреть на эту проблему несколько шире, призывая к ответу на вопрос о природе человека не только те места из платоновских диалогов («Государство», «Федон», «Федр», «Тимей»), которые уже хрестоматийно известны. Вместе с тем будем аккуратно относиться к мифологическим нарративам, которые также говорят о человеке. Так, широко известное повествование о трех доисторических полах человека и о половинчатости его современного бытия из диалога «Пир» (миф о «половинках») звучит из уст Аристофана и противоречит «гендерной» трактовке души в других текстах Платона. В частности, из «Тимея» однозначно следует, что изначально все души имели андрогинную природу, выделение мужского или женского начал происходит в связи с характером их жизнедеятельности, но не заложено «от века» (Tim. 42b-c, 91a). Следовательно, в «Пире» этот рассказ Аристофана выражает не платоновскую «антропогонию». Скорее он отражает обыденное представление тогдашних афинян о гендерном полиморфизме. У Платона проблема гомосексуальных и гетеросексуальных отношений решается совсем иным образом.

В частности, из «Тимея» однозначно следует, что изначально все души имели андрогинную природу, выделение мужского или женского начал происходит в связи с характером их жизнедеятельности, но не заложено «от века» (Tim. 42b-c, 91a). Следовательно, в «Пире» этот рассказ Аристофана выражает не платоновскую «антропогонию». Скорее он отражает обыденное представление тогдашних афинян о гендерном полиморфизме. У Платона проблема гомосексуальных и гетеросексуальных отношений решается совсем иным образом.

Нам представляется, что ключом к решению вопроса о платоновской трактовке природы человека может стать фрагмент из «Лисида», который не часто становится предметом исследования. Привожу его в переводе Р.Б. Галанина (новый перевод «Лисида», готовящийся к изданию при поддержке РФФИ):

«Кажется мне, что существует как бы три неких рода — благое, дурное и ни благое ни дурное. Ну, как тебе такое?

— И мне так кажется, — говорит он.

— И ни благое для благого, ни дурное для дурного, ни благое для дурного не есть друг, как и предыдущее рассуждение запрещает. Тогда остается, если только в самом деле что-то бывает другом чему-то, что ни благое ни дурное является другом либо для благого, либо для такого же, как оно само. Поскольку едва ли что-нибудь каким-то образом станет другом для дурного.

Тогда остается, если только в самом деле что-то бывает другом чему-то, что ни благое ни дурное является другом либо для благого, либо для такого же, как оно само. Поскольку едва ли что-нибудь каким-то образом станет другом для дурного.

— Верно.

— И не подобное для подобного, как мы недавно говорили. Так ведь?

— Да.

— Следовательно, ни благое ни дурное не будет другом такому же, как оно само.

— Видимо, нет.

— Значит, получается, что одно только ни благое ни дурное становится другом благому.

— Кажется, это неизбежно» (Lysis 216d–217a).

Из выведения «рода» ни благого ни дурного не следует невозможности для него быть родственным чему-то. Потенциально средний род родствен как лучшему, так и худшему. Актуально же это проявляется, например, во влюбленности, ибо любить прекрасное является признаком того, что мы сами несем в себе возможность прекрасного, сами становимся в чем-то прекрасны (Lysis 221а–222е).

Эта способность души вместить в себя противоположные начала заложена Платоном уже на стадии описания ее творения. В «Тимее» говорится, что душа создана из природ неделимого и претерпевающего деление в телах, которые, в свою очередь, смешаны с природами тождественного и иного. При этом демиург силой принуждает тождественное и иное к смешению (Tim. 35a-b).

В «Тимее» говорится, что душа создана из природ неделимого и претерпевающего деление в телах, которые, в свою очередь, смешаны с природами тождественного и иного. При этом демиург силой принуждает тождественное и иное к смешению (Tim. 35a-b).

Двойственность и смешанность-срединность существа человеческой души может быть хорошо проиллюстрирована описаниями Платоном двух фундаментально важных для человека способностей — эроса и логоса. Эрос как сила, присущая человеку и движущая, мотивирующая его, смешана с удовольствием и страданием (Tim. 42b-c). В «Федоне» Сократ подтверждает, что демиург этого мира как бы срастил приятное и мучительное головами друг с другом (Phaed. 60b). Но и сам Эрот, согласно знаменитому месту из «Пира», представляет собой некое воплощение противоположных начал, будучи рожден Пенией, «Нуждой», от Пороса, сына мудрости — Метиды (Plato. Symp. 203b и далее). Вечно нищий, неопрятный, нуждающийся в прекрасном, он постоянно стремится к лучшему и совершенному, к знанию и мудрости, но так и не может обрести все это в полное свое владение.

Логос, как и Эрос, оценивается Платоном как «двойная» сила. В «Кратиле», раскрывая этимологию имени Пана, божества, совмещающего человеческую и звериную природы, Сократ говорит, что Пан, сын Гермеса, или сам есть логос, или же является братом логоса. Как и в случае логоса, его «гладкая» часть находится среди богов, «косматая» же — среди толпы (Plato. Cratyl. 408b-d). К слову, практически то же самое говорит о логосе Платон и во второй книге «Государства». Там утверждается, что существует два вида логоса, истинный (диалектика, наука) и ложный (миф). Эта двойственность дублируется на уровне мифа, который может быть дурным и полезным (Rep. 376е–377с).

В «Федре» Платон уподобляет душу окрыленной упряжке (Phaedr. 253e). Однако этот прекрасный и очень влиятельный в последующей культуре образ при его обсуждении, например, на семинарском занятии, всегда вызывает вопрос: а где же мы сами расположены в этом образе? Не правильнее ли будет сказать так, что три стороны или «части» души — это не сама она, но некоторые инструменты или способности, которыми мы пользуемся? Поэтому мы сами и не видны — как в процессе любого самонаблюдения мы видим лишь важнейшие стороны нашего существования в их активности, которая и выражена Платоном в трех составляющих упряжки. Причем эти инструменты оказывают мощное обратное мотивирующее воздействие на нас. Душа как самодвижущееся начало (Phaedr. 245d) — как бы чистая способность, оформляющая свою действительность через конкурирующее взаимодействие трех указанных сторон — как нитей, которые тянут нас в разные стороны (Laws. 644d–645a). Более того, все они могут использоваться как во благо, так и во зло. В седьмой книге «Государства» Сократ утверждает, что «способность понимания, как видно, гораздо более божественного происхождения; она никогда не теряет своей силы, но в зависимости от направленности бывает то полезной и пригодной, то непригодной и даже вредной. Разве ты не замечал у тех, кого называют хотя и дурными людьми, но умными, как проницательна их душонка и как они насквозь видят то, что им надо? Значит, зрение у них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и, чем острее они видят, тем больше совершают зла» (Rep. 518е–519а, пер. А.Н. Егунова). То есть сама по себе разумность не является достаточным условием обретения праведности.

Причем эти инструменты оказывают мощное обратное мотивирующее воздействие на нас. Душа как самодвижущееся начало (Phaedr. 245d) — как бы чистая способность, оформляющая свою действительность через конкурирующее взаимодействие трех указанных сторон — как нитей, которые тянут нас в разные стороны (Laws. 644d–645a). Более того, все они могут использоваться как во благо, так и во зло. В седьмой книге «Государства» Сократ утверждает, что «способность понимания, как видно, гораздо более божественного происхождения; она никогда не теряет своей силы, но в зависимости от направленности бывает то полезной и пригодной, то непригодной и даже вредной. Разве ты не замечал у тех, кого называют хотя и дурными людьми, но умными, как проницательна их душонка и как они насквозь видят то, что им надо? Значит, зрение у них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и, чем острее они видят, тем больше совершают зла» (Rep. 518е–519а, пер. А.Н. Егунова). То есть сама по себе разумность не является достаточным условием обретения праведности. В упомянутых текстах Платон описывает душу человека так, что непонятно, где находится его периферия, а где — центр. А в «Государстве» душа вообще сравнивается с многоликой Химерой (Rep. 588c и далее).

В упомянутых текстах Платон описывает душу человека так, что непонятно, где находится его периферия, а где — центр. А в «Государстве» душа вообще сравнивается с многоликой Химерой (Rep. 588c и далее).

В связи с этим мы должны откорректировать мнение о том, что Платон является одним из самых активных античных философов, рационализировавших мораль. Лишь правильное использование разума является условием обретения добродетели. Ибо, хотя добродетель — это знание (т.е. добродетельный поступок характеризуется знанием истинной благой цели и пониманием правильного алгоритма ее достижения), не всякое знание есть добродетель. И мы вновь оказываемся перед проблемой того самого «третьего рода» из «Лисида», который и ни благой, и ни дурной, но может стремиться к одному и ко второму.

Усиливает наше суждение о том, что человека и его душу нельзя свести к разуму как высшему нашему орудию, математическая шутка из «Законов», где Чужеземец, сравнивая природу человека и природу животного, геометрически уподобляет двуногую «человечность» квадрату, в отличие от прямоугольника, относящегося к четвероногости. Однако гипотенуза, на которой построен данный квадрат, оказывается иррациональным числом, в отличие, например, от вдвое большего квадрата, для которого эта гипотенуза является стороной. Иррациональность образа тут же оказывается связана Чужеземцем и Юным Сократом с тем, что они не в состоянии содержательно отделить род человека от некоего последнего рода животных (судя по всему, свиней), что вызывает осознание неверности стратегии их поиска наилучшего политика (Statesm. 266a-c). (См. подробнее: [Светлов Р.В., 2020; Зеннхаузер В., 2016, c. 209–211].)

Однако гипотенуза, на которой построен данный квадрат, оказывается иррациональным числом, в отличие, например, от вдвое большего квадрата, для которого эта гипотенуза является стороной. Иррациональность образа тут же оказывается связана Чужеземцем и Юным Сократом с тем, что они не в состоянии содержательно отделить род человека от некоего последнего рода животных (судя по всему, свиней), что вызывает осознание неверности стратегии их поиска наилучшего политика (Statesm. 266a-c). (См. подробнее: [Светлов Р.В., 2020; Зеннхаузер В., 2016, c. 209–211].)

Похоже, Платон и не скрывает того, что род не дурной и благой не принадлежит к числу рационального. В «Тимее» смесь для душ смертных существ производится из некоторого «остатка», обладающего худшим составом, чем смесь для души космической (Tim. 41 d-e).

Не слишком ли много мы видим свидетельств в пользу того, что представления Платона о человеке далеки от выработанного в эпоху Просвещения мнения о том, что платонизм базируется на идее совершенной и даже навязчивой доминанты разума в человеческой природе? Значимость разума безусловна, именно он подтверждает нам вечность душевной природы, но его использование оказывается вполне амбивалентным. И главное, участие в философском деле не является гарантией того, что мы, как люди-марионетки из «Законов», уже «вытянули» и «преодолели» себя, ухватившись за «золотую нить». Фигура Сократа в текстах Платона — это фигура неустанного борца, каждодневно испытывающего себя и своих современников на соответствие образа жизни тому, что заповедан свыше: а именно умению сохранить способность рассуждать в любых обстоятельствах и при любых вызовах, теоретических и политических, с которыми мы сталкиваемся. Похоже, учение Платона о человеке — это не гимн человеческому разуму, но рассказ о принципиальной неполноте и неутвержденности в бытии, как коренной черте человеческого существования.

И главное, участие в философском деле не является гарантией того, что мы, как люди-марионетки из «Законов», уже «вытянули» и «преодолели» себя, ухватившись за «золотую нить». Фигура Сократа в текстах Платона — это фигура неустанного борца, каждодневно испытывающего себя и своих современников на соответствие образа жизни тому, что заповедан свыше: а именно умению сохранить способность рассуждать в любых обстоятельствах и при любых вызовах, теоретических и политических, с которыми мы сталкиваемся. Похоже, учение Платона о человеке — это не гимн человеческому разуму, но рассказ о принципиальной неполноте и неутвержденности в бытии, как коренной черте человеческого существования.

Список литературы

Берестов И.В., Вольф М.Н., Доманов О.А. Аналитическая история философии: методы и исследования. Новосибирск: Офсет ТМ, 2019. 242 с.

Бриссон Л. Платон: Писатель, который изобрел философию / пер. с фр. О. Алиевой. М.: Rosebud Publishing, 2019. 288 с.

с фр. О. Алиевой. М.: Rosebud Publishing, 2019. 288 с.

Говетсон Ф. Философия истории в аналитической традиции // История философии. 2017. Т. 22, № 1. С. 78–91. DOI: https://doi.org/10.21146/2074-5869-2017-22-1-78-91

Зеннхаузер В. Платон и математика. СПб.: Изд-во РХГА, 2016. 614 c.

Мочалова И.Н. Paideia в Афинах IV в. до н.э.: «высшее образование» между деятельностью и созерцанием // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. 2013. Вып. 2. С. 16–25.

Пресс Дж. Постановка вопроса в платоноведении / пер. А. Гараджи // Платоновский сборник: в 2 т. М.; СПб.: РГГУ; РХГА, 2014. Т. 1. C. 8–47.

Рахманин А.Ю. Фигуры Сократа и призраки Платона в философии обыденного языка после Витгенштейна // Платоновские исследования. 2019. Вып. 11(2). С. 153–174. DOI: https://doi.org/10.25985/PI.10.2.08

Светлов Р.В. Математическая шутка из «Политика» и пределы рациональности в философии Платона // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2020. Т. 14, № 2. С. 665–673. DOI: https://doi.org/10.25205/1995-4328-2020-14-2-665-673

Философское антиковедение и классическая традиция. 2020. Т. 14, № 2. С. 665–673. DOI: https://doi.org/10.25205/1995-4328-2020-14-2-665-673

Светлов Р.В., Протопопова И.А. Исследование платоновского наследия в России: история, современность, перспективы // Платоновские исследования. 2020. Вып. 13(2). С. 11–55. DOI: https://doi.org/10.25985/PI.13.2.01

Шичалин Ю.А. Институциональный подход к античным философским текстам (на примере диалога «Ион») // Логос. 2020. Т. 30, № 6(139). С. 23–40. DOI: https://doi.org/10.22394/0869-5377-2020-6-23-38

Шохин В.К. Аналитическая философия: некоторые непроторенные пути // Философский журнал. 2015. Т. 8, № 2. С. 16–27.

Annas J. Plato. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2003. 144 p. DOI: https://doi.org/10.1093/actrade/9780192802163.001.0001

Vlastos G. The Third Man Argument in the Parmenides // Philosophical Review. 1954. Vol. 63, no. 3. P. 319–349. DOI: https://doi.org/10.2307/2182692

319–349. DOI: https://doi.org/10.2307/2182692

Получена: 01.11.2021. Принята к публикации: 30.11.2021

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Светлов Р.В. Учение Платона о человеке Revisited // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2021. Вып. 4. С. 493–499. DOI: https://doi.org/10.17072/2078-7898/2021-4-493-499

[Пример сочинения], 2811 слов GradesFixer

Весь смысл платоновской республики — стремление к справедливости, но на практике это совершенно нереалистично. Я могу с уверенностью сказать, что мне не хотелось бы жить в идеальном городе-государстве Платона, потому что в каком-то смысле он у меня уже есть. Я был гражданином ближайшей попытки воплощения этой утопии: Советского Союза. Хотя я не верю, что Ленин начал коммунистическую революцию в 1917 году с намерением создать республику Платона, я знаю, что Российская империя была преобразована в Союз Советских Социалистических Республик на основе политических идей Платона. В некотором смысле Ленин — это попытка реального мира стать одним из платоновских королей-философов. Хотя заявленной конечной целью было возвеличение рабочих, Ленин в конечном итоге начал их эксплуатировать. Платон был слишком идеалистичен, предполагая, что его так называемая справедливая и стабильная республика, будучи реализованной на практике, будет противодействовать эгоистичной природе людей. На самом деле структура платоновской республики тоталитарна даже в идеальной форме. Он был бы прав, называя меня моральным релятивистом, потому что после моего культурного опыта социализма я убежден, что демократическая республика, несмотря на ее несправедливость, ближе всего к справедливости на земле.

В некотором смысле Ленин — это попытка реального мира стать одним из платоновских королей-философов. Хотя заявленной конечной целью было возвеличение рабочих, Ленин в конечном итоге начал их эксплуатировать. Платон был слишком идеалистичен, предполагая, что его так называемая справедливая и стабильная республика, будучи реализованной на практике, будет противодействовать эгоистичной природе людей. На самом деле структура платоновской республики тоталитарна даже в идеальной форме. Он был бы прав, называя меня моральным релятивистом, потому что после моего культурного опыта социализма я убежден, что демократическая республика, несмотря на ее несправедливость, ближе всего к справедливости на земле.

Как известно, Платон отрицательно относился к демократии. Он вырос во время Пелопоннесской войны и своими глазами увидел, насколько неконтролируемая демократия может быть очень коррумпированной. Если политическая власть доступна любому, она легко может оказаться в руках диктаторов и демагогов, людей, которые своей риторикой манипулируют массами и маскируют свои корыстные интересы под справедливость1. общее благо. В качестве альтернативы, прямая демократия может допускать чрезмерную свободу, которая позволяет большинству подавлять меньшинство до такой степени, что возникает анархия. Таким образом, демократия подвержена нестабильности и коррупции, что часто приводит либо к олигархии, либо к власти мафии. Так или иначе, позиция Платона по этому вопросу ясна: большинство общества недостаточно информировано или даже недостаточно заинтересовано в политике, чтобы быть способным управлять собой, чтобы ему было доверено принятие важнейших политических решений, определяющих судьбу государства.

общее благо. В качестве альтернативы, прямая демократия может допускать чрезмерную свободу, которая позволяет большинству подавлять меньшинство до такой степени, что возникает анархия. Таким образом, демократия подвержена нестабильности и коррупции, что часто приводит либо к олигархии, либо к власти мафии. Так или иначе, позиция Платона по этому вопросу ясна: большинство общества недостаточно информировано или даже недостаточно заинтересовано в политике, чтобы быть способным управлять собой, чтобы ему было доверено принятие важнейших политических решений, определяющих судьбу государства.

Я знаю, что вы знакомы с платоновской «Аллегорией пещеры» как с метафорой процесса обучения: новые взгляды неудобны до того, как они станут просветляющими. Однако, что более важно, вы должны знать политическое значение аллегории. Послание Платона здесь должно было показать, что большинство людей населяют чувственный мир изменчивых образов и форм, неспособные постичь истинную, неизменную сущность идей 2. Предполагается, что истина выходит за узкие линзы культурного и личного опыта. Платон расширил эту критику, разработав план своей идеальной республики. Он считал, что стабильное и процветающее государство будет функционировать при единстве универсальной и постоянной идеи. Планируя свою республику, Платон намеревался найти решение проблем, которые он определил в рамках демократической системы. Ему нужно было найти способ объединить государство под непреложным идеалом справедливости. Он нашел способ сделать это, связав государство с человеческой душой, провозгласив, что государство должно быть индивидуальностью в целом.

Предполагается, что истина выходит за узкие линзы культурного и личного опыта. Платон расширил эту критику, разработав план своей идеальной республики. Он считал, что стабильное и процветающее государство будет функционировать при единстве универсальной и постоянной идеи. Планируя свою республику, Платон намеревался найти решение проблем, которые он определил в рамках демократической системы. Ему нужно было найти способ объединить государство под непреложным идеалом справедливости. Он нашел способ сделать это, связав государство с человеческой душой, провозгласив, что государство должно быть индивидуальностью в целом.

Платон делит душу на три части: Аппетит, Страсть и Разум. Справедливый человек имеет уравновешенный набор равных добродетелей, чтобы создать равновесие из частей души: Умеренность, Мужество и Мудрость3. При гармоничном функционировании результатом является здоровый дух в здоровом теле. Точно так же Платон предположил, что идеальное государство должно состоять из жесткой иерархической системы трех классов, в которой рождаются все граждане. Каждый класс выполняет важнейшую функцию для благосостояния государства точно так же, как три части души составляют целое. Роль каждого класса соответствует роли каждой добродетели, призванной уравновесить три части праведной души. Внизу иерархии Рабочие представляют стремление к деньгам и личной выгоде. Затем Воины представляют дух и страсть государства. Наконец, на вершине иерархии находятся Правители или Хранители, которых Платон называет царями-философами.

Каждый класс выполняет важнейшую функцию для благосостояния государства точно так же, как три части души составляют целое. Роль каждого класса соответствует роли каждой добродетели, призванной уравновесить три части праведной души. Внизу иерархии Рабочие представляют стремление к деньгам и личной выгоде. Затем Воины представляют дух и страсть государства. Наконец, на вершине иерархии находятся Правители или Хранители, которых Платон называет царями-философами.

В соответствии с разумом, класс Страж связывает все соответствующие добродетели с разумом. Результатом, по Платону, является обладание знанием. Используя врожденный разум для поддержания баланса всех частей государства, Короли-Философы должны внутренне ставить любовь к знанию выше своего стремления к власти. Этот правящий класс создан и является единственным, кто имеет доступ к образованию. Их тщательно обучают быть хорошими лицами, принимающими политические решения, чтобы большинство населения не искажало такие важные процессы. Они должны ограничить сферу своей жизни и свою ценность для общества своим особым, заранее заданным ремеслом.

Они должны ограничить сферу своей жизни и свою ценность для общества своим особым, заранее заданным ремеслом.

Теоретически все это звучит как хороший план, но человеческая природа подрывает основу. Платон предполагает, что каждый будет доволен тем, что он имеет в этом обществе, поскольку конечным результатом является справедливость для всех. Но справедливости этого недостаточно для реальных людей. Например, Платон настаивает на том, что царь-философ, чье право по рождению является исключительной властью государства, должен вести монашеский образ жизни со скромной оплатой, без частной собственности и, что хуже всего, без собственной семьи. Это ненадежная проверка власти, потому что Платон предполагает, что люди добровольно возьмут на себя обременительные обязательства по управлению государством без каких-либо личных выгод. Это иллюстрирует основную причину того, что платоновская республика нереалистична.

Согласно Платону, справедливость должна быть в равной степени выгодна всем классам, поскольку царь-философ, обладающий исключительной политической властью, должен знать, что в интересах каждого ставить процветание государства на первое место. И как только всеобщее благополучие достигнуто, в идеале нет необходимости в существовании раздора. Это должно удовлетворять всех, но на самом деле, конечно, нет и никогда не будет. Причина этого в том, что на самом деле нашей человеческой природе противоречит идея о том, что существует гармония интересов между власть имущими и общим благом. Кто-то всегда воспользуется возможностью достичь власти, чтобы усилить свое удовольствие. Поэтому безответственно ставить всю веру общества во врожденную дисциплину королей-философов выше их желаний, независимо от требуемого от них скромного образа жизни. Слепая вера в то, что считается внутренним интеллектуальным и моральным превосходством аристократии, не может быть единственным препятствием против власти в политической системе. Это было бы безответственно и, конечно, несправедливо. Вот почему республика Платона напоминает тоталитарное государство.

И как только всеобщее благополучие достигнуто, в идеале нет необходимости в существовании раздора. Это должно удовлетворять всех, но на самом деле, конечно, нет и никогда не будет. Причина этого в том, что на самом деле нашей человеческой природе противоречит идея о том, что существует гармония интересов между власть имущими и общим благом. Кто-то всегда воспользуется возможностью достичь власти, чтобы усилить свое удовольствие. Поэтому безответственно ставить всю веру общества во врожденную дисциплину королей-философов выше их желаний, независимо от требуемого от них скромного образа жизни. Слепая вера в то, что считается внутренним интеллектуальным и моральным превосходством аристократии, не может быть единственным препятствием против власти в политической системе. Это было бы безответственно и, конечно, несправедливо. Вот почему республика Платона напоминает тоталитарное государство.

Надеюсь, теперь вы понимаете, что Республика Платона не будет справедливой или стабильной, несмотря на ее предназначение. Теперь, чтобы подчеркнуть, что это в конечном счете нереалистично, я подчеркну тот факт, что Платон построил свою теоретическую республику на фундаменте универсальной истины. Он должен был лучше, чем кто-либо, знать, будучи звездным учеником Сократа, что истина недостижима в нашей действительности. Предоставление исключительного контроля над государством людям, считающимся знающими, противоречит основному убеждению Сократа в том, что знание и истина недостижимы. Как пишет Йорн Браманн в книге, которую я вам пошлю, Платон опровергает утверждение Сократа о том, что единственное, в чем он уверен, — это в своем невежестве.

Теперь, чтобы подчеркнуть, что это в конечном счете нереалистично, я подчеркну тот факт, что Платон построил свою теоретическую республику на фундаменте универсальной истины. Он должен был лучше, чем кто-либо, знать, будучи звездным учеником Сократа, что истина недостижима в нашей действительности. Предоставление исключительного контроля над государством людям, считающимся знающими, противоречит основному убеждению Сократа в том, что знание и истина недостижимы. Как пишет Йорн Браманн в книге, которую я вам пошлю, Платон опровергает утверждение Сократа о том, что единственное, в чем он уверен, — это в своем невежестве.

Теперь пришло время мне признать ваши обоснованные опасения, хотя перед этим я заявлю о своей твердой уверенности в том, что лучше рисковать опасностями демократии, чем гораздо более разрушительными опасностями тоталитарного правительства.

На президентских выборах 2016 года американский народ, может быть, и был рациональным, но, на мой взгляд, он не был рассудителен в том, кого избирал; их убедила неприятная риторика Дональда Трампа, как и Платон, к его чести, сказал, что это может произойти в демократическом обществе. На протяжении этих выборов правде во многих отношениях мешали. К сожалению, политики препятствовали этому все время, пока существовала демократия, и будут препятствовать ему снова и снова в будущем. Кроме того, обладание деньгами действительно позволяет определенным людям приходить к власти и вводить правила, которые продвигают их собственные интересы, а не интересы общества в целом. Ясно, что прямая демократия опасна. Также очевидно, что и наша демократическая республика в США далека от совершенства. Это я признаю.

На протяжении этих выборов правде во многих отношениях мешали. К сожалению, политики препятствовали этому все время, пока существовала демократия, и будут препятствовать ему снова и снова в будущем. Кроме того, обладание деньгами действительно позволяет определенным людям приходить к власти и вводить правила, которые продвигают их собственные интересы, а не интересы общества в целом. Ясно, что прямая демократия опасна. Также очевидно, что и наша демократическая республика в США далека от совершенства. Это я признаю.

Даже я сам, в самый разгар после выборов, задавался вопросом, можно ли, в конце концов, доверить массам принятие судьбоносных политических и структурных решений нации. Но затем я быстро напомнил себе о простом, но мощном понятии, которое я принял за истину, как свое определение справедливости: привилегия жить в обществе, которое превыше всего ценит и защищает право голоса и свободу своих граждан, то самое, что позволяет Америке выдерживать такие времена. В любой ситуации сохраняется непоколебимая приверженность отстаиванию права каждого гражданина влиять на политические решения своей страны, независимо от его происхождения или уровня образования. Его празднуют даже самые яростные политические соперники; это служит точкой соприкосновения и искупительным качеством Америки. Даже если оно не всегда может гарантировать идеальный результат, инклюзивное правительство, построенное на основе равенства, является лучшим вариантом.

Его празднуют даже самые яростные политические соперники; это служит точкой соприкосновения и искупительным качеством Америки. Даже если оно не всегда может гарантировать идеальный результат, инклюзивное правительство, построенное на основе равенства, является лучшим вариантом.

Как бы странно это ни звучало, я считаю, что избрание Трампа президентом продемонстрировало, что демократическая республика, в которой мы живем, действительно является справедливым обществом. Значительная часть избирателей Трампа, которые попали под чары броского лозунга «Сделаем Америку снова великой», сами стали жертвами социальных изменений. Эти люди ранее занимали стабильные рабочие места в сталелитейной и угольной промышленности и были вытеснены более эффективной автоматизацией. Платон также ненавидел формы и понятия, которые могли изменяться. К сожалению, изменить ничего нельзя. По мере развития общества происходят потрясения. Я думаю об этом страдании как о болезни роста нации. Но в Америке хорошо то, что ее политическая структура гибка. Мы настолько уважаем и защищаем индивидуальные права и свободы каждого гражданина, что с честью принимаем, когда на должность избирается политический кандидат, который кажется аморальным и воинственным. Пока исход определяется свободной волей людей и пока наша система сдержек и противовесов остается функциональной, результаты выборов менее важны. Что вселяет в меня надежду, так это то, что даже кажущиеся худшими результаты в американской политике никогда не бывают постоянными. У людей есть возможность использовать свой голос для противодействия манипулятивной риторике, воздействуя на других своими страстными аргументами. Вы также никогда не должны забывать, что люди могут использовать свои голоса для осуществления перемен. В СССР Ленин, а потом Сталин отняли у нас голоса, а без голоса вы бессильны.

Мы настолько уважаем и защищаем индивидуальные права и свободы каждого гражданина, что с честью принимаем, когда на должность избирается политический кандидат, который кажется аморальным и воинственным. Пока исход определяется свободной волей людей и пока наша система сдержек и противовесов остается функциональной, результаты выборов менее важны. Что вселяет в меня надежду, так это то, что даже кажущиеся худшими результаты в американской политике никогда не бывают постоянными. У людей есть возможность использовать свой голос для противодействия манипулятивной риторике, воздействуя на других своими страстными аргументами. Вы также никогда не должны забывать, что люди могут использовать свои голоса для осуществления перемен. В СССР Ленин, а потом Сталин отняли у нас голоса, а без голоса вы бессильны.

Коммунистическая Россия использовала идеи, предложенные Платоном в «Республике», для построения своей версии так называемого справедливого общества, но этот социальный эксперимент закончился неудачей. Я должен отметить, что Ленин в некотором роде модифицировал идеальную республику Платона. Например, в платоновском обществе господствующим классом являются образованные интеллектуалы, а в коммунистической России этим классом был пролетариат или рабочие. Пролетариат также должен был быть единственным правящим классом. Но, несмотря на эти различия, Советскую Россию можно считать социальным экспериментом платоновского теоретического государства. Ленин воспользовался верой Платона в то, что народ не в состоянии знать, что для него лучше или какой курс действий следует предпринять после его большевистской революции. политические действия по реформированию государства в условиях хаотической разрухи Российской империи. Однако его разум не мог превзойти его жажду власти, как это было бы в идеале у платоновских царей-философов. Ему нельзя было доверить управление собой, сдерживая свою жажду власти, и если государство — это индивидуальность в целом, как утверждает Платон, то как же можно было ожидать, что Ленин будет управлять сбалансированным государством, приводящим к всеобщей справедливости? Ленин лишил то, что должно было быть правящим классом, права голоса в структурных решениях, которые определяли их судьбу, и убил своих политических противников.

Я должен отметить, что Ленин в некотором роде модифицировал идеальную республику Платона. Например, в платоновском обществе господствующим классом являются образованные интеллектуалы, а в коммунистической России этим классом был пролетариат или рабочие. Пролетариат также должен был быть единственным правящим классом. Но, несмотря на эти различия, Советскую Россию можно считать социальным экспериментом платоновского теоретического государства. Ленин воспользовался верой Платона в то, что народ не в состоянии знать, что для него лучше или какой курс действий следует предпринять после его большевистской революции. политические действия по реформированию государства в условиях хаотической разрухи Российской империи. Однако его разум не мог превзойти его жажду власти, как это было бы в идеале у платоновских царей-философов. Ему нельзя было доверить управление собой, сдерживая свою жажду власти, и если государство — это индивидуальность в целом, как утверждает Платон, то как же можно было ожидать, что Ленин будет управлять сбалансированным государством, приводящим к всеобщей справедливости? Ленин лишил то, что должно было быть правящим классом, права голоса в структурных решениях, которые определяли их судьбу, и убил своих политических противников. Где в этом справедливость? Просто иметь свободу выражать различные точки зрения в Америке, критиковать власть имущих — это благословение. Вот почему мне кажется, что в действительности справедливость является предпосылкой уравновешенного состояния, а не наоборот, как предполагает Платон.

Где в этом справедливость? Просто иметь свободу выражать различные точки зрения в Америке, критиковать власть имущих — это благословение. Вот почему мне кажется, что в действительности справедливость является предпосылкой уравновешенного состояния, а не наоборот, как предполагает Платон.

Продолжая мой краткий урок истории, скажу, что причиной коммунистической революции на более широком уровне, чем только Россия, были стремительные изменения, сопровождавшие промышленную революцию. Прогрессивные изменения всегда оставляют кого-то далеко позади, и, как это обычно бывает в Европе, это был рабочий класс. Особенно отстала в этом отношении Россия. Ранние этапы СССР были посвящены борьбе с дестабилизирующими изменениями, которые душили рабочих в то время. Ясно, что сопротивление изменениям было тенденцией на протяжении всей истории, что, по мнению философа Карла Поппера, является еще одним проблематичным аспектом платоновской республики7. Проблема для России заключалась в том, что, принимая коммунизм, Ленин утвердил платоновский идеал правящей было создание единого господствующего класса пролетариата. На смену Российской монархии пришла лишь элитарная олигархия, прикрытая названием «Коммунистическая партия». богатство и власть были поровну разделены между одним правящим классом рабочих.

На смену Российской монархии пришла лишь элитарная олигархия, прикрытая названием «Коммунистическая партия». богатство и власть были поровну разделены между одним правящим классом рабочих.

На бумаге кажется, что осознание всем обществом того, что благополучие всех должно быть одинаковым, было бы окончательным уравнивающим и объединяющим фактором. Это была бы справедливость в идеальной платоновской республике. Однако в том плане существования, в котором мы живем, такой идеал не воплощается в реальность. Человеку свойственно стремиться к уровню своего благосостояния и потенциала, даже несмотря на то, что непостоянство капитализма сделало коммунизм таким привлекательным в первую очередь. Платоновская Республика просто не может быть реализована без насильственного подавления полного потенциала большинства. Именно в беспрепятственном стремлении к полной реализации нашего индивидуального потенциала формируются наши личные истины. Мы становимся более богатыми, всесторонне развитыми людьми, когда открываем свой разум как можно большему количеству альтернативных точек зрения. Общество в целом выигрывает экспоненциально больше от непредубежденности к различному опыту, чем от системы, которая заставляет всех принимать один и тот же идеал за истину в последней инстанции.

Общество в целом выигрывает экспоненциально больше от непредубежденности к различному опыту, чем от системы, которая заставляет всех принимать один и тот же идеал за истину в последней инстанции.

Итак, вы видите, несмотря на недостатки американской демократической республики, неизменным остается то, что в глазах закона все граждане свободны и равны. Таковы искупительные качества демократии. Именно за эти достоинства стоит умереть за демократию. Социализм не следует рассматривать как лучшую альтернативу тому, что уже хорошо. Я скажу вам, что погоня за утопическими идеалами — гораздо больший агент коррупции, чем свобода реализовать свой потенциал в свободном и достаточно непредубежденном обществе. Лучше иметь свободу говорить свою правду независимо от прошлого, чем быть лишенным права голоса. Я повторяю, что без вашего голоса вы бессильны. Лучше признавать и чтить индивидуальную ценность каждого гражданина, составляющего государство, чем прославлять механизм государства за счет индивидуальных прав и свобод.

В отличие от республики Платона, американское общество выдержало травму перемен в форме войны и разрушительного экономического спада, потому что у него есть система сдержек и противовесов для поддержания целостности государства независимо от того, за кого люди голосуют за власть. Платон, одержимый неизменным, спроектировал государство, которое не может противостоять изменениям, потому что оно построено на идее справедливости как универсальной ценности. Как сказал бы ваш дедушка, он позволил своему поиску идеального стать врагом хорошего. Я считаю, что Платон преследовал бесплодную цель, потому что единственная уверенность в жизни — ее природа измениться. Следовательно, у приобретения знаний нет конечной точки, потому что, если бы она была, мы бы застопорились и умерли. Если универсальный идеал справедливости государства у Платона аналогичен здоровью индивидуума, я спрашиваю вас, как может государство, не открытое для роста и изменения, быть здоровым?

Свобода и справедливость для всех — осуждение демократии Платоном

Эндрю Фэйрвезер, библиотека Seward Park Branch

15 июня 2020 г. виды объявили Платона своим. В его работах много рекомендательных аспектов консервативной традиции, однако его предложения о совместном воспитании детей и равных правах и привилегиях между полами в «Республике» расположили к нему молодых романтиков и левых движений. Но независимо от того, считаете ли вы его реакционером или революционером, одно можно сказать наверняка — Платон не был поклонником демократии.

виды объявили Платона своим. В его работах много рекомендательных аспектов консервативной традиции, однако его предложения о совместном воспитании детей и равных правах и привилегиях между полами в «Республике» расположили к нему молодых романтиков и левых движений. Но независимо от того, считаете ли вы его реакционером или революционером, одно можно сказать наверняка — Платон не был поклонником демократии.

Шелли, молодой романтик, начал видеть в работах Платона прообраз своих собственных революционных идеалов. развращает афинскую молодежь». Платоновское изображение Сократа в его «Критоне» противоречит этому популярному изображению Сократа как мятежного выскочки — нет, Сократ не бунтарь. Подобно пророкам Ветхого Завета, Сократ стремился спасти город от восстания против самого себя.

В конце концов, Афины того времени представляли собой сказку о двух городах, разделенных надвое классовым делением. Читая рассказ Фукидида о Пелопоннесской войне, мы можем стать свидетелями ожесточенных споров между богатыми и бедными, которые помогли им проиграть Пелопоннесскому союзу, возглавляемому спартанцами. Не говоря уже о том, что общественное мнение в демократических Афинах было невероятно податливым, меняясь то тут, то там в зависимости от позиции населения. Есть ли загадка в том, что платоновская схема хорошего общества в «Республике» больше напоминает спартанский, чем афинский способ?

Не говоря уже о том, что общественное мнение в демократических Афинах было невероятно податливым, меняясь то тут, то там в зависимости от позиции населения. Есть ли загадка в том, что платоновская схема хорошего общества в «Республике» больше напоминает спартанский, чем афинский способ?

Платоновское описание демократического общества — это общество, в котором свобода является руководящим принципом. Цитата из книги VIII «Республики» —

: «Свобода […] лучше всего осуществляется в демократическом городе, и по этой причине это единственный город, в котором хочет жить свободный человек».

Эта цитата сама по себе звучит как рекомендация американскому читателю 21 века. Это далеко не так. Для Платона свобода как руководящий принцип опасна. Дух свободы не знает авторитета, идя на все, чтобы разрушить все священное или претендующее на моральное превосходство. Его «раздражает малейший намек на рабство», он не признает никаких стандартов, а всякий, кто хочет хоть как-то выделиться из массы, обвиняется в том, что он «олигарх» (что с тем же успехом могло бы быть и другим термином для обозначения « элита» сегодня). Отсюда следует, что дух свободы признает только тех лидеров, которые похожи на них самих. Учителя не учат, потому что они не желают брать на себя полномочия делать это, рискуя показаться неприятными молодежи, в то время как у самой молодежи нет компетенций, и они живут только для того, чтобы раздражать старших.

Отсюда следует, что дух свободы признает только тех лидеров, которые похожи на них самих. Учителя не учат, потому что они не желают брать на себя полномочия делать это, рискуя показаться неприятными молодежи, в то время как у самой молодежи нет компетенций, и они живут только для того, чтобы раздражать старших.

Но, пожалуй, самое пугающее и последовательное обвинение Платона состоит в том, что тиранический режим является естественным продуктом беззакония демократического духа свободы. Отсутствие руля демократии заставляет людей отчаянно нуждаться в защитнике, поскольку среди людей нет общих традиций, на которые можно опираться, чтобы проложить свой собственный путь в мире. Они находят свой ответ в тиране, возвещая то, что Платон считает самым жалким состоянием несвободы во всех политических формах, где паранойя и гнев являются правилом, наша звериная, эгоистичная сторона полностью высвобождается, а возможность доверия почти отсутствует. погашен.

Признаюсь, выглядит нехорошо!

Противостояние свободы и справедливости

Для любого американца, который вырос и слышал слова «свобода и справедливость для всех» в конце «Клятвы верности», одним из самых поразительных аспектов «Республики» Платона будет его противопоставление между дух свободы к духу справедливости. Справедливость является центральной заботой «Республики», в частности, возможность справедливости как чего-то внутренне ценного ради самой себя. Собеседники Сократа, Полемарх и Главкон, призывают Сократа опровергнуть более распространенную идею справедливости, в центре которой находится человек, — что справедливость возникает, когда я получаю удовольствие или избегаю страданий, что по сути представляет собой смешение свободы и справедливости. Кроме того, Сократ должен опровергнуть представление о том, что люди могут добровольно поступать справедливо только для того, чтобы показаться справедливым, то есть не из-за страха сделать что-то неправильно, а из-за страха быть замеченным сделать что-то неправильно, понятие, прекрасно проиллюстрированное в Книге II мифом о Гигесе, где человек находит кольцо, которое делает его невидимым. и совершенно незамеченным совершает ряд гнусных преступлений против государства. Кто из нас не стал бы шалить? У Сократа есть своя работа.

Справедливость является центральной заботой «Республики», в частности, возможность справедливости как чего-то внутренне ценного ради самой себя. Собеседники Сократа, Полемарх и Главкон, призывают Сократа опровергнуть более распространенную идею справедливости, в центре которой находится человек, — что справедливость возникает, когда я получаю удовольствие или избегаю страданий, что по сути представляет собой смешение свободы и справедливости. Кроме того, Сократ должен опровергнуть представление о том, что люди могут добровольно поступать справедливо только для того, чтобы показаться справедливым, то есть не из-за страха сделать что-то неправильно, а из-за страха быть замеченным сделать что-то неправильно, понятие, прекрасно проиллюстрированное в Книге II мифом о Гигесе, где человек находит кольцо, которое делает его невидимым. и совершенно незамеченным совершает ряд гнусных преступлений против государства. Кто из нас не стал бы шалить? У Сократа есть своя работа.

Воплощение справедливости от Cambrensis Geraldus ‘Liber de Instructione Principum

На мой взгляд, два отношения к справедливости можно разбить на два отдельных отношения к человеческой природе. Предпосылка Главкона и Полемарха требует, чтобы мы видели людей в основном преследующих свои собственные интересы. Вопрос о том, желательно или нет, чтобы люди искали свой собственный интерес, не имеет значения — эта посылка предполагает, что мы ничего не можем с этим поделать. В этом смысле справедливость может только давать людям то, что они заслуживают, когда они заставляют нас или других страдать (с законом в качестве его помощника). Вторая посылка, принадлежащая Платону, заключается в том, что общество должно стремиться к гармонии, которая имеет приоритет над случайными индивидуальными желаниями, чтобы быть справедливым. Принципы хорошей и мирной жизни нужно искать и оркестровать, как красивую песню. На практике это означает, что в таком обществе каждого учат знать свое место и ценить каждый вклад в общество как важный. По сути, все знают, «почему они здесь».

Предпосылка Главкона и Полемарха требует, чтобы мы видели людей в основном преследующих свои собственные интересы. Вопрос о том, желательно или нет, чтобы люди искали свой собственный интерес, не имеет значения — эта посылка предполагает, что мы ничего не можем с этим поделать. В этом смысле справедливость может только давать людям то, что они заслуживают, когда они заставляют нас или других страдать (с законом в качестве его помощника). Вторая посылка, принадлежащая Платону, заключается в том, что общество должно стремиться к гармонии, которая имеет приоритет над случайными индивидуальными желаниями, чтобы быть справедливым. Принципы хорошей и мирной жизни нужно искать и оркестровать, как красивую песню. На практике это означает, что в таком обществе каждого учат знать свое место и ценить каждый вклад в общество как важный. По сути, все знают, «почему они здесь».

В этих двух подходах есть последствия в отношении образования: в то время как первый подход требует, чтобы мы считали человеческую природу неизменно эгоистичной и унаследованной от рождения, второй считает, что людей необходимо учить принимать свою собственную природу. Та сторона нашей природы, которая ищет гармонии справедливости, должна возделываться, как сад. Именно поэтому образование (а не право) играет такую большую роль в Платоновской республике. Для Платона человеческая природа парадоксальным образом является чем-то, с чем мы не соприкасаемся непосредственно, но что должно быть раскрыто нам посредством надлежащего обучения. То есть нас должно быть научил познавать себя и свое отношение к целому. Более того, это универсальное свойство всех — в «Меноне» Платона это совершенно ясно, когда Сократ заставил мальчика-раба понять математические принципы всего за несколько быстрых уроков. В первом подходе, духе свободы, роль человека в их обществе изменчива и подвержена изменениям в соответствии с колебаниями желаний и амбиций человека. Во втором роль закреплена за гармонией целого и, как правило, почти полностью лишена честолюбия.

Та сторона нашей природы, которая ищет гармонии справедливости, должна возделываться, как сад. Именно поэтому образование (а не право) играет такую большую роль в Платоновской республике. Для Платона человеческая природа парадоксальным образом является чем-то, с чем мы не соприкасаемся непосредственно, но что должно быть раскрыто нам посредством надлежащего обучения. То есть нас должно быть научил познавать себя и свое отношение к целому. Более того, это универсальное свойство всех — в «Меноне» Платона это совершенно ясно, когда Сократ заставил мальчика-раба понять математические принципы всего за несколько быстрых уроков. В первом подходе, духе свободы, роль человека в их обществе изменчива и подвержена изменениям в соответствии с колебаниями желаний и амбиций человека. Во втором роль закреплена за гармонией целого и, как правило, почти полностью лишена честолюбия.