Конспект урока по истории на тему «Куликовская битва» (6 класс)

План урока

Тема: Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение.

Дата проведения: 16.03.2017 в 6 «Б» (6 «А»)

План урока:

1. Москва – центр объединение северо-восточных русских земель. Личность Дмитрия Донского

2. Русь готовиться к борьбе за свободу

3. Поход Мамая на Русь

4. На поле Куликовом. Личность Сергия Радонежского

5. Значение Куликовской битвы

Цели урока:

Образовательная: формировать представления учащихся о значении Куликовской битвы в истории Руси, о подготовке и ходе сражения, роли московских князей в деле объединения Руси и борьбе против завоевателей

Развивающая: развитие умения анализировать исторический источник, выделять главное, делать выводы, работать с исторической картой, определять последовательность событий, связанных с эпохой борьбы с монголо-татарскими захватчиками

Воспитательная: формирование у учащихся чувства патриотизма и уважения к прошлому своей Родины, Показать роль Русской православной церкви в обеспечении победы на Куликовом поле

Задачи урока: актуализировать полученные знания, связанные с темой урока, организовать применение учащимися знаний и умений на практике при работе с картой и схемой, раскрыть величие подвига русского народа

Тип урока:

Изучение нового материала

Метод обучения: словесный – беседа, объяснение, рассказ; наглядный — работа с книгой

Основные понятия: тактика, рать, манёвр

Личность: Дмитрий Донской, Сергий

Радонежский, Пересвет, Ослябя, Челубей, Тохтамыш.

Оборудование: учебник: История России. 6 класс Для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2. [Н. М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М. : Просвещение, 2016. – 127 с. : ил., карт. – ISBN 978-5 09-037941- 0

Список литературы:

1. История России. 6 класс. Поурочные планы к уч. Арсентьева Н.М., Данилова А.А. и др. 2-е изд. — М.: 2017. — 317 с.

Структура урока:

1.Организационный момент, ознакомление с темой урока, постановка целей и задач

2.Активизация мыслительной деятельности учащихся

3. Изложение нового материала

4.Первичное закрепление изученного материала

5.Подведение итогов урока и постановка домашнего задания

Ход урока:

1. Организационный момент, ознакомление с темой урока, постановка целей и задач (3 мин.)

Здравствуйте, ребята. Все ли сегодня присутствую на уроке?

На прошлом уроке

мы с вами выяснили, каким образом началось объединение русских земель вокруг

Москвы. Ознакомились с правлением князя Ивана Калиты и его деятельностью по

усилению Московского княжества. Тем самым выявили те причины, которые повлияли

на возвышение Москвы

Ознакомились с правлением князя Ивана Калиты и его деятельностью по

усилению Московского княжества. Тем самым выявили те причины, которые повлияли

на возвышение Москвы

Для рассмотрения новой темы, нам необходимо вспомнить основные этапы изучения материала прошлого урока.

2.Активизация мыслительной деятельности учащихся ( 5 мин.)

Вопросы по изученной теме задаются учащимся выборочно по журналу

а) В чем заключалась главная цель московских князей?

(Московское княжество занимало небольшую территорию, поэтому главной целью

московских князей стало расширение своих владений – с. 1594 (показать на

карте):Даниил: у рязанского князя – Коломну и Переяславское княжество;Юрий: у

смоленских князей – Можайск)

б) Как произошло возвышение Москвы при Иване Калите?

(Иван Калита

правил с 1325 по 1340 г.г. В период его правления происходит возвышение

Московского княжества. Для усиления своего владения Калита стремился

использовать Орду. Когда в 1327 году в Твери вспыхнуло восстание против

ордынских баскаков, Иван Калита помог хану Узбеку в подавлении восстания и

получил ярлык на великое владимирское княжение, а также право сбора дани для

Орды со всех русских земель.

Калита старался поддерживать хорошие отношения с Золотой Ордой: исправно платил дань, щедро одаривал хана и его жен, всегда сохранял учтивость и покорность в общении с ханом.

Также Калита покупал земли в соседних княжествах, создавая московские опорные пункты в чужих землях.

При Иване Калите Московское княжество становится сильнейшим на Руси. Значительно расширяется территория Московского княжества)

3. Изложение нового материала ( 20 мин.)

Рассказ учителя

Политические успехи московских князей возвысили Москву над другими княжествами. Московское княжество стало одним из самых сильных политических центров Руси. Оно превратилось также и в духовный центр русских земель».

Сегодня на уроке мы познакомимся с внуком Ивана Калиты – Дмитрием. Сильным и смелым князем, который продолжил славное дело своего деда по объединению русских княжеств. Также Дмитрием было нанесено первое крупное поражение Орде в битве на Куликовом поле.

1. Москва – центр объединение северо-восточных русских земель

В 1359

году великим князем московским стал девятилетний Дмитрий Иванович.

Запись в тетрадях:

1359-1389 гг. – правление Дмитрия Донского.

Нижегородский князь воспользовался ситуацией и завладел ярлыком на великое владимирское княжение. Митрополит Алексий, от имени 9-летнего Дмитрия управлявший Москвой, при поддержке московских бояр добился возвращения ярлыка в Москву. Это событие произошло в 1362 году. Дмитрий Иванович продолжил политику своего деда Ивана Калиты по собиранию (т.е. объединению) русских земель вокруг Москвы. В 1371 году Дмитрий Иванович решил устранить своего давнего соперника и отправился с ратью на Тверь. Он осадил Тверь. Тверской князь Михаил признал поражение и объявил себя «малодшим братом» Дмитрия. Кроме того пообещали друг другу в случае войны с Ордой действовать вместе.

2. Русь готовиться к борьбе за свободу

В рассматриваемы нами годы в Орде происходят изменения. Давайте мы с вами выясним, что случилось с Золотой Ордой? Открываем учебники на странице 50, пункт 2 «Русь готовиться к борьбе за свободу»

Работа с учебником: чтение учебника История России. 6 класс

Для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2. под

ред. А.В. Торкунова стр.50 пункт второй «Русь готовиться

к борьбе за свободу».

6 класс

Для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2. под

ред. А.В. Торкунова стр.50 пункт второй «Русь готовиться

к борьбе за свободу».

Вопросы к учащимся после изучения пункта 2:

а) Что стало наиболее частым явлением среди ханов Золотой Орды?

С 50-х гг.15вв. в Орде начались усобицы.

б) На какие две части распалась Золотая Орда?

Западную и Восточную

в) Как вы считаете, для Руси распад Орды на две части сыграл положительную или отрицательную роль?

Положительная роль т.к. способствовало усилению Московского княжества. Московское княжество, которое позволяет себе под предлогом, что некому-де платить, вести себя крайне независимо

3. Поход Мамая на Русь

Как мы выделили с вами ранее, в этот период Орду продолжали

сотрясать внутренние усобицы. Фактическая власть принадлежала темнику

(военачальнику) Мамаю. Но он не имел права на престол, т.к. не был потомком

Чингисхана. Он обратился за помощью к московскому князю. Получив отказ, Мамай

направил на Русь войско, разбитое на реке Воже.

Запишите в тетрадях:

11 августа 1378 г. – победа Дмитрия Ивановича над ордынцами на

реке Воже.

Впервые русские победили ордынцев в крупном полевом сражении. В довершение

всего Дмитрий отказался выплачивать дань Орде. Мамай не мог смириться с

поражением, и обе стороны начинают подготовку к решающему сражению.

4. На поле Куликовом. Личность Сергия Радонежского

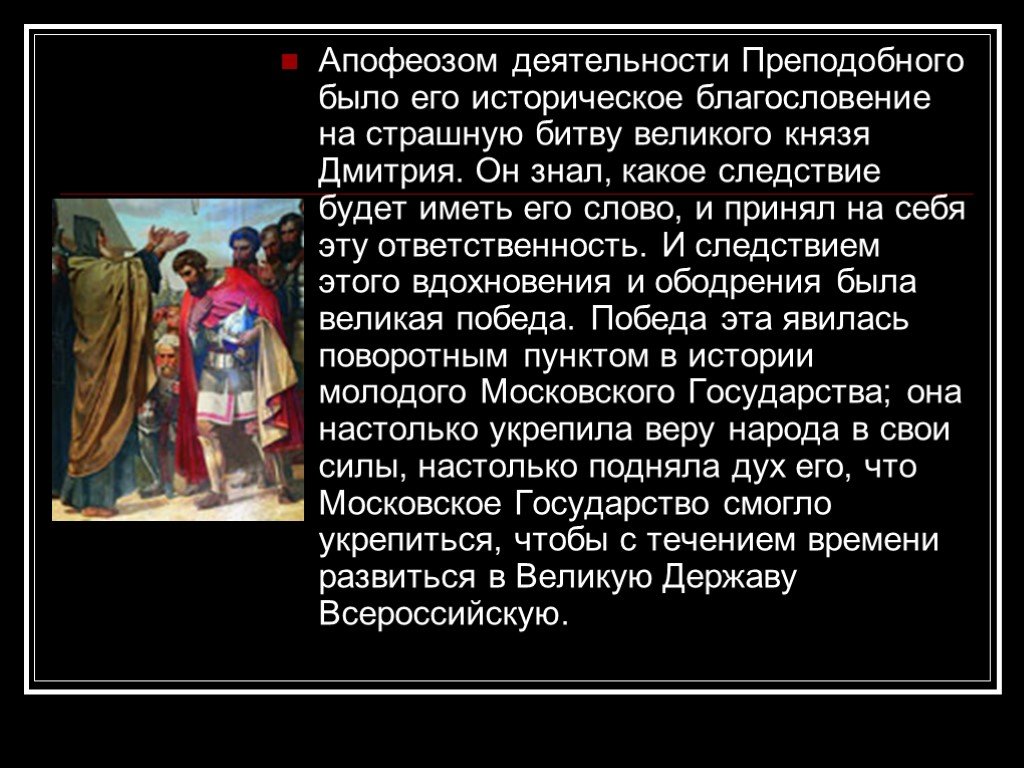

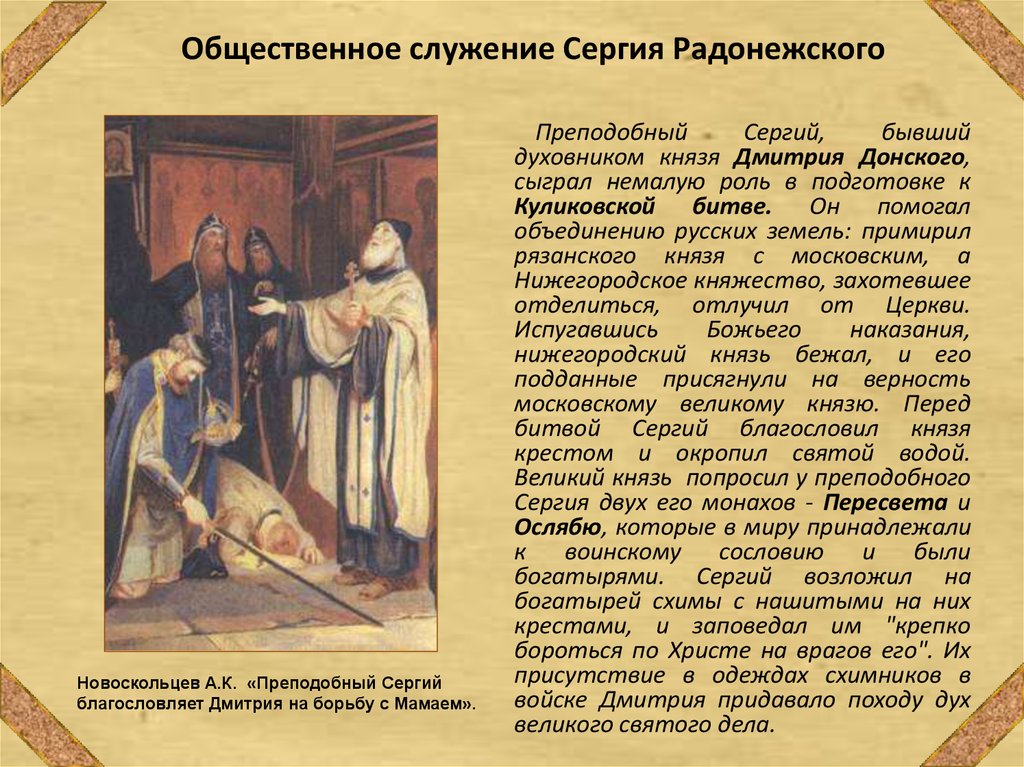

Огромную поддержку московскому князю оказала Русская Православная Церковь. По преданию, накануне битвы Дмитрий посетил Троице-Сергиев монастырь и получил благословение на борьбу с Ордой у Сергия Радонежского. Сергий отправил с князем монахов-богатырей Пересвета и Ослябю.

Работа с учебником.

Обратимся к картине А.Н. Новоскольцева «Дмитрий Иванович получает благословение у Сергия Радонежского» страница 51 учебника История России. 6 класс Для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2. под ред. А.В. Торкунова

Князь Дмитрий Иванович принял смелое решение идти навстречу

мамаевской рати и стал ускоренно продвигаться к Дону.

6 сентября 1380 года русское войско подошло к Дону. На военном совете мнения русских разделились: переправляться через реку или нет? Согласно летописям, русские князья решили перейти Дон, чтобы отрезать себе путь к отступлению. Значит, оставалось или погибнуть, или победить. Было решено принять бой на Куликовом поле, у впадения в Дон реки Непрядвы.

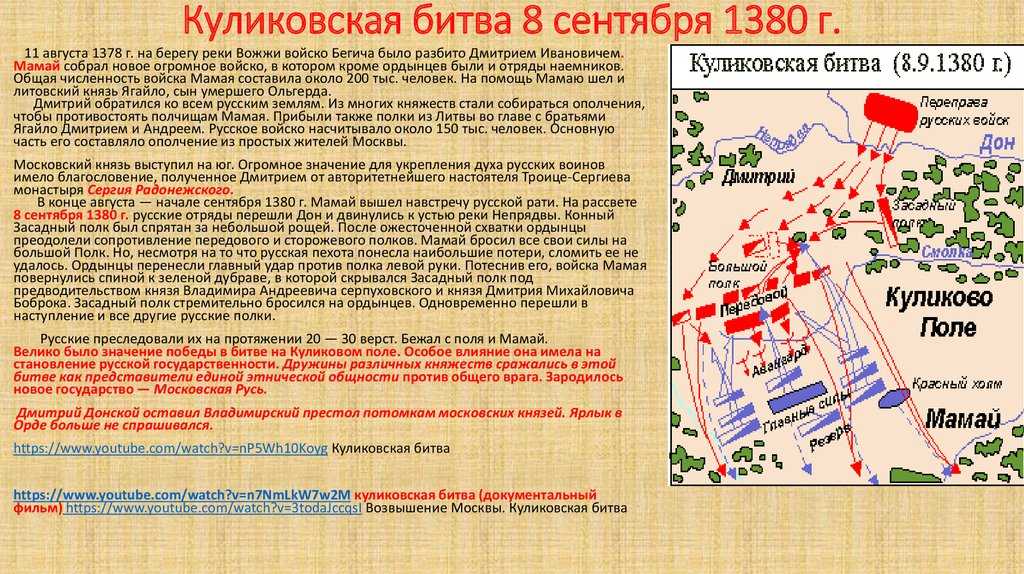

Работа с картосхемой на странице 53 учебника История России. 6 класс Для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2. под ред. А.В. Торкунова

Ребята, откройте страницу 53, найдите схему Куликовской битвы.

Дмитрий расположил свои войска следующим образом: в центре – большой полк, впереди – передовой полк, по фалангам – полки правой и левой руки, за полком левой руки, в лесу – засадный полк. Сам князь, переодевшись в доспехи простого ратника, встал во главе большого полка.

Утром, 8 сентября 1380 года на Куликовом поле началось сражение.

Запишите в тетрадях:

8 сентября 1380 года – Куликовская битва.

Современники назвали Куликовскую битву «Мамаевым побоищем», а Дмитрия Ивановича стали называть Дмитрием Донским.

5. Значение Куликовской битвы

«Была на Руси радость великая – говорится в летописи, но была и печаль великая по убитым от Мамая на Дону». Восемь дней хоронили погибших воинов, русское войско понесло огромные потери, поэтому Дмитрий оказался не в состоянии освободить Русь от ига ордынцев. Через два года (в 1382 году) новый хан Золотой Орды Тохтамыш с большим войском вторгся в русские области. Москва, Владимир и другие города подверглись разорению. Дмитрий Донской, чтобы не ввязываться в изнурительную войну с Ордой, пошел на уступки: снова возобновил выплату дани. И хотя победа на Куликовом поле не привела к полному свержению ордынского владычества, она имела большое значение.

Давайте мы с вами подумаем, в чем заключается значение Куликовской битвы?

Ответы учащихся корректируются, и записываются в тетрадь

-Русский

народ поверил в свои силы

-Возрос авторитет Москвы

-Ускорился процесс объединения русских земель

-Золотая Орда стала избегать открытых сражений с русскими

Первичное

закрепление изученного материала (7 мин. )

)

Московское княжество при Дмитрии Донском еще более укрепило свои позиции в Северо-Восточной Руси. Победа на Куликовом поле превратила Москву в центр освободительного движения русского народа против ордынского владычества. Отныне русские могли помнить о своих победах над монголами, они знали, что победить их вполне возможно. Отныне мысль о необходимости окончательного свержения ига стала одной из главных идей развивающегося самосознания русских.

Вопросы учащимся:

а) Когда произошла Куликовская битва?

б) В чем проявился полководческий талант Дмитрия Донского?

в) Каковы итоги Куликовской битвы

5.Подведение итогов урока и постановка домашнего задания (5 мин.)

Выставление оценок за работу на уроке

& 21 – прочитать, изучить документы на стр. 56 (учебника История России. 6 класс. Для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2. под ред. А.В. Торкунова), ответить на вопросы к документу письменно.

Куликовской битве привела.

Куликовская битва и дмитрий донской. Причины Куликовской битвы

Куликовская битва и дмитрий донской. Причины Куликовской битвыЗнаменитое сражение в 1380 г. войска московского князя Дмитрия и его союзников с одной стороны против полчищ татаро-монгольского хана Мамая и его союзников – с другой получило название Куликовской битвы.

Краткая предыстория Куликовской битвы такова: отношения князя Дмитрия Ивановича и Мамая начали обострятьсяеще в 1371 году, когда последний дал ярлык на великое владимирское княжение Михаилу Александровичу Тверскому, а московский князь тому воспротивился и не пустил ордынского ставленника во Владимир. А спустя несколько лет, 11 августа 1378 года войска Дмитрия Ивановича нанесли сокрушительное поражение монголо-татарскому войску под предводительством мурзы Бегича в битве на реке Воже. Потом князь отказался от повышения уплачиваемой Золотой Орде дани и Мамай собрал новое большое войско и двинул его в сторону Москвы.

Перед выступлением в поход

Дмитрий Иванович побывал у святого преподобного Сергия Радонежского, который

благословил князя и все русское войско на битву с иноземцами. Мамай же надеялся

соединиться со своими союзниками: Олегом Рязанским и литовским князем Ягайло,

но не успел: московский правитель, вопреки ожиданиям, 26 августа переправился

через Оку, а позднее перешел на южный берег Дона. Численность русских войск

перед Куликовской битвой оценивается от 40 до 70 тысяч человек,

монголо-татарских – 100-150 тысяч человек. Большую помощь москвичам оказали

Псков, Переяславль-Залесский, Новгород, Брянск, Смоленск и другие русские

города, правители которых прислали князю Дмитрию войска.

Мамай же надеялся

соединиться со своими союзниками: Олегом Рязанским и литовским князем Ягайло,

но не успел: московский правитель, вопреки ожиданиям, 26 августа переправился

через Оку, а позднее перешел на южный берег Дона. Численность русских войск

перед Куликовской битвой оценивается от 40 до 70 тысяч человек,

монголо-татарских – 100-150 тысяч человек. Большую помощь москвичам оказали

Псков, Переяславль-Залесский, Новгород, Брянск, Смоленск и другие русские

города, правители которых прислали князю Дмитрию войска.

Битва состоялась на южном берегу Дона, на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. После нескольких стычек передовых отрядов перед войсками выехали от татарского войска – Челубей, а от русского – инок Пересвет, и состоялся поединок, в котором они оба погибли. После это началось основное сражение. Русские полки шли в бой под красным знаменем с золотым изображением Иисуса Христа.

Кратко говоря, Куликовская битва

закончилась победой русских войск во многом благодаря военной хитрости: в

расположенной рядом с полем боя дубраве спрятался засадный полк под

командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского и Дмитрия Михайловича

Боброка-Волынского. Мамай основные усилия сосредоточил на левом фланге, русские

несли потери, отступали и, казалось, что победа близка. Но в это самое время в

Куликовскую битву вступил засадный полк и ударил в тыл ничего не подозревающим

монголо-татарам. Этот маневр оказался решающим: войска хана Золотой Орды были

разгромлены и обратились в бегство.

Мамай основные усилия сосредоточил на левом фланге, русские

несли потери, отступали и, казалось, что победа близка. Но в это самое время в

Куликовскую битву вступил засадный полк и ударил в тыл ничего не подозревающим

монголо-татарам. Этот маневр оказался решающим: войска хана Золотой Орды были

разгромлены и обратились в бегство.

Потери русских сил в Куликовской битве составили порядка 20 тысяч человек, войска Мамая погибли почти полностью. Сам князь Дмитрий, впоследствии прозванный Донским, поменялся конем и доспехами с московским боярином Михаилом Андреевичем Бренком и принимал в сражении активное участие. Боярин в битве погиб, а сбитого с коня князя нашли под срубленной березой без сознания.

Это сражение имело большое значение

для дальнейшего хода русской истории. Кратко говоря, Куликовская битва, хотя и

не освободила Русь от монголо-татарского ига, но создала предпосылки для того,

чтобы это произошло в будущем. Кроме того, победа над Мамаем значительно

усилила Московское княжество.

Куликовская битва – масштабное сражение между русским войском под командованием Дмитрия Донского и частью войска Золотой Орды под предводительством Мамая. Победа русских воинов над противником сыграла важную роль на пути к восстановлению единства Руси и полному свержению татаро-монгольского ига.

В данной статье мы кратко осветим главные события Куликовской битвы, а также расскажем интересные факты, связанные с ней. Любителям будет интересно.

Итак, перед вами Куликовская битва кратко .

Дата Куликовской битвы

Значение Куликовской битвы

Историки сходятся во мнении, что Куликовская битва стала одним из важнейших сражений в истории Московского княжества. Некоторыми эта победа воспринимается, как триумф Европы над Азией.

После Куликовской битвы раздробленные княжества начали объединяться в единое Русское государство.

Предыстория битвы

Куликовской битве предшествовали многие события, и самым главным было то, что в 1374 г. московский князь Дмитрий Иванович отказался платить дань Орде. На тот момент главным княжеством являлась Тверь, поскольку таково было решение хана.

московский князь Дмитрий Иванович отказался платить дань Орде. На тот момент главным княжеством являлась Тверь, поскольку таково было решение хана.

Дмитрий Донской

Московский князь вместе с союзниками пошел войной на Тверь и одержал победу. В результате княжество попало в вассальную зависимость к Дмитрию.

Русский князь стремился сделать Московское княжество главным на Руси и хотел, чтобы данное право передавалось наследственным путем. Само собой разумеется, все эти события серьезно разозлили хана.

Мамай, который хотел стать ханом Золотой Орды, воспользовался этой ситуацией в корыстных целях. Он занялся подготовкой к военной кампании против русских, чтобы смирить их, и в очередной раз продемонстрировать силу .

Задолго до начала Куликовской битвы, в период 1376-1378 гг. Мамай несколько раз нападал на княжества Руси. Он грабил и разорял города, а также убивал и брал в плен русских граждан.

В 1378 г. произошло важное сражение на реке Воже, в котором русские воины впервые одержали над татарами победу.

Куликовская битва кратко, для 4 класса

Задание найти информацию о куликовской битве в энциклопедии есть и в третьем, и в четвертом классе на уроках окружающий мир и литература. Мы подготовили для вас краткое сообщение о Куликовской битве для детей, а значит простыми словами расскажем о самом главном, самом важном, другими словами: найдем суть произошедшего.

Куликовская битва

Не раз поднимались русские люди против Золотой Орды. Медленно собирала Русь силы. Внук князя Ивана Калиты Дмитрий Иванович бросил Орде открытый вызов — перестал платить ненавистную дань. В ту пору в Орде было неспокойно. Многочисленные соперники вели ожесточенную борьбу за власть. Одним из наиболее сильных правителей оказался Мамай. Он-то и решил наказать Русь за неповиновение. Спор должен был решиться на поле боя.

Летом 1380 года стало известно, что на Русь с огромным войском идет сам Мамай. Тотчас по приказу великого князя Дмитрия Ивановича помчались гонцы в разные стороны Русской земли с призывом собирать силы для отпора врагу. Потянулись к Москве княжеские полки и дружины. Шли и те, кто никогда не держал в руках оружия, — крестьяне и горожане. Повсюду люди молились о даровании победы, просили Бога о защите Русской земли. Перед битвой и сам Дмитрий Иванович получил благословение у Сергия Радонежского, который дал ему в помощь монахов-богатырей Пересвета и Ослябю.

Потянулись к Москве княжеские полки и дружины. Шли и те, кто никогда не держал в руках оружия, — крестьяне и горожане. Повсюду люди молились о даровании победы, просили Бога о защите Русской земли. Перед битвой и сам Дмитрий Иванович получил благословение у Сергия Радонежского, который дал ему в помощь монахов-богатырей Пересвета и Ослябю.

В начале сентября русское войско во главе с князем Дмитрием вышло к реке Дон и уничтожило за собой перправу, чтобы отрезать пути к отступлению. Дмитрий построил войско так:

В центре большой полк (во главе сам князь Дмитрий),

— впереди передовой полк,

— по флангам – полки левой и правой руки,

— в лесу засадный полк (во главе воевода Дмитрий Боброк и Серпуховской князь Владимир Андреевич).

На Куликовом поле, расположенном между Доном и его притоком – рекой Непрядвой, 8 сентября 1380 года разгорелась битва.

Перед началом битвы в единоборстве сразились богатыри – татарский воин Челубей и русский воин Пересвет. Пронзив друг друга копьями, оба храбреца пали замертво.

И сразу же началась жестокая сеча. Когда уже сложно было сдерживать натиск неприятеля, подошло время вступать в бой засадному полку. Из леса вылетела и ударила по врагу русская конница, находившаяся в засаде. Растерялся враг и вскоре обратился в бегство. Русские воины преследовали остатки армии Мамая до реки Красивая Меча 50 вёрст. Сам Мамай успел сбежать.

Весть о победе разнеслась по всей Руси. Ликовали русские люди, но и печалились, потому что много русских погибло в битве. Потери обеих сторон в Куликовской битве были огромными. Убитых (и русских, и ордынцев) хоронили 8 дней. В сражении пали 12 русских князей, 483 боярина — более половины командного состава русского войска.

Князь Дмитрий Иванович, который участвовал в битве на передовой, был ранен в ходе сражения, но выжил и получил в дальнейшем прозвище «Донской».

Однако, Орда была все еще не сломлена. Но победа на поле Куликовом дала народу веру в то, что зависимость Руси от чужеземцев не будет вечной.

Вопросы по теме Куликовская битва:

- Каково значение Куликовской битвы?

Россия впервые за долгие годы проявила себя как единое государство, способное постоять за свою независимость. В военном отношении она показала, что русская армия может сражаться на равных и даже побеждать Орду. Окончательно рухнул миф о непобедимости монголов. Была восстановлена вера народа в свои силы.

В военном отношении она показала, что русская армия может сражаться на равных и даже побеждать Орду. Окончательно рухнул миф о непобедимости монголов. Была восстановлена вера народа в свои силы.

- От кого князь Дмитрий получил благословение на битву:

У Сергия Радонежского.

Куликовская битва — сражение между войсками Дмитрия Донского и Мамая, произошедшее 8 сентября 1380 года на Куликовом поле. В современной России это поле расположено на территории Тульской области . Этой битве предшествовала битва на реке Воже (1378 год). В этой статье событие битва кратко рассматривается с разных точек зрения.

Вконтакте

Предпосылки Куликовской битвы

Во второй половине 13 века шло усиление Руси. Параллельно с этим темник Мамай в Золотой Орде также усиливался, причем его усилению частично способствовали русские князья, победив Тагая и Булат-Тимура — золотоордынских князей, которые выступали против Мамая.

В 1371 году от Мамая ярлык на княжение получил Михаил Александрович, князь Тверской. Однако Дмитрий Иванович, князь Московский, в будущем известный как Донской, отказался передавать власть. В 1374 он отказался выплачивать дань Орде и собрал съезд князей-сторонников своей политики в Переславль-Залесском.

Однако Дмитрий Иванович, князь Московский, в будущем известный как Донской, отказался передавать власть. В 1374 он отказался выплачивать дань Орде и собрал съезд князей-сторонников своей политики в Переславль-Залесском.

Ответом со стороны Орды стало разорение Новосильского княжества ханом Арапшой в 1376 году. В 1377 году он же разгромил русские войска в битве на реке Пьяне . Позже он разорил Нижегородское и Рязанское княжества.

В 1378 году между войсками князя Дмитрия Ивановича и темника Мамая произошла битва, известная в истории как битва на реке Воже. Войска князя Дмитрия разбили войска мурзы Бегича, который возглавлял войско ордынцев.

Оценка сил сторон

Существуют разные оценки количества войск с каждой из сторон. Наиболее известные оценки приведены в этой таблице. Однако в истории есть большая разница между оценками.

Численность русских воинов

Численность татаро-монгольских воинов

Участники Куликовской битвы

Состав участников битвы также не определен точно, так как различные источники в истории указывают на различные княжества, присылавшие войска на помощь Дмитрию Донскому. В составе русского войска, по разным источникам, сражались воины из княжеств:

В составе русского войска, по разным источникам, сражались воины из княжеств:

- московского

- серпуховского

- белозерского

- ярославского

- ростовского

- тверского

- новгородских земель

- суздальского

- рязанского

- пронского

- вяземского

- владимиркого

- коломенского

- псковского

- брянского

- смоленского

А также из небольших уделов в составе Великого Литовского княжества:

- друцкого

- дорогобужского

- новосильского

- тарусского

- оболенского

- полоцкого

- стародубского

- трубчевского.

Относительно состава войска Мамая в истории также нет согласия. По некоторым данным, в войске Мамая было множество наемников. В этом войске, по разным данным, присутствовали:

- татары

- монголы

- половцы

- армяне

- фрязы (выходцы из Италии)

- черкесы

- буртасы (объединение племен на Волге)

- литовцы

- поляки

- рязанцы (!)

- наемники-мусульмане.

Место битвы

Летописный источник указывает, что битва происходила «на Дону близ Непрядвы». Однако тщательное изучение всех возможных мест этой важнейшей в истории битвы не дало указание на точное место этого сражения. Во всех изученных местах не обнаружено останков тел павших воинов, а остатки оружия, брони, нательных крестов и пр. были обнаружены в очень небольшом количестве (не более 100 предметов). Однако некоторые предметы, которые могли быть использованы воинами, были обнаружены в окрестностях предполагаемых места битвы, но не на этих местах.

Кроме того, неподалеку от места битвы в разное время были другие сражения, хоть и меньшие по масштабу. Эти сражения происходили в 1542, 1571, 1607, 1659 годах. Поэтому нахождение останков оружия, брони и пр. может не указывать на место битвы.

Более того, многие предметы, найденные археологами на этой территории, могли быть сделаны даже в 17 веке, поэтому говорить о том, что найдено место легендарной битвы, пока рано.

Русские войска были поделены на пять полков : большой полк стоял в центре, полки правой и левой руки стояли на флангах, сторожевой полк стоял впереди большого, засадный полк стоял, по разным данным, левее полка левой руки или правее полка правой руки. Неизвестно количество пеших и конных воинов ни в одном из полков.

Построение войск Мамая остается спорным вопросом. Однако считается, что это войско было разделено на три отряда и выстрено в линию перед русским войском либо было поделено на три отряда — авангард, центр и арьегард.

Сама битва началась около полудня: на поле был туман, который не позволял начать сражение.

Перед боем был поединок Пересвета и Челубея, в результате которого оба погибли. Некоторые историки считают, что этого поединка на самом деле не было.

Ход битвы начался в центре. Татаро-монголы заставили отступить полк левой руки, его отступление создало угрозу для атаки в тыл Большого полка. Однако в это время Засадный полк атаковал тыл войск Мамая, поэтому его войска были смяты и обращены в бегство. В это же время, по некоторым данным, полк правой руки окружил войско Мамая, что довершило разгром . Кавалерия была загнана в реку и уничтожена.

В это же время, по некоторым данным, полк правой руки окружил войско Мамая, что довершило разгром . Кавалерия была загнана в реку и уничтожена.

Преследование татаро-монголов продолжалось около 50 верст (около 53.3 км), после чего, по одним данным, русские войска прекратили преследование, по другим — столкнулись с литовским войском князя Ягайло и отступили после сражения с ним.

Потери

Источники тех лет сообщают, что русские войска потеряли более 500 бояр, потери рядовых воинов не уточняются — «без счета». Дружинники потеряли 253 тыс. человек, осталось 50 тыс. Потери Мамая, согласно тем же источникам, составляют 800 тысяч, но есть оценка в 1.5 млн (!) погибших ордынцев.

Согласно современным источникам, потери русского войска составляют, по данным историка Разина 25-30 тыс, по данным историка Кирпичникова примерно 5-8 тыс рядовых воинов и около 800 бояр. Есть версия, согласно которой воины князя Ягайло добивали раненых русских воинов в обозах. Убитых в битве хоронили с 9 по 16 сентября.

Политические последствия

Куликовская битва и ее значение таковы: русские княжества освободились от ордынского владычества на два года. В 1382 году хан Тохтамыш вернул русские княжества под власть Орды. Итог Мамая таков: он бежал с остатками войска в Крым, но был убит Тохтамышем в 1380 году. Один наследник его части Золотой Орды был убит, других конкурентов для Тохтамыша не было.

Есть мнение, согласно которому Куликовскую битву выиграл именно Тохтамыш. Он победил Мамая, который фактически возглавлял часть Орды и объединил всю орду под своей властью. Также он заставил русские княжества платить дань, что не делалось с 1374 года. По сути, два врага Тохтамыша ослабли, а после сражения он разбил их поодиночке. Также ее значение для русских княжеств состояло в том, что они получили опыт объединения , поэтому они под правлением московских князей стали грозной силой в борьбе с правлением ордынцев.

Всем бодрое время суток!

Куликовская битва кратко — это важнейшее историческое событие, которое составило очередную веху в деле освобождения Руси от татаро-монгольского ига. Особых трудностей при изучении этого события не должно быть: надо знать предпосылки, основные имена с русской и татарской стороны, также надо представлять себе карту битвы и географически, где она была. В этой статье мы кратко и понятно разберем самое важное в этом сражении. А где найти видеоурок по этой теме я скажу в конце этой статьи.

Особых трудностей при изучении этого события не должно быть: надо знать предпосылки, основные имена с русской и татарской стороны, также надо представлять себе карту битвы и географически, где она была. В этой статье мы кратко и понятно разберем самое важное в этом сражении. А где найти видеоурок по этой теме я скажу в конце этой статьи.

«Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле». Художник Михаил Иванович Авилов, 1943 год.

Предпосылки и причины

С точки зрения разных историков, Куликовская битва стала своего рода апогеем противостояния Руси и Золотой Орды. Дело было даже не в дани. Так, согласно новейшим исследованиям дань была не такой уж и тяжелой. Дело было в том, что орда своей политикой ярлыков препятствовала единению русских земель. Так, например, когда в 1371 году князь Дмитрий Иванович поехал в Орду за подтверждением своего ярлыка, то приехал он угрюмый, потому как татары еще больше наложили дани.

Князь Дмитрий Иванович (Донской). Годы правления: 1359 — 1389.

Годы правления: 1359 — 1389.

В результате, когда у князя родился второй сын Юрий, на собрании по этому случаю, в 1374 году было принято решение о разрыве отношений с ханами. Одновременно Московское княжество стало готовиться к бою. Плюс ситуации был еще в том, что Орде началась «великая замятня» — длительная междоусобная война между претендентами на власть.

Подготовка сторон

Для того, чтобы противостоять Орде более 30 русских княжеств отправили своих воинов в войско Дмитрия Ивановича. Практически каждый мужчина, который был способен держать оружие — пришли в его войско. Мамай тоже готовился. Он заключил союзы с князем литовским Ягайло, который был заинтересован в расширении торговли с Ордой. Кроме того, промамаевскую сторону занимал рязанский князь Олег. Правда Олег был хитер: он выражал подобострастие и хану, и сообщал в Москву о телодвижениях Мамая.

Кроме союзов, Мамай включил в свою армию крымских татар, и наемников с Северного Кавказа. Также ходят упорные слухи, будто был он нанял в Генуе тяжелую генуэзскую конницу.

Начало противостояния

С 1374 года татары стали нападать на нижегородские земли и на южное порубежье. С 1376 года Дмитрий ходил на южнее Оки и далее в степь с разведкой. Таким образом, русский князь не ждал агрессии, а сам ее проявлял.

В 1377 году Мамай послал против Москвы своего хана Арапшаха. Дмитрий Иванович был далеко от войска. И оно расслабилось — возможно, напилось пива. В результате нежданно подкравшийся противник нанес сокрушительное поражение русским войскам.

Хан Мамай. Годы правления 1361 — 1380.

Но в 1378 году состоялась первая победа русского войска во главе с московским князем над регулярной монгольской ратью — на реке Воже. Русские ударили внезапно, чем и был обеспечен успех. После этого события стороны стали готовиться к решающей битве.

Битва на Куликовом поле

В тестах и экзаменационных работах очень любят спрашивать, на какой реке была Куликовская битва. Многие отвечают, что на Куликовом поле, несмотря на то, что спрашивают про реку. Более внимательные отвечают, что на реке Дон. А самые умные — что река была Непрядва — приток реки Дона.

Более внимательные отвечают, что на реке Дон. А самые умные — что река была Непрядва — приток реки Дона.

Итак Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года на Куликовом поле. Чтобы себе отрезать путь к отступлению (такие русские камикадзе!) войско форсировало реку Непрядву. Также это было сделано на тот случай, если внезапно подкрадется войско предателя рязанского князя Олега, или литовцы пожелают ударить в тыл. А по реке переплыть им будет сложнее.

Рано утром, в 4 часа или в 6 часов началась Куликовская битва. Вот карта-схема:

Из нее видно, что русские войска были построены в традиционном порядке: по центру Большой полк, по флангам — полки правой и левой руки. Также Дмитрий Иванович пошел на хитрость и устроил еще дополнительный засадный или запасный полк, которым командовал Дмитрий Боброк-Волынский и Владимир Андреевич Серпуховской. Также при русском войске был духовник князя Сергий Радонежский, основатель Троице-Сергиева монастыря.

Есть красивая легенда, согласно которой битва началась с поединка богатырей. С русской стороны был выставлен помощник князя Александр Пересвет, а татарской — правая рука Мамая — богатырь Челубей. Пересвет понимал, что ему не остаться в живых, но врага нельзя оставлять живым. Поэтому он снял с себя доспехи, и когда копье Челубея (которое было длиннее), проткнуло его, он не вылетел из седла, а ударил своим врага, который тоже пал замертво.

С русской стороны был выставлен помощник князя Александр Пересвет, а татарской — правая рука Мамая — богатырь Челубей. Пересвет понимал, что ему не остаться в живых, но врага нельзя оставлять живым. Поэтому он снял с себя доспехи, и когда копье Челубея (которое было длиннее), проткнуло его, он не вылетел из седла, а ударил своим врага, который тоже пал замертво.

Событие это описано в «Сказании о Мамевом побоище». Кроме Пересвета в битве прославился Андрея Ослябя. Оба эти богатыря были также иноками, что наталкивает меня на размышления: а не было ли какого-то богатырского, или рыцарского монашеского ордена на Руси. Как вы считаете? Пишите в комментариях!

Татары же атаковали «в лоб». Они хотели смять один из полков, и ударить русским войскам во фланг и тыл. И им это почти удалось: через 4 часа сечи полк левой руки стал пятиться к Непрядве, он был почти разбит, как из леса вышел запасный полк и ударил татарам во фланг и тыл. На самом поле врагу казалось, что мертвые русские встали и пошли на вторую атаку! Ну представьте, вы разбили врага, позади только мертвые, и тут опять же с тыла на вас снова идут русские! Что не по себе стало? А какого было монголо-татарам?

В общем, враг не выдержал и побежал. Куликовская битва завершилась полной победой русского оружия.

Куликовская битва завершилась полной победой русского оружия.

Итоги

Многие думают, что с этого времени, с победы на Куликовом поле закончилось . Но на самом деле эта важнейшая победа — лишь важная веха в историческом процессе борьбы Руси против него. Через два года Тохтамыш сожжет Москву и дань все равно придется платить. Однако русские княжества сплотились перед общим врагом. Московский князь стал играть роль инициатора этой нужной борьбы и стал первым среди равных — других русских князей.

Также значение было в том, что русские поняли, что враг не так уж и непобедим, что его можно бить русским мечом!

В заключение хочу сказать, что эта тема — лишь капля в море Истории, которое надо изучить. Легче и эффективнее это сделать с помощью видеоуроков. Так что рекомендую вам мой . Видеокурс содержит 63 видеоурока, которые охватывают весь курс истории, включая темы по Всемирной истории. В нем также есть мои рекомендации решения тестов и все материалы (мои авторские), необходимые для подготовки к ЕГЭ на высокие баллы.

С уважением, Андрей Пучков

История Сергиева Посада | Россия

XIII век

Основание Троице-Сергиева монастыря

Современный город Сергиев Посад настолько тесно связан с основанием Троице-Сергиевой Лавры, что официальной датой основания города является 1337 — дата основания лавры преподобным Сергием (Сергием) Радонежским. Лавра зарекомендовала себя как небольшая деревянная церковь Святой Троицы, расположенная глубоко в густых лесах. Он был установлен преподобным Сергием после того, как он оставил свою прежнюю обитель с желанием жить в более строгой форме монашества. Со временем пришло больше монахов, и монашеская община начала расти. В 1345 община была официально организована как монастырь, и Сергий стал вторым настоятелем монастыря. При поддержке московских князей монастырь продолжал расти на протяжении всего XIV века, став главным духовным центром Московского княжества.

Преподобный Сергий Радонежский

Сергий еще при жизни был широко почитаем. Он делал много попыток сплотить русских князей и заставить их понять бессмысленность их междоусобных войн, когда русским землям угрожали более крупные враги извне. Он поддержал поход великого князя Дмитрия Ивановича Владимирского (позже известного как Дмитрий Донский) против монголо-татар. В 1380 Дмитрий посетил монастырь и был благословлен Сергием по дороге на борьбу с монголо-татарами в битве на Куликовом поле. Сергий также послал с Дмитрием двух монахов — Пересвета и Ослябра — для участия в битве. Даже после смерти Сергия в 1392 монастырь продолжал процветать, став духовным и культурным центром русских земель, прославившихся созданием летописей, рукописных житий и икон. Сергий был канонизирован как преподобный Сергий Радонежский в середине XV века и остается одним из самых почитаемых исконно русских святых, если не самым почитаемым.

Он делал много попыток сплотить русских князей и заставить их понять бессмысленность их междоусобных войн, когда русским землям угрожали более крупные враги извне. Он поддержал поход великого князя Дмитрия Ивановича Владимирского (позже известного как Дмитрий Донский) против монголо-татар. В 1380 Дмитрий посетил монастырь и был благословлен Сергием по дороге на борьбу с монголо-татарами в битве на Куликовом поле. Сергий также послал с Дмитрием двух монахов — Пересвета и Ослябра — для участия в битве. Даже после смерти Сергия в 1392 монастырь продолжал процветать, став духовным и культурным центром русских земель, прославившихся созданием летописей, рукописных житий и икон. Сергий был канонизирован как преподобный Сергий Радонежский в середине XV века и остается одним из самых почитаемых исконно русских святых, если не самым почитаемым.

XIV век

Троицкий собор

В 1408 монастырь подвергся нападению и последующему разграблению эмиром Золотой Орды Едигу. Однако вскоре монастырь восстановился и продолжал развиваться. Игумен Никон (впоследствии преподобный Никон Радонежский), преемник преподобного Сегия на посту игумена монастыря, приказал построить Троицкий собор. Троицкий собор был завершен в 1422 , и после завершения строительства в нем размещалась усыпальница преподобного Сергия, а позже и усыпальница преподобного Никона. В росписи нового собора участвовал известный иконописец Андрей Рублев, а самое известное его произведение – икона Троицы – была выполнена для иконостаса собора.

Однако вскоре монастырь восстановился и продолжал развиваться. Игумен Никон (впоследствии преподобный Никон Радонежский), преемник преподобного Сегия на посту игумена монастыря, приказал построить Троицкий собор. Троицкий собор был завершен в 1422 , и после завершения строительства в нем размещалась усыпальница преподобного Сергия, а позже и усыпальница преподобного Никона. В росписи нового собора участвовал известный иконописец Андрей Рублев, а самое известное его произведение – икона Троицы – была выполнена для иконостаса собора.

15 век

Дальнейшее развитие

В середине 16 века вокруг монастыря были построены толстые и крепкие белокаменные стены длиной 1284 метра с 12 башнями. В 1585 году монастырский Успенский собор был достроен. Строительство собора было заказано царем Иваном Грозным по проекту Успенского собора Московского Кремля. Дальнейшие дары были щедро одарены монастырю царем Федором II, чтобы монахи молились, чтобы у бездетного царя родился наследник.

XVI век

Осада Троице-Сергиева монастыря

Монастырь играл значительную роль в Смутное время, начиная с 1606 , когда царь Борис Годунов был похоронен на территории монастыря. В сентября 1608 года Второй Лжедмитрий приказал своим польско-литовским союзникам осадить монастырь. Монастырь был теперь чрезвычайно значительным культурным центром России, богатым церковными сокровищами, но и очень хорошо укрепленным. Захват монастыря поможет закрепить права Лжедмитрия на престол. Однако внутри монастыря находился гарнизон численностью около 2400 человек, состоящий из монахов, стрельцов-опричников, дворян и крестьян. Также внутри находилась Ксения Годунова, ставшая монахиней с именем Ольга после смерти своего отца царя Бориса Годунова. Монастырь смог выдержать осаду в течение 16 месяцев, несмотря на нехватку продовольствия и вспышку цинги. Известие о приближении армии князя Михаила Скопина-Шуйского заставило польско-литовские войска отступить, и осада была снята в января 16:10 .

XVII век

Царский приют

В 1682 Софье Алексеевне удалось стать регентом от имени своего немощного брата Ивана V и сводного брата Петра I (впоследствии Петра Великого) путем поощрения стрельцы-гвардейцы взбунтовались. Однако позже в том же году София потеряла контроль над стрельцами, а ее бывший союзник князь Иван Хованский, лидер стрельцов, восстал из-за его поддержки старообрядцев. София, Иван V и Петр I были вынуждены бежать из Москвы и нашли убежище в Троице-Сергиевом монастыре, пока восстание не удалось подавить. Монастырь вновь служил убежищем Петру I в 1689 , когда он был вынужден бежать туда, на этот раз от своей сводной сестры-регентши Софии, которая пыталась помешать его планам занять свой законный трон и сместить ее с поста регента. Планы Софьи не увенчались успехом, и по возвращении Петра I в Москву он был единоличным царем.

18 и 19 века

В 1742 императрица Анна открыла в монастыре духовную семинарию и вскоре после этого в 1744 присвоила монастырю статус лавры, высший статус среди монастырей России. Она стала называться Троице-Сергиевой Лаврой. В 1782 Императрица Екатерина Великая преобразовала окрестности Лавры в город Сергиев Посад. Лавра стала одной из самых святых мест России и ежегодно принимала тысячи паломников, желающих посетить лавру и помолиться мощам погребенных там святых. Поток паломников увеличился за счет улучшения транспорта в 1862 со строительством железной дороги, соединяющей Сергиев Посад с Москвой.

Она стала называться Троице-Сергиевой Лаврой. В 1782 Императрица Екатерина Великая преобразовала окрестности Лавры в город Сергиев Посад. Лавра стала одной из самых святых мест России и ежегодно принимала тысячи паломников, желающих посетить лавру и помолиться мощам погребенных там святых. Поток паломников увеличился за счет улучшения транспорта в 1862 со строительством железной дороги, соединяющей Сергиев Посад с Москвой.

ХХ век

Советские и постсоветские годы

В 1920 лавра была закрыта и преобразована в историко-архитектурный музей. В 1930 город Сергиев Посад был переименован в Загорск в честь бывшего секретаря Московского комитета КПСС Владимира Загорского. В 1946 лавре было позволено снова функционировать, и она стала резиденцией нововосстановленного патриарха Московского и всея Руси, которой она оставалась до 1983 , когда резиденция была перенесена в Данилов монастырь в Москве. Город был переименован в Сергиев Посад в 1991 . В 1993 лавра включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.

Город был переименован в Сергиев Посад в 1991 . В 1993 лавра включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.

Православная вера — Том III — История Церкви — Четырнадцатый век — Россия

Том III — История Церкви

Четырнадцатый век

Восстание Москвы

Город Москва впервые упоминается в исторических источниках в 1147 году. Сначала это был небольшой торговый пост, но он довольно быстро рос благодаря своему стратегическому положению на торговых путях с востока на запад и с севера на юг. После разрушения татарскими захватчиками в 1238 году он был восстановлен и укреплен князем Даниилом, сыном святого Александра Невского. Он еще больше вырос при сыне Даниила Георгии, а затем при его втором сыне, Иоанне Калите (годы правления 1328–1341).

Еще почти 200 лет Москвой управляла череда благоразумных, прозорливых, умелых правителей, которые были полны решимости объединить под своей властью враждующие русские княжества с далекой целью свержения татарского ига. Эти правители давали убежище людям, бежавшим из татарских владений на юг, и научились искусно расправляться с татарскими владыками.

Эти правители давали убежище людям, бежавшим из татарских владений на юг, и научились искусно расправляться с татарскими владыками.

При почти полном опустошении Киевской Руси татарами и постепенном усилении и расширении Московского государства, возможно, было неизбежным, что со временем Церковь перенесет свою штаб-квартиру из Киева в Москву. Это произошло в 1325 году при святителе митрополите Петре (годы правления 1281–1326), который сразу же начал строительство великолепного Успенского собора в Московском Кремле. Этот храм и по сей день остается главным собором всей Русской Православной Церкви.

Преподобный Сергий Радонежский

Великий преподобный Сергий родился в 1314 году в северном городе Ростове Великом. Его благочестивые родители, Кирилл и Мария, были аристократического происхождения. Его отец был доверенным лицом ростовского князя, с которым он путешествовал, когда князь вел переговоры с татарской Золотой Ордой. В 1328 году, когда московский князь Иоанн Калита начал процесс присоединения Ростова, семья Сергия перебралась гораздо ближе к Москве, в город Радонеж.

Сергий с ранних дней проявил призвание к подвижнической, духовной жизни. После того, как его родители вступили в монашество в более позднем возрасте и вскоре умерли — они почитаются в Русской церкви как святые Кирилл и Мария — он и его старший брат Стефан выбрали уединенное место в дремучем лесу недалеко от Радонежа, где они начали уединенную жизнь. и молитва. Через год или два Стефан вернулся в «цивилизацию» из-за тягот жизни в пустыне, а Сергий остался один в своем лесном раю.

Еще через несколько лет к Сергию присоединились еще несколько человек в маленькую монашескую общину, которую он посвятил Святой Троице. Число монахов оставалось около двенадцати еще несколько лет, пока в 1347 году не пришел богатый и знаменитый игумен из Смоленска по имени Симон и не попросил принять его в общину в качестве простого монаха. Его дар денег был использован для строительства новой церкви.

Преподобный Сергий В этот момент к общине присоединились еще многие, и Сергий, очень неохотно, согласился официально стать игуменом. Тем не менее, даже после того, как он стал игуменом, он продолжал служить своим монахам, рубя дрова, черпая воду и делая для них одежду, позволяя им копировать рукописи и писать иконы. Он был строгим аскетом, практиком безмолвной молитвы и мистиком, удостоившимся божественных видений и живого общения с Богом.

Тем не менее, даже после того, как он стал игуменом, он продолжал служить своим монахам, рубя дрова, черпая воду и делая для них одежду, позволяя им копировать рукописи и писать иконы. Он был строгим аскетом, практиком безмолвной молитвы и мистиком, удостоившимся божественных видений и живого общения с Богом.

В 1354 году от исихастского Патриарха Константинопольского Филофея Коккина пришло известие, что община должна быть организована как общежительный (общинный) монастырь. Поскольку Русская Церковь еще в XIV веке входила в состав Константинопольского Патриархата, преподобный Сергий чувствовал себя обязанным согласиться на это изменение, к которому его также побуждал святитель Алексий, митрополит Московский (ок. 1353–1378).

С годами монастырь продолжал расти. Со временем он стал признан центром русского монашества. И, как это случалось много раз, по мере того как монахи формировали общины все дальше и дальше вглубь пустыни на север и восток, вокруг монастыря селились поселенцы, и возник значительный город.

Преподобный Сергий стал настолько известен как святой, смиренный человек Божий, что к нему часто обращались святитель Алексий, митрополит Московский, и другие видные деятели страны. Один из них, святой Димитрий Донской, великий князь Московский (годы правления 1360–1389), перестроил стены Москвы вопреки татарским владыкам. Когда татары в ответ собрали огромные военные силы для похода на Москву, Димитрий собрал почти всех русских князей, чтобы они присоединились к нему и собрали большое количество воинов для защиты своих земель.

В момент окончательного решения великий князь Димитрий посоветовался с преподобным Сергием, который посоветовал ему выступить навстречу татарам, чтобы встретиться с ними в бою за рекой Дон в татарской глубинке в открытых степях. Войска сошлись в битве на Куликовом поле 8 сентября 1380 года. Чудом превосходящие по численности русские силы одержали верх. Эта победа положила начало концу татарского владычества, хотя русским приходилось продолжать платить им дань до 1480 г.

Наследие преподобного Сергия России и Православной Церкви неизмеримо. Его непосредственные ученики основали на севере России около тридцати монастырских центров, вокруг которых заселялись и осваивались земли. Между 1400 и 1600 годами по прямому или косвенному вдохновению преподобного Сергия было основано около 250 монастырей. Мистическая духовная жизнь Русской Церкви, а также взаимоотношения Церкви с общественно-политической жизнью русского народа в более поздние времена коренились в личности и делах прославленного и необыкновенно любимого преподобного Сергия Радонежского.

Святой Стефан Пермский

Современник и друг преподобного Сергия, святой Стефан Пермский (1340–1396), ученый епископ, вел миссионерскую деятельность среди зырянских племен, живших к западу от Уральских гор. Святитель Стефан создал алфавит для зырянского языка и перевел на этот язык многочисленные церковные писания. Тем самым он продолжил византийскую традицию воспитания церковной жизни на народном языке в новых регионах и заложил духовные основы будущей миссионерской деятельности Русской Церкви среди сибирских племен, а затем в Китае, Японии и на Аляске.