В.А. Жуковский — основоположник русского романтизма

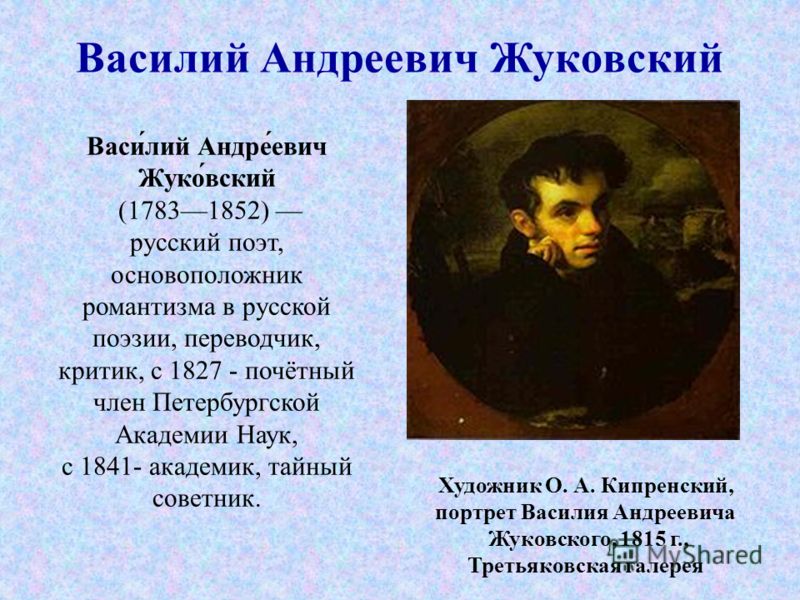

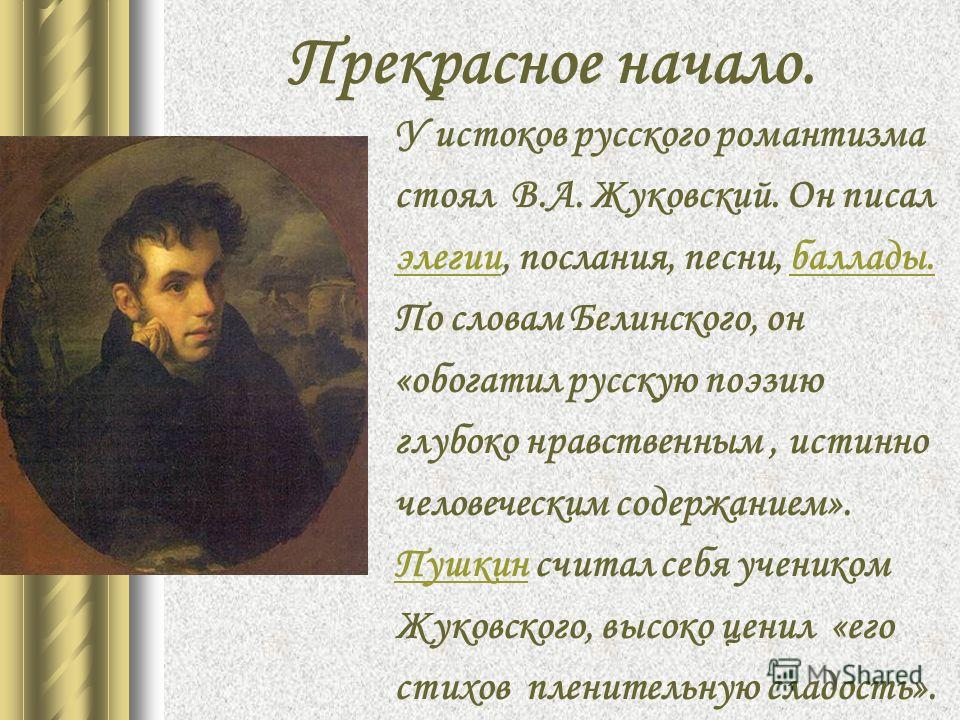

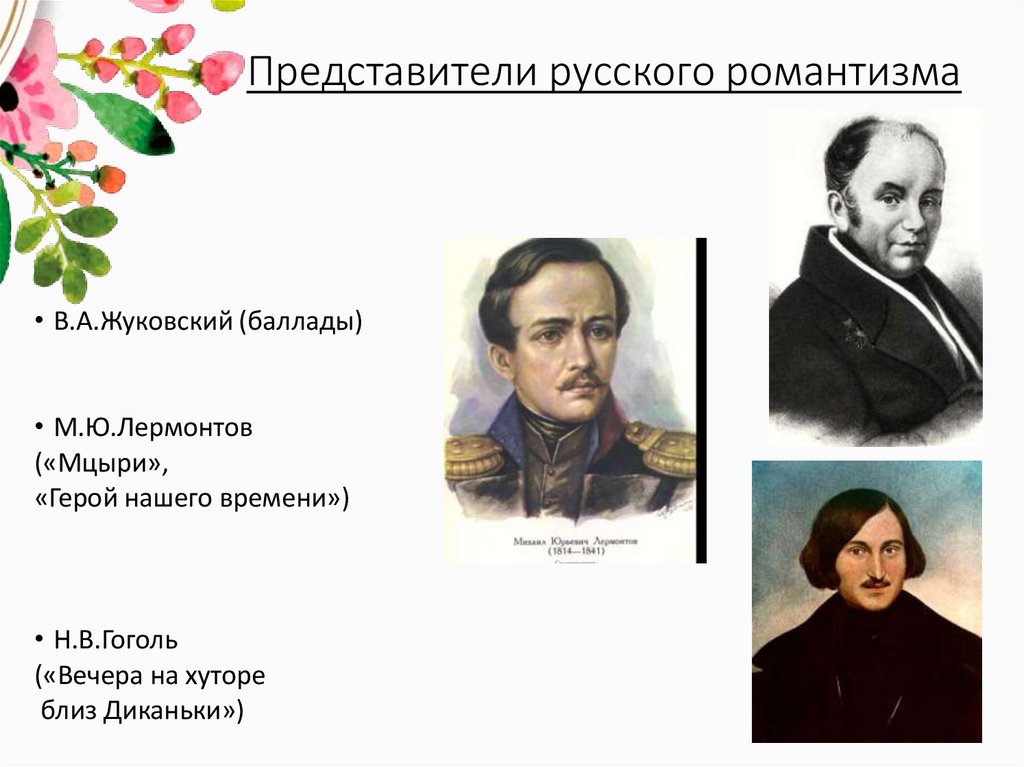

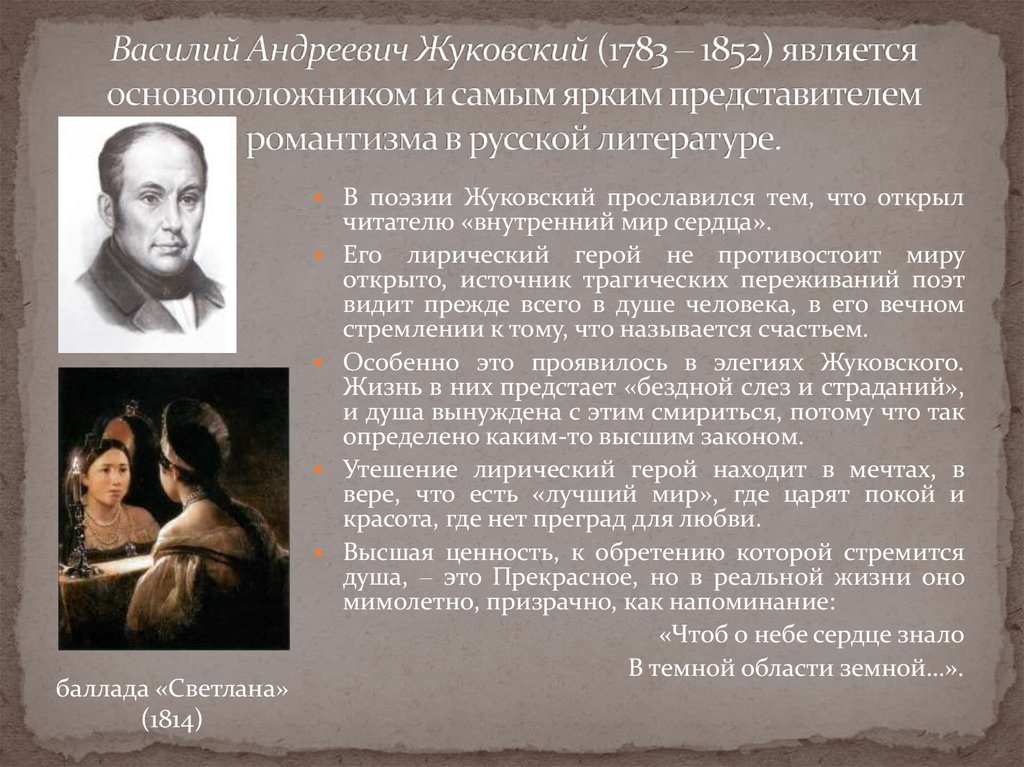

В.А. Жуковский — поэт, основоположник русского романтизма, утвердивший в отечественной литературе жанры элегии и баллады, переводчик, заслуживший славу «литературного Коломба Руси» (В.Г. Белинский). Своим учителем в русской поэзии он считал Карамзина и в начале своего творческого пути находился под сильным влиянием сентиментализма, участвуя в литературной полемике, развернувшейся в начале XIX века, на стороне «карамзинистов». Именно Жуковский был бессменным секретарем «Арзамаса» — литературного общества, образовавшегося в 1815 году, членами которого были также Вяземский, Батюшков, юный Пушкин. «Арзамас» выступал в защиту сентиментализма и нового литературного направления, появившегося в России в начале XIX века, — романтизма.

Романтизм — литературное направление, в основное которого лежит стремление личности к абсолютной свободе. Попытка обрести некий недостижимый идеал сочетается у романтика с протестом против несовершенства окружающего мира. Это приводит его к трагическому ощущению двоемирия. Он стремится вырваться из земного мира в мир мечты, идеала, возвышенный и прекрасный, а сделать это возможно, созерцая природу, занимаясь творчеством, уносясь мечтами в «очарованное Там». На этом основана эстетика романтизма, в частности, того его течения, которое связано с поэзией Жуковского — созерцательного, психологического или элегического романтизма.

Это приводит его к трагическому ощущению двоемирия. Он стремится вырваться из земного мира в мир мечты, идеала, возвышенный и прекрасный, а сделать это возможно, созерцая природу, занимаясь творчеством, уносясь мечтами в «очарованное Там». На этом основана эстетика романтизма, в частности, того его течения, которое связано с поэзией Жуковского — созерцательного, психологического или элегического романтизма.

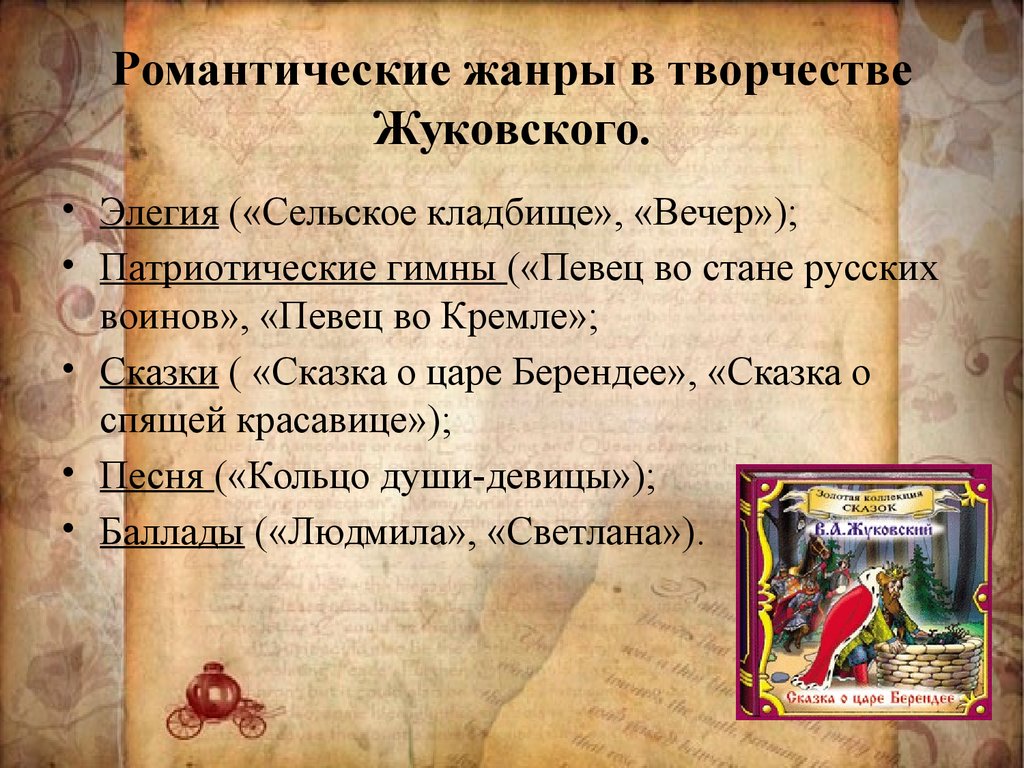

Обращение к жанру элегии ознаменовало переход Жуковского к романтизму.

Элегия — жанр лирической поэзии, передающий настроения грусти, скорби, разочарования и печали. Это излюбленный жанр романтической поэзии, поскольку он дает возможность выразить глубоко личные, интимные переживания человека, его философские раздумья о жизни, любви, чувства, связанные с созерцанием природы.

Первая элегия Жуковского «Сельское кладбище» (1802), представляющая собой вольный перевод стихотворения английского поэта Т. Грея, определила дальнейшее направление развития не только творчества Жуковского, но и всей русской литературы. Ее тема — смысл жизни человека, его взаимоотношения с окружающим миром, размышления о суетности скоротечной жизни. Впервые в русской литературе здесь возникает мир внутренних, субъективных переживаний человека — лирического героя. Как писал Белинский, «до Жуковского на Руси никто не подозревал, чтоб жизнь человека могла быть в тесной связи с его поэзией и чтоб произведения могли быть вместе и лучшею его биографией».

Ее тема — смысл жизни человека, его взаимоотношения с окружающим миром, размышления о суетности скоротечной жизни. Впервые в русской литературе здесь возникает мир внутренних, субъективных переживаний человека — лирического героя. Как писал Белинский, «до Жуковского на Руси никто не подозревал, чтоб жизнь человека могла быть в тесной связи с его поэзией и чтоб произведения могли быть вместе и лучшею его биографией».

Особенно ярко это видно в любовной лирике Жуковского — так называемом «протасовском цикле» («Минувших дней очарованье…», «О милый друг…», «Мой друг, хранитель-ангел мой…», «Весеннее чувство», «Воспоминание»). В нем отражена история его возвышенной, романтической, но безнадежной любви к Маше Протасовой, выданной замуж за другого и рано умершей. В этих стихах передается трагедия утраты любимого человека, тоска воспоминаний и надежда на встречу в мире ином.

С особой силой новаторство Жуковского проявилось в пейзажной лирике («Вечер», «Море», «Эолова арфа», «Славянка»). Он открыл для русской поэзии лирический пейзаж — изображение природы, которое не столько рисует реальную картину, сколько отражает душевное состояние, настроение лирического героя, его переживания, мысли и чувства. Именно такой пейзаж рисуется в первой оригинальной элегии Жуковского «Вечер» (1806). Покой природы, замирающей в вечерней тишине, отраден для поэта, он растворен в природе и не противостоит миру. Как лучи солнца тают в вечернем сумраке, сливаясь с меркнущей природой, так человек угасает и все же остается жить в воспоминаниях. Поэт запечатлел краткий миг согласия в природе, когда «все тихо» и «слит с прохладой растений фимиам». Но эта гармония возможна лишь в умирании, когда «последняя в реке блестящая струя с потухшим небом угасает».

Он открыл для русской поэзии лирический пейзаж — изображение природы, которое не столько рисует реальную картину, сколько отражает душевное состояние, настроение лирического героя, его переживания, мысли и чувства. Именно такой пейзаж рисуется в первой оригинальной элегии Жуковского «Вечер» (1806). Покой природы, замирающей в вечерней тишине, отраден для поэта, он растворен в природе и не противостоит миру. Как лучи солнца тают в вечернем сумраке, сливаясь с меркнущей природой, так человек угасает и все же остается жить в воспоминаниях. Поэт запечатлел краткий миг согласия в природе, когда «все тихо» и «слит с прохладой растений фимиам». Но эта гармония возможна лишь в умирании, когда «последняя в реке блестящая струя с потухшим небом угасает».

Такова позиция элегического, созерцательного романтизма, которую отражает поэзия Жуковского. Одним из наиболее ярких художественных выражений его романтической философии является стихотворение «Море» (1822). Рисуя морской пейзаж, поэт постоянно проводит сопоставление мира природного и человеческого. Особенность этого стихотворения в том, что одушевляются не отдельные части пейзажа, а море само становится живым существом. Композиция стихотворения позволяет автору создать особый сюжет — движение, развитие состояния души моря. Оказывается, она подобна человеческой душе, где соединяются мрак и свет, добро и зло, радость и горе. Человек, как море, тянется к свету, к небу, но, подобно морю, остается в земной неволе («Обманчив твоей неподвижности вид»). Так раскрывается для лирического героя стихотворения тайна моря — смятенье, спрятанное в «бездне покойной».

Особенность этого стихотворения в том, что одушевляются не отдельные части пейзажа, а море само становится живым существом. Композиция стихотворения позволяет автору создать особый сюжет — движение, развитие состояния души моря. Оказывается, она подобна человеческой душе, где соединяются мрак и свет, добро и зло, радость и горе. Человек, как море, тянется к свету, к небу, но, подобно морю, остается в земной неволе («Обманчив твоей неподвижности вид»). Так раскрывается для лирического героя стихотворения тайна моря — смятенье, спрятанное в «бездне покойной».

Но остается смятенье самого поэта, стоящего перед неразрешимой загадкой бытия, тайной мироздания. Зная о противоречиях и несовершенстве окружающего мира, он не ропщет, поскольку душа поэта стремится видеть не столько мир реальный, в котором «бездна слез и страданий», сколько идеал, но он находится за пределами земного бытия. Обрести возвышенный идеал, «предел очарованья», можно лишь в мечтах, в воспоминаниях, в поэтическом вдохновении и в созерцании природы как земного воплощения божественного идеала («присутствие Создателя в созданье»). Отсюда и возникает столь характерное для романтизма ощущение противоречия между идеалом и действительностью, того, что «Там не будет вечно здесь».

Отсюда и возникает столь характерное для романтизма ощущение противоречия между идеалом и действительностью, того, что «Там не будет вечно здесь».

Ах! Не с нами обитает Гений чистой красоты;

Лишь порой он навещает Нас с небесной высоты.

(«Лалла Рук»)

Отзвуки мира иного, небесного («Того») лишь на мгновение попадают сюда — в мир земной — и «здесь» их может уловить и запечатлеть в своих произведениях поэт. Прежде всего, это попытка открыть тайну мира — в жизни природы и в жизни людей. Она скрыта за «таинственным покрывалом» от простого, невнимательного взгляда, но может приоткрыться для человека, наделенного особыми способностями. Этот человек и есть романтик — художник, поэт, музыкант, с помощью своего творчества перекидывающий мост из жизни обычной, земной к той, что скрыта, находится в мире ином — возвышенном и прекрасном, где- то на небе, где обитает божество и осуществляются мечты. Звуки того мира так прекрасны, что в земном языке трудно подобрать слова, чтобы их выразить. А потому Жуковский ищет новый язык, способный выразить «невыразимое». Это язык символов, то есть слов-знаков, за которыми скрывается тайна мира иного. Недаром поэтический язык Жуковского оказывается очень музыкален — ведь романтики считали, что именно через музыку ближе всего можно подойти к тайне мира, буквально услышать ее и почувствовать. Такого мелодизма стиха до Жуковского русская поэзия еще не знала. И все же «очарованное Там» остается недостижимым на земле, «невыразимым» для земной поэзии. Отсюда чувства тоски, утраты, разочарования, столь характерные для элегического героя поэзии Жуковского. Такова философия романтизма, которую впервые в русской литературе воплотил Жуковский («Невыразимое», «Мотылек и цветы», «Лалла Рук»),

А потому Жуковский ищет новый язык, способный выразить «невыразимое». Это язык символов, то есть слов-знаков, за которыми скрывается тайна мира иного. Недаром поэтический язык Жуковского оказывается очень музыкален — ведь романтики считали, что именно через музыку ближе всего можно подойти к тайне мира, буквально услышать ее и почувствовать. Такого мелодизма стиха до Жуковского русская поэзия еще не знала. И все же «очарованное Там» остается недостижимым на земле, «невыразимым» для земной поэзии. Отсюда чувства тоски, утраты, разочарования, столь характерные для элегического героя поэзии Жуковского. Такова философия романтизма, которую впервые в русской литературе воплотил Жуковский («Невыразимое», «Мотылек и цветы», «Лалла Рук»),

Для выражения этой романтической философии используются особые художественные средства. Романтическая поэтика Жуковского основана на создании романтических символов (образы «Гения чистой красоты», «таинственного посетителя», «мотылька»), разработке мотивов «тайны», «вечности», «полета», использовании эмоциональных эпитетов («животворящий луч», «безмолвное море»), особой музыкальной интонации. Слово в его поэзии, не теряя своего предметного значения, обретает многозначность, разнообразные ассоциативные связи. Логике и рационализму классицизма противопоставлялась свобода поэтического выражения чувств, иногда даже пугавшая современников. Им казалось невозможным, например, такое словосочетание: «душа полна прохладной тишиной». Но по пути, проложенному Жуковским, стала развиваться затем одна из важнейших ветвей русской поэзии, связанная с творчеством Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока.

Слово в его поэзии, не теряя своего предметного значения, обретает многозначность, разнообразные ассоциативные связи. Логике и рационализму классицизма противопоставлялась свобода поэтического выражения чувств, иногда даже пугавшая современников. Им казалось невозможным, например, такое словосочетание: «душа полна прохладной тишиной». Но по пути, проложенному Жуковским, стала развиваться затем одна из важнейших ветвей русской поэзии, связанная с творчеством Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока.

Велико значение и Жуковского-переводчика. Он открыл для русского читателя произведения Гете и Шиллера, Байрона и В. Скотта, ему принадлежат переводы «Одиссеи» Гомера и индийского эпоса «Рустем и Забар», первый стихотворный перевод «Слова о полку Игореве».

На этой странице искали :

- романтизм жуковского

- жуковский один из ярких представителей русского романтизма

- жуковский романтизм

- жуковский основоположник русского романтизма

- в а жуковский один из ярких представителей русского романтизма

Романтизм в творчестве В.

А. Жуковского.

А. Жуковского.Родоначальником русского романтизма принято считать В. А. Жуковского (1783–1852). Уже в первые годы XIX века он приобретает известность как поэт, воспевающий светлые чувствования — любовь, дружбу, мечтательные душевные порывы. «Эпоха Жуковского» в русском литературном романтизме заканчивается вместе с 20-ми годами XIX века, но значение его творчества непреходяще. Помимо поэтического наследия поэта, большой заслугой Жуковского являются его достижения в области русского стихосложения. В этом отношении он может считаться одним из зачинателей новой, национальной школы русской литературы. Белинский справедливо заметил, что «без Жуковского мы не имели бы Пушкина». Главой раннего романтизма явл. Жуковский. В советском литературоведении Ж часто объявляли консервативным поэтом, поэтому лит-ра долго не оценивала такое яркое явл-е, как Ж. Личность Ж нашла свое выр-е в книге Веселовского «Поэзия чувства и сердечного выражения». Для Ж были хар-ны: близость к императорскому двору, был учителем рус.

Но они сумели сохранить самое главное – нравственное достоинство человека. И юноша выраж-т этим людям глубокое сочувствие. «Вечер»

1806г. – сосредоточена вокруг темы воспоминания о недавнем прошлом. Поэт размышляет о молодости, скорбит о друге, о своей трагич-й любви. Поэт вслушивается в вечер, он наблюдает, как меняется мир вокруг, когда садится солнце, открывает связь м/у человеком и природой. Тишина природы ассоциируется с тишиной души. Наступает момент душевной гармонии. Поэт чувствует приход вдохновения.. Человек становится глав. объектом творч-ва Ж, а гуманизм – определяющим его принципом.

Но они сумели сохранить самое главное – нравственное достоинство человека. И юноша выраж-т этим людям глубокое сочувствие. «Вечер»

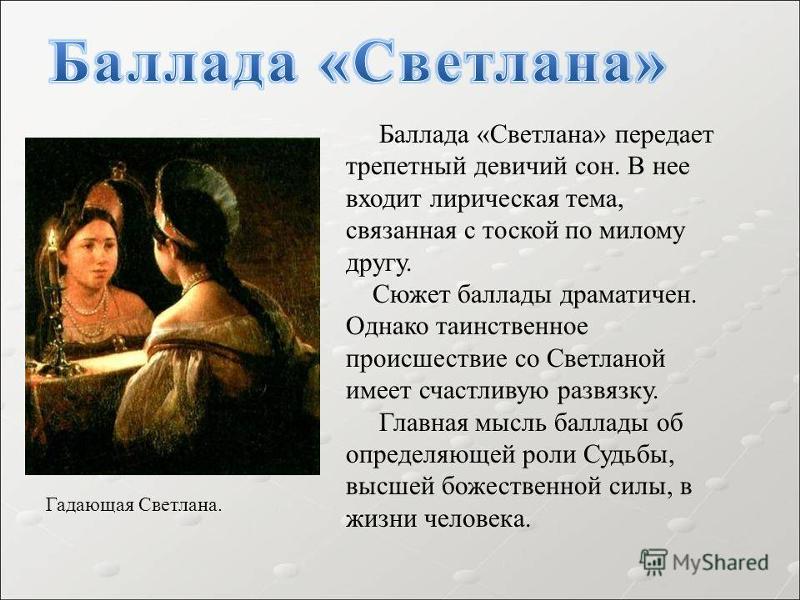

1806г. – сосредоточена вокруг темы воспоминания о недавнем прошлом. Поэт размышляет о молодости, скорбит о друге, о своей трагич-й любви. Поэт вслушивается в вечер, он наблюдает, как меняется мир вокруг, когда садится солнце, открывает связь м/у человеком и природой. Тишина природы ассоциируется с тишиной души. Наступает момент душевной гармонии. Поэт чувствует приход вдохновения.. Человек становится глав. объектом творч-ва Ж, а гуманизм – определяющим его принципом. Переход Ж на позиции романтизма наиболее отчетливо сказался в жанре баллады – это лироэпич. жанр, преимущественно онтологического философского содерж-я. Баллада сосредоточ. на постижении скрытого, сакрального смысла бытия. Романтизм, в отличие от сентиментализма, уходит в сферу фантастики, пытается понять человека и мир в их пограничном состоянии, на стыке земного и божественного.

В 1819г. Ж создает свой литератур. манифест «Невыразимое». Идеалистич-й характер этого стих-я в духе Шеллинга несомненен. Ж идет вслед за Шеллингом, понимая поэзию как самую универс-ю форму человеческого искусства. Художнику открывается сразу всё, такова природа его таланта. Здесь чел. = Богу. Ж ставит перед собой важнейший вопрос: что явл-ся важнейшим предметом истинного искусства? Истинным предметом искусства явл-ся не окружающий мир в его гармонии, совершенстве. У романтиков есть лишь 1 мир – мир чувств. выразить душевный мир человека в слове невозможно, но Ж делает попытку выразить невыразимое, и поэтому он совершает в рус. поэзии эстетический переворот. Слово должно утратить вещественность, однозначность, оно должно обрести многозначность, многоассоциативность. Слово должно звучать как музыка.

Художнику открывается сразу всё, такова природа его таланта. Здесь чел. = Богу. Ж ставит перед собой важнейший вопрос: что явл-ся важнейшим предметом истинного искусства? Истинным предметом искусства явл-ся не окружающий мир в его гармонии, совершенстве. У романтиков есть лишь 1 мир – мир чувств. выразить душевный мир человека в слове невозможно, но Ж делает попытку выразить невыразимое, и поэтому он совершает в рус. поэзии эстетический переворот. Слово должно утратить вещественность, однозначность, оно должно обрести многозначность, многоассоциативность. Слово должно звучать как музыка.

Большое место в его творчестве занимали лирические образы родной природы. Жуковский стал создателем в русской поэзии национального лирического пейзажа. В одном из ранних своих стихотворений элегии «Вечер» поэт так воспроизводил скромную картину родного края:Все тихо: рощи спят; в окрестности покой,Простершись на траве под ивой наклоненной, внимаю, как журчит, сливался с рекой,Поток, кустами осененный. Чуть слышно над ручьем колышется тростник,Глас петела вдали уснувши будит селы.В траве коростыля я слышу дикий крик… Эта любовь к изображению русской жизни, национальных традиций и обрядов, легенд и сказаний выразится и в ряде последующих произведений Жуковского. В 1808 году им было создано поэтическое произведение, баллада «Людмила». Хотя сюжет ее был заимствован из сочинения немецкого поэта Бютера, тем не менее Жуковский переносит действие баллады в Россию, изображая русскую жизнь конца XVIII века. Фантастическому сюжету баллады присущи все характерные для романтических произведений такого рода черты: возвращение пропавшего жениха, полночная поездка его с Людмилой, сопровождаемая вереницей таинственных видений, которые «с поздним месяца восходом Легким светлым хороводом В цепь воздушную свились. Вот за ними понеслись.Вот поют воздушны лики: Будто в листьях повилики Вьется легкий ветерок, Будто плещет ручеек». После «Людмилы» им были созданы баллады «Громобой» (1810), «Светлана» (1808–1812).

Чуть слышно над ручьем колышется тростник,Глас петела вдали уснувши будит селы.В траве коростыля я слышу дикий крик… Эта любовь к изображению русской жизни, национальных традиций и обрядов, легенд и сказаний выразится и в ряде последующих произведений Жуковского. В 1808 году им было создано поэтическое произведение, баллада «Людмила». Хотя сюжет ее был заимствован из сочинения немецкого поэта Бютера, тем не менее Жуковский переносит действие баллады в Россию, изображая русскую жизнь конца XVIII века. Фантастическому сюжету баллады присущи все характерные для романтических произведений такого рода черты: возвращение пропавшего жениха, полночная поездка его с Людмилой, сопровождаемая вереницей таинственных видений, которые «с поздним месяца восходом Легким светлым хороводом В цепь воздушную свились. Вот за ними понеслись.Вот поют воздушны лики: Будто в листьях повилики Вьется легкий ветерок, Будто плещет ручеек». После «Людмилы» им были созданы баллады «Громобой» (1810), «Светлана» (1808–1812).

Меланхолические настроения, близкие самому Жуковскому, окрашивают большинство его творений. Они усиливаются сознанием неверности житейских благ, предчувствием утрат. Решение общественных и индивидуальных проблем поэт пытается найти этическим путем. Основная тема его баллад — преступление и наказание. Жуковский обличал низменные страсти человека — эгоизм, жадность, честолюбие. Он считал, что преступление совершается тогда, когда человек не сумел обуздать эти страсти и забыл свой нравственный долг.Так, Варвик — герой одноименной баллады — захватил престол, погубив законного наследника, своего племянника. Жадный епископ Гаттон («Божий суд над епископом») не дает хлеба голодающему народу. Наказаниями за преступления в балладах Жуковского являются или муки совести, или — в тех случаях, когда раскаяние не наступает, — судьей человеческих преступлений становится природа. Природа в балладах Жуковского всегда справедлива, и она часто осуществляет возмездие: так, река Авон, в которой был утоплен маленький престолонаследник, выходит из берегов, и в ее яростных волнах тонет преступный Варвик; жадного епископа Гаттона загрызли мыши, которые расплодились в его полных амбарах.

Меланхолические настроения, близкие самому Жуковскому, окрашивают большинство его творений. Они усиливаются сознанием неверности житейских благ, предчувствием утрат. Решение общественных и индивидуальных проблем поэт пытается найти этическим путем. Основная тема его баллад — преступление и наказание. Жуковский обличал низменные страсти человека — эгоизм, жадность, честолюбие. Он считал, что преступление совершается тогда, когда человек не сумел обуздать эти страсти и забыл свой нравственный долг.Так, Варвик — герой одноименной баллады — захватил престол, погубив законного наследника, своего племянника. Жадный епископ Гаттон («Божий суд над епископом») не дает хлеба голодающему народу. Наказаниями за преступления в балладах Жуковского являются или муки совести, или — в тех случаях, когда раскаяние не наступает, — судьей человеческих преступлений становится природа. Природа в балладах Жуковского всегда справедлива, и она часто осуществляет возмездие: так, река Авон, в которой был утоплен маленький престолонаследник, выходит из берегов, и в ее яростных волнах тонет преступный Варвик; жадного епископа Гаттона загрызли мыши, которые расплодились в его полных амбарах.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Реферат

Романтизм в творчестве В.А. Жуковского.

От 250 руб

Контрольная работа

Романтизм в творчестве В.А. Жуковского.

От 250 руб

Курсовая работа

Романтизм в творчестве В.А. Жуковского.

От 700 руб

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Рецензия: Лорен Г.

Лейтон, «Эзотерическая традиция в русской романтической литературе: декабризм и масонство»

Лейтон, «Эзотерическая традиция в русской романтической литературе: декабризм и масонство»Рецензия: Лорен Г. Лейтон, «Эзотерическая традиция в русской романтической литературе: декабризм и масонство»

Лорен Г. Лейтон. «Эзотерическая традиция в русской романтической литературе: декабризм и масонство». University Park: Pennsylvania State University Press, 1994. viii, 224 pp.

Задача, которую ставит перед собой автор, вдвойне трудна, хотя и весьма интригующая. Мало того, что изучаемые литературные тексты в некотором смысле закодированы, но их расшифровка зависит от источников и традиций, которые сами по себе могут быть загадочными, неясными, герметичными. Расшифровка здесь распространяется на масонские знаки и ритуалы через календарологию, нумерологию, кардиологию, каббалу и т. д. Вся область исследования является пугающей, особенно для тех исследователей, которые придерживаются эмпирического склада ума.

Несмотря на то, что некоторые выносливые ученые в том или ином аспекте (чаще всего в отношении Пушкина и нумерологии) решали эту проблему, общего обзора, равно как и посвященного именно русскому романтизму, не было.

Великолепная книга Лорен Дж. Лейтон является большим достижением в этом смысле, и по ряду очень веских причин. Во-первых, он дает краткий и полезный — и благословенно ясный — обзор эзотеризма в целом. Затем он делает то же самое для масонства (и его предшествующих проявлений), просеивая различные противоречивые традиции и выделяя те черты, которые характерны именно для русского масонства. В результате получается своего рода удобный путеводитель для тех, кто не склонен отваживаться на море эзотерики.

Установлены ориентиры, автор применяет их к критическому осмыслению некоторых романтических стихотворений, в частности Жуковского. Главный его пример — образ Жуковского «Звезда надежды», заимствованный из масонской символики.

Дело здесь не в сложных взаимоотношениях масонства и декабризма, а в косвенном общении декабристов и им сочувствующих посредством «эзопического языка», и именно того, что зависело от масонских символов и условностей. Когда они используются для создания (или получения) художественного текста, автор сужает определение слова для описания явления: тауматургия. Тауматургическая функция «Звезды надежды» прослеживается в поэзии Жуковского, и там, где можно было бы ожидать ряд подобных примеров, вместо этого происходит разветвление единственного центрального на ряд ассоциаций — Дружба, Провидение, Вдохновение, Память. . Они, в свою очередь, разветвляются на дальнейшие ассоциации, воспринимаемые как «единая символическая система». Эта «система» лежит в основе романтической эстетики Жуковского, по мнению автора, и распространяется на эстетику поэтов-декабристов и им сочувствующих.

Тауматургическая функция «Звезды надежды» прослеживается в поэзии Жуковского, и там, где можно было бы ожидать ряд подобных примеров, вместо этого происходит разветвление единственного центрального на ряд ассоциаций — Дружба, Провидение, Вдохновение, Память. . Они, в свою очередь, разветвляются на дальнейшие ассоциации, воспринимаемые как «единая символическая система». Эта «система» лежит в основе романтической эстетики Жуковского, по мнению автора, и распространяется на эстетику поэтов-декабристов и им сочувствующих.

Особый интерес в главе о Рылееве представляет краткий, но убедительный очерк характера Рылеева в связи с его политическими взглядами в целом и его проукраинской позицией в частности. В связи с последним в центре внимания автора находится историческая стихотворная повесть Рылеева « Войнаровский », опирающаяся на тему Мазепы (стихотворение Пушкина отчасти было откликом на « Войнаровский »).

На совсем другом уровне весьма интересен разговор о дружбе будущего декабриста Рылеева и Бестужева и о значении этой дружбы для поэмы. Связи между масонством, двумя друзьями и веселым декабристским движением осуществляются через центральные масонские образы и их вариации (например, дружба и доверие, Звезда Надежды, самоотречение, мученичество, любовь к смерти).

Связи между масонством, двумя друзьями и веселым декабристским движением осуществляются через центральные масонские образы и их вариации (например, дружба и доверие, Звезда Надежды, самоотречение, мученичество, любовь к смерти).

Если стихотворение Рылеева предвещает поражение восстания декабристов, то Бестужев пересказывает эту историю в своей повести в прозе «Фрегат надежды». Это аллегория роли Бестужева в восстании и после него, причем не без попытки оправдать или хотя бы справиться с собственными действиями. Есть целый скрытый подтекст, предназначенный, как поясняет автор, для современников Бестужева, обладающих знаниями для его расшифровки (календарология, нумерология, каббалистика).

Именно этот уровень, конечно, имеет самое непосредственное отношение к тезису книги, и именно здесь автор иногда, кажется, заходит слишком далеко. В таких случаях это действительно вопрос индивидуального внимания, а поскольку так много научных исследований впечатляют, так много остроумных аргументов и так часто ошеломляющих выводов, что мы склонны соглашаться с автором в тех областях, которые могут быть быть лишь в какой-то степени спекулятивным.