Вопрос 2. Древнерусский город, развитие ремесла и торговли.

Вопросы к модульному контролю История Украины №2

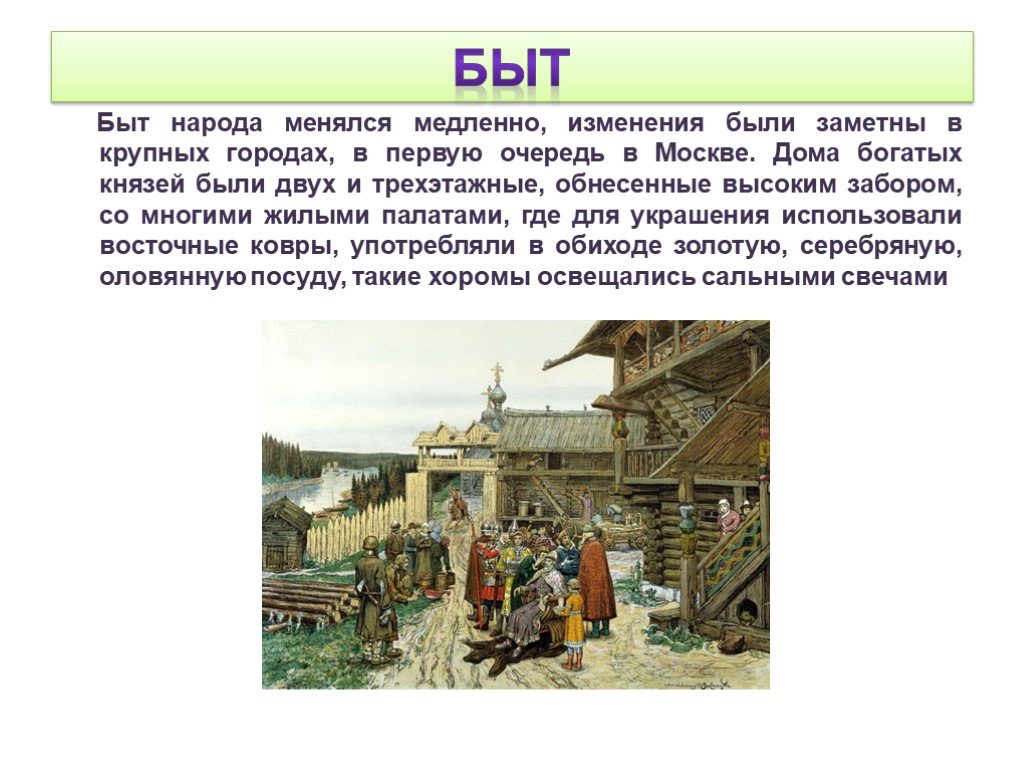

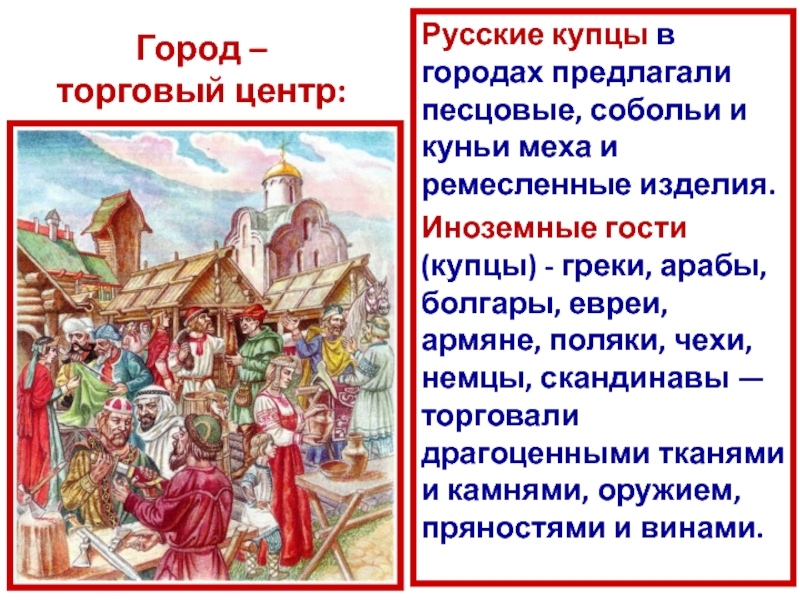

Древнерусские

города — постоянные поселения восточных

славян, сформировавшиеся как

торгово-ремесленные центры, культовые

центры, защитные крепости, либо княжеские

резиденции. Другой разновидностью

городских поселений были погосты —

пункты для сбора дани, полюдья, посредством

которых великокняжеская власть закрепляла

за собой подвластные племенные территории.

Ныне вместо «древнерусских» принят

термин средневековые города Руси или

города средневековой Руси, а истоки

отечественного градостроительства на

землях России ведутся от античных

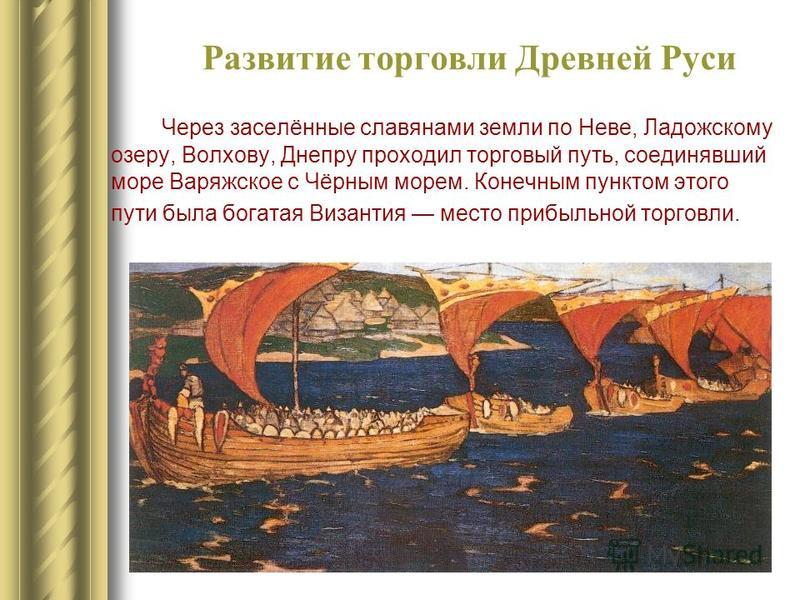

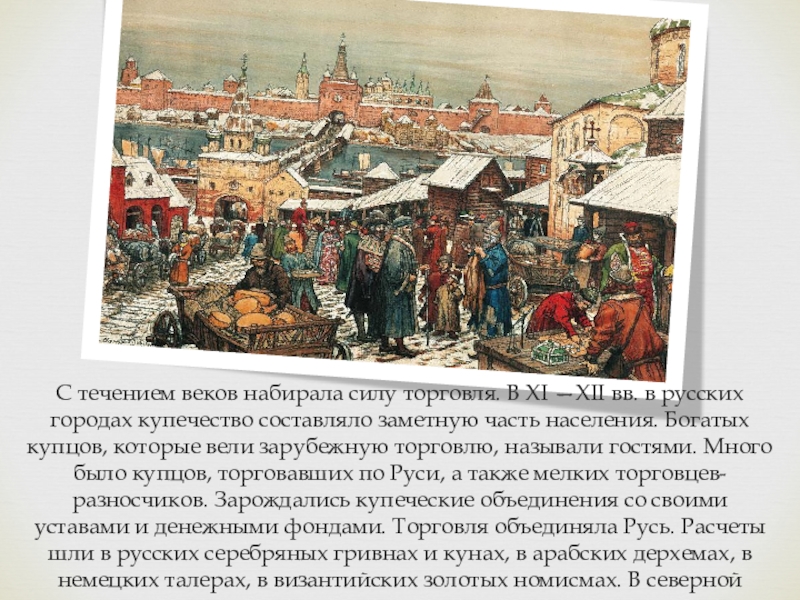

городов Приазовья. История торговли

Киевской Руси делится на два периода.

В первый период (9-11 века) усиливается

роль арабов, крепче становятся связи с

Византией и Хазарией. Кроме транзитных

товаров, идущих с арабского востока и

по пути «из варяг в греки», Киевская

Русь экспортировала много мехов, рабов,

воск, мёд, лён, полотно, серебряные

изделия.

Вопрос 7. Основные этнические группы населения на современной территории Украины во 2 – 5

В первые века нашей эры перемещение племен охватило территорию Юго-Восточной Европы, особенно район Северного Причерноморья, лежавший на пути кочевников, переселявшихся с востока.

По

составу населения в тот период современную

территорию Украины

можно

разделить на две области — северную и

южную.

Вопрос 12. Галицкое княжество в 12 – 13вв. Король Данило 1.

Галицкое княжество,

русское княжество, занимавшее

северо-восточные склоны Карпатских

гор. Галицкие земли, вошедшие в X в.

Из летописи не

видно даже, чтобы Галич платил определенную

дань; Даниил был обязан только помогать

татарам войсками. Лишь спустя несколько

лет после татарского нашествия Даниил

поехал в орду на поклон. Там его приняли

с большим почетом, чем других князей.

От него потребовали только сдачи татарам

нескольких крепостей и вспомогательных

войск в случае войны. Как ни легка была,

сравнительно, зависимость Галича от

татар, но все же Даниил тяготился ею, и

целью его деятельности сделалось

освобождение от татар. Чтобы обезопасить

свою страну, Даниил усердно принялся

укреплять города. Татары сначала не

обращали на это внимания, но когда Даниил

стал вести себя по отношению к ним

вызывающим образом, то вновь назначенный

татарский темник Бурундай явился во

главе большой орды и потребовал у Даниила

срытия крепостей и вспомогательных

войск против союзной ему Литвы. Даниил

должен был подчиниться. Скоро внутренние

неурядицы отвлекли внимание татар, и

они оставили Галич в покое. Только южная

часть владений Даниила отошла от него

вследствие нашествия татар: жители

Понизья предпочли подчиниться

непосредственно татарам.

Из летописи не

видно даже, чтобы Галич платил определенную

дань; Даниил был обязан только помогать

татарам войсками. Лишь спустя несколько

лет после татарского нашествия Даниил

поехал в орду на поклон. Там его приняли

с большим почетом, чем других князей.

От него потребовали только сдачи татарам

нескольких крепостей и вспомогательных

войск в случае войны. Как ни легка была,

сравнительно, зависимость Галича от

татар, но все же Даниил тяготился ею, и

целью его деятельности сделалось

освобождение от татар. Чтобы обезопасить

свою страну, Даниил усердно принялся

укреплять города. Татары сначала не

обращали на это внимания, но когда Даниил

стал вести себя по отношению к ним

вызывающим образом, то вновь назначенный

татарский темник Бурундай явился во

главе большой орды и потребовал у Даниила

срытия крепостей и вспомогательных

войск против союзной ему Литвы. Даниил

должен был подчиниться. Скоро внутренние

неурядицы отвлекли внимание татар, и

они оставили Галич в покое. Только южная

часть владений Даниила отошла от него

вследствие нашествия татар: жители

Понизья предпочли подчиниться

непосредственно татарам.

Официальный портал государственных органов Псковской области

История Пскова – это жизнь военного, торгового и ремесленного города. На протяжении XVI-XVII вв. Псков был одним из самых богатых городов Московской Руси.

Под защитой псковских укреплений селился торговый и ремесленный люд. Город был полон активной жизни, здесь соединялись пути многих торговых и ремесленных традиций, мастеров и купцов. Они снабжали жителей города и Псковской земли своими изделиями и привозными товарами, которых не могло дать натуральное хозяйство.

Главной причиной быстрого развития города было отделение ремесла от сельского хозяйства: сельское население кормило жителей города и посада, получая от них взамен орудия труда и предметы быта. Но на специфике развития города отразилось его существование как пограничного.

Как и везде, развитие проходило в несколько этапов. Уже в Х-ХII вв. Псков был достаточно крупный центр торговли. Для этого периода характерно развитие растениеводства, в частности, выращивание льна, который был и объектом торговли, и сырьем для производства тканых изделий. Во Пскове всегда придавали особое значение производству и обработке льна.

Для XIII — XIV веков характерны кузнечные, кожевенные, гончарные ремесла, ткачество, зарождение псковской школы архитектуры и живописи. Изделия той поры просты, строги и лаконичны по форме.

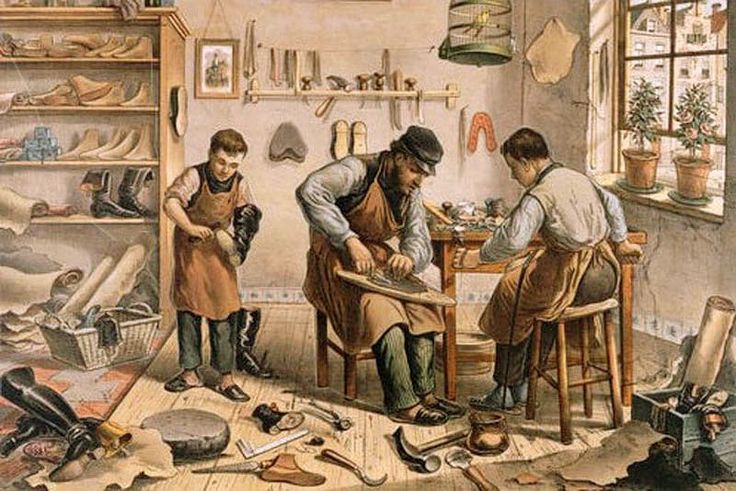

XV — XVII века можно назвать «золотым веком» Псковской земли, развития ремесел и торговли. Для начала этого периода характерно укрепление самостоятельности Пскова и окружающих его земель. Бурно развиваются торговля, ремесла, растет город. Совершенствуется мастерство каменщиков, кузнецов. Среди ремесленников того времени можно отметить также: литейщиков, замочников, сапожников, рукавичников, шляпников, рыбников, гончаров и многих других. Летопись отмечает, что в Пскове в это время среди прочего торговали железными и гончарными изделиями, серебряными вещами.

В XVI в. Псковский торг занимал обширную территорию и делился на множество рядов, их насчитывалось около сорока. Среди них были кузнецкий, сапожный, льняной, соляной, ведерный, суконный, серебряный и рукавичный. Владельцами многих лавок были сами ремесленники. В лавках же делали жестяную посуду, одежду, ножи, кошельки и т.д. В хлебных лавках торговали блинами, солодом, калачами.

В Пскове жили выдающиеся колокольные мастера, известные далеко за пределами Псковской земли, литейщики, медники, а также представители редких ремесленных специальностей — серебряники, замочники, иконники.

В 1666 году в Пскове насчитывалось 40 видов ремесел, которыми занято посадское население, в том числе серебряное мастерство, сафьянное дело, медное, кузнечное и многие другие.

Серебряное дело не получило в Пскове особенно широкого развития, серебряники занимали сравнительно скромное место среди населения посада, но их произведения также значительны и самобытны, как и памятники живописи и архитектуры Пскова. Мастерство псковских серебряников отличают своеобразные достижения, присущая им свежесть и сила орнамента, его особенности, основанные на глубоких традициях народного творчества. Изучение серебряного дела Пскова современными мастерами может дать новые темы в оформлении изделий, может способствовать созданию высокохудожественной своеобразной продукции.

Мастерство псковских серебряников отличают своеобразные достижения, присущая им свежесть и сила орнамента, его особенности, основанные на глубоких традициях народного творчества. Изучение серебряного дела Пскова современными мастерами может дать новые темы в оформлении изделий, может способствовать созданию высокохудожественной своеобразной продукции.

Большой красоты и своеобразия псковичи достигли в изготовлении различной церковной утвари и особенно блюд, для которых характерна резьба по серебру. Широта вариантов орнамента, мотивы различных сцен, обрамление бусинами, цветами, розетками, звездами, плетением и различными надписями создают исключительно выразительную, неповторимую красоту.

На протяжении всего XVI века псковские колокольники не только лили колокола для Пскова и Псковской земли, но и работали для крупнейших русских монастырей. Среди русских колоколов, сохранившихся к концу XIX — началу XX в., особенно многочисленными и наиболее древними были произведения литейщиков XVI в. Для отливки колоколов требовалось высокое мастерство и значительное количество металла, это делало колокола большой материальной и художественной ценностью, колокололитейное дело почетным ремеслом. Исследователи древнерусского искусства и ремесла неоднократно обращали внимание на своеобразные орнаменты, покрывающие псковские колокола, отмечали их специфичность и характерность. Орнаменты и рельефы колоколов XVI в. исключительно разнообразны и могут быть в настоящее время использованы в других различных видах прикладного искусства (роспись по дереву, на гончарных, шерстяных, тканых изделиях).

Для отливки колоколов требовалось высокое мастерство и значительное количество металла, это делало колокола большой материальной и художественной ценностью, колокололитейное дело почетным ремеслом. Исследователи древнерусского искусства и ремесла неоднократно обращали внимание на своеобразные орнаменты, покрывающие псковские колокола, отмечали их специфичность и характерность. Орнаменты и рельефы колоколов XVI в. исключительно разнообразны и могут быть в настоящее время использованы в других различных видах прикладного искусства (роспись по дереву, на гончарных, шерстяных, тканых изделиях).

В XVIII — начале XIX века роль Пскова уменьшается из-за строительства Петербурга. Псков становится как бы «пригородом» растущего города. Многие ремесленники, работные люди переселяются в Петербург на новые земли.

Для XIX — начала XX веков характерно развитие различных видов ткачества, вязания, плетения, а также всех видов ремесел, характерных для натурального крестьянского хозяйства.

Первые земские попытки к изучению кустарных промыслов в Псковской Губернии относятся к 1896 г. , когда был создан Псковский Губернский Кустарный комитет. После первых исследований можно было судить только лишь о существовании тех или иных промысловых гнезд в губернии.

, когда был создан Псковский Губернский Кустарный комитет. После первых исследований можно было судить только лишь о существовании тех или иных промысловых гнезд в губернии.

При более поздних исследованиях, наряду с подворной регистрацией промысловых занятий отдельных членов семьи, собирались и краткие сведения, касающиеся истории возникновения промысла и его технических и экономических условий.

Произведенной в 1912 г. переписью в губернии было насчитано около 150 разновидностей кустарничества.

Из них наиболее распространенными были лесные, производства барок, саней, телег, бондарный промысел, изготовление корзин, гончарный промысел. Также были распространены столярный промысел, валяльный промысел, промыслы по механической обработке дерева, ткачество, сете-вязальный промысел и др.

Всеми кустарными промыслами в губернии было занято около 7000 крестьянских хозяйств, что составляло 4% всех хозяйств губернии. Кустарные промыслы служили подспорьем для крестьян: около 5% населения таким образом зарабатывали дополнительные средства для семьи.

Кустарные промыслы в Псковской губернии были распространены далеко не равномерно. Более распространенные производства были сгруппированы густыми пятнами или гнездами в немногих местах. Причинами, вызывавшими такую группировку кустарничества, были условия, благоприятствовавшие развитию тех или иных промыслов, к которым можно отнести наличие сырья, его дешевизна и легкие условия приобретения, существование рынков сбыта и путей сообщения. Остальные производства были рассеяны по всей губернии.

Кустарные хозяйства Псковской губернии, прежде всего, были земледельческими. И хотя по степени земельного обеспечения кустари находились в одинаковых условиях с остальными хозяйствами той же местности, семьи кустарных дворов были мощнее, сильнее остальных хозяйств, не занимающихся кустарными промыслами. Являясь выражением наиболее прочной оседлости населения, кустарничество создавало наиболее прочную обстановку сельского хозяйства. Некустарные хозяйства оказывались более расшатанными и были вынуждены прибегать к побочным, главным образом, внедомашним и отхожим заработкам, хотя для крестьян они были невыгодными. По причине недостаточной грамотности крестьян, в крупных городах на их долю оставался исключительно труд чернорабочих. Это явление вносило развал в местную сельскохозяйственную жизнь и вызывало со стороны земств стремление удержать население от ухода на случайные заработки в города. Следствием этого были мероприятия, обеспечивающие развитие местной сельской промышленности.

По причине недостаточной грамотности крестьян, в крупных городах на их долю оставался исключительно труд чернорабочих. Это явление вносило развал в местную сельскохозяйственную жизнь и вызывало со стороны земств стремление удержать население от ухода на случайные заработки в города. Следствием этого были мероприятия, обеспечивающие развитие местной сельской промышленности.

При таких условиях кустарные промыслы для Псковской губернии приобретали особо большое значение. Местным кустарным комитетам ставилась задача способствовать развитию кустарничества, поддерживать всеми мерами те промыслы, которые пустили глубокие корни и имели все подходящие условия развития, продукция которых имела массовый спрос. Но в начале века организованная помощь в виде кооперативов или земского содействия для заготовки сырья, облегчения кредита, рациональной постановки сбыта была в зачаточной форме. Кустарничество стояло на низкой ступени технического развития и удовлетворяло лишь местные потребности.

Кустарные промыслы в Псковской губернии развивались неравномерно. Одни промыслы угасали, другие бурно развивались. Огромное влияние на развитие кустарных промыслов оказал технический прогресс: многие кустарные производства заменили промышленными. В Псковской губернии не было художественных промыслов, поставленных на промышленную основу.

Одни промыслы угасали, другие бурно развивались. Огромное влияние на развитие кустарных промыслов оказал технический прогресс: многие кустарные производства заменили промышленными. В Псковской губернии не было художественных промыслов, поставленных на промышленную основу.

Изготавливались преимущественно изделия для домашнего обихода. Но такие широко распространенные в качестве домашнего занятия женские ремесла, как ткачество, вышивка, вязание, кружевоплетение, лоскутное шитье, несли в себе большую художественную и смысловую нагрузку.

Стремление человека украсить свою одежду, жилье лежит в основе народного искусства. Местные жители всегда заботливо украшали предметы домашнего обихода, будь то незатейливый наличник на окне, прялка, глиняная чашка или кованая решетка. Материалом для творчества служило все, что их окружало: камень, глина, ткань. Самые простые предметы жители Псковского края старались сделать нарядными, внести праздничность в повседневность.

Умение украсить вещь, мастерство отделки непрерывно совершенствуются и передаются из поколения в поколение.

Древняя Русь: ремесла, их виды, развитие

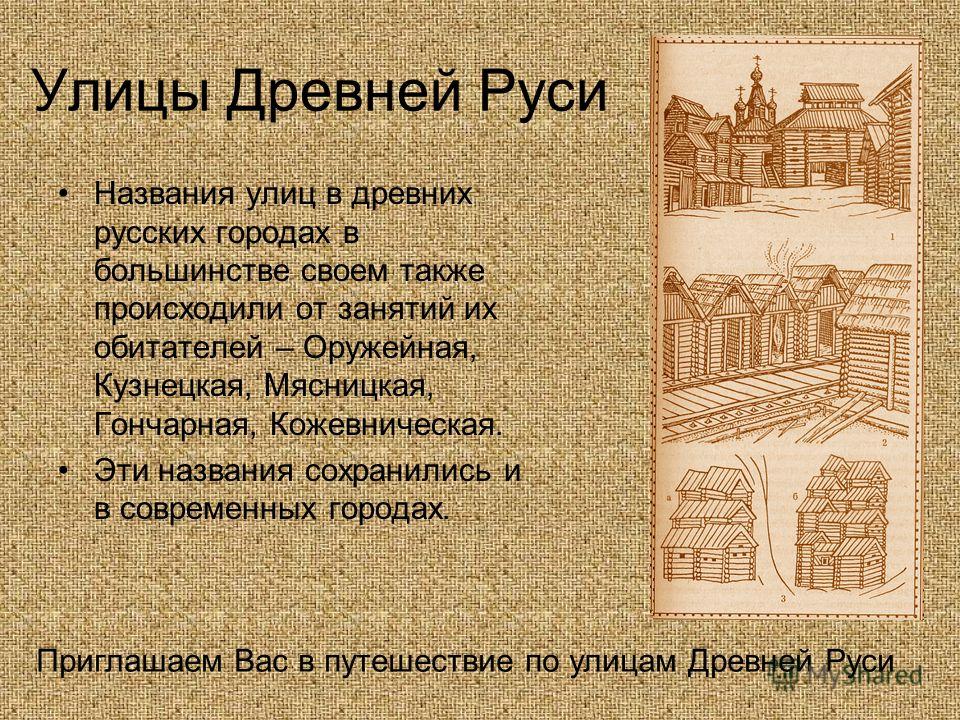

Разрушение общинно-родовых отношений и появление специалистов по узким отраслям — именно такие изменения характерны для Древней Руси в VIII-IX веках. Ремесла приводят к возникновению городов, отрывая часть населения от работы на земле. Это связано с появлением первых специалистов — мастеров по отдельным видам ремесел, которые были сосредоточены в племенных центрах-городах.

Города — Ремесленные центры

Строить город старались так, чтобы его географическое положение позволяло максимально вести торговлю и в то же время успешно защищаться от врагов. Например, в месте слияния двух рек или вокруг холма. В городах поселились и представители власти. Поэтому их хорошо охраняли. Постепенно, с развитием ремесел, города стали представлять собой не просто военные укрепления, а превратились в торговые центры.

В центре города находился Кремль, в котором поселился князь. Эта часть была возобновлена крепостной стеной и обнесена земляным валом. Кроме того, вокруг копают глубокие рытья, которые наполняются водой. Все эти меры предосторожности были необходимы для защиты их от врагов. Вне Кремля находились слободы ремесленников, так называемые слободы. Эта часть города называлась землей. Во многих поселениях эта часть также была обнесена оборонительной стеной.

Кроме того, вокруг копают глубокие рытья, которые наполняются водой. Все эти меры предосторожности были необходимы для защиты их от врагов. Вне Кремля находились слободы ремесленников, так называемые слободы. Эта часть города называлась землей. Во многих поселениях эта часть также была обнесена оборонительной стеной.

Жизнь в городах кипела, ремесленники создавали свои товары, активно развивались ремесла и торговля Древней Руси. К двенадцатому веку насчитывалось более шестидесяти ремесленных специальностей. Мастера специализировались на изготовлении предметов одежды, утвари, инструментов, в которых нуждалась Древняя Русь. Ремесла Древней Руси развивались стремительно и стремительно. В поселениях жили и работали талантливые профессионалы разных специальностей: мастера кузнечного, ювелирного, гончарного дела, сапожники, портные, ткачи, камнерезы, представители других ремесел. Руки этих мастеров создавали экономическое богатство и силу древнерусского государства, его высокую материальную и духовную культуру.

Без железа — никуда

Первооткрыватели-профессионалы были кузнецами. Их дело стало одним из важнейших направлений, на которые делились ремесла Древней Руси в IX и XII веках. Это произведение упоминается в народном эпосе и фольклоре: былины, легенды и сказки, где кузнец всегда является образцом силы, мужества и добра. В то время железо получали путем выплавки из болотной руды. Добывали его в межсезонье, сушили и затем доставляли в мастерские, где в специальных печах плавили. Значит, это был металл. Современные археологи при раскопках древнерусских городов нередко находили шлаки, представляющие собой отходы процесса выплавки металлов, и энергично выкованные куски железных масс. В остатках кузнечных мастерских обнаружены сохранившиеся части печей и топок, возле которых в свое время работали ремесленники.

Есть дело кузнеца: товары для солдат и крестьян

С освоением производства металлов начинается новый виток развития торговли, который страна, ранее не известная как натуральное хозяйство, получила начал развиваться. Ремесла Древней Руси, в частности кузнечное дело, имели ярко выраженную практическую направленность. Изделия, произведенные кузнецами, были востребованы всеми. Им нужны были воины, которые заказывали оружие — наконечники стрел, боевые топоры, сабли, копья, мечи — и защитное одеяние — кольчужные доспехи и шлемы. Производство оружия достигло в Древней Руси особого уровня мастерства, которое можно назвать настоящим искусством. Уникальные доспехи были найдены в погребениях и некрополях Киева, Чернигова и других городов.

Ремесла Древней Руси, в частности кузнечное дело, имели ярко выраженную практическую направленность. Изделия, произведенные кузнецами, были востребованы всеми. Им нужны были воины, которые заказывали оружие — наконечники стрел, боевые топоры, сабли, копья, мечи — и защитное одеяние — кольчужные доспехи и шлемы. Производство оружия достигло в Древней Руси особого уровня мастерства, которое можно назвать настоящим искусством. Уникальные доспехи были найдены в погребениях и некрополях Киева, Чернигова и других городов.

Кованые орудия труда были необходимы земледельцам: без железных кос, серпов, сошников, лопат невозможно было представить возделывание земель. В любом хозяйстве требовались иглы, ножи, пилы, замки, ключи и другие предметы быта, изготовленные в кузнице талантливыми мастерами. Находки в виде захоронений мастеров кузнечного дела свидетельствовали о том, что даже в могилы кузнецы присылали свои инструменты — молотки и наковальни, долота и клещи.

Историки считают, что в XI веке Древней Руси было известно более 150 видов металлических изделий. Ремесла Древней Руси играли важную роль в развитии торговли между поселениями.

Ремесла Древней Руси играли важную роль в развитии торговли между поселениями.

Мастерство создания украшений

Мастера-кузнецы иногда занимаются мелкой работой, создавая маленькие шедевры — украшения. Постепенно ювелирное дело выделилось в отдельную отрасль. Так возникло ювелирное ремесло в Древней Руси. Русские мастера настолько хорошо владели техникой изготовления украшений, что могли только удивляться, как им это удавалось. Дошедшие до нашего времени искусные вещи — амулеты из бронзы, подвески, пряжки, серьги и ожерелья — поражают тонкостью исполнения. Украшения создавались в технике зерен, при этом поверх них напаивался узор, основу которого составляло множество металлических шариков. Еще одним способом изготовления украшений была филигрань. Эта техника характерна тем, что рисунок создавался тонкой проволокой, которая припаивалась к поверхности металла, образовавшиеся зазоры заполнялись эмалью разных цветов. Они овладели ювелирным и фигурным литьем, а также технически требовательным подвижным искусством, когда на черном фоне размещался узор из серебряных пластин. До наших дней дошли изящные изделия со вставками золотом и серебром в железо и медь. Такие сложные приемы показывают, насколько высокого достиг уровень мастерства в Древней Руси. Так руками древнерусских мастеров были созданы ценнейшие украшения, выполненные в технике перегородчатой эмали. Это была своеобразная марка русского ювелирного ремесла. Мастерство русских ювелиров представляло собой очень сложную технику, а их работы были распространены по всему миру и в то же время высоко ценились и пользовались большим спросом.

До наших дней дошли изящные изделия со вставками золотом и серебром в железо и медь. Такие сложные приемы показывают, насколько высокого достиг уровень мастерства в Древней Руси. Так руками древнерусских мастеров были созданы ценнейшие украшения, выполненные в технике перегородчатой эмали. Это была своеобразная марка русского ювелирного ремесла. Мастерство русских ювелиров представляло собой очень сложную технику, а их работы были распространены по всему миру и в то же время высоко ценились и пользовались большим спросом.

И везде лепили кирпичи и посуду

Гончарное ремесло Древней Руси выделилось в самостоятельную отрасль чуть позже кузнечного. Гончарный круг появился у наших предков в одиннадцатом веке. Это позволяло древним мастерам создавать прекрасные изделия. Станок был несложным, вращался с помощью ножного привода, но посуда, которую удалось создать гончарам того времени, поражает мастерством создания и разнообразием форм. Изначально гончарное дело было женским делом. Однако в литературных рукописных памятниках Киевской Руси есть упоминания только о гончарах-мужчинах.

Однако в литературных рукописных памятниках Киевской Руси есть упоминания только о гончарах-мужчинах.

Для своих изделий они использовали глину, которую специально обрабатывали, смачивая водой и активно растягивая. Наибольшим спросом из всех гончарных изделий пользовались горшки и другие сосуды, которые изготавливались разных размеров и использовались для разных целей, в них можно было наливать воду или хранить продукты, ягоды. Горшки ставили в печь и готовили пищу. Такая посуда сохранилась до наших дней.

Какие известные древние мастера?

Описание ремесел Древней Руси 9XII вв., кратко отметим, что русские славяне дохристианского периода умели делать чеканку, изготовляли керамику, владели искусством тонкой вышивки, славились мастерством изготовления эмалей. Работы киевских художников дошли до наших дней. Это уникальный образец резьбы по кости, чернения, гравировки по металлу. Древнерусские мастера стеклоделия и их изразцы были известны во всем мире.

Различные освоенные Древней Русью ремесла, но самым искусным из них была обработка дерева. Из этого материала строились хозяйственные постройки, жилища, ворота и мосты, крепости и стены. Лодки были деревянными, вся домашняя утварь была щедро украшена резьбой. Не секрет, что главным сувениром, олицетворяющим художественный промысел Древней Руси, является матрешка – красочно раскрашенная деревянная кукла с пустотой внутри. Из него одна за другой такие же красавицы, каждая чуть меньше предыдущей размером.

Из этого материала строились хозяйственные постройки, жилища, ворота и мосты, крепости и стены. Лодки были деревянными, вся домашняя утварь была щедро украшена резьбой. Не секрет, что главным сувениром, олицетворяющим художественный промысел Древней Руси, является матрешка – красочно раскрашенная деревянная кукла с пустотой внутри. Из него одна за другой такие же красавицы, каждая чуть меньше предыдущей размером.

Художественная роспись

Декоративно-прикладные промыслы Древней Руси были известны далеко за ее пределами. Издавна наши предки восхищали весь мир своим искусством живописи. Разнообразие узорных мотивов в русском орнаменте привело к возникновению различных школ и направлений этого народного промысла. Для каждого из них были характерны свои цвета и линии.

Гжель

Ярко-голубая роспись кобальтом на белом фоне фарфора получила название гжель, которое произошло от имени подмосковного предместья, где зародилось это направление. Впервые упоминается в грамоте Ивана Калиты. Сначала мастера изготавливали посуду и игрушки, позже, с развитием производства, ассортимент значительно расширился. Особой популярностью пользовались каминные изразцы. Гжельская керамика стала популярной во всем мире. Другие фрески наших предков также получили названия по местам их создания и распространения.

Сначала мастера изготавливали посуду и игрушки, позже, с развитием производства, ассортимент значительно расширился. Особой популярностью пользовались каминные изразцы. Гжельская керамика стала популярной во всем мире. Другие фрески наших предков также получили названия по местам их создания и распространения.

Яркие краски на темном фоне

Жостовская роспись — художественный промысел Древней Руси, пришедший в XVIII веке из подмосковного села с одноименным названием. Это картина маслом на подносах из металла. Узнать его легко по ярким красочным цветам, фруктам, птицам, расположенным на темном фоне. Нанесенные узоры затем покрываются специальным лаком, поэтому они имеют такой блестящий вид. Техника этой росписи довольно сложная, изображение создается в несколько этапов.

Очень жизнерадостные оттенки радуют глаз, поэтому подносы пользовались большой популярностью в России и до сих пор являются элементом декора во многих домах и учреждениях.

Палех

Палех Миниатюра прибыла из райцентра Ивановской области. Этот вид поделки представляет собой изображение лаковой посуды. Нарисованные поверх черного фона красочные фольклорные, бытовые, религиозные темы украшают шкатулки, шкатулки и другие вещи. Считается, что палехская лаковая миниатюра появилась в пятнадцатом веке, когда расцветом городов и торговли отличалась Древняя Русь. Ремесла рождались разными способами. Например, такое направление старинных промыслов, как палехская миниатюра, было создано древнерусскими иконописцами. В Палехе жили искусные художники, которые получали приглашения со всех регионов России для росписи церквей и церквей. Это они начали раскрашивать ящики всевозможными сказочными и историческими сюжетами. Все изображения написаны яркими темперными красками по черному фону.

Этот вид поделки представляет собой изображение лаковой посуды. Нарисованные поверх черного фона красочные фольклорные, бытовые, религиозные темы украшают шкатулки, шкатулки и другие вещи. Считается, что палехская лаковая миниатюра появилась в пятнадцатом веке, когда расцветом городов и торговли отличалась Древняя Русь. Ремесла рождались разными способами. Например, такое направление старинных промыслов, как палехская миниатюра, было создано древнерусскими иконописцами. В Палехе жили искусные художники, которые получали приглашения со всех регионов России для росписи церквей и церквей. Это они начали раскрашивать ящики всевозможными сказочными и историческими сюжетами. Все изображения написаны яркими темперными красками по черному фону.

Технология этого вида рукоделия достаточно сложная, процесс создания миниатюр трудоемкий и многоэтапный. Его нужно долго изучать и осваивать, но в результате обычный темный ящик превращается в уникальную по красоте вещь.

Хохлома

Еще один вид ручной росписи по дереву – хохлома, появившаяся более трехсот лет назад. Посуда и предметы быта, расписанные огненно-алыми цветами, привлекают внимание своей необычностью. Узоры, складывающиеся в красивые орнаменты, радуют глаз и в наши дни. В создании хохломских изделий есть секрет, который заключается в том, что их несколько раз покрывают лаком, после чего закаляют в печи. В результате обжига покрытие желтеет, а изделия из дерева кажутся позолоченными драгоценной утварью. Кроме того, посуда в результате такой обработки становится прочной. Его покрытие позволяет использовать хохломские чашки, миски, ложки по назначению — для хранения продуктов, для еды.

Посуда и предметы быта, расписанные огненно-алыми цветами, привлекают внимание своей необычностью. Узоры, складывающиеся в красивые орнаменты, радуют глаз и в наши дни. В создании хохломских изделий есть секрет, который заключается в том, что их несколько раз покрывают лаком, после чего закаляют в печи. В результате обжига покрытие желтеет, а изделия из дерева кажутся позолоченными драгоценной утварью. Кроме того, посуда в результате такой обработки становится прочной. Его покрытие позволяет использовать хохломские чашки, миски, ложки по назначению — для хранения продуктов, для еды.

Связка картин

Лубок — еще один вид народного творчества, представляющий ремесла Древней Руси. Это упражнение заключалось в создании отпечатка на бумаге с помощью деревянного клише. Такие народные картины были распространены на ярмарках еще в семнадцатом веке и до начала двадцатого века были самым распространенным и массовым видом русского изобразительного искусства. Сюжеты, отображаемые лубком, весьма разнообразны: религиозные и нравоучительные темы, народные былины и сказки, исторические и медицинские сведения, которые всегда сопровождались небольшим текстом, который мог носить поучительный или юмористический характер и рассказывал об обычаях и быте своего времени с мудрость, присущая людям.

Ремесла Древней Руси 18 век: Русский самовар

Мы гордимся мастерством наших русских мастеров. Сегодня их работы можно увидеть не только в музеях, но и у себя дома. Некоторые виды ремесел в Древней Руси были особенно популярны. Например, по всей нашей стране и по сей день встречается тульский самовар. В восемнадцатом веке насчитывалось более двухсот различных видов этих изделий. Ныне в городе Тула есть даже музей самоваров.

Кто были первые мастера, которыми так славилась Древняя Русь? Поделки, к сожалению, не сохранили имен своих создателей. Но у нас говорят вещи, дошедшие до нас из глубины веков. Среди них есть уникальные раритетные предметы и домашняя утварь, но в каждом изделии чувствуется мастерство и опыт древнерусского мастера.

Древние города ждут чудес

Вокруг Москвы есть цепь городов, которые составляют ядро того, что называют «Древней Русью». Эти города Северо-Востока России отражают концепцию «истинно русских» и со времен Советского Союза привлекают как иностранцев, так и отечественных путешественников.

Часть 1

Углич

Ввиду известной проблемы, существующей в мире и начинающейся на букву «С», у всех путешественников был альтернативный план. Одни устремились к морю, а другие решили насладиться красотами страны в не столь отдаленных местах и отправились в путешествие по русским городам «Средней России».

Уже несколько раз побывав в удивительном Суздале – настоящей «шкатулке с драгоценностями» и раскрученном в России и за рубежом туристическом объекте – мы отправились в другие города Золотого кольца России с намерением посетить как можно больше мест всего за несколько дней.

Первой остановкой был Углич.

Что все знают об Угличе, что первое приходит на ум любому русскому человеку? Конечно, убийство царевича (сына царя) Дмитрия (Димитрия), трагедия «Борис Годунов» (спасибо Александру Пушкину и урокам в русской гимназии). И только потом наступает вторая важная вещь, великая русская река Волга, которая так богата рыбой. Для иностранного путешественника вполне возможно, что это всего лишь старинный русский город. Хотя «Бориса Годунова», конечно, читают не только в России…

Что вы, путешественник, можете увидеть сегодня в Угличе? Образ убитого царевича, младшего сына Ивана Грозного и Марии Нагая, был широко популяризирован в России в конце XVI — начале XVII веков. В то время этот мальчик, князь Углицкий (Угличский), был канонизирован и стал одним из самых почитаемых русских святых. Церковь Димитрия-на-Крови построена (1681 г.) на месте убийства царского сына.

Теперь о нем в Угличе можно услышать только во время экскурсий по Кремлю. Вы можете заказать экскурсию и Вам в общих словах расскажут об истории города и бережно хранимых памятниках Угличского кремля, Государственного историко-архитектурного художественного музея. Вам также многое расскажут о Цесаревиче. К сожалению, путеводители обычно упоминают его историю «между прочим». Никакой специальной экспозиции, никакого отдельного рассказа или фильма, ничего особенного о нем… Только бронзовая скульптура мальчика работы Александра Рукавишникова, появившаяся в Угличе в 2015 году.

Вы можете заказать экскурсию и Вам в общих словах расскажут об истории города и бережно хранимых памятниках Угличского кремля, Государственного историко-архитектурного художественного музея. Вам также многое расскажут о Цесаревиче. К сожалению, путеводители обычно упоминают его историю «между прочим». Никакой специальной экспозиции, никакого отдельного рассказа или фильма, ничего особенного о нем… Только бронзовая скульптура мальчика работы Александра Рукавишникова, появившаяся в Угличе в 2015 году.

В Угличском кремле хранится также «ссыльный» набат, которым сторож Спасского собора Максим Кузнецов и вдовствующий священник Федот били тревогу при убийстве царевича. После беспорядков, последовавших за тревогой, колокольчик был «казнен», отрезав у колокольчика язычок, и «сослан» в Сибирь; через триста лет он вернулся в Углич. Эта история действительно интересна? Да, это; и многое — почти все, что связано с Древней Русью — увлекательнее «Игры престолов». Но, к сожалению, за исключением некоторых произведений, история Древней Руси в нашей стране особо не описывается, хотя и могла бы стать основой для настоящих блокбастеров. Между тем, у Бориса Годунова это не так. Ведь что касается Углича, то Александр Пушкин сделал для города все, что мог, и композитор Модест Мусоргский, а также целая плеяда постановщиков опер и кино. А как же Углич? Для города убийство царского сына могло быть тем же, чем истории о Шерлоке Холмсе для Лондона. Но этого еще не было.

Но, к сожалению, за исключением некоторых произведений, история Древней Руси в нашей стране особо не описывается, хотя и могла бы стать основой для настоящих блокбастеров. Между тем, у Бориса Годунова это не так. Ведь что касается Углича, то Александр Пушкин сделал для города все, что мог, и композитор Модест Мусоргский, а также целая плеяда постановщиков опер и кино. А как же Углич? Для города убийство царского сына могло быть тем же, чем истории о Шерлоке Холмсе для Лондона. Но этого еще не было.

За исключением прекрасно сохранившейся территории Угличского кремля (теперь это музей) и городских монастырей (сохранившихся благодаря Русской православной церкви), посетители не могут в полной мере насладиться уникальными домами в тогдашних торговых кварталах, которые еще здесь сохранились, благодаря Бог. Хотя исторический центр Углича сохранился, пятиэтажки соседствуют с домами петровской эпохи. Старинные купеческие усадьбы из последних сил ждут лучших времен, а ведь некоторые из них могли бы стать памятниками русской архитектуры. Они здесь, совсем рядом, всего в квартале от пристани теплоходов и Кремля, и из них можно сделать музеи, сувенирные лавки или отели. Если бы их отреставрировали, город был бы действительно прекрасным, туристический бизнес набрал бы обороты и, вероятно, дал бы работу огромному количеству людей, в том числе и молодежи, которая сейчас собирается по вечерам возле своих машин у древних храмов, чтобы послушать мошеннические песни, которые звучат громко через широко открытые двери автомобиля. А пока остается только надеяться, что А. Пушкин со своим «Борисом Годуновым» опередит и еще есть время ввести историю убитого Дмитрия в туристический контекст, и что Углич, наконец, сможет рассказать об этой трагедии в русской истории.

Они здесь, совсем рядом, всего в квартале от пристани теплоходов и Кремля, и из них можно сделать музеи, сувенирные лавки или отели. Если бы их отреставрировали, город был бы действительно прекрасным, туристический бизнес набрал бы обороты и, вероятно, дал бы работу огромному количеству людей, в том числе и молодежи, которая сейчас собирается по вечерам возле своих машин у древних храмов, чтобы послушать мошеннические песни, которые звучат громко через широко открытые двери автомобиля. А пока остается только надеяться, что А. Пушкин со своим «Борисом Годуновым» опередит и еще есть время ввести историю убитого Дмитрия в туристический контекст, и что Углич, наконец, сможет рассказать об этой трагедии в русской истории.

А как же Волга, спросите вы. Ничего особенного… Яхт-клуба нет. Есть причал и небольшие лодки. Нет речного сообщения с соседними городами, имеющими туристические достопримечательности. В местных ресторанах можно найти только местные блюда из судака.