Советский космический корабль «Восток». Досье

11 апреля 2016, 16:24

55-летие полета Гагарина

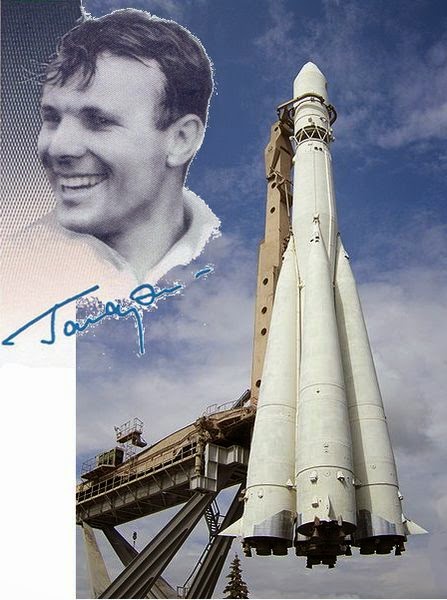

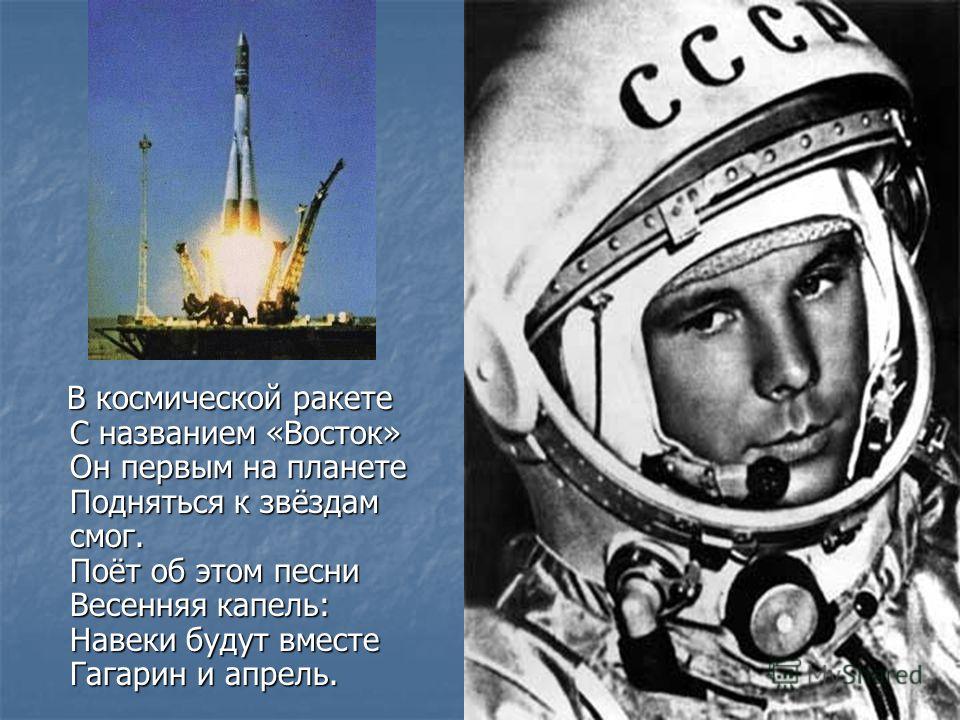

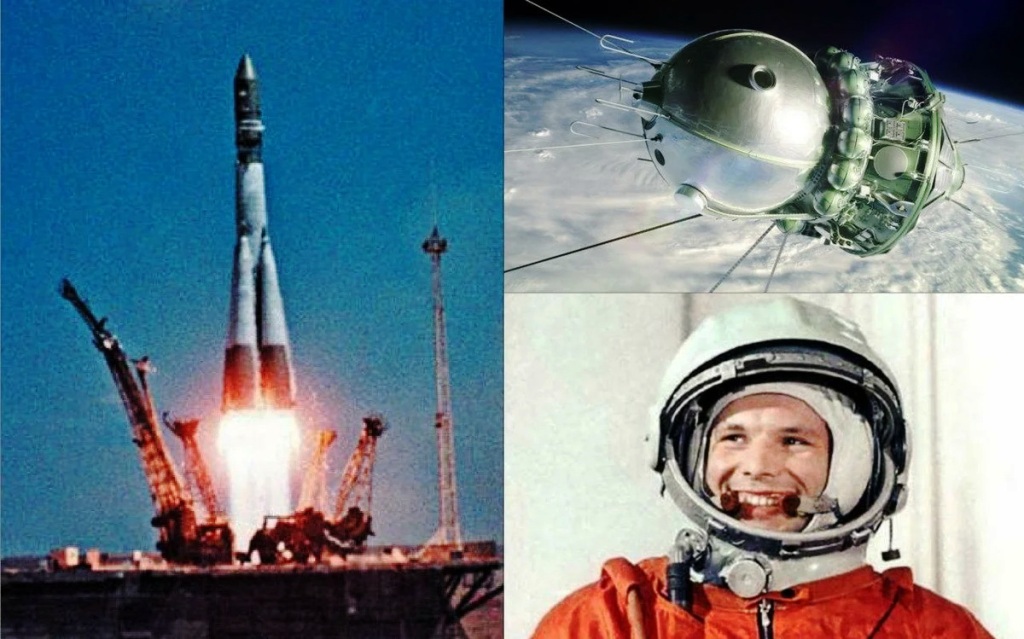

ТАСС-ДОСЬЕ /Инна Климачева/. 12 апреля 2016 г. исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос. Этот исторический полет совершил гражданин СССР Юрий Гагарин. Стартовав с космодрома Байконур на корабле-спутнике «Восток», космонавт провел в космосе 108 минут и благополучно вернулся на Землю.

«Восток» — первый в мире пилотируемый космический корабль. Создан в СССР для полетов на околоземной орбите.

История проекта

22 мая 1959 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, которым предусматривалось разработать и осуществить запуск корабля-спутника для выполнения полета человека в космос. Головной организацией по проекту назначено ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия» им. С.П. Королева) во главе с главным конструктором Сергеем Королевым.

Одним из основных разработчиков корабля был начальник сектора проектного отдела Константин Феоктистов (впоследствии космонавт), система управления корабля была разработана под руководством заместителя главного конструктора Бориса Чертока, система ориентации создана конструкторами Борисом Раушенбахом и Виктором Легостаевым.

Было создано две версии корабля, получившие обозначение: 1К (экспериментальный беспилотный вариант) и 3КА (предназначенный для пилотируемых полетов). Кроме того, на базе экспериментального варианта был разработан автоматический спутник-разведчик — 2К.

Всего в программе по подготовке полета человека в космос, получившей название «Восток», было задействовано более 100 организаций.

Характеристики

«Восток» представлял собой корабль-спутник, то есть, в отличие от современных космических кораблей, он не мог выполнять орбитальные маневры.

Длина корабля — 4,3 м, максимальный диаметр — 2,43 м, стартовая масса — 4 т 725 кг. Рассчитан на одного члена экипажа и продолжительность полета до 10 суток.

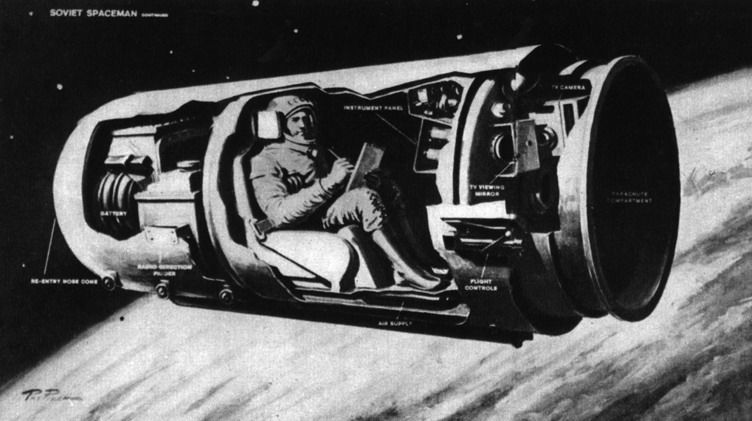

Состоял из двух отсеков — спускаемого аппарата сферической формы (объем — 5,2 куб. м) для размещения космонавта и конического приборно-агрегатного отсека (3 куб. м) с аппаратурой и оборудованием основных систем корабля, а также тормозной двигательной установкой.

Был оснащен системами автоматического и ручного управления, автоматической ориентации на Солнце и ручной — на Землю, жизнеобеспечения, терморегулирования. Снабжен радиотелеметрической аппаратурой для контроля состояния человека и систем корабля. В кабине корабля были установлены две телевизионные камеры для наблюдения за космонавтом. Двусторонняя радиотелефонная связь с Землей осуществлялась посредством аппаратуры, работающей в ультракоротковолновом и коротковолновом диапазонах. Некоторые основные системы были дублированы для надежности.

Герметичный спускаемый аппарат (СА) имел три иллюминатора: один технологический и два с отделяемыми при помощи пиротехнических устройств крышками для катапультирования кресла с космонавтом и выбрасывания парашюта СА.

В целях безопасности космонавт во время всего полета находился в скафандре. На случай разгерметизации кабины в скафандре был запас кислорода на четыре часа, он обеспечивал защиту космонавта при катапультировании кресла на высоте до 10 км. Скафандр СК-1 и кресло были созданы опытным заводом номер 918 (ныне Научно-производственное предприятие «Звезда» им. академика Г.И. Северина, пос. Томилино Московской обл.).

Скафандр СК-1 и кресло были созданы опытным заводом номер 918 (ныне Научно-производственное предприятие «Звезда» им. академика Г.И. Северина, пос. Томилино Московской обл.).

При выведении на орбиту корабль закрывался сбрасываемым головным обтекателем, имевшим люк для аварийного катапультирования космонавта. После полета спускаемый аппарат возвращался на Землю по баллистической траектории. На семикилометровой высоте осуществлялось катапультирование, затем космонавт в скафандре отделялся от кресла и самостоятельно спускался на парашюте. Кроме того, предусматривалась возможность приземления СА с космонавтом на борту (без катапультирования).

Запуски

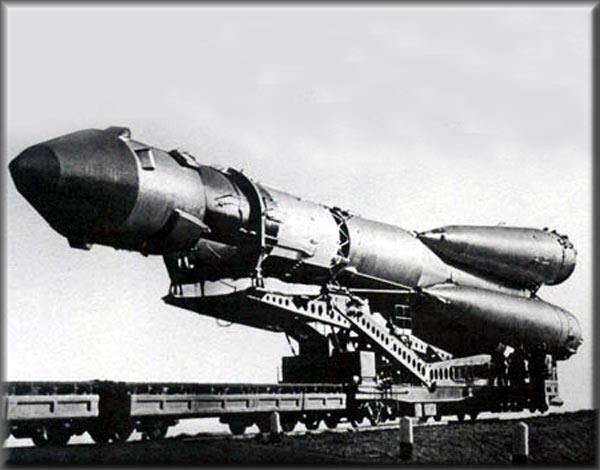

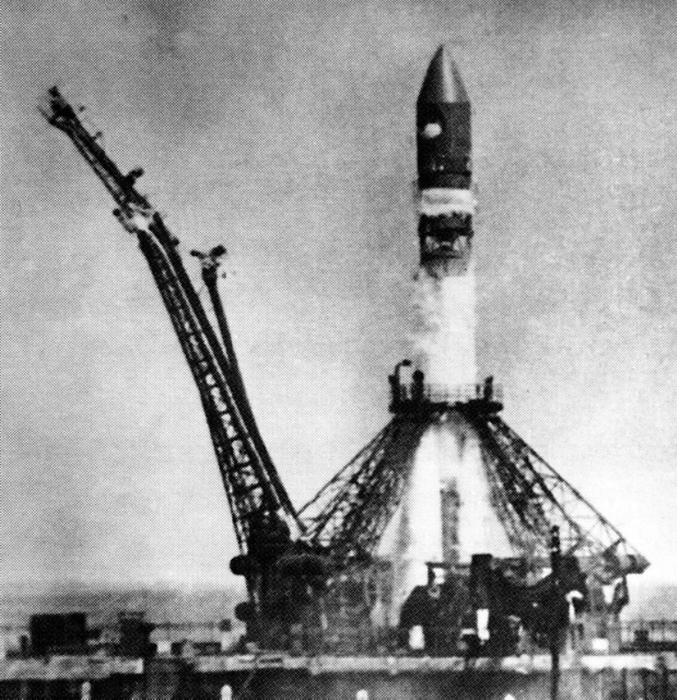

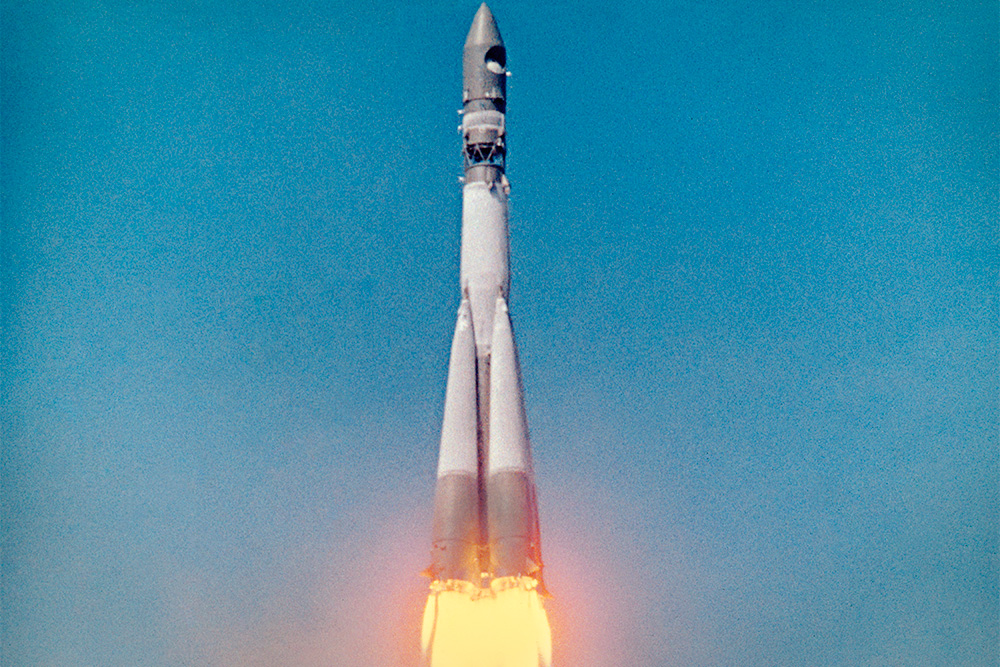

Запуски кораблей «Восток» осуществлялись с космодрома Байконур с помощью одноименной ракеты-носителя.

На первом этапе проводились беспилотные запуски, в том числе с животными на борту. Экспериментальным кораблям присваивалось название «Спутник». Первый запуск состоялся 15 мая. 19 августа на корабле-спутнике совершили успешный полет собаки Белка и Стрелка.

Первый корабль, предназначенный для пилотируемых полетов (3КА), стартовал 9 марта 1961 г., в его спускаемом аппарате в контейнере находилась собака Чернушка, а в катапультируемом кресле — манекен человека. Программа полета была выполнена: СА с собакой успешно приземлился, а манекен был штатно катапультирован. Следом за ним, 25 марта, был проведен второй аналогичный запуск с собакой Звездочкой на борту. Животные полностью проделали путь, который предстоял первому космонавту Юрию Гагарину: взлет, один виток вокруг Земли и посадка.

30 марта 1961 г. в записке в ЦК КПСС, подписанной заместителем председателя Совета министров (СМ) СССР Дмитрием Устиновым и руководителями ведомств, ответственным за ракетно-космическую технику, предлагалось в сообщениях ТАСС называть пилотируемый корабль «Востоком» (по документам: «Восток-3КА»).

12 апреля 1961 г. Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток» совершил полет продолжительностью 108 минут (1 час 48 минут) и благополучно вернулся на Землю.

После него на кораблях «Восток» летали: Герман Титов (1961), Андриян Николаев и Павел Попович (1962; первый групповой полет двух космических кораблей — «Восток-3» и «Восток-4»), Валерий Быковский (1963; самый длительный полет на кораблях этого типа — почти 5 суток) и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (1963).

Всего было запущено 13 кораблей «Восток»: 6 пилотируемых и 7 беспилотных (в том числе 5 экспериментальных запусков — два удачных, один аварийный, два нештатных).

Ракета-носитель «Восток»

Ракета-носитель использовалась для запусков первых автоматических лунных станций, пилотируемых кораблей-спутников («Восток»), различных искусственных спутников.

Старт проекту был дан постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20 марта 1958 г., которым предусматривалось создание ракеты космического назначения на базе двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-7 («семерка», индекс 8К71) с добавлением блока 3-й ступени.

Работы по ракете вел разработчик «семерки», ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия» им. С.П. Королева) под руководством главного конструктора Сергея Королева.

С.П. Королева) под руководством главного конструктора Сергея Королева.

Эскизный проект третьей ступени МБР Р-7, получившей обозначение «блок Е», был выпущен в том же 1958 г. Ракете-носителю было дано обозначение 8К72К. Ракета-носитель имела три ступени. Ее длина составляла 38,2 м, диаметр — 10,3 м, стартовая масса — около 287 т.

Двигатели всех ступеней использовали в качестве топлива керосин и жидкий кислород. Систему управления блока Е разработал НИИ-885 (ныне Научно-производственный центр автоматики и приборостроения им. академика Н.А. Пилюгина, Москва) под руководством Николая Пилюгина.

Могла выводить в космос полезный груз массой до 4,5 т.

Запуски ракеты-носителя осуществлялись с космодрома Байконур. Первые испытательные запуски проводились в рамках лунной программы.

Впервые ракета стартовала 23 сентября 1958 г. с лунной станцией Е1, однако запуск закончился аварией на 87-й секунде полета (причина — возникновение возрастающих продольных колебаний). Следующие два старта были также аварийными. Успехом увенчался четвертый запуск 2 января 1959 г. с автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-1». В том же году ракетой благополучно были выведены в космос АМС «Луна-2» и «Луна-3».

Успехом увенчался четвертый запуск 2 января 1959 г. с автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-1». В том же году ракетой благополучно были выведены в космос АМС «Луна-2» и «Луна-3».

15 мая 1960 г. с помощью ракеты был запущен прототип пилотируемого корабля «Восток» — экспериментальное изделие 1К (открытое наименование — «Спутник»). Следующие запуски в 1960 г. проводились с кораблями 1К, на борту которых в специальных контейнерах находились собаки. 19 августа был запущен корабль-спутник с собаками Белкой и Стрелкой.

9 и 25 марта 1961 г. состоялось два успешных запуска с кораблями, предназначенными для пилотируемых полетов (3КА), также с собаками на борту. Животные Чернушка и Звездочка полностью проделали путь, который предстоял первому космонавту: взлет, один виток вокруг Земли и посадка.

12 апреля 1961 г. ракета-носитель вывела в космос корабль-спутник «Восток» с Юрием Гагариным.

Первая публичная демонстрация макета ракеты состоялась в 1967 г. на авиасалоне в Ле-Бурже во Франции. Тогда же впервые ракета была названа «Востоком», до этого в советской прессе ее именовали просто «сверхмощной ракетой- носителем» и т. п.

Тогда же впервые ракета была названа «Востоком», до этого в советской прессе ее именовали просто «сверхмощной ракетой- носителем» и т. п.

Всего было проведено 26 запусков ракеты «Восток» — 17 успешных, 8 аварийных и один нештатный (при запуске 22 декабря 1960 г. из-за сбоя в работе ракеты корабль-спутник с собаками совершил полет по суборбитальной траектории, животные выжили). Последний состоялся 10 июля 1964 г. с двумя научными спутниками «Электрон».

На базе ракеты «Восток» в дальнейшем были созданы другие модификации «Восток-2», «Восток-2А», «Восток-2М», которые выпускались на куйбышевском заводе «Прогресс» (ныне Ракетно-космический центр «Прогресс», Самара).

Запуски проводились как с Байконура, так и с космодрома Плесецк. С помощью ракет выводились в космос спутники серии «Космос», «Зенит», «Метеор» и др. Эксплуатация этих космических носителей завершилась в августе 1991 г. запуском ракеты «Восток-2М» с индийским спутником дистанционного зондирования Земли IRS-1B («Ай-ар-эс-1-би»).

Итоги программы

Пилотируемые полеты на кораблях «Восток» дали возможность изучить влияние условий орбитального полета на состояние и работоспособность человека, на кораблях этой серии были отработаны основные конструкции и системы, принципы строительства космических кораблей.

Им на смену пришли корабли следующего поколения — «Восход» (два пилотируемых запуска в 1964 и 1966 гг.). В 1967 г. начали эксплуатироваться пилотируемые корабли типа «Союз».

Читайте также

Космический Колумб: 55 лет полету Юрия Гагарина

Теги:

55-летие полета Гагарина

«Разулся и зашел в корабль»: полет Гагарина глазами современников

Регистрация пройдена успешно!

Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

«Разулся и зашел в корабль»:

полет Гагарина в воспоминаниях

Мария Семенова

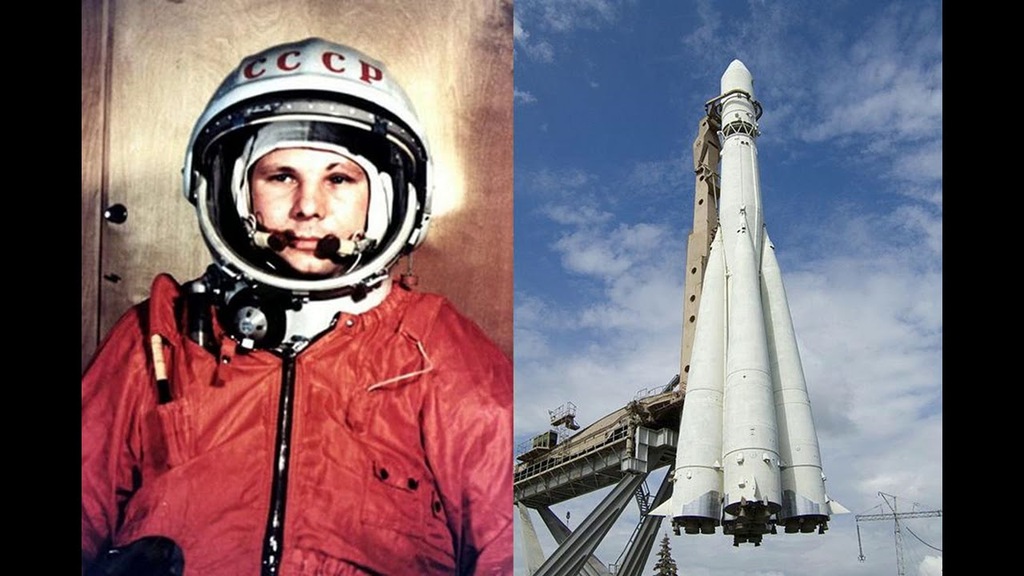

Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля «Восток-1» перед стартом. Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года

Космодром Байконур, 12 апреля 1961 года

Шестьдесят лет назад в степях Казахстана на никому не известном секретном полигоне все присутствовавшие в командном центре замерли: слушали переговоры Юрия Гагарина с руководством. «Мертвая тишина стояла», — рассказывал позже один из инженеров-испытателей.

Через час и сорок восемь минут первый космонавт приземлился около деревни Смеловка в Саратовской области. РИА Новости публикует воспоминания современников об этом историческом дне.

«А в соседней комнате — 15 солдат»

В 1955 году на маленькой, затерянной в степях Казахстана станции «Тюратам» появилась бригада строителей. Через несколько лет тут образовался поселок Ленинский, который затем превратился в город Ленинск (после 1996-го — Байконур).

Площадь В. И. Ленина в Звездограде (неофициальное название поселка Ленинского, ныне город Байконур)

Именно здесь и оборудовали первый в мире космодром (в то время он назывался ракетным полигоном), с которого 12 апреля 1961 года стартовал «Восток-1».

«Города как такового не было. Штаб, кинотеатр и столовая — в бараках. Единственное каменное здание — казарма для солдат. Шутя ее называли «Казанский вокзал», потому что теснота такая же. Все секретно, город обнесли колючей проволокой», — рассказывает инженер-испытатель Анатолий Корешков, работавший на полигоне с 1957 года.

Ветеран Байконура Виктор Кулепетов вспоминает, что по городу нельзя было пройти с фотоаппаратом: снимать можно было разве что у себя дома, на семейных торжествах. Он жил рядом с полигоном с 1957-го: его отец, получив назначение, перевез сюда семью из Новгородской области. Виктору тогда было десять лет.

Виктор Кулепетов

© Фото : из личного архива Виктора Кулепетова

«В одной комнате — пятнадцать солдат, в другой, поменьше, — мы: трое детей и родители. Младшая сестра была еще совсем маленькая. Быт сложный. Даже без холодильников. Строители делали ямы на берегу реки, загружали туда лед, закрывали его камышом или опилками и хранили все там», — говорит Кулепетов.

До Гагарина

Анатолий Корешков продолжает: в начале 1957-го на полигон привезли команду испытателей, которые развернули наземное оборудование, а весной по железной дороге из ОКБ-1 (особого конструкторского бюро) прибыла первая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 (на ее основе и сделали ракету-носитель «Восток»).

Анатолий Корешков в юности

© Фото : из личного архива Анатолия Корешкова

В мае состоялся первый пуск, но неудачный, на борту была неисправность, вспыхнул пожар, ракета упала на наших глазах — очень тяжело было смотреть на это». Корешков принимал участие и в следующем — уже успешном — старте Р-7 в конце августа 1957-го, и в выведении на орбиту первого искусственного спутника Земли. О том, что в космос могут отправить человека, Корешков догадывался: инженерам-испытателям полигона не сразу сообщили об этом.

«Хорошо запомнил день, когда услышал, что готовится запуск человека в космос. В январе 1960-го привезли корабль — мы по его компоновке и габаритам все поняли.

Врачи извлекают собак из кабины головной части геофизической ракеты на месте приземления

Четвероногие космонавты — собаки Белка и Стрелка — после полета космического корабля-спутника с подопытными животными

Врачи извлекают собак из кабины головной части геофизической ракеты на месте приземления

В июле через 19 секунд после старта из-за взрыва ракеты-носителя погибли собаки Лисичка и Чайка, в декабре не вернулись на Землю Пчелка и Мушка, а через несколько недель из-за поломки, произошедшей уже после пуска, не вышел на орбиту корабль с еще одним четвероногим экипажем — собаки, впрочем, выжили.

«Сделали паузу. А в марте объявили о запуске человека. На полигон доставили ракету, корабль с креслом. Запустили успешно, после этого прибыла еще одна такая же и отряд космонавтов. По следующему полету решали, можно отправлять человека или нет. Все прошло нормально».

«Поэтому Королев его и выбрал»

С отрядом первых космонавтов испытатели близко не общались: «Не принято было, у них своя работа, у нас — своя».

Первый отряд космонавтов на занятиях

© Фото : Роскосмос

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин во время спортивной подготовки в спортзале Звездного городка

Космонавт Юрий Гагарин перед полетом в космос. Кадр из документального фильма «Первый рейс к звездам» режиссера Игоря Гостева

Первый отряд космонавтов

© Фото : Роскосмос

Первый отряд космонавтов на занятиях

© Фото : Роскосмос

«Но вот один эпизод могу рассказать: на моих глазах было. Когда космонавты приехали на полигон, в МИК (монтажно-испытательный корпус. — Прим. ред.), Королев провел с ними небольшую беседу, потом предложил каждому заглянуть в корабль, посмотреть на то, что может стать их будущим «домом». И вот они залезают туда один за другим, никаких эмоций не проявляют.

Когда космонавты приехали на полигон, в МИК (монтажно-испытательный корпус. — Прим. ред.), Королев провел с ними небольшую беседу, потом предложил каждому заглянуть в корабль, посмотреть на то, что может стать их будущим «домом». И вот они залезают туда один за другим, никаких эмоций не проявляют.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Предполетная подготовка Юрия Гагарина

© РИА Новости

Впрочем, лидерство Гагарина не было секретом еще в январе, когда шесть первых кандидатов сдавали экзамены по управлению кораблем и теории. В итоге приняли следующую очередность: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович. Об этом писал в дневниках генерал-полковник Каманин, руководивший отбором и подготовкой отряда первых космонавтов.

«Не к добру»

Старт 12 апреля проходил очень спокойно. «Как ни странно, к кораблю практически не возникло замечаний: при других запусках их было сотни, и мы принимали меры, заменяли приборы, а в этот раз на Земле ничего не выявили — чудо просто. Единственное, когда на старте закрывали люк, не сработал контакт. Было у нас какое-то предчувствие, что это не к добру, как бы в полете чего не случилось. И действительно так и вышло», — вспоминает Анатолий Корешков.

Ключ на старт

© Фото : из личного архива Виктора Кривошеева

Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королева Юрию Гагарину перед стартом

Космонавт Юрий Гагарин в автобусе направляется на стартовую площадку космодрома Байконур, 12 апреля 1961 года

Юрий Гагарин перед полетом в космос

Ключ на старт

© Фото : из личного архива Виктора Кривошеева

Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали».

Заря 1 (Королев): «Дается зажигание…»

Кедр: «Понял: дается зажигание».

Заря 1 (Королев): «Предварительная ступень…

Промежуточная…

Главная…

Подъем!»

Кедр: «Поехали!

Шум в кабине слабо слышно. Все проходит нормально, самочувствие хорошее, настроение бодрое, все нормально».

Заря 1 (Королев): «Мы все желаем Вам доброго полета, все нормально».

Кедр: «До свидания, до скорой встречи, дорогие друзья!»

Заря 1 (Королев): «До свидания, до скорой встречи!»

Кедр: «Вибрация учащается, шум несколько нарастает. ..»

..»

«РОСКОСМОС»

«Первое, что случилось, — сбой системы радиоуправления, хотя при подготовке на старте все было нормально. Техника-то ламповая, видимо, от тряски вышла из строя», — объясняет инженер-испытатель. Система радиоуправления должна была отключить двигатель третьей ступени, но это сделал дублирующий механизм.

«В результате корабль набрал скорость больше, чем нужно, и оказался выше, чем планировали. Значит, приземлится не там, где его ждут».

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Старт корабля «Восток»

© РИА Новости

Высоту рассчитывали так, чтобы космонавт выжил даже при отказе тормозного двигателя: через семь-десять дней корабль бы сам сошел с орбиты. «Неизвестно, где бы он сел, если в океан — это могила. Самое главное — воздуха было на десять дней, а при столь высокой орбите пришлось бы крутиться двадцать, Гагарину бы не хватило кислорода.

Тогда-то и произошло главное ЧП: после того как спускаемый аппарат отделился от приборно-двигательного отсека, соединительный кабель остался состыкованным.

Научные сотрудники в здании первого Центра управления полетом в Московской области 12 апреля 1961 года рассчитывают траекторию полета Юрия Гагарина

«Обе части корабля продолжали полет в связке, кувыркаясь. Они могли столкнуться, кроме того, катапультирование было невозможно: во-первых, для этого нужен сигнал о расстыковке, во-вторых, даже если удалось бы, Гагарин бы насмерть разбился, ударившись о корабль, или стропы бы запутались. Спасло то, что при входе в плотные слои атмосферы, кабель сгорел. Если о предыдущих опасностях Гагарин мог не знать, то тут точно был в курсе. Целых десять минут так летел. Докладывал: «Разделения нет, разделения все нет». На Земле не понимали, в чем дело, помочь ничем не могли».

«Родился в рубашке»

На старте с Гагариным общались по УКВ-каналу. Переговоры слышали все в командном центре.

Академик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля «Восток» с Юрием Гагариным

«Чувствовалось, что Королев волновался, а Гагарин произносил фразы размеренно, будто сидел в тренажере. Это нас просто поражало. Королев не промахнулся, когда выбрал его первым. В командном центре стояла мертвая тишина. То, что человек находится на борту ракеты, с трудом укладывалось в голове. У меня возникла ассоциация с японскими торпедами, которые камикадзе направляли в американские корабли во время войны. Люди заведомо шли на гибель, только бы достичь цели. А еще я незадолго до этого книгу прочитал Стефана Цвейга «Звездные часы человечества». И вот действительно звездный час! У меня так стихотворение называется», — рассказывает Корешков.

В океане солнечного света,

Словно от причала — пароход,

Взмыла в небо

Соколом ракета

И ушла, сверкнув, за горизонт.

Так Гагарин,

Скрыв в душе тревогу,

Покоряя силой духа нас,

Людям в Космос

Проложил дорогу,

И пробил

Планеты Звездный час.

О том, что Гагарин успешно приземлился, Анатолий Анатольевич узнал вместе со всей страной, когда об этом сообщили по радио.

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области

Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10 часов 55 минут в районе деревни Смеловка Саратовской области

«Угодил на вспаханное поле, посадка была мягкая. Рядом — деревня. Попросил позвонить — за ним из обкома прислали машину. Сел он под Энгельсом, а ждали его в Казахстане, в районе Жезказгана. Там последующие корабли встречала спасательная команда. А он был первым и оказался предоставлен самому себе. Но повезло ему во многом, в рубашке родился», — говорит Корешков.

Рядом — деревня. Попросил позвонить — за ним из обкома прислали машину. Сел он под Энгельсом, а ждали его в Казахстане, в районе Жезказгана. Там последующие корабли встречала спасательная команда. А он был первым и оказался предоставлен самому себе. Но повезло ему во многом, в рубашке родился», — говорит Корешков.

«Хорошо, что не война»

Местные о запуске человека в космос не знали — даже в закрытом Ленинском.

В день полета Юрия Гагарина в космос москвичи раскупили все газеты

Демонстрация в день торжественной встречи героя-космонавта Юрия Гагарина в Москве

В день полета Юрия Гагарина в космос москвичи раскупили все газеты

«Двенадцатого апреля по громкоговорителям сказали: «Сейчас будет передаваться важное правительственное сообщение». Время было трудное, жили в кольце врагов. Я подумал: «Не дай бог, война», — делится воспоминаниями Виктор Кулепетов. В 1961 году ему было 14 лет. Кулепетов до сих пор не забыл: была среда. Он, как обычно, отправился в школу во вторую смену — к этому моменту новость о полете Гагарина облетела весь СССР.

В 1961 году ему было 14 лет. Кулепетов до сих пор не забыл: была среда. Он, как обычно, отправился в школу во вторую смену — к этому моменту новость о полете Гагарина облетела весь СССР.

«Началось такое ликование! На уроке литературы учительница то ли по собственной инициативе, то ли по просьбе руководства сказала: «Давайте, детки, запомним, как мы провели этот день». Девочка одна написала: «Схватила подушку и стала с ней танцевать». Событие неординарное. Мы, подростки, это чувствовали».

Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления, в окружении — поисковая команда, возглавляемая командиром ракетного дивизиона майором А. Гасиевым и местные жители

Первое выступление летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина на Центральном телевидении

Первый в мире космонавт Земли Юрий Гагарин после приземления, в окружении — поисковая команда, возглавляемая командиром ракетного дивизиона майором А. Гасиевым и местные жители

Гасиевым и местные жители

Космонавты, в том числе и Гагарин, выступали перед школьниками. «Я его видел буквально в шаге. Эта встреча навсегда осталась в моей памяти. Он меня поразил. Я думал, Юрий Алексеевич богатырского телосложения, а он был обычный человек, улыбался, интересно рассказывал. Мы, мальчишки, внимательно следили за космонавтами: в городе был «нулевой квартал», где их размещали. Мы каждого по-своему оценивали: этот хороший, не гоняет детей, эти построже. Гагарин не гонял. Он был человек открытый, не суровый», — вспоминает Виктор Николаевич.

Книга с автографом Юрия Гагарина

© Фото : из личного архива Виктора Кривошеева

Кулепетов, как и его отец, работал на космодроме. Принимал участие в запуске межпланетной станции «Луна-16» и орбитальной станции «Салют-1». Его судьбу определили впечатления того самого утра. «Это был романтический период, когда писали песни, стихотворения, книги о космосе. Я 12 апреля пришел в школьную библиотеку: «Дайте книжку о полетах!» — «Вот, возьми, Жюль Верн «Из пушки на Луну». Но я-то уже знал, что из пушки не летают. Нас всех Гагарин позвал в космос».

Но я-то уже знал, что из пушки не летают. Нас всех Гагарин позвал в космос».

Инженер-испытатель Анатолий Корешков признается: хоть он и участвовал в грандиозных космических программах, в его работе — да и в жизни тоже — не было ничего ярче, чем полет Юрия Гагарина.

08:00 12.04.2021 (обновлено: 08:04 12.04.2021)

Юрий Гагарин и Восток-1, первый человек…

Факты, которыми стоит поделиться

Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос 12 апреля 1961 года. 1 космический корабль. Он облетел Землю один раз и приземлился недалеко от российского города Саратова.

Полет Гагарина вывел Советский Союз вперед в космической гонке с Соединенными Штатами. Это также побудило президента Джона Ф. Кеннеди объявить, что НАСА высадит людей на Луну к 1970.

Почему произошел полет Юрия Гагарина

Ни одна страна никогда не запускала человека в космос, пока Советский Союз не сделал это 12 апреля 1961 года. Одноорбитальный полет Юрия Гагарина на его космическом корабле «Восток-1» открыл новую эру космических полетов и одержал ключевую победу для Советов, которые были вовлечены в борьбу за технологическое и идеологическое превосходство с Соединенными Штатами.

Одноорбитальный полет Юрия Гагарина на его космическом корабле «Восток-1» открыл новую эру космических полетов и одержал ключевую победу для Советов, которые были вовлечены в борьбу за технологическое и идеологическое превосходство с Соединенными Штатами.

После Второй мировой войны США и Советский Союз стали двумя мировыми сверхдержавами. Каждая из них представляла противоположные социальные убеждения: США — капиталистическое общество, которое обещало вознаграждать индивидуальные усилия, а Советы — социалистическое общество, которое делало упор на общие усилия.

Ядерное оружие распространялось до тех пор, пока две страны не зашли в тупик под угрозой гарантированного взаимного уничтожения. Если одна сторона начнет войну, обе, скорее всего, будут уничтожены, что приведет к глобальному опустошению.

Следующей возвышенностью стал космос. Кто бы ни контролировал космос, он не только получит теоретическое военное преимущество, но и обеспечит подразумеваемое одобрение идеологии своей страны.

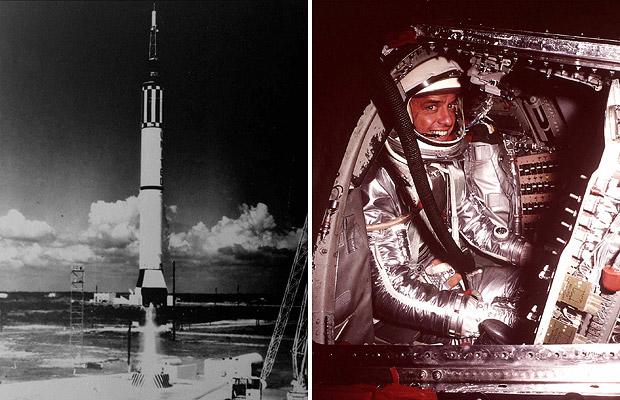

Советы первыми нанесли удар, запустив спутник, первый в мире искусственный спутник, в 1957. США ответили запуском Explorer 1 в 1958 году. Космические возможности обеих стран росли, пока они не оказались на грани запуска людей.

И снова Советы были первыми. Официально США поздравили Советский Союз со 108-минутным полетом Гагарина. Неофициально усилилось давление, чтобы соответствовать достижению. Всего пять дней спустя поддерживаемое США вторжение на коммунистическую Кубу провалилось, что еще больше поставило Соединенные Штаты в затруднительное положение. 20 апреля 1961 года президент Джон Ф. Кеннеди попросил вице-президента Линдона Джонсона доложить о состоянии космической программы и найти способ повторить достижения Советов. Кеннеди и его советники в конце концов остановились на Луне в качестве цели, и 25 мая, всего через 3 недели после того, как НАСА наконец запустило астронавта Алана Шепарда в космос во время короткого суборбитального полета, Кеннеди представил то, что впоследствии стало программой «Аполлон», во время обращения к Конгрессу:

«Я считаю, что эта нация должна посвятить себя достижению цели, прежде чем это десятилетие закончится, высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю. Ни один проект в этот период не будет более впечатляющим для человечества или более важным для дальних исследований космоса. И ни один из них не будет таким трудным или дорогим для выполнения».

Ни один проект в этот период не будет более впечатляющим для человечества или более важным для дальних исследований космоса. И ни один из них не будет таким трудным или дорогим для выполнения».

США в конце концов догнали и превзошли Советский Союз в последующей гонке на Луну. Советы добились больших успехов в своих космических программах «Салют» и «Мир», проложив путь для совместной работы России и США на Международной космической станции после распада Советского Союза в 1919 году.91.

Старт корабля «Восток-1» Юги Гагарин взлетает на борту корабля «Восток-1», чтобы начать первый в мире полет человека в космос 12 апреля 1961 года. Изображение: Роскосмос / под редакцией Планетарного общества на орбиту была выведена советской межконтинентальной баллистической ракетой Р-7, или межконтинентальной баллистической ракетой. Первоначально предназначенная для запуска ядерного оружия в Соединенных Штатах, ракета была перепрофилирована для перевозки людей. Гагарин был старшим лейтенантом советских ВВС, когда правительство выбрало его и 19других пилотов присоединиться к первой программе подготовки космонавтов. В конце концов он был выбран для полета на Востоке 1 из-за его навыков и того факта, что он был невысоким (1,57 метра или 5 футов 2 дюйма), что позволяло ему легче поместиться в его тесной капсуле.

В конце концов он был выбран для полета на Востоке 1 из-за его навыков и того факта, что он был невысоким (1,57 метра или 5 футов 2 дюйма), что позволяло ему легче поместиться в его тесной капсуле.

Восток-1 состоял из герметичной сферы шириной всего 2 метра, вместе с модулем оборудования, в котором размещалась электроника и двигатели, которые будут использоваться для возвращения корабля на Землю. В случае отказа возвращаемых двигателей Гагарин естественным образом вернулся бы в атмосферу Земли через 10 дней. Он принес с собой достаточно еды и припасов, чтобы остаться в живых, если это произойдет.

Гагарин стартовал с нынешнего космодрома Байконур в Казахстане. В этот момент место было названо Тиратамом в честь близлежащей железнодорожной станции в попытке запутать Запад в отношении точного назначения стартовой площадки. Площадка, с которой стартовал «Восток-1», теперь называется «Старт Гагарина» и до сих пор используется для пилотируемых запусков «Союзов».

«Гагарин» и «Восток-1» стартовали около полудня. Вскоре после старта космонавт лихо крикнул «Поехали!» по радио, что на английском языке примерно переводится как «Поехали!» Через несколько минут он вышел на орбиту и смог увидеть Землю через единственное окно у своих ног.

Большая часть полета была автоматизирована, хотя у Гагарина была возможность взять на себя ручное управление своим космическим кораблем в экстренной ситуации. Когда «Восток-1» готовился вернуться в атмосферу Земли, корабль, как и планировалось, выбросил свой модуль оборудования. Однако модуль не отделился полностью и остался прикрепленным к капсуле Гагарина жгутом проводов.

Дополнительный вес бросил Гагарина в штопор, в результате чего он испытал на себе 8 g силы — намного больше, чем ожидалось при обычном полете. Как обученный пилот истребителя, он мог сохранять сознание до тех пор, пока провода, удерживающие модуль оборудования, не оборвались, стабилизировав его спуск.

На высоте около 7 километров над Землей Гагарин катапультировался с корабля «Восток-1″, как и планировалось, и приземлился на парашюте. Местный фермер и его дочь наблюдали, как сферический металлический шар Востока-1 врезался в землю, а затем Гагарин плавно приземлился в своем оранжевом летном комбинезоне. Позже Гагарин вспоминал: «Когда они увидели меня в скафандре, они в страхе начали пятиться. телефон для звонка в Москву!»

Юрий Гагарин на борту корабля «Восток-1» Юрий Гагарин сидит в своей капсуле «Восток-1» перед запуском 12 апреля 1961 года.

Восток успешно приземлился

На обратном пути все выглядело хорошо до завершения 40-секундной работы тормозного двигателя, успешно инициированного в 10:25 по московскому времени. Космический корабль начал вращаться вокруг своей оси с очень большой скоростью. На протяжении десятилетий сам факт, не говоря уже о причине всего инцидента с отделением капсулы и ее приборного модуля, оставался неизвестным для широкой публики. Даже спустя полвека популярные описания аварии крайне неточны.

Космический корабль начал вращаться вокруг своей оси с очень большой скоростью. На протяжении десятилетий сам факт, не говоря уже о причине всего инцидента с отделением капсулы и ее приборного модуля, оставался неизвестным для широкой публики. Даже спустя полвека популярные описания аварии крайне неточны.

Предыдущая глава: Восток вращается вокруг Земли

Ухабистая дорога домой

Все выглядело хорошо до завершения 40-секундного включения тормозного двигателя, успешно начатого в 10:25 по московскому времени. В послеполетном отчете Гагарин написал:

.«Как только ТДУ (тормозной двигатель) отключился, произошел резкий толчок. Корабль начал вращаться вокруг своей оси с очень большой скоростью. Земля проходила во взоре (окне) сверху вниз и справа налево Скорость вращения была около 30 градусов в секунду, не меньше.

. Все вертелось. То я вижу Африку — это случилось над Африкой — то горизонт, то небо. Я едва успел оттениться от солнце, чтобы свет не слепил мне глаза. Я протянул ноги к (нижнему) окну, но не закрыл жалюзи. Я хотел сам узнать, что происходит». (230)

Гагарин, ожидал отделения спускаемого аппарата от приборного отсека через 10-12 секунд после спуска с орбиты, однако этого не произошло. Тем временем космический корабль продолжал бешено кувыркаться, приближаясь к более плотным слоям атмосферы. Несмотря на эту ситуацию, Гагарин написал, что, по его мнению, все готово для безопасной посадки:

.«По телефону сообщил, что разделения не произошло. Решил, что ситуация не чрезвычайная, кодовой системой передал ВН4, что означает «Все Нормально» (Все в порядке).» (230)

По словам Гагарина, окончательное разделение произошло в 10:35, когда корабль находился над Средиземным морем.

Сбой при торможении

На протяжении десятилетий сам факт, не говоря уже о причине всего инцидента с отделением капсулы и ее приборного модуля, оставался неизвестным широкой публике. Даже после публикации доклада Гагарина по крайней мере один участник событий отрицал какие-либо проблемы при входе в атмосферу и пытался объяснить ситуацию замешательством Гагарина относительно реального времени отделения. Однако благодаря усилиям Новости Космонавтики , и особенно его неутомимого исследователя Игоря Лисова, (232) в 2000-е годы наконец была нарисована правдоподобная картина события.

Даже после публикации доклада Гагарина по крайней мере один участник событий отрицал какие-либо проблемы при входе в атмосферу и пытался объяснить ситуацию замешательством Гагарина относительно реального времени отделения. Однако благодаря усилиям Новости Космонавтики , и особенно его неутомимого исследователя Игоря Лисова, (232) в 2000-е годы наконец была нарисована правдоподобная картина события.

Как выяснилось, единственный клапан в тормозном двигателе не смог полностью закрыться в начале работы двигателя, из-за чего часть топлива вытекла и не попала в камеру сгорания. В результате у двигателя «кончился бензин» и он отключился примерно на секунду раньше запланированного срока. Прерванный маневр замедлил космический корабль на 132 метра в секунду вместо запрограммированных 136 метров в секунду. Хотя этого было достаточно, чтобы оттолкнуть космический корабль от его орбиты к входу в атмосферу, этого, по-видимому, было недостаточно для того, чтобы «пунктуальная» система управления полетом выдала номинальную команду на отключение двигателя.

В отсутствие надлежащей команды отключения топливопроводы двигателя оставались открытыми после того, как он выработал топливо и заглох. В результате газ наддува и оставшийся окислитель продолжали выходить через главное сопло и рулевые двигатели, вызывая бешеное вращение космического корабля.

Хотя позже двигатель был отключен таймером, отсутствие тяги также заставило систему управления полетом стереть первичную последовательность разделения боеголовки и приборного модуля. К счастью, примерно через 10 минут (около 10:36 мск) разделение все-таки произошло, предположительно, в результате экстренной команды. Точный механизм, сгенерировавший эту резервную команду, обсуждался еще в 2010 году. Преобладающая теория заключалась в том, что датчики температуры, реагирующие на тепло при входе в атмосферу, вызвали разделение. (870) Однако оценки, сделанные Игорем Лиссовым, показали, что к 10:36 космический корабль мог снизиться только до высоты 150-160 километров, что, вероятно, все еще слишком высоко, чтобы датчики температуры могли вызвать разделение. (464) Таким образом, по состоянию на 2010 год этот аспект полета все еще оставался под вопросом.

(464) Таким образом, по состоянию на 2010 год этот аспект полета все еще оставался под вопросом.

Вход в атмосферу и приземление

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток-3КА №3», доставившего в космос Юрия Гагарина. Слева виден люк капсулы, справа демо-версия катапультного кресла. В нижней части основного люка хорошо видна направляющая, используемая катапультным креслом. Шкафчик для хранения можно увидеть выше. На «Востоке» было достаточно провизии для 10-дневной миссии.

Когда корабль погрузился в атмосферу, Гагарин увидел, как за его окнами появилось яркое малиновое свечение. Это сопровождалось потрескиванием слоев теплозащиты, сгорающих в жару входа в атмосферу.

Гагарин подсчитал, что на пике их перегрузки превышали 10:

«Был момент, секунд 2-3, когда данные на контрольных приборах стали расплываться. В глазах стало сереть. Я собрался и собрался.

Помогло, все как бы вернулось на свои места.» (230)

Потенциально гораздо более тревожным и неожиданным, чем перегрузки, был запах гари в салоне. К счастью, оно было очень слабым и недолгим, по воспоминаниям Гагарина после полета.

Когда перегрузка уменьшилась и капсула продолжила безопасное снижение, Гагарин приготовился катапультироваться из своего корабля. На высоте семи километров главный люк капсулы был сброшен, а через несколько секунд пилот катапультировался. Было 10:42 по московскому времени. Затем катапультное кресло Гагарина мягко оторвалось, и он остался падать на землю. Основной парашют системы ПС-6415-59 раскрылся успешно, однако запасной парашют также раскрылся позже и с некоторой задержкой раскрылся. В результате Гагарин спускался под двумя парашютами. Во время спуска с парашютом, который длился от шести до десяти минут, Гагарин с трудом открывал клапан для дыхания атмосферным воздухом. Устройство застряло под его внешним оранжевым слоем, и ему пришлось использовать зеркало, чтобы открыть клапан.

По словам Гагарина, он мягко ударился о мягкую поверхность свежевспаханной земли в чистом поле недалеко от города Энгельса. Позже его посадку определили недалеко от села Смеловка Терновского района под Саратовом. Многие источники говорят, что Гагарин приземлился в 10:55 по московскому времени (228), но, согласно послеполетному отчету от 29 мая 1961 года, опубликованному в 2011 году, спускаемый аппарат приземлился в 10:48, а пилот в 10:53 по московскому времени. Время. Их разделяло 1,5 км. (463)

17 июля 2012 года Правительство РФ объявило памятник в трех километрах юго-восточнее станции Новая Терновка в Энгельсском районе Саратовской области объектом культурного наследия федерального значения.

Операции по восстановлению после приземления

Анихаят (Анна) Тахтарова, жена местного лесника, и ее пятилетняя внучка Румия (Рита) Нурсканова, сажавшие картошку неподалеку на колхозном поле села Подгорное, примерно в 35 километрах от Саратова, Сначала они испугались, когда увидели мужчину в ярко-оранжевом костюме и шлеме, идущего к ним через поле. Однако они преодолели свои сомнения и ответили на его приветствия. Тахтарова помогла Гагарину открыть тугой замок шлема и предложила ему молока из бидона, который был с ней на обед. К ним присоединились и другие сельскохозяйственные рабочие.

Однако они преодолели свои сомнения и ответили на его приветствия. Тахтарова помогла Гагарину открыть тугой замок шлема и предложила ему молока из бидона, который был с ней на обед. К ним присоединились и другие сельскохозяйственные рабочие.

По словам командира зенитной части № 40218, которая дислоцировалась на сопке в восточной части села Подгорное, майора Ахмеда Гасиева, он услышал громкий хлопок, а его подчиненный Сопельцев сообщил ему, что видел летательный аппарат в воздухе.

По словам рядового Анатолия Пекарского, перед приземлением его подразделение было приведено в состояние повышенной боевой готовности, и незадолго до приземления офицеры предупредили солдат о готовящейся посадке космического корабля (а не о возможной цели противника). Затем солдаты услышали звуковой удар и бросились смотреть высадку. Они увидели капсулу, катапультное кресло и, наконец, космонавта, спускающегося на землю под парашютами на поле под Подгорным и примерно в двух километрах от блока.

Майор Гасиев направил две имеющиеся машины к местам посадки капсулы и катапультного кресла, однако, когда наконец засекли космонавта, им пришлось отправить трак ТМЗ, используемый для загрузки ракет в их пусковые установки.

Заместитель командира отряда Константин Копейкин немедленно вылетел к месту предполагаемой посадки космического корабля на гусеничном ходу, а Гасиев направился к спускающемуся Гагарину на колесном ходу. Гасиев подтвердил, что видел, как Гагарин коснулся земли в 10:55, и заявил, что догнал его всего через четыре минуты. Однако Пекарский, который также был свидетелем приземления, сказал, что он взглянул на свои очень точные спортивные часы, которые мама подарила ему на выпускной, и запомнил время приземления как 10:52, или всего одну минуту по сравнению с одновременный отчет, выпущенный ОКБ-1. (952)

Гагарин попытался официально доложить Гасиеву: «Старший лейтенант Гагарин. Приземлился успешно. Синяков и травм нет». Затем Гасиев прервал его крепким объятием. Гагарин попросил ближайший телефон, и Гасиев предложил подвезти его к себе в часть, откуда можно было позвонить. По словам Гасиева, Гагарин провел в части около 40 минут, где позвонили в военный штаб дивизии, и Гагарин доложил генералу Вовку, что находится в хорошей форме. Затем он снял свой оранжевый комбинезон и попросил Гасиева сохранить его вместе с часами, пистолетом и носовым платком. На место слетелся практически весь личный состав части, а также их родственники, которые уже слышали новость.

Гагарин попросил ближайший телефон, и Гасиев предложил подвезти его к себе в часть, откуда можно было позвонить. По словам Гасиева, Гагарин провел в части около 40 минут, где позвонили в военный штаб дивизии, и Гагарин доложил генералу Вовку, что находится в хорошей форме. Затем он снял свой оранжевый комбинезон и попросил Гасиева сохранить его вместе с часами, пистолетом и носовым платком. На место слетелся практически весь личный состав части, а также их родственники, которые уже слышали новость.

Там Пекарский сделал бесценные фотографии сцен после приземления на свой фотоаппарат «Зенит-С», который он контрабандой пронес в часть. Пекарски вспомнил, что сделал первые фотографии примерно через 12 минут после приземления.

Затем Гасиев попросил разрешения сфотографироваться, и Гагарин с удовольствием позировал с ним и с его шестилетним сыном Сашей, но не удосужился расчесать спутанные волосы, сняв каску. Лейтенант Буряк фотографировал.

Затем Гагарин попросил отвезти его обратно к местонахождению его парашюта и катапультного кресла. Место охраняли лейтенант Калмыков и сержант Ершов. Как только они вышли на главную дорогу, то услышали вертолет и стали махать пилоту.

Место охраняли лейтенант Калмыков и сержант Ершов. Как только они вышли на главную дорогу, то услышали вертолет и стали махать пилоту.

Как выяснилось, штатное место посадки Гагарина находилось в 300 км северо-восточнее, в районе райцентра Пестравка, в 89 км от Куйбышева (Самары). (468) Штаб поисково-спасательного отряда под руководством командующего Приволжским военным округом ВВС СССР К. Т. Цедрика располагался на аэродроме Кряж, в 79 км от Пестравки.

Утром 12 апреля над предполагаемым местом приземления появились поисковые вертолеты и самолет с медиками, прошедшими подготовку в качестве парашютистов, но капсулы Гагарина нигде не нашли.

Один из вертолетов, летевший по предполагаемой траектории полета «Востока», наконец-то заметил Гагарина и его нечаянных спасителей, размахивающих руками, в чистом поле примерно в 300 километрах к юго-западу от запланированного места посадки. Вертолет приземлился, забрал на борт Гагарина и Гасиева, и они первыми полетели к месту его посадки. Гасиев остался на площадке, где помог установить маркер с табличкой: «10:55, не трогать».

Гасиев остался на площадке, где помог установить маркер с табличкой: «10:55, не трогать».

Судя по всему, после очередной остановки возле спускаемого аппарата вертолет с Гагариным на борту добрался до аэродрома в Энгельсе, примерно в 25 километрах северо-восточнее. Эта взлетно-посадочная полоса была ближайшей к месту фактической посадки и фактически стала местом встречи спасателей. Самолет Ил-14, пилотируемый капитаном Лебедевым с бригадой медиков, засек место посадки спускаемого аппарата слишком поздно для планового послеполетного медицинского осмотра космонавта. Прыжки с парашютом отменили, а команду перенаправили в Энгельс.

Подполковнику Виталию Воловичу, руководившему медицинской бригадой, пришлось размахивать пистолетом, чтобы пробиваться локтями через возбужденную толпу возле КПП аэродрома. Наконец он догнал Гагарина на втором этаже здания аэропорта, откуда Гагарин. видимо звонил в Москву. Однако первую возможность измерить Гагарину пульс и артериальное давление Волович получил только на борту Ил-14, следовавшего из Энгельса в Куйбышев (Самару). Все жизненные показатели Гагарина были в норме.

Все жизненные показатели Гагарина были в норме.

Из Энгельса вертолетами к месту посадки капсулы «Восток» доставлена группа специалистов-эвакуаторов. Спускаемый аппарат был обнаружен всего в 10 метрах от склона оврага, спускающегося к Волге.

К исходу дня 12 апреля техническая группа ОКБ-1 во главе с Арвидом Палло вернулась в Энгельс, а пять членов спасательной группы во главе с Черновским М.А. и несколько парашютистов остались на ночь охранять капсулу . Когда начало темнеть и температура упала, они поняли, что у них нет ни еды, ни убежища на открытых лугах, где на земле все еще лежат участки снега. Они были вынуждены использовать парашют спускаемого аппарата в качестве одеяла, а Черновский и руководитель парашютной группы отправились в близлежащую деревню. Доехав до поселка, им пришлось стучать в окна нескольких домов, пока их не направили к главе сельсовета. Он вызвал шофера и приказал загрузить для команды дрова и пару буханок хлеба, которые быстро доставили к месту высадки. Развели костер, но все равно пришлось ночевать завернувшись в парашют. (463)

Развели костер, но все равно пришлось ночевать завернувшись в парашют. (463)

13 апреля

Утром Черновский отправил своих людей в овраг, чтобы спилить несколько палок, которые были расставлены 10-метровым кругом вокруг модуля спуска. Затем они отрезали от парашюта нить и прикрепили ее к палочкам, образовав периметр вокруг космического корабля. Палло и его инженеры вылетели обратно утром и нашли капсулу в хорошем состоянии.

С начала дня на площадку стали прибывать многочисленные люди, чтобы посмотреть на капсулу, и Черновский предоставил возможность ответить на вопросы общественности. Несмотря на импровизированный забор, некоторые люди пытались достать из капсулы сувениры. Так как кормить спасателей Черновского было некому, они довольствовались космической едой в капсуле.

Как только известие об успешном приземлении достигло Тюратама, члены Государственной комиссии, в том числе Королев, Келдыш и Рязанский, и другие первые лица устремились на аэродром «Ласточка» для вылета в Энгельс. Однако к месту приземления они прибыли на вертолете 13 апреля.

Однако к месту приземления они прибыли на вертолете 13 апреля.

Арвид Палло сказал Королеву, что на основании осмотра космического корабля его можно будет снова использовать после некоторых обновлений и испытаний. Однако главному инженеру Генриху Ивановскому внешний вид капсулы напоминал танки, только что вышедшие из боёв Великой Отечественной войны.

Только к концу дня техники упаковали капсулу для транспортировки и прикрепили к вертолету Ми-6 для переброски в Энгельс. На маленьком углублении, оставленном капсулой при первом ударе о землю, установили самодельный шест с датой. Только тогда спасатели наконец смогли покинуть место приземления и в первый раз нормально пообедать в Энгельсе, так как было уже темно.

В Энгельсе капсулу перегрузили в транспортный самолет Ан-12 и отправили в ОКБ-1 в Подлипки. (463)

14 апреля

Тем временем Гагарин провел два дня на даче местного партийного руководства под Куйбышевом, пока Москва лихорадочно готовилась к его триумфальному приезду. 14 апреля 1961 года вылетел из Куйбышева в Москву на пассажирском самолете Ил-18. Когда самолет приближался к городу, его сопровождала группа истребителей. На взлетно-посадочной полосе Никита Хрущев с полной свитой представителей Коммунистической партии вместе с ликующей толпой зевак наблюдал, как Гагарин, одетый в форму военно-воздушных сил, выходит из самолета и идет по красной ковровой дорожке, где советский лидер встречает героя. (Шнурок на одной из туфель Гагарина развязался во время этой исторической прогулки, запечатленной в вечных видеозаписях и фотографиях.)

14 апреля 1961 года вылетел из Куйбышева в Москву на пассажирском самолете Ил-18. Когда самолет приближался к городу, его сопровождала группа истребителей. На взлетно-посадочной полосе Никита Хрущев с полной свитой представителей Коммунистической партии вместе с ликующей толпой зевак наблюдал, как Гагарин, одетый в форму военно-воздушных сил, выходит из самолета и идет по красной ковровой дорожке, где советский лидер встречает героя. (Шнурок на одной из туфель Гагарина развязался во время этой исторической прогулки, запечатленной в вечных видеозаписях и фотографиях.)

Исследование проблем запуска

На следующий день после старта, когда весь СССР праздновал триумф Гагарина, группе инженеров (застрявших в Тюратаме по строгому приказу Королева) предстояло выполнить историческую, но обыденную задачу по изучению телеметрических лент, записанных во время запуска. Именно тогда они обнаружили отказ системы радиоуправления, РУП, контролирующего дальность и ускорение ракеты и отвечающего за выдачу команды отключения двигателя на основной ступени, известной как Блок А. Радиотехники во главе с Михаилом Борисенко объяснили проблему отказом. силового преобразователя. (466)

Радиотехники во главе с Михаилом Борисенко объяснили проблему отказом. силового преобразователя. (466)

Как вспоминал инженер системы РУП Николай Семенов, критический сигнал на отключение двигателя «запнулся» внутри одного из дешифровальных блоков, а затем вышел на долю секунды позже, чем требовалось. Это исказило показания ракеты по дальности, в результате чего вычислительное устройство на одной из наземных станций радиоуправляемой сети РУП выдало команду на отключение чуть позже запланированного. (51)

Согласно другому источнику, оценка телеметрических лент выявила сбой питания антенн РУП всего через 156 секунд после старта, что привело к прекращению связи между наземными станциями РУП и кораблем. В результате наведение ракеты взяла на себя автономная система управления полетом. Однако его датчик скорости был откалиброван так, чтобы отключать двигатели на одну секунду позже временной шкалы системы RUP, что привело к пролету на высоте 83 км. (463)

По оценкам Игоря Лиссова, 0,6-0,7-секундной задержки выключения двигателя будет достаточно, чтобы отправить космический корабль примерно на 100 километров выше, чем требуется. (467)

(467)

Узнав о проблеме, Королев приказал исключить сеть РУП (изначально разработанную для управления МБР Р-7) от дальнейших орбитальных пусков. (51)

Повезло не нарисовано

Расследование после приземления показало, что при посадке Гагарин и его капсула направлялись прямо в реку Волгу, где они обязательно окажутся либо в тихую погоду, либо при восточном и южном ветрах. Учитывая тот факт, что аварийный комплект Гагарина, включающий лодку и рацию, был сорван при спуске, такое приводнение могло закончиться катастрофически. К счастью, сильный западный ветер на высоте семи километров вызвал огромный снос спускаемого аппарата и пилота, не позволивший им совершить посадку на воду. Гагарин оказался примерно в девяти километрах от берега.

Место посадки располагалось на высоте около 50 метров над уровнем моря на мягком грунте при температуре на улице около 7,5 градусов. (463)

Последствия

Запущенный в космос из бездны секретности, Гагарин вернулся на Землю мировой знаменитостью. Ударная волна миссии «Восток» распространилась далеко за пределы советской космической программы и надолго пережила своего героя.

Ударная волна миссии «Восток» распространилась далеко за пределы советской космической программы и надолго пережила своего героя.

Вслед за «Спутником» Гагарин нанес еще один серьезный удар по американскому национализму. В то же время «Восток» укрепил американскую решимость вкладывать значительные средства в их зарождающуюся пилотируемую космическую программу и политически облегчил правительству США выполнение рискованной и амбициозной задачи по высадке человека на Луну в течение десяти лет. Вместе со спутником миссия Гагарина положила начало программе «Аполлон». До сегодняшнего дня популярные американские книги и журнальные статьи по истории освоения космоса, в значительной степени не обращающие внимания на какие-либо события за пределами Соединенных Штатов, делают исключение для «Спутника» и Гагарина.

В то же время прыжок Гагарина над Землей способствовал созданию обманчивой видимости Советского Союза как самого передового и дальновидного государства на Земле. В случае с «Востоком» каприз истории наделил Кремль тем высокомерием, которое он только что снял с Белого дома. Советский лидер Никита Хрущев и его гораздо более консервативные преемники сделали Гагарина одной из самых выдающихся икон советской системы, продолжая при этом идти по пути саморазрушительной экономической политики, неконтролируемой гонки вооружений, изоляции и подавления любого инакомыслия. По иронии судьбы, советский военно-промышленный комплекс, который сделал возможным успех Гагарина, также способствовал экономическому банкротству и окончательному упадку той самой системы, которую это достижение должно было продвигать.

В случае с «Востоком» каприз истории наделил Кремль тем высокомерием, которое он только что снял с Белого дома. Советский лидер Никита Хрущев и его гораздо более консервативные преемники сделали Гагарина одной из самых выдающихся икон советской системы, продолжая при этом идти по пути саморазрушительной экономической политики, неконтролируемой гонки вооружений, изоляции и подавления любого инакомыслия. По иронии судьбы, советский военно-промышленный комплекс, который сделал возможным успех Гагарина, также способствовал экономическому банкротству и окончательному упадку той самой системы, которую это достижение должно было продвигать.

Сайтов, связанных с посадкой Гагарина:

| Основная (штатная) посадочная площадка корабля Восток 3КА №3 | г. | 52.40 Север | 49,96 Восток |

| Фактическая посадочная площадка | д. Смеловка | 51.16 Север | 45,58 Восток |

| Оперативный штаб поисково-спасательного отряда | Аэродром Кряж | 53.11 Север | 50.10 Восток |

| Передовая база поисково-спасательного отряда | Аэродром Пугачев | — | — |

Основные рекорды, официально заявленные СССР по завершении первого пилотируемого полета «Восток»:

- Рекордная продолжительность полета: 108 минут*

- Рекордная высота: 327,7 км

- Рекордная масса, поднятая на эту высоту: 4725 кг

*По более поздним данным, миссия длилась 106 минут.

Пестравка

Пестравка