Краткое содержание произведений Пушкина за 2 минуты

Краткие содержания за 2 минуты

- Краткие содержания

- Пушкин

- Арап Петра Великого

- Барышня-крестьянка

- Бахчисарайский фонтан

- Борис Годунов

- Братья разбойники

- Выстрел

- Гаврилиада

- Граф Нулин

- Гробовщик

- Домик в Коломне

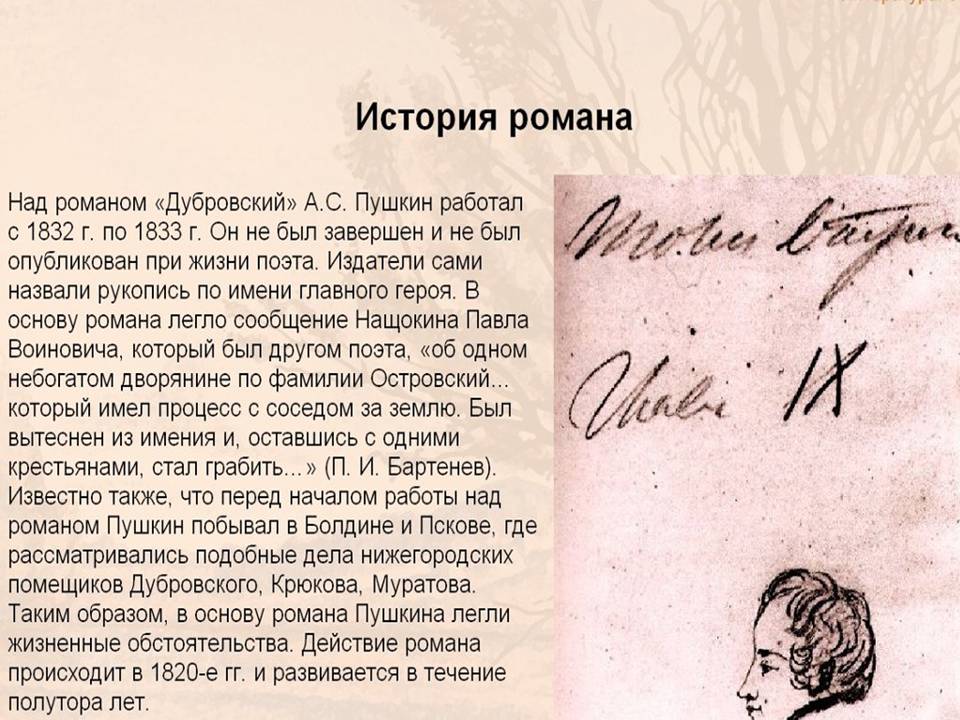

- Дубровский

- Дубровский по главам

- Евгений Онегин

- Евгений Онегин по главам

- Жених

- История Пугачёва

- Кавказский пленник

- Каменный гость

- Капитанская дочка

- Кирджали

- Маленькие трагедии

- Медведиха

- Медный всадник

- Метель

- Моцарт и Сальери

- Песнь о Вещем Олеге

- Пиковая дама

- Пиковая дама по главам

- Пир во время чумы

- Повести Белкина

- Полтава

- Русалка

- Руслан и Людмила

- Сказка о золотом петушке

- Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

- Сказка о попе и его работнике Балде

- Сказка о рыбаке и рыбке

- Сказка о царе Салтане

- Скупой рыцарь

- Станционный смотритель

- У Лукоморья дуб зелёный

- Цыганы

Творчество Александра Сергеевича Пушкина – это великое достояние русской и мировой литературы.

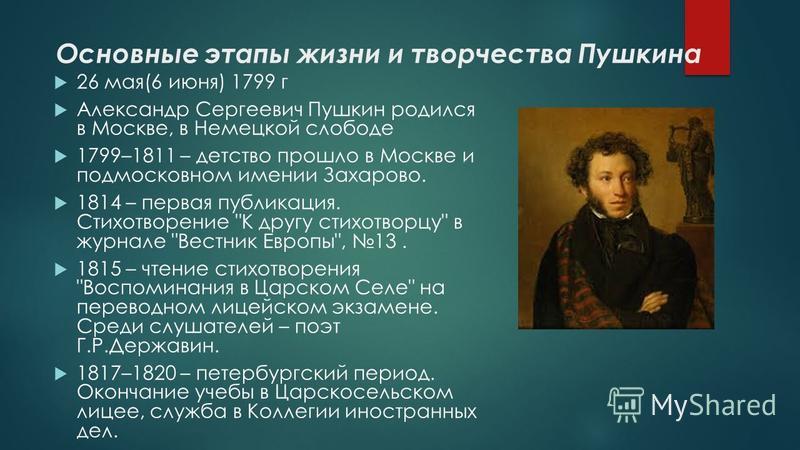

Творческий путь Пушкин А.С. начинает как поэт. Свои первые стихотворения он пишет в году обучения в царско-сельском лицее (1814 – 1817). Основная тема лирических произведений этого периода – любовная. В лицее поэт пишет свои рассуждения о поэте и поэзии. Здесь же закладываются основы вольной лирики. Тесное знакомство с В.А. Жуковским прививает у Пушкина любовь к народной поэзии.

С 1817 по 1820 год наступает так называемый петербургский период творчества.

В этот период верх берет политическая лирика. Ярким примером является ода «Вольность, послание «К Чаадаеву», стихотворение «Деревня».

Этот период стал временем создания поэмы «Руслан и Людмила».

С 1820 по 1824 год – южный период в творческой деятельности А.С. Пушкина. Основным направлением для создания произведений становится романтическое. Автор тщательно прорабатывает собственный стиль.

Пушкин затрагивает тему узничества, нашедшую воплощение в стихотворении «Узник».

Переоценивается образ Наполеона («К морю») и кумира романтиков – Байрона (элегия «Погасло дневное светило»).

Под влиянием тяжелого жизненного опыта автор ищет новые жизненные ценности, такие как очаг, семья, дом, государство.

Южный период подарил читателям поэму «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыгане».

В 1824 году поэт и писатель был сослан в Михайловское, где пробыл вплоть до 1826 года.

А.С. Пушкин начинает работу по написанию трагедии «Борис Годунов». В основу трагедии автор ставит проблему взаимоотношений власти и народа.

После возвращения из ссылки наступает зрелый этап творчества.

События декабрьского восстания отражены в стихотворениях «Во глубине сибирских руд», «Арион». Тема свободы отражена «Анчар».

Не менее важной становится тема поэта и поэзии. Пушкин рассуждает о том, что поэт – человек с особенным восприятием мира («Пророк», «Поэт и толпа»).

Никогда не остается без внимания любовная тематика на творческом пути. Наоборот, приобретает философское осмысление («Я вас любил..»).

Наоборот, приобретает философское осмысление («Я вас любил..»).

Автор заканчивает свой знаменитый роман в стихах «Евгений Онегин».

Итогами размышлений о природе власти, о взаимоотношениях власти и человека становятся исторические поэмы «Медный всадник» и «Полтава».

В 30-е годы Пушкин пишет больше в прозе. Из под пера творца появляются такие произведения как: «Капитанская дочка», «Дубровский», «Повести Белкина», «Барышня-крестьянка».

Произведения Пушкина люди будут читать еще много веков.

Кратко

Александр Пушкин — это один из самых известных русских поэтов. Он родился 26 мая 1799 года и стал одним из основателей русского романтизма. Среди его самых известных творений — стихотворения «Капитанская дочка», «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» и многие другие. Пушкин также является автором многих прозаических текстов, в том числе пьесы «Борис Годунов». Он умер 10 февраля 1837 года.

Пушкин

Дмитрий Благой — Творческий путь Пушкина читать онлайн

12 3 4 5 6 7 …281

Дмитрий Благой

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ПУШКИНА

(1826–1830)

Немеркнущей памяти

Софии Рафаиловны Благой —

Жены, Помощницы, Друга.

ОТ АВТОРА

Содержание данной книги — четыре года творческого пути Пушкина, с осени 1826 года по знаменитую Болдинскую осень 1830 года включительно. Так мало? — могут удивиться некоторые читатели, которые знают мою ранее вышедшую книгу под тем же названием, охватывавшую 1813–1826 годы, то есть период, примерно в три раза больший. Но чрезвычайно стремительные с самого начала темпы творческого роста Пушкина по мере созревания его художественного гения все нарастали. И данные четыре года по числу и значительности созданных за это время шедевров являются чрезвычайно важным этапом становления и развития Пушкина как национального поэта, основоположника последующего русского искусства слова — того, кто будет славен, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит», одного из величайших деятелей в области художественной культуры человечества.

В центре внимания автора книги — анализ художественных творений Пушкина в их литературном и общественном, национальном и всемирном значении. Но рассматриваются они не в некоем отвлеченно-эстетическом пространстве, а в органической связи с той национально-исторической почвой, на которой, питаясь ее соками, они вырастали, и с живой личностью их творца.

В литературе о Пушкине издавна обозначились различные точки зрения на связь его творчества с современной ему русской действительностью и с его жизнью, его духовным миром.

Одна из этих точек зрения резче и ярче всего была высказана Гоголем в его статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» (1846), включенной в его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». «Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди, улови его характер, как человека! На место его предстанет тот же чудный образ, на все откликающийся — и одному себе только не находящий отклика… Как ему говорить было, — писал дальше Гоголь, — о чем-нибудь потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на все, что ни есть в мире, и когда всякой предмет равно звал его?» (VIII, 382–383). [2]

[2]

Молодой Гоголь, автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Миргорода», находившийся под могучим воздействием впечатлений от развертывающегося на его глазах во всю свою зрелость и силу творчества гениального старшего современника, написал небольшую статью-заметку «Несколько слов о Пушкине» — самое значительное из всего, что было написано при жизни поэта его современниками. Подчеркивая теснейшую связь пушкинских художественных творений с миром русской действительности, русского духа, Гоголь впервые полным голосом провозгласил его национальным поэтом. Оба эти положения были приняты и развиты (правда, с некоторыми оговорками в отношении второго) Белинским в его знаменитых одиннадцати статьях о Пушкине, которые легли в основу последующего понимания передовой критической и исследовательской мыслью значения Пушкина для русской литературы и, еще шире, русской культуры вообще. Прав был Гоголь и тогда, когда в процитированных мною словах из его позднейшей статьи отмечал исключительно широкий размах творческих откликов Пушкина «на все, что ни есть в мире», — тезис, подхваченный и развитый позднее Достоевским. Но никак не соответствует действительности содержащееся тут же утверждение, что это делало поэта равнодушным к окружающему, к своей современности.

Но никак не соответствует действительности содержащееся тут же утверждение, что это делало поэта равнодушным к окружающему, к своей современности.

Выдвигая это положение, Гоголь, перешедший на позиции правого славянофильства и официальной народности, явился зачинателем крайне одностороннего, находящегося в явном противоречии с основным характером творчества Пушкина, взгляда на него как на главу оторванного от «потребностей» «современного общества в его современную минуту» так называемого «чистого искусства». Столь же неверно утверждение Гоголя, что в созданиях пушкинского творчества невозможно уловить личность самого поэта. Гораздо ближе к истине точка зрения на Пушкина другого младшего его современника, Герцена, который писал: «…его лирические стихи — это фазы его жизни, биография его души, в них находишь следы всего, что волновало эту пламенную душу: истину и заблуждение, мимолетное увлечение и глубокие неизменные симпатии» (VII, 76 и 206).[3]

Однако вопрос о соотношении между жизнью и творчеством Пушкина продолжает оставаться дискуссионным вплоть до настоящего времени. В досоветский период многие исследователи склонны были чрезмерно преувеличивать автобиографичность творчества Пушкина, стремясь истолковывать в этом смысле чуть ли не каждое из его произведений. В пушкиноведении нашего времени особенно категорически настаивал на сугубой автобиографичности Пушкина талантливый и тонкий исследователь и критик, стоявший, однако, на идеалистических, подчеркнуто субъективистских позициях, М. О. Гершензон («Мудрость Пушкина», М., 1919, и др.). По этому пути пошел в своей книге «Поэтическое хозяйство Пушкина» (Л., 1924) и поэт-пушкинист В. Ф. Ходасевич. Подобная узко и прямолинейно биографическая интерпретация художественных созданий Пушкина вызвала законную реакцию со стороны В. В. Вересаева (книга «В двух планах. Статьи о Пушкине», М., 1929; в особенности включенная в нее статья «Об автобиографичности Пушкина»). Убедительно показывая научную несостоятельность многих домыслов Гершензона и Ходасевича, Вересаев впал, однако, в противоположную крайность.

В досоветский период многие исследователи склонны были чрезмерно преувеличивать автобиографичность творчества Пушкина, стремясь истолковывать в этом смысле чуть ли не каждое из его произведений. В пушкиноведении нашего времени особенно категорически настаивал на сугубой автобиографичности Пушкина талантливый и тонкий исследователь и критик, стоявший, однако, на идеалистических, подчеркнуто субъективистских позициях, М. О. Гершензон («Мудрость Пушкина», М., 1919, и др.). По этому пути пошел в своей книге «Поэтическое хозяйство Пушкина» (Л., 1924) и поэт-пушкинист В. Ф. Ходасевич. Подобная узко и прямолинейно биографическая интерпретация художественных созданий Пушкина вызвала законную реакцию со стороны В. В. Вересаева (книга «В двух планах. Статьи о Пушкине», М., 1929; в особенности включенная в нее статья «Об автобиографичности Пушкина»). Убедительно показывая научную несостоятельность многих домыслов Гершензона и Ходасевича, Вересаев впал, однако, в противоположную крайность.

Опираясь на приведенное выше суждение позднего Гоголя, он пошел значительно дальше его. Гоголь все же признавал, что, хотя «собственная жизнь» Пушкина и не проступает явно в его творчестве, она «незримо» в нем присутствует: «…все там до единого есть история его самого» (VIII, 382–383). Вересаев, наоборот, несмотря на некоторые оговорки, решительно отрывает творчество Пушкина от его жизни, утверждая, что эти два рода явлений не только не связаны, протекают в двух никак не совпадающих планах, но и находятся между собой в резком противоречии. В противовес наивному «биографизму» Вересаев призывает обратиться к изучению психологии художественного творчества, процесса создания художественных произведений, который, пишет он, «до сего времени почти совершенно еще не исследован» и вместе с тем является «до чрезвычайности тонким и загадочным» (38, 39). В последнем отношении Вересаев совершенно прав. Неизученность проблем психологии творчества и важность их разработки снова и вполне справедливо подчеркивает в последнее время Б. С. Мейлах (книга «Художественное мышление Пушкина как творческий процесс», М.

Гоголь все же признавал, что, хотя «собственная жизнь» Пушкина и не проступает явно в его творчестве, она «незримо» в нем присутствует: «…все там до единого есть история его самого» (VIII, 382–383). Вересаев, наоборот, несмотря на некоторые оговорки, решительно отрывает творчество Пушкина от его жизни, утверждая, что эти два рода явлений не только не связаны, протекают в двух никак не совпадающих планах, но и находятся между собой в резком противоречии. В противовес наивному «биографизму» Вересаев призывает обратиться к изучению психологии художественного творчества, процесса создания художественных произведений, который, пишет он, «до сего времени почти совершенно еще не исследован» и вместе с тем является «до чрезвычайности тонким и загадочным» (38, 39). В последнем отношении Вересаев совершенно прав. Неизученность проблем психологии творчества и важность их разработки снова и вполне справедливо подчеркивает в последнее время Б. С. Мейлах (книга «Художественное мышление Пушкина как творческий процесс», М. — Л., 1962, и ряд других его выступлений в печати на эту же тему). Однако опыты в этом направлении самого Вересаева только по видимости могут показаться более научными, а на самом деле не только не приводят к сколько-нибудь положительным результатам, но могут скомпрометировать саму постановку вопроса.

— Л., 1962, и ряд других его выступлений в печати на эту же тему). Однако опыты в этом направлении самого Вересаева только по видимости могут показаться более научными, а на самом деле не только не приводят к сколько-нибудь положительным результатам, но могут скомпрометировать саму постановку вопроса.

Читать дальше

12 3 4 5 6 7 …281

Освобождение Пушкина | openDemocracy

Два больших препятствия стоят перед нерусскоязычным читателем при чтении Пушкина. Первый, как известно, касается его языка. Многие читатели, прочитав несколько его более байронических стихов или его запасные «Рассказы о Белкине», отложили их в сторону и подумали: «Что ж, это было очень приятно, но, право, я не могу понять, о чем вся эта суета». . Если вы когда-нибудь чувствовали этот порыв, краткая биография Пушкина Робертом Чандлером может содержать именно тот эликсир, который вам нужен.

Александр Пушкин. Переводчик напоминает нам, что поэт был наиболее творческим, когда был наиболее ограничен.

Этот привередливый переводчик, чей перевод недооцененного рассказа Пушкина «Капитанская дочка » принесет рассказу много новых читателей, теперь выпустил биографию Пушкина в серии «Краткие жизни». Хотя он и не претендует на то, чтобы вытеснить научные биографии, подобные биографии Тима Биньона, скупое повествование Чендлера проникнуто теми самыми качествами, которые ценил Пушкин: «Точность и краткость — самые важные качества прозы», — писал Пушкин еще в 1822 году, прежде чем он написал много. проза. «Проза требует мыслей и еще раз мыслей — без мыслей ослепительные выражения бесполезны».

Вдумчивость Чендлера, поэта и прекрасного переводчика, пронизывает эту работу. Это дает ему возможность справиться с другим большим препятствием, стоящим перед нерусскоязычным читателем Пушкина: мертвым грузом накопленного благоговения, которое отдаляет нас от поэта. Поскольку на плечах бедняка балансирует целая 200-летняя литературная культура, иностранному читателю слишком легко в конце концов попытаться воспринять полный набор образов-клише, от которых, похоже, ускользнул поэт. Есть человек-, который- «почти»- присоединился-к-этой-звездной-банде-аристократических-декабристов-мятежников. Есть-мужчина-убитый-на-дуэли-любовником-французом-своей-легкомысленной-жены и т.д. и т.п.

Есть человек-, который- «почти»- присоединился-к-этой-звездной-банде-аристократических-декабристов-мятежников. Есть-мужчина-убитый-на-дуэли-любовником-французом-своей-легкомысленной-жены и т.д. и т.п.

Чтобы спасти Пушкина от этого тяжеловесного панциря, Чендлер выбрасывает за борт много информации и концентрируется на главном. Он исследует это интригующее несоответствие между кажущейся пустотой внешней жизни Пушкина (женщины, азартные игры, культура пьянства) и изобилием его внутренней жизни. Он возвращает нам поэта, пойманного

Именно условия, побудившие Пушкина к величайшему творчеству, действительно интересуют Чендлера. Как он указывает, поэт в большей или меньшей степени находился в заключении на протяжении всей своей взрослой жизни — в ссылке на юге, в заточении в родовом поместье, с запретом на выезд за границу, в ловушке придворной жизни из-за женитьбы.

Много чернил было пролито, особенно советскими идеологами, утверждающими, что человек, убивший его в дуэли, поклонник его жены Дантес, в некотором роде действовал как агент царя, который хотел, чтобы Пушкин был изгнан из способ. Это всего лишь один из примеров машины благоговения, изрыгнувшей так много того, что стоит между нами и поэтом. Чандлер, вдумчивый, внимательный к деталям, прорезает его, напоминая нам «учитывать собственную роль Пушкина в формировании его судьбы».

Немало усилий было потрачено и на то, чтобы объявить Пушкина одним из краеугольных камней внушающей благоговейный трепет радикальной традиции России XIX века. Но и здесь Чендлер напоминает нам, что правда сложнее и гораздо интереснее. Он совершенно прав в своем суждении о том, что Пушкин разделяет с Достоевским различие в том, что он по существу полифонический писатель. «Его (Достоевского) величие во многом проистекает из его способности выражать точки зрения, противоположные его собственной; его социалисты и атеисты столь же привлекательны и выдвигают столь же весомые аргументы, как и персонажи, выражающие его собственные взгляды. Это наслаждение полифонией есть дар, который Достоевский разделяет с Пушкиным и которому он мог бы научиться у Маленькие трагедии или Капитанская дочка . ’

’

Чендлер исследует здесь что-то фундаментальное. Пушкин горел желанием понять, каков мир глазами заинтересовавших его персонажей. Он был настолько очарован великим предводителем повстанцев Пугачевым, что, не удовлетворившись написанием о нем исторического романа ( «Капитанская дочка» ), он также усердно трудился в имперских архивах над произведением чистой истории о восстании, спровоцированном Пугачевым. Но его увлечение было писательским, более чем радикальным, как мы видим из его аналогичной одержимости фигурой величайшего самодержца России Петра Великого. В более поздние годы он собирал материал для исторической работы о Петре Великом, которая, как он надеялся, станет его шедевром. Пушкин был чрезвычайно заинтригован идеей абсолютной власти, принадлежащей одному человеку, о чем свидетельствуют его сложные отношения с царем Николаем I. Царь, возможно, был той фигурой, которая ограничивала свободу Пушкина на каждом шагу. Но временами, как указывает Чендлер, отношение Пушкина к нему кажется почти кокетливым.

Как говорится, человек не герой для своего камердинера. Переводчики находятся в таком же отношении к писателям, как камердинеры к своим хозяевам. Эта освежающая книга является исключением, подтверждающим ее роль. Это нежная дань уважения дотошным переводчиком писателю, который, кажется, становился для Чендлера тем большим героем, чем дольше он над ним работал.

Капитанская дочка , tr Роберт и Элизабет Чендлер, Лондон Hesperus 2007

Александр Пушкин (Короткие жизни), Роберт Чендлер, Hesperus Press, Лондон, 2009, 112 страниц не то, что большинство из нас считает типичным русским романом 19-го века. После всех толстых томов Федоров, Львов и Иванов перед нами тонкая сказка, написанная женщиной, и уже одно это должно насторожить нас, что наши старые ожидания, возможно, должны быть изменены. К концу первой главы эта возможность подтвердилась: наш опыт общения с разными Раскольниковыми и Карениными мало подготовил нас к формам и темам этой книги, впервые опубликованной в 1848 году, примерно за 20 лет до великого расцвета русский роман. И все же это очень знакомый русский роман, по крайней мере, в одном существенном смысле: это история поражения, главный интерес которой заключается не в реализованных устремлениях, а в восстановлении для искусства творческих потенциалов неуспеха.

И все же это очень знакомый русский роман, по крайней мере, в одном существенном смысле: это история поражения, главный интерес которой заключается не в реализованных устремлениях, а в восстановлении для искусства творческих потенциалов неуспеха.

Так зачем сейчас этот роман? Основная канва сюжета и личность автора сразу напрашиваются как веские причины. Двойная жизнь рассказывает историю, которую мы не привыкли читать в русской литературе XIX века: Цецилия, молодая дворянка, чья социальная судьба состоит в том, чтобы выйти замуж, обладает поэтическим даром настолько тайным, что даже она не способна его распознать. . Мать ее лучшей подруги манипулирует ею, чтобы она вышла замуж за посредственного мужчину в надежде найти лучшую пару для своей дочери. Сесили соглашается с ним. Подобно Анне Карениной, Сесили больше, чем бессмысленная жизнь, которую она вынуждена вести. Однако, в отличие от Анны, Сесили не отвергает эту жизнь. И в отличие от замечательных героинь романов о женской эмансипации, написанных мужчинами, таких как «9» Николая Чернышевского. 0005 Что делать? или « Hard Times » Василия Слепцова (недавний перевод Майкла Р. Каца для University of Pittsburgh Press), будущее Сесили не дает надежды на побег или спасение. Вместо этого явно женщина-рассказчик, озвученная женщиной-писателем, рассказывает историю молодой женщины, которая усвоила гнетущие социальные ограничения своего мира и стала слепой к своим собственным дарам. Вместо рассказа об успешном побеге нам дается эстетическое восстановление принуждения, формально реализуемое в кульминации каждой прозаической главы отрывком из стихов. В оригинале этот стих есть, как и почти все 19Русская поэзия X века была метрически правильной и рифмованной. Перевод избегает этой структуры в пользу более буквальной передачи смысла. К сожалению, это означает, что контраст между прозой и стихом становится менее разительным.

0005 Что делать? или « Hard Times » Василия Слепцова (недавний перевод Майкла Р. Каца для University of Pittsburgh Press), будущее Сесили не дает надежды на побег или спасение. Вместо этого явно женщина-рассказчик, озвученная женщиной-писателем, рассказывает историю молодой женщины, которая усвоила гнетущие социальные ограничения своего мира и стала слепой к своим собственным дарам. Вместо рассказа об успешном побеге нам дается эстетическое восстановление принуждения, формально реализуемое в кульминации каждой прозаической главы отрывком из стихов. В оригинале этот стих есть, как и почти все 19Русская поэзия X века была метрически правильной и рифмованной. Перевод избегает этой структуры в пользу более буквальной передачи смысла. К сожалению, это означает, что контраст между прозой и стихом становится менее разительным.

Большинство англоязычных писателей о Двойная жизнь имеет двойную направленность: и произведение, и его автор, поскольку оба примечательны и слишком малоизвестны, и поскольку одно становится интереснее в свете другого. Жизнь Павловой охватила почти все 19го века, и всеобъемлющей биографией была бы также интеллектуальная и литературная история России, Франции и Германии. Дочь обрусевшего немецкого профессора естествознания, Каролина (урожденная Йениш) получила прекрасное образование и применила свои знания с пользой, переводя стихи с большинства основных европейских языков на французский, немецкий и русский языки, а также сочиняя оригинальные поэзия во всех трех. Виссарион Белинский, наиболее выдающийся русский литературный критик того периода, хвалил ее «замечательный талант» за перевод «поэзии со всех языков, которые она знает, и на все языки, которые она знает». Будучи молодой женщиной в 1820-х годах, ее приняли в несколько важных московских салонов и обществ, где она познакомилась с поэтом Евгением Баратынским, которого считала своим наставником. Предложение руки и сердца поступило или, по крайней мере, намеки на это от Адама Мицкевича, великого польского поэта-романтика. Он отказался брать на себя обязательства и отрицал, что что-либо обещал; для Павловой он был несчастной любовью всей ее жизни.

Жизнь Павловой охватила почти все 19го века, и всеобъемлющей биографией была бы также интеллектуальная и литературная история России, Франции и Германии. Дочь обрусевшего немецкого профессора естествознания, Каролина (урожденная Йениш) получила прекрасное образование и применила свои знания с пользой, переводя стихи с большинства основных европейских языков на французский, немецкий и русский языки, а также сочиняя оригинальные поэзия во всех трех. Виссарион Белинский, наиболее выдающийся русский литературный критик того периода, хвалил ее «замечательный талант» за перевод «поэзии со всех языков, которые она знает, и на все языки, которые она знает». Будучи молодой женщиной в 1820-х годах, ее приняли в несколько важных московских салонов и обществ, где она познакомилась с поэтом Евгением Баратынским, которого считала своим наставником. Предложение руки и сердца поступило или, по крайней мере, намеки на это от Адама Мицкевича, великого польского поэта-романтика. Он отказался брать на себя обязательства и отрицал, что что-либо обещал; для Павловой он был несчастной любовью всей ее жизни. Она перевела скандальное стихотворение Мицкевича Конрад Валленрод на немецкий язык, и великий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт якобы показал эту работу Гёте. Ференц Лист положил одно из ее стихотворений на музыку. Бальзак хвалил ее переводы русской поэзии на французский язык. Александр Пушкин и Иван Тургенев сплетничали о ее помолвке с малолетним писателем Николаем Павловым, растратившим ее состояние и которого она потом по неосторожности арестовала. Позже, когда она жила в нищей безвестности в немецкоязычном Дерпте (ныне Тарту, Эстония), поэт и драматург Алексей К. Толстой стал ее последним важным литературным другом. Как женщина, полностью преданная литературе, она выделялась в русских литературных кругах. Современники были впечатлены ее лингвистическим и поэтическим талантом, но высмеивали ее за то, что она слишком старалась. Она оставалась преданной поэзии в течение десятилетий после того, как ее репутация была испорчена личными скандалами, изменением литературных вкусов и постоянным общением с ультранационалистическими славянофилами.

Она перевела скандальное стихотворение Мицкевича Конрад Валленрод на немецкий язык, и великий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт якобы показал эту работу Гёте. Ференц Лист положил одно из ее стихотворений на музыку. Бальзак хвалил ее переводы русской поэзии на французский язык. Александр Пушкин и Иван Тургенев сплетничали о ее помолвке с малолетним писателем Николаем Павловым, растратившим ее состояние и которого она потом по неосторожности арестовала. Позже, когда она жила в нищей безвестности в немецкоязычном Дерпте (ныне Тарту, Эстония), поэт и драматург Алексей К. Толстой стал ее последним важным литературным другом. Как женщина, полностью преданная литературе, она выделялась в русских литературных кругах. Современники были впечатлены ее лингвистическим и поэтическим талантом, но высмеивали ее за то, что она слишком старалась. Она оставалась преданной поэзии в течение десятилетий после того, как ее репутация была испорчена личными скандалами, изменением литературных вкусов и постоянным общением с ультранационалистическими славянофилами.

Это издание Двойная жизнь представляет собой переиздание новаторского перевода Барбары Хельдт 1978 года, первоначально опубликованного издательством Barbary Coast Books, и является вторым романом XIX века, появившимся в амбициозной серии «Русская библиотека» издательства Columbia University Press после романа Софии Хвощинской «». Городской народ и деревенский народ , перевод Норы Селигман Фаворов. Ни Павлова, ни ее роман не столь малоизвестны, как Хвощинская и ее творчество, но ни одна из книг не выходила отдельным изданием на русском языке за последние 150 лет, и обе в какой-то степени стали жертвами последовательного пренебрежения 19русских женщин-писателей X века, которые, как регулярно напоминают нам ученые, были многочисленны и выдались в свое время. В России Павлову помнят как поэта, и, хотя ее имя не является нарицательным, целый том ее произведений, в том числе «Двойная жизнь », был опубликован в престижной советской серии «Библиотека поэта» в 1964 году. Издание Columbia выходит с предисловием Хельдта, которое дает ценную справочную информацию о жизни Павловой и месте женщин-писательниц в российском обществе, а также предлагает читателю краткое изложение тщательно проработанной структуры романа. Послесловие Дэниела Грина дает дальнейшие размышления о работе Павловой как переводчика и о восприятии ее книги ее первыми читателями. Эти прочные держатели для книг во многом обеспечивают успешную передачу этого отнюдь не легкого произведения читателям, далеким от места его создания. К сожалению, сам текст содержит очень мало аннотаций. Что, может пожелать узнать читатель, означает, что испанский карлист посещает салон Веры Владимировны, матери Цецилии, в третьей главе?

Издание Columbia выходит с предисловием Хельдта, которое дает ценную справочную информацию о жизни Павловой и месте женщин-писательниц в российском обществе, а также предлагает читателю краткое изложение тщательно проработанной структуры романа. Послесловие Дэниела Грина дает дальнейшие размышления о работе Павловой как переводчика и о восприятии ее книги ее первыми читателями. Эти прочные держатели для книг во многом обеспечивают успешную передачу этого отнюдь не легкого произведения читателям, далеким от места его создания. К сожалению, сам текст содержит очень мало аннотаций. Что, может пожелать узнать читатель, означает, что испанский карлист посещает салон Веры Владимировны, матери Цецилии, в третьей главе?

Среди причин, по которым карлист — сторонник традиционалистской, антилиберальной фракции, участвовавшей в серии гражданских войн в Испании в 19 веке, — имеет значение, заключается в том, что его появление — один из очень немногих моментов, когда ветер истории дает о себе знать в стенах дома Сесили. Рассказчик романа (который дает множество ироничных комментариев в прозаических разделах, но полностью отказывается от стихов) неоднократно отмечает, что образование юной Сесили было направлено прежде всего на то, чтобы подавить ее осознание возможностей, выходящих за рамки узкого набора общепринятых моделей поведения, ожиданий, и желания. Хотя Двойная жизнь — это своего рода Bildungsroman, образование, которое здесь происходит, не имеет и не может завершиться вступлением молодого человека в богатые отношения с более широким миром. Только однажды Сесилия испытывает возможность побега из заточения своей строго регламентированной жизни: во время тщательно продуманной прогулки она позволяет своей лошади ускакать за пределы группы. Этот мгновенный вкус эротически заряженного освобождения только еще больше заманивает Сесили в ловушку, когда мать ее лучшей подруги, искусный социальный манипулятор, подстрекает менее желательного жениха броситься «спасти» Сесили. С этого момента брачный заговор начинает двигаться своим неотвратимым курсом.

Рассказчик романа (который дает множество ироничных комментариев в прозаических разделах, но полностью отказывается от стихов) неоднократно отмечает, что образование юной Сесили было направлено прежде всего на то, чтобы подавить ее осознание возможностей, выходящих за рамки узкого набора общепринятых моделей поведения, ожиданий, и желания. Хотя Двойная жизнь — это своего рода Bildungsroman, образование, которое здесь происходит, не имеет и не может завершиться вступлением молодого человека в богатые отношения с более широким миром. Только однажды Сесилия испытывает возможность побега из заточения своей строго регламентированной жизни: во время тщательно продуманной прогулки она позволяет своей лошади ускакать за пределы группы. Этот мгновенный вкус эротически заряженного освобождения только еще больше заманивает Сесили в ловушку, когда мать ее лучшей подруги, искусный социальный манипулятор, подстрекает менее желательного жениха броситься «спасти» Сесили. С этого момента брачный заговор начинает двигаться своим неотвратимым курсом.

Двойная жизнь трудно адекватно обобщить, потому что история романа принадлежит прозаическому миру, в котором матери соперничают, чтобы устроить подходящие браки для своих дочерей, и все замышляют искоренить любые следы других способов жизни. Посещение карлистов и поэтов — это просто украшение, и хотя сюжет следует временам года, даже мир природы входит в опыт этих аристократов только как обезболивающий симулякр. Только когда сознание, полностью во власти условностей, отступает, прорывается что-то другое. Это одна из немногих работ 19Литература 19-го века, в которой сон представляет собой не только мотивацию для повествовательно последовательного сновидения, но и альтернативу дневному построению сюжета как таковому, где темпоральность лирического стиха, обязательно предвосхищающая и ретроспективная благодаря своей рифме, останавливает наступление биографической неизбежности. . Однако Сесили является поэтом только в своей жизни во сне, и это не история художницы, развивающей свой дар перед лицом мирской оппозиции. В несколько иных терминах условность, с которой сталкивается Сесили, двояка: традиционный сюжет светской сказки, отдающий предпочтение социальному взаимодействию, а не уединенному творчеству, и условный мир дворянского салона, в который никто — и уж точно не дворянки — не должен слишком вкладываться. в поэзии. Она, может быть, и могла бы стать поэтом, но только в другом жанре и в другом мире.

В несколько иных терминах условность, с которой сталкивается Сесили, двояка: традиционный сюжет светской сказки, отдающий предпочтение социальному взаимодействию, а не уединенному творчеству, и условный мир дворянского салона, в который никто — и уж точно не дворянки — не должен слишком вкладываться. в поэзии. Она, может быть, и могла бы стать поэтом, но только в другом жанре и в другом мире.

Однако здесь происходит гораздо больше, чем осознает бодрствующий главный герой. За каждой из 10 глав романа, действие которых происходит в мире прозы, следует раздел поэзии, в котором Сесили путешествует по миру грез и имеет серию встреч с бестелесным мужчиной, который все говорит. Контрасты между мечтами о поэзии и прозаической жизнью наяву достаточно легко перечислить, но когда говорящий мужчина говорит Сесилии на вторую ночь, что «[t]этот пленник мира общества, / Эта жертва тщеславию, / Слепой раб обычая, / Это малодушное существо не ты», — это не совсем верно. Сесилия не отвергает социальный мир и не бросается, как какой-нибудь байронический авантюрист, в глушь или в органичное сообщество какой-нибудь чужой нации. Она остается в богато обставленном доме своей матери, играя по его правилам. В отличие от других произведений, сочетающих стих и прозу в русской литературной традиции, стихотворные разделы Двойная жизнь — это не транскрипция преднамеренного поэтического творчества главного героя — это сообщения из глубины столь отдаленной, что нет никакой возможности вынести ее творения на свет божий.

Она остается в богато обставленном доме своей матери, играя по его правилам. В отличие от других произведений, сочетающих стих и прозу в русской литературной традиции, стихотворные разделы Двойная жизнь — это не транскрипция преднамеренного поэтического творчества главного героя — это сообщения из глубины столь отдаленной, что нет никакой возможности вынести ее творения на свет божий.

Как написать роман о скуке, не будучи скучным? Двойная жизнь выбирает надежную стратегию: рассказчик, который мудрее и умнее любого из персонажей, сардонически комментирует потрепанное богатство жизни Сесили. В свой день рождения, например, Сесили получает три десятка записок, «все в которых говорится одно и то же, на что нужно было отвечать точно такими же вариациями». Большая часть сюжета касается усилий мадам Валицкой, матери лучшей подруги Сесилии Ольги, заставить Сесилию выйти замуж за бездарного Дмитрия Ивачинского, чтобы ее собственная дочь могла получить более желанного принца Виктора. Мадам Валицкая предстает главным архитектором романных интриг, и последующие главы искусно организуют ее не менее искусные манипуляции. Ей удается манипулировать почти всеми в романе, включая людей гораздо более проницательных, чем Сесили, пока все не развалится из-за необъяснимой прихоти принца Виктора. Если не считать этого последнего каприза, мужчины в этом романе обычно просто пешки, а то и меньше. В критический момент, когда неназванный и обычно отсутствующий отец Сесилии мог бы вмешаться, чтобы отклонить неизбежное предложение Дмитрия, Вера Владимировна пренебрегает просьбой о его вмешательстве, потому что она, кажется, забыла о его существовании.

Мадам Валицкая предстает главным архитектором романных интриг, и последующие главы искусно организуют ее не менее искусные манипуляции. Ей удается манипулировать почти всеми в романе, включая людей гораздо более проницательных, чем Сесили, пока все не развалится из-за необъяснимой прихоти принца Виктора. Если не считать этого последнего каприза, мужчины в этом романе обычно просто пешки, а то и меньше. В критический момент, когда неназванный и обычно отсутствующий отец Сесилии мог бы вмешаться, чтобы отклонить неизбежное предложение Дмитрия, Вера Владимировна пренебрегает просьбой о его вмешательстве, потому что она, кажется, забыла о его существовании.

Другое решение, которое предлагает этот роман, заключается в наиболее ярком аспекте его замысла, то есть в его формально новаторском сочетании прозы и стиха. В дополнение к разделам стихов, которые завершают и размышляют над каждой из 10 глав, по всему тексту появляется несколько интерлюдий стихов. Правда, опыты соединения стиха и прозы были известны и в русской литературе. Пушкин предложил для этого несколько моделей: его неоконченная сказка «Египетские ночи» повествует об импровизированном поэтическом спектакле и воспроизводит спонтанное творение. В более широком масштабе его «Евгений Онегин » был романом в стихах, а « мертвых душ» Николая Гоголя называл себя эпической поэмой в прозе. Позднее русский Кюнстлерроман периодически предлагал читателям образцы произведений поэта-героя, как, например, тургеневские « целина » в XIX веке или, что более известно, « дар » Набокова и «Доктор Живаго» Пастернака в 20-м.

Пушкин предложил для этого несколько моделей: его неоконченная сказка «Египетские ночи» повествует об импровизированном поэтическом спектакле и воспроизводит спонтанное творение. В более широком масштабе его «Евгений Онегин » был романом в стихах, а « мертвых душ» Николая Гоголя называл себя эпической поэмой в прозе. Позднее русский Кюнстлерроман периодически предлагал читателям образцы произведений поэта-героя, как, например, тургеневские « целина » в XIX веке или, что более известно, « дар » Набокова и «Доктор Живаго» Пастернака в 20-м.

Что отличает Двойная жизнь , так это то, как эта интерполированная поэзия реализует центральную идею романа о двойственности женщины-поэта. В Целина , мы время от времени мельком заглядываем в блокнот Нежданова, где он строчит стихи, пытаясь вылепить из себя революционера. В «Доктор Живаго » перипетии жизни Юрия и русской истории сняты в формальном совершенстве приложенных стихов. Оба романа по-разному противостоят невозможности жить и в истории, и в поэзии. В Двойная жизнь противоположные условия различны, как и формальные последствия. Эпиграф из «Сна» Байрона подготавливает путь: «Наша жизнь двойственна: У сна есть свой мир, / Граница между вещами, названными ложными, / Смерть и существование». В двойной жизни юной Сесили поэзия связана с бегущей во времени текучестью снов, а проза заключает в себе атрофированный мир условностей, а не истории.

Оба романа по-разному противостоят невозможности жить и в истории, и в поэзии. В Двойная жизнь противоположные условия различны, как и формальные последствия. Эпиграф из «Сна» Байрона подготавливает путь: «Наша жизнь двойственна: У сна есть свой мир, / Граница между вещами, названными ложными, / Смерть и существование». В двойной жизни юной Сесили поэзия связана с бегущей во времени текучестью снов, а проза заключает в себе атрофированный мир условностей, а не истории.

В своих темах и аллюзиях стиховые части демонстрируют свою верность романтическому прошлому, в то время как прозаические части цепляются за обыденное настоящее, как и подобает зарождающемуся реализму. С одной стороны стоят Шиллер и Байрон, с другой — требование полезности литературы. Двойная жизнь прославлял освободительный потенциал мечты в то время, когда другие писатели склонны подчеркивать опасность бегства от реальности. Романтик-идеалист в «Белых ночах» Достоевского, опубликованных в том же году, что и роман Павловой, томится в своих фантазиях, а Обломов Ивана Гончарова наслаждается своим знаменитым сном усыпляющего довольства, вышедшим отдельным рассказом в 1849 году. . В то время как другие писатели были заняты прорезыванием размытых капризов старческого романтизма, Павлова представляет сны как убежище для тех, кто застрял на пустыре реальной жизни. В стихотворном посвящении к роману она обращается «Все вы, души без крыльев, / Безгласные сестры моей души!» и желает им «[в] тюрьме этой узкой жизни / всего лишь один краткий всплеск той другой жизни». Последующий переход к прозе предельно ясно показывает разницу между этой жизнью и той другой:

. В то время как другие писатели были заняты прорезыванием размытых капризов старческого романтизма, Павлова представляет сны как убежище для тех, кто застрял на пустыре реальной жизни. В стихотворном посвящении к роману она обращается «Все вы, души без крыльев, / Безгласные сестры моей души!» и желает им «[в] тюрьме этой узкой жизни / всего лишь один краткий всплеск той другой жизни». Последующий переход к прозе предельно ясно показывает разницу между этой жизнью и той другой:

— Но богаты ли они?

— Думаю, да; имение значительное.

Однако дело не только в том, что Сесили бессознательно находит убежище в мягком мистицизме романтизма. Как заметила литературовед Дайана Грин, романтический Кюнстлерроман должен быть преобразован, чтобы молодая женщина могла найти в нем место. Это не может быть история, в которой блестяще одаренный юноша находит свое поэтическое призвание. Сесили не поэт, по крайней мере, не сознательно, и ей недоступны плоды мистического образования, происходящего в ее снах: «Что гений узнает наяву / Ты узнаешь, дитя мое, во сне». Единственный путь для женщины-поэта войти в этот мир — совсем из другого плана: в начале романа нервный молодой поэт читает свой перевод «Песни о колоколе» Шиллера. Неуказанным автором этого перевода является сама Каролина Павлова. В этом романе о женском поэтическом творчестве можно говорить только устами мужского двойника, будь то поэт в салоне Веры Владимировны или таинственный мужской голос, говорящий с Цецилией в ее снах.

Единственный путь для женщины-поэта войти в этот мир — совсем из другого плана: в начале романа нервный молодой поэт читает свой перевод «Песни о колоколе» Шиллера. Неуказанным автором этого перевода является сама Каролина Павлова. В этом романе о женском поэтическом творчестве можно говорить только устами мужского двойника, будь то поэт в салоне Веры Владимировны или таинственный мужской голос, говорящий с Цецилией в ее снах.

Бывают моменты, когда мир бодрствования и мир сновидений соприкасаются или, по крайней мере, сближаются. Искусство перебрасывает тонкий мост между двумя мирами, но по большей части оно играет второстепенную роль в гостиных вечно скучающих. Что еще более важно, эротическая любовь — даже если она ложна — содержит момент истины. Он мерцает над влюбленной Сесилией, когда она танцует под звездами, где ее наивные чувства соприкасаются с космосом. Это даже задерживается среди банальных разговоров и безупречно сухих манер аристократической светскости, когда Сесили признает, что они с Дмитрием вошли в общий опыт, невыразимая основная условность которого не может быть достигнута.