За что в 1937 году репрессировали лучших советских астрономов

В 1936-1937 годах каток сталинских репрессий безжалостно уничтожил лучших представителей советской астрономии. Трудно себе представить, что наблюдение за небесными светилами могло каким-то образом повлиять на государственное устройство или идеологию Советского Союза. Тем не менее, по делу, получившему неофициальное название «Пулковское» ученых расстреливали, ссылали в лагеря, лишали имущества и прав. Чем помешала наука руководству молодого советского государства?

Солнечное затмение

Простые москвичи наблюдают за солнечным затмением 1936 года. / Фото: www.ural56.ru

Формальным поводом для арестов послужило масштабное солнечное затмение, которое должно было состояться 19 июня 1936 года. Астрономы из разных стран готовились наблюдать затмение, которое должно было произойти в основном на территории Советского Союза. Причем подготовка к наблюдениям началась задолго до самого события. Ученые активно общались друг с другом во время научных симпозиумов и конференций, а также в личной переписке.

Ученые активно общались друг с другом во время научных симпозиумов и конференций, а также в личной переписке.

Первые аресты начались сразу после убийства Кирова 1 декабря 1934 года. Виновными очень быстро назначили членов некоей троцкистско-зиновьевской фашистской банды. Но тогда ещё советские учёные не могли себе представить, что членами этой банды может оказаться (и окажется) фактически каждый третий астроном, а вместе с ними геологи, геофизики и математики.

Физик Нист Ирвин К. Гарднер разработал 4-метровую камеру eclipse с 23-сантиметровой астрографической линзой для изучения полного солнечного затмения. Сибирь, 1936 год. / Фото: www.nist.gov

Главной в стране считалась Пулковская лаборатория. Естественно, что в период подготовки к наблюдению солнечного затмения, директор Борис Герасимович активно контактировал со своими зарубежными коллегами и просто не мог не привлечь внимания НКВД своими контактами.

Пулковская обсерватория. / Фото: www. pastvu.com

pastvu.com

Для качественного отслеживания события на 19 июня 1936 года были созданы 34 научных экспедиции, в состав которых вошли более 300 учёных, их них порядка 70 человек – граждане иностранных государств. Координацию и контроль за работой экспедиций осуществляла Пулковская обсерватория.

Большое советское затмение

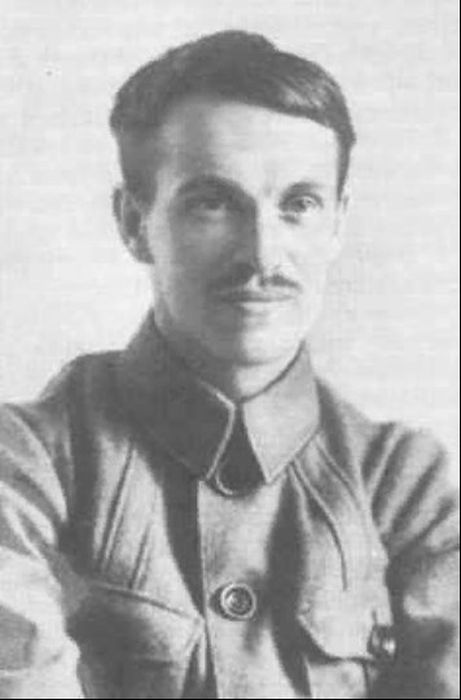

Борис Петрович Герасимович. / Фото: www.liveinternet.ru

Еще в июле после доклада Бориса Герасимовича в Академии наук СССР, директору Пулковской обсерватории была вынесена благодарность и даны рекомендации по закреплению связей с иностранными коллегами.

А вскоре во влиятельных ленинградских изданиях стали появляться статьи, в которых подробно и безжалостно осуждалась атмосфера, царящая в Пулковской обсерватории. Учёных во главе с директором обвиняли сначала в преклонении перед иностранцами, в нежелании объективно рассматривать критику и публикациях научных работ в заграничных специализированных журналах. Одновременно НКВД уже вел дело о вредительской деятельности и шпионаже.

Борис Васильевич Нумеров. / Фото: www.wikipedia.org

Затем начались массовые аресты учёных. Одной из первых жертв стал заместитель директора обсерватории по хозчасти Борис Шигин, в октябре 1936 года арестован директор Астрономического института, член-корреспондент АН СССР Борис Нумеров. Борис Васильевич Нумеров после длительных избиений и пыток признался в том, что был завербован иностранной разведкой и вовлекал коллег в антисоветскую организацию.

Все арестованные по данному делу обвинялись в шпионаже, заговоре против советской власти, участию в подготовке покушений на руководителей государства. Приговор большей части арестованных был вынесен в период в 20 по 26 мая 1937 года, однако аресты не прекратились и после него.

Аресты продолжались и после вынесения приговора основным фигурантам. / Фото: www.1001.ru

Борис Герасимович до последнего писал письма в защиту своих коллег, пытаясь восстановить справедливость. Его арестовали 27 июня 1937 года. Вместе с учёными аресту подвергались и их жёны, им тоже выносились безжалостные приговоры. Осень 1937 года ознаменовалась арестами жён и родственников ранее осуждённых учёных. Самого Герасимовича в ноябре расстреляли, его жену Ольгу Михайловну приговорили к 8 годам лагерей.

Вместе с учёными аресту подвергались и их жёны, им тоже выносились безжалостные приговоры. Осень 1937 года ознаменовалась арестами жён и родственников ранее осуждённых учёных. Самого Герасимовича в ноябре расстреляли, его жену Ольгу Михайловну приговорили к 8 годам лагерей.

Судьба репрессированных учёных

Пулковская обсерватория. / Фото: www.rg.ru

Пулковское дело касалось не только сотрудников обсерватории или астрономов. По нему арестовывали геологов и геофизиков, геодезистов и математиков в разных концах Страны Советов.

Даже спустя много лет невозможно подсчитать точное количество пострадавших. Известно, что только в Ленинграде было арестовано более 100 сотрудников научных организаций и учебных заведений. А ведь репрессии коснулись учёных Москвы, Киева, Харькова, Днепропетровска, Ташкента и других городов.

Пулковская обсерватория. / Фото: www.imperhans.ru

В результате к расстрелу были приговорены 14 человек. Судьба многих из тех, кто был приговорен к отбыванию длительных сроков наказания в исправительно-трудовых лагерях, осталась неизвестной. Даже в справке КГБ СССР от 17 марта 1989 года о судьбе пулковских астрономов напротив фамилий Днепровского, Балановского, Комендантова значится: «Место отбытия наказания и дальнейшая судьба не установлены».

Даже в справке КГБ СССР от 17 марта 1989 года о судьбе пулковских астрономов напротив фамилий Днепровского, Балановского, Комендантова значится: «Место отбытия наказания и дальнейшая судьба не установлены».

Несколько астрономов, приговоренных к 10 и более лет лагерей в результате оказались расстреляны, якобы за троцкистскую агитацию в местах лишения свободы.

После смерти Сталина многих учёных реабилитировали, в том числе тех, кто был расстрелян или умер в тюрьме.

«Большой террор» – так называют период наиболее массовых сталинских репрессий и политических преследований в 1937-1938 гг. Тогда были арестованы многие видные деятели науки, культуры и искусства, и только единицам удалось выжить и выстоять в эти страшные времена. Количество жертв большого террора составило около 1 млн человек.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Нравится

Пулковское дело | это… Что такое Пулковское дело?

«Пу́лковское де́ло» (1936—1937) — уголовное дело, возбуждённое НКВД против группы советских учёных по обвинению в «участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей в 1932 году по инициативе германских разведывательных органов и ставившей своей целью свержение Советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры»[1]. Точная оценка числа пострадавших по делу не представляется возможной, само название «пулковское дело» возникло позже и в материалах дел не употреблялось. Арестованы были сотрудники не только Пулковской обсерватории, но и многих других научных организаций — астрономы, геологи, геофизики, геодезисты, математики ряда научных и учебных заведений Ленинграда, Москвы и других городов — однако первая большая группа арестов, произошедшая осенью 1936 года, в начале «Ежовщины», была произведена среди пулковских астрономов, что и объясняет происхождение названия.

Содержание

|

История процесса

С 1934 года советская и мировая астрономическая наука готовилась к солнечному затмению 19 июня 1936 года, которое должно было наблюдаться преимущественно на территории СССР. Расширившиеся в связи с этим зарубежные контакты директора Пулковской обсерватории Б. П. Герасимовича привлекли внимания НКВД[2] и было начато конструирование дела о «контрреволюционной вредительской организации» в среде научно-технической интеллигенции Ленинграда.

Летом 1936 года в ленинградской прессе была напечатана серия статей, осуждавшая «нездоровую обстановку» в пулковской обсерватории и обвинявшая астрономов в «преклонении перед заграницей», выражающемся в публикации работ преимущественно в западных журналах, в «зажиме критики» и т. д.[3]

Тем же летом 1936 года в Зыряновске на Алтае был арестован геофизик, сотрудник ЦНИГРИ Ю. Н. Лепешинский, что положило начало большой серии арестов[2]. В августе 1936 года был арестован заместитель директора Пулковской обсерватории Б. И. Шигин. Затем, в ноябре 1936 — сентябре 1937 последовали аресты 13 пулковских астрономов и жён семерых из них, включая директора обсерватории Герасимовича (существует версия, что арест ускорило его заступничество за арестованных коллег перед А. А. Ждановым). Ведение дела проходило по отработанному НКВД сценарию: силовые методы допроса арестованных приводили к тому, что они оговаривали не только себя, но и своих коллег. По некоторым оценкам, всего по делу было арестовано более ста человек, в том числе профессор ЛГУ, член-корреспондент АН СССР В. А. Фок, профессор ЛГУ В. К. Фредерикс, другие известные учёные, в том числе около 30 астрономов, что составляло примерно 10-20 процентов общего числа активно работающих в то время в СССР астрономов.

Н. Лепешинский, что положило начало большой серии арестов[2]. В августе 1936 года был арестован заместитель директора Пулковской обсерватории Б. И. Шигин. Затем, в ноябре 1936 — сентябре 1937 последовали аресты 13 пулковских астрономов и жён семерых из них, включая директора обсерватории Герасимовича (существует версия, что арест ускорило его заступничество за арестованных коллег перед А. А. Ждановым). Ведение дела проходило по отработанному НКВД сценарию: силовые методы допроса арестованных приводили к тому, что они оговаривали не только себя, но и своих коллег. По некоторым оценкам, всего по делу было арестовано более ста человек, в том числе профессор ЛГУ, член-корреспондент АН СССР В. А. Фок, профессор ЛГУ В. К. Фредерикс, другие известные учёные, в том числе около 30 астрономов, что составляло примерно 10-20 процентов общего числа активно работающих в то время в СССР астрономов.

По версии НКВД[2], создание «контрреволюционного центра» произошло в марте 1932 года, когда в Свердловске проходила геофизическая конференция. Возглавлял «центр», согласно обвинению, директор Астрономического института Б. В. Нумеров, который имел свою «контрреволюционную группу» ещё с 1929 года. По версии следствия, разветвлённая организация с центром в Ленинграде имела филиалы в Москве, Киеве, Харькове, Днепропетровске, Новосибирске и других городах. В 1933 «центр» якобы установил связь с троцкистско-зиновьевской организацией Ленинграда. По директиве последней, согласно версии следствия, началась подготовка террористических актов против руководителей ВКП(б) и советского правительства. Арестованный в 1939 году инженер-изобретатель Лев Термен обвинялся, например, в том, что он готовил вместе с подельниками из числа астрономов Пулковской обсерватории теракт против Кирова в 1934 году, когда бомба была якобы встроена в маятник Фуко и должна была взорваться в момент осмотра этого маятника Кировым во время посещения обсерватории. На проходивших в 1933—1936 годах заседаниях члены организации якобы пришли к решению о необходимости террора против Сталина, а на последнем совещании в феврале 1936 года было принято решение об организационной подготовке такого теракта.

Возглавлял «центр», согласно обвинению, директор Астрономического института Б. В. Нумеров, который имел свою «контрреволюционную группу» ещё с 1929 года. По версии следствия, разветвлённая организация с центром в Ленинграде имела филиалы в Москве, Киеве, Харькове, Днепропетровске, Новосибирске и других городах. В 1933 «центр» якобы установил связь с троцкистско-зиновьевской организацией Ленинграда. По директиве последней, согласно версии следствия, началась подготовка террористических актов против руководителей ВКП(б) и советского правительства. Арестованный в 1939 году инженер-изобретатель Лев Термен обвинялся, например, в том, что он готовил вместе с подельниками из числа астрономов Пулковской обсерватории теракт против Кирова в 1934 году, когда бомба была якобы встроена в маятник Фуко и должна была взорваться в момент осмотра этого маятника Кировым во время посещения обсерватории. На проходивших в 1933—1936 годах заседаниях члены организации якобы пришли к решению о необходимости террора против Сталина, а на последнем совещании в феврале 1936 года было принято решение об организационной подготовке такого теракта. Участникам «заговора» вменялось в вину также вредительство (саботаж наблюдений солнечных затмений, сокрытие месторождений полезных ископаемых, и т. д.)

Участникам «заговора» вменялось в вину также вредительство (саботаж наблюдений солнечных затмений, сокрытие месторождений полезных ископаемых, и т. д.)

Весной 1937 года, с 20 по 26 мая, выездной сессией ВК ВС СССР в Ленинграде рассматривались дела привлечённых по «пулковскому делу». Против подсудимых были выдвинуты обвинения по пунктам 6, 7, 8, 10 и 11 статьи 58 УК РСФСР (шпионаж, вредительство, террор, антисоветская агитация). Часть обвиняемых (П. М. Каратыгин, П. П. Кузнецов, С. К. Гирин, А. П. Константинов, М. А. Балдин, Ю. Н. Лепешинский) была приговорена к расстрелу, другие — осуждены на 10 лет ИТЛ с конфискацией имущества и поражением в правах на 5 лет и к другим срокам заключения.

Аресты учёных, связанных с «пулковским делом», продолжались и после суда основной группы обвиняемых. В частности, осенью 1937 были арестованы и приговорены как ЧСИР к различным срокам заключения в ИТЛ жёны осуждённых. Были сосланы и родственники учёных. 30 ноября 1937 года был приговорён к расстрелу директор Пулковской обсерватории Б. П. Герасимович.

П. Герасимович.

Часть осуждённых была реабилитирована в конце 1950-х годов.

Арестованные по «Пулковскому делу»

| Имя | Место работы | Дата ареста | Приговор | Дальнейшая судьба | Реабилитация |

|---|---|---|---|---|---|

| Бабиенко, Даниил Васильевич[4] | Укргеолтрест | 19 декабря 1936 | Расстрел | ||

| Балановский, Иннокентий Андреевич[1] | ГАО | 7 ноября 1936 | 10 лет | ? | 1957 |

| Балдин, Михаил Александрович[5] | ЦНИГРИ | 2 февраля 1937 | Расстрел | Расстрелян 23 мая 1937 | 2 декабря 1957 г. |

| Безбородько Николай Иванович[4] | 14 сентября 1938 | 12 лет | Умер в Онеглаге НКВД 7 мая 1942 | ? | |

| Боева, Нина Фёдоровна[6] | АИ, ГАО | конец 1936 | Вернулась в АИ | ||

| Бурсиан, Виктор Робертович[2] | ЛГУ | 5 октября 1936 | ? | Умер в тюрьме | 1956 |

| Варзар Софья Михайловна[7] | АИ | конец 1936 | Вернулась в АИ в 1940-х | ||

| Василенко Павел Иванович[2] | ГИ | Расстрел | ? | ||

| Выржиковский Роман Романович[4] | Харьковский ун-т | 2 апреля 1937 | Расстрел | 23 ноября 1956 | |

| Газе, Вера Фёдоровна[6] | ГАО | 7 ноября 1936 | Освобождена в 1940 | ? | |

| Герасимович, Борис Петрович[1] | ГАО | 28 июня 1937 | Расстрел | Расстрелян 30 ноября 1937 | 1956 |

| Герасимович Ольга Михайловна[1] | 8 лет | Работала в КрАО | |||

| Гирин Сергей Кузьмич[2] | ЦНИГРИ | 13 сентября 1936 | Расстрел | Расстрелян 23 мая 1937 | 1957 |

| Гутт Антон Евгеньевич[4] | Горный ин-т (Днепропетровск) | 17 марта 1937 | Расстрел | Расстрелян 3 сентября 1937 | ? |

Днепровская К. А.[2] А.[2] | сентябрь 1937 | ||||

| Днепровский, Николай Иванович[1] | ГАО | 4 декабря 1936 | 10 лет | ? | 1957 |

| Дробышев Дмитрий Васильевич[2] | ЦНИГРИ | 1936 | Вернулся к работе в конце 1930-х | ||

| Жонголович, Иван Данилович[6] | АИ | Вернулся в АИ в 1937 | |||

| Еропкин, Дмитрий Иванович[1] | ГАО | 4 декабря 1936 | 10 лет | Расстрелян 20 января 1938 | 1955 |

| Иванов Н. И.[6] | ТАО | декабрь 1936 | Осуждён | Умер в тюрьме (?) | ? |

| Идельсон, Наум Ильич[6] | АИ | 7 ноября 1936 | Вернулся в АИ в декабре 1939 | ||

| Каратыгин, Павел Михайлович[4] | ЦНИГРИ | 1 ноября 1936 | Расстрел | Расстрелян 23 мая 1937 | ? |

| Касаткин, Петр Иванович[4] | ЦНИГРИ | 26 февраля 1937 | 10 лет | 1955 | |

| Кириков, Андрей Павлович[4] | ЦНИГРИ | 7 ноября 1936 | 10 лет | Расстрелян(?) 20 января 1938 | 1956 |

Козлов, В. И.[6] И.[6] | ТАО | Осуждён | Умер в тюрьме в 1940 (?) | ? | |

| Козловский Н. Ю.[6] | АИ | ? | |||

| Козырев, Николай Александрович[1] | ГАО | 7 ноября 1936 | 10 лет | Освобождён 1 января 1947 | 1958 |

| Козырева В. Н. | сентябрь 1937 | ||||

| Комендантов, Николай Васильевич[1] | ГАО | 7 ноября 1936 | 10 лет | ? | 1957 |

| Комендантова А. И. | сентябрь 1937 | ||||

| Константинов, Александр Павлович[4] | ЦНИГРИ | 1 ноября 1936 | Расстрел | Расстрелян 26 мая 1937 | 1956 |

| Константинова (Лебедева) Л. М. | август-сентябрь 1937 | 8 лет | |||

| Крутков, Юрий Александрович | Физтех им. А. Ф. Иоффе А. Ф. Иоффе | 30 декабря 1936 | 10 лет | Вернулся в ЛГУ | 1957 |

| Кузнецов, Павел Петрович[4] | ЦНИГРИ | 8 октября 1936 | Расстрел | Расстрелян 23 мая 1937 | 1957 |

| Леман-Балановская, Инна Николаевна[1] | ГАО | 7 сентября 1937 | 5 лет | Освобождена в 1942 | 12 июня 1989 года |

| Лепешинский, Юрий Николаевич[4] | ЦНИГРИ | 20 сентября 1936 | Расстрел | Расстрелян 23 мая 1937 | 1957 |

| Лысенко Ф. О. | ГИ | Расстрел | ? | ||

| Марков, Александр Владимирович[6] | АИ | конец 1936 | Вернулся к работе в 1940 | ||

| Мохнач Д. О.[6] | АОЛГУ | ? | |||

| Мошкова В. С.[6] | АИ | ноябрь 1936 | Вернулась в АИ | ||

Мусселиус (Мей) А. И. И. | сентябрь 1937 | ||||

| Мусселиус, Максимилиан Максимилианович[1] | ГАО | 10 февраля 1937 | 10 лет | Расстрелян 20 января 1938 | 1957 |

| Нечипоренко, Пётр Кириллович[4][8] | КУ, ПГО | 10 мая 1937 | Расстрел | Расстрелян 3 сентября 1937 | 1958 |

| Нумеров, Борис Васильевич[7] | АИ | 22 октября 1936 | 10 лет | Расстрелян 13 сентября 1941 | 1957 |

| Нумерова Е. Е. | ЦНИГРИ | 4 сентября 1937 | 5 лет | ? | |

| Перепёлкин, Евгений Яковлевич[1] | ГАО | 11 мая 1937 | 5 лет | Расстрелян 13 января 1938 | 1956 |

| Перепелкина (Яшнова) Г. П. | сентябрь 1937 | ||||

| Постоев, Александр Иванович[6] | ТАО | 1 марта 1936 (?) | Освобождён в 1939-1940 | ||

Радинский М. А.[6] А.[6] | АИ | ? | |||

| Свитальский, Николай Игнатьевич | КУ | 29 июня 1937 | Расстрел | 1957 | |

| Селиванов С. М.[6] | ТАО | декабрь 1936 | ? | Умер в тюрьме(?) | ? |

| Семейкин В. Е.[6] | ХАО | ? | |||

| Случановский А. С. | ЛЭТИ | ноябрь 1936 | Умер в тюрьме | ? | |

| Соколов, Павел Тимофеевич[2] | ЦНИГРИ | 1936 | ? | Умер в тюрьме | 1957 |

| Суровцев В. Е.[6] | ТАО | декабрь 1936 | Умер в тюрьме (?) | ? | |

| Успенский И. Д. | ЦНИГРИ | 1936 | 10 лет | ||

| Фок, Владимир Александрович | ЛГУ | 11 февраля 1937 | Вернулся к работе | ||

| Фредерикс, Всеволод Константинович | ЛГУ | 21 октября 1936 | 10 лет | Умер в тюрьме в 1943 | 1956 |

| Шатилов, Серафим Александрович | 26 февраля 1937 | 10 лет | Умер в тюрьме | 1957 | |

Шигин Б. И.[6] И.[6] | ГАО | август 1936 | |||

| Щеглов В. П.[6] | ТАО | декабрь 1936 | Вернулся к работе | ||

| Язев И. Н.[6] | ПГО | Вернулся к работе в 1940 | |||

| Яшнов, Петр Иванович[1] | ГАО | 7 ноября 1936 | 10 лет | Умер в тюрьме | 1957 |

| Яшнова О. И. | сентябрь 1937 |

Обозначения:

- АИ — Астрономический институт

- АОЛГУ — Астрономическая обсерватория ЛГУ

- ГАО — Главная астрономическая обсерватория, Пулково

- ГИ — Геологический институт АН УССР

- КУ — Киевский университет

- ЛГУ — Ленинградский государственный университет

- ПГО — Полтавская гравиметрическая обсерватория

- ТАО — Ташкентская астрономическая обсерватория

- ХАО — Харьковская астрономическая обсерватория

- ЦНИГРИ — Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Справка КГБ о судьбе пулковских астрономов

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В.

Ю. Жуков «Пулковское дело»

Ю. Жуков «Пулковское дело» - ↑ Д. Славентантор. «Лестница славы» // «Ленинградская правда», 4 июня 1936 г;

Д. Славентантор. «Рыцари раболепия» // «Ленинградская правда», 18 июля 1936 г;

А. Нежданов и Д. Славентантор. «Ещё раз о пулковских нравах» // «Ленинградская правда», 27 августа 1936 г. - ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Репрессированные геологи

- ↑ Террор против геологов в СССР

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R.

A. McCutcheon The 1936-1937 Purge of Soviet Astronomers // Slavic Review. — 1991. — Т. 50. — № 1. — С. 100-117.

A. McCutcheon The 1936-1937 Purge of Soviet Astronomers // Slavic Review. — 1991. — Т. 50. — № 1. — С. 100-117. - ↑ 1 2 Нумеров Б.В.

- ↑ Сообщение Ольги Петровны Струкуленко

Ссылки

- R. A. McCutcheon The 1936-1937 Purge of Soviet Astronomers // Slavic Review. — 1991. — Т. 50. — № 1. — С. 100-117.

- Н. И. Невская. Забытые страницы истории Пулковской обсерватории // Репрессированная наука. Выпуск 2. СПб.: Наука, 1994, с.140-144.

- В. Ю. Жуков. «Пулковское дело»

- Репрессии учёных. Библиографические материалы

- Репрессированные геологи

- A. H. Дадаев. Биография Н. А. Козырева

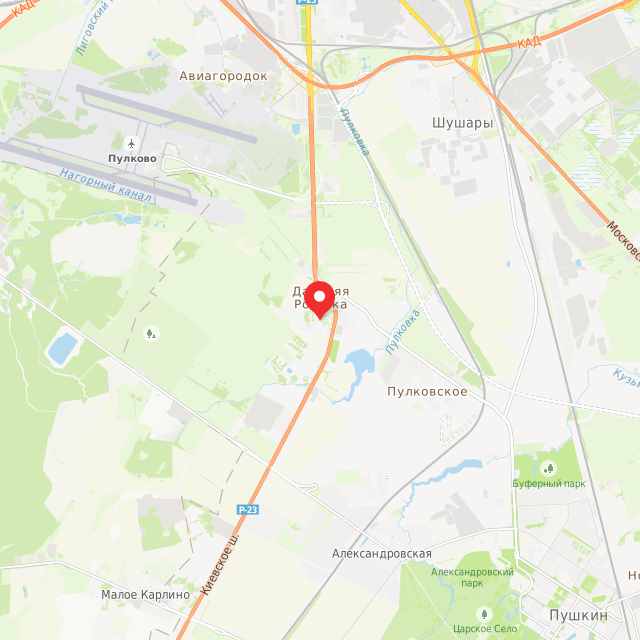

Аэропорт Пулково: государственно-частное финансирование в России набирает обороты

Расширение аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге стало важной вехой в истории государственно-частного партнерства (ГЧП) в России и участия международных финансовых институтов в финансирования проектов в этой стране.

Пулково — крупный строительный объект: более 3000 человек работают на строительстве нового терминала для международных и внутренних пассажиров и установке оборудования для повышения безопасности полетов.

«Общий статус завершения составляет около 40%, хотя терминал гораздо более продвинутый, около 70%, так как открытие состоится через год», — говорит Андреа Пал, заместитель генерального директора и финансовый директор «Воздушных ворот Северной Столицы», консорциум, управляющий Пулково.

Когда терминал будет запущен, Пулково сможет обслуживать 17 миллионов пассажиров в год. По словам г-жи Пал, развитие движения в Пулково очень сильное, и ожидается, что к концу 2012 года пассажиропоток превысит 11 миллионов человек9.0005

«Наша фактическая мощность намного меньше указанной, поэтому расширение более чем необходимо для обеспечения высокого уровня обслуживания клиентов», — продолжает она.

Проект был запущен в 2009 году, когда в рамках соглашения о ГЧП город Санкт-Петербург передал концессию на 30 лет на эксплуатацию Пулково консорциуму «Воздушные ворота Северной столицы», в который входят российская группа ВТБ, немецкая Fraport AG (владелец и оператор Франкфуртского аэропорта) и греческой Capelouzos Group.

«Это один из крупнейших проектов ГЧП в России, — говорит г-жа Пал.

«Для города аэропорт — это ворота в мир. Это также чувствительный момент, когда речь идет о безопасности. Поэтому естественно выбрать модель ГЧП, чтобы убедиться, что интересы города представлены в бизнесе, который развивает и управляет частный инвестор».

«Для частного партнера бизнес-цель состоит в том, чтобы в течение периода концессии достичь окупаемости инвестиций, созданных планом развития, инициированным трафиком, и эффективной работой».

Инвестиционная программа составляет 1,19 млрд евро. Заемное финансирование покрывает до 60% потребностей проекта в финансировании. Весной 2010 года консорциум и пул международных и российских кредиторов подписали соглашение о пакете долгосрочного финансирования. Оставшаяся часть – это инвестиции участников консорциума в акционерный капитал.

Кредит СИБ в размере 50 миллионов евро является частью структурированного пакета финансирования со сроком погашения 15 лет, выделенного пулом международных кредиторов, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международную финансовую корпорацию (IFC), Black Sea Trade и Банк Развития, Евразийский Банк Развития и Внешэкономбанк России, а также группу международных коммерческих банков, синдицированных МФК и ЕБРР.

По сути, Пулково — первое ГЧП в развитии аэропортов в России и пока самое крупное ГЧП без государственных гарантий.

«Тот факт, что пакет проектного финансирования такого размера для инфраструктурного проекта в России был подписан, является большим достижением. Это было бы невозможно без МФУ и СИБ», — добавляет г-жа Пал.

Комментируя роль международных финансовых организаций в проекте, она отмечает, что средства были получены по договору проектного финансирования с ограниченным правом регресса.

«В этой конкретной модели финансирования банки имеют более высокий риск, чем в случае классических кредитов, и, следовательно, они имеют очень сильные права принятия решений в бизнесе».

Концессионное соглашение, финансовый пакет и контракт на проектирование-закупки-строительство, соответствующие международным стандартам, являются первыми в своем роде в России. Однако быть первым не обязательно означает только похвалу и триумф.

«Будучи пионерами концессий и проектного финансирования, мы сталкиваемся с юридическими препятствиями, поскольку такого рода проекты не были предусмотрены российским законодательством. Поэтому многие стандартные запросы кредиторов и акционеров не могут быть легко отражены», — говорит г-жа Пал. Она также называет волокиту проблемой для любого частного инвестора в России.

Поэтому многие стандартные запросы кредиторов и акционеров не могут быть легко отражены», — говорит г-жа Пал. Она также называет волокиту проблемой для любого частного инвестора в России.

Имея обширный управленческий опыт франкфуртского узлового оператора Fraport, г-жа Пал видит в этом проекте прекрасные возможности для деловых партнеров, инвестирующих свои ноу-хау, и для отдельных членов ее команды.

«Пулково — очень ответственный проект. Чтобы гарантировать успешное завершение, мы все должны многому научиться. В моем случае две основные задачи — это получение опыта строительства, особенно договорной части, и освоение основ русского языка!» она говорит.

Аэропорт Пулково, Россия ГЧП | Тематические исследования

Слишком много инфраструктурных проектов обременено словом «первопроходец» — часто журналисты, лишенные вдохновения, поздно ночью. Но проект аэропорта Пулково был ничем иным: первым проектом ГЧП в России, действительно достойным этого названия, и первым, запущенным на основе нового закона.

В отличие от предыдущих инфраструктурных проектов в стране, он был реализован без государственных грантов, субсидий или платежей за доступность. И это произошло, когда российское правительство планировало направить 1 триллион долларов США инвестиций в инфраструктуру – в основном за счет иностранных инвестиций – к 2020 году. способность вести бизнес.

Строго говоря, проект еще не достиг финансового закрытия, поскольку на момент написания статьи кредиторы ожидают подписания контракта с подрядчиком, прежде чем выделять средства. Однако консорциум «Воздушные ворота Северной столицы» уверен, что к концу месяца это будет реализовано.

Предыстория и закупки

В декабре 2005 г. город Санкт-Петербург принял местный закон о закупках ГЧП, который установил широкие рамки для реализации проектов. Ни тогда, ни сейчас такого закона на национальном уровне в России не существовало.

Одной из целей города было преобразование аэропорта Пулково, строительство внутреннего терминала которого было завершено в 1973 году, а международного терминала было построено в 1950-х годах, чтобы к 2040 году пассажиропоток увеличился с примерно 7 миллионов до прогнозируемых 30 миллионов. Проект был запущен. в начале 2008 года, а Dewey & LeBoeuf были назначены юридическими советниками властей в феврале того же года.

Проект был запущен. в начале 2008 года, а Dewey & LeBoeuf были назначены юридическими советниками властей в феврале того же года.

ГЧП неизбежно столкнулась с проблемами. «Сначала, — вспоминают Брюс Джонстон и Алистер Уишарт из Dewey & LeBoeuf, — юристы продолжали поднимать конституционные проблемы — был ли федеральный закон важнее городского? В конце концов они смирились с этим.

«Рядом находился военный аэропорт, а военные аэропорты очень легко превратить в гражданские. Это был сложный вопрос: имело ли правительство право сказать, что поблизости не будет аэропорта?» В конце концов, после некоторых переговоров с российским антимонопольным органом, в контракт был включен удовлетворительный пункт о неконкуренции.

Тендерный процесс был разделен на две части: строительство и управление в одном пакете и инвестиции в другом, при этом консорциумы должны были участвовать в обоих. Десять фирм прислали анкеты для предварительной квалификации в апреле-июле 2008 г., а семь фирм прошли предварительную квалификацию в августе того же года. Их было:

Их было:

- Инфраструктура GMR

- Петропорт-Концесия (Flughaven Wien с инвесторами ЗАО Лидер и Газпромбанк)

- Невский аэропорт (Changi Airports International с дочерней компанией «Базового Элемента» в качестве инвестора)

- Невское небо (Macquarie Capital, Macquarie Renaissance Infrastructure Fund)

- Международный аэропорт Санкт-Петербург (аэропорт Хохтиф, Ренова как инвестор)

- TAV Airports Holding Company

- Ворота Северной Столицы (Fraport, ВТБ Капитал и Horizon Air Investments, часть Copelouzos, как инвесторы)

Комментируя тендерный процесс, Алексей Мороз из ВТБ Капитал Инфраструктура Финансы сказал: «Высокий уровень конкуренции обусловлен тем, что аэропорт Пулково является одним из лучших и перспективных транспортных активов России, который может быть существенно улучшен в интересах как города Санкт-Петербург и частный инвестор».

Между тем, в сентябре 2008 г. агентство Airport Strategy Marketing представило прогнозный отчет о пассажиропотоке, согласно которому к 2039 г. пассажиропоток вырастет до 43 миллионов в год.

пассажиропоток вырастет до 43 миллионов в год.

К маю 2009 года список из семи компаний превратился в шорт-лист из трех – «Невский», «Петропорт» и «Воздушные ворота Северной столицы», а в июне «Северная столица» была признана предпочтительным участником тендеров как на строительство и управление, так и на инвестиционные конкурсы. Меморандум о взаимопонимании между ВТБ, Fraport и Правительством Санкт-Петербурга подписан в Мюнхене 16 июля 2009 года..

Freshfields был юридическим консультантом участника торгов, Halcrow предоставил технические консультации, а Steer Davies Gleave был консультантом по вопросам дорожного движения. ВТБ Капитал выступил финансовым консультантом.

Для властей, помимо Dewey & LeBoeuf, Citi был финансовым консультантом, ASM предоставлял консультации по вопросам дорожного движения, Mott McDonald был техническим консультантом, а Всемирный банк консультировал по структурированию закупок.

Описание проекта

Проект охватывает строительство, финансирование и эксплуатацию объектов аэропорта Пулково, включая новый международный терминал вместо Пулково-2 и модернизацию внутреннего терминала Пулково-1, в течение 30-летнего периода концессии. Сам проект терминала был предметом предыдущего конкурса, объявленного в 2007 году и выигранного британскими архитекторами Grimshaw and Partners. Когда строительство будет завершено, Пулково станет крупнейшим аэропортом в Балтийском регионе.

Сам проект терминала был предметом предыдущего конкурса, объявленного в 2007 году и выигранного британскими архитекторами Grimshaw and Partners. Когда строительство будет завершено, Пулково станет крупнейшим аэропортом в Балтийском регионе.

Город сохраняет за собой право собственности на компанию «Пулково-аэропорт», а активы и ответственность распределяются между властями и спонсорами проекта. Спонсор несет ответственность за сбор всех доходов от аэропорта и выплачивает процент от дохода Правительству Санкт-Петербурга в виде концессионного сбора.

«Воздушные ворота Северной Столицы» взяли на себя эксплуатацию и техническое обслуживание Пулково в апреле 2010 года, и ожидается, что этап строительства начнется вскоре после того, как все подрядчики подпишут контракты. Совместное предприятие Astaldi и IC было назначено привилегированными участниками торгов в качестве генеральных подрядчиков на первом этапе работ в феврале 2011 года9.0005

Финансирование

Когда в начале 2008 г. начались закупки для Пулково, на финансовых рынках, безусловно, царила неразбериха. К концу 2009 г. консорциум обдумывал варианты финансирования. Разговоры о клубе из 10 банков вскоре уступили место синдикационной сделке, возглавляемой многосторонними компаниями и банками развития.

начались закупки для Пулково, на финансовых рынках, безусловно, царила неразбериха. К концу 2009 г. консорциум обдумывал варианты финансирования. Разговоры о клубе из 10 банков вскоре уступили место синдикационной сделке, возглавляемой многосторонними компаниями и банками развития.

Внешэкономбанк, российский государственный банк развития, относительно рано проявил интерес, и к апрелю около 20 коммерческих банков проявили интерес к компоненту B-займа планируемого совместного синдицирования МФК и ЕБРР. Запланированная куча долга была превышена в два раза.

Были ли спонсоры удивлены таким интересом? Алекс Мороз говорит: «Мы не были удивлены, потому что успешное завершение синдикации стало закономерным результатом работы высококвалифицированной команды спонсоров и их советников, проделавшей колоссальную работу над всеми мыслимыми аспектами сделки.

«Конечно, процесс значительно осложнялся тем, что привлечение долга происходило на волне финансового кризиса, но мы всегда верили в конечный успех проекта и сумели добиться взаимоприемлемой позиции с большой группой международных кредиторов».

К июлю семь коммерческих банков и один банк развития (KfW) должны были принять участие в компоненте кредита категории B кредита, совместно организованного МФК и ЕБРР. Это оказалось способом убедить инвесторов во время падения пассажиропотока в том, что в проект и его прогнозируемый рост стоит инвестировать. Также помогло запланированное соотношение долга и собственного капитала 60:40.

Пакет долга в размере 716 миллионов евро был предоставлен:

- Внешэкономбанк — 230 млн евро (10 млрд руб.)

- Синдикация ЕБРР и МФК — 200 млн евро

- ЕБРР — 100 миллионов евро

- МФК — 70 млн евро

- Евразийский банк развития — 67,67 млн евро (90 млн долларов США)

- Северный инвестиционный банк — 50 миллионов евро

- Черноморский банк торговли и развития — 15 миллионов евро

Участниками синдикации МФК/ЕБРР были:

- UniCredit (55 млн евро) – букраннер и MLA

- Standard Bank (39 млн евро) – букраннер и MLA

- Espirito Santo Investment (23 миллиона евро) — Bookrunner & MLA

- Nordea Bank (23 миллиона евро) в качестве букраннера и MLA

- DZ Bank (17 млн евро) MLA

- KfW IPEX-Bank (16 млн евро) MLA

- Mediobanca — Banca di Credito Finanziario (13,5 млн евро) MLA

- Райффайзен Центральбанк Австрия (13,5 млн евро) MLA

Финансовое закрытие, при условии назначения подрядчика (см. выше), было достигнуто в апреле 2010 г., а синдицирование было закрыто в июле. С тех пор, по словам Мороза, аэропорт привлек значительный международный интерес на вторичном рынке. «Мы по-прежнему наблюдаем большой интерес к акциям Пулково и аналогичным инструментам со стороны финансовых инвесторов со всего мира.

выше), было достигнуто в апреле 2010 г., а синдицирование было закрыто в июле. С тех пор, по словам Мороза, аэропорт привлек значительный международный интерес на вторичном рынке. «Мы по-прежнему наблюдаем большой интерес к акциям Пулково и аналогичным инструментам со стороны финансовых инвесторов со всего мира.

«Пулково — один из тех качественных активов, которые не требуют постоянной рекламы и питчинга, чтобы заинтересовать инвесторов — вместо этого инвесторы гоняются за такими активами».

Заключение

Несомненно, исторический статус Пулково как крупного российского ГЧП, запущенного и закрытого без государственной субсидии и при финансировании крупного международного коммерческого банка. Были успешно согласованы уровни федерального и местного законодательства, а также политические аспекты реконструкции исторического аэропорта. Хотя строительные работы начинаются дольше, чем некоторые надеялись, нет оснований полагать, что модернизация Пулково не пройдет успешно.

Таким образом, это вполне может стимулировать дальнейшие синдицированные инфраструктурные сделки в России. Одним из признаков этого может быть проект модернизации аэропорта Курумоч в Самаре, тендер на который, как ожидается, будет выставлен на основе ГЧП в конце этого года.

Илья Гудков, генеральный директор Агентства стратегических инвестиций города Санкт-Петербурга, прокомментировал обзор рынка России IJ в 2010 году: «Нет другого проекта такого масштаба и уровня сложности, учитывая, что этот проект предполагает полную реконструкцию существующего аэропорта. – было завершено в европейском секторе аэропортов в последние годы. Пулковский проект демонстрирует, что крупные инфраструктурные проекты, требующие значительных долгосрочных обязательств со стороны международных инвесторов и банков, возможны, несмотря на недавний финансовый кризис и продолжающиеся потрясения на финансовых рынках».

Обзор проекта

Название проекта | Аэропорт Пулково ППС |

Местоположение | Санкт-Петербург, Россия |

Описание | Проектная компания будет строить, расширять, финансировать и эксплуатировать объекты аэропорта Пулково (за исключением грузового терминала и бизнес-авиации) в соответствии с условиями соглашения о ГЧП, подписанного между городом Санкт-Петербургом и компанией «Аэропорт Пулково» 30 октября 2009 г. |