история любви Марины Цветаевой и Сергея Эфрона

У Марины Цветаевой был всего один муж, которого она любила и уважала до последнего дня. Однако не секрет, что поэтесса не раз крутила романы на стороне. Как ей удалось сохранить брак и чем закончилась история любви?

Теги:

Evergreen

Самое интересное

Розовый сердолик

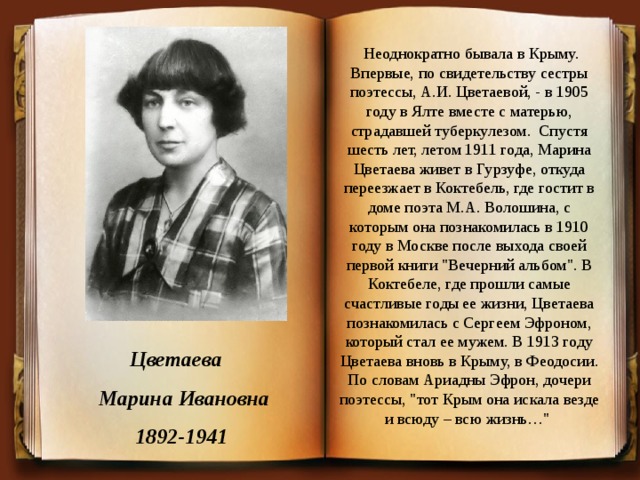

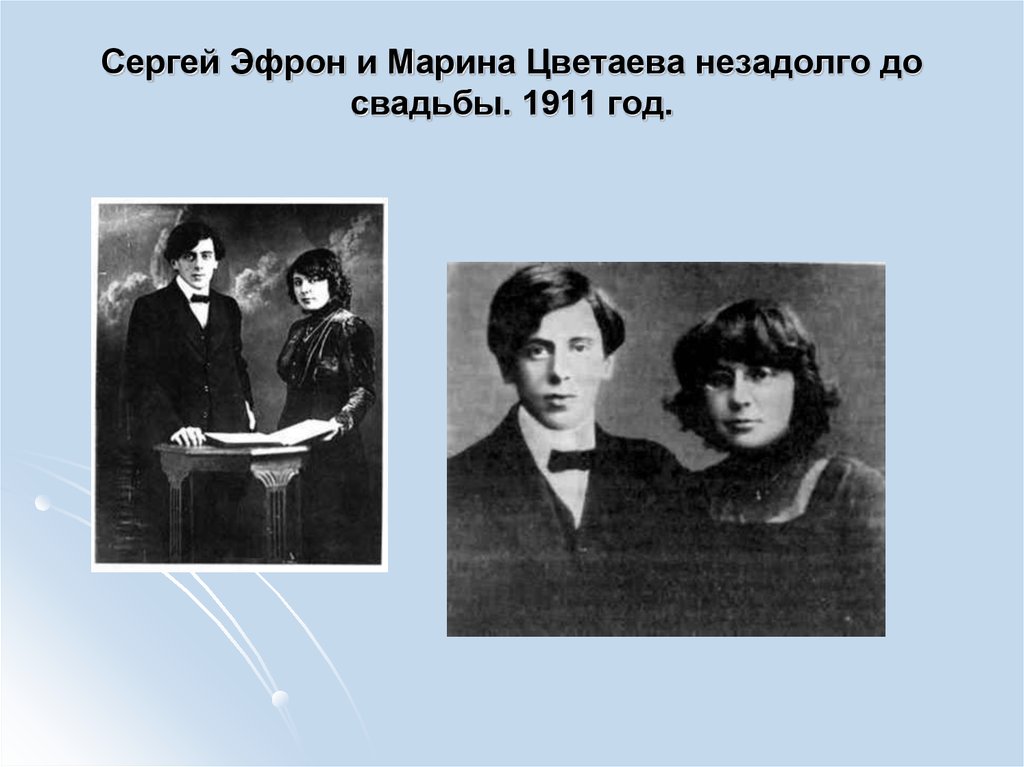

Знакомство пары было поистине романтичным. Они встретились в 1911 году в Коктебеле, там Марина Цветаева отдыхала у своего друга Максимилиана Волошина. Как-то в разговоре с приятелем она обмолвилась, что выйдет замуж за того, кто угадает ее любимый камень. Этим кем-то оказался Сергей Эфрон, который нашел на пляже розовый сердолик и преподнес его поэтессе.

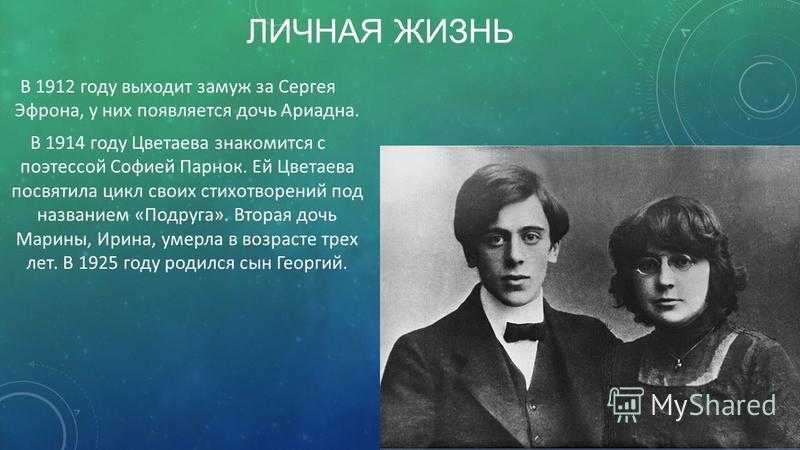

Марина и Сергей были еще совсем юны. Ей 18 лет, ему всего 17. Но чувства оказались настолько сильными, что они быстро приняли решение пожениться. Ждали лишь того момента, когда Эфрону исполнится 18 лет. В 1912 году влюбленные обвенчались.

В 1912 году влюбленные обвенчались.

«Человек страстей»

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Первое время пара жила в полной любви и гармонии. Их отношения были очень нежными и уважительными: «Мы никогда не расстаемся. Наша встреча — чудо… Он — мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я могу жить так, как живу — совершенно свободная», — делилась поэтесса в письме критику и философу В.В. Розанову.

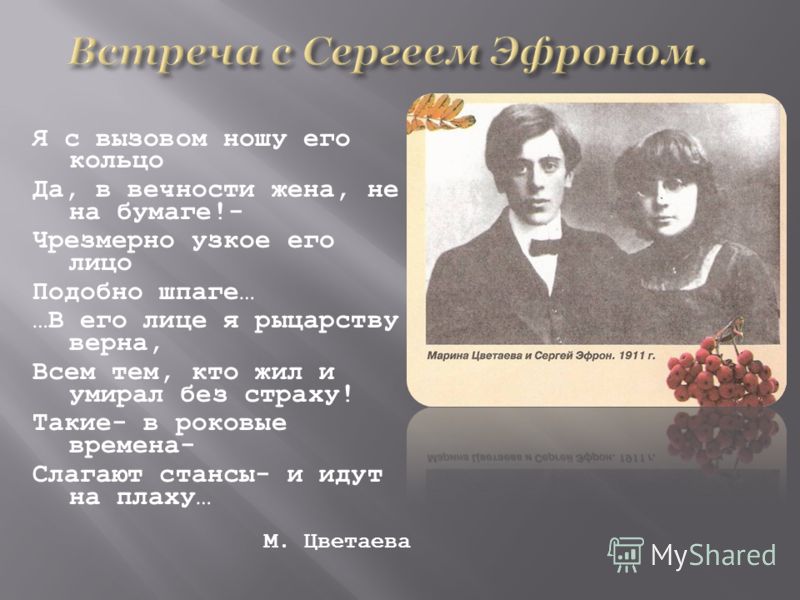

В любви к мужу она признавалась и в стихах:

Не слушая о тайном сходстве душ,

Ни всех тому подобных басен,

Что он прекрасен!..

Я с вызовом ношу его кольцо!

— Да, в Вечности — жена, не на бумаге. —

Его чрезмерно узкое лицо

Подобно шпаге.

Спустя несколько месяцев после свадьбы у супругов родилась дочь, которую они назвали Ариадной.

Однако Цветаева была очень влюбчивой девушкой и осталась такой же и после замужества. Много лет спустя Эфрон назовет ее «человеком страстей».

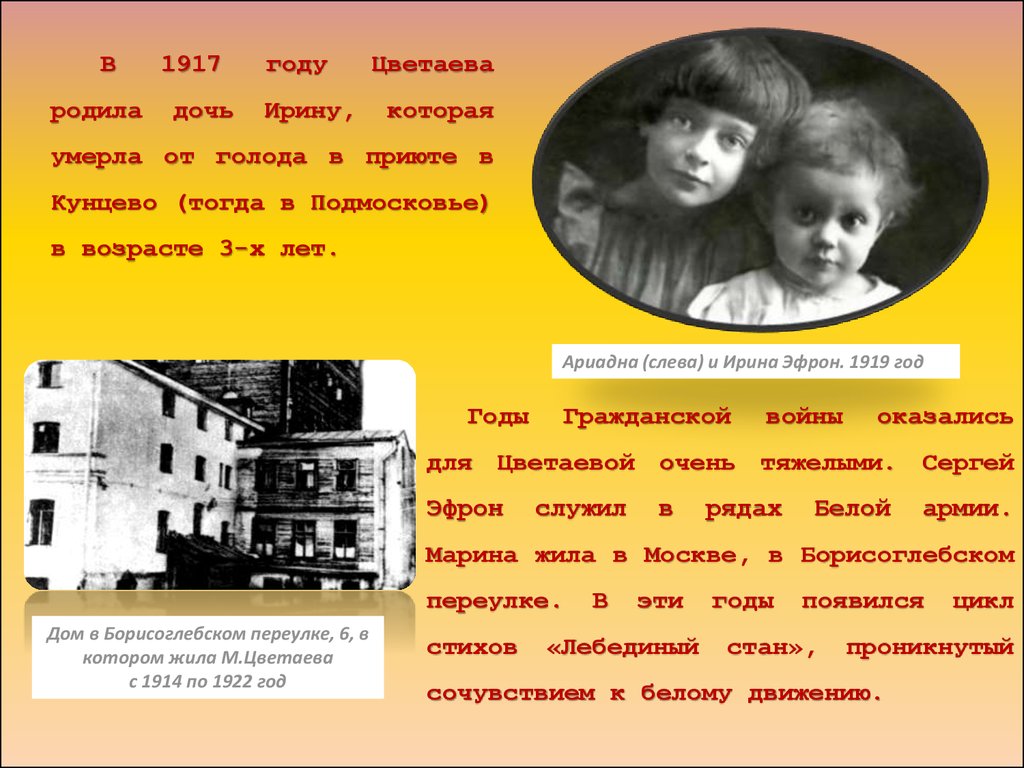

В 1914 году она закрутила роман на стороне. Цветаева влюбилась в свою коллегу — поэтессу Софью Парнок. Эфрон знал о романе жены, но терпел ее измены. Цветаева была так увлечена новой любовью, что сама решила уйти из семьи. Однако спустя два года их с Парнок роман завершился. Цветаева вернулась к мужу, и в 1917 году у них родилась вторая дочь, которую назвали Ириной.

Черная полоса

С началом революции в жизни четы началась трудности: страшный голод вынудил Цветаеву отдать дочерей в приют. Узнав, что дети там умирают от голода, она вернулась за девочками, но забрала только старшую — прокормить двоих она бы не смогла. Увы, трехлетняя Ира не выжила.

Эфрон в это время присоединился к белогвардейцам и участвовал в Гражданской войне. Его связь с Цветаевой прервалась на два года. Она не знала, ни где ее муж, ни жив ли он вообще, и писала ему полные отчаяния письма. «Если вы живы, если мне суждено еще раз с вами увидеться, — слушайте! Когда я Вам пишу. Вы — есть, раз я Вам пишу! Если Бог сделает чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…»

«Если вы живы, если мне суждено еще раз с вами увидеться, — слушайте! Когда я Вам пишу. Вы — есть, раз я Вам пишу! Если Бог сделает чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…»

Кстати, на «Вы» они обращались друг к другу всю жизнь.

Эмиграция и возвращение на родину

Эфрон нашелся в Праге. Он прислал жене послание, в котором написал, что мечтает о встрече: «Без Вас для меня не будет жизни. Живите! Я ничего от Вас не буду требовать — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы». Вскоре Цветаева вместе с дочерью уехала к нему.

Здесь их браку предстояло пройти еще одно испытание на прочность — Цветаева снова влюбилась. Ее сердце покорил однокурсник мужа по Краковскому университету Константин Радзевич. Тогда Эфрон предложил супруге развестись, но после длительных раздумий и мучений она выбрала мужа.

В 1925 году у пары родился сын Георгий, которого в семье звали Муром. Цветаева говорила, что его отцом был Эфрон, а тот в этом и не сомневался. Хотя отмечал, что на него сын был совсем не похож.

Хотя отмечал, что на него сын был совсем не похож.

Вскоре семья перебралась в Париж. Но спустя некоторое время Сергей заговорил о возвращении на родину — он начал жалеть о своей связи с белыми и стал работать с советскими спецслужбами.

В Париже семья жила в страшной нищете. Эфрон полагал, что на родине им хотя бы не дадут умереть с голоду. Первой домой поехала Ариадна, следом за ней уехал отец семейства. Марина и Мур вернулись последними.

Ожидания Эфрона не оправдались: сначала арестовали Ариадну, а затем и его самого.

Дальнейшая судьба всей семьи сложилась трагически.

В 1941 году Марина Цветаева покончила с собой, через полтора месяца Эфрона расстреляли.

Сын пары ушел на фронт и погиб на войне в 1944 году. Ариадна, которую арестовали в 1939 году за шпионаж, провела в исправительно-трудовых лагерях в общей сложности больше 15 лет. В 1955 году она была реабилитирована.

история любви. Биография, фото, личная жизнь Марины Цветаевой

Великая поэтесса вышла замуж за парня, который подарил ей розовый сердолик. Страшное время смело с лица земли и поэтессу, и её мужа, и их двоих детей. Осталась только старшая дочь, которая выдержала 16 лет лагерей и ссылки и, глядя на этот камень, написала воспоминания о любовной истории своих родителей…

Страшное время смело с лица земли и поэтессу, и её мужа, и их двоих детей. Осталась только старшая дочь, которая выдержала 16 лет лагерей и ссылки и, глядя на этот камень, написала воспоминания о любовной истории своих родителей…

«Да, я, пожалуй, странный человек, Другим на диво! Быть, несмотря на наш двадцатый век, Такой счастливой! Не слушая о тайном сходстве душ, Ни всех тому подобных басен, Всем говорить, что у меня есть муж, Что он прекрасен!..» Это первое стихотворение, которое Марина Цветаева посвятила своему мужу Сергею Эфрону.

Содержание статьи

Муж -гимназист

Они познакомились в Коктебеле, Марину пригласил погостить ее старший друг Максимилиан Волошин. Восемнадцатилетняя Марина искала на берегу моря красивые камни, семнадцатилетний Сергей подошел и начал ей помогать. Марина посмотрела в его огромные глаза с неправдоподобно длинными ресницами и подумала: «Если найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж».

Конечно, Сережа нашел этот сердолик.

Пройдет много лет, и Сергей с горечью напишет в письме к другу, что Марина не может жить без бурь и героев, которых выдумывает себе сама. Если герой оказывался ничтожеством – что ж, она скоро к нему остывала, если нет, то продолжала его придумывать. Без этого она не могла писать стихи… Но и Сергея Марина тоже придумала, сразу же назначив его, совсем еще мальчишку, застенчивого сироту трагическим рыцарем и львом. Она так и называла его: Лев, Лёва. Необходимость соответствовать этому представлению пугала Эфрона, но выбора у него не было.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Первые совместные годы были безоблачными. Цветаева окружила Сергея какой-то даже чрезмерной заботой. Он переболел чахоткой, и Марина заботилась о его здоровье, писала его сестре отчеты о том, сколько бутылок молока он выпил и сколько яиц съел. Марина заботилась о Сергее, как мать: он был еще гимназистом, и когда родилась их старшая дочь, Аля, экстерном сдавал экзамены за восьмой класс.

Окаянные дни

Началась Первая мировая, и Эфрон попытался записаться на фронт добровольцем. Его не взяли: медкомиссия видит на легких следы туберкулезного поражения, и тогда он отправляется на фронт на санитарном поезде. Потом ему удалось поступить в юнкерское училище. После революции Сергей воевал на стороне Белой Армии. Два года Марина ничего не слышала о муже, и не знала даже, жив ли он.

Марину мучила тревога, тяжелые мысли о муже изводили ее, но она была поэтом, и даже в эти два года вспыхивала, влюблялась, или придумывала себе любови. Просто чувство к Сергею было выше всего этого и занимало в ее душе отдельное место: «Если вы живы, если мне суждено еще раз с вами увидеться, — слушайте! Когда я Вам пишу. Вы — есть, раз я Вам пишу! Если Бог сделает чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…» — писала она.

И со всем этим ей надо было жить, жить, выживать в голодной послереволюционной Москве. Однажды, когда все возможности раздобыть еду были исчерпаны, Марина отдала девочек в Кунцевский детский приют: ей сказали, что детей там кормят рисом и шоколадом. Когда выяснилось, что никакого шоколада нет и в помине, и дети в приюте плачут от голода, Марина забрала старшую дочь – любимую. Двух бы не втянула. 2 марта 1920 года маленькая Ирина умерла от голода.«Старшую у тьмы выхватывая — Младшей не уберегла».

Когда выяснилось, что никакого шоколада нет и в помине, и дети в приюте плачут от голода, Марина забрала старшую дочь – любимую. Двух бы не втянула. 2 марта 1920 года маленькая Ирина умерла от голода.«Старшую у тьмы выхватывая — Младшей не уберегла».

Встреча

Прошел еще один страшный год, и Илья Эренбург нашел Эфрона в Праге. Вскоре Марина получила от мужа письмо: «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Эренбурга, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно Вам сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни. Живите! Я ничего от Вас не буду требовать — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Берегите себя, заклинаю Вас… Храни Вас Бог. Ваш Сергей».

Марина выхлопотала заграничный паспорт, взяла Алю и уехала к мужу.

Маленький Казанова

Три года они жили в Чехии. Сергей учился в Каровом университете, Марина с Алей снимали комнату в пригороде Праги. Здесь Эфрон и Цветаева пережили самое большое испытание для своего брака: Марина полюбила Константина Радзевича. Это был однокурсник Сергея, местный «маленький Казанова», довольно-таки заурядный человек. По своему обыкновению, Марина придумала из него героя, ночи напролет писала ему стихотворения…

Сергей учился в Каровом университете, Марина с Алей снимали комнату в пригороде Праги. Здесь Эфрон и Цветаева пережили самое большое испытание для своего брака: Марина полюбила Константина Радзевича. Это был однокурсник Сергея, местный «маленький Казанова», довольно-таки заурядный человек. По своему обыкновению, Марина придумала из него героя, ночи напролет писала ему стихотворения…

Надо было выбирать: новый возлюбленный или муж. Она была в отчаянии, не спала две недели и наконец объявила, что не сможет жить, зная, что Сергей где-то совсем один. «А я мог бы, если бы Марина попадала к человеку, которому я верил. Я же знал, что маленький Казанова через неделю Марину бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти», — признавался Сергей в письме Волошину.

Марина еще долго жила с ощущением, что ее заставили отказаться от невероятного счастья. Муж был для нее одновременно спасительной соломинкой и жерновом на шее. Иногда она его ненавидела, раздражалась на каждый его жест, каждое слово. .. Трудно было и ему, и ей. Вскоре после этой истории у Марины родился сын, Мур. Она всегда была уверена, что отец Мура – Эфрон.

.. Трудно было и ему, и ей. Вскоре после этой истории у Марины родился сын, Мур. Она всегда была уверена, что отец Мура – Эфрон.

На родину

Семья переехала в Париж. Эфрон стал все чаще поговаривать о своем желании вернуться на родину. Он начал думать, что его участие в Белом Движении было продиктовано ложным чувством солидарности, что эмигранты во многом виноваты перед оставленной ими страной… Эти рефлексии привели его к сотрудничеству с советскими органами. В парижском Союзе возвращения на родину он стал одним из лидеров, участвовал в ряде сомнительных акций советских спецслужб… Дети тоже связывали свое будущее с Советским Союзом, даже Мур рвался в СССР.

Первой уехала Аля. На вокзале ее провожал Бунин: «Дура, куда ты едешь, тебя сгноят в Сибири». Потом помолчал и добавил: «Если мне было, как тебе 25, я бы тоже поехал. Пускай Сибирь, пускай сгноят! Зато Россия!»

В этой семье Марина была единственной противницей возвращения: «там я невозможна». И она ни за что не вернулась бы, если б не муж. Однажды Цветаевой попалось на глаза письмо, которое она писала в голодной Москве в 1917 году: «Если Бог сделает чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…»

«Вот и поеду. Как собака», — написала она на этом пожелтевшем листе бумаги письме в тридцать девятом году.

Через несколько месяцев после возвращения из эмиграции арестовали Ариадну, а потом Сергея. Он ждал ареста – весь этот короткий период сопровождался для него сердечными приступами и паническими атаками. В эти дни Марина написала свое последнее произведение, продиктованное любовью к мужу — письмо к Берии, в котором умоляет «во всем разобраться», что прожила с мужем 30 лет и не встречала человека лучше, чем он…

Марина покончила с собой в 31 августа 41 года. Эфрона расстреляли через полтора месяца: не стало ее – не стало и его. Мур погиб на фронте.

Во всем этом горниле уцелели только Аля, выдержавшая мордовские лагеря и сибирскую ссылку, и розовый сердолик, давным-давно, в нереальной счастливой жизни, подаренной застенчивым мальчиком зеленоглазой девочке. ..

..

Жизнь, наполненная романтикой и революцией, роковая русская поэтесса любила и жила трагически | Нина Рената Арон

Марина Цветаева с мужем Сергеем Эфроном и детьми в Праге, 1925 год. (Fine Art Images/Heritage Images via Getty Images)«Два с половиной дня — ни глотка, ни укуса», — писал русская поэтесса Марина Цветаева в октябре 1917 года, когда поезд вез ее из Крыма обратно в родную Москву, чтобы посмотреть, что от нее осталось. За несколько дней до этого большевики подняли восстание против ненадежного Временного правительства в России, положив начало революции. «Солдаты приносят газеты — отпечатанные на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны», — продолжила она. «Здание, где кадеты и офицеры отказались сдаться, взорвано. 16000 убитых. На следующей станции до 25000. я молчу. Я курю.»

Цветаева не могла тогда знать, что переживает один из самых значительных потрясений в истории своей страны и ХХ века. Как и большинство ее соотечественников, она мало знала. Русская революция ворвалась в жизнь Цветаевой, как это произошло со многими, особенно с аристократическим прошлым, сразу же сделав неопределенными состояние ее дома, средств к существованию и будущего. Поразительная широта террора и дестабилизации, вызванных революцией, особенно очевидна в жизни Цветаевой, и она станет одним из самых ярких и страстных голосов в русской литературе.

Русская революция ворвалась в жизнь Цветаевой, как это произошло со многими, особенно с аристократическим прошлым, сразу же сделав неопределенными состояние ее дома, средств к существованию и будущего. Поразительная широта террора и дестабилизации, вызванных революцией, особенно очевидна в жизни Цветаевой, и она станет одним из самых ярких и страстных голосов в русской литературе.

В то время она была в гостях у своей сестры Анастасии и боялась, что, вернувшись в Москву, она найдет своего мужа и двух дочерей, которым тогда было четыре года и шесть месяцев, раненых или мертвых. Они были в порядке, хотя это событие безвозвратно изменило всю их жизнь. Вскоре после революции муж Цветаевой, уже военный, присоединился к антибольшевистской Белой армии, которой предстояло вести кровавую гражданскую войну против красных. Цветаева не видела его снова четыре года и не получала от него вестей первые три года.

Внезапно Цветаева оказалась обездоленной и одинокой в пугающей новой реальности с двумя маленькими детьми, ее семейный дом «разобран на дрова». Как художница и представительница аристократии, она никогда не работала на дневной работе, но теперь устроилась на работу в Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац), где ворчливо столкнулась с ошеломляюще разнообразным составом новых советских граждан. Работа длилась недолго. В этот период Цветаева часто писала, вела тетради и дневники, в которых записывала головокружительные преобразования политической и повседневной жизни, происходящие вокруг нее. Это сочинение собрано в томе Earthly Signs: Moscow Diaries 1917–1922 , скоро будет переиздано New York Review Books. Взятые вместе, работы являются мощным напоминанием о том, что искусство может спасти вас, или убить, или и то, и другое.

Как художница и представительница аристократии, она никогда не работала на дневной работе, но теперь устроилась на работу в Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац), где ворчливо столкнулась с ошеломляюще разнообразным составом новых советских граждан. Работа длилась недолго. В этот период Цветаева часто писала, вела тетради и дневники, в которых записывала головокружительные преобразования политической и повседневной жизни, происходящие вокруг нее. Это сочинение собрано в томе Earthly Signs: Moscow Diaries 1917–1922 , скоро будет переиздано New York Review Books. Взятые вместе, работы являются мощным напоминанием о том, что искусство может спасти вас, или убить, или и то, и другое.

Как пишет переводчик Джейми Гэмбрелл в предисловии к сборнику, дневник предлагал Цветаевой как свободу работать вне каких-либо литературных условностей или профессионального давления, так и структуру, которая была ей необходима, чтобы опоясать полнейший хаос послереволюционной жизни. Она включает в свои дневники воспоминания о своей юности, обрывки разговоров с детьми и друзьями, размышления о поэзии, наблюдения и критические анализы быстрых изменений в российской столице и языке, а также пробуждающие воспоминания отрывочные взгляды на повседневную жизнь, которую утверждает Гэмбрелл. являются не просто биографическим материалом, но «являются выдающимся историческим документом сами по себе». В одном отрывке, описывающем очевидный рейд, говорится: «Крики, крики, звон золота, старушки с непокрытыми головами, изрезанные перины, штыки… Они все обыскивают». Через несколько страниц: «Рынок. Юбочки — поросята — тыквы — петушки. Примиряющая и чарующая красота женских лиц. Все темноглазые, и все носят ожерелья».

Она включает в свои дневники воспоминания о своей юности, обрывки разговоров с детьми и друзьями, размышления о поэзии, наблюдения и критические анализы быстрых изменений в российской столице и языке, а также пробуждающие воспоминания отрывочные взгляды на повседневную жизнь, которую утверждает Гэмбрелл. являются не просто биографическим материалом, но «являются выдающимся историческим документом сами по себе». В одном отрывке, описывающем очевидный рейд, говорится: «Крики, крики, звон золота, старушки с непокрытыми головами, изрезанные перины, штыки… Они все обыскивают». Через несколько страниц: «Рынок. Юбочки — поросята — тыквы — петушки. Примиряющая и чарующая красота женских лиц. Все темноглазые, и все носят ожерелья».

Она пронзительно пишет о собственном одиночестве и отчуждении. «Я кругом изгой: хамской жене «бедняк» (дешевые чулки, без бриллиантов), хаму «буржуа», теще — «бывший человек», красноармейцам — гордая, коротко стриженная барышня». О покупках она пишет: «Продовольственные магазины теперь напоминают витрины салонов красоты: все сыры — холодцы — пирожные — ни на йоту не живее восковых кукол. Тот самый легкий ужас». И о собственной бедности, еще мрачно-ошеломляющей новизне: «Я живу и сплю в одном и том же страшно севшемся коричневом фланелевом платье, сшитом в Александрове весной 1917, когда меня не было. Все покрыто прожженными дырами от падающих углей и сигарет. Рукава, присборенные на резинку, закатаны и скреплены английской булавкой».

Тот самый легкий ужас». И о собственной бедности, еще мрачно-ошеломляющей новизне: «Я живу и сплю в одном и том же страшно севшемся коричневом фланелевом платье, сшитом в Александрове весной 1917, когда меня не было. Все покрыто прожженными дырами от падающих углей и сигарет. Рукава, присборенные на резинку, закатаны и скреплены английской булавкой».

Она брала крошечные подачки от друзей, работала по частям там, где могла, и ей платили гроши то тут, то там за то, что она читала свои произведения вслух. В конце концов, она отдала свою младшую дочь Ирину в государственный приют, думая, что там ее будут лучше кормить. Ребенок вскоре умер от голода, еще больше погрузив Цветаеву в суматоху и горе.

Цветаева родилась в 1892 году в семье профессора Московского университета искусств и концертирующей пианистки. До того, как ей исполнилось 20 лет, она поглотила большую часть мира. Она была заядлым и всеядным читателем, особенно интересовалась литературой и историей, в подростковом возрасте училась во Франции и Швейцарии. В детстве ее семья жила за границей, ища более хорошие края и санатории для лечения туберкулеза матери Марины, который убил ее в 1906 году.

В детстве ее семья жила за границей, ища более хорошие края и санатории для лечения туберкулеза матери Марины, который убил ее в 1906 году.

Союз родителей Цветаевой был вторым браком для ее отца, который впоследствии основал известный как Пушкинский музей, и для ее матери, у которой до этого были серьезные отношения. По большому счету, этих двоих преследовала их прошлая любовь, от которой они так и не оправились. У Цветаевой и ее сестры было двое сводных братьев и сестер, которые были продуктом первого брака ее отца, с которыми ее мать никогда не ладила.

Возможно, это одна из причин того, что Цветаева на протяжении всей своей жизни оставалась почти фанатичной поклонницей любви во всех ее проявлениях. Как пишут Оксана Мамсымчук и Макс Розочинский в Los Angeles Review of Books , несмотря на жизнь, полную трагедий, Цветаева «сохранила детскую способность к любви» и написала в своем стихотворении Письмо к Амазонке, «любовь само по себе детство».

Она страстно погрузилась в то, что ее муж Сергей Эфрон назвал в письме к другу «своими ураганами», ведя незаконченные эпистолярные романы и полномасштабные эротические интрижки. «Главное не что но как, » продолжил Эфрон. «Не сущность или источник, а ритм, безумный ритм. Сегодня — отчаяние; завтра — экстаз, любовь, полная самоотверженность; а на следующий день — снова отчаяние».

«Главное не что но как, » продолжил Эфрон. «Не сущность или источник, а ритм, безумный ритм. Сегодня — отчаяние; завтра — экстаз, любовь, полная самоотверженность; а на следующий день — снова отчаяние».

Она познакомилась с Сергеем Эфроном в Коктебеле, своего рода приморской колонии художников в Крыму, в 1911 году. Эфрон, тоже поэт, обладал трагическим характером, к которому, кажется, тянулась Цветаева. Он был шестым из девяти детей. Его отец, работавший страховым агентом, умер, когда он был подростком. Через год один из его братьев покончил с собой. Его мать, узнав о смерти сына, на следующий день покончила с собой.

Софья Парнок была возлюбленной и музой Цветаевой в России. (Викимедиа) Цветаева и Эфрон быстро влюбились и поженились в следующем году (оба были еще подростками), хотя Цветаева продолжала крутить романы, в первую очередь с поэтом Осипом Мандельштамом, о котором она написала «Вехи», цикл стихи часто считались ее лучшими. Любовь, которую любила Цветаева, — то детская, то бурная и мучительная, — может быть, лучше всего проявилась в другом ее значительном романе — с поэтессой Софьей Парнок. Цветаева написала цикл стихов «Подружка» о Парноке (подарив его ей в подарок), тон ее то игривый, то язвительный, то жестокий. Парнок, со своей стороны, писал стихи, предсказывающие кончину пары. Как выразилась исследователь русской литературы Дайана Льюис Бергин, их «похоже, это была одна из тех страстей, которые подпитывались влечением к собственной гибели».

Цветаева написала цикл стихов «Подружка» о Парноке (подарив его ей в подарок), тон ее то игривый, то язвительный, то жестокий. Парнок, со своей стороны, писал стихи, предсказывающие кончину пары. Как выразилась исследователь русской литературы Дайана Льюис Бергин, их «похоже, это была одна из тех страстей, которые подпитывались влечением к собственной гибели».

В 1922 году Цветаева уехала из СССР с выжившей дочерью и воссоединилась с Эфроном в Берлине. Затем семья переехала в Прагу. В 1925 году она родила сына Георгия. Летом 1926 года Цветаева переписывалась — настойчиво, лихорадочно — с двумя титанами европейской литературы, Борисом Пастернаком и Райнером Марией Рильке. В этих кратких ярких отношениях (Рильке умер в 1926 г., Цветаева и Пастернак продолжали писать друг другу) та же неудержимая и мучительная искра, та же одержимость одержимостью, которая характеризует большую часть биографии и поэзии Цветаевой.

В 1930-е годы она провела в основном в Париже, демонстрируя то, что русская писательница Нина Берберова называет «особой мерзостью среди парижских художников и поэтов в период между двумя войнами». Она заболела туберкулезом и жила на небольшую стипендию художника от чешского правительства и все, что ей удавалось заработать на продаже своих работ. Она писала Пастернаку о своем отчуждении: «Они не любят поэзии и что я такое кроме этого, не поэзия, а то, из чего она сделана. [Я] негостеприимная хозяйка. Молодая женщина в старом платье».

Она заболела туберкулезом и жила на небольшую стипендию художника от чешского правительства и все, что ей удавалось заработать на продаже своих работ. Она писала Пастернаку о своем отчуждении: «Они не любят поэзии и что я такое кроме этого, не поэзия, а то, из чего она сделана. [Я] негостеприимная хозяйка. Молодая женщина в старом платье».

За исключением книг по истории, революции не подводятся четкие итоги. Скорее, они колеблются наружу бесчисленными способами. Несмотря на проживание за границей, семье Цветаевой пришлось столкнуться с полной батареей советских ужасов. Эфрон и оставшаяся в живых дочь пары Ариадна тосковали по СССР и в конце концов вернулись в 1937 году. Эфрон к тому времени работал на НКВД (советские силы безопасности до КГБ), как и жених Ариадны, который шпионил за семьей. Оба были арестованы по обвинению в шпионаже в разгар сталинского террора. Эфрон был казнен в 19 г.41. Ариадну приговорили к восьми годам лагерей. Еще около десяти лет она провела в тюрьмах и ссылке в Сибири. Сестра Цветаевой Анастасия тоже попала в тюрьму; она выжила, но больше они никогда не виделись.

Сестра Цветаевой Анастасия тоже попала в тюрьму; она выжила, но больше они никогда не виделись.

«Правда — это перебежчик», — написала Цветаева несколько лет назад в письме к другу.

В 1939 году Цветаева также вернулась в свой родной город Москву, но была переселена в Елабугу, небольшой городок в Татарстане, чтобы избежать наступления немецкой армии. Писательница Нина Берберова вспоминает, как видела Цветаеву незадолго до отъезда в Москву в 19-м году.39, на парижских похоронах другого поэта. О встрече она пишет: «У нее были седые волосы, серые глаза, серое лицо. Ее большие руки, грубые и грубые, руки уборщицы, были сложены на животе, и у нее была странная беззубая улыбка. И я, как и все, прошел мимо, не поздоровавшись с ней».

Через два года, еще в Елабуге, Цветаева покончила с собой. Она оставила письмо своему 16-летнему сыну (которого призвали в армию и через несколько лет убили в бою), в котором говорилось: «Прости меня, но было бы только хуже. Я серьезно болен, это уже не я. Я безумно люблю тебя. Поймите, что я больше не могу жить. Скажи папе и Алье, если увидишь их, что я любила их до последней минуты, и объясни, что я зашла в тупик. Ее похоронили в безымянной могиле.

Я безумно люблю тебя. Поймите, что я больше не могу жить. Скажи папе и Алье, если увидишь их, что я любила их до последней минуты, и объясни, что я зашла в тупик. Ее похоронили в безымянной могиле.

Жертва полиции или ее страсти?

Наташа С. Рэндалл — обозреватель, пишет о книгах и публикациях в США для Publishing News и переводит с русского.

Быть поэтом — значит быть виртуальным изгнанником, тем, кто перемещается между внутренним и внешним пространством, делая знакомое странным, а странное — знакомым. И как Т.С. Элиот однажды сказал, что поэзия — это не выражение личности поэта, а бегство от нее. Но бегство всегда откуда-то или из чего-то, и творчество поэта всегда так или иначе возникает из опыта.

Марина Цветаева, поэтический гигант России 20 века, знала изгнание и бегство от самых осязаемых до самых неземных крайностей. Уже в возрасте 3 лет она описывает «бешеное желание потеряться» в ответ на чувство отчуждения в своей семье. Когда она выросла, перемещение, желаемое или навязанное, стало серьезной тенденцией каждого ее опыта. Отвержение, заброшенность, разлука, остракизм и преследование предшествовали ее окончательному перемещению из этого мира в иной, когда она покончила жизнь самоубийством в 1941.

Отвержение, заброшенность, разлука, остракизм и преследование предшествовали ее окончательному перемещению из этого мира в иной, когда она покончила жизнь самоубийством в 1941.

«Смерть поэта» рассказывает историю за два года до ее смерти в смелой попытке выяснить мотивы ее самоубийства. Автор Ирма Кудрова полагает, что преследование поэта со стороны советской тайной полиции стало движущей силой ее разоблачения, основанного на прежде секретных советских архивах. Но эта гипотеза, изолированная от подробностей прежних страданий Цветаевой и ее поэтических артикуляций, кажется поверхностной.

Когда 18-летняя Цветаева ворвалась на литературную сцену в 1910 со своим сборником «Вечерний альбом», поэт Валерий Бруисов сказал, что ее сочинения «иногда становятся неловкими, как будто ты невежливо заглянул в полузакрытое окно в чужую квартиру и стал свидетелем сцены, которую не должны видеть посторонние».

Стихи Цветаевой в большей степени, чем другие, возникли непосредственно из конкретного материала ее жизни. Они читаются как дневники, фрагментированные на болтающийся синтаксис, звуковую игру и неясные аллюзии, которые характеризуют ее поэтическое мастерство. В письме она описала процесс превращения своей бурной жизни в поэтическое измерение: «Внешне у меня всегда плохо получается, потому что я его (внешнего) не люблю, не считаю его, не не придавать ему должного значения и ничего от него не требовать. Все, что я люблю, из внешнего превращается во внутреннее, с момента моей любви оно перестает быть внешним».

Они читаются как дневники, фрагментированные на болтающийся синтаксис, звуковую игру и неясные аллюзии, которые характеризуют ее поэтическое мастерство. В письме она описала процесс превращения своей бурной жизни в поэтическое измерение: «Внешне у меня всегда плохо получается, потому что я его (внешнего) не люблю, не считаю его, не не придавать ему должного значения и ничего от него не требовать. Все, что я люблю, из внешнего превращается во внутреннее, с момента моей любви оно перестает быть внешним».

Ее любовные переживания — интеллектуальные, материнские, лесбийские и супружеские — действительно были неудачными. Эти нити втянули ее в череду трагедий, начиная и заканчивая ее браком с политическим идеологом Сергеем Эфроном.

Цветаева вышла замуж за Эфрона, зажиточного человека с семейной историей радикальной активности, в 1912 году. После рождения двух дочерей у нее был роман с поэтессой Софьей Парнок — болезненная интерлюдия, которую она описала как « первая катастрофа» в ее жизни.

Хотя внебрачные связи Цветаевой неизменно сводились к увлечению невольными любовными объектами, она всегда выражала горячую любовь и восхищение своим мужем. Эфрон терпел дело Парнок и другие измены с болью и молчаливым знанием своей непостоянной жены. Он писал другу: «Марина — женщина страстей… Сегодня — отчаяние; завтра — экстаз, любовь, полное самоотречение; а на следующий день — опять отчаяние… Все занесено в книгу. Все хладнокровно и математически отлито в формулу».

События скоро превзойдут ее воображение и аппетит к бичам страсти. В 1917 году гражданская война охватила Россию, и Эфрон присоединился к Белой армии против нарастающей Красной волны. Поэт три года не слышала от мужа ни слова, переживая во время войны перебои с горючим, голод и голодную смерть младшей дочери. В своем дневнике она записала: «Если Бог совершит это чудо и оставит тебя в живых, я пойду за тобой, как собака».

Несмотря на агонию и лишения, годы Гражданской войны дали Цветаевой огромное поэтическое творчество, почерпнутое в значительной степени из драматических потрясений войны, с ее эффектом выселения целых народов. Хотя она испытывала странный трепет от того, что оказалась в городе, полном перемещенных лиц, тем не менее она позиционировала себя как изгоя общества, гордо щеголяя тем, что ее муж был на стороне врага, и сочиняя стихи, возвещающие контрреволюционные настроения. Вечно противная, Цветаева пишет в дневнике: «Я неиссякаемый источник ереси. Не зная ни одного, я исповедую их все. Возможно, я даже создаю их».

После поражения Белой армии в 1920 году Эфрон бежал в Прагу. Цветаева сразу последовала за ним в ссылку. После пребывания в Берлине и Праге она поселилась в Париже со своим мужем и старшей дочерью в 1925 году, когда она пользовалась непродолжительным периодом популярности, прежде чем вступила в новую фазу остракизма.

В письме писателю Джорджу П. Иваску в 1933 году она писала: «В эмиграции меня начали (с энтузиазмом!) издавать, потом, поразмыслив, изъяли из обращения, почуяв, что это не по-нашему но из-за-оттуда. Содержание казалось «нашим», а голос — их! … Для правых это лево по форме. Для левых это право по содержанию». Ее литературные и политические наклонности, в том числе ее преданность коммунистическим поэтам и связь с новообретенным влечением мужа к сталинской идеологии, заклеймили ее изгоем.

Содержание казалось «нашим», а голос — их! … Для правых это лево по форме. Для левых это право по содержанию». Ее литературные и политические наклонности, в том числе ее преданность коммунистическим поэтам и связь с новообретенным влечением мужа к сталинской идеологии, заклеймили ее изгоем.

К концу 1930-х симпатии Эфрона к Советскому Союзу выкристаллизовались, и когда подозрения французов в его причастности к советской шпионской сети достигли апогея, он бежал в Советский Союз. Цветаева, жившая в нищете под презрительным осуждением парижской эмиграции, последовала за ним через несколько месяцев. На полях рукописи она нацарапала: «И вот я ухожу — как собака (21 год спустя)».

В худшем повороте этой красно-белой саги о левых и правых она и ее семья вернулись в Советский Союз в 1939, ожидая убежища, но достигнув апогея сталинских чисток. Годы их ссылки и, возможно, условия, в которых они покинули Советский Союз в 1920-е годы, квалифицировали их как «врагов народа», а не товарищей.

«Смерть поэта», впервые опубликованная в России в 1995 году, повествует о тех страшных годах. Вскоре после приезда Цветаева узнала, что ее сестра находится в советском лагере. Несколько месяцев спустя ее дочь и муж были арестованы и обвинены в шпионаже в пользу западных правительств. Впечатляющие раскопки недавно обнародованных архивов КГБ, проведенные Кудровой, содержат обширные сведения о заключении и неустанных допросах ее мужа, дочери и их сообщников. В сообщениях свидетелей Цветаева описывается как замкнутая, пепельная и невротическая женщина, лишенная семьи, которую сторонятся сограждане, скитающаяся между временными приютами, пока она не повесится в маленькой комнате в Елабуге, Татарстан, недалеко от Уральских гор.

В предисловии Кудровой прямо говорится о правомерности ее теории о том, что советская тайная полиция в значительной степени ответственна за доведение Цветаевой до ее смерти: «Непредвзятый читатель может спросить… сколько материалов тайной полиции мы должны знать, чтобы реконструировать последние дни жизни великого поэта? Не слишком ли автор поглощен историей арестов и допросов? Оправдан ли ее интерес к следователям тайной полиции? Нет, автор не увлекся модной нынче темой. Эта модность, если хотите, смущала меня сначала и смущает до сих пор. Однако на другой чаше весов долг, насколько я понимаю. Долг перед судьбой поэта, которого я люблю, человека и женщины, которыми я восхищаюсь».

Эта модность, если хотите, смущала меня сначала и смущает до сих пор. Однако на другой чаше весов долг, насколько я понимаю. Долг перед судьбой поэта, которого я люблю, человека и женщины, которыми я восхищаюсь».

К сожалению, это добросовестное архивное перечисление событий, приправленное впечатлениями далеких свидетелей, читается как бортовой журнал. Эти страшные последние дни, описанные в этой книге, изолированы от их более глубокого и широкого контекста, а именно от жизни в изоляции и решающей внутренней поэтической топографии этого непреодолимо дерзкого поэта. Самоубийство — это не неизбежная реакция на страдания и преследования и не поэтический императив, а непостижимо личное действие. Как писал Мильтон в «Потерянном рае»: «Разум занимает свое собственное место, и сам по себе / Может сделать рай из ада, ад из рая».

Так что портрет Кудровой Цветаевой, доведенной до конца усилиями охранки, трудно примирить с поэтом, назвавшим себя в письме 1933 года «одной всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей, без круга, без среды, без защиты, нигде не принадлежащий, хуже собаки.