3. Принятие христианства и его значение для Руси.

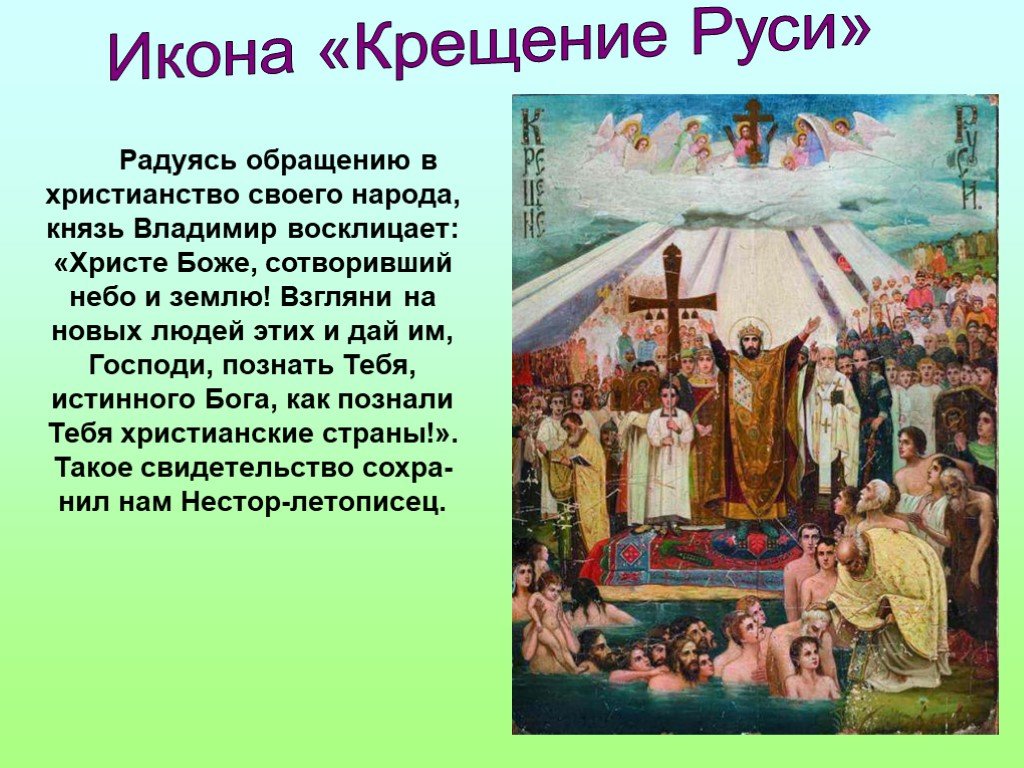

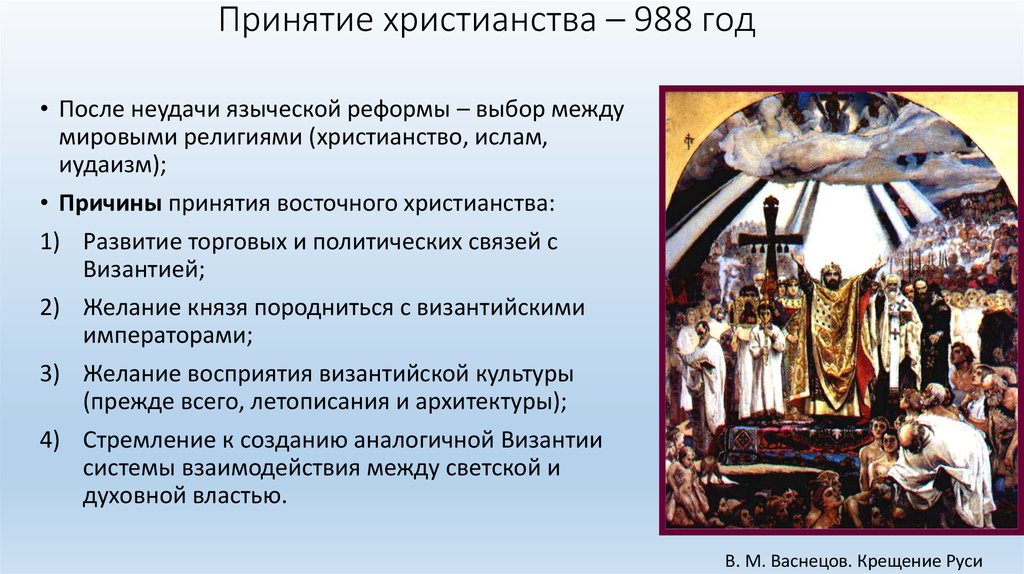

В 988-989 гг. князь Владимир провел вторую религиозную реформу. Суть ее состояла в том, что христианство стало государственной религией. Формальным поводом крещения князя Владимира послужила его женитьба на византийской принцессе Анне. Прежние языческие идолы были повержены, а все жители Киева, по приказу Владимира, вошли в воды Днепра и греческие священники произвели над ними обряд крещения.

В 988 г., после низвержения всех идолов в Киеве, при содействии греческих священников была крещена Русь. Летописец отмечал, что киевляне стояли в воде, а Владимир на берегу Днепра просил Бога благословить «новых чад» и утвердить в них правую веру.

988 год – год крещения киевлян Владимиром Святославовичем – считается датой крещения Руси. В таком понимании точная дата, конечно же, условна: она лишь открывает длительный и всеобъемлющий процесс христианизации.

Утверждение

православия в качестве государственной

религии Киевской Руси было сопряжено

со значительными трудностями.

Христианизация встречала сопротивление населения. Князю Владимиру, его дружинникам, родовой знати пришлось приложить немало усилий, а иногда и применить прямую силу для того, чтобы утвердить христианские обряды, верования, образ жизни. Неоднократно поднимались восстания против христианизации (истории известны наиболее крупные из них: в Суздале, Киеве, Новгороде).

Значительную

роль в христианизации Руси сыграли

монастыри, появившиеся на ее территории

в середине XI в. В монастырях готовились

кадры священнослужителей, происходило

осмысление вероучения, формировались

духовно-нравственные основы новой

обрядности, христианского быта и т.

Процесс христианизации протекал постепенно, и, по современным оценкам, в основном занял примерно 100 лет. С учетом размера страны это очень малый срок: крестившимся почти одновременно с Русью Швеции и Норвегии потребовалось на это соответственно 250 и 150 лет

Таким

образом, суть второй реформы Владимира

состояла в том, что христианство стало

государственной религией. Важно понять

именно этот политический смысл событий,

поскольку обычно обращают внимание на

его религиозную сторону. Реформа князя

Владимира была своевременной и

прогрессивной мерой большого исторического

значения. Христианство на Руси стало

внутренней духовной силой, упрочившей

единое государство, позволило освоить

высшие достижения мировой культуры,

способствовало расширению связей с

другими странами, росту международного

авторитета Руси.

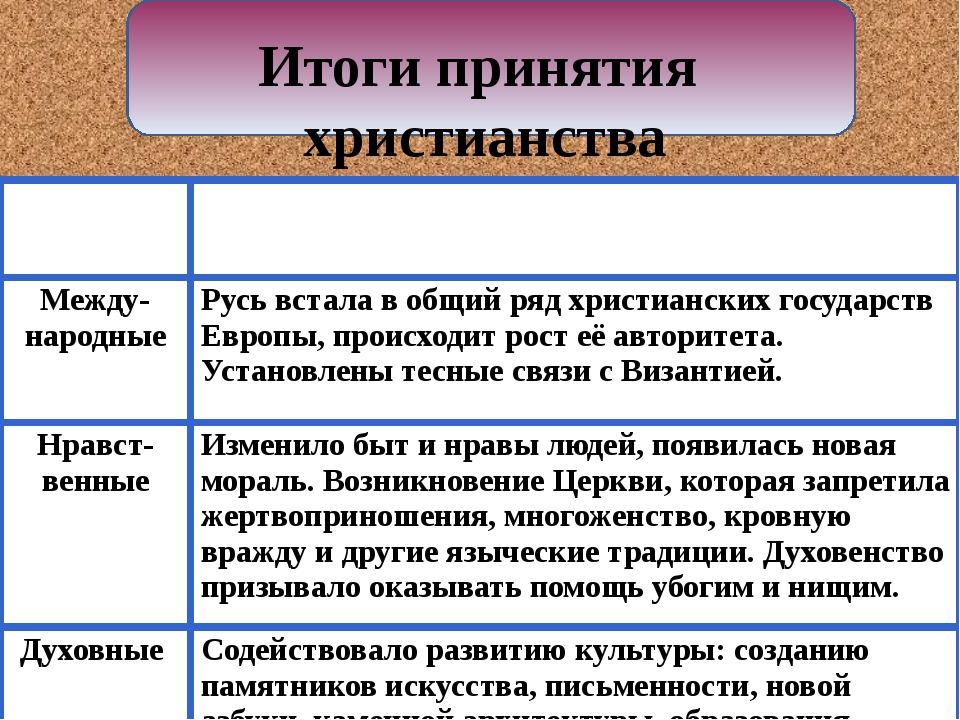

Какое

же значение для Киевской Руси имело

принятие христианства в качестве единой

государственной религии? Прежде всего,

христианство способствовало укреплению

власти феодалов над крестьянами, своим

учением освящая феодальную собственность

и подчинение властям. Нет сомнения и в

том, что христианство содействовало

укреплению государственной власти и

территориального единства Киевской

Руси. Оно имело и международное значение,

поскольку отныне Киевская Русь

становилась равной другим христианским

странам. С принятием христианства на

Руси появилась особая феодально-религиозная

организация – православная церковь.

Во главе церкви был поставлен митрополит,

назначаемый константинопольским

патриархом. Отныне население страны

было обязано платить десятину – налог

в пользу церкви. Очень скоро церковь

превратилась в одного из крупнейших

феодальных собственников, что впоследствии

оказало огромное влияние на ход

исторического развития страны, вплоть

до борьбы за верховную власть в

государстве.

Принятия христианства и начало становления российской православной цивилизации

Принятия христианства и начало становления российской православной цивилизации

1. ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА

Знаменитое крещение Руси, положившее начало становлению русской цивилизации, было вызвано целым комплексом факторов:

1.1. Политические предпосылки.

Стремление Владимира укрепить государство и его территориальное единство с

помощью создания единого пантеона языческих богов во главе с Перуном не привела

к преодолению племенного сепаратизма и усилению княжеской власти. Надежды

Владимира в данном случае возлагались, видимо, на то, что бог молний считался

главным в дружинной среде. Только единобожие могло сплотить страну и осветить

авторитет единоличной княжеской власти.

1.2. Международные факторы. Принятие христианства вводило Русь в семью европейских народов, а язычество обрекало на изоляцию и враждебность со стороны христианизированных соседей, относящихся к язычникам как к нелюдям. При этом следует учитывать, что окончательный раскол христианства на католическую и православную ветви произошел лишь в 1054 г.

1.3. Социальные факторы. Нараставшая социальная неоднородность, а также меняющиеся духовные запросы элиты общества создавали условия для перехода к более сложной мировоззренческой системе.

1.4. Личные соображения Владимира и

некоторые эпизоды его жизни. Он, наверное, принимал во внимание крещение своей

бабки Ольги, оставившей по себе добрую память. Не исключено, что некоторые

эпизоды его греховной жизни, например, братоубийство во время борьбы за власть,

насилие, многоженство, в итоге, заставили задуматься о духовном очищении,

о таком деянии, которое могло бы оставить о нем добрую память.

В общественной мысли России существуют и идеологизированные трактовки причин принятия христианства. Верующие исследователи, вслед за митрополитом Иларионом (середина Х1 в.), объясняли его обращение Божьим откровением, т.е. тем, что Бог просветил его душу. Советские историки считали, что христианство отвечало классовым интересам феодалов, т.к., проповедуя смирение и послушание, становилось эффективным идеологическим оружием, помогающим эксплуатировать трудящиеся массы.

2. ВЫБОР ВЕРЫ

Важной представляется и проблема выбора веры, от решения которой во многом зависел весь ход развития русской истории.

2.1. Согласно летописной легенде к

Владимиру в Киев явились представители трех монотеистических религий: ислама,

иудаизма и христианства.

2.2. Причины выбора. За этой легендой скрываются реальные факты, остановившие выбор Руси на православной форме христианства.

2.2.1. Это, в первую очередь, прочные культурные

и экономические связи с Византией, наличие собственной влиятельной

православной общины.

2.2.2. Кроме того, учитывалась международная обстановка, отношения церкви с государством, а также некоторые особенности различных религий. Так, притязания римского папы на светскую власть, нежелание католической церкви учитывать местные особенности и ее воинственность не могли не оттолкнуть главу молодого государства от этой формы христианства. Православная же церковь подчинялась светской власти. Это соответствовало восточнославянской традиции, в соответствии с которой князь был одновременно главой религиозного культа.

2.2.3. Православие была более терпимо к местным традициям, да и Византия в то время казалась центром цивилизации, наследницей великого Рима, самой развитой и культурной страной Европы.

3. Христианизация

3.1. Ход. Христианизация Древней Руси

протекала противоречиво. Если киевская община, подчиняясь авторитету княжеской

власти, приняла новую веру безропотно, то другие регионы, например, Новгород, приходилось крестить огнем и мечем. Язычество

еще долго сохраняло свои позиции, особенно в сознании людей. Православная

церковь, приспосабливаясь к местной среде, соединила праздники поклонения

языческим богам с культами святых. Так праздник Купалы слился с днем Иоанна

Крестителя, Перуна — с днем Ильи Пророка. Сохранился и чисто языческий по

происхождению праздник масленицы.

Язычество

еще долго сохраняло свои позиции, особенно в сознании людей. Православная

церковь, приспосабливаясь к местной среде, соединила праздники поклонения

языческим богам с культами святых. Так праздник Купалы слился с днем Иоанна

Крестителя, Перуна — с днем Ильи Пророка. Сохранился и чисто языческий по

происхождению праздник масленицы.

3.2. Особенности христианизации Древней Руси. После крещения Руси шел процесс срастания традиционных языческих и православных ценностей. К Христу долгое время относились не как к единому Богу, указывающему своей жизнью путь к спасению, а местному божеству, к которому обращались с просьбой о практической помощи в земных делах. Широкое распространение получил культ Богородицы, как покровительницы всего живого, близкий и более понятный языческому миросозерцанию.

В итоге, происходил синтез православия и язычества, приведший к складыванию т.н. двоеверия. Постепенно

языческие элементы из него вытеснялись, но многие из них сохранялись длительное

время. Так, было принято давать новорожденному два имени — христианское,

имеющееся в святцах, и языческое. Считалось, что таким образом человеку будет

обеспечено покровительство христианского Бога и, в то же время, его защитят

языческие божества. Этот обычай существовал не только в низах общества, но и

среди знати, а также князей. Достаточно вспомнить, что Владимир I вошел в

историю (и в святцы) под своим языческим именем, хотя после крещения получил

христианское имя Василий. Так же было и с Ярославом Мудрым, крещенным

Юрием. Владимир Мономах по-христиански звался Василием Андреевичем, первые

русские святые Борис и Глеб были крещены как Роман и Давид и т.д. Даже в XVI известны такие случаи среди знати знаменитый Малюта

сын Скураты из захудалой ветви рода Бельских по-христиански звался

Григорием Лукьяновичем.

Так, было принято давать новорожденному два имени — христианское,

имеющееся в святцах, и языческое. Считалось, что таким образом человеку будет

обеспечено покровительство христианского Бога и, в то же время, его защитят

языческие божества. Этот обычай существовал не только в низах общества, но и

среди знати, а также князей. Достаточно вспомнить, что Владимир I вошел в

историю (и в святцы) под своим языческим именем, хотя после крещения получил

христианское имя Василий. Так же было и с Ярославом Мудрым, крещенным

Юрием. Владимир Мономах по-христиански звался Василием Андреевичем, первые

русские святые Борис и Глеб были крещены как Роман и Давид и т.д. Даже в XVI известны такие случаи среди знати знаменитый Малюта

сын Скураты из захудалой ветви рода Бельских по-христиански звался

Григорием Лукьяновичем.

4. ЦЕРКОВНая ОРГАНИЗАЦИя

4.1. Иерархия. Во главе русской церкви был митрополит, назначаемый константинопольским патриархом, что

свидетельствовало о ее определенной зависимости от

Византии. В подчинении киевских митрополитов находились епископы, управляющие

церковью на определенных территориях — епископствах. В их распоряжении

находились городские и сельские священники- т.н. белое духовенство.

Наряду с белым существовало черное духовенство — монахи, ведущие совсем

иную, чем простые люди жизнь, т.е. духовную, посвященную служению Богу (отсюда

одно из названий монаха — инок). Монахи брали на себя обет безбрачия,

поставляли кадры для высших иерархов церкви. При своей затворнической жизни они

пользовались огромным авторитетом и оказывали влияние на политическую жизнь

страны. В монастырях создавались летописи, разрабатывались церковные уставы,

регулирующие не только церковную, но и семейную, бытовую жизнь русских людей.

В подчинении киевских митрополитов находились епископы, управляющие

церковью на определенных территориях — епископствах. В их распоряжении

находились городские и сельские священники- т.н. белое духовенство.

Наряду с белым существовало черное духовенство — монахи, ведущие совсем

иную, чем простые люди жизнь, т.е. духовную, посвященную служению Богу (отсюда

одно из названий монаха — инок). Монахи брали на себя обет безбрачия,

поставляли кадры для высших иерархов церкви. При своей затворнической жизни они

пользовались огромным авторитетом и оказывали влияние на политическую жизнь

страны. В монастырях создавались летописи, разрабатывались церковные уставы,

регулирующие не только церковную, но и семейную, бытовую жизнь русских людей.

4.2. Десятина. Долгое время церковь

существовала за счет десятины — десятой части от всех налогов, отчисляемой с

эпохи Владимира в ее пользу. Постепенно у нее появились собственные села и

земли, в основном за счет дарений князей, а позже и бояр, надеявшихся таким

способом искупить свои грехи. Первые известные историкам вотчины принадлежали

церкви.

Первые известные историкам вотчины принадлежали

церкви.

5. Значение принятия христианства

Переход к христианству имел огромное историческое значение и сказался на всех сферах жизни древнерусского общества.

5.1. Оно помогло объединить восточных славян в единое древнерусское общество, создало духовную основу русской государственности. Став христианином, человек переставал себя ощущать только частью какого либо местного коллектива (семьи, общины, племени, в дальнейшем — сословия), он все более осознавал себя русским православным, что стало в низах общества полными синонимами.

5.2. Христианская церковь, стремясь к стабильности, осуждала как социальные протесты и насилие со стороны низов общества, так и чрезмерную тягу к богатству и насилие со стороны его верхов. При этом она формировала терпимость к ближнему и уважение к власти, т.к. несть власти не от Бога.

5.3. В целом, христианство, резко

противопоставляя идеальное материальному, способствовало духовному развитию

человека.

5.3.1. Принятие христианства повлекло за собой и качественные сдвиги в развитии культуры. Распространяется письменность, летописание, появляются первые рукописные книги, преимущественно церковного содержания. Благодаря Византии и Болгарии Русь познакомилась с достижениями античной культуры. Принятие христианства повлекло за собой зарождение каменного зодчества, возникновение иконописи, фресковой живописи. В монастырях велось летописание. Крупные церковные храмы типа Софийского собора в Киеве становились центрами духовной жизни, символами могущества и святости Руси.

5.3.2. Православная церковь не только образовывала, но и воспитывала древнерусское общество. Она смягчала нравы, упорно боролась против многоженства и других языческих пережитков. Церковь выступала и против рабства.

6. ВЫВОДЫ

6.1. Формирование русской цивилизации.

Христианство явилось духовной основой всей европейской цивилизации. В этом

отношении выбор Владимира означал и выбор цивилизационной

альтернативы. Принятие христианства определило цивилизационный

выбор Руси, при этом православие во многом обусловило становление собственно

русской цивилизации, ставшей разновидностью христианской европейской

цивилизации.

Принятие христианства определило цивилизационный

выбор Руси, при этом православие во многом обусловило становление собственно

русской цивилизации, ставшей разновидностью христианской европейской

цивилизации.

6.2. Церковь и государство. Одно из отличий православного и католического мира заключалось в разных отношениях между церковью и властью. На Западе церковь соперничала с королевской властью, вступала с ней в различные соглашения, что создавало одну из предпосылок формирования гражданского, договорного в своей основе общества. Православная же церковь исторически занимала подчиненное положение и не только не ограничивала, но укрепляла светскую власть, доказывая, например, ее божественное происхождение. В итоге это открывало дорогу деспотии.

- Наука и вера. Западное христианство

допускала использование науки как служанки богословия в целях познания

Бога и его творения. Восточная церковь ориентировала не на познание мира,

а на его мистическое понимание, считая, что божественная сущность

непознаваема и к ней можно лишь приблизиться

через веру.

Отсюда вытекало преобладание в русском национальном сознании

мистического эмоционального, а не рационального отношения к

действительности.

Отсюда вытекало преобладание в русском национальном сознании

мистического эмоционального, а не рационального отношения к

действительности. - Личность и общество. Основу христианского

учения представляет идея индивидуального спасения, достигаемого через

любовь к ближнему и нравственное

самосовершенствование, пример которым показал Христос. Католическое

прочтение христианства, исходящее из того, что спасение человека зависит

от его усилий и воли, создавало духовные предпосылки для становления

самоценной личности, достижение ею внутренней, а

затем и внешней свободы. К тому же католичество более терпимо относилось к

человеческим слабостям, воспринимало греховность

как неотъемлемую часть человека. Цель же человеческой жизни как раз и

заключалась в преодолении греха с помощью активной деятельности,

направленной на благо других. В результате этой активности человека,

усилившейся в результате протестантской Реформации, которая четче

обосновала идею самостоятельности и свободы личности, происходило более

динамичное развитие европейских стран.

Православие более требовательно относилось к человеку, ориентировало его не на внешнее обустройство мира, а на достижение морального совершенства. К тому же на Руси, в условиях сохранения общины и коллективистских принципов, христианство воспринималось как учение, указывающее путь спасения для всего народа, или, по выражению славянофилов Х1Х в. — соборной личности. Как результат этого, личность воспринималась, в первую очередь, как часть целого, призванная служить ему, жертвуя своими интересами. В итоге, в национальном сознании идея личности хотя и существовала, что отличало российскую цивилизацию от восточной, но получила иное развитие по сравнению с европейской.

6.4. Раскол — основная черта русской

православной цивилизации. В дальнейшем под влиянием целого комплекса

геополитических, природных, этнических, социально-экономических и исторических

факторов различия между западной и русской цивилизациями нарастали. Отчуждение

особенно усилилось в годы вхождения Руси в состав азиатского государства

Золотая Орда.

Таким образом, с самого начала русской цивилизации характерной ее чертой стал раскол, т. е. сочетание в себе противоречивых черт западной и восточной цивилизаций, с одновременным стремлением преодолеть этот раскол, обрести определенную цельность. Противоречивое единство различных тенденций цивилизационного развития влияло на весь ход русской истории

переход на главную

Организация Церкви

Организационная структура ранней церкви была простой, хотя и не полностью однородной. В церквях были квалифицированные, назначенные руководители, которые служили церкви под господством Христа, руководствуясь как Писанием, так и Духом. Хотя для описания лидеров в церкви использовались разные титулы, часто для описания одного и того же служения можно было использовать несколько терминов. Но сколько церковных должностей мы находим в Новом Завете?

Количество церковных должностей Апостолы, пророки и евангелисты В Послании к Ефесянам 4:11 Павел упоминает, что воскресший Христос дал руководителям церкви, включая «апостолов», «пророков» и «евангелистов». (ср. 1 Кор. 12:28). Должна ли каждая община иметь такие назначенные офисы? Причина, по которой большинство христианских конгрегаций не используют эти титулы (возможно, за исключением «евангелиста»), заключается в том, что эти должности не были привязаны или ограничены одной конгрегацией. Это особенно верно для апостолов, особенно Двенадцати апостолов (и апостола Павла). В Новом Завете греческий термин «апостол» ( apostolos ) имеет техническое употребление, которое конкретно относится к тем, кто был избран и уполномочен Иисусом, а также нетехническое употребление, которое в более общем смысле относится к «посланникам» или «уполномоченным представителям» (например, 2 Кор. 8). :23; Фил. 2:25). Те, кто получил титул в соответствии с прежним значением, должны были быть очевидцами воскресения Иисуса (Деяния 1:22; 1 Кор. 9:1) и уполномоченными Иисусом (Деяния 9: 5–6; 15–16; 26: 15–18). ; ср. Гал. 1:1). Павел заявляет, что эти апостолы были даны церкви как основополагающее служение (Еф.

(ср. 1 Кор. 12:28). Должна ли каждая община иметь такие назначенные офисы? Причина, по которой большинство христианских конгрегаций не используют эти титулы (возможно, за исключением «евангелиста»), заключается в том, что эти должности не были привязаны или ограничены одной конгрегацией. Это особенно верно для апостолов, особенно Двенадцати апостолов (и апостола Павла). В Новом Завете греческий термин «апостол» ( apostolos ) имеет техническое употребление, которое конкретно относится к тем, кто был избран и уполномочен Иисусом, а также нетехническое употребление, которое в более общем смысле относится к «посланникам» или «уполномоченным представителям» (например, 2 Кор. 8). :23; Фил. 2:25). Те, кто получил титул в соответствии с прежним значением, должны были быть очевидцами воскресения Иисуса (Деяния 1:22; 1 Кор. 9:1) и уполномоченными Иисусом (Деяния 9: 5–6; 15–16; 26: 15–18). ; ср. Гал. 1:1). Павел заявляет, что эти апостолы были даны церкви как основополагающее служение (Еф. 2:20), которое включало написание Писания. Таким образом, их власть не ограничивалась одной конкретной церковью, а распространялась на все церкви.

2:20), которое включало написание Писания. Таким образом, их власть не ограничивалась одной конкретной церковью, а распространялась на все церкви.

Пророки редко упоминаются в жизни ранней церкви, большинство упоминаний можно найти в книге Деяний (11:28; 13:1; 15:22–23, 32; 21:11). Мы также знаем, что в церкви в Коринфе были пророки (1 Кор. 12:28; 14:20). Основная функция пророка состояла в том, чтобы провозглашать Божье слово своему народу, что было особенно важно до того, как был написан Новый Завет (ср. Евр. 1:1-2). Опять же, Ефесянам 2:20 подтверждает, что церковь была построена на основании апостолов и пророков.

Термин «евангелист» используется в Новом Завете всего три раза (Деяния 21:8; Еф. 4:11; 2 Тим. 4:5). Хотя о евангелистах известно немногое, они часто сопровождали апостолов или отправлялись с особыми заданиями. Как видно из названия, их основной миссией было делиться Евангелием с другими. Поскольку те, кто занимал этот пост, служили вне церкви, евангелизируя заблудших, это служение не следует рассматривать как ограниченное местным собранием.

Иногда лидеры упоминаются, но титул не указывается. Например, в Галатам 6:6 упоминается, что те, кто получают наставления, должны поддерживать «того, кто учит». В 1 Фессалоникийцам 5:12–13 Павел увещевает собрание признавать и уважать «тех, кто трудится среди вас и стоит над вами в Господе и вразумляет вас». Автор Послания к Евреям также призывает собрание «повиноваться» своим лидерам и «подчиняться» им (Евр. 13:17; ср. 13:7, 24). Хотя мы не знаем, какую именно «должность» могли занимать эти лидеры, мы знаем, что автор имеет в виду определенную группу лиц.

Когда Павел пишет пастырские послания, в церкви существуют две установленные должности — надзиратели и дьяконы. Тем не менее, надзиратели и дьяконы также упоминаются в более раннем послании Павла к филиппийцам (1:1). В 1 Тимофею 3 Павел дает требования к двум должностям: к надзирателям в 3:1–7 (см. также Титу 1:5–9) и дьяконам в 3:8–13.

Другие титулы, которые также используются для лидеров церкви, включают «старейшина» и «пастор». Хотя термин «пастырь» (или «пастырь») обычно используется в нашем современном церковном контексте, он используется только один раз в Новом Завете как ссылка на церковного лидера (Еф. 4:11). Форма глагола, 9Однако 0003 poimaino , «пасту/пастырю», используется в Деяниях 20:28 и 1 Петра 5:2. В этом последнем отрывке этот термин понимается в связи с титулом нашего Господа «Главный пастырь/пастырь»; Основываясь на этом наблюдении, пастырское служение часто называют «младшим пастырем».

Хотя термин «пастырь» (или «пастырь») обычно используется в нашем современном церковном контексте, он используется только один раз в Новом Завете как ссылка на церковного лидера (Еф. 4:11). Форма глагола, 9Однако 0003 poimaino , «пасту/пастырю», используется в Деяниях 20:28 и 1 Петра 5:2. В этом последнем отрывке этот термин понимается в связи с титулом нашего Господа «Главный пастырь/пастырь»; Основываясь на этом наблюдении, пастырское служение часто называют «младшим пастырем».

Но какая связь между терминами «надзиратель» ( episkopos ), «старейшина» ( presbyteros ) и «пастор» ( poimēn )?

Офис Старейшины Старейшины и надзиратели Термины «старейшина» и «надзиратель» — это два разных титула, которые относятся к одной и той же должности. Это можно продемонстрировать как минимум четырьмя способами. Во-первых, эти два термина взаимозаменяемы. В Деяниях 20 Павел призывает «старейшин» Эфеса встретиться с ним в Милете (20:17), а затем говорит им, что Святой Дух поставил их «надзирателями» пасти Божью церковь (20:28). Павел пишет Титу, поручая ему назначать «старейшин» в каждом городе (Титу 1:5), но когда он всего двумя стихами позже дает необходимые требования, он переключается на термин «надзиратель» (1:7). Как один из старейшин, Петр увещевает «старейшин» пасти Божье стадо, служа «надзирателями» (1 Пет. 5:1–2).

Павел пишет Титу, поручая ему назначать «старейшин» в каждом городе (Титу 1:5), но когда он всего двумя стихами позже дает необходимые требования, он переключается на термин «надзиратель» (1:7). Как один из старейшин, Петр увещевает «старейшин» пасти Божье стадо, служа «надзирателями» (1 Пет. 5:1–2).

Во-вторых, старейшинам никогда не дается отдельный список квалификаций. Если старейшина и надзиратель — это две разные должности, то было бы разумно ожидать, что Павел (или какой-либо другой автор Нового Завета) даст необходимые требования для каждой должности. И в 1 Тимофею 3:1–7, и в Титу 1:7–9 упоминаются только требования к должности надзирателя. Однако и в 1 Тимофею 5:17–25, и в Титу 1:5 также упоминаются «старейшины». Если должности различаются, то нам никогда не дается квалификация для того, чтобы кто-то стал старейшиной, что было бы удивительно для такого важного положения (см. 1 Тим. 5:22).

В-третьих, старейшины и надзиратели имеют одинаковые функции управления или руководства (Деян. 20:28; 1 Тим. 3:4–5; 5:17) и обучения (1 Тим. 3:2; 5:17; Титу 1). :9). Поскольку им поручаются одни и те же задачи, их следует рассматривать как представляющих один и тот же офис. В-четвертых, старейшины и надзиратели никогда не упоминаются как отдельные должности, что предполагает, что трехуровневая церковная система чужда Новому Завету.

20:28; 1 Тим. 3:4–5; 5:17) и обучения (1 Тим. 3:2; 5:17; Титу 1). :9). Поскольку им поручаются одни и те же задачи, их следует рассматривать как представляющих один и тот же офис. В-четвертых, старейшины и надзиратели никогда не упоминаются как отдельные должности, что предполагает, что трехуровневая церковная система чужда Новому Завету.

Хотя титул «пастор» широко используется сегодня, в Новом Завете он используется только один раз в качестве обозначения лидера церкви. В Ефесянам 4:11 Павел заявляет, что, помимо апостолов, пророков и евангелистов, воскресший Христос дал церкви «пастырей и учителей». Термин «пастырь» связан с термином «учитель», которые вместе обозначают один чин служения (т. е. пастор-учитель).

Какая тогда связь между должностью пастора и должностью старейшины или надзирателя? Есть две веские причины, по которым эти термины обозначают один и тот же офис. Во-первых, старейшинам или надзирателям даны те же задачи пастырства (Деян. 20:17, 28; Еф. 4:11; 1 Пет. 5:1–3) и обучения (1 Тим. 3:2; 5:17), что и пастырям. ; Титу 1:9). Во-вторых, если должность пастора отделена от старейшины или надзирателя, то у нас нет списка требований для занимающих эту должность. Павел дает требования к старейшинам или надзирателям, но никогда к пасторам. Следовательно, лучше всего рассматривать три термина (старейшина, надзиратель, пастор) как представляющие одно и то же служение в ранней церкви. Это уравнение трех терминов, по-видимому, указано в 1 Петра 5:1–4.

20:17, 28; Еф. 4:11; 1 Пет. 5:1–3) и обучения (1 Тим. 3:2; 5:17), что и пастырям. ; Титу 1:9). Во-вторых, если должность пастора отделена от старейшины или надзирателя, то у нас нет списка требований для занимающих эту должность. Павел дает требования к старейшинам или надзирателям, но никогда к пасторам. Следовательно, лучше всего рассматривать три термина (старейшина, надзиратель, пастор) как представляющие одно и то же служение в ранней церкви. Это уравнение трех терминов, по-видимому, указано в 1 Петра 5:1–4.

Хотя в Новом Завете не указывается конкретное число старейшин для руководства церковью, существует образец, согласно которому каждая церковь возглавляется множеством старейшин. На самом деле, совместное лидерство является общей темой в Библии, которая видна в Ветхом Завете у старейшин Израиля. В Новом Завете Иисус избрал двенадцать апостолов для руководства церковью. Ранняя церковь также назначила семь человек, чтобы помогать апостолам заботиться о брошенных вдовах (Деяния 6:1–6). Эта модель множественности была продолжена с учреждением христианского старейшины.

Эта модель множественности была продолжена с учреждением христианского старейшины.

Свидетельства Нового Завета указывают на то, что нормой для каждой церкви было руководство несколькими старейшинами. В Новом Завете нет ни одного примера, чтобы один старейшина или пастор руководил собранием в качестве единственного или главного лидера. Было множество пресвитеров в церквях в Иерусалиме (Деяния 11:30; Деяния 15:4, 22–23), Антиохии Писидийской, Листре, Иконии и Дервии (Деяния 14:23), Ефесе (Деяния 20:17). 1 Тим. 5:17), Филиппы (Фил. 1:1), города Крита (Тит. 1:5), рассеянные церкви, о которых писал Иаков (Иак. 5:14), римские провинции Понт, Галатию, Каппадокию, Азию и Вифинию (1 Пет. 5:1) и, возможно, церковь (церкви), к которой было обращено Послание к Евреям (Евр. 13:7, 17, 24).

Власть старейшин Согласно Новому Завету, старейшины обладают властью. Павел наставляет фессалоникийских христиан уважать тех, кто «трудится» среди них, кто «над ними» в Господе и кто «вразумляет» их (1 Фес. 5:12). Как старейшины имеют власть в своих домах, так и они имеют власть в церкви (1 Тим. 3:4–5). Павел говорит Тимофею, что старейшины, которые хорошо «управляют» (или ведут) достойны двойной чести (1 Тим. 5:17). Автор Послания к Евреям призывает церковь «повиноваться» и «подчиняться» своим лидерам (Евр. 13:17; см. также 1 Кор. 16:15–16; 1 Пет. 5:5).

5:12). Как старейшины имеют власть в своих домах, так и они имеют власть в церкви (1 Тим. 3:4–5). Павел говорит Тимофею, что старейшины, которые хорошо «управляют» (или ведут) достойны двойной чести (1 Тим. 5:17). Автор Послания к Евреям призывает церковь «повиноваться» и «подчиняться» своим лидерам (Евр. 13:17; см. также 1 Кор. 16:15–16; 1 Пет. 5:5).

Обязанности старейшин также подразумевают определенные полномочия. Как учителя, на них возложена задача авторитетно провозглашать Слово Божье (1 Тим. 3:2; 5:17; Титу 1:9). Как пастырям, старейшинам дается задача руководить Божьим народом (Деяния 20:28; Еф. 4:11; 1 Пет. 5:2). Как представители они говорят и действуют от имени всего собрания (Деяния 11:30; 20:17).

Власть старейшин исходит от Бога, а не от собрания (Деяния 20:28; Еф. 4:11). Более того, авторитет старейшин не является абсолютным (Гал. 1:8). Они черпают свою власть из Слова Божьего. Власть, которой обладают старейшины, заключается не столько в их должности, сколько в выполняемых ими обязанностях. Наконец, власть старейшин не распространялась за пределы поместной церкви.

Наконец, власть старейшин не распространялась за пределы поместной церкви.

Требования к старейшинам или надзирателям отражают основные характеристики, которые ожидаются от всех христиан (1 Тим. 3:1–7; Титу 1:5–9; 1 Пет. 5). : 1–4). В центре внимания квалификаций находится то, кем человек является больше, чем то, что он делает. Единственное требование, которое непосредственно относится к обязанностям старейшины в церкви, заключается в том, что он должен быть «способен учить» (1 Тим. 3:2) здравому учению и быть в состоянии исправлять заблуждающихся (Титу 1:9).).

У старейшин есть как минимум четыре основные роли: (1) лидер, (2) пастырь, (3) учитель и (4) экипировщик. Во-первых, старейшина призван руководить церковью. Как муж и отец руководит своей семьей, так и пресвитер должен руководить церковью (1 Тим. 3:4–5). Кто хорошо руководит, тот достоин двойной чести (1 Тим. 5:17). Во-вторых, пресвитер призван пасти Церковь Христову (1 Пет. 5:1–2). Старейшины должны быть готовы защитить овец от лжеучителей (Деяния 20:28–29). Старейшины призваны посещать тех, кто духовно и физически болен или немощен (Иак. 5:14). Они должны заботиться о вверенных им душах как о «тех, кто должен будет дать отчет» (Евр. 13:17). Они должны следовать примеру Иисуса, «первопастыря» (1 Пет. 5:4), который «полагает душу свою за овец» (Иоанна 10:11; ср. 15:13). В-третьих, старейшины являются учителями Божьего слова (Еф. 4:11; 1 Тим. 3:2; 5:17; Титу 1:9).). Наконец, старейшины должны снаряжать других для выполнения работы служения (Еф. 4:11). Подобно тому, как Павел убеждал Тимофея доверить то, чему он научился, верным людям, которые затем будут учить других (2 Тим. 2:2), так и старейшины должны воспитывать в церкви следующее поколение руководителей и наставников.

5:1–2). Старейшины должны быть готовы защитить овец от лжеучителей (Деяния 20:28–29). Старейшины призваны посещать тех, кто духовно и физически болен или немощен (Иак. 5:14). Они должны заботиться о вверенных им душах как о «тех, кто должен будет дать отчет» (Евр. 13:17). Они должны следовать примеру Иисуса, «первопастыря» (1 Пет. 5:4), который «полагает душу свою за овец» (Иоанна 10:11; ср. 15:13). В-третьих, старейшины являются учителями Божьего слова (Еф. 4:11; 1 Тим. 3:2; 5:17; Титу 1:9).). Наконец, старейшины должны снаряжать других для выполнения работы служения (Еф. 4:11). Подобно тому, как Павел убеждал Тимофея доверить то, чему он научился, верным людям, которые затем будут учить других (2 Тим. 2:2), так и старейшины должны воспитывать в церкви следующее поколение руководителей и наставников.

Должность дьякона является отдельной и отличной от должности старейшины (надзирателя или пастора). Слово «диакон» происходит от греческого термина diakonos 9. 0004, что обычно означает «слуга». Однако в некоторых контекстах этот термин может использоваться более формально для обозначения того, кто занимает должность в церкви. Из 29 случаев diakonos только три или четыре относятся к должностному лицу (Рим. 16:1; Флп. 1:1; 1 Тим. 3:8, 12). Происхождение дьякона, кажется, связано с семью избранными в Деяниях 6. Хотя существительное «диакон» не используется, используется глагольная форма, и поэтому этот отрывок служит прототипом новозаветного дьякона.

0004, что обычно означает «слуга». Однако в некоторых контекстах этот термин может использоваться более формально для обозначения того, кто занимает должность в церкви. Из 29 случаев diakonos только три или четыре относятся к должностному лицу (Рим. 16:1; Флп. 1:1; 1 Тим. 3:8, 12). Происхождение дьякона, кажется, связано с семью избранными в Деяниях 6. Хотя существительное «диакон» не используется, используется глагольная форма, и поэтому этот отрывок служит прототипом новозаветного дьякона.

Когда апостолы обнаружили, что эллинистическими вдовами пренебрегают, они решили собрать всех учеников вместе, чтобы выбрать семь квалифицированных мужчин, которым будет поручено следить за ежедневным распределением пищи. Назначая этих людей, апостолы серьезно относились к этой проблеме, но при этом не отвлекались от своего основного призвания молитвы и служения слова (Деяния 6:1–6). Это аналогичная парадигма того, что мы видим с должностями старейшины или надзирателя и дьякона. Подобно апостолам, основная роль старейшин заключается в проповеди слова Божьего (Еф. 4:11; 1 Тим. 3:2; 5:17; Титу 1:9).). Как и семеро, дьяконы нужны, чтобы служить собранию в любых возникающих нуждах. Таким образом, Деяния 6 представляют полезную модель того, как благочестивые служители могут помогать тем, кто призван проповедовать слово Божье и пасти Божью церковь.

4:11; 1 Тим. 3:2; 5:17; Титу 1:9).). Как и семеро, дьяконы нужны, чтобы служить собранию в любых возникающих нуждах. Таким образом, Деяния 6 представляют полезную модель того, как благочестивые служители могут помогать тем, кто призван проповедовать слово Божье и пасти Божью церковь.

В Новом Завете не так много информации о роли дьяконов, поскольку в 1 Тим. 3:8–12 сосредоточены на характере и семейной жизни. Наиболее заметное различие между старейшинами и дьяконами заключается в том, что дьяконам не обязательно быть «способными учить» (1 Тим. 3:2), что предполагает, что у дьяконов нет официальной обучающей роли в церкви. Как видно из самого названия, дьяконы не управляют собранием и не ведут его, а несут служение, ориентированное на служение. Подобно старейшинам, дьяконы должны хорошо руководить своими семьями. Но говоря о дьяконах, Павел опускает ту часть, где он сравнивает ведение домашнего хозяйства с заботой о Божьей церкви (1 Тим. 3:5). Дьяконам не дается руководящее или ведущее положение в церкви, поскольку это функция, принадлежащая пресвитерам. Хотя Библия не указывает четко функции дьяконов, основываясь на образце, установленном в Деяниях 6 с апостолами и семерыми, кажется, лучше всего рассматривать дьяконов как слуг, которые делают все необходимое, чтобы позволить старейшинам исполнить их Божьи обязанности. дано призвание пастырства и обучения в церкви. В результате каждая поместная церковь может свободно определять задачи дьяконов, исходя из своих конкретных потребностей.

Хотя Библия не указывает четко функции дьяконов, основываясь на образце, установленном в Деяниях 6 с апостолами и семерыми, кажется, лучше всего рассматривать дьяконов как слуг, которые делают все необходимое, чтобы позволить старейшинам исполнить их Божьи обязанности. дано призвание пастырства и обучения в церкви. В результате каждая поместная церковь может свободно определять задачи дьяконов, исходя из своих конкретных потребностей.

Новый Завет представляет последовательную, хотя, возможно, и не полностью единообразную модель церковного руководства. Иногда этих руководителей называли «старейшинами», «надзирателями» или «пасторами» (все эти три термина относятся к одному и тому же служению и взаимозаменяемо использовались в Новом Завете). Непреодолимым доказательством в Новом Завете является то, что каждое собрание возглавляла группа старейшин, а не просто один пастор. Хотя у старейшин есть власть руководить церковью, их власть должна уравновешиваться собранием.

Рим Раннее христианство — ИСТОРИИ ИСТОРИИТы — история. Мы будущее.

Основные темы

Убеждения: Почему люди живут так, как живут?

Правительство: Как люди организуют свои общества и почему они организуют их именно так?

Культура. Откуда мы знаем то, что знаем об истории человечества?

Упадку Рима способствовало многое. По мере того, как Империя росла в размерах, эффективно управлять ею становилось все труднее. Поскольку римские традиции столкнулись с различными традициями их дальних соседей и недавно завоеванных, их ценности подверглись сомнению. Лидеры, правившие далеко от Рима, стали коррумпированными, и вскоре коррупция добралась и до Рима. Когда римское правительство стало коррумпированным, люди в провинциях в конце концов отвернулись от Рима. Эти беспорядки в сочетании со все более враждебными соседями означали, что Риму приходилось тратить огромные суммы денег на содержание невероятно большой армии. Эти факторы объединились, чтобы создать идеальный шторм, а последовавшие за этим изменения в конечном итоге помогли положить конец могущественной Римской империи.

Эти факторы объединились, чтобы создать идеальный шторм, а последовавшие за этим изменения в конечном итоге помогли положить конец могущественной Римской империи.

Какую роль сыграла религия в упадке римской власти?

Еще одним фактором, способствовавшим упадку Рима, особенно ближе к концу римского правления, был культурный сдвиг, произошедший в религии. После того, как Рим распространился на Ближний Восток, многие евреи оказались преследуемыми за свои убеждения. Иудаизм — это монотеистическая религия. Это означает, что евреев верят в единого всемогущего Бога. В иудаизме этот единственный Бог является высшей властью. Эта иудейская вера противоречила как римским политеистические религиозные обычаи и римское право, согласно которому император являлся высшей властью. Возникновение христианства, уходящего своими корнями в еврейскую традицию, только усугубило проблемы Рима.

Иудаизм и Рим

После того, как римляне завоевали Иудею в первом веке до н. э., они не вмешивались в то, как евреи поклонялись Богу. Однако даже в то время как Римская империя позволяла евреям исповедовать свою религию, в Иудее и Галилее римляне действительно очень усложнили им жизнь. Римляне заменили еврейского царя римским правителем. Этот шаг заставил многих евреев возмутиться римлянами. Многие евреи надеялись, что Бог пошлет кого-нибудь, чтобы освободить их от римского владычества.

э., они не вмешивались в то, как евреи поклонялись Богу. Однако даже в то время как Римская империя позволяла евреям исповедовать свою религию, в Иудее и Галилее римляне действительно очень усложнили им жизнь. Римляне заменили еврейского царя римским правителем. Этот шаг заставил многих евреев возмутиться римлянами. Многие евреи надеялись, что Бог пошлет кого-нибудь, чтобы освободить их от римского владычества.

Какие события привели к еврейской диаспоре?

Евреи, жившие в Иудее и Галилее, по-разному относились к римлянам. Одна группа евреев хотела сразиться с римлянами, чтобы завоевать свою свободу. Этих евреев называли зилотами. В 66 году н.э. они восстали против римлян. Римляне подавили восстание в 70 г. н.э. и разрушили еврейский храм в Иерусалиме. Вскоре после этого 960 фанатиков захватили древний горный форт под названием Масада. Какое-то время зелоты выдерживали осаду форта мощной римской армией. В конце концов, однако, римляне победили зелотов. В 132 г. н.э. евреи снова восстали против римских правителей. И снова потерпели поражение. На этот раз римляне выгнали евреев из Иерусалима и сказали им, что они никогда не вернутся. Эта серия поражений привела к тому, что известно как еврейская 9-ка.0007 диаспора или рассеяние евреев в районы за пределами их родины.

В 132 г. н.э. евреи снова восстали против римских правителей. И снова потерпели поражение. На этот раз римляне выгнали евреев из Иерусалима и сказали им, что они никогда не вернутся. Эта серия поражений привела к тому, что известно как еврейская 9-ка.0007 диаспора или рассеяние евреев в районы за пределами их родины.

Что общего между иудаизмом и христианством?

Иисус из Назарета

Евреи были одним из немногих народов, исповедовавших монотеизм. Жизнь — и смерть — Иисуса, плотника из маленького городка Назарет в Галилее, изменила это. Примерно в 30 году н. э. Иисус начал проповедовать в Галилее и Иудее. Он путешествовал с группой близких последователей под названием учеников 9.0008 . Иисус был евреем, родился и вырос в еврейской семье. Его учения основывались на уроках его еврейской веры.

Иисус часто проповедовал, используя притчи, короткие рассказы, которые облегчали понимание его идей. Он учил, что Бог создал всех людей и любит их так, как отец любит своих детей. Иисус также проповедовал, что Бог скоро придет, чтобы править миром. По этой причине Иисус говорил людям, что они должны делать больше, чем просто следовать законам своей религии. Он сказал им, что они также должны любить и прощать других. Его послание укрепило такие еврейские учения, как «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

Он учил, что Бог создал всех людей и любит их так, как отец любит своих детей. Иисус также проповедовал, что Бог скоро придет, чтобы править миром. По этой причине Иисус говорил людям, что они должны делать больше, чем просто следовать законам своей религии. Он сказал им, что они также должны любить и прощать других. Его послание укрепило такие еврейские учения, как «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

Леонардо да Винчи написал «Тайную вечерю» в конце 1490-х гг.

Brain Box: Почему римские власти рассматривали учения Иисуса как угрозу своей власти?

Иисусу также приписывают «чудеса». Из-за его учений и его действий последователи Иисуса называли его «Христос». «Христос» происходит от греческого слова, означающего «избранный». Они верили, что Иисус был избран Богом, чтобы быть его посланником. Поскольку они отказывались следовать иудейским или римским законам, последователи Иисуса разозлили римские власти. По мере того как все больше и больше людей начинало верить в то, что говорил Иисус, и по мере того, как росло его влияние, Иисус становился все более опасным в глазах римских правителей. Римляне видели в Иисусе угрозу своей власти. Примерно в 33 году н. э. Иисус отправился со своими учениками в город Иерусалим, чтобы отпраздновать еврейские священные дни Пасхи. Евреи устали от римского правления и высоких налогов. Римляне были возмущены тем, что евреи не поклонялись статуям римского императора.

Они верили, что Иисус был избран Богом, чтобы быть его посланником. Поскольку они отказывались следовать иудейским или римским законам, последователи Иисуса разозлили римские власти. По мере того как все больше и больше людей начинало верить в то, что говорил Иисус, и по мере того, как росло его влияние, Иисус становился все более опасным в глазах римских правителей. Римляне видели в Иисусе угрозу своей власти. Примерно в 33 году н. э. Иисус отправился со своими учениками в город Иерусалим, чтобы отпраздновать еврейские священные дни Пасхи. Евреи устали от римского правления и высоких налогов. Римляне были возмущены тем, что евреи не поклонялись статуям римского императора.

Иисус праздновал Пасху со своими учениками. Это событие стало известно как Тайная вечеря. После трапезы лидеры в Иерусалиме арестовали Иисуса. Иисуса обвинили в нелояльности римскому правительству. Он был приговорен к смертной казни через распятие. Это означало, что он будет повешен на деревянном кресте до самой смерти. Согласно христианскому поверью, через три дня после смерти Иисуса он воскрес из мертвых и явился некоторым из своих последователей. Ученики Иисуса по-прежнему считали себя евреями. Однако весть о его воскресении или возвращении из мертвых привела к рождению христианства.

Согласно христианскому поверью, через три дня после смерти Иисуса он воскрес из мертвых и явился некоторым из своих последователей. Ученики Иисуса по-прежнему считали себя евреями. Однако весть о его воскресении или возвращении из мертвых привела к рождению христианства.

Кто распространял учение Иисуса?

Кем были апостолы?

апостолов были ранними христианскими лидерами, которые распространяли учения Иисуса после его смерти. Люди, принявшие это учение, стали известны как христиане. Ранние христиане собирались в домах людей. Эти собрания были первыми церквями. Двумя наиболее влиятельными лидерами раннехристианской церкви были Петр и Павел. Предание гласит, что после смерти Иисуса Петр отправился в Рим и основал христианскую церковь.

Факты об апостоле Петре

| Факты об апостоле Павле

|

Пол был образованным евреем. Сначала он пытался остановить распространение христианства. Затем, согласно христианским писаниям, однажды, направляясь в римский город Дамаск в Сирии, Павел увидел великий свет и услышал голос Иисуса. После этого опыта Павел стал христианином. Остаток своей жизни он провел, путешествуя из города в город, повсюду распространяя весть об Иисусе.

Христианство выросло из еврейской религии. Обе религии верят в Бога Израиля и черпают свои учения из еврейской Библии. Однако многие христианские верования отличаются от еврейских учений. Например, христиане верят, что Иисус — «Сын Божий». Евреи нет. Еще одним важным отличием является вера в спасение. Христиане верят, что люди, принявшие Иисуса, будут спасены от последствий своих проступков, получив прощение своих грехов. После того, как они умрут, они попадут на небеса и однажды воскреснут, как Иисус. Основой христианской веры является Троица, что означает «три». В христианской вере это относится к трем личностям Бога: Отцу, Сыну и Святому Духу.

После того, как они умрут, они попадут на небеса и однажды воскреснут, как Иисус. Основой христианской веры является Троица, что означает «три». В христианской вере это относится к трем личностям Бога: Отцу, Сыну и Святому Духу.

Почему христианство распространилось по всей Римской империи?

Христианство и Римская империя

Первые последователи Иисуса проповедовали его послания евреям и неевреям в Средиземноморье. Оттуда христианство распространилось по всей Римской империи. Это произошло по многим причинам. Сеть дорог делала путешествия на дальние расстояния относительно безопасными и легкими. Люди, жившие под властью римлян, говорили на латыни или на греческом. Это облегчило христианам возможность делиться своими идеями. Другая причина распространения христианства заключалась в том, что оно нравилось людям. Христианство обещало лучшую жизнь после смерти. Это давало людям надежду, чего римская религия никогда не могла дать. Христиане учили, что грехи людей будут прощены, если они станут христианами. Это послание не имело успеха у многих иудеев, но многие язычники откликнулись на идею христианского спасения. Христианские общины также заботились о нуждах своих членов.

Это послание не имело успеха у многих иудеев, но многие язычники откликнулись на идею христианского спасения. Христианские общины также заботились о нуждах своих членов.

Причины распространения христианства

|

Поначалу римлян не возражало, что христиане не поклоняются их богам. Империя была процветающей и христиан было немного. Однако в течение следующих двухсот лет христианство распространилось. Когда воины-варвары начали нападать на империю, многие римляне предположили, что нападения на империю идут из-за того, что растущая группа христиан не поклонялась римским богам.

В результате беспорядков римские императоры становились все более нетерпимыми к христианству и предпринимали шаги, чтобы остановить распространение христианства. Рим стал рассматривать новую религию как опасную угрозу для своей империи. Христиане отказывались поклоняться императору как богу. Христиане также отказывались служить в римской армии и были против войны как способа решения проблем. По этим и другим причинам христиан арестовывали, избивали, а иногда и убивали. Некоторым христианам стало мучеников , людей, которые были готовы скорее умереть, чем отказаться от своих убеждений. В 202 г. н.э. император Септимий Северус запретил любому римскому гражданину обращаться в христианство или иудаизм. Тех, кто не подчинялся императору, часто пытали солдаты или дикие звери на спортивных мероприятиях. Несмотря на гонения, христианство продолжало расти.

Какой римский император провозгласил свободу вероисповедания по всей империи?

В начале 300-х годов император Диоклетиан предпринял последнюю попытку уничтожить христианство. Он потерпел неудачу, потому что христианство стало очень сильным. В 312 г. н.э. новая религия совершила большой поворот. В ночь перед важным сражением императору Константину приснился сон. Во сне он увидел в небе пылающий крест. На следующий день он приказал своим солдатам нарисовать крест на своих щитах. После того, как его армия выиграла битву, Константин поверил, что христианский Бог помог ему.

Он потерпел неудачу, потому что христианство стало очень сильным. В 312 г. н.э. новая религия совершила большой поворот. В ночь перед важным сражением императору Константину приснился сон. Во сне он увидел в небе пылающий крест. На следующий день он приказал своим солдатам нарисовать крест на своих щитах. После того, как его армия выиграла битву, Константин поверил, что христианский Бог помог ему.

В Эдикте Милана, изданном в 313 г. н.э., Константин предоставил религиозную свободу всем религиям империи, включая христианство. Константин стал решительным сторонником веры, в конце концов обратился и сам стал христианином. Затем он заказал строительство первой христианской церкви в своей столице, Константинополе. Собор Святой Ирины, что означает «Святой мир», был построен на месте древнеримского языческого храма.

В современном Стамбуле Айя-Эйрена стоит на месте римского языческого храма.

Константин построил больше церквей в Иерусалиме и Риме. Он также разрешил христианам служить в армии и работать в правительстве. Константин даже разрешил христианам перестать платить налоги. После правления Константина император Феодосий объявил вне закона языческие греческие и римские религии, а в 392 г. н.э. он сделал христианство официальной религией Римской империи.

Он также разрешил христианам служить в армии и работать в правительстве. Константин даже разрешил христианам перестать платить налоги. После правления Константина император Феодосий объявил вне закона языческие греческие и римские религии, а в 392 г. н.э. он сделал христианство официальной религией Римской империи.

Как была организована раннехристианская церковь?

Организация церкви

Раннехристианская церковь должна была стать лучше организованной, чтобы объединить своих многочисленных последователей. Он также должен был убедиться, что христианские общины разделяют схожие верования и обычаи. Лидеры ранней церкви использовали Римскую империю в качестве модели. Как и империей, церковью управляла иерархия чиновников. Иерархия — это организация с разными уровнями власти.

Лидеры церкви были известны как духовенство . В ранней церкви только мужчинам разрешалось быть членами духовенства. Постоянные члены церкви — прихожане — назывались мирянами . В этой иерархии наибольшим авторитетом обладали архиепископы. У священников было меньше всего. Каждый из пяти самых могущественных архиепископов отвечал за целый город. Эти лидеры назывались патриархами. Епископы определили истинное учение Церкви. Принятые учения стали доктриной. Учения, отвергнутые епископами, были ересями. Те учения, которые епископы считал ересей учениями, противоречащими христианской вере.

В этой иерархии наибольшим авторитетом обладали архиепископы. У священников было меньше всего. Каждый из пяти самых могущественных архиепископов отвечал за целый город. Эти лидеры назывались патриархами. Епископы определили истинное учение Церкви. Принятые учения стали доктриной. Учения, отвергнутые епископами, были ересями. Те учения, которые епископы считал ересей учениями, противоречащими христианской вере.

Какую роль играли Павел и Августин в ранней христианской церкви?

Руководители церкви также сохранили рассказы об Иисусе и писания апостолов. К началу 4 века н.э. существовало четыре общепринятых описания жизни и учений Иисуса. Христиане верили, что четыре апостола Иисуса написали эти рассказы или евангелия. Слово «евангелие» означает «благая весть». Новый Завет Библии включает в себя четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также писания других ранних христиан. Ветхий Завет Библии — это греческая версия еврейских священных писаний. Христианская Библия состоит из Ветхого Завета и Нового Завета.

Христианская Библия состоит из Ветхого Завета и Нового Завета.

Самая ранняя известная картина с изображением Августина датируется 6 веком.

Двумя наиболее влиятельными раннехристианскими писателями были Павел и Августин. Писания Павла являются частью Нового Завета. Августин — один из «отцов церкви». Эти писатели и мыслители сыграли важную роль в объяснении и защите учения христианства. Написанные в конце 4-го века н.э., когда власть Рима пришла в упадок, а римские города по всей западной империи пришли в упадок, работы Августина, в частности, установили идею о том, что церковь представляет собой «град Божий», где люди в средние века могли укрыться и обрести безопасность и покой.

Что привело к расколу внутри Церкви?

По мере роста Церкви епископ Рима пришел к выводу, что у него есть власть над всеми другими епископами. К 600 году н. э. епископ Рима имел титул папы. Папа — от латинского слова, означающего «отец» (от которого мы также получаем слово «папа»).