Русско-японская война 1904-1905 гг: начало, причины, итоги

Содержание:

- Причины Русско-японской войны 1904-1905 гг.

- Интересы Российской империи в Маньчжурии

- Мукденское сражение

- Сражение при Ляояне

- Битва у реки Шахэ

- Масштабные сражения в Русско-японской войне

- События 1905 года «Кровавое воскресенье»

- Бои не утихают

- Цусимское сражение в Русско-японской войне

- Исход Цусимского сражения и его значение

- Конец Русско-японской войны и её итоги

- Портсмутский мирный договор

Эта война могла бы стать хорошим уроком того, что происходит в стране, если её правители слишком сильно увлекаются глобальными целями, но забывают при этом о чаяниях своего народа.

фото: livejournal.com

Если бы только урокам истории кто-то внимал. Её никто и никогда не планировал в качестве маленькой и победоносной, а назревал конфликт с Японией задолго до начала боевых действий.

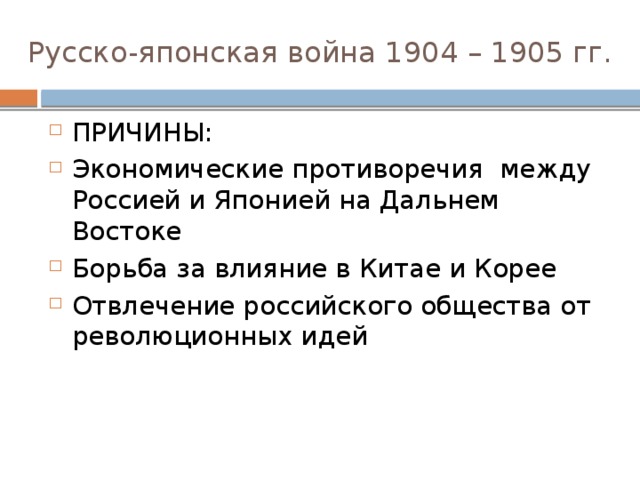

Причины Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Причин возникновения Русско-японской войны несколько, основными из них являются активное движение Российской империи на Восток, борьба за внешний рынок в регионе, большие планы на Дальний Восток имели как Россия, так и Япония, результатом стало столкновение экономических и политических интересов двух стран (и даже более). Стоит учесть и то, что на стороне Японии выступали США и Англия, они фактически спонсировали эту войну. Ни Соединенные Штаты ни Англия не были заинтересованы в укреплении России на Востоке.

Есть менее значимые причины, например, активное участие России в кампании 1877—1878 годов против Турции, что, по сути, ничего толком не принесло. Возврат южной части Бессарабии не давал преимуществ, разве только содействовал укреплению престижа. Европа слишком поделенная и слишком контролируемая большой системой геополитических сил территория. Вдобавок ко всему в России назревали революционные движения и небольшая война была как раз, кстати чтобы отвлечь внимание от Санкт-Петербурга на фронт Русско-японской войны.

А есть ещё и Азия, где Китай терпит одно поражение за другим, поэтому стал очень сговорчивым. Не воспользоваться этой ситуацией было невозможно. Российские дипломаты проводят с Китаем переговоры, которые приводят к тому, что империи становятся союзными. Это происходит в результате договора 1896 года. Россия получает право строить железную дорогу через Северную Маньчжурию, которая должна соединить Владивосток с южной частью Сибири.

Впрочем, проект вступил в конфронтацию с изначальными планами по строительству Транссибирской железнодорожной магистрали. Но дело было не столько в более рациональном направлении веток, сколько в начале целенаправленной российской мирной экспансии в Маньчжурии, поэтому большее внимание стало уделяться КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога).

Эти планы не вызвали в Японии явной негативной оценки. Камнем преткновения стало новое соглашение между Россией и Китаем. Согласно ему в 1898 году Россия на 25 лет арендовала Ляодунский полуостров, с правом расширения там порта и возведения крепости. Укреплённым портовым городом стал легендарный Порт-Артур. Он обеспечивал России выход ко всем южным морям и превращался в серьёзную торговую перевалочную базу. В России считали, что Япония должна была с этим смириться, а в обмен им предлагали признание право Японии безоговорочно властвовать в Корее.

Укреплённым портовым городом стал легендарный Порт-Артур. Он обеспечивал России выход ко всем южным морям и превращался в серьёзную торговую перевалочную базу. В России считали, что Япония должна была с этим смириться, а в обмен им предлагали признание право Японии безоговорочно властвовать в Корее.

Интересы Российской империи в Маньчжурии

Российский дипломатический корпус соглашался на признание того, что Япония вправе контролировать Корею, но взамен требовал отказа Японии от любых посягательств на Маньчжурию. Вот это уже стало реальным поводом для войны. Правительство Японии никак не хотело отказываться от своих планов экспансии в этом регионе.

Фактически Япония была готова к военному конфликту ещё в 1903 году, тогда же был разработан и план возможного проведения боевых операций. У Николая II был доклад на эту тему, который содержал данные о том, что реставрация Мэйдзи (комплекс экономических, политических и военных реформ) позволила Японии успешно модернизировать свою экономику, усовершенствовать сухопутные силы и флот. Известно было российской разведке и то, что ведущие суда строятся по английским технологиям и при непосредственном участии англичан.

Известно было российской разведке и то, что ведущие суда строятся по английским технологиям и при непосредственном участии англичан.

Однако никаких мер принято не было, а российский контингент на Дальнем Востоке так и остался разбросанными на сотни миль небольшими гарнизонами. Россия продолжала приводящую к эскалации конфликта политику наращивания своего присутствия в Маньчжурии, но никак не укрепляла военное состояние.

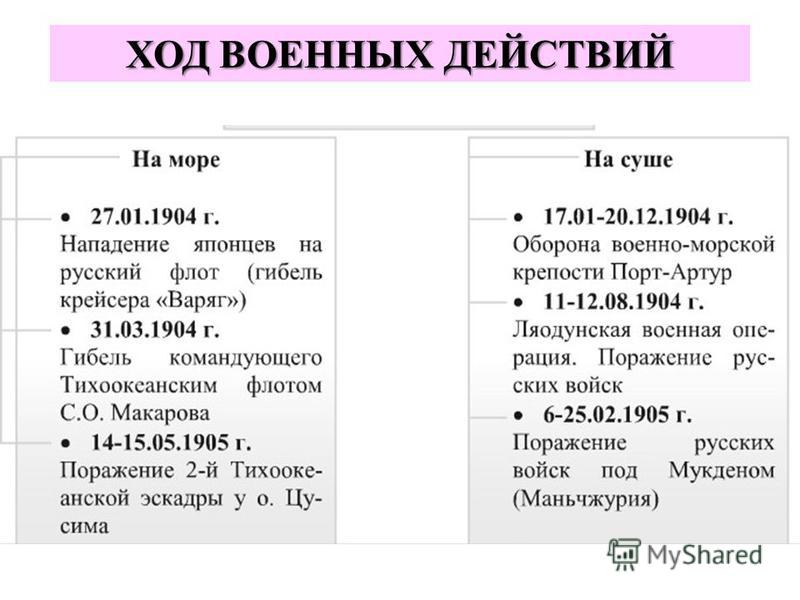

Результат стал вполне закономерным. Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, после чего 27 января 1904 года японский флот атаковал русскую эскадру, что привело к серьёзному повреждению нескольких боевых кораблей. Это дало возможность японской армии начать высадку в Корее, которая длилась весь февраль. В мае началась высадка и на Ляодунский полуостров. Железнодорожное сообщение с Порт-Артуром было прервано, а затем он оказался в осаде.

Мукденское сражение

В ходе войны 1904-05 годов было два сражения, которые претендуют на роль генеральных. Финальное произошло в 1905 году при Мукдене, известное как Мукденское сражение, ощутимого преимущества в этом бою никто не получил.

Финальное произошло в 1905 году при Мукдене, известное как Мукденское сражение, ощутимого преимущества в этом бою никто не получил.

В общей численности в сражении участвовало полмиллиона солдат и офицеров, потери же с обеих сторон составили порядка 160 тыс. из них 24 тыс. человек убитыми и более 130 тыс. ранеными, а также плененными и пропавшими без вести. Но до Мукденского сражения было ещё одно генеральное сражение. Оно произошло в августе 1904 года при Ляояне.

К тому моменту русские сухопутные силы уже закончили первый этап переброски. В распоряжении штаба Маньчжурской армии было около 160 тыс. человек. В районе Ляояна в начале августа сконцентрировалась группировка в 128 тыс. солдат и офицеров. Концентрация войск произошла в результате того, что на этот участок прибыли части Южной группы, которые в июне безуспешно пытались пробиться к блокированному Порт-Артуру.

Сражение при Ляояне

Афганская война: история в цифрах и фактах |

11 августа 1904 года три японские армии атаковали позиции русских войск, в течение трёх дней русские части успешно отбивали все атаки японских армий. У сражения было несколько фаз, но все они были связанными лишь с небольшими контрнаступлениями русских сил. Бои привели к тому, что все неудачные попытки японской армии, атаковать и уничтожить позиции русских серьёзно истощили наступающие части. В результате маршал Ояма отдал приказ начать отступление от Ляояна, опасаясь контратаки русских войск. 3 сентября японцы начали отход от города. В тот же день, на два часа раньше японской армии, начал отступление и командующий русской Маньчжурской армией генерал А. Н. Куропаткин.

У сражения было несколько фаз, но все они были связанными лишь с небольшими контрнаступлениями русских сил. Бои привели к тому, что все неудачные попытки японской армии, атаковать и уничтожить позиции русских серьёзно истощили наступающие части. В результате маршал Ояма отдал приказ начать отступление от Ляояна, опасаясь контратаки русских войск. 3 сентября японцы начали отход от города. В тот же день, на два часа раньше японской армии, начал отступление и командующий русской Маньчжурской армией генерал А. Н. Куропаткин.

Он получил разведданные, которые оказались дезинформацией. В них говорилось о том, что японские войска готовят обход с тыла. Через несколько дней, увидев отступление русской армии к Мукдену, японцы вернулись на позиции и заняли город Ляоян.

Битва у реки Шахэ

Чуть позже произошло ещё одно сражение. Оно не претендует на статус генерального только по той причине, что остаются неясными планы командования обеих сторон. Это битва на реке Шахэ, или Шахэйское сражение.

После неудачной попытки деблокировать Порт-Артур малыми силами, сражениями под Ляояном и на реке Шахэ, ничего знаменательного на фронте более не происходило. Шли лишь вялые перестрелки. Обе стороны приходили в себя и готовились к новым битвам.

Масштабные сражения в Русско-японской войне

20 декабря 1905 года пала крепость Порт-Артур, а сухопутные сражения, каждое из которых могло бы стать победоносным, оказались многочисленными кровавыми боями местного значения. Не было никаких успехов и на море. Всё это наводило, и до сих пор наводит на мысли о вредительстве или каких-то хитрых интригах.

Согласно одной из версий, генерал Куропаткин являлся близким другом и сподвижником С. Витте (государственный деятель состоявший на должностях от министра путей сообщения вплоть до тайного советника, член Гос. совета), который к тому моменту был отстранён от занимаемых должностей. Якобы своим мягким саботажем генерал пытался добиться того, чтобы Витте смог вернуться в большую политику, хотя бы в роли переговорщика.

Поверить в это очень сложно. На практике всё может иметь куда более простое объяснение. Русская Маньчжурская армия очень плохо снабжалась, а в организации её разведки были явные изъяны. Сражение под Ляояном привело к тому, что на исходе были не только снаряды, но и патроны. Наступление могло отодвинуть войска от баз снабжения ещё дальше. В результате преследовать японцев пришлось бы с одним холодным оружием. Поэтому генерал Куропаткин и принял решение покинуть позиции.

Сражение на реке Шахэ произошло в силу прямого приказа Николая II дать японцам серьёзную битву. Её и дали, но куда наступать дальше не знали, поскольку никакого наступления с того плацдарма в плане не было. Сам же Порт-Артур сдавали уже в тот момент, когда он потерял тактическое значение и остался совершенно без боеприпасов, превратившись в большую проблему, которая не имела решения.

Её и дали, но куда наступать дальше не знали, поскольку никакого наступления с того плацдарма в плане не было. Сам же Порт-Артур сдавали уже в тот момент, когда он потерял тактическое значение и остался совершенно без боеприпасов, превратившись в большую проблему, которая не имела решения.

События 1905 года «Кровавое воскресенье»

1905 год начался с события, которое также повлекло за собой массу конспирологических версий. Писатели создали альтернативную историю, а в ней революция 1905 года изображается в качестве диверсии, которую финансировала Япония. Это не имеет ни одного документального подтверждения. Версия возникла вовсе не в наше время. Концепцию того, что все революционеры предатели и японские шпионы, стали распространять в том же 1905 году. У власти нет большей радости, чем списать результаты своих неудач на происки врагов.

Революция 1905 года началась в результате того, что царские министры и чиновники, с попустительства, а может быть и в силу прямого приказа Николая II, расстреляли мирную манифестацию рабочих и простых людей в Санкт-Петербурге. Ещё утром 9 января 1905 года народ шёл к царю с челобитной, питая надежду на то, что царь поймёт их положение и разберётся в ситуации.

Ещё утром 9 января 1905 года народ шёл к царю с челобитной, питая надежду на то, что царь поймёт их положение и разберётся в ситуации.

А уже во второй половине того же дня, попав в кровавую бойню, в которой погибло не менее 130 человек и многие получили ранения, они начали строить баррикады, а хоругви сменились на красные знамёна. Если это сделано на японские деньги, то кто же получатель? Ведь руководители революционных партий узнали о ситуации только 6-7 января и в организации манифестации никакого участия не принимали.

Начавшаяся в январе 1905 года революция заставила всерьёз задуматься о том, что под угрозой вся система самодержавия. Тут уж не до дальних портов где-то на краю географии.

Бои не утихают

А между тем на российско-японском театре военных действий бои не утихают. В январе происходит многодневное сражение под Сандепу. Оно длится с 12 по 29 января и останавливается приказом Куропаткина. Решающее сражение происходит в феврале 1905 года. Оно вошло в историю под названием битва при Мукдене. Его фронт растянулся на 100 километров. А до него была ещё и массированная кавалерийская атака, которая серьёзно затрудняла возможность японской армии перейти в наступление. Она вошла в историю как «Набег на Инкоу».

Его фронт растянулся на 100 километров. А до него была ещё и массированная кавалерийская атака, которая серьёзно затрудняла возможность японской армии перейти в наступление. Она вошла в историю как «Набег на Инкоу».

Решающая битва при Мукдене на самом деле очень мало отличалась от всех других операций всей кампании. Она происходит чуть севернее Шахэ, примерно в том же месте, где шли сражения в октябре 1904 года. Решающая фаза сражения пришлась на 9 марта.

До этого японцам удалось довольно глубоко продвинуться на флангах русских позиций. Японская армия использовала мощную артиллерию, а её бойцы показывали незаурядную храбрость. Удерживать позиции становилось всё труднее и 10 марта русская армия оставила Мукден. Безвозвратные потери составили 90 тыс. человек. У японцев приблизительно 72 тыс.

Первая мировая война 1914 — 1918 гг: начало часть первая |

Японцы и сами называли это неуверенной победой, поскольку оправиться от таких потерь их армия сразу уже не могла. Если бы российская ставка прислала новую волну подкрепления, то японская армия оказалась бы в критической ситуации. Но этого не произошло.

Если бы российская ставка прислала новую волну подкрепления, то японская армия оказалась бы в критической ситуации. Но этого не произошло.

Битва при Мукдене до Первой мировой войны оставалась самым грандиозным и многочисленным сражением в истории русской армии. В чём-то она напоминала Бородино. Русская армия терпит поражение, но остаётся боеспособной, а противник потери восполнить уже не может.

Цусимское сражение в Русско-японской войне 1905 года

Цусимскому сражению, состоявшемуся 14-15 мая 1905 г. предшествовало нападение японского флота на Порт-Артур, где базировалась 1-ая Тихоокеанская эскадра. Российский флот насчитывал в этой гавани 44 корабля.

Японской армией были заблокированы Порт-Артур и порт Владивосток, где находились 9 морских судов старого образца. Япония заявила этим маневром превосходство над морским пространством.

С намерениями изменить ход войны на Балтике сформировали новую эскадру. Цель похода — перехват первенства на морских просторах. Эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского состояла из кораблей:

Эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского состояла из кораблей:

Эскадра насчитывала 228 орудий. В сражении принимало участие 16 170 человек.

Силы противника под командованием адмирала Того имели значительный перевес. Но не только это предопределило исход битвы. Японские корабли были надежнее защищены броней, скорострельность орудий противника втрое превышала тот же показатель российского флота.

В ночь с 13 на 14 мая 2-ая Тихоокеанская эскадра осуществила попытку пройти по Цусимскому проливу, но была замечена японцами. Крейсеры японской эскадры пытались обойти силы российского флота с тыла. Выстроив эскадру в кильватерную колонну, вице-адмирал Рожественский отдал приказ открыть огонь. Так началось одно из самых крупных морских сражений.

В бою флагман русской эскадры “Князь Суворов” был выведен из строя, сам вице-адмирал ранен. Следом за этим броненосец “Ослябя” получает пробоины и уходит на дно. Командование взял на себя контр-адмирал Небогатов, уже к вечеру русская эскадра понесла еще большие потери. Противники систематически производили торпедирование.

Противники систематически производили торпедирование.

15 мая 3 крейсера Тихоокеанской эскадры во главе с контр-адмиралом Энквиста, прорвали оборону противника и ушли в сторону Манилы. Среди этих судов был крейсер “Аврора”.

Отряд, возглавляемый Небогатовым, был окружен и вынужден сдаться. Только один крейсер “Изумруд”, вырвавшись из Цусимского пролива, сел на мель вблизи Владивостока, и был взорван командой, чтобы не достаться врагу.

Исход Цусимского сражения и его значение

Результатом Цусимского сражения стала победа Японии, выступившей против оккупации Маньчжурии армией русских. Для русской эскадры сражение стало полным разгромом. Итог сражения — подписание 23 августа 1905 г. Портсмутского мирного договора, после чего Япония почувствовала себя триумфатором.

Во Владивосток из многочисленной русской эскадры вырваться удалось всего небольшому числу моряков: 910 человек. Погибли в сражении 5 045 человек, в плен попали — 7 282, ушли в порты других стран — 2 110.

Потери русской флотилии:

Враг овладел 7 судами российского флота. Интернированы были 11 судов. Из 38 единиц флотилии остались 1 крейсер и 2 миноносца. Японцы потеряли 116 человек и 3 крейсера, 538 моряков были ранены. Очевидное превосходство сил и средств противника обусловило победу Японии в Цусимском сражении. Неподготовленность российского флота привела к его полному разгрому.

Конец Русско-японской войны и её итоги

Если посмотреть на ситуацию здраво, то вся кампания была попыткой прикрыть армией развитие экономического проекта мирной экспансии России в Маньчжурии. Однако не только простые крестьяне, но и интеллигенция не могли понять, какую выгоду можно получить и кто её получит. Вполне возможно, что идеологически можно было бы обосновать прикрытие от японцев северной части Маньчжурии или Харбина, где к тому времени было многочисленное русское население.

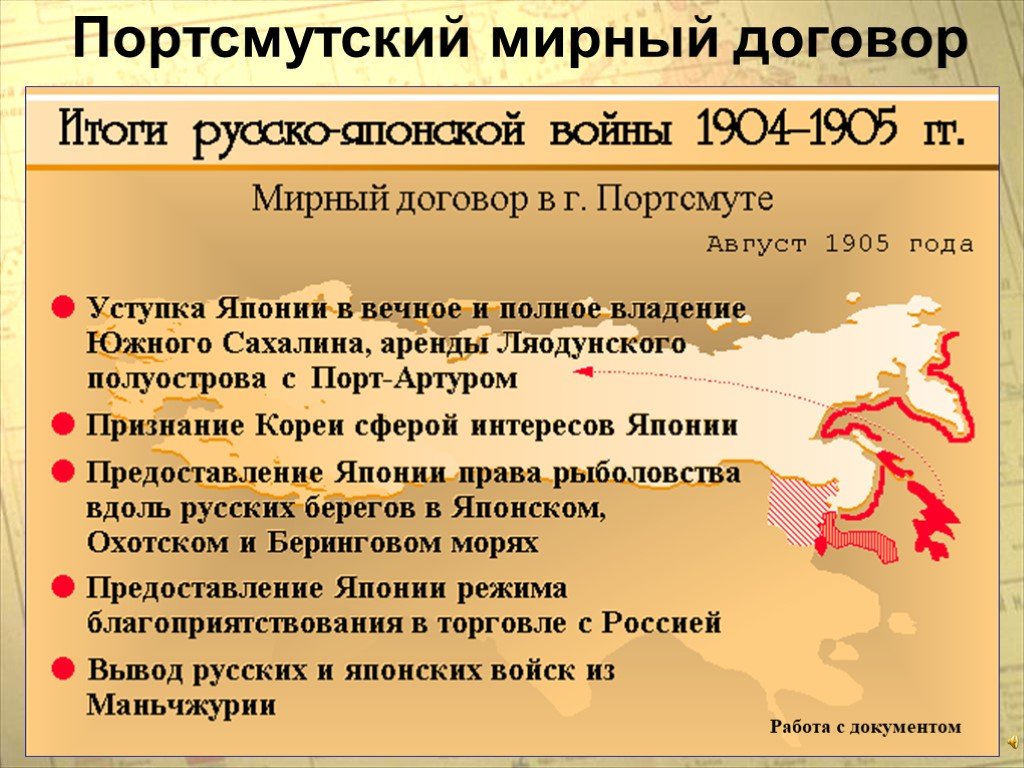

Но за какие блага погибают русские солдаты на Ляодунском полуострове было совершенно непонятно широкой общественности. А в сочетании с крайне реакционной политикой царского режима внутри страны всё это выглядело нелепым фарсом. Загнали тысячи молодых солдат и офицеров куда-то в китайскую даль и заставляют там умирать. Войну невозможно было оправдать, поэтому её решили свернуть, даже ценой бесславного Портсмутского мира, подписанного 23 августа 1905 года. Россия уступила Японии Южный Сахалин, отказалась от аренды Ляодунского полуострова и южной части системы Манчьжурских железных дорог. Вместе с тем, с большим трудом удалось подавить и революцию.

А в сочетании с крайне реакционной политикой царского режима внутри страны всё это выглядело нелепым фарсом. Загнали тысячи молодых солдат и офицеров куда-то в китайскую даль и заставляют там умирать. Войну невозможно было оправдать, поэтому её решили свернуть, даже ценой бесславного Портсмутского мира, подписанного 23 августа 1905 года. Россия уступила Японии Южный Сахалин, отказалась от аренды Ляодунского полуострова и южной части системы Манчьжурских железных дорог. Вместе с тем, с большим трудом удалось подавить и революцию.

Правда, страсти длились ещё долго. Впереди были нелепые попытки разобраться в том, почему же так бездарно проиграли. Нашли генерала Ухач-Огоровича, свалили на него развал снабжения, казнокрадство и другие диверсии, потом дали небольшой срок и на том успокоились. В 1905 году никто не знал, что впереди новая война и новая революция, последние для Российской империи.

Портсмутский мирный договор

Русско-японская война 1904-1905 гг., которая завершилась подписанием Портсмутского мирного договора 23 августа 1905 года в городе Портсмуте, США. Договор предусматривал:

Договор предусматривал:

передачу Японии территории Сахалина на юг от 50 й параллели, а также острова, прилегающие к последней,

в аренду Японии отошёл Ляодунский полуостров, Порт-Артур и Дальний,

Россия признавала Корейский полуостров находящимся под влиянием Японии,

дороги Маньчжурии могут использовать оба государства, однако, только с коммерческими целями,

согласно договору, производился обмен военнопленными.

С российской стороны для подписания договора выступили министр иностранных дел С. Ю. Витте и посол России в Японии Р. Розен. Японская часть дипломатов состояла из Комура Дзютаро и Такахира Когоро.

Условия России по Сахалину дались Вите довольно тяжело и, более того, вызвали восстания и беспорядки в Японии, поскольку многие посчитали положение страны унизительным. Изначально предполагалось, что помимо южной части Сахалина, Россия заплатит японцам контрибуцию за северную часть полуострова, однако, выполнить это требование Россия категорически отказалась. Кроме того, российскому флоту было разрешено заниматься мореплаванием в проливе Лаперуза, а японцы обязались отказаться от укрепления, перешедшего в их владения Южного Сахалина.

Кроме того, российскому флоту было разрешено заниматься мореплаванием в проливе Лаперуза, а японцы обязались отказаться от укрепления, перешедшего в их владения Южного Сахалина.

Посредником между противоборствующими сторонами на мирной конференции в Портсмуте выступали США в лице президента Теодора Рузвельта.

Окончательно потерял силу Портсмутский договор по окончании Второй мировой войны 2 сентября 1945 года, после того как Япония оказалась в числе стран, потерпевших поражение.

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

E-mail:

Пароль:

Забыли пароль?

Регистрация

Также Вы можете войти через:

Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее

теги:

русско японская война, причины русско японской войны, русско японская война 1904 1905, события русско японской войны, итоги русско японской войны

35.

Простыми

словами: николаю

2, который был за расширения в Азии, не

понравилось, что япония так много кусков

откусила от китая во время войны, поэтому

он вежливо

попросил японию отказаться от ляодунского

полуострова. Япония от такого конечно

же ошалела и начала к войне готовиться,

заодно заключив союз с Великобританией

Простыми

словами: николаю

2, который был за расширения в Азии, не

понравилось, что япония так много кусков

откусила от китая во время войны, поэтому

он вежливо

попросил японию отказаться от ляодунского

полуострова. Япония от такого конечно

же ошалела и начала к войне готовиться,

заодно заключив союз с ВеликобританиейС целью экономического проникновения в Маньчжурию в 1895 г. был учрежден Русско-китайский банк, а в следующем году началось строительство Китайско-Восточной железной дороги, проложенной через китайскую провинцию Хэйлунцзян и призванной соединить Читу с Владивостоком по кратчайшему пути. Эти мероприятия проводились в ущерб освоению слабо заселенного и экономически развитого русского Приамурского края. В 1898 г. Россия получила в аренду у Китая на 25 лет южную часть Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, где было решено создать военно-морскую базу и крепость. В 1900 г. под предлогом подавления «восстания ихэтуаней» русские войска оккупировали всю Маньчжурию.

^Простыми

словами: Россия

решила сделать ход конем совершив

несколько отвлекающих маневров:

учреждение русско-китайского банка,

строительство Китайско-Восточной

железной дороги (которая экономически

вредила району приамурья), аренда южной

части уже упомянутого ляодунского

полуострова вместе с порт-артуром (на

25 лет). После всего этого, сделав вид,

что в манчжурии (где п-ов и находится)

произошло восстание, русские захватили

весь район: (п-ов снизу — хвостик такой)

После всего этого, сделав вид,

что в манчжурии (где п-ов и находится)

произошло восстание, русские захватили

весь район: (п-ов снизу — хвостик такой)

Проведенные в 1903 году переговоры между Россией и Японией о разграничении сфер интересов в регионе не дали результатов. 24 января (5 февраля) 1904 г. японская сторона заявила о прекращении переговоров и разорвала дипломатические отношения с Российской империей, взяв курс на развязывание войны.

Итоги

Благодаря С. Ю. Витте России удалось заключить Портсмутский мир с минимальными территориальными потерями. Японии был передан Южный Сахалин и оставлен Ляодунский полуостров.

Русско-японская

война стоила странам-участницам больших

человеческих и материальных потерь.

Поражение на Дальнем Востоке подорвало

международный авторитет России и привело

к прекращению русской экспансии в Азии.

Англо-русское соглашение 1907 г., установившее

разграничение сфер интересов в Персии

(Иране), Афганистане и Тибете, фактически

означало поражение восточной политики

правительства Николая II. Япония в

результате войны утвердилась в качестве

ведущей региональной державы на Дальнем

Востоке, укрепившись в Северном Китае

и присоединив в 1910 г. Корею.

Япония в

результате войны утвердилась в качестве

ведущей региональной державы на Дальнем

Востоке, укрепившись в Северном Китае

и присоединив в 1910 г. Корею.

Русско-японская война оказала большое влияние на развитие военного искусства. Она продемонстрировала возросшее значение артиллерийского, ружейного и пулеметного огня.

Опыт войны был активно использован военно-политическим руководством Российской империи при проведении военных реформ 1905–1912 гг.

Последствием поражения в войне стало еще большее ухудшение авторитета царя среди народа. Это вылилось в Первую Русскую революцию, которая продлилась до 1907 года и ограничила власть царя через создание Государственной Думы.

[Фоторепортаж] Русско-японская война: война на китайской земле и ее тяжелые уроки, History News

(Все изображения любезно предоставлены Сюй Чжун-мао.)

В начале 20-го века, когда Китайская империя ослабла, конфликт интересов между различными державами в Китае усилился, с самой большой борьбой между Японией и Россией.

После окончания Первой китайско-японской войны (1894-1895 гг.), в которой победила Япония, возникли стратегические трения между Японией и Россией на Корейском полуострове и северо-востоке Китая. Эта напряженность усилилась в 19 году.00, когда Россия воспользовалась боксерским восстанием, чтобы взять под свой контроль северо-восточный Китай, что спровоцировало полномасштабную сухопутную и морскую войну с Японией. Обе стороны использовали новейшее оружие и военную тактику, в том числе позиционную войну, пулеметы и воздушные шары наблюдения. Русско-японская война (1904-1905 гг.), в которой также победила Япония, была фактически учениями по подготовке к Первой мировой войне, поэтому она также известна как «Нулевая мировая война».

На этой картине изображен боксерский ринг, изображающий мировоззрение европейцев и то, как они видели русско-японскую войну. Два участника стоят на своих территориях, а огромный, крепкий русский с поясом с надписью «чемпион Европы» заводит руки за спину и смотрит сверху вниз на своего противника, который едва достигает его талии. За десятилетие до русско-японской войны ежегодные военные расходы России выросли на 48%, а расходы на военно-морской флот увеличились на 100% и более; Военный министр Алексей Куропаткин даже писал царю, гарантируя легкую победу. Напротив, у тощего японца на шортах выцветшее «чемпион Азии», а его ноги колеблются между Японией и Корейским полуостровом. Он, очевидно, потратил много энергии, но все еще высоко держит голову и поднимает кулаки, бросая вызов. Китайец в правом верхнем углу даже не имеет права зайти и посмотреть матч, а может только залезть на стену и заглянуть внутрь, демонстрируя «нейтралитет», хотя Япония и Россия воюют на его земле. Учитель начальных классов делит своих учеников на две стороны, представляющие русских и японцев, воюющих, отличающихся разными головными уборами. Хотя они держат закругленные палки, чтобы не пораниться, в их юных умах это не игра, особенно для мальчиков в японских шляпах, которые сражаются очень яростно, поскольку несут гордость страны. «Японский солдат» в центре был сбит с ног, сбив двух «русских», а трое «японцев» бесстрашно бросаются на врага.

За десятилетие до русско-японской войны ежегодные военные расходы России выросли на 48%, а расходы на военно-морской флот увеличились на 100% и более; Военный министр Алексей Куропаткин даже писал царю, гарантируя легкую победу. Напротив, у тощего японца на шортах выцветшее «чемпион Азии», а его ноги колеблются между Японией и Корейским полуостровом. Он, очевидно, потратил много энергии, но все еще высоко держит голову и поднимает кулаки, бросая вызов. Китайец в правом верхнем углу даже не имеет права зайти и посмотреть матч, а может только залезть на стену и заглянуть внутрь, демонстрируя «нейтралитет», хотя Япония и Россия воюют на его земле. Учитель начальных классов делит своих учеников на две стороны, представляющие русских и японцев, воюющих, отличающихся разными головными уборами. Хотя они держат закругленные палки, чтобы не пораниться, в их юных умах это не игра, особенно для мальчиков в японских шляпах, которые сражаются очень яростно, поскольку несут гордость страны. «Японский солдат» в центре был сбит с ног, сбив двух «русских», а трое «японцев» бесстрашно бросаются на врага. Психологически такие бои происходили и на передовой, только в большем масштабе и с применением летального оружия. Эта война положила начало патриотическому воспитанию в Японии и враждебности по отношению к врагам. Пример азиатского превосходства над крупной державой

Психологически такие бои происходили и на передовой, только в большем масштабе и с применением летального оружия. Эта война положила начало патриотическому воспитанию в Японии и враждебности по отношению к врагам. Пример азиатского превосходства над крупной державой Русско-японская война оказала большое влияние на Китай. Произошло это на китайской земле, но Китай был бессилен этому помешать и понес большие человеческие потери. Такая реальность усиливала у людей чувство унижения. С другой стороны, тот факт, что маленькая азиатская страна может победить такую крупную державу, как Россия, воодушевлял китайцев. Тем более, что китайская интеллигенция хорошо знала, что успех Японии зависит не только от современной армии, но и от организации и подготовки народа к современной политике, вооруженным силам, экономике и социальной культуре, и во всем этом Китаю предстояло многое наверстать. Итак, после русско-японской войны, с беспрецедентной реформой Цинской империи и повышенной активностью среди китайских революционеров появился большой потенциал для возрождения ослабленного Китая.

Полуостров Ляодун был передан Японии во время Первой китайско-японской войны по Симоносекскому договору, заключенному в апреле 1895 года. Но протесты России, Франции и Германии вынудили японцев отказаться от притязаний на Ляодун в обмен на дополнительную возмещение в размере 30 миллионов таэлей от Китая, в то время как все остальные положения договора остались в силе. Министр иностранных дел России Алексей Лобанов-Ростовский и китайский наместник Ли Хунчжан подписали далее китайско-российский секретный договор (или договор Ли-Лобанова) в июне 189 г.6, который позволил России построить Китайско-Восточную железную дорогу через Хэйлунцзян и Цзилинь во имя совместной борьбы с Японией.

После Первой китайско-японской войны Японии удалось покончить с статусом Кореи как государства-сателлита Китая, но она не покончила с особыми привилегиями России в Корее, но в итоге подписала соглашение с Россией.

В 1897 году, после того как германский флот вошел в залив Цзяочжоу, Россия также открыто направила свой флот в Люйшунь и Далянь, якобы для того, чтобы помочь цинскому двору защитить свою землю. Впоследствии оно вынудило цинский двор подписать Конвенцию об аренде Ляодунского полуострова, или Павловское соглашение, в 189 г.8. Российский военно-морской флот затем вложил значительные средства в строительство порта в Люшуне в Порт-Артуре в качестве крупной базы для своего Тихоокеанского флота. Когда в 1900 году вспыхнуло боксерское восстание, Россия воспользовалась возможностью захватить Маньчжурию. В то же время в международной ситуации произошел интригующий сдвиг, когда различные державы поддерживали Японию в своих интересах. Этот поворот вселил в японцев большую уверенность в том, что они вступят в войну с Россией.

Впоследствии оно вынудило цинский двор подписать Конвенцию об аренде Ляодунского полуострова, или Павловское соглашение, в 189 г.8. Российский военно-морской флот затем вложил значительные средства в строительство порта в Люшуне в Порт-Артуре в качестве крупной базы для своего Тихоокеанского флота. Когда в 1900 году вспыхнуло боксерское восстание, Россия воспользовалась возможностью захватить Маньчжурию. В то же время в международной ситуации произошел интригующий сдвиг, когда различные державы поддерживали Японию в своих интересах. Этот поворот вселил в японцев большую уверенность в том, что они вступят в войну с Россией.

На рассвете 4 февраля 1904 года император Мэйдзи вызвал принца Ито Хиробуми, который был тогда президентом Тайного совета, чтобы обсудить за и против войны. Принц Ито проанализировал ситуацию и почувствовал, что условия были выгодны для Японии, в то время как Россия столкнулась с внутренней политической нестабильностью и плохо подготовленными вооруженными силами. Это подтвердило решимость императора идти войной на Россию.

Это подтвердило решимость императора идти войной на Россию.

Перед войной Япония выполнила свой десятилетний план строительства своей армии и дипломатии. Он задействовал множество шпионов для сбора разведданных и выпустил военные облигации на сумму 100 миллионов иен. Он также объявил несколько указов, касающихся военных расходов военного времени, а также организации и планирования. С конца 1903 года военные поставки отправлялись в Инчхон в Корее. Все было готово. Япония и Россия провели общенациональную мобилизацию: десятки тысяч молодых людей с запада пересекли холмистые равнины, а молодые люди с востока пересекли моря, чтобы взять в руки новое смертоносное оружие, и столкнулись друг с другом на чужой земле. в обе стороны.

После того, как Япония и Россия начали войну, успехи Японии привели к всплеску патриотизма в стране. Люди каждый день с нетерпением ждали хороших новостей с фронта. На этом снимке мирные жители с тревогой толпятся вокруг редакции газеты Chu-O в ожидании последних новостей, а газетчик на переднем плане держит стопку газет. Но международные СМИ задались вопросом, не преувеличивают ли эти «дешевые газеты» для масс фальшивые новости, поскольку The Times of Britain писала о том, что «газетные колонки полны захватывающих военных сообщений, тогда как телеграмма состоит всего из 20–30 слов». .

Но международные СМИ задались вопросом, не преувеличивают ли эти «дешевые газеты» для масс фальшивые новости, поскольку The Times of Britain писала о том, что «газетные колонки полны захватывающих военных сообщений, тогда как телеграмма состоит всего из 20–30 слов». .5 февраля 1904 года главнокомандующий Объединенным флотом маршал-адмирал маркиз Того Хейхачиро получил секретный приказ и понял, что правительство решило защищать свои интересы в Маньчжурии и Корее. Сам приказ был прост: уничтожить русский флот в Восточно-Китайском море. Чтобы овладеть морем и прикрыть десантный бой, Объединенный флот предпринял серию атак на Порт-Артур. В начале мая, чтобы прикрыть высадку японских войск на реке Ялу, японцы предприняли третью попытку блокировать Порт-Артур, успешно ограничив движение русского флота, но с большой ценой.

27 мая 1905 года в 13:49 в Цусимском проливе произошло решающее сражение между японским и русским флотами. Обе стороны прозвучали призыв к оружию практически одновременно. Чтобы воспользоваться возможностью для атаки, адмирал Того приказал своему флоту выполнить последовательный поворот, по сути, разворот на месте. Флагман, на котором он находился, подвергся шквальному огню русских, но выиграл решающие 15 минут, необходимые японцам, чтобы построиться.

Чтобы воспользоваться возможностью для атаки, адмирал Того приказал своему флоту выполнить последовательный поворот, по сути, разворот на месте. Флагман, на котором он находился, подвергся шквальному огню русских, но выиграл решающие 15 минут, необходимые японцам, чтобы построиться.

И когда японские войска все-таки заняли позиции, ситуация изменилась в одно мгновение. За 24 часа после начала боя было потоплено 22 русских корабля, семь захвачено и шесть задержано после бегства в нейтральные порты, 5000 человек погибли и 6142 взяты в плен. Напротив, японцы потеряли три торпедных катера, 700 человек были убиты или ранены. Этот день ознаменовал конец флота Российской империи и отмечался в Японии как День годовщины военно-морского флота с 1906 по 1945 г., в честь этой победы.

Русский крейсер, севший на мель в Порт-Артуре, 1904 г. 2 сентября под внезапной атакой японских войск русские корабли вышли из Порт-Артура и вступили в бой с японскими кораблями в Ляодунской бухте. Русские корабли были отброшены к Порт-Артуру, и адмирал Того Хейхачиро устроил затонувшие корабли у прохода и заложил обширную территорию морских мин, заперев русский флот в Порт-Артуре. 18 апреля Того повел японский флот к Порт-Артуру, по-видимому, чтобы атаковать русских, но на самом деле, чтобы заманить русских в район мин. Русский адмирал Степан Макаров не заметил ловушки и повел флот против врага, но его флагман был потоплен на минах, а вместе с ним и Макаров. Японцы овладели Желтым морем и смогли прикрыть высадку десанта на Корейский и Ляодунский полуострова. Клубы дыма от японского корабля, сбитого русским кораблем, 19 мая.05. Когда оба флота находились в четырех морских милях друг от друга, адмирал Того приказал японскому флоту изменить строй и выполнить разворот, чтобы сначала привлечь огонь русских. Три японских корабля были потоплены, один выведен из строя. Но как только маневр был завершен и японские корабли оказались параллельно русским, японские корабли ускорились и выпустили волну за волной полную огневую мощь, быстро нанеся тяжелые повреждения русскому линкору «Князь Суворов». Командир 2-й Тихоокеанской эскадры Зиновий Петрович Рожественский был ранен, аппаратура связи вышла из строя, оставив могучий русский флот без командира.

18 апреля Того повел японский флот к Порт-Артуру, по-видимому, чтобы атаковать русских, но на самом деле, чтобы заманить русских в район мин. Русский адмирал Степан Макаров не заметил ловушки и повел флот против врага, но его флагман был потоплен на минах, а вместе с ним и Макаров. Японцы овладели Желтым морем и смогли прикрыть высадку десанта на Корейский и Ляодунский полуострова. Клубы дыма от японского корабля, сбитого русским кораблем, 19 мая.05. Когда оба флота находились в четырех морских милях друг от друга, адмирал Того приказал японскому флоту изменить строй и выполнить разворот, чтобы сначала привлечь огонь русских. Три японских корабля были потоплены, один выведен из строя. Но как только маневр был завершен и японские корабли оказались параллельно русским, японские корабли ускорились и выпустили волну за волной полную огневую мощь, быстро нанеся тяжелые повреждения русскому линкору «Князь Суворов». Командир 2-й Тихоокеанской эскадры Зиновий Петрович Рожественский был ранен, аппаратура связи вышла из строя, оставив могучий русский флот без командира. Японский корабль держит русский флот в безвыходном положении, 19 мая.05. После нескольких первых атак японцы сосредоточили огневую мощь бронебойных снарядов на трех головных броненосцах «Князь Суворов», «Ослябя» и «Бородино». Раненого командира Зиновия Рожественского и других офицеров срочно перевели на эсминец «Буйний». Впоследствии убийственно меткий японский флот выискивал цели, а русские катера топили один за другим. Около 19:00 «Князь Суворов» был окончательно потоплен двумя торпедами. В 9:45 13 апреля 1904 года флагманский корабль русского адмирала Степана Макарова был потоплен на японском подводном минном поле. Владимир Семенов, капитан броненосца «Полтава», вспоминал о мощном взрыве: «Я слышал не менее трех взрывов… На флагмане взлетело почти все — мехи, штабели, мачты, подъемники, даже главные башни и мостик». С Макаровым был великий князь Кирилл Владимирович. Как ближайший к Макарову выживший, он вспоминал, что Макаров в момент взрыва командовал мостиком, но единственной вещью, спасенной впоследствии, была его куртка.

Японский корабль держит русский флот в безвыходном положении, 19 мая.05. После нескольких первых атак японцы сосредоточили огневую мощь бронебойных снарядов на трех головных броненосцах «Князь Суворов», «Ослябя» и «Бородино». Раненого командира Зиновия Рожественского и других офицеров срочно перевели на эсминец «Буйний». Впоследствии убийственно меткий японский флот выискивал цели, а русские катера топили один за другим. Около 19:00 «Князь Суворов» был окончательно потоплен двумя торпедами. В 9:45 13 апреля 1904 года флагманский корабль русского адмирала Степана Макарова был потоплен на японском подводном минном поле. Владимир Семенов, капитан броненосца «Полтава», вспоминал о мощном взрыве: «Я слышал не менее трех взрывов… На флагмане взлетело почти все — мехи, штабели, мачты, подъемники, даже главные башни и мостик». С Макаровым был великий князь Кирилл Владимирович. Как ближайший к Макарову выживший, он вспоминал, что Макаров в момент взрыва командовал мостиком, но единственной вещью, спасенной впоследствии, была его куртка. После инцидента скорбящие матросы оплакивали потерю ценного командира, а не трусливых королевских особ, на что командир крейсера «Баян» ответил: «Золото всегда тонет на дне океана, плавает только конский навоз». Цусима , флагман адмирала Зиновия Рожественского, был потоплен, а раненый адмирал был переведен на эсминец « Бедовий» только для того, чтобы столкнуться с японскими эсминцами « Сазанами» и « Кагеро» . На снимке японский лейтенант Цукамото Кацукума удивленно протягивает руку, обнаружив русского командира на борту «Бедового», и русские, останавливающие японцев от атаки. Рожественский лежит неподвижный и раненый, поддерживая себя из последних сил, давя на рану. Командир Сазанами, лейтенант-коммандер Айба Цунэдзо, был обеспокоен тем, что две ночи назад не участвовал в крупном сражении. Ему показалось странным, что «бедовий» сообщил о потерях на борту, хотя после предыдущего сражения их не было, и заставил своих людей провести расследование только для того, чтобы заслужить доверие, обнаружив вражеского командира.

После инцидента скорбящие матросы оплакивали потерю ценного командира, а не трусливых королевских особ, на что командир крейсера «Баян» ответил: «Золото всегда тонет на дне океана, плавает только конский навоз». Цусима , флагман адмирала Зиновия Рожественского, был потоплен, а раненый адмирал был переведен на эсминец « Бедовий» только для того, чтобы столкнуться с японскими эсминцами « Сазанами» и « Кагеро» . На снимке японский лейтенант Цукамото Кацукума удивленно протягивает руку, обнаружив русского командира на борту «Бедового», и русские, останавливающие японцев от атаки. Рожественский лежит неподвижный и раненый, поддерживая себя из последних сил, давя на рану. Командир Сазанами, лейтенант-коммандер Айба Цунэдзо, был обеспокоен тем, что две ночи назад не участвовал в крупном сражении. Ему показалось странным, что «бедовий» сообщил о потерях на борту, хотя после предыдущего сражения их не было, и заставил своих людей провести расследование только для того, чтобы заслужить доверие, обнаружив вражеского командира.

Однако на суше японцы понесли более тяжелые потери. 3-я японская армия под командованием генерала Ноги Марэсукэ была готова атаковать Порт-Артур. К июлю 1904 года они захватили ключевые точки вокруг Порт-Артура, который был защищен от японских бомбардировок 19-километровыми укреплениями и бетонно-стальными батареями, возвышавшимися над пересеченной холмистой местностью, а также примерно 350 мощными орудиями.

Японцы предприняли многочисленные атаки, и 2 января 1905 года генерал-лейтенант Анатолий Стессель сдался Ноги. Порт-Артур был потерян. Япония мобилизовала в этой битве в общей сложности 130 000 солдат; 15 400 человек были убиты и 44 000 ранены.

После падения Порт-Артура наземная битва повернулась к российскому командному центру на Дальнем Востоке: Мукдену. На тот момент у русских было 380 000 солдат, 28 000 кавалеристов, 30 000 гренадеров и 1300 пушек, а у японцев было 200 000 солдат, 150 000 гренадеров, инженеров и различных войск и 1100 пушек. Это последнее сражение началось в конце февраля 1905 года на фронте протяженностью более 100 километров. Примерно после 20 дней боев моральный дух русских войск упал, и они прорвались и отступили к Харбину. Обе стороны мобилизовали около 600 000 солдат, при этом японцы потеряли более 40 000 человек и

Примерно после 20 дней боев моральный дух русских войск упал, и они прорвались и отступили к Харбину. Обе стороны мобилизовали около 600 000 солдат, при этом японцы потеряли более 40 000 человек и

для россиян. Японцы выиграли это сражение, положившее конец сухопутной войне.

В марте 1904 года 1-я японская армия высадилась в Чиннампо (современный Нампо) в Корее. На снимке транспортное судно, выгружающее японские войска на берег.После того, как русская армия заняла северо-восток Китая в 1900 году, Россия начала ремонтировать военные крепости, готовясь к длительной оккупации. Япония была обеспокоена тем, что завершение строительства Сибирской железной дороги помешает ее собственным планам расширения на север, и решила быстро начать войну против России. 19 февраля04.04 Япония официально разорвала дипломатические отношения с Россией, задержав российские корабли в Инчхоне и предприняв внезапную атаку на российский флот в Порт-Артуре, после чего обе страны объявили войну.

Япония бросилась в войну, назначив принца Ояма Ивао и виконта Кодама Гентаро верховным главнокомандующим и начальником генерального штаба Маньчжурской армии, а маркиза Того Хейхачиро — главнокомандующим Объединенным флотом.

На суше 300-тысячное японское войско было разделено на четыре части. Первую армию под командованием графа Тамемото Куроки высадили в Чиннампо, к юго-западу от Пхеньяна, под прикрытием Объединенного флота. 900:36 19 000 русских солдат в восточной Маньчжурии вокруг Цзюляньчэна (к северо-востоку от нынешнего Даньдуна) попытались остановить продвижение японцев на север. В мае 1-я японская армия начала наступление через реку Ялу на Цзюляньчэн. Русские отступили, а японцы взяли Фэнхуанчэн (ныне Фэнчэн, Ляонин) и Куандянь и быстро продвинулись к Мукдену, центру русской армии на Дальнем Востоке. Первый Сибирский армейский корпус России в южной Маньчжурии двинулся на юг, чтобы освободить Порт-Артур, но потерпел поражение от 2-й дивизии Императорской японской армии в битве при Те-ли-су (ныне Вафандянь). Японская 10-я отдельная бригада высадилась в Дагушане на полуострове Ляонин для поддержки Первой и Второй армий. В следующем месяце она расширилась и сформировала Четвертую армию, которая взяла Сымучэн и Хайчэн.

На суше 300-тысячное японское войско было разделено на четыре части. Первую армию под командованием графа Тамемото Куроки высадили в Чиннампо, к юго-западу от Пхеньяна, под прикрытием Объединенного флота. 900:36 19 000 русских солдат в восточной Маньчжурии вокруг Цзюляньчэна (к северо-востоку от нынешнего Даньдуна) попытались остановить продвижение японцев на север. В мае 1-я японская армия начала наступление через реку Ялу на Цзюляньчэн. Русские отступили, а японцы взяли Фэнхуанчэн (ныне Фэнчэн, Ляонин) и Куандянь и быстро продвинулись к Мукдену, центру русской армии на Дальнем Востоке. Первый Сибирский армейский корпус России в южной Маньчжурии двинулся на юг, чтобы освободить Порт-Артур, но потерпел поражение от 2-й дивизии Императорской японской армии в битве при Те-ли-су (ныне Вафандянь). Японская 10-я отдельная бригада высадилась в Дагушане на полуострове Ляонин для поддержки Первой и Второй армий. В следующем месяце она расширилась и сформировала Четвертую армию, которая взяла Сымучэн и Хайчэн. К августу Первая, Вторая и Четвертая армии окружили Ляоян. Дым от жилых домов после бомбардировки Порт-Артура Третьей японской армией, 19 августа.04. После того, как японцы захватили Порт-Артур в 1894 году во время Первой китайско-японской войны, они убили невинных гражданских лиц в Порт-Артуре; теперь, десятилетие спустя, люди снова стали жертвами японских бомбардировок. Что касается русских, то, получив в 1898 году в аренду Порт-Артур и Далянь, они построили мощные укрепления в Люйшуне и более 20 бетонных постоянных батарей вдоль 50 ли вокруг Люшунькоу, для чего ежедневно мобилизовали около 60 000 китайских рабочих. В Порт-Артуре находилось около 4200 русских войск, впоследствии туда было переброшено около 11000 военнослужащих Тихоокеанского флота, а также 646 пушек и 62 пулемета. 3-я японская армия, включая 1-ю и 10-ю дивизии и три артиллерийских полка, а также 9-ю дивизию и специальный отряд, насчитывала около 57 000 человек. 7 августа японцы начали бомбардировку территории города и русского флота в Порт-Артуре.

К августу Первая, Вторая и Четвертая армии окружили Ляоян. Дым от жилых домов после бомбардировки Порт-Артура Третьей японской армией, 19 августа.04. После того, как японцы захватили Порт-Артур в 1894 году во время Первой китайско-японской войны, они убили невинных гражданских лиц в Порт-Артуре; теперь, десятилетие спустя, люди снова стали жертвами японских бомбардировок. Что касается русских, то, получив в 1898 году в аренду Порт-Артур и Далянь, они построили мощные укрепления в Люйшуне и более 20 бетонных постоянных батарей вдоль 50 ли вокруг Люшунькоу, для чего ежедневно мобилизовали около 60 000 китайских рабочих. В Порт-Артуре находилось около 4200 русских войск, впоследствии туда было переброшено около 11000 военнослужащих Тихоокеанского флота, а также 646 пушек и 62 пулемета. 3-я японская армия, включая 1-ю и 10-ю дивизии и три артиллерийских полка, а также 9-ю дивизию и специальный отряд, насчитывала около 57 000 человек. 7 августа японцы начали бомбардировку территории города и русского флота в Порт-Артуре. Во время войны Япония и Россия принуждали китайских гражданских лиц к каторжным работам. Группа, перевозившая мертвые тела, была одним из примеров. Здесь тело японского солдата, обернутое только белой тканью, четверо китайцев несут обратно в город для захоронения. Однако, если тел для захоронения было слишком много, их кремировали. В битве при Цзиньчжоу обе стороны понесли тяжелые потери, повсюду были тела. Японцы заставили китайцев выйти за город, чтобы вывезти тела. По словам отца и сына, входивших в группу, все тела были брошены в канаву на северо-западе города и сожжены. Десятки машин использовались для перевозки примерно 15–16 тел в каждой, и эти машины работали без остановок около пяти дней. 19 августа.04: Густой черный дым поднимается после мощного взрыва, когда японцы нанесли удар по российскому складу боеприпасов в Порт-Артуре. 19 августа японцы атаковали Порт-Артур при поддержке 300 орудий. Первая дивизия сформировала правое крыло, атакующее западные высокогорья, такие как гора Дадинцзы и холм 203, в то время как девятая дивизия атаковала батарею Суншушань (Холм сосны) и северную батарею Лунъянь; 11-я дивизия сформировала левое крыло, атакующее северную батарею Цзигуаньшань (Кокскомб-Хилл) и восточную батарею Луншань (Драконий холм).

Во время войны Япония и Россия принуждали китайских гражданских лиц к каторжным работам. Группа, перевозившая мертвые тела, была одним из примеров. Здесь тело японского солдата, обернутое только белой тканью, четверо китайцев несут обратно в город для захоронения. Однако, если тел для захоронения было слишком много, их кремировали. В битве при Цзиньчжоу обе стороны понесли тяжелые потери, повсюду были тела. Японцы заставили китайцев выйти за город, чтобы вывезти тела. По словам отца и сына, входивших в группу, все тела были брошены в канаву на северо-западе города и сожжены. Десятки машин использовались для перевозки примерно 15–16 тел в каждой, и эти машины работали без остановок около пяти дней. 19 августа.04: Густой черный дым поднимается после мощного взрыва, когда японцы нанесли удар по российскому складу боеприпасов в Порт-Артуре. 19 августа японцы атаковали Порт-Артур при поддержке 300 орудий. Первая дивизия сформировала правое крыло, атакующее западные высокогорья, такие как гора Дадинцзы и холм 203, в то время как девятая дивизия атаковала батарею Суншушань (Холм сосны) и северную батарею Лунъянь; 11-я дивизия сформировала левое крыло, атакующее северную батарею Цзигуаньшань (Кокскомб-Хилл) и восточную батарею Луншань (Драконий холм). Бои были ожесточенными, японцы наполняли воздух криками, бросаясь на тяжелую русскую артиллерию. Японцы потеряли 15 000 человек, около четверти Третьей армии, но не смогли взять этот район. Батарея Эрлонгшан (Холм Двойного Дракона) в руинах после захвата японцами, 19 декабря.04. Тела японских солдат, убитых русскими пулеметами при штурме холма 203, нагроможденного русскими, 1904 год. Хотя японцы в конечном итоге победили, травмы их солдат, бросающихся навстречу летящим пулям, оставили неизгладимый след в жизни японцев. В то время как правые японцы прославляли русско-японскую войну и графа Марэсукэ Ноги, антивоенные писатели использовали трагические жертвы невинных, заблудших молодых японцев для критики бед милитаризма. В послевоенном японском антивоенном фильме «Война и мир» (《战争与和平》) была показана трагическая история молодого человека с блестящим будущим, отправленного на фронт — сцены русско-японской войны были печальны даже для победоносные японские войска. Фото российской 23-й артиллерийской бригады перед уходом на Дальний Восток в качестве дивизии обеспечения, 1904.

Бои были ожесточенными, японцы наполняли воздух криками, бросаясь на тяжелую русскую артиллерию. Японцы потеряли 15 000 человек, около четверти Третьей армии, но не смогли взять этот район. Батарея Эрлонгшан (Холм Двойного Дракона) в руинах после захвата японцами, 19 декабря.04. Тела японских солдат, убитых русскими пулеметами при штурме холма 203, нагроможденного русскими, 1904 год. Хотя японцы в конечном итоге победили, травмы их солдат, бросающихся навстречу летящим пулям, оставили неизгладимый след в жизни японцев. В то время как правые японцы прославляли русско-японскую войну и графа Марэсукэ Ноги, антивоенные писатели использовали трагические жертвы невинных, заблудших молодых японцев для критики бед милитаризма. В послевоенном японском антивоенном фильме «Война и мир» (《战争与和平》) была показана трагическая история молодого человека с блестящим будущим, отправленного на фронт — сцены русско-японской войны были печальны даже для победоносные японские войска. Фото российской 23-й артиллерийской бригады перед уходом на Дальний Восток в качестве дивизии обеспечения, 1904. Осенью того же года русские войска в Маньчжурии увеличились примерно до 210 000 человек при 758 пушках; японцы насчитывали около 170 000 солдат с 648 пушками. Имея численное превосходство, русские начали останавливаться, а затем обращать вспять свое предыдущее отступление. Однако японцы были более настроены на победу. В октябре обе армии встретились в тупике у Шахе. В начале 1905 года 3-я японская армия взяла Порт-Артур, и 100-тысячная армия повернула к Шахе, доведя сухопутную войну до последней фазы. Группа русских войск сдается японцам, 1905. В начале марта японцы начали общее наступление на Мукден. Третья армия взяла Синьминь, а русские отступили от Хуайрена. Вскоре после этого японцы взяли Фушунь, отрезали русским путь на север и атаковали Мукден. Русские потерпели тяжелое поражение и отступили на свою базу в Супингае (ныне Сипин), в 175 км к северу от Мукдена. В этом столкновении под Мукденом русские потеряли 90 000 человек, а японцы — 70 000 человек. Обе стороны сражались до тех пор, пока они не были слишком истощены, чтобы продолжать.

Осенью того же года русские войска в Маньчжурии увеличились примерно до 210 000 человек при 758 пушках; японцы насчитывали около 170 000 солдат с 648 пушками. Имея численное превосходство, русские начали останавливаться, а затем обращать вспять свое предыдущее отступление. Однако японцы были более настроены на победу. В октябре обе армии встретились в тупике у Шахе. В начале 1905 года 3-я японская армия взяла Порт-Артур, и 100-тысячная армия повернула к Шахе, доведя сухопутную войну до последней фазы. Группа русских войск сдается японцам, 1905. В начале марта японцы начали общее наступление на Мукден. Третья армия взяла Синьминь, а русские отступили от Хуайрена. Вскоре после этого японцы взяли Фушунь, отрезали русским путь на север и атаковали Мукден. Русские потерпели тяжелое поражение и отступили на свою базу в Супингае (ныне Сипин), в 175 км к северу от Мукдена. В этом столкновении под Мукденом русские потеряли 90 000 человек, а японцы — 70 000 человек. Обе стороны сражались до тех пор, пока они не были слишком истощены, чтобы продолжать. Укрепления в Порт-Артуре были сильны, и с географическим положением, благоприятствующим обороне, японцы заплатили высокую цену, когда они атаковали. На фотографии несколько японских солдат, которым удалось пройти мимо орудий и пушек и добраться до проволочного заграждения под батареей, достают свои кусачки и топоры, чтобы попытаться прорваться, но русские не прекращают обстрел. Пушки и пули падают среди тех, кто впереди, отбрасывая японцев в воздух и на колючую проволоку. Но, несмотря на большие потери, японские войска продолжают нестись вперед с невообразимым для русских бесстрашием. Один русский командир вспоминал: «После того как был дан сигнал, пришла новая волна. Они больше не выглядели людьми, а были похожи на бешеных зверей. Наша стрельба не возымела действия, так как человеческая волна продолжала катиться вперед». 19 июля05, Масаясу Коидзуми, представляющий японский экспедиционный корпус, атаковавший Сахалин, с русским генералом Михаилом Николаевичем Ляпуновым в церкви. Во время русско-японской войны японцы отправили войска для нападения на Сахалин и планировали оккупировать весь остров.

Укрепления в Порт-Артуре были сильны, и с географическим положением, благоприятствующим обороне, японцы заплатили высокую цену, когда они атаковали. На фотографии несколько японских солдат, которым удалось пройти мимо орудий и пушек и добраться до проволочного заграждения под батареей, достают свои кусачки и топоры, чтобы попытаться прорваться, но русские не прекращают обстрел. Пушки и пули падают среди тех, кто впереди, отбрасывая японцев в воздух и на колючую проволоку. Но, несмотря на большие потери, японские войска продолжают нестись вперед с невообразимым для русских бесстрашием. Один русский командир вспоминал: «После того как был дан сигнал, пришла новая волна. Они больше не выглядели людьми, а были похожи на бешеных зверей. Наша стрельба не возымела действия, так как человеческая волна продолжала катиться вперед». 19 июля05, Масаясу Коидзуми, представляющий японский экспедиционный корпус, атаковавший Сахалин, с русским генералом Михаилом Николаевичем Ляпуновым в церкви. Во время русско-японской войны японцы отправили войска для нападения на Сахалин и планировали оккупировать весь остров. По договору, заключенному после войны, Россия уступила Японии южную половину Сахалина с 50-й параллелью северной широты в качестве пограничной линии. Битва между Японией и Россией, но пробуждение для Китая

По договору, заключенному после войны, Россия уступила Японии южную половину Сахалина с 50-й параллелью северной широты в качестве пограничной линии. Битва между Японией и Россией, но пробуждение для Китая После битвы при Мукдене Япония и Россия были вынуждены начать мирные переговоры. Финансы Японии были в плохом состоянии, и она не могла позволить себе расходы на призыв и военные поставки. Со стороны России она имела преимущество в численности войск, но после ее поражения в Порт-Артуре вспыхнули внутренние революции и беспорядки. Что касается других держав, то окончание войны тоже было бы хорошо.

5 сентября 1905 года на Портсмутской военно-морской верфи был подписан Портсмутский договор. В договоре Россия признала за Японией права «руководства, защиты и контроля» над Кореей, передала Японии аренду Ляодунского полуострова и права на Южно-Маньчжурскую железную дорогу, уступила Японии южную часть острова Сахалин, признала Права Японии на рыболовство у берегов русских владений на Дальнем Востоке. Японское и российское правительства ратифицировали договор 10 и 14 октября 19 г.05, а обмен документами состоялся 25 октября в Вашингтоне, что официально положило конец русско-японской войне.

Японское и российское правительства ратифицировали договор 10 и 14 октября 19 г.05, а обмен документами состоялся 25 октября в Вашингтоне, что официально положило конец русско-японской войне.

Однако обмен благами между Японией и Россией был на самом деле кровью и слезами китайского народа. Хотя эта война велась между Японией и Россией, она велась на северо-востоке Китая из-за особых привилегий в этом регионе и в Корее. Многие китайцы на северо-востоке были убиты или ранены и остались без крова в ходе боевых действий. Их страна и их дома были разрушены, и они слишком хорошо знали беспомощное чувство, что их жизнь отдана на милость других.

5 сентября 1905 г., с тяжелыми поражениями русской армии и флота, Япония достигла своего предела и не стремилась продолжать боевые действия. Под председательством президента США Теодора Рузвельта в качестве модератора прошли переговоры между министром иностранных дел Японии Комура Дзютаро и графом Сергеем Юльевичем Витте как полномочным представителем при российском императоре. В конечном итоге Портсмутский договор был подписан в Портсмуте, США. Основными пунктами были признание Россией Корейского полуострова в сфере влияния Японии, при этом южная часть острова Сахалин отходила к Японии. Права аренды и все общественные владения в Порт-Артуре, Даляне и прилегающих землях и водах перешли к Японии. Переговоры касались китайской земли, но Япония и Россия проигнорировали протесты цинского двора и впоследствии даже подписали несколько секретных договоров о распределении интересов в Китае. Китайские патрули в китайском лагере не могут остановить врага и могут только присоединиться к японцам и Русские войска, 1905. Цинские солдаты на фото все еще носят традиционную форму и поднимают знамёна. По сравнению с японцами и русскими, особенно с модернизированными японскими войсками, они как бы застряли в древности, в плане оснащения и внешнего вида. За десять лет, прошедших после Первой китайско-японской войны 1895 года, Япония стала намного могущественнее. Поражение России потрясло мир, а Китай так и не смог оправиться от поражения в войне.

В конечном итоге Портсмутский договор был подписан в Портсмуте, США. Основными пунктами были признание Россией Корейского полуострова в сфере влияния Японии, при этом южная часть острова Сахалин отходила к Японии. Права аренды и все общественные владения в Порт-Артуре, Даляне и прилегающих землях и водах перешли к Японии. Переговоры касались китайской земли, но Япония и Россия проигнорировали протесты цинского двора и впоследствии даже подписали несколько секретных договоров о распределении интересов в Китае. Китайские патрули в китайском лагере не могут остановить врага и могут только присоединиться к японцам и Русские войска, 1905. Цинские солдаты на фото все еще носят традиционную форму и поднимают знамёна. По сравнению с японцами и русскими, особенно с модернизированными японскими войсками, они как бы застряли в древности, в плане оснащения и внешнего вида. За десять лет, прошедших после Первой китайско-японской войны 1895 года, Япония стала намного могущественнее. Поражение России потрясло мир, а Китай так и не смог оправиться от поражения в войне. Некомпетентному цинскому двору не хватило знаний и решимости реформироваться. От Стодневной реформы под руководством чиновников Кан Ювэя и Лян Цичао до Боксерского восстания дела пошли под откос, и Китай не смог выпутаться. Интеллектуалы того времени потеряли всякую надежду на цинский двор. После окончания русско-японской войны Сунь Ятсен основал Тонмэнхуэй в Токио, и китайские студенты стекались в Японию, чтобы присоединиться к нему. Вначале в Tongmenghui было более 300 членов; это число выросло до более чем 10 000 менее чем за год. Их революционные усилия добились больших успехов, породив новую волну в истории. Китайский генерал и войска во время русско-японской войны. В то время самым высокопоставленным чиновником, защищавшим северо-восточный Китай, был Цзэн Ци, имевший звание генерала Шэнцзин (ныне Шэньян). Позже это звание было упразднено и заменено постом губернатора Северо-Восточных провинций. Однако в подписи к фотографии он упоминается как «Генерал Ма», а на стандартном изображении написано «Ли».

Некомпетентному цинскому двору не хватило знаний и решимости реформироваться. От Стодневной реформы под руководством чиновников Кан Ювэя и Лян Цичао до Боксерского восстания дела пошли под откос, и Китай не смог выпутаться. Интеллектуалы того времени потеряли всякую надежду на цинский двор. После окончания русско-японской войны Сунь Ятсен основал Тонмэнхуэй в Токио, и китайские студенты стекались в Японию, чтобы присоединиться к нему. Вначале в Tongmenghui было более 300 членов; это число выросло до более чем 10 000 менее чем за год. Их революционные усилия добились больших успехов, породив новую волну в истории. Китайский генерал и войска во время русско-японской войны. В то время самым высокопоставленным чиновником, защищавшим северо-восточный Китай, был Цзэн Ци, имевший звание генерала Шэнцзин (ныне Шэньян). Позже это звание было упразднено и заменено постом губернатора Северо-Восточных провинций. Однако в подписи к фотографии он упоминается как «Генерал Ма», а на стандартном изображении написано «Ли». Возможно, ошибка была допущена из-за того, что репортер не был знаком с Китаем. Есть еще одна интересная причина: поскольку Россия воспользовалась боксерским восстанием, чтобы захватить северо-восточный Китай, Цзэн Ци хотел заключить мир с Евгением Ивановичем Алексеевым, наместником Дальнего Востока России, но не осмелился явиться лично. Мелкий чиновник Ма Чжунцзюнь вызвался быть представителем и держался во время переговоров, вызвав восхищение русских, которые согласились остановить их продвижение и позволить китайскому правительству поддерживать местный порядок. Ма Чжунцзюнь получил повышение и стал известен как «Даотай» Ма (马道台, старый официальный титул). «Генерал Ма» здесь мог быть журналистом, принявшим Ма за Цзэн Ци. 19 июля.05, чтобы спасти ужасную ситуацию, цинское правительство направило пятерых чиновников — герцога Зайзе, заместителя министра доходов Дай Хунци, заместителя военного министра Сюй Шичана, губернатора провинции Хунань Дуань Фана и помощника великого советника по праву на торговлю.

Возможно, ошибка была допущена из-за того, что репортер не был знаком с Китаем. Есть еще одна интересная причина: поскольку Россия воспользовалась боксерским восстанием, чтобы захватить северо-восточный Китай, Цзэн Ци хотел заключить мир с Евгением Ивановичем Алексеевым, наместником Дальнего Востока России, но не осмелился явиться лично. Мелкий чиновник Ма Чжунцзюнь вызвался быть представителем и держался во время переговоров, вызвав восхищение русских, которые согласились остановить их продвижение и позволить китайскому правительству поддерживать местный порядок. Ма Чжунцзюнь получил повышение и стал известен как «Даотай» Ма (马道台, старый официальный титул). «Генерал Ма» здесь мог быть журналистом, принявшим Ма за Цзэн Ци. 19 июля.05, чтобы спасти ужасную ситуацию, цинское правительство направило пятерых чиновников — герцога Зайзе, заместителя министра доходов Дай Хунци, заместителя военного министра Сюй Шичана, губернатора провинции Хунань Дуань Фана и помощника великого советника по праву на торговлю. Шао Ин — посетить другие страны, чтобы узнать больше об их политических системах. Однако поездка была отложена из-за нападения революционера У Юэ. Шао Ин был ранен в результате нападения, а Сюй Шичан впоследствии был назначен министром полиции; их заменили комиссар провинции Шаньдун Шан Цихэн и префект Шуньтянь Ли Шэндуо. Дай Хунци и Дуань Фан отправились 2 декабря в США, Германию и Австрию. 11 декабря Zaize, Shang Qiheng и Li Shengduo уехали в Японию, Великобританию, Францию и Бельгию. Они вернулись в следующем году, и 1 сентября 1906, правительство Цин объявило о подготовке к принятию конституции. На снимке Заизе и его делегация во Франции.

Шао Ин — посетить другие страны, чтобы узнать больше об их политических системах. Однако поездка была отложена из-за нападения революционера У Юэ. Шао Ин был ранен в результате нападения, а Сюй Шичан впоследствии был назначен министром полиции; их заменили комиссар провинции Шаньдун Шан Цихэн и префект Шуньтянь Ли Шэндуо. Дай Хунци и Дуань Фан отправились 2 декабря в США, Германию и Австрию. 11 декабря Zaize, Shang Qiheng и Li Shengduo уехали в Японию, Великобританию, Францию и Бельгию. Они вернулись в следующем году, и 1 сентября 1906, правительство Цин объявило о подготовке к принятию конституции. На снимке Заизе и его делегация во Франции. Но в то время как статус Китая упал на самое дно после этой войны, среди китайской интеллигенции произошло общее пробуждение. Было глубокое ощущение, что Китаю нужно многое улучшить в своей политике, вооруженных силах, экономике, обществе, а также в образовании и культуре, чтобы модернизироваться. Старая система и старый образ мышления рушились; перемены и революция стали движущей силой прогресса Китая. Ход истории нельзя было повернуть вспять, поскольку земля обрела новую жизненную силу.

Ход истории нельзя было повернуть вспять, поскольку земля обрела новую жизненную силу.

Более века спустя русско-японская война по-прежнему болезненна для китайцев. Такие исторические раны, особенно в свете нынешних сложностей в Северо-Восточной Азии, являются постоянным напоминанием народу Китая о том, что оставаться единым и укреплять страну и ее народ — это единственный способ избежать издевательств и сохранить мир во всем мире.

Связанный: [Фоторепортаж] Корейская война: первая крупномасштабная война между Китаем и США | [Фоторепортаж] Миссия Дикси во время Второй мировой войны: первый контакт между США и КПК | 75-летие окончания Второй мировой войны: Прах к славе на Китайско-бирманско-индийском театре военных действий

Хорошо просматриваемая война: кадры с русско-японского фронта, 1904-1905 гг.

Информация об экспедициях

Закрыть Просмотрите записи и документы, документирующие научные и коллекционные экспедиции, либо связанные со Смитсоновским институтом, либо в которых принимали участие исследователи Смитсоновского института. Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по географическим регионам, преимущественно представленным в записях об экспедициях.

Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по географическим регионам, преимущественно представленным в записях об экспедициях.

- Все (10647)

- Заполярье (2414)

- Азия (700)

- Европа (258)

- Африка (203)

- Австралия/Новая Зеландия (172)

- Южная Америка (159)

- Тихий океан (44)

- + Показать больше

- — Показать меньше

Информация о Смитсоновском музее и исследовательских центрах

Закрыть Просмотрите записи и документы, документирующие историю и исследования основных подразделений Смитсоновского института. Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по музею или исследовательскому центру.

- Национальный музей США (6706)

- Смитсоновский институт тропических исследований (5565)

- Все (5419)

- Национальный музей естественной истории (4242)

- Национальный зоологический парк (4162)

- Национальный музей американской истории (3327)

- Национальный музей авиации и космонавтики (2254)

- Здание Смитсоновского института (1642)

- Смитсоновский музей американского искусства (1184)

- Художественная галерея Freer (921)

- Музей и сад скульптур Хиршхорна (702)

- Смитсоновская астрофизическая обсерватория (604)

- Национальная портретная галерея (580)

- Национальный музей американских индейцев (381)

- Смитсоновский центр экологических исследований (317)

- Национальный музей африканского искусства (259)

- Купер-Хьюитт, Национальный музей дизайна (258)

- Национальный музей почты (102)

- Национальный музей афроамериканской истории и культуры (92)

- + Показать больше

- — Показать меньше

Smithsonian Records Information

Закрыть Просмотрите официальные документы, созданные в музеях, исследовательских центрах, библиотеках и архивах Смитсоновского института, которые теперь находятся в коллекциях архивов Смитсоновского института. Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по основным темам или дисциплинам.

Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по основным темам или дисциплинам.

- Все (5419)

- Музейное дело (4134)

- Арт (1064)

- История (549)

- Естествознание (408)

- Зоология (291)

- Астрономия (287)

- Выставки (242)

- Наука (172)

- Передвижные выставки (154)

- Консервация (71)

- Палеонтология (70)

- Экология (61)

- Энтомология (59)

- Биология (45)

- Женщины (38)

- Маммология (38)

- Зоология позвоночных (37)

- Ботаника (36)

- Первая и Вторая мировая война (35)

- Минералогия (34)

- Антропология (30)

- Геология (29)

- Метеорология (23)

- Военная история (20)

- Зоология беспозвоночных (20)

- Международное образование (19)

- Ихтиология (15)

- Герпетология (8)

- Телекоммуникации (6)

- Тропическая биология (2)

- + Показать больше

- — Показать меньше

Информация о секретарях Смитсоновского института

Закрыть Просмотрите записи и документы секретарей Смитсоновского института с 1846 года по сегодняшний день. Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по лицам, занимавшим этот пост.

Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по лицам, занимавшим этот пост.

- Все (2921)

- Джозеф Генри (1059)

- Александр Ветмор (466)

- Спенсер Фуллертон Бэрд (393)

- Сидни Диллон Рипли (368)

- Чарльз Д. Уолкотт (267)

- С. П. Лэнгли (228)

- Леонард Кармайкл (219)

- К. Г. Эббот (200)

- Айра Майкл Хейман (93)

- Роберт Маккормик Адамс (56)

- Лоуренс М. Смолл (53)

- Г. Уэйн Клаф (36)

- + Показать больше

- — Показать меньше

Информация о личных документах

Закрыть Просмотрите документы и специальные коллекции, созданные учреждениями и лицами, которые внесли свой вклад и сотрудничали со Смитсоновским институтом. Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по основным темам и дисциплинам.

- Все (1846)

- Аэронавтика (264)

- Ботаника (219)

- Энтомология (164)

- Маммология (159)

- Палеонтология (131)

- Музейное дело (113)

- Геология (99)

- Зоология (97)

- История (76)

- Естествознание (62)

- Астрономия (41)

- Наука (37)

- Зоология беспозвоночных (37)

- Биология (35)

- Ихтиология (33)

- Арт (31)

- Метеорология (26)

- Герпетология (25)

- Минералогия (16)

- Антропология (16)

- Экология (13)

- Женские исследования (10)

- Зоология позвоночных (9)

- Первая и Вторая мировая война (7)

- Консервация (6)

- Тропическая биология (5)

- Выставки (5)

- + Показать больше

- — Показать меньше

Информация о профессиональных обществах

Закрыть Просмотрите записи профессиональных обществ, тесно связанных со Смитсоновским институтом, которые занимаются научными исследованиями и музейными исследованиями. Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по основным темам и дисциплинам.

Предустановленные фильтры помогают сузить поиск по основным темам и дисциплинам.

- Все (472)

- История (54)

- Наука (41)

- Биология (38)

- Музейное дело (35)

- Естествознание (34)

- Зоология (27)

- Международное образование (24)

- Герпетология (24)

- Зоология позвоночных (23)

- Консервация материалов (17)

- Маммология (17)

- Ихтиология (15)

- Палеонтология (12)

- Консервация (12)

- Энтомология (11)

- Морская биология (9)

- Экология (5)

- Ботаника (5)

- Геология (3)

- Минералогия (1)

- Метеорология (1)

- Зоология беспозвоночных (1)

- + Показать больше

- — Показать меньше

Информация о устных историях

Закрыть Просматривайте коллекции устных и видеоисторий, содержащие интервью с нынешними и вышедшими на пенсию сотрудниками Смитсоновского института, а также другими людьми, внесшими значительный вклад в развитие Института.