в чем состояли, сущность, методы и последствия

Содержание:

- Что такое опричнина Ивана Грозного

- В чем заключается специфика опричнины

- Причины введения, сущность явления

- Основные события опричнины и развал системы

- Итоги опричнины

Содержание

- Что такое опричнина Ивана Грозного

- В чем заключается специфика опричнины

- Причины введения, сущность явления

- Основные события опричнины и развал системы

- Итоги опричнины

Что такое опричнина Ивана Грозного

Определение

Опричнина — в Русском государстве 1565—1572 годов личный удел царя Ивана Грозного, особая государственная территория, с войском и государственным аппаратом, доходы с которой поступали в государственную казну.

Опричнина сыграла ключевую роль в политической деятельности Ивана Грозного. Построенная царем система оказала влияние не только на его приближенных, но и предопределила дальнейший ход истории страны и эволюцию развития государства.

Государь стремился укрепить самодержавие в стране, так как тогда его власть находилась под угрозой по ряду причин. Ими стали измены доверенных лиц из окружения, так же и общий оппозиционный настрой многих бояр, что в итоге привело к расправе над ними.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Примечание

Смысл опричнины выражался в следующем: часть земель, которая принадлежала боярам, переходила во владение государства в лице царя.

В чем заключается специфика опричнины

Учреждение опричнины датируется 1565 годом. Тогда Иван Грозный издает две грамоты и выезжает из Москвы в Александрову слободу.

Тогда Иван Грозный издает две грамоты и выезжает из Москвы в Александрову слободу.

Первая грамота адресована митрополиту, в которой говорилось, что бояре и духовенство задействованы в государственных изменах, и их целью является расхищение казны государя и владение землями. Второй документ был обращен к населению. Там сообщалось, что царю пришлось выехать из-за заговорщических настроений среди бояр.

Чтобы вернуть государя в Москву, под давлением населения бояре направились в Александрову слободу. В качестве условия своего возвращения царь велел казнить врагов и организовать новое государственное устройство, называемое опричниной.

Система опричнины выражалась в разделении земель на следующие виды:

- Опричнина, т.е. земли, изымаемые царем под собственное ведомство.

- Земщина — земли, находящиеся под влиянием бояр.

Примечание

Чтобы реализовать задуманное, Иван Грозный организовал отряд опричников, состоящий из 1000 человек.

Земли, которые выбрали в качестве опричных:

- Московские;

- Костромские;

- Вологодские;

- Можайские и др.

Жители других земель, которые не были признаны опричными, были вынуждены покинуть их. Взамен государство предоставило им участки в отделенных глубинках. Так, бояре были лишены прежнего экономического влияния, что и являлось одной из главных задач Ивана Грозного. Вопрос был решен через переход лучших земель страны в единоличное распоряжение царя.

Бояре, ожидаемо, были недовольны таким положением дел и проведенными методами. Противники политики Ивана Грозного отныне начали вести активную борьбу против царя, чтобы вернуть себе утраченные права. С ними и боролись опричники государя. Участь изменников и тех, кто был заподозрен в измене, оказалась незавидной: их или казнили, или отправляли в ссылку.

Примечание

На земском соборе, проходившем в 1566 году, к Ивану Грозному обратились с обращением упразднить опричнину. Составители документа были казнены по приказу царя. Бояре и духовенство отреагировали практически сразу. Московский митрополит Афанасий отказался от своего сана, на смену ему назначили митрополита Филиппа Колычева. Он тоже был противником опричнины. Из-за своих взглядов митрополита войска государя отправили в ссылку.

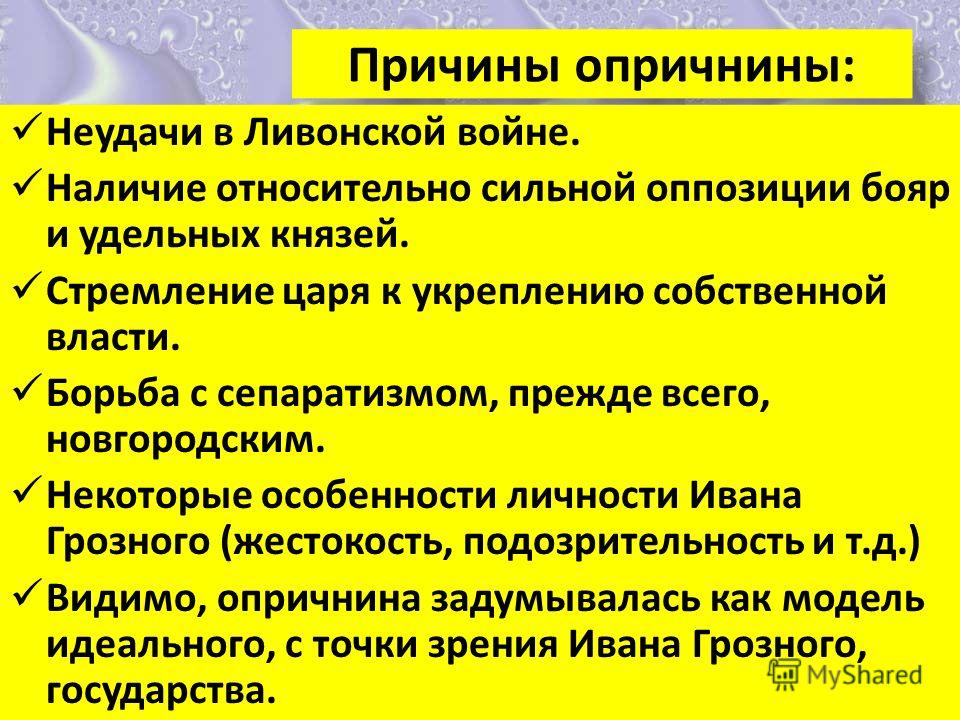

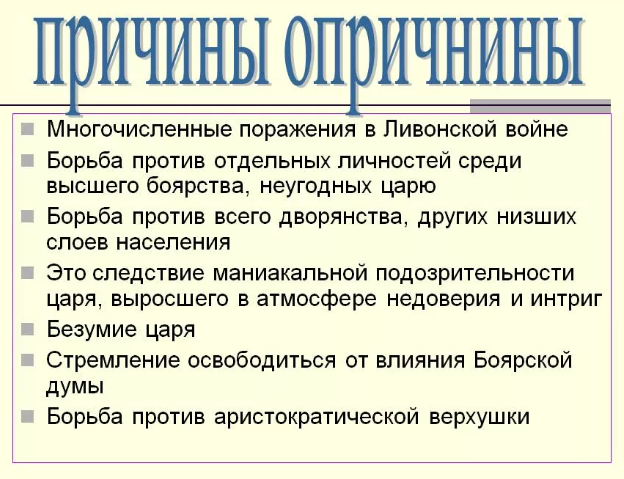

Причины введения, сущность явления

Царь Иван Грозный боялся заговоров с момента Казанского похода. Царь (тогда еще великий князь) вернулся оттуда в 1553 году. Тогда он заболел и боялся за свою жизнь, что его предадут приближенные. Иван IV приказал присягнуть им на верность своему сыну Дмитрию, который был еще младенцем. Не все согласились дать присягу, т. к. было немалое число уклонившихся бояр. Они претендовали на власть и видели реальную возможность ее захватить, ведь правитель серьезно болен, а наследник совсем мал.

к. было немалое число уклонившихся бояр. Они претендовали на власть и видели реальную возможность ее захватить, ведь правитель серьезно болен, а наследник совсем мал.

Однако великий князь выздоровел, но стал более осмотрительным и подозрительным по отношению к своему окружению. Иван Грозный понимал, чем был вызван отказ бояр присягнуть Дмитрию.

События, послужившие предпосылками для создания опричнины:

- Смерть московского митрополита Макария в 1563 году. Его влияние на Ивана Грозного было огромным. Макарий мог удерживать гнев и подозрения государя, убеждая его в том, что нет никаких заговоров, и власть в стране принадлежит ему безраздельно.

- Занявший место Макария митрополит Афанасий был сторонником бояр и противником Ивана Грозного. Подозрительность царя только усилилась, а конфликт между ним и окружением усугубился.

- 1564 год. Князь Курбский переходит служить в княжество Литовское и забирает с собой военноначальников.

Также он вычислил всех русских шпионов, находящихся в Литве.

Также он вычислил всех русских шпионов, находящихся в Литве.

После череды этих событий Иван Грозный еще сильнее начинает бояться за свою жизнь. Тогда царь решает лишить всех бояр независимости и укрепить самодержавие — это становится смыслом его политической деятельности. Бояре лишись всего, чем обладали: своя армия, собственные земли, помощники, двор, казна.

Основные события опричнины и развал системы

К самым значимым событиям опричнины относятся:

- 1569 г. По подозрению Ивана Грозного в Новгороде ведется заговор против власти. Царь собирает войско и организует поход на город. В 1570 г. он оказывается в Новгороде, где опричники грабят дома, убивают жителей, уничтожают жилища. Ежедневно происходили избиения 500 и более человек.

- Следующий эпизод — появление опричников в Пскове. Казнены некоторые горожане. Их имущество было конфисковано. Изначально Иван Грозный планировал разгромить Псков, однако изменил свое решение.

- По возвращении в столицу государь совершает казнь над сторонниками новгородцев, участвовавших в заговоре.

- Так, в течение двух лет (1570-1571 гг.) в стране от рук опричников происходили массовые убийства, в том числе и тех, кто был в приближении. Казнили 200 человек. Эти события остаются самыми кровавыми из всего периода опричнины.

- В 1571 году на Русь напал Девлет-Гирей, крымский хан. Опричники как воины оказались совершенно не подготовлены, многие из них даже не участвовали в военных действиях. Иван Грозный принимает решение отменить опричнину, а вместо нее ввести земщину. Характер и содержание новой системы практически ничем не отличались от прежней. Согласно данным, все окружение царя оставалось с ним до его кончины. Только поменялось название на «двор» вместо «опричников».

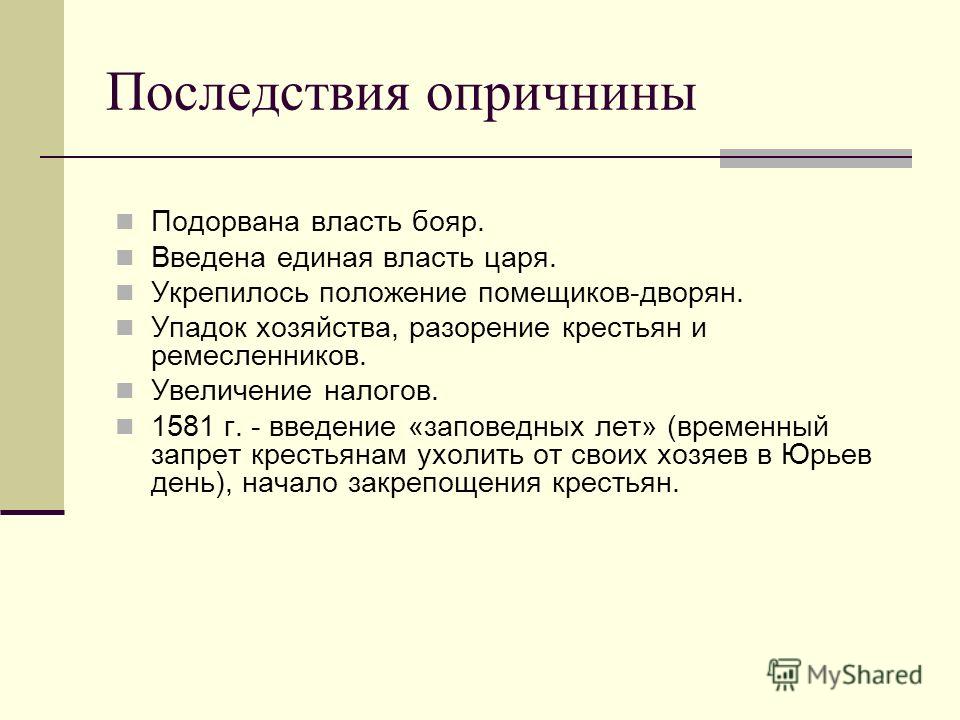

Итоги опричнины

Последствия и значение опричнины оказались существенным для всего государства и предопределили ход развития дальнейших событий в стране.

Итоги опричнины:

- Укрепление самодержавия и централизация власти в руках царя.

- Лишение бояр значительной части привилегий.

- В обществе произошел серьезный раскол после действий опричников. Это привело к экономическому кризису.

- Были введены заповедные лета в 1581 году. Отныне крестьяне не могли переходить от одного хозяина к другому. В результате жители центральной и северной части страны начали массово переселяться на юг, чтобы на них не распространялось действие закона.

- Разгром угодий, принадлежавших боярам. Опричники уничтожили все имущество, которое было в распоряжении у бояр. Впоследствии его передали государству.

Возникновение опричнины было обусловлено борьбой царя за самодержавие. Несмотря на то, что проведение этой политики оказалось временной мерой, опричнина привела страну к краху и смуте.

Насколько полезной была для вас статья?

Рейтинг: 5.00 (Голосов: 2)

Выделите текст и нажмите одновременно клавиши

Поиск по содержимому

Причины опричнины Ивана Грозного и последствия введения – кратко самое главное

4. 2

2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 226.

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 226.

Одним из ключевых событий царствования Ивана IV стало введение опричнины. Так в середине XVI века назывался особый царский удел, своеобразное “государство в государстве”. Причины опричнины следует видеть в двух факторах – внутри- и внешнеполитических.

Особенности развития России в середине XVI века

К середине XVI века завершилось становление централизованного царства Русского. Важными событиями этого периода можно считать денежную реформу Елены Глинской 1530-ых годов, а также последующую реформаторскую деятельность 1549-1560 годов.

Рис. 1. Иван IV.Молодому царю Ивану IV в 1550-ые годы в управлении огромным государством помогал круг советников, которых историки иногда называют “Избранной Радой”.

К концу 1550-ых годов царь и его сподвижники добились не только внешнеполитических успехов, но и реформировали основные сферы жизни государства:- Законодательство.

В 1550 году был издан новый общерусский свод законов – Судебник. Он действовал около 100 лет.

В 1550 году был издан новый общерусский свод законов – Судебник. Он действовал около 100 лет. - Военное дело. В армии появилась “избранная тысяча” дворян, несколько стрелецких полков, была усилена артиллерия и освоены различные инженерные работы.

- Церковь. В 1551 году был издан Стоглав – сборник решений и правил для церковной жизни.

- Налогообложение и местное самоуправление.

В 1560 году умирает первая жена Ивана IV – Анастасия. Брак с ней был наиболее удачным и длительным. Видимо, это влияет на настроение царя, а также на его желание править самостоятельно, без бывших сподвижников. В 1562-1563 он начинает ограничивать вотчинные права князей и бояр. Эти указы стали одной из причин их бегства в Великое княжество Литовское. Среди сбежавших оказался и бывший царский воевода Андрей Курбский, который даже вступил в переписку с Иваном IV.

К чему привела опричнина во внутренних делах понятно по разорению государства к концу 1570-ых годов. Этот период истории называют “поруха”. Он привел к усилению крепостного права. В 1581 году был введен “заповедный год”, то есть запрет крепостных менять помещиков.

Этот период истории называют “поруха”. Он привел к усилению крепостного права. В 1581 году был введен “заповедный год”, то есть запрет крепостных менять помещиков.

Внешний фактор

Молодое царство Русское стремилось к развитию торговли. В 1550-ые годы начались торговые отношения с Англией через северный путь вокруг Скандинавии. К 1556 году был установлен контроль над волжским торговым путем, но для развития контактов с Европой требовались порты на Балтийском море. В 1558 году Иван IV начинает войну с Ливонским орденом. Она вошла в историю как Ливонская война, хотя шла 25 лет в несколько этапов. Театр военных действий охватил территорию от Полоцка на юге и до Ладожского озера на севере.

В 1561 году, согласно договору в Вильно, земли Ливонского ордена вошли в состав Великого княжества Литовского. Следовательно, это привело к противостоянию царства Русского с более сильным противником. В 1569 году Великое княжество заключило унию с Польшей и на карте Европы появилось крупное и сильное государство – Речь Посполитая. В начале 1560-ых годов некоторые представители знати стали убегать от Ивана IV в Великое княжество Литовское. В 1564 году войско воевод Ивана IV потерпело поражение на реке Уле и царь стал бороться с тем, кого считал изменникам. В январе 1565 году он покинул Москву, переехал в Александровскую Слободу и учредил опричнину.

В начале 1560-ых годов некоторые представители знати стали убегать от Ивана IV в Великое княжество Литовское. В 1564 году войско воевод Ивана IV потерпело поражение на реке Уле и царь стал бороться с тем, кого считал изменникам. В январе 1565 году он покинул Москву, переехал в Александровскую Слободу и учредил опричнину.

Результаты опричнины во внешней политике были неудачными. Опричное войско не смогло добиться успехов в борьбе с Речью Посполитой и крымским ханом. Последней в 1571 году разорил Москву.

Рис. 3. Опричник.Что мы узнали?

Кратко самое главное по причинам опричнины Ивана Грозного и последствия проходят в школьном курсе истории 7 класса. Следует понимать, в чем состояли действия Ивана IV в 1565-1572 годах. Они не принесли успехов во внутренней и внешней политике.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Наталия Горбунова

5/5

Оценка доклада

4. 2

2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 226.

А какая ваша оценка?

История России Том 47 Выпуск 1-2 (2020)

Этот очерк опровергает утверждение Чарльза Гальперина в его книге об Иване Грозном, что государственный террор, навязанный царем в период опричнины, не имел никакого отношения к концепция карнавала у Михаила Бахтина. Рецензент утверждает, что, напротив, на поведение Ивана большое влияние оказали аспекты «комического мира» древней Руси, выявленные Д.С. Лихачевым и А.М. Панченко как московского аналога западноевропейского «карнавала». Она рассматривает низложение и ритуальное унижение митрополита Московского Филиппа и архиепископов Пимена и Леонида Новгородских, убийство боярина И.П. Федорова-Челяднина, и показывает, что они имели много общего с формами народной культуры. Точно так же и сами опричники в чем-то напоминали ряженых, а их монастырь в Александровской слободе был карнавальным. Опричный террор продемонстрировал некоторые из ужасных ритуалов возмездия, характерных для народных восстаний того периода: это говорит о том, что царь усвоил большую часть образов народной культуры; и его присвоение его идиом, возможно, помогло заручиться поддержкой населения его публичных казней.

- Заголовок:

- Опричнина как карнавал насилия: Иван Грозный и московская народная культура

- Тип статьи:

- исследовательская статья

- DOI:

- https://doi.

org/10.30965/18763316-04701009

org/10.30965/18763316-04701009

- Язык:

- Английский

- Страницы:

- 100–113

- Ключевые слова:

- Иван Грозный; опричнина; Михаил Бахтин; карнавальный; юродивые; ряженые

- В:

- История России

- В:

- Том 47: Выпуск 1-2

- Издатель:

- Брилл | Шёнинг

- E-ISSN:

- 1876-3316

- Распечатать ISSN:

- 0094-288X

- Предметы:

- История, славяноведение и евразийство, Современная история, История

| Все время | Прошлый год | Последние 30 дней | |

|---|---|---|---|

| Абстрактные представления | 779 | 211 | 20 |

| Полнотекстовые просмотры | 70 | 18 | 0 |

| Просмотры и загрузки PDF | 148 | 51 | 1 |

Это эссе противоречит утверждению Карла Гальперина в его книге об Иване Грозном, что государственный террор, введенный царем в период опричнины, не имел никакого отношения к концепции карнавала, используемой Михаилом Бахтиным. Рецензент утверждает, что, напротив, на поведение Ивана большое влияние оказали аспекты «комического мира» древней Руси, выявленные Д.С. Лихачевым и А.М. Панченко как московского аналога западноевропейского «карнавала». Она рассматривает низложение и ритуальное унижение митрополита Московского Филиппа и архиепископов Пимена и Леонида Новгородских, убийство боярина И.П. Федорова-Челяднина, и показывает, что они имели много общего с формами народной культуры. Точно так же и сами опричники в чем-то напоминали ряженых, а их монастырь в Александровской слободе был карнавальным. Опричный террор продемонстрировал некоторые из ужасных ритуалов возмездия, характерных для народных восстаний того периода: это говорит о том, что царь усвоил большую часть образов народной культуры; и его присвоение его идиом, возможно, помогло заручиться поддержкой населения его публичных казней.

Рецензент утверждает, что, напротив, на поведение Ивана большое влияние оказали аспекты «комического мира» древней Руси, выявленные Д.С. Лихачевым и А.М. Панченко как московского аналога западноевропейского «карнавала». Она рассматривает низложение и ритуальное унижение митрополита Московского Филиппа и архиепископов Пимена и Леонида Новгородских, убийство боярина И.П. Федорова-Челяднина, и показывает, что они имели много общего с формами народной культуры. Точно так же и сами опричники в чем-то напоминали ряженых, а их монастырь в Александровской слободе был карнавальным. Опричный террор продемонстрировал некоторые из ужасных ритуалов возмездия, характерных для народных восстаний того периода: это говорит о том, что царь усвоил большую часть образов народной культуры; и его присвоение его идиом, возможно, помогло заручиться поддержкой населения его публичных казней.

- Заголовок:

- Опричнина как карнавал насилия: Иван Грозный и московская народная культура

- Тип статьи:

- исследовательская статья

- DOI:

- https://doi.

org/10.30965/18763316-04701009

org/10.30965/18763316-04701009

- Язык:

- Английский

- Страницы:

- 100–113

- Ключевые слова:

- Иван Грозный; опричнина; Михаил Бахтин; карнавальный; юродивые; ряженые

- В:

- История России

- В:

- Том 47: Выпуск 1-2

- Издатель:

- Брилл | Шёнинг

- E-ISSN:

- 1876-3316

- Распечатать ISSN:

- 0094-288X

- Предметы:

- История, славяноведение и евразийство, Современная история, История

| Все время | Прошлый год | Последние 30 дней | |

|---|---|---|---|

| Абстрактные представления | 779 | 211 | 20 |

| Полнотекстовые просмотры | 70 | 18 | 0 |

| Просмотры и загрузки PDF | 148 | 51 | 1 |

Блог о гуманитарных науках

Интервью

Подкасты

Видео

Гостевые посты

Серия подкастов

Через Rainbow

В цепях

Migration

.

Project MUSE — Гендер в русской истории и культуре Линдас>Эдмондсон (обзор)

Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

ОТЗЫВЫ 965 правительство [. . .] перешел к выборным органам сословного самоуправления’ на основной территории центральной России (с. 75). По мнению авторов, бояре и зачаточные сословия сковывали царскую власть, что и побудило Ивана учредить опричнину. «Суть опричнинского конфликта заключалась […] в разногласии между царем и его бывшими соратниками по поводу способа осуществления централизации» (стр. I 23). Поскольку опричнина была призвана подавить политическую самостоятельность сословий 1566 г. Земельное собрание «не может считаться подлинно сословно-представительным учреждением» (стр. 131—132). Авторы соглашаются с Платоновым в том, что Ивановская опричнина была направлена против старой княжеской аристократии. Социальное обоснование политики Ивана, предложенное Павловым и Перри, очевидно, не всех читателей убедит. Их обсуждение поместий выиграло бы от определения поместья. Московская местная администрация представляла собой довольно сложную смесь выборных и назначаемых чиновников со значительными региональными различиями даже в глубине государства. Павлов и Перри очень успешно интегрируют недавние исследования московской культуры в свой отчет о политике Ивана. Режим Ивана поддерживался не только за счет принуждения, но и за счет публичных ритуалов, которые «способствовали интеграции и сплочению царства» (с. 205). Авторы убедительно показывают, что коронация I547 г. усилила символическую связь между Москвой, Киевом и Византией, но не имела отношения к теории Третьего Рима. Павлов и Перри также рассматривают различные интерпретации победы над Казанью в иконах, архитектуре, придворных обрядах, литературных и фольклорных текстах. Они уделяют должное внимание семиотической и культурологической интерпретации опричнины, объясняющей извращения Ивана с точки зрения эсхатологических ожиданий и приготовлений к Страшному суду.

Их обсуждение поместий выиграло бы от определения поместья. Московская местная администрация представляла собой довольно сложную смесь выборных и назначаемых чиновников со значительными региональными различиями даже в глубине государства. Павлов и Перри очень успешно интегрируют недавние исследования московской культуры в свой отчет о политике Ивана. Режим Ивана поддерживался не только за счет принуждения, но и за счет публичных ритуалов, которые «способствовали интеграции и сплочению царства» (с. 205). Авторы убедительно показывают, что коронация I547 г. усилила символическую связь между Москвой, Киевом и Византией, но не имела отношения к теории Третьего Рима. Павлов и Перри также рассматривают различные интерпретации победы над Казанью в иконах, архитектуре, придворных обрядах, литературных и фольклорных текстах. Они уделяют должное внимание семиотической и культурологической интерпретации опричнины, объясняющей извращения Ивана с точки зрения эсхатологических ожиданий и приготовлений к Страшному суду. Непонятно, однако, зачем Ивану понадобилась опричнина для упряжки князей, если он мог возложить на них служебные повинности перед опричниной (ср. с. 70). В целом книгу можно рекомендовать как взвешенное и всестороннее изложение царствования Ивана IV. Школа славянских и восточноевропейских исследований СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕВ Университетский колледж Лондона Эдмондсон, Линда (ред.). Гендер в русской истории и культуре. Исследования по русской и восточноевропейской истории и обществу. Palgrave, Basingstoke and NewYork, 200 I. XVIII + 223 стр. Иллюстрации. Примечания.Индекс.?52,50. ЭТОТ сборник статей основан на статьях, представленных на I996-я конференция в Бирмингеме, посвященная «гендеру и восприятию половых различий в русской культуре и истории». Поскольку все авторы, кроме двух, работают в Британской академии, книга представляет собой хороший, если не исчерпывающий, обзор современного состояния этой области. В состав авторов входят специалисты по истории, литературе и политике, а период охвата варьируется от конца семнадцатого века до 1970-х годов.

Непонятно, однако, зачем Ивану понадобилась опричнина для упряжки князей, если он мог возложить на них служебные повинности перед опричниной (ср. с. 70). В целом книгу можно рекомендовать как взвешенное и всестороннее изложение царствования Ивана IV. Школа славянских и восточноевропейских исследований СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕВ Университетский колледж Лондона Эдмондсон, Линда (ред.). Гендер в русской истории и культуре. Исследования по русской и восточноевропейской истории и обществу. Palgrave, Basingstoke and NewYork, 200 I. XVIII + 223 стр. Иллюстрации. Примечания.Индекс.?52,50. ЭТОТ сборник статей основан на статьях, представленных на I996-я конференция в Бирмингеме, посвященная «гендеру и восприятию половых различий в русской культуре и истории». Поскольку все авторы, кроме двух, работают в Британской академии, книга представляет собой хороший, если не исчерпывающий, обзор современного состояния этой области. В состав авторов входят специалисты по истории, литературе и политике, а период охвата варьируется от конца семнадцатого века до 1970-х годов. Возможно, главная слабость этого тома, как и большинства сборников статей, заключается в том, что в нем отсутствуют последовательные и связные аргументы. Было предпринято мало попыток ни проанализировать состояние поля, ни 966 SEER, 82, 4, 2004 представляет собой всеобъемлющее введение в него. Действительно, как хорошо известно редактору, основное внимание в этих статьях уделяется женщинам, а не гендеру как таковому. Более того, некоторые статьи лишь намекают на гендерные подходы и вместо этого следуют более традиционным путям социальной истории. Не забывая об этих нюансах, в книге действительно представлен ряд интересных статей на самые разные темы. Одна из тем, проходящая через многие статьи, касается материнства или, возможно, точнее, того, как материнство может формировать определенные виды идентичностей и борьбы за власть. Таким образом, Катриона Келли исследует напряженность, возникающую из-за понятия «педагогического материнства» конца восемнадцатого века. Она могла бы легитимировать, например, как образование и независимость, так и идеологию отдельных сфер.

Возможно, главная слабость этого тома, как и большинства сборников статей, заключается в том, что в нем отсутствуют последовательные и связные аргументы. Было предпринято мало попыток ни проанализировать состояние поля, ни 966 SEER, 82, 4, 2004 представляет собой всеобъемлющее введение в него. Действительно, как хорошо известно редактору, основное внимание в этих статьях уделяется женщинам, а не гендеру как таковому. Более того, некоторые статьи лишь намекают на гендерные подходы и вместо этого следуют более традиционным путям социальной истории. Не забывая об этих нюансах, в книге действительно представлен ряд интересных статей на самые разные темы. Одна из тем, проходящая через многие статьи, касается материнства или, возможно, точнее, того, как материнство может формировать определенные виды идентичностей и борьбы за власть. Таким образом, Катриона Келли исследует напряженность, возникающую из-за понятия «педагогического материнства» конца восемнадцатого века. Она могла бы легитимировать, например, как образование и независимость, так и идеологию отдельных сфер. Джо Эндрю продолжает эту вторую тему, среди прочего, в своем исследовании образа женщины-писателя в начале XIX века. Анализируя тексты старообрядческого движения, Ирина Коровушкина Паерт вместо этого сосредотачивается на меняющихся значениях аскетизма и материнства, показывая, как аскетическая модель наделяла некоторых женщин силой стремиться к категории мужественности и, следовательно, к духовному равенству с мужчинами. The renunciation of the sexualizedfemalebodylikewiseprovidesthe backdrop forArjaRosenholm’s analysis ofthe’sexless’ andhighlymoral’new woman’ofthe i 86os.Yetfemalesexuality wasnotalwaysunruly,asPeterUlf Mollershowsinhisarticleonthecontemporary reception ofLeonidAndreev’s controversial storiesof rape,prostitution, and suicide.At issuein the early twentieth century debatewasmuchmoretheanimalviolenceofmalesexuality imposedupon the passivefemalevictim.Sexualityis alsothe тема интересной статьи Дэна Хили об изобретении советских лесбиянок в I 920-х гг., когда и толерантный, и репрессивный подход недолго конкурировали до победы последнего в начале 1930-х гг.

Джо Эндрю продолжает эту вторую тему, среди прочего, в своем исследовании образа женщины-писателя в начале XIX века. Анализируя тексты старообрядческого движения, Ирина Коровушкина Паерт вместо этого сосредотачивается на меняющихся значениях аскетизма и материнства, показывая, как аскетическая модель наделяла некоторых женщин силой стремиться к категории мужественности и, следовательно, к духовному равенству с мужчинами. The renunciation of the sexualizedfemalebodylikewiseprovidesthe backdrop forArjaRosenholm’s analysis ofthe’sexless’ andhighlymoral’new woman’ofthe i 86os.Yetfemalesexuality wasnotalwaysunruly,asPeterUlf Mollershowsinhisarticleonthecontemporary reception ofLeonidAndreev’s controversial storiesof rape,prostitution, and suicide.At issuein the early twentieth century debatewasmuchmoretheanimalviolenceofmalesexuality imposedupon the passivefemalevictim.Sexualityis alsothe тема интересной статьи Дэна Хили об изобретении советских лесбиянок в I 920-х гг., когда и толерантный, и репрессивный подход недолго конкурировали до победы последнего в начале 1930-х гг.