Присоединение Сибири к России. Поход Ермака

Присоединение Сибири к России. Поход ЕрмакаСайт о истории

RU SR EN

Главная » Россия » Покорение Сибири

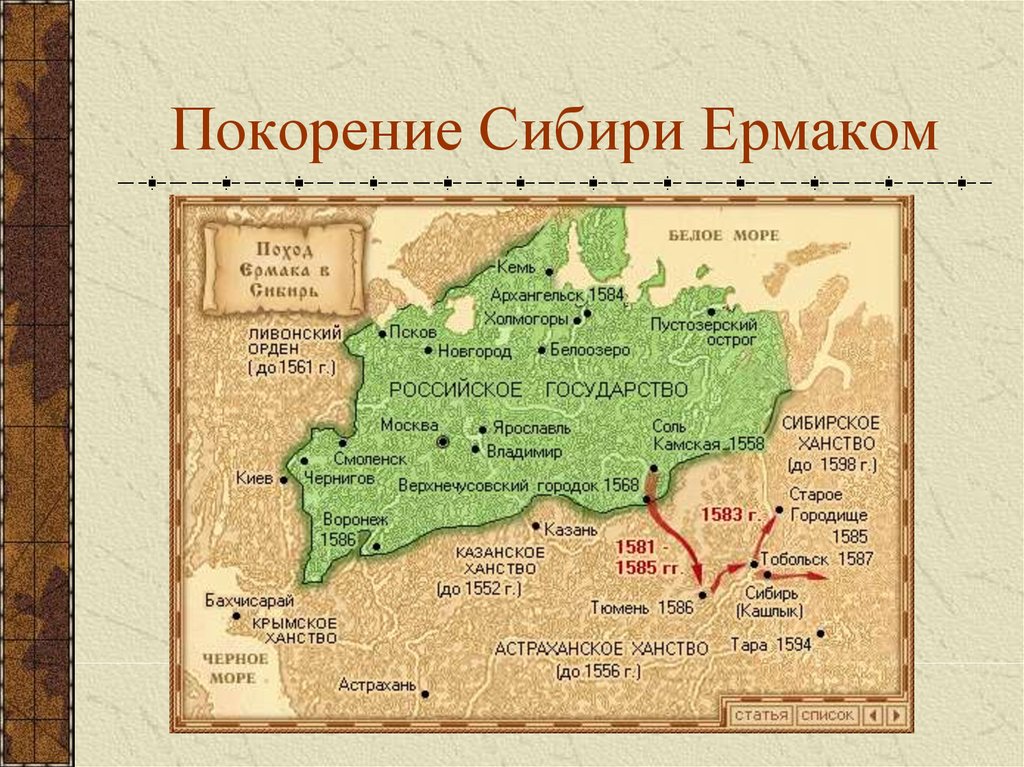

В 15 в. Московская Русь окончательно избавилась от монголо-татарского ига. После чего русские сами отправились покорять восток. В конце 15 в. войсками Ивана III была взята Казань. Но удержать её не удалось и татарский хан получил её обратно.

Больших успехов в покорении восточных земель добился царь Иван Грозный. Им в 16 в. были захвачены и присоединены к России две очень мощные крепости Казань и Астрахань. Города эти были очень богатыми, а также имели важное стратегическое и торговое значение.

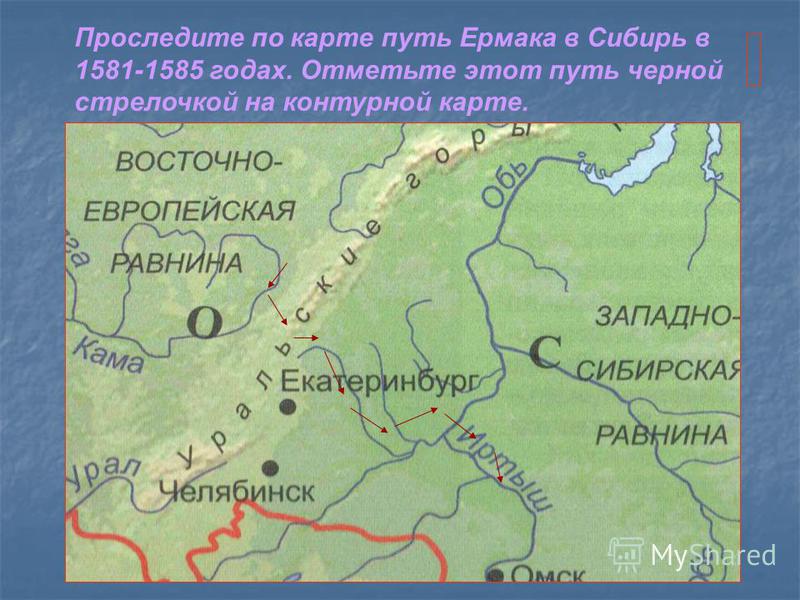

Поход Ермака в Сибирь

В давние времена на Руси было достаточно много энергичных людей, жаждущих приключений. Они формировали казачьи отряды на низовьях Дона. Откуда могли делать набеги на соседние государства или торговать с ними.

Поход Ермака в Сибирь несмотря на маленький состав его отряда шел успешно. Русские захватили столицу Кучума – Искер. От Ермака в Москву пришла грамота, говорившая об обширной сибирской территории. После чего на подкрепление казакам отправились князья Болховский и Глухов.

Русские охватили огромную территорию Урал, Сибирь и Дальний Восток. В последствие русские овладеют Аляской и крепостью, которая сейчас находится в Калифорнии и назовут её Форт-Росс. Впрочем, Аляску и Форт-Росс они продадут США в 19 веке.

Поход Ермака в Сибирь имел огромную роль в освоении русскими этой территории.

Причины успеха русской экспедиции

Освоение русскими Дальнего Востока и всей Сибири прошло успешно. Каковы были причины успеха похода Ермака в Сибирь и последующих экспедиций на восток?

Многие народы этих земель без проблем входили в состав России, а те, кто оказывали сопротивление не были так уж едины и решительны в том, чтобы прогнать иноземцев.

Во многом благодаря этим особенностям русского менталитета произошло присоединение Сибири к России и других земель.

Copyright © historbook 2009-2023

info@historbook. ru

ru

Сибирский поход Ермака | это… Что такое Сибирский поход Ермака?

Василий Иванович Суриков, «Покорение Сибири Ермаком». Холст, масло

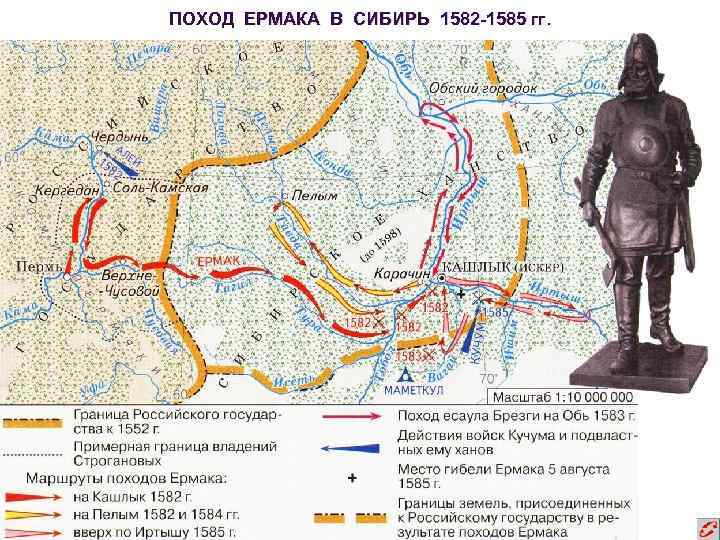

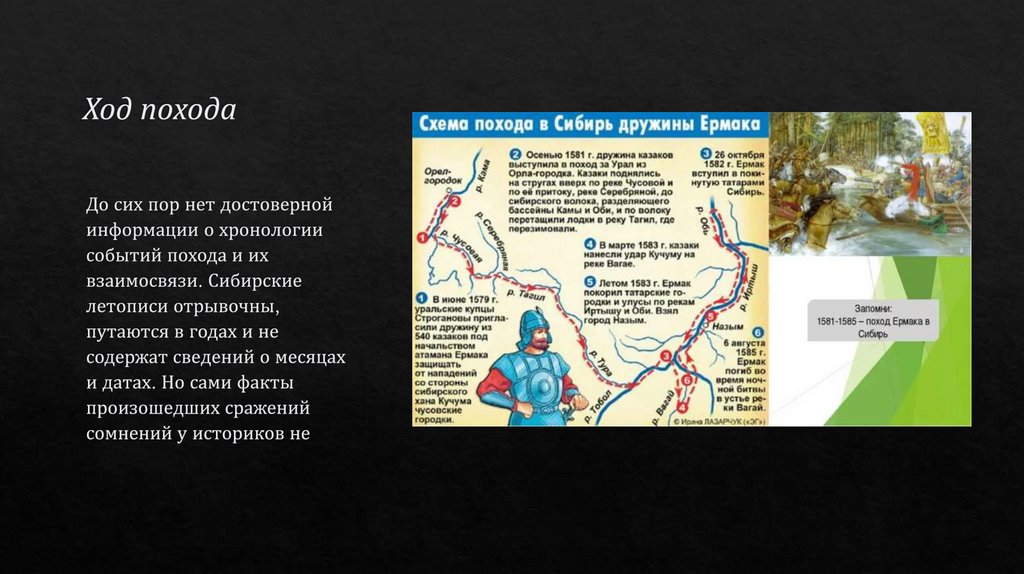

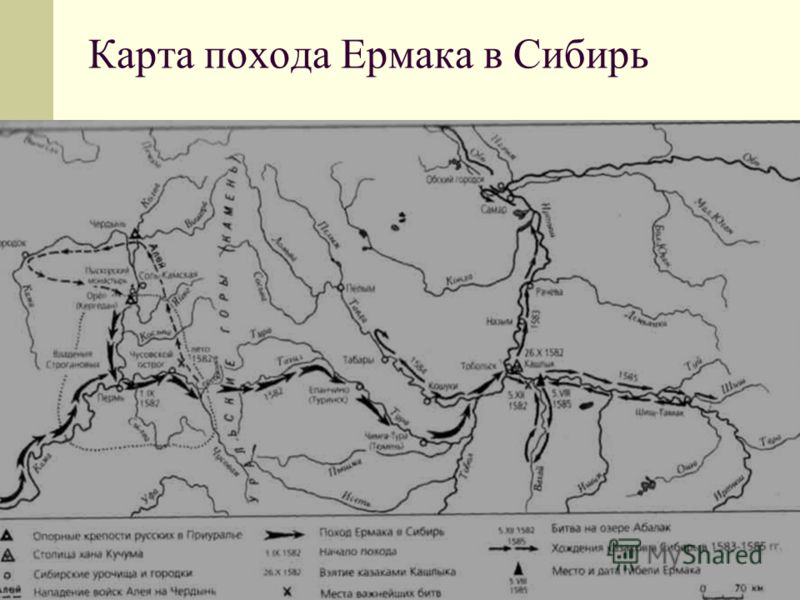

Сибирский поход Ермака — вторжение казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского ханства в 1581—1585 годах, которое положило начало русскому освоению Сибири.

Содержание

|

Участники

Отряд численностью в 840 человек был сформирован Русским царством на территории Пермского края (Нижний Чусовый Городок). Деятельное участие в оснащении отряда всем необходимым приняли купцы Строгановы[1]. Казаки Ермака прибыли в Пермский край по приглашению Строгановых в 1579 году для защиты их владений от нападений вогулов и остяков. Поход осуществлялся без ведома центральных властей, и Карамзин назвал его участников «малочисленной шайкой бродяг». Костяк завоевателей Сибири составили донские казаки в числе пяти сотен во главе с такими атаманами как Иван Кольцо, Матвей Мещеряк, Никита Пан, Яков Михайлов. Помимо них в походе принимали участие татары, немцы и литва. Войско было погружено в 80 стругов[2]

Казаки Ермака прибыли в Пермский край по приглашению Строгановых в 1579 году для защиты их владений от нападений вогулов и остяков. Поход осуществлялся без ведома центральных властей, и Карамзин назвал его участников «малочисленной шайкой бродяг». Костяк завоевателей Сибири составили донские казаки в числе пяти сотен во главе с такими атаманами как Иван Кольцо, Матвей Мещеряк, Никита Пан, Яков Михайлов. Помимо них в походе принимали участие татары, немцы и литва. Войско было погружено в 80 стругов[2]

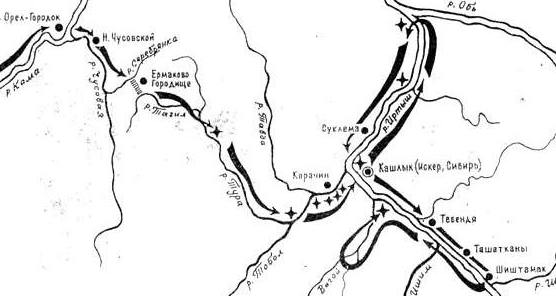

Переход через «Камень»

1 сентября 1581 года[3] (или в 1579 году[4]) отряд погрузился на струги и поднялся по Чусовой и Серебряной (притоки Камы) до Тагильского перевала в Уральских горах. С топором в руках казаки сами прокладывали себе путь, расчищали завалы, валили деревья, рубили просеку. У них не было времени и сил разровнять каменистый путь, вследствие чего они не могли волочить суда по земле, используя катки. По словам участников похода, они тащили суда в гору «на себе», иначе говоря, на руках[5]. На перевале казаки построили земляное укрепление — Кокуй-городок, где зимовали до весны. Сплавившись по Тагилу, выплыли в Туру.

На перевале казаки построили земляное укрепление — Кокуй-городок, где зимовали до весны. Сплавившись по Тагилу, выплыли в Туру.

Разгром Сибирского ханства

Лев и единорог на знамени Ермака, бывшем с ним при покорении Сибири (1581—1582 гг.)

Первая стычка казаков с сибирскими татарами произошла в районе современного города Туринск (Свердловская область), где воины князя Епанчи обстреляли струги Ермака из луков. Здесь Ермак при помощи пищалей и пушек разогнал конницу мурзы Епанчи. Затем казаки без боя заняли городок Чинги-туру (Тюменский район). На месте современной Тюмени было взято множество сокровищ: серебро, золото и драгоценные сибирские меха.

22 мая по н.ст. в устье Туры казакам пришлось принять бой с шестью татарскими князьками, среди которых самыми знаменитыми были Матмас и Каскара. На Тоболе произошли сражения у Караульного яра (12 июля),

21 июля произошло сражение у Бабасанских юрт (15 км от с. Байкалово, Ярковский район).

14 августа произошло сражение у Карачин-городка (соврем. с. Карачино, Тобольский район[6]). Ермак взял его улус мурзы Карачи и в нём богатую добычу, запасы и множество кадей царского меду.

Бегство Кучума из города Кашлык. Рисунок из Кунгурской летописи XVII века

4 ноября Кучум решил встретить казаков недалеко от места сливания Тобола и Иртыша у Чувашского мыса. Поджидая казаков, хан собрал большие силы почти 15 тыс. чел. В решающей битве были с Кучумом наемники, остяцкие и вогульские князьки с личными дружинами. Силы были не лучшие, так как самые боеспособные силы Кучума ушли в набег на Пермь. Местное население не оказало особенной поддержки Кучуму, в разгар битвы остяки и вогулы хана покинули.

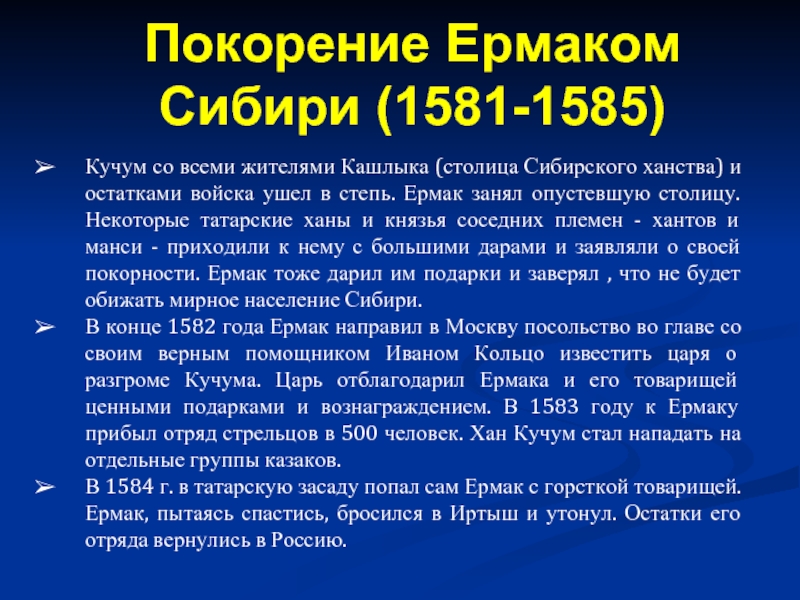

8 ноября 1582 года по н.ст. атаман Ермак Тимофеевич занял Кашлык — тогдашнюю столицу Сибирского ханства. Через четыре дня ханты с р. Демьянка (Уватский район), привезли в дар завоевателям пушнину и съестные припасы, главным образом рыбу. Ермак «лаской и приветом» встретил их и отпустил «с честью». За хантами потянулись с дарами местные татары, бежавшие ранее от русских. Ермак принял их так же ласково, позволил вернуться в свои селения и обещал защищать от врагов, в первую очередь от Кучума. Затем стали являться с пушниной и продовольствием ханты из левобережных районов — с рек Конда и Тавда. Всех являвшихся к нему Ермак облагал ежегодной обязательной податью — ясаком. С «лучших людей» (племенной верхушки) Ермак брал «шерть», то есть присягу в том, что их «народец» будет своевременно платить ясак. После этого они рассматривались как подданные русского царя.

В декабре 1582 года военачальник Кучума, Маметкул, истребил из засады один казацкий отряд на Абалацком озере, но 23 февраля казаки нанесли новый удар Кучуму, взяв в плен Маметкула на реке Вагае.

Посольство в Москву

В конце 1582 года Ермак направил в Москву посольство во главе со своим верным помощником Иваном Кольцо известить царя о разгроме Кучума. Царь Иван IV оказал казацкой делегации Ивана Кольцо милостивый прием, щедро одарил посланцев — среди подарков была кольчуга великолепной работы — и отправил обратно к Ермаку. 10 мая 1583 г. князь Семен Болховской получил указ царя проследовать в Сибирь с дружиной в 300 стрельцов. Кроме этого, Строгановым предписывалось предоставить Болховскому 40 добровольцев из числа своих людей. На пути в Сибирь Болховской с отрядом остановился на зиму 1583‑1584 гг. на территории Строгановых. Но отряд прибыл в Кашлык только в ноябре 1584 г., а казаки не заготовили необходимого количества провианта.

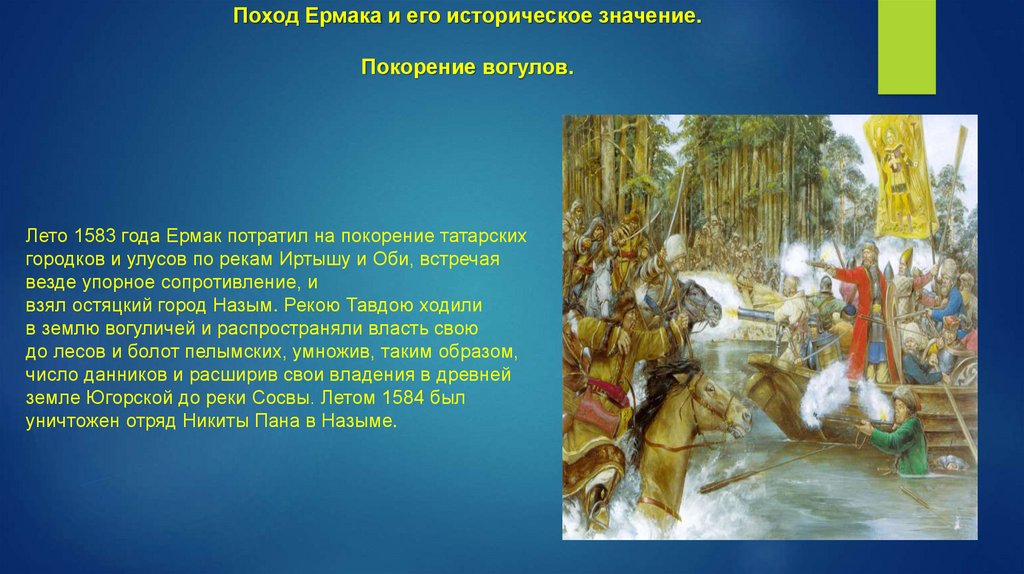

Покорение вогулов

Лето 1583 года Ермак употребил на покорение татарских городков и улусов по рекам Иртышу и Оби, встречая везде упорное сопротивление, и взял остяцкий город Назым. Рекою Тавдою ходили в землю вогуличей и распространяли власть свою до лесов и болот пелымских, умножив, таким образом, число данников и расширив свои владения в древней земле Югорской до реки Сосвы. Летом 1584 г. был уничтожен отряда Никиты Пана в Назыме.

Летом 1584 г. был уничтожен отряда Никиты Пана в Назыме.

Голодная зима

Зимой 1584/1585 года температура в окрестностях Кашлыка падала до -47°, начинали дуть ледяные северные ветры. Глубокие снега делали невозможной охоту в таежных лесах. В голодное зимнее время волки собирались большими стаями и появлялись подле человеческих жилищ. Стрельцы не пережили сибирскую зиму. Они погибли поголовно, так и не приняв участия в войне с Кучумом. Умер и сам Семен Болховской, назначенный первым воеводой Сибири. После голодной зимы численность отряда Ермака катастрофически сократилась. Чтобы сберечь уцелевших людей, Ермак старался избегать столкновений с татарами[8].

Восстание мурзы Карача

В марте 1585 года на реке Туре восстал изъявлявший прежде покорность Ермаку мурза Карача, внезапно истребивший отряд казака Ивана Кольцо. Разбит был и отряд Якова Михайлова. Восставшие татары подошли к Кашлыку и блокировали в нем войско Ермака, но 12 июня 1585 года атаман Матвей Мещеряк предпринял вылазку, в ходе которой смог отогнать татар от города[9]. При этом его отряд понес большие потери. В войске Ермака оставалось меньше половины от числа тех, кто покинул под его знаменами Пермский край в 1581 году. Три из пяти казачьих сотников были мертвы.

При этом его отряд понес большие потери. В войске Ермака оставалось меньше половины от числа тех, кто покинул под его знаменами Пермский край в 1581 году. Три из пяти казачьих сотников были мертвы.

Гибель Ермака и окончание похода

В ночь на 6 августа 1585 года Ермак погиб вместе с небольшим отрядом в устье Вагая. Удалось спастись лишь одному казаку, который и принес в Кашлык печальную весть. Казаки и служилые люди, остававшиеся в Кашлыке, собрали круг, на котором решили не зимовать в Сибири. «Седоша в струги своя августа в 15 день и погребоша вниз по Обе… и через Камень приидоша в Русь на свои жилища, град же [Кашлык] оставиша пуст»[10] Уводил остатки войска Ермака на родину атаман Матвей Мещеряк.

После похода

В конце сентября 1585 года в Кашлык прибыло 100 служилых людей под командой Ивана Мансурова, посланных на помощь Ермаку. В Кашлыке они никого не застали. При попытке возвратиться из Сибири путем своих предшественников — вниз по Оби и далее «через Камень» — служилые люди были вынуждены из-за «смерзения льда» поставить «град над Обью против устья реки» Иртыша и в нем «седоша зимовати». Выдержав здесь осаду «от множества остяков», люди Ивана Мансурова летом 1586 г. возвратились из Сибири.

Выдержав здесь осаду «от множества остяков», люди Ивана Мансурова летом 1586 г. возвратились из Сибири.

Третий отряд, прибывший весной 1586 г. и состоявший из 300 человек под руководством воевод Василия Сукина и Ивана Мясного, привез с собой «письменного голову Данилу Чулкова» «для заведения дел» на месте. Экспедиция, судя по ее результатам, была тщательно подготовлена и экипирована. Для утверждения в Сибири власти русского правительства она должна была основать первый сибирский правительственный острог и русский город Тюмень.

Примечания

- ↑ Соловьёв С М. История России с древнейших времён

- ↑ Кольцо Сибири

- ↑ Поход Ермака в Сибирь

- ↑ Ермак

- ↑ Бои в Сибири

- ↑ Село Карачино

- ↑ Городище Искер

- ↑ Последние битвы

- ↑ ЕРМАК ТИМОФЕЕВ

- ↑ К вопросу о походе в Сибирь дружины Ермака

Ссылки

- ПЕРВОЕ ЗАВОЕВАНИЕ СИБИРИ.

| Сибирь – одно из лучших мест для туризма в мире и один из самых экзотических и живописных регионов России, занимающий почти всю Северную Азию. Прекрасная Сибирь известна своими горными хребтами и водоемами, в том числе озером Байкал, самым глубоким и чистым озером в мире. Он имеет долгую историю, которая восходит к доисторическим временам. Русская Сибирь уникальна своей культурой, климатом, историей, животным миром; это мир вдали от России, которую вы, возможно, исследовали. Сибирь удивительно дружелюбна и может многое предложить путешественнику. Сибирь быстро стала легендой. Его уникальное расположение, несомненно, привлекает множество любопытных посетителей. Сибирь — большой регион, занимающий почти треть территории России. Местная природа невероятно красива. Ни в одном другом безопасном для Сибири месте мира нет таких мощных рек, причудливых горных хребтов, бездонных кристально чистых озер, бескрайних лесных массивов, бескрайних таежных равнин и безмолвных арктических пустынь. Сибирь настолько велика, что не прочувствована насквозь. Вот почему о Сибири говорят, как о земле, полной загадок и тайн. В первую очередь Сибирь была родиной народов, совершенно отличавшихся от славян своей культурой, бытом, религиозными культами и традициями. Скифы и гунны кочевали здесь уже в дохристианскую эпоху. Позднее с Алтая пришли тюркские племена. А после завоеваний Чингисхана в Сибирь пришли монголы. Остатки этих уникальных культур до наших дней можно обнаружить на территории Сибири: в древних святынях, отдаленных деревнях, сохраняющих этнографический колорит аборигенов. Каждый из сибирских народов, несмотря на свою малочисленность, является носителем своей уникальной культуры, которая, в свою очередь, как лоскуток в многоцветном одеяле способствует яркому этническому составу сибирского региона. Сибирь была присоединена к России намного позже других регионов, в XVI веке, после походов Ермака, открывших новые земли в Зауралье. За три столетия до походов Сибирь была завоевана могущественным Сибирским ханством, образовавшимся после распада Великой империи Чингисхана. Красоты Сибири уже десятки лет привлекают туристов со всего мира. Одним из таких мест является удивительно красивое озеро Байкал, занесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Что бы вы ни думали о процессе эволюции, озеро Байкал поражает. Голубой глаз Сибири, пожалуй, одно из самых оживленных мест в России. Этот гигантский полумесяц, расколовшийся на глубину более мили под поверхностью сибирской земли, считается одним из семи чудес света. Другой – загадочный Алтай, на территории которого, по поверьям, находится вход в мистическую страну Шамбалу. Если вы хотите понять, насколько велика Россия на самом деле, вы должны пройти по Великому Сибирскому Пути, который в настоящее время более известен как Транссибирская магистраль, пролегающему через всю страну с востока на запад. Сибирский участок железной дороги был построен в конце 19 — начале 20 веков и стал одним из важнейших промышленных объектов того времени. Длина железной дороги от Москвы до Владивостока составляет 9302 км (5780 миль), что делает ее самой длинной железной дорогой в мире. К тому же дорога проходит через 7 часовых поясов и весь путь на поезде чуть больше 7 дней. В мире не так много мест, которые можно назвать действительно нетронутыми. Огромные леса Сибири, прекрасные озера и уникальные горы с частичкой флоры, оставшейся с доледниковых времен, и тысячами других особенностей этих мест по праву можно назвать «дикой природой». До сих пор еще существуют обширные районы Сибири, на которых никогда не ступала нога человека. |

Rezension zu: B. Bonhomme: Русские исследования, из Сибири в космос

На первый взгляд, «Российские исследования от Сибири до космоса» кажется книгой для студентов, но книга Бономма предлагает больше: автор задает несколько интригующих вопросов, которые действительно интересны молодым академическим кругам, поскольку они открывают новые горизонты, встраивая исследование Сибири, восточных рубежей России, в контексте российской истории науки. Автор, адъюнкт-профессор истории России и окружающей среды Янгстаунского государственного университета в Огайо, прав, говоря, что русские открытия и исследования по-прежнему остаются на обочине мировой истории. В то время как достижения Колумба, Кортеса, Магеллана, Кука, Льюиса и Кларка и Нила Армстронга остаются неоспоримыми, усилия России часто не упоминаются. В той мере, в какой Боном смело шагнул в новое поле, более того, он обнаруживает больное место асимметрично построенной историографии, где русские и советские по-прежнему фигурировали как неимущие. На самом деле русские внесли такой же вклад в исследования, как и западные страны. Но, по словам Бономма, есть главное правдоподобное различие: русские исследования были сосредоточены на их континентальной империи, не имеющей выхода к морю, в то время как западные исследования должны были преодолевать океаны и, следовательно, были глобальными. Были и разные стартовые модели экспансионизма: у русских он начался с «собирания русских земель», у западных европейцев с открытия чужого мира. Еще один веский аргумент, представленный здесь Бономом, — это чрезмерное прославление русских исследований советской историографией. Очевидно, что советские историки и представители других академических дисциплин (например, связанных с ними естественных наук) осознавали эту маргинализацию со стороны западного мира и вели собственную «холодную войну» против западного господства. Кроме того, вся история российских исследований, особенно на Евразийском континенте, до сих пор туманна, потому что большая часть первоисточников разрознена и фрагментарна.

На самом деле русские внесли такой же вклад в исследования, как и западные страны. Но, по словам Бономма, есть главное правдоподобное различие: русские исследования были сосредоточены на их континентальной империи, не имеющей выхода к морю, в то время как западные исследования должны были преодолевать океаны и, следовательно, были глобальными. Были и разные стартовые модели экспансионизма: у русских он начался с «собирания русских земель», у западных европейцев с открытия чужого мира. Еще один веский аргумент, представленный здесь Бономом, — это чрезмерное прославление русских исследований советской историографией. Очевидно, что советские историки и представители других академических дисциплин (например, связанных с ними естественных наук) осознавали эту маргинализацию со стороны западного мира и вели собственную «холодную войну» против западного господства. Кроме того, вся история российских исследований, особенно на Евразийском континенте, до сих пор туманна, потому что большая часть первоисточников разрознена и фрагментарна. Боном критикует то, что историография исследований России маргинализирует роль женщин. Действительно, русские исследования казались мужской профессией. Как и в западных обществах, немногие русские женщины осмелились открыть для себя чужую среду. Такие женщины, как баронесса Элизабет фон Врангель или А.В. Потаниных представили как «чистых» товарищей своих мужей. Другие женщины, такие как Мария Прончищева, первая в мире женщина-исследователь Арктики, были изолированы от общественного и академического внимания.

Боном критикует то, что историография исследований России маргинализирует роль женщин. Действительно, русские исследования казались мужской профессией. Как и в западных обществах, немногие русские женщины осмелились открыть для себя чужую среду. Такие женщины, как баронесса Элизабет фон Врангель или А.В. Потаниных представили как «чистых» товарищей своих мужей. Другие женщины, такие как Мария Прончищева, первая в мире женщина-исследователь Арктики, были изолированы от общественного и академического внимания.

Читатель Бономма новатор в той мере, в какой он сравнивает российскую научную традицию в области исследований с англоязычной наукой. Боном справедливо утверждает, что со времен Просвещения существовала русская и западная (т.е. британская) позиция в интерпретации открытий. Но я не согласен с аргументом Бономма о том, что русская научная традиция отличалась от британской своими ранними националистическими обертонами (Боном указывает на битву за то, кому приписать открытие Аляски — датчанину Витусу Берингу или русскому Алексею Чирикову). Британская научная традиция была не менее националистической, прославляя великие открытия «англосаксов». Но, конечно, есть тонкая разница в национализмах: в то время как британцы были бесспорными хозяевами в своем имперском мире со своей собственной «древнеанглийской» научной традицией, институционализированной в средневековой Англии, Российская академия наук, основанная в восемнадцатом веке, была умственный продукт немецкой науки (Вильгельм Лейбниц), и многие немецкие или другие иностранные ученые были наняты Российской империей. Эта практика была очень эффективной, но ставила под вопрос национальную гордость России. И в этом контексте поразителен аргумент Бономма о том, что большая доля нерусских ученых способствовала маргинализации России в мировых открытиях.

Британская научная традиция была не менее националистической, прославляя великие открытия «англосаксов». Но, конечно, есть тонкая разница в национализмах: в то время как британцы были бесспорными хозяевами в своем имперском мире со своей собственной «древнеанглийской» научной традицией, институционализированной в средневековой Англии, Российская академия наук, основанная в восемнадцатом веке, была умственный продукт немецкой науки (Вильгельм Лейбниц), и многие немецкие или другие иностранные ученые были наняты Российской империей. Эта практика была очень эффективной, но ставила под вопрос национальную гордость России. И в этом контексте поразителен аргумент Бономма о том, что большая доля нерусских ученых способствовала маргинализации России в мировых открытиях.

Разъяснения Бономма начинаются с завоевания Сибири Ермаком в конце шестнадцатого века. Ермака часто сравнивают с другими компрадорами вроде Кортеса и Писарро, но на самом деле, как отмечает автор, мы мало знаем о русском завоевателе. Освещаются лишь небольшие части его биографии (он был пиратом на Волге до прихода на Уральские горы). Достоверные исторические отчеты редки, вместо этого существует много вымышленных повествований. В этом отношении Ермак является скорее главным героем русской народной традиции, чем серьезной историографии. И этим он отличался от своих западных коллег. Боном показывает, что сам Ермак стал частью «терра инкогнита» Сибири. Хотя российская историография прославляет Ермака как покорителя Сибири, это далеко не так. На самом деле, как правильно утверждает Боном, Иван IV думал прежде всего о мирном и хозяйственном проникновении в Западную Сибирь. Правитель издал грамоту, позволявшую строгановским купцам основывать города, земледелие для русских поселенцев и уважать местные традиции. Иван IV выступал за выплату дани, а не за военное порабощение. Но два фактора позже способствовали жестокой колониальной практике: во-первых, усиление межэтнических конфликтов между русскими поселенцами и туземцами, во-вторых, военный опыт Ивана IV с южными татарами Казанского ханства.

Освещаются лишь небольшие части его биографии (он был пиратом на Волге до прихода на Уральские горы). Достоверные исторические отчеты редки, вместо этого существует много вымышленных повествований. В этом отношении Ермак является скорее главным героем русской народной традиции, чем серьезной историографии. И этим он отличался от своих западных коллег. Боном показывает, что сам Ермак стал частью «терра инкогнита» Сибири. Хотя российская историография прославляет Ермака как покорителя Сибири, это далеко не так. На самом деле, как правильно утверждает Боном, Иван IV думал прежде всего о мирном и хозяйственном проникновении в Западную Сибирь. Правитель издал грамоту, позволявшую строгановским купцам основывать города, земледелие для русских поселенцев и уважать местные традиции. Иван IV выступал за выплату дани, а не за военное порабощение. Но два фактора позже способствовали жестокой колониальной практике: во-первых, усиление межэтнических конфликтов между русскими поселенцами и туземцами, во-вторых, военный опыт Ивана IV с южными татарами Казанского ханства.

Покорение Сибири было не единичным актом супергероя Ермака и его 480 человек, а, как убедительно доказывает автор, широким походом промышленников, тех многочисленных и безвестных звероловов и торговцев пушниной, которые «исследовали» terra incognita от их собственная бита. Боном показывает, что «завоевание» Сибири между концом шестнадцатого века и серединой XVII века не было регулярным, систематическим государственным предприятием. Толчок промышленников на Дикий Восток был импровизированным, информация, которую московское правительство получало из их отчетов, была рудиментарной. При царе Петре I покорение Сибири было окончательно завершено. Боном приводит здесь два больших аргумента: 1) русско-китайский Нерчинский договор (1689 г.) запечатала пределы российской экспансии, 2) началось научное освоение Сибирского царства, пришедшее на смену слухам и анекдотам terra incognita.

Наиболее интересным является мнение Бонома о том, что российские открытия Сибири были основаны на воде, во внутренней Сибири исследователи следовали по рекам с северо-востока России в Западную Сибирь — и, что не менее важно, — к берегам Тихого океана. В рамки этого открытия входит и то, что его частью были морские путешествия вдоль арктического побережья от Белого моря до Берингова пролива. Царь Петр Великий осознавал большое значение водных путей и океанов для участия в мировой торговле. В этом отношении две великие камчатские экспедиции (1724/1725–1730 и 1732–1743 гг.) были грандиозными усилиями. Российская империя восемнадцатого века искала морской путь из Северной России в Тихий океан. Становится ясно, что русские открытия производили жители двух областей, т. е. казаки Ермака с низовьев Волги и рыбаки с Беломорья, т. е. так называемые поморы. До сих пор инициированные государством операции восемнадцатого века опирались на многочисленные опыты простых людей. Это открывает взгляд на имперскую историю России «снизу». Боном убедительно объясняет, что с самого начала, т. е. с эпохи Ивана IV, русские правители с большим подозрением наблюдали за иноземными вторжениями в русские воды. Иван IV запретил английским кораблям заходить в Белое море, Екатерина II возвела укрепления на Камчатке, когда Джеймс Кук появился в северной части Тихого океана.

В рамки этого открытия входит и то, что его частью были морские путешествия вдоль арктического побережья от Белого моря до Берингова пролива. Царь Петр Великий осознавал большое значение водных путей и океанов для участия в мировой торговле. В этом отношении две великие камчатские экспедиции (1724/1725–1730 и 1732–1743 гг.) были грандиозными усилиями. Российская империя восемнадцатого века искала морской путь из Северной России в Тихий океан. Становится ясно, что русские открытия производили жители двух областей, т. е. казаки Ермака с низовьев Волги и рыбаки с Беломорья, т. е. так называемые поморы. До сих пор инициированные государством операции восемнадцатого века опирались на многочисленные опыты простых людей. Это открывает взгляд на имперскую историю России «снизу». Боном убедительно объясняет, что с самого начала, т. е. с эпохи Ивана IV, русские правители с большим подозрением наблюдали за иноземными вторжениями в русские воды. Иван IV запретил английским кораблям заходить в Белое море, Екатерина II возвела укрепления на Камчатке, когда Джеймс Кук появился в северной части Тихого океана. В середине девятнадцатого века русские соревновались с японцами в освоении острова Сахалин. Исследуя реку Амур и Сахалин, Российская империя пыталась закрыть свой черный ход от восточноазиатских соседей. Существует сильная преемственность между царским и советским периодом. С одной стороны, Советы стремились исследовать Северо-Восточный проход, чтобы создать «Красную Арктику», с другой стороны, они всегда с подозрением относились к потенциальным соперникам на этом пути к «Крайнему Северу», то есть к Соединенным Штатам.

В середине девятнадцатого века русские соревновались с японцами в освоении острова Сахалин. Исследуя реку Амур и Сахалин, Российская империя пыталась закрыть свой черный ход от восточноазиатских соседей. Существует сильная преемственность между царским и советским периодом. С одной стороны, Советы стремились исследовать Северо-Восточный проход, чтобы создать «Красную Арктику», с другой стороны, они всегда с подозрением относились к потенциальным соперникам на этом пути к «Крайнему Северу», то есть к Соединенным Штатам.

С высадкой Витуса Беринга на побережье Аляски началось открытие русскими северной части Тихого океана и тихоокеанского побережья Северо-Американского континента. От сибирских аборигенов, т. е. чукчей, русские узнали о «Большой земле» на Востоке. За этими образами стоял научный вопрос, существует ли сухопутный мост между Евразийским и Североамериканским континентами. Экспедиции пришлось столкнуться с рядом проблем, характерных для эпохи открытий: суровыми погодными условиями на море, непредсказуемыми течениями, личными конфликтами членов экипажа, культурными недоразумениями с аборигенами. Разведка была сложной задачей, не обошлось без неудач. Честолюбие и упорство были главными чертами первооткрывателей.

Разведка была сложной задачей, не обошлось без неудач. Честолюбие и упорство были главными чертами первооткрывателей.

Аляска стала плацдармом для открытия более теплых краев. Поручик Иван Федорович Крузенштерн совершил первое русское кругосветное плавание в 1803-1806 годах. За этим амбициозным предприятием стоял сильный геополитический мотив: это было время наполеоновских войн. Имперская Россия хотела открыть окно в Тихий океан, установив дипломатические контакты и торговлю с испанской и португальской Америкой, а также с Восточной Азией. На самом деле политический и экономический итог кругосветного плавания оказался маргинальным, зато российская имперская наука заслужила солидные заслуги. Исследователи проводили фундаментальные исследования в области геологии, минералогии, астрономии, ботаники, картографии, изучали океанские глубины. Но царское правительство также инициировало экспедиции вглубь континентов, то есть экспедицию Лангсдорфа в Бразилию и Амазонию в 1825-1828 годах, через двадцать лет после великой экспедиции Гумбольдта в Южную Америку. Однако заслуги Лангсдорфа находятся в тени научного внимания к наследию Гумбольдта. В первой половине XIX века русские суда часто заходили к берегам Австралии. Подводя итог, русские исследования внесли важный вклад в области геологии, метеорологии, флоры и фауны южной части Тихого океана.

Однако заслуги Лангсдорфа находятся в тени научного внимания к наследию Гумбольдта. В первой половине XIX века русские суда часто заходили к берегам Австралии. Подводя итог, русские исследования внесли важный вклад в области геологии, метеорологии, флоры и фауны южной части Тихого океана.

Другим местом русских исследований были южные пограничные зоны, соприкасавшиеся со Средней Азией. Внутренняя часть этого мирового региона была терра инкогнита в девятнадцатом веке. С падением «восточных империй», то есть Османской империи на западе и Цинского Китая на востоке, путь в Среднюю Азию для русских был открыт. Не только из-за геополитических интересов (Большая игра с Британией) этот регион был интригующим. Его топография, природные ресурсы и обширность еще не были обнаружены. Аральское и Каспийское моря, среднеазиатские плоскогорья еще ждали своего открытия. И действительно, и здесь такие русские, как Петр П. Семенов-Тян-Шанский и Николай М. Пржевальский, очень заслужили проведение фундаментальных исследований. Как пишет Боном, русская наука была в то время действительно «императорской», потому что, во-первых, экспедиции инициировались Русским Императорским географическим обществом, во-вторых, такие исследователи, как Семенов-Тян-Шанский, выступали за аннексию Средней Азии Россией, т. е. «имперская наука» стала империалист. Из описания Бонома становится ясно, что, несмотря на государственный характер всех этих экспедиций, такие исследователи, как Семенов-Тян-Шанский и Пржевальский, были самостоятельными. Это были энергичные люди, стремившиеся завоевать официальную репутацию. В то же время в этом была их слабость: их мания делала их восприимчивыми к шовинистическим вывертам.

Как пишет Боном, русская наука была в то время действительно «императорской», потому что, во-первых, экспедиции инициировались Русским Императорским географическим обществом, во-вторых, такие исследователи, как Семенов-Тян-Шанский, выступали за аннексию Средней Азии Россией, т. е. «имперская наука» стала империалист. Из описания Бонома становится ясно, что, несмотря на государственный характер всех этих экспедиций, такие исследователи, как Семенов-Тян-Шанский и Пржевальский, были самостоятельными. Это были энергичные люди, стремившиеся завоевать официальную репутацию. В то же время в этом была их слабость: их мания делала их восприимчивыми к шовинистическим вывертам.

В своем турне по открытию земного шара русскими Бономм смещает акцент на более холодные края, то есть на северные и южные полярные регионы, которые автор называет «краем земли». Несколько раздражает, что Bonhomme не объясняет, какой образ был у русских на этих «концах земли». Конечно, из-за близости к Сибири северная полярная и арктическая зона представляла для россиян больший интерес. В описании Бономма остается неясным, какое восприятие у русских было на «Севере». Например, один из самых больших островов Арктики у мыса Челюскин получил название «Северная Земля». Был ли это намек на расположение Северного полюса, т.е. образ великого континента на Крайнем Севере? Судя по всем этим экспедициям, т.е. по морям Арктики и Антарктиды, кругосветному плаванию Крузенштерна и предшествовавшим плаваниям Беринга, переходам в южную часть Тихого океана, русские открытия были не только сухопутными. На самом деле Россия была и сухопутной, и морской державой.

В описании Бономма остается неясным, какое восприятие у русских было на «Севере». Например, один из самых больших островов Арктики у мыса Челюскин получил название «Северная Земля». Был ли это намек на расположение Северного полюса, т.е. образ великого континента на Крайнем Севере? Судя по всем этим экспедициям, т.е. по морям Арктики и Антарктиды, кругосветному плаванию Крузенштерна и предшествовавшим плаваниям Беринга, переходам в южную часть Тихого океана, русские открытия были не только сухопутными. На самом деле Россия была и сухопутной, и морской державой.

Последняя глава Bonhomme посвящена новому рубежу России в ХХ веке — космосу. Эта глава не очень укладывается в рамки, не имеет связей с другими главами монографии. В этом общая слабость книги: Bonhomme не может дать четкого представления о русских открытиях, отсутствует толковательная нить, хотя большинство глав дает интригующие взгляды на историю русских открытий. Он показывает, что история русского освоения развивалась от ранней стихийной деятельности неграмотных казаков и промышленников до прогрессирующего профессионализма ученых ученых и талантливых мореплавателей, начиная с восемнадцатого века.

Эпоха монгольского владычества в Сибири закончилась поражением сибирского хана Кучума. С тех пор эта богатая земля вошла в состав Российской империи. На территории ханства возникли небольшие крепости; позже они превратились в крупные города — Тюмень, Суртуг, Тобольск и др. Сегодня в Сибири более 130 городов. Наиболее крупными являются Новосибирская, Иркутская, Красноярская, Кемеровская, Абаканская, Барнаульская, Омская, Томская и многие другие мелкие автономии.

Эпоха монгольского владычества в Сибири закончилась поражением сибирского хана Кучума. С тех пор эта богатая земля вошла в состав Российской империи. На территории ханства возникли небольшие крепости; позже они превратились в крупные города — Тюмень, Суртуг, Тобольск и др. Сегодня в Сибири более 130 городов. Наиболее крупными являются Новосибирская, Иркутская, Красноярская, Кемеровская, Абаканская, Барнаульская, Омская, Томская и многие другие мелкие автономии. Еще одно место в экзотической Бурятии, и очень достойное посещения этого удивительного края!

Еще одно место в экзотической Бурятии, и очень достойное посещения этого удивительного края!