Политический строй в Новгородской республике в XII–XV веках

Грибина Галина Александровна1, Ермолаева Екатерина Львовна1, Илюшина Елена Сергеевна1, Федосеева Любовь Алексеевна1

1Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина

Аннотация

В статье рассматриваются особенности возникновения и совершенствования политического строя в Новгороде. Даётся описание формирования организации вече в XII–XV вв., а также приведена характеристика первого представительного органа, который ограничивал власть князей. В статье рассматриваются причины возникновения народных собраний, их состав и компетенции, описываются вечевые процедуры. Поднимается проблема представительской функции и полномочий первого выборного органа.

Ключевые слова: бояре, Великий Новгород, вече, демократия, князья, народовластие, новгородская республика, политический строй

Библиографическая ссылка на статью:

Грибина Г.

Великий Новгород занимал очень выгодное географическое положение, поэтом ему посчастливилось стать активным посредником в торговых связях как с русскими княжествами, так и с заграничными странами такими, как Прикаспием, Прибалтикой, Скандинавией, Причерноморьем, Волжской Болгарией и северо-немецкими городами.

Развитие торговли требовало немедленного создания демократических принципов управления. Основой для такой политической системы стала вечевая форма власти. Именно так зарождался своеобразный республиканский государственный строй.

Считают, что широкомасштабная выборная история в России датируется со становлением Новгородской феодальной республики. Хотя до того времени вечевые собрания, регулировавшие принятие решений важных вопросов государственного и местного значения, были популяризированы на Руси, но именно в Великом Новгороде впервые сформировались выборные институты.

В переводе со старославянского «вече» означает совет. В период, когда еще не было государства, древние славяне решали наиболее важные вопросы на собраниях племени.

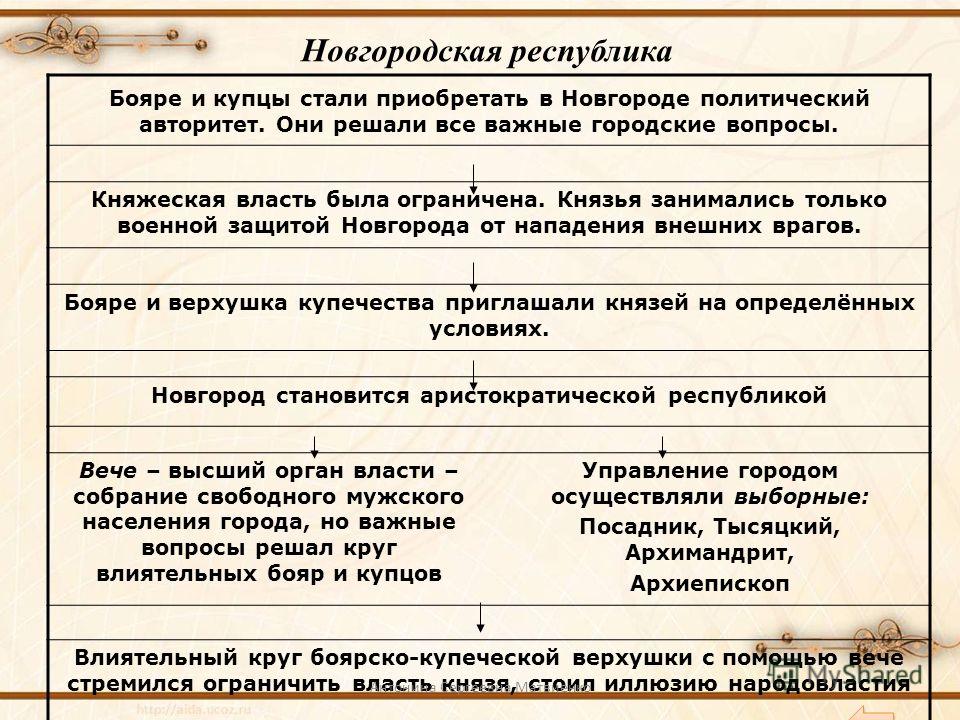

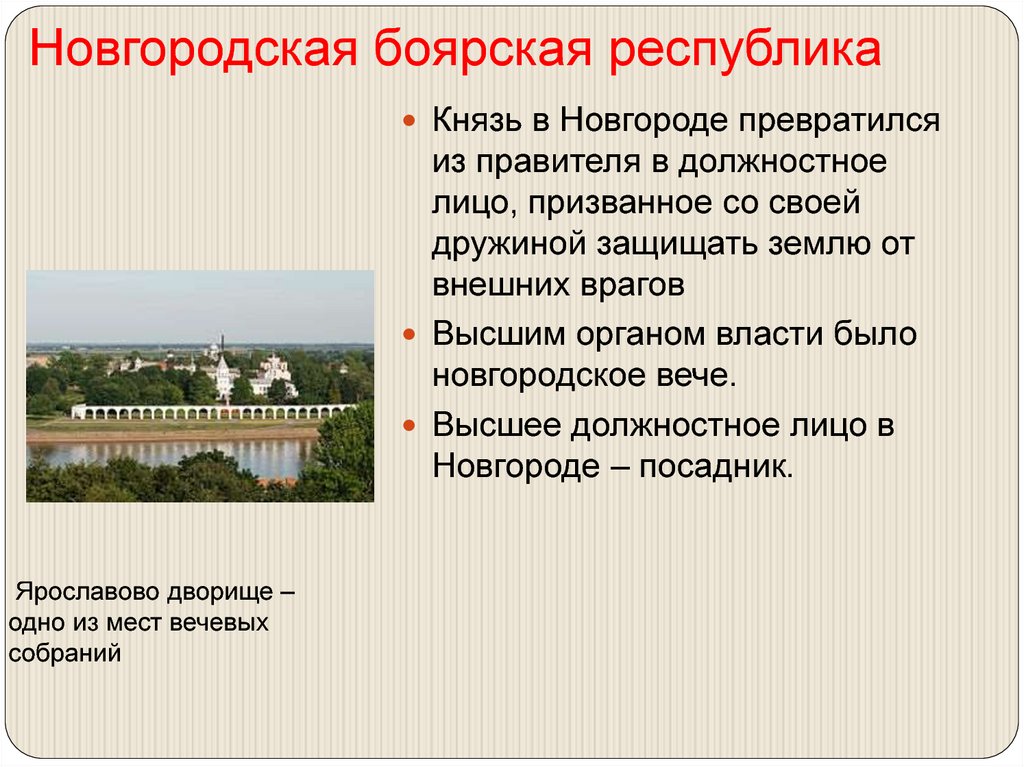

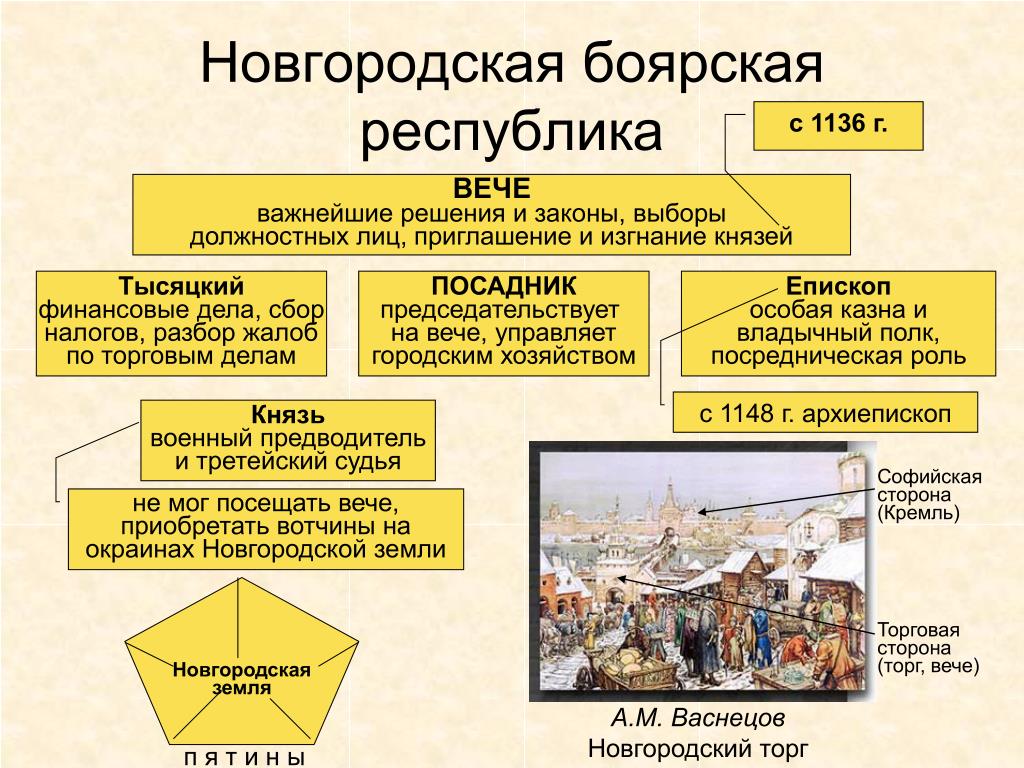

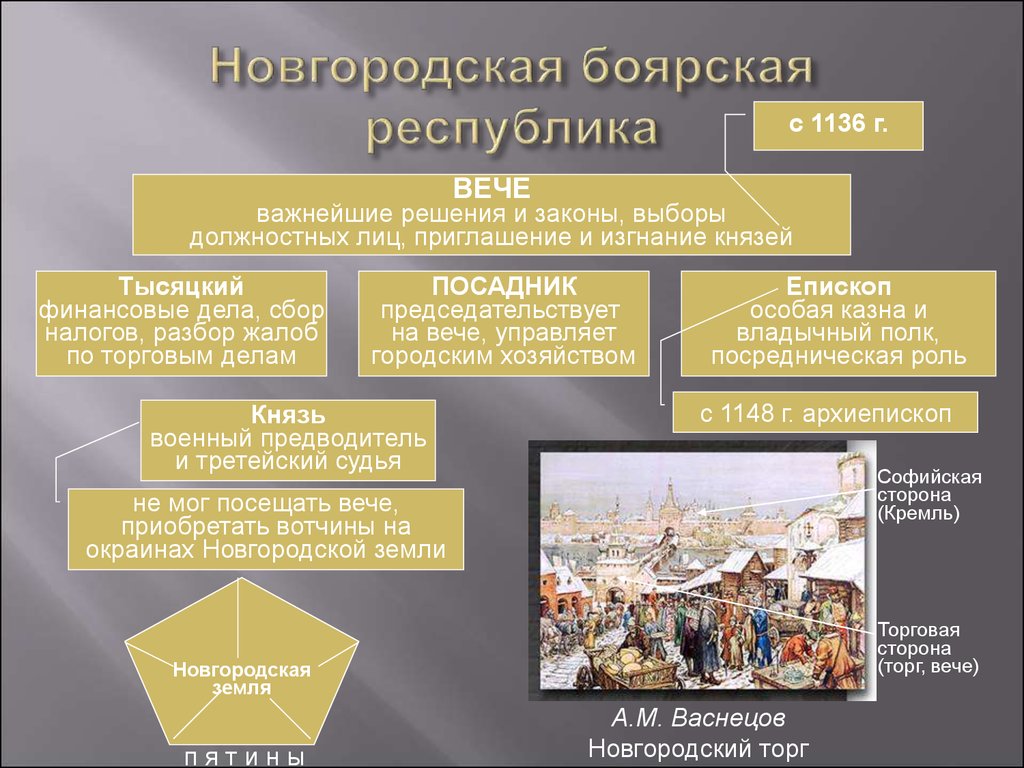

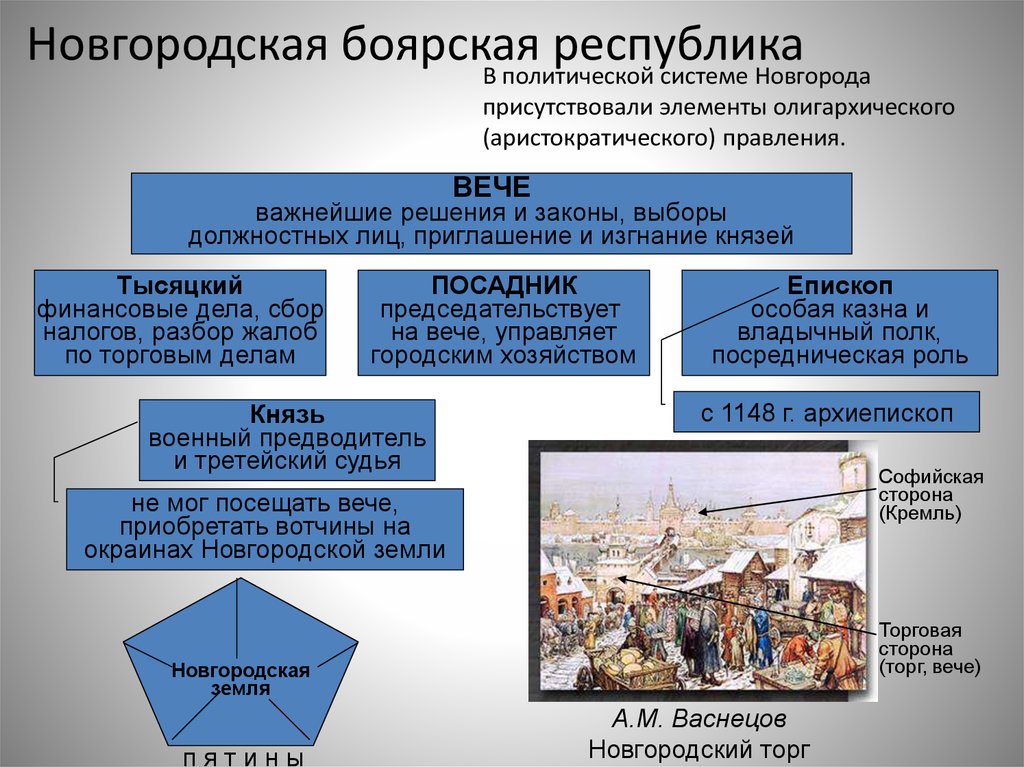

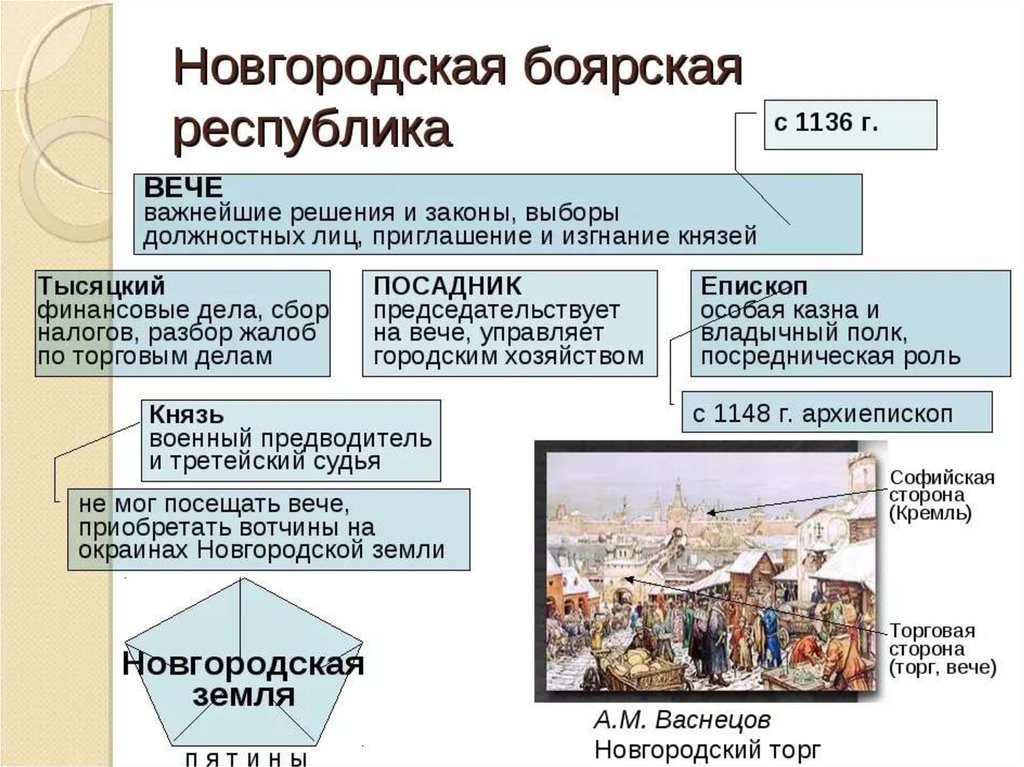

До раздробленности русских земель Новгород находился в зависимости от Киева. После разделение Руси XI-ХII вв. на несколько отдельных княжеств Новгород перестал испытывать на себе в полной мере характерной для всей удельной Руси княжеской власти. В 1136 г., воспользовавшись восстанием крестьян и городских низов против киевского князя, бояре Новгорода захватили власть, закрепив господствующее положение. Так Новгород приобретает черты олигархической формы правления [1].

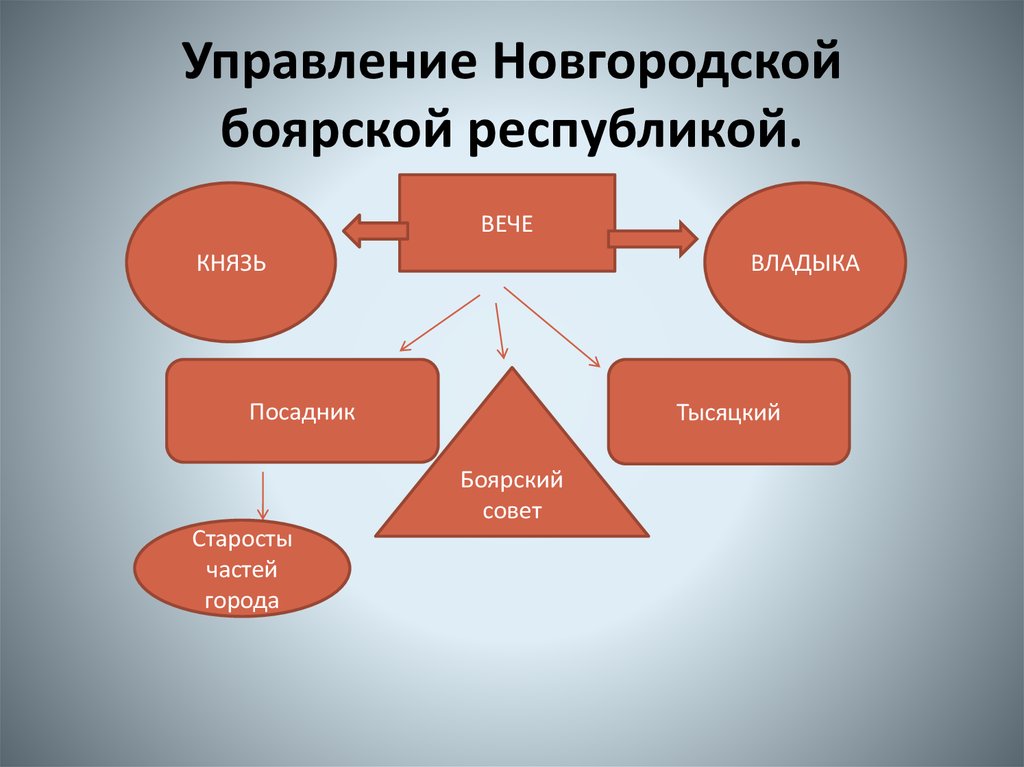

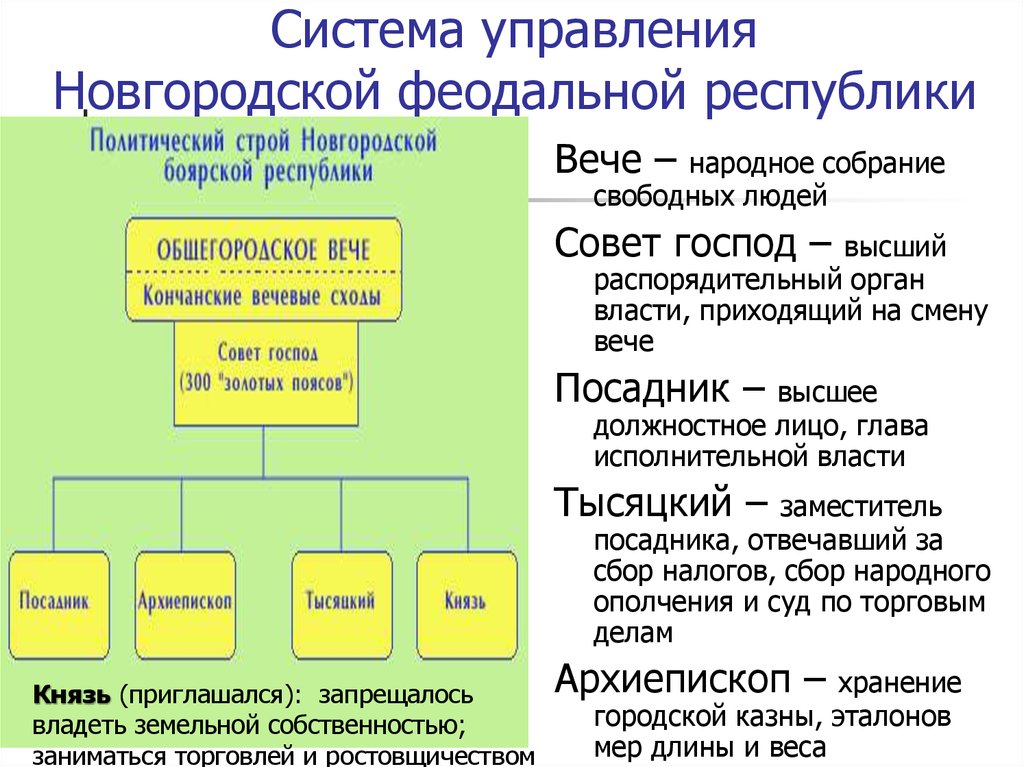

В основе новгородской системы управления лежал компромисс черни и боярства. Эту функцию выполняло вече, которое представляло собой политический институт и реализовывало принцип народовластия.

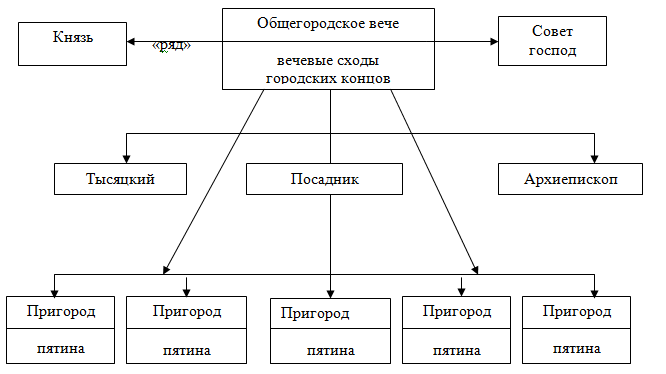

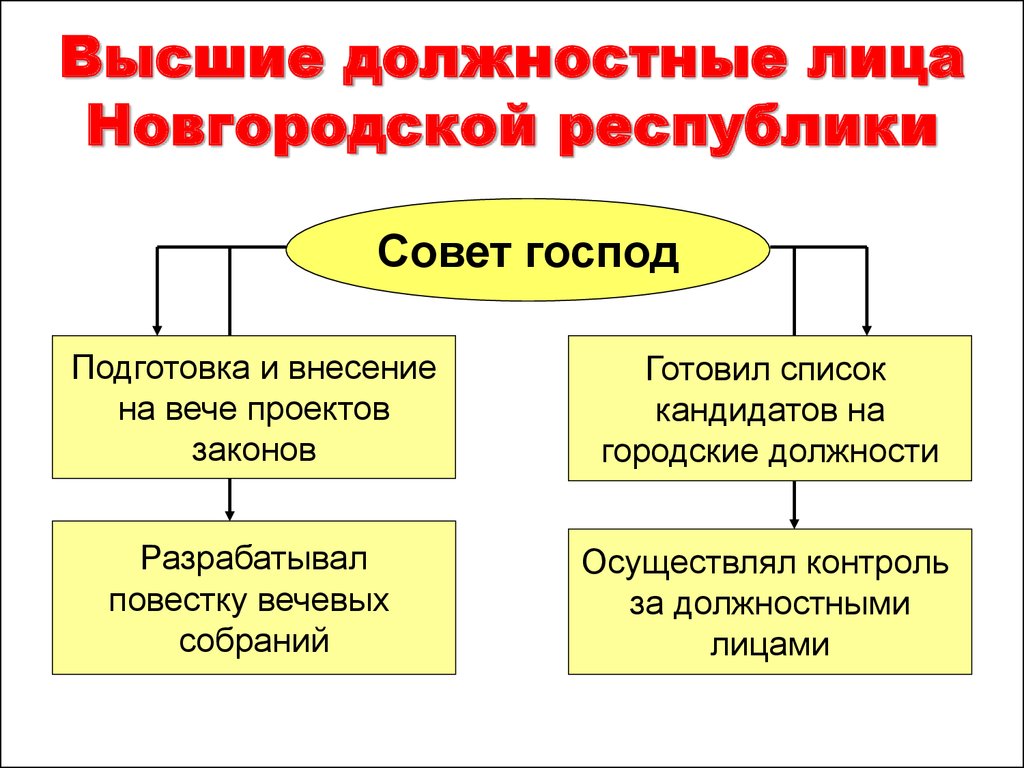

Государственное управление, получившее распространение на северо-западе русских земель, реализовывалось через систему вечевых органов: в самом Новгороде существовало общегородское вече, а в отдельных частях города – вечевые собрания. Вече было высшим органом власти, которое решало важнейшие вопросы экономики, политики, администрирования, судопроизводства и военной сфер. К собраниям заранее подготавливался перечень вопросов, подлежащие обсуждению, а также список кандидатов избираемых на вече должностных лиц. Вече имело в своем распоряжении канцелярию и архив вечевого собрания. Чтобы принимать решения необходимо было одобрение большинством голосов [2].

Вече было высшим органом власти, которое решало важнейшие вопросы экономики, политики, администрирования, судопроизводства и военной сфер. К собраниям заранее подготавливался перечень вопросов, подлежащие обсуждению, а также список кандидатов избираемых на вече должностных лиц. Вече имело в своем распоряжении канцелярию и архив вечевого собрания. Чтобы принимать решения необходимо было одобрение большинством голосов [2].

Вечевые собрания созывались не регулярно, а лишь тогда, когда в нем была действительная необходимость. Зачастую это происходило во время восстаний, войн и выбора князя. Вече собиралось после ударов вечевого колокола на Торговой стороне Новгорода либо на Ярославовом дворе либо на Софийской стороне. Колокола размещались в гридницах. Кроме это, на вечевой площади стояла трибуна, с которой вещали ораторы. На площади для удобства собравшихся были установлены скамьи [3].

Созвать вече могли как представители знати, так и простые горожане. Участие принимали в основном жители Новгорода, но иногда там могли присутствовать представители новгородских окраин. Принимать участие в вечевом собрании могли главы всех свободных семейств. Хотя существует предположение, что участвовать в вечевых собраниях могли только владельцы усадеб. Для участников существовали достаточно строгие правила, регламентировавшие нормы их поведения. Они способствовали результативности законодательного процесса [4].

Принимать участие в вечевом собрании могли главы всех свободных семейств. Хотя существует предположение, что участвовать в вечевых собраниях могли только владельцы усадеб. Для участников существовали достаточно строгие правила, регламентировавшие нормы их поведения. Они способствовали результативности законодательного процесса [4].

Новгородское вече предстаёт на первый взгляд весьма демократическим институтом, который решает наиболее важные государственные вопрос и даже походит на «народовластие». Но первое впечатление обманчиво. Социальная неоднородность древнерусского общества, породила аристократический государственный строй. Правда, вплоть по начала XI в. боярство прислушивалось к мнению народа. Однако уже с XII века знать фактически подчинила своей воле вечевые собрания практически всех русских земель, и Новгород тому не исключение. Властные полномочия, таким образом, окончательно перешли к местной боярской аристократии [1].

С течением времени вечевая новгородская демократия превратилась в аристократический орган власти. Собственно, это было закономерным явлением в условиях набирающего силу феодализма.

Собственно, это было закономерным явлением в условиях набирающего силу феодализма.

Итак, впервые зарождение демократических принципов управления произошло в Новгороде. В основе вече лежал целесообразный компромисс между знатью и народом. Причём по всей вероятности, что бояре злоупотребляли властью. Несмотря на то, что формой правления в Новгороде считают феодальной, боярской республикой, вечевые процедуры, получившие столь широкое распространение на северо-западе Руси, являются одной из исторических форм прямой демократии. Однако демократичные вечевые сходы фактически стали подконтрольными боярской аристократии.

Библиографический список

- Купрач А.М. Вече – древняя и средневековая форма выборов и прямой демократии на Руси//Народный календарь. – 2012. – № 37. – С. 7-9;

- Попова В.О. Вечевые процедуры новгородской республики и псковского княжества // Pro Nunc. Современные политические процессы. – 2012. – №1(11). – С.111-112;

- Барболина П.

Ю. Новгородское вече: высший институт власти в боярской республике// Pro Nunc. Современные политические процессы. – 2012. – №1(11). – С.104-110;

Ю. Новгородское вече: высший институт власти в боярской республике// Pro Nunc. Современные политические процессы. – 2012. – №1(11). – С.104-110; - Черняк Д.А. Новгородское вече как исторический феномен народовластия// Pro Nunc. Современные политические процессы. – 2012. – №1(11). – С. 116-120.

Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Федосеева Любовь Алексеевна»

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ НОВГОРОДСКОЙ ФЕОДАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ. История отечественного государства и права: Шпаргалка

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ НОВГОРОДСКОЙ ФЕОДАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ

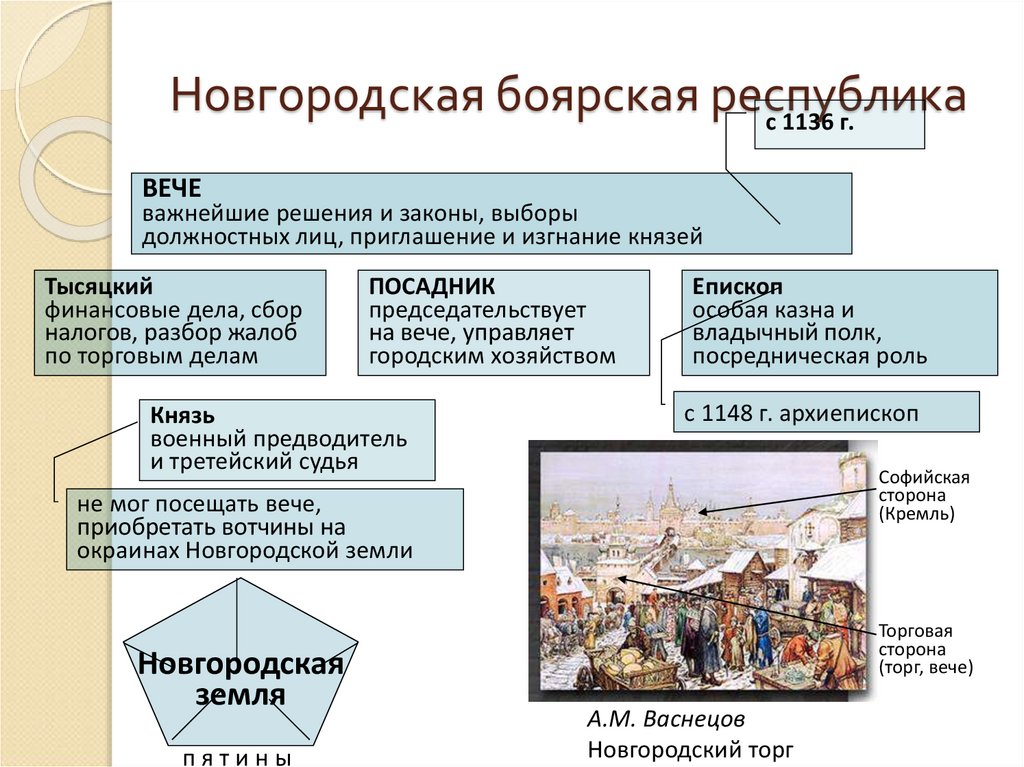

Новгород не рассматривался ни одной княжеской семьей в качестве вотчины, власть и полномочия князя здесь были сильно урезаны. Князья в Новгороде с XIII в. стали фактически выборными, новгородцы призывали к себе кого-либо из Рюриковичей, обычно из северо-восточных княжеств. Таким образом в Новгороде установился республиканский строй Новгородцы избирали даже архиепископа, который потом лишь утверждался митрополитом.

Высшим государственным органом Новгородской республики было вече («парламент-митинг») Существуют две точки зрения на персональный состав веча, в который входили:

1) все взрослые мужчины, т. е. была непосредственная демократия. Вместе с тем на вече являлись далеко не все, кто мог бы в нем участвовать;

2) представители населения (не все новгородцы), т. е. была представительная демократия.

Вече решало вопросы об избрании (изгнании) князя, избрании прочих высших должностных лиц Новгородской республики; вопросы войны и мира; выпускало законодательные акты; судило высших должностных лиц.

Князь (обычно из Рюриковичей) приглашался на княжение вечем. Князь был символом государства.

защитником новгородских земель. Прибывая с дружиной в город, князь заключал договор с Господином Великим Новгородом. Князю и его дружинникам запрещалось приобретать в собственность недвижимость на новгородской земле, чтобы он не смог укорениться в республике. Князь имел право на получение определенных пошлин, он мог охотиться, но только в специально предназначенных для этого заповедных лесах. Совместно с посадником князь осуществлял судебные функции, назначая судей на местах, а также, возможно, судебных приставов.

Архиепископ (владыка) возглавлял церковь, ведал мерами и весами, обладал некоторыми судебными и иными полномочиями, под его командованием состоял специальный архиепископский полк. Он председательствовал на заседаниях Боярского совета, который в Новгороде назывался «Оспода», а в Пскове – «Господа».

Посадник избирался на определенный срок вечем Действующий посадник назывался степенным, а бывший – старым. Также избирался вечем тысяцкий Посадник и тысяцкий решали оперативные вопросы жизни Новгородской республики. Им принадлежали определенные судебные полномочия.

Им принадлежали определенные судебные полномочия.

Все города, входившие в состав Новгородской республики, считались новгородскими пригородами и были приписаны к тому или иному концу (части города) Новгорода. Новгородский пригород Псков фактически обладал широкой автономией, обычно там был даже собственный князь. Однако в Пскове не было собственных бояр, так как все они жили в Новгороде, поэтому делами Пскова управляли житьи (т. е. зажиточные) люди.

ПОКОРЕНИЕ ИВАНОМ III НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1.

2. Церковная организация Новгородской республики

2. Церковная организация Новгородской республики1.2. Церковная организация Новгородской республики К началу XIV в. новгородская церковь представляла собой могущественную организацию, оказывающую влияние на все стороны жизни общества. По определению В. Ф. Андреева, государственная машина срослась здесь с церковной

4.3. Ересь жидовствующих и падение Новгородской республики

4.3. Ересь жидовствующих и падение Новгородской республики Свои расходы, связанные с приездом великого князя, архиепископ Феофил вознамерился хотя бы частично восполнить за счет «подъезда» в Псков. В 1477 г. «приеха в Псков преосвященный архиепископ Великого Новагорода и

Очерк четвертый СТАНОВЛЕНИЕ НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В XI СТОЛЕТИИ. ВОЛНЕНИЯ В НОВГОРОДЕ 1015–1016 И 1071 гг.

Очерк четвертый

СТАНОВЛЕНИЕ НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В XI СТОЛЕТИИ. ВОЛНЕНИЯ В НОВГОРОДЕ 1015–1016 И 1071 гг.

Во второй половине X в. на территории Восточной Европы сложился огромный межплеменной суперсоюз (союз союзов), вобравший в себя практически все восточнославянские

ВОЛНЕНИЯ В НОВГОРОДЕ 1015–1016 И 1071 гг.

Во второй половине X в. на территории Восточной Европы сложился огромный межплеменной суперсоюз (союз союзов), вобравший в себя практически все восточнославянские

7. ПРИЧИНЫ ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ НОВГОРОДСКОЙ ФЕОДАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ

7. ПРИЧИНЫ ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ НА РУСИ. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ НОВГОРОДСКОЙ ФЕОДАЛЬНОЙ РЕСПУБЛИКИ Феодальная раздробленность на Руси оформилась в к. первой трети XII в., после смерти великого князя Мстислава Владимировича Великого. Предпосылки для развития

§ 14. Государственный строй Римской республики

§ 14. Государственный строй Римской республики От полиса к империи Конец IV — начало III в. до н. э. в истории Рима был важнейшим рубежом.Во-первых, к этому времени завершилось государственно-политическое становление римского полиса, и римская государственность опиралась

11.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ11. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ Период существования самостоятельной Новгородской земли – с 1136 по 1477 г. Форма правления сложившаяся в Новгороде за это время, по-своему уникальна и требует отдельного рассмотрения в курсе

§ 6. Политические взаимоотношения московской великокняжеской власти и Новгородской феодальной республики в 1471–1477 гг.

§ 6. Политические взаимоотношения московской великокняжеской власти и Новгородской феодальной республики в 1471–1477 гг. У нас нет летописных данных, позволяющих говорить о том, как развивались московско-новгородские отношения в ближайшие годы после 1471 г. Нет в нашем

§ 7. Ликвидация независимости Новгородской феодальной республики в 1478 г.

§ 7. Ликвидация независимости Новгородской феодальной республики в 1478 г. В предыдущих параграфах были рассмотрены политические взаимоотношения между Новгородской феодальной республикой и московской великокняжеской властью, подготовившие условия, в которых произошло

8.3. Государственный строй

8.3. Государственный строй Имперская политика определяла систему государственного управления и изменения, которые происходили в ней в течение XIX — начала XX в. Так, тенденция усиления полицейско-бюрократической системы привела к ликвидации даже упоминаний об автономии

16.3. Государственный строй

16.3. Государственный строй

Анализ государственного строя в рассматриваемый период включает в себя характеристику Украинского самостоятельного государства, которое было провозглашено в июне 1941 г. во Львове, характеристику немецкого и румынского оккупационных режимов и

во Львове, характеристику немецкого и румынского оккупационных режимов и

17.2. Государственный строй

17.2. Государственный строй Тоталитарный режим не изменил своей сущности и в послевоенные годы. Однако переход к мирной жизни нуждался в определенной реорганизации конституционных органов власти и управлении.Высшие органы власти и управления. Высшим органом власти

18.2. Государственный строй

18.2. Государственный строй Формирование неототалитарного режима нуждалось в установлении более жесткого контроля партийных структур над органами власти и управления. Этот процесс был завершен принятием Конституции СССР 1977 г. и соответствующих конституций союзных

Визуализация исторических сетей

Примечание по транслитерации »

Амелия Гарднер-Торп

Этот проект касается 762 берестяных грамот из нескольких городов (города/города) Киевской Руси, датируемых между 1100 и 1300 годами. федерация средневековых восточнославянских княжеств, в состав которой входили земли современной западной России, Украины и Белоруссии. Начиная с IX века Русь расширилась за счет тринадцати полусамостоятельных княжеств: Киевского, Новгородского, Ростово-Суздальского (позже Владимиро-Суздальского), Рязанского, Смоленского, Полоцкого, Туровского, Муромского, Северского (или Северщины), Черниговского. , Переяслав, Волынь, Галица. Под наблюдением Великий Князь ʹ (Великий Князь) Киевский, Русь просуществовала до разграбления Киева монголами в 1240 году. береста (известная как Грамоты на Бересте) с перьями. По сравнению с пергаментом, который был дорогим и использовался для богослужебных книг, «высокой» литературы и юридических текстов, и бумагой, которая впервые была завезена на Русь в XIV веке, береста была бесплатной и широко доступной. Большая часть этих писем написана на древневосточнославянском и древненовгородском диалекте с его ярко выраженными орфографическими особенностями.

федерация средневековых восточнославянских княжеств, в состав которой входили земли современной западной России, Украины и Белоруссии. Начиная с IX века Русь расширилась за счет тринадцати полусамостоятельных княжеств: Киевского, Новгородского, Ростово-Суздальского (позже Владимиро-Суздальского), Рязанского, Смоленского, Полоцкого, Туровского, Муромского, Северского (или Северщины), Черниговского. , Переяслав, Волынь, Галица. Под наблюдением Великий Князь ʹ (Великий Князь) Киевский, Русь просуществовала до разграбления Киева монголами в 1240 году. береста (известная как Грамоты на Бересте) с перьями. По сравнению с пергаментом, который был дорогим и использовался для богослужебных книг, «высокой» литературы и юридических текстов, и бумагой, которая впервые была завезена на Русь в XIV веке, береста была бесплатной и широко доступной. Большая часть этих писем написана на древневосточнославянском и древненовгородском диалекте с его ярко выраженными орфографическими особенностями. Однако пятьдесят шесть букв написаны на других языках: старославянском, греческом, латинском, нижненемецком и прабалтийско-финском. Из-за хрупкости бересты многие из этих букв требуют лингвистической реконструкции.

Однако пятьдесят шесть букв написаны на других языках: старославянском, греческом, латинском, нижненемецком и прабалтийско-финском. Из-за хрупкости бересты многие из этих букв требуют лингвистической реконструкции.

Первая берестяная грамота была обнаружена в Великом Новгороде, на северо-западе России, в 1951 году Ниной Федоровной Акуловой при археологических раскопках. По состоянию на февраль 2022 г. в двенадцати городах России: Витебске, Вологде, Звенигороде, Москве, Мстиславе, Великом Новгороде (далее — Новгород), Пскове, Смоленске, Старой было обнаружено 1214 полных писем периода с 1020 по 1500 гг. Русса, Старая Рязань, Тверь, Торжок.

Буквы из бересты могут быть размером от 6 x 1,5 см (2 x 0,6 дюйма) до 47,2 x 16 см (18,6 x 6,3 дюйма) и обычно обрезаются по размеру после надписи. Кора гладкая на ощупь и с надписью на внутренней (вогнутой) стороне, хотя иногда использовалась и внешняя сторона коры, на которую труднее нанести надпись. Кора состоит из тонких слоев, которые можно разделить либо для выявления более гладких нижних слоев, на которые легче наносить надписи, либо для создания дубликатов букв. Несколько кусочков коры также могут использоваться для одного «текста», о чем свидетельствует N419.(письмо 419 из Новгорода), книжка XIV в. Многие авторы писали свои письма; однако иногда использовались писцы, о чем свидетельствуют сохранившиеся «блоки» писем, написанных одним и тем же почерком.

Несколько кусочков коры также могут использоваться для одного «текста», о чем свидетельствует N419.(письмо 419 из Новгорода), книжка XIV в. Многие авторы писали свои письма; однако иногда использовались писцы, о чем свидетельствуют сохранившиеся «блоки» писем, написанных одним и тем же почерком.

Письма скатывались для проезда и везлись посыльными в черте города или в другие города Руси. Посланники иногда читали свои сообщения вслух, выполняли физические жесты, такие как поклоны, и сообщали адресатам писем дополнительные подробности (в так называемых «коммуникативно гетерогенных» письмах). Иногда под сообщением оставляли место для ответа, а иногда одно письмо свидетельствует о сообщении и ответе (что указывает на то, что одно и то же письмо было отправлено туда и обратно). Однако письма часто читались, а затем выбрасывались, как рассказывает Кирик Новгородский (ум. 1156/8?) в своих Вопросы архиепископу Новгородскому (1130—56) Нифонту: «Не грех ли ходить ногами по письмам (грамотам) , которые кто-то измельчил (изрезав) , выбросил (выкинил) [ …]?»

ГЕОГРАФИЯ БЕРЕСТНЫХ БУКВ

В Новгороде обнаружено более 90% сохранившихся берестяных грамот. Отчасти это связано с толстой, слегка кислой и анаэробной почвой Новгорода, которая хорошо сохраняет органические материалы, такие как дерево, кожа и кости, а также с историей крупномасштабных раскопок. Почвы Москвы, Смоленска и Владимира, например, менее приспособлены к сохранению органического вещества.

Отчасти это связано с толстой, слегка кислой и анаэробной почвой Новгорода, которая хорошо сохраняет органические материалы, такие как дерево, кожа и кости, а также с историей крупномасштабных раскопок. Почвы Москвы, Смоленска и Владимира, например, менее приспособлены к сохранению органического вещества.

Из 762 сохранившихся берестяных грамот периода c. 1100—1300, всего 678 из Новгорода, из них 415 происходят с Троицкого раскопа (троицкий раскоп) в Людин Конце на западной («Софийской») стороне города. Период с. 1100—1300 годы — особенно интересная эпоха в русской и новгородской истории. Новгород был городом на северо-западе Руси (современной России), примерно в 111 милях от Санкт-Петербурга. Сам город был основан в конце десятого века, хотя городище , резиденция князя (князь), примерно в 1 миле от него, датируется серединой девятого века. Во время своего правления варяжский вождь Рюрик сделал своей столицей Новгород.

В 1136 году новгородцы уволили своего князя Всеволода Мстиславича, что считается началом «Новгородской республики». Вече , или народные собрания, составленные из бояр (аристократии) и возглавляемые посадником («посадником»), неоднократно приглашали и распускали новгородских князей до 1410 г., когда Собор панов (совет господ) . посадников были избраны из боярских семей в Новгороде, и между боярами и их союзниками часто вспыхивали конфликты с соперничающими группировками. В ряде случаев посадников были убиты, их имения (и их союзников) сожжены или же у них отнято посадников . Хотя вече не были уникальными для Новгорода (было также вече в Киеве, Пскове и Белгороде Киевском), вече с.0011 вече , которое, по мнению многих ученых, значительно соперничало бы с властью князя, и его отношения с князьями города особенно интересны. Эта картина может быть отчасти связана с тем фактом, что сохранились новгородские летописи. Другие летописи, как, например, «Южная Русь» «Повесть временных лет » ( «Повести временныxу лету» [ПВЛ]), были лишь продолжением друг друга.

Вече , или народные собрания, составленные из бояр (аристократии) и возглавляемые посадником («посадником»), неоднократно приглашали и распускали новгородских князей до 1410 г., когда Собор панов (совет господ) . посадников были избраны из боярских семей в Новгороде, и между боярами и их союзниками часто вспыхивали конфликты с соперничающими группировками. В ряде случаев посадников были убиты, их имения (и их союзников) сожжены или же у них отнято посадников . Хотя вече не были уникальными для Новгорода (было также вече в Киеве, Пскове и Белгороде Киевском), вече с.0011 вече , которое, по мнению многих ученых, значительно соперничало бы с властью князя, и его отношения с князьями города особенно интересны. Эта картина может быть отчасти связана с тем фактом, что сохранились новгородские летописи. Другие летописи, как, например, «Южная Русь» «Повесть временных лет » ( «Повести временныxу лету» [ПВЛ]), были лишь продолжением друг друга.

Экономическое положение Новгорода также было уникальным. Территория вокруг города была густо засажена деревьями и населена животными, меха которых вывозились через Новгород. Новгородская бояре были активно вовлечены в торговлю мехом, а также в другие виды экономической практики, такие как ростовщичество и сбор налогов с дачных деревень (которые часто платили налоги натурой). В отличие от Киева и других южных городов, Новгород, находившийся далеко на северо-западе, не был осажден монголами в 1240-х годах, хотя его князья платили дань Золотой Орде. В XIII веке в Новгороде были основаны фактории (конторс) для Ганзейского союза, из которых меха и воск были типичным экспортом. Охотничьи птицы, кожаные изделия и обувь также были предметом экспорта. Самостоятельная торговля Новгорода с Лигой через ее контор прекратил свое существование в 1478 году, когда Великое княжество Московское присоединило к себе Новгород и распустило свое вече . В 1494 году контор был окончательно закрыт.

Бум письма на бересте произошел между 1100 и ок. 1240. Из 762 писем, датируемых между 1100 и 1300 годами, только 140 были написаны между ок. 1240 и 1300 гг. Упадок письма на бересте, вероятно, произошел в результате монгольских нашествий на Русь в 1230-х и 1240-х годах. Напротив, период c. 1025–1100 гг. свидетельствуют только о тридцати шести письмах и ок. 1300–1500 гг., 415 писем, демонстрирующих, что письмо на бересте в некоторой степени восстановилось в течение четырнадцатого века.

БЕРЕСТЯНЫЕ ПИСЬМА, c. 1100 — 1300: ВСЯ СЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ

Здесь я визуализировал 762 письма на бересте, сохранившиеся с периода c. 11:00—13:00 путем построения связей между отдельными отправителями и получателями. Хотя большинство визуализированных здесь букв исходит из Новгорода, буквы, представленные здесь, производились еще в девяти городах России: Витебске, Звенигороде, Мстиславе, Пскове, Старой Руссе, Твери, Старой Рязани и Торжке (см. таблицу ниже).

таблицу ниже).

Чтобы визуализировать всю сеть, я сначала прочитал все 762 письма и записал каждое имя — автора (авторов), адресата (адресатов) и любого другого упомянутого лица (лиц). У некоторых писем не было явного автора или адресата; однако, поэтому имена не были записаны. Затем я сверился с новгородскими летописями и работами нескольких лингвистов, а именно А. А. Зализняка в его Древненовгородском диалекте (2004) и редакторов Новгородских грамот на бересте (Москва: 1953-2015), чтобы выяснить, в каких случаях повторяющиеся имена относятся к одному, трем или, скажем, пяти лицам. Это был целостный процесс, основанный на предполагаемой дендрохронологической дате, имени и содержании каждого письма.

Этот процесс был успешным для разделения повторяющихся имен на личности и, иногда, для определения их отчеств (и, таким образом, семейных связей). Однако существенным ограничением является то, что в большинстве случаев в письмах использовались только имена. Таким образом, не всегда удавалось точно отнести все буквы к конкретным лицам. Следующим этапом было занесение этих лиц в программу Gephi в виде узлов, а также их прямых и косвенных связей: прямых между авторами и адресатами и косвенных между авторами/адресатами и любыми лицами, упомянутыми в письмах. С такой базой данных можно затем проанализировать реляционную структуру россиян, отправлявших и получавших берестяные грамоты.

Таким образом, не всегда удавалось точно отнести все буквы к конкретным лицам. Следующим этапом было занесение этих лиц в программу Gephi в виде узлов, а также их прямых и косвенных связей: прямых между авторами и адресатами и косвенных между авторами/адресатами и любыми лицами, упомянутыми в письмах. С такой базой данных можно затем проанализировать реляционную структуру россиян, отправлявших и получавших берестяные грамоты.

ПЕТР МИХАЛКОВИЧ

Здесь я рассматриваю эго-письменную сеть боярина Петра Михалковича. Петр принимал активное участие в различных экономических и политических мероприятиях, таких как сбор налогов и долгов, управление землей и совместное наблюдение за общинным судом в районе Людин или «Конец» (конец) Новгорода. В результате Петр имел высокий социальный статус в г. Людин Конец г. – особенно после того, как его дочь Анастасия вышла замуж за новгородского князя Мстислава Юрьевича в 1155 г. В отличие от других бояр, однако – включая членов его семьи и несколько его связей в его сети писем (например, посадник Якун Мирославич) – Петр не упоминается ни в одной из местных новгородских летописей, хотя упоминается в ПВЛ – отдельная летописная традиция.

В отличие от других бояр, однако – включая членов его семьи и несколько его связей в его сети писем (например, посадник Якун Мирославич) – Петр не упоминается ни в одной из местных новгородских летописей, хотя упоминается в ПВЛ – отдельная летописная традиция.

Но в структуре сети берестяных корреспондентов Петр Михалкович был одной из самых центральных фигур в сети по центральности посредничества, что указывало на то, что он имел большое влияние на переводы внутри сети (если переводы следуют кратчайшим возможным путь).

Центральность по посредничеству количественно определяет, как часто человек (узел) выступает в качестве моста или посредника между двумя другими людьми. У Петра также самая высокая «степень» и очень высокая центральность собственного вектора в сети. Степень измеряет узлы как авторов и получателей писем и учитывает количество прямых контактов, которые имеет узел. Узлы с высокой степенью отправляли и получали больше писем и имели больше прямых контактов, чем узлы с низкой степенью. С другой стороны, центральность собственного вектора измеряет центральность узла в сети; предполагается, что узел является более центральным, если он связан с другими центральными узлами (таким образом, социальный статус человека является частично суммой социального статуса его контактов). На сеть Петра Михалковича приходится 35,82% подключений. Для сравнения, на вторую по величине компонентную сеть приходится 3,9%, а третий по величине 2,13%, что указывает на относительную важность Петра в передаче писем.

С другой стороны, центральность собственного вектора измеряет центральность узла в сети; предполагается, что узел является более центральным, если он связан с другими центральными узлами (таким образом, социальный статус человека является частично суммой социального статуса его контактов). На сеть Петра Михалковича приходится 35,82% подключений. Для сравнения, на вторую по величине компонентную сеть приходится 3,9%, а третий по величине 2,13%, что указывает на относительную важность Петра в передаче писем.

Понимая потенциал и реализованные связи Петра, можно рассуждать об уровне его социальной, экономической и политической власти в Новгороде. Петр , а не фигурирует в новгородских летописях в отличие от других выдающихся бояр того времени. Но тот факт, что Петр занимает центральное место в сети берестяных писем, побуждает нас переосмыслить, какие источники мы должны использовать для понимания понятий власти, знатности и социального капитала в Киевской Руси. Нанося на карту связи людей, можно визуализировать группы и индивидуумов, которыми человек себя окружал и с которыми он больше всего общался, а также бросить вызов идее о том, что средневековые общества обязательно были жестко стратифицированы и исключались с точки зрения класса и/или Пол.

Нанося на карту связи людей, можно визуализировать группы и индивидуумов, которыми человек себя окружал и с которыми он больше всего общался, а также бросить вызов идее о том, что средневековые общества обязательно были жестко стратифицированы и исключались с точки зрения класса и/или Пол.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение сети берестяных грамот предлагает новый взгляд на взаимоотношения на Руси. Это не только показывает, как эти отношения поддерживались не только с помощью языка и письма в качестве коммуникативного средства, но и как эти отношения влияли на макроструктуры, такие как вече . В частности, изучая использование языка в берестяных грамотах, Русь может быть привлечена к более широким историческим дискуссиям, таким как история эмоций, где она ранее почти не присутствовала. Использование языка в берестяных грамотах помогает выявить прагматические и эмоциональные связи между людьми. Теоретически это должно позволить историкам исследовать людей, которые0011, а не упоминается в типичных источниках – летописях, частных актах, уставах – таких как Петр Михалкович.

Изучение коллекции берестяных грамот как сети побуждает к новым исследованиям природы и типов дружбы, консолидации власти и их влиянию на социальные, экономические и политические структуры, такие как вече .

История российского права

Сб. Право в Восточной Европе, 1024 страницы

Présentation de l’éditeur

Начало русского права зафиксировано русско-византийскими договорами X века и древнейшим русским законом Русская правда . Бурные события последующих столетий (непрекращающиеся войны между князьями, монгольское нашествие, возникновение Новгородской республики) наложили отпечаток на правовую систему, пока московским князьям не удалось воссоединить страну. Это привело к созданию крупных законодательных памятников, таких как Уложения Ивана Великого 149 г.7 и Ивана Грозного 1550 г. После Смутного времени Соборное Уложение второго царя Романовых Алексея 1649 г. стало отправной точкой для комплексной русской кодификации XIX века.

Sommaire

Часть 1: Средние века (до 1497)

1 Общее введение

Цель этой работы

Периоризация

Определение закона

Средневековое право

Очерк «конституционной» истории России в эпоху независимых княжеств

Государство и право в эпоху независимых княжеств Section 1: Sources

2 Sources

The Concept of Sources

Chronicles

Kormchie

The Merilo Pravednoe

The Knigi Zakonnye

Archives

Foreign Sources for the Prehistory of Russian Law

Publication of Texts, Literature, Bibliography

3 The Treaties with Byzantium: The Zakon Russkii

The Treaties with Byzantium

The Treaty of 907

The Treaty of 911

The Treaty of 944

The Treaty of 971

The Zakon Russkii

4 The Russkaia Правда или Российское право 5 5KIA 9. 6 княжеских законов 8 Уставы городовые и губернские 9 Уложение ( Судебник ) Ивана 1497 г. 10 Иностранные законы 11 Незаконодательные (ненормативные) юридические источники: Gramoty Section 2 : Закон 12 Установка сцены: территория и племена в ранней Киевской Руси 13 Князь в средневековой России 14 Княжеское правительство 15 Города 16 ноября и PSKOV 17 Западная Россия 19 Лицо и семья 20. Актер 21 Церковь и монастыри 22 Courts and Justice Часть 2: Московия (до 1649 г. 23 Введение Раздел 1: Источники 24 Кодекс ( Sudebnik ) Ивана 1550 25 Стоглав 26 Кодексы 1589 г. и 1606–1607 гг. 27 Уставные книги Приказов 28 Постановления Земского собрания ( Земский собор ) 29 Соборное Уложение ( Соборное Уложение ) Алексея Михайловича от 1649 Раздел 2: Закон 30 TSAR 31 Царское Правительство 32 Территория и население 33 Местное правительство 34 Уголовное право и процесс 35 Гражданское право: Лица

История изучения Русская правда

Различные редакции Русская правда

Отдел Русская правда В статьях

Короткая Правда: Введение

Короткая Правда: Правда Иарослава

Источники IAROSLAV’s PRAVDA

ПРАВДА СЕВО IAROSLAV

PRAVDA 11111199 РАВДА 9003

Расширенная Правда: Введение

Кодикология Расширенной Правды

Состав Расширенной Правды

Соотношение между Краткой Правдой и Расширенной Правдой

Статут Владимира Всеволодовича Мономаха

Окончательное составление Расширенной Правды

Иностранные источники для Русская Правда ?

Сокращенная версия Russkaia Pravda

Введение

Церковный статут Св. Владимира

Церковный статут Иаронлава Wise

Статут Vsevolod на церковных судах и людях на торговле

99999999 годы

. Статут Vsevolod на церковных судах и на людях. Всеволода Мстиславича ( Rukopisanie )

Статут Свитослава Олговича из 1137

Смоленских хартистов Ростислав Мстиславич и епископа Manuil

Церковные статуты Лева Даниловича из Галиции 9019

Церковных позат.

Общие

Договоры: внутрироссийские договоры

Договоры с иностранными державами

Избранные примеры и особые категории

Договор 1229 года между Мстиславом Давыдовичем Смоленским и Рижским и Готским берегом

Договор между «Неизвестным князем» Смоленским и Рижским и Готским берегом

Договор 1269 года между Новгородом и Ганзейским союзом

Новгородско-Тверские договоры

Мирный договор 1318 года между Москвой и Новгородом и Тверью»

Устав Двинской земли

Устав Псковский

Устав Новгородский

Закон Ярослава о мостах

Уставы Белоозёрские

Управа митрополита

Убийственный закон Василия Слепого

Уложение Иванов : Введение и историография

Нумерация статей Уложения

Историческая справка 9019 Уложения 9019 и характер Кодекса

Источники Кодекса 1497 г.

Юридическое значение Кодекса 1497 г.

Влияние византийского права

Судебный закон для народа ( Закон Судный Людем )

Скра Новгорода

Яса Чингисхана и влияние монголо-татарского владычества на российское право Культурные контакты

Введение

Источники и историография до 1917 г.

Источники и историография после 19 лет17

Classification of Documents

Alphabetical Dictionary of Gramoty

Documents and Collections Other Than Gramoty

Pistsóvye and razriadnye knigi

Novgorod Birch-Bark Documents

The Iarlyki of the Tatar Khans

Физический этап ранней русской истории

Восточные славянские племена в X веке

Многоэтническое прошлое России в древности

Появление и первая экспансия древнерусского государства

Династия Рюриковичей

Социально-экономическая природа Киевской Руси: Дебаты о феодализме

Викинги Вопрос

Дань и межплеменные отношения в ранней Киевской Руси

Территория: постскриптум

Введение

Отношения между князьями: наследство и договоры – Вводные наблюдения

Викингское происхождение Дома Рюриковичей

История престолонаследия согласно Первичной летописи – краткий обзор , Монголо-татарская валидация

Должность и функции князя

Княжеский двор и чиновники в киевское время

Княжеское правительство

Расширение княжеской администрации в более поздние века

Общее налогообложение

Принц в качестве судьи

Принц в качестве законодателя

Внешние отношения: дипломатия и война

Введение

Происхождение Российских городов

Города и . в частности

в частности

Внешние сношения: договоры с князьями и иностранными державами

Городское население

Правовые основы городского хозяйства

Velikii Novgorod

PSKOV

Примечание по Viatka-Khlynov

Историческое введение

Закон литового принципа и польского общинного 9019 90999999999919 гг. Крупное землевладение – феодализм?

Князья-землевладельцы

Бояре и другие землевладельцы

Церковное и монастырское землевладение

Крестьяне

крестьянских землевладельцев

Порочному населению в последующих веках

сделок, касающихся земли

Местное правительство

Юридический статус отдельного лица

Занятия

Лицо в качестве члена семьи

Контракты

Деликты

Собственность

Церковь и государство

Организация церкви

Церковная юрисдикция

Other Sources of Church Income

Monasteries

Landowning by the Church

Introduction

Secular and Church Courts

Procedure in the Russkaia Pravda

Procedure in Novgorod and Pskov

Evidence

Criminal Law

Court Fees and Related Платежи )

)

Закон Московского княжества

Реформы Ивана

Введение и историография

Общий исторический фон и характер кодекса

Содержимое Кодекса 1550

Заключение

Юридическая значимость Стоглав

Принятие Стоглав

Содержание Стоглав

Кодекс 1589 г.: Введение

Содержание Краткой и Расширенной редакций

Связь между двумя редакциями и характером и источниками Кодекса 1589 г.

Сводной кодекс 1606–1607

Уставные книги Отдела по делам о разбойном нападении

Уставные книги Управления по делам рабства

Уставные книги Управления по городу Москве

Уставная книга Департамента автомобильных дорог

Уставные книги Земельного отдела

Постановления от 15 января 1580 г. и 20 июля 1584 г. Постановление от 30 июня 1611

и 20 июля 1584 г. Постановление от 30 июня 1611

Историческая справка

Историография

Подготовка и введение в действие

Обзор содержимого

Источники

Последующее наблюдение: Novellae или Novoukaznye Stat’i

Титул TSAR

Autocracy и Public Law

999999999999 гг. Царский Двор

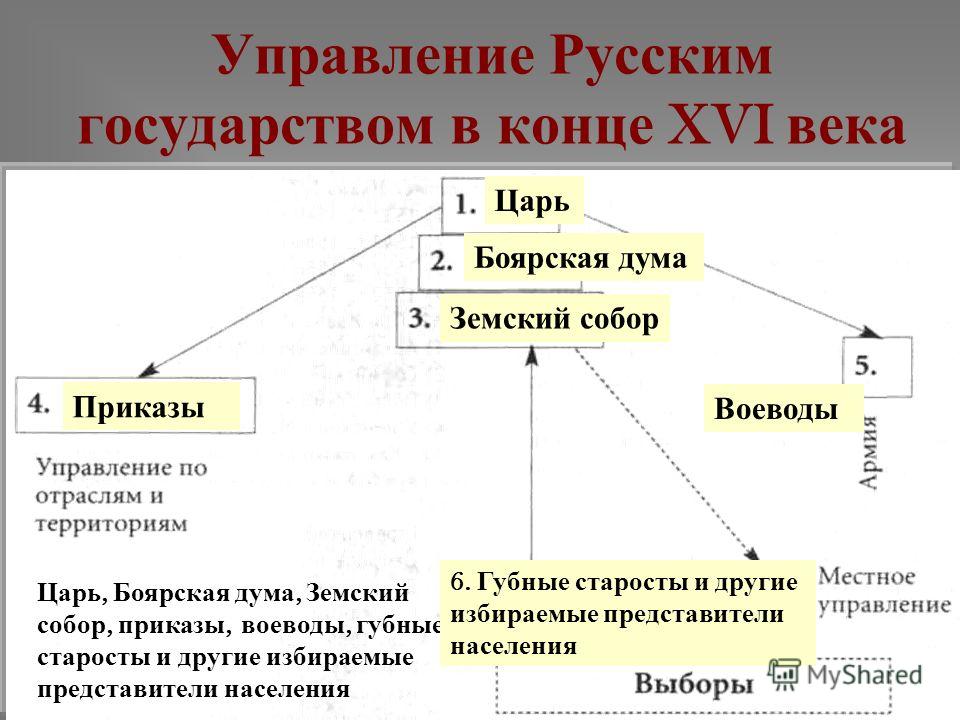

Боярская Дума?

Заключение

Земское собрание ( Земский собор )

Администрация

Нижестоящие должностные лица

Налогообложение

Армия

Рост княжества Москвы

Маскика и Западная Россия

Kormlenie В качестве основы традиционной системы

Реформы Ивана

Аболирование 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Воеводы

Введение

Уголовное право в Уложениях Ивана (1497) и Ивана (1550)

Губа и Земельные уставы

Уголовное право в Соборном уложении ( Соборное Уложение ) от 1649

Уголовное право и Церковь; Преступления против морали

Уголовно -процессуальной процедуры

Правовой статус человека: мужчины и женщины

Классы юридического лета Дворяне

Священнослужители и прихожане

Townspeople in Moscow and Elsewhere

Merchants

Peasants

Slavery

Foreigners

Legal Persons

36 Civil Law: Ownership and Obligations

Ownership of Land

Obligations

37 Civil Law: Family Law and Succession

Sources

The Family

Marriage

Отношения между супругами

Расторжение брака

Родители и дети

Наследование и правопреемство

38 Суды и правосудие; Гражданский процесс

Суды в период после Судебник из Ивана 1497

судов в Кодексе совета ( Sobounoe Ulozhenie ) Цара Алексея из 1649

СОВРЕМЕННЫЕ Чиновники

Гражданский процедура

39 Церковь, монастырь и церковные законодательство

99999 г.