Галицко-Волынское княжество — Мегаобучалка

Лекция 12. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности.

Основные понятия:

Детинец; Бояре; Ополье; Удел; Владыка; Вече.

Текст лекции.

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей.

После смерти Мстислава Владимировича на престол в Киеве взошел его брат Ярополк. Русь снова вернулась к традиции передачи власти, установленной Ярославом Мудрым. Старший сын Мстислава уступил трон своему дяде. На первый взгляд казалось, что и дальше на Руси все пойдет своим чередом — от междоусобиц к единству, от единства — к новым междоусобицам, а страна будет мужать и становиться сильнее. Но события разворачивались совершенно иначе. Смерть Мстислава Великого обозначила грань, за которой началась совсем другая Русь. Ушли два могучих правителя — Владимир Мономах и его сын, волей и талантами цементировавшие Русь. После них она оказалась такой, какой сложилась к 1130-м гг. , но без сильных, политических фигур. Первая же смута это хорошо показала. Вражда вспыхнула между сыновьями и внуками Владимира Мономаха. Ярополк захотел передать Переяславское княжество своему племяннику — Всеволоду Мстиславичу, но тут вмешался другой сын Мономаха — Юрий Владимирович Долгорукий, который правил в Ростово-Суздальской земле. Он считал Переяславль своей отчиной. Ярополк уступил, и Юрий Долгорукий прибрал Переяславскую землю к своим владениям. Распрю Мономаховичей использовали черниговские князья, которые считали себя обделенными. Сын Олега Всеволод Ольгович заручился поддержкой половцев и повел большую рать на Киев. Взять Киев ему не удалось, но урон Киевской земле он нанес большой. Половцы ограбили все городки и села вокруг русской столицы. Выступление черниговского князя сплотило сыновей Владимира Мономаха, но его внуки, сыновья Мстислава, выступили в союзе с Всеволодом Олеговичем против своих дядьев, которые не давали им власти. После смерти Ярополка в 1139 г. княжеская междоусобная борьба еще более обострилась.

, но без сильных, политических фигур. Первая же смута это хорошо показала. Вражда вспыхнула между сыновьями и внуками Владимира Мономаха. Ярополк захотел передать Переяславское княжество своему племяннику — Всеволоду Мстиславичу, но тут вмешался другой сын Мономаха — Юрий Владимирович Долгорукий, который правил в Ростово-Суздальской земле. Он считал Переяславль своей отчиной. Ярополк уступил, и Юрий Долгорукий прибрал Переяславскую землю к своим владениям. Распрю Мономаховичей использовали черниговские князья, которые считали себя обделенными. Сын Олега Всеволод Ольгович заручился поддержкой половцев и повел большую рать на Киев. Взять Киев ему не удалось, но урон Киевской земле он нанес большой. Половцы ограбили все городки и села вокруг русской столицы. Выступление черниговского князя сплотило сыновей Владимира Мономаха, но его внуки, сыновья Мстислава, выступили в союзе с Всеволодом Олеговичем против своих дядьев, которые не давали им власти. После смерти Ярополка в 1139 г. княжеская междоусобная борьба еще более обострилась. Киев переходил из рук в руки. Сначала там утвердился один из сыновей Мономаха, через несколько дней его изгнал черниговский князь, затем Киев перешел к внуку Мономаха. В события вновь вмешался ростово-суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий. 10 лет продолжалась борьба за титул великого киевского князя между сыновьями и внуками Мономаха и черниговскими князьями. Дважды за эти годы на киевском престоле побывал Юрий Долгорукий. Он наконец победил своих противников и воцарился в Киеве. Но в 1157 г. внезапно умер. Современники считали, что могучего ростово-суздальского князя отравили враги. Для киевлян он был чужаком с севера, и его не любила киевская верхушка. После смерти Юрия Долгорукого Киев вновь перешел в руки черниговских князей. Но что удивительно: захватывая киевский престол, Юрий Долгорукий продолжал большую часть времени проводить в своей родной Ростово-Суздальской земле, а черниговские князья по-прежнему жили в Чернигове. Соперники опирались на свои родные княжества и мощные города.

Киев переходил из рук в руки. Сначала там утвердился один из сыновей Мономаха, через несколько дней его изгнал черниговский князь, затем Киев перешел к внуку Мономаха. В события вновь вмешался ростово-суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий. 10 лет продолжалась борьба за титул великого киевского князя между сыновьями и внуками Мономаха и черниговскими князьями. Дважды за эти годы на киевском престоле побывал Юрий Долгорукий. Он наконец победил своих противников и воцарился в Киеве. Но в 1157 г. внезапно умер. Современники считали, что могучего ростово-суздальского князя отравили враги. Для киевлян он был чужаком с севера, и его не любила киевская верхушка. После смерти Юрия Долгорукого Киев вновь перешел в руки черниговских князей. Но что удивительно: захватывая киевский престол, Юрий Долгорукий продолжал большую часть времени проводить в своей родной Ростово-Суздальской земле, а черниговские князья по-прежнему жили в Чернигове. Соперники опирались на свои родные княжества и мощные города. Оттуда они и руководили Русью.

Оттуда они и руководили Русью.

Причины распада:

1. сохранение значительной племенной разобобщенности в условиях господства натурального хозяйства

2. развитие феодальной собственности на землю и рост удельного княжеского и боярского землевладения

3. борьба за власть между князьями и феодальные усобицы

4. постоянные набеги кочевников и отток населения на северо-восток Руси

5. упадок торговли по Днепру и ослабление роли Византии в торговли

6. рост городов как центров удельных земель

Последствия распада были противоречивы. В отдельных землях происходило освоение новых земель, возникали и росли новые города, развивались ремесла и торговля. Однако в военном плане силы Руси значительно ослабли. К тому же междоусобные войны разоряли Русь. Нередко для помощи привлекались отряды половцев и иных чужеземцев, которые беспощадно грабили русские земли. Отрицательные последствия раздробленности были обычны для любой средневековой страны и существенно не влияли на общие темпы развития общества. Но для Руси они оказались роковыми. В XIII а. Русь не смогла дать отпор монгола- татарскому нашествию и была отброшена далеко назад в своем развитии.

Но для Руси они оказались роковыми. В XIII а. Русь не смогла дать отпор монгола- татарскому нашествию и была отброшена далеко назад в своем развитии.

Великий Новгород.

Новгород был центром обширнейших земель на севере Руси. Сам город, где высокого уровня развития достигли ремесла и торговля, имел прочные связи со странами Западной Европы и Востока. Сельское хозяйство не могло обеспечить потребности населения, поэтому Новгород ввозил хлеб.

Господствующую роль в Новгороде играли бояре. Они владели крупными вотчинами и участвовали в торговле и промыслах. Князь в Новгороде полностью зависел от бояр и городскою веча (на котором также верховодили бояре). Подчиненное положение князя а Новгороде было скреплено законами.

Управление городом и подвластными ему землями осуществляли выбираемые на вече должностные лица — посадник, тысяцкий. а также владыка (архиепископ). Князь же был военачальником, а также высшей судебной инстанцией. Князья в Новгороде менялись гораздо чаше, чем в других землях, поэтому его называют боярской республикой. Подобные порядки установились и в Пскове, отделившемся в XIII в. от Новгорода.

Князья в Новгороде менялись гораздо чаше, чем в других землях, поэтому его называют боярской республикой. Подобные порядки установились и в Пскове, отделившемся в XIII в. от Новгорода.

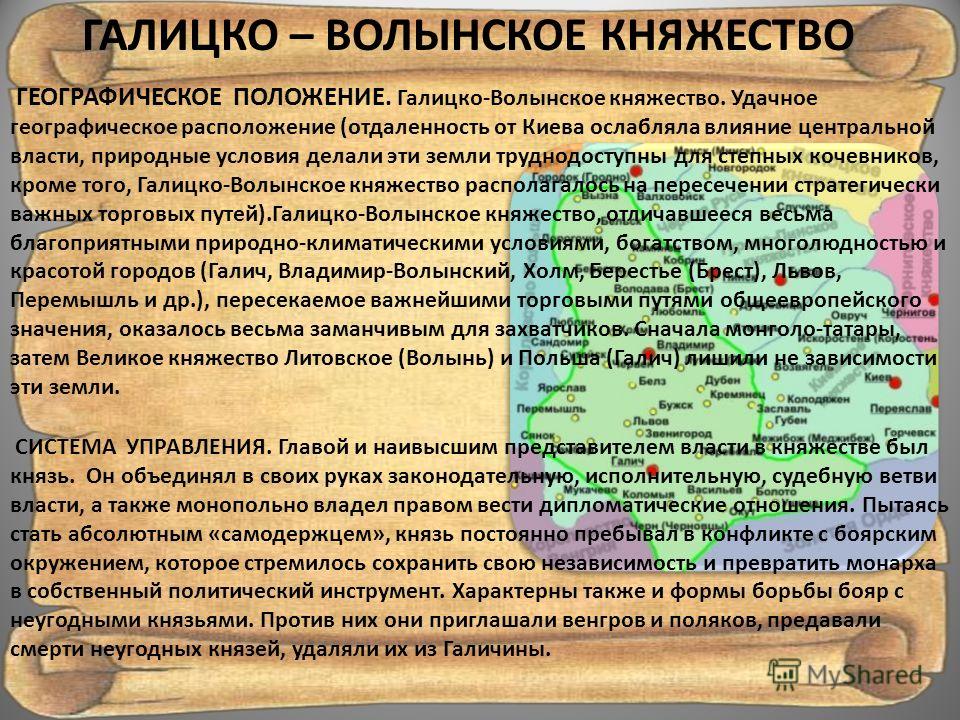

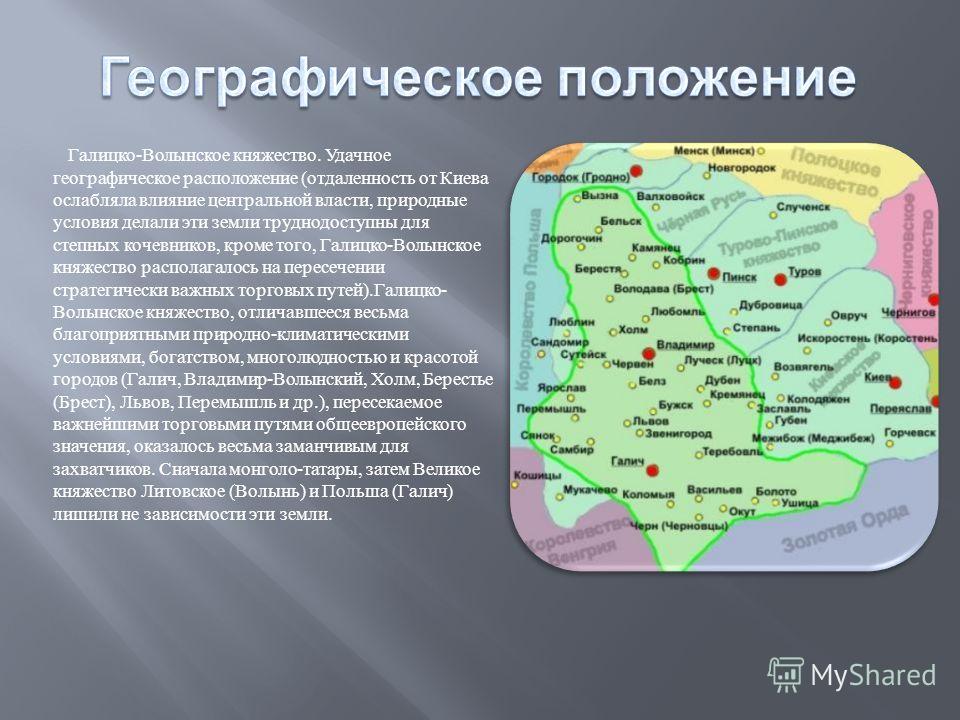

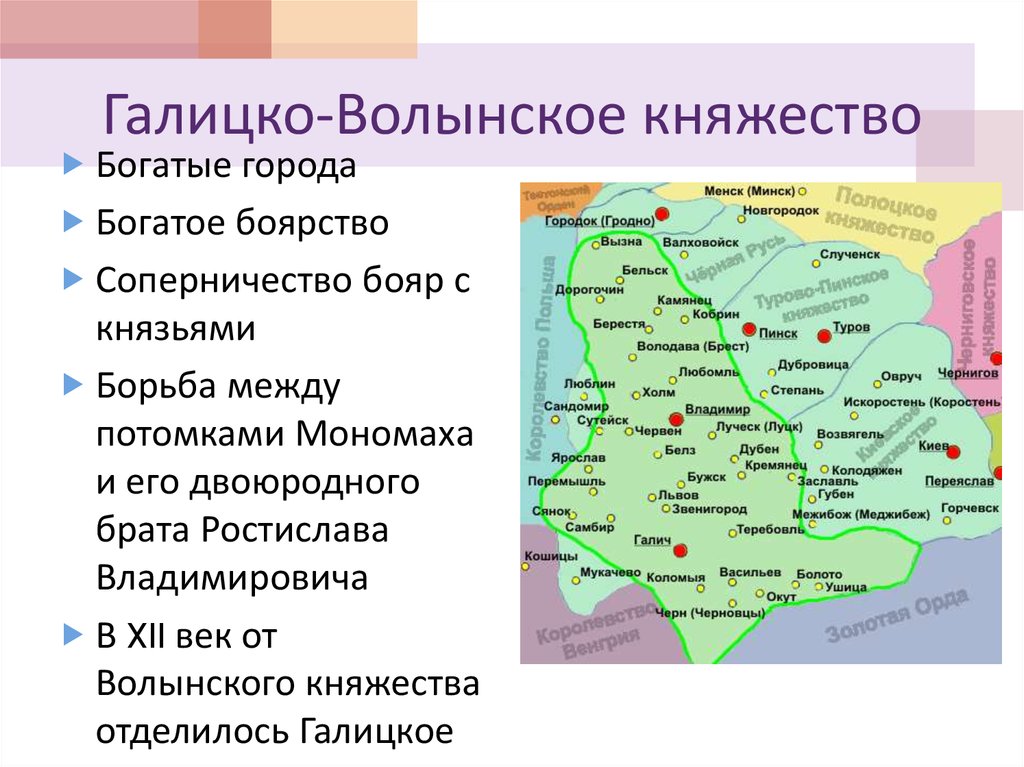

Галицко-Волынское княжество.

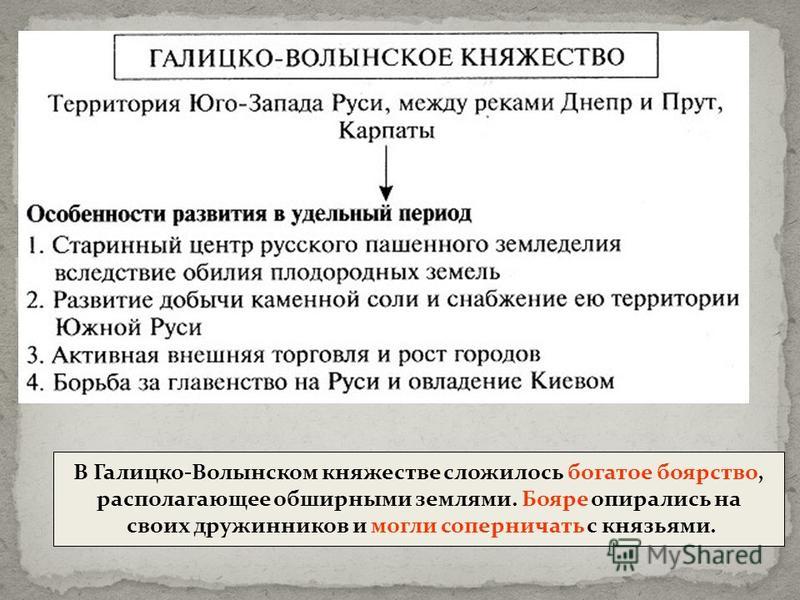

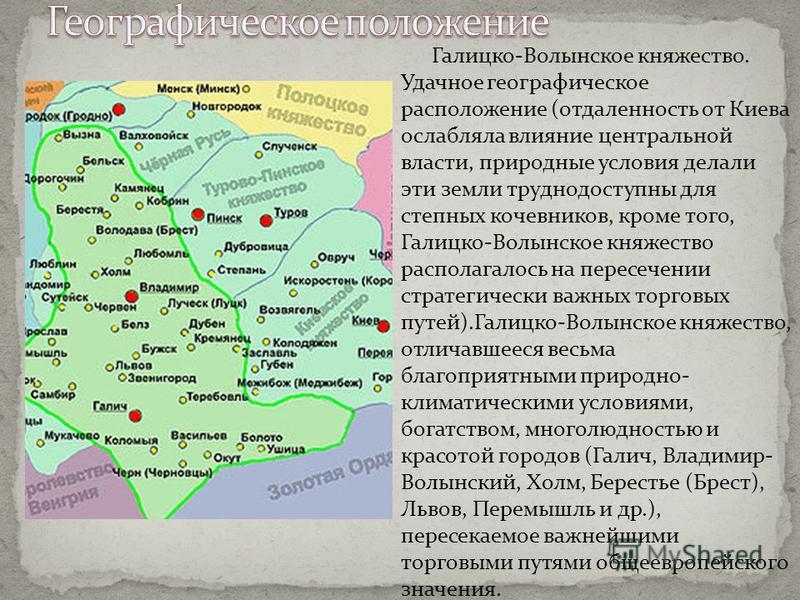

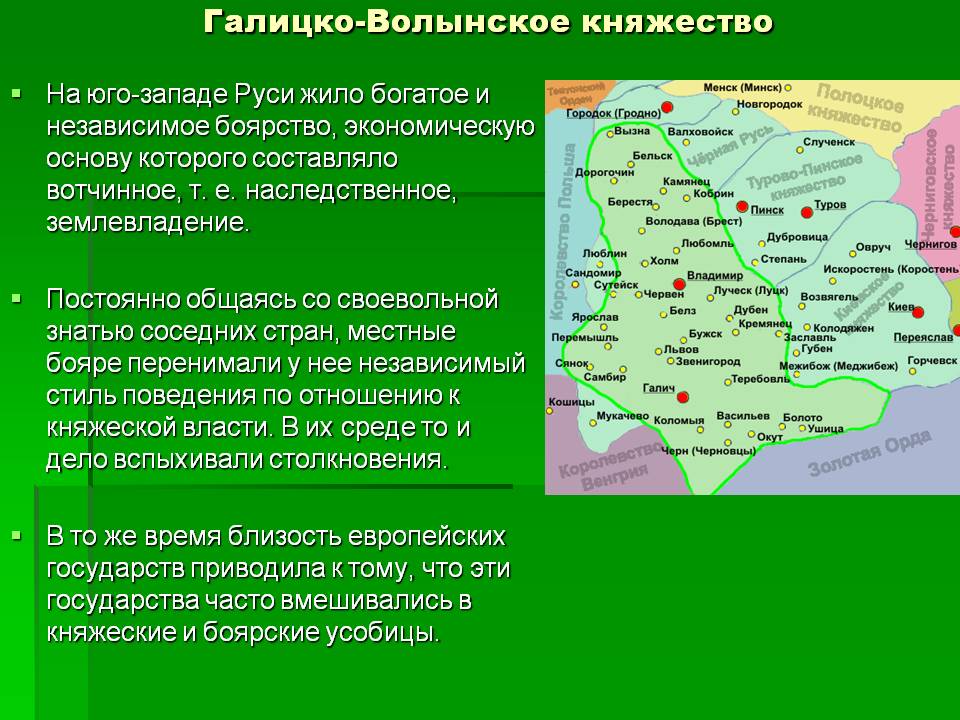

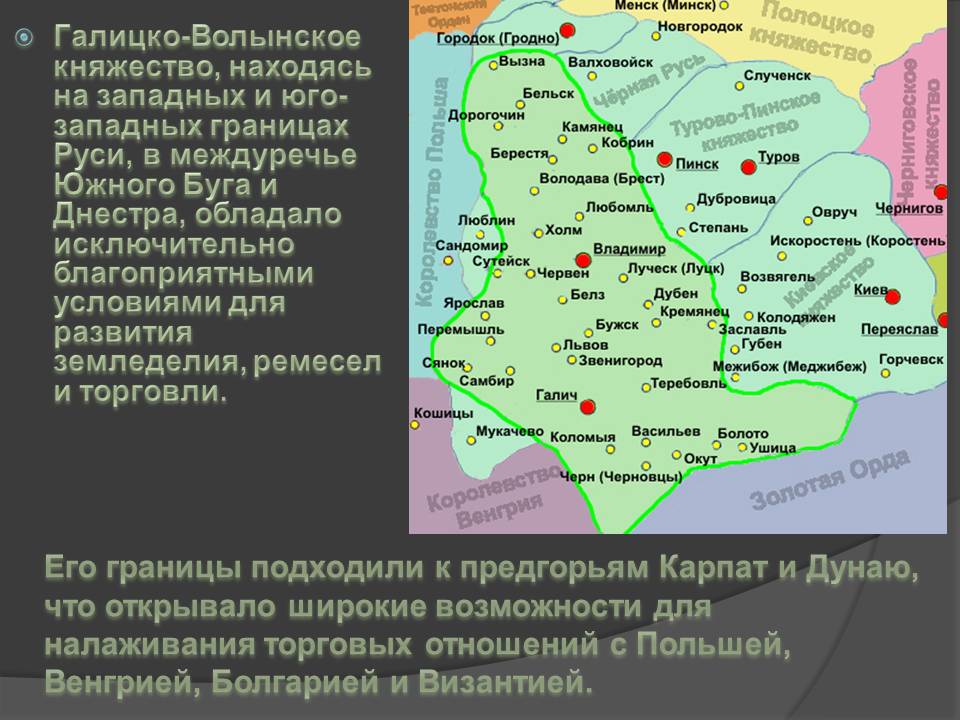

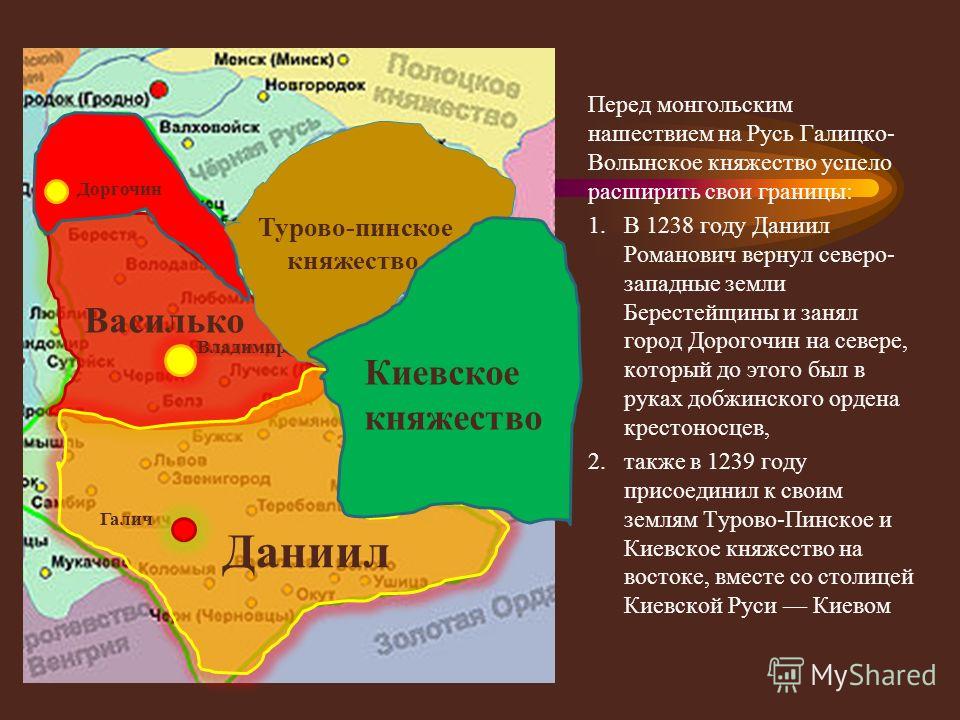

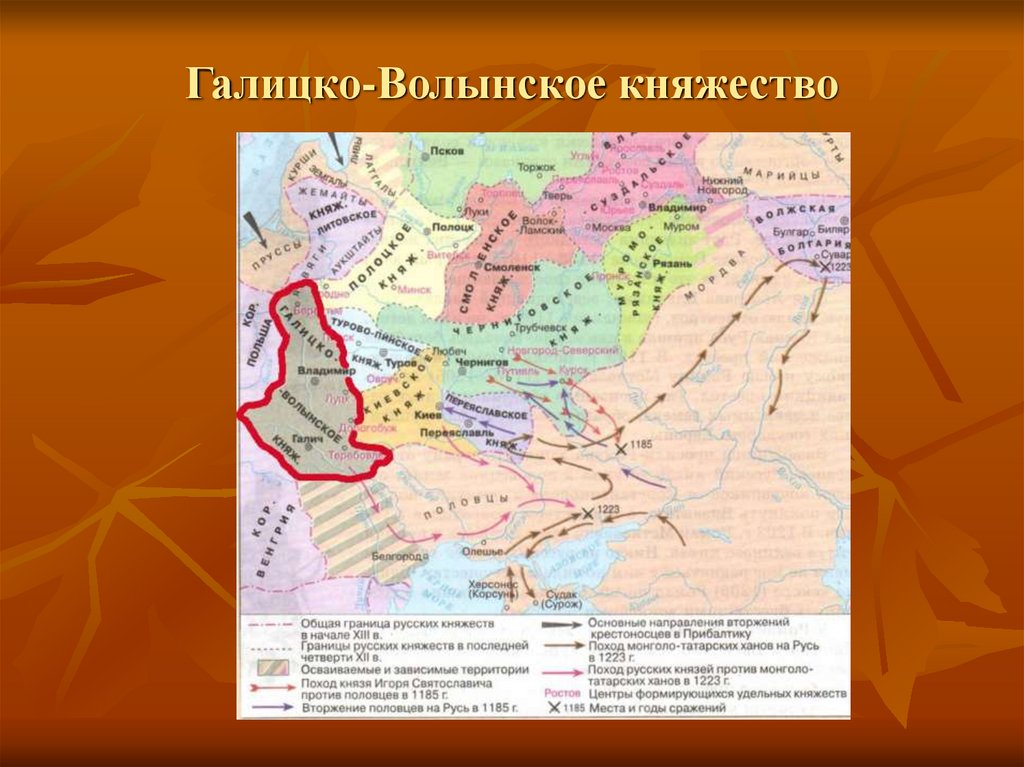

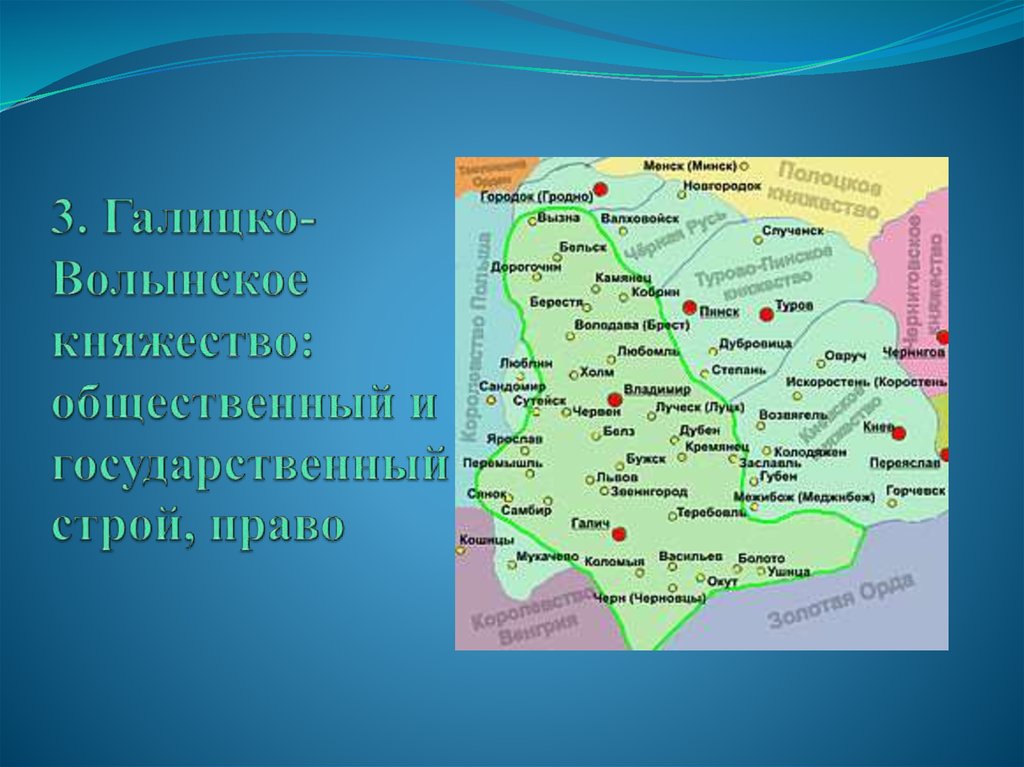

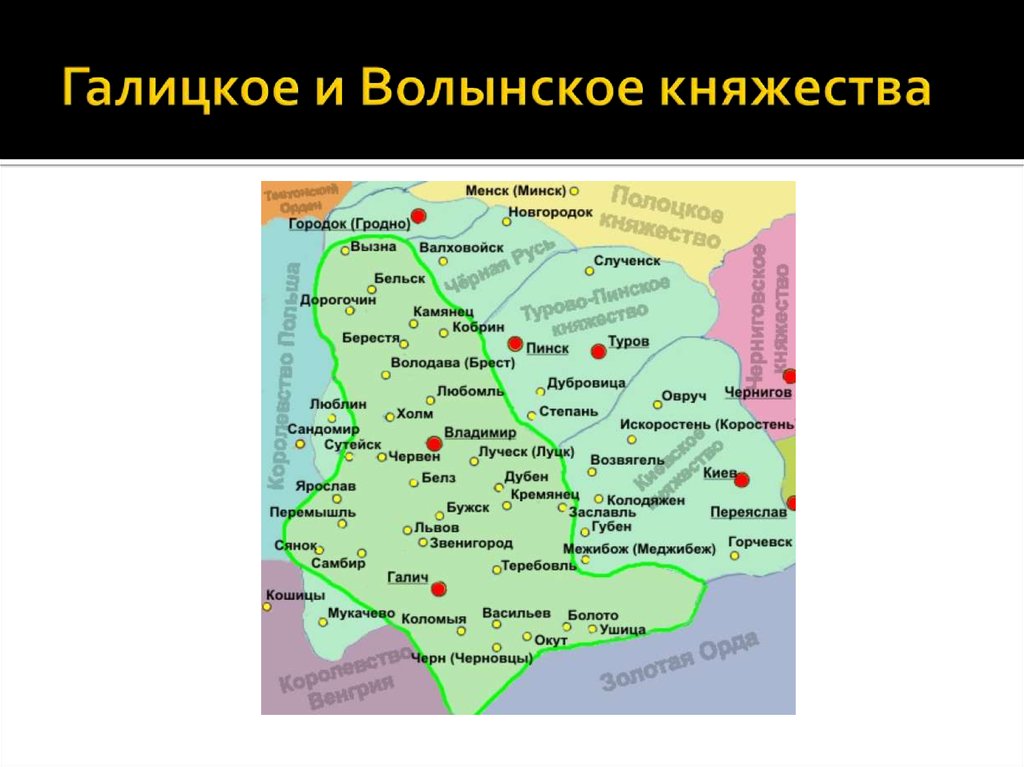

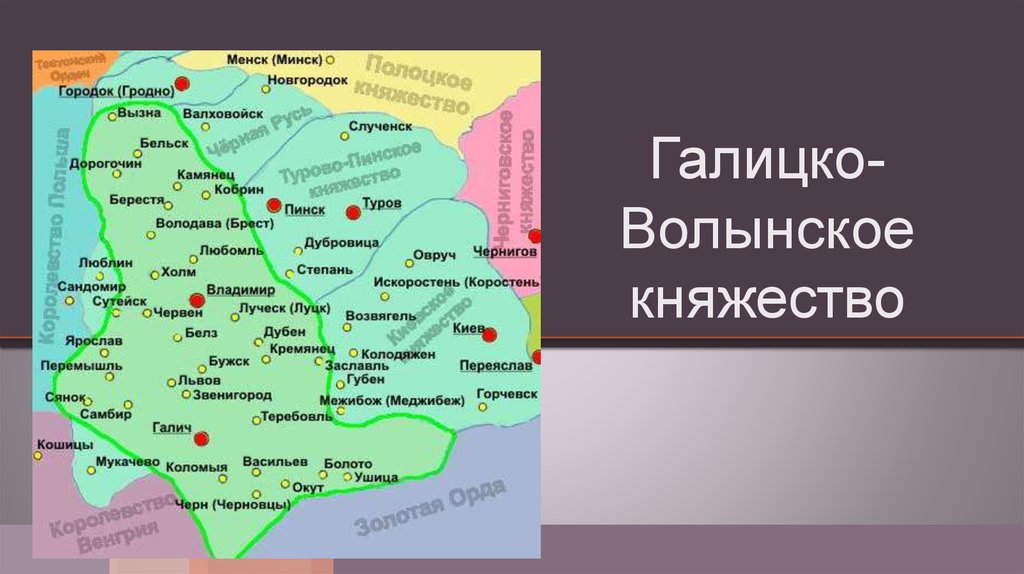

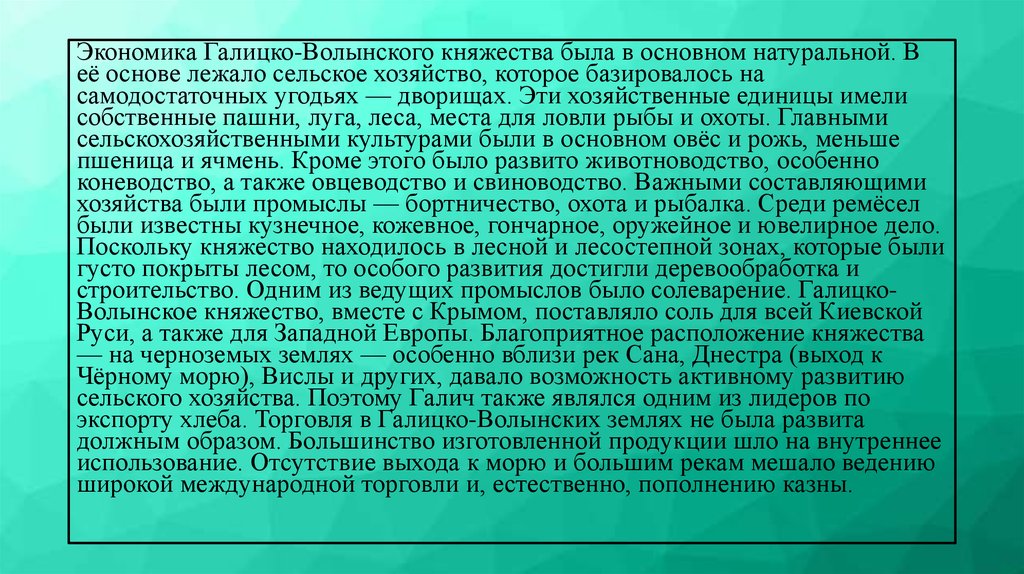

На юго-западе Руси, в очень для развития хозяйства районе располагалось Галицко-Волынское княжество. Здесь были плодородные, защищенные от нападений кочевников земли и мягкий климат, проходили важные торговые пути, имелись залежи многих полезных ископаемых (так. Галич стал общерусским центром добычи и производства соли). Однако эти районы подвергались нападениям венгров и поляков. Для отражения нападений требовалось сильное войско. Поэтому существенную роль в Галицко-Волынской земле играло боярство, составлявшие основу боевой силы. Бояре верховодили в городах, хотя в городских общинах немалую роль играла и верхушка торгово-ремесленного населения.

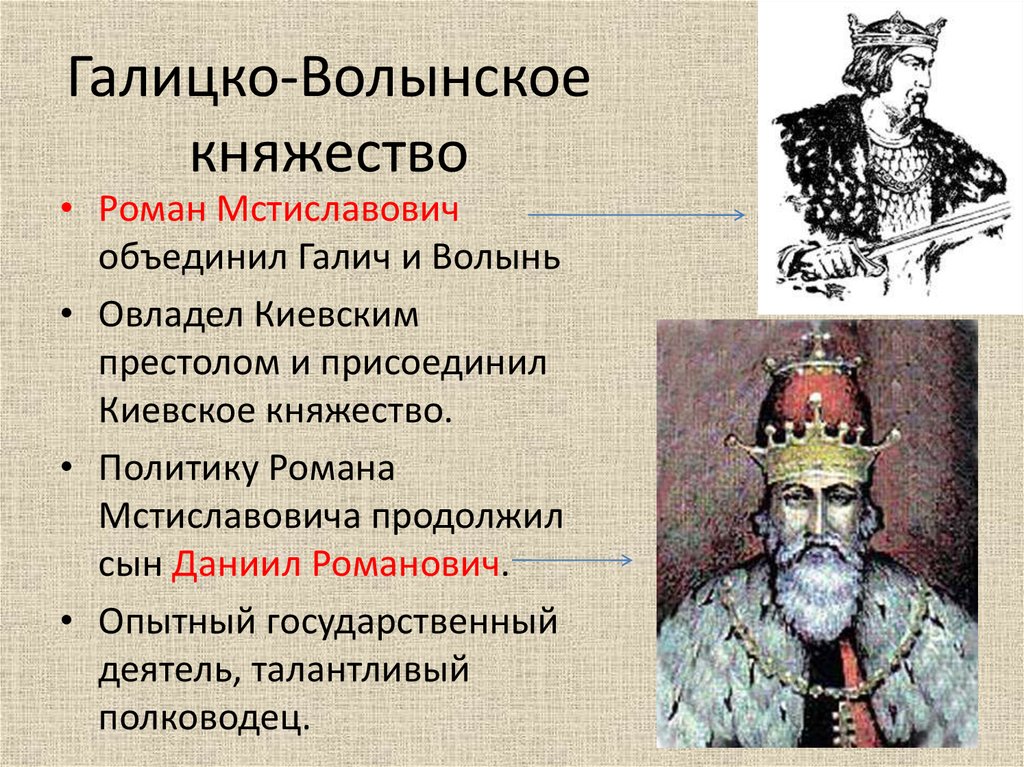

В XII в. в Галицко-Волынской земле сложилось несколько княжеств. Князья их, по существу, являлись исполнителями воли местных бояр и городских общин. Их призывали и изгоняли, натравливали одних князей на других. Некоторые князья пытались укрепить свою власть п подавить своеволие бояр и городских общин. Таким был Ярослав Осмомысл в Галиче. Трижды по решению веча его лишали княжения, но, в конце концов, он укрепился в Галиче, однако должен был считаться с боярами и горожанами. В конце XII в. самым могущественным князем на юго-западе ста.! праправнук Владимира Мономаха Роман, княживший во Владимире-Волынском. Ему удалось стать также князем Галичан объединить пол своей властью всю Юго-Западную Русь. После гибели Романа е} 1205 г. его владения распались. Бояре к тому времени настолько усилились, что не только ставили, свергали и убивали князей, но иногда даже сами садились на княжение в Галиче. По призыву бояр во главе княжества не раз становились также правители из Венгрии и Польши.

Их призывали и изгоняли, натравливали одних князей на других. Некоторые князья пытались укрепить свою власть п подавить своеволие бояр и городских общин. Таким был Ярослав Осмомысл в Галиче. Трижды по решению веча его лишали княжения, но, в конце концов, он укрепился в Галиче, однако должен был считаться с боярами и горожанами. В конце XII в. самым могущественным князем на юго-западе ста.! праправнук Владимира Мономаха Роман, княживший во Владимире-Волынском. Ему удалось стать также князем Галичан объединить пол своей властью всю Юго-Западную Русь. После гибели Романа е} 1205 г. его владения распались. Бояре к тому времени настолько усилились, что не только ставили, свергали и убивали князей, но иногда даже сами садились на княжение в Галиче. По призыву бояр во главе княжества не раз становились также правители из Венгрии и Польши.

Упорную борьбу с боярами вел сын Романа Даниил, прозванный позже Галицким. Сначала он утвердился во Владимире, а затем и в Галиче. Даниил в своей политике начал опираться не только на преданных бояр, но и на мелких землевладельцев. Он раздавал небольшие наделы земли с крестьянами своим воинам при условии их службы у него. Данилу удалось значительно упрочить свою власть. Он не раз отражал нападения западных соседей. Однако при наследниках Даниила Галицкого земли княжества вошли в состав Венгрии. Полыни и Великого княжества Литовского.

Он раздавал небольшие наделы земли с крестьянами своим воинам при условии их службы у него. Данилу удалось значительно упрочить свою власть. Он не раз отражал нападения западных соседей. Однако при наследниках Даниила Галицкого земли княжества вошли в состав Венгрии. Полыни и Великого княжества Литовского.

4.Владимиро-Суздальское княжество.

В междуречье Оки и Волги на северо-востоке Руси находился центр Владимиро-Суздальского княжества. Земли здесь были менее плодородными, чем на юге, но все же имелись места с хорошей почвой (ополья), которые позволяли получать богатые урожаи. Постепенно славяне здесь ассимилировали местное финно-угорское и балтское население. Северо-восток стал одним из наиболее развитых регионов Руси.

Взаимоотношения князей, городов и боярства в княжестве к середине XII в. напоминали порядки в других землях Руси. Бояре и городские общины призывали и свергали князей но своей воле. Однако княжеская власть здесь была несравненно более сильной, чем в иных землях, вследствие того что освоение северо-востока происходило при участии князей. В свое время Владимир Мономах основал здесь город Владимир, В городах, основанных князьями, традиции самоуправления были первоначально не слишком сильными, они подчинялись князьям. Бояре получали вотчины от князей и также во многом зависели от них. Многие князья Владимиро-Суздальского княжества являлись выдающимися государственными деятелями.

В свое время Владимир Мономах основал здесь город Владимир, В городах, основанных князьями, традиции самоуправления были первоначально не слишком сильными, они подчинялись князьям. Бояре получали вотчины от князей и также во многом зависели от них. Многие князья Владимиро-Суздальского княжества являлись выдающимися государственными деятелями.

Владимир Мономах отправил в северо-восточные земли своего младшего сына Юрия (1125— I !57). С его деятельностью связано рождение многих городов, включая Москву. Князь получил прозвище Долгорукий за то, что протягивал своя «долгие руки» к другим землям. Так. он совершал походы против Новгорода, Волжской Болгарии и т.д. И всю жизнь Юрий боролся за власть над Киевом. Пол конец жизни ему удалось получить княжение в Киеве, где он и умер, отравленный боярами.

Сыновья Юрия уже были князьями, основные интересы которых сосредоточились на северо-востоке Руси. Его старший сын Андреи Бого.1ю6ский (1157 — 1174) бежал сюда еще во время пребывания отца в Киеве. Позже, захватив Киев. Андрей не остался в Нем, а передал его своему брату. В деятельности Андрея Боголюбского можно увидеть явное стремление к укреплению своей власти внутри княжества. Столицей он сделал не старые города ростов или Суздаль с их традициями самоуправления, а молодой Владимир. Но жил он не в нем, а в основанном невдалеке городке Боголюбове. Принимая эти меры, Андрей стремился в меньшей степени зависеть от городских общин. От бояр он также требовал Повиновения. В летописи Андрей Боголюбский назван «самовластием». Он раздавал мелкие земельные владения своим слугам с целью обеспечить себе надежную опору. Однако бояре стремились выйти из-под власти князя. В конце концов, Андрей был убит боярами.

Позже, захватив Киев. Андрей не остался в Нем, а передал его своему брату. В деятельности Андрея Боголюбского можно увидеть явное стремление к укреплению своей власти внутри княжества. Столицей он сделал не старые города ростов или Суздаль с их традициями самоуправления, а молодой Владимир. Но жил он не в нем, а в основанном невдалеке городке Боголюбове. Принимая эти меры, Андрей стремился в меньшей степени зависеть от городских общин. От бояр он также требовал Повиновения. В летописи Андрей Боголюбский назван «самовластием». Он раздавал мелкие земельные владения своим слугам с целью обеспечить себе надежную опору. Однако бояре стремились выйти из-под власти князя. В конце концов, Андрей был убит боярами.

К. тому времени город Владимир уже окреп и, как и иные крупные города, стал призывать и изгонять князей. В течение двух лет длилась усобица во Владимиро-Суздальской земле. Наконец, Владимиры призвали на престол младшего брата Андрея — Всеволода (1176—1212). Он проявил себя как заботливый правитель и много сделал для укрепления княжества, Всеволод продолжал политику, брата по усилению своей власти, но действовал более мягкими способами.

Однако Северо-Восточная Русь распалась сразу после смерти Всеволода. Князь имел шесть сыновей, поэтому его прозвали Большое Гнездо. Между сыновьями Всеволода разгорелась междоусобная борьба. Она сопровождалась военными столкновениями, самым крупным из которых стало сражение на реке Липице в 1216 г. В результате усобиц Владимиро-Суздальское княжество фактически распалось на несколько уделов. В них сидели сыновья Всеволода и их потомки. Старшим среди них считался великий князь владимирский.

Вопросы к лекции:

1. Какие экономические, социальные и политические причины привели к феодальной раздробленности русских земель?

2. Какие три модели политического развития русских земель сформировались в период феодальной раздробленности? Что между ними общего и различного?

3. Какую грань в истории Руси обозначила смерть Мстислава Великого?

4. Почему Юрий Долгорукий предпочитал жить в Ростово-Суздальской земле, а не в Киеве, а черниговские князья — в Чернигове? Как это влияло на жизнь русских земель?

5. Каковы особенности развития северо-западного региона русских земель в период феодальной раздробленности?

Каковы особенности развития северо-западного региона русских земель в период феодальной раздробленности?

6. Почему у Новгорода особая роль в российской истории?

7. Почему Галицко-Волынская земля раньше остальных обрела единство? Почему с этим регионом Руси считались Германия, Польша, Венгрия, Византия?

8. Как на карте северо-востока Руси появилась Москва? Какие события происходили за пределами северо-восточных земель, когда мир еще ничего не знал о Москве, а Москва — о мире?

9. Почему при Андрее Боголюбском центр политической жизни постепенно переместился на северо-восток? Что характеризует Андрея Боголюбского как «самовластца»?

10. Как изменилась карта Древнерусского государства с IX по XIII в.? Каковы причины и последствия этих изменений?

|

Заглавная страница

КАТЕГОРИИ: Археология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Техника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Влияние общества на человека Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. |

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 7Следующая ⇒ Отечественная наука традиционно определяет начало периода феодальной раздробленности серединой ХII в. — после княжения Владимира Мономаха и Мстислава. Но реально первые проявления раздробленности появляются гораздо раньше после смерти Ярослава Мудрого, когда князья начали затяжную борьбу за киевский и другие значимые престолы. Борьба между потомками Ярослава привела к возникновению системы обособленных княжений, лишь номинально зависимых от Киева. Впоследствии В. Мономаху удалось восстановить относительное единство Руси, и князья, фактически самостоятельные, формально признавали главенство киевского князя. Но со смертью Владимира и продолжавшего его политику Мстислава Русь окончательно распалась на отдельные княжества, вступив в эпоху феодальной раздробленности. Какие же причины лежали в основе этого явления? Во-первых в течение ХI в. Вторая причина — рост боярских вотчин, числа зависимых в них смердов. Развитие боярского землевладения в различных княжествах Руси происходило за счет захватов земель свободных смердов-общинников, их закабаления. Стремясь получить больший прибавочный продукт, бояре увеличивали натуральный оброк и отработки, которые выполняли зависимые смерды. Бояре стремились увильнуть от участия в многочисленных походах на стороне великого князя, уклониться от службы ему. Это вело к росту конфликтов между боярством на местах и великим киевским князем, к усилению стремления бояр к политической самостоятельности. К этому толкала боярство необходимость своей местной, близкой княжеской власти, которая сумела бы претворить в жизнь юридические нормы “Русской правды”. Реальному осуществлению боярских прав с помощью своих дружинников великий князь уже не мог быстро оказать. Отсюда нужны были иные масштабы государства, иная структура феодального организма, более приспособленная к нуждам основного, прогрессивного тогда класса феодалов. Нужно было уменьшить масштабы объединения, приблизить государственную власть к феодалам на местах, поставить рядом с Киевом еще несколько центров. Третьей причиной феодальной раздробленности явился рост столкновений смердов и горожан с боярством. Последние нуждались в такой силе, которая была способна сломить сопротивление горожан и смердов захватом их земель, закабалением, увеличением поборов. Поэтому местные бояре были вынуждены приглашать в свои земли князя с дружиной. Но, приглашая его к себе, бояре были склонны видеть в нем лишь полицейскую и военную силу, не вмешивающуюся в боярские дела. Князьям и дружине такое приглашение тоже было выгодно. Князь получал постоянное княжение, свою земельную вотчину. Князья и дружина имели возможность получать устойчивую ренту-налог. Закрепляясь в стольных городах, князья основали свои местные династии: Ольговичи в Чернигове, Изяславичи — на Волыни, Брячиславичи — в Полоцке, Ростиславичи — в Смоленске, Юрьевичи — во Владимиро-Суздальской земле и др. Прочно обосновавшись в той или иной земле, князь уже по-иному относился к нормам эксплуатации и феодальным поборам, заботясь: во-первых, о том, чтобы не раздражать то боярство, которое помогло им здесь обосноваться; во-вторых, о том, чтобы передать свое княжение детям в хорошем хозяйственном виде. В то же время князь, сумевший осесть прочно в той или иной земле, как правило, не удовлетворялся той ролью, которую отводило ему боярство, а стремился сосредоточить в своих руках всю полноту власти, ограничивая права и привилегии бояр. Это неизбежно вело к борьбе между князем и боярами. Четвертой причиной феодальной раздробленности был рост и усиление городов как новых политических, экономических и культурных центров. Города были средоточием разнообразного ремесла: посады широким кольцом окружали его аристократическую часть — кремль; в городах производилось все, что было нужно для хозяйства или войны, все, что украшало быт или служило предметом вывоза. Они были главнейшим (а иногда и единственным) местом торговли округи и средоточием запасов и богатств. В городах и в непосредственной близости от них развивался еще один элемент феодального средневековья — церковь. Ее позиция в период феодального дробления Киевской Руси приобрела немаловажное значение, В зависимости от своих симпатий или антипатий к князьям, иерархи церкви могли стимулировать процесс распада единого древнерусского государства. Пятой причиной феодальной, раздробленности следует назвать отсутствие в середине ХП века серьезной внешней угрозы для всей восточнославянской общности. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что раньше других в силу географического, а точнее геополитического положения от Киева отделились те земли, которым никогда не угрожала внешняя, в данном случае половецкая опасность. Такими были Новгородская земля и Полоцк. У каждой из них были собственные торговые пути в Западную Европу: это увеличивало их самостоятельность. Вслед за Новгородом и Полоцком обособились Галич, Волынь и Чернигов. Галичу помогало в этом его удаленность от основного театра войны с половцами и близость к Венгрии и Польше, откуда могла прийти поддержка. Отделению Чернигова благоприятствовали его связи с Тмутараканью, Кавказом. Когда появились в степях половцы, то Черниговские князья, более других связанные со степным миром, наладили с ними дружественные отношения, породнились и широко пользовались поддержкой половцев. Так постепенно оформилась новая политическая карта Руси со многими центрами.

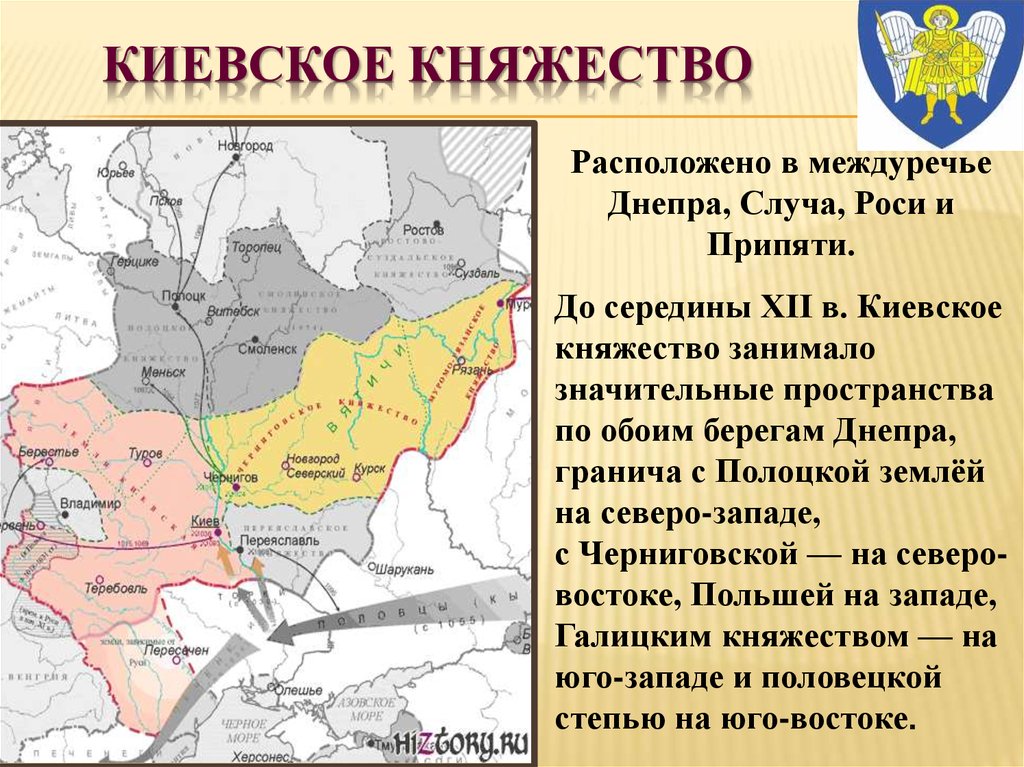

7.Крупнейшие государственно-политические центры Руси в домонгольский период (XII – середина 30-х гг. XIII в.). В конце XII — начале XIII вв. на Руси определились три основных политических центра, каждый из которых оказывал решающее влияние на политическую жизнь в соседних с ними землях и княжествах: · для Северо-Восточной и Западной (и в немалой степени для Северо- Западной и Южной) Руси — Владимиро-Суздальское княжество; · для Южной и Юго-Западной Руси — Галицко-Волынское княжество; · для Северо-Западной Руси — Новгородская феодальная республика. Владимиро-Суздальское княжество. В XII-XIII вв. возникли почти все основные города этой земли (Владимир, Переяславль-Залесский, Дмитров, Кострома, Тверь, Нижний Новгород, Городец и др. границах внутри княжества в качестве опорных и административных пунктов. К 1147г. относится первое упоминание в летописи Москвы — небольшого пограничного городка, выстроенного Юрием Долгоруким (90-е гг XIв — 1157г). на месте конфискованной усадьбы боярина Кучки. В начале 30-х годов XIIв Ростово-Суздальская земля обрела независимость. Княжение сына Юрия Долгорукого — Андрея Боголюбского (1111-1174, 1157-1174) отмечено началом борьбы суздальских князей за политическую гегемонию своего княжества над остальными русскими землями. Чтобы быть более независимыми от бояр, князь перенес столицу княжества из Ростова — древней боярской цитадели — сравнительно новый город — Владимир-на Клязьме, в котором имелся значительный торгово-ремесленный посад. Галицко-Волынская земля. Крупнейшими городами были Галич, Владимир-Волынский, Перемышль, Львов, Хол Берестье и др. Новгородская земля. Новгородские «пригороды» (Псков, Ладога, Старая Русса, Великие луки, Бежичи, Торжок) служили важными факториями на торговых путях и военно-опорными пунктами на границах земли. КОУПНЫМ городом, занимавшим особое положение в Новгородской республике («младшим братом Новгорода») был Псков, который отличался развитым ремеслом и собственной торговлей с Прибалтикой, немецкими городами. Во второй половине XIII в. Псков фактически стал самостоятельной феодальной республикой. В XII в. Великий Новгород был одним из крупнейших городов не только на Руси, но и в Европе. Его возвышению способствовало выгодное расположение на пересечении важных для Руси и других государств Восточной Европы торговых путей, связывавших Балтийское море с Черным и Каспийским. 8.Борьба народов Руси с иноземными захватчиками в XIII в. XIII век в истории Руси — это время вооруженного противостояния натиску с востока (монго-ло-татары) и северо-запада (немцы, шведы, датчане) . Монголо-татары пришли на Русь из глубин Центральной Азии. Образованная в 1206 г. империя во главе с ханом Темучином, принявшим титул хана всех монголов (Чингисхана) , к 30-м гг. XIII в. подчинила своей власти Северный Китай, Корею, Среднюю Азию, Закавказье. В 1223 г. в битве на Калке объединенное войско русских и половцев потерпело поражение от 30-тысячного отряда монголов. Чингисхан отказался от продвижения в южнорусские степи. Русь получила почти пятнадцатилетнюю передышку, но воспользоваться ею не смогла: все попытки объединения, прекращения междоусобиц оказались тщетными. В 1236 г. внук Чингисхана Батый начал поход на Русь. Покорив Волжскую Булгарию, он в январе 1237 г. вторгся в Рязанское княжество, разорил его и двинулся дальше на Владимир. Город, несмотря на ожесточенное сопротивление, пал, а 4 марта 1238 г. в битве на реке Сить был убит великий князь владимирский Юрий Всеволодович. Взяв Торжок, монголы могли идти на Новгород, но весенняя распутица и большие потери заставили их вернуться в половецкие степи. Северо-Восточная Русь была разорена. Батый повернул на юг. Героическое сопротивление жителей Киева было сломлено в декабре 1240 г. В 1241 г. пало Галицко-Волынское княжество. Монгольские полчища вторглись в Польшу, Венгрию, Чехию, вышли к Северной Италии и Германии, но, обессиленные отчаянным сопротивлением русских отрядов, лишенные подкреплений, отступили и вернулись в степи Нижнего Поволжья. Здесь в 1243 г. было создано государство Золотая Орда (столица Сарай-Бату) , владычество которой были вынуждены признать разоренные русские земли. Установилась система, вошедшая в историю под названием монголо-татарского ига. Сущность этой системы, унизительной в духовном и грабительской в экономическом отношении, состояла в том, что: русские княжества в состав Орды не вошли, сохранили собственные княжения; князья, в особенности великий князь владимирский, получали ярлык на княжение в Орде, утверждавшей их пребывание на престоле; они должны были выплачивать большую дань («выход» ) монгольским правителям. Потерпев поражение от монголо-татар, Русь смогла успешно противостоять агрессии с северо-запада. К 30-м гг. XIII в. Прибалтика, населенная племенами ливов, ятвягов, эстов и др., оказалась во власти немецких рыцарей-крестоносцев. Действия крестоносцев были частью политики Священной Римской империи и папства по подчинению языческих народов католической церкви. Именно поэтому основными инструментами агрессии являлись духовно-рыцарские ордены: Орден меченосцев (основан в 1202 г.) и Тевтонский орден (основан в конце XII в. в Палестине). В 1237 г. эти ордены объединились в Ливонский орден. На границах с Новгородской землей утвердилось мощное и агрессивное военно-политическое образование, готовое воспользоваться ослаблением Руси для включения ее северо-западных земель в зону имперского влияния. В июле 1240 г. девятнадцатилетний новгородский князь Александр в скоротечной битве разгромил в устье Невы шведский отряд Биргера. За победу в Невской битве Александр получил почетное прозвище Невский. Этим же летом активизировались ливонские рыцари: были захвачены Изборск и Псков, воздвигнута пограничная крепость Копорье. Князю Александру Невскому удалось в 1241 г. вернуть Псков, но решающее сражение состоялось 5 апреля 1242 г. на подтаявшем льду Чудского озера (отсюда и название — Ледовое побоище). Зная об излюбленной тактике рыцарей — построении в форме сужающегося клина («свинья»), полководец применил фланговый охват и разгромил неприятеля. Десятки рыцарей погибли, провалившись под лед, не выдержавший веса тяжеловооруженной пехоты. Относительная безопасность северо-западных рубежей Руси, Новгородской земли была обеспечена.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒ Читайте также: Организация работы процедурного кабинета Статус республик в составе РФ Понятие финансов, их функции и особенности Сущность демографической политии |

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1069; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia. |

Восточный фронт | Определение, карты, факты, сражения, потери и исход

Первая мировая война

Смотреть все СМИ

- Дата:

- 1914 — 1918

- Местонахождение:

- Европа

- Контекст:

- Первая мировая война

- Ключевые люди:

- Алексей Алексеевич Брусилов Франц Граф Конрад фон Хетцендорф Макс Хоффманн Август фон Макензен Николай

Просмотреть весь связанный контент →

Популярные вопросы

Что такое Восточный фронт?

Восточный фронт был крупным театром боевых действий во время Первой мировой войны, который включал операции на главном российском фронте, а также кампании в Румынии. Главный фронт был разделен на три «подтеатра» — с кампаниями в немецкой провинции Восточная Пруссия на севере, в австрийской Галиции на юге и на удерживаемом русскими польском выступе между ними — каждый из которых имел свои уникальные особенности. .

Главный фронт был разделен на три «подтеатра» — с кампаниями в немецкой провинции Восточная Пруссия на севере, в австрийской Галиции на юге и на удерживаемом русскими польском выступе между ними — каждый из которых имел свои уникальные особенности. .

Где был Восточный фронт?

Восточный фронт протянулся через Восточную Европу от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге. Это был участок протяженностью около 800 миль (примерно 1300 км) по прямой линии — или более чем в два раза больше, если измерять вдоль границ между противоборствующими странами.

С какими странами Германия воевала на Восточном фронте?

Чем Восточный фронт отличался от Западного фронта?

В то время как большая часть боевых действий на Западном фронте характеризовалась окопной войной и тупиковой ситуацией, боевые действия на Восточном фронте были более традиционными, включая плавные движения армий в массированных наступлениях и контрнаступлениях.

Когда закончились бои на Восточном фронте?

Бои на Восточном фронте закончились 3 марта 1918 года, когда в Брест-Литовске был подписан мирный договор между Советской Россией и Центральными державами. Чтобы понять, почему был подписан договор, нужно вернуться в начало 19 века.17. Военные поражения и экономическая нестабильность потрясли Российскую империю и привели к падению в феврале 1917 года правительства царя Николая II. Это правительство было заменено недолговечным Временным правительством.

24–25 октября (6–7 ноября по новому стилю) большевики Владимира Ленина и их союзники из числа левых эсеров совершили государственный переворот, позже названный большевистской революцией. Через день после прихода к власти Ленин издал два указа, которые в одночасье распустили Восточный фронт, усилили хаос в России и очень затруднили любое организованное сопротивление коммунистическому правлению.

Его Земельный указ, упразднявший помещичьи владения без компенсации их владельцам, отвлек русских солдат от линии фронта обратно в родные села. Его Декрет о мире предлагал народам всех воюющих государств мирные переговоры на основе того, чтобы не было аннексий и контрибуций и за всеми признавалось право на самоопределение. 26 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров, так называлось новое коммунистическое правительство, в одностороннем порядке отдал приказ о прекращении военных действий на Европейском и Закавказском фронтах России.

Его Декрет о мире предлагал народам всех воюющих государств мирные переговоры на основе того, чтобы не было аннексий и контрибуций и за всеми признавалось право на самоопределение. 26 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров, так называлось новое коммунистическое правительство, в одностороннем порядке отдал приказ о прекращении военных действий на Европейском и Закавказском фронтах России.

Перемирие России с Центральными державами было подписано 15 декабря 1917 года. Однако впоследствии Германия настояла на том, чтобы Россия приняла условия мира Центральных держав, направив свои армии в только что созданную Украинскую Народную Республику через линии перемирия в Белоруссии. и Латвию, и даже в Эстонию. Это вынудило Ленина, и 3 марта 1918 г. был подписан мирный договор. В результате Россия признала и Финляндию, и Украину независимыми; отказался от контроля над Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и большей частью Белоруссии; и уступил Карс, Ардаган и Батуми в Закавказье Османской империи.

Восточный фронт , главный театр боевых действий во время Первой мировой войны, который включал операции на главном российском фронте, а также кампании в Румынии. Основными воюющими сторонами были Россия и Румыния (из союзных и объединившихся держав) против центральных держав Германии, Австро-Венгрии и Болгарии. Восточный фронт, протянувшийся от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге, был более чем вдвое длиннее Западного фронта. Большие расстояния и большие различия между оборудованием и качеством задействованных армий обеспечивали плавность боя, которой не хватало на западе.

Физические характеристики Восточного фронта

В августе 1914 г. русская и австро-венгерско-германская армии столкнулись друг с другом на границе, протянувшейся более чем на 1000 миль (1600 км) от Балтийского моря до северной границы Румынии, которая была на тот момент нейтрально. Эта большая длина была связана с проекцией российской Польши как огромного выступа между Германской Восточной Пруссией и австрийской Галицией. После того, как Румыния присоединилась к войне на стороне союзников в 1916 году, фронт простирался от Балтийского до Черного моря, протяженностью около 800 миль (примерно 1300 км) по прямой линии, или более чем в два раза больше, если измерять. вдоль границ между противоборствующими странами. Форма границы, большие расстояния, а также физические особенности и характер коммуникаций делили Восточный фронт на три «подтеатра» вплоть до отступления русских из Польши в 1919 г.15. Таким образом, операции в Восточной Пруссии, на польском выступе и в Галиции, хотя и составляли часть единого целого, имели свои особенности.

После того, как Румыния присоединилась к войне на стороне союзников в 1916 году, фронт простирался от Балтийского до Черного моря, протяженностью около 800 миль (примерно 1300 км) по прямой линии, или более чем в два раза больше, если измерять. вдоль границ между противоборствующими странами. Форма границы, большие расстояния, а также физические особенности и характер коммуникаций делили Восточный фронт на три «подтеатра» вплоть до отступления русских из Польши в 1919 г.15. Таким образом, операции в Восточной Пруссии, на польском выступе и в Галиции, хотя и составляли часть единого целого, имели свои особенности.

Большая часть огромного района операций состояла из равнин или слабоволнистых возвышенностей. Единственными высотами, достаточными для серьезного военного препятствия, были Карпаты, которые тянулись полукругом от юго-западного угла Польского выступа до Железных ворот на Дунае, образуя защитный барьер для венгерских равнин на севере и востоке. Напротив России они шли примерно параллельно границе, примерно в 50–100 милях (80–160 км) от нее; напротив Румынии Карпаты фактически обозначали границу. Постоянной целью русских на протяжении всей их операции, а также целью единственного неудавшегося наступления Румынии было пробить этот барьер и достичь равнин внизу.

Постоянной целью русских на протяжении всей их операции, а также целью единственного неудавшегося наступления Румынии было пробить этот барьер и достичь равнин внизу.

Хотя на Восточном фронте была всего одна заметная горная преграда, водные преграды на театре военных действий были многочисленны и грозны. Наиболее важными со стратегической точки зрения были Припятские болота, обширное заболоченное болото площадью около 104 000 квадратных миль (270 000 квадратных километров), где инфраструктура была неразвита, и, как следствие, крупномасштабные военные передвижения были чрезвычайно затруднены. Другими водными путями, оказавшими значительное влияние на операции, были: в Восточной Пруссии — линия Мазурских озер; на польском выступе реки Висла, Нарев, Бобр, Неман и Буг; в Галиции Дунаец, Вислоц, Сан и Днестр; а в румынском театре — сам Дунай, Олт и Сирет. Помимо перечисленных выше рек, существовал ряд меньших ручьев, которые повлияли на ход и направление операций. Стратегия на этом театре фактически во многом определялась реками. Реки замедляют движение наступающей армии, но редко являются постоянным препятствием для ее продвижения. Хотя многие из основных переправ через реки были укреплены в мирное время, эти укрепления мало повлияли на ход операций, за исключением, в частности, Перемышля. В Восточной Пруссии и в Польше были обширные участки леса, что имело определенные тактические последствия. Карпаты также были покрыты густым лесом.

Реки замедляют движение наступающей армии, но редко являются постоянным препятствием для ее продвижения. Хотя многие из основных переправ через реки были укреплены в мирное время, эти укрепления мало повлияли на ход операций, за исключением, в частности, Перемышля. В Восточной Пруссии и в Польше были обширные участки леса, что имело определенные тактические последствия. Карпаты также были покрыты густым лесом.

Викторина «Британника»

Викторина о Первой мировой войне

Первая мировая война, в которой участвовали все сверхдержавы мира, унесла жизни более 35 миллионов человек. Каким странным образом французы доставили войска к линии фронта? Какие животные несли сообщения во время войны? Проверьте свои знания о Первой мировой войне с помощью этого теста.

Реальный ключ к стратегии на этом восточноевропейском фронте лежал в системах связи и тылового обеспечения. В этом отношении контраст между Россией и ее западными соседями был разительным. Транспортная система России была крайне слабо развита, несмотря на все усилия, предпринятые в предвоенные годы для развития стратегических железных дорог. Российский генеральный штаб предотвратил строительство автомобильных и железных дорог на севере и юго-востоке польского выступа, чтобы обеспечить защиту оборонительной позиции в центре выступа. Эта недальновидная политика серьезно затруднила русскую стратегию, когда была предпринята наступательная кампания из Польши. Россия также не могла широко использовать свои великие реки в качестве путей снабжения из-за отсутствия предшествующего развития. Таким образом, превосходная инфраструктура управления и связи давала противникам России неоценимое преимущество большей мобильности.

Российский генеральный штаб предотвратил строительство автомобильных и железных дорог на севере и юго-востоке польского выступа, чтобы обеспечить защиту оборонительной позиции в центре выступа. Эта недальновидная политика серьезно затруднила русскую стратегию, когда была предпринята наступательная кампания из Польши. Россия также не могла широко использовать свои великие реки в качестве путей снабжения из-за отсутствия предшествующего развития. Таким образом, превосходная инфраструктура управления и связи давала противникам России неоценимое преимущество большей мобильности.

Характеристики армий

Все армии, столкнувшиеся на Восточном фронте, были мобилизованными. Россия, Австро-Венгрия и Германия требовали от трудоспособных мужчин призывного возраста от трех до четырех лет службы, а затем несколько лет в резервных формированиях. Военная численность исчислялась дивизиями (12—20 тыс. солдат и офицеров) — наименьшими воинскими частями, способными к самостоятельным действиям. В августе 1914 года русская армия состояла из 102 регулярных дивизий, разделенных на шесть полевых армий, общей численностью около 1,4 миллиона человек. Восемь полевых армий Германии состояли из 98 регулярных дивизий, дополненных 27 бригадами ландвера (резерв) общей численностью 1,9 млн человек; хотя эта сила была значительно больше, чем армия России, ее нужно было развернуть на два фронта. Шесть полевых армий Австро-Венгрии были разделены на 48 дивизий общей численностью около 450 000 человек.

В августе 1914 года русская армия состояла из 102 регулярных дивизий, разделенных на шесть полевых армий, общей численностью около 1,4 миллиона человек. Восемь полевых армий Германии состояли из 98 регулярных дивизий, дополненных 27 бригадами ландвера (резерв) общей численностью 1,9 млн человек; хотя эта сила была значительно больше, чем армия России, ее нужно было развернуть на два фронта. Шесть полевых армий Австро-Венгрии были разделены на 48 дивизий общей численностью около 450 000 человек.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

О немцах говорить нечего; их армия 1914 года была одним из самых мощных орудий войны, которые когда-либо видел мир. Сырье русской армии было во многом превосходным. Типичный русский пехотинец отличался дисциплиной и храбростью, но ему часто не хватало лидерских качеств, поскольку в армии не было большого количества офицеров и старших рядовых, из которых можно было бы черпать. После того, как первоначальный состав кадровых офицеров и унтер-офицеров пал, осталось мало кандидатов для их замены, потому что российская система не производила офицеров запаса с большой эффективностью. Русская армия была очень слаба в техническом отношении; ему не хватало артиллерии, и он выставил большие массы кавалерии, обеспечение которой создавало большую нагрузку на системы связи и тылового обеспечения, но мало что дало. Ни в коем случае — кроме численного превосходства — русская армия не могла надеяться получить преимущество над немецкими войсками.

Русская армия была очень слаба в техническом отношении; ему не хватало артиллерии, и он выставил большие массы кавалерии, обеспечение которой создавало большую нагрузку на системы связи и тылового обеспечения, но мало что дало. Ни в коем случае — кроме численного превосходства — русская армия не могла надеяться получить преимущество над немецкими войсками.

Австро-Венгерская армия, лишь немного, если вообще превосходившая русскую в технической части, уступала ей в боевых качествах. Во многом это было связано с тем, что старший офицерский состав был в лучшем случае посредственным. Австро-венгерские войска, как правило, сравнительно хорошо действовали под немецким командованием. Русские силы почти всегда превосходили австро-венгерские силы аналогичного размера, но требовалось большое численное превосходство, чтобы противостоять силам немцев с какой-либо надеждой на успех. Высокое состояние дисциплины, подготовки, руководства и вооружения германской армии уменьшало значение первоначального численного превосходства армий Центральных держав.

Из-за сравнительной медлительности мобилизации, плохого высшего руководства и меньшего масштаба вооружения русских армий в августе 1914 года сложился примерный баланс сил, не позволивший одной из сторон одержать быструю победу. Русский военный эксперт генерал Николай Николаевич Головин оценил одну немецкую дивизию как эквивалент полутора русских дивизий. Германия и Австро-Венгрия также пользовались преимуществами внутренних коммуникаций, которые позволяли им направлять свои силы в критические точки на фронтах по кратчайшему маршруту. По словам генерала Вильгельма Грёнера, сеть железных дорог Германии позволяла одновременно перебросить восемь дивизий с Западного фронта на Восточный за четыре с половиной дня. Еще большее значение имело то преимущество, которое Германия извлекла из военных традиций и системы управления, восходящей к реформам Герхарда Иоганна Давида фон Шарнхорста, графа Нейдхардта фон Гнейзенау, графа фон Роона и старшего Гельмута фон Мольтке. Немецкие старшие офицеры, за исключением одноименного племянника Мольтке, умело руководили маневренной войной и быстро использовали преимущества фланговых атак. Они были способны успешно руководить операциями крупных соединений.

Они были способны успешно руководить операциями крупных соединений.

1914: Начало войны и первые кампании

Планы кампании

Немецкий план 1914 года был модификацией плана, составленного Альфредом фон Шлиффеном много лет назад. Он предусматривал наступление на Францию, рассчитанное на достижение быстрой и решительной победы, и оборону на востоке против России до получения решения на западе. Выбор Франции для первоначального наступления был обусловлен главным образом относительной медлительностью русской мобилизации и невозможностью добиться быстрого решения против России из-за больших расстояний. Тогда проблема Германии на востоке состояла в том, чтобы определить минимальную численность войск, оставшуюся для оборонительных целей. В конечном итоге это было закреплено за девятью дивизиями, действующими и резервными, с одной кавалерийской дивизией для защиты Восточной Пруссии. Некоторым войскам второй линии была поставлена задача защищать крепости Восточного фронта, такие как Познань (ныне Познань, Польша), Торн (ныне Торунь, Польша), Данциг (ныне Гданьск, Польша) и Кенигсберг (ныне Калининград, Россия) и наблюдать за польской границей. Войска в Восточной Пруссии, организованные в четыре корпуса, сформировали Восьмую армию под командованием Макса фон Притвица.

Войска в Восточной Пруссии, организованные в четыре корпуса, сформировали Восьмую армию под командованием Макса фон Притвица.

Начальник австро-венгерского генерального штаба Франц, граф Конрад фон Хетцендорф, планировал наступление на юго-восток Польши между реками Висла и Буг, направленное на Хелм и Люблин. Это должны были выполнить Первая и Четвертая армии (под командованием генерала Виктора Данкла и генерала Морица фон Ауффенберга соответственно). Чтобы защитить свой правый фланг и тыл, Вторая и Третья армии (под командованием генерала Германа Кёвесса и генерала Рудольфа фон Брудермана) развернулись к востоку от Галича и Лемберга. Наступление Конрада изначально планировалось как часть объединенного австро-венгерско-германского наступления, в котором немецкие войска из Восточной Пруссии должны были одновременно атаковать вдоль реки Нарев. Немецкие и австро-венгерские войска должны были встретиться у Седльце и, таким образом, отрезать весь польский выступ. Конрад неоднократно настаивал на этом плане Мольтке, но не смог убедить его предоставить достаточно войск для наступления из Восточной Пруссии до того, как Франция была уничтожена.

В отсутствие германского сотрудничества трудно понять, на какой постоянный успех мог рассчитывать Конрад от предложенного Хелмско-Люблинского наступления, потому что, как уже указывалось, русские пренебрегали инфраструктурой в этом районе специально для того, чтобы помешать наступлению выбранную им операцию. Однако, с точки зрения немцев, это австро-венгерское наступление превосходно соответствовало их стратегическому плану, потому что, каким бы ни был его исход, русские будут полностью заняты и, таким образом, защитят жизненно важные промышленные районы Силезии до начала кампании против Франции. был выигран.

Русские точно оценили намерения обоих своих противников. Их первоначальный план состоял в том, чтобы перейти в наступление против австро-венгерских армий в Галиции и действовать в обороне на польском выступе и против немцев в Восточной Пруссии. Однако они пообещали своим французским союзникам как можно скорее начать наступление на Германию. Первоначально вдоль линии фронта были развернуты шесть армий. Первая (или Виленская) армия под командованием генерала Пауля фон Ренненкампфа собралась на восточной границе Восточной Пруссии, а Вторая армия под командованием генерала Александра Самсонова собралась в Варшаве. Эти две армии образовали Северо-Западный фронт под командованием генерала Якова Григорьевича Жилинского. Они предназначались для действий против немецких войск в Восточной Пруссии. Юго-Западный фронт под командованием генерала Николая Иванова состоял из четырех армий, из которых 4-я (под командованием генерала Антона Зальца) и 5-я (под командованием генерала Пауля фон Плеве) должны были развернуться на железной дороге Люблин-Хелм, чтобы встретить ожидаемые австрийские войска. -Венгерское наступление; 3-я армия (генерал Николай Рузский) и 8-я армия (генерал Алексей Брусилов) должны были сразу перейти в наступление от восточной границы Галиции в направлении Лемберга (ныне Львов, Украина). Планы Австро-Венгрии и России почти полностью совпадали друг с другом. Великий князь Николай принял на себя главнокомандующий всей русской армией.

Первая (или Виленская) армия под командованием генерала Пауля фон Ренненкампфа собралась на восточной границе Восточной Пруссии, а Вторая армия под командованием генерала Александра Самсонова собралась в Варшаве. Эти две армии образовали Северо-Западный фронт под командованием генерала Якова Григорьевича Жилинского. Они предназначались для действий против немецких войск в Восточной Пруссии. Юго-Западный фронт под командованием генерала Николая Иванова состоял из четырех армий, из которых 4-я (под командованием генерала Антона Зальца) и 5-я (под командованием генерала Пауля фон Плеве) должны были развернуться на железной дороге Люблин-Хелм, чтобы встретить ожидаемые австрийские войска. -Венгерское наступление; 3-я армия (генерал Николай Рузский) и 8-я армия (генерал Алексей Брусилов) должны были сразу перейти в наступление от восточной границы Галиции в направлении Лемберга (ныне Львов, Украина). Планы Австро-Венгрии и России почти полностью совпадали друг с другом. Великий князь Николай принял на себя главнокомандующий всей русской армией. Хотя он и не был великим стратегом, он был проницателен и обладал сильным характером. Начальник его штаба, генерал Николай Янушкевич, был человеком, не имевшим значительных военных способностей и обязанным своим положением своей харизме при дворе. Русский военный план приписывался в основном генералу Юрию Данилову, начальнику оперативного отдела Генерального штаба.

Хотя он и не был великим стратегом, он был проницателен и обладал сильным характером. Начальник его штаба, генерал Николай Янушкевич, был человеком, не имевшим значительных военных способностей и обязанным своим положением своей харизме при дворе. Русский военный план приписывался в основном генералу Юрию Данилову, начальнику оперативного отдела Генерального штаба.

Помимо передовых армий, 6-я армия была собрана в Петрограде для защиты столицы и в качестве общего резерва, 7-я армия в Одессе для охраны побережья Черного моря и армия на Кавказе для наблюдения за Турцией . В последний момент, после мобилизации, в диспозицию русских было внесено важное изменение. Первой и Второй армиям было приказано немедленно вторгнуться в Восточную Пруссию, не дожидаясь завершения сосредоточения. Это изменение было сделано исключительно для оказания помощи союзникам России на западе.

Восточная Пруссия: август-сентябрь 1914 г.

1-я армия Ренненкампфа насчитывала шесть с половиной пехотных дивизий и 5 кавалерийских дивизий, а 2-я армия Самсонова — 10 пехотных и 3 кавалерийских дивизий. Таким образом, в совокупности они имели подавляющее превосходство над 8-й армией генерала Макса фон Притвица, оборонявшей Восточную Пруссию. Однако координация между ними полностью отсутствовала, что привело к их поражению в деталях. Жилинский, отвечавший за объединение действий двух армий, был человеком с некоторыми административными способностями, но мало способным к командованию. Армия Самсонова должна была двинуться до завершения сосредоточения и испытывала недостаток в транспорте. Мероприятия по сбору и регистрации разведывательных данных были безразличными, несмотря на наличие больших масс кавалерии. Средства связи были настолько несовершенны, что русские часто были вынуждены отдавать «четкие» (незашифрованные) приказы по радио, в результате чего немцы часто имели полную информацию о действиях и намерениях своего врага.

Таким образом, в совокупности они имели подавляющее превосходство над 8-й армией генерала Макса фон Притвица, оборонявшей Восточную Пруссию. Однако координация между ними полностью отсутствовала, что привело к их поражению в деталях. Жилинский, отвечавший за объединение действий двух армий, был человеком с некоторыми административными способностями, но мало способным к командованию. Армия Самсонова должна была двинуться до завершения сосредоточения и испытывала недостаток в транспорте. Мероприятия по сбору и регистрации разведывательных данных были безразличными, несмотря на наличие больших масс кавалерии. Средства связи были настолько несовершенны, что русские часто были вынуждены отдавать «четкие» (незашифрованные) приказы по радио, в результате чего немцы часто имели полную информацию о действиях и намерениях своего врага.

С объявлением Германией войны России 1 августа 1914 года всякая надежда на то, что конфликт между Сербией и Австро-Венгрией останется локальным делом, была потеряна. Армии уже мобилизовывались вдоль того, что впоследствии станет Восточным фронтом. Ренненкампф перешел границу 17 августа, отбросив немецкие войска у Шталлупонена (ныне Нестеров, Россия). После тяжелого сражения при Гумбиннене (19–20 августа) Ренненкампф разгромил Притвица, сосредоточившего против него основную часть своей армии, оставив лишь один корпус для наблюдения за южной границей. Тем временем Самсонов, медленно продвигаясь вперед через Млаву, 21 августа переправился в Восточную Пруссию, в результате чего Притвиц в мгновенной панике объявил о своем намерении отойти за Вислу.

Армии уже мобилизовывались вдоль того, что впоследствии станет Восточным фронтом. Ренненкампф перешел границу 17 августа, отбросив немецкие войска у Шталлупонена (ныне Нестеров, Россия). После тяжелого сражения при Гумбиннене (19–20 августа) Ренненкампф разгромил Притвица, сосредоточившего против него основную часть своей армии, оставив лишь один корпус для наблюдения за южной границей. Тем временем Самсонов, медленно продвигаясь вперед через Млаву, 21 августа переправился в Восточную Пруссию, в результате чего Притвиц в мгновенной панике объявил о своем намерении отойти за Вислу.

Притвитц был немедленно заменен Паулем фон Гинденбургом с Эрихом Людендорфом в качестве начальника штаба. В течение недели Людендорф полностью разгромил 2-ю армию в битве при Танненберге (26–30 августа 1914 г.), окружив и захватив большую ее часть. Получив подкрепление в виде двух спешно отозванных из Франции корпусов, Людендорф обратился затем против Ренненкампфа, который бездействовал во время катастрофы при Танненберге. С 1 по 15 сентября Ренненкампф был атакован и изгнан из Восточной Пруссии с очень тяжелыми потерями в битве у Мазурских озер.

С 1 по 15 сентября Ренненкампф был атакован и изгнан из Восточной Пруссии с очень тяжелыми потерями в битве у Мазурских озер.

В ходе этих операций русские потеряли в общей сложности около 250 000 человек, нанеся ущерб, несмотря на огромные резервы России. Также было потеряно много военной техники, и ее было нелегко заменить. С другой стороны, это вторжение в Восточную Пруссию, вызвавшее отзыв двух корпусов с запада в момент французского кризиса, сделало возможной победу на Марне.

Операции в Галиции: август-сентябрь 1914 г.

Тем временем в Галиции Австро-Венгрия потерпела серьезное поражение от Юго-Западной группы армий Иванова. Наступление 1-й и 4-й австро-венгерских армий на Люблин и Хелм сначала развивалось удовлетворительно, и сражения у Красника и Комарова закончились в их пользу. Однако их фланговая защита 2-й и 3-й армий не смогла противостоять натиску русских 3-й и 8-й армий. 2 сентября Лемберг был потерян, и поэтому продвижение победившего левого крыла было остановлено. Два корпуса русской 9-й армии (сформированной в Варшаве в качестве центрального резерва) теперь усилили правое крыло Иванова, и вся австро-венгерская линия постепенно была оттеснена. 11 сентября австро-венгерское командование приказало отступить в Сан; к концу месяца они отошли на расстояние 50 миль (80 км) от Кракова, оставив свою крепость Перемышль выдерживать длительную осаду.

Два корпуса русской 9-й армии (сформированной в Варшаве в качестве центрального резерва) теперь усилили правое крыло Иванова, и вся австро-венгерская линия постепенно была оттеснена. 11 сентября австро-венгерское командование приказало отступить в Сан; к концу месяца они отошли на расстояние 50 миль (80 км) от Кракова, оставив свою крепость Перемышль выдерживать длительную осаду.

Первое и второе вторжение в Польшу

Поражение Австро-Венгрии в Галиции вынудило верховное командование Германии направить непосредственную помощь своему пошатнувшемуся союзнику. Это было сделано путем переброски пяти с половиной корпусов, сформированных в 9-ю армию, из Восточной Пруссии на Краковско-Ченстоховский фронт. Отсюда 9-я армия в последних числах сентября двинулась на Варшаву в сочетании с одновременным наступлением по всему австро-венгерскому фронту до Карпат. Русские остановились на реке Сан после поражения австро-венгерских войск и находились в процессе переброски войск на север, чтобы сформировать новый фронт к югу от Варшавы. Эта перегруппировка была проведена в безопасности за Вислой, и только кавалерия осталась, чтобы противостоять немецкому наступлению к западу от реки.

Эта перегруппировка была проведена в безопасности за Вислой, и только кавалерия осталась, чтобы противостоять немецкому наступлению к западу от реки.

К середине октября немецкая 9-я армия была под Варшавой, но наступление австро-венгров на реке Сан. Русские теперь контратаковали по всей линии. На юге они отбросили австро-венгерские войска к реке Дунаец, в центре заставили отступить немецкую 9-ю армию, а на севере вновь сформированная 10-я русская армия перешла границы Восточной Пруссии. Намерение великого князя Николая, русского главнокомандующего, теперь состояло в том, чтобы вторгнуться в Силезию со своими пятой, четвертой и девятой армиями в указанном порядке с севера. Его правый фланг должен был прикрываться 10-й армией на востоке Восточной Пруссии и 1-й и 2-й армиями к северу и западу от Варшавы, а левый фланг — наступлением 3-й и 8-й армий в Галиции. Во время отступления немцы полностью разрушили инфраструктуру на юго-западе Польши, и продвижение русских было медленным и прерывистым. Их более ловкие противники снова использовали превосходную мобильность, которую им давала их высокоразвитая сеть железных дорог, чтобы нанести решающий контрудар. 900:03 90:002 Командование Восточного фронта Германии было сформировано под командованием Гинденбурга и Людендорфа, а 9-я немецкая армия под командованием генерала Августа фон Макензена была выведена из юго-западной Польши и сосредоточена между Позеном и Торуни. Она наступала 11 ноября левым флангом на Висле против правого фланга и тыла главных русских армий. Русские Первая и Вторая армии были сильно помяты, а к 17 ноября 2-я армия оказалась в критическом положении, почти полностью окруженная под Лодзью. Он был спасен умелым вмешательством 5-й армии русского генерала Пауля фон Плеве, и теперь немцы сами столкнулись с окружением и катастрофой. Однако благодаря тому, что Ренненкампф не действовал с должной поспешностью, они избежали опасности. Четыре корпуса с Западного фронта были освобождены по завершении Первой битвы при Ипре, и теперь они присоединились к Макензену.

Их более ловкие противники снова использовали превосходную мобильность, которую им давала их высокоразвитая сеть железных дорог, чтобы нанести решающий контрудар. 900:03 90:002 Командование Восточного фронта Германии было сформировано под командованием Гинденбурга и Людендорфа, а 9-я немецкая армия под командованием генерала Августа фон Макензена была выведена из юго-западной Польши и сосредоточена между Позеном и Торуни. Она наступала 11 ноября левым флангом на Висле против правого фланга и тыла главных русских армий. Русские Первая и Вторая армии были сильно помяты, а к 17 ноября 2-я армия оказалась в критическом положении, почти полностью окруженная под Лодзью. Он был спасен умелым вмешательством 5-й армии русского генерала Пауля фон Плеве, и теперь немцы сами столкнулись с окружением и катастрофой. Однако благодаря тому, что Ренненкампф не действовал с должной поспешностью, они избежали опасности. Четыре корпуса с Западного фронта были освобождены по завершении Первой битвы при Ипре, и теперь они присоединились к Макензену. Это позволило ему снова продвинуться вперед и к 12 декабря захватить Лович и Лодзь. На юге к востоку от Кракова велись ожесточенные бои, но без решающего результата.

Это позволило ему снова продвинуться вперед и к 12 декабря захватить Лович и Лодзь. На юге к востоку от Кракова велись ожесточенные бои, но без решающего результата.

Украина | История, флаг, население, президент, карта, язык и факты

флаг Украины

Аудиофайл: Государственный гимн Украины

Смотреть все СМИ

- Глава Правительства:

- Премьер-министр: Денис Шмыгаль

- Капитал:

- Киев (Киев)

- Население:

- (оценка 2022 г.) 43 637 000

- Глава государства:

- Президент: Владимир Зеленский

- Форма правления:

- унитарная многопартийная республика с единой законодательной палатой (Верховная Рада 1 [450])

Посмотреть все факты и статистику →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

Украина , страна, расположенная в восточной Европе, вторая по величине на континенте после России. Столица — Киев, расположенный на реке Днепр в северо-центральной части Украины.

Столица — Киев, расположенный на реке Днепр в северо-центральной части Украины.

Полностью независимая Украина возникла только в конце 20-го века, после долгих периодов последовательного господства Польши-Литвы, России и Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Украина пережила короткий период независимости в 1918–1920 годах, но части западной Украины находились под властью Польши, Румынии и Чехословакии в период между двумя мировыми войнами, а после этого Украина стала частью Советского Союза как Украинская Советская Социалистическая Республика (ССР). Когда Советский Союз начал разваливаться в 1990–91, законодательный орган Украинской ССР. провозгласил суверенитет (16 июля 1990 г.), а затем полную независимость (24 августа 1991 г.), что было подтверждено всенародным одобрением на плебисците (1 декабря 1991 г.). С распадом СССР в декабре 1991 года Украина получила полную независимость. Страна сменила официальное название на Украина, и это помогло основать Содружество Независимых Государств (СНГ), объединение стран, бывших республиками Советского Союза.

Земля

Украина граничит с Беларусью на севере, Россией на востоке, Азовским и Черным морями на юге, Молдовой и Румынией на юго-западе, Венгрией, Словакией и Польшей на западе. На крайнем юго-востоке Украина отделена от России Керченским проливом, который соединяет Азовское море с Черным морем.

Рельеф

Украина занимает юго-западную часть Русской равнины (Восточно-Европейская равнина). Страна почти полностью состоит из ровных равнин на средней высоте 574 футов (175 метров) над уровнем моря. Горные районы, такие как Украинские Карпаты и Крымские горы, встречаются только на границах страны и составляют едва ли 5 процентов ее площади. Ландшафт Украины тем не менее отличается некоторым разнообразием: его равнины разбиты возвышенностями, идущими непрерывной полосой с северо-запада на юго-восток, а также низменностями.

Britannica Quiz

Какая страна больше по населению? Викторина

Приходите на свою перепись и узнайте, в какой из этих стран проживает больше людей.

Холмистая равнина Приднепровской возвышенности, расположенная между средним течением рек Днепр (Днепр) и Южный Буг (Южный Буг, или Бох) в западно-центральной части Украины, является крупнейшей горной территорией; он рассечен множеством речных долин, оврагов и ущелий, некоторые из которых имеют глубину более 1000 футов (300 метров). На западе к Днепровской возвышенности примыкает изрезанная Волыно-Подольская возвышенность, высота которой в самой высокой точке — горе Камула — достигает 1545 футов (471 метр). К западу от Волыно-Подольской возвышенности, на крайнем западе Украины, параллельные хребты Карпат — одного из самых живописных районов страны — простираются более чем на 150 миль (240 км). Высота гор варьируется от примерно 2000 футов (600 метров) до примерно 6500 футов (2000 метров), поднимаясь до 6762 футов (2061 метр) на горе Говерла, самой высокой точке страны. Северо-восточная и юго-восточная части Украины заняты невысокими возвышенностями, редко достигающими высоты 1000 футов (300 метров).

Среди низменностей страны находятся Припятские болота (Полесье), которые лежат в северной части Украины и пересекаются многочисленными речными долинами. В восточно-центральной части Украины находится Приднепровская низменность, плоская на западе и полого холмистая на востоке. К югу вдоль берегов Черного и Азовского морей тянется еще одна низменность; его ровная поверхность, изрезанная лишь невысокими возвышенностями и неглубокими впадинами, постепенно спускается к Черному морю. Для берегов Черного и Азовского морей характерны узкие, вдающиеся в воду песчаные косы; одна из них, Арабатская стрелка, имеет длину около 70 миль (113 км), но в среднем менее 5 миль (8 км) в ширину.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Южная низменность продолжается на Крымском полуострове как Северо-Крымская низменность. Полуостров — большой выступ в Черное море — соединен с материком Перекопским перешейком. Крымские горы образуют южный берег полуострова. Гора Роман-Кош высотой 5069 футов (1545 метров) является самой высокой точкой гор.

Гора Роман-Кош высотой 5069 футов (1545 метров) является самой высокой точкой гор.

Дренаж

Почти все основные реки Украины текут с северо-запада на юго-восток через равнины и впадают в Черное и Азовское моря. Днепр с его гидроэлектростанциями, огромными водохранилищами и множеством притоков господствует над всей центральной частью Украины. Из общего течения Днепра 609миль (980 км) находятся в Украине, что делает ее самой длинной рекой в стране, из которой она впадает более чем наполовину. Как и Днепр, Южный Буг с его главным притоком Ингулом впадает в Черное море. На западе и юго-западе, частично осушая территорию Украины, Днестр (Днестр) также впадает в Черное море; среди его многочисленных притоков самыми крупными в Украине являются Стрый и Збруч. Среднее течение реки Донец, притока Дона, протекает через юго-восточную Украину и является важным источником воды для Донецкого бассейна (Донбасса). Река Дунай протекает вдоль юго-западной границы Украины. Болотистая местность, покрывающая почти 3% территории Украины, встречается преимущественно в долинах северных рек и в низовьях Днепра, Дуная и др. рек.

рек.

Реки имеют важнейшее значение как водоснабжение, и для этого построен ряд каналов, таких как Донец-Донецкий бассейн, Днепр-Кривой Рог и Северный Крым. Судоходны несколько крупных рек, в том числе Днепр, Дунай, Днестр, Припять (Припять), Донец, Южный Буг (в нижнем течении). Плотины и гидроэлектростанции расположены на всех крупных реках.

В Украине есть несколько естественных озер, все они небольшие и большинство из них разбросаны по поймам рек. Одним из крупнейших является озеро Свитязь площадью 11 квадратных миль (28 квадратных километров) на северо-западе. Небольшие соленые озера встречаются в Причерноморской низменности и в Крыму. Вдоль побережья встречаются более крупные соленые озера. Эти водоемы, известные как лиманы, образуются в устьях рек или временных ручьев и отгораживают от моря песчаные отмели. Образовались искусственные озера, наиболее крупные из которых — водохранилища при плотинах ГЭС, например, водохранилище на Днепре выше Кременчуга. Каховское, Днепровское, Днепродзержинское, Каневское и Киевское водохранилища составляют остальную часть Днепровского каскада.

на Руси постепенно сложилась система перехода престола по старшинству. Старший в роду князь, обыкновенно не приходившийся сыном скончавшемуся киевскому князю, занимал киевский престол, на его княжество переходил следующий по старшинству, чье княжество занималось еще более молодыми и т.д. Эта система была несовершенна и часто давала сбои, т.к. князья нередко стремились закрепить владения за своим прямым потомком, а не передавать их брату, дяде или племяннику. Постепенно княжеские владения обособлялись от Киева правом прямого наследования, а переход на киевское княжение осуществлялось не по праву старшего в роду, а по праву силы и авторитета. Закрепление территорий за определенными ветвями рода Рюриковичей было первой и главнейшей причиной феодальной раздробленности.

на Руси постепенно сложилась система перехода престола по старшинству. Старший в роду князь, обыкновенно не приходившийся сыном скончавшемуся киевскому князю, занимал киевский престол, на его княжество переходил следующий по старшинству, чье княжество занималось еще более молодыми и т.д. Эта система была несовершенна и часто давала сбои, т.к. князья нередко стремились закрепить владения за своим прямым потомком, а не передавать их брату, дяде или племяннику. Постепенно княжеские владения обособлялись от Киева правом прямого наследования, а переход на киевское княжение осуществлялось не по праву старшего в роду, а по праву силы и авторитета. Закрепление территорий за определенными ветвями рода Рюриковичей было первой и главнейшей причиной феодальной раздробленности. Это делало вотчинников экономически мощными и самостоятельными. Стали складываться мощные хозяйства, владельцы которых стремились стать полновластными хозяевами. Они сами хотели вершить суд в своих владениях, получать с крестьян штрафы-виры и решительно выступали против вмешательства великого князя в дела боярских вотчин.

Это делало вотчинников экономически мощными и самостоятельными. Стали складываться мощные хозяйства, владельцы которых стремились стать полновластными хозяевами. Они сами хотели вершить суд в своих владениях, получать с крестьян штрафы-виры и решительно выступали против вмешательства великого князя в дела боярских вотчин.

Каждое из новых княжеств полностью удовлетворяло потребности феодалов — из любой столицы ХI века можно было доскакать до границ этого княжества за три дня. В этих условиях нормы “Русской Правды” могли быть подтверждены мечом властителя вполне своевременно.

Каждое из новых княжеств полностью удовлетворяло потребности феодалов — из любой столицы ХI века можно было доскакать до границ этого княжества за три дня. В этих условиях нормы “Русской Правды” могли быть подтверждены мечом властителя вполне своевременно. Их количество в русских землях достигло 224. Именно на города опиралось местное боярство и князь в борьбе против великого киевского князя. Таким образом, города являлись оплотом децентрализаторских устремлений местных князей и знати.

Их количество в русских землях достигло 224. Именно на города опиралось местное боярство и князь в борьбе против великого киевского князя. Таким образом, города являлись оплотом децентрализаторских устремлений местных князей и знати.

Возникло 14 княжеств, в Новгороде была установлена республиканская форма правления. В каждом княжестве князья правили совместно с боярами. Князья объявляли войны, заключали мир и различные союзы. Что касается великого князя, то он был первым (старшим) среди равных князей.

Возникло 14 княжеств, в Новгороде была установлена республиканская форма правления. В каждом княжестве князья правили совместно с боярами. Князья объявляли войны, заключали мир и различные союзы. Что касается великого князя, то он был первым (старшим) среди равных князей. ), строившиеся суздальскими князьями на

), строившиеся суздальскими князьями на

Это движение на юго-восток иногда называют «татарской облавой» : по дороге Батый грабил и сжигал русские города, которые мужественно сражались с захватчиками. Особенно ожесточенным было сопротивление жителей Козельска, прозванного врагами «злым городом» . В 1238—1239 гг. монголо-татары завоевали Муромское, Переяславское, Черниговское княжества.

Это движение на юго-восток иногда называют «татарской облавой» : по дороге Батый грабил и сжигал русские города, которые мужественно сражались с захватчиками. Особенно ожесточенным было сопротивление жителей Козельска, прозванного врагами «злым городом» . В 1238—1239 гг. монголо-татары завоевали Муромское, Переяславское, Черниговское княжества. Были проведены переписи населения, установлены нормы сбора дани. Монгольские гарнизоны покинули русские города, но до начала XIV в. сбором дани занимались уполномоченные на то монгольские должностные лица — баскаки. В случае неповиновения (а антимонгольские восстания вспыхивали нередко) на Русь присылались карательные отряды — рати.

Были проведены переписи населения, установлены нормы сбора дани. Монгольские гарнизоны покинули русские города, но до начала XIV в. сбором дани занимались уполномоченные на то монгольские должностные лица — баскаки. В случае неповиновения (а антимонгольские восстания вспыхивали нередко) на Русь присылались карательные отряды — рати.

su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 161.97.168.212 (0.005 с.)

su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь — 161.97.168.212 (0.005 с.)