Письмо Ваньки Жукова дедушке на новый лад

?Previous Entry | Next Entry

Предлагал друзьям написать рассказ о безграмотности молодых людей. Но идея не нашла понимания.

Пришлось писать самому. Все сам, все сам!

Вот что получилось:

Ванька

Милый дедушка Канстантин Мокарыч! Пишу тебе письмо. Паздравляю с Раждеством и жилаю тебе всего от госпада бога. Нету у миня не отца, не маменьки, толька ты один астался.

Знаю, што внукав у тебя много по всей стране. Так я тот, што жевет в Кияграде. Помниш этот город? Наверна и знаш, пачему так зовется. А я так и ни панимаю. Город у нас южный, тута некаких градов нет. Билярд есть, но кияв нет. Тут вобче ни куя нет.

Учусь я харашо, уже в паследнем класе. Щитаюсь первым учиником патаму што другие рибята пишат ище хуже миня. Учетиля сказали, што мне дадут мидаль, потомушта пишу без ошипок.

Но вчерась мине была вывалочка. Какаято пузатая старуха на рынке, лет трицати, стала миня нехарошими славами обзывать. На пузо свае казать. Взяла селедку и ейной мордой начала миня в харю тыкать. Токо ваше имя и спасло! Наверно вы тут афтаретет. Как сказал, што я не можор с Кутузоского, что мой дед Канстантин Мокарыч живет в Мардовии, так сразу отступилася. Павернулась задом. И тут я падумал, што гдето ее видил. Но харашо што так кончилось. Хатя обыдно. Если у миня морда мардвы, так я ни чилавек? К нам в школу прихадил палицай, расказывал пра стремизм. Вот это и есть настаящий стремизм!

А перед Новым годом схадил на какей. Эта такая игра, там на каньках все катаються и клюками машат. Пытаються шайбу в варота заталкать. А ни палучается. Патаму што варота малинькие и там варотарь стаит. Но зато мне казали, што там палавина какеистов крабиком катаються.

В этом я спицилист! Апасля школы пайду в какеисты, буду милёны палучать!

В этом я спицилист! Апасля школы пайду в какеисты, буду милёны палучать!Токо нет у миня каньков. А в валенках туда не пущают. Даже если в голошах. Милай дедушка, сделай божицкую миласть, пришли мине каньки! Без них нету никакой маей вазможности милёны палучить.

За то буду кланяца тебе в ножки и буду вечно бога за тебя малить. Я буду тебе табак тиреть. Буду тибе шикалатки пакупать и каньяк. Потому што ты дедушка, сукин сын токой, акрамя каньяка ничиго ни пьешь. А выподут у тибя зубы от шикалаток, так хлеб буду живать. И в абиду никаму не дам, а памрешь, стану за упакой души молить, всё ровно ни услышешь.

Милай дедушка, а еще лучше сделай так. Когда у хазяив будет елка с падарками, вазьми их пот ниё каньки, што для дитей ихних. Ани и новые купют, а мине без них ни жизнь. Христом богом тибя малю, сделай так. Пажалей ты миня сироту нещастную. Кушать ведь страсть как хочиться, а скука такая, што и сказать нильзя, всё плачу.

А патаму кланюсь тибе в ноги, цилую в спиной хрибет.

А патаму кланюсь тибе в ноги, цилую в спиной хрибет.Твой внук Ванька Жуков.

| September 2019 | ||||||

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | |||||

- dennis_m : (no subject) [+2]

- soullaway : (no subject) [+1]

Powered by LiveJournal.com

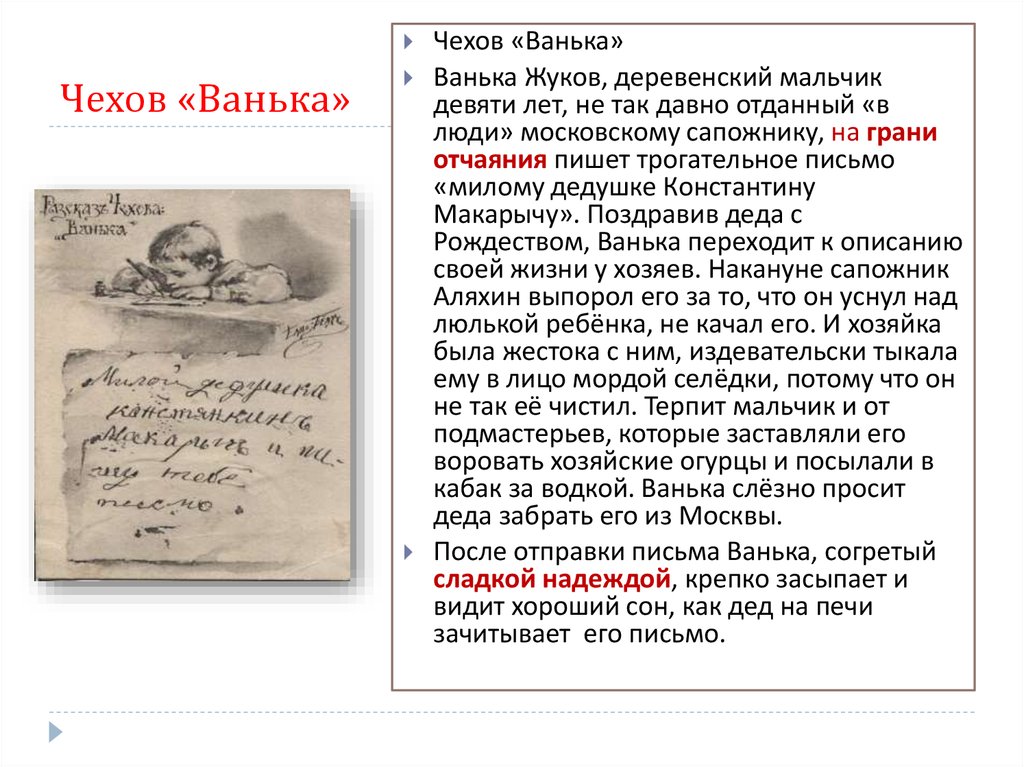

«Ванька» А.П. Чехова как рассказ о рождественском чуде. И.А. Есаулов

Рассказ «Ванька» А. П. Чехова известен, кажется, всей читающей России. Написанный в 1886 году, он с начала прошлого века (именно с 1900 года) входит в многочисленные «Книги для чтения» и школьные учебники. Как часто происходит в таких случаях, поверхностно понятое «содержание» совершенно затемняет смысловые глубины и семантические перспективы произведения. Недалекому читателю слишком легко редуцировать смысл чеховского шедевра до юмористической сценки в сапожной мастерской.

П. Чехова известен, кажется, всей читающей России. Написанный в 1886 году, он с начала прошлого века (именно с 1900 года) входит в многочисленные «Книги для чтения» и школьные учебники. Как часто происходит в таких случаях, поверхностно понятое «содержание» совершенно затемняет смысловые глубины и семантические перспективы произведения. Недалекому читателю слишком легко редуцировать смысл чеховского шедевра до юмористической сценки в сапожной мастерской.

«О чем» же рассказ? Как будто он о тяжкой доле мальчика «в людях». Над ним насмехаются подмастерья, его бьют и не кормят хозяева, ему не дает спать хозяйский «ребятёнок» и т. п. Одновременно рассказ как будто и о наивности самого героя, не умеющего правильно написать адрес на конверте, в сознании которого «необыкновенно юркий и подвижный старикашка… с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами» является желанным избавителем. Таким образом, изображение и «жертвы» и ее «мучителей» должно, казалось бы, вызвать гнетущую атмосферу «идиотизма» русской жизни, если несколько перефразировать социал-демократического классика.

Так, для Е. В. Душечкиной чеховский рассказ «показывает, что писатель ищет новые пути святочного жанра в разработке „антирождественских“ мотивов, использование которых… имело целью показать несоответствие сути праздника безжалостной реальности жизни». По мнению исследовательницы, деревенский «»уют» уютен лишь для того, кто когда-то жил в нем. Объективно — это вечно выпивший и ругающийся дед, нюхающий табак, бедность деревенского дома, убогость жизни Автор не оставляет читателю никаких иллюзий и надежд на изменение судьбы героя: в отличие от Ваньки, пославшего письмо «на деревню дедушке», читатель знает, что прошлое невозвратимо и все самое лучшее у него уже позади»[1].

В такого рода непоколебимой исследовательской уверенности о неизбежной тяжелой грядущей «судьбе» вымышленного автором персонажа явно сказывается, на наш взгляд, весьма распространенная ценностная установка, к тому же «подкрепленная» известной инерцией восприятия данного произведения, но не его самостоятельным анализом. Достаточно заметить, что «ругающийся», по определению Душечкиной, дед на самом деле никогда никого не ругает в пределах чеховского текста, но «заливается веселым смехом», «посмеивается», «балагурит». Предметный мир «деревенского дома» вообще не изображается, поэтому суждения о его «бедности», как и соображения об «убогости жизни» характеризуют аксиологические представления самой исследовательницы о русской жизни, но отнюдь не внутренний мир произведения.

Достаточно заметить, что «ругающийся», по определению Душечкиной, дед на самом деле никогда никого не ругает в пределах чеховского текста, но «заливается веселым смехом», «посмеивается», «балагурит». Предметный мир «деревенского дома» вообще не изображается, поэтому суждения о его «бедности», как и соображения об «убогости жизни» характеризуют аксиологические представления самой исследовательницы о русской жизни, но отнюдь не внутренний мир произведения.

«Дописать» за Чехова текст рассказа торопится и М. М. Дунаев, по мнению которого финал должен быть другим: «Константин Макарыч никогда не получит письма, и светлая надежда обернется тьмою… Ваньке неизбежно представится, что он никому не нужен, что его бросили и оставили в безнадежности… Дед же… ничего не сделает для внука. Ребенок переживет тяжелейшее потрясение, ощущение оставленности, заброшенности»[2].

Отмахнувшись от того историко-литературного факта, что Чехов сознательно писал рождественский рассказ, опубликованный 25 декабря 1886 г. в «Петербургской газете» в разделе «Рождественские рассказы», и ничего не видя, кроме фабульного «содержания» этого текста, критик филологический анализ подменяет фантазиями на тему: что же будет дальше, после той финальной точки, которую поставил Чехов: дедушка «не получит письма»; «Ваньке представится»; «дед не сделает»; «ребенок переживет».

в «Петербургской газете» в разделе «Рождественские рассказы», и ничего не видя, кроме фабульного «содержания» этого текста, критик филологический анализ подменяет фантазиями на тему: что же будет дальше, после той финальной точки, которую поставил Чехов: дедушка «не получит письма»; «Ваньке представится»; «дед не сделает»; «ребенок переживет».

Подобное редуцированное прочтение уже своей очевидной одномерностью сразу же вызывает сомнения в его адекватности «смыслу» произведения (если только допустить, что «Ванька» действительно является художественным шедевром Чехова, а не образцом социально-обличительной беллетристики).

Когда мы пытаемся «услышать» ту «музыку интонационно-ценностного контекста», которой «как бы окутано» произведение[3], сразу же становится ясно: рассказ о чем-то другом. Жанр рождественского рассказа совершенно преображает то внешнее «содержание», к которому и сводят обычно «смысл» чеховского произведения. Перед нами сюжет о светлом рождественском чуде.

Как уже отмечено нами, рассказ «Ванька» впервые был опубликован в «Петербургской газете» 25 декабря – и именно в отделе «Рождественские рассказы». Уже этот контекст задает соответствующий «диалогизирующий фон… восприятия» текста[4], определенные границы адекватных прочтений произведения за которыми начинается эссеистическое и публицистическое фантазирование на тему «что будет дальше», далекое от филологии.

Уже этот контекст задает соответствующий «диалогизирующий фон… восприятия» текста[4], определенные границы адекватных прочтений произведения за которыми начинается эссеистическое и публицистическое фантазирование на тему «что будет дальше», далекое от филологии.

При кажущейся «простоте» рассказ имеет весьма сложную композицию. Письмо Ваньки Жукова несколько раз прерывается то воспоминаниями героя, то репликами повествователя, то знаменитым пейзажным описанием:

«А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом…».

За шутливым предположением в последней фразе мерцает представление о сотворенности Божьего мира, о скрытом присутствии Творца, о праздничности рождественского космоса, однако оно подается в чисто чеховской, несколько ироничной стилистике. К примеру, и в пасхальном рассказе «Святою ночью» подчеркивается совершенно особенное состояние неба:

К примеру, и в пасхальном рассказе «Святою ночью» подчеркивается совершенно особенное состояние неба:

«Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно… Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами».

Обратим внимание, как пишет письмо Ванька. «Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях». Ранее упоминается «темный образ». Герой принимает молитвенную позу, поэтому поздравление дедушки с Рождеством и пожелание «всего от Господа Бога» нельзя считать только лишь проходными и нейтральными речевыми клише.

Очень важна деталь предметного мира этого произведения: окно, в которое глядит Ванька и в котором «мелькало отражение его свечи». Именно после этого словесного кадра изображения начинается описание деревенского уюта, куда всей душой стремится тоскующий Ванька. Таким образом, уже в этом месте внешне юмористического текста можно говорить о появлении своего рода мистического заоконного пространства, куда вполне реально устремляется мысль героя.

Таким образом, уже в этом месте внешне юмористического текста можно говорить о появлении своего рода мистического заоконного пространства, куда вполне реально устремляется мысль героя.

Это пространство представляет собой целый многоцветный мир — во многом более реальный, чем окружающая героя в Москве опостылевшая ему сапожная мастерская. Например, при описании этого мира часто используются глаголы настоящего времени, тогда как в «городском» пространстве доминирует прошедшее время. Даже кобелек Вьюн в том, «своем», мире имеет не просто человеческий, а весьма сложный и тяжелый характер: он «необыкновенно почтителен и ласков», однако «под почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство». Если старая Каштанка, угощаемая табаком, простецки «чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону», то Вьюн «из почтительности не чихает и вертит хвостом».

В заоконном мире звучит веселый голос дедушки Константина Макарыча («Табачку нешто нам понюхать?»; «Отдирай, примерзло!»; «Держи, держи… держи! Ах, куцый дьявол!») – в отличие от безголосого мира, окружающего в московском доме Ваньку. Ведь тут «хозяева и подмастерья ушли к заутрене», оставив его в эту рождественскую ночь одного.

Ведь тут «хозяева и подмастерья ушли к заутрене», оставив его в эту рождественскую ночь одного.

Самое же существенное состоит в том, что окно становится не только той границей между «чужим» и «своим», которую преодолевает маленький герой, воображая занесенную снегом родную деревню, но именно оттуда, из заоконного пространства, приходит к Ваньке страстно ожидаемый им ответный импульс. «Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви…» Городское окно Ваньки, отражающее его свечу, и деревенские окна церкви, в которых виднеется рождественский свет лампадок и свечей, неявно сближаются автором. Можно сказать, что взгляд внука, устремленный в темное окно, и взгляд деда, обращенный на «ярко-красные» окна деревенской церкви, в рождественскую ночь мистически встречаются… По крайней мере, Ванька из своего московского угла несомненно видит в эту минуту те же окна церкви, на которые — тоже в эту минуту («теперь») — «щурит глаза» из темноты его деревенский дедушка… Ближе к концу произведения в том же заоконном пространстве («Ванька… вновь уставился на окно») появляется и рождественская елка, за которой «по сугробам» идут Ванюшка (здесь возникает именно такая форма имени героя) и дед.

При наивно-реалистическом чтении этого чеховского шедевра кажется несомненной итоговая неудача затеи Ваньки: «прозаическому» Константину Макарычу, конечно, никогда не получить жалобное письмо сироты-внука. Точно так же, как «прозаическому» Пьеру Безухову (если предположить и его «реальное» существование вне поэтического мира толстовского романа) решительно невозможно участвовать в восстании декабристов, а Раскольникову Достоевского преодолеть границы романного «эпилога».

С наивно-реалистической точки зрения, принципиально отрицающей великую реальность чуда, Константин Макарыч «не сможет» получить письмо внука, даже если он со всевозможной точностью обозначит адрес именно «его» деревни. Хотя бы потому (но не только поэтому!), что Константин Макарыч – вымышленный персонаж, а не житель деревни. Однако же перед нами отнюдь не натуралистическое описание частной сценки в сапожной мастерской, а именно произведение (художественная реальность), написанное в жанре рождественского рассказа.

В пределах этой реальности, в этом художественном мире невозможное, как представляется, чудо как раз происходит. Описанием этого чуда, случившегося в рождественскую ночь, и завершается рассказ: дедушка не только получает письмо но и, «свесив босые ноги» с печки, «читает письмо кухаркам». Рождественская «встреча» дедушки и внука, таким образом, состоялась — в единственно возможном для этой встречи поэтическом космосе произведения [5].

Для критиков же, подобно Дунаеву, склонных видеть лишь плоскую материалистическую реальность сна, а не чуда в чеховском рождественском рассказе (потому и не принимающих наше истолкование «Ваньки»), напомним очевидное: изображение сна в литературе далеко не то же самое, что сон в реальной жизни. Если во внехудожественной действительности сон может не значить ровным счетом ничего, то в художественном мире сон – всегда событие. Уже подчеркивалось, что сама «память жанра» рождественского рассказа предполагает чудо: и описанием этого невозможного, казалось бы, чуда и завершается рассказ.

Между прочим, во многих советских хрестоматиях этот чеховский финал часто отсутствовал и рассказ «завершался» по воле методистов-цензоров как раз фразой: «На деревню дедушке». По-видимому, советские толкователи Чехова, в отличие от некоторых нынешних критиков, все-таки смутно ощущали какой-то нежелательный им рождественский «подвох» в чеховском завершении, а потому и убирали этот момент «встречи» деда и внука.

Для тех же, кто не отличает художественную реальность от реальности нехудожественной, сон в художественном произведении не является событием. Поэтому тот же Дунаев и пытается материалистически «объяснять» (это несколько комично читать) почему именно Ваньке Жукову приснился именно такой сон, материалистически толковать чудо, а также недоумевать, как же какой-то сон (понимаемый как что-то небывшее, т. е. ненастоящее – с материалистической точки зрения) мы можем считать особой реальностью поэтического мира.

Очевидно, что при подобной установке бессмысленно напоминать о снах как своего рода смысловых центрах пушкинских «Евгения Онегина», «Капитанской дочки», множества других произведений мировой литературы. Согласно же логике наших оппонентов, в повести Пушкина «Гробовщик», например, главным событием которой является сон, ровным счетом ничего не происходит. Таким образом, «филологи» «прозаически» истолковывающие русскую литературу и редуцирующие ее мистический подтекст рассуждают точно так же, как пушкинский герой гробовщик Адриян Прохоров, который на радостях, что ничего не было, требует чая и зовет дочерей.

Согласно же логике наших оппонентов, в повести Пушкина «Гробовщик», например, главным событием которой является сон, ровным счетом ничего не происходит. Таким образом, «филологи» «прозаически» истолковывающие русскую литературу и редуцирующие ее мистический подтекст рассуждают точно так же, как пушкинский герой гробовщик Адриян Прохоров, который на радостях, что ничего не было, требует чая и зовет дочерей.

Завершая же истолкование в православном контексте понимания чеховского рождественского рассказа, можно сказать следующее. Реальность рождественского чуда мощно вторгается в поэтическую реальность художественного мира текста. Именно поэтому чеховский рассказ заканчивается вовсе не описанием адреса получателя («На деревню дедушке»), не статичным изображением заснувшего Ваньки (и тем более не зловещим описанием его «безнадежной», как это представляется Дунаеву, «будущей» судьбы, где, мол, «надежда обернется тьмой»: оригинальный был бы в таком случае «подарок» Чехова русским читателям именно к Рождеству!), а изображением как раз подвижного и всегда оживающего («он всегда оживал») Вьюна. Около печи, с которой дедушка читает письмо, «ходит Вьюн и вертит хвостом…». Вновь обратим внимание на настоящее время, сопровождающее это изображение и дополнительно придающее ему статус действительно происходящего, а не только возможного события. По-видимому, рождественские «почтовые тройки с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами», которые развозят письма «по всей земле», не миновали и деревню Константина Макарыча…

Около печи, с которой дедушка читает письмо, «ходит Вьюн и вертит хвостом…». Вновь обратим внимание на настоящее время, сопровождающее это изображение и дополнительно придающее ему статус действительно происходящего, а не только возможного события. По-видимому, рождественские «почтовые тройки с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами», которые развозят письма «по всей земле», не миновали и деревню Константина Макарыча…

_____________

Примечания

[1]. Душечкина Е. В. Русский святочный рассказ: Становление жанра. СПб., 1995. С.225.

[2]. См.: Дунаев М. М. Виртуальное литературоведение // www.radrad.ru/analytic/articles/?ID=1666

[3]. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С.369.

[4]. Там же. С.360.

[5]. Ср. интерпретацию рождественского единения в чеховском рассказе «На святках»: Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. С.152–158.

Есаулов Иван Андреевич,

доктор филологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный университет

Портал Слово

Ванька, Антон Чехов, 1886

[ Переведено Айви Литвинов, рассказов и рассказов, без даты, Москва: Изд-во иностранных языков.

Как перепечатано в мягкой обложке Norton Critical Edition, Рассказы Антона Чехова, выбрано и отредактировано Ральфом Э. Матлоу, Нью-Йорк: WW Norton & Company, ISBN 0-393-09002-7, PZ3.C3985Cg 1979 [PG3456.A15] 891,7’3’3, 78-17052 , стр. 49-52.]

ДЕВЯТИЛЕТНИЙ Ванька Жуков, поступивший в ученики три месяца назад к Аляхину сапожнику, не ложился спать на Сочельник. Он ждал, пока его хозяин и хозяйка и старшие ученики отправились в церкви, а потом взял из шкафа бутылку чернил и перо с ржавым пером, разложив скомканный лист бумаги, и все было готово к писать. Прежде чем проследить первую букву, он взглянул несколько раз тревожно у двери и окна, всмотрелся в темную икону с полками, на которых сапожные колодки тянутся по обе стороны от него, и издала дрожащий вздох. Бумага лежала на скамья, а Ванька встал на колени на пол у скамейки.

«Дорогой дедушка Константин Макарич,» он написал.

«Я пишу тебе письмо. Я посылаю вам рождественские поздравления и надеюсь, что Бог послать вам свое благословение. У меня нет отца и нет Мама и ты — все, что у меня осталось.»

Ванька поднял глаза к темному оконному стеклу, в котором мелькнуло отражение свечи, и в своем воображении отчетливо видел свою дед, Константин Макарич, который ночью был сторож в поместье какого-то джентльмена по имени Живарев. Это был маленький худощавый старик примерно шестьдесят пять. но удивительно живой и подвижный, с улыбающееся лицо и затуманенные от выпивки глаза. в днем он либо спал на задней кухне, либо сидели, шутили с кухаркой и кухарками, а ночью, закутавшись в большую овчину пальто, он ходил по имению кругом, звук его погремушки. За ним, поникнув головы, пошли старая Каштанка и еще одна собака, по кличке Угорь, из-за своей черной шерсти и длинной, тело, похожее на ласку. Угорь был удивительно уважителен и вкрадчивый, и оказался таким же привлекательным взгляд на друзей и незнакомцев, но он никому не внушал доверия.

Его почтительный манеры и покорность были прикрытием для большинства Иезуитская злоба и злоба. Он был адептом в подкрасться, щелкнуть ногой, заползти в ледяной домик, или хватать крестьянскую курицу. Его задние ноги были перерезаны снова и снова, дважды он был повешен, его избили в дюйм своей жизни каждую неделю, но он выжил все.Дедушка, вероятно, стоял у ворот на этот момент, щурясь, чтобы посмотреть на ярко-красный свет, идущий из церковных окон, или топтался в валенках, дурачась с слуги. Его погремушка будет прикреплена к его пояс. Он бы раскинул руки и обнимая себя от холода, или, со своим старым мужское хихиканье, щипающее служанку или одну из готовит еду. «Выпей, — говорил он, — протягивая свою табакерку женщинам.

Женщины пощипывали и чихали. Дед был бы охвачен восторгом, заливаясь веселым смехом и крича:

«Хорошо для замерзших носов!»

Даже собакам дали бы понюшку. Каштанка чихнула, покачала головой и ушла, обиженный.

Но Угорь, слишком вежливый, чтобы чихнуть, вилять хвостом. И погода была славная. воздух неподвижный, прозрачный. свежий. Это было темно ночь, но вся деревня с ее белыми крышами, дым, поднимающийся из труб, деревьев, серебро от инея, сугробы, виднелись отчетливо. Небо было осыпано весело мерцающие звезды, и Млечный Путь выделялся как явно как будто только что вымытый к празднику и полированный снегом….

Ванька вздохнул, обмакнул перо в чернила и продолжал писать:

«А у меня вчера такая пряталась. хозяин взял меня за волосы и вытащил в двор и били меня ремнем-стременем потому что по ошибке я пошел спать, покачивая их малыш. И однажды на прошлой неделе хозяйка сказала мне селедку потрошить я начал с хвоста а она взял селедку и потер лицо голова. Другие ученики смеются надо мной, они пошли меня в кабак за водкой и заставь воровать мастера огурцы и мастер бьет меня с первым, что он находит. И есть нечего есть. Они дают мне хлеб по утрам и каша на обед и на вечер хлеб снова, но я никогда не получаю чай или щи они сожрать все это рвать сами.

И они заставляют меня спать в коридоре и когда их ребенок плачет я не получить никакого сна на всех я должен качать его. Дорогой Дедушка, ради бога, забери меня от вот отвези меня домой в деревню я не могу этого вынести дольше. О дедушка, я умоляю и умоляю тебя и Я всегда буду молиться за то, чтобы ты забрал меня от здесь или я умру. . . .»

Губы Ваньки дрогнули, он протер глаза черный кулак и всхлипнул.

«Я тебе нюхательный табак намолою», он продолжал. «Я буду молиться за тебя, и ты сможешь пороли меня сколько хочешь, если я непослушный. И если вы думаете, что мне нечего делать, я сделаю попроси управителя сжалиться надо мной и позволь мне Сапоги чисти, а то пойду пастухом вместо Феди. Дорогой дедушка, я не могу этого вынести. убивает меня. Я думал, что убегу пешком в деревню, но у меня нет сапог, и я был боится мороза. И когда я вырасту, чтобы быть чувак, я буду присматривать за тобой и не позволю кто-нибудь причинил тебе боль, и когда ты умрешь, я буду молиться за твоя душа, как я делаю для моей мамочки.

«Москва такой большой город там столько много джентльменских домов и столько лошадей и ни овцы и собаки ни капельки не свирепы. Мальчики не ходят со звездой на Рождество и они не позволяют тебе петь в церкви, и однажды я видел, как они продавали рыболовные крючки в магазине все вместе с лесками и для любой понравившейся рыбы очень хорошие, и можно было бы провести сома весом в тридцать фунтов, и я видел магазины, где есть все виды оружия, как у хозяина дома они должны стоить сто рублей каждый. А в мясных лавках есть тетерева и вальдшнепа и зайца, но люди в магазин не говорит, где они были расстреляны.

«Дорогой дедушка, когда у них Рождество дерево у большого дома возьми мне позолоченный орех и положить его в зеленый сундук. Спросите мисс Ольгу Игнатьевна, скажи ей, что это для Ваньки.»

Ванька резко вздохнул и еще раз посмотрел на оконное стекло. Он вспомнил своего дедушку собирается получить рождественскую елку для дворян, и взяв с собой внука.

О, какое счастье раз такие были! Дедушка дал бы хохот, и скованный морозом лес хихикал, и Ванька, следуя их примеру, тоже усмехнулся. Прежде чем срубить елку, дедушка курил трубку, нюхал нюхательный табак, и смеяться над дрожащим Ванькой. . . . молодые елочки, покрытые инеем, стояли неподвижно, ожидая, кто из них умереть. И вдруг вскочит заяц по сугробу, стремительный, как стрела… Дедушка не мог не кричать: «Прекрати, прекрати… Прекрати! О, ты бесхвостый бес!»

Дедушка елку к большому перетащит дом, и они начали его украшать. . . . Барыня Ольга Игнатьевна, фаворитка Ванькина, была занятее всех. А Пелагева, мать Ваньки, была жива и служила в большом доме, Ольга Игнатьевна давала Ваньке сладости и веселила себя, научив его читать, писать и считать до ста, да еще станцевать кадриль. Но когда умерла Пелагея, осиротевший Ванька был отправил на заднюю кухню к деду, а оттуда в Москву, к Аляхину сапожник. . . .

«Подойди ко мне, дорогой дедушка», продолжал Ванька.

«Прошу тебя, ради Христа, возьми меня прочь от сюда. Пожалей меня, несчастного сироту, которого бьют меня все время, и я всегда голоден, и я так несчастный здесь, я не могу сказать вам, я плачу все время. И однажды мастер ударил меня по голове последний, и я упал и думал, что никогда не получу снова рвать. У меня такая жалкая жизнь хуже чем собаки. И я посылаю свою любовь Алене одноглазый Егор и кучер и не дай мне концертина кому угодно. Я остаюсь твоим внуком Иваном Жуков, милый дедушка, приезжайте».0010

Ванька сложил лист бумаги вчетверо и положил в конверт, который он купил днем раньше за копейки. … Потом он сделал паузу, чтобы подумать, обмакнул перо в чернильницу, написал: Дедушка в деревне, — почесал себе голову, еще раз подумал, потом добавил:

«КОНСТАНТИНУ МАКАРИЧУ»

Порадовало, что никто не помешал ему писал, надел фуражку и выбежал в лист, не надевая пальто поверх рубашки.

Люди у мясника сказали ему, когда он спросил их накануне, что буквы ставятся в почтовые ящики, и из этих ящиков отправляли все по миру на почтовых каретах с тремя лошадьми пьяные водители и звон колокольчиков.

Ванька побежал до ближайшего почтового ящика и уронил драгоценное письмо в щель. . .

Через час, убаюканный розовыми надеждами, он крепко спит. . . . Ему приснилась печь. На на подоконнике сидел дед, босые ноги болтается, читая письмо к поварам. . . . Угорь ходил взад и вперед впереди печки, виляя хвостом. . .

-1886-

Рождественская история: Ванька

Послушай это

история

Рождественская история от Антон Чехов Девятилетний Ванька Жуков, который был учеником

три месяца тому назад к сапожнику Аляхину, не ложился спать на

Сочельник. Он ждал, пока хозяин и хозяйка и тем более

старшие подмастерья ушли на раннюю службу, а потом он взял

бутылку чернил и ручку с ржавым пером из шкафа своего хозяина, и

начал писать на скомканном листе бумаги, расстеленном перед ним.

Прежде чем проследить форму первой буквы, он несколько раз посмотрел

испуганно в сторону дверей и окон, а потом посмотрел

у темной иконы, окруженной с обеих сторон полками, заполненными

сапожники длится, а затем он вздохнул сломленным. С разворотом бумаги

над скамейкой, Ванька опустился на пол рядом с ней.

С разворотом бумаги

над скамейкой, Ванька опустился на пол рядом с ней.

«Дорогой дедушка Константин Макарич», — написал он. Я пишу тебе письмо. Желаю вам счастливого Рождества и всего хорошего вещи от Господа Бога. У меня нет отца и матери, и ты — это все, что я ушли.»

Ванька поднял глаза на темное оконное стекло, на

в котором отражалось пламя свечи, и в его ярком

воображению он увидел там своего дедушку Константина Макарича.

Его дед был ночным сторожем в имении какого-то дворянина.

звали Живарев, маленький, худенький, необыкновенно живой и шустрый старичок

лет шестидесяти пяти, лицо его все время морщится от смеха, а глаза

сонный от пьянства. Днем старик спал на кухне для прислуги или шутил с поварами. Ночью, закутавшись в просторный

тулуп, он обошел имение, тряся хлопушкой.

Две собаки следовали за ним с опущенными головами, одна из них была старой сукой

Домовой, другого звали Угорь из-за его черной шерсти и длинной

ласковое тело. Угорь всегда казался необычайно почтительным и

ласковый, смотрящий одними и теми же глазами на друзей и незнакомцев

одинаковый; но ему никто не доверял. За его почтительностью и смирением скрывалась

самая иезуитская злоба. Никто не знал лучше, как подкрасться незаметно

сзади кого-то и укусить за ногу, или как пролезть в

ледник, или как удрать с крестьянской курицей. Больше чем единожды

чуть не сломали ему задние лапы, два раза на него накинули петлю

шею, и каждую неделю его били, пока он не остался полуживым, и все же он

всегда удавалось выжить.

За его почтительностью и смирением скрывалась

самая иезуитская злоба. Никто не знал лучше, как подкрасться незаметно

сзади кого-то и укусить за ногу, или как пролезть в

ледник, или как удрать с крестьянской курицей. Больше чем единожды

чуть не сломали ему задние лапы, два раза на него накинули петлю

шею, и каждую неделю его били, пока он не остался полуживым, и все же он

всегда удавалось выжить.

В этот самый момент дедушка, вероятно, стоя у ворот, щурясь на ярко-красные окна деревенской церкви, топая валенками и шутя со слугами. Его хлопушка свисала с пояса. он бы бросил руки, а потом обнял себя от холода и, икая, как старики, он щипал бы одну из служанок или одну из повара.

«Как насчет нюхательного табака, а?» он бы сказал, протягивая свою табакерку женщинам. Тогда женщины взяли бы щепотку и чихнет, и старика охватит неописуемое восторгах, радостно смеясь и восклицая: Прекрасно для замерзших носов, а!»

Собак тоже нюхали. Брауни бы

чихнуть, покачать головой и уйти с обиженным видом, а Угорь тоже

вежливо чихнул, только хвостом повилял. Погода была великолепная.

воздух был неподвижен, прозрачно чист и свеж. Ночь была очень темной,

но вся белокрытая деревня с ее сугробами и деревьями

посеребренные инеем и дымом, струящимся из труб, могли быть

видно ясно. Небо было усыпано яркими, сверкающими звездами, и

Млечный Путь вырисовывался так отчетливо, как будто его вымыли и отскребли

со снегом на праздники.

Погода была великолепная.

воздух был неподвижен, прозрачно чист и свеж. Ночь была очень темной,

но вся белокрытая деревня с ее сугробами и деревьями

посеребренные инеем и дымом, струящимся из труб, могли быть

видно ясно. Небо было усыпано яркими, сверкающими звездами, и

Млечный Путь вырисовывался так отчетливо, как будто его вымыли и отскребли

со снегом на праздники.

Ванька вздохнул, обмакнул перо в чернила и продолжил пишу:

«Вчера мне дали взбучку. Мастер

вытащил меня за волосы во двор и избил дубинкой.

ремень стремени, потому что, когда я качала ребенка в колыбели, я

неудачно заснул. И вот на прошлой неделе хозяйка заказала мне

селедку выпотрошить, а так как я начал с хвоста, то она взяла голову

селедки и натер все лицо. Другие ученики

подшучивали надо мной, послали в трактир за водкой и заставили воровать

мастерит для них огурцы, а тут барин бьет меня первым

вещь, которая попалась под руку. А есть нечего. Утром они

дай хлеба, на обед каша, а вечером только

опять хлеб. Мне никогда не дают чай или щи, они все съедают

себя. Они заставляют меня спать в коридоре, и когда их ребенок

плачет, я совсем не сплю, потому что мне приходится качать колыбель.

Дорогой дедушка, пожалуйста, ради бога, забери меня отсюда, забери меня

в деревню, это больше, чем я могу вынести … Я преклоняю колени перед вами.

Я буду молить Бога, чтобы он сохранил тебя навсегда, но забери меня отсюда, или я

умрет»

Мне никогда не дают чай или щи, они все съедают

себя. Они заставляют меня спать в коридоре, и когда их ребенок

плачет, я совсем не сплю, потому что мне приходится качать колыбель.

Дорогой дедушка, пожалуйста, ради бога, забери меня отсюда, забери меня

в деревню, это больше, чем я могу вынести … Я преклоняю колени перед вами.

Я буду молить Бога, чтобы он сохранил тебя навсегда, но забери меня отсюда, или я

умрет»

Ванька скривился, протер глаза черным кулаки и рыдала.

«Я тебе помолочу табак», продолжал он. я

буду молиться Богу, чтобы он сохранил тебя, и если я когда-нибудь сделаю что-нибудь плохое, ты сможешь

пороли меня сколько хочешь. Если вы считаете, что мне негде, то я попрошу управляющего, ради бога, разрешить мне сапоги почистить или занять место Феди пастухом. Дорогой дедушка, это больше, чем я могу вынести, это

будет моей смертью. Думал убежать в деревню, но

у меня нет сапог, и я боюсь льда. Если ты сделаешь это для меня,

Я буду кормить тебя, когда вырасту, и не позволю никому причинить тебе вред, и когда

ты умрешь, я буду молиться за упокой твоей души, как и за свою

мать, Пелагея.

«Москва такой большой город. Здесь так много дворянские дома, лошадей столько, а овец нигде нет, и собаки не злые. Мальчики не ходят со Звездой рождество, а тебе не дают петь в хоре, и однажды я увидел рыболовные крючки в витрине с лесками для всех видов рыба, очень тонкая, даже один крючок, на который можно было бы удержать скатку весом сорок фунтов. Я видел магазины, продающие оружие, похожее на мастера дома, и каждый должен стоить сто рублей. в в мясных лавках есть вальдшнепы, куропатки и зайцы, но люди в магазине не скажут вам, где они были застрелены.

«Дорогой дедушка, когда ставили рождественскую дерево у большого дома, пожалуйста, сорви для меня золотой грецкий орех и спрячь это в зеленом сундуке. Спроси барыню молодую, Ольгу Игнатьевну, и скажи: это для Ваньки.»

Ванька судорожно вздохнул и еще раз

смотрел в сторону окна. Он вспомнил, что это был дедушка

который всегда ходил в лес срубить елку для

дворянин, взяв с собой внука. Они прекрасно провели время

вместе. Дедушка посмеивался, мороз трещал, а Ванька, не быть

превзошел, весело закудахтал. Прежде чем срубить елку,

Дедушка курил трубку, нюхал табак и шутил.

Ваньки, дрожащего от холода. Молодые ели, украшенные гирляндами

инеем, стояли совершенно неподвижно, ожидая, кто из них

умрет… Вдруг откуда ни возьмись заяц прыгнул через

сугробы, быстрые, как стрела, и Дедушка не смог бы

удержаться от крика: Держите его! Держите его! Держи, что бобтейл

черт, а!»

Дедушка посмеивался, мороз трещал, а Ванька, не быть

превзошел, весело закудахтал. Прежде чем срубить елку,

Дедушка курил трубку, нюхал табак и шутил.

Ваньки, дрожащего от холода. Молодые ели, украшенные гирляндами

инеем, стояли совершенно неподвижно, ожидая, кто из них

умрет… Вдруг откуда ни возьмись заяц прыгнул через

сугробы, быстрые, как стрела, и Дедушка не смог бы

удержаться от крика: Держите его! Держите его! Держи, что бобтейл

черт, а!»

Когда дерево было срублено, дедушка перетащили бы его в большой дом и начали бы его украшать. молодая любовница, Ольга Игнатьевна, фаворитка Ванькина, была самой занятой из все. При жизни матери Ваньки, Пелагеи, служила горничной, Ольга Игнатьевна набивала его леденцами, и это развлекала ее тем, что учила его читать и писать, считать до ста и даже станцевать кадриль. Но когда Пелагея умерла, они низвели сироту Ваньку на кухню для прислуги к дедушке, а оттуда он отправился в Москву к сапожнику Аляхину…

— Подойди ко мне, милый дедушка, — продолжал Ванька. я

умоляю тебя, Христа ради, забери меня отсюда! Пожалей меня,

бедная сирота, меня всегда бьют, и я ужасно голоден, и

такой несчастный, что я не могу тебе сказать, и я всегда плачу. На днях

хозяин ударил меня последним по голове, и я упал и подумал, что

больше никогда не встанет. Это хуже, чем собачья жизнь, и так

убогий. Передаю привет Алене, Одноглазому Егору и

кучер, и не отдавайте мою губную гармошку. Я остаюсь твоим внуком Иваном

Жуков, дорогой дедушка, и приезжай скорее!»

я

умоляю тебя, Христа ради, забери меня отсюда! Пожалей меня,

бедная сирота, меня всегда бьют, и я ужасно голоден, и

такой несчастный, что я не могу тебе сказать, и я всегда плачу. На днях

хозяин ударил меня последним по голове, и я упал и подумал, что

больше никогда не встанет. Это хуже, чем собачья жизнь, и так

убогий. Передаю привет Алене, Одноглазому Егору и

кучер, и не отдавайте мою губную гармошку. Я остаюсь твоим внуком Иваном

Жуков, дорогой дедушка, и приезжай скорее!»

Ванька дважды сложил лист бумаги, а затем положить его в конверт, купленный накануне за копейку. Он отразил на некоторое время обмакнул перо в чернила и написал адрес: Дедушка в деревне. Потом он почесал затылок и задумался пока, и добавил слова: Константин Макарич. Доволен, потому что никто перебил его, когда он писал, накинул фуражку и без потрудившись надеть пальто, он выбежал на улицу в рубашке рукава.

Когда он разговаривал с продавцами в мясной лавке,

накануне ему сказали, что письма бросали в ящики, а из

эти ящики возили по всему миру в почтовых каретах, запряженных

на трех лошадях и пьяными возницами под звон колоколов.