Первая российская революция. Реформы политической системы

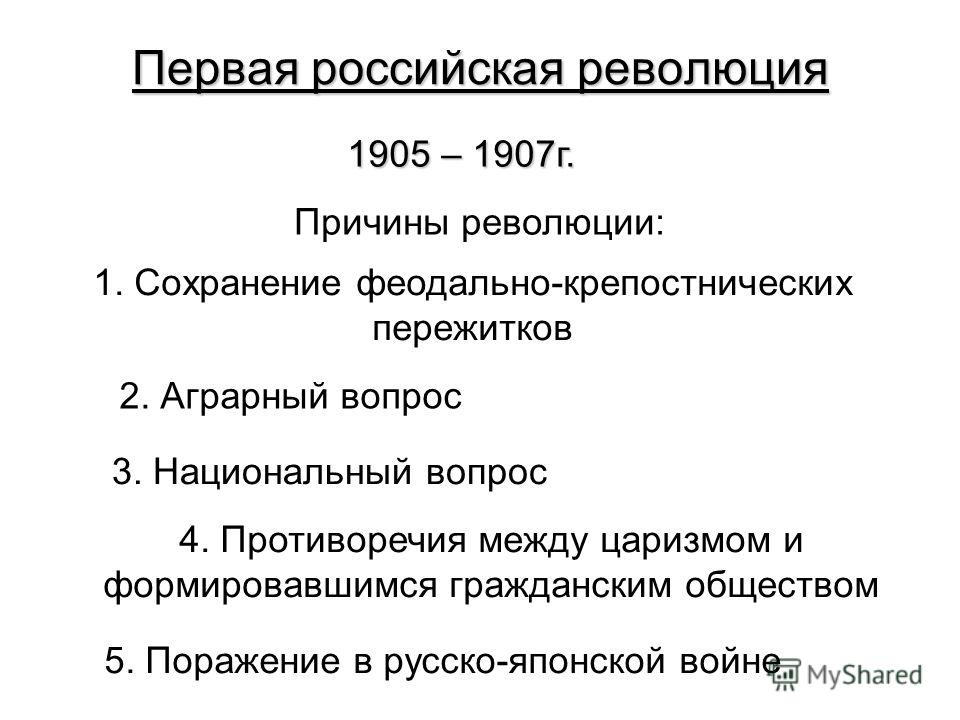

Видео YouTubeПричины революцииПервая революция в России вспыхнула в результате глубоких политических и социально-экономических противоречий, сложившихся ранее и обострившихся в начале XX в. Они вам уже известны. Приверженность Николая II к самодержавной форме правления, отказ от предоставления населению политических свобод, категорическое неприятие идеи народного представительства стали причиной нарастающего противостояния общества и власти. Крестьяне страдали от малоземелья. Произвол хозяев, низкая заработная плата, плохое материальное положение вызывали возмущение рабочих. В национальных районах страны экономические и политические проблемы усугублялись русификаторской политикой правительства. Начало революции3 января 1905 г. в ответ на увольнение нескольких рабочих вспыхнула забастовка на Путиловском заводе. Её поддержали все крупные предприятия Петербурга. Забастовка находилась под контролем зубатовской организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга», которую возглавлял священник Г. А. Гапон. В его честолюбивой голове родилась мысль о встрече обиженного народа с его единственным заступником — царём-батюшкой.

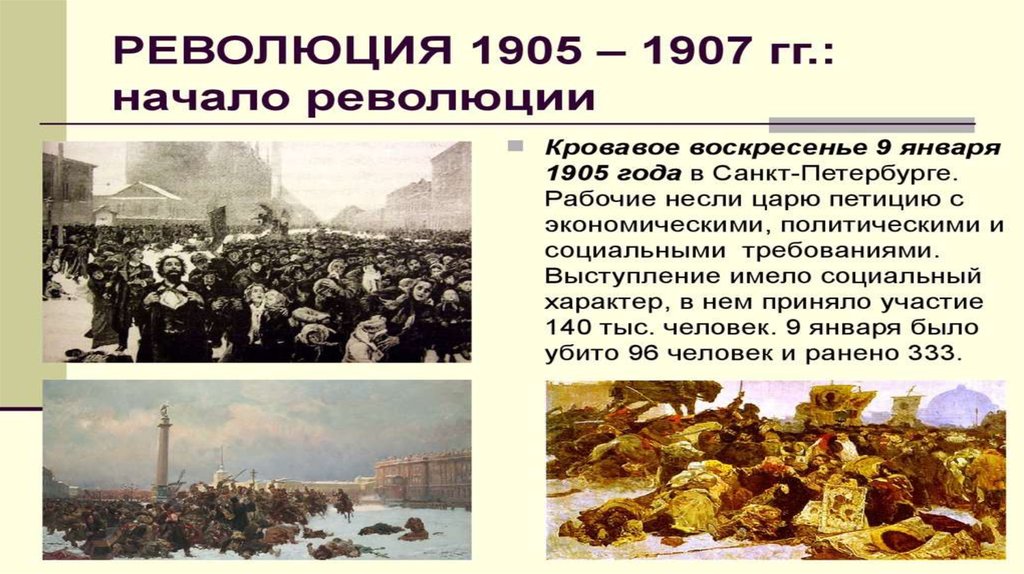

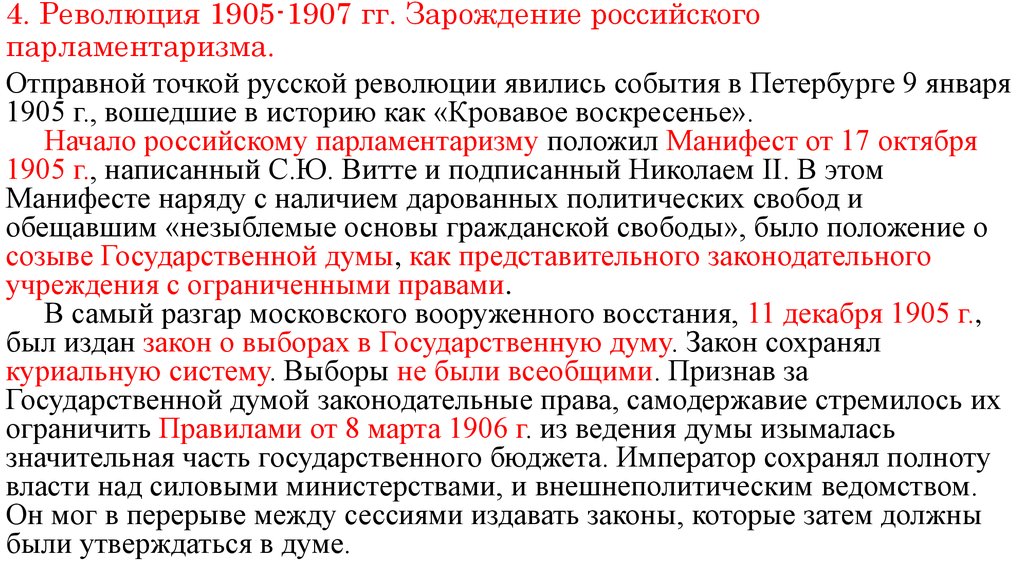

Ясным солнечным утром 9 января 1905 г. празднично одетые рабочие вместе с жёнами и детьми, неся иконы и портреты царя, двинулись с окраин к Зимнему дворцу. В мирном шествии участвовало более 140 тыс. человек. Но путь к дворцу преградили полиция и войска, которые открыли огонь по демонстрантам. По официальным данным, жертвами кровавой трагедии стали 130 человек, современники говорили о тысячах убитых и раненых. Весть о расстреле питерских рабочих вызвала гнев и возмущение во всех слоях общества. Долго копившееся недовольство вылилось в революцию. Массовые беспорядки в Петербурге начались уже во второй половине 9 января. Рабочие разоружали полицейских, захватывали оружейные склады, сооружали баррикады. Забастовки охватили Москву, Ригу, ряд городов Украины, Польши, Закавказья. В январе—феврале 1905 г. бастовали 810 тыс. рабочих, выдвигавших как экономические, так и политические требования. Развитие революции весной—летом 1905 г. Весной 1905 г. революционное движение продолжало нарастать. Новый толчок к народному негодованию дали известия о поражении русской армии под Мукденом в феврале и флота в Цусимском проливе в мае 1905 г. По стране прокатились мощные первомайские стачки рабочих. В них приняло участие до 600 тыс. человек. Крупнейшей была начавшаяся в мае стачка текстильщиков в Иваново-Вознесенске. Избранный Совет рабочих уполномоченных превратился в орган рабочей власти в городе. При нём были созданы рабочие дружины, касса для помощи бастующим. Совет принуждал лавочников отпускать в долг продукты на время стачки. Поднялось на борьбу крестьянство. Движение охватило Орловскую и Курскую губернии, Поволжье, Польшу, Украину, Белоруссию, Среднюю Азию. Основной формой протеста крестьян оставались стихийные бунты, разгром дворянских имений, захват хлебных амбаров и складов. В некоторых районах Грузии возникли крестьянские комитеты, которые упразднили царские законы, отменили уплату государственных налогов и повинности в пользу помещиков. В июне 1905 г. вспыхнуло восстание матросов на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», находившемся на рейде недалеко от Одессы. Возмущённые офицерским произволом матросы взялись за оружие. Семь человек были убиты на месте. Скорый матросский суд приговорил к смерти командира и корабельного врача. Подавляющее большинство кораблей Черноморской эскадры не поддержало мятежный экипаж. Броненосец был блокирован, но сумел прорваться в открытое море. Не имея запасов угля и продовольствия, он был вынужден уйти к румынским берегам и сдаться властям Румынии. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г.Осенью 1905 г. центром революционного движения стала Москва. 19 сентября с экономическими требованиями выступили московские печатники. К ним присоединились рабочие большинства московских предприятий, в начале октября — железнодорожники, поддержанные рабочими почти всех железных дорог страны. Стачка стала общероссийской. Она охватила 120 городов, в ней приняли участие 2 млн рабочих и служащих. Более чем в 50 городах и рабочих посёлках страны были созданы Советы рабочих депутатов, не только руководившие революционной борьбой, но и игравшие роль органов местной власти. 13 октября Совет рабочих депутатов появился в Петербурге. Прекратились занятия в школах, гимназиях, университетах, не работали банки, аптеки, магазины. Многие выдающиеся художники, поэты, писатели откликнулись на революционные события произведениями, обличающими самодержавие. Всероссийская октябрьская стачка проходила под лозунгами «Долой царское правительство!», «Да здравствует демократическая республика!». Верховная власть была вынуждена пойти на уступки. 17 октября 1905 г. царь подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». Существенные изменения произошли и в высших органах исполнительной власти. Указом царя от 19 октября 1905 г. по типу европейских кабинетов министров было создано объединённое коллегиальное правительство — Совет министров. Формирование монархических партийРеволюция подтолкнула к оформлению монархических партий — Русское собрание, Монархическая партия, Союз русского народа и Русский народный союз имени Михаила Архангела. Монархисты выступали за восстановление и укрепление самодержавия, православия, народности, которые считали началами исконно русскими, русскую народность объявляли «господствующей и первенствующей». Русский народ, полагали лидеры монархистов, неспособен на социальную вражду. Они искали врагов, смутьянов, виновных, как они считали, в охватившей страну смуте. Исключительное место в их идеологии занимал антисемитизм. В октябре 1905 г. в стране начались погромы, во время которых погибли более полутора и были ранены три с половиной тысячи человек. Власти были вынуждены начать расследование. Состоялось более 200 процессов над погромщиками, были осуждены 1938 человек, причём 1713 из них были помилованы царём. Формирование либеральных политических партийВо время революции организационно оформились и либеральные партии. Конституционно-демократическая партия (кадеты) вобрала в себя наиболее радикальные либеральные силы. Её учредительный съезд состоялся в октябре 1905 г. Основные положения программы партии: установление конституционного строя, увеличение крестьянских наделов, частичное отчуждение помещичьих земель, отмена сословных привилегий, равенство всех перед законом, свобода личности, слова, собраний, признание права рабочих на стачки и 8-часовой рабочий день, права наций на развитие культуры и языка. Основным методом претворения в жизнь своей программы кадеты считали давление на правительство через легальные организации, прежде всего Думу. Ядро партии кадетов составляли учёные, творческая интеллигенция, преуспевающие врачи, адвокаты, учителя, средние и мелкие служащие. Умеренное крыло либерального движения представляла партия «Союз 17 октября» (октябристы), которая начала формироваться в ноябре 1905 г. из представителей земского движения, признавших Манифест 17 октября поворотным пунктом в истории России. Главную цель октябристы видели в «содействии правительству, идущему по пути спасительных реформ». Их программа открывалась требованием сохранить единство и нераздельность Российского государства. Частную собственность октябристы считали основой основ экономики. Возможность частичного отчуждения помещичьей земли характеризовали как самый крайний случай. Октябристы предлагали уравнять крестьян в правах с другими сословиями, активизировать переселенческую политику, продажу крестьянам государственных и удельных земель. «Союз 17 октября» был чуть ли не единственной партией в России, которая не выдвигала требования 8-часового рабочего дня, считая, что русские рабочие, в отличие от западноевропейских, имеют слишком много выходных в течение года. К «Союзу 17 октября» тяготела крупная, преимущественно московская, буржуазия, помещики. Среди октябристов было немало отставных военных чинов, представителей профессуры, инженеров, управляющих частными предприятиями. Председателем Центрального комитета «Союза 17 октября» был избран фабрикант А. И. Гучков. Численность партии в 1906 г. составляла 75—77 тыс. человек. Декабрьское вооружённое восстаниеРеволюционные партии, расценив Манифест 17 октября как попытку самодержавия хитростью и уступками остановить революцию, стали готовиться к вооружённому восстанию. Очень большие деньги были истрачены на покупку оружия и создание в крупных промышленных центрах рабочих дружин. В начале декабря Московский совет рабочих депутатов (создан в ноябре 1905 г.) постановил начать всеобщую политическую забастовку. Более 100 тыс. рабочих прекратили работу. К москвичам присоединились 110 тыс. петербуржцев. В Московском восстании участвовало около 6 тыс. рабочих (из них имели оружие около 2 тыс.). 7 дней они вели сражение с жандармскими и армейскими силами. 15 декабря в Москву из Петербурга прибыл гвардейский Семёновский полк и другие войска. Начался артиллерийский обстрел баррикад и рабочих кварталов. Центр борьбы переместился на Пресню. Силы были не равны. 19 декабря 1905 г. по решению Московского совета восстание было прекращено. Выступление с самого начала было обречено на поражение, жертвами стали тысячи расстрелянных, арестованных, избитых и искалеченных людей. Октябрьские и декабрьские события были высшей точкой революции. В 1906—1907 гг. рабочие и крестьянские выступления, волнения в армии и на флоте пошли на убыль. Основные законы 1906 г.11 декабря 1905 г., в разгар вооружённого восстания в Москве, был издан указ о выборах в Государственную думу. Манифест 20 февраля 1906 г. наделил законодательными функциями Государственный совет. Царь видел в нём противовес Думе. Половина членов Государственного совета назначалась царём, половина избиралась Синодом, дворянскими и земскими собраниями, крупными организациями промышленников и торговцев и др. 23 апреля 1906 г. Николай II утвердил Основные законы Российской империи в новой редакции. Деятельность I Государственной думы27 апреля 1906 г. в присутствии Николая II в Петербурге состоялось торжественное открытие I Государственной думы. Её председателем был избран профессор Московского университета кадет С. А. Муромцев. Большевики и эсеры выборы в Думу бойкотировали. Депутаты, состоявшие членами одной партии или близкие по своим взглядам, распределились по фракциям. Разрабатывая Положение о выборах, правительство ставило цель обеспечить преобладание в Думе крестьян. 23 мая 1906 г. фракция трудовиков выступила с законопроектом, подписанным 104 депутатами. В процессе обсуждения часть трудовиков выдвинула ещё более радикальный проект («Проект 33-х»): немедленное и полное уничтожение частной собственности на землю и объявление её вместе с недрами и водами общей собственностью всего населения России. 9 июля 1906 г. царь распустил I Государственную думу. Деятельность II Государственной думыII Государственная дума начала свою работу 20 февраля 1907 г. Председателем Думы был избран кадет Ф. А. Головин. Тон во II Думе задавали левые партии. Итоги революцииЧто изменилось в России после революции 1905—1907 гг.? Был создан первый представительный орган власти, имевший законодательные полномочия, — Государственная дума, ограничившая власть императора. Новая политическая система получила название «Думской монархии». Трудящиеся получили право создавать профсоюзы, культурно-просветительские общества, кооперативные, страховые организации. Продолжительность рабочего дня была сокращена до 9—10 ч (некоторые предприниматели по собственному почину установили 8-часовой рабочий день), а заработная плата — повышена. Началось внедрение системы заключения коллективных договоров рабочих с предпринимателями, в которых определялись минимум зарплаты, продолжительность рабочего дня, пособия по болезни. Были отменены выкупные платежи, которые крестьяне платили с 1861 г.

|

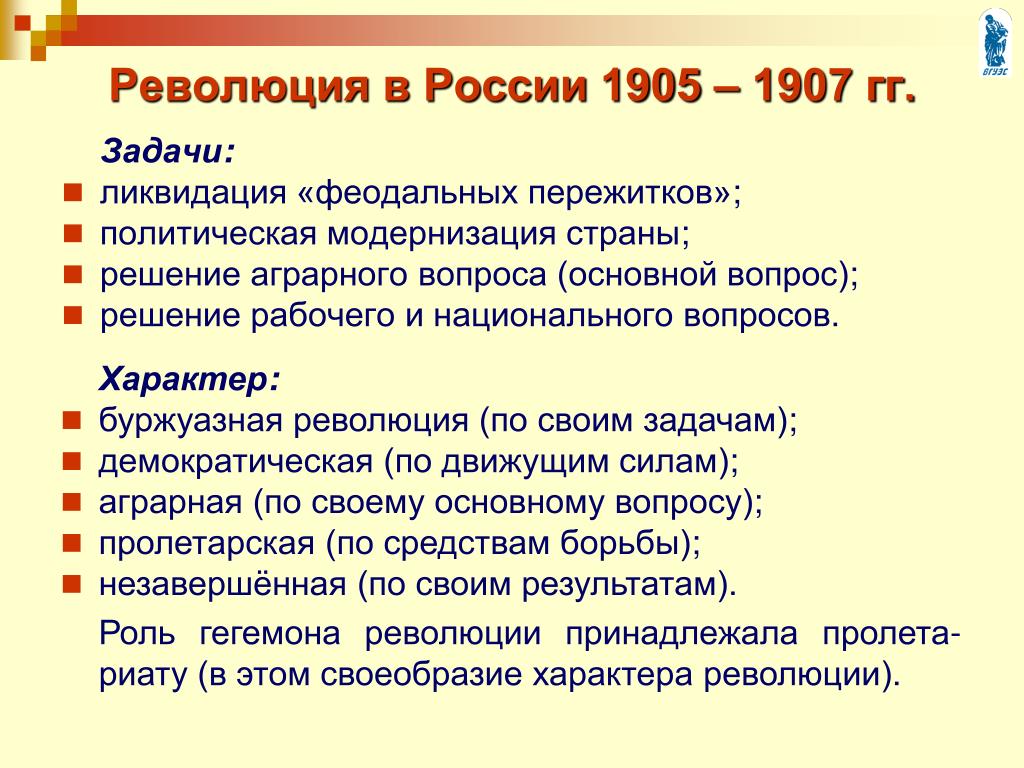

Первая российская революция 1905 года. Реформы.

Первая российская революция вспыхнула в результате глубоких политических и социально-экономических противоречий, сложившихся ранее и обострившейся в начале 20 века.

Причины нарастающего противостояния общества и власти:

- приверженность Николая II к самодержавной формы правления;

- отказ предоставления населению политических свобод;

- категорическое неприятие идеи народного правительства;

- крестьяне страдали от малоземелья.

Произвол хозяев, низкая заработная плата, плохое материальное положение вызывали возмущение рабочих. В национальных районах страны экономические и политические проблемы усугублялись русификаторской политикой правительства. С началом русско-японской войны ситуация в стране обострилась. Нежелание власти решать назревшие экономические, социальные и политические проблемы «сверху» вызвала попытка решить их «снизу».

В национальных районах страны экономические и политические проблемы усугублялись русификаторской политикой правительства. С началом русско-японской войны ситуация в стране обострилась. Нежелание власти решать назревшие экономические, социальные и политические проблемы «сверху» вызвала попытка решить их «снизу».

Революция должна была:

- ликвидировать самодержавный строй,

- установить парламентская форма правления,

- предоставить народу демократические права и свободы,

- решить национальный вопрос, уничтожит помещичьи землевладения.

В решении этих задач были заинтересованы самые широкие слои населения: крестьяне, рабочие, предприниматели, интеллигенция. Они приняли активное участие в революции.

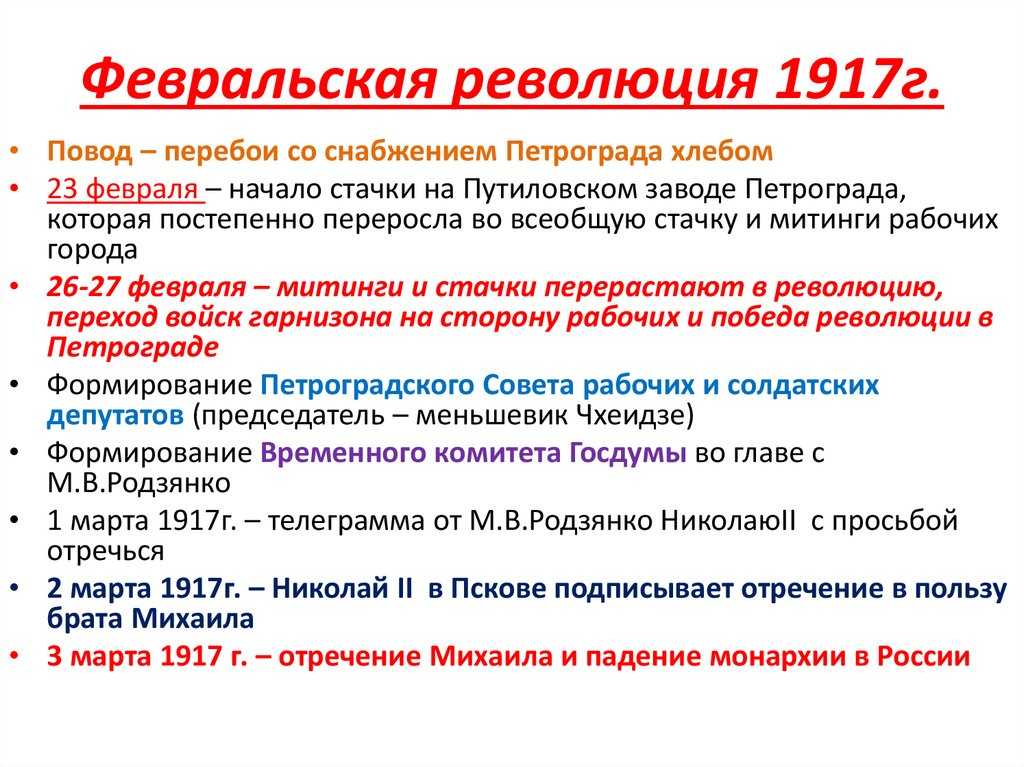

3 января 1905 года в ответ на увольнение нескольких рабочих вспыхнула забастовка на Путиловском заводе. Её поддержали все крупные предприятия Петербурга. Забастовка находилась под контролем зубатовской организации «собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга», которую возглавил священник Г. А. Гапон. В его честолюбивой голове родилась смысл встречи обиженного народа с его единственным заступником — царем-батюшкой. Возник план организации мирного шествия к Зимнему дворцу для подачи царю петиции о нуждах рабочих.

А. Гапон. В его честолюбивой голове родилась смысл встречи обиженного народа с его единственным заступником — царем-батюшкой. Возник план организации мирного шествия к Зимнему дворцу для подачи царю петиции о нуждах рабочих.

Ясным солнечным утром 9 января 1905 года празднично одетые рабочие вместе с женами и детьми, неся иконы и портреты царя, двинулись с окраин к Зимнему дворцу. В мирном шествие участвовало более 140 тысяч человек. Но путь к дворцу преградили полиция и войска, которые открыли огонь по демонстрантам. По официальным данным, жертвами кровавой трагедии стали 130 человек, современники говорили о тысячах убитых и раненых. Весть о расстреле питерских рабочих вызвала гнев и возмущение во всех слоях общества. Долго копившееся недовольство вылилось в революцию. Массовые беспорядки в Петербурге начались уже во второй половине 9 января. Рабочие разоружали полицейских, захватывали оружейные склады, сооружали баррикады. Забастовки охватили Москву, Оренбург, ряду городов Украины, Польши, Закавказья. В январе-феврале 1905 года бастовали 810 тысяч рабочих, выдвигавшихся как экономические так и политические требования.

Забастовки охватили Москву, Оренбург, ряду городов Украины, Польши, Закавказья. В январе-феврале 1905 года бастовали 810 тысяч рабочих, выдвигавшихся как экономические так и политические требования.

Весной 1905 года революционное движение продолжало нарастать. Новый толчок к народному негодованию дали известия о поражение русской армии под Мукденом в феврале и флота в Цусимском проливе в май 1905 года. По стране прокатились мощные Первомайские стачки рабочих. В них приняло участие до 600 тысяч человек. Крупнейшей была начавшаяся в мае стачка текстильщиков в Иваново-Вознесенске. Избранный Совет рабочих уполномоченных превратился в орган рабочей власти в городе. При нём были созданы рабочие дружины, касса для помощи бастующим. Совет принуждал лавочников отпускать в долг продукты на время стачки.

Поднялось на борьбу крестьянство. Движение охватило Орловскую и Курскую губернии, Поволжье, Польшу, Украину, Белоруссию, Среднюю Азию. Основной формой протеста крестьян оставались стихийные бунты, погром дворянских имений, захват хлебных амбаров и складов. В некоторых районах Грузии возникли крестьянские комитеты, которые упразднили царские законы, отменили оплату государственных налогов и повинностей в пользу помещика. Латышские крестьяне проводили церковные демонстрации: собирались в храмах, но вместо службы произносили антиправительственные речи, пели революционные песни.

Основной формой протеста крестьян оставались стихийные бунты, погром дворянских имений, захват хлебных амбаров и складов. В некоторых районах Грузии возникли крестьянские комитеты, которые упразднили царские законы, отменили оплату государственных налогов и повинностей в пользу помещика. Латышские крестьяне проводили церковные демонстрации: собирались в храмах, но вместо службы произносили антиправительственные речи, пели революционные песни.

В июне 1905 года вспыхнуло Восстание матросов на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», находившемся на рейде недалеко от Одессы. Возмущённые офицерским произволом матросы взялись за оружие. 7 человек были убиты на месте. Скорый матросский суд приговорил к смерти командира и корабельного врача. Подавляющее большинство кораблей Черноморской эскадры не поддержало мятежный экипаж. Броненосец был блокирован, но сумел прорваться в открытое море. Не имея запасов угля и продовольствия он был вынужден уйти к румынским берегам и сдаться властям Румынии.

Осенью 1905 года центром революционного движения стала Москва. 19 сентября с экономическими требованиями выступили московские печатники. К ним присоединились рабочие большинства московских предприятий, в начале октября — железнодорожники, подержанные рабочими почти всех железных дорог страны.

Стачка стала общероссийской. Она охватила 120 городов, в ней приняло участие 2 миллиона рабочих и служащих. Более чем в 50 городах и рабочих поселках страны были созданы Советы рабочих депутатов, не только руководившие революционной борьбой, но и игравшие роль органов местной власти. 13 октября Совет рабочих депутатов появился Петербурге.

Прекратились занятия в школах, гимназиях, университетах, не работали банки, аптеки, магазины. Многие выдающиеся художники, поэты, писатели откликнулись на революционные события произведениями, обличающими самодержавие.

Всероссийская октябрьская стачка проходила под лозунгом «Долой Царское правительство!», «Да здравствует демократическая республика!».

Верховная власть была вынуждена пойти на уступки. 17 октября 1905 года царь подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

Существенные изменения произошли и в высших органах исполнительной власти. Указом царя от 19 октября 1905 года по типу европейских кабинетов министров было создано объединённое коллегиальное правительство — Совет министров. Первым его председателем был назначен С.Ю. Витте.

Революция подтолкнула формирование монархических партий — Русское собрание, Монархическая партия, Союз русского народа и Русский народный союз имени Михаила Архангела. Монархисты выступали за восстановление и укрепление самодержавия, православия, народности, которые считали началами исконно русскими, русскую народность объявляли «господствующей и первенствующей». Лидеры монархистов полагали, что русский народ не способен на социальную вражду. Они считали, чтобы в охватившей страну смуте виноваты враги, смутьяны. Исключительное место в идеологии занимал антисемитизм.

Исключительное место в идеологии занимал антисемитизм.

В октябре 1905 года в стране начались погромы, во время которых погибли более полутора и были ранены три с половиной тысячи человек. Власти были вынуждены начать расследование. Состоялось более 200 процессов над погромщиками, были осуждены 1938 человек, причём в 1713 из них были помилованы царём. Члены боевых дружин, устраивающих погромы и столкновения с революционными манифестантами, называли себя «черной сотней», поэтому часто монархическое движение в целом именуют черносотенным.

Во время революции организованно формировались и либеральные партии.

Конституционно-демократическая партия (кадеты) вобрала в себя наиболее радикальные либеральные силы. Ее учредительный съезд состоялся в октябре 1905 года. Основные положения программы партии:

• установление конституционного строя;

• увеличение крестьянских наделов;

• частичное отчуждение помещичьих земель;

• отмена сословных привилегий;

• равенство всех народов перед законом;

• свобода личности, слова, собраний;

• признание права рабочих на стачки и 8-часовой рабочий день;

• право нации на развитие культуры и языка.

Основным методом претворения в жизнь своей программы кадеты считали давление на правительство через региональные организации, прежде всего Думу.

Ядро партии кадетов составляли учёные, творческая интеллигенция, преуспевающие врачи, адвокаты, учителя, средние и мелкие служащие. Вошли в неё и либерально настроенные буржуазия, помещики. Лидером партии был историк П.Н. Милюков. Численность партии в 1905-1906 годах составляла от 50 до 100 тысяч человек

Умеренное крыло либерального движения представляла партия «Союз 17 октября» (октябристы), которая начала формироваться в ноябре 1905 года из представителей земского движения, признавших Манифест 17 октября поворотным пунктом в истории России. Главную цель октябристы видели в «содействии правительству, идущему по пути спасительных реформ». Их программа открывалась требованием сохранить единство и нераздельность Российского государства. Частную собственность октябристы считали основой основ экономики. Возможность частичного отчуждения помещичьей земли характеризовали как самый крайний случай. Октябристы предлагали уравнять крестьян в правах с другими сословиями, активизировать переселенческая политику, продажу крестьянам государственных и удельных земель. «Союз 17 октября» был чуть ли не единственной партии России, которая не выдвигала требование 8-часового рабочего дня, считая, что русские рабочие, в отличие от западноевропейских, имеют слишком много выходных в течение года. Октябристы ограничивали права рабочих на стачки в отраслях, имевших государственное значение.

Возможность частичного отчуждения помещичьей земли характеризовали как самый крайний случай. Октябристы предлагали уравнять крестьян в правах с другими сословиями, активизировать переселенческая политику, продажу крестьянам государственных и удельных земель. «Союз 17 октября» был чуть ли не единственной партии России, которая не выдвигала требование 8-часового рабочего дня, считая, что русские рабочие, в отличие от западноевропейских, имеют слишком много выходных в течение года. Октябристы ограничивали права рабочих на стачки в отраслях, имевших государственное значение.

К «Союзу 17-го октября» тяготела крупная, преимущественно московская, буржуазия и помещики. Среди октябристов было немало отставных военных чинов, представителей профессуры, инженеров, управляющих частными предприятиями. Председатель Центрального комитета «Союза 17-го октября» был избран фабрикант А.И. Гучков. Численность партии в 1906 году составляла 75-77 тысяч человек.

Революционные партии считали Манифест 17 октября попыткой самодержавия хитростью и уступками остановить революцию. Они стали готовиться к вооруженному восстанию. Очень большие деньги были потрачены на покупку оружия и создание в крупных промышленных центрах рабочих дружин. В начале декабря Московский совет рабочих депутатов (создан в ноябре 1905 года) постановил начать всеобщую политическую забастовку. Более 100 тысяч рабочих прекратили работу. К москвичам присоединились 110 тысяч петербуржцев. Правительство бросило против бастующих войска. Рабочие взялись за оружие. 10 декабря в стачка в Москве приросла в вооруженное восстание.

Они стали готовиться к вооруженному восстанию. Очень большие деньги были потрачены на покупку оружия и создание в крупных промышленных центрах рабочих дружин. В начале декабря Московский совет рабочих депутатов (создан в ноябре 1905 года) постановил начать всеобщую политическую забастовку. Более 100 тысяч рабочих прекратили работу. К москвичам присоединились 110 тысяч петербуржцев. Правительство бросило против бастующих войска. Рабочие взялись за оружие. 10 декабря в стачка в Москве приросла в вооруженное восстание.

В Московском восстании участвовало 6 тысяч рабочих, из них оружие имели около 2 тысяч человек. 7 дней они вели сражение с жандармскими и армейскими силами. 15 декабря в Москву из Петербурга прибыл гвардейский Семёновский полк и другие войска. Начался артиллерийский обстрел баррикад и рабочих кварталов. Центр борьбы переместился на Пресню. Силы были неравны. 19 декабря 1905 года по решению Московского совета восстание было прекращено. Восстание с самого начала было обречено на поражение, жертвами стали тысячи расстрелянных, арестованных, избитых и искалеченных людей

Восстание с самого начала было обречено на поражение, жертвами стали тысячи расстрелянных, арестованных, избитых и искалеченных людей

Октябрьские и декабрьские события были высшей точкой революции. В 1906-1907 годах рабочие и крестьянские выступления, волнения в армии и на флоте пошли на убыль.

11 декабря 1905 года, в разгар вооружённого восстания в Москве, был издан указ о выборах в Государственную думу. Всё население страны делилось на четыре избирательные курии (группы): земледельческую, городскую, крестьянскую и рабочую. Выборы не были всеобщими: в них не могли участвовать женщины, военнослужащие, молодёжь до 25 лет, рабочие мелких предприятий (менее 50 работников), некоторые национальные меньшинства. Не были и равными: один голос помещика приравнивался к трем голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Выборы не были прямыми: для крестьян — 4-степенные, для рабочих — 3-степенные, для буржуазии и помещиков — 2-степенные. Члены Государственной Думы избирались на 5 лет.

Члены Государственной Думы избирались на 5 лет.

Манифест 20 февраля 1906 года наделил законодательными функциями Государственный совет. Царь видел в нём противовес Думе. Половина членов Государственного совета назначалась царем, половина избиралась Синодом, дворянскими и земскими собраниями, крупными организациями промышленников и торговцев и др.

23 апреля 1906 года Николай II утвердил Основные законы Российской империи в новой редакции:

- императорская власть определялась как «верховная самодержавная»;

- монарх сохранил всю полноту власти по управлению страной через ответственное только перед ним правительство;

- руководство внешней политикой, армией и флотом;

- он мог издавать в перерывах между сессиями Думы законы, если того требовали чрезвычайные обстоятельства;

- законодательная власть распределялась между императором, Государственным советом и Государственной думой;

- любой законопроект утверждался сначала Думой, затем Государственным советом и только потом поступала на подпись к царю.

27 апреля 1906 года в присутствии Николая II в Петербурге состоялось торжественное открытие I Государственной думы. Её председателем был избран профессор Московского университета кадет С.А. Муромцев. Большевики и эсеры выборы в Думу бойкотировали.

Депутаты, состоявшие членами одной партии или близкие по своим взглядом, распределились по фракциям. Разрабатывая положение о выборах, правительство поставило цель обеспечить преобладание в Думе крестьян. Оно надеялось, что их консерватизм, склонность к традициям станут противовесом либерализму кадетов. Однако крестьяне, равнодушные в целом к политическим свободам, идеям парламентаризма, были одержимы мечтой о переделе земли. Не получив помещичьей земли от царя, они пришли за ней Думу. Аграрный вопрос занял центральное место в деятельности Думы.

23 мая 1906 года фракция трудовиков выступила с законопроектам, подписанным 104 депутатами. В процессе обсуждения часть трудовиков выдвинула еще более радикально проект, «Проект 33-х»:

В процессе обсуждения часть трудовиков выдвинула еще более радикально проект, «Проект 33-х»:

- немедленное и полное уничтожение частной собственности на землю;

- объявление ее вместе с недрами и водами общей собственностью всего населения России.

9 июля 1906 года Николай II распустил I Государственную думу.

II Государственная дума начала свою работу 20 февраля 1907 года. Председателем Думы был избран кадет В.А. Головин.

Тон во II Думе задавали левые партии. Они потребовали полной и безвозмездной конфискации помещичьей земли и превращения всей земли в общественную собственность. Роспуск II Думы стал неизбежным. Но чтобы не связывать роспуск II Думы с аграрным вопросом, правительство обвинило 55 социал-демократических депутатов в заговоре и потребовало дать санкции на немедленный арест 16 из них. Дума ответила созданием специальной комиссии для разбора дела. Однако правительство и не думало ждать итогов работы комиссии. 3 июня 1907 года II Дума была распущена. Одновременно без согласия Думы император издал новый избирательный закон. Этим актом нарушались Основные законы 1906 года. Поэтому 3 июня 1907 года считается датой окончания революции в России.

Однако правительство и не думало ждать итогов работы комиссии. 3 июня 1907 года II Дума была распущена. Одновременно без согласия Думы император издал новый избирательный закон. Этим актом нарушались Основные законы 1906 года. Поэтому 3 июня 1907 года считается датой окончания революции в России.

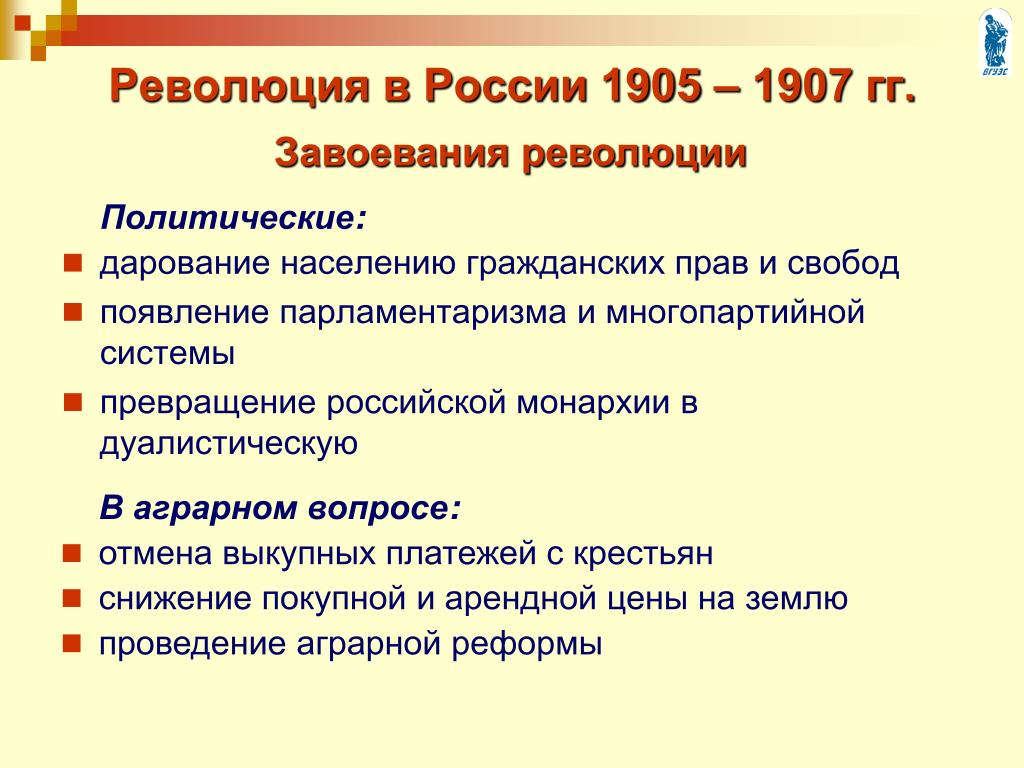

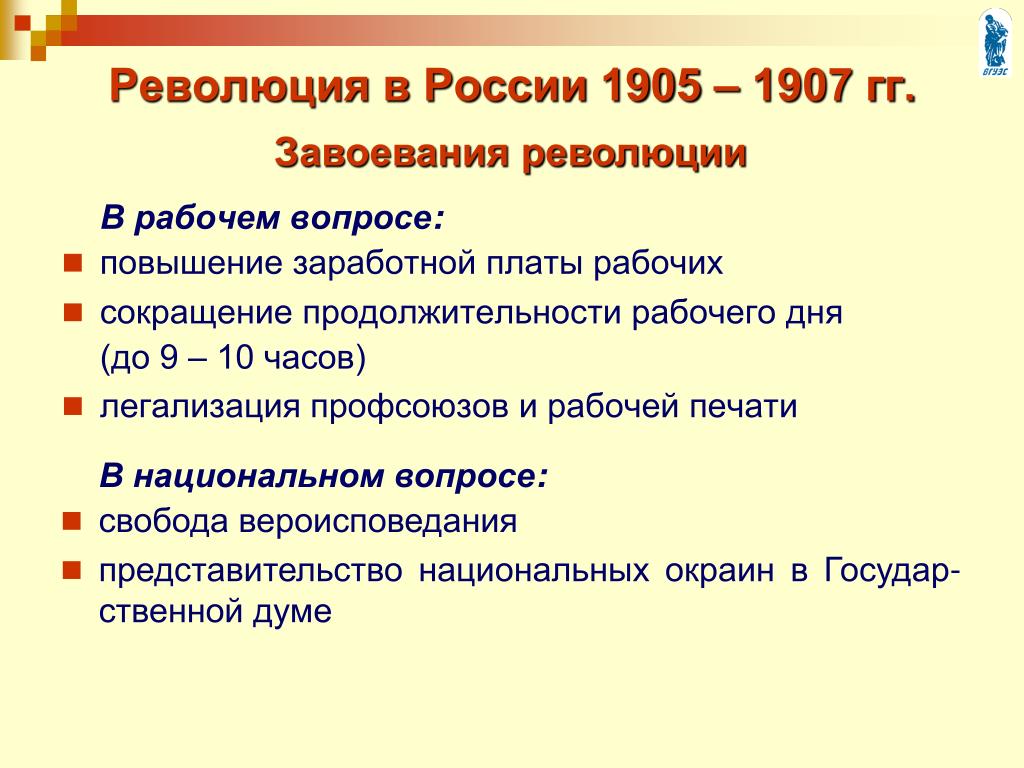

В России после революции 1905-1907 гг.:

- был создан первый представительный орган власти, имевший законодательные полномочия, — Государственная дума, ограничившая власть императора. Новая политическая система получила название «Думской монархии».

- трудящиеся получили право:

- создавать профсоюзы;

- культурно-просветительное общества;

- кооперативные, страховые организации.

- подданным Российской империи были дарованы некоторые демократические права:

- неприкосновенность личности;

- свобода совести, слова, собраний и союзов;

- создание печатных органов.

- формировались легальные политические партии;

- был отменен циркуляр 1897 года об уголовном наказании стачечников;

- легализованы с некоторыми оговорками экономические забастовки;

- ликвидированы права земских начальников налагать на крестьян административные взыскания, в том числе телесные наказания;

- власти были вынуждены смягчить национальную политику, разрешить применение родного языка в национальных школах;

- продолжительность рабочего дня было сокращено до 9-10 часов. Некоторые предприниматели по собственному почину установили 8-часовой рабочий день;

- была повышена заработная плата;

- внедрение системы заключения коллективных договоров рабочих с предпринимателями, в которых определялись минимальная зарплата, продолжительность рабочего дня, пособие по болезни;

- были отменены выкупные платежи, которые крестьяне платили с 1861 года;

- снижена арендная плата на землю, сельскохозяйственным рабочим повышена зарплата.

Первая российская революция не смогла разрешить все проблемы, которые ее породили, но она заставила власть осуществить ряд неотложных преобразований.

С П Р А В К А

Из петиции рабочих царю от 9 января 1905 года.

Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришёл тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук… Разрушь стену между собой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой…

1. Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянские порядки.

2. Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.

3. Общие и обязательное народное образование на государственный счёт.

4. Ответственность министров перед народом…

5. Равенство перед законом всех без исключения..

Из манифеста 17 октября 1905 года.

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. … Привлечь к участию в Думе … те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав…

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы..

Из «Проекта 104-х»

1. Земельное законодательство должно стремиться к тому, чтобы установить такие порядки, при которых вся земля… принадлежала бы всему народу, причём нужная земля для сельского хозяйства могла бы отдаваться в пользование тем, кто будет её обрабатывать своим трудом…

2. С этой целью должен быть образован общенародный земельный фонд, в который должны войти все казённые, удельные, кабинетские, монастырские и церковные земли; тот же фонд должны быть принудительно отчуждены помещичьи и прочие частновладельческие земли, поскольку размеры отдельных владений превышают установленную для данной местности трудовую норму .

9 января 1905 года — Кровавое воскресенье — расстрел мирного шествия рабочих Петербурга. Начало первой революции в России.

17 октября 1905 года — Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

27 апреля — 8 июля 1906 года

20 февраля-2 июня 1907 года — деятельность II Государственной думы.

Антисемитизм — идеология и политика нетерпимости по отношению к евреям.

Петиция — коллективное письменное обращение к властям.

Трудовики — фракция крестьян и народной интеллигенции в Государственной думе.

Просмотры: 788

Государства и социальные революции — Адам Браун , УБЯ Политология

Отказ от ответственности . Не полагайтесь на эти старые заметки вместо чтения литературы, но они могут освежить вашу память. Давным-давно, будучи аспирантом, мы с однокурсниками совместно писали и обменивались резюме исследований в области политических наук. Я разместил их на веб-сайте в стиле вики. «Викисум» сейчас мертв, но хранится здесь. Я не могу поручиться за точность этих заметок и не могу сказать, кто их написал.

Я разместил их на веб-сайте в стиле вики. «Викисум» сейчас мертв, но хранится здесь. Я не могу поручиться за точность этих заметок и не могу сказать, кто их написал.

Скочпол. 1979. Государства и социальные революции . Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

In Brief

Скочпол утверждает, что волюнтаристские (рационального выбора) теории, распространенные в политической науке, упускают из виду нечто важное, касающееся революций: сосредотачиваясь на том, как целеустремленные действия приводят к революциям, такие теории не видят структурных сил, создающих революционную ситуацию. Чтобы восполнить этот пробел, Skocpol подходит к революциям со структурной точки зрения.

Теория

«Социальная революция» — это как изменение государственных институтов (политическая революция), так и изменение социальных структур. Американская революция была только политической революцией, а не социальной, поскольку она мало изменила социальные структуры. Китайская революция, с другой стороны, была революцией социальной; не только государственные институты изменились, но вместе с ними изменился и весь общественный строй.

Китайская революция, с другой стороны, была революцией социальной; не только государственные институты изменились, но вместе с ними изменился и весь общественный строй.

Социальная революция проходит в два этапа (соответствующих частям I и II книги), и на каждом этапе две структурные переменные определяют дальнейшее развитие событий. Дополнительные сведения о четырех структурных переменных см. на стр. 280–281.

Революционная ситуация

В первой части две переменные вызывают революционную ситуацию. Этих двух переменных вместе достаточно, чтобы произошла «социальная революция». Ключевое слово «достаточно»: это детерминистская теория. Если присутствуют обе структурные переменные, революция должна всегда происходить .

Во-первых, должен быть « кризис государства », часто провоцируемый международными факторами, такими как усиление экономической конкуренции или конкуренции в области безопасности из-за рубежа. Это кризис, а не просто вызов, потому что это вызов, который государство не может решить, учитывая его нынешние институциональные ограничения. В результате элиты (и армия) расходятся во мнениях относительно того, что делать, а лояльность к режиму ослабевает. Этот государственный кризис создает революционную ситуацию.

В результате элиты (и армия) расходятся во мнениях относительно того, что делать, а лояльность к режиму ослабевает. Этот государственный кризис создает революционную ситуацию.

Во-вторых, моделей классового господства определяют, какая группа поднимется, чтобы использовать революционную ситуацию.

Результат — социальная революция; модели классового господства просто определяют, кто его возглавит.

Итоги революции

Во второй части она размышляет о том, каким будет исход революции, когда она начнется. Опять же, есть две структурные переменные.

Кулак, « препятствий и возможностей сформированных» конкретной формой кризиса (из части I).

Во-вторых, точно так же, как прежний режим был свергнут социально-экономическими и международными ограничениями, с которыми он не мог справиться, революционные лидеры сталкиваются с аналогичными ограничениями. Эти социально-экономические и международные ограничения влияют на то, как революционный режим утвердится и восстановит государство.

Результат — конкретный революционный результат. Она отмечает, что Франция пришла к либеральному капитализму, Россия — к диктатуре, а Китай — к партийному государству, мобилизующему массы.

Роль государства

Роль государства в вышеуказанном процессе должна быть очевидна. Она критикует четыре более ранних подхода к объяснению социальных революций (см. ее краткое изложение во введении) за то, что они слишком много внимания уделяют революционным классам и группам, игнорируя при этом форму прежнего режима. Именно форма прежнего режима (его ограничения и тому подобное) определяет, сможет ли он реагировать на изменение своей среды (международная экономическая конкуренция и конкуренция в области безопасности, а также внутренние социально-экономические проблемы). Таким образом, форма прежнего режима определяет, в первую очередь, наступит ли «революционная ситуация». А если такого положения не получается, то все равно, хотят революции марксистские пролетарии или гурровские обездоленные группы (или любая другая социальная группа). Сначала должна возникнуть революционная ситуация, и только тогда эти социальные проблемы (в частности, модели классового господства) могут определить, кто будет восставать.

Сначала должна возникнуть революционная ситуация, и только тогда эти социальные проблемы (в частности, модели классового господства) могут определить, кто будет восставать.

Аргументы в этой книге нельзя обобщить на другие случаи из-за (1) уникальных исторических и международных обстоятельств наций и (2) всемирно-исторических изменений в военных технологиях и фундаментальных структурах и основах государственной власти.

Практический пример: Китай

Загадка в этом разделе: почему Китай в конечном итоге стал партийным государством, мобилизующим массы?

Глава 7 (из части II: в этой главе рассматривается, почему революция в Китае закончилась с появлением современного китайского государства — она рассматривала в предыдущих разделах, почему революция вообще произошла).

Основная идея: коммунисты застраивались в сельской местности, а националисты — в городах. Японцы оккупировали города, и националисты были очень слабы, когда уходили. Но коммунисты оставались сильными во время Второй мировой войны. Так что эти структурные переменные благоприятствовали коммунистам после Второй мировой войны.

Так что эти структурные переменные благоприятствовали коммунистам после Второй мировой войны.

Социально-революционная ситуация после 1911 г. Распался ранее централизованный имперский режим, государственная власть перешла к областным, губернским и местным центрам. Подобно Франции и России, возможности для политического участия и инициатив стали гораздо более широкими, поскольку якобы представительные институты заменили императора. Местные военачальники контролировали независимые военно-политические группировки, которые боролись друг с другом за контроль над ресурсами и территорией. Пытаясь собрать средства для этих соревнований, военачальники облагали налогами крестьян и торговцев.

В отличие от французской и русской революций, начавшихся с полной дезорганизации империалистических государств, за которыми последовал быстрый подрыв господствующих классов посредством восстаний снизу, в Китае в 1911 г. не было социальной революции. социальная напряженность, местное дворянство и их союзники-полководцы смогли помешать революционным попыткам и сохранить свою власть над крестьянами.

Два параллельных революционных политических движения возникли в результате краха имперского государства. Гоминьдан (Гоминьдан) опирался в первую очередь на городскую поддержку и ресурсы. Коммунистическая партия Китая (КПК) зависела от их способности проникать в сельские общины, вытесняя остатки дворянства. Первоначально действуя по совету Советского Союза, Гоминьдан и КПК согласились объединиться и работать вместе для националистической демократической революции. Тем не менее цели у них были разные. КПК и левые Гоминьдан рассматривали кампанию по объединению Китая как прелюдию к существенным социальным реформам. Лидеры правых Гоминьданов не доверяли ни левым, ни массовым движениям. Они хотели только объединения Китая и ничего более в плане нарушения существующего общественного строя

Неспособность Гоминьдана укрепить национальный контроль в первую очередь была связана с тем, что у них просто не было достаточно ресурсов. Китай сильно отставал в своей индустриализации и развитии железных дорог. Кроме того, Гоминьдан продемонстрировал очень небольшую способность или склонность к реорганизации политики на уровне деревни и проведению социально-экономических реформ. Дворянство осталось нетронутым. Фактически режим Гоминьдана передал местным и провинциальным правителям права на земельные налоги. Вместо этого он полностью зависел от легко собираемых городских доходов: акцизных сборов на товары первой необходимости, тарифов на международную торговлю и займов под высокие проценты по облигациям, выпущенным контролируемыми государством банками. Наконец, Гоминьдан перестал вербовать народных сторонников и утратил функции принятия решений и координации, которые он выполнял в период советской опеки.

Кроме того, Гоминьдан продемонстрировал очень небольшую способность или склонность к реорганизации политики на уровне деревни и проведению социально-экономических реформ. Дворянство осталось нетронутым. Фактически режим Гоминьдана передал местным и провинциальным правителям права на земельные налоги. Вместо этого он полностью зависел от легко собираемых городских доходов: акцизных сборов на товары первой необходимости, тарифов на международную торговлю и займов под высокие проценты по облигациям, выпущенным контролируемыми государством банками. Наконец, Гоминьдан перестал вербовать народных сторонников и утратил функции принятия решений и координации, которые он выполнял в период советской опеки.

Крестьянская Красная Армия была «рыбой, плавающей в народном море». Крестьяне были основным источником рабочей силы для КПК. Крестьян нельзя было просто насильно мобилизовать в профессиональные постоянные армии, направляемые и снабжаемые через городские центры. Их нужно было уговорить. КПК использовала методы массовой мобилизации для привлечения сельских ресурсов в свои армии.

КПК использовала методы массовой мобилизации для привлечения сельских ресурсов в свои армии.

После того, как Чан Кай-ши больше не нуждался в Советах и обратился за помощью к Западу, он ликвидировал почти все левые элементы в Гоминьдане. КПК отступила в северо-западную часть Китая. Во время военного переворота в Сиане Чан был вынужден согласиться работать с коммунистами, чтобы сражаться с японцами. Это была столь необходимая КПК передышка от борьбы и шанс расширить свою привлекательность для образованных китайцев.

Японское вторжение стало сокрушительным ударом для Гоминьдана, потому что захватчики оккупировали в основном важные городские центры Китая, которые традиционно были центром Гоминьдана. Недостаточно рабочей силы, чтобы проникнуть в сельскую местность, японцы фактически позволили КПК расти в сельской местности.

Отличительные результаты Китая объясняются тремя причинами. Во-первых, КПК отказалась от советской стратегии развития только тяжелой промышленности. Вместо этого он хотел «ходить на двух ногах», что указывало как на промышленное, так и на сельскохозяйственное развитие. Во-вторых, международные отношения и стратегические условия повлияли на развитие режима КПК. Китайцы боялись США из-за войны в Корее, но также хотели советской помощи в завоевании Тайваня. Китай порвал с Советским Союзом, когда он разработал собственное ядерное оружие. В-третьих, поскольку у КПК уже сложились отношения с крестьянством, у КПК была гораздо более легкая задача по консолидации власти и осуществлению национального развития.

Вместо этого он хотел «ходить на двух ногах», что указывало как на промышленное, так и на сельскохозяйственное развитие. Во-вторых, международные отношения и стратегические условия повлияли на развитие режима КПК. Китайцы боялись США из-за войны в Корее, но также хотели советской помощи в завоевании Тайваня. Китай порвал с Советским Союзом, когда он разработал собственное ядерное оружие. В-третьих, поскольку у КПК уже сложились отношения с крестьянством, у КПК была гораздо более легкая задача по консолидации власти и осуществлению национального развития.

Специальный репортаж — Почему украинская революция остается незавершенной

Ричард Вудс

23 минуты чтения

КИЕВ (Рейтер) — (История содержит формулировки, которые читатели могут счесть оскорбительными в параграфе 12 раздела, озаглавленного «21 ФЕВРАЛЯ: КРАХ»). )

Антиправительственные демонстранты несут на носилках раненого после столкновения с ОМОНом на Майдане Незалежности в Киеве. Архивное фото 20 февраля 2014 года. REUTERS/Yannis Behrakis/Files

REUTERS/Yannis Behrakis/Files

Днем 20 февраля, после того как убрали утренних мертвецов, Владимир Мельничук подъехал к киевскому Октябрьскому дворцу.

Выше на холме стояли резиденции украинского правительства, охраняемые тысячами милиционеров. Внизу лежала площадь Независимости, или Майдан, покрытая лагерями протестующих, изрытая баррикадами и обломками боевых действий.

В ходе ожесточенных столкновений этим утром были убиты десятки протестующих и правительственных сил. Теперь воцарилось спокойствие, и Мельничук, разнорабочий, который помогал строить баррикады во время протестов, договорился о встрече с другом у белого портика дворца.

Пуля попала в него, когда он стоял рядом со своей 13-летней партнершей Марией Квятковской. Пуля попала Мельничуку в левую щеку и вышла в районе затылка, мгновенно свалив его.

«Он болтал по телефону, просто стоял. Светило солнце», — вспоминает бухгалтер Квятковская. «На Майдане было спокойно. Никто этого не ожидал». В ту ночь 39-летний Мельничук был объявлен мертвым.

В ту ночь 39-летний Мельничук был объявлен мертвым.

Как и многие украинцы, Мельничук и Квятковская впервые вышли на Майдан в конце прошлого года, потому что хотели, чтобы их страна наладила более тесные связи с Европейским Союзом. Они были возмущены тем, что президент Виктор Янукович отказался от договора между Украиной и ЕС и вместо этого установил более тесные связи с Россией.

Когда полиция избила протестующих вскоре после начала демонстраций, взгляды Квятковской ужесточились. «Дело было не в ЕС» после избиений, сказала она. «Это был гнев по поводу власти». Она понимала, что для реальных перемен потребуется полное свержение коррумпированной системы, отдававшей предпочтение небольшой элите и богатым олигархам.

Восемь месяцев спустя она и миллионы других украинцев все еще ждут своей революции.

Несмотря на то, что Янукович бежал перед лицом протестов, а Россия захватила Крым, политическая система Украины практически не изменилась. В эти выходные избиратели получат возможность избрать новых законодателей, но многие встревожены тем, что сама избирательная система не была реформирована. Половина мест в парламенте остается открытой только для партийных кандидатов, а партии предоставляют ограниченную информацию о своих кандидатах.

Половина мест в парламенте остается открытой только для партийных кандидатов, а партии предоставляют ограниченную информацию о своих кандидатах.

Интервью с протестующими, украинскими и европейскими политиками и полицией, многие из которых впервые подробно описывают свои роли, показывают, как неожиданная революция в Украине оставила людей разделенными и неудовлетворенными.

Многие украинцы помнят Оранжевую революцию 2004 года. Это восстание также было направлено против Януковича после фальсификации президентских выборов в его пользу. Его падение вызвало первоначальный оптимизм, но не принесло устойчивых изменений. Его преемникам не удалось справиться с коррупцией или устранить разногласия между востоком и западом страны, и Янукович был избран президентом в 2010 году9.0005

Опрос, проведенный в начале прошлого месяца USAID, правительственным агентством США, показал, что 74 процента украинцев мало или совсем не доверяют своему парламенту. Даже за пределами бывшего оплота Януковича в неспокойном восточном Донбассе только 39% считают политическую систему демократической.

Виталий Кличко, мэр Киева и лидер антиянуковичской партии «Удар», испытывает разочарование. «Сейчас люди возлагают большие надежды на реформы… и многие из них очень недовольны, потому что знают, что лица изменились, но система осталась прежней», — сказал он агентству Рейтер.

Как могли февральские надежды так быстро обернуться разочарованием и гневом? Следующий отчет о последних днях восстания показывает, что семена сегодняшнего разочарования были с самого начала: в хаотичном характере протестов, в противоречивых целях разных протестующих и во внезапном свержении Януковича.

Его свержение застало Запад врасплох. Министры иностранных дел ЕС планировали, что переходный период в Украине будет медленным, а Янукович останется у власти почти год.

Оппозиционные политики тоже неверно оценили настроение Майдана. Приходя в основном из западноязычных и украиноязычных районов страны, они мало что сделали для завоевания сторонников Януковича на русскоязычном востоке. Сейчас они у власти, но им еще предстоит провести реформы, за которые боролись и умирали обычные протестующие. Некоторые протестующие говорят, что без фундаментальных изменений может быть еще один Майдан.

Сейчас они у власти, но им еще предстоит провести реформы, за которые боролись и умирали обычные протестующие. Некоторые протестующие говорят, что без фундаментальных изменений может быть еще один Майдан.

ПЕРЕХОД НА НАСИЛИЕ

В конце 2013 года студенты собрались на Европейской площади в центре Киева, чтобы выразить протест против отказа Януковича от более тесных связей с ЕС. Полицейские подошли и избили их. Еще тысячи человек заняли близлежащую площадь Независимости.

Все протестующие хотели перемен, но на этом единодушие остановилось. Некоторые украинцы приехали, потому что хотели, чтобы Киев наладил связи с ЕС; другие хотели покончить с коррупцией, присущей окружению Януковича; третьи хотели отменить изменения, которые расширили полномочия президента и ослабили парламент.

Протестующие сформировали импровизированный переполненный лагерь на площади. Единого лидера не было. Вместо этого различные группы со своими командирами действовали в свободном союзе против общего врага. Протестующие варьировались от обычных профессионалов, таких как Квятковская, до закоренелых антироссийских националистов в военизированной форме.

Протестующие варьировались от обычных профессионалов, таких как Квятковская, до закоренелых антироссийских националистов в военизированной форме.

18 ФЕВРАЛЯ: В КИЕВЕ ВЗЯЛАСЬ СТРЕЛЬБА

В середине февраля оппозиционные политики потребовали от Януковича ограничить его полномочия. Служба госбезопасности пригрозила «жесткими мерами», если уличные беспорядки не прекратятся. Это токсичное варево вылилось 18 февраля, когда протестующие столкнулись с полицией возле украинского парламента, Верховной Рады.

По мере распространения столкновений началась стрельба. Протестующие обвиняют полицию. 32-летний Тарас Талмонычук, работающий в digital-рекламе, в это время находился на Майдане, разнося припасы людям на баррикадах. «Я помогал нести застреленного, но живого человека, и видел, как остановился его пульс. Это был первый раз, когда я видел смерть».

Талмонычук присоединился к протестам, потому что выступал против сближения с Россией. «Я не за ЕС и не за Россию. Украина — другое дело. Он независим», — сказал он. Как и в случае с другими, его опыт насилия в отношении протестующих сделал его более решительным в действиях. Помогая нести расстрелянного, Талмонычук сказал своему начальнику на работе, что его не будет несколько дней, купил каску и защитные очки и отправился на передовую.

Он независим», — сказал он. Как и в случае с другими, его опыт насилия в отношении протестующих сделал его более решительным в действиях. Помогая нести расстрелянного, Талмонычук сказал своему начальнику на работе, что его не будет несколько дней, купил каску и защитные очки и отправился на передовую.

Полиция смотрела на дело иначе. Олег, бывший офицер ОМОНа «Беркут», который в тот день находился на улицах Киева, сказал в интервью по электронной почте, что полиция просто пыталась остановить людей, входящих в здание парламента. По его словам, протестующие атаковали камнями, бутылками с зажигательной смесью, палками и металлическими трубами, а затем начали стрелять.

«Только из нашей части ранено более 10 офицеров, двое тяжело», — сказал он. «Мой товарищ стоял рядом со мной, всего в двух метрах, и в него выстрелили — пуля прошла прямо через его бронежилет». По его словам, вечером того же дня полицейский погиб на улице Институтской, когда его сбил фейерверк, устроенный протестующими.

Полиция выставила два бронетранспортера, чтобы прорваться на площадь. Протестующие подожгли баррикады, забросали брусчаткой и бутылками с зажигательной смесью; По данным министерства здравоохранения, погибли 25 человек, в том числе девять полицейских.

Янукович разместил в сети сообщение, в котором обвинил своих соперников в попытке «захватить власть» путем «поджогов и убийств». Он согласился на перемирие, чтобы разрешить переговоры «в интересах общественного мира».

Но как только президент опубликовал свое обращение, Майдан начал получать подкрепление из сочувствующих из-за пределов Киева. По словам полиции и одного лидера протеста, некоторые принесли оружие.

Слайд-шоу ( 9 изображений )18-19 ФЕВРАЛЯ: ЛЬВОВСКАЯ НОЧЬ ГНЕВА

Проевропейски настроенные украинцы протестовали за пределами столицы в течение нескольких месяцев, особенно во Львове на западе страны, где поддержка ЕС и связи с Польшей распространенный. Одной из видных фигур был Андрей Породько, работавший в организации, помогающей детям с особыми потребностями. Породько организовал блокаду львовского комплекса МВД с палатками и кухнями.

Породько организовал блокаду львовского комплекса МВД с палатками и кухнями.

В ночь с 18 на 19 февраля – Ночь гнева, как ее стали называть во Львове, – вспыхнула напряженность. Были подожжены полицейские участки и здание МВД. По словам Породько, некоторые полицейские убрали оружие с участков до того, как их захватили; другие были разграблены. Его команда отправила в Киев три микроавтобуса с бронежилетами, касками и щитами для протестующих.

«У нас не было ни оружия, ни оружия» для отправки, потому что склад оружия сгорел, сказал он. — Но были массовые случаи отправки оружия в Киев».

Несколько протестующих в Киеве заявили, что единственным оружием, которое они видели на стороне протестующих, были пневматические винтовки. По их словам, как полицейских расстреляли, неясно.

Но Олег, сотрудник «Беркута», сказал, что уверен, что у митингующих было оружие. По его словам, 19 февраля на Майдан было доставлено много оружия. Поставки «не остались незамеченными полицией».

19 ФЕВРАЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ ДИПЛОМАТИЯ

В Европе политики все еще считали, что проблемы Украины можно решить путем переговоров. Они считали, что их лучшая надежда — найти компромисс с Януковичем.

Наблюдая за событиями издалека, Радослав Сикорский, тогдашний министр иностранных дел Польши, катался со своей семьей на лыжах в Альпах. Сикорский вырос в Польше. Выпускник Оксфордского университета, он питает глубокую антипатию к коммунизму и самодержавному правлению президента России Владимира Путина.

Ошеломленный насилием в Киеве и тем, что Янукович заигрывает с Путиным, Сикорский 19 февраля позвонил секретарю кабинета министров Польши, чтобы получить зеленый свет на поездку в украинскую столицу, чтобы помочь заключить перемирие. Затем он позвонил в Брюссель, чтобы получить поддержку от высокого представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, сказал он в интервью. Эштон был уклончив.

Прогуливаясь по трассе для беговых лыж, Сикорский позвонил министру иностранных дел Германии Франку Вальтеру Штайнмайеру, который согласился поехать в Киев. Сикорский предложил Штайнмайеру попытаться привлечь на борт министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса. Затем Сикорский снова позвонил Эштон и сказал ей, что приедут Штайнмайер и, возможно, Фабиус. «Она сказала: «Хорошо, иди».

Сикорский предложил Штайнмайеру попытаться привлечь на борт министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса. Затем Сикорский снова позвонил Эштон и сказал ей, что приедут Штайнмайер и, возможно, Фабиус. «Она сказала: «Хорошо, иди».

К вечеру Сикорский был в Киеве, где ходили слухи о том, что украинские власти планируют военную силу. Как и другие дипломаты, поляк считал, что Янукович пойдет на все, чтобы остаться у власти. «Это слилось с нашей информацией о том, что по крайней мере одна бригада была переведена из армии в МВД, предположительно, с желанием использовать ее в том, что Янукович… называл «антитеррористической операцией», — сказал Сикорский.

Правительство рассматривало возможность использования армии против протестующих, по словам генерала Владимира Заманы, бывшего начальника штаба Вооруженных сил Украины. Хотя Министерство внутренних дел задействовало ОМОН — «Беркут», правительство также разрабатывало планы по использованию армии, сказал Замана в интервью.

Янукович лично не отдавал ему приказов об использовании армии, сказал он, но высокопоставленные чиновники в правительстве Януковича хотели этого. «Лично от него (Януковича) таких заданий я не получал. Но я думаю, что такие предложения пошли Януковичу», — сказал он.

«Лично от него (Януковича) таких заданий я не получал. Но я думаю, что такие предложения пошли Януковичу», — сказал он.

В Киев пришли батальоны из Крыма и юга Украины, сообщила Замана. Но он отказался одобрить вмешательство армии и был уволен 19 февраля. «Я потерял право отдавать приказы, — сказал Замана. Затем была подписана директива, разрешающая использование армии, но так и не реализованная, сказал он.

20 ФЕВРАЛЯ: КРОВАВОЕ УТРО

В Киеве Сикорский, опередив своих коллег из ЕС, планировал посетить Майдан рано утром 20 февраля перед переговорами с Януковичем и лидерами оппозиции. Но когда он завтракал, его украинская служба безопасности сказала, что выходить на площадь слишком опасно. Это был показатель того, насколько события на улице опережали события в политических кругах.

Сикорский изменил планы и встретил лидера протеста Андрея Парубия в церкви в нескольких сотнях метров от Майдана. Утром снова началась стрельба.

Основная масса протестующих находилась к западу от баррикады, пересекавшей по диагонали один конец площади. Правительственные силы были сосредоточены на востоке, в направлении Президентского дворца.

Правительственные силы были сосредоточены на востоке, в направлении Президентского дворца.

«Были светошумовые гранаты, громкие хлопки» и звуки выстрелов, — рассказал протестующий Талмонычук, купивший для защиты каску и очки. Полиция, по его словам, пыталась поджечь здание с помощью коктейлей Молотова. Протестующие потушили огонь и начали оттеснять полицию.

Что-то, возможно, резиновая пуля, попало в очки Талмонычука и заставило его остановиться. Он не хотел, чтобы его маленький сын рос без отца, и поэтому остался внутри баррикады. Это, по его словам, «было то, что спасло мне жизнь».

Олег, сотрудник «Беркута», рассказал, что сотрудники милиции возле памятника на площади попали под обстрел около 8 часов утра. «По рации сотрудники начали сообщать, что их обстреливают и им нужна помощь, но никто из наших командиров им не ответил», — сказал он. сказал. Офицеры отступили, «но это только спровоцировало так называемых «мирных» протестующих — казалось, что милиционеры отступают».

Официальное расследование стрельбы мало продвинулось. Трем офицерам «Беркута» предъявлено обвинение в убийстве 39 протестующих. В этом месяце агентство Reuters подробно описало основные недостатки дела против трех мужчин [ID: nL2N0RX189].

Свидетели говорят, что виновата не только милиция Януковича. На видеозаписи видно, как полицейские стреляют из оружия; некоторые протестующие считают, что на стороне правительства действовал специальный отряд снайперов. В то же время сторонники Януковича считают, что со стороны протестующих стреляли провокаторы с целью нагнетания обстановки. Талмонычук рассказал, что один из его друзей нашел использованный патрон на стороне протестующих на баррикадах; он сказал, что, возможно, это произошло от того, что кто-то стрелял в полицию.

20 февраля: «ПУТИН ЗВОНИТ»

Именно на фоне этого хаоса министры иностранных дел ЕС собрались для переговоров с Януковичем. Как показывают отчеты участников, министры и соперничающие политические лидеры, которые в конечном итоге пришли к власти после Януковича, намеревались заставить президента пойти на компромисс, а не добиваться более серьезных изменений.

Когда утром министр иностранных дел Германии Штайнмайер прибыл в посольство Германии в Киеве, он встретился с Сикорским и Фабиусом, министром иностранных дел Франции, и тремя лидерами украинской оппозиции. Тремя украинцами были Кличко, глава «Удара», проевропейской и антикоррупционной партии, которой не хватало опыта; Арсений Яценюк из проевропейской и либерально настроенной партии «Батькивщина» или «Отечество», возглавляемой Юлией Тимошенко, которая находилась в тюрьме и потеряла большую часть своей прежней популярности; и Олег Тягнибок, лидер ультраправой националистической партии «Свобода».

Все получили большую поддержку из центральной и западной Украины. Они предложили мало сплоченности в раздробленной стране.

Тем не менее, как вспоминал Сикорский, «они были вполне разумными. Они хотели вернуть старую, более демократичную конституцию и, очевидно, хотели положить конец убийствам».

После встречи министры иностранных дел ЕС обсудили, как обратиться к Януковичу с просьбой уйти в отставку. Сикорский уже вел с ним переговоры и догадывался, что произойдет. «Он начинал говорить, и… было невозможно вмешаться», — сказал Сикорский. «Поэтому мы заранее договорились, что Штайнмайер довольно быстро прервет его и скажет, чтобы он говорил правду».

Сикорский уже вел с ним переговоры и догадывался, что произойдет. «Он начинал говорить, и… было невозможно вмешаться», — сказал Сикорский. «Поэтому мы заранее договорились, что Штайнмайер довольно быстро прервет его и скажет, чтобы он говорил правду».

В президентском дворце под охраной полицейских в касках с металлическими щитами Янукович начал разглагольствовать о том, насколько плохи его политические оппоненты и насколько он разумен, сказал Сикорский. Штайнмайер прервал его и сказал, что Янукович должен заключить сделку с оппозицией.

— И он не задавался этим вопросом, — сказал Сикорский. «Его идея заключалась в том, что да, должна быть сделка, и да, нам нужно изменить конституцию. Но он отказался говорить о датах».

Сикорский подумал, что Янукович тянет время, и сказал ему, что он должен объявить дату отставки.

Помощник вошел в комнату и передал Януковичу листок бумаги. «Он сказал: «Путин звонит, мне нужно идти», — вспоминал Сикорский. Президента не было около 40 минут. Когда он вернулся, он ничего не сказал о своем звонке, но сказал: «Хорошо, я пойду, я пойду, пока не истечет мое время».

Когда он вернулся, он ничего не сказал о своем звонке, но сказал: «Хорошо, я пойду, я пойду, пока не истечет мое время».

Вечером того же дня министры ЕС и лидеры украинской оппозиции вернулись в президентское здание, чтобы обсудить детали с Януковичем и его помощниками. Они встретились в обшитой панелями комнате в стиле рококо, и к ним присоединился Владимир Лукин, представитель, посланный Путиным. Подали еду и напитки. На Майдане тлели баррикады.

Сикорского поразил контраст между брутальностью на площади и легкой фамильярностью украинских политиков в разговоре с Януковичем: «Эти ребята были вроде как на тыкве и хорошо знали друг друга». Это было намеком на то, что значительные изменения в политической системе вряд ли произойдут быстро, кто бы ни был у власти.

По ходу обсуждения Янукович казался непобежденным. Он «жил в иллюзии», — сказал Кличко, сидевший напротив. «Я пытался объяснить ему ситуацию на улице, в стране… Такое ощущение, что он не понимал, что происходит».

21 ФЕВРАЛЯ: ПАДЕНИЕ

К 7 утра у обеих сторон был сквозняк. Янукович согласился бы на конституционную реформу и досрочные президентские выборы. Но он оставался президентом почти год.

Участники ушли, чтобы поспать несколько часов, договорившись перегруппироваться для официальной церемонии подписания в 11 часов утра. Когда время подходило, Кличко и другие лидеры оппозиции отсутствовали. Политики заключили сделку, чтобы сохранить единство страны, но они недооценили протестующих на площади.

Бывший боксер-тяжеловес, выигравший 45 из 47 профессиональных боев, Кличко имеет рост 6 футов 7-1/2 дюйма (2 метра) и когда-то носил прозвище Доктор Железный Кулак. В то утро он и другие лидеры оппозиции подверглись словесной атаке со стороны представителей Майдана на встрече в гостинице «Киев».

Протестующие сочли проект соглашения слабым и неприемлемым.

Кличко позвонил министрам ЕС. Когда они прибыли, Штайнмайер обратился с эмоциональным призывом: «Судьба Украины в ваших руках», — сказал он лидерам протеста. «Украина стоит у пропасти и вот-вот рухнет в хаос и гражданскую войну».

«Украина стоит у пропасти и вот-вот рухнет в хаос и гражданскую войну».

Сикорский сказал, что проект сделки был лучшим, на что они могли надеяться, и если он будет отклонен, Янукович прижмется еще жестче. «Им было нелегко принять эту сделку, — сказал он. «По сути, мы предлагали, чтобы человек, который только что убил 100 человек, остался их президентом почти на год».

Представители Майдана проголосовали за принятие сделки. Официальное подписание состоялось в Голубом зале президентского дворца в 15:00. Папки с текстом были разложены на столе с табличками. Кличко увидел, что он сидит рядом с Януковичем, и быстро поменял свою табличку на табличку другого человека, усмехнувшись репортеру Рейтер, заметившему этот шаг.

Тем не менее, Кличко пожал руку президенту после того, как сделка была подписана. Фотографы и операторы запечатлели момент. Сикорский тоже это заметил, опасаясь, что этот жест пошлет неверный сигнал.

Считая свою работу выполненной, министры ЕС направились домой. Однако на Майдане протестующие не были добиты. Когда Кличко прибыл с другими лидерами оппозиции, его встретили враждебно.

Однако на Майдане протестующие не были добиты. Когда Кличко прибыл с другими лидерами оппозиции, его встретили враждебно.

«Все говорили: «Как ты можешь пожимать ему (Януковичу) окровавленные руки? Он убивал людей на улице», — вспоминал Кличко. «Если бы я ударил его, все были бы счастливы, но разговорам это не помогает. В тот момент господствовали эмоции».

Одним из тех, кто был в толпе, был протестующий Талмонычук. О своем недовольстве он сообщил Яценюку, лидеру оппозиции, который сейчас является премьер-министром Украины.

«Яценюк вышел на Майдан, и я встал рядом с ним», — сказал Талмонычук. «Мы сказали ему: «Мы за тобой следим». Некоторые люди говорили ему: «Да пошел ты».

Сделка рушилась. Вечером того же дня Сикорскому позвонил министр иностранных дел Украины. «Он сказал, что кавалькада президента была обстреляна и что он уезжает из Киева», — сказал Сикорский. Янукович ездил в Харьков, потом в Донецк, а потом в Россию. В телеинтервью того времени он сказал, что его машину обстреляли, но он не уехал из Киева из-за страха.

Хотя Янукович, с которым не удалось связаться для получения комментариев, так и не ушел в отставку, его поддержка в парламенте рухнула. 22 февраля законодатели проголосовали за его отставку.

Внезапность свержения ударила по противникам Януковича. Это позволило Кремлю и пророссийским сепаратистам на востоке Украины обыграть более ранние предположения о том, что за протестами стоят неонацистские группы. Используя предполагаемую угрозу для русскоязычного населения на востоке, Путин в последующие недели предпринял шаги, чтобы взять под контроль Крым, где люди проголосовали на референдуме в поддержку изменений. А в Донбасской области Украины сепаратисты объявили автономию.

ОКТЯБРЬ: «МАЙДАН СТОЯЛ ЗА МНОГОЕ»

Под давлением лоббистских групп, представляющих протестующих на Майдане, вступил в силу закон о «люстрации» — проверке чиновников с целью искоренения коррупции и чистки системы тайных сторонников Януковича. сила. Новый президент Порошенко пообещал реформы, направленные на усиление правоохранительной деятельности и децентрализацию власти. Сможет ли он поставить, еще неизвестно.

Сможет ли он поставить, еще неизвестно.

В одном из интервью Кличко признал, что многие требования населения остались без внимания. По его словам, реформа политики и полиции важна, но его приоритетом на посту мэра Киева была безопасность. «Если у нас нестабильность в… столице Украины, у нас нестабильность во всей стране».

Андрей Породько, протестующий во Львове, жалуется, что взяточничество продолжает процветать. Революция, по его словам, «изменила лицо власти, но не саму систему». Талмонычук, протестующий на Майдане, говорит, что власть и деньги по-прежнему слишком сконцентрированы в Киеве. «Майдан стоял за многое, но выиграл только в одном: избавился от Януковича», — сказал он. — Все остальные еще открыты.

Генерал Замана, бывший начальник штаба, говорит, что разочарован тем, что новые лидеры не идут на примирение с войсками и полицией; По его словам, их не следовало изображать преступниками, когда они выполняли приказы. Олег, офицер «Беркута», осуждает новое правительство за то, что оно позволило России захватить Крым и разжечь войну на востоке.

Возник план организации мирного шествия к Зимнему дворцу для подачи царю петиции о нуждах рабочих.

Возник план организации мирного шествия к Зимнему дворцу для подачи царю петиции о нуждах рабочих. Можно ли назвать эту петицию призывом к революции?

Можно ли назвать эту петицию призывом к революции? Латышские крестьяне проводили церковные демонстрации: собирались в храмах, но вместо службы произносили антиправительственные речи, пели революционные песни.

Латышские крестьяне проводили церковные демонстрации: собирались в храмах, но вместо службы произносили антиправительственные речи, пели революционные песни.

Первым его председателем был назначен С. Ю. Витте.

Первым его председателем был назначен С. Ю. Витте. Члены боевых дружин, устраивающих погромы и столкновения с революционными манифестантами, называли себя «чёрной сотней», поэтому часто монархическое движение в целом именуют черносотенным.

Члены боевых дружин, устраивающих погромы и столкновения с революционными манифестантами, называли себя «чёрной сотней», поэтому часто монархическое движение в целом именуют черносотенным. Вошли в неё и либерально настроенные буржуазия, помещики. Лидером партии был историк П. Н. Милюков. Численность партии в 1905—1906 гг. составляла, по разным источникам, от 50 до 100 тыс. человек.

Вошли в неё и либерально настроенные буржуазия, помещики. Лидером партии был историк П. Н. Милюков. Численность партии в 1905—1906 гг. составляла, по разным источникам, от 50 до 100 тыс. человек. Октябристы ограничивали право рабочих на стачки в отраслях, имевших государственное значение.

Октябристы ограничивали право рабочих на стачки в отраслях, имевших государственное значение. Правительство бросило против бастующих войска. Рабочие взялись за оружие. К 10 декабря стачка в Москве переросла в вооружённое восстание.

Правительство бросило против бастующих войска. Рабочие взялись за оружие. К 10 декабря стачка в Москве переросла в вооружённое восстание. Всё население страны делилось на 4 избирательные курии (группы): землевладельческую, городскую, крестьянскую и рабочую. Выборы не были всеобщими: в них не могли участвовать женщины, военнослужащие, молодёжь до 25 лет, рабочие мелких (менее 50 работников) предприятий, некоторые национальные меньшинства. Не были они и равными: один голос помещика приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Выборы не были прямыми: для крестьян — четырёхстепенные, для рабочих — трёхстепенные, для буржуазии и помещиков — двухстепенные. Члены Государственной думы избирались на 5 лет.

Всё население страны делилось на 4 избирательные курии (группы): землевладельческую, городскую, крестьянскую и рабочую. Выборы не были всеобщими: в них не могли участвовать женщины, военнослужащие, молодёжь до 25 лет, рабочие мелких (менее 50 работников) предприятий, некоторые национальные меньшинства. Не были они и равными: один голос помещика приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Выборы не были прямыми: для крестьян — четырёхстепенные, для рабочих — трёхстепенные, для буржуазии и помещиков — двухстепенные. Члены Государственной думы избирались на 5 лет. Императорская власть определялась как «верховная самодержавная». Монарх сохранил всю полноту власти по управлению страной через ответственное только перед ним правительство, руководство внешней политикой, армией и флотом. Он мог издавать в перерывах между сессиями Думы законы, если того требовали чрезвычайные обстоятельства. Согласно Основным законам, законодательная власть распределялась между императором, Государственным советом и Государственной думой. Теперь любой законопроект утверждался сначала Думой, затем Государственным советом и только потом поступал на подпись к царю.

Императорская власть определялась как «верховная самодержавная». Монарх сохранил всю полноту власти по управлению страной через ответственное только перед ним правительство, руководство внешней политикой, армией и флотом. Он мог издавать в перерывах между сессиями Думы законы, если того требовали чрезвычайные обстоятельства. Согласно Основным законам, законодательная власть распределялась между императором, Государственным советом и Государственной думой. Теперь любой законопроект утверждался сначала Думой, затем Государственным советом и только потом поступал на подпись к царю. Оно надеялось, что их консерватизм, склонность к традициям станут противовесом либерализму кадетов. Однако крестьяне, равнодушные в целом к политическим свободам, идеям парламентаризма, были одержимы мечтой о переделе земли. Не получив помещичьей земли от царя, они пришли за ней в Думу. Аграрный вопрос занял центральное место в деятельности Думы.

Оно надеялось, что их консерватизм, склонность к традициям станут противовесом либерализму кадетов. Однако крестьяне, равнодушные в целом к политическим свободам, идеям парламентаризма, были одержимы мечтой о переделе земли. Не получив помещичьей земли от царя, они пришли за ней в Думу. Аграрный вопрос занял центральное место в деятельности Думы. Они потребовали полной и безвозмездной конфискации помещичьей земли и превращения всей земли в общенародную собственность. Роспуск II Думы стал неизбежным. Но чтобы не связывать роспуск Думы с аграрным вопросом, правительство обвинило 55 социал-демократических депутатов в заговоре и потребовало дать санкцию на немедленный арест 16 из них. Дума ответила созданием специальной комиссии для разбора дела. Однако правительство и не думало ждать итогов работы комиссии. 3 июня 1907 г. II Дума была распущена. Одновременно без согласия Думы император издал новый избирательный закон. Этим актом нарушались Основные законы 1906 г. Поэтому 3 июня 1907 г. считается датой окончания революции в России.

Они потребовали полной и безвозмездной конфискации помещичьей земли и превращения всей земли в общенародную собственность. Роспуск II Думы стал неизбежным. Но чтобы не связывать роспуск Думы с аграрным вопросом, правительство обвинило 55 социал-демократических депутатов в заговоре и потребовало дать санкцию на немедленный арест 16 из них. Дума ответила созданием специальной комиссии для разбора дела. Однако правительство и не думало ждать итогов работы комиссии. 3 июня 1907 г. II Дума была распущена. Одновременно без согласия Думы император издал новый избирательный закон. Этим актом нарушались Основные законы 1906 г. Поэтому 3 июня 1907 г. считается датой окончания революции в России. Подданным Российской империи были дарованы некоторые демократические права: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов, издания печатных органов. Сформировались легальные политические партии. Был отменён циркуляр 1897 г. об уголовном наказании стачечников, легализованы с некоторыми оговорками экономические забастовки, ликвидировано право земских начальников налагать на крестьян административные взыскания, в том числе телесные наказания. Власти были вынуждены смягчить национальную политику, разрешить применять родной язык в национальных школах.

Подданным Российской империи были дарованы некоторые демократические права: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов, издания печатных органов. Сформировались легальные политические партии. Был отменён циркуляр 1897 г. об уголовном наказании стачечников, легализованы с некоторыми оговорками экономические забастовки, ликвидировано право земских начальников налагать на крестьян административные взыскания, в том числе телесные наказания. Власти были вынуждены смягчить национальную политику, разрешить применять родной язык в национальных школах. , снижена арендная плата за землю, сельскохозяйственным рабочим повышена зарплата.

, снижена арендная плата за землю, сельскохозяйственным рабочим повышена зарплата.