УМК Тема 5.3

1. Хронология, причины, участники, повод к войне

2. Военные действия 1914 г.

3. Военные действия в 1915 г.

4. Военные действия в 1916 г.

5. Военные действия в 1917 г.

5. Военные действия в 1918 г. Итоги войны.

Хронология, участники, причины и повод к войне Первая мировая война началась 1 августа 1914 года, а закончилась 11 ноября 1918 года. За этот период в боевых действиях участвовали 38 государств, одновременно вое-вали 62% мирового населения.

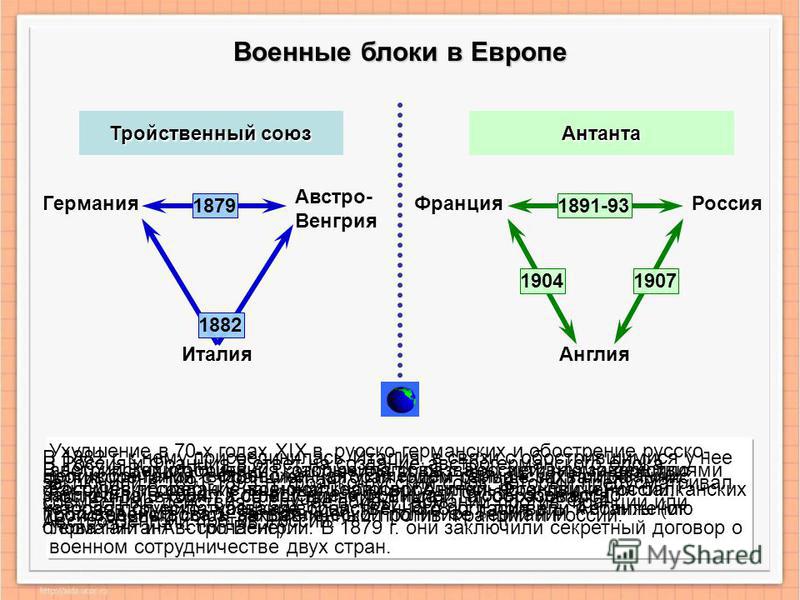

В Первой мировой войне принимали участие две группы стран. С одной стороны была Антанта, с другой – Тройственный союз.

В Антанту входили:

• Российская империя

• Великобритания

• Франция

На стороне этих стран выступали США, Италия, а также Румыния, Новая Зеландия, Канада и Австралия.

В Тройственный союз входили:

• Австро-Венгрия

• Османская империя.

В ходе военных действий к ним присоединилось и Болгарское царство, отчего коа-лицию позже назвали Четверным союзом.

В самом начале в Тройственный союз входила Италия, но как только объявили о начале Первой мировой войны, эта страна заявила о своем нейтралитете.

Основная причина начала войны – противоречия между ведущими капиталистическими державами по вопросу раздела сфер влияния в мире. Англия, Франция, Германия и Австро-Венгрия планировали тем или иным образом расширить сферы своего влияния. Уже к началу XX века колониальная система, так хорошо «кормившая» ведущие державы, стала терять эффективность. Европейские страны десятилетиями отнимали ценные ресурсы у африканцев и индусов, эксплуатируя свои колонии. Но мир изменился, теперь на дешевые ресурсы и выгоды претендовали несколько стран. На этом фоне противоречия нарастали все сильнее:

Англо – Германские противоречия.

Англия делала все возможное, чтобы Германия не смогла усилить свои позиции на Балканском полуострове и странах Ближнего Востока. В то же время Германия не только стремилась укрепиться на Балканах и на Ближнем Востоке, но и прикладывала усилия для лишения Англии ее морского превосходства. Германо – Французские противоречия Французы мечтали вернуть земли, потерянные в ходе войны 1870 – 1871 гг. — Эльзас и Лотарингию. А еще Францию интересовал Саарский угольный бассейн, принадле-жавший на тот момент Германии.

Германо – Российские противоречия

Немцы претендовали на территории Польши, Украины и Прибалтики, которые на тот момент принадлежали Российской империи.

Российско – Австро-Венгерские противоречия

У этих двух держав главные противоречия сосредоточились на желании оказывать влияние на Балканы. А еще Россия хотела обрести контроль над Черноморскими проливами — Босфором и Дарданеллами.

Толчок, который послужил поводом для начала Первой мировой войны, случился в Сараево (Босния и Герцеговина). 28 июня 1914 г. сербский националист из движения «Молодая Босния» Гаврило Принцип — убивает наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Австро-Венгрия получила повод к войне Сербией, но при этом начать войну само-стоятельно не решалась. Ей потребовалась помощь Англии, которая очень желала столкнуть в войне своих конкурентов. С одной стороны, англичане настаивали, чтобы Николай II и Российская империя помогли Сербии, в случае агрессии. С другой стороны, английская пресса выставляла сербов настоящими варварами, которых нельзя оставлять безнаказанными, тем самым, подталкивая Австро-Венгрию к активным действиям.

Таким образом, возникший конфликт превратился в бушующее пламя мировой войны. И не последнюю роль в этом сыграла именно Англия как ведущая держава того времени.

Английские дипломаты действовали «на два фронта»: провоцировали Германию, обещая сохранить нейтралитет в войне с Российской империей; и в тоже время Николай II получил подтверждение, что ему готовится помощь Англии в потенциальной войне против Германии.

В начале XX века силы России и Германии были приблизительно равны. Даже после убийства Франца Фердинанда эти две державы заняли выжидательную позицию, не ре-шаясь на открытые военные действия. Если Англия дала бы понять и России, и Германии, что не допустит войны в Европе, ни одна из этих стран так и не решилась бы на войну. Австро-Венгрия тоже не пошла бы объявление войны Сербии. Но Англия сделала всё, чтобы каждая из стран готовилась воевать, обещая каждой стороне свою помощь за спи-нами других.

Когда Австро-Венгрия объявила войну Сербии, это еще не была Первая мировая. Чтобы вырасти из маленькой войны двух государств на почве убийства в мировую войну, в конфликт должны были втянуться все крупные державы того времени. Каждая из них была на разном уровне готовности к войне.

Николай II понимал, что Российская империя не готова к военным действиям, но и не могла оставаться в стороне, учитывая, что на кону был ее авторитет на Балканах, с таким трудом добытый ранее. В итоге император подписывает указ о мобилизации. Германия и Австро-Венгрия восприняли русскую мобилизацию как сигнал к активным действиям. Германия требует от России прекращения мобилизации, но получила отказ.

Германия и Австро-Венгрия восприняли русскую мобилизацию как сигнал к активным действиям. Германия требует от России прекращения мобилизации, но получила отказ.

1 августа немецкий посол граф Пурталес прибыл в российское Министерство ино-странных дел с нотой об объявлении войны.

28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В конфликт втянулись страны Тройственного союза и Антанты. 1 августа 1914 года Российская империя вступила в войну. Верховным главноко-мандующим назначен дядя Николая II – Николай Николаевич. Начиная войну, Германия понимала, что в силу географического положения в центре Европы любая война для нее была чревата сражениями на два фронта, что критично для вооруженных сил страны. Что бы избежать войны на два фронта, — германский Генштаб разработал план молниеносной войны – блицкриг за авторством генералом Альфреда Фон Шлиффена.

Цель плана — стремительным ударом разгромить Францию, до вступления войну России.

Однако этот план с треском провалился.

Продвижение немецких войск началось удачно – 2 августа захватили Люксембург, а 4 августа немцы уже вторглись в Бельгию, которая на тот момент была нейтральной страной. Дело в том, что в силу опять-таки особенностей географического положения наступать, вторжение во Францию многочисленной немецкой армии можно осуществить лишь через равнинные территории северо-западной ее части, т.е. через территорию Бельгии в обход французских укреплений т.н. «линии Мажино».

Однако нейтральная, казалось бы, Бельгия оказала решительное сопротивление немецкой армии. Франция просит Россию срочно начать наступление на восточном фронте, что бы оттянуть на себя часть немецких сил. Россия, не завершив мобилизацию, 17 августа начинает наступление в Восточной Пруссии.

Франция просит Россию срочно начать наступление на восточном фронте, что бы оттянуть на себя часть немецких сил. Россия, не завершив мобилизацию, 17 августа начинает наступление в Восточной Пруссии.

Немцы вынуждены снять с западного фронта и перебросить в Пруссию 2 корпуса и конную дивизию. Таким образом, времени и резервов для организации широкого обходного маневра (см. схему) у немецких сил не осталось. Фронт наступления пришлось сузить, повышая, тем самым, оборонительные возможности противника. Лишь 20 августа Германия смогла развернуть наступление на Париж.

5-12 сентября французам и высадившемуся для их поддержки британскому корпусу удалось остановить наступление немцев на рубеже у реки Марна. Там произошло сра-жение с общей численностью воевавших 2 млн. человек.

Северо-Западный фронт.

Наступление русских войск было организовано силами двух армий. 1-я армия гене-рала Ренненкампфа должна была наступать в обход Мазурских озер с севера, отрезая немцев от Кенигсберга.

2-й армии генерала Самсонова предстояло вести наступление в обход озер с запада, не допуская отвода германских дивизий за реку Вислу.

1-я армия гене-рала Ренненкампфа должна была наступать в обход Мазурских озер с севера, отрезая немцев от Кенигсберга.

2-й армии генерала Самсонова предстояло вести наступление в обход озер с запада, не допуская отвода германских дивизий за реку Вислу.

Операция началась 17 августа. Перейдя государственную границу, ее соединения вступили на территорию Восточной Пруссии. Русские войска одержали победу в первом столкновении с противником и заставили его отступить. Обстановка позволяла нанести крупное поражение 8-й немецкой армии. Но благоприятный момент был упущен.

Вместо того чтобы организовать преследование разбитых германских войск, генерал Ренненкампф бездействовал. Командование и штаб армии достоверных сведений о противнике не имели. Все расчеты строились на неправильной оценке обстановки. Полагали, что противник разгромлен и отступает к Кенигсбергу. Операция считалась по существу законченной.

В свою очередь, немецкое командование приняло решительные меры. 21 августа немецкий генерал Притвиц был снят с поста командующего. Вместо него был назначен генерал Пауль Гинденбург, начальником штаба — генерал Эрих Людендорф. Они разработали операцию.

Пользуясь тем, что русские армии действуют разрозненно, все немецкие силы были брошены против армии генерала Самсонова. Вторая армия была окружена. 30 августа Самсонов покончил с собой, не желая сдаться противнику. Покончив с одной угрозой, Гинденбург обрушился на армию Ренненкампфа. Однако окружить и уничтожить 1-ю армию немцы не смогли. Отбиваясь от превосходящих сил противника, русские вынуждены были отступить из Восточной Пруссии.

Россия проиграла в сражении, но и не дала Германии реализовать молниеносный план Шлиффена: пока Российская империя теряла первую и вторую армии, Франция спасла Париж.

Юго-Западный фронт.

Параллельно с наступлением в Пруссии, началось наступление в Галиции, против австро-венгерских войск. Австро-Венгрия потеряла 400 тысяч солдат, еще 100 тысяч попали в плен. После Галицийской операции Австро-Венгрия вышла из войны, не имея уже возможности самостоятельно воевать.

Австро-Венгрия потеряла 400 тысяч солдат, еще 100 тысяч попали в плен. После Галицийской операции Австро-Венгрия вышла из войны, не имея уже возможности самостоятельно воевать.

Кавказский фронт.

С декабря 1914 по январь 1915 шла Сарыкамышская операция против турецких войск, в результате чего была занята большая часть Закавказья.

Военные действия на Восточном фронте не увенчались успехом ни для одной из сторон – никто не добился ощутимой победы. Первая мировая война стала позиционной.

Когда стало понятно, что план Шлиффена провален, Германия направляет все силы на Восточный фронт для борьбы с Россией. В тот момент Германии казалось, что Российская империя – самая слабая страна Антанты и с ней справиться намного проще, чем с другими.

Стратегический план по командованию на Восточном фронте был разработан гене-ралом фон Гинденбургом. Российская империя сорвала и этот план, но потратила на это огромные силы и выбралась только ценой невероятных потерь.

Военные действия велись с января по октябрь 1915 года. В результате наступления Германии, Россия теряет Польшу, Западную Белоруссию, Украину и часть Прибалтики. Русские занимают оборонительную позицию. В ходе этого немецкого наступления Российская империя потеряла 850 тысяч человек и 900 тысяч солдат попали в плен.

После успешных для Германии действий и разгрома русской армии, к Германии присоединяется Болгария – с осени 1915 года. Россия отступает по Юго-Западному фронту и теряет Галицию, которую завоевала в 1914 году. На стороне Германии был не только значительный технический перевес, но и стратегические ошибки русского командования. На тот моменту у Германии было в 2,5 раза больше пулеметов, в 4,5 раза больше легкой артиллерии, а количество тяжелой артиллерии превосходило в 40 раз.

На Западном фронте развернулась война между Германией и Францией. Действия как с одной, так и с другой стороны были вялыми и безынициативными. Германия сосре-доточилась больше на Восточном фронте, а Англия и Франция в то время занимались мобилизацией армий, готовясь к дальнейшим действиям.

Николай Второй неоднократно обращался за помощью к Франции, хотя бы, чтобы та стала более активной на Западном фронте, но тщетно.

Германия сосре-доточилась больше на Восточном фронте, а Англия и Франция в то время занимались мобилизацией армий, готовясь к дальнейшим действиям.

Николай Второй неоднократно обращался за помощью к Франции, хотя бы, чтобы та стала более активной на Западном фронте, но тщетно.

Итоги 1915 года:

План Германии по уничтожению русской армии провалился, но потери Российской империи были колоссальными, хотя и недостаточно огромными, чтобы вывести Россию из войны. Ни одна из сторон не получила стратегического пре-имущества или перевеса. Война затягивалась. Военные действия в 1916 году В феврале 1916 года немецкие войска планируют Верденскую операцию.

Цель – захватить Париж. В том сражении погибло 2 млн. человек, и оно длилось до самого конца 1916 года. Учитывая, сколько времени было потрачено на захват крепости Верден, и сколько людей погибло, те сражения назвали «Верденской мясорубкой». Франция сумела выстоять, но только потому, что Россия пришла ей на помощь.

Русские войска активно наступали по Юго-Западному фронту с мая 1916 года. Это наступление вошло в историю как Брусиловский прорыв, так как командованием зани-мался генерал Брусилов. 5 июня русская армия прорвала оборону и продвинулась на 120 км вглубь.

Франция сумела выстоять, но только потому, что Россия пришла ей на помощь.

Русские войска активно наступали по Юго-Западному фронту с мая 1916 года. Это наступление вошло в историю как Брусиловский прорыв, так как командованием зани-мался генерал Брусилов. 5 июня русская армия прорвала оборону и продвинулась на 120 км вглубь.

Потери немецкой и австро-венгерской армий в том прорыве составили 1,5 млн. человек. Наступление русских удалось остановить только после переброса дополнительных немецких дивизий, которые на тот момент располагались близ Вердена и в Италии. Вступившая в войну на стороне Антанты Румыния оказалась неспособной противостоять немецкой армии. Германия быстро справилась с румынскими войсками, нанеся им серьезное поражение. В итоге, у России появилось 2 тысячи км дополнительного фронта, а это значит, дополнительные потери.

Итоги 1916 года:

Стратегическая инициатива оказалась на стороне Ан-танты. Франция повторно защитила Париж от наступления, сохранив за собой крепость Верден. Но, как и в первый раз, это случилось, благодаря помощи Российской империи.

Но, как и в первый раз, это случилось, благодаря помощи Российской империи.

Позиции Тройственного союза серьезно ослабли: Германия уже не могла воевать на два фронта, в войну на стороне Антанты вступают США.

Как в Германии, так и в России на фоне войны в 1917 году ухудшилось экономическое положение. Например, в Российской империи только за 3 первых года войны цены на продукты выросли в 4 – 5 раз. Недовольный народ, изнурительная война, большие человеческие потери – все это послужило благодатной почвы для революционеров, которые и поспешили воспользоваться моментом для захвата власти. Аналогичная картина сложилась и в Германии.

1917 год для Российской империи был роковым. По всем фронтам русские войска проводят неудачные операции: Германия захватывает Ригу, а потом и Моонзундский ар-хипелаг на Балтике. Русская армия деморализована, а народные волнения направлены в против самодержавия. В феврале 1917 г. в России буржуазная революция. Однако Временное Правительство объявляет о продолжении войны против Германии. В октябре власть захватывают большевики, которые намерены прекратить войну. В результате переговоров 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир:

В октябре власть захватывают большевики, которые намерены прекратить войну. В результате переговоров 3 марта 1918 года был подписан Брестский мир:

— Россия теряла Польшу, Украину, Прибалтику, Финляндию и часть Белоруссии;

— уступает Батум, Ардаган и Карс Турции.

Когда Восточный фронт исчез, Германия больше могла не распыляться на два направления. Весной она направилась на Западный фронт, но успехов там не достигла. Стало очевидно, что ей требуется перерыв. Решающие события произошли осенью 1918 года, когда США и страны Антанты наступили на немецкую армию, вытеснив ее с территорий Франции и Бельгии.

Уже в октябре Австро-Венгрия, Болгария и Турция заключили перемирие с державами Антанты и теперь Германия оказалась в полной изоляции. Тройственный союз капитулировал и, подобно событиям в России, в Германии сформировалась благодатная почва для революции, которая и произошла 9 ноября 1918 года – императора Вильгельма II свергнули.

Герои войны и их подвиги

А. А. Брусилов (1853- 1926). Командовал Юго-Западным фронтом и провел успешную операцию, которую позже назвали Брусиловским прорывом. Армия военачальника Брусилова заставила думать противника, с какой из сторон наносится главный удар. Тактика одновременных нападений по нескольким направлениям сработала сразу в четырех слу-чаях. За 3 дня в плен взяли больше 100 тысяч человек. За все лето русская армия ото-брала у немцев и австро-венгров территорию до самых Карпат.

А. Брусилов (1853- 1926). Командовал Юго-Западным фронтом и провел успешную операцию, которую позже назвали Брусиловским прорывом. Армия военачальника Брусилова заставила думать противника, с какой из сторон наносится главный удар. Тактика одновременных нападений по нескольким направлениям сработала сразу в четырех слу-чаях. За 3 дня в плен взяли больше 100 тысяч человек. За все лето русская армия ото-брала у немцев и австро-венгров территорию до самых Карпат.

М.В. Алексеев (1857 – 1918). Пехотный генерал и начальник штаба русской армии на Юго-Западном фронте. Руководил самыми крупными операциями, возглавив русскую армию.

Козьма Крючков – первый, кто получил в Первой мировой войне Георгиевский крест. Он служил в Донском казачьем полку и с другими боевыми товарищами однажды встретил разъезд немецких кавалеристов. Из 22 врагов он лично убил десятерых, среди которых был и офицер. Сам при этом он получил 16 ран. Его имя не так известно, потому что в 1919 году Крючков отдал свою жизнь в боях с большевиками, выступая в рядах Белой армии.

Георгиевский крест также получили Василий Чапаев, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Родион Малиновский.

А.И. Деникин (1872 – 1947). Военачальник и генерал Первой мировой. Был коман-диром «железной бригады», которая не раз отличалась в боях.

П.Н. Нестеров (1887 – 1914). Русский летчик, который придумал воздушную петлю, названную в его честь. Он погиб в 1914 году, в бою, протаранив вражеский аэроплан.

Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года, когда Германия подписала капитуляцию. В Компьенском лесу на станции Реторд, что под Парижем, французский маршал Фош принял капитуляцию поверженной державы. В результате Германия:

— признала свое поражение в войне;

— обязалась вернуть Эльзас и Лотарингию, а также Саарский угольный бассейн Франции;

— отказывалась от всех своих колоний;

Кроме того, подписанная капитуляция требовала, чтобы:

— на левом берегу Рейна в течение 15 лет размещались войска Антанты;

— до мая 1921 года Германия должна была выплатить державам Антанты (кроме России) 20 млрд. марок;

марок;

— на протяжении 30 лет Германия была обязана выплачивать репарации, величину которых страны-победители могли менять на протяжении этих 30 лет;

— Германия не имела право сформировать армию, численностью выше 100 тысяч человек, при этом сама армия должна быть добровольной для граждан.

Все эти условия были для Германии настолько унизительными, что фактически лишили ее независимости, сделав в руках других держав послушной марионеткой.

Итоги Первой мировой войны

В Первой мировой войне участвовали 14 основных стран и в общей сложности 38 держав всего. Это значило, что за 4 года войны было задействовано 1 млрд. человек или 62% населения планеты. За все время войны мобилизовали 74 млн. человек, из которых 10 млн. погибли, а 20 млн. получили ранения. На политической карте Европы появились новые государства: Литва, Польша, Лат-вия, Финляндия, Эстония, Албания. Австро-Венгрия прекратила свое существование, разделившись на 3 независимых государства:

Австрию, Венгрию и Чехословакию.

Границы Франции, Италии, Греции и Румынии расширились. Проигравшими странами, которые потеряли земли, стали Германия, Австро-Венгрия, Россия, Болгария и Турция. За время войны прекратили свое существование 4 империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.

…………

Поселение

…..

О странностях политики: вступление Италии в Первую мировую войну — Андрей Петров

Андрей Петров,

27 апреля 2018, 10:51 — REGNUM Согласно Лондонскому пакту, после победоносного окончания войны Италия должна была получить значительную часть австро-венгерских земель, а также некоторые германские колонии в Азии и Африке. Во исполнение договора 3 мая того же года Италия объявила о выходе из Тройственного союза, а 23 мая объявила войну Австро-Венгрии, и на следующий день начала наступление в долине реки Изонцо. 24 мая были разорваны дипломатические отношения с Германией, но война Германии была объявлена только 28 августа 1916 года.

В горах

Италия была членом Тройственного союза — союзницей Германии и Австро-Венгрии. Как же так получилось, что вчерашние союзники стали врагами? Чтобы понять, надо вернуться ещё примерно на полвека назад.

Страны Тройственного союза

Nydas

Ещё в середине XIX века на месте теперешней Италии находилось несколько государств, наиболее независимым из которых было Сардинское королевство, включающее в себя Пьемонт.

Северную часть Аппенинского полуострова занимали Папская область и три карликовых герцогства — Тоскана, Парма и Модена. Южная часть полуострова и остров Сицилия принадлежали Неаполитанскому королевству (или Королевству обеих Сицилий). В этих землях при поддержке империи Габсбургов были установлены абсолютистские режимы. Ещё две области, Венецианская и Ломбардия, были просто оккупированы Австрийской империей.

Раздробленность, феодальные порядки и чужеземный диктат мешали развитию экономики, тормозили зарождение индустрии, которое уже началось в других странах Европы. Ещё во время наполеоновских войн, в начале XIX века были образованы тайные общества «карбонариев», начавшие борьбу за объединение страны. Уже к середине века идея единства родины прочно укоренилась в умах большинства итальянцев. Хотя о тогдашних «итальянцах» можно говорить с некоторой долей условности, — единая нация ещё не сложилась.

Ещё во время наполеоновских войн, в начале XIX века были образованы тайные общества «карбонариев», начавшие борьбу за объединение страны. Уже к середине века идея единства родины прочно укоренилась в умах большинства итальянцев. Хотя о тогдашних «итальянцах» можно говорить с некоторой долей условности, — единая нация ещё не сложилась.

Процесс создания единой итальянской нации, проводимый идеологами освободительной борьбы, пугал австрийских завоевателей больше, чем опасность территориальных потерь. Ведь Австрийская империя была многонациональной, идеи национализма и национального государства были для неё смертельно опасны. Как выяснилось позже, боялись не зря.

Тройственный союз. Французская карикатура

Борьба за объединение страны была долгой и тяжёлой. После двух кровопролитных войн с Австрией и её местными пособниками страна была объединена. Собравшийся в Турине общеитальянский парламент 17 марта 1861 года провозгласил создание Итальянского королевства во главе с королём Пьемонта Виктором Эммануилом II. Законодательство Пьемонта было распространено на всю Италию. Но до окончательной победы было ещё долгих 10 лет борьбы, ещё одна война с Австрией, и, наконец, 2 июля 1871 года — торжественный въезд короля в Рим.

Законодательство Пьемонта было распространено на всю Италию. Но до окончательной победы было ещё долгих 10 лет борьбы, ещё одна война с Австрией, и, наконец, 2 июля 1871 года — торжественный въезд короля в Рим.

Италия отстояла свою независимость в войне с Австрийской империей, но это была не та победа, при которой одна сторона полностью разбита, и победитель диктует условия. Сухопутная граница Италии, в частности с Австрией, стала результатом некоторого компромисса. По ту сторону границы оказались земли, населённые людьми, говорящими на диалектах итальянского языка и считающими себя итальянцами. Это Южный Тироль, район Триеста, часть Истрии. Кроме того, новоиспечённое большое европейское государство вполне в духе того времени претендовало на некоторые австрийские земли, населённые славянами.

Казалось бы, Италия и Австрийская империя не могут быть союзниками. Но всё не так просто.

Германия и Италия объединились поздно и опоздали к колониальному разделу мира. Главные их конкуренты в этом вопросе — Франция и Англия — уже обладали огромными заморскими владениями. Несмотря на содействие Франции в деле объединения Италии, в Риме не забыли эпоху наполеоновских войн и спорные территории на французской границе.

Несмотря на содействие Франции в деле объединения Италии, в Риме не забыли эпоху наполеоновских войн и спорные территории на французской границе.

В 1879 году был заключен австро-германский военный договор. Якобы для защиты от России. Но Россия на них нападать не собиралась, и это было всем хорошо известно. Реальной целью была совместная борьба за колониальный раздел мира. В первую очередь — против тех же Англии и Франции. В 1882 году к договору в секретном порядке присоединилась Италия, и образовался Тройственный союз. Он продлевался каждые три года. При отсутствии предложений по внесению изменений в договор — автоматически. Стороны обязались оказывать друг другу всяческую поддержку и не входить ни в какие военные союзы, направленные против партнёров по соглашению. Италия вступила в Тройственный союз с оговоркой, что не будет вступать в войну на стороне своих союзников в случае нападения на них Великобритании. По-видимому, здесь сыграло роль географическое положение Италии, — слишком большая уязвимость узкого полуострова в случае конфликта с владычицей морей.

В 1889 году Россия и Франция заключили оборонительный договор, недвусмысленно направленный против Тройственного союза, а в 1893 году был создан военно-политический союз Франции и России. Хотя Россия была враждебна Франции за Крымскую войну, но она не хотела получить двух врагов на западной границе. Германия же была явно враждебна и не скрывала планов отторжения от России польских и некоторых других земель. Франции же для реванша за поражение во франко-прусской войне нужна была помощь России. Вернуть Эльзас и Лотарингию — был её идефикс.

Но Франция считала союз с Россией недостаточным для войны против Германии и её союзников и искала помощи Великобритании. Это было непросто, поскольку в это время Англия и Франция конфликтовали за Египет и другие колонии в Африке. Временами чуть-чуть не доходило до войны. Но в итоге в Лондоне возобладал традиционный политический подход — недопущение чрезмерного усиления какой-то одной европейской державы. Такой державой, собирающейся бросить вызов Альбиону, была, несомненно, Германия.

Итальянский нейтралитет. Карикатура

После того, как в 1904 к русско-французскому военному союзу присоединилась Великобритания, появилось название «Антанта», что в переводе с французского означает «согласие». Для пущего, как сказали бы сейчас, PR-эффекта союз часто называли l’Entente cordiale («сердечное согласие»). Окончательно союз сложился после подписания в 1907 году русско-английского военного соглашения.

С конца XIX века Франция старалась оторвать Италию от Тройственного союза. Дело не в военной силе Италии — итальянская армия считалась слабой. Просто Франция хорошо понимала сложность войны против Германии и не хотела отвлекать часть сил с германского фронта на Италию. Для давления на Италию Франция применила широкий арсенал средств. Таможенная война ослабляла итальянских товаропроизводителей, богатые французские банки отказывали итальянскому правительству в займах и проводили враждебные действия на финансовом рынке — обесценивали итальянские ценные бумаги. Вместе с позорным поражением Италии в Абиссинской войне 1895—1896 годов французские действия возымели эффект. Италии пришлось пойти на переговоры с Францией. Страны разделили сферы влияния в Тунисе. Италия отказалась от своих претензий в Марокко, — взамен получила свободу рук в Триполитании и французские кредиты. В 1898 году экономический договор с Францией завершил таможенную войну. В итоге в 1902 году (несмотря на продление в этом году Тройственного союза) было заключено соглашение о нейтралитете Италии в случаях ведения Францией оборонительной войны или вынужденного вступления Франции в войну для помощи своим союзникам. Так в союзнических обязательствах Италии в рамках Тройственного союза появилась ещё одна оговорка.

Вместе с позорным поражением Италии в Абиссинской войне 1895—1896 годов французские действия возымели эффект. Италии пришлось пойти на переговоры с Францией. Страны разделили сферы влияния в Тунисе. Италия отказалась от своих претензий в Марокко, — взамен получила свободу рук в Триполитании и французские кредиты. В 1898 году экономический договор с Францией завершил таможенную войну. В итоге в 1902 году (несмотря на продление в этом году Тройственного союза) было заключено соглашение о нейтралитете Италии в случаях ведения Францией оборонительной войны или вынужденного вступления Франции в войну для помощи своим союзникам. Так в союзнических обязательствах Италии в рамках Тройственного союза появилась ещё одна оговорка.

Монархи Тройственного союза

Xerse

В 1908—1909 годах, когда при аннексии Боснии и Герцеговины Австрией интересы Италии на Балканах были проигнорированы, наметился союз с Россией по балканскому вопросу. Италия обязалась поддерживать Россию в вопросе о проливах, а Россия — поддерживать Италию в Триполитании и Киренаике. Союз Италии с центральными державами дал ещё одну трещину.

Союз Италии с центральными державами дал ещё одну трещину.

И вот после выстрелов в Сараево война, которую позже назовут Первой мировой, началась. Уже 3 августа правительство Италии выступило с меморандумом о нейтралитете, объясняя это тем, что союзники Италии сами начали войну, а не подверглись нападению. В действительности Италия поняла, что, вступая в Тройственный союз, она, образно выражаясь, поставила не на ту лошадь. Сразу же итальянцы начали тайные переговоры с державами Антанты о вступлении в войну на их стороне. При этом условия были очень нескромными. Помимо собственно спорных территорий, Италия хотела получить чуть ли не всё адриатическое побережье Балкан, колонии в Северной Африке, и даже, по возможности, часть Турции. Англия и Франция, по-видимому решили, что сейчас можно пообещать, — а там видно будет. Россия поначалу сопротивлялась, но союзники её уломали.

В те времена рассказывали такой анекдот. Кайзер Вильгельм II вызвал к себе начальника германского генштаба Мольтке и спросил: «Мне не даёт покоя вопрос — на чьей стороне выступит Италия?» На что Мольтке ответил: «Меня этот вопрос не волнует. Если они выступят против нас, мне понадобится десять дивизий, чтобы их разбить. Если они выступят на нашей стороне, мне понадобится десять дивизий, чтобы их поддержать». Как говорится, в каждой шутке есть доля истины. Слабый союзник — это обуза.

Если они выступят против нас, мне понадобится десять дивизий, чтобы их разбить. Если они выступят на нашей стороне, мне понадобится десять дивизий, чтобы их поддержать». Как говорится, в каждой шутке есть доля истины. Слабый союзник — это обуза.

Боевые действия на австро-итальянском фронте были бестолковыми и однообразными, но от этого не менее кровопролитными. Бесконечные безуспешные наступления Италии в долине реки Изонцо, позиционная минная война в Доломитовых Альпах, прорыв австро-венгерских войск при Трентино в 1916 году, сокрушительное поражение при Капоретто в 1917-м, и, наконец, в 1918 году успешное контрнаступление против уже разложившейся армии «лоскутной империи». Немного более успешными были действия итальянцев на море. Они потопили два австрийских линкора и сильно затруднили действия немецких подлодок в Средиземном море.

Австрийские дредноуты

В русской армии шутили: «Для чего нужны итальянцы?» — «Чтобы австрийцам было кого побеждать». Шутки шутками, а потери были реальными. Порядка полумиллиона убитых с каждой стороны, сотни тысяч раненых.

Шутки шутками, а потери были реальными. Порядка полумиллиона убитых с каждой стороны, сотни тысяч раненых.

Чего же добилась Италия своим политическим пируэтом? Оказалась на стороне победителей — это уже немало. Но её неумеренные территориальные претензии удовлетворения не получили. Итоги войны были неожиданными для всех. Рухнули четыре империи, причём одна — воевавшая на стороне победителей. Образовалось большое количество новых, неслыханных прежде «независимых» государств. Мир стал другим, и правила в нём стали другими. На Парижской мирной конференции в 1919 году были заключены мирные договоры, согласно которым Италия получила только Южный Тироль, Истрию с городом Триест и часть Далмации. То есть территории, населённые этническими итальянцами.

Австро-германский союз | Европа [1879]

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica.

- #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Факты и сопутствующий контент

Агостино Депретис | премьер-министр Италии

- Дата рождения:

- 13 января 1813 г.

Италия

Италия

- Умер:

- 29 июля 1887 г. (74 года) Италия

- Роль в:

- Тройственный союз

См. все связанные материалы →

Агостино Депретис (род. 13 января 1813 г., Меццана-Корти, Королевство Италия — умер 29 июля 1887 г., Страделла, Италия), итальянский государственный деятель, левый деятель Рисорджименто, позже служивший трижды был премьер-министром Италии. Он обеспечил довольно стабильное правительство благодаря тактике trasformismo, , которая объединила членов разных партий в одном кабинете.

После окончания юридического факультета в Павии (1834 г.) он несколько лет управлял имением своей семьи. В 1848 году, в год революционных потрясений в Европе, он был избран депутатом в первый пьемонтский парламент и занимал эту должность до самой смерти. В качестве депутата он последовательно выступал против графа Кавура, премьер-министра королевства Пьемонт-Сардиния.

Викторина «Британника»

История: правда или вымысел?

Возможно, потому, что он предвидел его провал, Депретис не принимал непосредственного участия в восстании 1853 года в Милане, спланированном Джузеппе Мадзини, крайне левым националистом. После отставки Кавура в 1859 году Депретис некоторое время занимал пост губернатора Брешии в провинции Ломбардия, которую Пьемонт недавно аннексировал у Австрии.

После отставки Кавура в 1859 году Депретис некоторое время занимал пост губернатора Брешии в провинции Ломбардия, которую Пьемонт недавно аннексировал у Австрии.

Италия была политически объединена в 1861 г., и Депретис стал последовательно министром общественных работ (1862 г.), министром военно-морского флота (1866 г.) и министром финансов (1867 г.) в слабых национальных правительствах, последовавших за объединением. Будучи номинальным главой левых после смерти Урбано Раттацци в 1873 году, Депретис был приглашен на пост премьер-министра в марте 1876 года. В течение следующих 11 лет он был доминирующей силой в итальянской политике. Скандал в марте 1878 г. привел к свержению его правительства до того, как удалось провести его умеренно либеральные реформы. Вернувшись к власти в декабре 1878 года, он сформировал более консервативное правительство, просуществовавшее восемь месяцев.

В мае 1881 года Депретис организовал правительство, которое просуществовало до июля 1887 года, периода, известного отсутствием изменений. Крупнейшей реформой, проведенной его правительством, было расширение избирательного права с 2 до 7 процентов населения (1882 г.).

Крупнейшей реформой, проведенной его правительством, было расширение избирательного права с 2 до 7 процентов населения (1882 г.).

В 1882 году Депретис подписал Тройственный союз, объединивший Италию с Австро-Венгрией и Германией. Затем его уговорили колонизировать Африку. Когда 500 итальянских солдат были убиты эфиопами в битве при Догали в январе 1887 года, его правительство ушло в отставку. В апреле Депретис снова был избран премьер-министром, но через несколько месяцев умер.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Разнообразие и нестабильность партий и фракций в ранней итальянской национальной политике сделали строгое партийное управление почти невозможным. В ответ на эту проблему Депретис усовершенствовал искусство trasformismo («трансформизм»), с помощью которого, чтобы создать свою личную поддержку в парламенте, он игнорировал партийные ярлыки и брал министров как справа, так и слева.