Новая энциклопедия

Александр I в 1812 Александр I (1777-1825) – старший сын Павла I, российский император (1801-1825). Воспитывался под руководством Екатерины II и сторонника идей Просвещения швейцарца Ф. Лагарпа. Взошёл на престол в результате дворцового переворота и цареубийства 11 марта 1801 г. В манифесте 12 марта 1801 г. Aлександр объявил, что будет править «по законам и по сердцу… августейшей бабки нашей государыни императрицы Екатерины Великой».

Император восстановил ограниченные Павлом I права дворян; упразднил Тайную экспедицию Сената, вернул на службу больше 10 тысяч изгнанных отцом чиновников и офицеров. «Прекрасное начало» царствования открылось серией реформ: созданная при Екатерине система средних школ была дополнена университетами (в Дерпте, Вильно, Казани, Харькове, Санкт-Петербурге). В 1802-1811 гг. произошло преобразование коллегий в министерства. По заданию Александра М.М. Сперанский разработал план реформы государственного устройства России («Проект уложения государственных законов Российской империи»), в основу которого был положен принцип разделения властей и устройства всех их «на непременном законе».

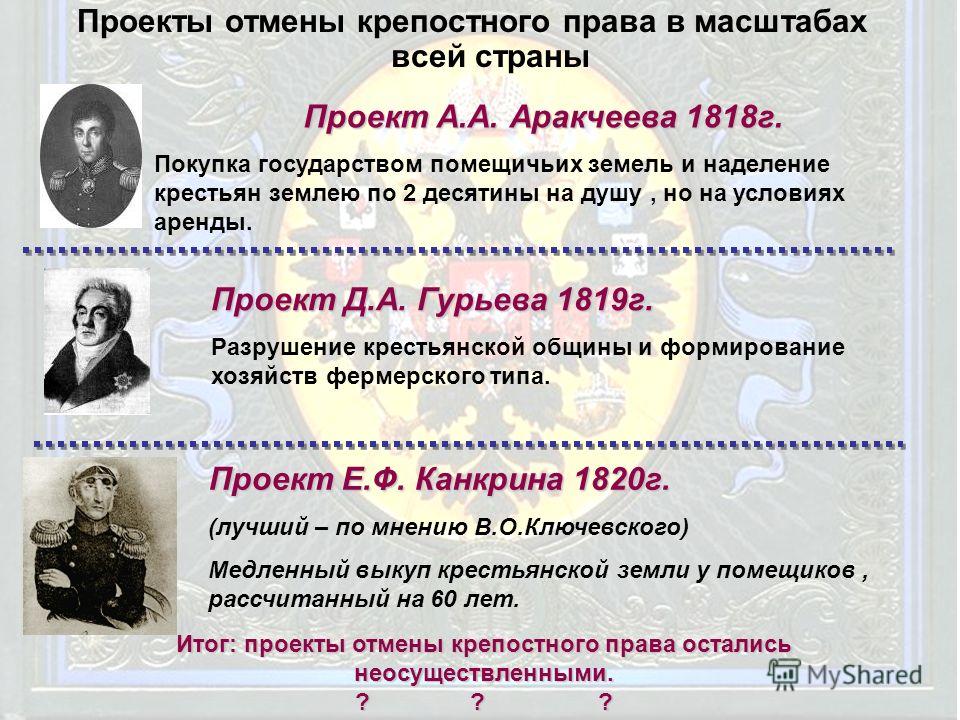

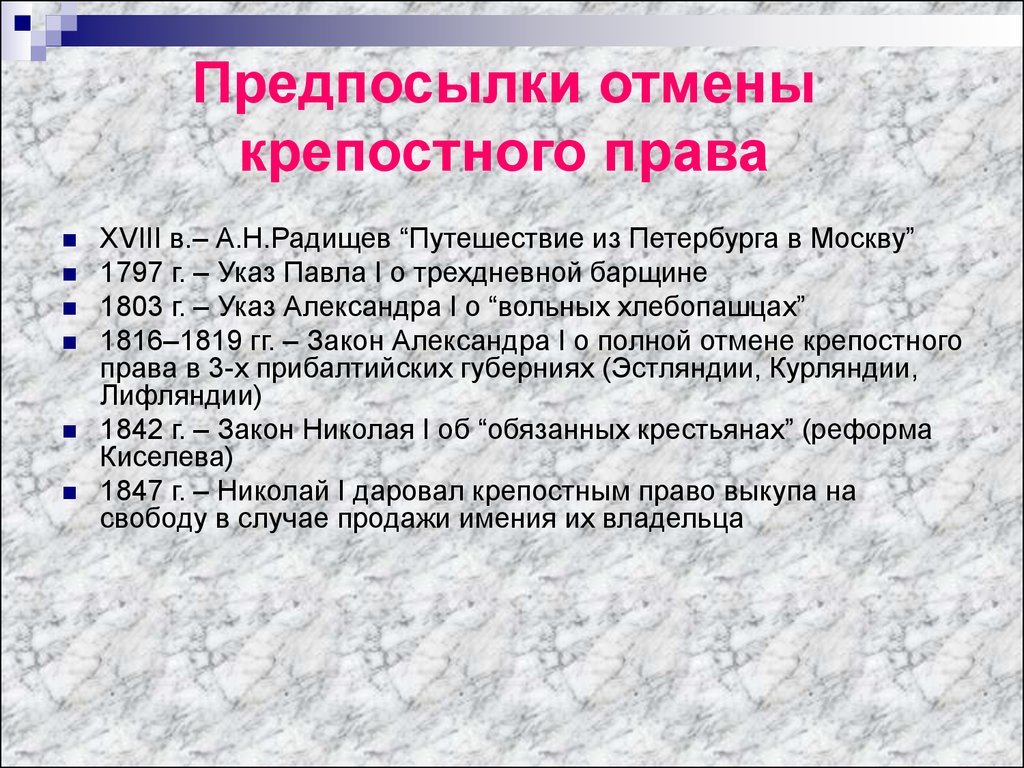

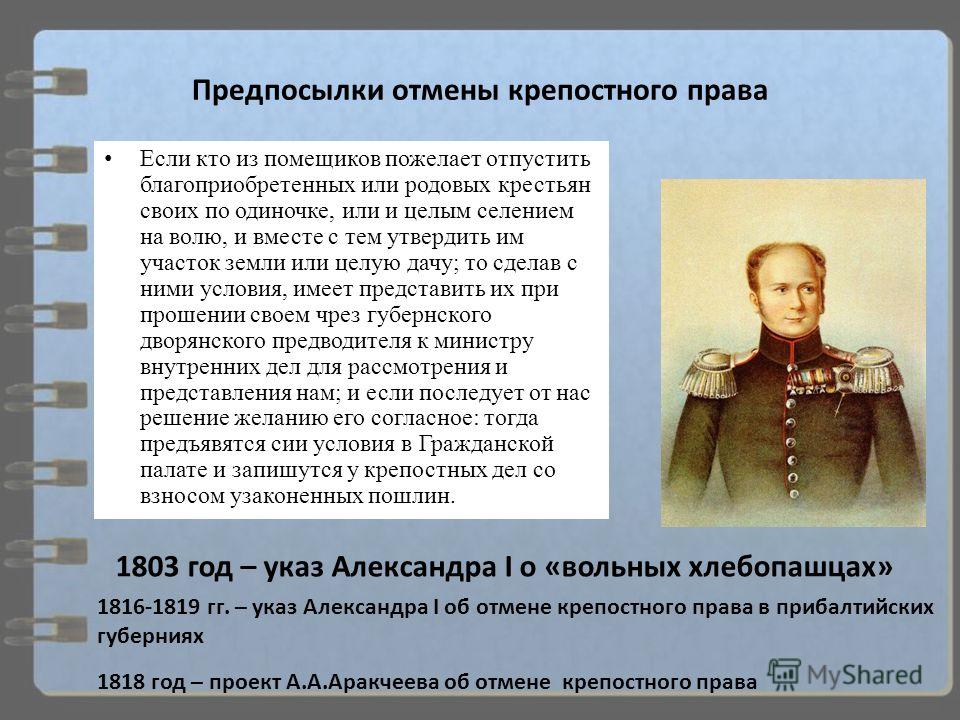

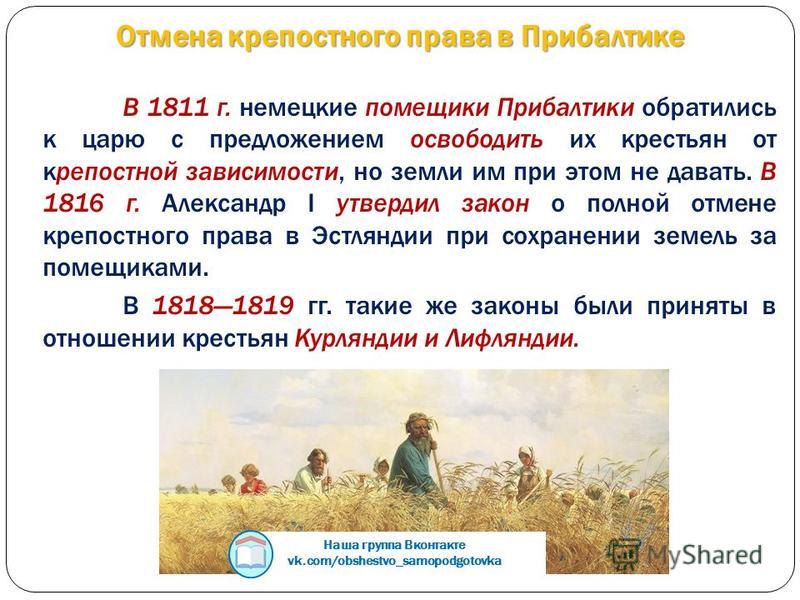

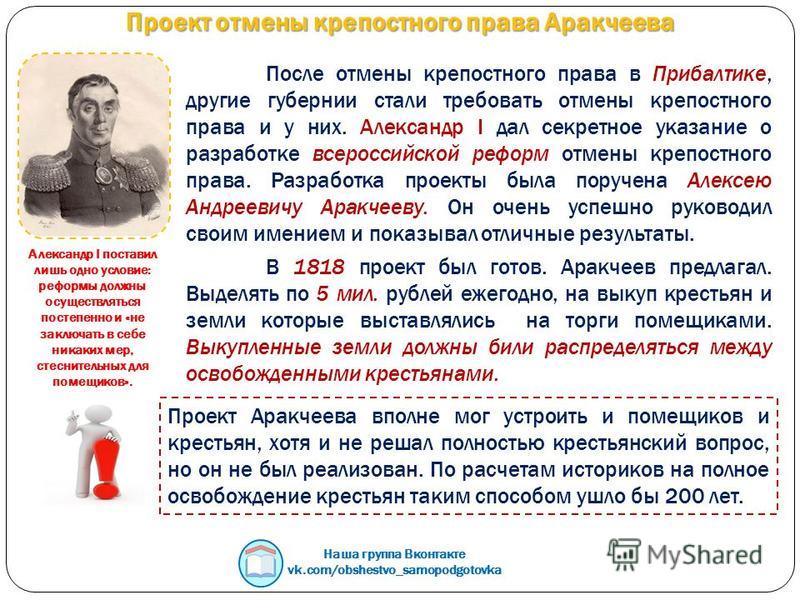

Царь сделал первые шаги на пути к отмене крепостного права. В 1803 г. указ о вольных хлебопашцах разрешал крепостным выкупаться с землей по договоренности с помещиком. Прекращены массовые раздачи казенных крестьян, запрещено продавать крепостных на ярмарках. В 1816-1819 гг. проводится отмена крепостного права в Прибалтике: освобождение крестьян без земли. По инициативе или с ведома царя разрабатывались проекты отмены крепостного права в России (сам Александр втайне подготовил такой указ еще в 1801 г.), причем участвовали в их составлении видные государственные деятели — П. Д. Киселёв, Н. С. Мордвинов, А. А. Аракчеев. В 1819 г. был создан Секретный комитет для разработки нового проекта крестьянской реформы.

В 1818 г. в глубокой тайне Александр I утвердил основы русской конституции — «Государственную уставную грамоту Российской империи». Она вводила двухпалатный Государственный сейм, свободу слова, печати, вероисповедания, равенство перед законом, неприкосновенность личности и частной собственности, при сохранении крепостного права. Законы должны были издаваться совместно императором и сеймом. Но ни сама «Уставная грамота», ни указы, облегчавшие жизнь крепостных, так и не были обнародованы. В 1821 г. возвращённый из ссылки Сперанский записал слова царя: «Разговор о недостатке способных и деловых людей не только у нас, но и везде. Отсюда заключение: не торопиться преобразованиями; но для тех, кои их желают, иметь вид, что ими занимаются».

Она вводила двухпалатный Государственный сейм, свободу слова, печати, вероисповедания, равенство перед законом, неприкосновенность личности и частной собственности, при сохранении крепостного права. Законы должны были издаваться совместно императором и сеймом. Но ни сама «Уставная грамота», ни указы, облегчавшие жизнь крепостных, так и не были обнародованы. В 1821 г. возвращённый из ссылки Сперанский записал слова царя: «Разговор о недостатке способных и деловых людей не только у нас, но и везде. Отсюда заключение: не торопиться преобразованиями; но для тех, кои их желают, иметь вид, что ими занимаются».

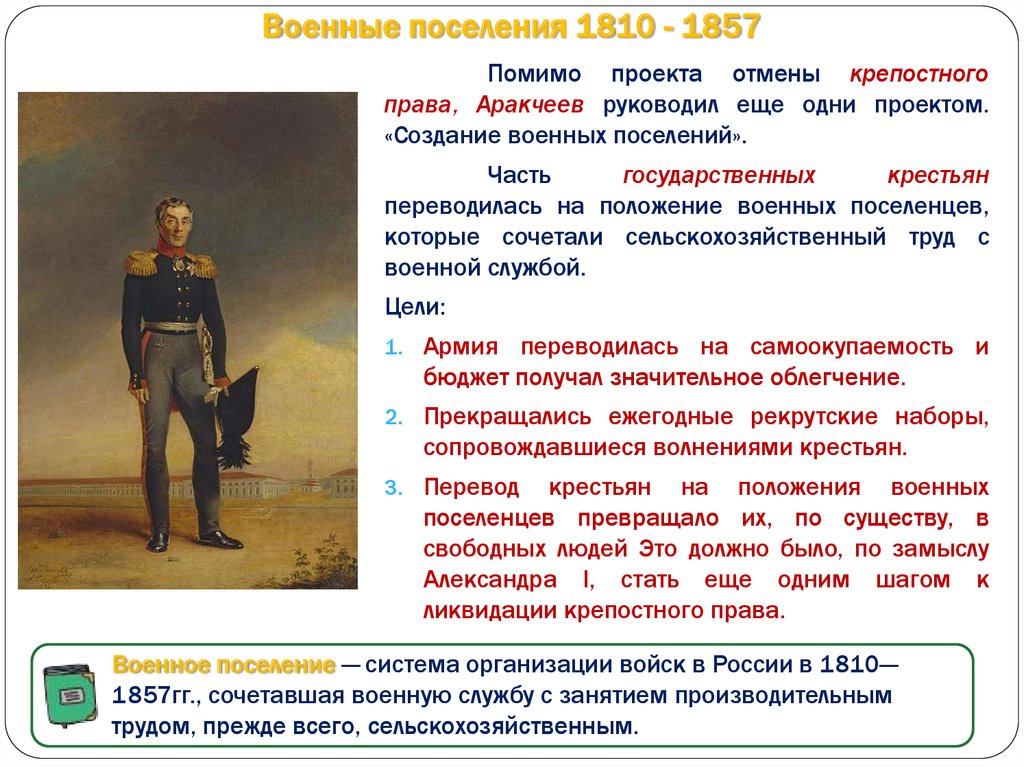

С 1816 г. в стране насаждались военные поселения, в которые были переведены 150 тысяч солдат и почти 400 тысяч государственных крестьян — чтобы армия сама себя кормила и воспроизводила (дети женатых солдат и военных поселян зачислялись в службу). Создание Министерства духовных дел и народного просвещения привело к изгнанию из Казанского и Петербургского университетов передовых профессоров и введению суровой дисциплины для предохранения студентов от «всеразрушающего духа вольнодумства». Царь в 1822 г. возобновил право помещиков ссылать крепостных в Сибирь без суда, отменённое им в начале царствования. На первое место в управлении империей выдвинулся генерал А.А. Аракчеев, заведовавший личной канцелярией Александра I. В его руках сосредоточились все важные государственные дела; министры были лишены права личного доклада царю и обращались к нему не иначе как через Аракчеева.

Царь в 1822 г. возобновил право помещиков ссылать крепостных в Сибирь без суда, отменённое им в начале царствования. На первое место в управлении империей выдвинулся генерал А.А. Аракчеев, заведовавший личной канцелярией Александра I. В его руках сосредоточились все важные государственные дела; министры были лишены права личного доклада царю и обращались к нему не иначе как через Аракчеева.

При Александре I в состав России вошли Восточная Грузия (1801), Северный Азербайджан в результате Русско-иранской войныы 1804–1813 гг., Бессарабия в итоге Русско-турецкой войны 1806–1812 гг., Финляндия в результате Русско-шведской войны 1808–1809 гг. Наиболее тяжёлым испытанием стала борьба с наполеоновской Францией в войнах 1805, 1806–1807, 1812–1814 гг.). Кампания 1807 г. закончилась невыгодным для России Тильзитским миром, но победа в Отечественной войне 1812 г. и Заграничные походы 1813-1814 гг. завершилась победой русского оружия и привела к освобождению европейских народов от власти Наполеона. По инициативе Александра был образован «Священный союз» трёх монархий (России, Австрии и Пруссии) с целью реставрации феодальных порядков в Европе. К России было присоединено Царство Польское (1815).

По инициативе Александра был образован «Священный союз» трёх монархий (России, Австрии и Пруссии) с целью реставрации феодальных порядков в Европе. К России было присоединено Царство Польское (1815).

От брака с принцессой Луизой Баденской (Елизаветой Алексеевной) Александр имел только двух умерших в детстве дочерей. В 1823 г. хранившимся в тайне манифестом он передал престол младшему брату Николаю I. Неожиданная смерть императора в Таганроге породила легенду, будто он отказался от власти и жил в Сибири под именем старца Федора Кузьмича.

Источники и литература

История царствования императора Александра I и России в его времяИмператор Александр I. Опыт исторического исследования

Император Александр Первый. Его жизнь и царствование

Император Александр Первый. Политика — Дипломатия

Письма Императора Александра I-го и других особ царственного дома к Ф.

Ц. Лагарпу

Ц. Лагарпу«Почему Александр I решил отменить крепостное право именно в Прибалтике? » — Яндекс Кью

Непосредственным поводом для проведения реформы стало восстание крестьян в имении Каугуры Лифляндской губернии в районе города Валмиера (Вольмар), подавленное войсками в сентябре 1802 года. В то время Латвии, Литвы и Эстонии на прибалтийских землях не существовало. Располагались там Курляндская, Эстляндская и Лифляндская губернии. Эстляндия и Лифляндия были захвачены войсками Петра I в ходе Северной войны, а Курляндию России удалось получить в 1795 г., после очередного раздела Польши.

После получения известий о стихийных крестьянских выступлениях в лифляндской глубинке ближнее окружение императора Александра I разработало законопроект о крестьянах Прибалтийского края. Он вступил в силу в 1804 году.

Впервые в истории были составлены списки конкретных повинностей для помещичьих крестьян (вакенбухи).

Для подготовки проекта реформы в Санкт-Петербурге был учреждён Лифляндский комитет (весна 1803 года). В его состав входили В.П. Кочубей, П.А. Строганов, О.П. Козодавлев и два представителя лифляндского дворянства (Г. Будденброк и Р. Анреп). Комитет подготовил «Положение о лифляндских крестьянах», утверждённое имп. Александром I 20.2(3.3).1804 года.

В его состав входили В.П. Кочубей, П.А. Строганов, О.П. Козодавлев и два представителя лифляндского дворянства (Г. Будденброк и Р. Анреп). Комитет подготовил «Положение о лифляндских крестьянах», утверждённое имп. Александром I 20.2(3.3).1804 года.

Латышские крестьяне — хозяева дворов получили ранее невиданное право на наследственное владение земельными участками. Безземельные крестьяне-батраки и дворовые люди могли официально претендовать на минимум обязательного вознаграждения, который был установлен впервые. Эти меры, принятые русским царем, смягчили условия существования латышских крестьян.

Вскоре сами немецкие дворяне, на которых распространялись прогрессивные веяния, скооперировались с российской администрацией и совместно разработали проект об упразднении крепостного права. Закон вступил в силу в Эстляндии в 1816 году, в Курляндии — в 1817 году, в Лифляндии — в 1819 году. По нему крестьяне объявлялись прикреплёнными к земле, а не к личности помещика, их запрещалось продавать и покупать без земли. Крестьяне делились на хлебопашцев (дворохозяева и безземельные) и дворовых. Дворохозяева освобождались от рекрутской повинности, телесным наказаниям их можно было подвергнуть только по суду. Они получили право передавать свои усадьбы по наследству, помещикам запрещалось сгонять их с земли, переводить в другие имения, превращать в дворовых. Свой земельный надел дворохозяин мог потерять только при неисполнении своих обязанностей перед помещиком и только по суду. Волостной суд состоял из трёх представителей — один был назначен помещиком и представлял его волю, второй являлся делегатом категории крестьян-дворохозяев, а третий представитель отражал интересы крестьян-батраков. Однако ситуация складывалась так, что вся деятельность волостного суда находилась под контролем помещика. Одной из ключевых функций этого судебного органа был надзор за своевременным исполнением крестьянами своих барщинных повинностей, а также регламентация сбора подати и контроль за её своевременной уплатой.

Крестьяне делились на хлебопашцев (дворохозяева и безземельные) и дворовых. Дворохозяева освобождались от рекрутской повинности, телесным наказаниям их можно было подвергнуть только по суду. Они получили право передавать свои усадьбы по наследству, помещикам запрещалось сгонять их с земли, переводить в другие имения, превращать в дворовых. Свой земельный надел дворохозяин мог потерять только при неисполнении своих обязанностей перед помещиком и только по суду. Волостной суд состоял из трёх представителей — один был назначен помещиком и представлял его волю, второй являлся делегатом категории крестьян-дворохозяев, а третий представитель отражал интересы крестьян-батраков. Однако ситуация складывалась так, что вся деятельность волостного суда находилась под контролем помещика. Одной из ключевых функций этого судебного органа был надзор за своевременным исполнением крестьянами своих барщинных повинностей, а также регламентация сбора подати и контроль за её своевременной уплатой.

История не терпит сослагательного наклонения и не вычеркнет деяния Класа Окесона Тотта, который в 1668 году разработал полицейские правила для Ливонии и бесправных латышских крестьян. Один из главных пунктов нового кодекса гласил, что крестьянин, который к настоящему моменту пользуется помещичьей землей, закрепощается и переходит в собственность помещика. Латышского крестьянина могли избить палками и плетьми, посадить под замок, лишить имущества, разлучить с детьми, женить по собственному усмотрению. Это было действительно страшное время. Впрочем, некоторые латышские крестьяне, как мы помним, могли быть владельцами своих участков с 1804 года. Так ликвидировали полное личное бесправие большинства латышей и эстонцев, условия которого были разработаны два-три века назад «просвещенными гуманистами» Давидом Хильхеном и Класом Окесоном Тоттом. Еще раз отметим, что крестьянская реформа в Прибалтике была подготовлена и принята при русском императоре и при активном участии русских чиновников.

Русским же крестьянам, пусть даже и находившимся в менее тяжелых условиях личной зависимости от помещиков, пришлось ждать освобождения еще полвека. Напомним, что реформа крепостного права во всей остальной России (и в Латгалии, входившей в состав Витебской губернии) состоялась только в 1861 году, да и то она не была окончательно продумана. Вот и смотрите, кто в истории отношений России с Прибалтикой был «оккупантом».

В 1809 году изданы «Дополнительные статьи», по которым помещики получили право самим определять доходность крестьянских наделов,

заменять оброк барщиной при 12-часовой продолжительности барщинного дня. На Эстляндскую губернию «Положение о лифляндских крестьянах» было распространено в 1804 году и дополнено «Положением о крестьянских судах Эстляндии» в 1805 году. Описи доходности крестьянских наделов, виды и нормы повинностей составлялись по договорённости между помещиком и крестьянами. Однако крестьяне могли потребовать проведения обмера и оценки земли. В 1811 году дворяне Эстляндской губернии представили императору Александру I проект отмены крепостного права. Последующая разработка проекта была приостановлена Отечественной войной 1812 года и заграничными походами российской армии 1813-1814 годов. 23.5(4.6).1816 года императором Александром I утверждён ряд документов («Учреждение для эстляндских крестьян», «Положение об эстляндских крестьянах» и др.), по которым крестьяне получали личную свободу, но без земли (она оставалась собственностью помещиков). Лично свободный крестьянин (освобождение происходило в течение установленного 14-летнего срока) становился арендатором земли у помещика. По закону крестьяне могли при согласии помещика выкупить свой прежний надел. Также они получили право заключать сделки (в том числе приобретать движимое и недвижимое, за исключением имений, имущество).

Однако крестьяне могли потребовать проведения обмера и оценки земли. В 1811 году дворяне Эстляндской губернии представили императору Александру I проект отмены крепостного права. Последующая разработка проекта была приостановлена Отечественной войной 1812 года и заграничными походами российской армии 1813-1814 годов. 23.5(4.6).1816 года императором Александром I утверждён ряд документов («Учреждение для эстляндских крестьян», «Положение об эстляндских крестьянах» и др.), по которым крестьяне получали личную свободу, но без земли (она оставалась собственностью помещиков). Лично свободный крестьянин (освобождение происходило в течение установленного 14-летнего срока) становился арендатором земли у помещика. По закону крестьяне могли при согласии помещика выкупить свой прежний надел. Также они получили право заключать сделки (в том числе приобретать движимое и недвижимое, за исключением имений, имущество). Однако при этом перемена места жительства и получение паспорта зависели от помещика.

Однако при этом перемена места жительства и получение паспорта зависели от помещика.

В результате проведенной реформы в Остзейских губерниях крестьянин объявлялся лично свободным, но лишался прав на обрабатываемую им до освобождения землю.

Но при всех недостатках проведенной реформы стоит признать, что это была первая попытка самодержавия решить крестьянский вопрос, и в итоге крестьяне получили личную свободу без выкупа, став полноправными гражданами своей страны. Как отмечает историк С.В. Мироненко, отмена крепостного права в Остзейских губерниях Российской империи открыла новый этап в истории крестьянского вопроса, когда самодержавие открыто осудило крепостное право путем принятия законов, коренным образом менявших отношения между помещиком и крестьянином, пусть даже только в отдельно взятом регионе.

Однако фактически крестьяне после реформы находились в тяжелой экономической зависимости от помещиков, что для них, может быть, было даже большим игом, чем крепостное право.

Опыт проведения этих преобразований и их последствия, вероятно, стали примером для последующих реформаторов, и уже Александр II при подготовке реформы отмены крепостного права в России не решился на безземельное освобождение крестьян.

Царь Александр: Биография

Царь Александр: БиографияЦарь Александр:

биография из Британской энциклопедии

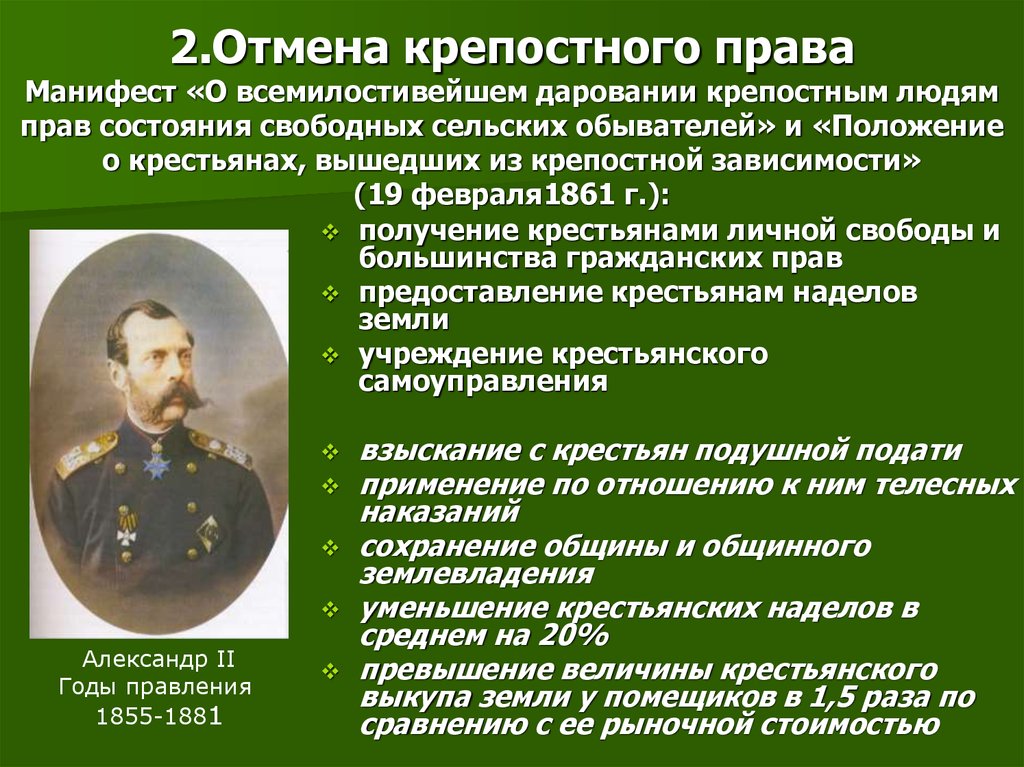

Александр II, русский полностью АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (род. 29 апреля [17 апреля по старому стилю], 1818 г., март д, Москва 13 [1 марта по ст. ст.] 1881, Санкт-Петербург, Россия), император российский (1855-81). Его либеральное образование и горе по поводу исхода Крымской войны, продемонстрировавшей отсталость России, вдохновили его на большую программу внутренних реформ, самой важной из которых было освобождение (1861 г.) крепостных. Период репрессий после 1866 года привел к возрождению революционного терроризма и к собственному убийству Александра.

Жизнь

Будущий Александр II был старшим сыном великого князя Николая Павловича (который в 1825 году стал императором Николаем I) и его жены Александры Федоровны (которая до замужества с великим князем и крещения в православной церкви, была принцесса Шарлотта Прусская). Юность и ранняя зрелость Александра были омрачены властной личностью его властного отца, от авторитарных принципов правления которого он так и не смог освободиться. Но в то же время по наущению матери ответственность за нравственное и интеллектуальное развитие мальчика была возложена на поэта Василия Жуковского, гуманитарного либерала и романтика. Александр, довольно ленивый мальчик среднего ума, сохранил на всю жизнь следы романтической чувствительности своего старого наставника. Напряженность, вызванная противоречивыми влияниями Николая I и Жуковского, наложила отпечаток на личность будущего императора. Александр II, как и его дядя Александр I до него (воспитанный швейцарским республиканским наставником, последователем Руссо), должен был превратиться в «либералистского» или, во всяком случае, гуманистического самодержца.

Александр вступил на престол в возрасте 36 лет, после смерти отца в феврале 1855 года, в разгар Крымской войны. Война выявила вопиющую отсталость России по сравнению с более передовыми странами, такими как Англия и Франция. Поражения России, наложившие печать окончательной дискредитации на деспотический режим Николая I, вызвали среди образованной элиты России общее стремление к решительным переменам. Именно под влиянием этого широко распространенного побуждения царь предпринял ряд реформ, направленных посредством «модернизации» на то, чтобы привести Россию в соответствие с более развитыми западными странами.

Одной из первых забот нового императора (когда весной 1856 года в Париже был заключен мир на условиях, которые русская общественность считала жесткими) было улучшение путей сообщения. В то время в России была только одна значимая железнодорожная линия, соединявшая две столицы, Санкт-Петербург и Москву. На момент вступления Александра на престол было менее 600 миль (965 километров) пути; когда он умер в 1881 году, в эксплуатации находилось около 14 000 миль (22 525 км) железных дорог.

Тот же эффект был достигнут другой мерой модернизации, отменой крепостного права. Перед лицом ожесточенного противодействия помещичьих интересов Александр II, преодолевая природную лень, принял активное личное участие в кропотливой законодательной работе, завершившейся 19 февраля 1861 Законом об освобождении. Росчерком пера самодержца десятки миллионов человеческих движимых вещей получили личную свободу. Путем затянувшейся выкупной операции они, кроме того, были наделены еще и скромными земельными наделами. Хотя по разным причинам реформа не достигла своей конечной цели — создания экономически жизнеспособного класса крестьян-собственников, ее психологическое воздействие было огромным.

Отмена крепостного права повлекла за собой коренную перестройку некоторых архаичных административных институтов России. Наиболее вопиющие злоупотребления старой судебной системой были устранены судебным статутом 1864 года. России впервые была дана судебная система, которая в важных отношениях выдерживала сравнение с судебной системой западных стран (фактически во многих частностях она последовал за Францией). Местное самоуправление, в свою очередь, было преобразовано статутом 1864 г., учреждая выборные местные собрания, известные как

Вскоре земских школ и сельских школ оказали мощную поддержку распространению сельской грамотности. Тем временем Дмитрий Милютин, просвещенный военный министр, проводил обширную серию реформ, затронувших почти все отрасли русской военной организации. Воспитательная роль военной службы подчеркивалась заметным улучшением военно-учебных заведений. Армейский устав 1874 г. впервые ввел воинскую повинность, сделав юношей всех сословий подлежащими военной службе.

Вскоре земских школ и сельских школ оказали мощную поддержку распространению сельской грамотности. Тем временем Дмитрий Милютин, просвещенный военный министр, проводил обширную серию реформ, затронувших почти все отрасли русской военной организации. Воспитательная роль военной службы подчеркивалась заметным улучшением военно-учебных заведений. Армейский устав 1874 г. впервые ввел воинскую повинность, сделав юношей всех сословий подлежащими военной службе. Лейтмотивом этих реформ и было много более мелких реформ, затрагивающих различные стороны русской жизни , была модернизация России, ее освобождение от феодализма и принятие западной культуры и технологий. Их целью и результатами были сокращение классовых привилегий, гуманитарный прогресс и экономическое развитие. Более того, Александр с момента своего воцарения установил политическую «оттепель». Были освобождены политзаключенные и разрешено вернуться сибирским ссыльным. Лично терпимый император устранил или смягчил тяжелые недостатки, давившие на религиозные меньшинства, особенно евреев и сектантов. Были сняты ограничения на выезд за границу. Были отменены варварские средневековые наказания. Суровость русского правления в Польше ослабла. И все же, несмотря на эти меры, было бы неправильно, как это иногда делают, называть Александра II либералом. На самом деле он был твердым сторонником самодержавных начал, искренне убежденный как в своем долге сохранить унаследованную им от Бога самодержавную власть, так и в неготовности России к конституционному или представительному правлению.

Были сняты ограничения на выезд за границу. Были отменены варварские средневековые наказания. Суровость русского правления в Польше ослабла. И все же, несмотря на эти меры, было бы неправильно, как это иногда делают, называть Александра II либералом. На самом деле он был твердым сторонником самодержавных начал, искренне убежденный как в своем долге сохранить унаследованную им от Бога самодержавную власть, так и в неготовности России к конституционному или представительному правлению.

Практический опыт только укрепил эти убеждения. Таким образом, ослабление русского владычества в Польше привело к патриотическим уличным демонстрациям, покушениям и, наконец, в 1863 г. к национальному восстанию, лишь с трудом подавленному и под угрозой интервенции Запада в интересах поляков. Еще более серьезным, с точки зрения царя, было распространение нигилистических доктрин среди русской молодежи, создание радикальных листовок, тайных обществ и зачатков революционного движения. Правительство после 1862 года все чаще реагировало репрессивными полицейскими мерами. Кульминация была достигнута весной 1866 года, когда Дмитрий Каракозов, молодой революционер, попытался убить императора. Александр, мужественно державший себя перед лицом большой опасности, спасся почти чудом. Однако эта попытка оставила свой след, завершив его обращение в консерватизм. В течение следующих восьми лет главным министром царя, «сохранявшим свое влияние хотя бы частично за счет запугивания своего господина реальными и мнимыми опасностями», был Петр Шувалов, начальник тайной полиции.

Кульминация была достигнута весной 1866 года, когда Дмитрий Каракозов, молодой революционер, попытался убить императора. Александр, мужественно державший себя перед лицом большой опасности, спасся почти чудом. Однако эта попытка оставила свой след, завершив его обращение в консерватизм. В течение следующих восьми лет главным министром царя, «сохранявшим свое влияние хотя бы частично за счет запугивания своего господина реальными и мнимыми опасностями», был Петр Шувалов, начальник тайной полиции.

Период реакции на покушение Каракозова совпал с переломным моментом в личной жизни Александра, началом его связи с княгиней Екатериной Долгорукой, молодой девушкой, к которой страстно привязался стареющий император. Дело, которое невозможно было скрыть, поглощало энергию царя, ослабляя его авторитет как в собственном семейном кругу (его жена, бывшая принцесса Мария Гессен-Дармштадтская, родила ему шестерых сыновей и двух дочерей), так и в Петербурге. Петербургское общество. Кроме того, его чувство вины сделало его уязвимым перед давлением панславянских националистов, которые использовали больную и фанатичную императрицу в качестве своего защитника, когда в 1876 году Сербия была вовлечена в войну с Османской империей. Хотя Александр решительно был мирным человеком, он неохотно стал защитником угнетенных славянских народов и в 1877 году наконец объявил войну Турции. После первоначальных неудач русское оружие в конце концов одержало победу, и в начале 1878 года авангард русских армий расположился лагерем на берегу Мраморного моря. Главной наградой за российскую победу, серьезно урезанную европейскими державами на Берлинском конгрессе, стала независимость Болгарии от Турции. Соответственно, эта страна до сих пор чествует Александра II среди своих «отцов-основателей» статуей в центре своей столицы Софии.

Хотя Александр решительно был мирным человеком, он неохотно стал защитником угнетенных славянских народов и в 1877 году наконец объявил войну Турции. После первоначальных неудач русское оружие в конце концов одержало победу, и в начале 1878 года авангард русских армий расположился лагерем на берегу Мраморного моря. Главной наградой за российскую победу, серьезно урезанную европейскими державами на Берлинском конгрессе, стала независимость Болгарии от Турции. Соответственно, эта страна до сих пор чествует Александра II среди своих «отцов-основателей» статуей в центре своей столицы Софии.

Сравнительная военная неудача 1877 года, усугубленная сравнительной дипломатической неудачей за столом переговоров, положила начало крупному кризису в Российском государстве. Начиная с 1879 г. возродился революционный терроризм, вскоре сосредоточившийся на личности самого царя. После безуспешных попыток застрелить его, сорвать его поезд и, наконец, взорвать Зимний дворец в самом Петербурге, Александр, проявивший в личной атаке непоколебимое мужество, основанное на фаталистической философии, доверил верховную власть временному диктатору. Министру внутренних дел графу Михаилу Лорис-Меликову было поручено уничтожить террористическую организацию (называвшую себя Народной Волей) и в то же время успокоить умеренное мнение, отчужденное репрессивной политикой, проводившейся с 1866 года. В то же время После смерти императрицы в 1880 году царь тайно женился на Екатерине Долгорукой (которая родила ему троих детей) и собирался объявить ее своей супругой. Чтобы сделать этот шаг приемлемым для российской общественности, он намеревался совместить это заявление со скромной уступкой конституционалистским устремлениям. Должны были быть две законодательные комиссии, включающие косвенно избранных представителей. Эта так называемая Конституция Лорис-Меликова, в случае ее реализации, могла бы стать зародышем конституционного развития в России. Но в тот день, когда после долгих колебаний царь наконец подписал прокламацию, объявляющую о его намерениях (1 марта 1881 г.), он был смертельно ранен бомбами в заговоре, спонсируемом Народной волей.

Министру внутренних дел графу Михаилу Лорис-Меликову было поручено уничтожить террористическую организацию (называвшую себя Народной Волей) и в то же время успокоить умеренное мнение, отчужденное репрессивной политикой, проводившейся с 1866 года. В то же время После смерти императрицы в 1880 году царь тайно женился на Екатерине Долгорукой (которая родила ему троих детей) и собирался объявить ее своей супругой. Чтобы сделать этот шаг приемлемым для российской общественности, он намеревался совместить это заявление со скромной уступкой конституционалистским устремлениям. Должны были быть две законодательные комиссии, включающие косвенно избранных представителей. Эта так называемая Конституция Лорис-Меликова, в случае ее реализации, могла бы стать зародышем конституционного развития в России. Но в тот день, когда после долгих колебаний царь наконец подписал прокламацию, объявляющую о его намерениях (1 марта 1881 г.), он был смертельно ранен бомбами в заговоре, спонсируемом Народной волей.

Можно сказать, что он был великой исторической фигурой, не будучи великим человеком, что то, что он делал, было важнее того, кем он был. Его Великие реформы действительно стоят в одном ряду с реформами Петра Великого и Ленина, но влияние его личности было намного меньше, чем их. Место царя в истории — существенное — почти полностью обусловлено его положением абсолютного правителя огромной империи на критической стадии ее развития.

Оценка.

Модернизация российских институтов хоть и была разрозненной, но масштабной. В царствование Александра Россия построила базу, необходимую для прихода к капитализму и индустриализации в конце века. В то же время российская экспансия, особенно в Азии, неуклонно набирала обороты. Продажа Аляски Соединенным Штатам в 1867 г. перевесила по своему значению приобретение Приморской провинции у Китая (1858 и 1860 гг.) и основание Владивостока как дальневосточной столицы России (1860 г.), окончательное покорение Кавказа (в 1860-е гг. ), и завоевание Средней Азии (Хива, Бухара, Туркестан) в 1870-е гг. Вклад царствования в развитие того, что было названо русским «хлопковым империализмом», был огромен. Здесь также правление Александра проложило путь для более поздних фаз русского империализма в Азии.

), и завоевание Средней Азии (Хива, Бухара, Туркестан) в 1870-е гг. Вклад царствования в развитие того, что было названо русским «хлопковым империализмом», был огромен. Здесь также правление Александра проложило путь для более поздних фаз русского империализма в Азии.

Значение Александра заключается главным образом в его усилиях по содействию выходу России из прошлого. В какой-то степени он был, конечно, представителем сил — интеллектуальных, экономических и политических — более сильных, чем он сам, да и любой отдельный человек. После Крымской войны модернизация России действительно стала императивом, если Россия хотела сохранить свое положение крупной европейской державы. Но даже в контексте более широкого движения роль Александра II, благодаря его положению самодержавного правителя, была очень важной. Великие реформы, как в том, что они сделали, так и в том, что им не удалось сделать, несут на себе отпечаток его личности. Однако, к сожалению, отдав большую власть влиятельному реакционному министру К. П. Победоносцев которого он назначил министром по церковным делам (прокурором Святейшего Синода) и поручил воспитание своего сына и наследника, будущего Александра III Александр II, возможно невольно, много сделал для того, чтобы сорвать его собственную реформаторскую политику и поставить Россию наконец на пути к революции.

П. Победоносцев которого он назначил министром по церковным делам (прокурором Святейшего Синода) и поручил воспитание своего сына и наследника, будущего Александра III Александр II, возможно невольно, много сделал для того, чтобы сорвать его собственную реформаторскую политику и поставить Россию наконец на пути к революции.

| Назад к заметкам и комментариям Института Уилметта, основной указатель Назад к ресурсам Ресурсная библиотека ученых бахаи ][ Священные Писания ][ Поиск Первоисточники ][ Вторичные источники ][ Ресурсы и др. Доска объявлений ][ Ссылки ][ Персональные страницы ][ Другие сайты, размещенные в библиотеке |

Почему Александр II освободил крепостных в 1861 году? — История GCSE

Выдержки из этого документа. ..

..

Почему Александр II освободил крепостных в 1861 году? Освобождение крепостных Александром II в 1861 г. было неизбежным результатом нарастающей волны либерализма в России, подкрепляемой сознанием несовместимости экономических нужд России с системой и движимым страхом, что без реформ само государство может быть разбитым революцией. Поражение России в Крымской войне также было важным фактором влияния, поскольку «Поражение в Крымской войне обнажило слабость России, поэтому были запущены хорошо продуманные реформы, которые позволили зародиться политике … Русские цари мало чему научились за столетие: в его конце они все еще претендовали на роль абсолютных правителей».[1][1] Александр II пришел к власти в 1855 году как преемник Николая I. Война 1854 года омрачила начало его царствования. Парижский мирный договор окончательно подвел итог войне 1856 года, когда Россия в конечном итоге потерпела поражение от Великобритании и Франции, в результате чего российское государство почувствовало себя слабым и уязвимым. Русские военные действия характеризовались храбростью солдат, но плохими боевыми действиями и некомпетентностью военного руководства «Крымская война с ее послужным списком некомпетентности и героизмом крепостной армии… …читать дальше.

Русские военные действия характеризовались храбростью солдат, но плохими боевыми действиями и некомпетентностью военного руководства «Крымская война с ее послужным списком некомпетентности и героизмом крепостной армии… …читать дальше.

После длительных поездок по России, часто останавливаясь в заброшенных деревушках, Александр знал, как обстоят дела у погрязших в нищете. Он был сочувствующим и мог сопереживать страдающим: «Сам мальчик боялся насилия и легко проникался жалостью при виде страданий». Но Александр по-прежнему был готов сделать все, чтобы успокоить массы, чтобы избежать революция. Другое популярное объяснение того, почему Александр освободил крепостных, заключалось в том, что он хотел модернизировать Россию. «Повышение производительности российской экономики было одним из основных мотивов для начала освобождения крепостных». [8] [8] После 1861 г. эмансипации, он провел много других реформ в военной, правовой системе, органах местного самоуправления, системе образования и в пути цензуры. Он ввел местные юридические органы, значительно ослабил цензуру, отменил телесные наказания, учредил новые учебные заведения и учредил районные собрания в 1864 году. Все эти дополнительные реформы поставили эмансипацию в кажущийся либеральным контекст. Однако реформы могли быть проведены и для того, чтобы попытаться революционизировать экономическую систему России. В России еще не было поездов, и она была доиндустриальной земледельческой страной. У Александра было много дел с другими странами, и поэтому он видел, как многие другие страны работали. …прочитайте больше.

Он ввел местные юридические органы, значительно ослабил цензуру, отменил телесные наказания, учредил новые учебные заведения и учредил районные собрания в 1864 году. Все эти дополнительные реформы поставили эмансипацию в кажущийся либеральным контекст. Однако реформы могли быть проведены и для того, чтобы попытаться революционизировать экономическую систему России. В России еще не было поездов, и она была доиндустриальной земледельческой страной. У Александра было много дел с другими странами, и поэтому он видел, как многие другие страны работали. …прочитайте больше.

Однако Александр хотел избежать каких-либо других радикальных изменений в стране, связанных с его самодержавным правлением или положением дворянства, — вещей, которые все были бы поставлены под угрозу при сохранении системы крепостного права, поскольку революция была бы неизбежна. Александр знал, что возможность революции вполне реальна и не за горами без реформаторских действий. Либерализм в России достиг своего пика во время правления Александра, когда правила цензуры были значительно сняты.