религиозно, субъективно и объективно идеалистическая философия, идеалистическая философия Гегеля, идеалистическое направление в философии

Фотограф Andrea Effulge

Под идеалистической философией понимаются все направления и концепции внутри этой науки, прослеживающие в себе идеализм как основу. Поэтому для того, чтобы разобраться в сути этих направлений и концепций в философии, следует познакомиться с самим понятием идеализм, а также его следствиями.

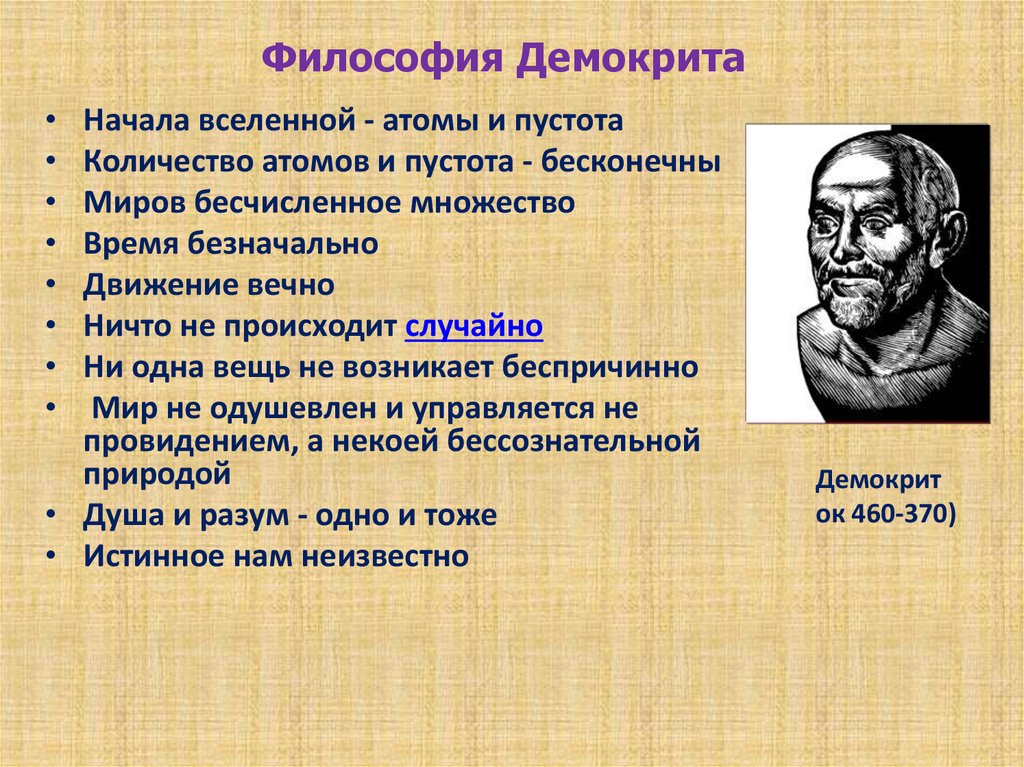

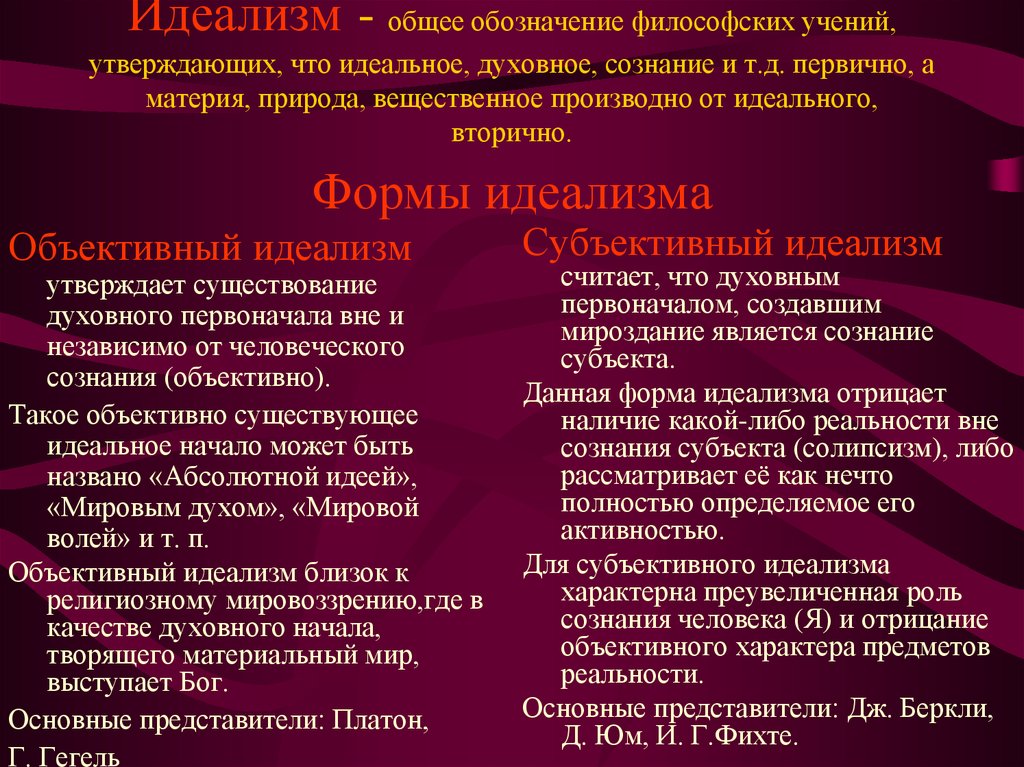

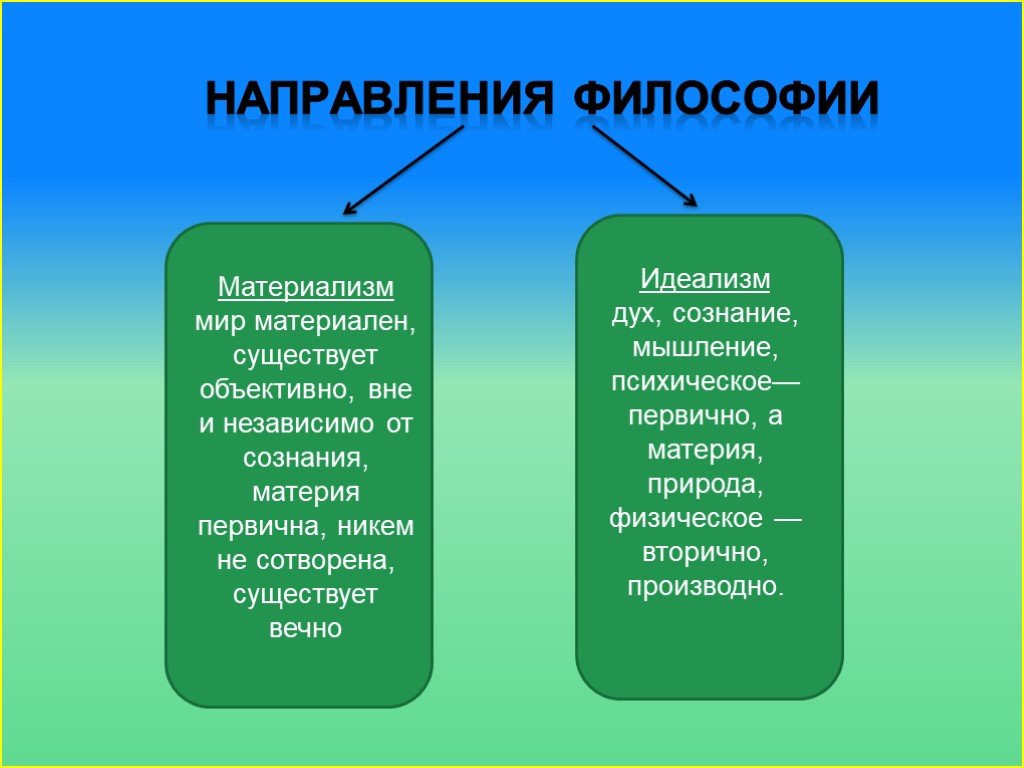

Идеализм (от греческого idea – идея) – фундаментальный принцип в науке, утверждающий первичность имматериального (идеального) перед материальным, если узко. А так же первичность бестелесного, бесчувственного, субъективного, оценочного и непространственного в любых явлениях и процессах над материальным, которому присущи объективность, телесность, чувственное ощущение без оценок и наличие пространства, если рассматривать понятие широко. То есть, в многом справедливо, что идеализм — это альтернатива материализму, а в космогонических (происхождения Вселенной) вопросах эти понятия зачастую рассматриваются как антагонисты. Таким образом, несложно понять, что идеалистическая философия полностью включает в себя все свойства идеализма.

Таким образом, несложно понять, что идеалистическая философия полностью включает в себя все свойства идеализма.

Важно понимать, что термин идеализм не нужно смешивать с понятием идеалист, так как последнее образовано от термина «идеал», которое в свою очередь не синоним понятия «идея».

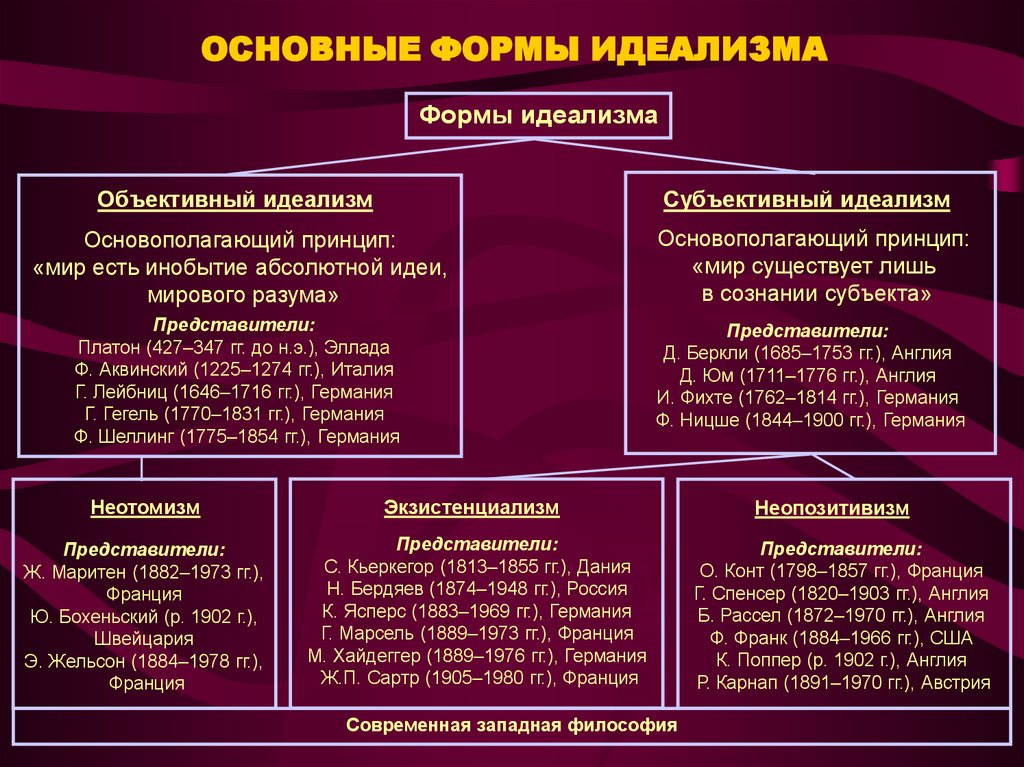

Сама идеалистическая философия делится на два направления, расходящихся в фундаментальном следствии, несмотря на согласие в остальных мнениях. Эти направления: объективный и субъективный идеализм, то есть субъективно и объективно идеалистическая философия. Первое, объективное направление, заявляет, что имматериальное, то есть идеальное, существует вне и независимо от какого-либо сознания, второе же, субъективное направление, утверждает, что только в каком-либо сознании может существовать идеальная реальность. Здесь важно понимать, что «идеальная» реальность это не синоним «совершенная», пониманием настоящего значения терминов и отличается научное восприятие от обывательского.

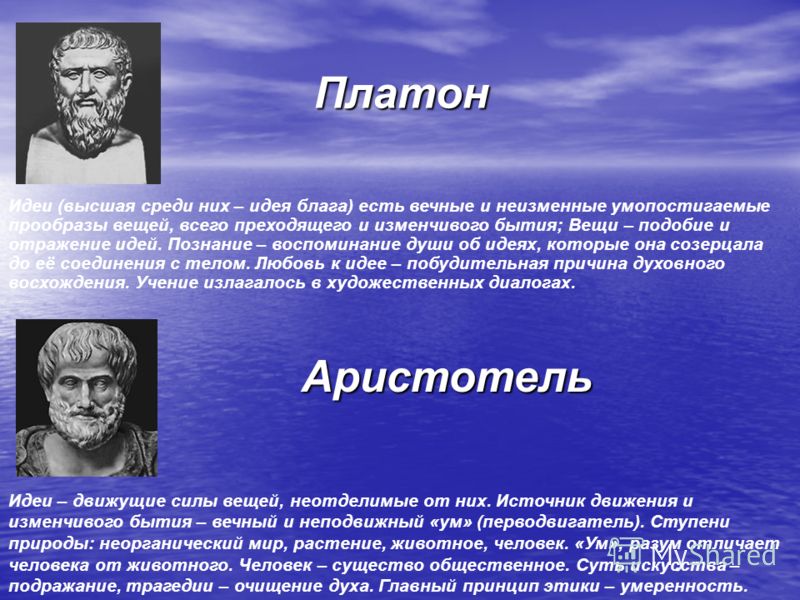

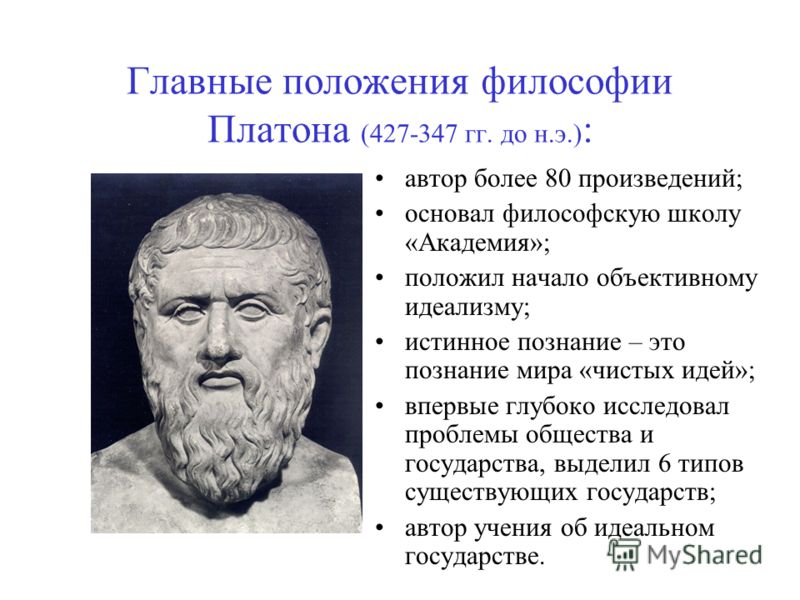

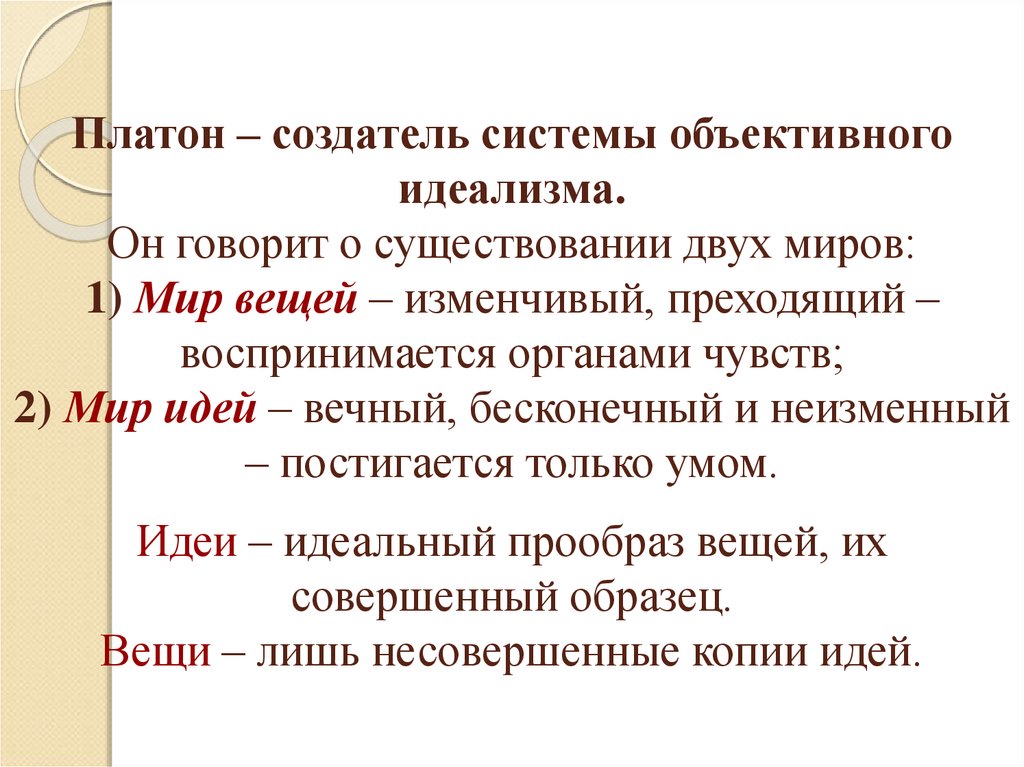

Одним из первых занимавшихся проблемами идеалистической философии, кто известен истории, был Платон. У этого мыслителя идеализм был представлен в дуалистической связке восприятия мира разумом. Первая часть, это восприятие и осознание истинной сути вещей – их идей, которые вечные и точные, а вторая часть, это ощущение вещей в их материальной форме, которая многогранна, обманчива и временна.

У этого мыслителя идеализм был представлен в дуалистической связке восприятия мира разумом. Первая часть, это восприятие и осознание истинной сути вещей – их идей, которые вечные и точные, а вторая часть, это ощущение вещей в их материальной форме, которая многогранна, обманчива и временна.

Мнение различных религиозных мыслителей – сторонников религиозно-идеалистической философии мы опустим, как заведомо антинаучное или вненаучное, где, например, идея понималась как вечный и точный образ любой вещи, явления или процесса, как истинная задумка в уме бога. К таким сторонникам идеалистического направления в философии относился и Джордж Беркли, который называл сторонников материализма в лучшем случае вульгарными атеистами, а в худшем даже сектантами атеизма.

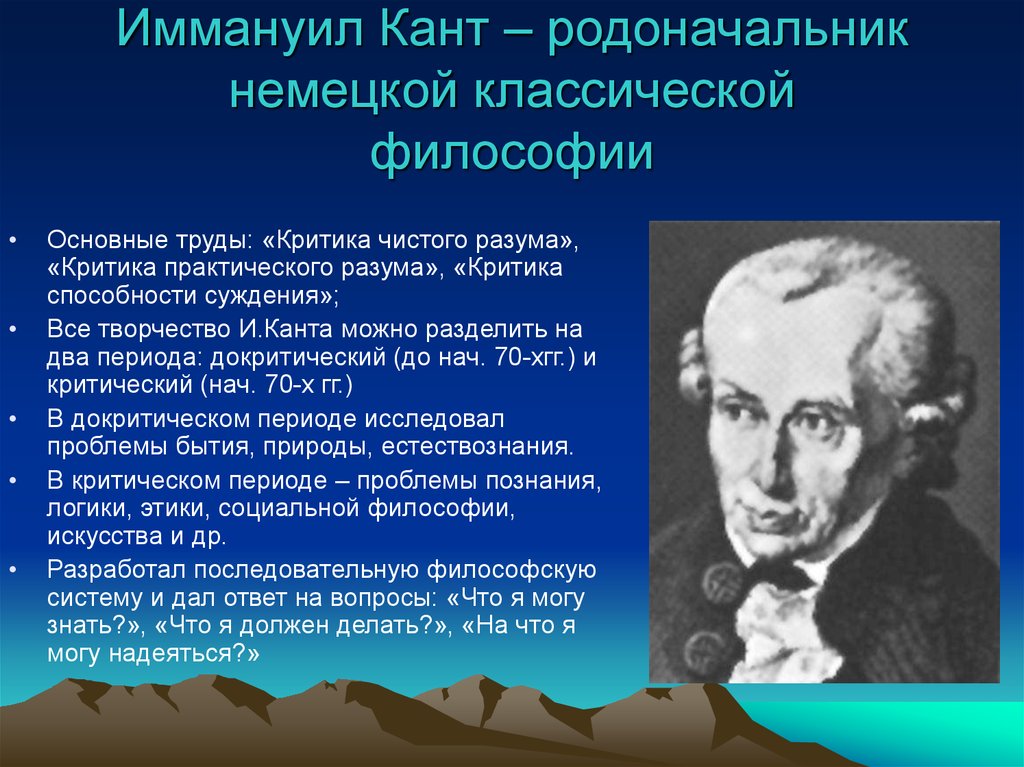

Новое слово в идеалистической философии, впрочем, как и в многих областях этой науки, сказал Иммануил Кант, который своим трансцендентным ограничил познание идеи и идеального сознанием, как феноменом, приступающим к этому с трудом. То есть, Кант проводил прямые параллели своей концепции с формальным идеализмом.

То есть, Кант проводил прямые параллели своей концепции с формальным идеализмом.

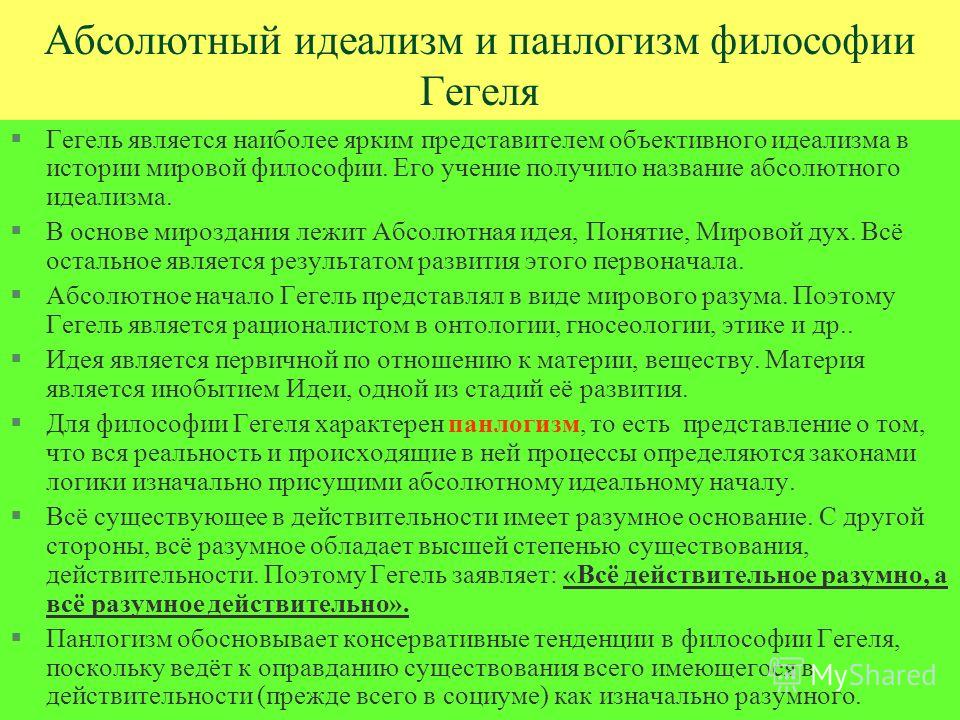

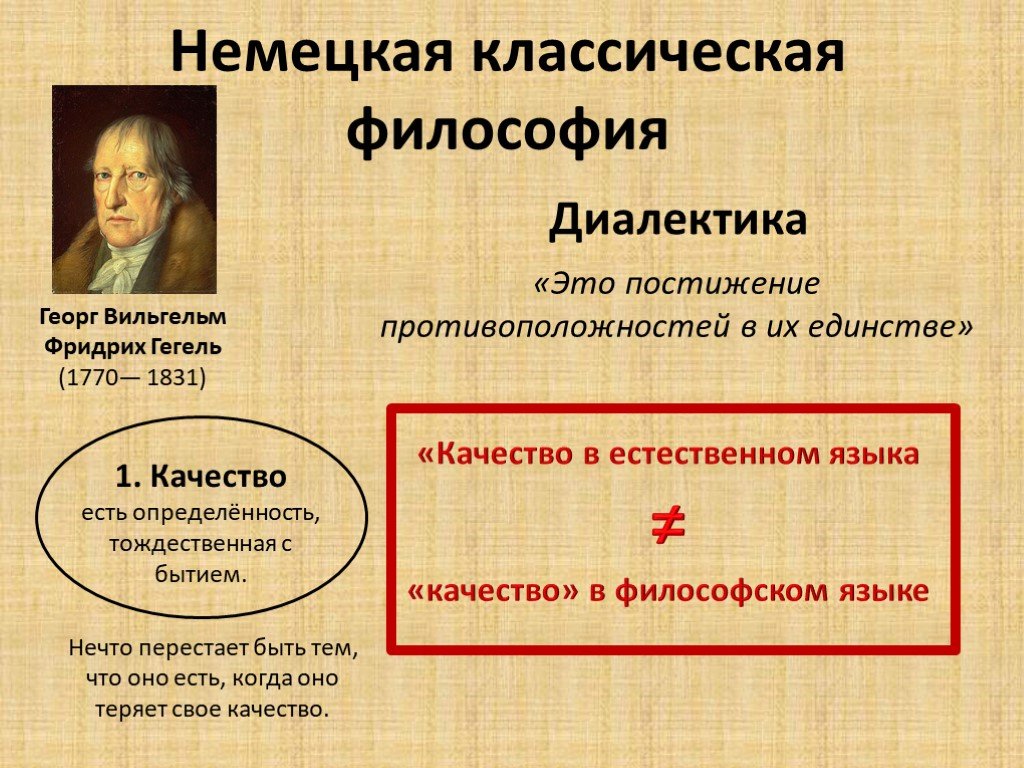

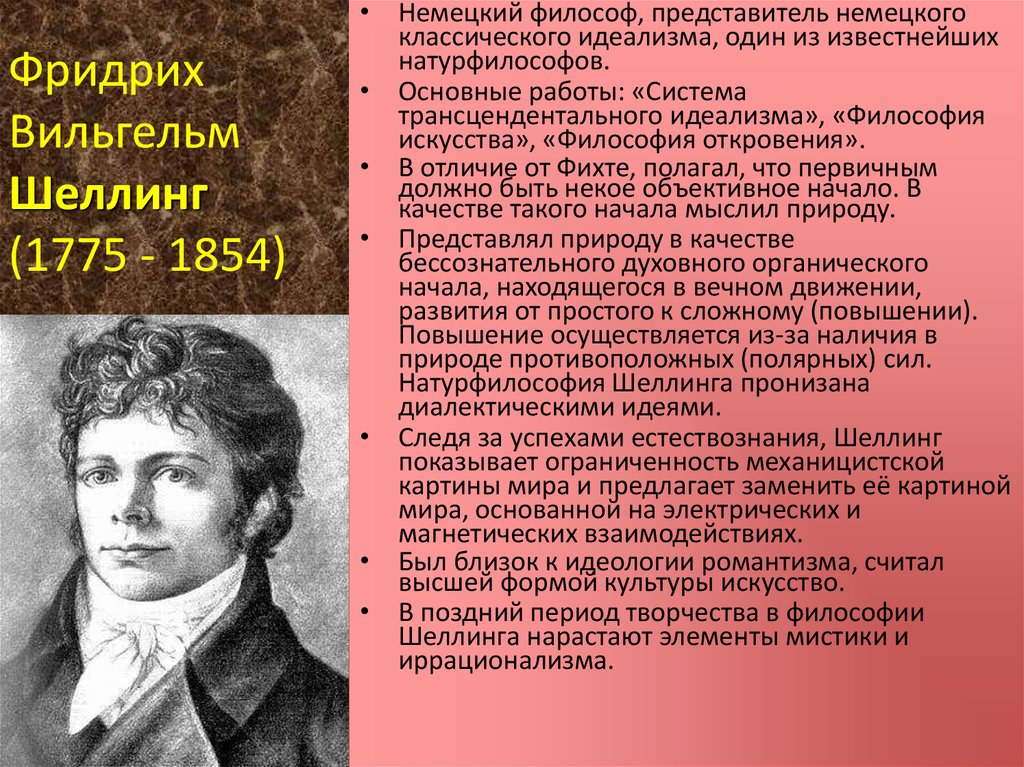

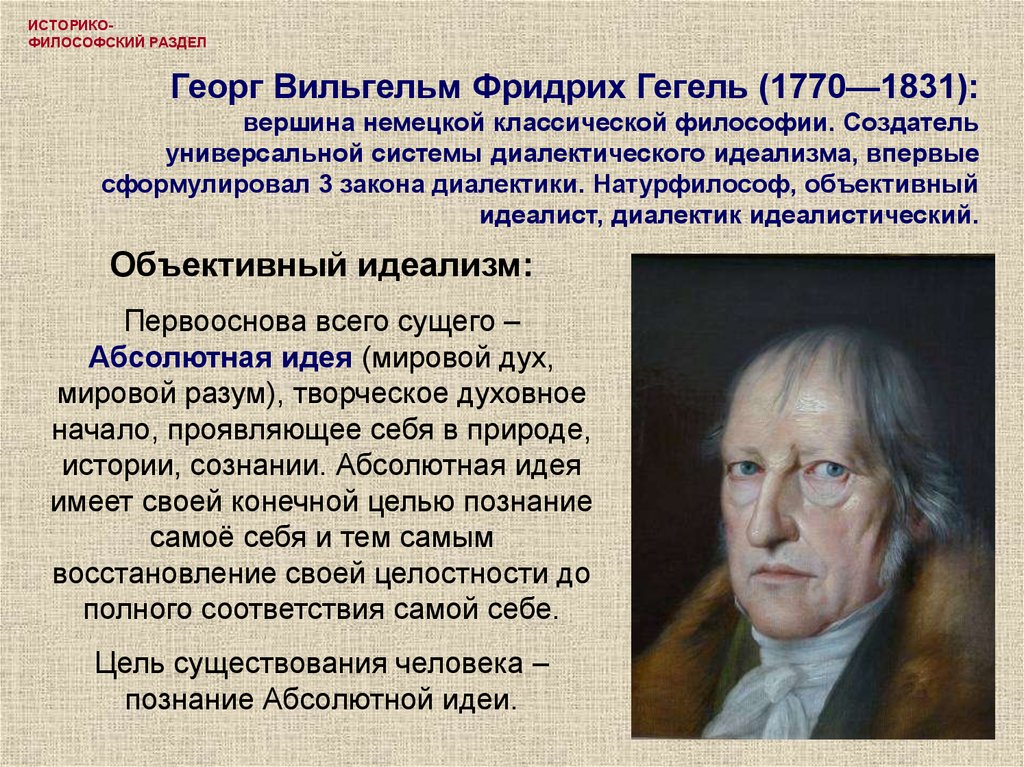

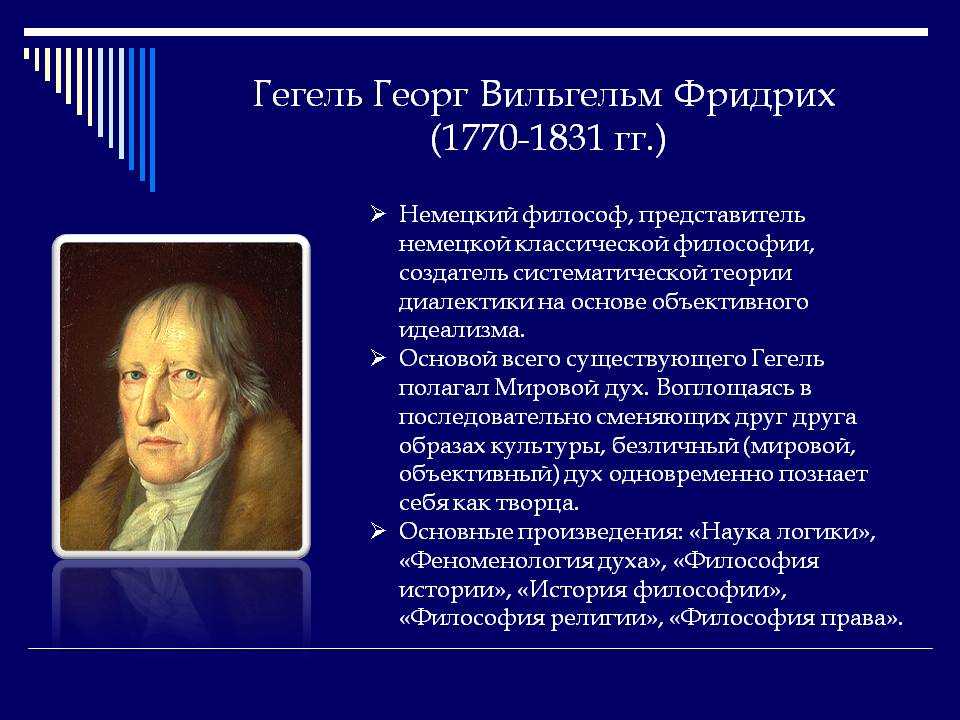

Кант как основатель германской классической философии мотивировал появление других типов идеализма, которые сформулировали мыслители его эпохи. Например, абсолютный идеализм Гегеля, объективный Шеллинга, и субъективный Фихте. Ключевые отличия этих взглядов внутри идеалистической философии в том, что Кант утверждал полноту и завершённость мира в самом себе, но непознаваемость некоторых его частей для разума. Фихте называл реальность (среду) вне разума субъекта ограниченной для последнего и потому провоцирующей разум на рефлексию и упорядочивание внутреннего (идеального) мира. Шеллинг считал, что граница между идеальным (разумом) и материальным есть тождество любого объекта и субъекта, то есть тайная первооснова. А Гегель с своим абсолютным идеализмом упразднял материальную реальность, отводя ей только роль констатации идеального, которое раскрывалось в первой. То есть, идеалистическая философия Гегеля отводила идеализму роль абсолютного процесса, где диалектически протекает имманентная констатация любых идей. Да, к пониманию этот предмет весьма сложен, но для глубокого его рассмотрения необходимо тесно знакомиться с трудами каждого из представителей идеалистической философии. Последнего в рамках статьи тебе, читатель, я предоставить по понятным причинам не могу.

Да, к пониманию этот предмет весьма сложен, но для глубокого его рассмотрения необходимо тесно знакомиться с трудами каждого из представителей идеалистической философии. Последнего в рамках статьи тебе, читатель, я предоставить по понятным причинам не могу.

Георг Гегель не только внёс существенный вклад в совершенствование философии, но и сформулировал новый тип идеализма – абсолютный. Основная критика абсолютности в идеалистической философии заключается в её отрыве от реальности, то есть, она хороша в теоретическом и отвлечённом построении всех известных условий и величин, но трудно применима на деле в бытии и жизни разумного существа – человека. В последнем была обнаружена граница изысканий мыслительной науки, где она переставала быть практически полезна; по крайней мере, на данном этапе эволюции разума.

Современная идеалистическая философия обозначила себя тем, что более не рассматривает идеализм как антагониста материализма, а лишь как его альтернативу, в то же время, противопоставляя первый реализму. Вообще наблюдается устойчивая тенденция маскировки идеалистической философией своего фундаментального принципа, основанного на идеализме, за двусмысленными или нейтральными понятиями, названиями и оборотами. Но несмотря на это, идейная модальность любых концепций и направлений в современной философии, не относящейся к материализму или реализму, бесспорна.

Вообще наблюдается устойчивая тенденция маскировки идеалистической философией своего фундаментального принципа, основанного на идеализме, за двусмысленными или нейтральными понятиями, названиями и оборотами. Но несмотря на это, идейная модальность любых концепций и направлений в современной философии, не относящейся к материализму или реализму, бесспорна.

(с) Algimantas Sargelas

Другие статьи по философии

7. Г. Лейбниц: идеалистическая традиция в немецкой философии и психологии. История психологии: конспект лекций

7. Г. Лейбниц: идеалистическая традиция в немецкой философии и психологии

Начинает идеалистическую традицию Г. Лейбниц (1646–1716) – современник всех основных гениев XVII в. и их идейный противник. Идеи Декарта, Гоббса, Спинозы, Локка были критически переработаны и синтезированы Лейбницем в собственную оригинальную систему принципов и понятий. Лейбниц не мог не заметить, что Спиноза не сумел полностью преодолеть дуализм Декарта, поскольку в учении голландского философа картезианское разделение мира на две субстанции оставило свои следы в виде раздвоения и обособления атрибутов протяжения и мышления. Лейбница не удовлетворяло сохранившееся противопоставление духа и материи, психического и физического, и с целью восстановить их единство он выдвигает учение, позволяющее объяснить бесконечное многообразие мира исходя из единой по природе и происхождению, но разнокачественной по своим состояниям субстанциональной основы. Неприемлемым для Лейбница в учении Спинозы оказался также и фатализм. Вместе с тем Лейбниц становится на сторону Спинозы в своей полемике с Локком относительно роли опыта и разума в познании. Лейбниц пытается установить связь чувственного и рационального. Но поскольку рациональное познание из опыта не вырастает, то единство опыта и разума выступает в учении Лейбница не как восхождение от чувственных форм к идеям, а как наложение рационального на чувственный опыт. Поэтому в значительной части познавательные ошибки возникают не столько по вине чувств, сколько из-за слабости самого разума и внимания, как стремления к ясности и памяти.

Лейбница не удовлетворяло сохранившееся противопоставление духа и материи, психического и физического, и с целью восстановить их единство он выдвигает учение, позволяющее объяснить бесконечное многообразие мира исходя из единой по природе и происхождению, но разнокачественной по своим состояниям субстанциональной основы. Неприемлемым для Лейбница в учении Спинозы оказался также и фатализм. Вместе с тем Лейбниц становится на сторону Спинозы в своей полемике с Локком относительно роли опыта и разума в познании. Лейбниц пытается установить связь чувственного и рационального. Но поскольку рациональное познание из опыта не вырастает, то единство опыта и разума выступает в учении Лейбница не как восхождение от чувственных форм к идеям, а как наложение рационального на чувственный опыт. Поэтому в значительной части познавательные ошибки возникают не столько по вине чувств, сколько из-за слабости самого разума и внимания, как стремления к ясности и памяти.

Стержнем, образующим философско-психологическую систему Лейбница и связывающим все ее разделы и части, является ряд исходных методологических принципов, или законов. К главным из них по своему значению следует отнести принцип всеобщих различий, принцип тождественности неразличимых вещей, законы непрерывности и дискретности. Принципом всеобщих различий Лейбниц пытался утвердить всеобщую изменчивость в мире физических явлений и сознания, отрицать как абсолютное сходство друг с другом существующих вещей, так и повторяемость состояний одной и той же вещи во времени, и этим самым указать на качественное многообразие мира. Принцип всеобщего различия дополняется и обеспечивается другим принципом – принципом тождества неразличимых вещей. Смысл его заключается в том, что не следует различать вещи, если на самом деле они являются одной и той же вещью, и наоборот, отождествлять вещи, различные по своим качествам. Различия между вещами выводятся Лейбницем исходя из третьего принципа – закона непрерывности. Этот закон указывает на то, что повсюду в мире имеются незаметные переходы в восхождении вещей по степеням совершенства.

К главным из них по своему значению следует отнести принцип всеобщих различий, принцип тождественности неразличимых вещей, законы непрерывности и дискретности. Принципом всеобщих различий Лейбниц пытался утвердить всеобщую изменчивость в мире физических явлений и сознания, отрицать как абсолютное сходство друг с другом существующих вещей, так и повторяемость состояний одной и той же вещи во времени, и этим самым указать на качественное многообразие мира. Принцип всеобщего различия дополняется и обеспечивается другим принципом – принципом тождества неразличимых вещей. Смысл его заключается в том, что не следует различать вещи, если на самом деле они являются одной и той же вещью, и наоборот, отождествлять вещи, различные по своим качествам. Различия между вещами выводятся Лейбницем исходя из третьего принципа – закона непрерывности. Этот закон указывает на то, что повсюду в мире имеются незаметные переходы в восхождении вещей по степеням совершенства.

Лейбниц полагал, что в континууме вещей и их качеств нет ни нижнего, ни верхнего предела.

Противоположным по своему смыслу к принципу непрерывности является закон дискретности, согласно которому сама постепенность и непрерывность слагается из малых скачков и разрывов, порождающих индивидуальные объекты, их автономность и качественное своеобразие. Именно с помощью принципа дискретности Лейбницу удается объяснить качественное многообразие и неповторимость различных вещей и состояний сознания.

Лейбниц развертывает систему взглядов, построенную по образцу и через аналогию с психологическими особенностями человека и представляющую собой своеобразное идеалистическое перевоплощение атомистической картины мира.

«Истинными атомами природы» являются душеподобные единицы – монады, из бесчисленного множества которых состоит мироздание. Монады просты, неделимы и вечны. Они автономны, и влияние одной монады на другую исключено. Ведущими и коренными свойствами каждой монады являются активность и представления.

Монады просты, неделимы и вечны. Они автономны, и влияние одной монады на другую исключено. Ведущими и коренными свойствами каждой монады являются активность и представления.

Лейбниц полагал, что в исторической перспективе развитие монад проходит несколько стадий, каждой из которых соответствует определенная форма монады. Самой первичной формой являются чистые монады. Для них характерно наличие активности, но отсутствие каких-либо представлений. Такое состояние монады подобно сну без сновидений. Чистые монады проявляются в качестве неживой, но активной и вечнодвижущейся материи. За чистыми монадами следуют монады-души, обладающие смутными представлениями в результате низкой степени стремлений к ясности. Эта форма монад выступает на уровне растений и животных. Человеку свойственны более совершенные монады, называемые монады-духи. Их совершенство выражается в наибольшей ясности и отчетливости представлений. Завершают иерархию монады ангела и Бога, полностью свободные от материальной оболочки и обладающие абсолютной полнотой знаний и предельно ясным самосознанием.

Сходная система уровней имеет место и в онтогенезе человека. В известном смысле своей иерархической системой монад Лейбниц дает новую трактовку аристотелевского учения о трех уровнях души, согласно которому высшие ее формы возникают и осуществляются на основе низших.

Учение Лейбница внесло немало идей и тенденций, которые окажут значительное влияние на последующее развитие психологии. Лейбниц впервые показал активную природу сознания, динамизм и постоянную изменчивость его. Учение Лейбница о перцепциях и апперцепциях станет исходным основанием, на котором будут строиться последующие концепции души в немецкой психологии. Оно оказало влияние и в ряде других отношений. Прежде всего, включение в сферу психического, помимо сознаваемых явлений досознательных перцепций, расширяло границы психического. Логическим следствием этого нового подхода явилась и реабилитация психики животных. Лейбниц становится предвестником учения о порогах сознания, с которым выступит в XIX в. Гербарт и которое станет отправным в психофизических измерениях и опытах Фехнера.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Лейбниц (1646–1716)

Лейбниц

Лейбниц

Ответ 6.16Первооснова мира. Кроме монад, ничего нет, утверждал Лейбниц, каждая монада – субстанциальная единица.Ответ 6.17Лейбниц достал из кармана четки, состроил самую набожную физиономию и стал молиться. Гребцы поняли, что Лейбниц не еретик.Ответ 6.18Карл сел

Гребцы поняли, что Лейбниц не еретик.Ответ 6.18Карл сел

ЛЕЙБНИЦ (1646–1716)

ЛЕЙБНИЦ (1646–1716) Что может быть общего между юристом, философом, ученым, богословом, изобретателем, общественно-политическим деятелем? Пожалуй, только одно: был человек, проявивший выдающиеся способности во всех этих областях умственной и практической деятельности —

От философии угнетенных — к философии борцов

От философии угнетенных — к философии борцов Моя статья «Час сомнений» (28.10.1996) вызвала поток возмущенных писем. Общий мотив такой: «наконец-то С.Кара-Мурза с открытым забралом выступил против Маркса и Ленина». Письма интересные, но их много, и я отвечу лишь на главные,

ЛЕЙБНИЦ ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ (1646 г. – 1716 г.)

ЛЕЙБНИЦ ГОТФРИД ВИЛЬГЕЛЬМ

(1646 г. – 1716 г.)

XVII век дал миру целую плеяду первооткрывателей механико-математических знаний и основателей метафизических[30] систем. К числу «отцов» новой философии принадлежит и Готфрид Лейбниц, философские обобщения которого открыли

– 1716 г.)

XVII век дал миру целую плеяду первооткрывателей механико-математических знаний и основателей метафизических[30] систем. К числу «отцов» новой философии принадлежит и Готфрид Лейбниц, философские обобщения которого открыли

От философии аскезы к философии любви

От философии аскезы к философии любви Индийское общество выросло на традициях патриархальной семьи, основной ячейки ведийского общества. В этой семье главенствующее положение занимал глава дома или домохозяин. Например, в Шатаптаха-брахмане есть строки: «Когда после

П.14. Закон о защите немецкой крови и немецкой чести от 15 сентября 1935 г.

П.14. Закон о защите немецкой крови и немецкой чести от 15 сентября 1935 г. Нюрнберг, 15 сентября 1935 г.Движимый пониманием того, что чистота немецкой крови является непременным условием дальнейшего существования немецкого народа, воодушевленный непоколебимой решимостью

Первое распоряжение об исполнении Закона о защите немецкой крови и немецкой чести

Первое распоряжение об исполнении Закона о защите немецкой крови и немецкой чести

14 ноября 1935 г.

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 г. – 1716 г.)

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 г. – 1716 г.) Немецкий ученый, математик, философ. Основные сочинения: «Рассуждения о метафизике»; «Новые опыты о человеческом разуме»; «Теодицея»; «Монадология». XVII век дал миру целую плеяду первооткрывателей

2. Объективно-идеалистическая и субъективно-идеалистическая концепции происхождения религии

2. Объективно-идеалистическая и субъективно-идеалистическая концепции происхождения религии Объективно-идеалистическая концепция господствует в теологической и религиозно-философской литературе.Исходной посылкой данной концепции при объяснении религии является

1.

Основные тенденции развития философии и психологии в XVII в Открытия Н. Коперника, Д. Бруно, Г. Галилея, У. Гарвея, Р. Декарта

Основные тенденции развития философии и психологии в XVII в Открытия Н. Коперника, Д. Бруно, Г. Галилея, У. Гарвея, Р. Декарта1. Основные тенденции развития философии и психологии в XVII в Открытия Н. Коперника, Д. Бруно, Г. Галилея, У. Гарвея, Р. Декарта Интенсивное развитие капиталистических отношений в XVI–XVII вв. повлекло за собой бурный расцвет многих наук, прежде всего естествознания, особенно

3. Германия. Развитие немецкой психологии в XVIII–XIX вв

3. Германия. Развитие немецкой психологии в XVIII–XIX вв После Лейбница в немецкую психологию начинают проникать эмпирические тенденции. Они стали особенно заметны в работах X. Вольфа (1679–1754). В психологии Вольф известен разделением психологии на эмпирическую и

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ — Объективный идеализм: Шеллинг

Философия Фихте вызывала значительный интерес и привлекала множество слушателей к его лекциям как в Йене, так и в Берлине, однако его система в целом нашла мало сторонников. Провозглашенный им идеализм был слишком субъективен, слишком односторонен, чтобы удовлетворить философскому требованию полного единства опыта. Даже его нравственная теория, величественная и возвышенная в своих целях и идеалах, явно основывалась на противоречии. Мир для Фихте существовал только как своего рода моральная гимназия для упражнения добродетели, а жизнь сводилась к ряду препятствий, которые человек воздвигал себе, чтобы доказать свою доблесть в их преодолении. Но эта этическая аномалия коренилась в более глубоком противоречии, которое примыкало к его теоретической философии. Правда, Фихте отказался от кантовской вещи в себе, но сделал это за счет всей реальности. Если, по Фихте, эго может познать себя только через не-эго , которое на самом деле является лишь продуктом его собственной деятельности, тогда очевидно, что эго зависит в своем существовании от не-эго , и если вы утверждаете, что одно вы должны подтвердить другим. Если вы отрицаете одно, вы должны отрицать и другое.

Провозглашенный им идеализм был слишком субъективен, слишком односторонен, чтобы удовлетворить философскому требованию полного единства опыта. Даже его нравственная теория, величественная и возвышенная в своих целях и идеалах, явно основывалась на противоречии. Мир для Фихте существовал только как своего рода моральная гимназия для упражнения добродетели, а жизнь сводилась к ряду препятствий, которые человек воздвигал себе, чтобы доказать свою доблесть в их преодолении. Но эта этическая аномалия коренилась в более глубоком противоречии, которое примыкало к его теоретической философии. Правда, Фихте отказался от кантовской вещи в себе, но сделал это за счет всей реальности. Если, по Фихте, эго может познать себя только через не-эго , которое на самом деле является лишь продуктом его собственной деятельности, тогда очевидно, что эго зависит в своем существовании от не-эго , и если вы утверждаете, что одно вы должны подтвердить другим. Если вы отрицаете одно, вы должны отрицать и другое. Если не-эго исчезнет, эго также должно перестать быть. И то, и другое может удерживаться в сознании только со своей противоположностью.

Если не-эго исчезнет, эго также должно перестать быть. И то, и другое может удерживаться в сознании только со своей противоположностью.

Таким образом, Фихте придерживался позиции, предполагавшей дуализм между идеализмом и реализмом — чередование или, по крайней мере, взаимность двух сторон, которую можно было преодолеть, только утверждая реальность ego . Если Фихте был убежден, что не-Я есть ничтожество, то он был обязан, как призывал его Гегель, «допустить, что Я было точно так же ничтожеством, ибо как конечное Я она способна существовать только в том случае, если она обусловлена не-эго .» Таким образом, как сказал Якоби, идеализм Фихте действительно кончается нигилизмом.

Фихте, стремясь свести природу к простому отрицательному состоянию, к самосотворенному объекту мысли и сделать дух вообще, «превратил жизнь самого духа в нечто призрачное и призрачное — конфликт с призраком». что нельзя было положить».

Именно здесь возникает потребность в работах Шеллинга, дополняющих односторонний идеализм Фихте. Как бы он ни утверждал, что он имел в виду абсолютную тотальность сознания, и как бы он ни старался навязать доктрину о том, что самосознание, являющееся конечным основанием реальности, не следует рассматривать как просто индивидуальное, он никогда не преуспел в этом. лишая его теорию определенного воздуха субъективности. Его абсолют не имеет содержания и остается лишь бесплодной формой. Ему нечего сказать о внешнем мире. Его интерес к ней только этический, а Природа лишь служит той сферой, в которой индивиды реализуют себя и выполняют свой долг. Но Природа отказывается рассматриваться просто как часть не-эго . Оно требует обоснования не меньше, чем мышление как элемент системы Разума. Именно безразличие Фихте к этой стороне проблемы заставило Шеллинга предпринять то, что он назвал своим Durchbruch sur Realität , и утверждать, что разум может найти себя в природе так же, как и в самом себе. По Фихте, существовало только знание само по себе, все, что мы сознаем, есть наше собственное мышление. Шеллинг утверждал, что если есть знание, то должно быть и нечто, что должно быть познано: короче говоря, если есть знание, должно быть и существование. Поэтому Шеллинг стремился заменить формулу Фихте «Я есть все» (Ich is Alles) более широким принципом: «Все есть 9».0003 ego »(Alles ist Ich), под которым он подразумевал, что один принцип проявляется как в природном, так и в духовном мире. «Природа должна быть видимым разумом, а разум невидимой природой».

По Фихте, существовало только знание само по себе, все, что мы сознаем, есть наше собственное мышление. Шеллинг утверждал, что если есть знание, то должно быть и нечто, что должно быть познано: короче говоря, если есть знание, должно быть и существование. Поэтому Шеллинг стремился заменить формулу Фихте «Я есть все» (Ich is Alles) более широким принципом: «Все есть 9».0003 ego »(Alles ist Ich), под которым он подразумевал, что один принцип проявляется как в природном, так и в духовном мире. «Природа должна быть видимым разумом, а разум невидимой природой».

Противопоставляя объективный идеализм субъективному идеализму Фихте, Шеллинг и сам пришел к полному отказу от идеализма и к выдвижению философии тождества, в которой различие природы и духа было так полно слито, что реальность того и другого была утрачена, а абсолютная стал чистой точкой безразличия, постигаемой только мистическим созерцанием или интуитивным чувством.

Фридрих Вильгельм Шеллинг родился в Леонберге в Вюртемберге в 1775 году. Наделенный незаурядными способностями, он поступил в Тюбингенский университет на пятнадцатом году жизни, где был сокурсником Гегеля. В возрасте семнадцати лет он написал эссе о Mosaic Account of the Fall . Ближе к концу его учебы в колледже появились две его первые философские работы, написанные с фихтовской точки зрения.0004 и Эго как принцип философии . В 1798 году он стал наставником в Йене, а в следующем году сменил Фихте на кафедре философии. Находясь в Йене, он редактировал, впоследствии совместно с Гегелем, «Критический философский журнал» . В 1803 г. он был призван в Вюрцбург, а через несколько лет стал членом Новой Мюнхенской академии, а после смерти Якоби — ее президентом. В 1841 году он переехал в Берлин, где прочитал несколько курсов лекций, в частности по философии мифологии и откровения. В течение многих лет он не публиковал ничего существенного. Его работы состоят из четырнадцати томов, из которых только десять были опубликованы при его жизни.

Наделенный незаурядными способностями, он поступил в Тюбингенский университет на пятнадцатом году жизни, где был сокурсником Гегеля. В возрасте семнадцати лет он написал эссе о Mosaic Account of the Fall . Ближе к концу его учебы в колледже появились две его первые философские работы, написанные с фихтовской точки зрения.0004 и Эго как принцип философии . В 1798 году он стал наставником в Йене, а в следующем году сменил Фихте на кафедре философии. Находясь в Йене, он редактировал, впоследствии совместно с Гегелем, «Критический философский журнал» . В 1803 г. он был призван в Вюрцбург, а через несколько лет стал членом Новой Мюнхенской академии, а после смерти Якоби — ее президентом. В 1841 году он переехал в Берлин, где прочитал несколько курсов лекций, в частности по философии мифологии и откровения. В течение многих лет он не публиковал ничего существенного. Его работы состоят из четырнадцати томов, из которых только десять были опубликованы при его жизни. Он умер в Рогаце в Швейцарии в 1854 году. Помимо упомянутых работ, наиболее важными из его произведений являются его Система натуральной философии (1799) и его Система трансцендентального идеализма (1800).

Он умер в Рогаце в Швейцарии в 1854 году. Помимо упомянутых работ, наиболее важными из его произведений являются его Система натуральной философии (1799) и его Система трансцендентального идеализма (1800).

Нелегко дать ясный очерк философии Шеллинга. Это не законченное целое, а скорее ряд взглядов, отражающих собственное умственное развитие автора. Было принято группировать произведения Шеллинга, как это сделали мы, по трем или четырем последовательным главам или периодам. В первом он находился под влиянием Фихте. Во второй и третьей группе очевидно влияние Спинозы и Якоба Беме, а четвертая группа окрашена мистицизмом.

1-й период. Шеллинг, ученик Фихте . Шеллинг начал как приверженец Фихте, считая ego высшим принципом философии. эго полагает себя и обусловлено только собой. Но в своей работе о Я Шеллинг совершает переход к абсолютному Я как к основанию оппозиции между Я и не-Я . В существование объективного мира верят так же твердо, как и в существование субъективного; они оба даны в одном и том же акте. Мы не можем осознавать себя, не осознавая также чего-то вне себя. Точно так же мы не можем знать о существовании какого-либо внешнего объекта, не связывая его в тот же момент с сознанием нас самих. Отсюда мы заключаем, что оба существуют не по отдельности, а отождествлены в какой-то высшей силе. Следовательно, истинным принципом философии и конечной основой всего нашего знания является Абсолют.0003 Эго . Но это абсолютное бытие может быть постигнуто только интеллектуальной интуицией.

В существование объективного мира верят так же твердо, как и в существование субъективного; они оба даны в одном и том же акте. Мы не можем осознавать себя, не осознавая также чего-то вне себя. Точно так же мы не можем знать о существовании какого-либо внешнего объекта, не связывая его в тот же момент с сознанием нас самих. Отсюда мы заключаем, что оба существуют не по отдельности, а отождествлены в какой-то высшей силе. Следовательно, истинным принципом философии и конечной основой всего нашего знания является Абсолют.0003 Эго . Но это абсолютное бытие может быть постигнуто только интеллектуальной интуицией.

В своих письмах о догматике и критике Шеллинг оспаривает положение Канта о том, что все познание ограничено явлениями, и утверждает «тайную чудесную способность, которая обитает во всех нас» созерцания трансцендентальной основы всей реальности, которую он называет « Интеллектуальная интуиция», способность, которая соответствует Разуму Платона, Канта и Спинозы, а также имеет некоторое сходство с «верой» Якоби.

2-й период. Философия природы и трансцендентальный идеализм , 1796-1800. Здесь мы находим, как Шеллинг дополняет фихтовское учение о ego , показывая, что всю природу можно рассматривать как процесс, посредством которого дух поднимается к самосознанию, — посредством чего субъективный идеализм действительно может быть дополнен объективным идеализмом. .

Именно в этот период Шеллинг впервые расходится с Фихте и создает новое направление в немецкой философии. Новая мысль, которую вводит теперь Шеллинг, состоит в том, что Природа не в меньшей степени, чем Разум, есть форма откровения Абсолюта.0003 Эго . И материя, и разум — две стороны высшего единства. Природа есть видимый дух: дух, невидимая природа. Одно соответствует другому, и в природе душа созерцает себя. Другими словами, природа приходит к самосознанию в духе. Во всем материальном есть что-то символическое. Каждое растение и низший продукт жизни можно рассматривать как внешнее биение сердца. Вся система мироздания есть организм, формирующийся из центра вовне и восходящий от низших к высшим стадиям бытия. Природа, целью которой является отражение себя или раскрытие духа, достигает своего апогея в человеке. Абсолютный Идеал и абсолютная Реальность — одно и то же. Природа и дух на самом деле являются лишь двумя полюсами одного и того же знания. Поэтому в его системе трансцендентального идеализма (1800 г.) мы находим Шеллинга, говорящего о двух фундаментальных и дополняющих друг друга науках — трансцендентальной философии и спекулятивной физике, — которые вместе составляют целостное знание. Один начинает с природы и стремится подняться к Богу; другой начинает с мысли и пытается вывести из нее природу.

Вся система мироздания есть организм, формирующийся из центра вовне и восходящий от низших к высшим стадиям бытия. Природа, целью которой является отражение себя или раскрытие духа, достигает своего апогея в человеке. Абсолютный Идеал и абсолютная Реальность — одно и то же. Природа и дух на самом деле являются лишь двумя полюсами одного и того же знания. Поэтому в его системе трансцендентального идеализма (1800 г.) мы находим Шеллинга, говорящего о двух фундаментальных и дополняющих друг друга науках — трансцендентальной философии и спекулятивной физике, — которые вместе составляют целостное знание. Один начинает с природы и стремится подняться к Богу; другой начинает с мысли и пытается вывести из нее природу.

а. Философия природы представляет картину интеллектуального мира в формах и законах мира явлений, и ее целью является построение разума из природы.

Природа всегда находится в состоянии активности, и ее центральным понятием является жизнь. Таким образом, система природы управляется мыслью, что в ней объективный разум стремится вверх от своих материальных способов проявления через множество форм к организму, в котором он приходит к сознанию. Природа преследует свою цель в процессе двойственности, в противопоставлении сил, отрицающих друг друга в высшем единстве. Таким образом, два фактора, находящиеся в постоянном антагонизме, — это Продуктивность и Продукт. Производительность есть активная сила, проявляющаяся во всем. Продукт есть эта активность, застывшая и затвердевшая в факте, который, однако, всегда готов снова перейти в деятельность. Таким образом, мир есть уравновешивание борющихся сил в сфере Абсолюта.

Таким образом, система природы управляется мыслью, что в ней объективный разум стремится вверх от своих материальных способов проявления через множество форм к организму, в котором он приходит к сознанию. Природа преследует свою цель в процессе двойственности, в противопоставлении сил, отрицающих друг друга в высшем единстве. Таким образом, два фактора, находящиеся в постоянном антагонизме, — это Продуктивность и Продукт. Производительность есть активная сила, проявляющаяся во всем. Продукт есть эта активность, застывшая и затвердевшая в факте, который, однако, всегда готов снова перейти в деятельность. Таким образом, мир есть уравновешивание борющихся сил в сфере Абсолюта.

Шеллинг делит философию природы на три части: (1) Органическая природа, (2) Неорганическая природа и (3) Взаимность двух.

(1) Organic Nature есть бесконечная деятельность, бесконечная продуктивность, которая, однако, постоянно сдерживается тормозящей деятельностью, в результате чего возникает ряд конечных продуктов. Природа имеет дело не столько с индивидуумом, сколько с родом, и поэтому в своей производительной деятельности всегда стремится к высшим формам.

Природа имеет дело не столько с индивидуумом, сколько с родом, и поэтому в своей производительной деятельности всегда стремится к высшим формам.

Три основные функции органической природы: (1) Размножение. (2) Раздражительность. (3) Чувствительность. Наивысшими стоят те формы жизни, в которых преобладает чувствительность или чувство.

(2) Неорганическая природа противоположна органической, и хотя элементы последней продуктивны, элементы первой непродуктивны. В то время как органическая природа занимается производством, неорганическая занята отдельными продуктами. Неорганическая природа — это просто масса, скрепляемая внешними причинами. Но, как и органическая природа, она тоже имеет свои степени: химия, электричество, магнетизм.

(3) Взаимность органического и неорганического миров . Они связаны друг с другом и действуют друг на друга. Поскольку ни один из них не может существовать отдельно, оба должны иметь общее происхождение. В природе в целом есть внутренний принцип жизни; внутри должна обитать мировая душа, объединяющая все различия в один вселенский организм.

б. Трансцендентальная философия является аналогом философии природы. Он начинается с другого конца и реконструирует вселенную с точки зрения разума. Здесь Шеллинг пытается развить Историю Эго — другими словами, раскрыть различные стадии самосознания. Трансцендентальная философия состоит из трех разделов.

(1) Теоретическая философия , целью которой является объяснение внутреннего мира личности. Он стремится сделать это, показывая прогресс разума в воссоздании жизни эго посредством ощущения, восприятия и размышления.

(2) Практическая философия . Принцип практической философии есть воля или свободное определение себя. Воля стремится реализовать себя в мире нравственного действия, в личности, в государстве, в истории.

(3) Эстетическая философия или искусство . Ни в теоретической, ни в практической философии разум, по Шеллингу, не достигает своего высшего осуществления. Это возможно только благодаря деятельности художественного гения.

Шеллинг объявляет эстетический разум краеугольным камнем идеалистической системы. То, к чему бессознательно стремился разум и чего сознательно искала воля, но так и не осознала до конца, достигает искусство. Здесь, наконец, разум достигает совершенного восприятия самого себя. Искусство есть истинный орган философии. Именно в искусстве «зрительская мысль» должна узнать, что такое разум. Искусство есть более высокое достижение, чем философия. Бог есть непосредственный объект эстетической интуиции. Абсолютное тождество субъекта и объекта, которое Шеллинг нашел воплощенным в поэзии и искусстве, естественным образом привело его к следующему этапу его развития.

3-й период. Система идентификации . Сочинения этого периода: Система философии , Бруно и Метод академического обучения .

Во главе этой системы он ставит понятие Абсолюта и определяет его как абсолютную причину — полное «безразличие» субъекта и объекта. Абсолют представлен символом магнита. Как тот же самый принцип разделяет себя в магните на северный и южный полюса, центром которых является точка безразличия, так и Абсолют разделяет себя на реальное и идеальное и удерживается в этом разделении как абсолютное равнодушие. Поэтому философию Шеллинга часто называют «философией безразличия». Причина есть точка безразличия. Тот, кто поднимается к ней, достигает истинной точки зрения. Высший разум, хотя и включает в себя и субъект, и объект, в другом смысле абстрагируется от того и другого. Природа философии состоит в том, чтобы полностью устранить пространство и время, вообще все различия и видеть все вещи в свете абсолютного разума. Другими словами, знание — это знание вещей такими, какие они есть. Высший закон разума есть закон абсолютного тождества — A равно A — что является принципом самой вселенной.

Абсолют представлен символом магнита. Как тот же самый принцип разделяет себя в магните на северный и южный полюса, центром которых является точка безразличия, так и Абсолют разделяет себя на реальное и идеальное и удерживается в этом разделении как абсолютное равнодушие. Поэтому философию Шеллинга часто называют «философией безразличия». Причина есть точка безразличия. Тот, кто поднимается к ней, достигает истинной точки зрения. Высший разум, хотя и включает в себя и субъект, и объект, в другом смысле абстрагируется от того и другого. Природа философии состоит в том, чтобы полностью устранить пространство и время, вообще все различия и видеть все вещи в свете абсолютного разума. Другими словами, знание — это знание вещей такими, какие они есть. Высший закон разума есть закон абсолютного тождества — A равно A — что является принципом самой вселенной.

Таким образом, субъект и объект идентичны, абсолютная Идентичность является абсолютной Тотальностью. Не может быть никакой разницы, кроме количественной разницы между субъектом и объектом. Во всех вещах и то, и другое смешано в разной степени. Преобладание той или иной стороны Шеллинг называет «Мощностью», а Абсолют есть Тождество всех Мощностей. Если бы мы могли созерцать все сущее в его тотальности, мы увидели бы совершенное равенство. Со стороны природы вес является первой силой. Свет — второе, а третье — общий продукт света и веса, т. е. организм. Как в материальном мире, так и в идеальной сфере; Могущества здесь следующие: Знание, действие и разум; разум есть союз знания и действия. Эти три силы представляют собой истинное, доброе и прекрасное.

Во всех вещах и то, и другое смешано в разной степени. Преобладание той или иной стороны Шеллинг называет «Мощностью», а Абсолют есть Тождество всех Мощностей. Если бы мы могли созерцать все сущее в его тотальности, мы увидели бы совершенное равенство. Со стороны природы вес является первой силой. Свет — второе, а третье — общий продукт света и веса, т. е. организм. Как в материальном мире, так и в идеальной сфере; Могущества здесь следующие: Знание, действие и разум; разум есть союз знания и действия. Эти три силы представляют собой истинное, доброе и прекрасное.

Именно в этот период, и особенно в своих академических лекциях, Шеллинг впервые вводит христианство в сферу своей философии.

Противоположности реального и идеального, Природы и Истории соответствует противоположность самой истории. Древний мир с его натуралистическими религиями представляет перевес Природы, а в христианстве раскрывается идеал. В ходе истории мы можем выделить три стадии: период природы, достигшей своего расцвета в греческой поэзии и религии; период Судьбы, в конце древнего мира; и период Провидения, который начался с христианства. Бог впервые стал объективным во Христе. Воплощение, однако, не следует рассматривать как простой факт во времени: это вечный акт. Христос жертвует в Своей Личности конечным, чтобы допустить пришествие Духа как свет нового мира. Основным догматом христианства является Троица.

Бог впервые стал объективным во Христе. Воплощение, однако, не следует рассматривать как простой факт во времени: это вечный акт. Христос жертвует в Своей Личности конечным, чтобы допустить пришествие Духа как свет нового мира. Основным догматом христианства является Троица.

В то же время Библию следует рассматривать как главное препятствие христианскому миру. Как вместилище суеверий и легенд, оно увековечивает невежество и затмевает свет разума. Возрождение христианства должно быть осуществлено одним лишь спекулятивным знанием, в котором религия и поэзия соединятся в высшей форме истины.

4-й период. На заключительном этапе своей философии Шеллинг склоняется к мистицизму под влиянием неоплатонизма и Якоба Беме. Сочинения, которые представляют этот период, Философия и религия , Исследование природы человеческой свободы , и его посмертные лекции по Философия мифологии и откровения .

В своей работе «О свободе» он рассматривает отношение воли человека к воле Божией. Теперь он понимает Бога как основу или Urgrund , в которой все существа, включая человека, имеют свою причину. Мы не можем на самом деле знать, что такое Бог — Он — темная, слепая воля или вечное стремление, которое всегда стремится воспроизвести себя. Бог достигает сознания Себя только посредством стремления, принимающего форму мысли. Таким образом, стремление и мысль едины в Боге, Всемогущей Воле, создающей все вещи.

Теперь он понимает Бога как основу или Urgrund , в которой все существа, включая человека, имеют свою причину. Мы не можем на самом деле знать, что такое Бог — Он — темная, слепая воля или вечное стремление, которое всегда стремится воспроизвести себя. Бог достигает сознания Себя только посредством стремления, принимающего форму мысли. Таким образом, стремление и мысль едины в Боге, Всемогущей Воле, создающей все вещи.

В человеке также эти два начала объединены как принцип Природы и принцип Света. В соответствии с принципом Природы человек должен рассматриваться как обладающий собственной волей или импульсом: будучи одаренным пониманием, он является органом Вселенской Воли.

В этих двух импульсах или тенденциях лежит различие между Добром и Злом — предпосылка человеческой свободы. Преобладание частной воли человека есть Зло. Только через Бога частное и всеобщее могут воссоединиться. Это происходит, когда Бог принимает человеческую природу. На сцене мировой истории мы разыграли конфликт между частной и всеобщей волей. Христос — середина истории. Христос становится человеком, страдает и умирает, чтобы обеспечить человеческую свободу и воссоединить человечество с Богом.

Христос — середина истории. Христос становится человеком, страдает и умирает, чтобы обеспечить человеческую свободу и воссоединить человечество с Богом.

В своих лекциях по Мифологии и Откровению Шеллинг, казалось бы, отказывается от попытки достичь единства, к которому стремились все более ранние стадии его умозрения. Здесь он развивает разницу между позитивной и негативной философией. Разум, говорит он, может дать только форму Реальности, а спекулятивная система в лучшем случае есть не что иное, как внешний порядок или расположение истины. Ведь именно в сфере действительности, деятельностью воли мы достигаем познания.

Мысль не способна создать реальность. Только воля постулирует действительного Бога. Это стремление к настоящему Богу и есть религия. Таким образом, философия ведет к вере и ею завершается. Поэтому истинный прогресс философии раскрывается сначала в мифологии, а затем в откровении. Шеллинг продолжает прослеживать эволюцию идеи Бога в истории, показывая, что она переходит от пантеизма или монотеизма к политеизму, а оттуда к тринитарному Богу Откровения. История мира может рассматриваться как приход Бога к Себе.

История мира может рассматриваться как приход Бога к Себе.

В заключение лекций на эту тему Шеллинг бросает взгляд на историю Церкви. Он различает три великих периода и называет их в честь трех главных апостолов — Петра, Павла и Иоанна. Первые два периода — Петровский и Павловский — представляют католицизм и протестантизм. У них уже был свой день. Третье — христианство Иоанна, которое должно подняться на руинах двух первых, — принадлежит будущему.

Систему Шиллинга в целом едва ли можно рассматривать как прогресс по сравнению с системой Фихте, хотя есть некоторые разделы, которыми Фихте пренебрегал и которым Шеллинг уделял особое внимание, в частности, мы можем упомянуть о природе и искусстве. Что касается последнего, то, хотя его трактовка в целом искусственна и формальна, в нем много наводящего на размышления, чем воспользовались более поздние авторы, и особенно Гегель и Шопенгауэр. Если бы Фихте исходил из кантовского Критика практического разума , можно сказать, что Шеллинг сделал Критику суждения своей отправной точкой. Многие идеи Канта о возвышенном и прекрасном развиты Шеллингом. Идея различия между Природой и Искусством как различия между сознательным и бессознательным производством является общей для обоих. Природа имеет видимость дизайна, но не является сознательным продуктом дизайна. В Искусстве, являющемся продуктом вдохновения, мы имеем воплощенный идеал, которого нравственная жизнь всегда стремится достичь, но достигает лишь приблизительно. Можно сказать, что эстетическая способность занимает в системе Шеллинга то место, которое моральный импульс занимает в системе Фихте. В своей практической философии Шеллинг в целом стоит на тех же позициях, что и Фихте. Идея Фихте об «Анстоссе» или оппозиции является и для Шеллинга отправной точкой; и даже в своей более поздней философии, говоря о воле, он по существу соглашается с идеей, что свобода достигается победой человека над ограничениями его низшего я.

Многие идеи Канта о возвышенном и прекрасном развиты Шеллингом. Идея различия между Природой и Искусством как различия между сознательным и бессознательным производством является общей для обоих. Природа имеет видимость дизайна, но не является сознательным продуктом дизайна. В Искусстве, являющемся продуктом вдохновения, мы имеем воплощенный идеал, которого нравственная жизнь всегда стремится достичь, но достигает лишь приблизительно. Можно сказать, что эстетическая способность занимает в системе Шеллинга то место, которое моральный импульс занимает в системе Фихте. В своей практической философии Шеллинг в целом стоит на тех же позициях, что и Фихте. Идея Фихте об «Анстоссе» или оппозиции является и для Шеллинга отправной точкой; и даже в своей более поздней философии, говоря о воле, он по существу соглашается с идеей, что свобода достигается победой человека над ограничениями его низшего я.

Оба философа занимаются религией, и показательно, что каждый по-своему стремится найти оправдание и обоснование христианской веры. Но если у Фихте христианство выступает неким дополнением, а не составной частью его системы, то у Шеллинга оно есть необходимый фактор и этап в развитии мировой жизни.

Но если у Фихте христианство выступает неким дополнением, а не составной частью его системы, то у Шеллинга оно есть необходимый фактор и этап в развитии мировой жизни.

Вообще, в то время как и Фихте, и Шеллинг занимают одну и ту же принципиальную позицию и рассматривают опыт как совокупность действительности, можно сказать, что философия Фихте статична, а Шеллинга — динамична. Один рассматривает вселенную как стационарную, другой как движение. Фихте исходит из вечного факта, Шеллинг — из бесконечного становления. Одна система — инволюция, другая — эволюция. В то время как Фихте анализирует элементы сознания, Шеллинг разрабатывает историю его содержания. Шеллинг чувствовал, что вечный факт, в котором Фихте резюмировал Вселенную, должен быть раскрыт как с объективной, так и с субъективной стороны. Философия должна исходить из абстрактного факта, чтобы раскрыть богатство разума как в природе, так и в истории. Показать внутреннюю связь и развитие всего мира было задачей, за которую брался Шеллинг и за которую взялся Гегель. Шеллинг говорит о «динамическом процессе природы», и трактуя природу в форме эманации, он, с другой стороны, рассматривает интеллект как эволюцию, начинающуюся с интеллектуального восприятия и заканчивающуюся эстетическим разумом.

Шеллинг говорит о «динамическом процессе природы», и трактуя природу в форме эманации, он, с другой стороны, рассматривает интеллект как эволюцию, начинающуюся с интеллектуального восприятия и заканчивающуюся эстетическим разумом.

Система Фихте ясная, точная, холодная; Шеллинг туманный и мистический, но полный красок и тепла. Фихте восхищается тонкими различиями и мельчайшими различиями: Шеллинг всегда ищет аналогии и тождества: Фихте — суровый моралист, Шеллинг — гениальный романтик. Стиль Фихте энергичен, но тверд и сух; стиль Шеллинга поэтичен и плавен.

Когда все сказано, абсолютная идентичность Шеллинга существенно не отличается от универсального ego Фихте. Его абсолютный разум состоит в равновесии или «безразличии» субъекта и объекта. Между ними нет реальной разницы. Это единство, подобное единству Спинозы, в котором вся жизнь и разнообразие угасают в пустой идентичности. Мало смысла в том, что Шеллинг называет абсолют «разумом», поскольку продолжает трактовать его как беспредикативное тождество — тождество, в котором субъект и объект рассматриваются как два полностью совпадающих элемента или как две силы, уничтожающие один. еще один. Сказать, что разум одинаково проявляется в обоих, равносильно тому, что сказать, что он вообще не проявляется. Если абсолютное единство становится чистой «точкой безразличия», оно фактически сводится к пустой форме, к простому имени.

еще один. Сказать, что разум одинаково проявляется в обоих, равносильно тому, что сказать, что он вообще не проявляется. Если абсолютное единство становится чистой «точкой безразличия», оно фактически сводится к пустой форме, к простому имени.

В заключение можно сказать, что философию Шеллинга можно разделить на три основных раздела — философию природы, философию тождества и антитезу позитивной и негативной философии.

Что касается первого, то главная заслуга Шеллинга состоит в том, что в противоположность Фихте он подчеркивал место природы, равно как и духа, в тотальном развитии самосознания. Природа не есть просто ограничение, посредством которого реализуется деятельность духа. Природа должна пониматься как проявление мысли. Но это нечто конкретное и положительное, имеющее свою структуру и особенности. Природа и Дух различны, но в обоих принцип развития по существу мыслим. В одном случае — в случае Природы — мысль стремится к сознанию; в другом — духе — это мысль, идущая от простого ощущения к размышлению. Таким образом, философия природы и философия духа одновременно параллельны и дополняют друг друга. Но теперь вопрос, к которому естественно привел шеллинговский взгляд на природу и дух, состоял в следующем: каков единый принцип, который выражается в них обоих? Оба указывают на общую основу. Попытка найти этот общий субстрат породила у Шеллинга Философия идентичности . Его рассуждения по этому поводу вызвали враждебную критику Гегеля, который сравнил свою нейтральную территорию с ночью, когда все коровы черные. Шеллинговский метод объяснения особенности — как более или менее перевеса с той или иной стороны — напоминает, говорит Гегель, усилие художника, который владеет только двумя красками, зеленым и красным, и применяет к своей картине теперь больше один, а теперь еще и другой.

Таким образом, философия природы и философия духа одновременно параллельны и дополняют друг друга. Но теперь вопрос, к которому естественно привел шеллинговский взгляд на природу и дух, состоял в следующем: каков единый принцип, который выражается в них обоих? Оба указывают на общую основу. Попытка найти этот общий субстрат породила у Шеллинга Философия идентичности . Его рассуждения по этому поводу вызвали враждебную критику Гегеля, который сравнил свою нейтральную территорию с ночью, когда все коровы черные. Шеллинговский метод объяснения особенности — как более или менее перевеса с той или иной стороны — напоминает, говорит Гегель, усилие художника, который владеет только двумя красками, зеленым и красным, и применяет к своей картине теперь больше один, а теперь еще и другой.

В поисках более адекватного выражения абсолюта Шеллинг прибегает к мистицизму, пользуясь то идеями неоплатонизма, то языком Якоба Беме. Он вынужден различать в абсолюте два фактора: один — темный, неопределенный элемент, другой — форму деятельности, посредством которой рождается мир, каким мы его знаем.

Отсюда видно, что философия Шеллинга заканчивается дуализмом. В то время как субъективный идеализм достигал единства лишь за счет одного из факторов, Шеллинг избегает односторонности Фихте только тем, что устанавливает формальное абстрактное тождество, в котором различия утверждаются, но не согласуются окончательно.

Идеализм в философии — телеработа

Идеализм в философии — это позиция, согласно которой вся реальность сводится к определениям ума, будь то «идеи», ментальные представления или более субъективные определения, такие как «чувственные переживания» или чувства. Теоретическое положение о природе мира и познания, философский идеализм не следует смешивать со стремлением к этическому идеалу в отношении общества. Сам термин «идеализм» стал употребляться в начале XVIII века в смысле, противоположном «материализму», затем «реализму» и «эмпиризму».

Мы обычно различаем онтологический или метафизический идеализм и эпистемологический идеализм. Первый выступает против материализма, утверждающего, что существует только материя. Второй противостоит реализму, утверждающему, что мир существует независимо от нашего представления о нем. В то время как онтологический идеализм исторически охватывает «объективный идеализм», для которого «объективный» мир имеет духовную (спиритуализм) или интеллектуальную (интеллектуализм) природу, гносеологический идеализм составляет один из тезисов «субъективного идеализма», для которого мир формируется по нашим представлениям.

Второй противостоит реализму, утверждающему, что мир существует независимо от нашего представления о нем. В то время как онтологический идеализм исторически охватывает «объективный идеализм», для которого «объективный» мир имеет духовную (спиритуализм) или интеллектуальную (интеллектуализм) природу, гносеологический идеализм составляет один из тезисов «субъективного идеализма», для которого мир формируется по нашим представлениям.

Идеалистическими называли самые разные мысли, такие как мысли Платона, Беркли, Канта, Фихте, Гегеля, которые имеют общее утверждение о важности «идеи», хотя они расходятся в том смысле, который они придают этому термину. . Лейбниц в Германии является первым философом в самом начале 18 века, заявившим о наследии идеализма, который он утверждает превзойти. Он впервые выработал это понятие в дидактических целях, чтобы противопоставить платоновское учение об идеях материализму Эпикура. Но не до Канта идеализм заявляет о себе как о заявленной позиции.

Определение

Онтологический идеализм

(Кристиан Вольф)

Именно Христиан Вольф через несколько лет после того, как его учитель Лейбниц ввел этот термин, инициировал использование понятия идеализма, отличное от ретроспективного, и освятил его. , следовательно, как философская категория в рамках настоящей таксономии. В этой таксономии оно приобретает значение онтологического постулата, относящегося к реальности, но еще не гносеологического тезиса, относящегося к знанию. В то время как идеализм Лейбница состоит только в приписывании «бытия» умопостигаемым, идеям или идеальностям, идеализм Вольфа квалифицирует доктрину как «монистическую», в отличие от другой монистической доктрины, которой является материализм, что существуют только идеи или умы, которые формируют эти идеи. . Таким образом, идеализм сначала определяется как онтологический принцип, согласно которому реальность (постоянство и, следовательно, «бытие») следует признавать только в мире духов. В этой семантической конфигурации антонимом идеализма действительно является материализм, поскольку последний признает только материальную реальность, подобно Эпикуру или Гоббсу.

, следовательно, как философская категория в рамках настоящей таксономии. В этой таксономии оно приобретает значение онтологического постулата, относящегося к реальности, но еще не гносеологического тезиса, относящегося к знанию. В то время как идеализм Лейбница состоит только в приписывании «бытия» умопостигаемым, идеям или идеальностям, идеализм Вольфа квалифицирует доктрину как «монистическую», в отличие от другой монистической доктрины, которой является материализм, что существуют только идеи или умы, которые формируют эти идеи. . Таким образом, идеализм сначала определяется как онтологический принцип, согласно которому реальность (постоянство и, следовательно, «бытие») следует признавать только в мире духов. В этой семантической конфигурации антонимом идеализма действительно является материализм, поскольку последний признает только материальную реальность, подобно Эпикуру или Гоббсу.

Онтологический идеализм по определению является нейтральной позицией на эпистемологическом уровне, решающим вопрос о природе реальности, а не о содержании представления, которое мы можем о ней иметь. Однако, если эпистемологический идеализм, кажется, не подразумевает онтологический идеализм — понятие независимой от разума реальности логически совместимо с идеей, что мы имеем доступ только к нашим собственным представлениям — это не то же самое в обратном направлении. Действительно, кажется, что если внешний мир имеет ту же природу, что и наши представления или наше сознание, то мы имеем доступ к нему через собственные представления или через наше сознание (прибегая, например, к самонаблюдению). Кроме того, исторически большинство философов, занимающих идеалистические позиции на онтологическом уровне, также являются идеалистами на эпистемологическом уровне: Платон, Лейбниц, Беркли, Фихте, Гегель являются наиболее яркими представителями идеализма, который является одновременно онтологическим и эпистемологическим, хотя их философии сильно различаются.

Однако, если эпистемологический идеализм, кажется, не подразумевает онтологический идеализм — понятие независимой от разума реальности логически совместимо с идеей, что мы имеем доступ только к нашим собственным представлениям — это не то же самое в обратном направлении. Действительно, кажется, что если внешний мир имеет ту же природу, что и наши представления или наше сознание, то мы имеем доступ к нему через собственные представления или через наше сознание (прибегая, например, к самонаблюдению). Кроме того, исторически большинство философов, занимающих идеалистические позиции на онтологическом уровне, также являются идеалистами на эпистемологическом уровне: Платон, Лейбниц, Беркли, Фихте, Гегель являются наиболее яркими представителями идеализма, который является одновременно онтологическим и эпистемологическим, хотя их философии сильно различаются.

Эпистемологический идеализм

Эпистемологический идеализм есть теоретическое положение о знании, согласно которому речь идет не о «реальных» объектах, независимых от нашего разума, а об идеях, представлениях или явлениях, которые сами по себе являются не чем иным, как определениями нашего разума. Следовательно, то, что мы знаем об объекте, существует только в уме или по отношению к нему. Таким образом, эпистемологический идеализм примыкает к онтологическому скептицизму, постулирующему невозможность познания самой реальности, и противостоит эпистемологическому реализму в его сильной версии. Эпистемологический реализм считает, что знание касается «реальных» объектов, внешних по отношению к познающему субъекту и независимых от него. Имплицитно принятый большинством исследователей в области естествознания гносеологический реализм предполагает возможность достижения познания действительности, хотя бы частичного и постепенного. Такая позиция логически противоположна онтологическому скептицизму, но тем не менее остается совместимой в своей слабой версии, которая есть косвенный реализм, со слабой версией гносеологического идеализма. В соответствии с этим, действительно, представления, дающие нам познание мира, так или иначе связаны с действительностью либо связями подобия или причинности (Декарт), либо таинственным образом ускользающими от нашего понимания связями (Кант).

Следовательно, то, что мы знаем об объекте, существует только в уме или по отношению к нему. Таким образом, эпистемологический идеализм примыкает к онтологическому скептицизму, постулирующему невозможность познания самой реальности, и противостоит эпистемологическому реализму в его сильной версии. Эпистемологический реализм считает, что знание касается «реальных» объектов, внешних по отношению к познающему субъекту и независимых от него. Имплицитно принятый большинством исследователей в области естествознания гносеологический реализм предполагает возможность достижения познания действительности, хотя бы частичного и постепенного. Такая позиция логически противоположна онтологическому скептицизму, но тем не менее остается совместимой в своей слабой версии, которая есть косвенный реализм, со слабой версией гносеологического идеализма. В соответствии с этим, действительно, представления, дающие нам познание мира, так или иначе связаны с действительностью либо связями подобия или причинности (Декарт), либо таинственным образом ускользающими от нашего понимания связями (Кант). .

.

Эпистемологический идеализм по определению является онтологически нейтральной позицией, определяющей не природу реальности, а содержание представления, которое мы можем о ней иметь. Следовательно, оно совместимо как с так называемым «объективным» идеализмом, отождествляющим реальность с объективным существованием идей или умов, так и с так называемым «субъективным» идеализмом, ставящим реальность мира в зависимость от предмет восприятия или познания. Однако поскольку субъективный идеализм подчиняет вопрос о существовании вещей вопросу об их представлении, гносеологический идеализм приближается к субъективному идеализму. Он близок к нему еще и тем, что само понятие знания как бы предполагает определенное отношение к действительности и что субъективный идеализм, в отличие от идеализма объективного, устанавливает форму эквивалентности между знанием и действительностью. Таким образом, эпистемологический идеализм исторически связан с субъективным идеализмом, как это имеет место, в частности, с Джорджем Беркли или, в определенной степени, с Эммануилом Кантом. Идеализм также является субъективистской позицией в эпистемологии, противопоставленной объективистской позиции, какой мы можем найти в сильной версии реализма, в прямом реализме, интерпретирующем восприятие как открытие без опосредования внешней реальности.

Идеализм также является субъективистской позицией в эпистемологии, противопоставленной объективистской позиции, какой мы можем найти в сильной версии реализма, в прямом реализме, интерпретирующем восприятие как открытие без опосредования внешней реальности.

Идеализм и реализм

(Субъективный автопортрет физика Эрнста Маха. Внешний мир и тело рисовальщика заключены там в кажущейся полости глаза, за которой как бы занимает место дух рисовальщика)

Сегодня идеализму обычно противопоставляют реализм, но идеализм изначально обозначал реалистическую позицию. Введенный Готфридом Лейбницем в 1702 году для описания платоновской теории идей, этот термин был впервые применен ретроспективно к философам, которые на него не претендовали. Идеалист, определяемый как «последователь философии Идеи», — это, следовательно, тот, кто признает реальность и первенство «Идей», составляющих «сверхчувственный мир». В отличие, по Лейбницу, от «материалистов», таких как Эпикур, и атомистов, которые признают только существование материи или механизмов природы, идеалисты обозначают, в частности, философов, которые придают «миру идей» постоянство и внеположность. по отношению к нашим психологическим представлениям, которые рассматриваются как индивидуальные и специфические. Таким образом, в этой первой смысловой конфигурации идеализм противостоит вовсе не реализму вообще, а другой, частной форме реализма: материализму. В отличие от материалистов, идеалисты приписывают существование чему-то другому, кроме простой материальности, и рассматривают последнюю как вторичную или деградировавшую реальность.

по отношению к нашим психологическим представлениям, которые рассматриваются как индивидуальные и специфические. Таким образом, в этой первой смысловой конфигурации идеализм противостоит вовсе не реализму вообще, а другой, частной форме реализма: материализму. В отличие от материалистов, идеалисты приписывают существование чему-то другому, кроме простой материальности, и рассматривают последнюю как вторичную или деградировавшую реальность.

Противопоставление идеализма и реализма, по мнению Изабель Тома-Фогель, проистекает из неверного толкования, появившегося во второй половине 18 века. Это неправильное истолкование было бы связано как с материалистической философией Дидро и энциклопедистов, которые сводят реальность к одной материи и поэтому видят в идеализме антиреализм, так и с защитниками здравого смысла в Германии, принадлежащими к известному философскому течению. как «эклектика». Эти немецкие эклектики, находящиеся под влиянием британской философии здравого смысла (Джеймс Битти, Томас Рид), не выдвигают, подобно Дидро, метафизического тезиса о природе реальности («бытие сводится к материи»), а предлагают выйти из метафизики, будь то дуалистическая, материалистическая или идеалистическая, возвращая знание к интуитивной связи с реальностью.