Россия в начале ХХ века — Студопедия

Поделись

20.1. В ходе революции 1905 – 1907 гг. произошло:

а) убийство императора народовольцами

б) установление советской власти

в) провозглашение демократической республики

г) отречение от власти Николая II

д) учреждение Государственной думы

20.2. К числу преобразований, проводившихся П.А. Столыпиным, относится:

а) отмена раздачи государственных земель дворянам

б) запрещение барщины

в) ограничение продажи крепостных крестьян

г) разрешение выхода из крестьян из общины с земельным наделом

д) упразднение Крестьянского банка

20.3. Главным событием Русско-японской войны 1904-1905 гг., определившим её ход, являлось…

а) оборона русскими войсками Порт-Артура

б) блокада японским флотом Владивостока

в) завершение строительства КВЖД

г) подписание союзного договора России и Китая

д) сражение у острова Цусима

20.4. На каком корабле погиб адмирал С.

а) «Архангел»

б) «Потемкин»

в) «Варяг»

г) «Очаков»

д) «Петропавловск»

20.5. Верховным главнокомандующим русской армии в начале первой мировой войны

а) М.В. Алексеев

б) А.А. Брусилов

в) Великий князь Николай Николаевич

г) В.А. Сухомлинов

д) Император Николай II

20.6. Этот государственный деятель трижды спасал российскую монархию: заключив мирный договор с Японией, подготовив Манифест 17 октября, укрепив монархию перед своей отставкой миллиардным займом у Франции:

а) С.Ю. Витте

б) П.А. Столыпин

в) П.Д. Святополк-Мирский

г) В.К. Плеве

д) Г.Е. Распутин

20.7. Первым событием революции 1905-1907 гг. в России стало…

а) восстание матросов в Кронштадте

б) убийство революционерами министра внутренних дел В.К. Плеве

в) восстание на броненосце Потемкин

г) всероссийская политическая стачка

д) Кровавое воскресение

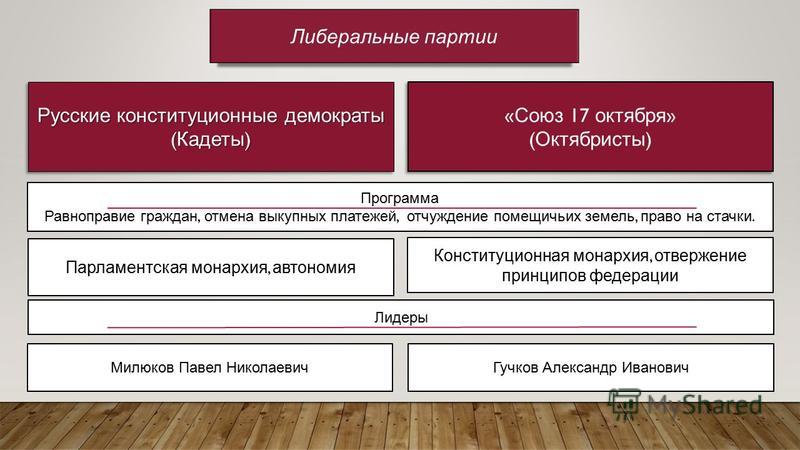

20.8. Лидером Конституционно-демократической партии России в начале ХХ века являлся…

а) Г. Е. Львов

Е. Львов

б) П.Н. Милюков

в) В.К. Плеве

г) А.И. Гучков

д) Н.С. Чхеидзе

20.9. Первой политической партией, созданной в России, являлась…

а) Партия социалистов-революционеров

б) Конституционно-демократическая партия

в) Союз 17 октября

г) Союз русого народа

д) Социал-демократическая партия

20.10. В первой мировой войне воевали…

а) Англия, Россия, Германия против Франции, Италии, Австро-Венгрии

б) Англия, Франция Россия против Германии, Италии, Турции

в) Англия, Франция, Россия против Германии, Австро-Венгрии, Турции

г) Англия, Германия, Франция против России, Австро-Венгрии, Италии

д) Франция, Россия, Италия против Германии, Англии, США

20.11. Столыпинская аграрная реформа имела своей целью…

а) перевод церковных земель в государственную собственность

б) решение проблемы малоземелья русских крестьян

в) внедрение новых технологий землепользования

г) развитие общинного землевладения

д) перераспределение помещичьих земель в пользу крестьян

20. 12. «Черносотенцами» в России начала ХХ века называли…

12. «Черносотенцами» в России начала ХХ века называли…

а) революционеров

б) рабочих, выполнявших самую тяжелую и низкооплачиваемую работу

в) членов крайне правых националистических партий

г) участников подпольной организации «Черный передел»

д) участников «батальонов смерти» в годы первой мировой войны

20.13. Рабочих, несших петицию царю 9 января 1905 г., возглавлял…

а) А.Ф. Керенский

б) С.В. Зубатов

в) В.И. Ленин

г) Г.А. Гапон

д) Л.Д. Троцкий

20.14.С.Ю. Витте являлся…

а) лидером партии кадетов

б) министром внутренних дел в годы первой русской революции

в) министром финансов России 1892-1903 гг.

г) Председателем Первой Государственной думы

д) лидером октябристов

20.15. Партия, принявшая в 1903 г. на II съезде программу, ставившую целью установление диктатуры пролетариата, называлась…

а) Анархический союз

б) «Союз освобождения»

в) «Союз 17 октября»

г) «Социалистов-революционеров»

д) РСДРП

20. 16.По Портсмутскому мирному договору Россия потеряла

16.По Портсмутскому мирному договору Россия потеряла

а) Среднюю Азию

б) Финляндию

в) Владивосток

г) Камчатку

д) Южный Сахалин

20.17. Октябристами в России в начале ХХ века называли…

а) членов монархических молодежных организаций

б) большевиков – участников октябрьского переворота

в) участников всероссийской октябрьской политической стачки

г) последователей А.С. Октябрева

д) членов партии «Союз 17 октября»

20.18. «Кадетами» в начале ХХ века в России называли…

а) крупных землевладельцев

б) кандидатов в депутаты Государственной Думы

в) воспитанников юнкерских училищ

г) членов конституционно-демократической партии

д) студентов высших учебных заведений

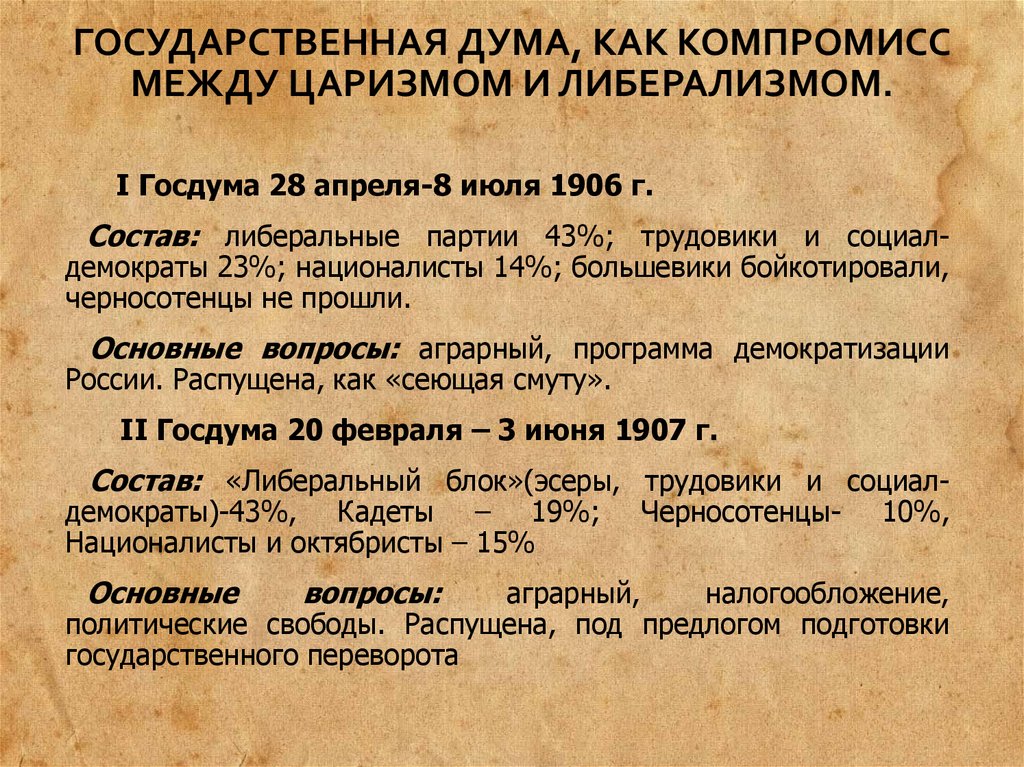

20.19. Какой из созывов Государственной Думы смог проработать полный срок до революции 1917 г.?

а) первая Дума

б) вторая Дума

в) третья Дума

г) четвертая Дума

д) ни одна из дореволюционных дум не доработала свой срок

20. 20. «Манифест» Николая II от 17 октября 1905 г. предусматривал…

20. «Манифест» Николая II от 17 октября 1905 г. предусматривал…

а) отказ от власти в пользу сына Алексея

б) отказ России от аренды г. Порт-Артур

в) введение всеобщего избирательного права

г) приказ войскам подавить восстание в Петрограде

д) введение в России нового органа власти — Государственной думы

Что в имени твоём? Как называли российские партии в начале XX века — VATNIKSTAN

В 2022 году состоялся юбилей, который на фоне текущих событий рискует пройти незамеченным. Между тем он значим и важен: в марте этого года (по новому стилю) исполняется 105 лет с начала Февральской революции. 12 марта (27 февраля по старому календарю) 1917 года началось восстание в Петрограде, а 14 марта новая власть установилась в Москве. В течение первого весеннего месяца сторонники Временного правительства взяли в свои руки управление по всей стране.

Историки (например, Борис Колоницкий) давно выяснили, что революции совершаются не только на улицах городов, но, что гораздо важнее, в мире слов и символов. Политический язык сам по себе становится орудием перемен: он не только формуется настоящим моментом, но и оказывает прямое влияние на реалии текущего дня. Не последнюю роль в этом языке играют названия, «позывные» ключевых участников политического процесса.

Политический язык сам по себе становится орудием перемен: он не только формуется настоящим моментом, но и оказывает прямое влияние на реалии текущего дня. Не последнюю роль в этом языке играют названия, «позывные» ключевых участников политического процесса.

Речь пойдёт не столько об официальных терминах из партийных документов, сколько об осевших в народном сознании «никах», «кличках» и тому подобных словечках из области быта. Эти повседневные формулы очень важны, поскольку позволяли обывателю быстро описывать политику (минуя громоздкие конструкции из официоза) в речи и так же стремительно на неё реагировать. Особенно в те моменты, когда политика, как незваная гостья, сама стучалась в дом к простому крестьянину или рабочему.

В дни забытого юбилея VATNIKSTAN вспоминает, как жители империи именовали политические силы, оформившиеся на пороге Февральской революции. Названия и самоназвания, привычно запомнившиеся нам из школьных учебников, способны рассказать весьма нетривиальные истории.

Названия и самоназвания, привычно запомнившиеся нам из школьных учебников, способны рассказать весьма нетривиальные истории.

Черносотенцы

Понятие «чёрная сотня» известно широкой публике и сегодня — так называет себя одно националистически настроенное издательство, а также возникшее вокруг него сообщество. Однако на своих идейных предшественников из начала ХХ века современные столичные националисты мало похожи. Те, настоящие, видели себя защитниками правящего режима, выразителями низового и массового гнева, объединившихся вокруг ценностей «православия, самодержавия, народности». При этом активны они были не столько в столицах, сколько в провинции, а в качестве политического орудия пускали в ход не слова, а кулаки и дубины.

В отличие от других движений, черносотенцы подобрали себе название сами. Их идея отсылала к «чёрным сотням» из ополчения Минина и Пожарского — то есть к добровольческим формированиям XVII века из лично свободных горожан, а через них — к понятию простого, «чёрного» народа. В 1906 году участник движения Владимир Гринмут в составленном им «Руководстве монархиста-черносотенца» указал:

Их идея отсылала к «чёрным сотням» из ополчения Минина и Пожарского — то есть к добровольческим формированиям XVII века из лично свободных горожан, а через них — к понятию простого, «чёрного» народа. В 1906 году участник движения Владимир Гринмут в составленном им «Руководстве монархиста-черносотенца» указал:

«Враги самодержавия назвали „чёрной сотней“ простой, чёрный русский народ, который во время вооружённого бунта 1905 года встал на защиту самодержавного Царя. Почётно ли это название, „чёрная сотня“? Да, очень почётное. Нижегородская чёрная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников».

Удачно выбранный исторический сюжет призван был привлечь сторонников, ориентированных на укрепление «исконно русских» начал политики и государственности. Парадоксально то, что образцы лучшего будущего черносотенцы искали в прошлом — в событиях и символах, не «испорченных» западным влиянием и «чуждой верой». Эту органичную, живую связь чёрной сотни с русской историей отмечали даже её политические противники. Так, нечто похожее на старую вечевую традицию увидел в движении Владимир Ленин, радикальный противник всякого монархизма. В статье «О черносотенстве» он писал:

Эту органичную, живую связь чёрной сотни с русской историей отмечали даже её политические противники. Так, нечто похожее на старую вечевую традицию увидел в движении Владимир Ленин, радикальный противник всякого монархизма. В статье «О черносотенстве» он писал:

«В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это — темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий».

Особенно болезненно чёрная сотня реагировала на волнения времён Первой русской революции. Воззвание Союза русского народа от 1905 года гласило:

«Бог знает, до каких пределов дойдёт подобная анархия, но несомненно одно, что мы идём неуклонно по пути к гибели и разрушению Государства Российского, ввиду чего призываем всех честных русских людей, без различия звания и состояния, преданных Царю, Отечеству и исконным русским началам, дружно сплотиться с целью ведения активной борьбы всеми законными средствами против произвола, насилий и прочих отрицательных проявлений только что дарованной нам свободы».

Силовые действия, погромы и сотрудничество с царской полицией, к которым были склонны представители движения, привели к тому, что образ черносотенца ожидаемо приобрёл негативные черты на страницах прессы. Ситуацию отражает цитата из злободневной статьи тех лет за авторством архиепископа Андроника Никольского — сторонника Союза русского народа, решившего лично включиться в «газетную войну». Интересней всего, что своих идейных и революционных противников Андроник назвал «красносотенцами», стремясь дискредитировать их по тем же самым лекалам:

«Только испытавши на своих боках силу растущего народного движения и действительного возрождения и сознавая своё бессилие, красносотенцы поспешили из-за угла опозорить это народное движение, прозвавши патриотов черносотенцами, погромщиками, человеконенавистниками».

Апеллируя к окололетописной традиции, черносотенцы видели ключевой стержень русской истории именно в православии, а врагов страны и монархической государственности зачастую воспринимали в конспирологически-апокалиптическом ключе. В этом формате существовали Союз русского народа, Союз Михаила-Архангела, Русское собрание, Русская монархическая партия и ряд более локальных организаций. Соответственно, моделируемый «образ врага» у радикальных монархистов часто приобретал яркие черты антисемитизма.

В этом формате существовали Союз русского народа, Союз Михаила-Архангела, Русское собрание, Русская монархическая партия и ряд более локальных организаций. Соответственно, моделируемый «образ врага» у радикальных монархистов часто приобретал яркие черты антисемитизма.

Евреев — считавшихся среди консервативно настроенной публики носителями традиций, враждебных самодержавию и православию — обвиняли в подкупе оппозиционной печати, финансировании революции и прочих «грехах». IV съезд Союза русского народа в 1907 году требовал «запретить евреям содержать банки, банкирские конторы и ссудные кассы, принимать участие в казённых подрядах, косвенно приобретать и арендовать землю, ограничить в праве торговли и занятия промышленностью». Предполагалось, что репрессии против «внутренних врагов» способны сплотить общество и защитить монархию от упадка.

Шествие черносотенцевПосле Февральской революции черносотенцы в одночасье оказались за бортом политической реальности. Больше не существовало императорской власти, а раздираемая войной страна полностью переключилась на задачи политического и экономического выживания. Государственная поддержка по понятным причинам также быстро закончилась. Черносотенное движение перестало быть актуальным с точки зрения реализации политических возможностей, уступив место совсем другим силам.

Больше не существовало императорской власти, а раздираемая войной страна полностью переключилась на задачи политического и экономического выживания. Государственная поддержка по понятным причинам также быстро закончилась. Черносотенное движение перестало быть актуальным с точки зрения реализации политических возможностей, уступив место совсем другим силам.

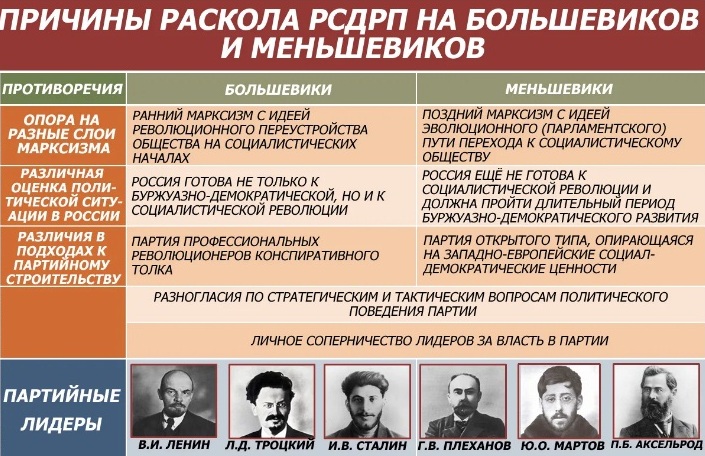

Большевики и меньшевики

На протяжении 70 лет советской истории сюжет о большевиках и меньшевиках был одним из краеугольных камней исторической мифологии СССР. Нарратив был оформлен по всем правилам древних мифов об изначальном предательстве.

В июле 1903 года очередной съезд РСДРП избирал представителей в органы партийного управления. Харизматичный Ленин смог перетянуть на свою сторону большинство, в то время как блок Юлия Мартова быстро перешёл в аутсайдеры. Сторонники Ленина продавливали идеи включения в программу РСДРП тезиса о диктатуре пролетариата (Мартов выступал против), решения аграрного вопроса и закрепления жёсткой организационной структуры. Мартов же пытался отстаивать «мягкое» членство как основной формат участия, без обязательного привлечения к активной работе.

Мартов же пытался отстаивать «мягкое» членство как основной формат участия, без обязательного привлечения к активной работе.

В итоге Ленин с 1905 года окрестил себя и своих сторонников большевиками, припечатав идейных противников презрительным прозвищем «меньшевиков» — тех, кто находится в меньшинстве. Историки считают, что Мартов фактическое принял изобретённое Лениным наименование: в публичной речи он никак не оспаривал название «меньшевики», предпочитая попросту игнорировать этот момент. В итоге в общественном сознании фракция Мартова постепенно переходила в положение вторичной.

Официально мартовцы продолжали применять для самоназвания аббревиатуру РСДРП (или краткую расшифровку «социал-демократы»), слово «меньшевики» они никогда не использовали. В «Записках социал-демократа» Юлий Мартов напишет:

«Ближайшая цель социал-демократии — достижение политической свободы, главная задача — организация рабочей партии».

Однако в итоге понятие «меньшевики» прочно закрепилось в политической повседневности. Также в бытовой речи использовалось сокращение «эсдеки» (то есть социал-демократы — СД).

Самоназвание «большевики» исторически оказалось очень удачным, придавая сторонникам Ленина ореол внутренней силы и уверенности (можно сравнить со словом «большак» — патриархальный глава крестьянской семьи, обладавший непререкаемым авторитетом). Действия фракции, активно стремившейся подстроить под себя все органы единой РСДРП, оказались под стать складывавшемуся образу.

Ленин явно стремился к подчинению всех течений внутри социал-демократии единой большевистской линии, стараясь превратить партию в эффективную и сплочённую организацию. Строго говоря, большевиков до 1917 года даже коллеги по политическому движению зачастую воспринимали как опасных радикалов. На IV съезде РСДРП 1906 года фракция Ленина вообще оказалась в меньшинстве при избрании руководящих партийных органов.

На IV съезде РСДРП 1906 года фракция Ленина вообще оказалась в меньшинстве при избрании руководящих партийных органов.

Интенсивная деятельность большевиков вносила конфликты и раскол в партийную работу. Формально общие съезды РСДРП собирались до 1912 года — на них принимались общие решения, велись фракционные дискуссии. Во время VI съезда в Праге в 1912 году по призыву Льва Троцкого создаётся Организационный комитет — он должен был стать инструментом объединения фракционных групп во избежание окончательного распада единой партии. Большевики, однако, ОК не признали, продолжая подчиняться решениям Центрального комитета, 12 из 14 членов которого изначально были их креатурами. В результате разрыв стал фактически неизбежен. С тех пор как сторонники Ленина, так и его противники предпочитали игнорировать своих партийных оппонентов, собираясь на собственных конференциях, независимых друг от друга.

Тем не менее попытки уврачевать раскол продолжались вплоть до Февральской революции. Ещё в 1913 году тот же Троцкий вновь призвал к преодолению разногласий и объединению партии «снизу». К нему присоединились Анатолий Луначарский, Георгий Чичерин, Александра Коллонтай и другие — позже все они станут советскими чиновниками первой величины. Иногда в официальной историографии времён СССР эту группу называли примиренцами, так как те стремились помирить между собой стремительно отдалявшиеся друг от друга фракции. Так, в книге Веры Владимировой «Ленский расстрел» 1932 года читаем:

«На помощь Троцкому выступали также и так называемые большевики-примиренцы (Каменев, Рыков, Ногин и др.). Стоя за совместную работу с ликвидаторами, они поносили большевиков-ленинцев и призывали „сломить сопротивление, которое оказывают делу сплочения партии большевики-ленинцы“ (см.

их бюллетень)».

Февральская революция поставила жирную точку в давно обозначившемся расколе единой РСДРП. Весной 1917 года на VII Апрельской конференции фракция Ленина окончательно оформила создание собственной партии под именем РСДРП(б), тем самым введя самоназвание «большевики» в официальный политический лексикон. Сформировавшаяся вокруг Троцкого примиренческая группа Межрайонного комитета в итоге оказалась близкой к ленинскому движению, хотя и сохраняла номинальную независимость. На VI съезде РСДРП (б), проходившим в августе 1917 года, межрайонцы вошли в центральные органы управления организации большевиков.

В августе 1917 года меньшевики тоже оформились в отдельную партию и вместе с тем, как и большевики, подтвердили своё нежелание отказываться от социал-демократического наследия. Сохранив, подобно Ленину, старую аббревиатуру, они провозгласили создание РСДРП(о), то есть «объединённой». Кроме того, после Февраля меньшевики совместно с эсерами сформировали Исполнительный комитет Петросовета, на короткое время получив немалое политическое влияние — и окончательно оказавшись по разные стороны баррикад с Лениным и его сторонниками.

Кроме того, после Февраля меньшевики совместно с эсерами сформировали Исполнительный комитет Петросовета, на короткое время получив немалое политическое влияние — и окончательно оказавшись по разные стороны баррикад с Лениным и его сторонниками.

Большевики окончательно откажутся от груза общего с меньшевиками прошлого лишь после Октябрьской революции, переименовав свою партию в РКП(б) в 1918 году. На правах победителей советские историки впоследствии сформируют нарратив об исконном противоборстве большевизма и меньшевизма, снабдив его соответствующими оценками. РСДРП же на какое-то время продолжит своё существование, но исключительно как партия в эмиграции.

Интересно, что в советской, а затем и в российской историографии в какой-то момент появился языковой конструкт «РСДРП(м)», использовавшийся для обозначения меньшевиков. Впервые такое наименование можно встретить в архивных стенограммах допроса некой Евы Львовны Бройдо от 1928 года. Записи следственных действий включают неоднократное упоминание РСДРП(м), членом которой Бройдо являлась с 1899-го. Очевидно, что сами меньшевики так себя никогда не называли, так как подчёркивание своего «меньшинства» плохо сказалось бы на их политической репутации.

Записи следственных действий включают неоднократное упоминание РСДРП(м), членом которой Бройдо являлась с 1899-го. Очевидно, что сами меньшевики так себя никогда не называли, так как подчёркивание своего «меньшинства» плохо сказалось бы на их политической репутации.

После Октября значение политического наследия РСДРП постепенно сходило на нет, а мелкие фракционные группировки либо вливались в ряды большевиков-победителей, либо растворялись в огне репрессий и Гражданской войны. Одним из последних движений, апеллировавших к устаревшей социал-демократической традиции, стала группа Бориса Авилова, объединившаяся после Февральской революции вокруг газеты «Новая жизнь».

Собственно, группу называли или новожизневцами (из-за одноимённой газеты), или интернационалистами. Как и межрайонцы, они стремились восстановить организационное единство раздробленной РСДРП и активно добивались этого на I Всероссийском съезде Советов (он проходил летом 1917-го). Когда план объединения всех фракций социал-демократов потерпел крах, новожизневцы заявили о предательстве большевиками и меньшевиками принципов интернационализма. И оформили собственную Организацию объединённых социал-демократов-интернационалистов. Да, вот такую громоздкую конструкцию поместили в название.

Когда план объединения всех фракций социал-демократов потерпел крах, новожизневцы заявили о предательстве большевиками и меньшевиками принципов интернационализма. И оформили собственную Организацию объединённых социал-демократов-интернационалистов. Да, вот такую громоздкую конструкцию поместили в название.

Уже в 1918 году новожизневцы, не желая отказываться от социал-демократического «бренда», оформились в независимую партию РСДРП(и) — «интернационалистов». Председателем ЦК новой партии вскоре стал Соломон Лозовский (будущий дипломат и функционер сталинского СССР), почти сразу же выступивший за слияние с РКП(б). Однако процесс объединения затянулся, несмотря на то что многие члены РСДРП(и) заняли важные посты в аппарате молодой Советской республики.

Чуть позже РСДРП(и), объединившись с другой мелкой группировкой, превратились в Российскую социалистическую рабочую партию интернационалистов (РСРПИ). В декабре 1919 года ЦК партии наконец принял решение о слиянии с РКП(б). Стремление имиджево походить на «больших игроков» партийного рынка в итоге логическим образом привело к поглощению.

В декабре 1919 года ЦК партии наконец принял решение о слиянии с РКП(б). Стремление имиджево походить на «больших игроков» партийного рынка в итоге логическим образом привело к поглощению.

Случай с большевиками и меньшевиками хорошо демонстрирует, насколько политической партии важно сформировать благоприятное восприятие своего «бренда» уже на уровне названия. Любому политику гораздо комфортнее быть частью организации, которую поддерживает большинство («большевики»). А ещё лучше одновременно с этим получить очевидного противника из разряда «реакционного меньшинства», вторичность которого также закрепится в самом его имени.

Партия социалистов-революционеров и Конституционно-демократическая партия

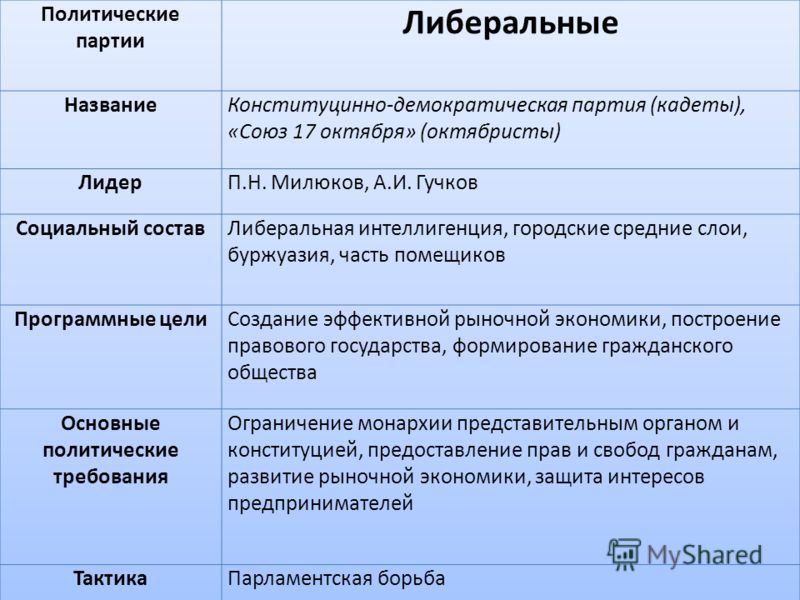

Эти два случая интересны тем, что сокращённое наименование данных партий уже в начале ХХ века вытеснило из публичного поля их официальные названия. Подобные сокращения не отражают нюансов программы и тактики, однако создают удобную и понятную ассоциацию с политической силой, о которой идёт речь. Русский язык, пойдя по пути упрощения, превратил первые буквы партийных названий в броские и символичные сочетания: «эсеры» (СР) и «кадеты» (КД). Именно так этим партиям удалось закрепиться в публичной политике, обеспечив себе известность и узнаваемость.

Русский язык, пойдя по пути упрощения, превратил первые буквы партийных названий в броские и символичные сочетания: «эсеры» (СР) и «кадеты» (КД). Именно так этим партиям удалось закрепиться в публичной политике, обеспечив себе известность и узнаваемость.

К слову, противники кадетов часто использовали производное от КД сокращение для того, чтобы символически связать тех с правящим режимом, его политическими и силовыми структурами. Кадетский корпус появился в России ещё в XVIII веке и стал начальной ступенью образования для будущих военных и государственных чинов Российской империи. В массовом сознании корпус закрепился как источник формирования лояльных авторитарной монархии управленцев.

Как следствие, эта ассоциация стала действенным инструментом вымывания Конституционно-демократической партии из политического ландшафта. Левая оппозиция неизменно представляла кадетов как опасных приспособленцев и ренегатов. Вот что писал Ленин в одном из писем Горькому:

Вот что писал Ленин в одном из писем Горькому:

«Таким „талантам“ не грех посидеть недельки в тюрьме, если это надо сделать для предупреждения заговоров (вроде Красной Горки) и гибели десятков тысяч. А мы эти заговоры кадетов и „околокадетов“ открыли. И мы знаем, что околокадетские профессора дают сплошь да рядом заговорщикам помощь. Это факт».

Здесь сделаем небольшое отступление в сторону теории политических технологий. Зачастую скрытых смыслов в названии нет, и «сигара — это просто сигара». Многие партии имеют общепринятые сокращения, которые банально удобны в повседневном употреблении. Однако в дальнейшем оно может сыграть важную роль, влияя на образ партии среди избирателей — а политики, со своей стороны, могут это обстоятельство учесть или проигнорировать. Имиджевую силу, связанную с названием, можно зашить в агитацию или создавать прочие символические атрибуты. Это никогда не бывает лишним.

Это никогда не бывает лишним.

Союз 17 октября

Казус, связанный с наименованием этой партии, даёт интересный повод поразмышлять о памяти и забвении в истории российской политики. Официальное название организации отсылает нас к императорскому манифесту 1905 года, который гарантировал многопартийность и впервые учредил легальный политический рынок в России. Платформа движения предполагала сочетание государственнических мотивов с прогрессивной риторикой. Это обеспечивало защиту от прямой конфронтации с монархией и её повесткой и одновременно позволяло проявлять известную «вольность», предлагая режиму нестандартные управленческие проекты.

Однако самоназвание партии оказалось на редкость неудачным. Блёклое слово «союз», да ещё в сочетании с числом в официальном имени привело к тому, что массовое сознание сократило его до более запоминающихся «октябристов». Манифест 17 октября был ключевым политическим событием начала XX века, и потому вошедшее в обиход сокращение вряд ли вызывало у публики какие-либо затруднения в интерпретации. Все понимали, к какому именно октябрю шла отсылка.

Манифест 17 октября был ключевым политическим событием начала XX века, и потому вошедшее в обиход сокращение вряд ли вызывало у публики какие-либо затруднения в интерпретации. Все понимали, к какому именно октябрю шла отсылка.

Однако контексты вымываются с течением времени, и сегодня, без дополнительного погружения в материал, не каждый вспомнит, из-за чего партия октябристов обрела такое название. Политические реалии, скрывавшиеся за названием «Союз 17 октября» и его сокращённой версией, давно перестали быть актуальными. Так, в том числе через языковые игры, мы утрачиваем грани когда-то значимых смыслов по прошествии лет. И это касается далеко не только истории и политики.

Бунд

Сегодня это слово стабильно закрепилось в мемах про слом устоев из соцсетей, однако в начале XX века ассоциации были несколько иными. Или нет?

Или нет?

Всеобщий еврейский рабочий союз, объединивший сторонников в Литве, Польше и России, появился в 1897 году и был давним участником трансъевропейских политических процессов. В России деятельность партии была построена в основном вокруг требования снять ограничения для евреев, усиленные во времена Александра III, и противодействия антисемитизму.

Ключевой повесткой становились еврейские погромы, две масштабных волны которых прокатились по империи в 1881–1882 и 1903–1906 годах. Потребность в совместной самозащите и стала основной мотивацией институционального развития партии. «Бунд» на идише означает «союз» — именно такое название партии закрепилось на страницах газет.

Может показаться, что русскому уху иностранное «бунд» слышалось похожим на российский «бунт». Однозначных документальных подтверждений этому нет, однако полностью отметать такой фактор не следует. Бунт, как известно, по природе своей бессмысленен и беспощаден. Поэтому он априори воспринимается отечественным, особенно охранительным, сознанием как угроза. В дополнение к этому партия отстаивала платформу гражданских прав для евреев. В итоге ожидаемыми противниками Бунда стали правые черносотенные движения, ориентированные на консервацию режима и прочность устоев.

Бунт, как известно, по природе своей бессмысленен и беспощаден. Поэтому он априори воспринимается отечественным, особенно охранительным, сознанием как угроза. В дополнение к этому партия отстаивала платформу гражданских прав для евреев. В итоге ожидаемыми противниками Бунда стали правые черносотенные движения, ориентированные на консервацию режима и прочность устоев.

Удивительно: партия не использовала сама и не получала извне никакого неофициального названия. Однако созвучность с похожим русским словом, возможно, сыграла важную контекстуальную роль и в некотором смысле вписала Бунд в контуры российской политики. Иногда даже дополнительных языковых усилий не нужно, чтобы добавить «перчинки» в конфликт внутри политической системы.

А судьи кто?

Выше мы привели ряд историй о том, как политические партии и общественные движения придумывали, получали специально или же случайно обретали звучные имена, закрепляющие их место в бытовом языке. Само появление подобных лингвистических игр говорило о достижении определённого уровня развития политической культуры в стране.

Само появление подобных лингвистических игр говорило о достижении определённого уровня развития политической культуры в стране.

В книге «Синдром публичной немоты» политолог Олег Хархордин, анализируя культуру дебатов в Государственной думе Российской империи, замечает следующую особенность. По его мнению, политические силы на этапе зарождения российской многопартийности ещё не до конца осознавали собственную взаимную субъектность. Другими словами, они вели активный диалог с властью, но гораздо реже говорили друг с другом.

В то же время обретение неофициального, «народного» имени свидетельствует как минимум о двух важных вещах. Во-первых, это означает, что использующие такое название люди применяют его относительно часто — иначе необходимости в удобном политическом сленге просто не возникало бы. Во-вторых, получается, что обозначаемая через жаргон политическая сила занимает важное место в картине мира пишущего или говорящего.

Позитивно или негативно данная сила оценивается — уже другой вопрос, но сам факт использования удобного наименования говорит о наличии интереса. Сам повседневный язык начала ХХ века показывал, что участие в публичной политике представлялось обществу значимым и необходимым. Это тем более важно, что легальная политическая и парламентская жизнь после 1905 года в России ещё только зарождалась.

Здесь есть и чисто лингвистический аспект. Для того чтобы политический дискурс стал повседневным, он должен быть банально удобным. Любой язык, в силу базовых свойств человеческой коммуникации, стремится к упрощению и повышению скорости передачи информации. При этом двигаясь в сторону большей символической ёмкости и эмоциональной насыщенности. Чем больше политического сленга имеем, тем больше значимых сведений получаем.

Тот факт, что в повседневности Российской империи существовали не просто Союз 17 октября, Партия социалистов-революционеров и РСДРП, а октябристы, эсеры и большевики с меньшевиками, говорит не только о зарождении политического рынка, но и о появлении общественного мнения в его практически современном виде. Сегодня, оглядываясь в прошлое, мы видим не казённые названия фиктивных организаций, имеющих какое-либо значение лишь на бумаге. Нет, у истоков ХХ века мы наблюдаем реальную заинтересованность политиков и общества в построении лучшего будущего.

Сегодня, оглядываясь в прошлое, мы видим не казённые названия фиктивных организаций, имеющих какое-либо значение лишь на бумаге. Нет, у истоков ХХ века мы наблюдаем реальную заинтересованность политиков и общества в построении лучшего будущего.

Смотрите также «Политические партии в открытках 1905 года».

Поделиться

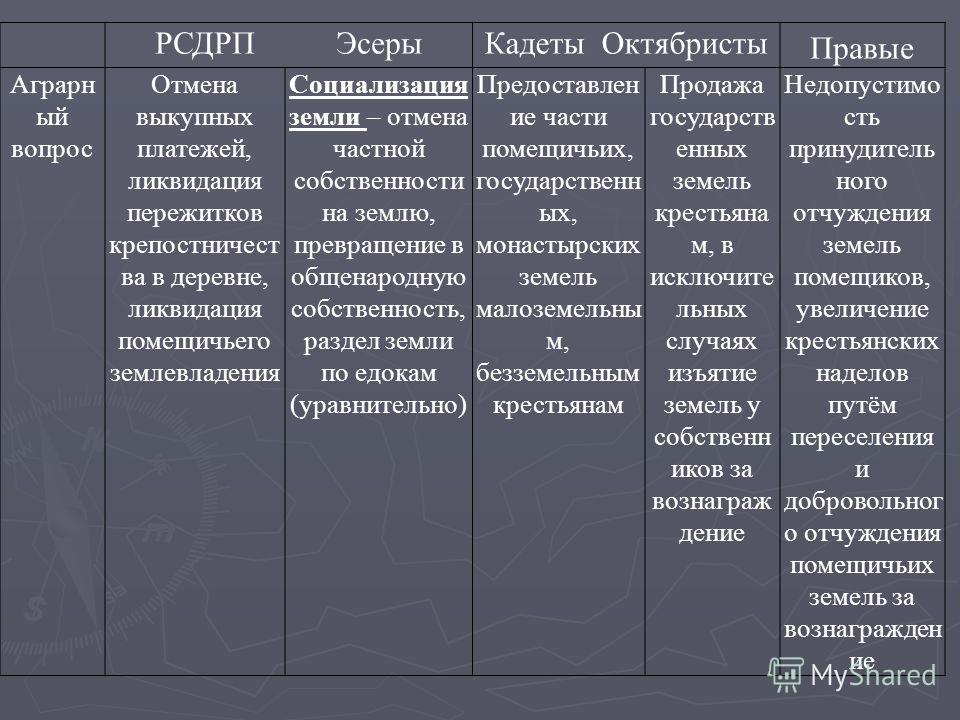

1. Правые и октябристы

Ленин: 1907/agrprogr: 1. Правые и октябристыАграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 гг.

Глава V

Классы и партии в споре об аграрном Вопрос во II Думе

Думаем, будет полезно подойти к вопросу о

аграрная программа рабочей партии в русской буржуазной

революция с другого и несколько иного ракурса. Анализ

экономических условий революции и политических аргументов в

пользу той или иной программы следует дополнить изображением

борьба между различными классами и партиями, которая будет

охватить все интересы и поставить их в прямую противоположность одному

Другая. Только такая картина может дать нам представление о том, что мы из себя представляем.

обсуждаем (борьба за землю в русской революции) как

всего , исключая односторонний и случайный характер отдельных

мнений и проверки теоретических выводов практической интуицией

заинтересованные лица. Как физические лица, любые представители партий и

классы могут ошибаться, но когда они выступают на публичной арене, перед

всей популяции, отдельные ошибки неизбежно исправляются

соответствующие группы или классы, которые заинтересованы в

борьба. Классы не ошибаются; в целом они определяют свои интересы и

политические цели в соответствии

с условиями борьбы и с условиями социального

эволюция.

Только такая картина может дать нам представление о том, что мы из себя представляем.

обсуждаем (борьба за землю в русской революции) как

всего , исключая односторонний и случайный характер отдельных

мнений и проверки теоретических выводов практической интуицией

заинтересованные лица. Как физические лица, любые представители партий и

классы могут ошибаться, но когда они выступают на публичной арене, перед

всей популяции, отдельные ошибки неизбежно исправляются

соответствующие группы или классы, которые заинтересованы в

борьба. Классы не ошибаются; в целом они определяют свои интересы и

политические цели в соответствии

с условиями борьбы и с условиями социального

эволюция.

Отличный материал для рисования такой картинки дает

Стенографические записи двух Дюм. Мы возьмем вторую Думу

потому что оно несомненно отражает борьбу классов в русской

революция полнее и зрелее: выборы во II Думу

не бойкотировалась какой-либо влиятельной партией. Политическая группировка г.

депутатов II Думы было гораздо определеннее, различные думские фракции

были более сплочены и более тесно связаны со своими

стороны.

Для получения полной и точной картины борьбы между различные классы и партии во время прений во II Думе мы с каждой крупной и конкретной думской фракцией придется иметь дело отдельно. и охарактеризовать его с помощью выдержек из основных речей выступил по основным пунктам аграрного вопроса. как это невозможно и излишне цитировать всех второстепенных ораторов, упомянем только тех, кто внес что-то новое или пролил примечательный свет на некоторые аспект вопроса.

Основные группы депутатов Думы, ярко выделившиеся в прениях по

аграрный вопрос заключался в следующем:

1) правые и октябристы — как мы увидим, существенного

разница между ними была показана во II Думе;

(2) кадеты;

3) правые и октябристские крестьяне, стоявшие, как мы увидим, на

Слева от кадетов;

(4) беспартийные крестьяне;

5) народники, или интеллигенты-трудовики, стоявшие несколько

Право

(6) крестьяне-трудовики; потом

(7) эсеры;

(8) «национальные», представляющие нерусские

национальности и

(9) социал-демократы.

1. Правые и октябристы

Позиция правых по аграрному вопросу была несомненно лучшей.

выраженные графом Бобринским в речи, произнесенной им 29 марта 1907 (18-го

сессия II Думы). В споре с левым священником Тихвинским

о Священных Писаниях и их заповедях повиноваться власть имущим,

и вспоминая. «самая чистая и светлая страница русской истории»

(1289) [1] –

освобождение крепостных (об этом мы поговорим позже) —

граф подошел к аграрному вопросу «с открытой

козырек». «Около 100 или 150 лет назад крестьяне, почти

повсюду в Западной Европе были такими же нищими, деградировавшими и

невежественны, как сегодня наши крестьяне. У них были такие же сельские общины, как

у нас в России при разделе земли подушно то типичное выживание

феодальный строй» (1293). Сегодня, продолжил оратор, крестьяне

в Западной Европе живут хорошо. Вопрос в том, какое чудо преобразило

«нищего, деградировавшего крестьянина в зажиточного и полезного

гражданин, уважающий себя и других»? «Может быть

ответ один: это чудо совершил единоличник

собственность, та форма собственности, которая так ненавистна здесь, слева, но

которую мы, справа, будем защищать всеми силами нашего разума,

со всей силой наших искренних убеждений, ибо мы знаем, что в

ложь собственности, сила и будущее России»

(1294).

Граф Бобринский идет

на сказать; и справедливо, что «эта дорога была указана в 1861 году, когда

крестьяне были освобождены от крепостной зависимости». Он консультирует

правительству не жалеть «десятков миллионов» на цели

«создание зажиточного класса крестьян-собственников». Он

заявляет: «Это, господа, в общих чертах наша аграрная

программа. Нет, это не так. программа предвыборных и пропагандистских обещаний. Это

не является программой разрушения существующих социальных и юридических норм

горит программа насильственного избавления от миллионов крестьян]; это

не программа опасных фантазий, это вполне осуществимая программа

[это все еще остается под вопросом] и тот, который был хорошо опробован [что такое

правда это правда]. И давно пора отказаться от мечтаний о каком-то

экономической исключительности русской нации… Но как объяснить

тот факт, что совершенно невыполнимые векселя, как у группы Трудовик

и Партии народной свободы были введены в

серьезное законодательное собрание? Ни один парламент в мире никогда не слышал о

вся земля переходит в собственность государства или земли отнимаются у

Павла и переданы Петру.

Граф Бобринский идет

на сказать; и справедливо, что «эта дорога была указана в 1861 году, когда

крестьяне были освобождены от крепостной зависимости». Он консультирует

правительству не жалеть «десятков миллионов» на цели

«создание зажиточного класса крестьян-собственников». Он

заявляет: «Это, господа, в общих чертах наша аграрная

программа. Нет, это не так. программа предвыборных и пропагандистских обещаний. Это

не является программой разрушения существующих социальных и юридических норм

горит программа насильственного избавления от миллионов крестьян]; это

не программа опасных фантазий, это вполне осуществимая программа

[это все еще остается под вопросом] и тот, который был хорошо опробован [что такое

правда это правда]. И давно пора отказаться от мечтаний о каком-то

экономической исключительности русской нации… Но как объяснить

тот факт, что совершенно невыполнимые векселя, как у группы Трудовик

и Партии народной свободы были введены в

серьезное законодательное собрание? Ни один парламент в мире никогда не слышал о

вся земля переходит в собственность государства или земли отнимаются у

Павла и переданы Петру. … Появление этих Биллей есть результат

недоумение» (прекрасное объяснение!)…. «Итак, русский

крестьяне, вам предстоит выбирать между двумя дорогами: одна дорога широкая и выглядит

легко — это путь узурпации и принудительного отчуждения, ибо

какие звонки были сделаны здесь. Эта дорога поначалу привлекательна, она ведет

под гору, а кончается пропастью [для помещиков? 1 и заклинания

разорение крестьянства и всего государства. Другая дорога узкая и

тернист и бежит в гору, но ведет к вершинам истины, справедливости и

прочного процветания» (1299).

… Появление этих Биллей есть результат

недоумение» (прекрасное объяснение!)…. «Итак, русский

крестьяне, вам предстоит выбирать между двумя дорогами: одна дорога широкая и выглядит

легко — это путь узурпации и принудительного отчуждения, ибо

какие звонки были сделаны здесь. Эта дорога поначалу привлекательна, она ведет

под гору, а кончается пропастью [для помещиков? 1 и заклинания

разорение крестьянства и всего государства. Другая дорога узкая и

тернист и бежит в гору, но ведет к вершинам истины, справедливости и

прочного процветания» (1299). Как видит читатель, это программа правительства. Это

именно то, что делает Столыпин своим знаменитым аграрным законодательством

по статье 87. Ту же программу Пуришкевич сформулировал в своем

аграрные тезисы (20-я сессия, 2 апреля 1907 г., стр. 1532-33). Одинаковый

программу отстаивали по частям октябристы, начиная с

Святополк-Мирский в первый день прений по аграрному вопросу

(19 марта), и заканчивая Капустиным («крестьянам нужно помещичье

а не землевладение, как это предлагается» — 24-е заседание, 9 апреля. , 1907 г.,

п. 1805 г., речь Капустина, под аплодисменты правых «и части

Центр»).

, 1907 г.,

п. 1805 г., речь Капустина, под аплодисменты правых «и части

Центр»).

В программе черносотенцев и октябристов нет даже

намек на защиту докапиталистических форм хозяйства, как, например,

восхвалением патриархального земледелия и т.д. Оборона села

коммуна, еще совсем недавно имевшая ярых поборников среди высшего

бюрократии и помещиков, сменилось ожесточенной враждебностью к

Это. Черносотенцы полностью стоят на позициях капиталистического развития и

обязательно изображать программу экономически прогрессивную, европейскую; это

следует особо подчеркнуть, поскольку вульгарный и упрощенный взгляд на

характер реакционной политики помещиков весьма распространен среди

нас. Либералы часто изображают черносотенцев клоунами и дураками, но это

надо сказать, что это описание гораздо более применимо к кадетам. Наш

реакционеры, однако, отличаются чрезвычайно ярко выраженной

классовое сознание. Они прекрасно знают, чего хотят, где находятся

собирается, и на какие силы они могут рассчитывать. Они не предают и тени

половинчатость или нерешительность (во всяком случае во II Думе; во

Сначала было «недоумение» — у Бобринских!). Они есть

ясно видно, что он связан с вполне определенным классом, привыкшим

команда, которая правильно оценивает условия, необходимые для сохранения

свое господство в капиталистической среде и нагло защищает свое

интересы, даже если это влечет за собой быстрое исчезновение, деградацию и выселение

миллионов крестьян. Черносотенная программа реакционна не потому,

он стремится увековечить любые докапиталистические отношения или систему (в этом отношении

все стороны

периода II Думы. уже, по существу, занять позицию

признавая капитализм, принимая его как должное), а потому, что он стоит

для Юнкер тип капиталистического развития для того к

укрепить власть и увеличить доходы помещиков, в

воздвигнуть здание самодержавия на новом, более сильном

Фонд. Нет никакого противоречия между тем, что говорят эти джентльмены, и тем,

что они делают; наши реакционеры тоже «деловые люди», как

Лассаль говорил о немецких реакционерах в отличие от либералов.

Они не предают и тени

половинчатость или нерешительность (во всяком случае во II Думе; во

Сначала было «недоумение» — у Бобринских!). Они есть

ясно видно, что он связан с вполне определенным классом, привыкшим

команда, которая правильно оценивает условия, необходимые для сохранения

свое господство в капиталистической среде и нагло защищает свое

интересы, даже если это влечет за собой быстрое исчезновение, деградацию и выселение

миллионов крестьян. Черносотенная программа реакционна не потому,

он стремится увековечить любые докапиталистические отношения или систему (в этом отношении

все стороны

периода II Думы. уже, по существу, занять позицию

признавая капитализм, принимая его как должное), а потому, что он стоит

для Юнкер тип капиталистического развития для того к

укрепить власть и увеличить доходы помещиков, в

воздвигнуть здание самодержавия на новом, более сильном

Фонд. Нет никакого противоречия между тем, что говорят эти джентльмены, и тем,

что они делают; наши реакционеры тоже «деловые люди», как

Лассаль говорил о немецких реакционерах в отличие от либералов.

Как относятся эти люди к идее национализации земля? В сторону, скажем, частичной национализации с компенсацией требовали кадетами в I Думе, оставив, как и меньшевики, частные владение мелкими хозяйствами и создание государственного земельного резерва из остальной земля? Разве они не видели в идее национализации возможность укрепления бюрократии, консолидации центрального буржуазного правительства против пролетариата, восстановления «государственного феодализма» и «Китайский эксперимент»?

Наоборот, всякий намек на национализацию земли их бесит, и

они борются с этим так, что можно подумать, что они позаимствовали

аргументы Плеханова. Взять дворянина Ветчинина, Правая земля

господин. «Я думаю, — сказал он на 39-м заседании 16 мая 1907 г.,

«что вопрос о принудительном отчуждении должен быть решен в

негативный смысл с точки зрения закона. Сторонники такого мнения

забывают, что нарушение прав частных собственников характерно для

государства, находящиеся на низкой ступени социального и политического развития. это

Достаточно вспомнить московский период, когда царь часто отбирал землю у

частным владельцам, а затем даровал его своим фаворитам и

монастыри. К чему привело такое отношение правительства? Последствия

были ужасны» (619).

это

Достаточно вспомнить московский период, когда царь часто отбирал землю у

частным владельцам, а затем даровал его своим фаворитам и

монастыри. К чему привело такое отношение правительства? Последствия

были ужасны» (619).

Так было использовано плехановское «восстановление Московской Руси»!

И Ветчинин не единственный, кто играет на этой струне. В Первой Думе был

помещик Н. Львов, избранный кадетом, а затем перешедший вправо,

а после роспуска I Думы вел переговоры со Столыпиным о месте

в министерстве — этот персонаж

поставить вопрос точно так же. «Удивительная вещь

о билле 42-х», — сказал он о билле, который

Курсанты. внесенный в первую Думу, «заключается в том, что он несет на себе отпечаток

того же старого бюрократического деспотизма, стремящегося все поставить на

равном уровне» (12-я сессия, 19 мая, 1906, стр. 479-80). Он, совсем в

дух Маслова, « заступился за » нерусский

национальностей: «Как нам подчинить ему [уравнению]

всей России, включая Малороссию, Литву, Польшу и Прибалтику

область?» (479. ) «В Петербурге, — предупреждал он, —

«вам придется создать гигантское земельное управление… и содержать

штат чиновников во всех уголках страны» (480).

) «В Петербурге, — предупреждал он, —

«вам придется создать гигантское земельное управление… и содержать

штат чиновников во всех уголках страны» (480).

Эти крики о чиновничестве и крепостном праве в связи с

национализации, — эти вопли наших муниципальщиков, некстати

скопированные с немецкой модели — являются доминирующей нотой во всех

выступления правых. Октябрист Шидловский, например, против

принудительное отчуждение, обвиняет кадетов в проповеди «привязанности

на землю» (12-я сессия II Думы, 19 марта, 1907 г.,

п. 752). Шульгин воет о нарушении собственности, о принудительном

отчуждение как «могила культуры и цивилизации» (16 в.

сессия, 26 марта 1907 г., с. 1133). Шульгин ссылается — он мог быть

цитирую Плеханова Дневник , [5] хотя он этого не говорит — до двенадцатого века

Китая, к плачевному результату китайского эксперимента в

национализация (с. 1137). Вот Скирмунт в I Думе: Государство

будет владельцем! «Благословение, Эльдорадо для

бюрократия» (10-е заседание, 16 мая 1906, с. 410). Здесь

Октябрист Танцов, восклицая во II Думе: «С гораздо большим

оправдание, эти упреки [о крепостном праве] могут быть отброшены к

Налево и в Центр. Что эти законопроекты дают крестьянам?

реальность, если не перспектива быть привязанной к земле, если не старая

крепостное право, только в иной форме, в которой место помещика будет

быть взяты ростовщиками и государственными чиновниками» (39-е заседание, 16 мая 2011 г.).

1907, с. 653).

410). Здесь

Октябрист Танцов, восклицая во II Думе: «С гораздо большим

оправдание, эти упреки [о крепостном праве] могут быть отброшены к

Налево и в Центр. Что эти законопроекты дают крестьянам?

реальность, если не перспектива быть привязанной к земле, если не старая

крепостное право, только в иной форме, в которой место помещика будет

быть взяты ростовщиками и государственными чиновниками» (39-е заседание, 16 мая 2011 г.).

1907, с. 653).

Конечно, лицемерие этих криков о бюрократизме в высшей степени вопиющее,

за прекрасную идею создания местных похвальных комитетов, избираемых

всеобщее, прямое и равное избирательное право при тайном голосовании было выдвинуто самым

крестьян, требующих национализации. Но черносотенные помещики заставил хвататься за все возможные аргументы против

национализация. Их классовый инстинкт подсказывает им, что национализация в

Россия двадцатого века неразрывно связана с крестьянским

республика. В других странах, где в силу объективных условий

не может быть крестьянской аграрной революции, дело обстоит, конечно,

разные — например, в Германии, где Канице могут сочувствовать

с планами национализации, где социалисты даже не услышат

национализация, где буржуазное движение за национализацию

ограничивается интеллектуалистским сектантством. Для борьбы с крестьянской революцией Права должны были предстать перед крестьянами в роли

поборники крестьянской собственности против национализации. У нас есть

видел один пример в деле Бобринского. Вот еще — Ветчинин:

«Этот вопрос [о национализации земли] должен быть, конечно,

утвердился в отрицательном смысле, ибо не находит сочувствия даже среди

крестьяне; они хотят иметь землю по праву собственности, а не по праву

аренда» (39-я сессия, стр. 621). Только помещики и кабинет министров

мог говорить за крестьяне за , что за образом. Этот факт

настолько хорошо известно, что я считаю излишним цитировать выступления

Гурко, Столыпины и тому подобные герои, горячо защищающие частные

владение.

Для борьбы с крестьянской революцией Права должны были предстать перед крестьянами в роли

поборники крестьянской собственности против национализации. У нас есть

видел один пример в деле Бобринского. Вот еще — Ветчинин:

«Этот вопрос [о национализации земли] должен быть, конечно,

утвердился в отрицательном смысле, ибо не находит сочувствия даже среди

крестьяне; они хотят иметь землю по праву собственности, а не по праву

аренда» (39-я сессия, стр. 621). Только помещики и кабинет министров

мог говорить за крестьяне за , что за образом. Этот факт

настолько хорошо известно, что я считаю излишним цитировать выступления

Гурко, Столыпины и тому подобные герои, горячо защищающие частные

владение.

Единственным исключением среди перелетов является терский казак Караулов,

кого мы уже

упомянул. [2] Соглашаясь отчасти также с кадетом Шингаревым, Караулов говорил, что

Казачьи войска представляют собой «огромную аграрную общину» (1363 г. ), т.

«Лучше отменить частную собственность на землю», чем

упразднить сельские общины, выступал за «широкое

муниципализация земель, подлежащих обращению в собственность

соответствующих областей» (1367). При этом он жаловался на

уколы бюрократии. «Мы не хозяева себе

собственности», — сказал он (1368 г.). Со значением этих казачьих

о симпатиях к муниципализации мы уже говорили выше.

), т.

«Лучше отменить частную собственность на землю», чем

упразднить сельские общины, выступал за «широкое

муниципализация земель, подлежащих обращению в собственность

соответствующих областей» (1367). При этом он жаловался на

уколы бюрократии. «Мы не хозяева себе

собственности», — сказал он (1368 г.). Со значением этих казачьих

о симпатиях к муниципализации мы уже говорили выше.

Примечания

[1] Здесь и далее цифрами указаны страницы стенографического Записывать. — Ленин

[2] См. стр. 336 этого тома. — Ред.

[3] Степан Разин и Емельян Пугачев — предводители великих Крестьянские восстания в России в XVII-XVIII вв.

[4] Сарын на кичку (дословно «на нос, lubbers!») — клич, который, как говорят, использовали волжские флибустьеры. приказ людям на борту судна лечь на нос и оставаться там, пока мародерство не закончилось.

[5] «Дневник» Плеханова — Дневник Социал-Демократа ( Дневник социал-демократа ) — непериодический орган. публиковалось через значительные промежутки времени Плехановым в Женеве с марта 1905 г.

по апрель 1912 г.

Всего было выпущено шестнадцать выпусков. Издание возобновлено в

Петроград в 1916 году, но вышел только один номер: В первых восьми номерах

(1905-06) Плеханов изложил крайне правую меньшевистскую и

оппортунистических взглядов, выступал за блок социал-демократии с

либеральная буржуазия, отвергла идею союза пролетариата

и крестьянства, и осудил декабрьское восстание. В 1909-12

(№№ 9-16), выступил против меньшевиков-ликвидаторов, стремившихся разогнать

подпольные партийные организации. По основным вопросам тактики,

однако он занял меньшевистскую позицию. Плехановский социал-шовинист

мнения были насильственно выражены в. выпуск № 1, изданный в 1916 году.

публиковалось через значительные промежутки времени Плехановым в Женеве с марта 1905 г.

по апрель 1912 г.

Всего было выпущено шестнадцать выпусков. Издание возобновлено в

Петроград в 1916 году, но вышел только один номер: В первых восьми номерах

(1905-06) Плеханов изложил крайне правую меньшевистскую и

оппортунистических взглядов, выступал за блок социал-демократии с

либеральная буржуазия, отвергла идею союза пролетариата

и крестьянства, и осудил декабрьское восстание. В 1909-12

(№№ 9-16), выступил против меньшевиков-ликвидаторов, стремившихся разогнать

подпольные партийные организации. По основным вопросам тактики,

однако он занял меньшевистскую позицию. Плехановский социал-шовинист

мнения были насильственно выражены в. выпуск № 1, изданный в 1916 году.

| 8. Некоторые примеры неразберихи, вызванной муниципализацией | | | 2. Кадеты Кадеты |

| Работает Индекс | Том 13 | | | Собрание сочинений | Л.И.А. Показатель |

| < назад | вперед > |

октябристов | Encyclopedia.com

происхождение в революции 1905

сотрудничество со Столыпиным

снижение влияния и распад

библиография

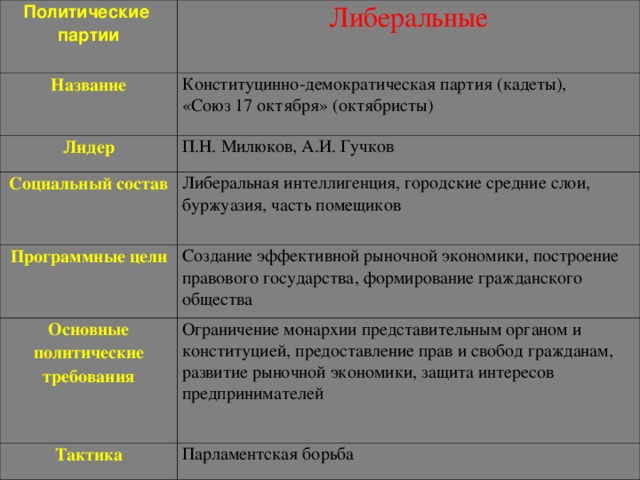

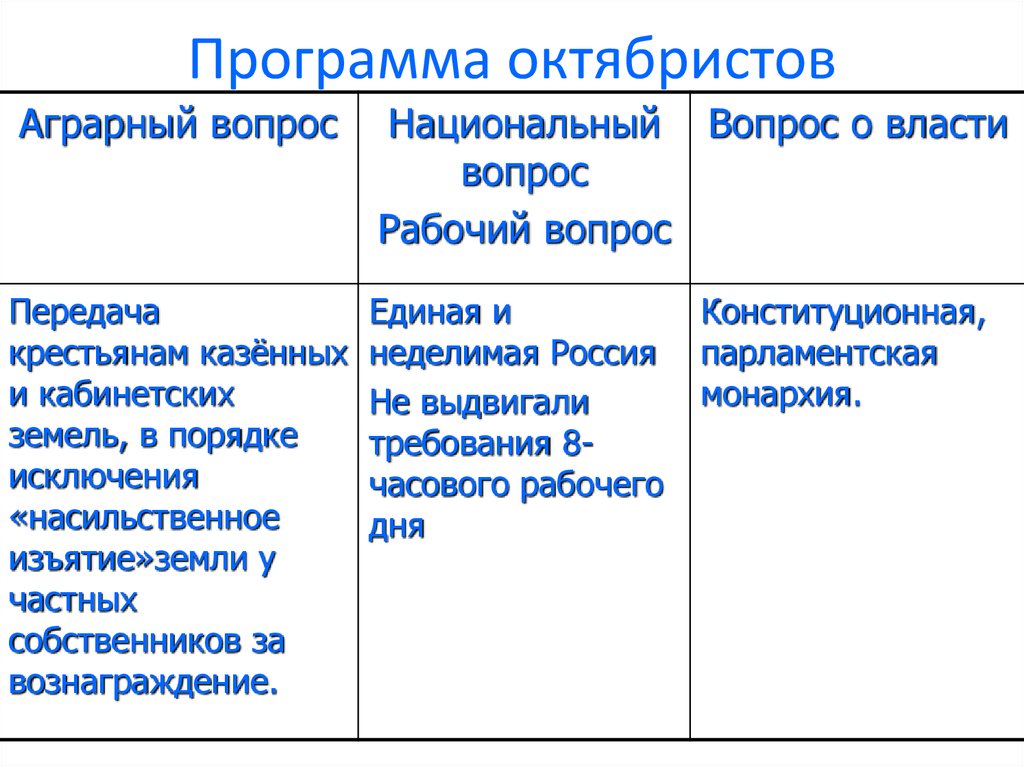

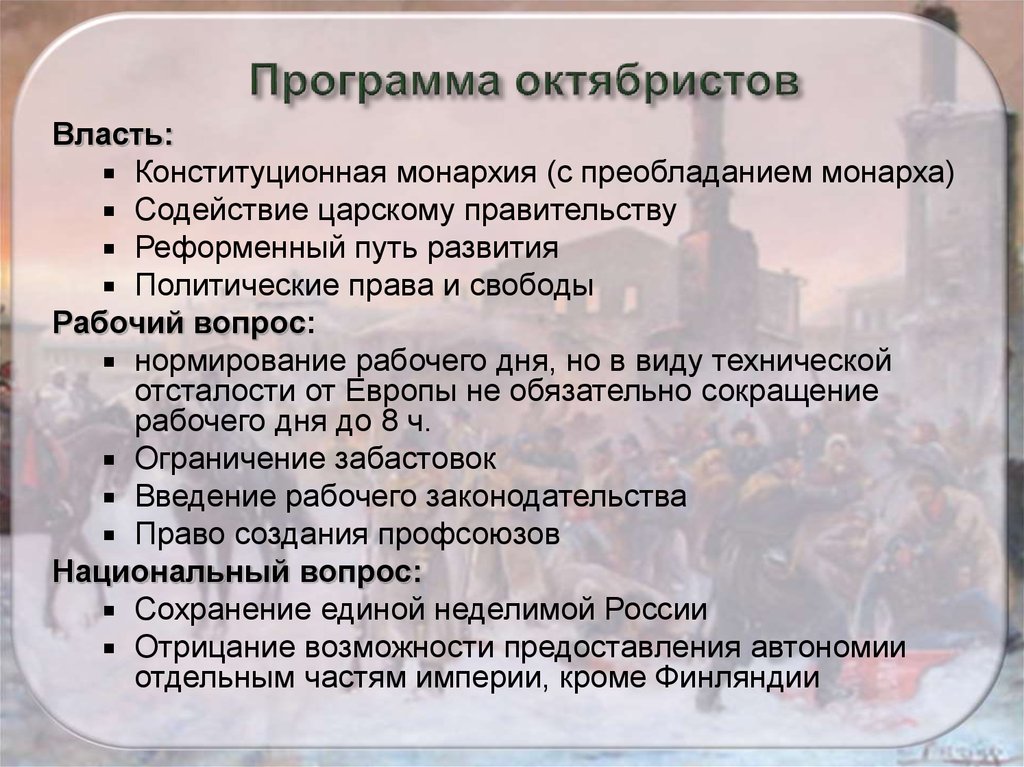

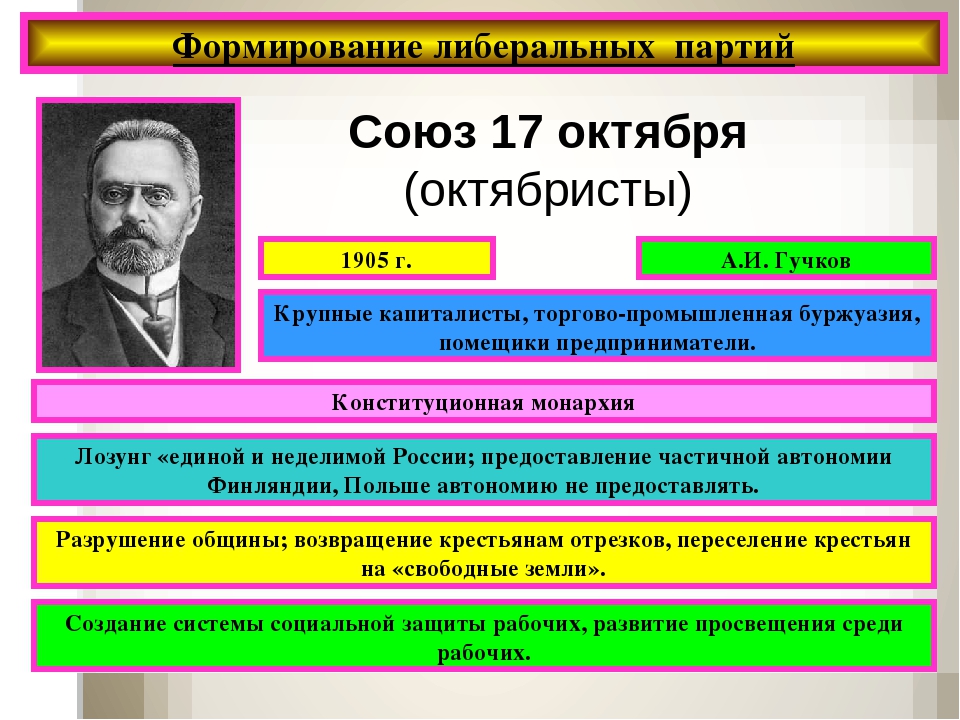

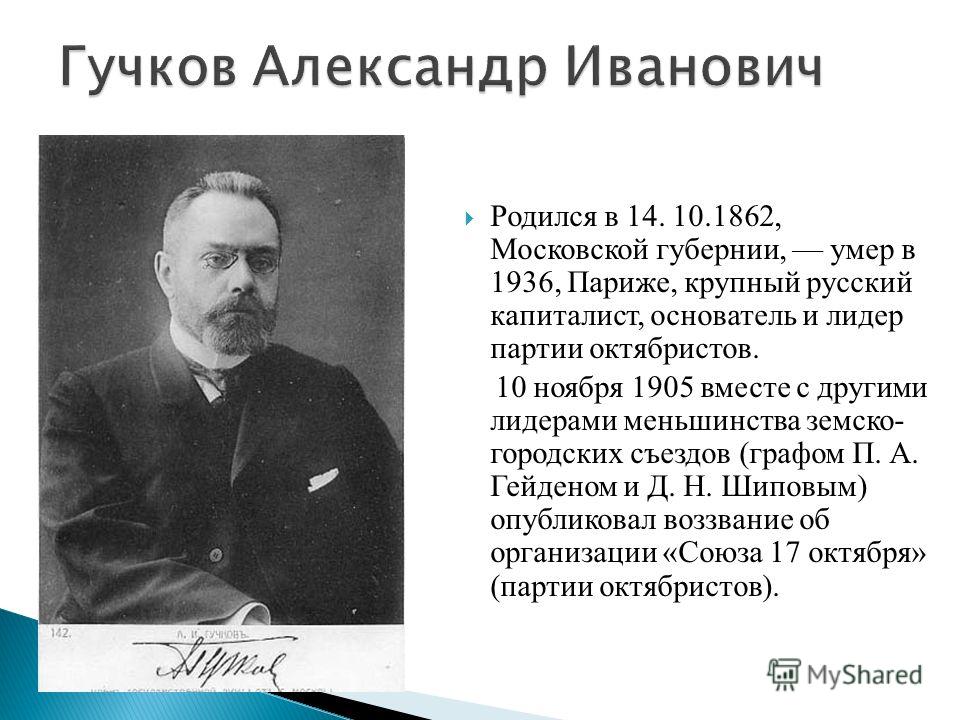

Партия октябристов, или Союз 17 октября, какое-то время была важной политической группировкой в Российской Государственной Думе в позднеимперской России. Впервые организованная в 1905 и 1906 годах вокруг земских активистов Дмитрия Шипова (1851–1920) и Михаила Родзянко (1859–1924) и текстильного промышленника Александра Гучкова (1862–1936), партия занимала умеренную позицию в поляризованной политической среде. В спектре доминируют революционные и радикальные силы слева и крайне антисемитские националистические силы справа. Она расширилась и стала крупнейшей партией в III Думе (1907–1912) и позиционировала себя как верный союзник премьер-министра Петра Столыпина (1862–1911). Партия дожила в раздробленной форме до Четвертой Думы (1912–1916), и несколько ее лидеров играли активную роль в политике до большевистской революции 1917 года.

В спектре доминируют революционные и радикальные силы слева и крайне антисемитские националистические силы справа. Она расширилась и стала крупнейшей партией в III Думе (1907–1912) и позиционировала себя как верный союзник премьер-министра Петра Столыпина (1862–1911). Партия дожила в раздробленной форме до Четвертой Думы (1912–1916), и несколько ее лидеров играли активную роль в политике до большевистской революции 1917 года.

Октябристы получили свое название от Октябрьского манифеста, обещания реформ выпущенный царем Николаем II в разгар революции 1905 года. Опасаясь дальнейших беспорядков, октябристы сплотились на защиту царского режима как от реакции, так и от революции, при условии, что царь до конца выполнит свое обещание восстановить Россию «на незыблемые основы гражданской свободы». Представитель умеренных помещиков шиповского крыла, вышедших из земского движения 189 г.0-х годов и элементы зарождавшегося предпринимательского слоя во главе с Гучковым, организовавшиеся в 1906 году в Петербургское торгово-промышленное товарищество, октябристы выдвинули националистически-монархическую платформу, призывавшую к превращению неограниченного царского самодержавия в «государственную законов» ( Rechtsstaat, или правовое государство ). В представлении октябристов возникновение гражданского общества и демократии должно было произойти в незыблемых пределах Российской империи, на «единстве и неделимости» которой настаивали патриотически настроенные октябристы. Их стремление к парламентской демократии сдерживалось страхом перед продолжающимися беспорядками, слабостью вооруженных сил империи и международным вызовом, вызванным подъемом имперской Германии на западных границах России. Так октябристы предложили свою поддержку правительству в Думе в период столыпинских реформ.

В представлении октябристов возникновение гражданского общества и демократии должно было произойти в незыблемых пределах Российской империи, на «единстве и неделимости» которой настаивали патриотически настроенные октябристы. Их стремление к парламентской демократии сдерживалось страхом перед продолжающимися беспорядками, слабостью вооруженных сил империи и международным вызовом, вызванным подъемом имперской Германии на западных границах России. Так октябристы предложили свою поддержку правительству в Думе в период столыпинских реформ.

Зарождающиеся политические партии думского периода, как правило, формировались вокруг харизматичных личностей, а не программ. Более чем кто-либо другой именно Гучков олицетворял октябристское движение. Названный Львом Троцким «либералом со шпорами», Гучков олицетворял виталистский и милитаристский дух того времени. Происходивший из семьи староверов-текстильщиков, получивший образование в Москве и Берлине, Гучков олицетворял изобилие зарождающейся предпринимательской буржуазии в России. Неутомимый авантюрист, он сражался против англичан в англо-бурской войне (189 г.9–1902), возглавлял Российский Красный Крест во время русско-японской войны (1904–1905), участвовал в многочисленных дуэлях и был поклонником «крови и железа» канцлера Германии Отто фон Бисмарка.

Неутомимый авантюрист, он сражался против англичан в англо-бурской войне (189 г.9–1902), возглавлял Российский Красный Крест во время русско-японской войны (1904–1905), участвовал в многочисленных дуэлях и был поклонником «крови и железа» канцлера Германии Отто фон Бисмарка.

Активистский темперамент Гучкова теоретически воспринимал демократические ценности, но тем не менее выдавал восхищение сильными политическими лидерами, обещавшими восстановление порядка и национального престижа. Для октябристов таким вождем был Столыпин. В радикально настроенной Второй Думе (1907 г.) октябристы не имели существенного значения. Но со столыпинским «переворотом» 16 июня (3 июня по старому стилю) 1907, в котором премьер-министр незаконно изменил законы о выборах в пользу консервативных собственников, октябристы стали доминирующей партией со 154 делегатами в III Думе.

Хотя манипулирование Столыпиным законом было явно неконституционным, Гучков защищал эту акцию как «печальную необходимость» для наведения порядка. Октябристы видели в Столыпине «русского Бисмарка», способного справиться с хаосом революции и привести Россию к конституционной монархии и великодержавной славе. В этом октябристы отличались от более либеральных к.-д. (кадетов), которые настаивали на строгом верховенстве закона и выступали против часто деспотичной тактики Столыпина. Октябристы стали оплотом столыпинских реформ, помогая премьер-министру проводить его аграрные реформы и другие мероприятия.

Октябристы видели в Столыпине «русского Бисмарка», способного справиться с хаосом революции и привести Россию к конституционной монархии и великодержавной славе. В этом октябристы отличались от более либеральных к.-д. (кадетов), которые настаивали на строгом верховенстве закона и выступали против часто деспотичной тактики Столыпина. Октябристы стали оплотом столыпинских реформ, помогая премьер-министру проводить его аграрные реформы и другие мероприятия.

Октябризм представлял собой, по словам Гучкова, «акт веры в Государя», расчетливую политическую авантюру, в которой царь и его приближенные были искренни в своем обещании реформ. Однако вскоре октябристы поняли, что самодержавие не переоделось и что уступки 1905 года отменяются по мере того, как силы порядка возвращают инициативу. Ряд политических кризисов, начавшийся с разгрома Морского Главного штаба в 1909 году, вскоре продемонстрировал непримиримость царя и его двора к реформам. Даже премьер-министр Столыпин обнаружил, что ему все больше мешают возродившиеся силы реакции. Октябристский компромисс с правительством начал рушиться, к глубокому огорчению Гучкова и его партии. Убийство Столыпина двойным агентом полиции в 1911 ускорил сдвиг власти вправо, и к кануну Первой мировой войны вопрос об упразднении самой Думы обсуждался при дворе. Позже Гучков признал, что Столыпин, его бывший кумир, «умер политически задолго до своей физической смерти».

Октябристский компромисс с правительством начал рушиться, к глубокому огорчению Гучкова и его партии. Убийство Столыпина двойным агентом полиции в 1911 ускорил сдвиг власти вправо, и к кануну Первой мировой войны вопрос об упразднении самой Думы обсуждался при дворе. Позже Гучков признал, что Столыпин, его бывший кумир, «умер политически задолго до своей физической смерти».

Крах октябристских надежд повлек за собой распад самой партии. Сокращение присутствия в IV Думе (98 делегатов) и растущее разочарование в правительстве привели в конечном итоге к разделению партии на левых октябристов и земских октябристов. Лидеры партии продолжали играть активную роль в политике во время Первой мировой войны. Все больше разочаровавшись в реакционном курсе режима и его неудачных военных усилиях, Гучков баловался схемами свержения и замены царя. Когда самодержавие рухнуло в феврале (марте по новому стилю) 1917 августа он возглавил думскую делегацию, обеспечившую отречение Николая. Позже он служил военным министром в первом Временном правительстве, но не смог справиться с силами дезинтеграции, действующими в российских вооруженных силах. С ростом радикализации политики в течение революционного года умеренные, такие как Гучков, были отброшены в сторону. После захвата власти большевиками октябристы служили в различных антибольшевистских правительствах, а большинство эмигрировало за границу после поражения белых армий в гражданской войне (1918–1920).

С ростом радикализации политики в течение революционного года умеренные, такие как Гучков, были отброшены в сторону. После захвата власти большевиками октябристы служили в различных антибольшевистских правительствах, а большинство эмигрировало за границу после поражения белых армий в гражданской войне (1918–1920).

На смертном одре в 1936 году Гучков произнес последнее благословение усилиям октябристов спасти российскую монархию от ее худших инстинктов: «Попытка должна была быть предпринята, как бы ни были малы шансы на успех. .»

См. также Кадеты; Либерализм; Революция 1905 года (Россия); Россия; Столыпин, Петр.

Хоскинг, Джеффри А. Российский конституционный эксперимент: правительство и Дума, 1907–1919 гг.14. Кембридж, Великобритания, 1973.

Макколи, Мартин. От октябристов к большевикам: Императорская Россия, 1905–1917 гг. Лондон, 1984 г.

Менаше, Луи. «Александр Гучков и истоки партии октябристов: русская буржуазия в политике, 1905 г.