Октябрь 1917 года: революция или переворот?

Новейшая история Октябрь 1917 года: революция или переворот?

Вопрос отнесения Октябрьской революции к государственному перевороту или революции остается актуальным и по сей день и предполагает рассмотрение проблемы Октября в мировом контексте.

Баррикады на Литейном проспекте в Петрограде. Февральская революция 1917 г.

Первоначальным значением слова «revolution» было: «круговое вращение, севооборот, периодическое возвращение» (в контексте смены времен года). Слово очень органично разбивается на две части: Re и volvere (лат. – катиться, оборачиваться), которые в совокупности дают нам «кругооборот, возвращение Ре».

Критический обзор революции в России ставит ряд вопросов как исторического, так и программного свойства. Ставки высоки, включая взгляд на возможность в будущем революционных действий. Ведь, в конце концов, каждая версия прошлого ведет к новому варианту будущего.

После открытия советских архивов стало известно огромное количество новых документов, которые, вне всякого сомнения, прольют новый свет на события тех лет и породят новые споры. Но и не погружаясь в недра архивов, мы натыкаемся на господствующий идеологический дискурс.

Штурм Зимнего. Фото:

По мнению Д. Бенсаида, чтобы сориентироваться в современных дискуссиях, хорошо начать с обзора трех получивших сегодня широкое распространение идей (Бенсаид Д., 1999):

1. Октябрь был на самом деле не революцией, а, скорее, заговором или переворотом, инспирированным явным меньшинством. С самого начала сверху была навязана авторитарная концепция организации общества, предоставляющая привилегии новой элите.

2. Направление развития русской революции и ее тоталитарные несчастья легко было предсказать. Они проистекают как бы из первородного греха революционной идеи. Разворачивание реальных исторических событий поэтому может быть сведено к прослеживанию того, как воплощалась эта извращенная идея, бесстыдно оставляя при этом в стороне всеобщие волнения, колоссальные события и неопределенность исхода борьбы.

3. Русская революция была обречена на поражение с самого начала. Она родилась «преждевременно» по отношению к развитию «исторического процесса». Она явилась продуктом попытки подстегнуть историю. Не сложились еще условия для свержения капитализма. А вожди большевиков вместо того, чтобы проявить мудрость и самоограничение на деле выступили агентами этого ускорения истории.

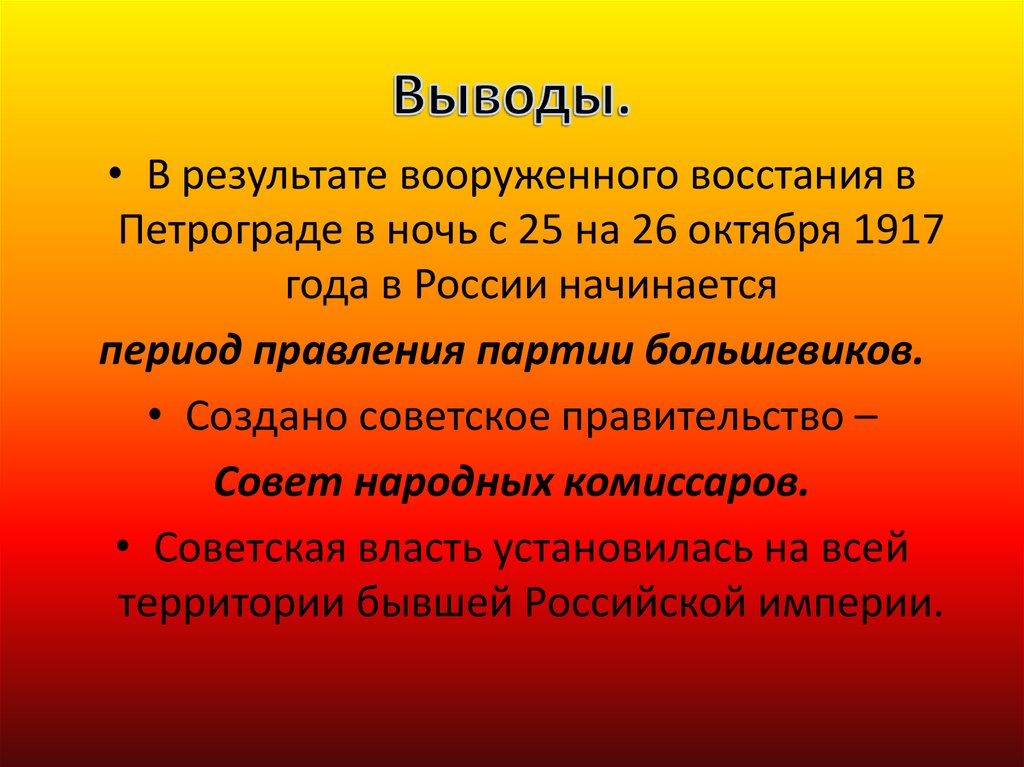

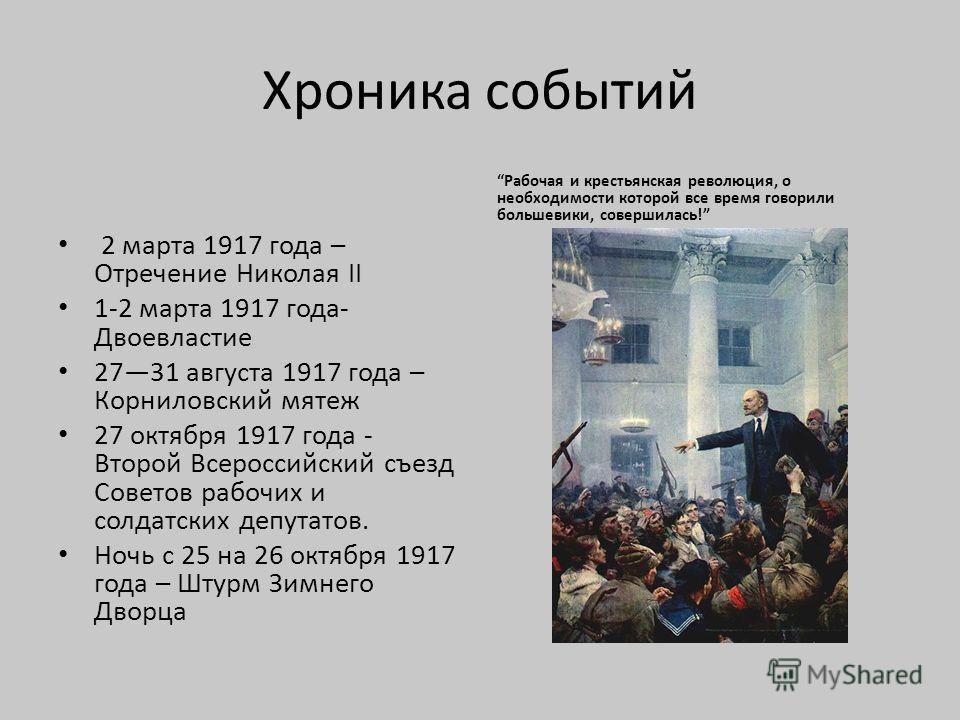

А. Иванов подчеркивает, что революция и переворот понятия не взаимоисключающие. Возможна революция без переворота, например, революция в США проходила в форме войны за независимость. Несть числа в истории переворотоам без всяких революций (в России – воцарение Елизаветы, Екатерины II, Александра I и т.д.). Низложение Временного правительства и передача власти Совнаркому – без всякого сомнения, государственный переворот. Он стал началом социальной революции в результате которой был разрушен один общественный строй и создан новый. Социальная революция – всегда длительный процесс, поэтому словосочетания типа «октябрьская революция» неточны но имеют право на существование.

Революционная толпа рядом с Кремлем в Москве. Фото: октябрь 1917 г.

Целесообразно обратиться и к работам В. И. Ленина с 1917 по 1921 годы. Во-первых, обнаруживается, что ни о какой Великой Октябрьской социалистической революции в работах Ленина нет ни малейшего упоминания. Речь идет об октябрьской – с маленькой буквы – революции, о пролетарской революции, об октябрьском перевороте – слова Ленина. Более внимательный читатель обнаружит, что до 1921 года – т.е. вплоть до фактического конца своей жизни – Ленин был уверен, что социалистическая революция продолжается.

Автор учебника по истории А. К. Соколов рассматривая Октябрьскую революцию как переворот в русле теории модернизации, довольно мягко характеризует роль Ленина и созданной им авангардной партии в стремлении к власти любой ценой, даже без учета реальных экономических и социальных условий. Вместе с тем в учебнике убедительно развенчивается легенда о «триумфальном шествии советской власти», показано, как на местах уже тогда нарастала угроза гражданской войны. Раскол армии, комбеды, разгон Учредительного собрания, подмена представительных органов органами «прямой» демократии в лице Советов – таковы основные вехи на пути к гражданской войне. (Соколов А. К., 1999)

Вместе с тем в учебнике убедительно развенчивается легенда о «триумфальном шествии советской власти», показано, как на местах уже тогда нарастала угроза гражданской войны. Раскол армии, комбеды, разгон Учредительного собрания, подмена представительных органов органами «прямой» демократии в лице Советов – таковы основные вехи на пути к гражданской войне. (Соколов А. К., 1999)

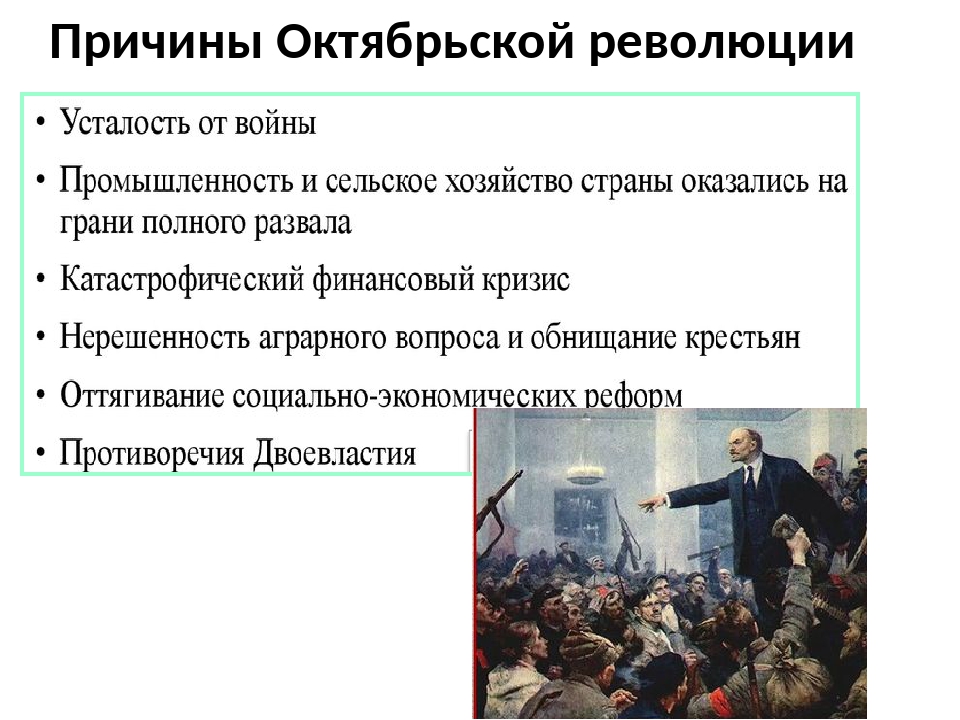

Октябрьская революция – явление очень сложное. О ней можно говорить только в парадигме «с одной стороны» и «с другой стороны». С одной стороны, Октябрьская революция явилась насилием над историческим процессом. В чем состоит задача любой социальной революции, что и отличает ее от дворцовых и иных переворотов? В том, чтобы снять преграды на пути исторического прогресса страны. Но если Россия по темпам роста производства в XX веке и вплоть до мировой войны лидировала в мире, значит, были все условия для прогресса.

Выступление В.И.Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года. Худ. И. И. Бродский, 1929 г.

Бродский, 1929 г.

Но, с другой стороны, по мнению А. Кива, октябрьский переворот перерос в глубокую социальную революцию, в которой приняли участие широчайшие народные массы, которая не только успешно решила многие экономические, научно-технические, социальные и иные проблемы, но и оказала позитивное влияние на ход мировых событий. Но она не решила главной проблемы – проблемы свободы, то есть демократии. А это потянуло за собой и все остальное, включая застой в общественном развитии, неэффективность экономики, появление феномена геронтократии, внешнеполитические авантюры и пр. Но это было прямым следствием реализации постулатов марксизма-ленинизма. (Кива А., 2002)

Л. Гвоздкова определяет события октября 1917 года как скачок вперед, уничтожение старого, рождение нового. Те формы взаимоотношений, которые веками складывались в России (подчиненного и подчиняющего, бесправного и правого, крепостного и помещика), слишком долго сохранялись и автоматически породили вековую мечту о свободе и равенстве. Россия имеет особое геополитическое положение, она – между Востоком и Западом. В ней были вече, дружина, советники при князе. Русь тяготела к западной цивилизации. Но с наступлением татаро-монгольского ига стали насильственно внедряться деспотические формы (князь получал ярлык на единовластное правление от татарского хана). И так в течение двух веков. Не позволил вернуть прежние порядки с элементами демократии Иван Грозный. Тормозили в дальнейшем крепостные отношения. Европа ушла вперед по капиталистическому пути развития, здесь уже работали демократические институты. Когда Россия, замороженная на два века, к ним едва подошла, в Европе родилось учение Карла Маркса, рановатое для нее: уровень развития производства и рабочего класса требовался более высокий, а ее еще многое в средневековье тянуло. Но именно в России это учение получило хорошую почву для своего развития. Как совершенно справедливо говорил В. И. Ленин, Россия оказалась самым слабым звеном в цепи всех капиталистических стран того времени, аккумулировав в себе многие противоречия.

Россия имеет особое геополитическое положение, она – между Востоком и Западом. В ней были вече, дружина, советники при князе. Русь тяготела к западной цивилизации. Но с наступлением татаро-монгольского ига стали насильственно внедряться деспотические формы (князь получал ярлык на единовластное правление от татарского хана). И так в течение двух веков. Не позволил вернуть прежние порядки с элементами демократии Иван Грозный. Тормозили в дальнейшем крепостные отношения. Европа ушла вперед по капиталистическому пути развития, здесь уже работали демократические институты. Когда Россия, замороженная на два века, к ним едва подошла, в Европе родилось учение Карла Маркса, рановатое для нее: уровень развития производства и рабочего класса требовался более высокий, а ее еще многое в средневековье тянуло. Но именно в России это учение получило хорошую почву для своего развития. Как совершенно справедливо говорил В. И. Ленин, Россия оказалась самым слабым звеном в цепи всех капиталистических стран того времени, аккумулировав в себе многие противоречия.

Со всей остротой стоит вопрос о роли масс в октябрьскую революцию. С такой точки зрения рассматривать ее как переворот было бы неправильно, т. к. она в конечном счете захватила и вовлекла в свой водоворот огромное количество народа. Нельзя не учитывать и того факта, что именно разочарование широких масс в результатах Февральской революции с ее катастрофическим ухудшением экономического положения в стране и продолжением мировой войны способствовали победе Октябрьской революции. Лозунги, выдвинутые большевиками, нашли широкую поддержку в массах. Они поверили, что угроза возврата старого режима реальна и большевики смогут воспрепятствовать этому, что кончится война, крестьяне получат землю.

Демонстранты перед Исакиевским собором в Петербурге.

В советской литературе, как правило, революции, как и всякий народный протест, было принято рассматривать с политэкономической точки зрения, с позиций классовой борьбы. Но сущность революции, да и всякого социального конфликта сложнее, чем только наличие противоречивых экономических интересов противостоящих сторон. Революции особенно наглядно выявляют многие иррациональные моменты в поведении масс. Известный русский социолог Питирим Сорокин назвал действия народных масс в России, увлеченных высокими идеями, законом социального иллюзионизма. Речь идет о расхождении «тьмы низких истин» от «возвышающего обмана». «Из одного края великой русской земли до другого произносились они (высокие, иллюзорные идеи), заражали миллионы, зажигали их огнем энтузиазма и фанатизма, будили и опьяняли их и возбуждали великую веру к себе и в себя. Казалось, что великий час пробил, вечно жданное наступает, мир обновляется и «синяя птица» всех этих ценностей в руках. История еще раз обманула верующих иллюзионистов.

Размышляя о судьбе России, Ленин в отличие от Сталина исходил из того, что Россия по уровню своего развития не готова для социалистической революции и «введения социализма», а потому, призывая на апрельской конференции после февральско-мартовской революции к новому, «второму» этапу революции (чем и стал Октябрьский переворот), Ленин не соглашался с Каменевым, что это будет «перерождение» буржуазной революции в социалистическую, прямо предупреждал против введения социализма и в отличие от Сталина никогда не называл совершившийся Октябрьский переворот «классической социалистической революцией».

Ленин. Худ. В. М. Ладвищенко. 1970-е гг.

Обращаясь к вопросу о мировом контексте Октября, снова сталкиваемся с проблемой разно-содержательного употребления понятий и терминов. Разнопонимание дает себя знать уже в том, что 7 ноября может отмечаться лишь как день начала Октябрьской революции, да и то с учетом стихийно развивавшегося еще до взятия Зимнего дворца народного движения. На такое разграничение приходится обращать внимание и в связи со спорами, была ли в России революция или только государственный переворот, и в силу того, что в течение длительного периода, да и поныне, в нашем обществоведении бытует утверждение, будто коренной вопрос революции – это вопрос о власти. Его распространению в значительной мере способствовали сталинские суждения, будто при переходе от капитализма к социализму всё новое в общественных отношениях начинается, создается лишь после взятия власти пролетариатом.

Его распространению в значительной мере способствовали сталинские суждения, будто при переходе от капитализма к социализму всё новое в общественных отношениях начинается, создается лишь после взятия власти пролетариатом.

Думается, что коренным (да и главным) вопросом всякой революции, при всей значимости вопроса о власти, является вопрос о преобразованиях, не только ею заявленных, провозглашаемых, но и совершаемых. Между тем в свершениях Октябрьской революции было много противоречивого не только в словах, лозунгах, а и в делах как текущих, так и на ближнюю и дальнюю перспективы. Не случайно ведь остается непроясненным до конца вопрос о хронологической датировке революции. Сложились большие расхождения в суждениях о времени «революционного превращения» капитализма в социализм в нашей стране. В былые времена тоже по-разному, но с определенным единством считалось, что концом этого времени, а, следовательно, и революции, были 1930-е годы, то ли когда мы «вступили в социализм», то ли, когда мы его «в основном построили», то ли когда увенчали его фундамент новой политической надстройкой, оформленной «сталинской Конституцией». (Евзеров В. Я., 1997).

(Евзеров В. Я., 1997).

В определении объективных результатов Октябрьской революции чрезвычайно важно отделить пропагандистские лозунги от реальных дел, ибо осталось в жизни лишь то, что объективно необходимо было России на ее путях к модернизации.

Экономика – индустриализация, электрификация, технический прогресс, подготовка научно-технических кадров. Просвещение – ликбез, подготовка собственной «косной» интеллигенции (рабфаки, втузы), поддержка науки, образования и здравоохранения. Все эти задачи стояли и до Октябрьской революции, и именно их решение обеспечивало большевикам поддержку населения. По существу, большевики остались «просвещенцами». Они верили в силу науки, надеясь с ее помощью создать «нового человека».

Высокие темпы индустриализации делают СССР независимым государством. Плакат 1930 г.

Этикетки типа «социалистическая культурная революция» не меняли по существу чисто буржуазно-демократических задач модернизации. Через ликбез в XVII в. прошла Англия, в XVIII – Франция, в XIX – Германия. После Второй мировой войны по пути ликбеза пошли страны «третьего мира». Да и система яслей, детских садов, бесплатного медицинского обслуживания, страхования существовала в дореволюционной России (земства, «просвещенные» фабриканты типа Морозовых, Коноваловых и др.). То, что большевики распространили этот единичный опыт на весь СССР, еще не значит, что он стал «социалистическим». (Сироткин В. Г., 1998)

После Второй мировой войны по пути ликбеза пошли страны «третьего мира». Да и система яслей, детских садов, бесплатного медицинского обслуживания, страхования существовала в дореволюционной России (земства, «просвещенные» фабриканты типа Морозовых, Коноваловых и др.). То, что большевики распространили этот единичный опыт на весь СССР, еще не значит, что он стал «социалистическим». (Сироткин В. Г., 1998)

Подводя итоги, отметим, что впервые точка зрения на Октябрьскую революцию 1917 года как на переворот была высказана сразу после восстания большевиков, в том числе марксистами. Известный в прошлом деятель большевистской партии А. Богданов (Малиновский) назвал в письме к А. Луначарскому вооруженное восстание «солдатским восстанием». Эта позиция опирается на реальные факты: роль армии и флота в момент взятия власти большевиками была велика. Однако продержаться сколько-нибудь долго в 170-миллионной стране на штыках было невозможно. Значит, были другие факторы, обусловившие ход событий, которые эта точка зрения не учитывает.

Революционные солдаты рядом с захваченным зданием телефонной станции. Фото: октябрь 1917 г.

Являясь тем не менее демократическим движением народных масс, русская революция руководствовалась смутным, политически не оформленным, по существу, скорее, психологически-бытовым идеалом самочинности и самостоятельности. По объективному содержанию это был процесс проникновения низших слоев во все области государственно-общественной жизни и культуры и переход их из состояния пассивного объекта воздействия в состояние активного субъекта строительства жизни. Начался он не в 1917 году, а гораздо раньше. Демократизация средней и высшей школы, литературы, чиновничества, были характерными явлениями в жизни России, начиная со второй половины XIX века. Шаг за шагом надвигалась повсюду крестьянская Россия, заставляя отступать дворянскую. В период революции 1917 года этот процесс демократизации из состояния постепенного просачивания перешел в состояние бурного наводнения. Таким образом, 1917 год в истории России явился годом не только слома прежней системы общественных отношений, но и годом перехода к новому типу культуры, к новым отношениям.

Библиография

1. Бенсаид Д. В защиту коммунизма // Альернативы, № 3, 1999

2. Гвоздкова Л. Д. Именно Великая. –Кемерово, 1999

3. Евзеров В. Я. Октябрьская революция и ее мировой контекст. В сборн. «Октябрь 1917: смысл и значение» Материалы круглого стола, состоявшегося в Горбачев-Фонде 30 октября 1997 г. – М., 1998

4. Иванов А. Н. Смута. Год 1917. –М., 1999

5. Кива А. А. Разбитое государство. –М., 2002

6. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 38. –М., 1976

7. Сироткин В. Г. Октябрь: мифы и реальность. В сборн. «Октябрь 1917: смысл и значение» Материалы круглого стола, состоявшегося в Горбачев-Фонде 30 октября 1997 г. – М., 1998

8. Соколов А. К., Тяжельникова В. С. Курс советской истории 1941-1991.Ч.1-2,. -М., 1999

9. Сорокин П. Современное состояние России// Новый мир, № 4, 1992

Понравилась статья? Поддержите нас донатом. Проект существует на пожертвования и доходы от рекламы

Приглашение к дискуссии: Февраль и Октябрь 1917 года – одна революция или всё-таки две?

Странно, но в мартовском историческом календаре 2016 года совсем затерялась Февральская революция, основные события которой по новому стилю происходили именно в марте.

О 63-й годовщине со дня смерти Сталина не написал только ленивый, о 70-летии Фултонской речи Черчилля и ленивые отписались. А вот о том, что 99 лет назад, 15 марта 1917 года по новому стилю, Николай II отрёкся от престола и в России произошло важнейшее историческое событие, смена формы правления, «топовые» отечественные СМИ благополучно позабыли: по состоянию на вечер 15 марта 2016 года «недокруглая» дата окончания монархии обойдена молчанием и в ежедневных газетах, и на интернет-площадках.

Наверное, затем, чтобы через год, в феврале-марте 2017-го, «вспомнить всё» – по давно заведённому ритуалу. А ритуал – это когда «к юбилею» массированное медиа-наступление обрушивает на головы публики лавину фактов и версий, чтобы затем надолго умолкнуть и оставить ощущение пресыщенности даже у людей с историческим образованием.

А ведь о том, что 100-летие событий 1917 года нужно будет объяснить миллионам наших граждан современным языком и по возможности доходчиво, нужно уже сейчас.

***

Может быть, об отречении императора молчат потому, что всем всё давно известно, и школьников теперь учат по-новому? И правда, все события от февраля до октября 1917 года зовутся отныне, как учит новый Историко-культурный стандарт (ИКС) для школ, «Великой российской революцией» (ВРР). Концепцию эту в своих книгах активно развивает известный историк Александр Шубин – его работа 2014 года так и названа: «Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года». Идея предельно простая и понятная, отсылающая к неудачной попытке Ельцина назвать 7 ноября «днём примирения и согласия».

Давайте проведём небольшое расследование и проверим, что же написано о ВРР в разных местах того самого ИКС. В списке исторических дат встречаем такую: «Февраль – ноябрь 1917 г. – Великая российская революция». Так и хочется спросить: и это всё, на революцию отведено только десять месяцев? Ведь Великая французская революция, с которой явно скопирован образ ВРР, длилась по разным оценкам историков с 1789 по 1794, а то и по 1799 год?

От загадочной даты перейдём к загадочному толкованию. Вот как выглядит описание ВРР в ИКС: если основные события российской истории в стандарте представлены в виде связного текста, пригодного для толкования школьникам, то здесь обычное перечисление фактов, событий и персонажей. В перечне этом вроде бы всё на месте, но почему этот период и есть ВРР, непонятно. Кстати, «февральской революции» в этом списке нет, а «октябрьская» (в кавычках) есть.

Вот как выглядит описание ВРР в ИКС: если основные события российской истории в стандарте представлены в виде связного текста, пригодного для толкования школьникам, то здесь обычное перечисление фактов, событий и персонажей. В перечне этом вроде бы всё на месте, но почему этот период и есть ВРР, непонятно. Кстати, «февральской революции» в этом списке нет, а «октябрьская» (в кавычках) есть.

По крайней мере, уже внедрённый в российские школы Историко-культурный стандарт не даёт внятного ответа на важнейший вопрос: а почему стоит объединять события Февраля и Октября 1917 года в одну революцию? И, соответственно, в какой логике даже самый опытный учитель должен объяснить школьникам это «великое революционное единство»?

И не случайно: и в самом обществе, и среди специалистов по-прежнему отсутствует чёткое понимание революции (или революций – в данном контексте это как раз не принципиально). Разноголосицы по-прежнему куда больше, чем согласия в оценках. Октябрь, по идее, великим быть перестал, Февраль им так и не сделался, а столетие событий 1917 года отмечать уже через год. За оставшееся время хорошо бы определиться хотя бы с тем, сколько революций тогда случилось и в каком виде их стоит изложить в учебниках.

За оставшееся время хорошо бы определиться хотя бы с тем, сколько революций тогда случилось и в каком виде их стоит изложить в учебниках.

***

Движение здесь, на мой взгляд, возможно в двух направлениях:

— или распространить понятие ВРР, по аналогии с французским вариантом, не только на февраль-ноябрь 1917-го, но и на события Гражданской войны вплоть до образования СССР в 1922 году,

— или вернуться к проверенному десятилетиями разделению на Февраль и Октябрь.

Аргументов в пользу традиционной версии немало, кратко упомяну лишь основные из них.

Февральская революция (в прежнем понимании советской историографии – буржуазно-демократическая), хоть и произошла неожиданно для многих её участников и будущих членов Временного правительства, сменила форму власти вполне естественным образом. Россия не отказалась от своих международных обязательств, пыталась продолжать войну в составе Антанты, и в остальном мире государство со столицей в Петрограде никто не воспринимал как нечто необычное и «нелегитимное». Никакого сопротивления февральской перемене государственного управления оказано не было, даже великие князья, как известно, появлялись на улицах с красными бантами.

Никакого сопротивления февральской перемене государственного управления оказано не было, даже великие князья, как известно, появлялись на улицах с красными бантами.

Октябрьский же переход власти в руки большевиков, в отличие от февральского, был тщательно спланирован в тактическом плане, идеологически обоснован – и этим отличался от спонтанных событий начала года. Ленин и его соратники со своими лозунгами диктатуры пролетариата и мировой пролетарской революции не преследовали цели сохранения легитимности правления и выполнения обязательств на международной арене. Только по окончании Гражданской войны и с фактическим отказом от лозунга мировой революции проблема признания со стороны остального мира стала актуальной, и страна постепенно, но далеко не сразу вернулась в привычные координаты межгосударственного, а во многом и внутригосударственного существования. Наконец, сопротивление захватившим власть в центре и на местах большевикам наметилось уже с самого начала их правления – их противники (почти все они – из лагеря февральских победителей) воспринимали случившееся как контрреволюцию; это противостояние перетекло в длительную Гражданскую войну.

***

Я считаю, что Октябрь был именно другой, следующей, очередной революцией по отношению к Февралю – со своими целями, задачами, способами их достижения и исполнителями главных ролей и массовых сцен. Слишком многое разделяет эти два громких события одного календарного года, чтобы вместить их в нехитрую схему ВРР.

***

Читайте также:

100 главных документов российской истории. 2 (15) марта 1917 г. Акт отречения от престола императора Николая II 25 октября (7 ноября) 1917 г. К гражданам России!

Владимир Мединский. Мифы о революции и Гражданской войне

Андрей Сорокин. Переслушайте музыку революции. Об уроках истории вместо спекуляций

Звуки февраля, запахи Октября: русская революция как сенсорный опыт | Американское историческое обозрение

Фильтр поиска панели навигации The American Historical ReviewЭтот выпускВсемирная историяКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации The American Historical ReviewЭтот выпускВсемирная историяКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Статья журнала

Получить доступ

Ян Плампер

Ян Плампер

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

The American Historical Review , том 126, выпуск 1, март 2021 г. , страницы 140–165, https://doi.org/10.1093/ahr/rhaa575

, страницы 140–165, https://doi.org/10.1093/ahr/rhaa575

Опубликовано:

21 апреля 2021 г.

Фильтр поиска панели навигации The American Historical ReviewЭтот выпускВсемирная историяКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации The American Historical ReviewЭтот выпускВсемирная историяКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Во временном отношении русская революция 1917 года была не новостью и даже не слухом, а прежде всего новым чувственным впечатлением — выстрелы боевыми патронами из необычных мест, запах паленой милиции. файлы. В этой статье исследуется чувственная история революции через эго-документы, такие как дневники и мемуары. В нем подробно прослеживается, как люди разного происхождения в Петрограде и Москве пережили обонятельную классовую борьбу после февраля и вкусовые излишества послеоктябрьских «винных погромов», как они выражали новый опыт времени в сенсорной идиоме и как они в конце концов привык к новым звукам и образам революционной России. Историография находится в подходящем моменте, чтобы выйти за пределы дихотомии дискурса и «сырого» опыта: соединяя истории опыта, чувств и эмоций, статья исследует, что можно получить от интерпретации всемирно-исторического события с концепцией. опыта как целостного, мультимодального, одновременного сенсорно-эмоционально-познавательного процесса. Художники-авангардисты, современники русской революции, на столетие предвосхитили такую целостную концепцию опыта.

файлы. В этой статье исследуется чувственная история революции через эго-документы, такие как дневники и мемуары. В нем подробно прослеживается, как люди разного происхождения в Петрограде и Москве пережили обонятельную классовую борьбу после февраля и вкусовые излишества послеоктябрьских «винных погромов», как они выражали новый опыт времени в сенсорной идиоме и как они в конце концов привык к новым звукам и образам революционной России. Историография находится в подходящем моменте, чтобы выйти за пределы дихотомии дискурса и «сырого» опыта: соединяя истории опыта, чувств и эмоций, статья исследует, что можно получить от интерпретации всемирно-исторического события с концепцией. опыта как целостного, мультимодального, одновременного сенсорно-эмоционально-познавательного процесса. Художники-авангардисты, современники русской революции, на столетие предвосхитили такую целостную концепцию опыта.

Сенсорная история, история эмоций, опыт, русская революция 1917 года, Февральская и Октябрьская революции

© Авторы, 2020. Опубликовано Oxford University Press от имени Американской исторической ассоциации. Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]

Опубликовано Oxford University Press от имени Американской исторической ассоциации. Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]

Раздел выпусков:

Статьи

В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.

Скачать все слайды

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- Находясь на сайте общества, используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи, в которой выполнен вход, и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

Покупка

Стоимость подписки и заказ этого журнала

Варианты покупки книг и журналов в Oxford Academic

Кратковременный доступ

Чтобы приобрести краткосрочный доступ, пожалуйста, войдите в свой личный аккаунт выше.

У вас еще нет личного кабинета? регистр

Звуки февраля, Запахи Октября: Русская революция как сенсорный опыт — доступ 24 часа

ЕВРО €30,00

22 фунта стерлингов

39 долларов США.

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

Последний

Самые читаемые

Самые цитируемые

Рэнд Куинн. Классный иск: десегрегация и разнообразие в школах Сан-Франциско.

Вернон Л. Педерсон. Коммунистическая партия на американской набережной: революция, реформа и стремление к власти.

Джеффри С. Сандерс. Razing Kids: молодежь, окружающая среда и послевоенный американский Запад.

Пандемия и история

Джадкин Браунинг и Тимоти Сильвер. Экологическая история гражданской войны.

Реклама

Октябрьская революция 1917-1920 | Мемориальная библиотека Маркса

Плакат: «Вычеркнут Октябрь 1917 года»

Источник: Мемориальная библиотека Маркса (ММЛ), ссылка: PO-0001

На этом плакате 1933 года о 1917 году Виткор Дени охарактеризовал фигуры, которые были стерты с лица земли обеими революциями . На первой панели вы можете увидеть Царя,…

Плакат: «Октябрьский ураган»

Источник: Мемориальная библиотека Маркса (ММЛ), Ссылка: PO-1030

На этом плакате…

Крейсер «Аврора» на реке Неве

Источник: Мемориальная библиотека Маркса (ММЛ)

Ссылка: PHOTO_SUB_SOVIET_UNION_1917_REVOLUTION+CIVIL_WAR_PERIOD. ..

..

Извлечение: Шесть красных месяцев в России

[wp-booklet id=171]

Источник: Мемориальная библиотека Маркса (ММЛ)

ЛУИЗА БРАЙАНТ

Луиза Брайант родилась в Неваде, США, в 1885 году. Она познакомилась с Джоном Ридом в 1915 году и переехала в Нью-Йорк, где она писала для «The Masses», газеты, с которой были связаны Рид и многие другие радикалы. . Брайант…

Солдаты у Зимнего дворца

Источник: Коллекция Генри Сара в MRC

Брошюра: «Красная Россия: Триумф большевиков» Джона Рида, 1919 г.

PDF для скачивания

[wp-booklet id=2055]

Источник: MRC. в 1919 г. Вдоль…

Александр Белышев, бывший комиссар крейсера «Аврора»

Источник: Sputnik

Активисты большевиков в штабе Красной гвардии, 1 февраля 1918 г.

Источник: Sputnik

Василий Купревик, участник штурма Зимнего дворца

Источник: Sputnik

Плакат: Год пролетарской диктатуры, октябрь 1917-1918

Источник: Sputnik

Петроградские вооруженные рабочие позируют у бронетранспортера, 25 октября 1917 г.

, Страницы 140–165, https://doi. org/10.1093/ahr/rhaa575

, Страницы 140–165, https://doi. org/10.1093/ahr/rhaa575