Благодарность Фелице — Державин. Полный текст стихотворения — Благодарность Фелице

Литература

Каталог стихотворений

Гавриил Державин — стихи

Гавриил Державин

Благодарность Фелице

Предшественница дня златого,

Весення утрення заря,

Когда из понта голубого

Ведет к нам звездного царя,

Румяный взор свой осклабляет

На чела гор, на лоно вод,

Багряным златом покрывает

Поля, леса и неба свод. Крылаты кони по эфиру

Летят и рассекают мрак,

Любезное светило миру

Пресветлый свой возносит зрак;

Бегут толпами тени черны.

Какое зрелище очам!

Там блещет брег в реке зеленый,

Там светят перлы по лугам. Там степи, как моря, струятся,

Седым волнуясь ковылем;

Там тучи журавлей стадятся,

Волторн с высот пуская гром;

Там небо всюду лучезарно

Янтарным пламенем блестит, —

Мое так сердце благодарно

К тебе усердием горит. К тебе усердием, Фелица,

О кроткий ангел во плоти!

Которой разум и десница

Нам кажут к счастию пути.

Когда тебе в нелицемерном

Угодна слоге простота,

Внемли, — но в чувствии безмерном

Мои безмолвствуют уста. Когда поверх струистой влаги

Благоприятный дунет ветр,

Попутны вострепещут флаги

И ляжет между водных недр

За кораблем сребро грядою, —

Тогда испустят глас пловцы

И с восхищенною душою

Вселенной полетят в концы. Когда небесный возгорится

В пиите огнь, он будет петь;

Когда от бремя дел случится

И мне свободный час иметь,

Я праздности оставлю узы,

Игры, беседы, суеты,

Тогда ко мне приидут музы,

И лирой возгласишься ты.

1783 г.

О природе

Стихи Гавриила Державина – О природе

Другие стихи этого автора

Памятник

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Властителям и судиям

Восстал всевышний бог, да судит

Земных богов во сонме их;

Признание

Не умел я притворяться,

На святого походить,

Бог

О Ты, пространством бесконечный,

Живый в движеньи вещества,

О религии

Река времен в своем стремленьи…

Река времён в своём стремленьи

Уносит все дела людей

О жизни

Лебедь

Необычайным я пареньем

От тленна мира отделюсь,

Золотой век

Как читать

Публикация

Как читать пьесу Александра Островского «Гроза»

История создания, ключевые образы и основные мотивы драмы

Публикация

Как читать «Преступление и наказание» Достоевского

Рассказываем о масштабном психологическом исследовании русского классика

Публикация

Как читать «Белую гвардию» Булгакова

Литературная традиция, христианские образы и размышления о конце света

Публикация

Как читать «Очарованного странника» Лескова

Почему Иван Флягин оказывается праведником, несмотря на далеко не безгрешную жизнь

Публикация

Как читать поэзию: основы стихосложения для начинающих

Что такое ритм, как отличить ямб от хорея и могут ли стихи быть без рифмы

Публикация

Как читать «Лето Господне» Шмелева

Почему в произведении о детстве важную роль играют религиозные образы

Публикация

Как читать «Двенадцать» Блока

На какие детали нужно обратить внимание, чтобы не упустить скрытые смыслы в поэме

Публикация

Как читать «Темные аллеи» Бунина

На что обратить внимание, чтобы понять знаменитый рассказ Ивана Бунина

Публикация

Как читать «Гранатовый браслет» Куприна

Что должен знать современный читатель, чтобы по-настоящему понять трагедию влюбленного чиновника

Публикация

Как читать «Доктора Живаго» Пастернака

Рассказываем о ключевых темах, образах и конфликтах романа Пастернака

«Культура. РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.

РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-форматах.

- О проекте

- Открытые данные

© 2013–2023, Минкультуры России. Все права защищены

Контакты

- E-mail: [email protected]

- Нашли опечатку? Ctrl+Enter

Материалы

При цитировании и копировании материалов с портала активная гиперссылка обязательна

Ода Г.Р. Державина «Фелица» (Восприятие, истолкование, оценка)

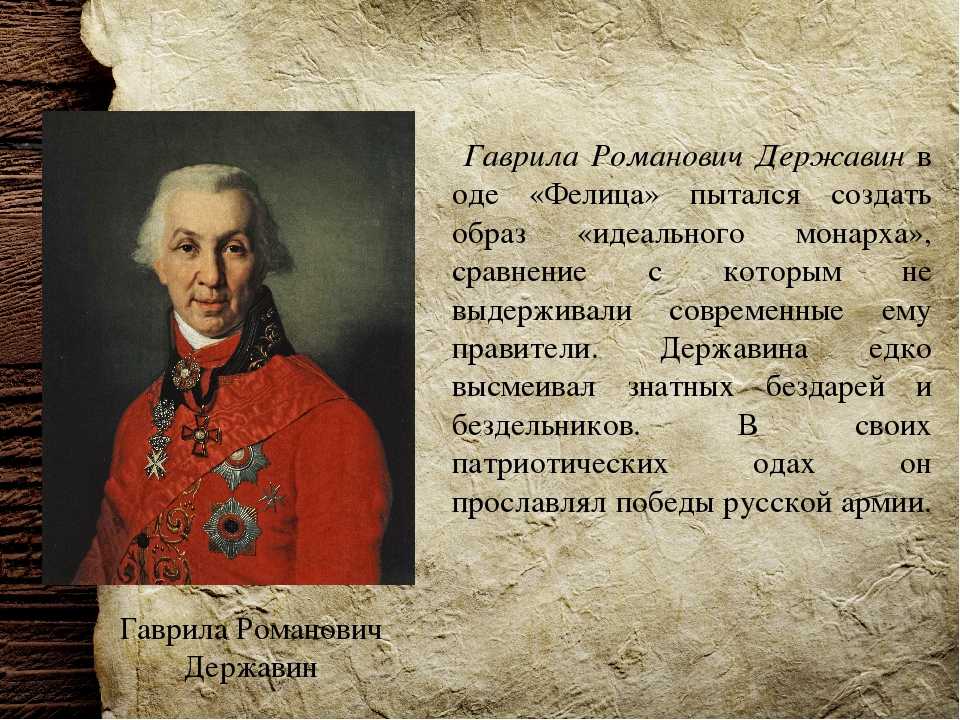

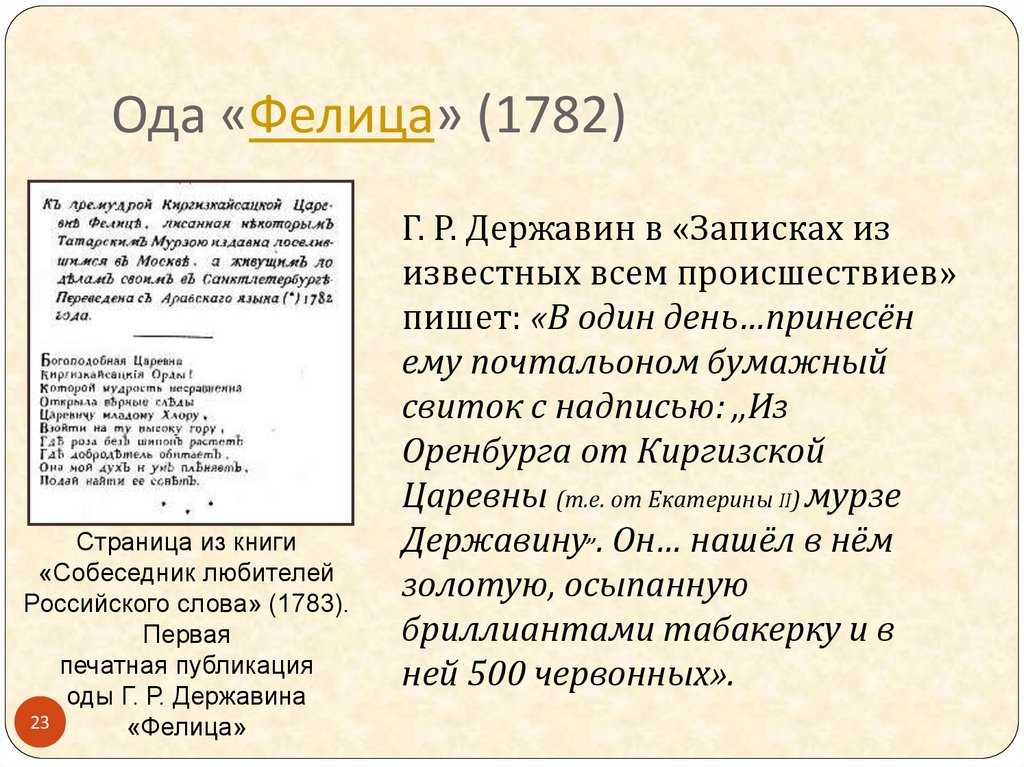

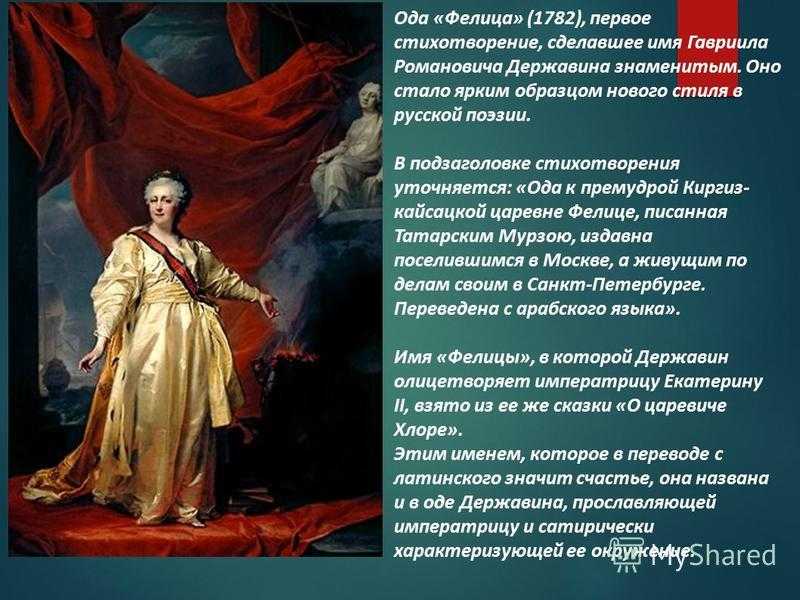

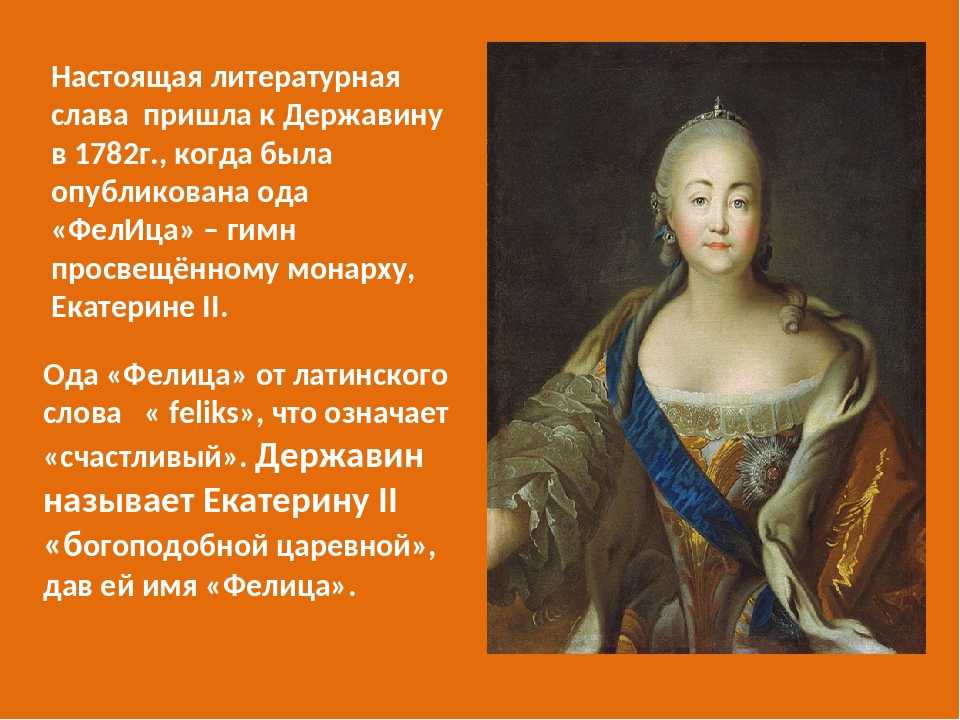

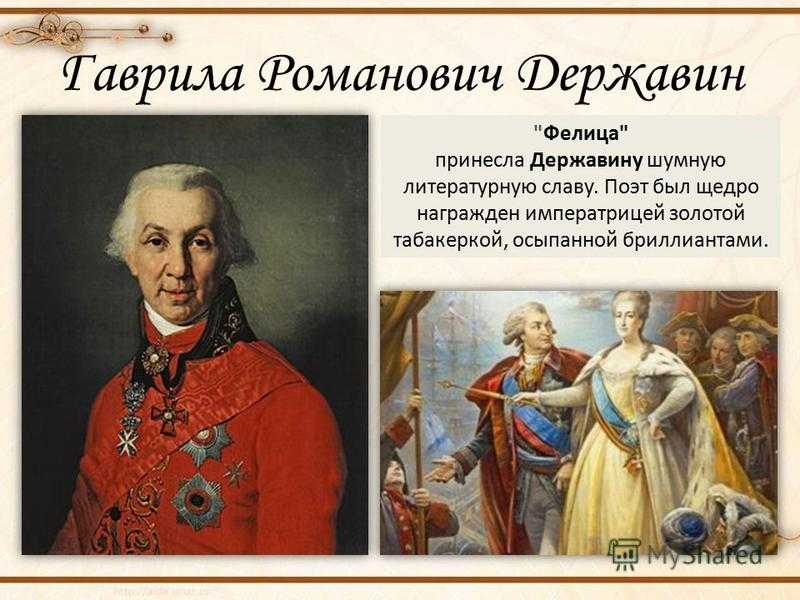

Ода «Фелица» (1782) — первое стихотворение, сделавшее имя Гаврилы Романовича Державина знаменитым, ставшее образцом нового стиля в русской поэзии.

Свое название ода получила от имени героини «Сказки о царевиче Хлоре», автором которой была сама Екатерина И. Этим именем, которое в переводе с латинского значит счастье, она названа и в оде Державина, прославляющей императрицу и сатирически характеризующей ее окружение.

Этим именем, которое в переводе с латинского значит счастье, она названа и в оде Державина, прославляющей императрицу и сатирически характеризующей ее окружение.

История этого стихотворения весьма интересна и показательна. Написано оно было за год до публикации, но сам Державин не хотел его печатать и даже скрывал авторство. И вдруг в 1783 г. Петербург облетела новость: появилась анонимная ода «Фелица», где были выведены в шуточной форме пороки известных вельмож, приближенных Екатерины II, которой ода была посвящена. Петербургские жители были немало удивлены смелостью неизвестного автора. Оду старались достать, прочесть, переписать. Княгиня Дашкова, приближенная императрицы, решилась напечатать оду, Кричем именно в том журнале, где сотрудничала сама Екатерина II.

Ha следующий день Дашкова застала императрицу всю в слезах, а в руках у нее был журнал с державинской одой. Императрица поинтересовалась, кто написал стихотворение, в котором, как она сама сказала, так точно ее изобразил, что растрогал до слез. Так рассказывает эту историю Державин.

Так рассказывает эту историю Державин.

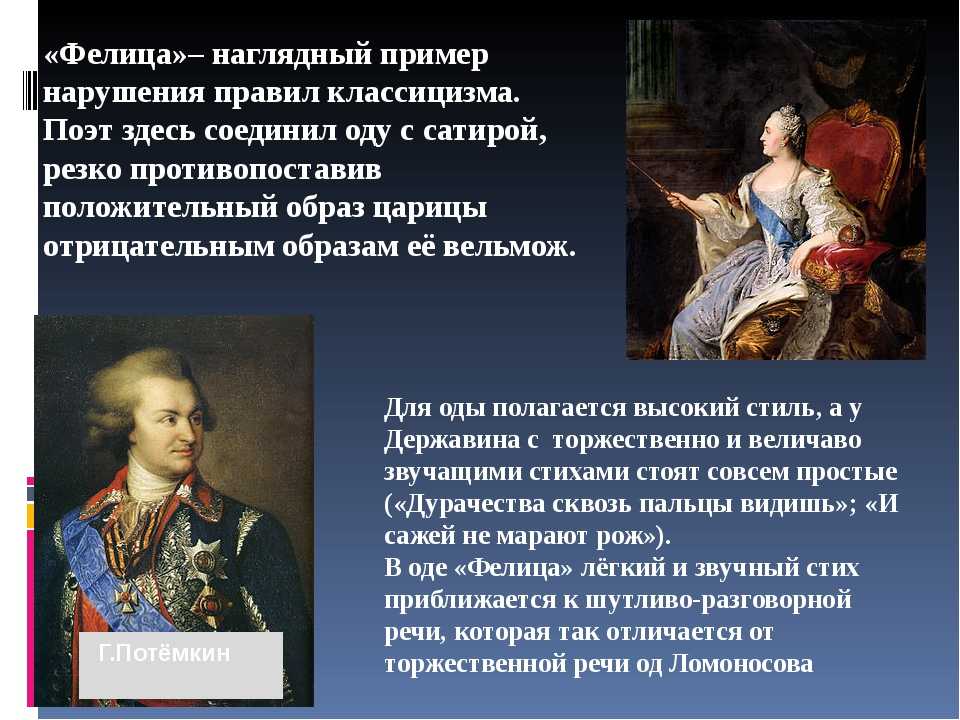

Действительно, нарушая традиции жанра хвалебной оды, Державин широко вводит в нее разговорную лексику и даже просторечия, но самое главное — рисует не парадный портрет императрицы, а изображает ее человеческий облик. Вот почему в оде оказываются бытовые сцены, натюрморт:

Мурзам твоим не подражая,

Почасту ходишь ты пешком,

И пища самая простая

Бывает за твоим столом.

Классицизм запрещал соединять в одном произведении высокую оду и сатиру, относящуюся к низким жанрам. Но Державин даже не просто их сочетает в характеристике разных лиц, выведенных в оде, он делает нечто совсем небывалое для того времени. «Богоподобная» Фелица, как и другие персонажи в его оде, тоже показана обытовленно («Почасту ходишь ты пешком…»). Вместе с тем, такие подробности не снижают ее образ, а делают более реальным, человечным, как будто точно списанным с натуры.

Но далеко ие всем это стихотворение понравилось так же, как императрице. Многих современников Державина оно озадачило и встревожило. Что же было в нем такого необычного и даже опасного?

Многих современников Державина оно озадачило и встревожило. Что же было в нем такого необычного и даже опасного?

С одной стороны, в оде «Фелица» создается вполне традиционный образ «богоподобной царевны», в котором воплощено представление поэта об идеале преосвященного монарха. Явно идеализируя реальную Екатерину II, Державин в то же время верит в нарисованный им образ:

Подай, Фелица, наставленье:

Как пышно и правдиво жить,

Как укрощать страстей волненье

И счастливым на свете быть?

С другой стороны, в стихах поэта звучит мысль не только о мудрости власти, но и о нерадивости исполнителей, озабоченных своей выгодой:

Везде соблазн и лесть живет,

Пашей всех роскошь угнетает.

Где ж добродетель обитает?

Где роза без шипов растет?

Сама по себе эта мысль не была новой, но за образами вельмож, нарисованных в оде, явно проступали черты реальных людей:

Кружу в химерах мысль мою:

То плен от персов похищаю,

То стрелы к туркам обращаю:

То, возмечтав, что я султан,

Вселенну устрашаю взглядом;

То вдруг, прельщался нарядом,

Скачу к портному по кафтан.

В этих образах современники поэта без труда узнавали фаворита императрицы Потемкина, ее приближенных Алексея Орлова, Панина, Нарышкина. Рисуя их ярко сатирические портреты, Державин проявил большую смелость — ведь любой из задетых им вельмож мог разделаться за это с автором. Только благосклонное отношение Екатерины спасло Державина.

Но даже императрице он осмеливается дать совет: следовать закону, которому подвластны как цари, так и их подданные:

Тебе единой лишь пристойно,

Царевна, свет из тьмы творить;

Деля Хаос на сферы стройно,

Союзом целость их крепить;

Из разногласия — согласье

И из страстей свирепых счастье

Ты можешь только созидать.

Эта любимая мысль Державина звучала смело и высказана она была простым и попятным языком.

Заканчивается стихотворение традиционной хвалой императрице и пожеланием ей всех благ:

Небесные прошу я силы,

Да, их простря сафирны крылы,

Невидимо тебя хранят

От всех болезней, зол и скуки;

Да дел твоих в потомстве звуки,

Как в небе звезды, возблестят.

Таким образом, в «Фелице» Державин выступил как смелый новатор, сочетающий стиль хвалебной оды с индивидуализацией персонажей и сатирой, внося в высокий жанр оды элементы низких стилей. Впоследствии сам поэт определил жанр «Фелицы» как «смешанную оду». Державин утверждал, что, в отличие от традиционной для классицизма оды, где восхвалялись государственные лица, военачальники, воспевались торжественного события, в «смешанной оде», «стихотворец может говорить обо всем».

Читая стихотворение «Фелица», убеждаешься, что Державину, действительно, удавалось вносить в поэзию смело взятые из жизни или созданные воображением индивидуальные характеры реальных людей, показанных на фоне колоритно изображенной бытовой обстановки. Это делает его стихи яркими, запоминающимися и понятными не только для людей его времени. И сейчас мы можем с интересом читать стихотворения этого замечательного поэта, отделенного от пас огромной дистанцией в два с половиной столетия.

Литературный анализ оды «Фелица».

Гавриил Романович Державин, ода «Фелица»

Гавриил Романович Державин, ода «Фелица»История создания оды «Фелица» интересна тем, что Гавриил Державин, в желании угодить императрице, взял за основу своего произведения ее собственное произведение, незадолго до его опубликования в небольшом тираже. Естественно, в ярко талантливом поэте этот рассказ заиграл более сочными красками, кроме того, внося новый стиль в историю русского стихосложения и делая поэта знаменитостью.

Анализ оды

«Фелица» снабжена подзаголовком, в котором указывается цель написания данного произведения. Имеется в виду обращение к мудрой царевне татарского мурзы, поселившегося в Москве, но находящегося по делам в Петербурге. Также мошенника озадачивает тот факт, что ода якобы была переведена с арабского языка. Анализ од «Фелица» следует начать с имени, которое не звучит ни по-русски, ни по-арабски.

Дело в том, что именно так Екатерина II называла свою героиню в своей сказке о царевиче Хлоре. Послужил почвой итальянского языка (тут можно вспомнить кого-то вроде Кутуньо с восклицанием «Феличита») латынь переводит слово «Фелица» (felicitas) как счастье. Так Державин с первых строк начал превозносить императрицу, потом не удержался от сатиры в описаниях ее окружения.

Так Державин с первых строк начал превозносить императрицу, потом не удержался от сатиры в описаниях ее окружения.

Художественный синтез

Анализ оды «Фелица» показывает установку на обыденную, принятую в те времена торжественную хвалебную оду на сегодняшний день. Написана традиционной строчкой оды — десятидесятыми, и, как положено, четырехстопным ямбом. Но до Державина никто не решался слить воедино два противоположных жанра одной цели: величественную хвалебную речь и едкую политическую сатиру.

Первой была ода «Фелица». Державин как бы «отступил» в своем новаторстве, судя по точно выполненным условиям жанра, по крайней мере по сравнению со «Стихотворениями о рождении», в которых даже строфы не разделены. Однако это впечатление исчезает, как только читатель преодолевает первые несколько строф. Но даже композиция оды «Фелица» представляет собой гораздо более широкий порядок художественного синтеза.

Сказка «Фелицы»

Интересно рассмотреть, что побудило Державина написать этот «фанфик», послуживший первоосновой и достойна ли эта тема продолжения. Судя по всему, достойно, и очень. Свою сказку Екатерина II написала для внука, пока еще маленького, но в будущем великого Александра I. В сказке императрицы речь идет о киевском князе Хлоре, который посетил хана хана, чтобы проверить, князь такой умный и ловкий, как о нем говорят.

Судя по всему, достойно, и очень. Свою сказку Екатерина II написала для внука, пока еще маленького, но в будущем великого Александра I. В сказке императрицы речь идет о киевском князе Хлоре, который посетил хана хана, чтобы проверить, князь такой умный и ловкий, как о нем говорят.

Мальчик согласился пройти испытание и найти редчайший цветок — розу без шипов — и отправился в путь. По дороге, отвечая на приглашение мурзы Лентяга (говорящее имя), царевич пытается устоять перед соблазнами той роскоши и праздности, которыми его соблазняет Лентяй. К счастью, у этого киргизского хана была очень хорошая дочь, которую звали Феличе, и еще лучший внук, которого звали Рассудок. Фелица послала с князем сына, который вышел с помощью Разума к цели своего путешествия.

Мост между сказкой и одой

Перед ними была крутая гора, без тропинок и лестниц. Судя по всему, сам князь был достаточно настойчив, потому что, несмотря на свой колоссальный труд и испытания, он все-таки взобрался на вершину, где украсил свою жизнь розой без шипов, то есть добродетелью. Анализ од «Фелицы» показывает, что, как и во всякой сказке, образы здесь условно-аллегоричны, но Державин в начале оды получает очень сильные и все одические начала классических образцов, где, конечно, Восхождение на Парнас и общение с музами меркнет Простыми, казалось бы, образами детской сказки.

Анализ од «Фелицы» показывает, что, как и во всякой сказке, образы здесь условно-аллегоричны, но Державин в начале оды получает очень сильные и все одические начала классических образцов, где, конечно, Восхождение на Парнас и общение с музами меркнет Простыми, казалось бы, образами детской сказки.

Даже портрет Екатерины (Феличе) дан абсолютно в новой манере, совершенно отличной от традиционного восхваления. Обычно в оде благородный персонаж предстает в менее выразительном образе богини, марширующей по торжественным, гулким рифмам стиха с тяжелой ритмической одышкой. Здесь поэт одухотворен и, главное, вооружен поэтическим мастерством. Стихи не хромают и не раздуваются чрезмерным пафосом. Замысел од «Фелица» таков, что Екатерина предстает перед читателем умной, но простой и деятельной киргиз-кайсатской княгиней. Хорошо обыграна гармония построения этого образа и контраст — образ мурзы, злобного и ленивого, чем пользуется Державин на протяжении всей оды. Отсюда беспрецедентное жанровое разнообразие, которым отличается ода «Фелица».

Державин и императрица

Поза певца здесь тоже меняется по отношению к предмету пения, если рассматривать не только всю предыдущую русскую литературу, но даже стихи самого Державина. Иногда в одежде проскальзывает еще какая-то богоподобность царицы, но при всем этом и при общем благоговении, проявляемом одой «Фелица», в содержании видна и некоторая краткость отношения, не фамильярность, а теплота почти близкое родство.

Но в сатирических строках Державина иногда можно понять двояко. Собирательные черты образа Мурзы высмеивают поочередно всех екатерининских вельмож, и здесь поэт не забывает себя. Тем более редко встречается автоирония в поэзии тех лет. Авторское «Я» не лишено лирики, но четко прописано, что «Вот Фелица, я продажная!», «Сегодня я властвую собой, завтра я раб капризов». Появление такого авторского «я» в одежде – факт большого художественного значения. Ломоносов тоже начал оду с «я», но как верный раб, а державинский автор — конкретный и живой.

Повествование от автора

Естественно, композиция оды «Фелица» не выдержала полной авторской индивидуальности. Державин часто подает под авторское «Я» условный образ певца, который обычно всегда присутствует как в одах, так и в сатирах. Но есть разница: в одежде поэт играет только священный восторг, а в сатире только негодование. Однострунные жанры Державин сочетал с творчеством живого человека-поэта, с абсолютно конкретной жизнью, с многообразием чувств и переживаний, с «многострунной» стиховой музыкой.

Державин часто подает под авторское «Я» условный образ певца, который обычно всегда присутствует как в одах, так и в сатирах. Но есть разница: в одежде поэт играет только священный восторг, а в сатире только негодование. Однострунные жанры Державин сочетал с творчеством живого человека-поэта, с абсолютно конкретной жизнью, с многообразием чувств и переживаний, с «многострунной» стиховой музыкой.

Анализ оды «Фелица» непременно отмечает не только восторженность, но и гнев, кощунство и похвалу в одном флаконе. Со временем умудряется лукавить, иронизировать. То есть ведет себя на протяжении всей работы как совершенно нормальный и живой человек. И надо отметить, что эта индивидуальная личность имеет несомненные черты национальности. В одежде! И вот такой случай был бы беспрецедентным, если бы кто-нибудь в наше время писал одические стихи.

О жанрах

Ода «Фелица», содержание которой так богато противоречиями, как теплые солнечные лучи, согретые легкой разговорной речью от действительности обыденной, легкой, простой, порой шутливой, что прямо противоречит законам этого жанра. Более того, произошла жанровая революция, почти революция.

Более того, произошла жанровая революция, почти революция.

Следует пояснить, что русский классицизм не знал поэзии как «просто поэзии». Вся поэзия была строго разделена на жанры и виды, резко разграничена, и границы эти стояли непоколебимо. Ода, сатира, элегия и другие виды поэтического творчества не могли смешиваться друг с другом.

Здесь традиционные категории классицизма полностью ломаются после органического слияния оды и сатиры. Это касается не только «Фелицы», Державин делал это и раньше, и позже. Например, ода «На смерть князя Мещерского» — наполовину элегия. Жанры становятся полифоническими с легкой руки Державина.

Успех

Колоссальный успех пришел к этому платью сразу после выхода в свет: «У всех, кто умеет читать по-русски, она была в руках», — по словам современницы. Сначала Державин остерегался широко публиковать оду, стараясь скрыть авторство (вероятно, изображённые и весьма узнаваемые вельможи были злопамятны), но потом появилась княгиня Дашкова и напечатала Фелицу в журнале «Собеседник», где не постеснялась сама Екатерина II. сотрудничать.

сотрудничать.

Ода очень понравилась императрице, она даже заплакала от восторга, приказала немедленно разоблачить авторство и, когда это случилось, прислала Державину золотую табакерку с посвящением и пятьсот червонцев в ней. Именно после этого к поэту пришла настоящая слава.

Домашняя страница — Bernard Quaritch Ltd

8vo, pp. [2], 42, [2 пусто], с полузаголовком, текстом в орнаментальной рамке, двумя виньетками и заставкой; очень редкие легкие загрязнения, чистая четкая копия в почти современной бумажной обертке с цветочным узором, раскрашенная вручную в красный, желтый и зеленый цвета.

Добавлено в вашу корзину:

Le Czarewitz Chlore. Конте Мораль. De main impériale & de maitresse.

Оформить заказ

Первое издание, очень редкое, speculum principis эпохи Просвещения, написанное одним из самых просвещенных монархов того времени. «Царевич Хлора» — это нравоучительная сказка, написанная Екатериной II для двух ее внуков, будущего Александра I и его младшего брата Константина, в то время как их отец и мать, будущие Павел I и Мария Федоровна, отсутствовали в их четырнадцатимесячном путешествии.

Краткое предисловие устанавливает контекст сказки: «Самая августейшая бабушка, которая сейчас есть на земле, сочинила эту сказку для наставления принцев, своих внуков. Что еще нужно для возбуждения любопытства? Когда это будет удовлетворено, последует восхищение». Хлора, сын царя и царицы, которые любят правду и заботятся о своем народе, мальчик удивительной красоты, живости и ума. Пока его мать и отец занимаются проблемами на границах империи, Хлору похищает «Чан Киргисиен», который забирает его обратно к своему двору и ставит перед ним задачу найти розу без шипов. Далее следует рассказ о поисках среди ловушек развращенных снисходительных обществ и утопического устройства политий, предлагающих свободу, самодостаточность, гражданские и семейные добродетели.

Нет никаких сомнений в том, что возлюбленной и наставницей Хлоры, принцессой Фелизой, является Кэтрин, а Хлора Александр.

Редкий предмет. На COPAC нет копий, в то время как Worldcat регистрирует только 2 копии в США (Йель и библиотека Лилли) и ни одной во Франции.

Вам также может быть интересно в…

ГУМАНИЗМ ЗАМЕНЯЕТ ПРИДУЗОРНУЮ ЛЮБОВЬАННОТАЦИИ МУЗЫКА РИДОЛЬФИ, Лука Антонио.

Aretefila, dialogo, nel quale da una parte sono quelle ragioni allegate, le quali affermano, lo amore di corporal bellezza potere ancora per la via dell’udire pervenire al quore: et dall’altra, quelle che vogliono lui havere solament е за gl’occhii l’entrata sua: colla sentenza sopra cotal quistione.