ОБЭРИУты | это… Что такое ОБЭРИУты?

Представители последней группы авангарда в России ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), возникшей и существовавшей в Ленинграде в период начала гонений на авангардное искусство в советском государстве (1926-нач.30-х гг.). Ее основали молодые поэты Д.Хармс, А.Введенский, Н.Заболоцкий. В состав входили И.Бехтерев, Б.Левин, А.Разумовский, Ю.Владимиров; к ней примыкали или участвовали в ее акциях Н.Олейников, Я.Друскин, Л.Липавский, К.Малевич, П.Филонов. О., пишет В.П.Руднев, «называли себя еще «чинарями», переосмысляя выражение «духовный чин». Так, Даниил Хармс звался «чинарь-взиральник», а Введенский — «чинарь-авторитет бессмыслицы». ОБЭРИУ была последней оригинальной выдающейся русской поэтической школой Серебряного века наряду с символизмом, футуризмом и акмеизмом. В работе над поэтическим словом обэриуты превзошли всех своих учителей, как драматурги они предвосхитили европейский театр абсурда за 40 лет до его возникновения во Франции. Однако судьба их была трагической. Поскольку их зрелость пришлась на годы большого террора, при жизни они оставались совершенно непризнанными и неизвестными (издавать их наследие всерьез начали в 1960-е гг. на Западе, а в России — в конце 1980-х гг., во время перестройки). Искусство и поэтика ОБЭРИУ имеет два главных источника. Первый — это заумь их учителя Велимира Хлебникова. Основное отличие зауми обэриутов в том, что они играли не с фонетической канвой слова, как это любил делать Хлебников, а со смыслами и прагматикой поэтического языка. Вторым источником О. была русская домашняя поэзия второй половины XIX в. — Козьма Прутков и его создатели А.К.Толстой и братья Жемчужниковы. Для понимания истоков О. важны также нелепые стихи капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского, сочетающие надутость и дилетантизм с прорывающимися чертами новаторства. Можно назвать еще два источника поэтики О.: детский инфантильный фольклор (недаром поэты О. сотрудничали в детских журналах, и если их знали современники, то только как детских поэтов) с его считалками, «нескладушками» и черным юмором; наконец, это русская религиозная духовная культура, без учета которой невозможно понимание поэтики обэриутов, так как их стихи наполнены философско-религиозными образами и установками.

Однако судьба их была трагической. Поскольку их зрелость пришлась на годы большого террора, при жизни они оставались совершенно непризнанными и неизвестными (издавать их наследие всерьез начали в 1960-е гг. на Западе, а в России — в конце 1980-х гг., во время перестройки). Искусство и поэтика ОБЭРИУ имеет два главных источника. Первый — это заумь их учителя Велимира Хлебникова. Основное отличие зауми обэриутов в том, что они играли не с фонетической канвой слова, как это любил делать Хлебников, а со смыслами и прагматикой поэтического языка. Вторым источником О. была русская домашняя поэзия второй половины XIX в. — Козьма Прутков и его создатели А.К.Толстой и братья Жемчужниковы. Для понимания истоков О. важны также нелепые стихи капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского, сочетающие надутость и дилетантизм с прорывающимися чертами новаторства. Можно назвать еще два источника поэтики О.: детский инфантильный фольклор (недаром поэты О. сотрудничали в детских журналах, и если их знали современники, то только как детских поэтов) с его считалками, «нескладушками» и черным юмором; наконец, это русская религиозная духовная культура, без учета которой невозможно понимание поэтики обэриутов, так как их стихи наполнены философско-религиозными образами и установками.

: Экзистенциализм) и провидение апокалиптических времен (см.: Приложение). Своими предельно абсурдными художественными текстами, явившимися следствием в первую очередь художественных исканий авангардом новых путей выражения, О. в 30-е гг. внесознательно протестовали против тоталитарной советской политики в области искусства. Будучи первый раз арестованным в 1931 г., Хармс признает, видимо сначала под давлением следователя, что деятельность О. носила антисоветский характер, и затем осознанно утверждается на этой опасной по тем временам платформе. Уже на первом допросе он заявляет, что «не согласен с политикой Советской власти в области литературы» и требует от этой власти свободы творчества для литераторов. Затем (Протокол № 5) он утверждается в мысли «о необходимости разрушения советской политической системы». Таким образом абсурдизм О. из чисто художественного поиска превращается в опосредованное, но мощное (это хорошо чувствовали советские идеологи) политическое оружие в борьбе с советским строем.

: Экзистенциализм) и провидение апокалиптических времен (см.: Приложение). Своими предельно абсурдными художественными текстами, явившимися следствием в первую очередь художественных исканий авангардом новых путей выражения, О. в 30-е гг. внесознательно протестовали против тоталитарной советской политики в области искусства. Будучи первый раз арестованным в 1931 г., Хармс признает, видимо сначала под давлением следователя, что деятельность О. носила антисоветский характер, и затем осознанно утверждается на этой опасной по тем временам платформе. Уже на первом допросе он заявляет, что «не согласен с политикой Советской власти в области литературы» и требует от этой власти свободы творчества для литераторов. Затем (Протокол № 5) он утверждается в мысли «о необходимости разрушения советской политической системы». Таким образом абсурдизм О. из чисто художественного поиска превращается в опосредованное, но мощное (это хорошо чувствовали советские идеологи) политическое оружие в борьбе с советским строем.

Приложение.

Завершение поэмы А.Введенского «Кругом возможно Бог»:

Лежит в столовой на столе

труп мира в виде крем-брюле.

Кругом воняет разложеньем.

Иные дураки сидят

тут занимаясь умноженьем.

Другие принимают яд.

Сухое солнце, свет, кометы

уселись молча на предметы.

Дубы поникли головой

и воздух был гнилой.

Движенье, теплота и твердость

потеряли гордость.

Крылом озябшим плещет вера,

одна над миром всех людей.

Воробей летит из револьвера

и держит в клюве кончики идей.

Все прямо с ума сошли.

Мир потух. Мир потух.

Мир зарезали. Он петух.

Он петух.

Однако много пользы приобрели.

Миру конечно еще не наступил конец,

еще не облетел его венец.

Но он действительно потускнел.

Фомин лежащий посинел и

двухоконною рукой

молиться начал. Быть может только Бог.

Легло пространство вдалеке.

Полет орла струился над рекой.

Держал орел икону в кулаке.

На ней был Бог.

Возможно, что земля пуста от сна,

худа, тесна.

Возможно мы виновники, нам страшно.

И ты орел аэроплан

сверкнешь стрелою в океан

или коптящей свечкой

рухнешь в речку.

Горит бессмыслицы звезда,

она одна без дна.

Вбегает мертвый господин

и молча удаляет время.

(Введенский А. Полн. собр. произв. в двух томах. Т. 1. М., 1993. С. 151-152).

Соч.: Введенский А. Полное собрание произведений в двух томах. М., 1993;

Хармс Д. Полет в небеса. Стихи. Проза. Драмы. Письма. Л., 1991;

Хармс Д. Т.1-2. (М., 1994).

Лит.: Друскин Я. С. Вблизи вестников. Вашингтон, 1988;

Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб, 1995;

Hansen-Love A.A. «Scribo quia absurdum». Die Religionen der russischen Dichter des Absurden (Oberiu) // Russische Denken im europaischen Dialog. Hrsg. M.Deppermann. Innsbruck-Wien, 1998. S. 160-203.

В.Б., Л.Б.

Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века.. В.В.Бычков. 2003.

Обэриуты — поэзия Серебряного века

Русская поэзия

→Серебряный век

Обэриуты

Так называли себя представители литературной группы поэтов, писателей и деятелей культуры, организованной при Ленинградском Доме печати, директор которого Н. Баскаков довольно доброжелательно относился к представителям «левого» искусства. Этот термин произошел от сокращенного названия «Объединение реального искусства» (ОБЭРИУ), причем буква «у» была добавлена в аббревиатуру как принято сейчас выражаться, «для прикола», что как нельзя нагляднее демонстрирует суть творческого мировоззрения участников группы.

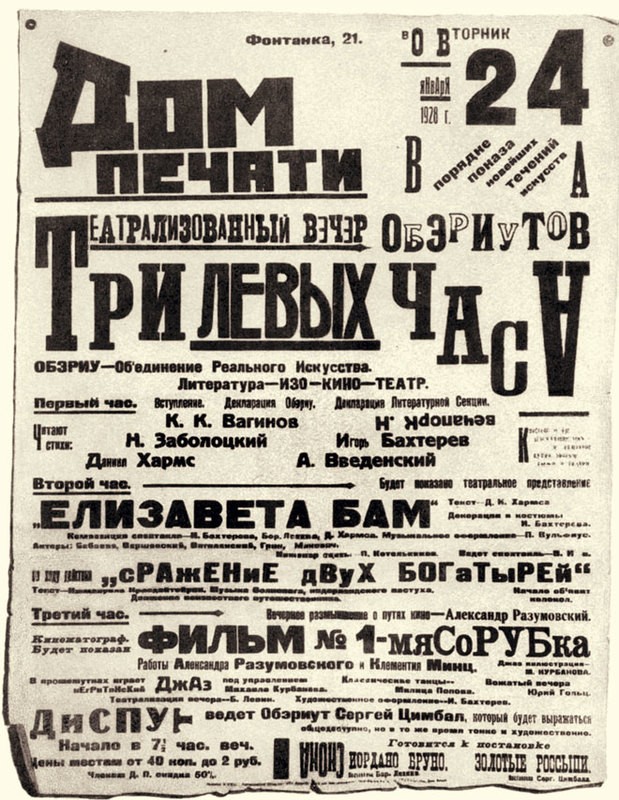

Датой образования ОБЭРИУ считается 24 января 1928 года, когда в Ленинградском Доме печати состоялся вечер «Три левых часа». Именно на нем обэриуты впервые заявили об образовании группы, представляющей «отряд левого искусства». В ОБЭРИУ вошли И. Бахтерев, А. Введенский, Д. Хармс (Ювачев), К. Вагинов (Вагенгейм), Н. Заболоцкий, писатель Б. Левин. Хотя состав группы менялся: после ухода Вагинова к ней присоединились Ю. Владимиров и Н. Тювелев. К обэриутам были близки Н. Олейников, Е. Шварц, а также художники К. Малевич и П. Филонов.

Тогда же увидел свет первый (и последний) манифест нового литературного объединения, в котором декларировался отказ от традиционных форм поэзии, излагались взгляды обэриутов на различные виды искусства. Там же было заявлено, что эстетические предпочтения членов группы находятся в сфере авангардного искусства.

Следует добавить, что еще до появления в литературе обэриутов возникло неофициальное литературно-философское содружество, участники которого – Введенский, Хармс и Л. Липавский – называли себя «чинарями».

Липавский – называли себя «чинарями».

«Слово „чинарь“ придумано А. И. Введенским – пишет друг обэриутов, литературовед Яков Друскин. – Произведено оно, я думаю, от слова „чин“; имеется в виду, конечно, не официальный чин, а духовный ранг. С 1925 до 1926 или 1927 года Введенский подписывал свои стихи: „Чинарь авторитет бессмыслицы“, Даниил Иванович Хармс называл себя „чинарем-взиральником“…»

«Чинари» писали в авангардистском духе, присущий им «нигилизм» носил юмористический характер. Они были противниками официоза и литературной приглаженности. Но первые эксперименты «чинарей» с рифмой и ритмом, а главное – со смыслами слов имели успех лишь в узком дружеском кругу. Их опусы не только не печатали, но и подвергали насмешкам и освистанию на выступлениях. Один из таких скандалов едва не закончился плачевно, когда ведущая ленинградская газета опубликовала разгромную статью о происшествии, омрачившем собрание литературного кружка Высших курсов искусствоведения. В ней было подчеркнуто, что поэты не просто нахулиганили, но и оскорбили советское (!) высшее учебное заведение. .. К счастью, в тот раз инцидент не получил никакого продолжения.

.. К счастью, в тот раз инцидент не получил никакого продолжения.

После этого, решив расширить свой состав, «чинари» образовали литературную группу, которую первоначально хотели назвать «Академия левых классиков». Но в результате получилось то, что получилось,– ОБЭРИУ.

Обэриуты попытались в конце 1920-х годов вернуться к некоторым традициям русского модернизма, в частности футуризма, обогатив их гротескностью и алогизмом. Они культивировали поэтику абсурда, предвосхитив европейскую литературу абсурда, по крайней мере, на два десятилетия.

Поэтика обэриутов основывалась на понимании ими слова «реальность». В Декларации ОБЭРИУ говорилось: «Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты „не-реальны“ и „не-логичны“? А кто сказал, что „житейская“ логика обязательна для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной женщины, несмотря на то, что, вопреки анатомической логике, художник вывернул лопатку своей героине и отвел ее в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать».

«Истинное искусство,– писал Хармс,– стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением». В таком понимании искусства обэриуты являлись «наследниками» футуристов, которые также утверждали, что искусство существует вне быта и пользы.

С футуристами соотносится обэриутская эксцентричность и парадоксальность, а также антиэстетический эпатаж, который в полной мере проявлялся во время публичных выступлений.

Выступления обэриутов проходили повсеместно: в Кружке друзей камерной музыки, в студенческих общежитиях, в воинских частях, в клубах, в театрах и даже в тюрьме. В зале развешивались плакаты с абсурдистскими надписями: «Искусство – это шкап», «Мы не пироги», а в концертах почему-то участвовали фокусник и балерина.

Желая положить конец выступлениям обэриутов, ленинградская молодежная газета «Смена» поместила статью с подзаголовком «Об одной вылазке литературных хулиганов», в которой прямо говорилось, что «литературные хулиганы» (т. е. обэриуты) ничем не отличаются от классового врага. Автор заметки (некто Л. Нильвич) воспроизводит, по всей вероятности, фрагменты реальной дискуссии, имевшей место во время выступления обэриутов в студенческой аудитории: «…Владимиров [Юрий Владимиров, самый молодой обэриут] с неподражаемой наглостью назвал собравшихся дикарями, которые, попав в европейский город, увидели там автомобиль… Левин заявил, что их „пока“ (!) не понимают, но что они единственные представители (!) действительно нового искусства, которые строят большое здание. – Для кого строите? – спросили его. – Для всей России, – последовал классический ответ…»

Автор заметки (некто Л. Нильвич) воспроизводит, по всей вероятности, фрагменты реальной дискуссии, имевшей место во время выступления обэриутов в студенческой аудитории: «…Владимиров [Юрий Владимиров, самый молодой обэриут] с неподражаемой наглостью назвал собравшихся дикарями, которые, попав в европейский город, увидели там автомобиль… Левин заявил, что их „пока“ (!) не понимают, но что они единственные представители (!) действительно нового искусства, которые строят большое здание. – Для кого строите? – спросили его. – Для всей России, – последовал классический ответ…»

В этой же статье, разумеется, в негативном контексте, говорилось о прозе Левина.

Нападки со стороны официозной критики, невозможность печататься заставили некоторых обэриутов (Введенский, Хармс, Владимиров и др.) переместиться в сферу детской литературы. По предложению С. Маршака они начали сотрудничать с детской редакцией ленинградского Госиздата, где с конца 1928 г. стал выходить забавный журнал для школьников «Еж» (Ежемесячный журнал), а несколько позже – «Чиж» (Чрезвычайно интересный журнал), для младшего возраста. Здесь большую роль сыграл Н. Олейников, который, формально не являясь членом группы, творчески был близок ей. Будучи главным редактором «Ежа», он привлек обэриутов к работе в журнале. В 1930-е годы, с началом идеологической травли, тексты для детей были единственными публикуемыми произведениями обэриутов.

Здесь большую роль сыграл Н. Олейников, который, формально не являясь членом группы, творчески был близок ей. Будучи главным редактором «Ежа», он привлек обэриутов к работе в журнале. В 1930-е годы, с началом идеологической травли, тексты для детей были единственными публикуемыми произведениями обэриутов.

Однако и в этой нише они продержались недолго. Свободное художественное мироощущение абсурдистов-обэриутов, их неумещаемость в контролируемые рамки не могли не вызвать недовольства властей. Вслед за резкими откликами на их публичные выступления в печати прошла «дискуссия о детской литературе», где подверглись жестокой критике К. Чуковский, С. Маршак и другие идеологически невыдержанные писатели, в том числе молодые авторы детской редакции Ленгиза. После этого группа обэриутов перестала существовать как объединение. В конце 1931 года Хармс, Введенский и некоторые другие сотрудники редакции были арестованы.

В предисловии к Полному собранию сочинений А. Введенского, вышедшему в Америке, его редактор и составитель М. Мейлах пишет: «Неприемлемая в условиях тридцатых годов и официально приравненная к контрреволюции позиция поэтов-обэриутов не могла, конечно, не играть своей роли. Известно, во всяком случае, что, несмотря на предъявленные им обвинения в контрреволюционной деятельности по 58 статье, шли они по „литературному отделу“ ГПУ, и им инкриминировалось, что они отвлекают людей от задач строительства своими „заумными стихами“».

Мейлах пишет: «Неприемлемая в условиях тридцатых годов и официально приравненная к контрреволюции позиция поэтов-обэриутов не могла, конечно, не играть своей роли. Известно, во всяком случае, что, несмотря на предъявленные им обвинения в контрреволюционной деятельности по 58 статье, шли они по „литературному отделу“ ГПУ, и им инкриминировалось, что они отвлекают людей от задач строительства своими „заумными стихами“».

Что касается зауми, то ее новая власть не жаловала особенно рьяно (хотя это изобретение А. Крученых, по принадлежности – футуриста, чьи соратники активно поддержали эту самую власть). В начале 1920-х годов к заумному творчеству обращается поэт и теоретик Александр Туфанов, на короткое время к нему примкнули будущие обэриуты Хармс и Введенский, что позволило Туфанову в 1925 году образовать «Орден Заумников». И хотя Хармс и Введенский вскоре перешли от зауми фонетической к алогизму и абсурду, это не помешало ОГПУ провести в 1931 году обэриутов и Туфанова по одному делу о зауми как подрывной работе против советской власти.

Заумь была изведена под корень. По приговору от 21 марта 1932 года Туфанов получил пять лет концлагеря. Был уничтожен И. Терентьев, талантливый ученик А. Крученых. Сам же основатель зауми чудом уцелел, но до конца своих дней был полностью выведен из литературного процесса.

Хармс, Введенский и Бахтерев полгода провели в тюрьме на Шпалерной (питерской Лубянке), а затем были сосланы в Курск Хармса приговорили к трем годам заключения, а Бахтерев и Введенский на несколько лет были лишены прав проживания в Московской, Ленинградской областях, а также в крупных городах.

В 1933–1934 гг. вернувшиеся в Ленинград обэриуты продолжали встречаться, несмотря на то, что литературная группа распалась. Их беседы были записаны литератором Л. Липавским и составили не опубликованную при жизни обэриутов книгу «Разговоры». Так же не был издан при жизни авторов коллективный сборник обэриутов «Ванна Архимеда».

Судьба всех участников группы была на редкость печальной: арестованы были почти все, одни расстреляны, другие прошли через лагеря, третьи были репрессированы, погибли в заключении.

Первым покинул ряды обэриутов Ю. Владимиров, самый молодой из них (умер от туберкулеза в 1931 г., в возрасте 22 лет).

К. Вагинов умер в Ленинграде 26 апреля 1934 г. Вскоре после смерти писателя была арестована его мать; тогда-то выяснилось, что имелся ордер и на арест самого Вагинова.

Н. Олейников вместе с другими детскими писателями Ленинграда арестован в 1937 г. по следам убийства Кирова. Расстрелян в тюрьме 24 ноября 1937 г. Официально датой его смерти было объявлено 5 мая 1942 г., от тифа.

Н. Тювелев был арестован в 1938 г. и погиб. Н. Заболоцкий арестован в 1938 г. и сослан в ГУЛАГ, в Сибирь, позднее — ссылка в Казахстан. Освобожден после войны. Б. Левин погиб в 1941 г. у села Погостье недалеко от Ленинграда.

А. Введенский после ссылки переехал в Харьков в 1936-м. Был вновь арестован в 1941 г. Умер при неизвестных обстоятельствах. Точное время и место его гибели неизвестны. Видимо, это произошло на железной дороге между Воронежем и Казанью, где он, мертвый или полуживой от дизентерии, был выброшен из вагона, а может быть, ослабевший, застрелен конвоем. Официальная дата смерти Введенского – 20 декабря 1941 г.

Официальная дата смерти Введенского – 20 декабря 1941 г.

Д. Хармс вторично подвергся аресту в августе 1941 г. и после недолгого рассмотрения своего дела был направлен в психиатрическую больницу, где и умер 2 февраля 1942 г.

И. Бахтерев уцелел ценой отказа от всяких попыток обнародовать что-либо непонятное.

Хармс и Введенский, чьи творческие установки лежали в основе поэтики обэриутов, при всем различии их литературной манеры имели одну общую черту: и алогичность Хармса, и «бессмыслица» Введенского были призваны демонстрировать, что только абсурд передает бессвязность жизни и смерти в постоянно меняющемся пространстве и времени Проводимые в стране новой властью абсурдные социальные преобразования, современниками которых оказались обэриуты, подтверждали актуальность их художественно-философских установок.

Голоса в столкновении: обэриуты, «Сайгон» и диаспора (интервью)

После ее первой оглушительно успешной книги Сумерки «Сайгона», скромный тираж которой был раскуплен целиком на презентации, Юлия Валиева начал разрабатывать новый, еще более грандиозный план: под одной академической оболочкой собрать имена, судьбы и голоса представителей так называемой второй культуры, не вошедших в первичные базы историко-культурологического исследовательского материала. Хотя считать работу над проектом Sound Archive полностью завершенной на сегодняшний день преждевременно, первые два его релиза позволяют говорить о свершившемся факте.

Хотя считать работу над проектом Sound Archive полностью завершенной на сегодняшний день преждевременно, первые два его релиза позволяют говорить о свершившемся факте.

С момента появления первых Лица Петербурга Поэзия: 1950-90-е гг. Автобиографии. Авторские чтения , изданные в 2011 году, прошло достаточно времени, чтобы том, включая аудиозаписи авторов, стал ценным раритетом во многих частях мира. Менее чем через неделю после презентации второго тома « К истории неофициальной культуры и современного русского зарубежья: 1950-90-е годы » судьба предоставила нам возможность встретиться с автором проекта, составителем и главным редактором, Юлия Валиева , чтобы рассказать о том, какие пути привели ее планы к воплощению и дальнейшему развитию.

Русская диаспора — насколько эта тема важна для вашей стратегии, если она существует? Есть ли у вас собственная стратегия по линии «неофициальная культура и современная русская диаспора», над которой вы сейчас работаете?

Сначала я изучал обэриутов. Моей темой были Обериуты. Затем она постепенно переросла — через Сумерки «Сайгона» и так далее — в изучение неофициальной культуры пятидесятых-восьмидесятых годов. И большинство участников неофициальной культуры оказались так или иначе связаны с зарубежьем. Невольно оказалось, что пространство расширилось и сместилось за границу.

Моей темой были Обериуты. Затем она постепенно переросла — через Сумерки «Сайгона» и так далее — в изучение неофициальной культуры пятидесятых-восьмидесятых годов. И большинство участников неофициальной культуры оказались так или иначе связаны с зарубежьем. Невольно оказалось, что пространство расширилось и сместилось за границу.

Эта линия сложилась естественным образом: кто-то из поколения семидесятников оказался в Англии, кто-то в Австралии, кто-то в Америке… Должен сказать, что когда я попал в Бостон, мне было очень трудно найти русскоязычных поэтов. Я долго пытался найти, скажем, Наума Коржавина, который жил неподалеку, в Бостоне. У меня это получилось только после третьего месяца — несмотря на то, что он находится в Гарвардской коллекции, в которой много его запасов. При этом никто не знает, кто живет рядом с ними! Это действительно удивило меня. Я думал, что должно быть наоборот: такое несколько ограниченное пространство волей-неволей должно было сблизить людей, создать нечто единое. Это оказалось не совсем так.

Это оказалось не совсем так.

То есть что-то изначально единое оказалось распавшимся?

Поскольку я уже изучал некоторый аспект русской диаспоры первой волны — Владислава Ходасевича и других, — у меня было свое представление о том, как она развивалась в 20-х, начале 30-х годов. Но в основном это касалось Европы. Более тесные контакты, журналы, которые объединяли всех участников. А в Америке я не мог сразу понять, как все устроено. Для меня пространство требовало полного повторного открытия.

Вы отправились туда в поисках определенного диапазона имен?

Сначала меня интересовали исключительно архивные материалы, относящиеся к русскому зарубежью, сохранившиеся там материалы первой волны эмиграции. Я ездил учиться в архивы по гранту Фулбрайта — в библиотеку Гарвардского университета и в Архив Гувера в Калифорнии. Но обратиться к современной диаспоре оказалось не так просто.

Но это тоже было вашим поручением?

Да, конечно. Я хотел сделать записи для петербургского архива, потому что имелось в виду именно собрать звуковой архив — прежде всего петербургской поэзии, всех тех поэтов, вольно или невольно оказавшихся за границей.

Я хотел сделать записи для петербургского архива, потому что имелось в виду именно собрать звуковой архив — прежде всего петербургской поэзии, всех тех поэтов, вольно или невольно оказавшихся за границей.

От кого и по каким критериям для вас определялся этот круг? Каковы были ваши критерии для конкретных имен? Все началось с первой волны — а потом?..

Поскольку мне приходилось иметь дело с неформальной культурой семидесятых, я знал о домашних салонах и кружках, в том числе философских кружках, коллекциях, существовавших в Ленинграде в шестидесятые годы. и семидесятых, и даже раньше. Один из таких кружков был у Вадима Крейденкова — у Вадима Крейда. Были еще братья Ивановы — Константин и Михаил Ивановы. Все это было взаимосвязано. А в Америке я хотел найти тех, кто был причастен к этим кругам. Задавайте им вопросы, делайте заметки… Поэтому я заранее знал некоторые имена и хотел связаться с этими людьми. Особенно из семидесятых. Однако с исследовательской точки зрения я чувствовал себя ближе к формалистам, у которых не было понятия о том, что есть поэты первого и второго ранга. Для меня была важна полнота всевозможных индивидуальных стилей, литературных школ и групп. Поэтому мне хотелось собрать как можно более полную информацию, в том числе и о русских поэтах в Америке. Я, конечно, почти со всеми не встречался, только с теми, с кем успел познакомиться за время пребывания.

Для меня была важна полнота всевозможных индивидуальных стилей, литературных школ и групп. Поэтому мне хотелось собрать как можно более полную информацию, в том числе и о русских поэтах в Америке. Я, конечно, почти со всеми не встречался, только с теми, с кем успел познакомиться за время пребывания.

Какое отношение к этой задаче имеет изучение неформальной культуры? Приравниваются ли представители этих кругов ко всей неофициальной культуре?

Вы имеете в виду в поэзии? Если рассматривать историю развития неофициальной культуры вообще в ленинградско-московской среде, то есть Лианозовская группа в Москве, филологическая школа в Ленинграде. Это еще пятидесятые. Но из филологической школы — Лев Лосев, оказавшийся в Америке, Владимир Уфлянд, Михаил Еремин, Михаил Красильников — это отдельный круг. Команда Лианозово — это другой круг. Это поэты и художники. Пятидесятые были временем мощного сочетания поэзии и подходов к поэзии, в том числе через визуал. Синтез. Я начал с этого, а затем пошел дальше в хронологическом порядке.

Я начал с этого, а затем пошел дальше в хронологическом порядке.

Было ли у вас чувство уместности, остроты?

Я очень субъективный человек. Мне трудно делать какие-либо обобщения.

А если для вас это просто личное, субъективное?

Поскольку поначалу я занимался теориями смысла — относительно обэриутов и вообще теорией смысла как таковой: не просто любого текста, а текстов с смысловой разбивкой, — меня меньше всего интересовал биографический слой. Биография, как я ее видел, была для меня наименее интересной при изучении текста, при изучении конкретного автора. Но потом я изменился радикально, как это ни парадоксально. Я понял, что изучать определенную эпоху, особенно пласт неофициальной культуры, — который не раскрывается в опубликованных текстах, в биографиях и т. д., — очень сложно. Изначально фактического материала не было. Исследователь прочтет в нем определенные значения. В России стали появляться исследования по литературе неофициальной культуры, авторы которых не разбирались ни в механизмах, ни в цифрах, не знали ни одного из литературных кругов и практически не имели сведений. А без этого фундамента просто невозможно двигаться дальше. Поэтому надо собирать устную, можно сказать, историю, в которой говорят очевидцы. Но это не должно быть перекошено. Материал о Сайгоне, о временах Сайгона — это целая сеть, расходящаяся во все стороны. Гигантский контекст. И здесь невозможно представить только одну положительную точку зрения. Всегда нужно учитывать множество личных историй, судеб, которые складываются воедино. Но каждая судьба заключает в себе не только семью, воспитание человека, его исключительно субъективные переживания. Субъективные переживания давал и контекст, в том числе и советский, без которого никак. Поэтому сам контекст с его многозначностью, пусть даже и абсолютно примитивной, должен раскрываться через прямые свидетельства очевидцев. Это была очень важная мотивация для меня.

А без этого фундамента просто невозможно двигаться дальше. Поэтому надо собирать устную, можно сказать, историю, в которой говорят очевидцы. Но это не должно быть перекошено. Материал о Сайгоне, о временах Сайгона — это целая сеть, расходящаяся во все стороны. Гигантский контекст. И здесь невозможно представить только одну положительную точку зрения. Всегда нужно учитывать множество личных историй, судеб, которые складываются воедино. Но каждая судьба заключает в себе не только семью, воспитание человека, его исключительно субъективные переживания. Субъективные переживания давал и контекст, в том числе и советский, без которого никак. Поэтому сам контекст с его многозначностью, пусть даже и абсолютно примитивной, должен раскрываться через прямые свидетельства очевидцев. Это была очень важная мотивация для меня.

Можно ли расценивать итоговую работу с материалом как своеобразный сбор сырья для дальнейшего развития?

Дело в том, что сам архив можно расширить, конечно.

Это работа, которую вы хотели бы делать?

Ну, собственно, я этим и занимаюсь. Я сам был инициатором. То есть мне никто такой задачи не ставит.

Как вам удается выделить некую активную линию, если ее можно так выразить?.. Ведь столько материала… И столько систем оценки!..

Конечно. Хотя бы об одном событии. Например, важная для семидесятых годов история. В одну из годовщин восстания декабристов выход на Сенатскую площадь со стихами. Это было важно для целого круга поэтов — круга Юлии Вознесенской. Были Елена Пудовкина, Борис Куприянов, Чейгин и другие поэты. Выходить на Сенатскую площадь и читать стихи. Все превратилось в очень сложно организованное мероприятие, с арестами, с милицейским махинатором, то есть с целой мифологической оболочкой. Я взял интервью у многих участников этого мероприятия. Счета, конечно, разошлись: кто пришел, кто участвовал, как проходило мероприятие и даже что было на афише, сделанной двумя художниками-диссидентами, которые вышли на площадь и из-за чего в итоге всех арестовали и мероприятие приобрело такой политический контекст. Так что даже надпись на самом плакате тоже менялась от рассказа к рассказу. Поэтому важно было в данном случае опубликовать все эти истории, несмотря на повторы и прочее. В противном случае будет услышана только одна из точек зрения, и все будет запрятано под нее. Было важно представить разные голоса. Нет пути вокруг этого. Только при столкновении разных голосов в таких случаях можно наблюдать какую-либо объективность.

Так что даже надпись на самом плакате тоже менялась от рассказа к рассказу. Поэтому важно было в данном случае опубликовать все эти истории, несмотря на повторы и прочее. В противном случае будет услышана только одна из точек зрения, и все будет запрятано под нее. Было важно представить разные голоса. Нет пути вокруг этого. Только при столкновении разных голосов в таких случаях можно наблюдать какую-либо объективность.

Юлия Валиева на презентации своей книги Об истории неофициальной культуры и современной российской диаспоры (Фото: Дж. Мантейт)

Вы включили свой комментарий?

Нет. В Сумерки «Сайгона » я специально воздержался от комментариев. Особенно это было важно для таких персонажей, как Виктор Колесников, «Колесо», из Сайгона. Его знают многие. Я записал его рассказ о том, как он рос с братом в Сортировочном, как они играли в песочнице с медалями, которые его мать получила за боевые заслуги. Довольно героическая история: как он вырос, как начались проблемы со здоровьем… Действительно большая история. А потом попал в «Дерзкий клуб» при Дворце пионеров, куда ходил кое-что воровать — в Аничковом дворце много блестящих вещей. Просто зашел, чтобы что-то украсть. Но!.. Кто-то заметил его и спросил, куда он идет. Он случайно увидел вывеску «Дерзкий клуб» и сказал, что пришел туда, чтобы зарегистрироваться. Так что его пощадили, и каким-то образом оказалось, что он был в кругу поэтов, многие из которых впоследствии стали неофициальными поэтами. Непонятно, кто кого потом затащил в Сайгон, ведь он был в центре Сайгона, а вокруг него были поэты. Позже он представился летчиком-истребителем или сказал, что может починить сапоги или достать книги. Комментировать такие цифры очень сложно. В общем, о судьбе… Как можно комментировать судьбу?

А потом попал в «Дерзкий клуб» при Дворце пионеров, куда ходил кое-что воровать — в Аничковом дворце много блестящих вещей. Просто зашел, чтобы что-то украсть. Но!.. Кто-то заметил его и спросил, куда он идет. Он случайно увидел вывеску «Дерзкий клуб» и сказал, что пришел туда, чтобы зарегистрироваться. Так что его пощадили, и каким-то образом оказалось, что он был в кругу поэтов, многие из которых впоследствии стали неофициальными поэтами. Непонятно, кто кого потом затащил в Сайгон, ведь он был в центре Сайгона, а вокруг него были поэты. Позже он представился летчиком-истребителем или сказал, что может починить сапоги или достать книги. Комментировать такие цифры очень сложно. В общем, о судьбе… Как можно комментировать судьбу?

Правильно ли будет сказать, что то, что вы создаете, имеет особую литературную ценность?

Мне трудно здесь говорить о литературной ценности. Для меня ценность в том, что автор представлен таким, что звучит его голос. Во-первых, через его автобиографию. Автобиография — это подборка вех для вас. Они могут быть на разных уровнях: внешние границы, встречи с каким-то текстом, переживания и т. д. Может быть, исключительно внутренние вехи. Люди выбирают для себя. А потом сам текст, голос — единство авторской самости. Мне кажется, это очень важно — когда автор представлен через себя, во всей полноте своего авторского я.

Автобиография — это подборка вех для вас. Они могут быть на разных уровнях: внешние границы, встречи с каким-то текстом, переживания и т. д. Может быть, исключительно внутренние вехи. Люди выбирают для себя. А потом сам текст, голос — единство авторской самости. Мне кажется, это очень важно — когда автор представлен через себя, во всей полноте своего авторского я.

Нет ли ощущения, что эти «неофициальные» авторы остаются в чем-то безгласными, с неразвитыми устремлениями?

Не знаю, правильно ли я понял ваш вопрос, но возьмите поколение, скажем, семидесятых годов. Сейчас говорят, что разделительной чертой стал 1991 год, когда отменили цензуру и все могли начать публиковаться. Но был очень странный эффект. Не всем удавалось реализовать себя впоследствии. Например, поэтесса Елена Пудовкина, единственная изданная книга которой вышла в Австралии, до которой она добралась на сухогрузе. Она плыла шесть с половиной месяцев, останавливаясь во всех возможных портах. И там, в Австралии, во время первой волны эмиграции сложилось религиозное общество. За свой счет издала вот эту книжечку Елены Пудовкиной. И с девяностых годов по настоящее время больше не издано ни одной ее книги. То есть, когда началась эпоха, связанная с экономическими возможностями, далеко не всем удалось ими воспользоваться, как ни странно. Многие, наоборот, пошли насмарку, потому что ценности они — кривулинского окружения — жили в семидесятые, в девяностые были разрушены. Это парадокс.

И там, в Австралии, во время первой волны эмиграции сложилось религиозное общество. За свой счет издала вот эту книжечку Елены Пудовкиной. И с девяностых годов по настоящее время больше не издано ни одной ее книги. То есть, когда началась эпоха, связанная с экономическими возможностями, далеко не всем удалось ими воспользоваться, как ни странно. Многие, наоборот, пошли насмарку, потому что ценности они — кривулинского окружения — жили в семидесятые, в девяностые были разрушены. Это парадокс.

Что привлекло вас в Обериутах?

Больше всего я изучил Александра Введенского; Я делал диссертацию об Александре Введенском. Дело в том, что меня с детства волновал вопрос хаотичности текстовых элементов. У многих есть эта проблема с Пушкиным. То есть бывает, что есть выбор между Пушкиным и Лермонтовым. Не все выбирают Пушкина; некоторые предпочитают Лермонтова. Тут дилемма… Я не мог принять Пушкина из-за его, как мне казалось, случайной рифмовки, которая закругляет повествование и разрушает для меня всю тайну поэзии и ее механизмов.

Итак, все началось с вопроса, что же такое, собственно, тот случайный элемент, который не придает тексту смысла, а убивает его? Этот интерес перерос в изучение того, какой текст бессмысленный или, наоборот, осмысленный. Ведь Введенский называл себя авторитетом вздора — его псевдоним был «Авторитет вздора». Его текст имеет чрезвычайно интересную структуру, но в чем смысл текста? В 20-е годы существовали разные концепции смысла текста. Наибольший интерес вызывали единицы. Что главное в тексте: слова, предложения, абзацы? Или весь текст представляет собой одно единственное значение? Где вы его найдете? В двадцатых годах, даже немного раньше, в десятках, было открыто понятие «фонема» — вроде бы лингвистическое понятие. Некоторые авторы решили, что фонема является единицей значения. И они стали писать фонематические стихи. Александр Туфанов написал книгу «К трансрациональности ( Zaum ), или изучение согласных фонем. Он решил, что открыл новый принцип создания текста — текста, понятного для всех народов. Состоит только из фонем. Фонематическая музыка понятна каждому. Авангардист, он чувствовал побуждение создать собственную безумную концепцию и для этого изучить все согласные фонемы древнейших языков мира. Он считал их китайскими и английскими и вывел очень красивую классификацию. Если в музыке семь цветов радуги, семь тонов, то можно классифицировать и согласные фонемы с момента первого слияния Земли. Согласно его концепции, начальный звук управляет словом. Если сравнить в китайском и английском языках все слова, начинающиеся со звука «б», то это первое звено в нашем ментальном понимании движения. Все слова на «б» связаны с идеей движения. Он написал целые циклы фонематических стихов.

Состоит только из фонем. Фонематическая музыка понятна каждому. Авангардист, он чувствовал побуждение создать собственную безумную концепцию и для этого изучить все согласные фонемы древнейших языков мира. Он считал их китайскими и английскими и вывел очень красивую классификацию. Если в музыке семь цветов радуги, семь тонов, то можно классифицировать и согласные фонемы с момента первого слияния Земли. Согласно его концепции, начальный звук управляет словом. Если сравнить в китайском и английском языках все слова, начинающиеся со звука «б», то это первое звено в нашем ментальном понимании движения. Все слова на «б» связаны с идеей движения. Он написал целые циклы фонематических стихов.

Эти атомы смысла, которые искали тогда писатели, подобны группам крови: невидимы и внезапно установлены; что-то разъединяющее, что-то объединяющее. Все кажется одинаковым, но все по-другому. Эти смысловые единицы позже дали начало, среди прочего, обэриутам. Для них все осложнялось попыткой выявить существующие причинно-следственные связи в мире. Отчасти это было связано с буддийской точкой зрения. С другой стороны, гностическая точка зрения. Через интерес к тому, почему текст становится бессмысленным, непонятым или непринятым, не вызывает эмоционального отклика. У каждого человека разные критерии.

Отчасти это было связано с буддийской точкой зрения. С другой стороны, гностическая точка зрения. Через интерес к тому, почему текст становится бессмысленным, непонятым или непринятым, не вызывает эмоционального отклика. У каждого человека разные критерии.

В свое время я проводил эксперимент со старшеклассниками. Интересно, что студенты в системе формальных норм — литературного языка и так далее — чувствовали, что для них прочитанное мною стихотворение Введенского — банальный текст. Критерием бессмысленности для них был критерий банальности. Нельзя сказать, что Введенский банален. Но для них он был. Для каждого человека текст бессмысленен по-своему.

Было ли у вас чувство освобождения от клише, когда вы открыли для себя обэриутов?

Ну конечно! Просто, когда я была школьницей, обэриутов еще не издавали широко, и они ходили в самиздате. Я хорошо помню самиздат Хармса, этот толстый. Она служила оттоманкой, то есть на ней сидели — на случай, если вдруг придет кто-то, кто не должен ее видеть.

Было ли это освобождением от идеологического груза?

Не думаю, что тут была связь с идеологией.

То есть наоборот — в том, что эти работы были номинально бесполезны?

Не могу сказать, что смотрел на эти тексты под таким углом. Тогда, конечно, не имея опыта чтения абсурдных текстов, когда вы сталкивались с новым текстом, с которым раньше не сталкивались, в каждом были свои дыры. У меня был друг, художник, который работал часовым в Русском музее — сидел и охранял. А Хармса в то время читали все. А он открыл Хармс и говорит: «Как ты можешь это читать! Здесь все безнравственно». Позже, как филолог, я понял, что в обэриутах и хармсах все граничит со смешным и ужасным, и эту начальную эмоцию текста трудно вычленить. Не каждый может понять это в текстах, которые разворачиваются на стыке противоположностей: неприемлемого, нарушающего табу и так далее.

Меняется ли ваше восприятие этой литературы?

В той мере, в какой я подхожу к этой литературе как исследователь. При изучении Введенского для меня вопрос стоял именно о смысле, поэтому, когда я открыл для себя, как это работает, я успокоился на этот счет. А потом меня стали интересовать другие моменты.

При изучении Введенского для меня вопрос стоял именно о смысле, поэтому, когда я открыл для себя, как это работает, я успокоился на этот счет. А потом меня стали интересовать другие моменты.

Теперь, когда ваша область изучения современной литературы расширилась, как вы себе представляете место такой литературы среди прочего, скажем, в литературе в целом?

Если говорить об обэриутах, то они дали очень мощный толчок. Но как это произошло? Ведь первые взрослые публикации Хармса и Введенского состоялись в 1967 году, был опубликован один текст. А до этого при жизни они опубликовали всего два стихотворения. Вот и все. Поэтому как могло поколение пятидесятников знакомиться с их текстами? Это меня действительно заинтересовало. Хармс скончался в тюремной психиатрической больнице. Это было в 1942 году, январь. Введенский умер примерно в то же время в пути после эвакуации из Харькова. Остался только обэриут Игорь Бахтерев, доживший до девяноста шести лет. Потом был Яков Друскин, друг и соратник Хармса и Введенского, который остался жив. Именно он вытащил чемодан с бумагами Хармса с Маяковской — с Надеждинской — улицы во время блокады. Яков Семенович сохранил этот чемодан и открыл его только потом. А ведь в эпоху пятидесятых об этом не знал никто, кроме очень узкого круга лиц. Тексты еще не были опубликованы, не переданы в архив. Была группа людей, которые читали их друг другу. Такой архаичный способ передачи информации, по сути, работал тогда потому, что тексты передавались писателям, которые сами не могли быть опубликованы. Так произошла конвергенция совершенно закрытых систем, и это меня поразило: ни Хармса, ни Введенского еще не издавали, да и сами молодые поэты так называемой второй культуры не имели выхода. Но эта встреча состоялась, и она дала мощный толчок. Ну, конечно, сказалась важная система синтеза: в пятидесятых-шестидесятых годах наследие Серебряного века только открывалось. А для поэтов-семидесятников чрезвычайно важным было наследие акмеизма и символизма. Получилось очень интересное сочетание: обэриуты с одной стороны — и поэзия Ахматовой, Цветаевой, никак не связанная с поэзией обэриутов.

Именно он вытащил чемодан с бумагами Хармса с Маяковской — с Надеждинской — улицы во время блокады. Яков Семенович сохранил этот чемодан и открыл его только потом. А ведь в эпоху пятидесятых об этом не знал никто, кроме очень узкого круга лиц. Тексты еще не были опубликованы, не переданы в архив. Была группа людей, которые читали их друг другу. Такой архаичный способ передачи информации, по сути, работал тогда потому, что тексты передавались писателям, которые сами не могли быть опубликованы. Так произошла конвергенция совершенно закрытых систем, и это меня поразило: ни Хармса, ни Введенского еще не издавали, да и сами молодые поэты так называемой второй культуры не имели выхода. Но эта встреча состоялась, и она дала мощный толчок. Ну, конечно, сказалась важная система синтеза: в пятидесятых-шестидесятых годах наследие Серебряного века только открывалось. А для поэтов-семидесятников чрезвычайно важным было наследие акмеизма и символизма. Получилось очень интересное сочетание: обэриуты с одной стороны — и поэзия Ахматовой, Цветаевой, никак не связанная с поэзией обэриутов. Это привело к излияниям в совершенно новых направлениях.

Это привело к излияниям в совершенно новых направлениях.

Как факел, который теперь передается новому поколению?

Что ж, звучит слишком пафосно. Конечно, это один из способов выразить это, но другой способ, вероятно, подойдет лучше.

Ну, допустим, была передача одной из возможных линий, одного из подходов к литературе.

Да, одна из линий исходит от обэриутов. Эта линия привела к тому, что сейчас появились такие направления, как саунд-поэзия, визуальная поэзия, но связь только косвенная. Обериуты более непосредственно связаны с надрациональной поэзией, с абсурдистской поэзией пятидесятых годов; это связано с направлением конкретной поэзии. Линия обэриутов сохранилась, но не в чистом виде, потому что каждый брал от них что-то свое. Многие подчеркивают, что обэриуты просто играли в игру и акцентируют внимание только на этом, полагая, что преемниками обэриутов являются, скажем, московские концептуалисты. Но это не так. Да, у Хармса, скажем, есть игра. Введенский делает совсем другие поэтические ходы, которые нельзя свести только к игре.

Введенский делает совсем другие поэтические ходы, которые нельзя свести только к игре.

Можно ли считать совпадением, что именно в Петербурге, с его классическими основами, возникли школы довольно экспериментального толка?

Думаю, это, конечно, больше, чем совпадение.

Собираетесь ли вы продолжать свою работу в том направлении, которое так успешно начали?

Ничего не знаю, ничего не знаю!..

Ольга Мартынова об обэриутах-кочевниках

Любовь к литературе никогда не расцветает так сильно, как во времена, когда литература официально запрещена. Тот, кто с этим не сталкивался, не может себе представить, насколько ценны нелегальные копии произведений Владимира Набокова, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского или Даниила Хармса были в позднесоветское время. Сегодня книги этих некогда запрещенных и подавляемых авторов теперь лежат на полке  Этого и следовало ожидать. Но интерес к одной группе поэтов первой половины 20 века не уменьшился.

Этого и следовало ожидать. Но интерес к одной группе поэтов первой половины 20 века не уменьшился.

Александр Введенский, 1904 – 1941

Недавно я опубликовал стихотворение «Введенский». Позже я получил письмо из Минска, которое я хотел бы процитировать здесь, так как оно прекрасно свидетельствует о важности поэта.0006 Александр Введенский и его группа, так называемая Обэриу («Товарищество Настоящего Искусства»): «Жанр вашего стихотворения я бы назвал «, воздающий честь ». Долгожданный жест, говорящий за нашу целое поколение. Мы пьем из этого источника и никогда не благодарим».

Кем были Обериутов ? Рожденные в первые годы ХХ века, они были практически детьми во время Октябрьской революции 1917 года. То, что они, последние представители русского модерна, преобразовали и дополнили весь спектр этого модерна — от мистически настроенного символизма до авангардного левого футуризма — граничит с чудом.

Даниил Хармс, 1905 – 1942

Даниил Хармс умер от голода в 1942 году в тюремной клинике. Александр Введенский умер в 1941 во время тюремного транспорта. Николай Олейников арестован и расстрелян в 1937 году, Николай Заболоцкий арестован в 1939 году, Леонид Липавский пал на войне в 1941 году. Яков Друскин прожил до 1980 года в постоянном общении с ушедшими. Он писал: «Стыдно говорить о себе. Поэтому буду краток: меня интересует финальный дивизион. Под этим я подразумеваю следующее: я остаюсь один».

Николай Олейников арестован и расстрелян в 1937 году, Николай Заболоцкий арестован в 1939 году, Леонид Липавский пал на войне в 1941 году. Яков Друскин прожил до 1980 года в постоянном общении с ушедшими. Он писал: «Стыдно говорить о себе. Поэтому буду краток: меня интересует финальный дивизион. Под этим я подразумеваю следующее: я остаюсь один».

После обэриутов наступила долгая советская ночь . Только в конце 1950-е годы, что те, кто пришел позже, попытались построить небольшой мостик к этой традиции, все связи с которой были так окончательно разорваны. Благодаря Анне Ахматовой Иосиф Бродский и его окружение открыли для себя поэзию русской классической современности. Но еще не обэриуты. Михаил Мейлах, так много сделавший для сохранения и распространения текстов обэриутов, помнит, как дистанцированно, даже иронично относился к ним Бродский. Как и Ахматова, его наставница. Возможно, она вела себя так, потому что чувствовала, что обэриуты дистанцировались, даже иронично, по отношению к ней (что тоже было правдой). Это литературная жизнь. Для следующего поколения Ахматова и Мандельштам воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Но « оттепель », которая сделала это пробуждение возможным, вскоре снова закончилась.

Это литературная жизнь. Для следующего поколения Ахматова и Мандельштам воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Но « оттепель », которая сделала это пробуждение возможным, вскоре снова закончилась.

Поэты 1970-х не надеялись на культурную свободу (у Бродского и его современников были надежды, пусть и напрасные). Возможно, обэриуты лучше вписываются в тристе после «оттепели». Их тексты оказали большое влияние на так называемую «вторую культуру», которая только зарождалась в то время в Ленинграде, средством распространения которой были машинописные копии и домашние чтения. Сегодня эта легендарная «вторая культура» имеет огромное значение, и благодаря им обэриуты остаются покровителями многих подающих надежды писателей.

Как живут поэты в тоталитарном государстве? На ум приходят обыски, допросы, ГУЛАГ и прочее. Все очень верно. Но есть и болезненное утомление: непринадлежность, бедность и плохо одетая жизнь, жизнь в скудном окружении, появление немного чудака для тех, кто лучше приспосабливается. Требуется большое сопротивление, чтобы иметь возможность скажите нет общей эстетике и создайте собственный автономный мир с небольшой группой единомышленников.

Требуется большое сопротивление, чтобы иметь возможность скажите нет общей эстетике и создайте собственный автономный мир с небольшой группой единомышленников.

С 1933 по 1934 год Леонид Липавский протоколировал (или фотографировал, как он это называл) разговоры обэриутов в их скудно обставленных комнатах, когда они садились за скудных обедов и – иногда – вдоволь выпивали. Эти записи являются уникальным документом в истории литературы (они появились в 1992 г., переведены на немецкий язык Петером Урбаном, выдержки из которых фигурируют в «Schreibheft» под номерами 39 и 40. К сожалению, в книжной форме на немецком языке они пока отсутствуют) .

«Моя бывшая жена обладала удивительным талантом. В любой момент она могла приложить руку к груди и вытащить блоху. С тех пор я не встречал таких, как она. Блохи не так часто меня кусают. Но когда они это делают, они большие. Они входят в дверь, ложатся, и для меня почти не остается места», — рассказывает Хармс друзьям. Его характерный стиль сразу узнаваем. Обериуты часто говорили преувеличенно, открывая для себя огромный потенциал абсурда. Они использовали термин бессмыслица , бред. Они любили всякую форму дискурса, писали диалоги и пьесы. Липавский: «Какая прекрасная вещь — бескорыстная дискуссия. За говорящими стоят две богини : богиня свободы и богиня серьезности. Смотрят благонамеренно и уважительно, слушают с интересом».

Его характерный стиль сразу узнаваем. Обериуты часто говорили преувеличенно, открывая для себя огромный потенциал абсурда. Они использовали термин бессмыслица , бред. Они любили всякую форму дискурса, писали диалоги и пьесы. Липавский: «Какая прекрасная вещь — бескорыстная дискуссия. За говорящими стоят две богини : богиня свободы и богиня серьезности. Смотрят благонамеренно и уважительно, слушают с интересом».

Обэриуты перепрыгнули из Чехова , чьи бытовые истории стоят на мосту к театру абсурда, в неизведанный ХХ век. При всех различиях между Востоком и Западом, тем не менее, в ХХ веке был общий ритм дыхания. Когда мы смотрим советские и западные фильмы 1930-х годов сегодня, или сталкиваясь с определенными срезанными цветами или прическами, мы замечаем удивительное сходство. Даже идеи и способы их выражения были частью этого. Мышление обэриутов было поразительно близко к экзистенциальной философии. И мало того, что они открыли абсурд до Beckett и Ionesco , они в некотором роде были еще и более радикальными. «И на самом деле все описания неопределенны. Предложение «Человек сидит, над головой у него корабль» безусловно правильнее, чем «Сидит человек и читает книгу», — писал Введенский. За абсурдностью Беккета или Ионеско все еще можно разглядеть смысл. Уход обэриутов в ерунду был бескомпромиссным.

«И на самом деле все описания неопределенны. Предложение «Человек сидит, над головой у него корабль» безусловно правильнее, чем «Сидит человек и читает книгу», — писал Введенский. За абсурдностью Беккета или Ионеско все еще можно разглядеть смысл. Уход обэриутов в ерунду был бескомпромиссным.

Эта радикальность была слишком даже для одного из друзей группы. Уже в 1926 г. Николай Заболоцкий писал «моё возражение А. Введенскому: авторитет бессмыслицы», требуя общепризнанной логики . Возможно, не случайно Заболоцкий оказался единственным из группы, чье имя уже было известно за пределами узкого круга ленинградской богемы. Заболоцкий пережил ГУЛАГ и после освобождения в 1944 году начал новую жизнь совсем другим (хотя тоже хорошим) поэтом.

Было бы неправильно считать обэриутов политическими поэтами или выдавать их абсурдистские игры за замаскированный протест против режима. Они были не героями , и не стремились к конфронтации с сильными мира сего. Они занимались эскапистскими литературными карьерами, (детская литература, переводы), и, кроме этой хлебной работы, писали то, что считали правильным. Они считали себя последними людьми , последними представителями другой культуры.

Они занимались эскапистскими литературными карьерами, (детская литература, переводы), и, кроме этой хлебной работы, писали то, что считали правильным. Они считали себя последними людьми , последними представителями другой культуры.

Еще одно чудо Обэриу, граничащее с чудом: одному из исследователей обэриутов Владимиру Глозеру удалось найти жену Даниила Хармса, Марину Малич , на Карибском побережье Венесуэлы. После смерти Хармса она была эвакуирована, затем попала в оккупированную зону и была привезена обратно в Германию, где ее сделали домашней рабыней. После войны ей удалось продолжить движение на запад.

Одним солнечным зимним днем она шла в клинику в тюрьме, где сидел ее муж. В руках у нее был небольшой сверток со всем скудным пайком, который она получила в блокадном Ленинграде. На пути по ледяной Неве она встретила двух детей, которые упали от слабости. Она продолжила свой путь и обнаружила, что Хармс мертв. Внезапно ее охватили угрызения совести по поводу двух детей. Книга Глозер основана на магнитофонных записях Марины Малич. Многие специалисты по Обэриу говорят, что он это придумал, но я не могу представить, чтобы кто-то был настолько талантлив, чтобы придумать что-то подобное.

Внезапно ее охватили угрызения совести по поводу двух детей. Книга Глозер основана на магнитофонных записях Марины Малич. Многие специалисты по Обэриу говорят, что он это придумал, но я не могу представить, чтобы кто-то был настолько талантлив, чтобы придумать что-то подобное.

К сожалению, ученые, посвятившие себя изучению обэриутов, безнадежно расходятся . Одним из последствий их соперничества является юридическое воспрепятствование публикации и переизданию работы Введенского. В результате экземпляры образцового издания Михаила Мейлаха Введенского становятся недостижимой редкостью. Пустые страницы заменяют стихи Введенского в двухтомной антологии Обэриу, изданной Валерием Сашиным . А недостающие стихи прокомментированы в приложении! Однако такие препятствия только усиливают растущий интерес к обэриутам.

«Думаю, когда спадет мода на «неизведанные пейзажи» русской литературы, лишь небольшое число читателей действительно сможет претендовать на Александра Введенского как на «своего» автора».